S. Giovanni in Laterano

Un viaggio artistico nella Basilica

A cura di Maria Rattà

«Sorgeva la basilica nel mezzo dei palazzi lateranensi: fu in origine di estensione non grande e di stile severo, a cinque navate sostenute da più file di colonne. Fu dedicata a Cristo Salvatore, la cui immagine trionfale ivi la prima volta apparve mirabilmente alla luce del sole fuori delle catacombe innanzi al mondo romano; apparizione che nel medio evo fu intesa in senso miracoloso. Dopo il secolo IV al nome del Salvatore furono aggiunto quelli del Battista e dell'Evangelista, ai quali era stato dedicato presso il Laterano un convento di monaci benedettini. Ricca e splendida d'oro e di marmi, ad imitazione del palazzo de' Cesari, la basilica fu chiamata aurea. Il libro pontificale ricorda i donativi dei quali Costantino l'arricchì, che in numero e splendore attestano la magnificenza imperiale del medio evo, e la storia e la favola s' intrecciarono insieme, cosicchè si disse, e poscia si scolpì nei monumenti della basilica lateranense, che in questa, insieme all'arca sull'alleanza, si conservavano le tavole della legge, il candelabro d'oro, il tabernacolo e le stesse vesti sacerdotali d'Aron.

Il primo gran danno fu subìto dalla basilica nel saccheggio dei Vandali di Genserico, onde s. Leone il grande dovette reintegrare la chiesa danneggiata, come narra il libro pontificale. Adriano I (771‑795) restaurò di nuovo con splendore la basilica alquanto decadente, che in quello stato pervenne fino a Sergio III, il quale pel primo la riedificò tutta a nuovo (a. 904‑911) conservandone però le fondamenta e le dimensioni antiche. Egli fece ornare la tribuna di musaici, lasciando a ricordo di quei grandiosi lavori una lunga epigrafe sì nell'abside come sulla porta maggiore della basilica.

La prima terminava costruiti versi seguenti:

SPES DVM NVLLA FORET VESTIGIA PRISCA RECONDI

SERGIVS AD CVLMEN PERDVXIT TERTIVS IMA

CESPITE ORNAVIT PINGENS HAEC MOENIA PAPA.

La seconda diceva:

SERGIVS IPSE PIVS PAPA HANC QVI CAEPIT AB IMIS

TERTIVS EXEMPLANS ISTAM QVAM CONSPICIS AVLAM.

Dai versi sergiani risulta che la primitiva basilica era totalmente distrutta, cosicchè sembrava impossibile recondi l'edifizio sulle vestigia prisca. Questa ruina era accaduta l'anno 896. Si legge che in quel periodo nefasto in cui la basilica era ridotta un cumulo di sassi, la plebaglia di Roma andava frugando per quelle ruine e ne rubava gli orientale e i doni, e altri oggetti preziosissimi di arte.

Ma la basilica riedificata da Sergio, nella notte del 6 maggio dell'anno 1308 di nuovo rimaneva consumata da uno spaventoso incendio, e, caduto il tetto, le colonne furono spezzate e calcinate, ogni monumento ridotto in frantumi. Il papa era allora Clemente V, il quale s'accinse alla riedificazione del tempio, che però non fu compito sotto di lui, ma nel seguente pontificato; non trascorse mezzo secolo e nel 1360 un altro incendio consumò di nuovo il Laterano; Urbano V si diè allora a rifabbricarlo affidando l'opera all'architetto senese Giovanni Stefani. La basilica d'Urbano nulla più conservò di quella di Sergio; oggi dell'epoca d'Urbano V perdura ancora il tabernacolo dell'altare maggiore: elegantissimo monumento architettonico di quell'epoca. I busti degli Apostoli Pietro e Paolo vi furono posti dallo stesso Urbano: Gregorio XI ne compì gli ornati che erano opera dell'artefice senese Giovanni Bartoli e costarono 30,000 fiorini: Carlo V di Francia li adornò di gemme che furono rubate nel 1434. Sul fine del secolo XVIII i repubblicani francesi rapirono quei preziosi monumenti, dei quali gli attuali, che furono rifatti nel 1804, non sono neppure fedele copia.

Grandiosi restauri nella basilica di Urbano prese a fare più tardi Martino V nei primi decenni del secolo XV, e poscia Eugenio IV, che riparato ancora il palazzo adiacente, scoprì in quei lavori, come narra il Biondo, camere antiche, pavimenti e statue bellissime. Egli fece però murare le colonne e i pilastri. La fronte della chiesa in quegli anni mantenea ancora il tipo antico con tre finestre a sesto acuto e coll'imagine del Redentore. Nelle pareti v'era rappresentata ad istruzione del popolo fedele la serie dei fatti principali dei due testamenti, dalla caduta d'Adamo fino alla morte del Salvatore. A queste scene erano d'ordinario desinate le grandi pareti delle basiliche cristiane, nelle quali il popolo fedele leggeva e meditava la sacra scrittura, o la storia ecclesiastica.

Pochi furono quei pontefici successori di Eugenio IV fino ad Innocenzo X, che di nuove opere non arrichissero il Laterano; con tutto ciò il peso dei secoli gravava ormai troppo su quella basilica, e quest'ultimo pontefice ad imitazione di Sergio III, e di Urbano V la riedificò interamente affidando l'opera al Borromino. Clemente XII compì l'opera del Borromino, fece da Alessandro Galilei innalzare la nuova facciata, quale fu compiuta l'anno 1734.

Della basilica medioevale restano il pavimento d'opera cosmatesca, il tabernacolo e il musaico dell'abside, restaurata nel 1292 dal papa Niccolò IV, per opera dell' artefice francescano Giacomo di Turrita, che ebbe a compagno fra Giacomo da Camerino.

Leone XIII, il santo e dotto papa che siede ora sul trono di Pietro, emulando i suoi predecessori Sergio e Urbano, in tempi per la Chiesa difficilissimi ha testè con magnanima impresa restituito al Laterano il suo splendore primitivo con magnifiche opere d'arte, che Roma e il mondo intero ammirano, imperituro monumento del glorioso pontificato del nostro santissimo padre» (Mariano Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, Tipografia Vaticana, 1891).

L’ARCHITETTURA DELLA BASILICA

L’esterno

La facciata orientale

Il ritrovamento di stanze dell'antica domus Lateranorum e di fistule plumbee, venute alla luce durante lo scavo delle fondamenta (1733-1734), fece concludere che la facciata costantiniana era stata costruita ex novo.

Prospezioni più recenti hanno indotto a ipotizzare che la facciata, a sua volta, fosse il riadattamento di quella costruita in mattoni da Costantino per il grande edificio degli Equites singulares. Il Krautheimer, sulla base dei rilievi condotti sia sulla facciata costantiniana e sia su quell'attuale, e tenuto conto della decorazione a mosaico esistente dietro la facciata attuale, confermò sia l'ipotesi della sopravvivenza di quella costantiniana sia dell'appartenenza all'acquartieramento degli Equites singulares.

Il restauro della facciata costantiniana

La facciata orientale costantiniana fu restaurata da Adriano I (772-795), insieme con i quadriportici e gli atri. Giovanni XII (955-964) costruì a sinistra del portico della facciata l'oratorio di san Tommaso, il cui portale aveva un affresco sulla vestizione papale, distrutto nel 1646, ma è noto da copie. Alessandro III (1159-1181) diede al portico un aspetto migliore incaricando Nicola d'Angelo di abbellirlo con sei colonne. Clemente III (1187-1191) - o Niccolò IV (1288-1292) - lo ornarono con un fregio musivo recante storie di san Silvestro e dell'imperatore Costantino. Frammenti dell'epigrafe commemorativa sono conservati nel chiostro. Sotto Alessandro VI il Bramante dipinse lo stemma borgiano sopra la "porta santa" alla vigilia del giubileo del 1500.

Alessandro VI fu il pontefice che dispose, con la sua Inter curas multíplices del 28 marzo 1499, l'apertura contemporanea della Porta Santa in ciascuna delle quattro basiliche patriarcali romane e diede per noto che in Roma sì era soliti aprire una sola porta santa senza specificare la basilica.

Una facciata più imponente: il progetto di Carlo Fontana

Il portico, dopo l'intervento alessandrino, rimase indenne fino alla demolizione decretata da Clemente XII (1730-1740) per rinnovare la facciata orientale. L'idea però di dotare l’Arcibasilica di una facciata più imponente in sostituzione di quella costantiniana deve essersi fatta strada almeno fin dal pontificato d'Innocenzo X. L'innalzamento della nuova facciata coinvolse l'ambiente urbanistico dell'antistante piazza di Porta S. Giovanni e, quindi, causò l'abbattimento dei numerosi piccoli fabbricati fatiscenti come risulta dalla progettazione sottoposta nel 1656 ad Alessandro VII da Felice della Greca oltre che dal Borromini. L'avvio fu determinato da Innocenzo XII, che approvato nel 1699 il progetto di Carlo Fontana, stanziò un primo finanziamento di 40.000 scudi per lo scavo delle fondamenta e un secondo finanziamento di 20.000 scudi avuti dal nipote, che aveva nominato arciprete dell'Arcibasilica. Il pontefice però non riuscì a vedere l'inizio dei lavori.

Il progetto di Borromini

L'Accademia di S. Luca, durante il pontificato di Clemente XI (1700-1721), probabilmente non soddisfatta dal progetto di Carlo Fontana e di quello a due piani di Ferdinando Fuga, imperniato su una linea concava e convessa indubbiamente borrominiana, bandì un concorso per la nuova facciata (1705). Innocenzo XIII, non convinto del progetto di Carlo Fontana e di quello di Filippo Barigioni, riprese quello del Borromini che aveva acquistato per 600 scudi da Giuseppe e Pietro Borromini, nipoti dell'architetto", autore delle trasformazioni interne che avevano portato alla nuova planimetria. Il Borromini aveva progettato una costruzione bassa a nartece con cinque aperture ad arco a tutto sesto in corrispondenza agli assi delle cinque navate, due aperture a tutto sesto per le due zone laterali, paraste alle estremità in analogia con il sistema interno.

Benedetto XIII, decisosi nel 1729 di far costruire la facciata secondo il progetto del Borromini, si trovò nella condizione di non poter dare corso ai lavori perché il materiale, accumulato presso la Scala Santa, era stato nel frattempo impiegato per costruire le cappelle Antonelli, di S. Maria Assunta e di S. Giovanni Nepomuceno.

Il progetto di L. Vanvitelli e A. Galilei

Clemente XII (1730-1740), affrontò e risolse con decisione il problema sull’immagine esterna da dare all'Arcibasilica, bandendo un ulteriore concorso del quale furono vincitori Luigi Vanvitelli e Alessandro Galilei. Il fiorentino Alessandro Galilei, architetto del cardinal  Neri Corsini nipote del papa e arciprete dell'Arcibasilica, fu scelto da Clemente XII. Charles de Brosses, giudicata la facciata d'Alessandro Galilei d'ispirazione palladiana per l'ordine unico altissimo, e le quattro grosse colonne incassate e i sei pilastri d'ordine composito, sorreggenti un cornicione e un frontespizio; scrisse: "È una facciata di ordine composito a cinque arcate alte e strette, che formano innanzi alla chiesa un peristilio, al di sopra del quale è una galleria a loggiato, come a S. Pietro. La parte centrale sporgente è a colonne, e le parti arretrate a pilastri, e questo sistema è stato osservato così negli ordini più bassi delle porte e delle finestre, come nell'ordine maggiore che forma tutta la facciata. Quest'ordine maggiore è sormontato da un fregio e il frontone soltanto da un bel timpano". II cornicione, sormontato da balaustra, ha statue alte sette metri scelte in funzione di quella rappresentativa del Salvatore di Paolo Bengala che dà sostegno a chi con dottrina ed esempio di vita ha predicato il Vangelo come S. Giovanni Battista, S. Giovanni Evangelista, S. Gregorio Magno; S. Girolamo, Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, Sant'Atanasio, S. Basilio, S. Giovanni Crisostomo; S. Gregorio Nazianzeno; S. Bernardo; S. Tommaso d'Aquino; S. Bonaventura; Sant'Eusebio di Vercelli. Gli angeli che sorreggono nel timpano il medaglione del Salvatore furono scolpiti da Paolo Ciampi.

Neri Corsini nipote del papa e arciprete dell'Arcibasilica, fu scelto da Clemente XII. Charles de Brosses, giudicata la facciata d'Alessandro Galilei d'ispirazione palladiana per l'ordine unico altissimo, e le quattro grosse colonne incassate e i sei pilastri d'ordine composito, sorreggenti un cornicione e un frontespizio; scrisse: "È una facciata di ordine composito a cinque arcate alte e strette, che formano innanzi alla chiesa un peristilio, al di sopra del quale è una galleria a loggiato, come a S. Pietro. La parte centrale sporgente è a colonne, e le parti arretrate a pilastri, e questo sistema è stato osservato così negli ordini più bassi delle porte e delle finestre, come nell'ordine maggiore che forma tutta la facciata. Quest'ordine maggiore è sormontato da un fregio e il frontone soltanto da un bel timpano". II cornicione, sormontato da balaustra, ha statue alte sette metri scelte in funzione di quella rappresentativa del Salvatore di Paolo Bengala che dà sostegno a chi con dottrina ed esempio di vita ha predicato il Vangelo come S. Giovanni Battista, S. Giovanni Evangelista, S. Gregorio Magno; S. Girolamo, Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, Sant'Atanasio, S. Basilio, S. Giovanni Crisostomo; S. Gregorio Nazianzeno; S. Bernardo; S. Tommaso d'Aquino; S. Bonaventura; Sant'Eusebio di Vercelli. Gli angeli che sorreggono nel timpano il medaglione del Salvatore furono scolpiti da Paolo Ciampi.

La facciata settentrionale

La facciata settentrionale aveva, già prima del secolo X, due torri a difesa: una campana - la più antica di Roma - fusa nel 968, era in una torre. Giovanni XIII (965-972) trasformò le torri in campanili, che Innocenzo III rinforzò e dotò di quattro campane dei secoli XII - XIII.

Giovanni Diacono non fa cenno alcuno sull'esistenza di questa terza porta basilicale (la quarta è quella aperta da Domenico Fontana per collegare il quadriportico del Palazzo Apostolico con l'aula basilicale) forse perché priva di quella solennità postulata dall'Arcibasilica. L'accertata presenza delle due torri intorno alla metà del secolo X fa presumere che un accesso basilicale doveva esserci e che le due torri potrebbero essere state messe a guardia proprio di questo accesso.

La ricostruzione sotto il pontificato di Gregorio XI

Gregorio XI (1370-1378) ricostruì in mattoni la facciata settentrionale, la dotò di portale gotico sormontato da rosone, fiancheggiato da due colonne con leoni stilofori di marmo e conservò i due campanili. Sotto il portico sistino (ingresso di destra) vi è una copia di marmo della bolla emanata dal Gregorio XI nel 1372 - appena rientrato da Avignone in Roma - per confermare il primato universale dell'Arcibasilica lateranense su tutte le chiese.

Gli interventi voluti da Pio IV e il legame Roma - Francia

Pio IV (1560-1565) nobilitò la facciata gregoriana con l'attico fra i due campanili, che è stata raffigurata nelle porte di bronzo della cappella di S. Giovanni Battista nel Battistero Costantiniano. A sinistra del porticato vi è la statua di bronzo ad Enrico IV (1553-1610), re di Francia, dello scultore Niccolò Cordieri (Cordier) detto Franciosino, uno degli scultori antesignani più dotati del barocco, innalzata dal Capitolo Lateranense per gratitudine della donazione dell'abbazia di S. Pietro di Clairac (diocesi di Agen) con le pertinenze e del conferimento delle giurisdizioni feudali (Fontainebleau 22 settembre 1604), confermata da Paolo V, l’11 ottobre 1605, con la In sacra Petri sede. La Rivoluzione Francese aveva soppresso ogni rapporto feudale di Clairac con il Capitolo Lateranense, ma ciononostante Pio VII mantenne la dignità di protocanonico alla Casa Reale, della quale riconobbe come successore il Presidente della Repubblica Francese.

La Loggia delle Benedizioni

Ad abbellire la Loggia delle Benedizioni ci sono una serie di affreschi realizzati tra il 1587 e il 1588, opere che furono realizzate da un gruppo di pittori con a capo Giovanni Guerra e Cesare Nebbia.

Nel portico al piano terra sono rappresentati la Vergine, gli Apostoli, i Profeti, i Papi, Vergini, Martiri, Confessori e i Nove Ordini Angelici.

Nella parte superiore sono rappresentate le Storie di San Pietro, Storie del Vecchio Testamento,figure di Angeli Musici o Vittorie, Allegorie, Storie di Costantino e i Dottori della Chiesa latina e greca. Inoltre è presente il ritratto monumentale del Pontefice benedicente in trono, attorniato da cardinali.

Il portico

Il portico, ornato da 24 pilastri di marmo d'ordine composito che, nella seconda metà del secolo XII, era decorato con affreschi raffiguranti il battesimo di Costantino e la fondazione dell'Arcibasilica, ha la volta a botte ribassata con lacunari, stemma pontificale di Clemente XII al centro; a sinistra vi era la statua di Clemente XII scolpita nel 1735 da Agostino Cornacchinì.

Il pontefice però nel 1737 sostituì la sua statua, che fece trasportare in piazza S. Domenico di Ancona, con quella dell'imperatore Costantino che era stata scoperta durante il pontificato di Paolo V presso le fondamenta del Palazzo Mazzarino al Quirinale, acquistato nel 1704 dai Pallavicini Rospigliosi, e collocata nei musei capitolini.

La statua marmorea dell'imperatore Costantino è alta metri 3,22, poggiata su un alto basamento moderno, è stata restaurata da Ruggero Bascapé, il quale le ha ricostruito il braccio destro, l'avambraccio sinistro, la ricaduta della tunica e tutta la parte inferiore del corpo insieme al plinto.

Le prime quattro porte

L'accesso dal portico all'aula basilicale è dato da cinque porte: l'ultima porta a sinistra reca il bassorilievo del romano Pietro Bracci sul Battista che ammonisce Erode, l'ultima di estrema destra (la "Porta Santa") ha l'imposizione del nome al Battista del romano Bernardino Ludovisi e la predica del Battista del varesotto Giovanni Battista Maini; sulla porta d'ingresso del Museo Lateranense la decollazione del Battista del fiorentino Filippo Valle e il Battista davanti ad Erode di Pietro Bracci. Il numero delle porte, la posizione e le misure dell'epoca costantiniana sono ignoti, come pure è ignota la posizione, la forma e persino l'esistenza del portico.

Il Liber pontificalis, riferendo sul restauro dell'Arcibasilica sotto Adriano I (772-795), Leone III e Sergio II (844-847) menziona un quadriportico insieme al fonte (Battistero Costantiniano) esistente nel secolo VII.

Alessandro VII incaricò il Borromini di portare a termine i lavori per i cinque portali di accesso all’Arcibasilica, di sostituire i battenti della porta centrale - restaurati da Leone X - con quelli in bronzo della Curia ostilia, aula del Senato Romano trasformata da Onorio I (625-638) nella chiesa di sant'Adriano in Tribus Fatis o in Tribus Foris o in via Sacra. L'ampiezza del portale lateranense costrinse il Borromini a modificare i battenti provenuti dalla Curia ostilia dai metri 3,268 di larghezza e di 6,798 di altezza agli attuali metri 4,460 per 8,920. Le stelle ad otto punte, elemento araldico chigiano, applicate sui bordi insieme alle ghiande assicurano la verità dell'intervento di Alessandro VII. I sei mosaici dell'architrave del portico sono trasmessi dal manoscritto Barberiniano latino 4423 della Biblioteca Apostolica Vaticana.

I lavori borrominiani di risanamento, approvati da Alessandro VII, proseguirono fino al 1657: gli uomini impiegati furono 200, la spesa raggiunta fu di 130.000 scudi d'oro.

La quinta porta giubilare

L’Arcibasilica, nella notte tra il 19 e il 20 dicembre 2000, ha acquisito un’altra porta di bronzo alle quattro che possedeva, che è stata istallata tra gli stipiti della trecentesca “Porta Santa”, in adeguamento alle disposizioni di Giovanni Paolo II, il quale aveva auspicato la sostituzione del tradizionale muro da abbattere al momento della proclamazione di un nuovo “Anno Giubilare” per poi ricostruirlo immediatamente in previsione di una successiva proclamazione. La nuova porta di bronzo, che misura metri 3, 6 di altezza e metri 1,9 di larghezza, ha un solo battente combaciante con lo stipite, la soglia e l’architrave, è opera dello scultore Floriano Bodini allievo di Francesco Messina.

Il Bodini ha incollato al centro di una lastra di bronzo livellata su unica linea retta mediana in altorilievo il “Cristo morto” di prorompente espressività inchiodato su croce massiccia visibile fin sotto lo sterno e in contiguità immediata e in funzione del “Cristo morto”, la Madonna con il Bambino Gesù dalla splendida plasticità, mentre, come d’improvviso, s’innalza all’altezza del Bambino una mano benedicente alla latina (con tre dita diritte e due piegate) su avambraccio vestito alla cinquecentesca di non immediata intuizione. A sostegno delle possenti raffigurazioni pone lo stemma pontificale di Giovanni Paolo II quasi a base di tutto anziché negli angoli della lastra, secondo la consuetudine araldica.

Il chiostro

Pietro Vassalletto, della celebre famiglia di marmorari romani, ha iniziato a lavorare alla ricostruzione del chiostro sul finire del pontificato di Innocenzo III, ha proseguito durante quello di Onorio III ed il figlio l'ha condotta a termine durante il pontificato di Gregorio IX (1227-1241), come risulta dall'iscrizione sul fregio del porticato.

Il chiostro, quando fu ristrutturato dai Vassalletto adempiva forse da prima del secolo VIII alla funzione storica di tutti i chiostri monastici, quello della raccolta delle acque piovane. Una testimonianza di questa antichità è costituita dalla vera di pozzo detto della Samaritana ivi esistente che lo fa risalire all'epoca carolingia (secolo VIII-IX). Di questa stessa epoca sono i frammenti ricuperati dal rifacimento della pavimentazione ordinata da Martino V e da edifici diruti.

Il quadriportico, dal cromatismo musivo arabo-bizantino, ha cinque arconi per lato, la pentafora inclusa in ciascuno di essi apre 125 archetti a tutto sesto sorretti da colonnine binate tortili, a vite, lisce, corse da girari musivi o spezzate da strie ad angolo. Le volte del quadriportico sono sorrette da colonne antiche con capitelli ionici addossate verso l'interno a pilastri, le quali sostengono il loggiato superiore ad arcate. L'elemento architettonico caratterizzante è dato dalle colonnine tortili binate non uniformi, non sempre rivestite di mosaico, a sostegno di esili arcatelle su capitelli diversi, ricchi di motivi intagliati. Le basi sono di tipo attico doppio in due lati, semplici negli altri due lati. Leoni stilofori sono a guardia dei passaggi; nei lati interni la trabeazione è arricchita nella cornice da un fregio a mosaico da teste ferine intagliate sulla grondaia. Un'iscrizione musiva tra motivi di porfidi, serpentini, teste di leoni corre sugli archivolti, collegati da fregi e maschere a rilievo.

Tra le opere all’interno del Chiostro possiamo citare la copia della bolla di Gregorio XI (Avignone, 23 gennaio 1372) sul primato dell'Arcibasilica, il monumento sepolcrale di Arnolfo di Cambio destinato al cardinale Riccardo degli Annibaldi, il frammento tombale di Lorenzo Valla (1465), canonico regolare lateranense, celebre umanista; la porta di bronzo, fusa da Uberto e Pietro da Piacenza nel 1196, proveniente da quelle ordinate dal camerlengo Cencio Savelli (Onorio III, 1216-1227) per il Patriarchio Lateranense e da notarsi la cattedra papale di Nicola IV (1290-1292) con la scritta:

HEC EST PAPALIS SEDES ET PONTIFICALIS PRAESIDET ET CHRISTI IURE VICARIUS ISTI ET QUIA IURE DATUR SEDES ROMANA VOCATUR NEC DEBET VERE NISI SOLUS PAPA SEDERE ET QUIA SUBLJMIS ALI! SUBDUNTUR IN IMIS.

L’interno

L’abisde: l’influsso di Costantino e di papa Silvestro

La decorazione dell'abside, rimasta sempre musiva nonostante le vicissitudini e gli interventi subiti, ha in sé l'ermeneutica su quanto mosse l'imperatore Costantino a innalzare la monumentale Arcibasilica Lateranense. Non è difficile individuare la risoluzione costantiniana nella miracolosa apparizione della Croce, in quel "In hoc signo vinces" che Costantino portò in battaglia con sopra la Croce.

Ritroviamo il Salvatore con la Croce anche sul culmine del timpano della facciata orientale. Il Wilpert ritiene che la decorazione musiva dell'abside sia d'epoca costantiniana, forse ideata dallo stesso Costantino per quanto: "la composizione intiera manifesta lo spirito di un dottore ecclesiastico, conoscitore profondo del simbolismo antico. Possiamo ravvisarvi san Silvestro, sotto il cui pontificato avvenne la costruzione della basilica. Siccome la composizione originaria antica venne non poco alterata da Giacomo Torriti, ho creduto di doverla liberare da tutti gli elementi introdotti dall'artista francescano. A parte l'impronta medievale di tutto il musaico, a parte gli angeli adoranti con il cherubino che ha soppresso la dextera dei, i soggetti sin qui esaminati furono secondo ogni apparenza fedelmente riprodotti nella ricostruzione del musaico medievale. Personaggi sacri con rotoli scritti s'affacciano qui per la prima volta nell'arte. Nel vicino Battistero lateranense, una statua argentea di S.Giovanni Battista teneva nella sinistra un volume aperto con la scritta "Ecce agnus Dei ecce qui tollit peccata mundi". Siccome le statue furono donate dall'imperatore Costantino, è fuor di dubbio che il rotolo spiegato e scritto nella mano dei santi, sconosciuto all'arte precostantiniana, prese origine dai monumenti della Basilica e del Battistero del Laterano. Come il deve la sua forma artistica a Costantino, così è lecito supporre che egli non sia del tutto estraneo anche alla decorazione della basilica, poiché questa era la sua opera favorita che dovette suggellare il trionfo della croce. Una traccia di tale influsso mi sembra scorgere nella rappresentazione più solenne dell'edificio: nel mosaico dell'abside, il quale, levata l'aggiunta non felice di Niccolò IV, è in fondo rimasto quello antico".

Cristo e la Croce

Il Wilpert, pubblicata una raffigurazione dell'abside senza le figure dei santi Francesco e Antonio e del pontefice francescano, continua: "Qual è il soggetto principale della ricca posizione? Cristo e la Croce, dunque i due elementi dell'apparizione notturna di Costantino, essendo il resto tutto subordinato al soggetto principale. Ecco perché dà nella sua disposizione vagamente l'idea di un labaro gigantesco, con la sola differenza, che nel labaro la Croce è coronata dal nome, qui invece dal busto di Cristo. Tale coincidenza sarà  difficilmente l'effetto di un puro caso; atteso il carattere dell'imperatore, noi vi riconosciamo piuttosto la parte, che egli ha voluto che si ripetesse nel punto più cospicuo della sua basilica, come ha voluto essere rappresentato egli stesso con la croce nel luogo più celebre di Roma. Qui si arresta l'influsso dell'imperatore, in quel tempo non ancora «vescovo negli affari esterni della chiesa», come egli stesso si dichiarò, ma semplice catecumeno, quale rimase fino agli ultimi giorni della sua vita: la morte lo colse con le vesti bianche da neofita, entro l'ottava dopo il battesimo. Il rimanente della composizione rivela lo spirito di un dottore ecclesiastico, conoscitore profondo del simbolismo antico. Avendo poi riguardo al tempo, possiamo ravvisare in quel dottore niente di meno che il grande amico di Costantino, il papa san Silvestro, sotto il cui pontificato avvenne la costruzione della basilica lateranense. Il soggetto principale della composizione" è costituito "dunque gli elementi della visione notturna di Costantino, aggiustati naturalmente, in maniera di poter servire all'abside d'una chiesa, nel caso presente della prima cattedrale del cristianesimo: nella visione Cristo appare a Costantino solo, in tutta la persona, s'intende, e con la croce in mano, come lo vediamo tante volte nei monumenti antichi; qui si mostra a tutti i fedeli di Roma, ma solo col busto sporgente da nuvole al di sopra della croce, che ha una forma eminentemente decorativa e è di materiale preziosissimo. Fu questa la prima volta che un papa sì attentasse a mostrare in un monumento pubblico, accessibile anche ai pagani, il sacro volto del fondatore di quella religione, che ancora ieri era nell'impero proscritta e perseguitata. Lo fece e lo potè fare perché aveva chi gli coprisse le spalle, l'imperatore onnipotente. L'autore del mosaico volle manifestamente esporre una vera effigies domini nostri, la quale del resto è in sostanza quella che esisteva già nell'arte, come risulta da una pittura gnostica e da un'altra del cimitero di Domitilla".

difficilmente l'effetto di un puro caso; atteso il carattere dell'imperatore, noi vi riconosciamo piuttosto la parte, che egli ha voluto che si ripetesse nel punto più cospicuo della sua basilica, come ha voluto essere rappresentato egli stesso con la croce nel luogo più celebre di Roma. Qui si arresta l'influsso dell'imperatore, in quel tempo non ancora «vescovo negli affari esterni della chiesa», come egli stesso si dichiarò, ma semplice catecumeno, quale rimase fino agli ultimi giorni della sua vita: la morte lo colse con le vesti bianche da neofita, entro l'ottava dopo il battesimo. Il rimanente della composizione rivela lo spirito di un dottore ecclesiastico, conoscitore profondo del simbolismo antico. Avendo poi riguardo al tempo, possiamo ravvisare in quel dottore niente di meno che il grande amico di Costantino, il papa san Silvestro, sotto il cui pontificato avvenne la costruzione della basilica lateranense. Il soggetto principale della composizione" è costituito "dunque gli elementi della visione notturna di Costantino, aggiustati naturalmente, in maniera di poter servire all'abside d'una chiesa, nel caso presente della prima cattedrale del cristianesimo: nella visione Cristo appare a Costantino solo, in tutta la persona, s'intende, e con la croce in mano, come lo vediamo tante volte nei monumenti antichi; qui si mostra a tutti i fedeli di Roma, ma solo col busto sporgente da nuvole al di sopra della croce, che ha una forma eminentemente decorativa e è di materiale preziosissimo. Fu questa la prima volta che un papa sì attentasse a mostrare in un monumento pubblico, accessibile anche ai pagani, il sacro volto del fondatore di quella religione, che ancora ieri era nell'impero proscritta e perseguitata. Lo fece e lo potè fare perché aveva chi gli coprisse le spalle, l'imperatore onnipotente. L'autore del mosaico volle manifestamente esporre una vera effigies domini nostri, la quale del resto è in sostanza quella che esisteva già nell'arte, come risulta da una pittura gnostica e da un'altra del cimitero di Domitilla".

La croce nel mosaico absidale ha il posto principale, secondo un concetto antichissimo già espresso da sant'Ignazio d'Antiochia, il quale, nel lodare gli abitanti di Smirne, esalta il vessillo della croce. Tale composizione si riscontra nel mosaico delle basiliche romane di Santa Pudenziana della fine del secolo IV, nell'arco trionfale di S. Maria Maggiore - in parte copia probabile di quello dell'abside lateransense - realizzato da Jacopo Torriti nel Battistero ortodosso di Ravenna, nell'abside della cappella dei santi Primo e Feliciano in Santo Stefano Rotondo con il busto del Signore del secolo VII, restaurata nel 1990 .

Il mosaicista per dare il senso dell'apparizione si affidò all' "imago clypeata", cioè all'icona del Cristo, che, decoratala di nimbo - riservato in origine alla figura del Cristo - la vivificò con nuvole luminose, la tinse di realismo con le ombre e i chiaroscuri della grande arte pittorica romana, che eccelleva nella ritrattistica, e soprattutto la sublimò con quel potente misticismo che gli proveniva dalla conoscenza della "rivelazione" come scritto nell'Apocalisse di san Giovanni evangelista: "quello che sedeva era simile a pietra di diaspro e di sardo".

Le restituzioni del Sacro Volto, secondo il Lauer sarebbero state due: il ritocco durante il pontificato di Alessandro VII nel 1663 - come rammentato dalla scomparsa epigrafe posta nella sommità dell'arco absidale e trasmessa da una fotografia ottocentesca della serie Parker - e quello di Leone XII nel 1828. Appare però evidente che la mano disegnatrice di quel volto forte e pieno di comprensione sia diversa da tutte le altre che hanno operato nell’abside: è la mano di un grande artista.

La Croce, coefficiente costantiniano d'importanza nel mosaico absidale, posta sotto l'imago clypeata, d'oro e di pietre preziose (Crux gemmata), è trasformata in Crux triumphalis che, piantata sul monte, irrora il mondo con quattro fiumi, il Gion, il Fison, il Tigris e l'Eufratis i quali - presenti per la prima volta nell'arte - raffigurano, secondo san Paolino da Nola (epistola 32), i quattro Vangeli.

Altre figure nell’Abside

Il contorno di cervi e di agnelli che si abbeverano invita, secondo il salmista, a ricevere il battesimo sull'esempio del Salvatore che si fa battezzare nel Giordano, come raffigurato nel medaglioncino posto al centro della Croce. Il fiume Giordano, in memoria del battesimo del Cristo, vivacizzato da scene marittime dell'arte classica, che si rinviene in monumenti sacri d'epoca costantiniana, conclude la decorazione absidale. La teofania del Giordano, espressa dalla mano (dextera Patris, dextera Dei) - sostituita nel rifacimento di Leone XIII da un cherubino - dall'icona del Figlio e dalla colomba che manda i raggi, lo Spirito Santo, risplende sulla Croce e sul Battesimo, che dagli antichi autori è detto sacramentum Crucis.

La Vergine e san Giovanni Battista sono in atto di intercessione, secondo la notissima iconografia bizantina, concetto disatteso in S. Maria Maggiore per essere la Vergine assisa in trono. Gli apostoli hanno un rotolo con scrittura specifica del personaggio: per san Pietro "tu es Christus Filius Dei vivi", per san Paolo "Salvatorem expectamus Dominum Jesum Chrìstum", per san Giovanni Evangelista "In principio erat verbum" e per sant'Andrea "Tu es magister meus Christe ". Tutti i personaggi, rivolti verso la croce, sono individuati dall'intero nome in latino mentre la Vergine, dall'abbreviazione "MP 0Y". Gli storici dell'arte bizantina pretendono che la scena sia una composizione orientale mentre è di origine romana apparsa in un tempo quando non si parlava di Bisanzio, e Bisanzio era ancora una piccola città in attesa dell'arte bizantina.

Il Wilpert annota a questo proposito che le: "figure di personaggi sacri con rotoli scritti s'affacciano qui pure per la prima volta. E non si creda che tale rotolo sia un'aggiunta medievale: Torriti copiò questo particolare fedelmente dall'originale antico. La prova ne è la statua argentea, grande quasi al vero, di san Giovanni Battista donata al Battistero lateranense da Costantino assieme al pendant, una statua simile del Salvatore; il santo reggeva nella sinistra un volume aperto con la scritta "Ecce agnus Dei ecce qui tollit peccata mundi", e con la destra mostrava un agnello d'oro, posto fra le due statue e che con sette cervi argentei buttava l'acqua nella piscina battesimale. Dunque è fuor di dubbio che il rotolo scritto posto nella mano dei santi, sconosciuto, per quanto sappiamo, all'arte precostantiniana, prese origine dal mosaico absidale della basilica lateranense" . Il Wilpert aggiunge in nota: "il rotolo aperto tenuto da un personaggio è rarissimo anche nell'arte pagana. Il museo lateranense ne possiede un esempio della fine del secolo II".

La "Cattedra"

La cattedra è il sedile riservato al Papa in quanto Vescovo di Roma. Essa è il simbolo della potestà e della responsabilità del Vescovo. Dalla Cattedra, infatti, egli presiede l'assemblea liturgica e spiega le Scritture, rappresentando Cristo stesso. La predella che si trova alla base dell'attuale Cattedra papale era parte di una precedente Cattedra, fatta sistemare addossata alla parete, dietro l'altare, da Nicolò IV.

Vi era rappresentata l'iconografia di Cristo vincitore sul Male, raffigurato da quattro figure demoniache ai piedi del Salvatore: aspide, basilisco, leone e drago, in esplicito riferimento al Salmo 91,13: "Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leone e draghi. Lo salverò perché a me si è affidato; lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome". Era chiara l'intenzione di sottolineare il ministero papale, il fatto che il Papa sia il vicario di Cristo. Questa cattedra medioevale è ora nel chiostro, come la precedente del V secolo.

La navata centrale

La navata centrale dell' Arcibasilica, che era delimitata da trenta colonne, ebbe i primi pilastri in muratura dopo l'incendio del 15 giugno del 1307. Delle colonne originarie, soltanto sette rimasero intatte. Clemente V da Avignone provvide immediatamente ai restauri con la decretale Et si fidei dell'11 agosto 1307.

Il restauro fu compiuto con rapidità se il re Enrico VII di Lussemburgo, il 29 giugno 1309, potè ricevere da tre cardinali la corona imperiale e rimase in ottimo stato se il re Ludovico il Bavaro nel 1327, non avendo trovato ecclesiastici, si fece coronare imperatore da Sciarra Colonna. L'incendio del 21 agosto 1361 peggiorò la situazione edilizia distruggendo un ciborio e quattro colonne di diaspro ma le sette superstiti furono in grado di sostenere la trabeazione e le 42 colonnine di marmo verde con eleganti capitelli continuarono fino al 1638 a delimitare le quattro navate laterali. Il beato Urbano V, in seguito alla lettera del Petrarca (21 agosto 1361) diretta al suo predecessore Innocenzo VI sulle condizioni edilizie dell'Arcibasilica rimasta priva di tetto per l'incendio del 1361, si portò da Avignone a Roma anche per accertarsi della conservazione delle Sacre Teste degli apostoli Pietro e Paolo custodite nella cappella del Sancta sanctorum. Il pontefice, collocatele sub arcu Salvatoris et super altare maius, cioè entro il ciborio gotico di Giovanni di Stefano, decise di affidarne la custodia al clero lateranense. I reliquiari delle sacre teste non furono asportati nei primi di maggio del 1527 dai lanzichenecchi nel saccheggio dell' Arcibasilica e del Patriarchio Lateranense se Urbano Mellini potè osservarli nel 1649.

Martino V rinnovò il pavimento della navata centrale in stile cosmastesco con grandi tondi di porfido e lo ornò con il suo stemma, tuttora visibile, lo liberò degli amboni, del coro dei canonici e dell'altare di S. Maria Maddalena - costruito entro il coro canonicale, dipinto da Pietro Pisano, davanti all'altare papale - nel quale Onorio II (1124-1130) aveva deposto il corpo della santa senza testa. L'altare, che era stato ricostruito da Bonifacio VIII, fu trasferito in prossimità dell'ultima parasta sul lato destro dell'Arcibasilica. Al termine del pavimento, davanti all'altare papale, Martino V aveva disposto d'essere sepolto in un sepolcro di bronzo circondato ai quattro angoli da altrettante colonne di porfido che sorreggevano il ciborio. Le sue spoglie furono riesumate all'epoca di Pio IX e collocate entro la confessione.

L’intervento di Borromini

Innocenzo X (1644-1655), a conoscenza del progetto di un totale restauro, ponderato seriamente negli ultimi anni di Urbano VIII e anche in vista del giubileo del 1650, incaricò nel 1645 l'architetto romano Gerolamo Rainaldi di verificare la statica dell' Arcibasilica. Subito dopo, messo in programma il restauro totale, il pontefice, il 15 aprile 1646, nominò sovrintendente per i lavori di ristrutturazione nell’Arcibasilica Lateranense Virgilio Spada, architetto privato, suo tesoriere, e mise a disposizione i fondi necessari e ordinò di iniziare i lavori. Virgilio Spada propose al papa Borromini.

L'archeologo Fioravante Martinelli, scrittore ebraico e latino della Biblioteca Apostolica Vaticana, sostiene che la scelta del Borromini era dipesa dalla delicatezza del lavoro di restauro oltre che dalla fama goduta. A tutto questo va aggiunto il problema della ristrettezza dei tempi: il papa, all'inizio del 1646 non solo aveva avuto la progettazione borrominiana, ma i lavori erano stati avviati nell'aprile 1646. Il restauro doveva essere pronto per l'apertura del giubileo del 1650 e il Borromini vi riuscì, come testimoniato dalle targhe commemorative disseminate nell’Arcibasilica.

Il Borromini realizzò un’idea innovatrice nelle cinque navate. Aprì cinque grandi arcate nel muro rinforzato con pilastroni appaiati fino al soffitto, ottenuti con la muratura delle antiche colonne di granito, in corrispondenza di cinque cappelle.

Le misure fondamentali non furono mutate, nessun muro fu abbattuto, rimasero i pilastri e la facciata costantiniana, però gli affreschi di Gentile da Fabriano e di Pisanello furono cancellati mentre fu salvato il soffitto a cassettoni: però dell'aspetto dell'antica basilica rimase ben poco. La navata centrale fu incastonata in travate ritmiche con paraste giganti, probabilmente, pensate con volta a botte cassettonata e finestre, i cui archi di volta avrebbero dovuto continuare gli aggetti della trabeazione. La navata centrale, che regge il tetto a capriata e termina con il transetto e l'abside semicircolare al pari di quello della basilica costantiniana di Gerusalemme, ha lunghezza di metri 130 (fino all'apice dell'abside in fondazione metri 98,5) e altezza di metri 30. La larghezza totale, compreso lo spessore dei muri, delle cinque navate è di metri 55,6 (larghezza delle navate minori esterne metri 8,8), pur rimanendo i dubbi sull'altezza costantiniana anche sull'atrio. L'esedra d'ingresso a pianta di "mi" greca, che non è in asse con il tabernacolo di Giovanni di Stefano, immette nella navata guardata da trenta grandi colonne di granito, che hanno il compito di sostenere l'architrave e dare adito alle quattro navate minori laterali divise a loro volta da colonne mezzane di verde antico.

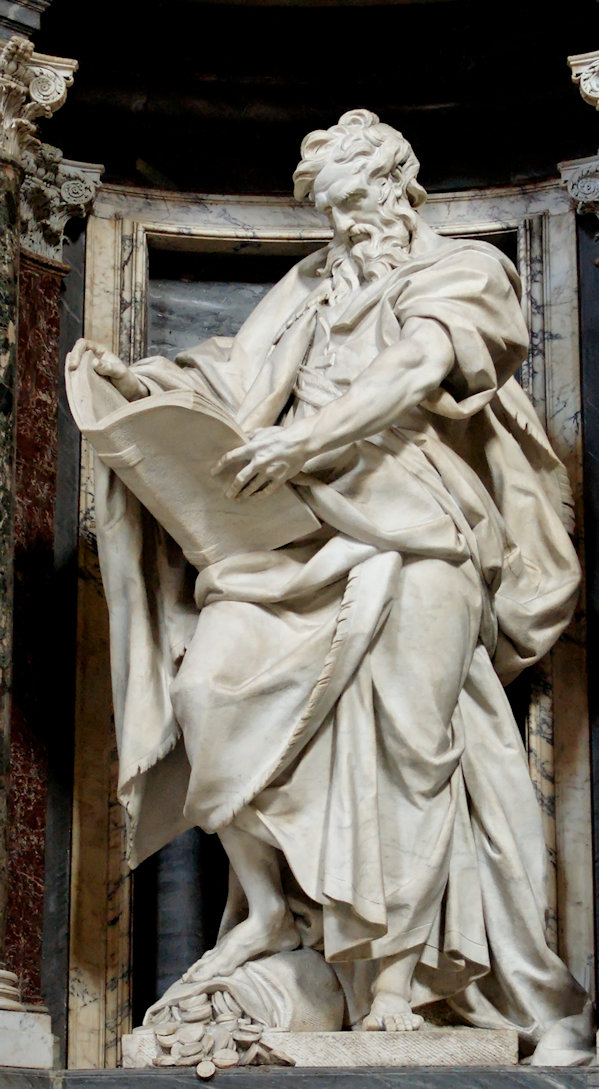

I dodici pilastroni con i dodici apostoli

Nei dodici pilastroni, che nella navata centrale sostengono un cornicione corrente sui tre lati decorato con simboli ecclesiastici, Borromini inserì altrettanti nicchioni o tabernacoli, arricchiti da portali in pietra paonazza scorniciata, ornati di timpano con la colomba pamphilia -simbolo già esistente nell'Arcibasilica -, sostenuto da due colonne di verde antico provenuto dalle navate minori abbellite con bordure sul pavimento.

I nicchioni erano destinati ad accogliere le statue degli apostoli, che vi giunsero nel secolo successivo.

Una corona ornata di pietre preziose e di punte (raggi) alternati a perle, sotto il timpano, richiama le statue argentee degli apostoli coronati che stavano sul tabernacolo dell'altare papale. Il Borromini, nel commento al suo progetto, individua nelle navate un luogo della storia sacra come annunciata dall'Apocalisse: "Ed egli ... mostrò la città santa di Gerusalemme ... aveva mura poderose con dodici porte ... e su di loro stavano i nomi dei dodici apostoli dell'Agnello".

Le finestre, poggiando sulla cornice, spezzano l'architrave e il fregio, riducono il ruolo della parete e della massa muraria, modulano la luce diffusa dalle arcate da tre direzioni. I nicchioni furono completati da Clemente XI dal 1700 al 1718 con statue degli apostoli (alte metri 4,60) di scuola berniniana.

Le statue e le pitture dei profeti

Le statue e le pitture dei profeti a cominciare dal lato destro della porta principale sono: san Taddeo e il profeta Nahum; san Matteo con il profeta Giona; san Filippo con il profeta Amos; san Tommaso con il profeta Osea; san Giacomo Maggiore con il profeta Ezechiele; san Paolo con il profeta Geremia; dal lato sinistro a partire dall'altare papale: san Pietro con il profeta Isaia; sant'Andrea con il profeta Baruch; san Giovanni Evangelista con il profeta Daniele; san Giacomo minore con il profeta Gioele; san Bartolomeo con il profeta Abdia; san Simone con il profeta Michea.

Gli episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento

Sopra i nicchioni sono illustrati sei episodi del Vecchio Testamento e sei del Nuovo. La scelta di questi episodi sarebbe derivata da quelli dell'epoca costantiniana, stando ai due legati di Adriano I, che li videro in uno stato più o meno integro. Gli episodi sono: Adamo cacciato dall'Eden, al quale corrisponde sulla parete di fronte il buon ladrone accolto in paradiso; le "reliquie dei viventi" salvate dall'arca e il genere umano rigenerato nel battesimo; il sacrificio di Isacco e Cristo porta la Croce; Giuseppe venduto e Cristo venduto; Mosé conduce gli ebrei fuori dall'Egitto e Cristo nel limbo; Giona nel ventre del pesce e Resurrezione. In questi altorilievi più che lo spirito dell'arte cristiana antica prorompe quello Barocco. L'artista cristiano, infatti, rappresenta il momento saliente dell'azione, si limita alle figure necessarie e lascia in disparte quanto superfluo con lo scopo principale della scena. L'artista barocco invece impone particolari estranei allo scopo della composizione fino al punto di distogliere l'attenzione dello spettatore. Ad ogni modo, l'iconografia evidenzia non solo i rimandi fra l'Antico e il Nuovo Testamento, ma anche il legame fra la vita di Cristo e la Chiesa, da lui voluta, che accoglie gli uomini, come l'arca di Noè che conduce alla salvezza, passando per l'acqua, segno della morte e resurrezione che avvengono nel Battesimo.

Dodici ovali a festoni di palme con immagini dipinte ad olio di dodici profeti, - sopra gli altorilievi - consentirono, finché rimasero vuoti, di vedere l'antico muro. Se però il Borromini sostituì lo stucco antico con il proprio, è vano sperare di rinvenire sotto gli stucchi la decorazione precedente come ad esempio quella di Giotto, di Gentile da Fabriano, di cui Michelangelo assicurava "che nel dipingere aveva avuto la mano simile al nome". Il Wilpert ritiene invece che l'ornamentazione attuale barocca della navata centrale sia stata orientata sui motivi decorativi dei mosaici costantiniani, che, distrutti dal terremoto dell'896, furono in qualche modo ripetuti nelle pitture di Sergio III (903-914), e, riapparsi sotto gli intonaci applicati nel Rinascimento, ricevettero gli affreschi di Gentile da Fabriano e del Pisanello secondo un rilievo del Borromini.

Il soffitto

II soffitto della navata centrale, attribuito a Michelangelo, a Daniele Ricciarelli da Volterra e a Pirro Ligorio, è stato realizzato dall'ebanista francese Flaminio Boulanger, che lo iniziò nel 1562, affiancato dai maestri di legname Vico di Raffaele di Lazzaro e Matteo Bartolini da Castello.

Vico di Raffaele di Lazzaro, morto insieme con altri nove operai per il cedimento dell'incastellatura, fu sostituito dal maestro Ambrogio. Le decorazioni e i simboli si debbono a Daniele Ricciarelli, coadiuvato da Lucio Luzi e dal doratore Leonardo Cugni. Il riquadro centrale si concluse durante il pontificato di Pio IV, come attestato dallo stemma pontificale, così pure quello di san Pio V testimonia i lavori compiuti durante il suo pontificato.

Le navate minori d'estrema destra e sinistra

Il Borromini nell'armonizzazione della navata centrale con le quattro navate minori si ispirò alla ristrutturazione classicheggiante realizzata da Giulio Pippi detto Romano (1499-1546) nella chiesa cattedrale di Mantova, nella quale le navate interne hanno una propria copertura che le differenzia da quelle esterne. Nel nostro breve excursus focalizzeremo l'attenzione sulle navate d'estrema destra e sinistra, tralasciando quelle intermedie.

La navata minore destra e le cappelle

La navata minore d'estrema destra inizia dalla "Porta Santa". L'affresco frammentario, che rappresenta la Madonna con il Bambino, proviene dal Colosseo, sovrasta il monumento sepolcrale del "cittadino romano" cardinale Pietro Paolo Mellini morto di peste nel 1527.

* La prima cappella, dedicata a S. Maria Assunta - progettata e realizzata nel 1729 - ha sull'altare il grande affresco celebrativo dell'Immacolata Concezione del pittore romano Placido Costanzi.

* La seconda cappella, della Deposizione dalla Croce già dedicata a San Giovanni Nepomuceno e decorata da un affresco di Sebastiano Conca, è stata demolita per consentire ai Torlonia di costruirvi la propria. La Deposizione dalla Croce in altorilievo di marmo bianco nella pala d'altare è dello scultore toscano Pietro Tenerani.

* La terza cappella, dedicata al Ss.mo Crocifisso o Massimo, è stata progettata dall'architetto Giacomo della Porta. Giovanni Rossi, vescovo di Alatri, all'epoca del pontificato di Sisto IV, aveva eretto un altare in onore di san Giovanni Evangelista e vi aveva apposto un bassorilievo che lo rappresentava inginocchiato davanti al santo. L'altare è stato demolito e il bassorilievo trasportato nel Battistero Costantiniano quando Faustina Massimo ottenne da Pio IV nel 1564 di costruirvi una cappella di patronato per la sua famiglia. Il progetto è d'ispirazione bramantesca per la volticella a botte, la conchiglia nella nicchia sopra l'altare, i triglifi sulle paraste, gli spigoli vivi degli angoli. Sopra l'altare, oltre che una tavola della Crocifissione di Girolamo Siciolante detto il Sermoneta, vi è una tela del Cavalier d'Arpino sull'apostolo Giovanni in vecchiaia contornato dai discepoli, provenuto dal Battistero Costantiniano. Il pavimento è stato ricostituito sulla scorta di quello antico dall'architetto Ildo Avetta e realizzato da Vasco Nasorri che lo ha ripetuto nel santuario del Monte delle Beatitudini a Gerusalemme.

* La quarta cappella, dedicata a san Giovanni Evangelista, ha l'affresco raffigurante San Giovanni ha la visione dell’Immacolata nell’isola di Patmos, opera del pistoiese Lazzaro Baldi.

La navata minore sinistra

La navata minore di estrema sinistra, illuminata da finestre semicircolari poste sopra l'arcata divisoria, è più alta della contigua navatella esterna che ha finestre larghe arcuate, arco trionfale, transetto e abside. Si ritiene che si tratti di un tentativo di ricostruzione dato che fin dal principio del trecento le colonne erano state sostituite da grossi pilastri e che, sin dal tempo di san Pio V, la navata centrale era stata soffittata. Il pavimento delle navatelle - i cui muri di sostegno erano costruiti ad opus testaceum, caratteristico del IV secolo - fu restaurato nel 1653, alla ripresa dei lavori borrominiani dopo il giubileo del 1650. Le pareti furono affrescate da Gentile da Fabriano (1427) e da Vittore Pisanello (1431-1432) con storie della vita di san Giovanni Battista e con figure di profeti.

* La prima cappella aveva un antico altare dedicato a s. Giacomo Maggiore, ornato nel 1584 da Giovanni Alberti da Borgo Sansepolcro. Il sito fu donato dal Capitolo Lateranense alla famiglia Corsini per gratitudine verso Clemente XII che da cardinale aveva sostenuto le spese della statua di san Bartolomeo, innalzata nella navata centrale. Il pontefice vi eresse una cappella in onore del suo antenato sant'Andrea Corsini, e affidò la progettazione e la direzione dei lavori ad Alessandro Galilei. Gli scavi di approntamento del 1732 per la costruzione portarono alla luce un cimitero pagano poi cristiano, diversi busti romani, statue mutile, iscrizioni, una sedia di marmo con bassorilievi, e una base marmorea iscritta su tre lati nell'anno 200 prò salute reditu et Victoria di Settimio Severo partito in guerra contro i Parti.

La cappella corsiniana è a croce greca, a ripartizione di lesene ad ordine corinzio, ha volta e cupola a lacunari e cassettoni con paraste d'ordine corinzio. La cripta sepolcrale, a croce greca smussata, ha volta a botte, soffitto a cassettoni, cupola sopra il tamburo quadrangolare e pilastri di marmo bianco alle pareti. La pala d'altare, adorna di marmi preziosi, fra due colonne di verde antico, è copia in mosaico del sant'Andrea Corsini vescovo di Fiesole, tratta - dall'originale di Guido Reni - da Fabio Cristofari su disegno del pittore romano Agostino Masucci. L'originale era stato donato dai Corsini ad Urbano VIII, grati per aver iscritto Andrea nel catalogo dei santi (22 aprile 1629).

* La seconda cappella, dedicata alla Dormitio Beatae Mariae Virginis o all'Assunta, già di patronato della famiglia Antonelli, ha sopra l'altare l'affresco dell'Assunta fra i santi Domenico e Filippo Neri. Iniziato dal pittore romano Giovanni Oddazzi, fu completato da Ignaz Stern. La tavola giottesca della morte della Vergine del secolo XIV, che faceva parte dell'arredamento dell'antico Patriarchio, fu ridipinta nel secolo XVI.

Sulla destra, una copia di gesso della "Pietà", gruppo marmoreo dell'architetto, scultore e medaglista fiorentino Antonio Montauti, terminata nel 1732, il cui originale è custodito nella cripta della cappella di s. Andrea Corsini. L'opera del Montauti è ritenuta l'espressione migliore della scultura sei-settecentesca romana insieme alla santa Cecilia del Maderno e alla beata Ludovica Albertoni del Bernini.

* La terza cappella, dedicata alla Madonna delle Grazie detta Sanseverina, già di patronato dei Santaseverina, progettata dal milanese Onorio Longhi, fu costruita per ospitare la memoria del cardinale Giulio Antonio Santori, il cui busto è opera del toscano Giuliano Finelli, allievo e collaboratore del Bernini. Sotto la cupola, alcune storie della Passione del lucchese Baccio Ciarpi. Il Crocifisso è attribuito al ticinese Stefano Maderno. Sulla parete destra, si trova il monumento di Pietro Tenerani alla memoria degli zuavi pontifici caduti a Mentana. L'altare è stato ricavato da un sarcofago strigliato di un "eques singularis" del III secolo su due leoni, la figura marmorea del Crocifisso è su croce di bronzo dorato di Aurelio Cioli (o Ciola), attivo a Roma tra il 1561 e il 1583, o di Stefano Maderno. Il quadro della Madonna con Bambino fra i santi Lorenzo e Sebastiano del secolo XV è attribuito alla scuola del celebre pittore umbro Pietro di Cristoforo Vannucci detto il Perugino. Nella cappella aveva sede l'antica parrocchia basilicale dove, da una ventina d'anni, vi si espone il Ss.mo Sacramento per pregare secondo le intenzioni del Santo Padre.

* La quarta cappella, dedicata a san Francesco d'Assisi, già di patronato della famiglia Lancellotti, è stata fondata dal cardinale Scipione Lancellotti ad "insinuazione" di Carlo Maderno. Dagli scavi per le fondamenta sono apparse stanze affrescate della famiglia dei Laterani. Fu costruita a pianta centrale con cupola da Francesco Capriani detto da Volterra. L'architetto romano Giovanni Antonio de' Rossi l'ha rimaneggiata alla maniera molto borrominiana con impianto ellittico, volta a vela su pilastri a fascio da cui si staccano le colonne scanalate. La pala d'altare, che rappresentava S. Francesco in atto di ricevere le stimmate di Giovan Battista Puccetti (o Pacetti), è stata sostituita con medesimo soggetto dall'attuale opera del pittore palermitano Tommaso Laureti, allievo di fra' Sebastiano del Piombo.

I tondi in stucco della volta di Filippo Carcani rappresentano: S. Francesco davanti al Crocifisso in S. Damiano, S. Francesco che sostiene il Laterano; approvazione della Regola; S.Francesco malato. Il Carcani, collaboratore dello scultore Ercole Ferrata, allievo del Bernini e dell'Algardi, presidente dell'Accademia di S. Luca, ha eseguito la decorazione a stucco in stile quasi prerococò. Alle pareti il Salvatore tra i santi Giovanni Battista e Evangelista del pittore romano Filippo Agricola e il Martirio di san Giovanni Nepomuceno di Giovanni Piancastelli, richiesti dal Capitolo Lateranense ai Torlonia a parziale risarcimento per la perdita della cappella dedicata al martire boemo.

* La quinta cappella, dedicata a sant'Ilario, vescovo di Poitiers, fu patrocinata nel secolo XVII da Ilario Mauri da Parma, autore della fondazione per le doti da distribuire alle ragazze povere in occasione dei loro matrimoni.

Di Jacques Courtois detto il Borgognone è l’affresco sull'altare rappresentante San Ilario che ha la visione della SS.Trinità.

L'enigma dell' "affresco della Loggia"

Dirigendoci verso il terzo pilastro della navata destra, possiamo ammirare un frammento del famoso affresco, detto della Loggia delle benedizioni, raffigurante il neo papa Bonifacio VIII nell’atto di prendere possesso della sede Lateranense il 23 gennaio 1295. Questo  affresco era parte di un gruppo di tre dipinti (gli altri due raffiguravano "Il battesimo di Costantino" e "L’edificazione del Laterano"). Ormai scomparsi, erano originariamente collocati su di un lato dell’antica Loggia delle Benedizioni e, insieme agli affreschi del Sancta Sanctorum, sono al centro di una disputa che vorrebbe portare a Roma invece che a Firenze la paternità di una nuova fase della pittura in Italia, tanto da essere ancora controversa l’attribuzione a Giotto o al Cavallini. Fu infatti in questi anni che la produzione figurativa legata alla corte papale e l’evento giubilare del 1300 concorsero a costituire il momento di massima progressione della cultura artistica romana di quegli anni.

affresco era parte di un gruppo di tre dipinti (gli altri due raffiguravano "Il battesimo di Costantino" e "L’edificazione del Laterano"). Ormai scomparsi, erano originariamente collocati su di un lato dell’antica Loggia delle Benedizioni e, insieme agli affreschi del Sancta Sanctorum, sono al centro di una disputa che vorrebbe portare a Roma invece che a Firenze la paternità di una nuova fase della pittura in Italia, tanto da essere ancora controversa l’attribuzione a Giotto o al Cavallini. Fu infatti in questi anni che la produzione figurativa legata alla corte papale e l’evento giubilare del 1300 concorsero a costituire il momento di massima progressione della cultura artistica romana di quegli anni.

L’affresco della loggia fu commissionato da Papa Bonifacio VIII tra il 1297 e il 1298, probabilmente per affermare con forza la legittimità della sua elezione contestata dai Colonna, tanto che ai suoi lati si riconoscerebbero il Cardinale Matteo Orsini, suo sostenitore, e Papa Celestino V, suo predecessore che liberamente abdicò, dopo aver istituito la celebre perdonanza della città de L’Aquila. È interessante ricordare la cerimonia del possesso, che continua ancora oggi. Ciascun pontefice neoeletto deve prendere possesso della sua cattedrale, la basilica Lateranense in qualità di vescovo di Roma, con rituale solenne diverso nei secoli.

L’affresco viene tuttavia da alcuni ancora interpretato come l’indizione del primo Giubileo da parte di Papa Bonifacio VIII, il Giubileo del 1300. Infatti nel Capodanno del 1300 una folla aveva invaso Roma nell’attesa di una sicura perdonanza, in un’ansia di rinnovamento spirituale, che convinse il papa ad indire il Giubileo il 16 febbraio del 1300, dal Laterano.

Il transetto

Il grand'arco, o arco trionfale, sostenuto da due colonne di granito rosso orientale alte metri 11, segna il confine occidentale della navata centrale mentre le quattro navatelle confinano con il transetto che è un ampio vano rettangolare nominato per la prima volta nella storiografia basilicale nel restauro di Adriano I (772-795).

Il transetto lateranense, che come insegna l'archeologia cristiana fu il primo ad apparire in Occidente ed in Oriente, era, secondo saggi recenti, a cinque sezioni, sporgeva oltre i muri esterni delle navatelle e la sua ampiezza era pari a quella della navata centrale. Il Liber pontificalis pone nel transetto sette altari ma uno solo serviva per la liturgia: ora vi sono l'altare papale entro il ciborio di Giovanni di Stefano, la cappella del Ss.mo Sacramento o Clementina. Il monumentale organo barocco di Luca Biagi non può aver sostituito uno dei cinque altari scomparsi, dato che è stato sistemato in parete e sopra il portale settentrionale. L'altare papale è in stile gotico, e, nonostante aggiunte e modifiche subite nei secoli, rimane il fulcro dell’architettura basilicale. Al suo interno è custodito l’altare di legno sul quale la tradizione narra che celebrò lo stesso San Pietro.

Clemente VIII, con la collaborazione del cardinale Cesare Baronio iniziò i lavori di rinnovamento del transetto nell'estate 1592, dopo aver discusso i progetti con l'architetto genovese Giacomo della Porta e con il pittore arpínate Bernardino Cesari. Dalla collaborazione di questi due artisti è scaturito uno dei complessi più rappresentativi del manierismo romano. Il rinnovamento auspicato dal pontefice non era certamente quello di far scomparire tutta la decorazione precedente, come purtroppo accadde allora e come continuò con il  rinnovamento che Innocenzo X affiderà al Borromini.

rinnovamento che Innocenzo X affiderà al Borromini.

Il soffitto in legno dorato, incentrato nel busto del Cristo fra le statue dei santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista, e i due stemmi pontificali di Clemente VIII, sono opera di Giovanni Antonio Paracca detto il Valsoldo; il disegno del lacunare si deve al fiorentino Taddeo Landini (1550-1596). Le figure dei dodici apostoli sono affrescate in alto tra le finestre e quelle dei quattro evangelisti sugli arconi. I lavori clementini hanno demolito i due altari quattrocenteschi, uno nel transetto destro dedicato ai santi Giacomo, Giovanni Battista e Giovanni Evangelista, l'altro nel transetto sinistro dedicato alla Santa Croce. La figura di S. Giacomo è stata trasportata agli inizi della navata destra mentre quelle dei santi Giovanni Battista ed Evangelista sono state collocate nel chiostro. Il pavimento del transetto è stato rinnovato nel 1858 dall'architetto romano Andrea Busiri Vici con il patrocinio di Pio IX, come dimostrato dall'ampio stemma pontificale terragno davanti all'altare papale.

L’altare e il ciborio

L'altare papale di marmo, rinnovato, sul finire del secolo XIII, dal marmoraro Cinzio de Salvati, completato da Giovanni dell'Aventino e da Giovanni di Cosma con il figlio Lucantonio, restaurato da Pio IX nel 1851, è esaltato dall'arte medievale del magnifico tabernacolo (detto anche ciborio) ogivale, commesso nel 1367 da Urbano V - con il concorso finanziario di Carlo V re di Francia e di Pietro Belliforte - a Giovanni di Stefano, che lo sostituì a quello d'argento di Sergio III, che si era liquefatto nell'incendio del 1308.

L'altare papale, prima del pontificato di Sergio III (904-911), era coperto da una tavola dipinta con le immagini degli apostoli Pietro e Paolo, delle quali forse sono memoria le due piccole statue addossate al paliotto. Quattro colonne di metallo, fra l'altare e il coro presbiterale, erano impiegate per sostenere varie immagini di santi e un lampadario che bruciava balsamo orientale. Tutto crollò con il terremoto dell'896: la ricostruzione cominciò con Sergio III, il ciborio fu restaurato da Urbano V e completato da Gregorio XII (1406-1415); la posizione dei loro stemmi nel fastigio e sui lati dell'altare risale al restauro di Pio IX. Gregorio XII tolse le quattro colonne di bronzo dorato e le pose come sostegno della cappella del Ss.mo Sacramento, dove tuttora si ammirano. Pio IX nel 1851 affidò all'architetto Filippo Martinucci l'incarico di restaurare il ciborio di Giovanni di Stefano e di ampliare la cappella della confessione; a Durante e a Pietro Ercole Visconti, commissario delle antichità romane, il pontefice assegnò le opere preparatorie di scavo. Il Martinucci eliminò la grata dorata dell'epoca di Innocenzo X, fece scomparire le ridipinture sui marmi trecenteschi, lasciò le pitture sulla piccola volta sopra l'altare, inserì lo stemma di Pio IX al centro del paliotto tra quelli di Gregorio XI a destra e di Urbano V a sinistra. Conservò, in uno dei lati minori, lo scudo seminato di gigli - antico blasone della casa reale di Francia -, nell'altro quello del cardinale Guglielmo d'Agrifoglia. Trasferì dal chiostro dei Vassalletto le due statuette raffiguranti gli apostoli Pietro e Paolo che pose a destra e a sinistra del paliotto dell'altare papale. Dentro l'altare sono custodite le memorie dei martiri collocatevi dal papa san Silvestro I. Il ciborio reca gli stemmi di Urbano V, di Carlo V di Francia, del Belliforte e quelli tardivi di Gregorio XI, con quattro colonne, due di granito orientale, la terza di marmo bigio antico e la quarta di granito dell'Elba. Le colonne verso la navata centrale hanno i capitelli di ordine composito dissimili, quelli delle altre due colonne hanno quattro grifi poggiati su foglie di acanto, che sostengono l'elegante baldacchino a cuspide, ornato dalle otto statuine di santi, due per cantone sotto cappelline goticheggianti, e dai tondi dei quattro evangelisti nei timpani cuspidati. Barna da Siena (1369) lo ornò con dodici affreschi: la crocifissione con quattro santi verso la navata; a sinistra, Cristo e gli agnelli fra quattro santi; la Madonna in trono con il cardinale donatore, fra quattro santi a destra; verso l'abside l’annunciazione, l’incoronazione della Vergine e due santi, un cardinale ignoto fra quattro santi. Gli affreschi possono essere letti in chiave ecclesiologica: la Chiesa che nasce sotto la croce dal costato trafitto di Cristo; la Chiesa protetta da Cristo buon pastore che la raduna e offre la vita per lei; Maria madre di Dio e primizia della Chiesa; Maria che nella sua assunzione e incoronazione prefigura il destino escatologico dei cristiani. Tra le colonne salivano due piccole scale di legno per consentire di raggiungere la ringhiera del ciborio entro la quale erano i grandi reliquiari delle sacre teste degli apostoli Pietro e Paolo. Al vertice del ciborio, per ogni intercolumnio vi sono tre archetti di marmo traforati con colonnette quadrate terminanti in cespi di foglie frappate e ornate di stemmi. La volta sopra l'altare, con gli apostoli Pietro e Paolo ad altorilievo, di Giovanni Cosci, fu purtroppo ritoccata nel 1804 da Domenico Fiorentini da Sermoneta. Entro la cancellata erano i reliquiari in argento a forma di busto che custodivano le sacre teste degli apostoli Pietro e Paolo , ordinati da Urbano VI all'orafo senese Francesco di Bartolo. Pio VI fu costretto a fonderli per pagare la taglia imposta dal generale Napoleone Bonaparte condizionata alla firma del trattato di Tolentino (Macerata) tra la Sede Apostolica e la Repubblica Francese (19 febbraio 1797). I reliquiari attuali sono una copia ottocentesca e furono sponsorizzati dalla duchessa Maria Emanuela Pignatelli, e sono oper di Giuseppe Valadier. Pio VII, il 3 luglio 1804, fatta la ricognizione canonica delle reliquie nella Cappella Corsini, li collocò nel ciborio di Giovanni di Stefano.

L’organo di Luca Biagi e gli organi “minori”

Sulla parete del transetto destro, sopra i tre accessi all'Arcibasilica dalla facciata settentrionale, è addossato il grandioso organo barocco, un colossale strumento (la canna centrale è alta otto metri e pesa ben due quintali). La facciata dell'organo, fatta rinnovare da  Clemente VIII in vista dell'anno santo del 1600, è a tre campate con tribuna sostenuta da due colonne scanalate di giallo antico venato, di circa otto metri di altezza, che sarebbero state fatte tagliare da Traiano per il Foro di Roma. La decorazione con angioletti musicanti in legno dorato sparsi sulle canne dell'organo è dell'architetto Giovanni Battista Montano, il più grande intagliatore di tutti i tempi. Il Biagi, conscio di aver costruito un organo monumentale e unico nel suo genere, disse: "un organo tutto nuovo, che è un organo grande, che nessuno ce ne è di questa grandezza che si fa le canne, Zampogne, et trombe et ogni cosa de novo". L'organo fu inaugurato nel 1599; era di dimensioni foniche minori rispetto all'attuale: aveva soltanto una tastiera, una pedaliera di estensione limitata, sei mantici a cuneo e quindici registri. Inoltre, la consolle non si trovava rivolta alle canne, ma rivolta verso l'altar maggiore. L'organo è stato restaurato nel 1675, 1731, 1747, 1852, 1934 e dal 1984 al 1987. Girolamo Frescobaldi, maestro della Cappella Giulia, e Georg Friederich Hàndel (nel 1707) lo hanno suonato. Nella Basilica sono stati costruiti altri due strumenti ottocenteschi (Morettini) per poter soddisfare le esigenze di esecuzione di più epoche musicali. Nel 1875, fu costruito per il coro dei Canonici da Angelo Morettini un organo a canne che, nel 1993, fu spostato nella navata laterale interna di destra. Nel 1885, in seguito all'ampliamento dell'abside voluto da Leone XIII, fu indotto un concorso per la costruzione di due organi, uno per ognuna delle due cantorie sulle pareti laterali, concorso che fu vinto da Nicola Morettini. I due strumenti vennero terminati e inaugurati l'anno seguente.

Clemente VIII in vista dell'anno santo del 1600, è a tre campate con tribuna sostenuta da due colonne scanalate di giallo antico venato, di circa otto metri di altezza, che sarebbero state fatte tagliare da Traiano per il Foro di Roma. La decorazione con angioletti musicanti in legno dorato sparsi sulle canne dell'organo è dell'architetto Giovanni Battista Montano, il più grande intagliatore di tutti i tempi. Il Biagi, conscio di aver costruito un organo monumentale e unico nel suo genere, disse: "un organo tutto nuovo, che è un organo grande, che nessuno ce ne è di questa grandezza che si fa le canne, Zampogne, et trombe et ogni cosa de novo". L'organo fu inaugurato nel 1599; era di dimensioni foniche minori rispetto all'attuale: aveva soltanto una tastiera, una pedaliera di estensione limitata, sei mantici a cuneo e quindici registri. Inoltre, la consolle non si trovava rivolta alle canne, ma rivolta verso l'altar maggiore. L'organo è stato restaurato nel 1675, 1731, 1747, 1852, 1934 e dal 1984 al 1987. Girolamo Frescobaldi, maestro della Cappella Giulia, e Georg Friederich Hàndel (nel 1707) lo hanno suonato. Nella Basilica sono stati costruiti altri due strumenti ottocenteschi (Morettini) per poter soddisfare le esigenze di esecuzione di più epoche musicali. Nel 1875, fu costruito per il coro dei Canonici da Angelo Morettini un organo a canne che, nel 1993, fu spostato nella navata laterale interna di destra. Nel 1885, in seguito all'ampliamento dell'abside voluto da Leone XIII, fu indotto un concorso per la costruzione di due organi, uno per ognuna delle due cantorie sulle pareti laterali, concorso che fu vinto da Nicola Morettini. I due strumenti vennero terminati e inaugurati l'anno seguente.

Le cappelle attigue al transetto

* La cappella del Crocifisso, già della famiglia di notai capitolini Ceci, dedicata anche alla Natività di Gesù, è sita a destra dell'entrata settentrionale dell'Arcibasilica. L'affresco sull'altare raffigura la Presentazione di Gesù al tempio del pittore romano Francesco Grandi (1831-1891).

* La cappella del Salvatore o del coro, già patronato Colonna, progettata da Girolamo Rainaldi , con statue lignee di media grandezza, entro nicchie sugli stalli del coro, fatti intagliare a Napoli dopo il 1611 dal connestabile Filippo Colonna. Sull'altare, fra quattro colonne di alabastro rosa, tela del Salvatore con i santi Giovanni Battista ed Evangelista del Cavalier d'Arpino. Nella volta, affresco dell'incoronazione della Vergine del bolognese Baldassarre Croce.

* La cappella del Ss.mo Sacramento, collocata contro la parete ove prima era stato l'organo e la porta d'ingresso al chiostro. L'architetto romano Paolo Olivieri (1551-1599), che aveva fondato con Federico Zuccari (1540/4-1609) l'Accademia di San Luca, progettò la  cappella. Opera di gusto accademico nella forma ma annunziante per lo sfarzo del colore una ricchezza decorativa tutta barocca. L'artista esprime il gusto generato a Roma dalla Controriforma, prima che la scultura e l'architettura avessero l'impulso nuovo nel secolo XVII. La cappella è stata eretta nel 1598 da Clemente VIII e dotata di alcune cappellanie con bolla del 12 febbraio 1600 di collazione riservata alla famiglia Aldobrandini. Il pontefice per solennizzare l'istituzione fece coniare due monete. Il nome di Clemente VIII sulla trave del timpano data i suoi restauri del transetto. Il "Dio Padre" del frontone è di Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio. Il timpano è sorretto da quattro grandi colonne corinzie scandiate di bronzo clorato, che al tempo di Niccolò IV delimitavano il presbiterio, tra l'abside e l'altare papale, le cui basi e capitelli sono dello scultore bolognese Orazio Censore o Censori. L'origine del bronzo delle colonne, secondo tradizione, proverrebbe dalla fusione di bronzi etruschi dall'area di Tarquinia e di Civitacastellana, oltre che da quelli della porta regìa del Pantheon, o dal tempio di Gerusalemme, o da quelli della Nemesi, o di Giove Capitolino a Roma, o dalla fusione fatta da Augusto dei rostri delle navi di Cleopatra, o infine dal palazzo di Costantino. La cappella è sormontata dal grande affresco del Cavalier d'Arpino. Il romano ingegnere militare Pompeo Targone ha progettato il tabernacolo, tempietto ottagonale di bronzo dorato, ornato di pietre preziose - stimato 22.000 scudi d'oro -, fiancheggiato da quattro colonne di verde antico appartenute all'antica basilica. In nicchia, sopra l'altare, vi era un bassorilievo in argento dorato di Curzio Vanni del peso di mille libre sorretto da due angeli modellati da Ambrogio Buonvicino e fusi da Orazio Censore, costato 12.000 scudi d'oro, posto a protezione di una tavola di legno di cedro ritenuta quella dell'Ultima Cena. Ai lati della cappella le statue dei profeti Elia e di Elia nutrito dall'angelo, di Mosè e la raccolta

cappella. Opera di gusto accademico nella forma ma annunziante per lo sfarzo del colore una ricchezza decorativa tutta barocca. L'artista esprime il gusto generato a Roma dalla Controriforma, prima che la scultura e l'architettura avessero l'impulso nuovo nel secolo XVII. La cappella è stata eretta nel 1598 da Clemente VIII e dotata di alcune cappellanie con bolla del 12 febbraio 1600 di collazione riservata alla famiglia Aldobrandini. Il pontefice per solennizzare l'istituzione fece coniare due monete. Il nome di Clemente VIII sulla trave del timpano data i suoi restauri del transetto. Il "Dio Padre" del frontone è di Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio. Il timpano è sorretto da quattro grandi colonne corinzie scandiate di bronzo clorato, che al tempo di Niccolò IV delimitavano il presbiterio, tra l'abside e l'altare papale, le cui basi e capitelli sono dello scultore bolognese Orazio Censore o Censori. L'origine del bronzo delle colonne, secondo tradizione, proverrebbe dalla fusione di bronzi etruschi dall'area di Tarquinia e di Civitacastellana, oltre che da quelli della porta regìa del Pantheon, o dal tempio di Gerusalemme, o da quelli della Nemesi, o di Giove Capitolino a Roma, o dalla fusione fatta da Augusto dei rostri delle navi di Cleopatra, o infine dal palazzo di Costantino. La cappella è sormontata dal grande affresco del Cavalier d'Arpino. Il romano ingegnere militare Pompeo Targone ha progettato il tabernacolo, tempietto ottagonale di bronzo dorato, ornato di pietre preziose - stimato 22.000 scudi d'oro -, fiancheggiato da quattro colonne di verde antico appartenute all'antica basilica. In nicchia, sopra l'altare, vi era un bassorilievo in argento dorato di Curzio Vanni del peso di mille libre sorretto da due angeli modellati da Ambrogio Buonvicino e fusi da Orazio Censore, costato 12.000 scudi d'oro, posto a protezione di una tavola di legno di cedro ritenuta quella dell'Ultima Cena. Ai lati della cappella le statue dei profeti Elia e di Elia nutrito dall'angelo, di Mosè e la raccolta  della manna, di Melchisedech e l'incontro di Abramo e Melchisdech e di Aronne con il bassorilievo della Pasqua ebraica di Giacomo Longhi. La storia e le leggende dell'Arcibasilica sono affidate ad grandi affreschi sulle pareti, simili a tappeti. Sulla parete a sinistra della cappella del Ss. mo Sacramento è celebrato il Trionfo di Costantino del Cavalier d'Arpino, il Sogno alla vigilia dello scontro con Massenzio, i Legionari alla ricerca del papa san Silvestro sul monte Soratte, la Consacrazione, l’Apparizione del Salvatore e i Doni offerti da Costantino all'Arcìbasilìca. Diversi sono gli affreschi ornamentali su apostoli, santi, paesaggi di scuola manierista. I nove angeli in bassorilievo murati sulle pareti sono moduli classici di Nicolas Cordier il Franciosino e del Valsoldo.

della manna, di Melchisedech e l'incontro di Abramo e Melchisdech e di Aronne con il bassorilievo della Pasqua ebraica di Giacomo Longhi. La storia e le leggende dell'Arcibasilica sono affidate ad grandi affreschi sulle pareti, simili a tappeti. Sulla parete a sinistra della cappella del Ss. mo Sacramento è celebrato il Trionfo di Costantino del Cavalier d'Arpino, il Sogno alla vigilia dello scontro con Massenzio, i Legionari alla ricerca del papa san Silvestro sul monte Soratte, la Consacrazione, l’Apparizione del Salvatore e i Doni offerti da Costantino all'Arcìbasilìca. Diversi sono gli affreschi ornamentali su apostoli, santi, paesaggi di scuola manierista. I nove angeli in bassorilievo murati sulle pareti sono moduli classici di Nicolas Cordier il Franciosino e del Valsoldo.

* La cappella della Confessione dedicata a san Giovanni Evangelista, costruita da Sergio II (844-847) è circondata da balaustra. Dal cancelletto si scende per due rami di scala al sepolcro di Martino V, opera di bronzo dell'orafo fiorentino Simone di Giovanni Ghini fratello di Donatello, qui trasferita dalla navata principale. Alla testa del sepolcro, statua lignea di san Giovanni Battista, opera di Donato da Formello - a torto ritenuta di Donatello -, trasferita dalla sacrestia ove era stata parcheggiata dal 1772, provenuta dalla cappella di san Giovanni Battista del Battistero Costantiniano.

![]()

La statua, almeno fino a prima della metà del secolo XX, veniva trasportata all'ingresso della Confessione nella ricorrenza della nascita del Battista (24 giugno) e i canonici lateranensi le rendevano omaggio depositando sul pavimento i loro stemmi. In questa stessa ricorrenza si benedicevano e distribuivano i chiodi di garofano come antidoto contro la malaria, che infieriva nelle Paludi Pontine, e contro il mal di denti.

FONTI

Sito dell'Arcibasilica papale di San Giovanni in Laterano

Andrea Lonardo, La Basilica di San Giovanni in Laterano, https://www.gliscritti.it/approf/luogiub/lugcap3.htm#_Toc514781587

Il mondo dell'Organo - 1. L'epoca classica, https://www.organosandomenicorieti.it

Mariano Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, Tipografia Vaticana, 1891, https://penelope.uchicago.edu/Thayer/I/Gazetteer/Places/Europe/Italy/Lazio/Roma/Rome/churches/_Texts/Armellini/ARMCHI*/2/Monti/1.html

"Cattedra", Enciclopedia Cattolica Telematica Cathopedia