S. Giovanni in Laterano

"Madre e capo di tutte le Chiese"

La storia della Basilica

A cura di Maria Rattà

L’Arcibasilica del SS.mo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, comunemente detta San Giovanni in Laterano, sorge nelle vicinanze del monte Celio. Il titolo di Arcibasilica, cioè "basilica superiore", deriva dal fatto che essa è la più antica e quella di rango più alto tra le quattro basiliche maggiori romane, tutte caratterizzate da una Porta Santa e un Altare Papale.

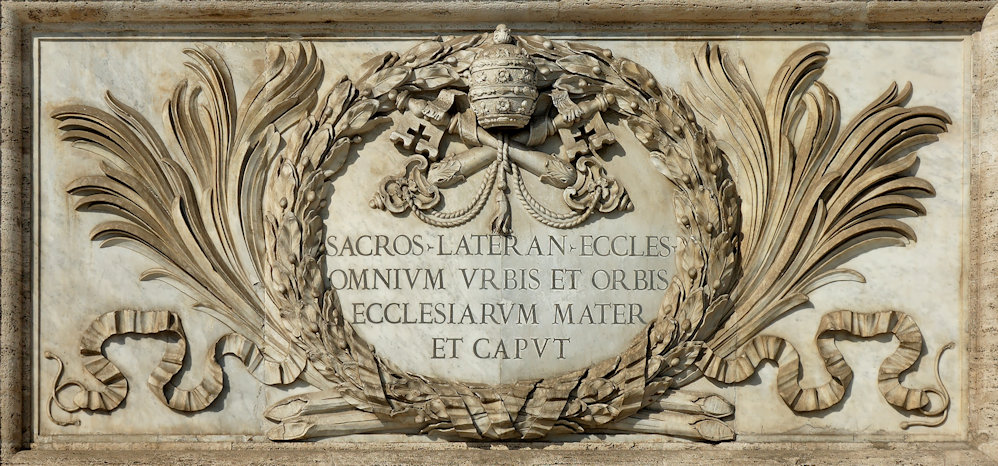

È la mater et caput di tutte le chiese di Roma e del mondo.

È la prima chiesa pubblica cristiana e la prima basilica cristiana ufficiale che nasce non sopra memorie storiche, ma, nel cuore dell’Impero romano, come annuncio e proclama della verità centrale del cristianesimo: Gesù Figlio di Dio è il Salvatore dell’umanità. In essa, per la prima volta, tutti i cristiani di Roma, poterono riunirsi insieme al loro vescovo.

Da allora è la cattedrale di Roma, il luogo in cui il vescovo di Roma, il Papa, ha la sua cattedra quale segno del suo insegnamento, del suo magistero e della sua presidenza. È per questo che possiede un titolo unico al mondo. È la "Sacrosancta lateranensis ecclesia omnium urbium et orbis ecclesiarum mater et caput – La santissima chiesa lateranense, madre e capo delle chiese di tutte le città e del mondo", come è scritto alla base di un pilastro alla sinistra dell’ingresso, circondato da una corona di alloro. Un’epigrafe più antica, medioevale – che si trova ora in frammenti nel chiostro – riporta le stesse espressioni. Sicuramente era inserita alla base dell’architrave del portico medioevale, ma non è certo che fosse incisa sin dalle origini sul portico primitivo.

IL LUOGO SU CUI SORGE LA BASILICA: DAI “LATERANI” A PAPA MELCHIADE

Dalla famiglia dei Laterani agli “Equites Singulares”

Nella zona in cui oggi si erge la Basilica, sorgeva anticamente una dimora di proprietà della nobile famiglia dei Laterani. La loro casa sorgeva nei pressi della Basilica, probabilmente verso l’attuale Via Amba Aradam, e i terreni coprivano tutta la zona che comprende anche l’attuale area basilicale.

Secondo gli Annali di Tacito nel 65 queste case e terreni furono confiscati dall’Imperatore Nerone, poiché Plauzio Laterano, console designato per l’anno 65, cospirò contro l’imperatore stesso nella congiura detta dei “Pisoni”. Fallita la congiura, Plauzio fu condannato a morte ed espropriato dei suoi beni, che passarono all’Erario Imperiale. Successivamente (201 ca.) parte di questi terreni furono utilizzati da Settimio Severo, che per consolidare l’organico della propria guardia del corpo formata dagli Equites Singulares (cavalieri scelti) che avevano una caserma nei pressi dell’attuale Via Tasso, si trovò nella necessità di costruire una seconda caserma che accogliesse le nuove leve.

Scelse a tal fine l’area lateranense, dove l’erario imperiale aveva svariate proprietà, prima di tutte quella dei Laterani, acquisite con la confisca neroniana.

In una parte di questi terreni dei Laterani l’imperatore edificò un grande complesso militare chiamato Castra nova equitum singularium (Nuova Caserma delle guardie scelte).

Gli scavi, condotti a più riprese sotto il pavimento della basilica e sotto il chiostro, hanno rimesso in luce vari tratti delle fondazioni severiane, e parte dell’alzato del piano terreno della Caserma.

Ancora una volta i Laterani?

Nello stesso periodo Settimio Severo donò un’altra parte dei terreni confiscati a Tito Sextio Laterano, amico di Settimio Severo e suo valoroso comandante nella spedizione mesopotamica. Non si sa se l’imperatore donò la stessa casa che fu di Plauzio Laterano o Tito Sextio o ne costruì una nuova, ma si sarebbe trattato, comunque, di un’abitazione così lussuosa e così importante da costituire un punto di riferimento topografico e, anche dopo la loro scomparsa, nel Medioevo si continuò a indicare gli edifici che sorgevano nell’area con la locuzione iuxta Lateranis (presso il Laterano), fino ad arrivare all’odierna denominazione del Laterano.

C’è da dire che si è pensato a un rapporto di parentela tra il Plauzio Laterano morto sotto l’imperatore Nerone e il Tito Sextio Laterano amico di Settimio Severo. Una lontana parentela dei due personaggi non si può del tutto escludere, ma è anche vero che non è dimostrabile un rapporto preciso tra queste due persone e le loro abitazioni.

La “Domus Faustae”

Successivamente questi terreni divennero di proprietà, non si sa se per acquisto o per eredità, ad una certa Fausta, in quanto si menziona successivamente una domus Faustae nel territorio lateranense. Si è voluto identificare la Fausta in questione con la seconda moglie dell’imperatore Flavio Valerio Costantino (280-337), al cui nome è legato il ricordo della fondazione della Basilica.

Sono all'origine di un vero conflitto fra gli studiosi i resti monumentali scoperti su via dell'Amba Aradam tra 1962 e 1965, in occasione della costruzione di un edificio per l'I.N.P.S. Dagli scavi sono emerse due residenze, disposte su terrazze naturali, costruite separatamente in età giulio-claudia (27 a.C. - 68 d.C.) e unite in un unico edificio residenziale forse tra fine III - inizi IV secolo. Alcuni dei vani presentano decorazioni ad affresco, di varie epoche; in particolare è importante la megalografia (ciclo di affreschi raffigurante personaggi celebri a grandi dimensioni) sulle pareti di un corridoio lungo 27 metri, datata agli inizi del IV secolo.

S.M. Scrinari, che ha diretto lo scavo, ha interpretato i resti come le abitazioni dei protagonisti della congiura antineroniana del 65, Calpurnio Pisone e Plauzio Laterano: a sud la domus dei Pisoni, a nord la domus dei Laterani (Aedes Lateranorum), entrambe confiscate da Nerone. Ritiene, inoltre, che quest'ultima sia divenuta proprietà di Fausta, la moglie di Costantino e che sia quindi quella domus Faustae in Laterano nella quale si svolse il concilio del 313 e che Costantino avrebbe donato al papa per farne la sua sede: il primo nucleo del palazzo papale.

Queste interpretazioni sono state contestate da molti studiosi e ancora oggi la questione è aperta (M. Sapelli in Domus romane, 2005), tanto più che c'è chi ha identificato il luogo delle egregiae aedes dei Laterani più a nord-est, nell'area archeologica sotto la basilica di San Giovanni in Laterano.

La teoria più in voga, che ritiene che i due nuclei più antichi fossero la casa di Pisone e quella dei Laterani, espropriate durante il regno di Nerone e inglobate nel IV secolo nel palazzo imperiale di Fausta, di cui farebbe parte il terzo nucleo, quello con il corridoio affrescato, sarebbe suffragata inoltre dall'interpretazione dei personaggi raffigurati sull'affresco del corridoio come membri della famiglia costantiniana.

In realtà, l’attribuzione degli edifici a residenza della moglie dell’imperatore Costantino, non risulta poi così scontata: in primo luogo, per quello che riguarda gli affreschi, le figure, come si diceva precedentemente, sono piuttosto danneggiate e mancanti delle teste, inoltre i loro attributi non permettono di decidere se si tratti di personaggi della famiglia imperiale ο di un'assemblea di divinità. Inoltre la loro datazione oscilla tra i primi anni del IV sec. e il secondo quarto dello stesso secolo.

Il problema nasce da un passo di Optatus Milevitanus che, narrando le vicende del sinodo indetto da papa Milziade nel 313 per giudicare la questione dello scisma donatista, ci informa che i partecipanti: “convenerunt in domum Faustae in Luterano”.

Basandosi su queste parole molti studiosi avrebbero “deciso” che questa era l’abitazione dell'imperatrice Flavia Maxima Fausta, moglie di Costantino, che l'imperatore avrebbe donato in tutto ο in parte al papa, in occasione del sinodo e comunque in connessione con l'erezione della basilica e del battistero.

Una decina d'anni fa un articolo di Nash, criticando tale teoria, fa presente che nulla attesti che questa Fausta, citata da Optatus, sia proprio l’imperatrice, ma che anzi è assai difficile che la moglie di Costantino abbia mai posseduto un palazzo a Roma in quanto sembra non sia mai tornata in questa città dopo la sua nascita. Inoltre anche il Liber Pontificalis che elenca minuziosamente tutti i doni e le proprietà assegnati da Costantino alla basilica e al battistero, non cita quella che avrebbe dovuto costituire proprio la donazione più prestigiosa, ossia quella del palazzo imperiale. Il Nash anzi osserva che la leggenda del palazzo lateranense di Costantino e della sua donazione al pontefice non comparirebbe prima del Constitutum Constantini, il famoso falso del VIII sec.

In opposizione a questa teoria e a sostegno della ricostruzione tradizionale, è apparso recentemente il contributo della studiosa Guarducci, che fa notare che la futura imperatrice visse i primi cinque anni della sua fanciullezza a Roma e che quindi la casa che l'aveva ospitata da bambina potrebbe essere rimasta di sua proprietà anche in sua assenza e aver preso il suo nome e inoltre analizza una serie di argomenti storici per mostrare l'opportunità politica che il sinodo si svolgesse in un campo sottoposto sì all'imperatore, ma in maniera in qualche modo indiretta come sarebbe stato nel caso dell'abitazione della moglie.

In conclusione, l’unica cosa certa è che ci troviamo di fronte a parte di una casa tardo antica di alto livello, con una decorazione decisamente lussuosa per cui è anche proponibile - ma finora non è dimostrato con certezza - l'appartenenza alla famiglia imperiale.

L'ascesa di Costantino al potere imperiale e l'erezione della Basilica sotto il pontificato di Papa Melchiade

Cresciuto alla corte di Diocleziano, Costantino fu chiamato in Britannia dal padre, l’imperatore Costanzo Cloro e alla morte di questi fu acclamato "augusto" dall’esercito (306), fatto che rompendo le regole del sistema tetrarchico, scatenò una violenta lotta in cui sei  pretendenti (Massimiano, Massenzio, Licinio, Galerio, Massimino e Costantino) si contesero il titolo imperiale. Eliminato Massimiano (310), morto Galerio (311), Costantino il 28 ottobre 312 sconfisse Massenzio a Saxa Rubra sulla Via Flaminia (la Battaglia di Ponte Milvio), aiutato da quel simbolo divino che gli era apparso la notte prima della vittoria in sogno: un angelo con una croce e una scritta "IN HOC SIGNO VINCES", che prontamente Costantino fa dipingere sugli scudi dei propri soldati.

pretendenti (Massimiano, Massenzio, Licinio, Galerio, Massimino e Costantino) si contesero il titolo imperiale. Eliminato Massimiano (310), morto Galerio (311), Costantino il 28 ottobre 312 sconfisse Massenzio a Saxa Rubra sulla Via Flaminia (la Battaglia di Ponte Milvio), aiutato da quel simbolo divino che gli era apparso la notte prima della vittoria in sogno: un angelo con una croce e una scritta "IN HOC SIGNO VINCES", che prontamente Costantino fa dipingere sugli scudi dei propri soldati.

Sconfitto Massenzio, Costantino, andò a Milano e rinsalda l’alleanza con Licinio, il quale, morto Massimino, rimane padrone delle province orientali (successivamente Costantino si sbarazza anche di Licinio rimanendo così unico Imperatore). A Milano Costantino proclamò anche un editto (313) in cui riconosce al Cristianesimo libertà di culto.

Tornato a Roma, Costantino si preoccupò di offrire alla chiesa nascente un luogo adatto per svolgere pienamente il proprio ministero spirituale. Allora (IV sec) nella zona dei laterani vi erano la domus Faustae, che - nell'ipotesi in cui si trattasse della moglie dell'imperatore - la stessa Fausta aveva portato in dote a Costantino, e la Castra Nova Equites singularium. Costantino sciolse il corpo degli equites singulares, che avevano appoggiato Massenzio e donò a Papa Melchiade i terreni per costruirvi una domus ecclesia. La Basilica venne consacrata nel 324 ( o 318 ) da Papa Silvestro I, e dedicata al SS.mo Salvatore. Nel IX sec., Sergio III la dedicò anche a San Giovanni Battista, mentre nel XII sec. Lucio II aggiunse anche San Giovanni Evangelista. Dal IV secolo fino al termine del periodo avignonese (XIV sec.), in cui il papato si spostò ad Avignone, il Laterano fu l’unica sede del papato. Il Patriarchio, o dimora lateranense (l’antica sede Papale), annesso alla Basilica fu la residenza dei Papi per tutto il medioevo. Il Laterano, quindi, fu da questo periodo fino al XIV sec. la sede e il simbolo del papato e quindi, il cuore della vita della Chiesa. Vi furono ospitati anche cinque concili ecumenici.

(Per approfondimenti sulla “visione di Costantino” si rimanda ai seguenti siti:

https://www.sancostantinopozzomaggiore.it/prova/tra-storia-e-leggenda/

https://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/costantino-il-sogno-vero-che-cambio-occidentale.aspx)

LA PRIMITIVA BASILICA COSTANTINIANA

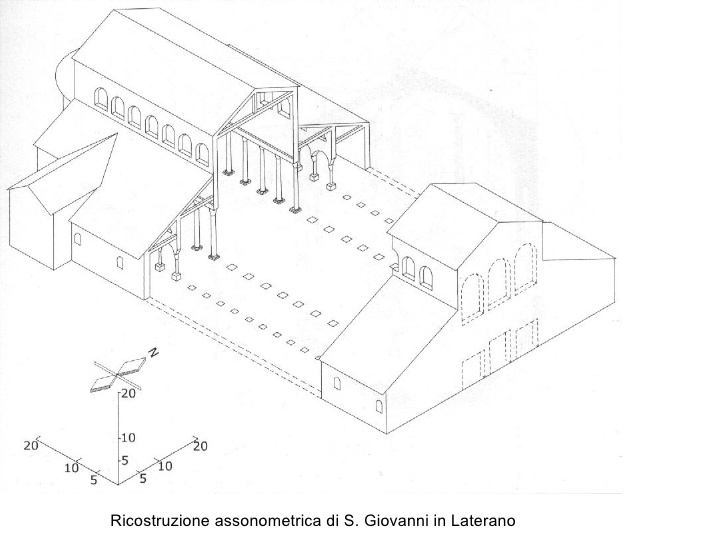

La Primitiva Basilica Costantiniana, era molto simile, in pianta, all’attuale, anch’essa di cinque navate, e i muri perimetrali coincidono più o meno con gli attuali.

Un’aula rettangolare divisa internamente in cinque navate mediante colonnati marmorei con capitello corinzio; 15 colonne con alta trabeazione su ciascun lato della navata maggiore e 21 colonne sostenenti arcate tra le navate laterali. In fondo alla navata centrale; a ovest, si apriva una grande abside. Nell’alto Medioevo la Cattedrale era un prezioso scrigno di opere d’arte. Già l’imperatore Costantino, dopo aver voluto la grande Basilica, la arricchì con un meraviglioso ciborio per l’altare maggiore.

Ma dopo i primi splendori del IV sec., seguirono vicende che segnarono nel bene e nel male per oltre un millennio, fino ai nostri giorni, la complessa storia dell’Arcibasilica lateranense.

“Furti” e ricostruzioni

Agli inizi del V sec. durante il sacco visigoto di Alarico del 410, la cattedrale venne spogliata del prezioso baldacchino Costantiniano, subito sostituito da Sisto III.

Nel 455 i vandali di Genserico depredarono la Chiesa di tutti i suoi tesori.

Papa Ilario (461-468) fece costruire tre oratori intorno al Battistero, quelli di San Giovanni Battista, di San Giovanni Evangelista e quello della Santa Croce, quest’ultimo demolito dai rifacimenti barocchi di Sisto V. L’oratorio di san Venanzio fu invece costruito nel VI sec. sotto il papato di Giovanni IV.

All’inizio del IX sec. Leone III ricostruì i soffitti della basilica e decorò le finestre dell’abside con vetrate policrome.

Nel X sec. venne costruito, su un lato del portico, un oratorio dedicato a San Tommaso, che anticamente veniva usato dai Papi per indossare i paramenti liturgici prima di entrare in chiesa.

Nel XII sec. venne restaurato il tetto della Basilica e adattato a due Cappelle (dedicate A santa Rufina e Seconda e a san Cipriano e Giustina) il portico del Battistero; nello stesso secolo avvenne il rifacimento dell’antica facciata della Basilica con la decorazione a mosaico e del portico d’ingresso, nonché la dotazione di porte di bronzo nel battistero e nelle Scala Santa, ora nelle cappelle dei due San Giovanni, interne al battistero.

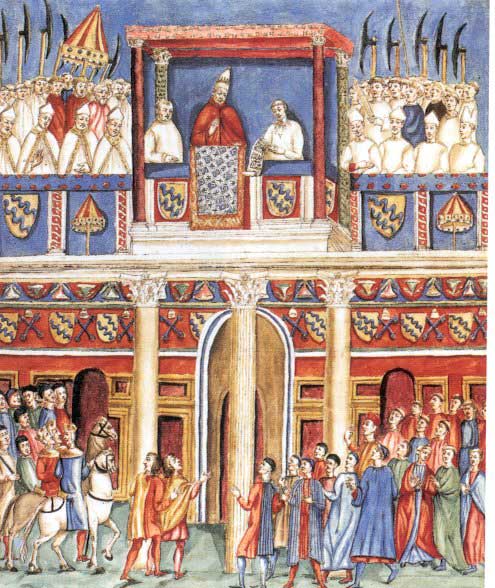

Alla fine del XIII sec. furono intrapresi grandi lavori sotto Bonifacio VIII per il Giubileo del 1300, con la nuova loggia delle benedizioni e con gli affreschi di Giotto (o giotteschi) e di Cimabue, oggi andati perduti.

Dal primo grande Giubileo all’abbandono del Laterano

Il Giubileo del 1300 fu il primo grande Giubileo della storia, indetto proprio a San Giovanni in Laterano.

Nel XIV sec. l’avvenimento principale, e determinante per la storia della Basilica lateranense, fu lo spostamento del potere papale da Roma ad Avignone, e quindi il completo abbandono del Laterano.

Nel 1378 con l’elezione di Gregorio XI, si ebbe la fine del periodo avignonese. Gregorio XI riportò il papato a Roma, ma con il Laterano in pessime condizioni, i papi preferiranno da adesso in poi il Vaticano.

LA “NUOVA” BASILICA LATERANENSE

Da questo periodo in poi, tutti i restauri saranno rivolti esclusivamente alla cura della Basilica e del Battistero, mentre il Patriarchio viene lentamente lasciato andare in rovina.

Nel XV sec., Papa Martino V, dal 1426 al 1431, provvide ad un rifacimento del pavimento e delle pitture delle pareti per opera di Gentile da Fabriano e del Pisanello. Dal 1431 al 1447, sotto Eugenio IV, furono rivestite di mattoni le colonne pericolanti della navata e voltati gli archi in luogo delle trabeazioni diritte.

Fu questa una svolta importante, sotto il profilo architettonico, che fissò l’assetto strutturale affrontato dal Borromini due secoli dopo per la sua totale riedificazione.

La demolizione del Patriarchio e la costruzione del Palazzo apostolico lateranense

Nel XVI sec., dopo il sacco di Roma, Paolo III propose di demolire il Patriarchio per ricavarne tegole e travi per il restauro della chiesa, soppresse il portico anulare del Battistero e ne modificò la cupola con l’odierno tamburo ottagonale, ricoperto con un tetto di piombo. Pio IV abbellì il Battistero e fece costruire il soffitto della Basilica, che Pio V continuò. Alla fine di questo secolo Sisto V fece demolire del tutto il Patriarchio per costruire il Palazzo apostolico lateranense (oggi sede del Vicariato di Roma), ad opera dell’architetto Domenico Fontana, e con esso il prospetto del transetto nord.

Per il Giubileo del 1600 Clemente VIII rinnovò il transetto e l’altare del SS.mo Sacramento su progetto di Giacomo della Porta.

L’intervento di Borromini e l'ultimo grande restauro

È del 1650 il totale riassetto della Basilica ad opera di Francesco Borromini che ricostruisce la navata centrale e quelle laterali. Tale intervento fu voluto da Papa Innocenzo X e terminato nel 1660 sotto il papato di Alessandro VII, che fece restaurare anche il mosaico dell’abside e trasferire, dalla Chiesa di Sant’Adriano al Foro Romano, i battenti di bronzo dell’antica Curia romana che oggi costituiscono il grande portone centrale della Basilica. Nel XVIII sec, proseguendo l’opera che privilegiava la compiutezza dell’immagine esterna, venne finalmente completata la facciata della Basilica con il nuovo prospetto di Alessandro Galilei (autore anche della Cappella Corsini all’interno della Basilica), ultimato qualche anno prima del Giubileo del 1750. nell’interno della Basilica vengono messe nei nicchioni Borrominiani le statue dei 12 Apostoli.

L’ultimo grande restauro si ebbe nel XIX sec., prima sotto Pio IX, che restaurò il tabernacolo e la confessione; poi, quello più vistoso, sotto Leone XIII che dal 1876 al 1886 incarica l’architetto Francesco Vespignani di abbattere l’abside e ricostruirlo più dietro.

Il restauro del pavimento e gli scavi che rintracciarono le fondazioni constantiniane

Nel XX sec. si ha, sotto Pio XI, il restauro del pavimento cosmatesco.

Enrico Josi dal restauro, e soprattutto dagli scavi che condusse negli anni 1934-1938, durante il pontificato di Pio XI, di cui lo stemma terragno, ha rintracciato le fondazioni costantiniane ed ha accertato che l'Arcibasilica è sorta sulle rovine dei Castra nova Severiana degli Equites singulares e della schola curatorum, che aveva la forma a T cioè con transetto a più partizioni, che sporgevano oltre i muri esterni delle navatelle, ampio come la navata centrale. Tra i reperti emergono resti di marmo giallo numidico -del quale l'edificio costantiniano era rivestito e che giustificano il titolo dato da san Gregorio Magno (590-604) di basilica aurea-, un capitello con il simbolo eucaristico del cesto pieno di pane e di grappoli d'uva, un frammento d'iscrizione di Sergio III.

Ai piedi del pilastro di S. Taddeo, tra il materiale di scarico, fu rinvenuto un blocco di metri 1,10 per 0,80, che costituiva un'imposta di archi formata da un grosso dado piramidale con incavo per l'innesto del perno per fissare il capitello e con ancora parte della muratura d'inizio dei due archi. Un altro dado spoglio di muratura fu trovato nei pressi. Le colonne della navata centrale, secondo le indicazioni del Panvinio e dell'Ugonio, erano trenta di marmo numidico e, al tempo del Rasponi, quelle visibili da sette si erano ridotte a quattro. Il Cassirer ha pubblicato un disegno del Borromini nel quale si vede la fine della parete destra della navata centrale e, in luogo delle colonne, pilastri in muratura sorretti da archi. Al tempo del Panvinio e dell'Ugonio le colonne di marmo numidico della navata centrale erano trenta -quindici per lato- e l'intercolunnio, secondo gli scavi di Enrico Josi, era di metri quattro.

Dopo queste indagini si è ritenuto di aver raggiunto una qualche conferma dell'esistenza del deambulatorio o porticus intorno all'abside antica da attribuirsi a Nicolò IV (1288-1292). L'attribuzione invece a san Leone Magno (440-461) non sembra del tutto errata se Giovanni Diacono riferisce che l'altare dedicato ai martiri Crisante e Daria esisteva in questo porticato.

Gli scavi del 1876 avevano già dimostrato che tutti i muri di fondazione erano di identico tipo di muratura a blocchi irregolari formanti una specie di opus coementicium dello stesso spessore comune di m 1,70; soltanto il muro dell'abside costantiniana era rivestito di mattoni cioè era in opus testaceum.

FONTI

Sito dell'Arcibasilica papale di San Giovanni in Laterano

Basilica di San Giovanni in Laterano, Enciclopedia cattolica telematica Cathopedia

Giulia Grassi, L'area del Laterano nell'antichità, www.scudit.net

Andrea Lonardo, La Basilica di San Giovanni in Laterano, https://www.gliscritti.it/approf/luogiub/lugcap3.htm#_Toc514781587

Alessio Lo Conte, Domus Faustae, www.romasotterranea.it