Nutrire il pianeta

è prendersi cura

di tutti

La responsabilità dell'uomo

verso il dono di Dio

Enzo Bianchi

Nel libro della Genesi, al momento di creare l’umano Dio dice: "Facciamo l’umano a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra” (Gen 1,26). Poi, dopo la famosa affermazione: “E Dio creò l’umano a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò” (Gen 1,27), si torna a ribadire: “Dio li benedisse e Dio disse loro: ‘Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che si muove sulla terra’” (Gen 1,28).

Ma di quale dominio si tratta? Subito dopo, infatti, sta scritto: “Dio disse: ‘Ecco, io vi do ogni erba che produce seme su tutta la terra e ogni albero il cui frutto produce seme: saranno il vostro cibo’” (Gen 1,29). Parallelamente, agli animali della terra e del cielo Dio “dà come cibo ogni erba verde” (cf. Gen 1,30), la verdura. L’uomo dunque sarà solo pastore, non predatore. Vegetariano, rispetterà gli animali, sui quali dovrà sì dominare, ma con dolcezza, senza essere mai per loro una minaccia, né dare loro la morte.

È la catastrofe del diluvio (cf. Gen 6,5-8,14) che segna un cambio di comportamento. Proprio perché gli esseri umani si sono mostrati violenti come Caino, che si era spinto fino all’uccisione del fratello, allora Dio, tenendo conto di tale violenza, consente a che l’uomo si nutra anche di animali, nella speranza che almeno cessi la violenza dell’uomo sull’uomo.

Dio afferma: “Quanto si muove sulla terra e tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Ogni essere che si muove e ha vita vi servirà di cibo” (Gen 9,2-3). Ma significativamente pone un preciso limite: “Soltanto, non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue” (Gen 9,4). È un chiaro segno della necessità di rispettare la vita: bere il sangue dell’animale è incorporare in sé la sua vita, e ciò non è possibile, è oltre il limite!

Queste regole non sono meramente alimentari, ma vogliono indicare un comportamento etico dell’uomo verso i suoi simili, un cammino di pace e di convivialità, come il testo precisa con grande sapienza: “Del vostro sangue, ossia della vostra vita, io domanderò conto; ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell’uomo all’uomo, a ognuno di suo fratello” (Gen 9,5).

Dio fa dunque questo dono di creature buone e salutari, un dono che certo chiede all’uomo responsabilità, consapevolezza di ciò che mangia, rispetto per il cibo e condivisione, perché tutte le creature sono destinate a tutta l’umanità, non ad alcuni privilegiati o “rapinatori”. Tutti gli alimenti sono “salutari, portatori di salute e di salvezza” (cf. Sap 1,14), tutte le creature sono giudicate da Dio molto belle e buone (cf. Gen 1,31), tutte addirittura hanno una voce (“nihil sine voce est”: 1Cor 14,10), cioè compongono un’orchestra che canta e suona una musica che oggi non sappiamo ascoltare, ma che ascolteremo in un giorno al di là dei giorni.

In virtù di tutto questo, un epigono dell’Apostolo Paolo rimprovera così i cristiani rigoristi, ascetici: “Perché … lasciarvi imporre precetti quali: ‘Non prendere, non gustare, non toccare’? Sono tutte cose destinate a scomparire con l’uso, prescrizioni e insegnamenti di uomini, che hanno una parvenza di sapienza con la loro falsa religiosità e umiltà e mortificazione del corpo” (Col 2,20-23).

Allora potremmo dire che l’intenzione di Dio, il Donatore di ogni cosa bella e buona, non è stata compresa fino in fondo dagli umani: ben presto infatti hanno introdotto sul cibo le categorie del puro e dell’impuro, hanno giudicato alcuni cibi salutari e altri maledetti, finendo per innalzare muri di separazione che impedivano il pasto come azione comune, come gesto di accoglienza e di partecipazione condivisa.

Così il bisogno di identità e di differenza dagli altri, all’origine motivato da un desiderio di appartenenza al Signore in risposta a un suo comandamento - “Sarete separati per me, poiché io, il Signore, sono separato e vi ho separato dagli altri popoli, perché siate miei” (Lv 20,26) – in epoca post-esilica divenne una vera e propria ossessione, quando la lettura della Torah, della Legge, finì per essere interpretata come principio di separazione all’interno dello stesso Israele (cf. Ne 13,3).

L’impurità fu intesa anche a livello genealogico, al punto che non solo gli alimenti ma anche le persone furono giudicate pure (i giudei) e impure (i gojim, i samaritani…). Così l’identità dei credenti era cercata in norme sui cibi e, di conseguenza, nell’esclusione dalla propria tavola di chi non seguiva tali norme: i pagani, i peccatori pubblici, gli uomini e le donne ritenuti indegni di stare a tavola con quanti si consideravano gli unici degni di esseri definiti figli di Dio, orgogliosamente distinti da quelli che erano pubblicamente impuri, a causa della loro non osservanza della Legge.

Il pasto divenne progressivamente sempre di più un luogo di esclusione, di separazione. I rabbini precisavano con crescente minuzia le prescrizioni riguardo ai pasti; i farisei, volendosi interpreti della Legge e amando la Legge più del Legislatore, erano attentissimi alle regole dietetiche e alle frequentazioni conviviali; i letteralisti, gli osservanti ascetici con il loro rigorismo e la loro predicazione intransigente mettevano in guardia i credenti da ogni mescolanza con i costumi dei gojim.

È in questa situazione culturale e religiosa che si colloca e potremmo dire “irrompe” il rabbi di Galilea, l’ebreo Gesù di Nazaret, il quale mostra ben presto un comportamento “altro” rispetto a quelli degli uomini religiosi e delle autorità giudaiche. Proprio nel suo stare a tavola, andare a tavola, accettare l’invito a tavola opera una rottura, uno strappo con l’etica religiosa dominante.

Gesù giudica la separazione tra puro e impuro come una barriera che deve cadere, in vista della comunione umana, e per questo – anche correggendo la Legge, ma nell’ottica di cogliere l’intenzione più profonda e originaria del Legislatore, di Dio, cioè l’amore per l’uomo – abbatte le frontiere con l’altro, con lo straniero, con l’impuro, con il peccatore.

Occorre tenere presente che quello del cibo e della commensalità era un tema bruciante per gli ebrei del tempo di Gesù, e conosciamo dagli Atti degli apostoli le resistenze opposte persino da Pietro e dagli altri Undici alle aperture di Paolo su tale argomento. La condivisione della tavola con cristiani di origine pagana, non giudei, faceva problema a Pietro, che peraltro aveva beneficiato di una visione e di una voce dal cielo che gli aveva detto di recarsi senza temere in casa di Cornelio, un centurione romano convertito alla fede, e di mangiare alla sua tavola (cf. At 10).

Sì, Gesù ha avuto un comportamento in base al quale l’evangelista Marco potrà scrivere: “Dichiarava puri tutti gli alimenti” (Mc 7,19). Egli, infatti, sapeva bene che nulla di ciò che entra nell’uomo lo rende impuro, ma lo rende impuro ciò che di malvagio esce dal suo cuore (cf. Mc 7,18-23)…

Ne consegue che parlare di cibo nel Nuovo Testamento e in particolare nei Vangeli significa parlare non tanto di alimenti quanto piuttosto dello stile di Gesù nello stare a tavola, del suo modo di porsi nei confronti del pasto condiviso, sia che altri lo avessero invitato sia che fosse lui stesso a invitare i commensali, fino al segno grande posto nell’ultima cena e poi ancora al pasto preparato per i discepoli sulla riva del lago di Tiberiade dopo la risurrezione.

Ora, tra i diversi testi religiosi dell’antichità, nessuno come la Bibbia parla tanto di cibi e bevande, e nessuno come i quattro vangeli parla tanto di pasti e di banchetti. Gesù è stato totalmente uomo come noi, dunque ha praticato la tavola come ogni essere umano, ma vanno riconosciute una frequenza del suo stare a tavola e un’insistenza su questo tratto della sua persona che vogliono essere portatrici di un messaggio, ben più che semplici attestazioni.

Egli, infatti, amava la tavola quale luogo di incontro con gli altri, parlava sovente di tavola e di banchetto per profetizzare la condizione di comunione con Dio e con sé nel Regno, e volle la tavola come luogo che radunasse i suoi discepoli per vivere la sua memoria dopo la sua morte-resurrezione.

I vangeli ci raccontano una quindicina di pasti di Gesù – un bel numero per quattro libretti di poche pagine... – e ogni pasto ha una particolarità, è un incontro non ripetibile e un’occasione di annuncio, da parte di Gesù, del regno di Dio veniente. Da essi emergono alcuni tratti decisivi per capire in profondità l’annuncio della buona notizia del regno di Dio e lo stile con cui questo “evangelo” va proclamato.

Gesù desiderava mettersi a tavola e pranzare con le persone con cui entrava in relazione, e proprio per questo si lasciava volentieri invitare da amici e anche da nemici. La presenza di Gesù conferiva alla banalità di ogni pasto un significato più intenso: il pasto diventava un momento forte nella vita, l’accoglienza di una presenza straordinaria. A tavola egli conversava con facilità, stringeva amicizia, accettava le discussioni che vi potevano sorgere (cf. Lc 22,24).

Stare a tavola per Gesù era un segno, una parabola vissuta del significato della sua stessa missione: portare la presenza di Dio nel mondo, avvicinare il regno di Dio ai peccatori, a chi dal Regno si sentiva escluso e lontano. D’altra parte, non si dimentichi che Gesù ha osservato dei tempi di digiuno (cf. Mt 4,2; Lc 4,2), una pratica che non disprezzava; ha inoltre previsto che i discepoli l’avrebbero praticato quando lo Sposo sarebbe stato loro tolto (cf. Mc 2,20 e par.).

Egli però non ha mai imposto esercizi ascetici né vantato penitenze, macerazioni, mortificazioni o sofferenze del corpo. Ha sempre vissuto e insegnato ai suoi compagni una gioiosa libertà. E quando era invitato a pranzo, Gesù restava vigilante, attento, in primis alle persone; cercava di vedere e di non lasciarsi sfuggire qualcosa che potesse esser più urgente della partecipazione a un banchetto.

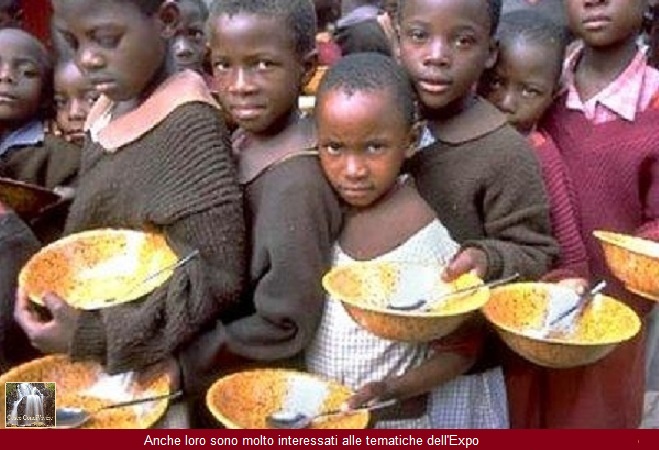

Sì, con Gesù il cibo riscopre la sua dimensione originaria di “cosa buona” per l’uomo e il pasto la sua verità di luogo per eccellenza della condivisione e dell’accoglienza dell’altro. Non dimentichiamo allora che “nutrire il pianeta” significa innanzitutto prendersi cura degli altri, di tutti gli altri, a cominciare dai più poveri.