San Pietro

Un viaggio artistico-spirituale

attraverso la Basilica

A cura di Maria Rattà

LA COSTRUZIONE DELLA BASILICA

Costantino – dopo la battaglia vinta contro Massenzio a Saxa Rubra, prima di Ponte Milvio – promulgò l’editto di Milano, con cui venne data libertà di culto ai cristiani, ed intraprese una serie di opere destinate a celebrare la fede cristiana. Spinto forse, anche dalla madre Elena e dal pontefice Silvestro, Costantino decise di “monumentalizzare” ancor più l’edicola e di erigere, su di essa, una basilica.

Il monumento costantiniano della “Memoria” venne ottenuto racchiudendo l’edicola del II secolo ed il “muro g” tra lastre di marmi preziosi, e lasciandone aperto un solo lato, perché la nicchia con le due colonnine rimanesse visibile. Davanti vennero erette due file di colonne tortili, collegate da una cancellata per chiudere lo spazio antistante al monumento.

Sopra questa “Memoria” Costantino intraprese la costruzione della basilica: si tratta di un fatto estremamente importante perché offre un’ulteriore conferma della tradizione, ormai consolidata, che proprio lì fosse situato il sepolcro di Pietro.

LA TOMBA DI PIETRO, FULCRO DELLA BASILICA

La costruzione della basilica si impattò da subito in grandissimi ostacoli di varia natura, e la precisa volontà di superarli non può essere spiegata altro che con il motivo di voler fare della tomba il fulcro della basilica.

Anzitutto il colle Vaticano presentava una pendenza tale che, per creare la spianata su cui erigere la basilica, fu necessario effettuare un ingente sbancamento da un lato, ed un altrettanto ingente interramento dall'altro. A questo si aggiunga che la parte da interrare includeva la necropoli, all'epoca di Costantino ancor in uso: rendere inaccessibile un’area, frequentata dai congiunti di coloro lì sepolti, era un atto al limite del sacrilegio. È da pensare che Costantino abbia dovuto attingere, per questo scopo, a tutti i poteri che gli derivavano dall'essere la massima autorità.

Il progetto della basilica è anomalo perché l’orientamento della stessa è ad occidente, anziché verso oriente, al fine di conservare l'indicazione dettata dalla “Memoria di san Pietro”, e mantenere l’edicola, che segna la tomba dell’apostolo, come il punto verso cui si fissa subito lo sguardo di chi entra.

L’edificio basilicale esisteva già, presso i Romani, con funzioni di luogo d’incontro. Gli architetti di Costantino con poche modifiche integrarono questa tipologia con le particolarità richieste dal culto: in questo modo l’attenzione di chi entra viene subito portata verso l’abside e quanto essa racchiude.

La basilica vaticana rappresenta un’altra tappa innovativa, in quanto luogo di culto, ma anche di memoria del martirio di Pietro. Perciò l’abside, sotto il cui arco si trova il monumento celebrativo, non può essere immediatamente a contatto con il corpo della chiesa, ma va staccato, isolato per creare un’area di transito che facciamo ulteriormente trovare il raccoglimento necessario per rivolgere lo sguardo alle reliquie. Nasce il transetto, che diventa da allora elemento caratteristico dell’architettura delle chiese.

Un ulteriore cambiamento si ebbe con Papa Gregorio Magno (590-604), che fece innalzare un altare sulla “Memoria”, perché proprio sulla tomba di Pietro potesse essere celebrata l’Eucaristia. Nel Medioevo, Callisto II (1119-1124) sovrappose all'altare di Gregorio Magno un nuovo altare che lo includeva. Infine nel 1594, durante i lunghi lavori che portarono alla scomparsa della basilica costantiniana ed alla costruzione di quella attuale, Clemente VIII innalzò l’altare attuale, esattamente dove erano situati gli altari precedenti. Questa successione di costruzioni trova il suo culmine nel baldacchino bronzeo, ideato dal Bernini nel 1626, che riprende fra l’altro, nel motivo delle colonne tortili, la decorazione del monumento di Costantino.

L’altare attuale è esattamente sulla verticale su cui si trova, più in basso, la tomba di Pietro.

LE TAPPE NELLA COSTRUZIONE DELLA BASILICA

Il primo secolo d.C.

La preparazione dell’area dove la basilica fu costruita, fu iniziata originalmente nel 319 d.C., la basilica fu terminata parzialmente nel 324-329 e fu consacrata nel 326 dal Papa Silvestro e si pensa che l’intero progetto fu completato nel 349 d.C.

Per avere un’idea di come questa basilica apparve in quel periodo, il luogo migliore da visitare è la chiesa di San Paolo Fuori le Mura. Vi sono alcune differenze fra queste due costruzioni, ma è possibile capire quanto fosse grande una chiesa con cinque navate e come potesse funzionare ecumenicamente.

L’originalità della Basilica di San Pietro non risiede nel fatto che essa divenne la basilica del Papato, (quello che sarà il suo futuro destino), e neppure perché fu la Cattedrale di Roma: anche al giorno d’oggi, infatti, questa destinazione è mantenuta da San Giovanni in Laterano, nonostante che la sua scala di grandezza non sia paragonabile a quella della nuova Basilica di San Pietro, che rimpiazzò la chiesa originale del quattordicesimo secolo. L’originalità della vecchia Basilica di San Pietro sta nel fatto che essa era essenzialmente un cimitero coperto, il luogo dove furono sepolti tutti i martiri cristiani.

L’immensa struttura, con ben cinque navate, fu altrettanto funzionale quanto la Basilica del Laterano. Nell’immenso transetto di San Pietro, i pellegrini potevano radunarsi per venerare i grandi Apostoli, le cui reliquie giacevano sotto un baldacchino sistemato sopra quattro colonne attorcigliate di bronzo, davanti all'abside. Di fronte alla basilica vi era un atrio, con una fontana a forma di un cono di pino. La facciata aveva ricche decorazioni in mosaico, mostrando il simbolo di Cristo con gli Apostoli. La navata era lunga 91 metri e terminava in un arco trionfale, con mosaici che mostravano Costantino che donava la basilica. Al di là l’abside aveva un mosaico in cui erano raffigurati il Cristo con Pietro e Paolo e sulle pareti della navata vi erano affreschi che mostravano scene dalla Bibbia e ritratti dei Papi.

Nel 330 d.C. Costantino volle spostarsi a Bisanzio e chiamò la vecchia città Costantinopoli (al giorno d’oggi Istanbul), per farne la capitale dell’Impero Romano. A Roma, così, si creò un vuoto politico che fu immediatamente preso dal vescovo, che oltre svolgere funzioni religiose cominciò ad esercitare anche delle funzioni politiche, diventando in questo modo la persona più potente della città .

Nel 380 d.C. l’Imperatore Teodosio emanò un editto che faceva del cristianesimo la religione ufficiale dell’Impero Romano e nel 381 d.C. il Concilio di Costantinopoli riconobbe il primato della sede romana, e stabilì che il patriarca di Costantinopoli aveva il primato d’onore secondo a quello del vescovo di Roma. La seconda basilica di San Pietro, costruita durante l’impero di Costantino fu così popolare che Costantino costruì altre basiliche, con la stessa planimetria, nella Terra Santa: la Chiesa della Natività in Betlemme, nel 333 d.C., la più semplice delle due, e la Chiesa del Sacro Sepolcro in Gerusalemme,nel 335, molto più elaborata di quella precedente.

Sotto Papa San Leone il Grande (440-461 d.C.) la facciata e la navata furono decorate con mosaici ed affreschi. Il santuario fu modificato dal Papa San Gregorio il Grande (590-604 d.C.). Sollevando il santuario di circa un metro o un metro e mezzo, egli rese possibile la costruzione di una cripta circolare. Questa trasformazione rese più facile ai pellegrini l’adorazione degli Apostoli, poiché essi potevano in quel momento avvicinarsi da una parte delle scale e allontanarsi dall'altra. Inoltre, l’altare maggiore fu posto esattamente sopra la tomba di San Pietro.

Papa Leone IV (847-855 d.C.) fece costruire delle pareti intorno all'area della basilica, per proteggerla dalle incursioni dei Saraceni. Per questo fatto l'area fu chiamata “la Città Leonina”.

Dal rinascimento al Barocco

Raffaello, Fra Giacomo da Verona e Antonio Sangallo

Papa Nicola V (1447-1455) decise di iniziare una sostanziale e completa ristrutturazione dopo un tremendo incendio, che sembra che non sia stato casuale, che distrusse una buona parte della basilica. Egli chiese a Bernardo Rossellino di progettare una nuova chiesa. Il lavoro iniziò nel 1452, ma alla morte di Nicola V i lavori furono sospesi per quasi cinquant'anni, con alcune eccezioni durante il pontificato di Paolo II. A quel punto i lavori non erano andati oltre la demolizione della vecchia basilica.

Papa Nicola V (1447-1455) decise di iniziare una sostanziale e completa ristrutturazione dopo un tremendo incendio, che sembra che non sia stato casuale, che distrusse una buona parte della basilica. Egli chiese a Bernardo Rossellino di progettare una nuova chiesa. Il lavoro iniziò nel 1452, ma alla morte di Nicola V i lavori furono sospesi per quasi cinquant'anni, con alcune eccezioni durante il pontificato di Paolo II. A quel punto i lavori non erano andati oltre la demolizione della vecchia basilica.

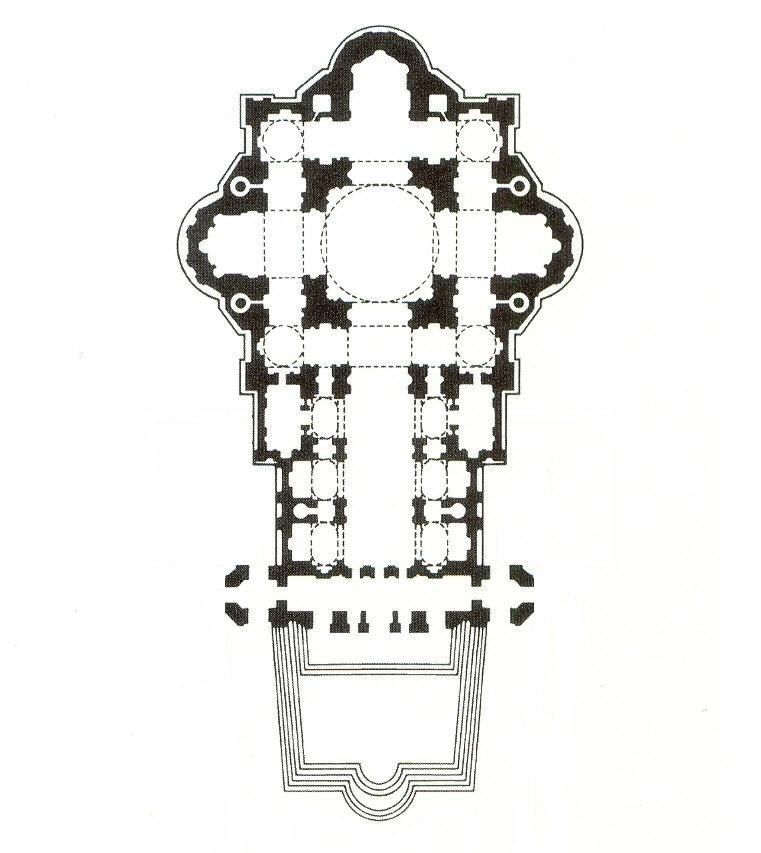

Fu Papa Giulio II (1503-1513) nel 1506 a riprendere i lavori sospesi per tanto lungo tempo e a re-iniziare i lavori della nuova basilica che durarono fino al 1612, sotto il papato di Paolo V. Questo progetto, inizialmente, prevedeva una ricostruzione, poiché nello stesso sito sorgeva ancora la vecchia basilica fatta costruire dall'Imperatore Costantino. Il lavoro di progettazione fu assegnato a Donato Bramante, il quale demolì completamente la vecchia basilica. Egli disegnò la basilica con una pianta centrale, a croce greca, con una grande cupola.

Alla sua morte, nel 1511, furono nominati in successione tre architetti per continuare la progettazione dell’opera: Raffaello, Fra Giacomo da Verona e Antonio Sangallo. Poiché i tre progettisti conclusero che c’era assolutamente bisogno di ulteriore spazio per la basilica, fu progettata una navata più lunga, creando una croce Latina invece della croce Greca originariamente disegnata dal Bramante. Poiché l’ultimo dei tre architetti, Sangallo, morì nel 1546, il compito di finire la basilica fu assegnato a Michelangelo.

Michelangelo

Egli tentò di ritornare alla pianta con la croce greca del Bramante, ma la sua pianta, originariamente centralizzata, fu soggetta a moltissime critiche dovute al fatto che la chiesa non sembrava funzionale e poiché il progetto della nuova Basilica veniva considerato inappropriato per celebrare le Messe o qualunque altra funzione religiosa, non essendo stato progettato secondo le regole e i principi ecclesiastici, fu scartato.

Infatti Michelangelo non aveva incorporato tutti i secondari spazi necessari, quali cappelle, sacrestie, vestibolo, e soprattutto la loggia per le benedizioni. Ad ogni modo è principalmente nell’area dell’abside che si può notare il suo lavoro. Egli, inoltre, progettò la cupola, ma morì prima che il suo lavoro fosse finito. Il progetto originario della cupola intendeva proporre una decorazione con mosaici per il Giubileo del 1600, ma non poté essere finito in tempo e i piani furono cambiati: i mosaici furono disegnati dal Cavaliere d’ Arpino. Antonio da Sangallo il giovane, quando nel 1539 assunse la direzione dei lavori, ereditò dal disegno originale del Bramante le quattro grandi colonne circolari sotto la cupola e l’enorme volta che unisce insieme le quattro colonne, insieme con tutte le modifiche apportate al progetto del Bramante da venticinque anni di successivi capi maestri. Il progetto del Sangallo per la chiesa, conservato in un modello di legno, era un ambizioso progetto manieristico dello schema originale, e prima della sua morte nel 1546 soltanto alcune porzioni del progetto erano state completate. Quando Michelangelo nello stesso anno assunse la responsabilità di proseguire il progetto, fece demolire quelle parti appena costruite. Egli rimosse il portico con i campanili e curvò i corridori dell’abside; fece demolire i muri paralleli all'ingresso e eliminò le croci progettate ad angolo dove l’abside ed il quadrato si incontrano. Intorno alle quattro colonne interne, Michelangelo creò una struttura semplice a forma di croce greca, come aveva precedentemente preparato il Bramante, ma semplificò i progetti dei suoi predecessori.

La struttura centrale fu creata nella forma di un quadrato, aperto da una parte per creare un portico di sei colonne sopportando un frontone triangolare.

Michelangelo, prima di preparare il progetto per la cupola, studiò in dettaglio la cupola del Brunelleschi in Santa Maria Maggiore in Firenze, dalla quale concepì l’idea per la cupola di San Pietro, che fu collocata sopra la struttura precedentemente costruita da altri. Fedele al suo concetto tradizionale, Michelangelo creò un insieme di forze contraddittorie unite insieme dall'unità simbolica dell’altezza della cupola.

Per l’esterno, progettò una facciata a colonnate come un tempio, a quattro simili facciate, una soluzione molto più dinamica e focale rispetto al concetto sereno e piuttosto blando della facciata del Bramante. Le restanti tre parti della chiesa furono integrate in un singolo disegno di forme articolate da pilastri colossali, collegando i due piani sottostanti con un attico piuttosto stretto, muovendosi dolcemente intorno alle mura esterne della basilica.

Lo scopo principale dei pilastri circolari era quello di sopportare l’enorme cupola; da lì l’ordine esterno divenne una serie di doppie colonne nel tamburo e poi delle costole sollevandosi maestosamente per sostenere la lanterna. Quando le varie parti della cupola si innalzarono dalla base verso il pinnacolo, esse collegarono insieme tutte le parti dell’enorme cupolone in tutti i vari piani.

Vignola, Giacomo della Porta, Carlo Maderno

Al Vignola prima e Giacomo della Porta successivamente furono assegnati il compito di far proseguire la costruzione della cupola dopo la morte di Michelangelo, costruzione che terminò fra il 1588 e il 1591, e segnò l’apice dell’architettura del Rinascimento. La cupola di Michelangelo rappresentò una convergenza verso il Barocco e congiunse l’intera costruzione con la Basilica sottostante ricoperta di marmi.

Con la morte di Giacomo della Porta, nel 1602, Carlo Maderno assunse la direzione della “Fabrica Sancti Petri”, della quale solo recentemente il Vaticano ha aperto gli archivi agli studiosi. Nel 1603 Papa Clemente VIII affidò la decorazione a mosaico della cupola di Michelangelo al Cavalier d’Arpino, il quale fece scrivere. nella parte interna della cupola le parole dette da Cristo a Pietro:

“TU ES PETRUS ET SUPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM ET TIBI DABO CLAVES REGNI CAELORUM”.

La demolizione della vecchia navata e la progettazione della facciata

Nel 1606, la navata della chiesa di San Pietro, costruita da Costantino nel 330, fu finalmente demolita e nel 1607 il Maderno incominciò la costruzione di una lunga navata con una facciata maestosa dove originariamente stava la vecchia navata. Questo progetto costituì una cruciale inversione o una maggiore modifica del progetto di Michelangelo e del Bramante della pianta della basilica con la croce greca, nella quale le quattro braccia avevano la stessa lunghezza.

Da notare che fino a quel momento, la Basilica di San Pietro era sotto costruzione esattamente da un secolo. Infatti nel 1506, Papa Giulio II e il Bramante avevano iniziato il progetto che avrebbe simbolizzato la nuova Roma: cento anni dopo questa monumentale struttura architettonica era sopravvissuta a tutte le campagne architettoniche alle quali fu soggetta e mostrò un’unità sorprendente e meravigliosa, per quanto fosse ancora incompleta. Michelangelo, durante la metà del sedicesimo secolo, aveva dato alla chiesa una nuova coesione, demolendo la complicata e decentralizzata aggiunta del suo predecessore, Antonio da Sangallo. Alla fine del 1580 e all'inizio del 1590, l’enorme cupola e le due cupole minori di San Pietro furono completate da Giacomo della Porta in un modo tale che traduceva il linguaggio di Michelangelo in un idioma Barocco già iniziato da lui col vigore della sua architettura, pittura e scultura. All'inizio del diciassettesimo secolo, quando il conflitto del Rinascimento intorno alle forme architettoniche e alle funzioni liturgiche, intorno a piante longitudinali e centralizzate fu risolto, fu lasciato al Maderno, come capo architetto di San Pietro, il compito di allungare il braccio orientale della Basilica, e di progettare una facciata che includesse un balcone per le benedizioni papali.

Rispettando la facciata che Michelangelo aveva originariamente progettato, il Maderno cominciò con un portico colonnare frontale al centro, che rappresentava il tanto stimato fronte dei templi degli architetti rinascimentali, e susseguentemente costruì dalle estremità della facciata verso il centro elementi geometrici in ordine di grandezza crescente, aumentando il volume ed il ritmo dei giganteschi membri con ogni passo, in un modo nuovo da quello che aveva progettato per Santa Susanna. E un campanile fu proposto a ciascuna delle due estremità della facciata.

Poiché la maggior parte della cupola maggiore di San Pietro era nascosta dalla facciata, un problema insolubile dovuto alla lunghezza della navata, il Maderno estese ulteriormente la già immensa facciata della basilica con un altro vano ad entrambe le parti per poter sopportare i due campanili e fece apparire questa massa meno grossa e meno densa tagliando delle aperture ad arco nella parte bassa delle nuove aggiunte. Questa proposta non sopravvisse, per quanto, in seguito, sotto la direzione del Bernini, fu riportata alla luce. Ma le sottostrutture laterali rimasero come progettate.

Il lavoro del Maderno sulla navata e sulla facciata di San Pietro fu continuato dal 1607 al 1615.

Tra il 1616 e 1617, Martino Ferrabosco innalzò la torre dell’orologio, abbattuta successivamente per far posto al colonnato del Bernini.

La Basilica venne consacrata definitivamente nel 1626 da Urbano VIII.

Bernini

Nella generazione che lo seguì, tre grandi architetti, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini e Pietro da Cortona, portarono l’architettura barocca in Roma alla sua fase più alta e geniale, includendo il periodo dal 1630 al 1660, quando gli edifici romani raggiunsero un livello così sofisticato, audace e pieno di inventiva da marcare quel momento storico come uno dei periodi supremi nella storia dell’architettura.

Alla morte del Maderno, il Bernini, che stava lavorando per la costruzione di un baldacchino sopra l’altare maggiore, fu nominato il nuovo architetto della Basilica. Tutte le parti principali della costruzione erano già completate, ma c’era ancora tanto lavoro da tenerlo impegnato per il prossimo mezzo secolo. Il suo lavoro incluse la Piazza San Pietro e molte delle decorazioni interne della basilica.

L’intervento di Bernini nei lavori della Fabbrica di San Pietro sarà più ampiamente descritto con riferimento ai singoli elementi architettonici e artistici della Basilica, illustrati nei paragrafi che seguono.

IL SEGNO DIETRO LA MATERIA

Simbologia dei principali elementi architettonici e artistici della Basilica Vaticana

LA CUPOLA – il simbolo della Chiesa

La cupola di San Pietro costituisce un’opera maestra dello spirito creativo dell’uomo e nel contempo il simbolo della Chiesa di Roma alla quale continuano a giungere ogni giorno numerosissimi pellegrini e visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

Progettata da Michelangelo Buonarroti (1475-1564) a partire dalla fine del 1546, durante il pontificato di Paolo III Farnese (1534-1549), la cupola fu interrotta alla sua morte, nel 1564, all’altezza del tamburo. I lavori vennero ripresi al tempo di Sisto V Peretti (1585-1590) da Giacomo Della Porta (1533-1602) e Domenico Fontana (1543-1607). Iniziarono nel 1588 e proseguirono a ritmi serrati con impegno di circa 800 operai. Dopo ventidue mesi di incessante lavoro nell’estate del 1590 il cantiere poteva considerarsi terminato e l’atteso evento fu celebrato con una messa di ringraziamento e con fuochi d’artificio. Durante il pontificato di Clemente VIII (Aldobrandini, 1592-1605) si completò la costruzione della lanterna e si rivestì la cupola con lastre di piombo. Il 18 novembre del 1593 si collocò sulla cuspide del lanternino la grande sfera in bronzo dorato sormontata dalla croce, opera di Sebastiano Torrigiani (m. 1596). Clemente VIII volle ricordare in un’iscrizione sull’anello di chiusura della lanterna all’interno della basilica quell’opera grandiosa dedicata alla gloria di San Pietro dal suo infaticabile predecessore: “S. PETRI GLORIAE SIXTUS PP. V. A. MDXC PONTIF. V” (“A gloria di San Pietro, papa Sisto V, nell’anno 1590, il V del suo pontificato”).

La cupola rispetto al progetto originario di Michelangelo ha una forma ogivale, ovvero più slanciata verso l’alto. La maestosa struttura a doppia calotta si eleva su un basamento distinto in tre parti sul quale si impostano gli otto contrafforti del tamburo costituiti da doppie colonne che inquadrano finestre con timpani triangolari e semicircolari alternati. L’attico che sovrasta la trabeazione sostenuta dai contrafforti aggettanti è decorato da pannelli con festoni vegetali, mentre alla base di ogni nervatura della cupola sono scolpiti i tre monti dello stemma di Sisto V. La cupola è munita di una serie di abbaini di forme protobarocche che permettono alla luce di penetrare nello spazio tra le due calotte. La lanterna è costituita da colonne binate su alto basamento nella parte inferiore, da volute nella parte mediana e da candelabri nella parte superiore. La cuspide con la sfera di bronzo e la croce slanciano verso l’alto l’intera struttura di incomparabile solennità e bellezza.

Le misure della cupola

Peso complessivo: 14.000 tonnellate circa;

Altezza esterna (dal piano stradale alla sommità della croce): m 133,30;

Altezza interna (dal pavimento alla volta della lanterna): m 117,57;

Diametro esterno: m 58,90;

Diametro interno: m 41,50.

Per conoscere le modalità e i costi dell’accesso alla Cupola consigliamo di visitare la pagina informativa del sito dedicato alla Basilica di San Pietro: https://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/it/cupola/orari.htm

IL COLONNATO – l’abbraccio della Chiesa al mondo

Il Colonnato di San Pietro del Bernini porta a compimento quella ricostruzione dell’antica basilica paleocristiana che era stata iniziata più di un secolo e mezzo prima da Donato Bramante.

Carlo Maderno, trasformando la pianta a croce greca di Bramante e di Michelangelo in pianta a croce latina, aveva allontanato e diminuito, con l’allungamento del corpo longitudinale, la maestà della cupola e aveva creato una compensazione tenendo bassa e larga la facciata, senza peraltro raggiungere l’equilibrio fra altezza e larghezza.

Bernini, dopo avere progettato una piazza quadrangolare e circolare, giunge alla soluzione del problema costruendo un colonnato a pianta ellittica con l’asse maggiore disposto in senso trasversale e congiunto alla facciata della basilica mediante due corpi rettilinei divergenti in modo da costruire due piazzali attigui, uno ovale, l’altro trapezoidale.

Dal punto di vista simbolico il significato è chiaro: nella vasta piazza, che raccoglie i fedeli come l’antico quadriportico paleocristiano, la forma ellittica del colonnato costituisce quasi l’abbraccio ideale della chiesa a tutta la cristianità.

Lo dice lo stesso Bernini: «Essendo San Pietro quasi matrice di tutte le chiese, doveva haver un portico che dimostrasse di ricevere a braccia aperte maternamente i Cattolici per confermarli nella credenza, gli eretici per riunirli alla Chiesa, e gli infedeli per illuminarli alla vera fede». Nessun turista conosce il nome delle 140 statue di Santi che coronano il golfo berniano perché nessuna guida li riporta. Dette statue, tutte in travertino, vennero lavorate dai discepoli del maestro il quale eseguì personalmente 22 modelli di cera alti 3 palmi. Queste sculture hanno oltre che un' importanza artistica, anche un valore ideale, in quanto rappresentano una grande varietà di Santi che costituiscono la prima accoglienza al pellegrino e la prima guida al percorso che egli compie per recarsi alla Tomba dell'Apostolo Pietro.

Nessun turista conosce il nome delle 140 statue di Santi che coronano il golfo berniano perché nessuna guida li riporta. Dette statue, tutte in travertino, vennero lavorate dai discepoli del maestro il quale eseguì personalmente 22 modelli di cera alti 3 palmi. Queste sculture hanno oltre che un' importanza artistica, anche un valore ideale, in quanto rappresentano una grande varietà di Santi che costituiscono la prima accoglienza al pellegrino e la prima guida al percorso che egli compie per recarsi alla Tomba dell'Apostolo Pietro.

E a significare la verità che tutti siamo destinati alla santità, la quale rimane una possibilità aperta a tutti, le statue del colonnato berniniano si riferiscono a personaggi di tutte le categorie sociali, a tutti i periodi storici e alle più varie zone di provenienza. Così troviamo S. Giuseppe sposo di Maria Ss.ma, S. Elisabetta regina, il Maestro di dottrina sacra S. Tommaso, il Vescovo S. Carlo, il Papa S. Leone Magno, il Sacerdote S. Filippo Neri, il solitario S. Nilamone, candidato a diventare protettore dei pellegrini di contemplazione e così altri Santi popolari come S. Martina, S. Barbara, S. Filippo Benizi, i Santi Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano.

Nel complesso le statue sono 140; in ciascuna metà del colonnato sono poste 2 sul timpano, 42 sul colonnato propriamente detto e 26 sul braccio seguente; 103 sono maschili e 37 femminili; 75 di martiri e 10 di Papi (Clemente l°, Marcello l°, Martino l°, Marcellino, Ponziano, Fabiano, Silvestro l°, Leone l°, Leone IV e Celestino V). Il numero delle statue avrebbe potuto aumentare poiché secondo il progetto del Bernini la piazza sarebbe dovuta essere chiusa da un terzo braccio coronato pure da statue.

Anche dal punto di vista urbanistico l’idea berniniana è importante: le due ali curveggianti non sono costituite da una costruzione compatta, non sono perciò un limite, un confine fra l’area sacra e quella laica; al contrario, non soltanto si introducono nel tessuto urbano con il loro movimento avvolgente, ma, essendo traforate dal colonnato continuo, invitano al passaggio in ogni punto ed hanno una doppia esistenza, all’interno dell’ellisse e all’esterno, in una integrazione reciproca fra la basilica e la città. C’è poi un altro aspetto fondamentale da considerare. L’ellisse del Colonnato è staccata dalla facciata della Chiesa, così da portare lo spettatore alla distanza giusta per apprezzare la cupola michelangiolesca in tutta la sua maestà.

LA PORTA SANTA – credere nella risurrezione dai morti

La scalinata ci conduce fino all’atrio. Esso fa parte dell’allungamento della basilica, commissionato al Maderno nel 1605, che sconvolse l’originario progetto di Michelangelo, ossia una Chiesa a croce greca, con una cupola ben visibile. Ora la facciata del Maderno nasconde ora parzialmente la cupola, spezzando così l’unità dell’edificio.

Sotto l’atrio vediamo le cinque porte, che danno l’ingresso alla basilica. Quella di destra è la Porta Santa.

Così ha scritto Giovanni Paolo II nella Tertio Millennio Adveniente, collegando il tema della porta, al tema della “purificazione della memoria”:

"È bene che la Chiesa imbocchi questo passaggio con la chiara coscienza di ciò che ha vissuto nel corso degli ultimi dieci secoli. Essa non può varcare la soglia del nuovo millennio senza spingere i suoi figli a purificarsi, nel pentimento, da errori, infedeltà, incoerenze, ritardi. Riconoscere i cedimenti di ieri è atto di lealtà e di coraggio che ci aiuta a rafforzare la nostra fede, rendendoci avvertiti e pronti ad affrontare le tentazioni e le difficoltà dell’oggi".

La porta è opera moderna così come tutte le altre, ad esclusione di quella centrale. Infissa alla sua sinistra possiamo vedere una riproduzione della Bolla con la quale Bonifacio VIII indisse il primo Giubileo, quello del 1300. La porta centrale apparteneva all’antica basilica che fu demolita per dare vita al progetto michelangiolesco: imposte in bronzo, eseguite dal Filarete tra il 1439 e il 1445. L’iconografia della porta si divide in tre registri. In alto a sinistra abbiamo il Cristo Salvatore, benedicente e, a destra, la Vergine. Al centro le due figure imponenti di Paolo – a sinistra – con la spada ed un vaso pieno di fiori ai suoi piedi, perché egli fu “vaso di elezione”, e di Pietro – alla destra – che consegna a Papa Eugenio IV, committente della porta, le chiavi “che aprono e chiudono”. Nell’ultimo registro vediamo la rappresentazione del martirio dei due apostoli, decretata dall’imperatore Nerone raffigurato in trono. A sinistra il martirio di Paolo, che attende il colpo con cui sarà decapitato, e che appare poi da una nuvola per restituire a Plautilla – come dice la tradizione – il velo che gli aveva pietosamente donato per bendarsi gli occhi, prima della decapitazione. A destra quello di Pietro, che viene accompagnato al Vaticano, per la crocifissione a testa in giù.

La porta centrale apparteneva all’antica basilica che fu demolita per dare vita al progetto michelangiolesco: imposte in bronzo, eseguite dal Filarete tra il 1439 e il 1445. L’iconografia della porta si divide in tre registri. In alto a sinistra abbiamo il Cristo Salvatore, benedicente e, a destra, la Vergine. Al centro le due figure imponenti di Paolo – a sinistra – con la spada ed un vaso pieno di fiori ai suoi piedi, perché egli fu “vaso di elezione”, e di Pietro – alla destra – che consegna a Papa Eugenio IV, committente della porta, le chiavi “che aprono e chiudono”. Nell’ultimo registro vediamo la rappresentazione del martirio dei due apostoli, decretata dall’imperatore Nerone raffigurato in trono. A sinistra il martirio di Paolo, che attende il colpo con cui sarà decapitato, e che appare poi da una nuvola per restituire a Plautilla – come dice la tradizione – il velo che gli aveva pietosamente donato per bendarsi gli occhi, prima della decapitazione. A destra quello di Pietro, che viene accompagnato al Vaticano, per la crocifissione a testa in giù.

All’estrema sinistra abbiamo la Porta del Giudizio (perchè di qui escono i cortei funebri dei Pontefici), detta anche Porta della Morte, opera del 1964 di Giacomo Manzù, forse la più bella delle cinque.

Tale porta fu voluta da Giovanni XXIII e commissionata allo scultore suo conterraneo, che la dedicò a don Giuseppe De Luca. La parte anteriore ha quattro registri. Nel primo, il più grande, in alto vediamo la morte di Cristo, deposto dalla croce e Maria che, appena spirata, viene trasportata col corpo in cielo, per non conoscere la corruzione del sepolcro. Al secondo livello vediamo, in alto rilievo, un tralcio di vite e delle spighe recise, dalla cui morte otteniamo il pane e il vino, le realtà terrene che consacrate divengono l’eucarestia, il cibo che da la vita eterna. Nel terzo registro ammiriamo varie facce del morire: la morte violenta di Abele innocente, e quella serena di Giuseppe, il giusto; la morte di Pietro, primo Papa, nel suo martirio, e la morte santa in preghiera di Giovanni XXIII (in un angolo, leggiamo il titolo della sua enciclica Pacem in terris); la morte crudele del primo martire, e quella amara dell’esule Gregorio VII; la morte che dona angoscia a chi la subisce e che arreca dolore a chi vuol bene, raffigurata da una madre. In basso – meritano di essere notati – sono raffigurati anche sei animali, anch'essi ghermiti dalla morte, insieme alla “creazione che geme e attende la rivelazione dei figli di Dio”. Nella parte interna, meno istoriata, troviamo l’impronta della mano dell’artista e due scene che si riferiscono al Concilio Vaticano II – tenuto proprio all’interno della Basilica – con il primo cardinale africano, Rugambwa, che rende omaggio al papa.

Contemplare questa porta è un modo per prepararsi a professare la fede nella resurrezione dei morti e della loro carne all’interno della basilica.

IL MOSAICO DELLA NAVICELLA – Pietro e Cristo

Nel portico, di fronte all’ingresso centrale, si trova il monumentale mosaico della Navicella. Esso è il rifacimento seicentesco dell’originale di Giotto, andato perduto, che era posto sulla facciata interna del grande quadriportico antistante la Basilica costantiniana: essendo orientato verso la facciata della chiesa, i fedeli, dopo essere entrati nell’atrio, si dovevano voltare per ammirarlo.

Nel portico, di fronte all’ingresso centrale, si trova il monumentale mosaico della Navicella. Esso è il rifacimento seicentesco dell’originale di Giotto, andato perduto, che era posto sulla facciata interna del grande quadriportico antistante la Basilica costantiniana: essendo orientato verso la facciata della chiesa, i fedeli, dopo essere entrati nell’atrio, si dovevano voltare per ammirarlo.

Il rifacimento ci trasmette l’iconografia ed il carattere grandioso della composizione. Il Cristo è presentato di fronte, in modo arcaico, ma la sua posa non ha più – come negli equivalenti bizantini – un valore astratto, senza definizione spaziale; al contrario è solido, per costituire punto d’appiglio per Pietro.

Dell’originale giottesco è conservato, nelle Grotte Vaticane, un medaglione che rappresenta un angelo. Contro il fondo blu, l’angelo appare con una forza spontanea, delicata ma anche vivamente espressiva, che ritrova il tono soave e la tenerezza di certi dipinti paleocristiani e dei primi mosaici di Ravenna. Alla diffusa severità di questi tuttavia segno di una visione radicalmente trascendente, l'artista sostituisce un accento individuale ed umano.

È certo che Giotto fu presente a Roma, in occasione del giubileo del 1300, ma, secondo molti, il mosaico gli fu commissionato dopo la partenza dei papi dalla città. La scelta dell’iconografia dunque, voleva evocare, in questa scena, il cammino tempestoso della Chiesa e la sua salvezza nel continuo rivolgersi a Cristo.

Possiamo ricordare dinanzi a questo mosaico la figura di Santa Caterina da Siena, proclamata il 3 ottobre 1999 da Giovanni Paolo II compatrona d’Europa. In obbedienza al Papa Urbano VI era venuta ad abitare a Roma nel 1378, per aiutarlo a resistere alle spinte che volevano il Papato ad Avignone. Prima di recarsi ogni mattino a pregare sulla “fenestrella” che guardava sulla tomba di Pietro, sostava in preghiera, secondo la tradizione, proprio davanti al mosaico giottesco, per pregare per la Chiesa e il Papa in difficoltà. Caterina morì in Roma, il 29 aprile 1380. Ora il corpo della santa riposa nella basilica di santa Maria sopra Minerva, in Roma.

Per chi, oggi, visita la basilica di San Pietro, è significativo venire accolti, così come i pellegrini dei primi giubilei, da questo mosaico che ci introduce subito al gioco dei continui rimandi fra Pietro e Cristo: è Pietro la figura apostolica che campeggia, ma perché in relazione a Cristo; è Pietro il primo degli apostoli, ma attinge la sua forza solo in Cristo, unico saldo appiglio, nelle difficoltà.

LA PIETÀ – il mistero dell’Incarnazione

Una volta all’interno, la prima suggestione che cogliamo è di poter contemplare, attraverso l’arte, il grande mistero giubilare dell’Incarnazione: la basilica ci offre l’esempio della Pietà di Michelangelo, la prima delle tre da lui realizzate. La scolpì giovanissimo, ancora ventitreenne, nel1498. Il corpo del Cristo nudo visualizza la concretezza dell’Incarnazione e della morte del Cristo. Così si è espresso, recentemente, J. Vanier: “Guardando la Pietà, si sente il peso del corpo”.

Veramente il Figlio ha preso la carne della nostra carne, l’ha assunta fino alla debolezza del morire, per condurla a resurrezione.

L’altra figura della Pietà è quella di Maria, in una iconografia inusuale, più giovane del Suo stesso Figlio. Il Condivi – biografo del Buonarroti – ci tramanda queste parole dello scultore, in risposta alla domanda sulla giovane età della Vergine della Pietà:

«Non sai tu che le donne caste molto più fresche si mantengono che le non caste? Anzi ti vo dir di più, che tal freschezza e fior di gioventù, oltre che per natural via in lei si mantenesse, è anco credibile che per divin’opera fosse aiutato a comprobare al mondo la verginità e purità perpetua della Madre».

LA CAPPELLA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO – adorare Dio

A metà della navata è la cappella del Santissimo Sacramento, solenne e fastosa. Vi si accede attraverso un elegante cancello in ferro disegnato da Francesco Borromini tra il 1629 e il 1630. Pensata inizialmente come sagrestia, mutò definitivamente la sua funzione nel 1638. Epicentro della cappella è l’altare, prezioso per la rarità dei marmi. Al di sopra è il Ciborio di Gian Lorenzo Bernini, già commissionato da Urbano VIII nel 1629, ma portato a termine dopo quasi cinquant'anni sotto Clemente X Altieri. In quest'opera, che vive nel contrasto dell'oro e dell'argento con l'azzurro notte dei lapislazzuli, l'artista realizzò un armonioso saggio di oreficeria monumentale. Ai lati, due grandi angeli in bronzo dorato ripropongono un tema caro a Bernini sin dai suoi esordi. Quello di destra, con le mani incrociate sul petto, si rivolge con un'espressione di estatica felicità verso i fedeli, mentre quello di sinistra, quasi assorto nella preghiera, guarda con dolcezza verso il tabernacolo.

LA STATUA BRONZEA DI SAN PIETRO – lasciarsi benedire da colui che ha il potere di legare e sciogliere

In testa alla navata centrale della Basilica Vaticana, è un’antica statua bronzea raffigurante San Pietro vestito del “pallio filosofico”, seduto su un trono marmoreo d’epoca rinascimentale e nell'atto di benedire con la mano destra alla maniera greca, ossia con due sole dita. Nella sinistra regge le chiavi del Regno. Da secoli è oggetto di grande venerazione da parte del popolo romano, che con i suoi baci ne ha letteralmente consumato il piede destro, leggermente avanzato rispetto all'altro. Secondo la tradizione, sarebbe stato S. Leone Magno (440-461) a far fondere la statua, utilizzando il bronzo del simulacro di Giove Capitolino, forse per sancire la continuità di potere tra la Roma pagana e quella cristiana.

In testa alla navata centrale della Basilica Vaticana, è un’antica statua bronzea raffigurante San Pietro vestito del “pallio filosofico”, seduto su un trono marmoreo d’epoca rinascimentale e nell'atto di benedire con la mano destra alla maniera greca, ossia con due sole dita. Nella sinistra regge le chiavi del Regno. Da secoli è oggetto di grande venerazione da parte del popolo romano, che con i suoi baci ne ha letteralmente consumato il piede destro, leggermente avanzato rispetto all'altro. Secondo la tradizione, sarebbe stato S. Leone Magno (440-461) a far fondere la statua, utilizzando il bronzo del simulacro di Giove Capitolino, forse per sancire la continuità di potere tra la Roma pagana e quella cristiana.

Antonio Muñoz, prendendo in considerazione la particolare rigidità gotica del panneggio, ha proposto di attribuire l’opera a un maestro del XIII secolo, probabilmente Arnolfo di Cambio. L’artista avrebbe preso a modello una statua dell’Apostolo un tempo all'esterno della primitiva Basilica, nel portico, e oggi nelle Sacre Grotte, in realtà un antico ritratto di filosofo, modificato sostituendone la testa con quella del primo Pontefice e cambiandole le mani: la destra benedice i fedeli, la sinistra regge le chiavi.

La tesi di Muñoz non convinceva l’archeologo cristiano Carlo Cecchelli, certo della classicità della statua. Dello stesso parere anche lo Schüller-Piroli, secondo cui doveva essere di epoca tardo antica e sarebbe stata una delle tre statue dell’Apostolo che già prima della seconda metà del secolo VII si trovavano nella basilica, come proverebbe la lega di piombo e argento utilizzata, la stessa delle monete coeve. Arnolfo avrebbe semplicemente rimaneggiato la scultura, magari rifacendone la testa che si era rovinata.

Il piedistallo in diaspro di Sicilia con tarsie di porfido verde è stato aggiunto sotto la direzione di C. Marchionni nel 1756-57.

Nel 1871 venne collocato, come sfondo alla statua, un arazzo musivo con motivi rosso porpora su fondo oro, intonati con lo sfarzo sontuoso dei sacri paludamenti che ricoprono la statua nel giorno della festività di S. Pietro e Paolo, il 29 giugno: un piviale broccato, la tiara e il prezioso “anello del pescatore”, il sigillo pontificio.

L’ALTARE DELLA CONFESSIONE (il Baldacchino di San Pietro) - testimoniare la fede che si nutre dell’Eucaristia

Se ora ci portiamo al di sotto della cupola, ci troviamo nel fulcro della basilica, l’altare centrale detto della Confessione, che sorge esattamente sulla verticale della tomba di Pietro. Confessione significa testimonianza, professione di fede. È l’altare che sorge sulla professione di fede di Pietro, resa a Cesarea di Filippo, resa a Roma, con la stessa vita.

È Urbano VIII che, nel 1624, incarica il Bernini di erigere un grande tabernacolo sopra questo altare il progetto costituisce, per il giovane artista, il primo incarico nella Basilica. Il Bernini impiega nove anni per portarlo a compimento: l’inaugurazione avviene il 29 giugno del 1633.

Il compito era difficoltosissimo. Si trattava di mettersi in relazione con la cupola di Michelangelo, proporzionandosi con essa senza tradirne il significato e, al tempo stesso, senza rinunciare alla propria personalità: da un lato la concezione rinascimentale michelangiolesca con lo spazio accentrato unitariamente verso il vertice della grande cupola, dall'altro lato la concezione barocca berniniana con il decentramento delle forze, con il movimento multiplo verso l’esterno.

I precedenti a cui poteva ispirarsi erano principalmente tre: il ciborio, elemento architettonico sorretto da colonne; il baldacchino sospeso dall'alto; il baldacchino processionale, mobile, sostenuto da aste.

Bernini sceglie una forma completamente nuova, nella quale tuttavia si inseriscono i richiami a queste tipologie. La struttura è segnata da una forte continuità ideologica con la Memoria Sancti Petri, non solo per la collocazione che ribadisce la sovrapposizione degli strati sottostanti e marca il luogo dove Pietro fu sepolto, ma anche per il particolare uso delle colonne tortili che richiamano quelle cosiddette “vitinee” della basilica costantiniana, ricevute in dono da Costantino. Di queste ultime, otto sono visibili nelle logge ricavate all'interno di ciascuno dei quattro grandi pilastri centrali, e furono sistemate dallo stesso Bernini.

Il risultato finale costituisce uno degli elementi qualificanti della Basilica: una tale illusione di leggerezza fa sembrare incredibile la quantità di bronzo impiegata nell'opera. M. Calvesi ha così commentato l’originalità della scultura: «Al ciborio e al tabernacolo tradizionali, strutture architettoniche fisse, egli sostituisce l’idea di un baldacchino concepito come se fosse fatto di legno o di stoffa, cioè come un elemento trasportabile e mobile. Questo grande dispositivo non è eretto, ma posato sulla tomba dell’Apostolo; ha l’aria di essere stato trasportato a braccia e lasciato lì al termine di un’immaginaria processione. Si ha quasi l’impressione che sia stato fatto scendere dall'alto».

Il baldacchino cela i simboli dei sacramenti del Battesimo e dell’Eucarestia.

I quattro basamenti di marmo sono l’unico elemento dell’intero complesso a non essere fuso in bronzo, e sulle loro facciate esterne possiamo vedere le fasi di un parto: sette volti di donna che esprimono la progressione delle doglie, con il grembo che si gonfia e, infine si sgonfia, fino all'ultima figura che rappresenta il bambino appena nato, sorridente.

Il senso di questa audace sequenza “cinematografica” degli ultimi momenti di un parto è il nostro “venire alla luce” attraverso il sacramento del Battesimo. È il simbolo della figura femminile della Mater Ecclesia, che genera, attraverso i sacramenti, nuovi figli di Dio.

La vigorosa torsione delle quattro colonne, che conduce il nostro sguardo fin sulla vetta di questa “macchina”, è segnata da tre nette ripartizioni orizzontali, la prima semplicemente segnata da solcature diagonali, le altre due con rami di lauro e puttini incrociati. La presenza di quest’ultimo motivo richiama subito alla memoria gli antichi sarcofagi e mosaici medioevali, dove i tralci di vite raccolti da putti assurgevano a simbolo eucaristico, qui sostituito dal lauro per ricordare l’emblema di Urbano VIII.

Il baldacchino berniniano collega dunque, con un vorticoso movimento ascendente, le spoglie del primo pontefice con la cupola, attraverso un percorso simbolico che – iniziando con il doloroso parto della Mater Ecclesia che rigenera il peccatore – vede il nutrimento della fede attraverso l’assunzione dell’eucarestia simboleggiata dai tralci delle colonne, e ci conduce fino al globo sormontato dalla croce, che ci ricorda infine il trionfo del Crocifisso nel mondo.

LA CATTEDRA DI PIETRO – la grazia di Dio che scende dall'alto

Nell'abside possiamo contemplare la cattedra di San Pietro. È la grandiosa “macchina devozionale opera del Bernini, realizzata tra il 1656 ed il 1666, circa trent'anni dopo il baldacchino, dunque nel periodo della sua maturità artistica. L’opera è un gigantesco reliquiario, perché contiene al suo interno un antico trono, sul quale la tradizione vuole che si sia assiso il Principe degli Apostoli.

L’opera è un gigantesco reliquiario, perché contiene al suo interno un antico trono, sul quale la tradizione vuole che si sia assiso il Principe degli Apostoli.

Solo in anni recenti (1968-74), la reliquia è stata oggetto di una indagine sistematica, alla luce della quale appare ragionevole una datazione di epoca carolingia. Si tratta di un seggio in legno di quercia, senza braccioli, il cui schienale è sormontato da un timpano triangolare; su di esso campeggia una figura imperiale, nella quale si è voluto individuare Carlo il Calvo o forse Carlo Magno, a cui due angeli porgono ciascuno una corona. La raffigurazione include inoltre raffigurazioni della Luna, del Sole, della Terra e dell’Oceano, oltre a motivi vegetali e a figure di uomini e di mostri: una completa cosmografia che ruota intorno alla figura centrale dell’imperatore.

Il reliquiario è sorretto da quattro monumentali statue raffiguranti due dottori della Chiesa latina – Sant'Agostino e Sant'Ambrogio – e due della Chiesa greca, San Giovanni Crisostomo e Sant'Atanasio – tutti e quattro vescovi simboleggianti l’unità con cui lo stesso vangelo viene annunziato dal vescovo di Roma, il Papa, e dai vescovi e teologi della tradizione cristiana occidentale e orientale.

La cattedra e il ministero papale sono illuminati dalla manifestazione dello Spirito Santo rappresentato, in forma di colomba, al centro della vetrata di alabastro.

Il grandioso reliquiario va apprezzato anche nella prospettiva del baldacchino, che grazie alla sua architettura aerea, attraverso le alte colonne tortili, lascia libera l’abside allo sguardo dell’osservatore. Non è un caso che uno studio autografo del Bernini mostri la cattedra vista attraverso le colonne del baldacchino, rivelando così come l’artista guardasse ai due monumenti come a un tutto unico, in una profonda coesione di atmosfere. Comprendiamo qui la percezione berniniana dello spazio, che anziché essere canalizzato verso un punto di fuga, viene esplorato come un fluido senza confini.

Se il baldacchino sembra essere stato depositato al termine di un immaginario corteo, la cattedra è veramente portata in processione e mostrata ai fedeli dalle figure gigantesche dei padri della Chiesa. Essa è la testimonianza, nell'epoca della Controriforma, della fede della Chiesa Cattolica.

La Cattedra è rappresentata in volo, come un’«apparizione» divina; è la presenza di San Pietro, tramite fra terra e cielo.

Dalla finestra entra sfolgorante la luce reale, trasformata dai vetri e dai raggi, in luce ultraterrena.

La collocazione è studiata in relazione prospettica con il Baldacchino, che le fa da cornice e che, proprio per questo, ne moltiplica l’importanza nell'intera basilica

La spettacolarità, il senso di moto travolgente, fanno di questa Cattedra una macchina scenica caratteristica della concezione cattolica controriformista: la discesa improvvisa e imprevista della grazia divina, come l’antico deus ex machina, ossia l’intervento del dio che, mediante un macchinario, appariva sulla scena a sciogliere i nodi della tragedia del teatro greco euripidèo: non dunque verità ricercata razionalmente dall'uomo, come nel rinascimento, ma calata dal cielo e imposta all’uomo dalla fede.

- La Cattedra nel suo collegamento simbolico all'infallibilità papale

Nella seconda Costituzione, la Pastor aeternus, il Vaticano I affermò e spiegò l’infallibilità papale. Il passo decisivo dice:

«Il Romano Pontefice, quando parla ex cathedra, cioè quando esercita il suo ufficio di pastore e maestro di tutti i cristiani e in virtù della sua suprema autorità apostolica, definisce che una dottrina in materia di fede o di costumi abbia da essere ritenuta dall'intera Chiesa. A motivo dell’assistenza divina che a lui in San Pietro è promessa, egli gode di quella infallibilità della quale il Divin Redentore volle fosse dotata la sua Chiesa nel definire una dottrina in materia di fede o di costumi; perciò tali definizioni sono per se stesse, e non per consenso della Chiesa, irreformabili».

Il Concilio parla così di una infallibilità della Chiesa intera e di una infallibilità specifica del papa.

j) LE GROTTE VATICANE

La parte più antica di esse risale a San Gregorio Magno che, sopraelevando il presbiterio, costruì una cripta semianulare, perché i pellegrini potessero passare il più vicino possibile alla tomba di Pietro. Anche oggi, se non si visita la Necropoli Vaticana, è questo il luogo più prossimo alla tomba dell’Apostolo. È possibile sostare davanti alla Cappella di San Pietro o “Clementina”, in fondo alla quale si vede una grata che protegge il prospetto posteriore della “Memoria”, costruita da Costantino, sulla tomba petrina. Anteriormente è possibile, invece, fermarsi dinanzi alla “Nicchia dei Palli”, corrispondente moderno del “trofeo di Gaio”, il luogo più vicino alla tomba.

Nelle Grotte Vaticane troviamo, anche i sepolcri di Bonifacio VIII, di Pio XI, di Pio XII, di Giovanni XXIII, di Paolo VI e di Giovanni Paolo I.

FONTI

Andrea Lonardo, La Basilica di San Pietro, in https://www.gliscritti.it/tematiche/autore/alonardo.htm

Pietro Adorno, L’arte italiana, volume secondo, tomo secondo, pp. 1097;1099; 111-1114, Casa Editrice G. D’ Anna, 1993

Annalisa Venditti, Una statua con il piede consumato dai baci, in https://www.specchioromano.it/fondamentali/Lespigolature/2005/Aprile%202005/Una%20statua%20con%20il%20piede%20consumato%20dai%20baci.htm

Sito internet della Basilica di San Pietro https://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/it/basilica/interno.htm

Alessandro La Rocca, Storia urbanistica, architettonica e religiosa di S. Pietro in Vaticano in https://www.laboratorioroma.it/ALR/San%20Pietro/san%20Pietro.htm

Fra Mario Gentili, Ricerche su San Nicola, Il Colonnato di S. Pietro a Roma, in https://www.framariodatolentino.it/