Ricerca nel territorio

Vito Orlando - Marianna Pacucci

(NPG 1986-05-50)

Le indicazioni date nei contributi precedenti (cf Fare ricerca nel territorio di animazione: come e perché, in NPG 2-3/1986) non sono sufficienti per avviare un lavoro concreto di ricerca sul campo. Per questo motivo proporremo esemplificazioni concrete di ricerca intorno a tematiche di particolare rilevanza e attualità, come occasione per un approfondimento e/o una problematizzazione della condizione giovanile attuale. Ovviamente non potremo ripercorrerne tutti i temi caratteristici, data la vastità dell'argomento. Pensiamo tuttavia che i temi scelti potranno essere considerati particolarmente rilevanti soprattutto oggi.

UN PROBLEMA PER LA RICERCA: L'AGGREGAZIONISMO GIOVANILE

Abbiamo scelto come primo tema quello dell'aggregazione giovanile, e questa scelta non è casuale, visto che questi contributi sono rivolti soprattutto a chi si confronta quotidianamente con la realtà problematica dell'aggregazione.

La nostra scelta, tuttavia, ha anche una motivazione «sociale». La spinta a formare gruppo costituisce un momento centrale

e delicato dell'itinerario di maturazione personale e di apertura sociale che i giovani realizzano; essa è tanto più impegnativa e significativa, quanto più i canali ordinari della socializzazione sono oggi investiti da processi di trasformazione della cultura e della struttura della società. Il tema dell'aggregazione costituisce, inoltre, un asse portante per la problematica dell'animazione giovanile a taglio ecclesiale, che è importante conoscere per meglio progettare le modalità di rapporto con i giovani stessi.

La disponibilità all'aggregazione non deve certamente essere vista come l'unico motivo di incontro pastorale con la realtà giovanile; essa però può essere considerata come un trampolino di lancio per innestare un processo educativo globale per la maturazione dei giovani.

Questa prospettiva apre immediate conseguenze a livello conoscitivo e operativo. Per interpretare adeguatamente il rapporto giovani-aggregazione, bisogna fare attenzione alle componenti oggettive e ai fatti ambientali presenti nell'esperienza dei gruppi giovanili. La qualità educativa della stessa esperienza potrà essere migliorata facendo attenzione alle tensioni e ambiguità che la attraversano.

Procederemo pertanto, in questo contributo, in due momenti successivi: anzitutto una chiarificazione dell'argomento attraverso una rilettura della letteratura esistente e delle esperienze vissute; e in secondo luogo l'individuazione di prospettive interpretative espresse in ipotesi di ricerca in riferimento alla realtà locale. All'interno di esse sceglieremo una,,tematica concreta per mostrare come si giunge alla costruzione di un questionario.

Negli articoli successivi si farà esercizio di elaborazione dei risultati, con l'approfondimento di specifiche tematiche.

INDICAZIONI E PROSPETTIVE: ANALISI DELLE ESPERIENZE E IPOTESI INTEPRETATIVE

Dopo le vicende burrascose che hanno travolto le forme tradizionali dell'associazionismo negli anni Sessanta, molti, in questi ultimi anni, hanno sottolineato la sua ripresa.

Il bisogno di fare gruppo

Gli eventi più recenti, legati soprattutto alla fascia studentesca, creano in realtà nuove suggestioni, almeno presso alcune categorie di giovani, sulla ripresa di una tensione verso il gruppo dei pari e le varie forme di associazionismo disponibili nell'organizzazione ambientale.

Dati certi su questa esperienza, tuttavia, non ce ne sono molti, anche perché in molti casi è difficile quantificare e perfino definire la molteplicità delle espressioni e delle esperienze, formali ed informali, attraverso cui i givani si aggregano.

È possibile però ricostruire o comunque riconoscere secondo quali bisogni le nuove generazioni realizzino questa dimensione immediata di socialità. La letteratura sociologica sottolinea come, in questo particolare momento storico, la spinta aggregativa sia data eminentemente da alcuni fattori.

La costruzione dell'identità personale e generazionale

Molti giovani sentono fortissimo il desiderio di realizzare se stessi, collaudando in uno spazio umano più ristretto i valori culturali che la società propone; ciò può produrre sia l'interiorizzazione di tali valori sia la innovazione degli stessi.

Soprattutto per i più piccoli, il confronto con gli altri stimola a valutare i propri atteggiamenti; per i più grandi essere insieme aiuta ad allargare l'orizzonte delle proprie scelte e comportamenti.

La ricerca di punti comuni con i propri coetanei è in genere tutt'uno con il riconoscimento della differenza fra le varie generazioni. Il giovane acquista così il senso cognitivo ed operativo del mutamento culturale presente nell'ambiente e del suo possibile protagonismo, a patto che si inserisca attivamente in questo dinamismo.

La ricerca di sicurezze

Per molti giovani, soprattutto se minacciati dalla marginalità rispetto all'organizzazione sociale e culturale del territorio (basti

pensare ai problemi della disoccupazione e sottoccupazione, la difficoltà di essere autonomi rispetto ai genitori a livello economico, la mancanza di accessi in posti di responsabilità civile e politica), la spinta all'aggregazione può derivare dal bisogno di sicurezza.

Nel gruppo si cerca quindi soprattutto una dimensione affettiva, basata sull'affinità con gli altri componenti. Esso diventa così un ambiente protetto caratterizzato da relazioni gratificanti; ci si sénte sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, e per molti versi ci si estranea dalle problematiche più complessive del proprio ambiente di vita.

L'apertura agli altri

Il desiderio di incontro con gli altri può ancora muovere dalla scelta di vivere un itinerario educativo di apertura agli altri, attraverso il quale creare un orizzonte di conoscenze e di disponibilità più esteso di quanto consenta l'esperienza ordinaria della famiglia, della scuola, del lavoro.

Instaurare un rapporto con altre persone, in questa prospettiva, non costituisce soltanto una strategia per superare la propria solitudine, o per trascorrere in modo piacevole il tempo libero.

Significa, piuttosto, sperimentare la capacità di accettazione di ciò che è diverso, al di fuori di schemi precostituiti di tipo ideologico e/o comportamentale.

In un certo senso fare gruppo, secondo questa logica, è un po' come aprire una finestra sul mondo.

Fare insieme qualcosa

Molti giovani, infine, manifestano disponibilità verso esperienze aggregative all'interno delle quali sia dato spazio agli obiettivi operativi che il gruppo propone. La scelta di un determinato tipo di associazione o di gruppo nasce in questo caso dagli interessi personali, dai valori che uno vuole concretamente realizzare, dagli obiettivi che si prefigge di raggiungere.

Le finalità fissate possono avere vario contenuto (culturale, politico, sociale, religioso, ricreativo), ma in qualche modo tutte richiedono nei giovani un impegno attivo, che si vuole sperimentare insieme con gli altri. È secondario il fatto che i singoli siano responsabilizzati per la sussistenza e/o riproduzione di un'associazione o per un confronto attivo e di disponibilità alle realtà del territorio. Comunque, per chi parte da questo bisogno, ciò che conta è produrre dei segni manifesti dell'appartenenza ad un certo gruppo e dell'impegno per realizzare ciò a cui si tiene.

L'esperienza attuale

La necessità e la disponibilità che i giovani evidenziano nel desiderio di vivere un'esperienza aggregativa fanno inevitabilmente i conti con le possibilità ed opportunità consentite dalla realtà sociale e culturale di ogni territorio.

Sia i gruppi formali che quelli informali (cioè spontanei e privi di una particolare identità e organizzazione) sono infatti in qualche modo orientati nella loro realizzazione dalle condizioni storiche dell'ambiente in cui essi si inseriscono.

La disponibilità dei giovani ad aggregarsi esprime in qualche modo un confronto, anche se problematico, con la realtà ambientale, che contribuisce ad orientare le scelte e gli atteggiamenti dei gruppi. La situazione socio-culturale del territorio spesso a sua volta disarticola e diversifica le varie realtà associative.

Se si analizzano le diverse esperienze attualmente in atto e le analisi sociologiche che le descrivono, è possibile notare alcuni orientamenti specifici.

Innanzitutto la differenziazione sempre più marcata all'interno della condizione giovanile rende poco unitaria la condivisione dei contenuti che concorrono a formare l'identità culturale delle nuove generazioni; la pluralità dei riferimenti e degli interessi non consente di trovare una comune gerarchia di obiettivi e di esperienze.

L'associazionismo, come pure l'aggregazione spontanea ed informale, restano perciò fenomeni isolati, vissuti come provvisoria presa di distanza verso la società degli adulti. Da un lato c'è la tendenza ad estraniarsi dal tessuto sociale in cui si vive; dall'altro, paradossalmente, aumenta la dipendenza dei giovani nei confronti della famiglia, della scuola, di tutti i meccanismi ed agenzie che consentono di realizzare una socialità minimale. Anche nei gruppi in cui è possibile osservare una palese finalità di responsabilizzazione dei giovani (si pensi alle forme di impegno sociale, civile, religioso, ecologico, ecc.) l'esperienza operativa realizzata appare poco incisiva nel processo di integrazione sociale dei giovani, quasi che fosse un itinerario «parallelo» rispetto ai canali ordinari di inserimento nel mondo del lavoro e della partecipazione socio-politica. La tensione aggregativa si esaurisce però, nella maggior parte dei casi, nel fenomeno della «comitiva», nella ricerca cioè di un confronto e di un'apertura affettiva tendenzialmente deideologizzata.

I problemi emergenti e alcune prospettive interpretative

I rapidi cenni sulla esigenza di aggregazione e sulle effettive realizzazioni di questa esperienza, indicano complessivamente come la lettura di questo fenomeno debba incrociare la disponibilità delle nuove generazioni con le caratteristiche strutturali e culturali dell'ambiente in cui esse vivono.

La qualità e la tipologizzazione dell'aggregazione è infatti il frutto sia della cultura giovanile che delle opportunità consentite all'interno dei processi ordinari attraverso cui i ragazzi sperimentano la loro problematica integrazione e interazione sociale.

All'interno di questo orizzonte, la realtà aggregativa evidenzia alcuni temi e problemi più specifici che possono divenire, nei vari contesti, interessi particolari di analisi e oggetto di conoscenza.

Vogliamo evidenziare alcuni aspetti problematici dell'aggregazione giovanile che possono essere abbastanza comuni e che sono carichi di conseguenze sia per l'esperienza associativa che per la finalità della stessa.

- Esiste un controverso rapporto fra gruppi giovanili e forme di associazionismo e di partecipazione degli adulti. In molti casi l'aggregazione delle nuove generazioni appare segregante rispetto alle forme ordinarie di vita sociale; oppure, per contro, i ragazzi diventano una sorta di «forza lavoro» utilizzata strumentalmente per la sussistenza e l'azione delle associazioni, al di fuori di un progetto di crescita della partecipazione e del protagonismo.

Da questo può dipendere un certo modo di vivere l'esperienza aggregativa. Si può quindi dire che la segregazione ambientale e la utilizzazione strumentale dei giovani fanno nascere una tensione fra partecipazione ed estraneazione che porta molti giovani ad abbandonare l'esperienza aggregativa o a viverla come povertà di impegno operativo e riduzione alla dimensione del solo incontro fra ragazzi.

- L'esperienza del gruppo non sempre riesce a mediare il rapporto fra giovane e ambiente; talora addirittura complica questa relazione, creando tracciati esterni alla normale esperienza di socialità. Le forme di coordinamento fra gruppi e agenzie sociali (famiglia, scuola, parrocchia, ecc.) spesso sono più enunciate e/o simulate, che non effettivamente realizzate. Il gruppo non riesce a mediare una ricerca comune di rinnovamento dell'identità generazionale perché la mediazione tra esperienza personale e vita sociale resta piuttosto affidata alle capacità di sintesi di ciascun giovane.

- Per molti versi l'appartenenza ai vari gruppi resta un fenomeno elitario, contrapposto a processi aggregativi maggiormente aperti alla massa, nei quali l'offerta di socialità che l'ambiente esprime verso i giovani è poco significativa e stimolante.

È molto facile riscontrare all'interno di un territorio una disponibilità di aggregazione massiccia, spesso gratuita e deideologizzata, basata sul consumo piuttosto che sulla produzione di esperienze e di valori, cui si contrappone una gamma di disponibilità settoriali, il cui accesso è vincolato alle opportunità del singolo, per le quali sono necessarie specifiche opzioni di tipo culturale e/o ideologico.

La contrapposizione tra gruppi di élite ed esperienze aggregative più estese penalizza i giovani: coloro che fruiscono di un'aggregazione di massa, infatti, non sempre trovano una risposta personalizzante ai loro bisogni di socialità; coloro che vivono un'esperienza elitaria spesso impoveriscono nella dimensione dell'interazione complessiva con la realtà sociale e con altri giovani. La chiusura del gruppo e/o la sua incapacità a divenire luogo di elaborazione di valori sono entrambe condizioni mortificanti per i membri.

- La divaricazione fra gruppi istituzionali e gruppi informali conduce i giovani ad una dicotomia piuttosto netta nella espressione dei bisogni di socialità. Da un lato si sviluppa una cultura dell'identità apertamente dichiarata, spesso corporativa rispetto ad altre realtà aggregative e totalizzanti nell'approccio con il sociale. Dall'altro invece matura una cultura mimetica, nella quale il giovane si sente meno esposto e meno vincolato, ma anche meno sollecitato verso un cammino di progressiva maturazione degli orientamenti e delle scelte.

La scarsa interazione tra queste due modalità aggregative non aiuta i ragazzi a qualificare le proprie esigenze e disponibilità. L'aggregazione spontanea viene vissuta più come bisogno di relazione senza particolari obiettivi, e l'aggregazione strutturata resta spesso estranea alla realtà ambientale, non riuscendo così a mediare l'esigenza di identità e le concrete situazioni sociali attraverso un'attenzione partecipativa che valorizzi le disponibilità.

Le parti in corsivo possono essere lette come ipotesi interpretative delle varie dimensioni problematiche. Esse potrebbero costituire l'aspetto da verificare se si prendesse ciascuno dei problemi come oggetto concreto di approfondimento e di analisi.

L'asse portante delle riflessioni e analisi prospettate è dato dal raccordo fra aggregazione giovanile e condizione socio-culturale del territorio. Le ricerche empiriche dovrebbero verificare attentamente se l'esito complessivo e la qualità dell'esperienza aggregativa siano il segno del tipo di raccordo esistente fra condizione giovanile e processi di partecipazione sociale sviluppati a livello ambientale.

Quanto detto finora può essere considerato come una introduzione «teorica» ad ogni discorso sull'associazionismo giovanile. Passiamo ora a un tema particolare di ricerca, individuando: oggetto, ipotesi, strumenti.

UN TEMA SPECIFICO DI RICERCA: OFFERTE AGGREGATIVE E ORIENTAMENTI DI SCELTA

I singoli problemi e le prospettive interpretative precisate potrebbero diventare oggetto di indagine e di verifica ambientale. Per costruire un itinerario operativo a livello di ricerca sul campo, scegliamo un aspetto particolare dell'esperienza aggregativa che è presente in alcuni di quelli evidenziati.

L'oggetto della ricerca e l'ipotesi

Il tema-oggetto della ricerca potrebbe essere formulato e precisato nel modo seguente: aggregazione giovanile e contesti ambientali: orientamenti di scelta e finalità che si perseguono.

Ciò che interessa conoscere è il rapporto che esiste tra presenza di offerte aggregati-ve in un determinato contesto ambientale e l'orientamento dei giovani nella scelta di adesione, per vedere se le stesse scelte siano guidate dalle finalità delle aggregazioni e dagli obiettivi che si propongono gli stessi giovani.

Avendo individuato l'oggetto e precisato gli aspetti che più ci interessano, e tenendo presente le riflessioni precedenti, ci chiediamo: come può essere interpretato questo rapporto? Quale prospettiva interpretativa può essere più feconda?

Bisogna cioè giungere a formulare un'ipotesi di lavoro.

Partendo dalla visione generale sull'aggregazione che abbiamo presentato, occorre fare un'attenta analisi delle forme di aggregazione giovanile presenti nell'ambiente: associazioni religiose, politiche, culturali, sportive, clubs privati, associazioni di volontari, ecc., per avere un'idea dell'offerta ambientale. Conviene anche informarsi sul numero dei giovani che le frequentano per poter valutare il rapporto tra i giovani che aderiscono e il numero complessivo dei giovani dell'ambiente (in riferimento alle fasce di età a cui sono rivolte le forme aggregative).

Conviene anche osservare attentamente le forme di aggregazione spontanea e i luoghi ove si incolli rano solitamente i giovani, per

verificare le modalità secondo cui si realizzano.

Tenendo conto di tutti questi aspetti e degli altri accorgimenti previ suggeriti, possiamo arrivare alla formulazione dell'ipotesi di ricerca.

«La partecipazione dei giovani a gruppi e associazioni dipende anzitutto dalle offerte ambientali. L'adesione a forme aggregati-ve strutturate dipende dalle esigenze individuali e dalla significatività ambientale delle stesse. In genere si può verificare la scelta di un gruppo organizzato da parte di giovani che avvertono maggiormente l'esigenza di crescita personale e di disponibilità sociale; mentre l'aggregazione spontanea, l'adesione a comitive amicali, può rispondere soprattutto al bisogno di relazione e di superamento della solitudine».

L'ipotesi è molto semplice e sembra rispondere maggiormente alla lettura corrente della partecipazione dei giovani a forme diverse di aggregazione. In questo caso la verifica sperimentale potrebbe servire a fondare ciò che appare come ovvio.

Per verificare l'ipotesi si potrebbero fare scelte tecniche diverse. Si potrebbe, per esempio, scegliere di partecipare a riunioni delle varie associazioni, inserirsi nelle comitive, interrogare alcuni testimoni qualificati (responsabili e leaders naturali) e raccogliere elementi utili per validare o invalidare l'ipotesi formulata.

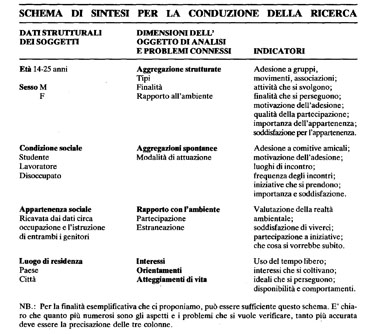

Se si sceglie di interrogare molti giovani (un numero significativo in proporzione di quelli presenti nell'ambiente) converrà invece preparare un questionario. In questo caso bisogna fare molta attenzione al passaggio dall'ipotesi al questionario. È un momento importantissimo da cui dipende la stessa riuscita della ricerca. Si richiede anzitutto che si precisi a quali giovani ci si vuol rivolgere e i dati personali che si ritengono necessari per differenziare le stesse risposte. Occorre poi individuare con chiarezza le parti e i concetti fondamentali racchiusi nell'ipotesi per poterli verificare empiricamente. Bisogna inoltre, per ogni parte o concetto dell'ipotesi, ricercare tutti i riferimenti possibili nella realtà (gli indicatori). Per passare alla fase operativa, conviene farsi uno schema in cui vengono precisati ed elencati tutti gli elementi sottolineati (cf lo schema di sintesi seguente).

La costruzione del questionario

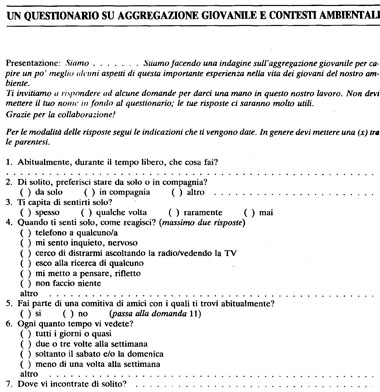

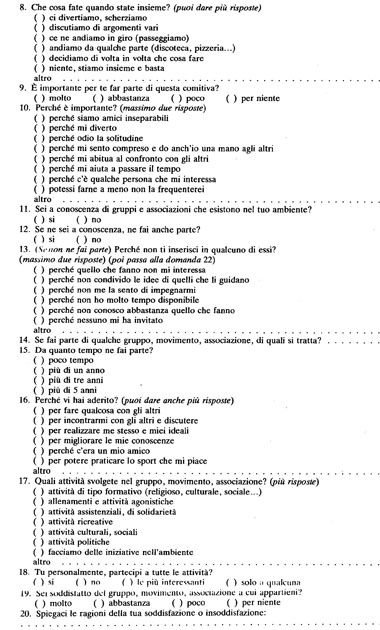

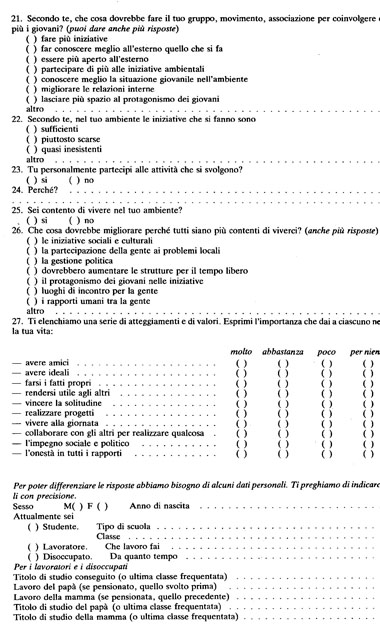

Passiamo ora alla formulazione delle domande tenendo conto degli indicatori che sono stati evidenziati. Come si può vedere (cf la scheda del questionario a fine articolo), sono tre le parti che le compongono: una presentazione iniziale destinata ai soggetti prescelti, l'insieme delle domande sul tema, la richiesta di dati personali.

Ricordiamo ancora che il questionario risponde più ad una finalità esemplificativa che ad un progetto di ricerca. È chiaro che ogni progetto deve essere precisato a partire dalle finalità concrete che si intendono perseguire, e lo strumento deve essere adeguato a queste stesse finalità.

Sul modello presentato, chiunque è interessato alla ricerca può preparare il suo strumento di indagine. Forse appare abbastanza chiaramente che le informazioni ricavabili dalle domande non sono sufficienti a verificare tutti gli aspetti del problema. Bisogna tenere presente che le informazioni più significative a questo scopo provengono dalle correlazioni tra le varie domande e da altri accorgimenti tecnici di cui parleremo nei prossimi contributi.

CONCLUSIONE

Tutto quello che abbiamo detto, e la stessa impostazione data ad una eventuale ricerca sull'aggregazione giovanile in un contesto ambientale, che implicanza può avere a livello pastorale?

In genere, quando si svolge un'attività conoscitiva con finalità operativo-pastorale, si ha un riferimento più esplicito a questo tipo di intervento e si è anche molto più attenti all'ambito ecclesiale. La nostra impostazione che stimolo può offrire a livello di intervento pasiorale?

Gli animatori ecclesiali sono allo stesso tempo i protagonisti della conoscenza e del confronto fra le motivazioni soggettive dei giovani ad aggregarsi e le opportunità che l'ambiente offre in risposta a tali esigenze. Ciò consente agli operatori della pastorale giovanile di poter effettuare un intervento educativo mirante a costruire ed innovare i bisogni dei giovani; allo stesso tempo essi possono (o dovrebbero) operare una animazione integrata dell'ambiente, stimolandolo ad una strutturazione più organica e

proficua delle varie forme di socialità aggregativi.

Attraverso questo impegno è forse possibile connettere meglio il tessuto umano e sociale su cui si realizza la socializzazione delle nuove generazioni. L'individuazione sul piano analitico dei punti di maggiore stress attraverso cui si attua questo processo, è alla base di un lavoro pastorale orientato al superamento delle barriere e delle differenziazioni con cui i giovani fruiscono di. esperienze associative.

Come sempre la dimensione conoscitiva appare fondamentale per l'avvio di nuove dinamiche di animazione pastorale, che siano efficaci rispetto alle trasformazioni della realtà ambientale e della cultura ed esperienza quotidiana dei giovani.