Domenico Sigalini

(NPG 1987-03-69)

Una animazione corretta coi preadolescenti deve avvalersi di alcune scelte di metodo. Per metodo intendiamo la capacità di selezionare le risorse concretamente disponibili ed organizzarle in un modello di relazione educativa. Darsi un metodo non è un'operazione astratta, da tavolino; non è un fantasticare tipo: «sarebbe bello se...», ma è fare quasi un censimento di possibilità reali, di disponibilità dichiarate, di flessibilità delle strutture e farle reagire su dati e proposte, su analisi ed obiettivi, su domande e risposte così da organizzarle, metterle in sequenza operativa.

L'anima di tale sequenza operativa è una precisa scelta, precedente al metodo che si chiama modello di relazione educativa.

Nei confronti dei preadolescenti non siamo per una «educazione qualunque», ma siamo per una educazione nello stile dell'animazione; e per noi animazione non è di tutto purché ci sia vivacità, non è una opzione di moda, ma è un modello culturale formativo con una sua precisa concezione di uomo e di formazione.

Dentro questo modello vogliamo costruire un metodo.

Le realtà quindi che concorrono a delineare il metodo sono: i bisogni del preadolescente, gli obiettivi dell'educazione e le operazioni educative.

Sono elementi in continuo movimento, per questo si chiamano «variabili»; esigono attenzione acuta, passione educativa, per ricomporle sempre in unità e capire come delineano in maniera diversa tutta l'opera educativa.

Nel nostro modello educativo i bisogni, la situazione, la vita concreta del preadolescente, influenzano sicuramente la definizione degli obiettivi e l'esperienza educativa. E così pure, se l'animazione si offre all'interno di un cammino di fede, deve essere capace di approfondire le domande e i bisogni del preadolescente per aprirli ed arricchire la vita di traguardi impensati.

Il modello in cui ci poniamo non è di tipo deduttivo (abbiamo delle verità e cerchiamo con intelligenza l'imbuto per farle bere a questi ragazzi); non siamo nemmeno per quel modello che affossa tutto, che si ferma superficialmente ai bisogni, preoccupato solo dell'indice di gradimento tra i ragazzi, e che non osa proporre salti di qualità.

Il modello in cui noi ci pensiamo, in cui organizziamo le risorse educative, pone al centro delle sue operazioni una costante, appassionata, difficile, responsabile, matura interrogazione (ermeneutica?!) tra vita e proposta, tra esperienze ed eventi di salvezza.

Gli obiettivi non sono precostituiti, ma nascono da questo tirocinio severo. La terza variabile, le operazioni educativo-pastorali, è a disposizione dell'esito di questo tirocinio, lo serve, lo attua, lo rende possibile e sperimentabile, ne viene trasformata e pure lo trasforma.

Ancora qualcosa c'è da tener presente quando si operano scelte metodologiche. Esse non sono né ricette, né formule magiche, ma degli orientamenti che funzionano da attrezzatura, da «regole del gioco», importanti sí, ma che non sono ancora il gioco.

Non è sufficiente saper bene tutte le regole del gioco per fare la partita o per costruire un bravo giocatore: occorre «passione», occorre creatività e, quando si tratta di educare un cristiano, occorre essere stati «incontrati» dal Signore della vita.

LA SCELTA FONDAMENTALE DEL METODO: IL GRUPPO

Potremmo partire con la definizione sociologica di gruppo, farlo agire sulle esigenze dei preadolescenti, accentuare le specificità e proporre obiettivi.

Preferisco invece pormi da un altro punto di vista.

Provengo da una esperienza, decennale almeno, di lavoro appassionato sugli adolescenti. In questa esperienza sono sempre stato tentato di cacciare il naso in tutto ciò che li precedeva. Vedevo che l'approdo al gruppo dopo la terza media era sempre in evoluzione nei modi, nelle esperienza, nei ritmi, nelle possibilità educative, ma quello che mi colpiva di piú era la difficoltà a vivere certe dimensioni della vita (collaborazione, affettività, lo stesso mondo della fede), e ciò aveva la sua radice in modelli educativi precedenti.

Allora il mio punto di vista è di guardare un gruppo di preadolescenti dal fine corsa. Gli adolescenti oggi hanno questo modo di comportarsi nel gruppo, e i preadolescenti invece?

È un punto di vista che, come tutti, può rischiare di passare da precomprensione a pregiudizio, può soffocare o non far vedere dimensioni originali, tipiche dei preadolescenti.

Sono difetti cui si può ovviare leggendo l'esperienza, consultando gli educatori e arguendo attentamente dall'analisi offerta dalla ricerca «L'età negata», che abbiamo a disposizione.

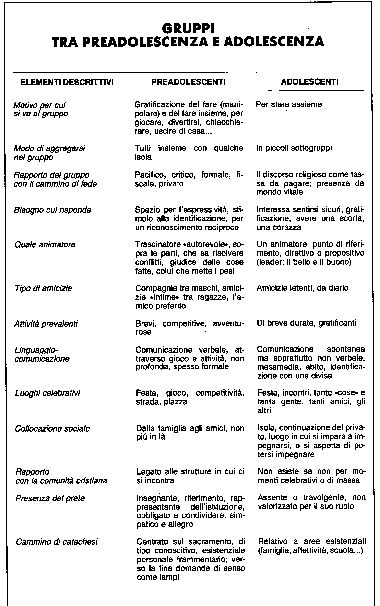

Non è utile a questo punto dilungarsi nella descrizione del gruppo degli adolescenti; rimando alla descrizione concentrata nella tabella.

Fotografia di gruppo con preadolescenti

Voglio descrivere invece con piú distensione come, rispetto agli adolescenti, si presenta il gruppo dei preadolescenti, relativamente ad alcuni elementi descrittivi della vita di gruppo.

Motivo per cui si fa il gruppo: è anzitutto la gratificazione del fare insieme, piuttosto che dello stare insieme; si va in gruppo per manipolare, per giocare, divertirsi, chiacchierare, esplorare, uscire di casa, passare il tempo libero.

Modo di aggregarsi nel gruppo: si sta in genere tutti insieme, al massimo con un po' di separazione tra maschi e femmine e con qualche isola interna al gruppo.

Rapporto del gruppo con il cammino di fede: segue una evoluzione col crescere dell'età: dato per pacifico all'inizio, poi critico (anche se piú come presa di distanza globale e caduta dell'interesse, che non come presa di distanza critica e riflessa; l'inchiesta rivela chiaramente una crisi di religiosità già a 11-12 anni); in seguito diventa formale, cioè piuttosto esterno o superficiale, infine anche fiscale se si esaspera il cammino di preparazione alla cresima. In genere comunque la fede è privatizzata, nonostante la vita di gruppo. Può capitare che tutto il resto sia in comune e la fede non sia ancora entrata in circolo.

Bisogno cui risponde: il gruppo è uno spazio per potersi esprimere, per un riconoscimento reciproco, per provare che cosa si ha e chi si è.

Quale animatore: la figura dell'animatore è vista come persona «autorevole», sopra le parti, capace di risolvere conflitti e di dar giudizi sulle cose fatte; talora è un trascinatore nell'avventura.

Tipo di amicizie legate al gruppo: i maschi si stabiliscono in compagnie e le femmine in amicizie «intime», anche se spesso superficiali. Per qualcuno c'è l'amico preferito.

Attività prevalenti: danno fiato al gruppo attività brevi, competitive e con un senso di sfida e di avventura, capaci di coinvolgere e di stupire. Diventano quindi molto importanti per il gruppo gli esiti positivi e il successo delle cose che si fanno.

Linguaggi-comunicazione: la comunicazione è spesso verbale, veicolata dal gioco e dalle attività, non troppo profonda e spesso formale. Nelle classi agiate il vestito comincia ad essere caricato di significati simbolici. Ma vi è anche una «inconsapevole» comunicazione non verbale che gioca spesso un ruolo decisivo nella dinamica del gruppo.

Luoghi celebrativi: sono «luoghi» di grande espressività, socialmente esposti, capaci di risignificare pubblicamente la vita: la festa, il gioco, la strada, la piazza, la competitività del campionato.

Collocazione sociale del gruppo: è un polo di aggregazione piú ampio della famiglia e piú organizzato dei due o tre amici che tutti hanno.

Rapporto del gruppo con la comunità cristiana: è un rapporto legato molto alle strutture in cui avviene l'incontro (oratorio, casa privata, istituto...), ma non ha troppe possibilità di andare oltre.

Presenza del prete: è purtroppo spesso

visto come insegnante, data l'esperienza scolastica delle medie, se la persona coincide; è un riferimento talora un po' lontano come rappresentante dell'ambiente, a meno che si instauri simpatia ed amicizia.

Cammino di catechesi: è centrato molte volte sul sacramento ed allora è di tipo conoscitivo, un po' frammentario; oppure è di tipo esistenziale-personale con qualche problema di senso verso la fine della preadolescenza.

Questa fotografia di gruppo, confrontata con la fotografia di gruppo di adolescenti, permette già di cogliere alcune istanze tipiche.

IL GRUPPO PUNTO DI PARTENZA, NON CONTENITORE SOCIOLOGICO

Il gruppo dei preadolescenti non è da vedere come il punto di arrivo dell'età che lo precede, ma come l'inizio di qualcosa di nuovo che si sviluppa nell'età successiva.

Gli elementi descrittivi, le dinamiche, le relazioni, le finalità, sono protese in avanti verso l'adolescenza.

Il gruppo non è un contenitore sociologico che riesce a mantenere nel preadolescente le buone qualità del bambino, ma il luogo in cui debbono essere portati a coscienza, sia dell'animatore che del ragazzo, le attese della nuova fase della vita.

Spesso anche il gergo che utilizziamo tradisce una mentalità protettiva: «È ancora un bambino; riesco ancora a dominarli; non fanno fatica ad andare a messa; sono attentissimi quando parlo; per la cresima vengono ancora tutti».

Questi «ancora» invece dovrebbero essere cambiati in «già». Sono già capaci di problematizzare, sono già alla ricerca di motivazioni, fanno già fatica a decidersi...

Una delle cause della fuga di tanti preadolescenti dopo il piú intenso cammino di preparazione alla cresima, è anche il non aver avvertito che il loro mondo era già in ebollizione e che la apparente (ma poi non tanto) calma non era dovuta a serenità, ma ad impossibilità o in-capacità di farla venire in superficie.

Il gruppo in questo caso funge da «contenitore» piuttosto che da luogo educativo.

Il gruppo resta una scelta fondamentale del nostro metodo educativo.

Questo gruppo è ancora tutto da descrivere nei suoi elementi fondamentali: sarà compito preciso di un successivo articolo, ma già fin d'ora è utile mettere la proposta del gruppo al centro delle risorse disponibili per il nostro modello educativo.

Dire gruppo significa attrezzare l'istituzione educativa di animatori, di progetti, di spazi, di tempi.

Non è un optional da sfoderare per i tempi morti, per dare qualche gratificazione al pluralismo, anche associativo, e da ritirare per i tempi forti, nelle grandi occasioni piú per amore di coreografia che di comunione nella crescita.

Alcuni momenti educativi di massa aiutano il preadolescente, ma, quando diventano il metodo educativo normale, non gli permettono di districarsi e di capire il nuovo che insorge nella vita, lo mette facilmente a tacere; infatti non ha possibilità di esprimerlo diversamente; gli resta dentro come una risposta mancata che la vita penserà a far scoppiare in libertà.

E se nello stesso tempo vive, magari drammaticamente, la conclusione di un ciclo di studio (le medie inferiori), l'ingresso nel mondo del lavoro, una cotta affettiva fulminante, l'allargamento del giro di amici e di ambienti frequentati (dal paese o dal quartiere alla città) ecc..., il non aver sperimentato l'accoglienza di un gruppo lo lascia solo a tentare qualsiasi esperienza.

Ma i gruppi dei preadolescenti sono veri gruppi o sono piuttosto delle classi fredde?

Sono luoghi di crescita o sono compagnie di perditempo?

Queste e altre domande esigono un ulteriore approfondimento che chiarisca ancor meglio la scelta metodologica del gruppo.