Per una lettura psicologica di alcune percezioni di oratorio

Umberto Fontana

(NPG 2003-09-15)

L’oratorio nella tradizione educativa

Un autorevole studio dovuto al compianto Rettor Maggiore dei salesiani Juan E. Vecchi sottolineava già nel 1989 la necessità di adeguamento ai bisogni dei giovani che ogni oratorio deve avere nel contesto ecclesiale odierno. Egli diceva testualmente dell’oratorio:

“Oggi l’Oratorio, con modalità e nomi diversi (centro giovanile, patronage…), è ritenuto da molte chiese locali un elemento caratteristico della pastorale giovanile, integrato armonicamente con altre istituzioni e iniziative. Questa diffusione e l’efficacia educativa permanente, dovuta alla sua capacità di rinnovarsi di fronte a nuovi bisogni giovanili, danno ragione dell’attenzione che le dispensano i Pastori e delle raccomandazioni date dai Pontefici, comparabili soltanto con quelle che riguardano la scuola cattolica…”. [1]

In questi ultimi tempi sono stati fatti molti tentativi in questa linea per conoscere le esigenze dei giovani utenti di oratori; qualcuno anche intelligentemente basato su ricerca mirata a identificare i bisogni “veri” dei giovani che attualmente frequentano gli oratori italiani e a supportare nuovi approcci pedagogico-catechistici per essi. Uno di questi tentativi recenti è quello operato dalle Ispettorie salesiane e delle Figlie di Maria Ausiliatrice del Triveneto, unitamente al Centro di Pastorale Giovanile Salesiana e al Centro Pedagogico per l’orientamento e la formazione di Verona nel corso dell’anno appena passato. Alcuni dati interessantissimi, emersi in quella ricerca (e il modello della ricerca), non dovrebbero andare perduti per due ragioni: perché provengono non da riflessione teorica ma dai giovani che attualmente frequentano e gestiscono gli oratori, e perché possono venire utilizzati anche fuori dal Triveneto come un parametro di valutazione dell’azione educativa oratoriana ai fini di identificare bisogni locali (che sono presumibilmente molto simili, anche se non proprio uguali, in tutta la Penisola e forse anche all’estero).

I giovani, come già rilevato nelle Ricerche nazionali sia dei COSPES che di Ricercatori universitari, [2] appaiono di colorito grigio omogeneo in tutta Italia, con gli stessi contenuti e con le stesse aspirazioni, al Nord come al Sud e nelle Isole. La causa di questa “omogeneizzazione” va ricercata nei media che li bombardano in modo continuo e uniforme, nel mercato che li “costringe” ad adeguarsi alle offerte specifiche (abbigliamento, interessi sportivi, utilizzo computer e internet, cellulari e messaggini, motorini… per essere come i coetanei) e nelle scuole “livellate” sulla stessa piattaforma di esigenze minimali per conquistare titoli dal valore uguale.

Caratteristiche dell’Oratorio moderno

Le linee sulle quali J. Vecchi, allora Consigliere Generale per la Pastorale Giovanile della Congregazione Salesiana, orientava il cambiamento degli oratori già dieci anni fa, trovano un riscontro attualissimo nelle aspettative dei giovani che si sono espressi nei Questionari utilizzati per la ricerca nel Triveneto. Egli diceva allora (1989) che l’oratorio (di linea salesiana) doveva avere tre connotazioni: missione aperta al mondo in vista della salvezza dei giovani; ambiente di riferimento e di irradiazione; luogo di espressione giovanile, di evangelizzazione e di animazione culturale.

Concludeva l’articolo citato dicendo:

“Nell’Oratorio tutto è progressivo e in apparenza ‘povero’: l’appartenenza e l’identificazione, la crescita umana, la maturazione della fede, il coinvolgimento attivo. L’oratorio è ‘quantitativo’: è per tutti. Potrebbe sembrare una formula subalterna, una fase che prepara semplicemente alla pratica cristiana e che finisce dove incominciano le espressioni adulte di Chiesa: associazioni, movimenti, ecc... Se la si approfondisce bene però si scorgerà che possiede tutti gli elementi per rispondere ai bisogni giovanili in svariate situazioni e per rinnovarsi di fronte a nuove sfide”.[3]

L’oratorio, come lo concepì Don Bosco (e come lo intende la Congregazione Salesiana), è dunque un “luogo per i giovani” che ha e deve mantenere alcune caratteristiche “popolari”: essere informale, essere aperto a tutti, essere centro di irradiazione di valori basilari… Nell’oratorio i giovani sono i fruitori, i padroni di fatto, i gestori di un’attività non del tutto “istituzionalizzabile”, che ha l’unico scopo di avviare alla salvezza, alla evangelizzazione (mete molto sentite dagli adulti che hanno a cuore la gioventù) o anche solamente all’espressione di se stessi e alla cultura (mete molto sentite dai giovani e meno dagli adulti). Ogni oratorio (nello spirito salesiano) deve quindi realizzare in qualche modo qualcuna delle caratteristiche che, come espresso nella autorevole descrizione di J. Vecchi, sono qualificanti. Di conseguenza non potrà essere troppo strutturato o troppo organizzato perché verrebbe meno alle peculiari necessità di rimanere aperto a tutti, anche a quei ragazzi/e che sono “poveri” culturalmente, che vengono all’oratorio per trovare spazio di crescita, di relazione con gli altri, di autorealizzazione, di confronto, ecc. Non potrà neppure essere di colorito troppo catechistico (quasi fosse una succursale della scuola di catechesi o della chiesa) perché sarebbe inadeguato a quei giovani che, provenendo da una condizione familiare areligiosa, non sono ancora arrivati alla ricerca di fede, ma hanno bisogno prima di trovare se stessi. Non potrà neppure fare proposte culturali troppo elevate, quasi fosse una succursale di centri sociali o di scuole di specializzazione, ecc. perché non identificherebbe tutti quei giovani di condizione culturale bassa o bassissima.

È interessante confrontare con queste autorevoli opinioni le espressione dei reali fruitori della struttura attuale che sono stati intervistati nel Triveneto salesiano. Il profilo che ne emerge, e che qui sintetizzo, “ricalca” in modo sorprendente le caratteristiche che l’oratorio “salesiano” dovrebbe avere nell’opinione di J. Vecchi.

Una struttura “configurata” sui bisogni dei giovani

Una prima lettura della ricerca sugli oratori, iniziata nella primavera del 2002, permette già di “configurare” in modo abbastanza sicuro la struttura degli oratori affidati a Salesiani e FMA del Triveneto come appare agli occhi degli utenti e dei dirigenti.

La ricerca riguarda 30 oratori che strutturalmente vengono indagati in tre dimensioni, con l’aiuto di tre strumenti diversi:

– come vedono l’oratorio gli utenti (Questionario degli utenti);

– come vedono l’oratorio i responsabili (Questionario per i responsabili);

– come vedono l’oratorio i membri del Consiglio di oratorio (dove c’è) (Questionario del Consiglio di Oratorio).

Non è tanto esaltante la modalità con cui gli utenti vivono la struttura del proprio oratorio: ne emerge una descrizione piuttosto appiattita, di colorito omogeneo, sulla quale vengono convogliate aspettative, speranze e anche delusioni.

Tutto sommato però l’oratorio appare e rimane una struttura solida, alla quale ognuno resta affezionato e con la quale ognuno si sente in interscambio senza troppe regole, un poco come la propria famiglia o come la propria contrada. È frequentato in modo paritario sia da maschi che da femmine prevalentemente nel periodo dell’infanzia e della prima adolescenza, da pochi giovani e da un gruppetto di anziani.

ATTESE E BISOGNI DEGLI UTENTI-ANIMATORI

Analizzo sinteticamente le risposte del campione totale: 532 utenti intervistati, appartenenti a 30 oratori, dei quali oltre la metà di periferia, gli altri di capoluogo. Gli utenti dell’oratorio intervistati sono ragazzi sotto i venti anni, che nel periodo estivo (momento in cui fu fatta la rilevazione di questi dati) assumono anche – specie quelli della fascia di età 15/18 – il ruolo di “animatori” dei compagni più piccoli e delle attività formative. Nella loro espressione possiamo ricavare, di conseguenza, i contenuti che possiamo considerare sia dei ragazzi più piccoli che sono unicamente “utenti”, sia quelli degli utenti-animatori.

Le domande erano state preparate da un’équipe di esperti (e di animatori) che avevano di mira la conoscenza delle opinioni degli utenti per “ricostruire” il panorama delle aspettative su tutto l’arco del settore “oratorio” per preparare schemi operativi adeguati, comparando i bisogni dei ragazzi con le opinioni dei dirigenti e dei membri del Consiglio degli stessi oratori.

I bisogni degli utenti che emergono dalla ricerca si possono esprimere in alcune affermazioni:

– in oratorio i ragazzi vogliono stare “liberamente”;

– l’oratorio è un luogo popolare dove tutti possono andare e starvi come credono;

– nell’oratorio i ragazzi cercano un ruolo da protagonisti;

– l’oratorio è un luogo di incontro informale e di divertimento alternativo alla famiglia;

– l’oratorio è considerato dalle famiglie un “luogo sicuro”.

L’oratorio è un luogo dove poter stare “liberamente”

I ragazzi che frequentano l’oratorio non si lasciano tanto facilmente inquadrare in schemi operativi, né ci vanno per doveri istituzionali di catechesi o di istruzione (per questo fanno riferimento alle strutture parrocchiali): vanno piuttosto alla ricerca di un posto fuori famiglia, dove poter liberamente essere se stessi, stare con gli altri e fare quello che meglio piace loro.

* Una misura di questo atteggiamento, in entrambi i sessi, si coglie dal fatto che essi “invadono” lo spazio dell’oratorio e non vorrebbero regole: sentono la struttura come gradita e propria e ci vanno anche fuori dai momenti di attività organizzata. Il 47,4% dice di andarsi spesso e il 31,4% dice di andarci almeno qualche volta – senza grandi distinzioni tra maschi e femmine – in momenti non ufficiali.

* Ci vanno per le seguenti motivazioni:

– una buona percentuale di ragazzi (il 35,3%) ci va per incontrare amici e coetanei senza controlli da parte di genitori o adulti e senza inibizioni. Questo dato si conferma a tutte le fasce di età e si può quindi considerare uno degli aspetti più importanti della motivazione che spinge gli utenti ad andare all’oratorio. È una costante che ricalca la maturazione adolescenziale. Interessante è notare che il dato decresce dai 13 ai 19 anni (da 31,2% a 13/14 anni giunge a 18,2% a 19 anni) e dice che quando i ragazzi non hanno più bisogno di un “luogo neutro” per gli incontri lasciano l’oratorio perché a loro… non serve più;

– all’oratorio si può vivere in un clima di relazioni gratificanti (19,4%): dato che cresce dai 13/14 anni (13,8%) fino a raggiungere a 19 anni il massimo (39,9%);

– nell’oratorio si possono fare attività interessanti (12,8%).

Sulla base di questi dati si possono fare riflessioni riguardanti l’ambiente educativo creato nell’oratorio. L’oratorio diviene una “succursale” della famiglia, ma molto più impersonale e molto più tollerante. Gli adolescenti sentono che in oratorio possono “rischiare” di essere se stessi e manifestarsi nella parte di novità che vanno scoprendo in sé: non hanno paura di “rompere” con lo stile bene (compostezza, puntualità, impegno, coerenza, ecc.) che la famiglia ancora esige da loro.

Quindi ognuno si sperimenta nella sua identità provvisoria, appare a se stesso e agli altri come egli veramente sente di essere – anche nei lati oscuri di sé come l’aggressività, la noncuranza degli altri, gli impulsi ad imporsi, ecc. –. In questo ambiente l’educatore può ritagliarsi con ognuno un campo di “missione” nel quale lavorare pedagogicamente.

“I rapporti con i coetanei, le alterne vicende dell’amicizia, la partecipazione alle compagnie sono il centro dell’adolescenza e costituiscono, al di là della loro apparente temporaneità, un elemento forte di costituzione delle competenze sociali e della riorganizzazione del sé di ogni adolescente…”. [4]

Le così dette competenze sociali degli adolescenti non sono facilmente definibili: sono degli atteggiamenti e delle strategie che ogni uomo deve apprendere nel corso della propria crescita, che lo abilitano a comportarsi da persona adulta nelle relazioni con gli altri e negli impegni professionali. In questo senso l’oratorio è un campo di allenamento per la vita che aiuta i ragazzi a raggiungere certi obiettivi di crescita nella direzione del sociale: gli educatori sono una specie di “istruttori” (più o meno qualificati, non certo molto professionalizzati) che sollecitano verso mete sociali e religiose anche “impegnate”, i responsabili sono i gestori di questo campo, che non lavorano... a scopo di lucro, ma a scopo di aiuto.

Il fattore educativo che interviene su questo campo è difficile a definirsi perché agisce in modo inconscio; è fatto di spontaneità, stimolazione generica verso la crescita, pluralità di valori, uguaglianza di diritti, libero scambio… Ogni ragazzo/a in questa spontaneità informale rielabora atteggiamenti e mete evolutive che sente come “prioritarie” per diventare se stesso e “sfrutta”, per così dire, l’ambiente e i coetanei per raggiungere proprio quelle mete che nell’ambiente (e negli altri) visualizza appena, ma che sente molto importanti appunto perché appartengono agli altri. Le reazioni degli educatori e dell’ambiente permettono di visualizzare, comprendere e sperimentare i propri comportamenti.

L’Oratorio è un luogo popolare di tutti

I ragazzi più grandi che hanno già finito la scuola dell’obbligo hanno in maggioranza il doppio ruolo di utenti e animatori. Stanno volentieri nel loro oratorio, dimostrano rispetto e appartenenza e accettano le regole fondamentali della convivenza. Non manifestano ancora senso critico sia nei confronti della struttura materiale che nei confronti delle persone responsabili.

* I ragazzi dicono di vivere nel loro oratorio un clima sereno, sono abbastanza tranquilli e partecipano alle attività senza particolari difficoltà: accettano in genere tutto quello che è dell’oratorio (strutture materiali, attività, persone…) senza critiche. Forse il senso critico non è ancora inserito nella personalità degli adolescenti o forse viene rimosso (il 36,5% infatti non risponde alla domande che esplorano la critica e il 13,4%, totale 49,9% dice che non critica nulla…). Dobbiamo ritenere che forse perché dell’oratorio piace tutto?...

* L’analisi di alcune risposte autorizza a tirare conclusioni sulla mancanza di senso critico nei confronti degli animatori, che in tutte le fasce di età vengono catalogati capaci di coinvolgersi “molto” (72,0% senza grandi variazioni tra maschi e femmine). Solo il 19,4% avanza una critica sul loro coinvolgimento e dice che si coinvolgono “poco”. Gli estremi raccolti sulla gradazione “coinvolgersi per niente” e il “non risposto” non hanno più peso statistico.

* La modalità di coinvolgimento degli animatori con i ragazzi più piccoli non è in modalità di “controllori”, ma di amici coetanei più grandi che capiscono e partecipano (51,1% dice che gli animatori sono amici più grandi; 23,7% dice che gli animatori sono coetanei). La sfumatura del “coetaneo” è più rilevante nei maschi che nelle femmine (30,5% contro 19,1%), mentre la sfumatura “amico più grande” è più sentita nelle ragazze (56,9% contro 40,0% dei maschi).

* Del loro oratorio i ragazzi, sia i maschi che le femmine, non cambierebbero niente (33,5%), se mai migliorerebbero un poco la struttura (9,8%). Sostanzialmente va bene così come è strutturato. Anche qui però un 24,5% di non risposto dice che il senso critico o non c’è o è frenato.

* Una domanda era: perché tanti coetanei non frequentano l’oratorio? Vi sono sostanzialmente tre risposte che si riferiscono alle tipologie delle paure dei ragazzi. Queste piste esigerebbero un approfondimento adeguato:

– hanno paura di essere giudicati troppo di chiesa (53,3% più le femmine che i maschi: 58,1% contro il 46,8% dei ragazzi). Il dato è significativo statisticamente e si mantiene costante in tutte le fasce di età. Corrisponde verosimilmente a quella categorie di persone che vivono lontane dalle strutture parrocchiali e religiose;

– molti ragazzi si sentono già grandi e quindi sentono le “cose” dell’oratorio come limitanti o infantili per il loro momento evolutivo (41,7%, con dieci punti di differenza tra maschi 47,7%, rispetto alle ragazze 36,5%);

– molti ragazzi si trovano meglio fuori dell’oratorio (33,5% senza grossa distinzione tra maschi e femmine);

– emergono altre due motivazioni che possono essere importanti per comprendere la sociologia dell’oratorio: temono di essere troppo controllati (12,4%, più le ragazze che i ragazzi) e l’oratorio non è adeguato ai gusti dei ragazzi di oggi (11,1% senza grandi differenze tra maschi e femmine).

Anche riguardo a questa area si possono avanzare alcune considerazioni in riferimento all’ambiente educativo che si viene a creare nell’oratorio in modo informale. L’ambiente è casa di tutti e non vi sono “centri di potere” troppo evidenti, né stimolazioni personalizzate troppo intense (come a scuola o in famiglia). Il clima di oratorio sembra caratterizzato da grande tolleranza verso chi non è ancora maturo, non la pensa come gli altri, non si adegua pienamente alle cose comuni; sembra esserci accoglienza e aiuto reciproco senza favoritismi o paternalismi esagerati. I ragazzi più grandi (definiti amici e coetanei) vivono il loro ruolo di protagonismo senza troppo pesare sui più piccoli, e i più piccoli vengono “accuditi” dai grandi-animatori (cioè organizzati, assistiti, fatti esprimere nel gioco e nella attività…) con sobrietà e in modo minimale che risulta accettabile a tutti. Si può ritenere che quando uno si stanca o non vuole più starci se ne possa andare senza che nessuno faccia opposizione o ostruzione.

Ciò non significa che la struttura non abbia le proprie regole, ma che la struttura è tollerante e minimale verso tutti, cioè che va bene per tutti (o si adatta a tutti) proporzionatamente al grado di maturazione che ognuno presenta.

“Ogni adolescente allarga il proprio orizzonte cognitivo non riuscendo, nei primi momenti, a non organizzarlo se non secondo modalità piuttosto elementari. Tende cioè a distinguere nella realtà grossi blocchi di significati semplicemente contrapposti fra loro, sia per quel che riguarda i valori, sia per quel che riguarda le credenze e i sistemi di idee… I giudizi dell’adolescente sulla realtà sociale e sul significato stesso delle istituzioni rischiano perciò di apparire manichei (del tutto positivi o del tutto negativi, senza mezze misure) e poco consapevoli della complessità della situazione reale (…). Si può considerare l’adolescenza come un cambiamento che riguarda l’appartenenza al gruppo sociale. Il soggetto non si considera più un bambino e non vuole più essere trattato come tale, ma non può d’altra parte sentirsi adulto, cioè pienamente appartenente al gruppo degli adulti. Ci sono infatti, per la maggioranza degli adolescenti, molti elementi che gli ricordano che non è ancora adulto: non ha un lavoro, non si guadagna da vivere, deve continuare a vivere con la famiglia di origine da cui è mantenuto, non è considerato ancora maturo (e non si considera tale lui stesso!) per un rapporto eterosessuale stabile, anche se è ormai maturo sul piano biologico. L’uscita dal gruppo dei bambini, d’altra parte, gli garantisce la possibilità di fare cose che in precedenza gli erano vietate: uscire la sera, incontrarsi con amici e amiche fuori casa, essere parte attiva di gruppi di coetanei, andare in discoteca, partecipare a vacanze al di fuori della famiglia, viaggiare con amici, ecc….”.[5]

In oratorio si va alla ricerca di un ruolo da “protagonisti”

I dati emersi dalla ricerca permettono di ricostruire un sentimento comune a tutti i ragazzi/e che frequentano la struttura dell’oratorio e di sottolineare l’idea dell’oratorio come una palestra di allenamento al fare qualche cosa di utile a sé e agli altri. Questo è un bisogno di tutti gli adolescenti che diventano così protagonisti del proprio agire e visualizzano in questo modo le loro capacità e le loro attitudini, mettendo così le basi di una professionalità aperta al lavoro e alla società. Le risposte a questo Questionario sono colorite di entusiasmo e voglia di protagonismo.

* Il 65,5% degli intervistati (ragazzi e ragazze) partecipa infatti all’animazione estiva nella duplice posizione di utenti e animatori. In gran parte frequentano le scuole superiori (il 64,1%), mentre quelli che vengono all’oratorio solo in veste di utenti appartengono verosimilmente alla fascia di scuola media (circa la metà 25,9%) e alla fascia di scuola elementare che dovrebbe essere presente con un numero rilevante di soggetti (circa il 60% del campione totale, come si rileva dal Questionario del CDO).

* I ragazzi della scuola elementare non hanno mai il ruolo di animatore: sono i “piccoli” (37,8%, come si rileva dal Questionario dei CDO) e sono semplicemente utenti, ma verosimilmente influenzano molto i compagni più grandi che hanno il doppio ruolo.

* Interessante notare che la maggioranza dei ragazzi/e utenti e animatori nello stesso tempo (75,8%) frequentano l’oratorio da almeno tre anni e stanno in oratorio (almeno nel periodo estivo di maggior attività) parecchie ore (il 35,5% per più di sei ore e il 25,6% verso le quattro ore).

Tutto fa pensare che abbiano usufruito negli anni precedenti delle attività dell’oratorio come utenti soltanto, che sia loro piaciuto e che quindi siano passati al ruolo di animatori… Ciò dice che negli oratori c’è una esclation educativa incentrata sul fare e sul partecipare, limitata però ad alcuni ruoli (sembra quasi che verso la tarda adolescenza negli oratori o si diventa animatori o si va altrove, in quanto non vi sono altre modalità di espressione delle proprie capacità).

* La tipologia di questi ragazzi rispecchia verosimilmente la “mentalità” di tutti gli utenti della loro fascia:

– frequentano gli oratori ragazzi ben disposti a partecipare anche a gruppi impegnati di catechismo (23,1%), di approfondimento della fede (29,0%), teatrale o musicale (12,4%), o ricreativi (11,7%)…;

– come già detto partecipano all’animazione in prima persona e ne sono entusiasti (partecipano all’animazione estiva il 65,4%);

– se non ci vanno, una buona percentuale presenta una motivazione, delle scuse, alcune valide, altre difensive: non hanno tempo (52,3% senza distinzione di sesso): e lo si può credere perché sono studenti o giovani lavoratori pressati dagli impegni scolastici (lavorativi). Un’altra scusa che ha colorito difensivo è quella che gli amici non ci vanno (19,6%) e che non interessa (solo il 15,9% con preponderanza doppia dei maschi rispetto alle femmine). Questo dato andrebbe approfondito e interpretato alla luce della risposta abbastanza significativa: “non venir giudicati troppo gente di chiesa” (52,3% senza grande distinzione di sesso).

Unica riflessione conclusiva a tale proposito è questa: la partecipazione ad attività che l’oratorio permette di instaurare, utili a sé o agli altri, è solo un’azione che l’adolescente recepisce “accanto” a quelle più importanti della scuola o del lavoro, della partecipazione alla famiglia, dei doveri religiosi, ecc. È un’attività di “tempo libero”, cioè di “spazio personale” nel quale si può sperimentare capace di fare, capace di stare con gli altri, capace di essere egli stesso centro organizzativo di attività. È nella natura della crescita che il bambino e anche l’adolescente inizi ad agire per potersi poi “definire” in base a quello che ha fatto e in base all’accettazione del proprio agire rispecchiata nel mondo degli adulti: agire per essere, si potrebbe dire con uno slogan.

Il protagonismo dell’agire per essere dovrebbe divenire una strategia educativa anche nel mondo della scuola e del lavoro, ma la vera comprensione di questo principio sembra ancora lontana dagli ambienti importanti in cui il ragazzo/a cresce, mentre invece l’hanno compresa di più le strutture educative come gli oratori, lo scoutismo, i gruppi di aiuto, ecc.

“Durante l’adolescenza ragazzi e ragazze stanno costruendo una percezione unitaria del corso della propria esistenza. Sulla dimensione del tempo come categoria, che si estende e si intensifica, si profila per così dire un’ipotesi su ciò che sono e su ciò che saranno. In tale scenario vanno collocando anche le scelte del tempo libero. L’uso del tempo libero diventa un esercizio privilegiato e un’abitudine continua a strutturare la propria vita: con decisioni che possono riguardare priorità da privilegiare in base ad un ordine di valori; mediante la capacità di completamento adeguato alle attività iniziate”. [6]

L’Oratorio è luogo di incontri informali con amici e coetanei, un luogo di divertimento

Meraviglia certo un poco che i ragazzi di entrambi i sessi vadano all’oratorio soprattutto per motivazioni utilitaristiche che servano solo alla loro crescita sociale e al divertimento. Si sentono probabilmente già super-occupati con la scuola e gli impegni imposti dalla famiglia, per cui all’oratorio (che è alternativo della casa o della contrada) vogliono non avere ulteriori impegni.

Questa aspettativa molto intensamente espressa dai ragazzi utenti degli oratori non coincide con le finalità espresse dagli organizzatori, i quali (lo ricaviamo dalle loro dichiarazioni) si aspetterebbero impegno catechistico e formativo.

* Nelle aspettative dei ragazzi/e intervistati nella duplice veste di utenti e animatori di oratori, sono pienamente realizzate (cioè riportano consistente valore statistico) due mete di forte valore pedagogico e umano: stare insieme e divertirsi.

Altre due (che sono però quelle fondamentali per l’istituzione che organizza e sostiene l’oratorio) sono appena abbozzate (cioè riportano poco peso statistico): approfondire la fede e confrontarsi con gli educatori adulti.

– Il 36,1% degli intervistati dice di venire all’oratorio per stare insieme agli altri senza troppi controlli e il 39,3% dice di venire per incontrare coetanei con gli stessi problemi. Sommati insieme questi due indici dicono che una consistente percentuale di ragazzi/e (75,4% dei giovani intervistati) affermano il valore pedagogico socializzante della struttura oratorio.

– Divertirsi (55,8%, con leggera differenza maggiore tra i maschi che nelle femmine) è l’altra finalità chiaramente fermata da oltre la metà degli intervistati, e questa meta è molto comprensibile con la connotazione di “tempo libero” che l’oratorio detiene per i ragazzi.

* Le finalità “serie” legate all’evangelizzazione espressa nella ricerca di fede e nella partecipazione alla Chiesa (che sono quelle maggiormente perseguite dagli organizzatori e dal CDO) hanno poca rilevanza statistica nella percezione degli utenti-animatori.

– Approfondire la fede, finalità tanto perseguita dall’istituzione, non è percepita dagli utenti: raggiunge solo un piccolo valore del 15,2% (in crescita però dai 13/14 anni fino ai 19) con notevole differenza tra maschi (1,4%) e femmine (16,2%).

– Altra finalità abbastanza emergente nel desiderio dei ragazzi (19,7%), è quella espressa nell’affermazione di venire all’oratorio per confrontarsi con persone adulte.

Ciò esprime probabilmente il desiderio che i ragazzi sentono di avere modelli diversi da quelli presentati dai genitori (e diversi da quelli dei professori), mediante i quali ognuno può confrontare se stesso e il proprio progetto futuro in modo libero e informale, quasi “osmotico”.

Osservazione conclusiva riguardante il clima pedagogico che si va instaurando nell’oratorio “ideale” è quella che ogni adolescente vorrebbe trovarvi uno “spazio di crescita” proporzionato ai propri bisogni e ai propri interessi. Il confronto con i modelli adulti presentato dagli educatori può veramente instaurare un processo carico di stimolazioni valide per costruire una identità adulta (quella rispecchiata appunto dai modelli) che coglie aspetti identificativi diversi da quelli dei genitori e degli insegnanti.

Le virtù umane della tolleranza, della discussione, della partecipazione che si manifestano nella pluralità dei modelli vengono accettate dagli adolescenti molto meglio che non le stesse virtù sperimentate accanto a modelli unici e impositivi come a volte avviene in famiglia e nella scuola.

L’Oratorio è una specie di casa aperta, che le famiglie considerano “sicuro e fidato”

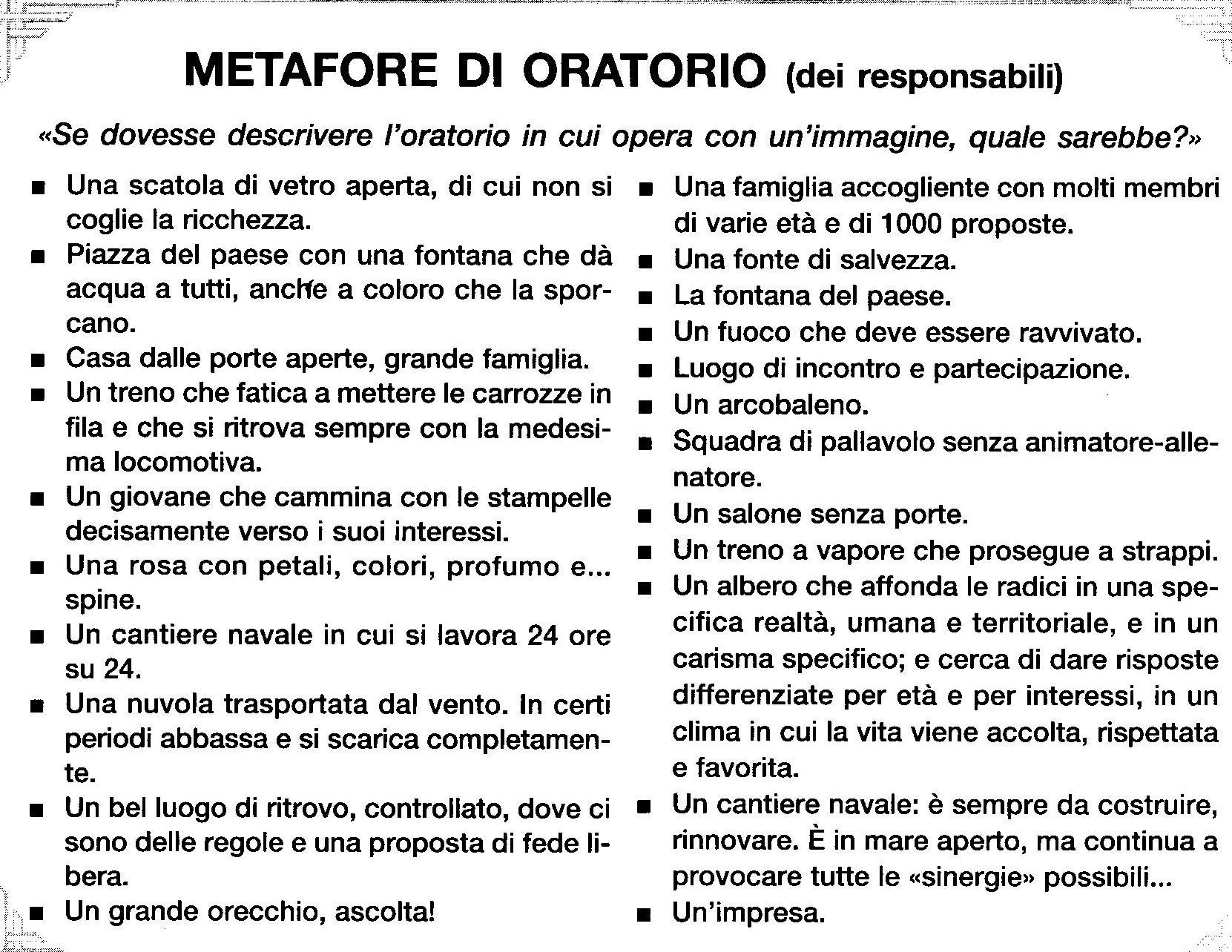

I ragazzi vogliono poter stare nel loro oratorio in modo libero, informale, un luogo loro dove non bisogna imporsi e “farsi avanti a gomitate” per poterci stare e restare, ma soprattutto un luogo adeguato alla loro instabilità relazionale. Richiesti di darne un’immagine che esprima il loro punto di vista, lo descrivono con immagini povere ma cariche di contenuto emotivo.

* Le immagini con le quali viene descritto il proprio oratorio ricalcano i bisogni che gli adolescenti hanno: venire accolti e trovarsi bene. Non sono tanto originali ma sono molto cariche di aspettative: una casa (17,9%: ragazze 20,2%, ragazzi 14,6%); una famiglia (11,1%), un punto di incontro (10,5%)… I ragazzi non sono ancora capaci di qualificare i loro bisogni e le loro aspettative, per questo le immagini sono ricalcate da quelle della loro esperienza, casa e incontri casuali. Per questo anche questo il 22,0% non risponde.

* Riferito alle aspettative dei loro familiari i ragazzi intervistati dicono che l’Oratorio è un ambiente affidabile che dà sicurezza (29,9% con notevole differenza a favore delle ragazze), che consente di stare insieme ai coetanei senza pericoli e che raggiunge finalità educative.

Quindi le famiglie sono contente che i ragazzi e le ragazze lo frequentino e il 93,3% dice che le famiglie sono contente che i figli vadano all’oratorio. In buona percentuale dicono che sono contente “molto” (67,3%), un’altra percentuale discreta dice che sono contente “abbastanza” (26,3%).

NOTE

[1] J. E. Vecchi in: UPS, Dizionario di Pastorale giovanile, Elledici, 1989, p. 615-616.

[2] Cospes, L’età incompiuta, Elledici, 1996; Tonolo G., Adolescenza e identità, Il Mulino, 1999; Diamanti I. (a cura) La generazione invisibile, Il Sole 24 Ore, 1999; Donati P., Buzzi I., Giovani e generazioni, Il Mulino 1997; Palmonari A., Gli adolescenti, Il Mulino, 2001.

[3] J. E. VECCHI, ibidem, p.621.

[4] Palmonari A., Gli adolescenti, oc. p. 97.

[5] Palmonari A., ibidem, p. 118.115-116.

[6] Tonolo G., Adolescenza e identità, Il Mulino, 1999, p. 64.