Linee per un piano di formazione degli obiettori

Mario Delpiano

(NPG 1995-08-77)

Come fondamentale premessa ricupero un dato di consapevolezza: un progetto di formazione non può mai essere il punto di partenza zero; esso si sviluppa a partire da quello che è il «progetto culturale» di una istituzione o di una realtà sociale.

Per questo il progetto di riferimento da cui attingo gli elementi-quadro per articolare la formazione è quel progetto di educazione alla fede in stile di animazione delle giovani generazioni che la nostra rivista è venuta sviluppando in un ben definito modello (quello ermeneutico secondo quella «logica del seme» cui sempre ci richiamiamo) e successivamente nell'itinerario di educazione alla fede.

Questo tipo di progettualità educativa deve qui essere coniugata consapevolmente ed entro un modello di circolarità ermeneutica, con il progetto della cultura e della prassi di pace e di non violenza che soggiace ad ogni scelta di coscienza.

In questo ulteriore ambito di riflessione (la formazione al Servizio civile come servizio educativo), sembrerebbero a prima vista venire a identificarsi formazione dell'obiettore e formazione dell'animatore: una formazione finalizzata ad un unico obiettivo: l'inserimento attivo e originale da operare all'interno del progetto educativo-pastorale della comunità educativa. In realtà le cose non stanno proprio così; la riflessione è invece pervenuta ad alcune conclusioni che sin teticamente possiamo formulare così: l'obiettore di coscienza che ha optato per un servizio educativo divenga un «buon animatore», ma non sia solo un animatore in senso generico: egli è chiamato a divenire «animatore alla pace e alla non- violenza» dei giovani coi quali vive.

In tal modo l'essere animatore è segnato da alcune qualità che proprio la scelta di coscienza evidenzia e potenzia.

C'è un ulteriore dato di fondo che intendo qui richiamare come premessa.

L'itinerario di educazione alla fede di una comunità che cammina in compagnia dei giovani produce una mentalità ma è anche uno strumento di formazione continua per tutti e che non possiamo considerare irrilevante nella nostra prospettiva: l'itinerario contempla delle tappe, dei movimenti progressivi, degli obiettivi educativi specifici, delle esperienze e dei contenuti fatti circolari, ed infine delle strategie operative.

Si tratta di esplicitare tutto questo e di pensare ad un processo che identifichi nei «movimenti formativi» un'occasione qualificante della formazione a livello di presa di coscienza, interiorizzazione e apprendimento di alcune abilità che permettano a tutti i soggetti, e all'obiettore in servizio in particolare, di imparare dalla vita e dall'esperienza del servizio.

In conclusione si tratta allora di aiutare l'obiettore ad inserirsi (formazione di ingresso) in un cammino di formazione che riguarda tutti, ma permettendogli anche di approfondire la qualità quanto animatore) che non lo omologhi e la specificità (la sua «diversità» in a tutte le altre figure.

L'ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI

Il momento dell'analisi dei bisogni è essenziale per fotografare la situazione di partenza. L'analisi dei bisogni si spinge oltre la lettura meramente sociologica, perché essa è già lettura educativa, rivelazione di potenziali soggettivi, di bisogni espressi consapevolmente dai soggetti o definiti nei progetti istituzionali precodificati, e di esigenze non consapevolmente elaborate ma che chi progetta deve saper formulare.

I bisogni formativi dell'obiettore

In quanto animatore:

* L'obiettore è anzitutto un giovane che sta costruendo la propria maturità di vita attraverso l'elaborazione della propria identità personale, sociale, culturale e

dunque anche esistenziale-religiosa.

In particolare è un giovane che manifesta esigenze-bisogni del tipo:

– un bisogno di essere soggetto e non oggetto nella formazione, anche per quanto riguarda la scoperta della cultura e dell'educazione non violenta;

– un bisogno di articolare identità e alterità attraverso un processo di differenziazione personale e sociale;

– un bisogno di elaborare una identità come differenza aperta all'altro che si struttura come solidarietà aperta;

– un bisogno di ricostruire il nucleo dell'identità attorno al «senso» della vita, di quello che fa e che è chiamato a fare, di quello che vive, delle scelte di coscienza e di servizio alla società.

* L'obiettore vive come giovane coinvolto in prima persona in un «servizio civile obbligatorio» che si qualifica nel contesto che qui prendo in considerazione come «servizio educativo» e, in senso ampio, di prevenzione. Si tratta dunque di un giovane che è chiamato ad abilitarsi ad un servizio e che perciò ha bisogno:

– di essere motivato a questo tipo di servizio anche come conseguenza della propria scelta di coscienza, e di sentire di avere già in sé, anche se implicitamente, le ragioni che è chiamato a verbalizzare e a restituire in relazione della propria scelta;

– di trovare all'interno della scelta del servizio educativo come Servizio civile le ragioni della scelta nonviolenta;

– di essere accolto e accettato con il livello della sua capacità/incapacità per poter crescere nel suo saper servire;

– di acquisire la capacità di inserirsi in un contesto (comunità, progetto, ruolo) e di saper interagire in collaborazione con altre persone. Anche se tutto ciò può risultare, per chi ne è sprovveduto, cosa del tutto nuova e sconosciuta;

– il giovane in ogni caso ha bisogno di poter raccordare ruolo e competenze richieste da un lato con l'identità personale, culturale e sociale che viene elaborando dall'altro;

– di acquisire quel ventaglio di competenze culturali, educative, relazionali, tali che gli permettano di divenire soggetto partecipe di una prassi e di una progettualità educativa; e ciò in modo tale che queste competenze rappresentino la valorizzazione, il potenziamento di disposizioni, interessi, sensibilità e capacità che egli ritrova e coltiva in sé al presente;

– di imparare a gestire i conflitti relazionali, che segnano ogni esperienza di appartenenza comunitaria e ogni impegno di condividere, secondo la logica della nonviolenza.

I bisogni formativi dell'«organizzazione»

Sono quelli emergenti dalla comunità educativa che opera secondo un progetto educativo-pastorale che ha confini più ampi di se stessa, perciò collocata dentro livelli più ampi di progettualità condivisa. Questo fatto determina e specifica, qualificandosi ulteriormente, i compiti formativi del servizio dei singoli obiettori dal momento che essi sono chiamati ad operare all'interno di una struttura, di una comunità, di un progetto che preesistono; anche se tutte queste realtà non possono fare a meno di confrontarsi, di rimettersi in discussione e ripensarsi profondamente nel momento in cui accolgono le energie nuove rappresentate dai giovani in servizio.

L'organizzazione perciò esige:

– la conoscenza del progetto istituzionale da parte degli obiettori;

– la partecipazione e condivisione creativa alla prassi educativa attraverso anche la definizione dei ruoli per l'obiettore (è definito davvero il ruolo dell'obiettore nella comunità educativa, o non gli è richiesto più spesso di giocare il semplice e poco gratificante ruolo del tappabuchi?);

– il bisogno, sul versante dell'organizzazione, è quello appunto di delineare il ruolo e la funzione dell' obiettore in quanto soggetto particolare in servizio educativo.

Ruolo e funzione possono allora configurarsi come quelli di: operatore di supporto nell'educativo (aiuto animatore);

– animatore (educatore tout court secondo uno stile comune);

– o animatore alla nonviolenza e alla cultura della pace.

Identikit dell'obiettore in servizio civile educativo

La conclusione del lavoro di ricerca ha portato a delineare l'obiettore come:

– un animatore: cioè educatore in stile di animazione (supporto per l'animatore in certi casi);

– che, pur in «servizio obbligatorio», riconverte la sua esperienza in stile di volontariato a tempo pieno, anche se delimitato per un anno;

– che è capace di operare «in contesto» di comunità educativa, e perciò da essa viene accolto, riconosciuto, valorizzato anche per il suo apporto specifico;

– con «una qualità in più» rispetto all'animatore: testimone qualificato e consapevole di pace e di nonviolenza in vita quotidiana dentro la prassi educativa, e ciò anzitutto con un modo di vivere la relazione educativa come relazione non- violenta;

– fino ad essere in grado di assumere anche un ruolo specifico nella comunità educativa di moltiplicatore e diffusore di una cultura della pace ed educatore alla nonviolenza (elemento qualificante e carismatico). In tal modo egli diviene animatore alla nonviolenza.

PROGETTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE

Riconosciamo che esperienza e pratica di animazione quotidiana, anche se richiedono un ingresso in progressione, sono il luogo vero e reale della formazione (si apprende dall'esperienza); e af fermiamo al contempo, come condizione irrinunciabile del servizio educativo, la necessità, sia iniziale che ricorrente, di attività e momenti «specificamente formativi» che siano mirati alla presa di coscienza, all'analisi, interpretazione, elaborazione e strutturazione dell'esperienza vissuta di animazione, in modo che sia assicurato il saper apprendere dall'esperienza e dalla vita.

Posta questa fondamentale premessa, si può ipotizzare, per quanto riguarda la definizione ed elaborazione degli obiettivi formativi, quanto segue:

* Un obiettivo di primo livello (esprimente le grandi finalità unificate), che articoli l'elaborazione dell'identità del giovane obiettore attraverso «competenze esistenziali» e «competenze professionali», unificate attorno al «senso» del servizio di animazione verso le nuove generazioni e come modo concreto di incarnare in maniera originale la scelta della pace e nonviolenza.

* Un articolarsi di questo obiettivo in due direzioni fondamentali di competenze che chiamiamo:

– competenze esistenziali (cultura giovanile elaborata, cultura della pace e cultura dell'educativo);

– competenze tecnico-professionali (abilità di chi sa porsi come moltiplicatore di una cultura di pace e sa mettersi in relazione culturale con le nuove generazioni in un contesto).

LE COMPETENZE ESISTENZIALI DELL'OBIETTORE-ANIMATORE

Perché farlo?

Livello motivazionale:

– la ricerca e l'acquisizione di ragioni etico-esistenziali-religiose di un servizio educativo alle persone e con le persone che esprimano la scelta di pace e non- violenza;

– queste ragioni caratterizzano il declinarsi concreto, da obiettori, della «passione per la vita» che si fa condivisione della grande causa della vita e diviene scelta per il servizio della vita dei giovani a partire da quelli che ne hanno meno.

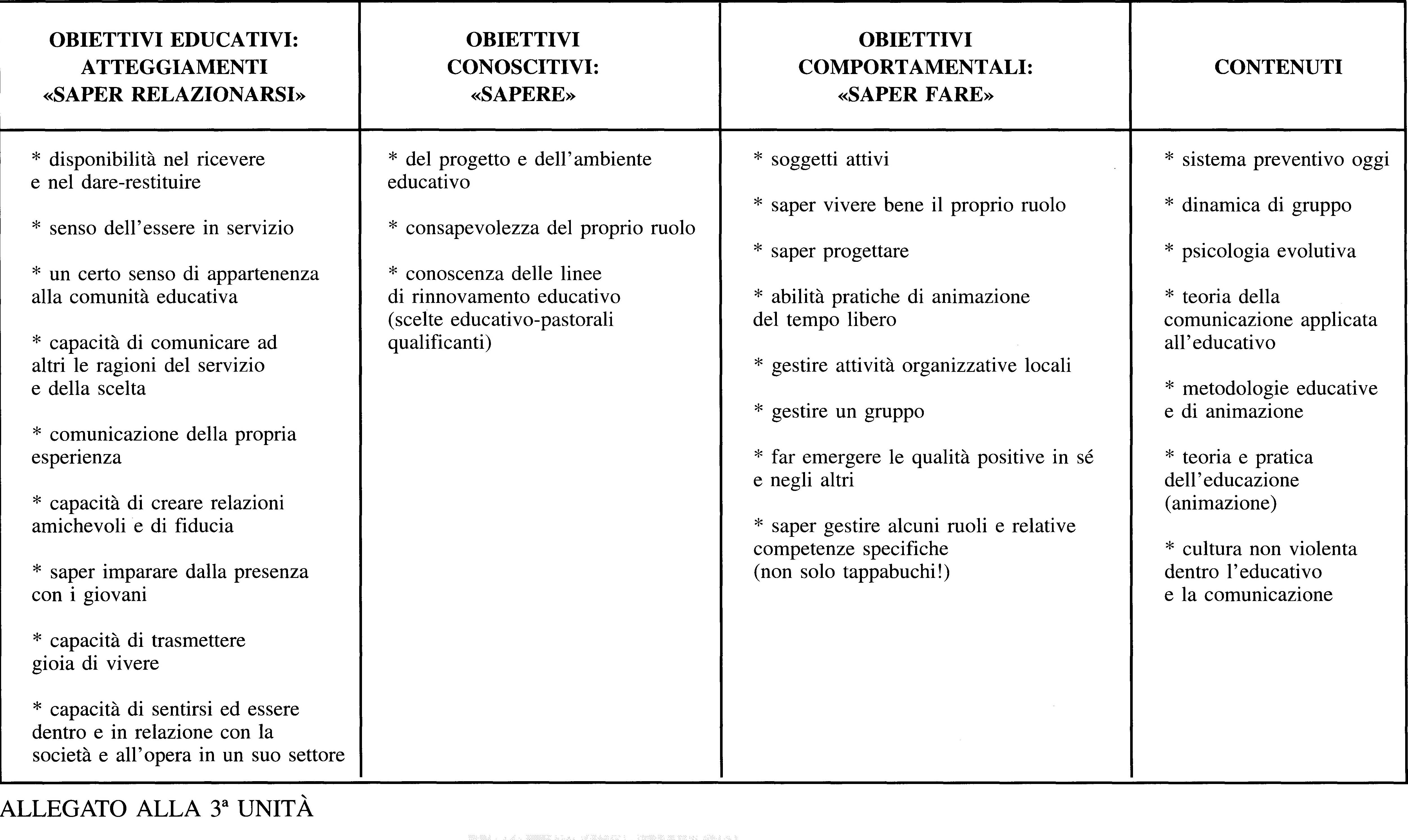

Saper essere, saper relazionarsi, sapere, saper fare...

A livello di competenze da acquisire si tratta di individuare atteggiamenti, conoscenze, comportamenti, ma assicurando la priorità che ogni nostro progetto pastorale afferma: essa consiste nel collocare gli atteggiamenti al centro e unificare così attorno ad essi e in funzione loro le competenze nella persona (si possono individuare ed eventualmen

te selezionare le corrispondenti conoscenze e comportamenti).

Ne abbiamo indicate, a modo esemplificativo, alcune:

– fiducia nella realtà (in sé, negli altri, nell'uomo, nella vita come mistero);

– accoglienza e accettazione di sé come condizione per accogliere l'altro;

– progettualità di vita quale concretizzazione di progetto d'uomo non violento e solidale nell'educazione;

– identità come ricostruzione del «centro» quale luogo del «senso della vita» a partire dai valori della cultura di pace (valori e ulteriorità);

– consapevolezza critica e accettazione del limite di sé e della propria finitudine come alternativa ad atteggiamenti di onnipotenza (individuale e istituzionale);

– apertura e sensibilità verso gli altri e capacità di entrare in relazione con loro collaborando e comunicando nella reciprocità;

– autenticità nella comunicazione, cioè capacità di raccordare e confermare livello comunicativo (il che cosa) e livello metacomunicativo (il come);

– identità e elaborazione originale della propria «differenza» continua culturale, anche come capacità di accettazione e confronto con la differenza generazionale, e come condizione del rapporto con l' altro;

-Capacità di ritrovare nella propria fede religiosa personale il «senso ultimo» delle proprie scelte e del proprio servizio;

-Disponibilità al cambiamento dentro l'esperienza di relazione con gli altri.

Quali contenuti selezionare?

– Elementi di una antropologia positiva dell' animazione e concezione ottimistica dell'uomo ispirata alla visione cristiana;

– contenuti di teoria dell'animazione culturale e della comunicazione culturale;

– teoria della comunicazione interpersonale;

– la specificità della cultura educativa;

– la spiritualità giovanile;

– cultura della pace e della nonviolenza in propria «differenza» culturale, anche contesto educativo e perciò relazionale.

Quali strategie metodologiche?

Organizzazione delle risorse già esistenti per la formazione degli animatori:

-Quali attività particolari( organizzazione di tempo/spazio/risorse/relazioni);

-Strumenti linguistici;

-Tecniche;

-Tempi e periodizzazione

Quale verifica e valutazione?

– Chi verifica e valuta? Autovalutazione, valutazione di gruppo, valutazione del formatore.

– Quando verificare e valutare? Verifiche iniziali, ricorrenti, e verifiche e valutazioni finali.

– Cosa valutare? (indicatori comportamentali che segnalano lo strutturarsi o il consolidarsi di atteggiamenti nuovi).

LE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI DELL'OBIETTORE ANIMATORE CON I GIOVANI

Saper essere, saper relazionarsi, sapere, saper fare

Si tratta di individuare e seleziona re degli atteggiamenti (e relative conoscenze e comportamenti) che descrivono le competenze da acquisire per un educatore-animatore in contesto. Qui ci sembra fondamentale il raccordo e il riferimento ai progetti di formazione degli animatori e delle comunità educative locali.

Quasi a mo' di esemplificazione:

* «Che cosa?»: i contenuti da far circolare nella formazione per consolidare l'acquisizione delle competenze educative:

– si tratta di «animazione» in ambienti educativi; perciò vanno definite competenze di tipo ermeneutico (cognitivo e oltre?) che implicano familiarità con i contenuti dell'animazione culturale come modello educativo per l'oggi e che si colloca criticamente all'interno del pluralismo dei modelli circolanti.

* «Come ci si pone con chi?»: riguarda 1' acquisizione di un «punto di vista» particolare che noi chiamiamo «sguardo educativo- pastorale» verso il mondo dei destinatari- compagni di viaggio; per esempio:

– capacità di analisi della situazione socioculturale dei destinatari;

– sensibilità ad una lettura educativa della domanda giovanile;

– capacità di lettura critica e problematica delle differenti offerte educative circolanti sul territorio e della sensibilità per la qualità dell'offerta della comunità educativa.

* «In quale contesto operare?»

– Conoscenza e valutazione del contesto territoriale e culturale in cui la comunità educativa opera;

– conoscenza e inserimento nella comunità educativa, nel suo progetto e condivisione della sua prassi educativa.

* «Come ci si regola nell'azione?»

– Abilità minimali di comprensione degli elementi di una progettazione educativa; abilità elementari di progettazione e programmazione di alcuni interventi.

* «Come si fa?»: le capacità operative di animazione in momenti ben circoscritti, come:

– acquisizione progressiva di un quadro metodologico;

– orientamento metodologico capace di riconoscere ciò che è centrale e ciò che è

periferico nel metodo educativo;

– alcune competenze di animazione di attività nell'ambiente;

– conoscenze minimali della dinamica di gruppo e di comunicazione nel gruppo...

* «In quale ruolo?»

– Capacità di delineare il proprio ruolo di supporto all'animazione o di animatore rispetto ai singoli, al gruppo, alla comunità educativa;

– acquisizione di un adeguato modo di vivere la relazione educativa con i giovani;

– acquisizione di capacità relazionali nonviolente verso la diversità e il conflitto.

La selezione dei contenuti

– Elementi minimi di «memoria salesiana» sul sistema preventivo ermeneuticamente ricuperata alla cultura attuale;

– teoria dell'animazione come modello educativo oggi nel panorama del pluralismo dei modelli circolanti;

– teoria e pratica di dinamica di gruppo;

– elementi di teoria della comunicazione e un modello relazionale per la pratica comunicativa quotidiana; comunicazione interpersonale e nonviolenta.

Risorse metodologiche

Definizione, selezione e organizzazione sequenziale di:

– esperienze/attività;

– strumenti e tecniche;

– sussidiazione;

– tempi, modalità, risorse esistenti.

Verifica e valutazione

– Sviluppo di alcune abilità specifiche di feed-back relazionale e di feedback operativo.

– Definizione di tempi/soggetti/strumenti di verifica ricorrente, individuale e di gruppo, degli interventi formativi e dell'esperienza della prassi educativa.

– Definizione delle modalità di valutazione dei risultati.