Vincenzo Lucarini

(NPG 1993-09-54)

CARATTERISTICHE DELLA FASE

Dopo le «schermaglie» della fase iniziale, in cui il gruppo si costituisce come una nuova realtà sociale, la problematica con cui il gruppo nel suo insieme si trova a fare i conti, è quella che riguarda la possibilità o meno da parte dei membri di coinvolgersi psicologicamente nella vita stessa del gruppo.

Perché questo compito venga assicurato, si richiede che siano stati adeguatamente elaborati e integrati i compiti relativi alla fase iniziale. In sintesi, nel momento in cui i preadolescenti, individualmente e nel loro insieme, hanno ricevuto delle informazioni di ritorno positive rispetto alle loro attese (bisogni, interessi, domande più complesse), e le esperienze fin lì acquisite sono nella linea di queste attese, con molta probabilità si pongono le basi per un maggiore coinvolgimento nella vita di gruppo.

La decisione di coinvolgersi maggiormente nei diversi aspetti e livelli del gruppo ha delle conseguenze sia a livello di comportamento individuale che a livello di fenomeni di gruppo.

Dal punto di vista individuale si nota una maggiore scioltezza e una maggiore facilità di attivazione e di relazione. Ciò è comprensibile alla luce del fatto che con le prime verifiche e rassicurazioni sulla non pericolosità del gruppo e sulla possibilità di fare esperienze piacevoli e significative, i preadolescenti sentono che possono fidarsi maggiormente e che possono quindi abbassare la soglia delle difese e dei controlli nel loro esprimersi e presentarsi invece in maniera libera e spontanea. Si nota quindi un aumento della spontaneità, una maggiore facilità nel liberare la pulsionalità ludico-motoria.

Questo fatto attiva una circolarità che si autorinforza creando possibilità ulteriori per livelli sempre maggiori di coinvolgimento. La maggiore spontaneità e facilità nel liberare la pulsionalità ludico-motoria fa sì che le esperienze che si fanno nel gruppo diventino più piacevoli e significative; e questo a sua volta crea la condizione per livelli ancora più profondi di coinvolgimento, e favorisce una maggiore spontaneità ed un ulteriore abbassamento delle difese e dei controlli.

A livello di gruppo, anche in relazione alla scoperta del piacere e del fare le cose insieme e all'esperienza di un tipo di divertimento più intenso ed elettrizzante, si manifestano e si rendono visibili i primi veri fenomeni e processi di gruppo.

In questo senso siamo in presenza della «nascita» psicologica del gruppo, laddove in precedenza il gruppo era tale più che altro da un punto di vista sociologico. La formazione e il primo consolidarsi dei legami interpersonali tra i membri del gruppo, e il primo porsi del gruppo in quanto «gruppo» nei confronti dell'animatore, sono gli indicatori psicologici del fatto che si è attuato un passo significativo nella sua storia.

Si passa infatti dall'esigenza, da parte dei preadolescenti, di distanziarsi, di uscire dal guscio protettivo del mondo infantile sulla spinta degli interessi ludico-motori che prevedono un uso funzionale del gruppo, alla decisione progressivamente maturata di coinvolgersi in maniera più personale in questo contesto socio-affettivo.

Il consolidarsi dello zoccolo duro della coesione

L'esperienza del «fare in gruppo», come evoluzione rispetto alla fase precedente in cui il gruppo era visto in funzione della soggettiva e personale esigenza di fare, diventa una forza catalizzatrice di fenomeni gruppali in senso più generale.

A questo livello si pone il primo, elementare senso del «noi», del far parte cioè di un contesto non solo sociale ma anche emotivamente ed affettivamente investito di significati. Si realizza quindi una prima stratificazione del senso di coesione, basata più sul vissuto, sulla scoperta di divertirsi molto e di fare esperienze piacevoli «facendo in gruppo».

E interessante notare che il tipo di coesione che si realizza in questa fase, rappresenta una specie di «zoccolo duro» su cui verranno a stratificarsi e a costruirsi ulteriori livelli di coesione, caratterizzati da una più consapevole adesione a obiettivi, progetti, valori e ad un certo modo di porsi nei confronti della vita. Si tratta di una coesione emotiva, accompagnata da un vissuto fusionale.

Siamo quindi in presenza, da un punto di vista generale, di un processo di tipo «centripeto». Il gruppo, cioè, comincia ad esistere come realtà psicologica, tanto da attrarre e coinvolgere energie, aspettative e risorse di cui i membri del gruppo sono in possesso. Si attiva così una comunicazione più intensa e fattiva tra i preadolescenti e. sull'altro versante, si definiscono più chiaramente i confini tra l'animatore e il gruppo e tra il gruppo in generale e il contesto più ampio in cui è inserito.

Accanto ad aspetti che segnalano la presenza del processo evolutivo e maturativo all'interno del gruppo (quali, in particolare, l'attenuarsi della focalizzazione massiccia sulle problematiche individuali e il formarsi iniziale del senso del «noi»), vanno rilevati altri aspetti, che si pongono come punti problematici, sui quali il gruppo stesso si vede impegnato per un ulteriore passo avanti nel suo cammino.

Nel tentativo di individuare questi aspetti potenzialmente ostacolanti, va tenuto presente che all'interno del gruppo è in atto un processo di progressiva strutturazione, organizzazione e definizione.

Va notato che la presenza di un contesto strutturato e organizzato, quale si va definendo il gruppo dopo una fase iniziale di relativa «libertà», ha un impatto assai particolare nel mondo dei preadolescenti.

I preadolescenti si trovano infatti in una situazione in cui stanno operando un processo di cauto e prudente distanziamento da ciò che ha il senso dell'ordine, della stabilità e della definizione abbastanza precisa. La presa di coscienza di un contesto che va strutturandosi potrebbe quindi essere vissuta:

- come un restringersi degli spazi di sperimentazione ed esplorazione;

- come il riproporsi di situazioni che attivano in maniera automatica modalità relazionali tipiche dell'infanzia, quali la dipendenza vissuta in maniera costrittiva, la passivizzazione, l'assunzione di atteggiamenti compiacenti o, all'opposto, di tipo ribelle.

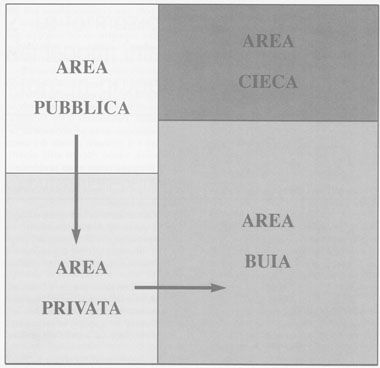

Nello schema della finestra di Johary, in relazione a questa seconda fase della vita del gruppo, emergono alcune variazioni significative rispetto alla configurazione del periodo precedente.

Innanzitutto si nota un ampliamento dell'area pubblica, legato al fatto che c'è un passaggio di informazioni e di dati dell'area privata. Ciò è dovuto, in particolare, agli stimoli e alle opportunità che il frequentarsi e l'interagire hanno offerto rispetto al far partecipi gli altri di informazioni e fatti che riguardano se stessi. Ciò avviene essenzialmente grazie a una modalità che possiamo definire di auto-presentazione. Con il termine di autopresentazione si vuole intendere che l'ampliamento dell'area pubblica è legata al fatto che è la persona che manifesta autonomamente aspetti relativi al sé, attingendoli direttamente dall'area privata, da quelle cose cioè di cui la persona è al corrente rispetto a se stessa e che gli altri non conoscono ancora. Porre l'accento sull'autopresentazione come modalità di ampliamento delle conoscenze reciproche tra i membri del gruppo, ha dei motivi ben precisi. Infatti, nel momento in cui i preadolescenti hanno la possibilità di poter decidere, e quindi di essere responsabili, sia dei contenuti personali che dei tempi e delle modalità con cui presentarli, si creano le condizioni di vivere il gruppo come un contesto rispettoso e di cui fidarsi. Ciò crea le condizioni per un ulteriore coinvolgimento nelle relazioni che si stanno creando nel gruppo stesso. Al contrario, se si usa la modalità del feed-back, come modalità privilegiata per allargare il campo delle informazioni e conoscenze relative ai membri del gruppo, ciò può creare resistenze e barriere difensive relativamente all'apertura personale oltre che al coinvolgimento e alla possibilità di creare un atteggiamento di fiducia. Il feed-back infatti si riferisce alle informazioni che vengono dagli altri e che ritornano alla persona interessata. Il rischio maggiore di questa modalità è che pone in primo piano la percezione che gli altri hanno della persona, la quale sente che viene messa in pericolo l'immagine consapevole che ha di sé, con conseguente crescita dell'ostilità e delle barriere difensive.

Un altro cambiamento relativo alle dimensioni delle aree è quello che riguarda il passaggio di informazioni dall'area buia a quella privata. Si tratta di passaggi che non assumono una rilevanza particolare, ma indicano per lo più la creazione di una permeabilità e di un canale attraverso i quali i preadolescenti vengono in contatto e acquisiscono una qualche consapevolezza di aspetti di sé di cui non erano a conoscenza, e che le maggiori opportunità di esperienze relazionali nuove permettono di far emergere e di rendere disponibile alle persone. Questo processo va visto in termini di potenzialità. Non tutti infatti ne approfittano. Per alcuni la pre sa di coscienza di aspetti di sé nuovi o in contrasto con l'immagine consapevole di sé, può essere vissuta come troppo ansiogena, rendendo così necessaria la attivazione di meccanismi difensivi e protettivi verso queste possibili consapevolezze.

In ultimo, si verifica un possibile cambiamento non tanto nelle dimensioni quanto nei contenuti dell'area cieca. Ciò di cui ciascuno dei preadolescenti non è consapevole e di cui gli altri possono essere consapevoli, può essere, all'inizio, fortemente condizionato da processi di tipo proiettivo. Si vede negli altri, immaginando che gli altri non si rendano conto di questo qualcosa che invece riguarda se stessi (caratteristiche, paure, ideali).

Si può spiegare questo con il fatto che inizialmente non si hanno molte informazioni e conoscenze sugli altri preadolescenti. Facilmente vengono rappresentati a partire da prerogative e idiosincrasie personali. Ma con l'aumento delle informazioni realistiche e oggettive sugli altri, anche questa area viene riconfigurata e adeguata a questi nuovi dati. In questo senso dalle prime sommarie impressioni che risentono di processi interni, si passa a una percezione sicuramente più accurata degli altri.

LA COMUNICAZIONE ANIMATORE-GRUPPO

In termini strutturali, la comunicazione tra animatore e gruppo segna, in questa seconda fase, il delinearsi di confini più chiari e definiti tra le due componenti in relazione.

Questo processo può essere visto il risultato dell'intervento di due di fattori:

- la creazione di legami più stabili dei preadolescenti tra di loro. Da questo deriva un senso di maggiore coesione e solidarietà, legate al percepirsi come simili per molti aspetti e tutti collocati all’interno di una stessa situazione evolutiva e psicologica. Sulla base di queste considerazioni l'animatore viene percepito e vissuto come diverso o come «altro» rispetto al gruppo.

- l'intervento educativo dell'animatore che, a partire dai presupposti dell'animazione, nell'impostare la relazione con il gruppo dei preadolescenti «metacomunica» che si sta relazionando con il gruppo nel suo insieme. I suoi interventi tentano di definire un confine tra sé come animatore, e il gruppo dei preadolescenti come sub-sistema a cui riconosce il ruolo di interlocutore. È il gruppo il suo polo di riferimento, non più solo i singoli ragazzi. A questo proposito l'animatore non si pone su un piano di contenuti, che riguarderebbero l'esplicitazione verbale di questa sua attenzione e di questo suo obiettivo, ma si muove su un piano metacomunicativo. Egli può fare questo in vari modi: ad esempio, se c'è un problema, invita il gruppo a discuterne e ad individuare delle possibilità di affrontarlo; se ci sono delle lamentele, stimola ad esplicitarle in gruppo.

I punti su cui si fonda una possibilità del genere sono i seguenti:

1.facilitare la discussione in gruppo di ciò che direttamente o indirettamente riguarda la vita del gruppo;

2.riconoscimento e attribuzione al gruppo di funzioni di approfondimento, di decisione e di elaborazione;

3. assumere come animatore la funzione di colui che invita il gruppo ad attivarsi su questi punti senza sostituirlo, spingerlo, manipolarlo; ma come colui che contemporaneamente si pone in modo dialettico verso quanto il gruppo esprime e fa.

Sempre nell'ambito della comunicazione tra animatore e gruppo, si rileva la presenza di un processo che in parte è in continuità e in parte si differenzia da quanto accadeva nella fase precedente. Si tratta della gestione dell'atteggiamento di dipendenza e di focalizzazione del gruppo nei confronti dell'animatore.

Questa dipendenza in precedenza veniva espressa in termini essenzialmente di tipo individuale e racchiudeva una sorta di aspettativa, che ogni membro del gruppo poneva nei confronti dell'animatore, rispetto al fatto che l'animatore stesso si facesse carico attivamente dei bisogni, degli interessi e delle paure personali.

In questa fase essa assume invece una connotazione diversa per alcuni aspetti. Ora tende a presentarsi in termini globali, da parte del gruppo verso lo stesso animatore. È come se il gruppo nel suo insieme, ed in termini fusionali al suo interno, manifestasse la tendenza a delegare completamente all'animatore il funzionamento e l'organizzazione del gruppo. Questo processo è basato su attese e aspettative particolarmente intense ed elevate e che allo stesso tempo risultano poco chiare ai preadolescenti.

Sulla base di questo processo i preadolescenti si affidano all'animatore perché sia capace di intuire, interpretare e preparare adeguate strategie di soddisfacimento alle richieste e alle esigenze nuove che hanno. Si tratta, come è facile notare, di una situazione che risulta al contempo assai delicata e paradossale.

È una situazione delicata, perché dal modo in cui l'animatore si pone in relazione con queste aspettative, dipende in gran parte la possibilità, la modalità con cui si evolverà il rapporto con lui e il cammino stesso del gruppo. È una situazione paradossale, perché attraverso una richiesta che prevede tutto sommato l'animatore in una chiara «posizione up» e i preadolescenti come gruppo in una posizione down» nella relazione, quindi con spiccati elementi di dipendenza nei confronti dell'animatore (essere compre si, avere un permesso e una possibilità concreta rispetto al soddisfacimento dei propri bisogni), viene contemporaneamente posta in atto una ricerca di evoluzione e di crescita di aspetti nuovi ed emergenti come veri e propri «battistrada» di un processo di maturazione e quindi di autonomizzazione.

Una trappola paradossale

Sembra, però, che la comprensione e l'accettazione di questa domanda, per molti versi paradossale, rappresenti per l'animatore la condizione e l'opportunità di una relazione segnata dalla fiducia e da un maggiore coinvolgimento. La gestione adeguata di questa domanda complessa che i preadolescenti consegnano all'animatore, può fungere da vera e propria pedana per un significativo scatto nel rapporto e nella comunicazione.

La capacità di gestire adeguatamente da un punto di vista educativo questa domanda paradossale implica, innanzitutto, la consapevolezza che i preadolescenti, in questa domanda, presentano un processo relazionale tipico dell'esperienza infantile (il dipendere da qualcun altro per il soddisfacimento dei propri bisogni) per dare spazio e trovare sbocco a contenuti nuovi e più evoluti (bisogni di autonomia, di relazioni paritarie, ecc.). L'animatore si trova di fronte ad una sorta di trappola, come è tipico delle situazioni in cui si deve rispondere ad un paradosso. Se si focalizza sul processo di richiesta di tipo dipendente e risponde facendosi carico delle aspettative e delle esigenze dei preadolescenti, si pone in una situazione in cui non considera l'aspetto maturativo e trasformativo implicito nella richiesta e «schiaccia» il preadolescente stesso in una posizione infantile. Se invece si focalizza sui contenuti che implicano bisogni più maturi, corre il rischio di presumere una capacità di presa in carico delle responsabilità nella gestione della propria esistenza che sono ancora in formazione. Nel primo caso il gruppo dei preadolescenti vedrebbe rispecchiata dall'animatore un'immagine e una rappresentazione di loro stessi come ancora bambini; nel secondo caso farebbe i conti con una rappresentazione di persone già grandi senza necessità di tipo rassicurativo e protettivo rispetto alle proprie paure e incertezze. A questo proposito c'è da sottolineare che i preadolescenti sono in una fase in cui non possono ancora contare su una definizione di sé stabile e autonomamente elaborata. Acquista invece grosso peso ciò che le persone significative rimandano e rispecchiano rispetto a loro in modo esplicito o implicito. Per questo non è indifferente il fatto che l'animatore si rapporti ai ragazzi secondo una posizione o secondo l'altra. Ogni posizione si basa su una certa immagine o rappresentazione che si ha dei ragazzi, e questa finisce per diventare una sorta di feedback che contribuisce a definire il modo di rappresentarsi e di definirsi autonomo da parte dello stesso preadolescente.

Il problema quindi comporta un livello relativo alla rappresentazione che l'animatore si fa dei preadolescenti, e un livello relativo alla comunicazione e alla relazione con il gruppo che poggia sul primo livello.

Risulta importante allora la rappresentazione che l'animatore definisce e utilizza. L'animatore deve stimolare continuamente se stesso a tenere uniti i due aspetti che il preadolescente in maniera paradossale gli consegna. Il preadolescente è contemporaneamente bloccato sulle sue paure e sulle sue preoccupazioni e in contatto con esigenze e modalità di porsi da persona «grande». Si tratta quindi di modularsi di volta in volta con l'aspetto emergente e che i preadolescenti sembrano manifestare, stando però attenti a non annullare l'altro aspetto e a non considerarlo, anche se non è visibile in quel momento.

Il gruppo chiede quindi all'animatore di relazionarsi in modo che tenga conto degli aspetti paradossali e apparentemente contraddittori; che si mostri disponibile a «immergersi» accanto a loro nella confusione e nella magmaticità del loro mondo interno.

Possiamo immaginare che questa problematica rappresenti il secondo «nodo» con cui l'animatore si trova a fare i conti nel percorso di creazione di una comunicazione segnata dalla fiducia e dal coinvolgimento progressivo nella relazione con i preadolescenti.

Così come nella fase precedente, anche in questa fase l'animatore non ha a disposizione indicatori diretti o esplicitamente forniti da parte dei singoli e del gruppo per verificare se, e fino a che punto, abbia «ingranato» nella relazione. Gli indicatori a cui l'animatore può accedere sono ancora di tipo indiretto e implicano il suo impegno nel procurarseli in un processo costante di monitoraggio che egli fa a due livelli:

- a livello di gruppo: a questo livello l'animatore tiene d'occhio le vicissitudini e le fluttuazioni sia della partecipazione alle attività che del coinvolgimento relativamente al gruppo nel suo insieme. Quello che in questo senso dovrebbe essere oggetto della sua attenzione sono gli eventuali cambiamenti, più o meno repentini, nelle abitudini e nei comportamenti del gruppo. Questo sia in senso quantitativo che qualitativo;

- a livello individuale: le stesse variabili elencate a livello di gruppo (partecipazione e coinvolgimento), sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, vanno considerate a livello dei singoli preadolescenti.

La costante attenzione dell'animatore alle fluttuazioni intorno a questi aspetti, permette di avere a disposizione informazioni significative rispetto al tipo di relazione instauratasi col gruppo. Le informazioni che emergono in questa maniera risultano assai importanti, perché da una parte rappresentano gli unici feed-back ai quali si può fare riferimento in maniera sufficientemente continua ed attendibile, e dall'altra perché il livello comunicativo dell'agito, del non verbale, è un canale prezioso e assai ricco attraverso il quale il preadolescente comunica informazioni significative rispetto a sé e al suo rapporto con le realtà esterne.

In ultimo, si deve sottolineare che queste informazioni non sono disponibili in maniera evidente ed oggettiva. Non ci sono cioè comportamenti e comunicazioni dei preadolescenti che indicano e rimandano in maniera univoca e precisa a certe modalità di vivere la relazione con l'animatore.

È l'animatore che seleziona alcuni messaggi e dati e li utilizza per formulare delle ipotesi. Le ipotesi che egli formula sulla relazione con il gruppo, elaborate a partire dai dati da lui selezionati, sono appunto solo delle ipotesi. In quanto ipotesi risentono molto della sua soggettività e del suo modo di vedere le cose. Non bisogna dimenticare, infatti, che l'animatore è parte in causa, un sub-sistema in relazione complessa con il sub-sistema gruppo dei preadolescenti. L'interazione tra questi due sub-sistemi dà vita al sistema globale rappresentato dal gruppo di animazione.

L'animatore, quindi, fa parte del sistema, anche se strutturalmente differenziato dai preadolescenti. Queste considerazioni vanno nella direzione di relativizzare le posizioni e le ipotesi dell'animatore. È necessario che l'animatore ricordi costantemente questa sua posizione particolare. Lo scopo di questa consapevolezza non è quello di sminuire le valutazioni dell'animatore, ma di invitare l'animatore ad averlo presente e ad allenarsi ad osservarsi come parte del sistema.

LA COMUNICAZIONE ALL'INTERNO DEL GRUPPO

Si accennava all'inizio al fatto che se i preadolescenti continuano a frequentare il gruppo dopo la prima fase, ciò si deve addebitare al fatto che essi, nel fare un bilancio e una verifica tra le loro attese e quanto viene offerto concretamente dalla vita di gruppo, si ritengono sufficientemente soddisfatti e motivati ad un'ulteriore appartenenza e coinvolgimento all'interno del gruppo stesso. Siamo quindi di fronte ad un accadimento rilevante, per quanto poco appariscente all'esterno. Si tratta della decisione di appartenere al gruppo in maniera più significativa. Per quanto questa decisione non sia mai definitiva e totale, ma progressiva e dinamica, e per quanto siano diversi i tempi, l'intensità e le modalità con cui ogni singolo preadolescente elabora questa decisione, si può affermare che in questa fase si creano le premesse affinché essa si realizzi, oltre al fatto che rappresenta comunque il compito e la problematica globale con la quale il gruppo si trova a fare i conti.

Il livello socio-organizzativo

Il realizzarsi della decisione di coinvolgersi e di appartenere al gruppo risulta significativo per un duplice motivo: il primo di carattere individuale e il secondo di carattere gruppale.

- A livello individuale la decisione di coinvolgersi può contenere e può essere legata alla decisione più generale che il preadolescente fa di porsi in termini benevoli e quindi di liberazione del cambio che sta sperimentando nella sua vita personale. Può quindi contenere la scelta di abbandonare il mondo infantile e di accettare le provocazioni e il salto verso il mondo adulto.

- A livello di gruppo il comparire di questa decisione segnala di fatto l'attivazione e il presentarsi di fenomeni e processi più propriamente «di gruppo». Il comportamento dei ragazzi, in seguito all'attivazione di questi processi, andrà inserito o letto meno nelle sue determinanti individuali e sempre più all'interno del contesto della rete di relazioni che costituiscono il gruppo.

In questa prospettiva e in considerazione del livello che si sta analizzando, quello socio-organizzativo, il primo fatto di un certo rilievo è rappresentato dal rendersi progressivamente visibili in modo significativo delle prime interazioni tra i membri del gruppo. Assistiamo quindi alle prime manifestazioni della rete di comunicazione del gruppo.

In generale, rispetto alla rete di comunicazione, assistiamo alla formazione dei primi canali di comunicazione che cominciano ad interrelare in maniera più stabile i membri del gruppo. Acquista via via maggiore importanza e spazio la comunicazione orizzontale, quella che riguarda cioè i preadolescenti tra di loro. Si tratta, evidentemente, di processi che sono ancora in una fase germinale e che hanno un carattere di fluidità. Il gruppo sta lavorando in maniera esplorativa su questa area, e va sperimentando la direzione, giusta per darsi un assetto comunicativo stabile e adeguato.

Un elemento che appare evidente, è che le interazioni di tipo orizzontale che caratterizzano questa fase, sorgono e sono strettamente collegate all'operatività e al fare del gruppo. La comunicazione e lo scambio tra i ragazzi ha maggiori possibilità e maggiore facilità di attivazione in relazione alla dimensione operativa.

Si tratta di una comunicazione «per» qualcosa e non una comunicazione «su» qualcosa.

In questo senso bisogna tener conto che il canale comunicativo ed espressivo privilegiato dai preadolescenti è quello legato al fare, alla corporeità, alla materialità, all'uso e alla manipolazione delle cose. La modalità linguistico-verbale, l'uso della riflessione e dell'introspezione, la logica ipotetico-deduttiva, il livello formale, sono ambiti sui quali il preadolescente sta costruendo delle competenze e sta imparando a servirsene per arricchire le proprie modalità di contatto e di comunicazione del proprio mondo, ma risultano ancora non pienamente utilizzabili e quindi poco praticabili.

Pensare allora all'attivazione delle energie comunicative di un gruppo di preadolescenti, focalizzandosi sulla modalità linguistico-verbale, sull'uso di contenuti cognitivi altamente formalizzati ed astratti, significa utilizzare i canali meno accessibili da parte dei preadolescenti. La rete di comunicazione di un gruppo di preadolescenti, con quanto di cognitivo può implicare nella prospettiva del facilitare la partecipazione e il protagonismo, nasce, prende forma e si stabilizza solamente se si innesta con il coinvolgimento dei preadolescenti nella progettazione, attuazione, verifica e confronto sulle attività, esperienze ed iniziative che coinvolgono le dimensioni e i canali privilegiati dai preadolescenti stessi.

Chiaramente, quanto ora prospettato appena adesso non va visto come qualcosa di praticabile e concretizzabile subito in questa fase. Va invece assunta un'ottica di tipo evolutivo, per cui la creazione di una rete di comunicazione, che interreli in maniera stabile e diffusa

i membri del gruppo, favorendone lo scambio e la partecipazione, va intesa come obiettivo a cui puntare nel corso di tutto il cammino della vita del gruppo. In questa fase, in vista del raggiungimento di tale obiettivo, è importante che l'animatore veda come centrale il problema della creazione del maggior numero di canali di comunicazione possibile, come precondizione per una successiva esplosione della partecipazione e, conseguentemente, per un più fattivo protagonismo del gruppo.

Dalle maschere ai ruoli

Un altro aspetto importante nel livello socio-organizzativo della vita di gruppo, in questa fase, è rappresentato dal primo emergere dei ruoli e dal venir meno della necessità di ricorrere alle «maschere».

Come accennato nella descrizione della prima fase, le «maschere» rappresentano delle modalità adattive, mediante le quali i preadolescenti tentano di gestire, nel modo migliore possibile, la situazione sociale nuova che stanno vivendo nel gruppo. Laddove per «modo migliore possibile», si intende il presentare una «faccia» di sé che, sulla base di una rapida valutazione della situazione e della immagine consapevole di sé, può risultare come quella che ha maggiore probabilità di ricevere consensi e di risultare quindi «vincente». Così, all'inizio della vita del gruppo ognuno si presenta con una propria «maschera».

Al di là delle funzioni «progressive» e di quelle «protettive» che l'uso della «maschera» garantisce, vanno anche considerati i rischi insiti in un loro uso massivo e continuativo.

In linea di massima ci sono due tipi di rischi:

- il rimanere impigliato e incapsulato nella dinamica infantile del dipendere dall'ammirazione, dalla gratificazione e dall'apprezzamento di aspetti di sé considerati positivi e accettabili da parte di qualcun altro ritenuto significativo. Si tratta, in particolare, di assumere un atteggiamento di delega all'esterno di funzioni di gratificazione e ammirazione, e di far vedere di sé quelle caratteristiche tipiche del «bravo ragazzo», basate quindi sull'ubbidienza e sulla compiacenza, sulla dipendenza dagli altri;

- il secondo rischio riguarda la messa tra parentesi e anche, a volte, di negazione di quegli aspetti di sé che non rientrano tra quelli della dinamica precedentemente messa in luce. Quei comportamenti e quelle modalità di presentarsi, verso i quali esistono dei dubbi rispetto alla possibilità di ottenere accettazione e apprezzamento, vengono quindi messi da parte.

Rispetto a questi rischi, è invece assai utile che il gruppo si configuri come luogo in cui è possibile mettere progressivamente da parte le «maschere» a cui ognuno ricorre, per sperimentare aspetti e modalità nuove di sé, a prescindere dalla reazione o dall'ottenere gratificazioni dagli altri. Concretamente ciò significa che nella vita di gruppo i preadolescenti devono avere la possibilità di attivarsi in modalità sociali nuove e più flessibili.

Il «gioco dei ruoli» rappresenta quindi una possibilità rilevante per il preadolescente per cominciare a dare consistenza, forma e di conseguenza visibilità al nuovo che va emergendo.

Il gruppo, come contesto sociale nuovo in formazione, una volta che si sono superate le problematiche iniziali di inserimento, fornisce occasioni rilevanti per potersi sperimentare nei numerosi ruoli che le dimensioni di compito e socio-emotive prevedono all'interno del gruppo stesso.

Attraverso la dinamica legata all'assunzione dei ruoli, vengono rese possibili alcune funzioni importanti rispetto ai preadolescenti singolarmente e rispetto al gruppo nel suo insieme.

A livello individuale, il fatto di ricoprire dei ruoli permette di ricevere dei riconoscimenti rispetto all'essere appartenente al gruppo. L'inserimento nel gruppo si realizza quindi non tanto per la semplice presenza fisica, né per gli inviti o per i proclami che l'animatore fa a che tutti si sentano coinvolti nella vita di gruppo; ma molto più semplicemente si ricopre un ruolo all'interno del gruppo, e il ruolo è lo spazio della persona nel gruppo. Il ruolo rappresenta, in conclusione, la modalità in cui si rende possibile e visibile l'esserci della persona nel gruppo.

A livello di gruppo, la presenza dei ruoli garantisce lo svolgimento di determinate funzioni che garantiscono l'esistenza, lo sviluppo e la crescita del gruppo come sistema.

Tra i due livelli si crea un processo di reciproco rinforzo e stabilizzazione. Ricoprire un ruolo importante per il gruppo crea riconoscimenti alla persona che lo ricopre, e questo a sua volta motiva ulteriormente la persona a svolgere quel ruolo e a coinvolgere se stessa sempre più nella vita insieme.

Concludendo, si può affermare che l'area dei ruoli rappresenta, in generale e specificatamente in questa fase, un'area ricca di implicazioni educative. L'animatore deve quindi porre molta attenzione e dedicare molte energie nell'indirizzare, in termini costruttivi per i preadolescenti e per il gruppo, le dinamiche e i processi che si attivano in questo ambito.

Il livello emotivo-affettivo

A livello emotivo-affettivo, un primo processo che si evidenzia in questa fase è quello tendente alla creazione di uno stato di fusionalità tra i membri del gruppo. Ciò accade come conseguenza della costruzione di una rappresentazione del gruppo come luogo sostanzialmente non pericoloso, e al quale poter affidare e dare spazio alle proprie energie di crescita. Il gruppo diviene un luogo colorato con tinte «positive», fino ad essere visto come tutto positivo e quindi idealizzato. La realtà del gruppo, in quanto vissuta come tutta positiva, attiva dei processi di investimento e di coinvolgimento al livello affettivo. L'investimento e il coinvolgimento che si realizzano, assumono i caratteri della fusionalità. I preadolescenti, cioè, tendono a sentirsi parte, a far «corpo» intorno a questa realtà vissuta come completamente buona.

Questo processo garantisce ai preadolescenti un inserimento protettivo e benefico all'interno di un contesto significativo, che funge da sostegno in un momento di cambio complessivo.

L'idealizzazione del gruppo e la fiducia

L'idealizzazione della realtà del gruppo poggia su una percezione e rappresentazione non realistica del gruppo stesso. Del gruppo vengono sottolineati tutti gli aspetti che piacciono e che sono di gradimento, mentre vengono sottaciuti o sminuiti nella loro importanza quelli che possono risultare spiacevoli o sgraditi. Questo permette anche di tenere a bada l'aggressività e le emozioni negative nei confronti del gruppo. Si tenta anche di evitare o di disinnescare eventuali situazioni conflittuali che possono emergere tra i membri del gruppo. Tutto questo ha lo scopo di mantenere un'idea del gruppo come realtà buona e positiva; la presenza di elementi negativi, infatti, attivando vissuti a affettività negativa, rischierebbe di danneggiare e rovinare in maniera irreparabile la costruzione della rappresentazione del gruppo come luogo positivo.

Chiaramente, quanto descritto si riferisce a livelli poco consapevoli, ma che comunque hanno il loro effetto sul modo in cui i preadolescenti si rapportano alla situazione concreta.

Un'altra tematica, legata a questi processi di carattere emotivo-affettivo, è quella della fiducia. La rappresentazione del gruppo come realtà positiva comporta anche che di questa realtà si arriva ad avere maggiore fiducia. La fiducia nei confronti del gruppo fa sì che il pre-adolescente sia dia il permesso di «affidare» ciò che risulta significativo e importante del proprio mondo personale.

La saturazione dei nuovi bisogni

Sempre a livello emotivo-affettivo, è importante considerare quelli che sono i bisogni dei preadolescenti in questa fase.

Se nella prima fase i bisogni prevalenti erano quelli di essere riconosciuti come persone esistenti all'interno del gruppo e di rassicurazione rispetto ai possibili pericoli che il gruppo poteva nascondere (pericoli alimentati in maniera intensa dalla proiezione dei fantasmi interni), ora i bisogni si situano essenzialmente sull'essere considerati come persone importanti, che hanno un valore riconosciuto dagli altri membri del gruppo.

Si tratta, dunque, del bisogno di valorizzazione di se stesso in quanto persona. Il preadolescente è affamato di segnali che lo riconoscano come persona positiva e importante, soprattutto in un momento in cui ha perso le coordinate che lo orientavano rispetto all'immagine di sé. Ciò che è interessante e caratteristico è che questi segnali di riconoscimento positivo, il preadolescente li desidera dai suoi coetanei, quindi dagli altri membri del gruppo. I coetanei si configurano così come i nuovi oggetti e contemporaneamente i nuovi soggetti d'amore nei suoi confronti. I segnali di apprezzamento e di riconoscimento che provengono dalle figure adulte e in particolare dai genitori, non hanno più il peso e l'intensità che avevano un tempo. Ora il preadolescente pende dai segnali che gli provengono dagli altri ragazzi.

Entrando nel merito di questi processi, va approfondito, da una parte ciò su cui il preadolescente cerca i riconoscimenti positivi e i segnali su cui si focalizza nella risposta degli altri, dall'altra l'uso che il preadolescente fa di questi riconoscimenti.

Segnali di riconoscimento

Per quanto riguarda ciò su cui il preadolescente cerca i riconoscimenti, si possono evidenziare due grosse aree.

La prima è quella relativa al proprio corpo, la seconda al gradimento sociale rispetto al suo modo di porsi e proporsi.

Egli desidera fortemente risultare piacevole, da un punto di vista estetico, ai suoi coetanei, oppure essere riconosciuto in possesso di doti particolari da un punto di vista fisico (resistenza, velocità, abilità specifiche in qualche sport, ecc.). Nel momento in cui si ottengono riconoscimenti di questo genere, si sviluppa un senso forte di soddisfazione e di gratificazione. Quando questi non giungono o sono contrari o non pari alle attese, il vissuto caratteristico è di tipo depressivo, quindi di delusione e di vergogna.

Il senso di vergogna, se presente a livelli alti, può rappresentare un ostacolo rilevante per il coinvolgimento e la partecipazione alle attività del gruppo. Non è raro assistere a situazioni in cui i preadolescenti si rifiutano di partecipare a giochi o ad attività che prevedono l'utilizzazione del corpo o comunque una certa esposizione agli sguardi e all'attenzione degli altri. Il problema è che difficilmente si rivelano i veri motivi di questi rifiuti; e tentativi di forzare in qualche modo la partecipazione hanno come effetto l'ulteriore irrigidimento del comportamento difensivo.

L'altra area su cui i preadolescenti cercano dei riconoscimenti riguarda la dimensione socio-emotiva. Si spera cioè di venire giudicati come socievoli, simpatici, gradevoli e degni di fiducia da parte degli altri.

I modi in cui si cercano questi segnali sono molto focalizzati sul comportamento non verbale e sulle comunicazioni implicite degli altri. Un sorriso, uno sguardo di ammirazione o uno sguardo intenso, una stretta di mano o un tocco, l'essere cercati, sono i segnali di riconoscimento che vengono maggiormente ricercati e che hanno un effetto particolarmente positivo a livello di vissuto. L'assenza di questi segnali o una presenza di segnali sia diretti che indiretti di tipo negativo, hanno un effetto distruttivo per i ragazzi, soprattutto se ripetuti e sistematici.

Il fatto che i segnali maggiormente cercati e considerati siano di tipo non verbale o comunque più impliciti, può risultare rischioso, perché crea le condizioni per processi di tipo proiettivo o per delle ridefinizioni dei segnali ricevuti. In poche parole, il preadolescente può cogliere dei segnali negativi o anche positivi lì dove non ci sono; oppure ingigantire in termini svalutativi o grandiosi alcuni segnali realmente ricevuti. Il rischio è dato dal fatto che non viene considerata la «realtà» dei segnali che arrivano; è invece dal suo mondo interno che il preadolescente prende spunto in maniera rilevante per costruire la «sua realtà».

Quando è in gioco la stima di sé

Un'ulteriore considerazione riguarda il modo in cui i ragazzi fanno uso di questi processi. Ogni segnale di riconoscimento, positivo o meno, diventa una verifica e una valutazione globale su di sé come persona. C'è quindi la tendenza a globalizzare, a prendere il segnale riferito ad un ambito, quello corporeo o quello sociale, e utilizzarlo come indicativo rispetto al «tutto» rappresentato da se stessi come persone. Oltre alla globalizzazione c'è la tendenza a dare più importanza e peso ai segnali del qui e ora. In pratica, se c'è un segnale negativo in un certo momento, questo ha più valore ed è più «vero» di tutti quelli positivi ricevuti in precedenza. La sensazione è che l'ultimo segnale cancelli quasi e faccia perdere di valore quelli precedenti. In questo senso il vissuto è quello di essere continuamente sotto esame, e di non poter contare su una struttura interna stabile di riferimento.

In tutto questo, ciò che è in gioco è il senso di essere una persona di valore, e quindi, in senso più generale, la stima di sé. Si tratta della dimensione narcisistica che viene rimessa in gioco. Dalla gestione e dall'equilibrio di questa dimensione, che riguarda il livello del sé profondo, dipende il senso di coesione, stabilità, accettazione. I cambiamenti violenti e diffusi che si presentano nella preadolescenza mettono in crisi l'equilibrio precedentemente raggiunto, che si basava sulla focalizzazione su persone significative esterne e in particolare dai giudizi e dall'immagine che queste rimandavano loro. Il compito, al quale ora il preadolescente è chiamato, è di costruirsi una struttura autocentrata che permetta e sostenga una immagine di sé realistica e buona.

Il gruppo, rispetto a questi processi, svolge un ruolo importante, soprattutto se al suo interno si respira un clima di rispetto e accettazione, in cui il preadolescente può fare esperienza di sé in relazione agli altri senza pericoli e blocchi eccessivi.

Un «mondo sotterraneo»: il livello affettivo

Un ultimo ambito di fenomeni riguarda il nascere dei primi innamoramenti e simpatie a livello eterosessuale. Anche rispetto a questo tipo di esperienza c'è la tendenza a viverle nel proprio spazio personale e privato, cercando di non farle trasparire all'esterno.

Nel loro insieme, tutti questi fenomeni concorrono a dare vita ad un vero e proprio mondo sotterraneo particolarmente denso e complesso, visto il peso e l'importanza dei fattori in gioco da un punto di vista emotivo-affettivo. Tutto ciò ha anche delle ripercussioni profonde nella struttura informale del gruppo. Sulla base di questi fenomeni si creano i primi orientamenti affiliativi o di distanziamento nei confronti degli altri membri. I criteri sui quali si realizzano questi orientamenti di affiliazione o di distanziamento sono in parte simili a quelli che si ritrovano nei gruppi più in generale e in parte caratteristici della preadolescenza.

Così ci si avvicina o ci si sente in sintonia con quelle persone del gruppo che:

- sono più accoglienti;

- sono più socievoli;

- sono più simili a se stessi;

- sono più vicine alla personalità ideale che ognuno ha;

- rispecchiano un'immagine positiva di sé.

Ci si distanzia invece, fisicamente o psicologicamente, da quelle persone che vengono percepite come:

- troppo differenti da sé;

- poco rispettose e accoglienti;

- caratterizzate da aspetti considerati negativi;

- focalizzate su un'immagine negativa di sé;

- pericolose (da un punto di vista psicologico) per qualche motivo.

La presenza di questi orientamenti iniziali non significa che si sia formata o si stia formando una precisa struttura informale. Il passaggio dagli orientamenti affiliativi o di distanziamento e la creazione di una particolare struttura informale, avviene nel caso in cui si realizzino delle particolari dinamiche a livello formale. La precoce creazione di una struttura informale ben definita è in genere il segnale di problemi relativi alle possibilità di partecipazione e di attivazione al livello formale del gruppo. Questi problemi possono avere come conseguenza la mancanza di spazi, riconoscimenti e valorizzazioni per alcuni membri del gruppo, così che il livello informale può risultare un rifugio e un luogo di solidarietà per coloro che si percepiscono come esclusi e marginali. Questo crea però i presupposti per il presentarsi di uno scarto progressivo tra la struttura formale e quella informale, rendendo così difficile e problematico restare e muoversi sul livello esplicito della vita di gruppo.

La pressione di conformità

L'investimento da parte dei membri del gruppo nei confronti del gruppo stesso che assume sempre intensità maggiore, fa sì che quanto comincia ad essere elaborato all'interno del gruppo, dal punto di vista di idee, atteggiamenti e comportamenti, intorno a cui c'è una convergenza e una comune accettazione, venga più facilmente assunto e integrato a livello individuale da parte dei preadolescenti.

Si tratta del fenomeno della pressione alla conformità, per cui il legame emotivo-affettivo, che si crea tra i membri del gruppo, funge da spinta verso la realizzazione di una certa omogeneità e conformizzazione a livello di idee, atteggiamenti e comportamenti, in direzione di ciò che viene percepita essere la posizione del gruppo. Il fenomeno di per sé non è negativo o pericoloso, in quanto è il segnale di un coinvolgimento che si è realizzato e che va consolidandosi.

Da un punto di vista educativo può risultare controproducente qualora l'animatore lo usasse più o meno consapevolmente in maniera manipolatoria, come strumento con cui ottenere il consenso e l'unità del gruppo. Per cui è necessaria una particolare attenzione nel favorire, per quanto possibile, un lavoro di consapevolizzazione, responsabilizzazione ed elaborazione.

Livello normativo-culturale

La pressione alla conformità è una tematica che si pone al confine tra il livello emotivo-affettivo e quello normativo-culturale, e ci permette quindi di introdurre delle considerazioni riguardanti quest'ultimo livello.

In questa fase il gruppo sta ancora lavorando per la costruzione delle condizioni che gli permetteranno di favorire la partecipazione, e quindi la possibilità di un attivo contributo, da parte dei preadolescenti, alla creazione del quadro di riferimento normativo-culturale del gruppo. Per cui il lavoro e l'impegno maggiore, arrivati a questo punto, sono focalizzati sulla creazione di una rete comunicativa adeguata, di una vasta gamma di ruoli che i preadolescenti possono rivestire e di un clima emotivo-affettivo di rispetto e valorizzazione. Non siamo ancora in presenza di un sistema orientativo-valutativo elaborato dal gruppo, ma anche in questo ambito si possono notare dei processi sotterranei che successivamente sfoceranno in manifestazioni più chiare ed evidenti.

Ci riferiamo in primo luogo al definirsi delle norme di tipo comportamentale che regolano la vita di gruppo: i giorni, gli orari in cui ci si incontra, le attività e le iniziative o tutto ciò che comincia ad essere abituale nel gruppo (le norme organizzative). Ci sono poi le prime norme di tipo sociale che definiscono ciò che è possibile o non è possibile fare nel gruppo in relazione agli altri.

Queste norme in gran parte sono implicite, nel senso che sorgono e vengono tenute in considerazione senza che ci sia stato prima un processo di esplicita e consapevole definizione di esse.

Comincia così a formarsi un sistema, in parte implicito e in parte esplicito, che funge da punto di riferimento per orientarsi e gestire i comportamenti sociali all'interno del gruppo. È un vero e proprio insieme di prescrizioni, regole, divieti che aiutano a capire ciò che risulta adeguato e ciò che non lo è.

Da un punto di vista educativo bisogna sottolineare che, se è naturale che ogni gruppo, man mano che si organizza e struttura, definisca anche una serie di punti di riferimento concreti, vanno tuttavia seriamente considerati i modi in cui tutto questo avviene. Non sono indifferenti, nella prospettiva dell'animazione, i processi che portano alla definizione di queste norme.

Sempre in questa prospettiva, le norme dovrebbero essere il risultato di un lavoro di interazione tra animatore e gruppo man mano che il gruppo fa delle esperienze e realizza delle attività. Non è utile che sia l'animatore colui che propone e che spinge a definire delle norme e che il gruppo sia il passivo ricettacolo di quanto stabilito dall'animatore. Il gruppo va attivamente reso responsabile e protagonista nella definizione dei punti di riferimento che lo riguardano. L'animatore non deve avere fretta nel codificare statuti, regole e decaloghi, ma deve capire che l'attenzione maggiore riguarda proprio il processo di creazione ed elaborazione che deve riguardare anche i preadolescenti.

Un altro punto su cui soffermarsi è il fatto che, soprattutto all'inizio della vita del gruppo e anche alla seconda fase, siamo tutto sommato ancora ad un momento iniziale; non bisogna focalizzarsi eccessivamente sulla dimensione della definizione delle norme e delle regole del gruppo.

Si rischia in questo modo di caratterizzare il gruppo come un apparato di prescrizioni e divieti. Una sottolineatura eccessiva di questo aspetto crea nei preadolescenti l'idea del gruppo come un luogo in cui si cerca di ingabbiare, irregimentare e soffocare la vita e le energie che sentono emergere a livello individuale e collettivo. Questo atteggiamento potrebbe nascondere paure e preoccupazioni, da parte dell'animatore o del contesto entro cui il gruppo è posto, rispetto al mondo in fermento, contraddittorio e instabile dei preadolescenti.

Il processo più adeguato, nella prospettiva dell'animazione, è quello inverso a ciò che si è appena descritto. È importante innanzitutto che i preadolescenti percepiscano il gruppo come luogo in cui è possibile liberare la vita che va cambiando, che va assumendo nuove forme e abbandonando le vecchie. Nel muoversi insieme in questa direzione, nel fare esperienza liberatrice del nuovo, il gruppo arriva, sulla base di questa esperienza forte, a definire dei suoi riferimenti vitali ed esistenziali che in questo modo non risultano vuoti e finalizzati al controllo, ma generatori di integrazione e rispetto verso la vita dei singoli e del gruppo. In breve, bisogna far emergere prima la vita nuova, per poterle poi dare delle forme, invece che preoccuparsi di controllare e canalizzare verso mete tranquillizzanti la vita che sta esplodendo.

LA COMUNICAZIONE DEL GRUPPO CON L'ESTERNO

Nella fase precedente il gruppo non era ancora differenziato e visibile dall'esterno. Ciò a cui stava lavorando, a livello di processi sistemici, era proprio la costituzione di un confine funzionale, che distinguesse il sistema gruppo dal sistema globale in cui era inserito. La definizione di questo confine segna un vero e proprio processo di separazione-individuazione dal contesto ambientale da parte del gruppo. È in gioco quindi la sua identità come gruppo, con quanto ne consegue a livello di processi interni ed esterni.

Ci sono degli indicatori che permettono di rilevare l'avvenuta definizione di questo confine. Alcuni si riferiscono alla dimensione soggettiva del gruppo, come ad esempio la nascita del senso del noi, che si può rilevare quando i preadolescenti cominciano a parlare del gruppo come realtà a sé, che trascende i singoli membri. Altri indicatori si riferiscono alla percezione di persone esterne al gruppo, come ad esempio quando il gruppo viene invitato a qualche iniziativa o attività, oppure quando i membri del gruppo vengono individuati, oltre che come individui, anche come facenti parte del gruppo stesso.

Dopo la definizione del confine che lo distingue dall'ambiente esterno e lo rende riconoscibile come gruppo, le energie vengono orientate e focalizzate essenzialmente ai processi interni. I rapporti e i processi che mettono in comunicazione il gruppo con l'esterno rimangono più sullo sfondo. Il gruppo, dopo aver effettuato e vista riconosciuta in maniera sufficientemente visibile la sua

identità in quanto gruppo, si preoccupa di impiegare le sue energie e le sue risorse alla costruzione e alla strutturazione del gruppo stesso al suo interno.

CONSIDERAZIONI EDUCATIVE: OBIETTIVO DELLA FASE

Anche per questa tappa del ciclo vitale abbiamo individuato l'obiettivo globale e una serie di obiettivi intermedi, che così abbiamo formulato.

L'obiettivo globale della fase sarà: Favorire il coinvolgimento nelle relazioni e nella vita di gruppo, in modo da permettere che il gruppo divenga un luogo significativo dove investire e canalizzare le proprie energie e i propri interessi: un luogo unitario e articolato.

Obiettivi intermedi

La meta della fase: il gruppo luogo significativo e delle identificazioni, sarà assicurata da una serie articolata di tappe che costituiscono gli obiettivi intermedi.

Scoprire il bello del fare insieme

Da una situazione dello stare insieme per trovare spazio a bisogni ed interessi personali, il gruppo deve man mano configurarsi come luogo in cui si ha il piacere di fare insieme. Il sorgere del «noi», la coniugazione al plurale della vita del gruppo, non sono dei processi che si realizzano in maniera automatica. Sono invece il frutto di un lavoro in questa direzione, un modo di indirizzare i processi verso determinate mete. Queste mete non sono raggiungibili attraverso il semplice «invito» a tenerle presenti e nemmeno con dichiarazioni di principio automaticamente sottoscrivibili da parte dei membri; sono invece il frutto di esperienze promosse e lette da questa prospettiva, successivamente consapevolizzate e assunte come «memoria» del gruppo. Quello a cui si punta è che i ragazzi facciano l'esperienza che lo stare in gruppo, le attività e le iniziative che vi hanno luogo, sono più belle, più piacevoli e divertenti di quelle fatte individualmente, e sono tali soprattutto se vissute con atteggiamenti di coinvolgimento, disponibilità e partecipazione attiva.

Per raggiungere ciò, si richiede che le attività e le iniziative vengano pensate e organizzate scegliendo innanzitutto quelle che maggiormente rientrano in questo ambito, e, in secondo luogo, occorre mettere in risalto quegli aspetti, quelle modalità organizzative e quelle variabili, che favoriscono l'esperienza del fare cose insieme in modo piacevole.

Stimolare la comunicazione e la partecipazione

Un secondo obiettivo intermedio a cui puntare in questa fase, è quello di cominciare a stimolare la comunicazione e la partecipazione dei membri del gruppo. La comunicazione e la partecipazione si possono attivare più facilmente e in modo più significativo in concomitanza e in relazione ad aspetti concreti e operativi della vita del gruppo. È difficile che possa manifestarsi unicamente «sulle parole».

L'animatore deve avere chiari i momenti e le situazioni in cui questo può avvenire:

- scegliere e definire il «cosa fare» in gruppo;

- l'organizzazione di quanto scelto;

- la realizzazione pratica;

- la valutazione dell'esperienza.

Deve esserci anche la consapevolezza che rispetto a questi punti la comunicazione e la partecipazione vanno costruite e intessute, tenendo conto degli ostacoli e i nodi da superare come, ad esempio:

- la refrattarietà a «buttarsi» e a partecipare;

- l'inconcludenza, il girare a vuoto;

- la eccessiva inibizione di alcuni e la eccessiva invasione di altri.

Si richiede quindi all'animatore che, con pazienza e costanza, senza cedere alle frustrazioni e alle situazioni di stallo, stimoli il gruppo ad assumere una modalità di funzionamento di base dove ci sia spazio per lo scambio costruttivo che coinvolga tutti.

Favorire la sperimentazione di nuovi ruoli

Un ulteriore obiettivo intermedio è rappresentato dalla creazione di un gruppo che si configuri come una sorta di laboratorio, dove si possono sperimentare nuovi aspetti di sé. In questa fase, tutto sommato ancora all'inizio della vita del gruppo, è utile che il discorso sui ruoli non venga affrontato per forzare verso una loro precoce e definitiva caratterizzazione. La funzione del lavoro sui ruoli, in questa fase, è appunto quella di permettere una sperimentazione di nuovi aspetti di sé, che solo in un secondo momento verranno codificati e riconosciuti come propri per ognuno dei membri del gruppo. La condizione per cui questo possa avvenire è che si respiri un clima di rispetto e di rispecchiamento accettante verso i modi di proporsi dei preadolescenti.

Prime definizioni delle norme da parte del gruppo

Il gruppo nella prospettiva di divenire soggetto consapevole e critico, oltre che attivo protagonista del processo di formazione, ha, proprio per questi motivi, il compito di cominciare a defi nire i punti intorno ai quali riconosce che si gioca la sua esperienza e che guidano il suo funzionamento. Si tratta, in poche parole, del quadro normativo-culturale del gruppo, che, in quanto centro orientativo-valutativo della vita del gruppo, è un'area la cui definizione e articolazione chiama direttamente in causa il gruppo stesso.

Nel gestire questa area così rilevante della vita di gruppo dal punto di vista dei processi formativi, l'animatore deve fare attenzione sia al livello dei contenuti che a quello del processo con cui questi contenuti vengono elaborati. In questo senso l'animatore deve considerare che certi valori, come la partecipazione, il rispetto, la solidarietà, ecc., più che essere proclamati o proposti in termini direttivi al gruppo, vanno pensati come aspetti da costruire nella quotidianità della vita di gruppo, attraverso modalità di funzionamento e di comunicazione che li rendono sperimentabili e vissuti. I processi comunicativi che si realizzano concretamente all'interno del gruppo si pongono quindi come criterio di verifica e come luogo di paziente costruzione dei valori e dei princìpi che a livello di contenuti si afferma di perseguire.

Prime elaborazioni delle esperienze

In generale, lavorare a livello educativo nello stile dell'animazione implica il riferimento, da un punto di vista metodologico, alle «esperienze» come unità e materiale sul quale concretizzare l'intervento formativo. Parlare di esperienze non significa muoversi e rimanere su un piano concreto e puramente «fattuale», come qualcosa che si vede e si tocca.

Parlare di esperienze significa invece lavorare sull'area dell'impatto che si realizza con gli avvenimenti, i fatti, le situazioni (che sono state organizzate e programmate dal gruppo o che accadono inaspettatamente all'interno o all'esterno del gruppo stesso) e dall'impatto far scaturire una qualche risonanza, soggetiva e intersoggettiva. Successivamente queste «risonanze» diventano elementi da acquisire nella consapevolezza, da comunicare agli altri, da scavare nei percorsi profondi a partire dalle domande e dagli interrogativi che suscitano.

Parlare di esperienze non vuol dire parlare di fatti, ma soprattutto dell'impatto e delle possibili vicissitudini che da questo impatto possono verificarsi.

All'interno di questo discorso più ampio, è cura dell'animatore che in questa fase i ragazzi comincino a fare attenzione e a rendersi conto che esiste proprio questa area di impatto che è lo scrigno che custodisce il tesoro della crescita. I preadolescenti, per motivi evolutivi e culturali, sono portati a saltare questo momento, a privilegiare l'agito e l'implicito. Oltre che ad imparare a prestare attenzione e considerare questo spazio, è importante che i preadolescenti imparino ad effettuare una prima narrazione di questo vissuto. Si tratta, quindi, per l'animatore, di fornire gli strumenti e le opportunità perché i ragazzi possano cominciare a padroneggiare e a muoversi in questo spazio.

INDICAZIONI PER L'ANIMATORE

I pericoli che, dal punto di vista della relazione con il gruppo, si possono presentare per l'animatore in questa fase, sono essenzialmente due:

- l'interventismo: l'animatore si prende la responsabilità assoluta della vita del gruppo, definendo ciò che va fatto, come e quando farlo.

Nell'assumere questo atteggiamento prende spunto da un dato di fatto, quello relativo alla difficoltà dei preadolescenti di essere immediatamente capaci di proporsi in maniera attiva e propositiva. Così facendo blocca però le potenzialità evolutive e trasformative che faticosamente cominciano ad affacciarsi nella vita individuale dei preadolescenti e quindi anche nel gruppo;

- l'attendismo: si tratta del pericolo opposto al primo, e si configura come la presunzione, da parte dell'animatore, di avere a che fare con persone che, pur avendo delle capacità e delle risorse, hanno però bisogno di un periodo paziente di apprendistato e di consapevolizzazione. In questo modo non vengono attivate quelle opportunità e quei percorsi che faciliterebbero l'esplicitazione di quelle risorse.

Gli aspetti da privilegiare

Il primo aspetto da privilegiare si riferisce alla capacità di modulare gli stili di relazione con il gruppo.

Come si accennava già in precedenza, non si tratta di decidere un atteggiamento rigido e univoco, ma di tenere conto delle realtà contraddittorie con cui i preadolescenti si trovano a fare i conti. Di volta in volta, senza rifiutare nessuna di queste realtà, ci si rapporterà a quella emergente. A volte si ha a che fare con un gruppo attivo, voglioso di fare, pronto nello scegliere e nell'organizzarsi; altre volte si avrà di fronte un gruppo apatico, passivo e con poche energie da spendere. Per ognuna di queste manifestazioni occorre una modalità relazionale appropriata. Il secondo aspetto da considerare è quello relativo all'assunzione di un atteggiamento di rispecchiamento empatico nei confronti del gruppo.

Si è insistito, in questa ultima parte, sul fatto che la possibilità che il gruppo manifesti e attualizzi le proprie potenzialità comunicative e quindi evolutive, si realizza solo a costo di un lavoro e di un impegno paziente e faticoso da parte dell'animatore. In questo senso, una dimensione specifica sulla quale l'animatore deve prestare attenzione è quella della capacità di cogliere empaticamente non solo le potenzialità ma anche il loro progressivo e timido affacciarsi nello scenario comunicativo del gruppo. Cogliere questi processi, sottolinearli e rimandarli, direttamente e indirettamente, con accettazione e simpatia, permette un loro rafforzarsi, la loro integrazione all'interno del gruppo e la loro evoluzione.

Tecniche di animazione

2° fase

Criteri di scelta

Le tecniche dovrebbero essere orientate nella direzione dei seguenti criteri:

qfavorire il sostegno all'autostima e alla formazione di un'immagine positiva di sé;

Li stimolare il coinvolgimento attivo all'interno della vita del gruppo;

- permettere un approfondimento della conoscenza personale;

- dare opportunità per la riflessione e consapevolezza sui ruoli che stanno emergendo.

Tecniche specifiche

1.Tecniche di rispecchiamento delle qualità personali da parte degli altri (sedia calda, la lista delle qualità...).

2.Tecniche di autoriconoscimento e comunicazione degli aspetti positivi di sé (gli aggettivi positivi di sé...).

3.Tecniche di valutazione e riflessione sul grado di fiducia negli altri (il percorso cieco...).

4.Tecniche di approfondimento delle conoscenze personali (cerchi di discussione e apertura...).

5.Tecniche di riflessione sui ruoli (osservazione dei comportamenti per mezzo di griglie di individuazione dei ruoli...).

6.Tecniche di consapevolezza sull'importanza del coinvolgimento (gioco dei quadrati-variante...).

7. Tecniche di riflessione sull'importanza della partecipazione e della comunicazione in gruppo (le figure da dettare...).