Giuseppe Ruta

(NPG 1993-09-27)

Anche se la condizione giovanile è una realtà complessa e in movimento, di non univoca interpretazione, e suscitatrice di facili ottimismi e altrettanto facili pessimismi, pensiamo che uno sforzo di lettura globale educativa (quindi collocata) sia sempre possibile e auspicabile.

Dal nostro punto di vista pensiamo di poter assumere una serie di tratti culturali che ci possono servire da guida per le varie fasi in cui si articola questo intervento: sono tre aree che in «sovraimpressione» possono offrire in primo piano l'immagine del giovane di oggi in un campo lungo di «cambio culturale».

Nel soggetto giovanile dunque, dal punto di vista di un'analisi fenomenologica dei valori, sono individuabili:

- l'area della soggettività/identità;

- l'area della alterità (altri, Altro), della integrazione sociale e specificamente religiosa;

- l'area della temporalità-progettualità e della spazialità-mondanità.

Perché queste aree «valoriali»? Anticipando la prospettiva educativa, ricordiamo che i valori costituiscono i fondamenti promozionali per una matura realizzazione della persona, per una vitale sua armonia.

Affermava Romano Guardini: «Il valore è il carattere di preziosità delle cose (...), ad esso risponde l'esperienza dei valori; quell'essere toccato ed entrare in vibrazione che è specifico dello spirito e non ascrivibile ulteriormente ad altro.

Non però dello spirito teoretico, dell'intelletto, bensì dello spirito che è la sede della dignità, cioè appunto del cuore (...) Ogni valore esige una presa di posizione».

La «presa di posizione» da parte del soggetto giovanile può svolgersi a tre livelli di profondità, in un processo di sempre maggiore sistematicità e regolarità, posti in catena condizionale.

Ad una iniziale considerazione ideale (primo livello) egli può (e sente di dovere) giungere alla interiorizzazione dei valori, a una configurazione organica di essi disposti a «sistema», facenti parte di una mappa interpretativa coerente (secondo livello), fino a perseguire un sostanziale equilibrio di maturazione e una coerenza a livello di comportamenti e di operazionalità (terzo livello).

Il terzo livello è possibile solo se i primi due sono fortemente raggiunti e continuamente motivati e rinforzati. Per questo si è affermato che i tre livelli sono disposti in catena condizionale.

OSSERVARE

Quanto sembra globalmente condiviso sulla situazione giovanile in rife rimento ai valori, viene qui sinteticamente tratteggiato.

Area della soggettività

Una prima caratteristica che viene osservata nella realtà giovanile contemporanea è la centralità irriducibile e il primato dell'«io».

Manifestazioni palesi sono la soddisfazione immediata dei bisogni primari e secondari e la ricerca di sicurezza. La voglia di emergere, di affermarsi, di non lasciarsi sopraffare di fronte alla marginalità fa sì che tutto ciò che circonda il soggetto giovanile venga recepito ed approvato in funzione di sé. Il mondo che lo circonda è di natura planetaria: tutto ruota attorno all'io solare.

La paura di non essere sufficientemente apprezzati dagli altri viene vissuta spesso con toni drammatici e il più delle volte porta al conformismo. Si tocca con mano una evidente ambiguità: l'affermazione profonda di sé convive con quello che gli altri vogliono che tu sia. In particolare rispetto ai valori esiste una globale condivisione teorica- ideale, mentre nelle scelte concrete, nella prassi appare relativo il riferimento ad essi.

Area della alterità

Spesso gli altri (singoli e collettività) svolgono un ruolo securizzante per l'io. L'alterità in funzione della soggettività si tinge di diverse tonalità più o meno strumentalizzanti. Il «sospetto dell'altro», un certo disagio di fronte all'alterità che non si lascia ridurre alla propria soggettività è uno dei sintomi che produce indifferenza se non conflittualità.

Questa latente tendenza estraneizza gradualmente gli altri e l'Altro dalla propria coscienza, dalle scelte personali concrete, fondamentali e parziali. Se a volte viene nutrito un generale rispetto verso coloro che la pensano diversamente e si nota una certa tolleranza, altre volte si assiste in consistenti frange giovanili a vere esplosioni di aggressione dell'altro, dell'avversario sportivo, dello «straniero», calpestando i suoi più fondamentali diritti.

L'ultima generazione giovanile, rispetto ad altre passate (ad esempio quella sessantottina), continua a non condividere le norme sociologiche esterne, veicolate dalle forme istituzionali educative, opponendovi però una resistenza «silenziosa». In più, le proposte da parte delle istituzioni sono selezionate e sottoposte al vaglio della propria soggettività.

Area della temporalità e della spazialità

La perdita del «centro» nella società complessa ha provocato nel soggetto la perdita del «baricentro», del senso di equilibrio e di giudizio che organizza idee, esperienze, usi, espressioni e modi di vivere.

Una categoria viene adoperata per esprimere la percezione della realtà da parte del soggetto, non più unitaria e globale, simile ad uno specchio in frantumi: la frammentarietà. Si assiste oggi all'elogio del particolare, al culto dell'occasione, si è smarrita l'idea del tutto, fino a non sentirne quasi la necessità e a rinunciare di ricercarla. La vita scorre all'insegna dell'istantaneità e della discontinuità.

Una disaffezione congenita di tutto ciò che è stato (percepito come «sorpassato») congiunta a una certa paura di rischiare, porta alla chiusura nel presente (presentismo) e ad assumere la mentalità del consumo, del «tutto e subito». Anche il futuro viene consumato nelle insorgenti novità premonitrici. L'assenza di prospettiva e la stentata risoluzione dei problemi attuali si mescola con una smodata ricerca della novità, si concretizza nel disimpegno lavorativo (si ricerca un posto, più che un lavoro) e nella fuga da tutto ciò che richiede fatica e sacrificio.

Una domanda nasce dall'osservazione della realtà: come interpretare i tratti che sono emersi? quali condizioni e quali condizionamenti vi sono nella prassi educativa odierna?

Sia l'atteggiamento allarmista (dove andremo a finire?), come quello del «laissez faire» (lasciamo che le cose si aggiustino da sé!) sono altrettanto deleteri e non servono a superare l'evidente crisi. La convinzione fondamentale che ci segue in questa riflessione è che la situazione attuale, nella sua indiscussa problematicità e complessità, può tramutarsi in una condizione per crescere oppure il condizionamento che tarpa le ali ad ogni istanza educativa verso una maturità veramente umana.

K.R.Popper asserisce che: «... la ricerca non parte mai, perché non lo può, dall'osservazione. E se parte dall'osservazione, parte da un'osservazione problematica che ha urtato contro qualche nostra aspettativa e l'ha disillusa. La ricerca parte sempre dai problemi e i problemi insorgono perché qualche pezzo della realtà urta contro qualche pezzo della nostra memoria...».

E.G.Ebeling in altro contesto afferma: «Condizione preliminare ad ogni conoscenza è la sorpresa provocata da ciò che non è capito, il terrore di qualcosa di strano che solleva interrogativi: in questo modo, inizia quello che è decisivo nel processo della comprensione».

Occorre quindi capire in profondità e partecipare al destino del problema, per avviarlo a soluzione con simpatia e maggiore decisione. La chiave che permette di addentrarci nella interpretazione e di avviarci verso la soluzione sembra, nella sua ambivalenza, l'accentuazione dell'area della soggettività, rispetto alle due rimanenti. È la prima area che fa la par te del leone e che si staglia con prepotenza rispetto alle altre.

Area della soggettività

Si sa che la visione che il soggetto ha di sé è proporzionale alla sua visione del mondo e viceversa. La considerazione positiva degli altri e del mondo che lo circonda, conduce il soggetto a maturare un senso di sicurezza e di fiducia nella vita. Questo senso stesso è imprescindibile perché egli possa instaurare rapporti sereni con l'esterno. Il rischio che corre la nostra generazione e che la condiziona in modo negativo è la forte soggettivizzazione che si sostanzia di fatto in una identità debole, carente di coesione interiore con la conseguente dispersione di energie.

La percezione centripeta della realtà (1'«implosione» di cui parlava Marshall McLuhan) riduce la sfera della oggettività a puro dato informativo manipolabile a piacimento da parte del soggetto. Il senso esperienziale appare sempre più egocentrico e le esperienze vengono selezionate in base all'esclusivo giudizio del soggetto.

Si comprendono alcuni effetti riscontrabili nella situazione dei giovani: viene data, per esempio, precedenza assoluta all'autorealizzazione rispetto ai valori legati alla gratuità oblativa. Ne scaturisce una coscienza vivace e confusa, in cui prevale l'irrazionale (sfera dell'affettivo, del «mi sento così adesso») sul razionale. La nostra epoca è stata scenario del passaggio da un'etica oggettiva, di ossequio ai valori, a un'altra legata unicamente al consenso soggettivo.

Nei soggetti giovanili si palesa, inoltre una discrepanza, tra il senso avvertito dei valori e il vissuto quotidiano, un divario vistoso tra atteggiamenti affettivi e comportamenti effettivi.

Area della alterità

La sfera del sociale e dell'assoluto diventa funzionale alla sfera individuale. Il senso di appartenenza alle istituzioni è debole rispetto a generazioni precedenti (tipo quella sessantottina): le piste politiche, religiose e di altro genere sono percorribili e in pratica percorse ma dopo essere stati accuratamente sottoposte al vaglio dell'interesse personale. Avviene una selezione critica delle proposte educative assunte solo se rispondenti ai bisogni soggettivi spesso immediati, del momento. I processi di comunicazione si esauriscono spesso in un semplice scambio di opinioni anziché tradursi in inverazioni. Mentre si tenta di evitare conflitti e scontri, non viene ricercata una convergenza oggettiva, non si tende a una autentica intesa.

Area della temporalità e della spazialità

Lo smarrimento della «memoria» si manifesta nella disaffezione in genere verso il vissuto della precedente generazione e un riferimento latente verso l'esperienza dei più anziani. Viene avvertita una fondamentale delusione di fronte ai modelli culturali passati, intravisti quasi sempre come superati.

I giovani sono ancorati e tenacemente aggrappati al presente, segmentato nelle mille occasioni. Non poche volte essi provano disorientamento di fronte all'eccedenza delle opportunità, affidandosi a criteri di scelta non sempre segnati da consapevolezza e responsabilità.

Il senso del «progetto», del futuro viene concepito e vissuto a corto respiro. Le scelte assumono il carattere della reversibilità, sembrano dettate da fattori contingenti e situazionali, più che da motivazioni profonde. Non si profilano nell'orizzonte della coscienza giovanile odierna orientamenti duraturi e opzioni definitive in vari campi: da quello matrimoniale a quello delle vocazioni specifiche, dalla scelta professionale allo stile di vita...

Questa forte tendenza a vivere «senza passato e senza futuro» se non concentrati nell'immediato presente, si può tradurre ad esempio in un ridimensionamento del polo oggettivo del simbolo e della ritualità, a beneficio del «sentire» soggettivo. Il soggetto giovanile «ritorna» a vivere certi riti perché «si sente rivivere» in quella parentesi esistenziale che lo preleva da una situazione quotidiana e lo rimanda alla stessa, il più delle volte senza particolari modifiche vitali. Nei giovani di oggi si fa sempre più spazio una comprensione meno utilitaristica dell'ambiente. I valori legati all'ecologia vengono vissuti da una larga frangia di giovani in modo sentito, motivati forse più per un pericolo avvertito o per il presentimento di una catastrofe che per un atteggiamento rinnovato nei confronti del cosmo.

PROGETTARE

Data la situazione osservata e interpretata, nasce spontanea la domanda: quali traiettorie si profilano possibili e praticabili per una efficace educazione ai valori? La situazione giovanile appare molto osservata e investigata: lo rivelano i numerosi studi e le varie indagini svolte in questi ultimi tempi. Ma la progettazione formativa appare in forma pulviscolare, dispersa in mille iniziative e in genere disattesa. Quando i dati diventano «sfide», quando l'osservazione appare nella sua problematicità più cruda, allora si è spinti inevitabilmente a una ricerca di possibili soluzioni e di risoluzioni educative...

Interrogativi emergenti dall'osservazione e dall'interpretazione

Non è inutile tirare le fila di quanto detto, raccogliendolo in un grappolo di domande che mettano a fuoco nella loro complessità il problema del rapporto giovani e valori nell'odierna configurazione socioculturale. Per maggiore chiarezza è bene restare ancorati al sistema triadico delle aree, fin qui adottato.

- Area della soggettività.

Può essere concepita e realizzata una catechesi e una pastorale giovanile al di fuori del riferimento al soggetto? Interessa alla pastorale odierna l'esame della domanda giovanile? Ha a cuore che questa domanda venga esplicitata ed espressa?

Preme alla comunità cristiana conoscere il parere dei giovani, accettarli in modo incondizionato, essere interpellata dalla profezia giovanile, oppure viene elaborata una comunicazione unidirezionale costellata di «certezze» ma poco attenta alle esigenze più profonde dei giovani? La Chiesa partecipa al destino della domanda umana o si pone solamente dalla parte della proposta «sicura»?

Come controbilanciare la soddisfazione dei bisogni personali, l'autorealizzazione, con le esigenze del vangelo (perdere la vita per ritrovarla)? Come raccordare la voglia di emergere da parte dei giovani e l'«inutilità» del servo evangelico (cf Lc 17,10), la marginalità giovanile odierna e l'importanza delle forze giovanili per il futuro della Chiesa e del mondo? Come colmare lo iato tra sfera cognitivo-razionale e sfera affettiva, tra adesione ai valori e scelte operative concrete?

- Area della alterità.

Di fronte alle nuove forme di responsabilità socio-politica (ad esempio volontariato) da parte dei giovani, la pastorale ecclesiale come formula la sua proposta? Si pone in alternativa o come inserimento critico-costruttivo nel mondo socio-politico? E di fronte alle forme di «appartenenza debole» proprie del contesto giovanile di oggi?

Quale è la posizione degli operatori di pastorale di fronte al cosiddetto «ritorno»? Le forme di aggregazione hanno il coraggio di appurare le motivazioni profonde di appartenenza dei soggetti giovanili'? Qual è la consistenza della loro identità ecclesiale e dell'apertura alle realtà terrestri da parte dei giovani?

- Area della temporalità e della spazialità.

Di fronte ai giovani sempre più smemorati (passato) e disorientati (futuro), che possibilità di innesto hanno nella coscienza presentista giovanile il «memoriale» cristiano e la direzione escatologica della «speranza»? Come è possibile rivisitare i luoghi teologici della tradizione cristiana (kerigma, liturgia, koinonia, diakonia)? Quali moduli linguistici adoperare per educare la fede a partire dal «quotidiano»?

Quale attenzione viene riservata dagli organi pastorali alla odierna gamma espressiva giovanile? E quale è il livello di sensibilità verso i «lontani»?

Traiettorie per la pastorale e la catechesi dei giovani in un contesto di sviluppo armonico e coerente

Alle domande or ora raggruppate non si danno in questo luogo soluzioni: è una impresa complessa e la situazione problematica fin qui prospettata non si presta a una classificazione rigida e valida una volta per tutte.

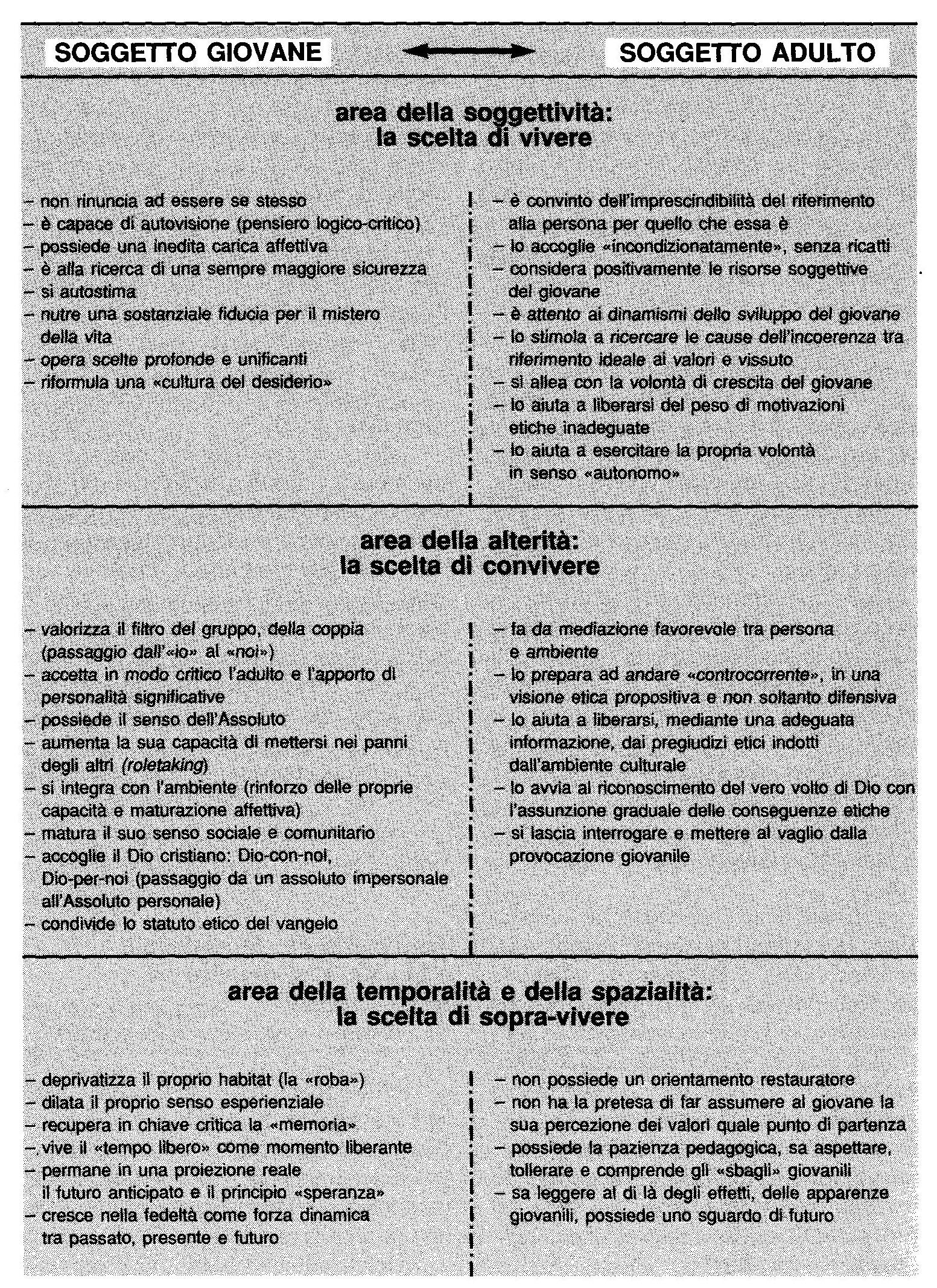

Impossibile dunque? Tra impossibilità e complessità c'è un margine di possibilità che intendiamo valorizzare per delineare qualche traiettoria risolutiva. Ci serviamo di una informale «tassonomia» (=lista di obiettivi) che riporti un organico piano formativo di obiettivi specifici che vede accomunati il soggetto giovanile e il soggetto adulto. Gli obiettivi sono posti in correlazione: al perseguimento di un obiettivo da parte del giovane «deve» poter corrispondere la competenza consolidata dell'adulto che svolge la funzione di animatore. Lo stesso dicasi per l'adulto nei confronti del giovane, nonostante le dovute differenziazioni.

Un'immagine plastica può essere quella dei vasi comunicanti: il livello del primo recipiente è proporzionale al livello del secondo e viceversa; ogni variazione dell'uno viene registrata immancabilmente dall'altro. L'interazione educativa viene valutata comunemente in base agli obiettivi che i soggetti perseguono nell'unico e differenziato iter formativo.

Dalla lista degli obiettivi, in quanto competenze possedute dai soggetti giovani e dagli adulti, che svolgono una finzione animatrice nei loro confronti, è bene mettere in evidenza le seguenti caratteristiche:

Il punto di partenza è costituito dalle effettive risorse presenti nel giovane, dalla mappa dei suoi bisogni: anche un accentuato soggettivismo può risolversi in potenzialità di autosuperamento e di autotrascendenza. Solo attraverso l'accettazione complessiva di sé, dei propri limiti e delle proprie capacità, può essere originato un equilibrato orientamento etico; essa va stimolata ed educata opportunamente. Questa prima area della soggettività trova una sostanziale e dinamica conclusione nella scelta di vivere.

Dalla percezione che tutti gli uomini hanno di trovarsi a vivere, il soggetto diventa consapevole e responsabile quando accetta di vivere, quando assume in pieno il compito di vivere.

L'adulto animatore affianca il soggetto giovanile con senso di fiducia, evitando da una parte plagi, imposizioni e dall'altra inazione e un eccessivo riserbo.

- Una autentica maturazione non può arrestarsi alle soglie della soggettività; ma partendo da essa deve inoltrarsi fino a cogliere la presenza degli altri e dell'Altro, come assolutamente irriducibile alla propria soggettività e non riconducibile a pure proiezioni dell'io.

Da una funzionalizzazione degli altri, del gruppo, delle aggregazioni occorre passare al confronto, all'accoglienza dell'altro in quanto diverso da sé, al dialogo, all'intesa. Il soggetto giovanile in questa seconda area opera la scelta di con-vivere, facendo spazio nella propria vita agli altri, all'Altro e alle loro esigenze.

L'animatore adulto è chiamato ad accompagnare il giovane in questo delicato passaggio: dalla soggettività all'intersoggettività. Lo aiuta a mettersi nei panni degli altri, a immedesimarsi nel progetto di Dio che chiama tutti gli uomini a familiarizzare in esigente scambio di quello che ha e soprattutto di quello che si è.

- Un soggetto che accetta se stesso e gli altri, vive il suo tempo in una prospettiva elevata, si inserisce in un proprio spazio in modo libero e liberante. Egli occupa un posto che non ritiene privato ma comune: gli altri sono di casa, hanno diritto ad abitarlo con lui. Il tempo non è oggetto di consumo ma di libertà.

Il passato viene recuperato alla memoria e il futuro viene anticipato in un presente che, nonostante tutto, è marcato da fiducia nelle risorse attuali e da speranza negli sviluppi successivi.

Il soggetto giovane così può fare la scelta di sopravvivere, di vivere, a un livello di maggiore profondità, fedelmente e coerentemente, la sua storia nella cornice più ampia della storia dell'umanità.

L'animatore adulto non si farà prendere dalla nostalgia dei vecchi tempi né del proprio passato. È convinto che l'«età dell'oro» appartiene solo nell'immaginario collettivo; è paziente, tollerante, guarda al futuro e ai semi presenti, disseminati nei cuori giovanili. Se guarda al passato è solo per trarne forza per l'avvenire.

IN CONCLUSIONE

La nostra riflessione non è distante da quella magisteriale a cui, come conclusione, vogliamo richiamarci. Riprendendo temi ormai familiari, traduciamoli in direzioni di marcia per l'educazione dei giovani ai valori:

1. Occorre ripartire verso una vera mobilitazione delle coscienze [1]: la propria, la nostra, quella degli altri. In questa direzione si spingono vari appelli magisteriali [2].

2. È preliminare nel compito educativo- pastorale assumere un senso etico più dinamico, più storico:

- passaggio da una educazione «autoritaria» ai valori con effetti di «duplicazione» a uno sviluppo genetico «dal di dentro»;

- passaggio dalla concezione della perfezione morale alla tensione etica, coscienti che ogni stadio etico è necessario per lo sviluppo dei successivi;

- passaggio da una proposta unidirezionale («i valori te li do io»), alla necessità di ricercare un divario o «discrepanza» ottimale, mediante la creazione di un campo di perturbazione che approdi a un livello etico superiore ma sempre alla portata reale dei giovani.

3. È necessario cogliere il legame tra sviluppo della fede e sviluppo etico, ambedue centrati sulla persona umana:

- nella correlazione tra senso di fede e senso morale;

- nell'ottica cristiana, con la preminenza frontale della fede; necessariamente l'indicativo (essere cristiani) rimanda all'imperativo (comportarsi da cristiani), ma l'imperativo presuppone l'indicativo. L'esperienza etica invera l'esperienza di fede, quest'ultima fonda, motiva e rinforza l'azione etica;

- la fede va concepita come spazio del senso (proprium dell'essere cristiani), l'etica come spazio dei valori (area di convergenza con altre appartenenze culturali e religiose): la discrezione dei cristiani sollecita alla convergenza sui valori e solo successivamente a un possibile confronto sul senso.

4. Siamo sospinti verso un «umanesimo plenario» (tutto l'uomo e tutti gli uomini) [3], tramite un ethos del riconoscimento dell'altro e della solidarietà che affiora nelle coscienze, che prende sempre più consistenza, nonostante le reali o possibili contraddizioni...

«[…] immancabilmente l'Altro mi sta di fronte - ostile, amico, mio maestro, mio allievo - attraverso la mia idea dell'Infinito. Certo la mia riflessione può prendere coscienza di questo mio faccia a faccia, ma la posizione «contro natura» della riflessione non è un caso nella vita della coscienza. Essa implica una messa in questione di sé, un atteggiamento critico che si produce proprio di fronte all'Altro e sotto la sua autorità. Il faccia a faccia resta situazione ultima» (E. Levinas).

NOTE

[1] Cf CEI, Chiesa italiana e Mezzogiorno. Sviluppo nella solidarietà, n. 14.

[2] Cf S. Congregazione per il clero, Direttorio catechistico generale, nn. 63-64; Paolo VI, Evangelii nuntiandi, n. 29; Giovanni Paolo II, Catechesi tradendae, n. 29-39; Episcopato italiano, La Chiesa italiana dopo Loreto, n. 15; CEI - Commissione ecclesiale «Giustizia e Pace», Educare alla legalità, in «Regno/Documenti» 36 (1991) 21, pp. 681-688.

[3] Cf Paolo VI, Populorum progressio, n. 42.

Tra i riferimenti bibliografici di cui ci si è serviti, oltre il saggio di R. Guardini (Guardini R., La coscienza, Brescia, Morcelliana 19482), fondamentali sono stati gli studi di: Exeler A., Valori di ieri e di oggi. Aiutare i giovani a vivere, Roma, Paoline 1986; Gatti G., Educazione morale etica cristiana, Leumann - Torino, LDC 1985. Utile è stato il confronto con: Alberich E. (ed.), Educazione morale oggi, Roma, LAS 1984; Arto A., Crescita e maturazione morale. Contributi psicologici per una impostazione evolutiva e applicativa, Roma, LAS 1990; Corallo G., I giovani e l'educazione morale, in Galli N. (ed.), Esigenze educative dei giovani d'oggi, Milano, Vita e Pensiero 1983, pp. 54-82.