Dati della ricerca Cospes

Paolo Gambini

(NPG 1997-01-12)

Come l’adolescente di oggi, nel contesto di una società complessa, è in grado di costruire la propria identità, ed in particolar modo, quanto è aiutato dalla famiglia nella soluzione di questo importante compito di sviluppo? Le conclusioni a cui è pervenuta la ricerca COSPES è che gli adolescenti degli anni ’90 trovino una notevole difficoltà a raggiungere la propria identificazione nell’arco di tempo compreso fra i 14 e i 19 anni e che la famiglia, pur essendo al centro della vita del giovane, non sia sempre un aiuto nella realizzazione di questo obiettivo.

ADOLESCENTI: SENZA NESSUNA FRETTA DI DIVENTARE GRANDI

In una società che vede aumentare la sua complessità sembra che siano soprattutto gli adolescenti a farne le spese.In un contesto di rapidi mutamenti culturali in cui si allarga sempre più il campo delle possibilità degli individui, i ragazzi tra i 14 anni ai 19 anni non sono capaci di elaborare una propria identità.

Sembra più giusto affermare che nell’adolescenza, e in parte nella preadolescenza, prende l’avvio il processo di identificazione che si concluderà ben oltre queste fasi.Gli adolescenti di oggi appaiono fragili: tendenzialmente interessati a prolungare la preadolescenza e con una identità debole.La loro insicurezza è dimostrata dalla scarsa tensione, se non addirittura paura, verso il futuro.

La ricerca COSPES mette in evidenza come i giovani preferiscano vivere ben arroccati sulle certezze del presente piuttosto che sbilanciarsi in avanti.Significativamente un adolescente di 17 anni ha dichiarato che per lui «il futuro è un buco nero». Il momento attuale è vissuto come estremamente importante e da prolungare il più possibile.Un presente legato e appoggiato soprattutto alla famiglia. Molti ragazzi sembrano avere unicamente la preoccupazione di essere dei bravi figli capaci di rispondere alle attese dei loro genitori e di non avere nessuna fretta di abbandonare la propria «casa paterna».

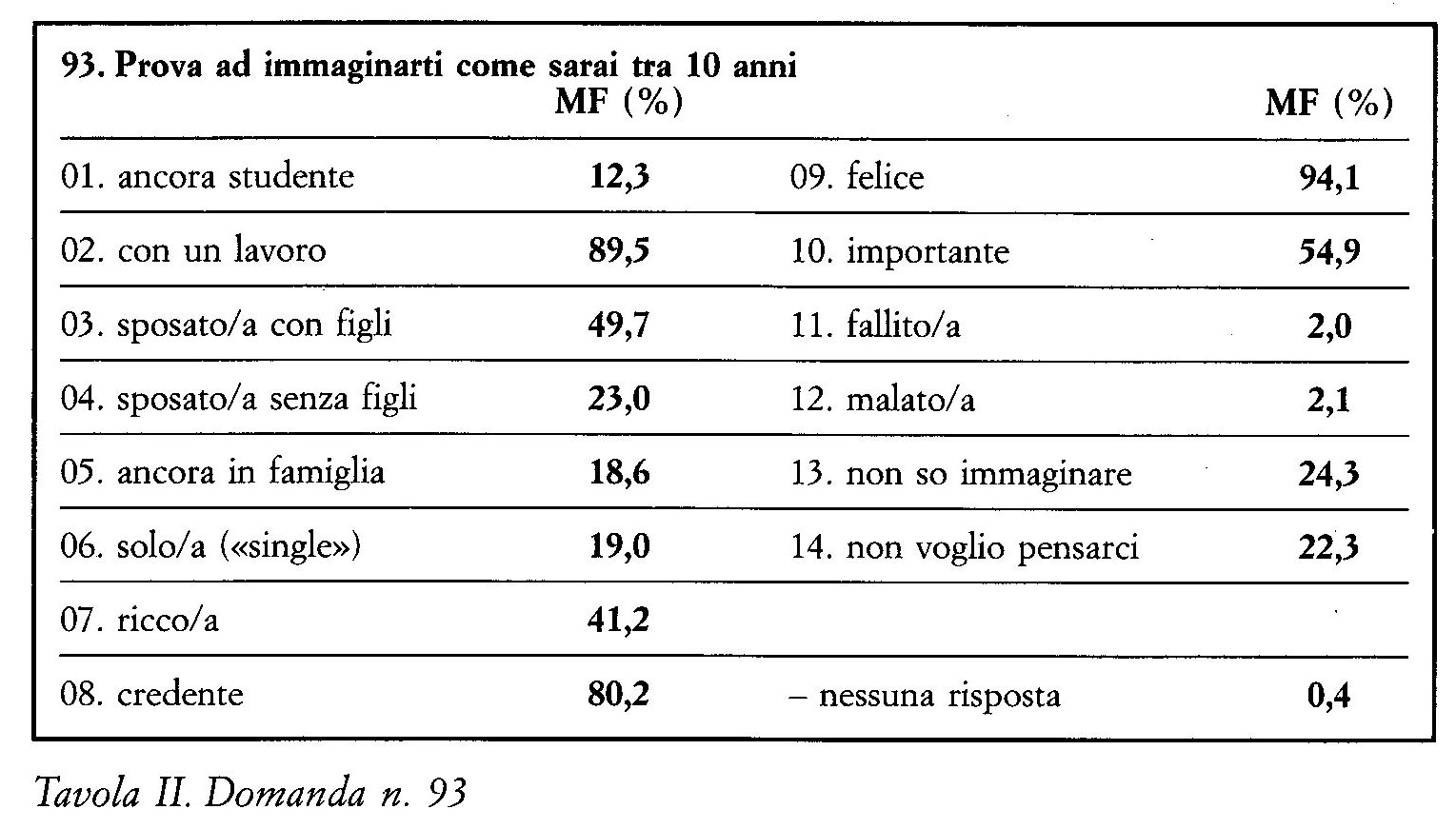

La mancanza di progettualità conferma quanto questi ragazzi vivano schiacciati sul presente.Alla domanda proiettiva, «come ti immagini fra 10 anni?», la maggioranza degli adolescenti (91,1%) si pensa felice.Una risposta che sottolinea come questi ragazzi siano alla ricerca soprattutto di tranquillità e benessere e non ancora capaci di definire il proprio futuro con lineamenti più precisi di quelli espressi da questa risposta.

Come risposta alla stessa domanda, non sono pochi quelli che affermano di non riuscire ad immaginarsi nel loro futuro (23%) o che addirittura non vogliono pensarci (22,3%). L’unica prospettiva per l’avvenire ad avere contorni più marcati è quella di avere un lavoro tra le mani (89,5%).

Lo spazio di tempo su cui si sviluppa la loro previsionalità è dunque molto ristretto sia quantitativamente che qualitativamente.Quantitativamente sembrano guardare poco oltre il proprio presente; qualitativamente si preoccupano unicamente delle prospettive più concrete, quelle che riguardano l’impiego lavorativo. Sinteticamente potremo dire che gli adolescenti italiani degli anni ’90 dimostrano una quieta inquietudine, una progettualità per il futuro molto povera, una grande propensione alla quotidianità con una forte caduta delle tensioni innovative e conflittuali. Giovani senza nessuna fretta di crescere.Il 42,9% degli intervistati, alla domanda «se tu immaginassi di dovertene andare ora dalla tua famiglia, che faresti?», ha risposto: «non voglio ancora pensarci perché sono troppo giovane per questo». Emblematicamente un ragazzo diciassettenne del centro ha dichiarato: «non mi piace immaginare quello che diventerò tra 10 anni. Preferirei vivere in una situazione come quella che sto vivendo adesso: non vorrei crescere».

LA FAMIGLIA PER GLI ADOLESCENTI

Attraverso i dati della ricerca COSPES approfondiamo ora il vissuto dell’adolescente di oggi all’interno della propria famiglia.In particolare cercheremo di capire quale importanza e quale ruolo essa rivesta nella vita dei nosri giovani e quanto questi siano disposti ad abbandonarla.

Ancora al vertice delle «cose che contano»

È inevitabile registrare in questi anni una crisi della famiglia tradizionale.Basti pensare alla sempre più elevata diffusione di separazioni e divorzi, al calo delle nascite.[1] Eppure, sia le ricerche italiane che quelle straniere dimostrano come i giovani degli ultimi 15-20 anni apprezzino la famiglia.Essa è considerata «il più importante valore della vita personale», quello che «ispira massima fiducia».[2] Anche la ricerca COSPES conferma il primato della famiglia per i ragazzi italiani dai 14 ai 19 anni.Per gli adolescenti degli anni ’90 essa risulta essere il punto di riferimento più importante.Da un gran numero di questi, i genitori sono ritenuti il miglior aiuto. È con loro che preferiscono confrontarsi circa le questioni centrali della vita (il sesso, il lavoro, i propri progetti) piuttosto che con gli amici o parenti.[3] Parlare con loro e ascoltare il loro parere è ciò che dà maggior sicurezza.[4] Addirittura la maggior parte di essi non esita a definire i genitori come i migliori consiglieri in assoluto.[5]

Riprendendo l’espressione del Secondo Rapporto IARD (Cavalli – De Lillo 1988, 71-72) possiamo dire che, secondo i dati della ricerca COSPES, la famiglia è ancora al vertice delle cose che contano di più nella vita di un giovane.

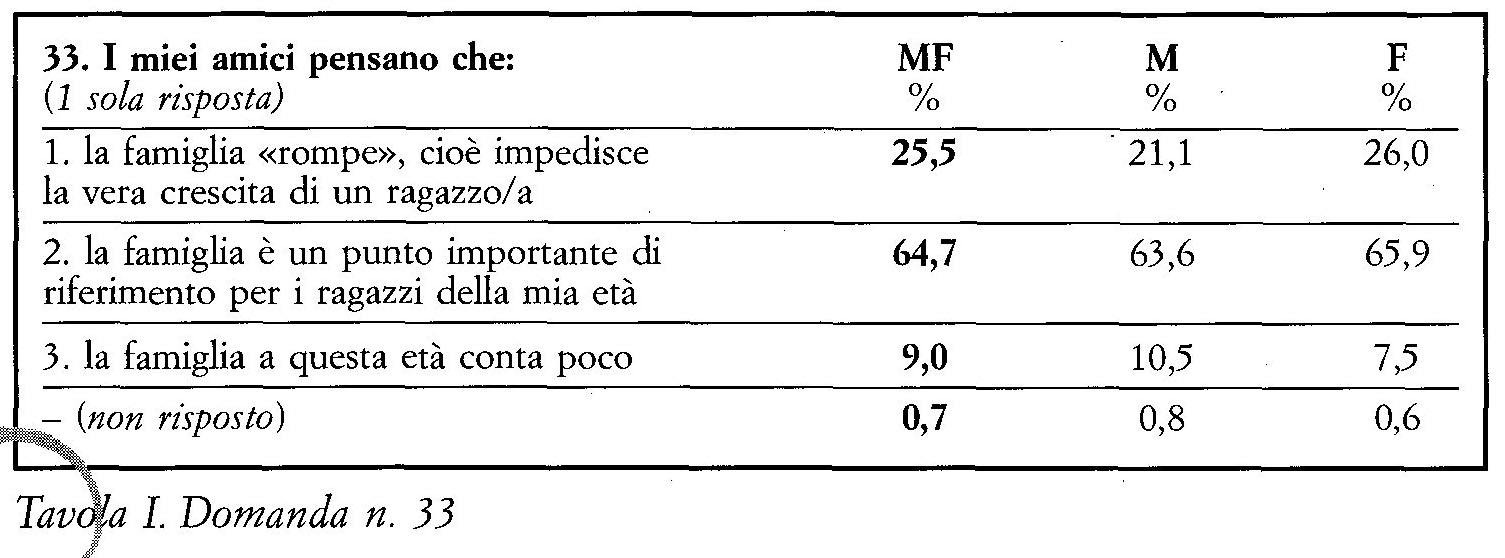

Questo, seppur con le dovute differenze, è vero per la maggioranza degli adolescenti: per i maschi come per le femmine, per i più piccoli come per i più grandi, per chi studia come per chi non studia, per chi crede come per chi non crede, per chi vive al Nord, al Centro come al Sud o nelle Isole, per chi fa parte di una classe sociale agiata come per chi proviene da un ceto inferiore, per chi appartiene ad un gruppo invece che ad un altro, per chi è figlio unico come per chi è in una famiglia numerosa. A conferma di questo vediamo i dati di una delle domande del questionario. La domanda n. 33 chiede agli intervistati di immaginare cosa i loro amici pensino a riguardo della famiglia.Il quesito formulato in modo proiettivo permette ai ragazzi di poter rispondere senza alcun imbarazzo, anche sottoscrivendo affermazioni fortemente negative. I risultati confermano quanto la maggioranza degli adolescenti vede nella famiglia un punto importante di riferimento per la sua crescita, dimostrando di essere particolarmente «centrati» su di essa.A questo primo blocco positivo (64,7%) se ne contrappone comunque uno negativo (34,5%), suddiviso tra il 25,5% che dichiara espressamente che la famiglia «rompe», cioè impedisce la vera crescita di un ragazzo/a e il 9% che dice che la famiglia alla loro età conta poco, una percentuale di adolescenti che evidentemente sente la famiglia distante; forse perché disgregata, assente, o troppo rigida.

Un rifugio sicuro

Sottolineata la centralità della famiglia per l’adolescente degli anni ’90, cerchiamo ora di capire il perché di questo cambio di orientamento rispetto a circa 15-20 anni fa.

Leggendo con attenzione i dati a nostra disposizione, è chiaro quanto la stima degli adolescenti per la famiglia non sia priva di ambiguità.

Le risposte al questionario sembrano mostrare che i giovani apprezzino questa istituzione non tanto per il suo valore in sé, ma come «rifugio sicuro» dove ricevere affetto e rimanere al riparo dai pericoli esterni.In altre parole, l’attaccamento che gli adolescenti di questi ultimi venti anni hanno per la famiglia esprime piuttosto la loro «paura di crescere», di «avventurarsi nella vita ostile» (Freud 1971, 188-189).

Anche in questo caso i dati COSPES confermano una tendenza già emersa nelle ultime ricerche italiane.Una per tutte, riportiamo quella condotta da F.Garelli (1984, 130).[6]L’autore a conclusione del suo studio afferma: «la famiglia sembra essere rivalutata dalla grande maggioranza dei giovani per la sua funzione affettiva, per la stabilità che offre a questo livello in un contesto avaro di sicurezze». Ancora, il recupero del valore famiglia appare dunque strumentale, finalizzato a quel bisogno di sostegno di cui gli adolescenti, oggi più che mai, sembrano necessitare.

È ai genitori che i giovani preferiscono rivolgersi per risolvere le proprie difficoltà,[7] ed è soprattutto in loro che trovano quella comprensione e disponibilità che li aiuta ad essere più sicuri.[8] Non a caso, come vedremo, hanno una grande paura di abbandonare la propria famiglia, in quanto sentita come il loro punto di appoggio più importante.[9] Che la rivalutazione della famiglia sia strumentale e non come valore in sé, è confermato dalla sua assenza nella progettualità degli stessi adolescenti.

Nei dati COSPES la famiglia come progetto ha riscosso una scarsa attenzione.Alla domanda come ti immagini tra 10 anni, la risposta sposato con figli ha ricevuto più dissensi che consensi [10] e, fra tutte le altre possibilità, si è piazzata solamente al quinto posto. Ancora più scarsa è stata la percentuale degli adolescenti che ha dato il suo consenso all’affermazione: sposato senza figli (tav. II).

Se confrontiamo questi valori con la mentalità comune, per cui è naturale che un giovane si formi una propria famiglia, è evidente quanto insignificante sia l’attenzione degli adolescenti nei confronti della famiglia come valore in cui credere e progetto da realizzare.

Comunque, tra maschi e femmine sono le ragazze più interessate a formarsi una famiglia (con figli) rispetto ai loro coetanei.[11]

Anche le risposte alla domanda n. 95 confermano come il progetto famiglia non sia ai primi posti nella graduatoria fra le cose che più contano e di cui si ha bisogno.Formarsi una famiglia viene solamente al quinto posto, dopo valori come «amore», «salute», «cultura» e «lavoro».[12]

I nostri adolescenti, oltre a non mostrare un interesse immediato verso il matrimonio, non hanno nessuna fretta di andarsene di casa. I dati COSPES rivelano che gli adolescenti si sentono ancora «piccoli» per fare un passo del genere;[13] anche se lo desiderano non si sentono ancora maturi per affrontare la vita con le proprie forze.[14]

L’Italia, tra i paesi sviluppati, è quello col minor numero di matrimoni e di natalità e, contemporaneamente, quello col più alto tasso di disoccupazione giovanile.Non è allora strano, come è descritto dal Secondo Rapporto sulla famiglia (1991, 141-146), che il nostro paese abbia la più alta percentuale di figli che restano in casa dei propri genitori fino a 24 anni.[15] Dati confermati anche dalla Terza indagine sulla condizione giovanile in Italia (IARD1993), secondo la quale l’80% dei giovani della nostra nazione (questa volta tra i 15 e i 19 anni) vive in famiglia. A 29 anni, uno su due maschi e una su quattro femmine abitano con i propri genitori. È evidente, allora, come i figli non vogliano lasciare la famiglia per non perdere le garanzie che essa offre in un contesto sociale così difficile.Non sentendosi ancora pronti ad affrontare la società, preferiscono rimanere il più possibile riparati all’ombra dei propri genitori.

Uscire di casa significa, infatti, dover contare su se stessi, sulle proprie forze, fare delle scelte, assumersi proprie responsabilità.

La difficoltà dei figli ad abbandonare la propria famiglia trova anche dei genitori più fragili e, quindi, acconsenzienti, disponibili a scendere a compromesso con i propri figli.

Nella nostra società complessa è difficile diventare adulti (costruire una propria identità) ma anche essere adulti (cioè mantenere stabilmente l’identità raggiunta).Se la difficoltà degli adolescenti è espressa dal conflitto tra il desiderio dell’autonomia e la sicurezza della dipendenza, quella dei genitori si manifesta tra il dovere di lasciar andare i figli per la propria strada e l’ansia di rimanere da soli.

Il più delle volte, i genitori acconsentono al fenomeno della famiglia lunga [16] dei propri figli perché la separazione da essi è spesso percepita come un «lutto» o come perdita della propria identità. L’avvenimento, invece di essere accolto con soddisfazione, per essere riusciti nel proprio compito di genitori di avviare il figlio nella realizzazione di una propria vita, è vissuto con dolore e sofferenza. Molti genitori, a causa di una forte e univoca identificazione con il proprio ruolo di padre o di madre, all’uscita di casa dei figli, entrano in una vera e propria crisi d’identità. Questo accade specialmente per le donne che sono più portate a crearsi un’identità relazionale.[17] Al venir meno del loro ruolo di madre, la donna è portata a mettere in discussione la propria identità di persona.Ciò è ancora più evidente in quelle donne che si sono servite del ruolo di madre come «copertura» ad un matrimonio poco felice (Szentmàrtoni 1988, 448-450).

Per questi motivi, come alcune risposte della ricerca COSPES rivelano, i genitori sono disposti a non inasprire i contrasti con i propri figli.Preferiscono rinunciare a gran parte delle loro pretese per non perturbare quell’equilibrio [18] che si è venuto a stabilire tra le due parti.

Figli e genitori, ambedue interessati a non incrinare la loro relazione, sono disposti ad un adattamento reciproco, ad una rinegoziazione dei propri rapporti attraverso una fitta contrattazione.

La parola contrattazione non ci deve far pensare ai genitori e figli seduti allo stesso tavolo per pattuire un accordo.Essa avviene piuttosto informalmente e riguarda gli ambiti della vita quotidiana: per esempio le uscite, i soldi, gli acquisti, l’uso del tempo libero, del motorino, della macchina, ecc.

Solitamente è il figlio che con una nuova «pretesa» innesca una certa conflittualità tra le parti, ma che solitamente, per interesse reciproco, non è mai spinta a livelli troppo alti.

Da una parte, i figli, interessati a «tranquillizzare» i genitori non chiedono mai oltre un certo limite e sono disposti a fare i «bravi ragazzi» cercando di rispondere il più possibile alle attese dei genitori. Dall’altra, i genitori, si dimostrano sempre più elastici. Quando i figli chiedono qualcosa fuori dell’ordinario, dopo un primo deciso «no», ci ripensano e poi aprono le trattative.

Così l’orario di uscita tende gradualmente a slittare progressivamente, la libertà di uso del motorino passa alla discrezione del figlio, la lotta per la visione di alcuni programmi televisivi giunge all’acquisto di un televisore da mettere nella camera del figlio.

In sintesi, in questo nuovo modello di famiglia, più democratico rispetto a quello di qualche decina di anni fa, che di fronte alle decisioni lasciava unicamente due possibilità, accettare o ribellarsi, la conflittualità esiste ancora, ma è tenuta a livelli minimi.

Pur di mantenere rapporti il più possibile sereni i genitori sono disposti, a piccoli strappi, ad abdicare alla loro autorità, concedendo ai figli un rapporto sempre più alla pari,[19] mentre questi ultimi si dimostrano meno intransigenti dei loro coetanei di 20-30 anni fa.

Nei punti che verremo ora illustrando cercheremo di mostrare in modo più dettagliato quanto abbiamo detto, come gli adolescenti degli anni ’90:

- cerchino un sostegno nella famiglia;

- siano disposti a contrattare con i propri genitori pur di non turbare l’equilibrio;

- non abbiano nessuna fretta di andarsene di casa.

Risposta ad un bisogno di sostegno

La domanda n. 54 intende sondare quanto i giovani vedano negli adulti, e nei genitori in particolare, delle persone a cui chiedere consiglio ed aiuto nelle situazioni particolari della propria vita.

- Il 57,8% del campione ritiene che su argomenti importanti come il sesso, il lavoro, i progetti della vita futura, ecc..., è meglio far riferimento ai genitori più che ad altri, amici o parenti.

Contrario a questa ipotesi è il 40,4% del campione.

Una buona parte di adolescenti, quindi, vede nei propri genitori il miglior sostegno di fronte alle proprie insicurezze ed è addirittura disposta a confrontarsi con questi anche su argomenti come il sesso e la propria vita affettiva (settore che fino a qualche anno fa sembrava invalicabile ai genitori),[20] la professione e gli orientamenti per il proprio futuro.

Evidentemente non sembra sbagliato supporre che la famiglia rivesta oggi un ruolo sempre più centrale anche nella trasmissione dei modelli e che, per gli adolescenti degli anni ’90, non rappresenti unicamente un sostegno affettivo ed economico, ma anche un importante punto di riferimento valoriale.

Un’affermazione che per ora rimane solo un’ipotesi, che certamente i ricercatori COSPES non mancheranno di approfondire attraverso lo sviluppo delle successive fasi della ricerca.[21]

A questo proposito, per cogliere il grado di influenza della famiglia sulle scelte di fondo dell’adolescente, è interessante esaminare l’incrocio di questa domanda con quelle sulla vita di gruppo.

Fino a qualche anno fa si scriveva che i gruppi «sono l’elemento fondamentale per la costruzione dell’identità dell’adolescente: certamente c’entra la famiglia, certamente c’entra la scuola, ma le scelte che gli adolescenti conducono ad un certo momento in questo contesto per quello che riguarda i valori che abbracciano e gli obiettivi che si pongono sono fondamentalmente scoperte da loro stessi nel dialogo con i componenti del gruppo» (Palmonari 1986, 29). Dai dati dell’indagine COSPES la preminenza che tutti gli autori attribuivano al gruppo rispetto alla famiglia sembra essere attenuata.Più della metà degli adolescenti che frequentano un gruppo, qualsiasi esso sia, sulle questioni importanti preferisce confrontarsi con la famiglia piuttosto che con i coetanei; coloro che frequentano un gruppo informale meno di chi fa parte di un gruppo formale.

Il valore più basso tra le varie appartenenze è quello dei giovani che frequentano una compagnia del tipo evasivo-trasgressivo, ragazzi più facilmente in crisi con la famiglia.[22]

Al di là di questo è ancora evidente che l’attenzione verso il gruppo si fa sempre più viva col passare degli anni. In questo caso il «centramento» sulla famiglia passa, in media, dal 64,1% dei 14 anni al 53,3% dei 19 anni. Uno scarto di circa dieci punti che comunque non abbassa mai questa percentuale al di sotto della metà del campione.

Per ultimo, si riscontra una maggiore predisposizione ad appoggiarsi ai genitori di chi «crede» rispetto a chi «crede ma non pratica» e, ancor più, a chi «non crede».

Anche la quarta affermazione di questa domanda, con accenti ancor più forti, viene a rafforzare l’ipotesi di quanto i genitori vengano prescelti dagli adolescenti come miglior risposta al loro bisogno di sostegno. Qui non solo viene affermato che nelle cose importanti è bene chiedere il consiglio dei propri genitori, ma che essi sono in assoluto i migliori consiglieri dei propri figli. Ben il 63,1% è di questo parere.Solo il 34,4% è contrario.[23]

Un’evidente differenza c’è tra chi crede e professa la propria fede rispetto a chi ha fede ma non pratica o chi non crede.[24]

Differenze emergono anche a riguardo delle diverse zone geografiche. Gli adolescenti delle Isole appaiono meno propensi a definire i genitori come loro migliori consiglieri, rispetto a quelli del Sud, del Centro e del Nord.

- Anche la quinta affermazione di questa domanda conferma la sostanziale fiducia che gli adolescenti ripongono nei loro genitori. Questa volta la domanda tende a sondare quanto gli intervistati sentano i loro genitori tolleranti e democratici anche di fronte alle loro opinioni contrarie.

L’affermazione, i genitori non possono consigliare i propri figli perché non sopportano che essi la pensino diversamente da loro, ha ricevuto una valutazione nettamente negativa, confermando come gli intervistati vedano nei genitori persone comprensive e disposte a rivedere il proprio parere pur di venire incontro ai propri figli. Per il sì sono solo il 16,8% degli adolescenti, mentre per no è l’80,5%.

Disponibili a contrattare pur di non turbare l’equilibrio

Più o meno coscientemente i figli si rendono conto del bisogno che hanno della famiglia.Per questo, intendono separarsene il più tardi possibile.

Allo stesso tempo, anche i genitori, per altri motivi, temono la loro separazione dai figli.

Questo fa sì che le due parti, più o meno inconsapevolmente, cerchino di realizzare un equilibrio relazionale.

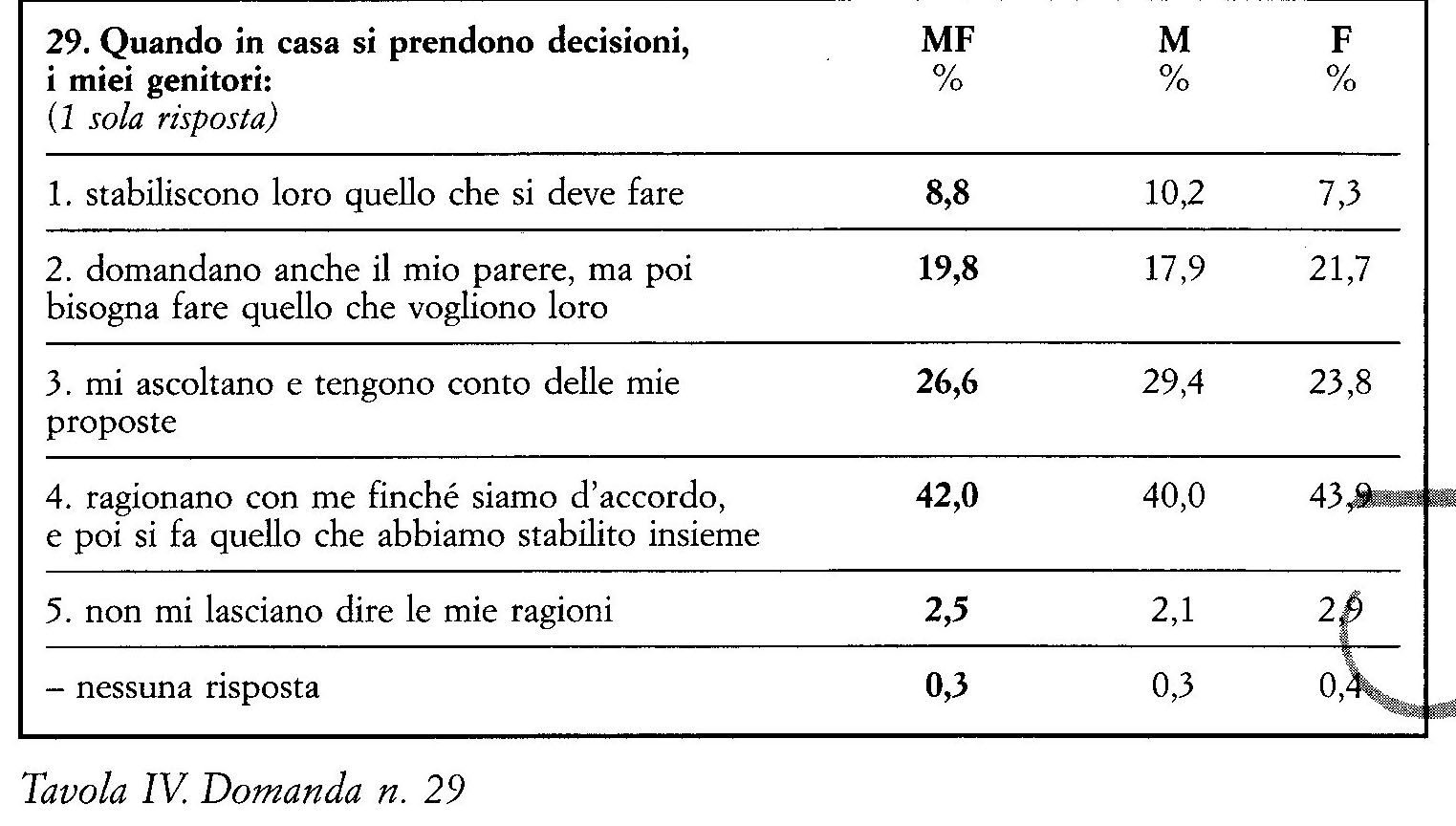

La domanda n. 29 Tab. IV vuol mettere in evidenza quale atteggiamento, secondo gli adolescenti, assumono i loro genitori quando ci siano da prendere delle decisioni: quanto si dimostrino democratici piuttosto che autoritari; disponibili al confronto e a raggiungere insieme un accordo piuttosto che imporre proprie decisioni.

- Il 42% degli adolescenti ha sottoscritto: ragionano con me finché siamo d’accordo e poi si fa quello che abbiamo stabilito insieme. Un’affermazione che è sicuramente emblematica e riassuntiva di quanto siamo venuti dicendo sino ad ora.

Questa vasta porzione del campione conferma:

- quanto nelle famiglie di oggi sia diffuso uno stile di contrattazione tra i figli e i genitori (ragionano con me);

- quanto sia i primi che i secondi cerchino di venirsi incontro per non incrinare il rapporto (finché siamo d’accordo);

- quanto i figli riescano sempre più a raggiungere un rapporto paritario con i genitori (poi si fa quello che abbiamo stabilito insieme).

Mantenere la pace in famiglia è un’esigenza psicologica sia dei figli che dei genitori.Per questo le due parti sono sempre più disponibili a trattare, a scendere a patti con l’altro pur di non infrangere l’unità.

I genitori diventano sempre più comprensivi e i figli si sforzano di corrispondere il più possibile ai propri genitori cercando di comportarsi come «bravi ragazzi», impegnandosi nello studio, dando una mano in famiglia, ecc.

Questo dato si presenta più marcato per le ragazze rispetto ai ragazzi.[25] Ancora una volta le ragazze si mostrano più capaci ad interagire con i propri genitori rispetto ai loro coetanei.

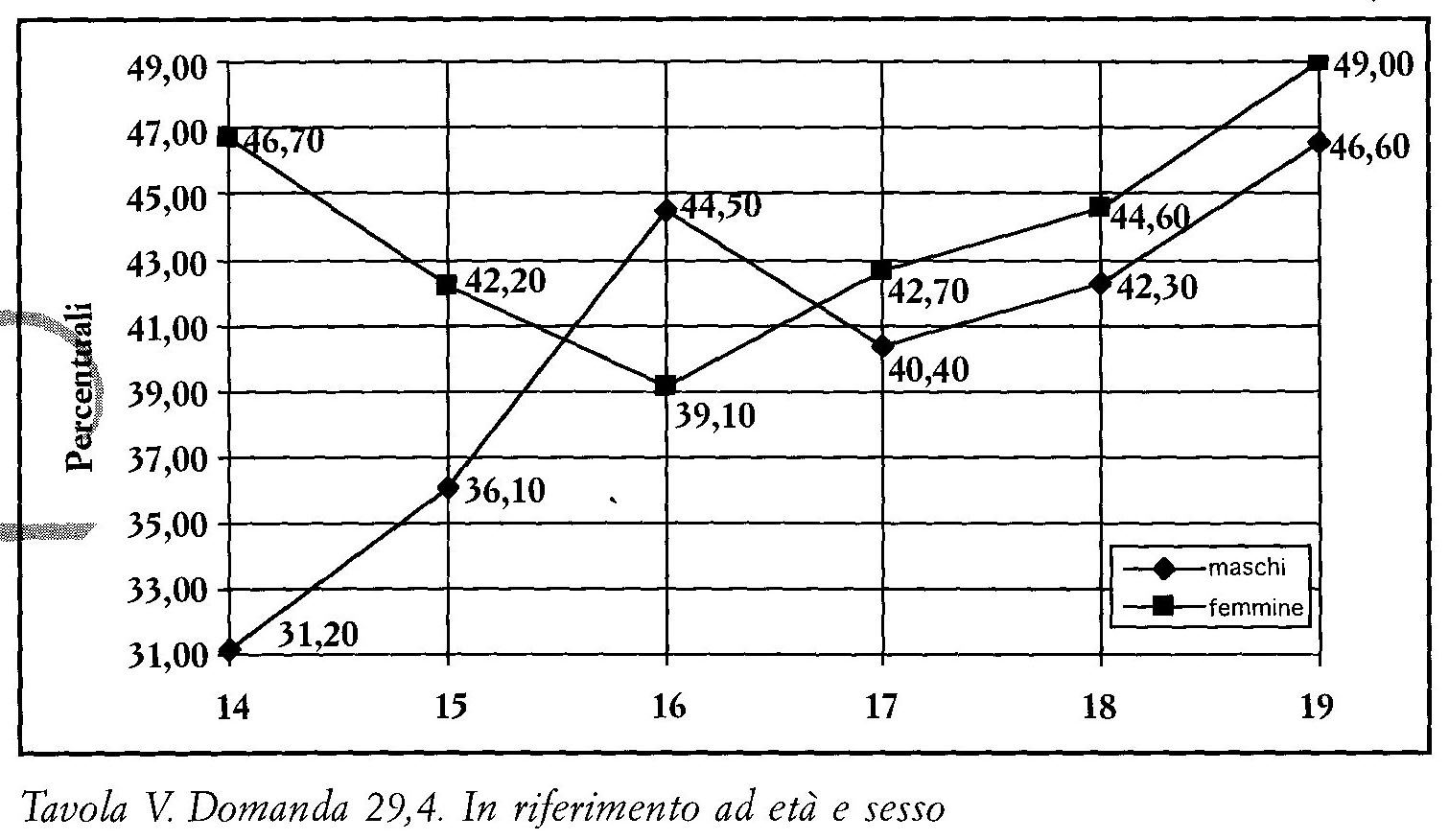

La capacità di decidere insieme aumenta significativamente con l’aumentare degli anni (Tab.V).Questo non solo perché aumenta la capacità dialettica dei figli, ma anche perché i genitori col passare degli anni riconoscono ai propri figli una capacità decisionale maggiore.

È interessante notare come, rispetto al passato, già a 14 anni, un’alta porzione del campione (38,9%) riceva già una così alta considerazione nelle scelte da fare. Significativa è anche la depressione che le rispettive curve hanno corrispondentemente ai 17 anni per i maschi e ai 16 anni per le femmine. Un’età, questa, in cui il vissuto relazionale tra figli e genitori entra notevolmente in crisi rispetto ad altri periodi dello sviluppo adolescenziale.

Chi studia si dimostra più capace di contrattare di chi non studia. Evidentemente lo studio, abilitando ad una maggiore capacità di ragionamento, favorisce i primi rispetto ai secondi. Tra gli studenti sono i giovani che frequentano un liceo o l’università ad essere più capaci di disquisire con i propri genitori rispetto a chi è iscritto ad un istituto professionale.[26] Anche l’appartenenza ad un gruppo si rileva una discriminante importante nella capacità dell’adolescente di contrattare in famiglia. Chi fa parte di un gruppo ricreativo, formativo, sportivo, espressivo-culturale è più bravo a dialogare e ad accordarsi con i genitori di quelli che sono in un gruppo evasivo-trascressivo, ed ancor più rispetto a chi invece non appartiene a nessun gruppo. È sintomatico quanto lo stile relazionale esistente nel gruppo influenzi quello familiare e viceversa.Gli adolescenti che frequentano gruppi dove la comunicazione interpersonale è maggiore, come quello ricreativo o formativo, hanno maggiore capacità di trovare l’accordo con i propri genitori. Quelli, invece, che fanno parte di un gruppo evasivo-trasgressivo, abituati ad un modello relazionale autoritario, più rigido e meno accondiscendente, sono meno capaci di confronto familiare. Così chi non appartiene a nessun gruppo è ancor meno esercitato a confrontarsi con gli altri e di conseguenza anche con i propri genitori.

- Il 26,6% dei ragazzi dice che i genitori ascoltano e tengono in considerazione le loro proposte.

Anche in questo sub-item si esprime un certo grado di adattamento reciproco dopo la fase del confronto, anche se alla fine sono i genitori a trarre le conseguenze. Questa risposta esprime bene l’accondiscendenza dei figli verso i genitori.Infatti, questi ultimi, alla fine della discussione, sono stati capaci di portare i figli verso la propria idea. Li hanno convinti a cedere dando l’impressione di aver apprezzato e valutato la loro posizione. La somma di queste due prime percentuali raggiunge il 68,6%.

- Alle altre affermazioni, che esprimono un parere contrario a questo blocco positivo, appartengono: il 19,8% che dichiara che i genitori pur domandando il parere dei figli, alla fine fanno quel che vogliono; l’88% sono loro a stabilire quello che si deve fare; il 2,5% che afferma che addirittura i genitori non lasciano neppure esprimere ai figli il loro parere.

La somma di queste percentuali arriva al 31,1%, un blocco negativo che ancora una volta raggiunge un terzo della popolazione adolescenziale.

Nessuna fretta di andarsene

Una domanda (n. 35) chiede agli adolescenti di immaginare come i loro genitori si pongano di fronte alla loro eventuale uscita di casa.

Anche questo item è stato formulato in modo proiettivo affinché gli intervistati raccontando la reazione dei propri genitori, senza accorgersene, descrivano le loro paure di fronte a questo evento.

- Il 42,6% degli adolescenti ha affermato che alla loro uscita di casa i genitori saranno disposti a dare loro consigli perché non abbiano a sbagliare. È proprio dichiarando di aver bisogno di consigli che questi adolescenti hanno rivelato quanto vivano in modo ansioso la loro uscita di casa.

È evidente come dietro questa affermazione ci sia la paura di sbagliare. Questi ragazzi (la maggioranza del campione) non se la sentono ancora di abbandonare la famiglia. Hanno ancora bisogno dell’appoggio dei propri genitori. Le ragazze vivono con meno paura questo passaggio rispetto ai loro coetanei.[27]

Ancora una volta è evidente la maggiore crisi dei maschi a 17 anni e delle femmine a 16 anni.[28] Una notevole differenza si rileva anche a proposito del ceto sociale di appartenenza. Chi sta meglio vive con minori paure la sua uscita di casa. Ciò è evidentemente dovuto ai minori problemi di natura economica che l’individuo sarà chiamato ad affrontare. Il notevole scarto che c’è fra chi sta bene e chi fa parte di un ceto inferiore conferma quanto la situazione economica sia una delle paure maggiori che offuscano il futuro di un adolescente e lo mantiene più a lungo dipendente dalla sua famiglia.

- Il 35,5% del campione ha dichiarato che i loro genitori sarebbero contenti per lui, anche se gli dispiacerebbe perderlo.

In questa ipotesi è racchiusa l’ambivalenza di chi ha il desiderio di lasciare casa ma, contemporaneamente, sente il dispiacere di perdere i propri genitori. Una risposta, dunque, che denuncia una forte indecisione. Espressione emblematica del conflitto che l’adolescente vive tra il desiderio di essere indipendente e quello di non perdere la dipendenza dei suoi genitori, perché fonte di sicurezza. Anche in questo caso il punteggio dei maschi è più marcato di quello delle femmine.[29] Ancora i maschi continuano a mostrare più incertezza delle loro coetanee.

- Le affermazioni rimanenti esprimono invece il disagio del giovane nel rimanere nella propria famiglia. Il 13,9% degli adolescenti affermano che i loro genitori ritarderebbero il più possibile la loro uscita. Le femmine lo affermano con più forza dei maschi, segno che desiderano con più forza la loro separazione da casa.[30]

Anche in questo caso è presente il solito picco sui 17 anni per i maschi e ai 16 anni per le femmine.[31]

Il 5,2% del campione ha invece sottolineato che i genitori starebbero male perché lo ritengono ancora piccolo.

La somma di queste due ultime percentuali (19,1%) rappresenta quei ragazzi che non vivono con problematicità la loro uscita di casa e che si contrappongono a quel 78,1%, corrispondente agli adolescenti che preferiscono tenere ancora lontana dalla loro mente questa «inevitabile» prospettiva.

IN CONCLUSIONE... UNA FAMIGLIA CHE NON SPRONA A CRESCERE

Uno degli elementi di novità sottolineati dalla ricerca COSPES è la particolare centralità della famiglia per gli adolescenti degli anni ’90. Essa risulta essere il punto di riferimento più importante per i nostri giovani, non solo in ambito affettivo ed economico, ma anche nella sfera delle scelte e dei valori e come luogo privilegiato di comunicazione.

I ragazzi dai 14 ai 19 anni, confermando la loro difficoltà ad emanciparsi, sembrano vivere più incentrati sulla famiglia che sul gruppo dei coetanei.

Con gli amici passano gran parte del loro tempo libero, ma è ai genitori che ricorrono per affrontare le questioni più importanti, è a loro che confidano i propri problemi, che chiedono consigli.

Il nuovo non è più esplorato in compagnia dei coetanei, bensì con mamma e papà.

Un quindicenne del nord scrive: «se si tratta di cose importanti, io seguo il parere dei miei genitori. Sono loro che con le loro esperienze riescono a capire.Sono magari cose già vissute; mentre gli amici possono darmi una loro opinione, però ne sanno quanto me».

Quindi i giovani di oggi non solo si sentono più protetti dalla famiglia nella vita di tutti i giorni, ma in essa trovano un sostegno anche nelle scelte più importanti su cui orientare se stessi e la propria vita.

Tutto ciò dice come sia aumentata la responsabilità della famiglia nei riguardi della formazione delle nuove generazioni.

Responsabilità verso la quale i genitori non sempre sembrano dimostrarsi all’altezza.

Se nel confronto generazionale di qualche decina di anni fa gli «imputati» erano i figli (che erano definiti «contestatori», «ribelli», «sbandati»), dagli anni ’80 sembrano esserlo i genitori.Sono loro oggi ad essere in «crisi», a non sapere come comportarsi nei confronti dei figli, a dover frequentare scuole per imparare il «difficile mestiere» del genitore.

La complessità della vita di oggi sembra aver trovato anche negli adulti dei facili bersagli. Figli della stessa società, anche loro, appaiono disorientati come persone e di conseguenza come educatori. Ad adulti psicologicamente più fragili corrispondono genitori più deboli: senza punti di riferimento, più propensi a non decidere, a lasciar correre.

I genitori di oggi appaiono disponibili a contrattare con i figli, ma non per convincimenti particolarmente democratici, bensì perché essi stessi mancano di modelli, di parametri, di decise convinzioni a cui ispirarsi, per cui la contrattazione appare il modo più indolore e meno imbarazzante per relazionarsi ai figli.

Più volte la ricerca COSPES ha confermato quanto i genitori siano disponibili ad adattarsi nei confronti dei figli.

La contrattazione è divenuta il modo più diffuso col quale genitori e figli risolvono i problemi familiari. Come scrive Altieri, la contrattazione riece a far contenti gli uni e gli altri.Per i genitori assume una funzione rassicurante sul ruolo: «essi pensano che nelle trattative i rapporti di forza siano a loro favore, di avere il coltello dalla parte del manico».

Per i figli, invece, «la contrattazione implica il riconoscimento dell’interlocutore come soggetto autonomo, dotato di capacità e forza contrattuale.Nella contrattazione sta dunque il primo momento di autonomia dell’adolescente nei riguardi dei genitori» (Altieri 1991, 137).

All’accondiscendenza dei genitori, come abbiamo visto, corrisponde anche quella dei figli.

È un fatto che i ragazzi di oggi vivano in sintonia con i propri genitori.

Si potrebbe concludere che genitori e figli risultano reciprocamente dipendenti.

Tutto ciò è un bene? Bisogna distinguere.Se questo accordo è finalizzato all’instaurazione di un rapporto paritario e reciproco fra le due parti, è un bene; ma se questo tende a prolungarsi nel tempo divenendo un legame troppo stretto, morboso attaccamento da parte dei genitori e persistente infantilismo da parte dei figli, allora è chiaramente un male.

Secondo la ricerca COSPES il secondo caso sembrerebbe il più diffuso.Sembrerebbe che la maggior parte delle famiglie italiane con adolescenti non spronino i figli a crescere, spegnendo la loro spinta innovativa.Se da una parte dà tanto, dall’altra non permette loro di uscire dal guscio, di maturare la loro personalità.

Questa mancanza di spinta propulsiva della famiglia nei confronti dei figli adolescenti è in qualche misura preoccupante ancor più del disagio giovanile che sembra aumentare, perché in questo caso il nucleo familiare rappresenta per il giovane un vero e proprio giogo.

Il modello di famiglia che occorre è bensì quello di una famiglia dove i genitori, oltre che essere un appoggio per i propri figli, rappresentano una spinta verso l’esterno, con il loro stile di vita indicano possibili direzioni da seguire, rappresentano solidi punti di riferimento con cui confrontarsi e magari scontrarsi (Erikson 1968, 32).

Occorrono genitori che assumano il ruolo attivo di guida, non certo nel senso di autoritarismo, tanto meno di permissivismo, ma nel senso di autorità o autorevolezza nel significato di «aiuto a crescere».

Occorre un modello educativo autorevole che gradualmente porti genitori e figli ad intessere rapporti paritari e reciproci; rapporti dove l’autorità non è intesa secondo un valore rigidamente legato ad un ruolo o ad un’età, ma circolarmente; relazioni dove viene data la possibilità ai figli non solo di ricevere, ma anche di donare, dove anche i genitori imparano dai figli. Occorre che la famiglia sia aperta verso l’esterno perché i suoi membri non si ripieghino su se stessa, perché siano evitati rapporti troppo stretti, troppo ravvicinati, che rischiano di diventare un’autentica caricatura dell’intimità, la quale cresce invece nel dialogo e in un dialogo tanto più ricco quanto più varie e differenziate saranno le esperienze, e dunque le ricchezze, di cui ciascuno sarà portatore.

BIBLIOGRAFIA

* Altieri L. (1991), Tracce di libertà, Milano, Franco Angeli e Comune di Modena.

* Barbagli M. (1990), Provando e riprovando. Matrimonio, famiglia e divorzio in Italia e in altri paesi occidentali, Bologna, Il Mulino.

* Butturini E. (1986), Disagio giovanile e impegno educativo, Brescia, La Scuola.

* Cavalli A-De Lillo A. (1988), Giovani anni ’80. Secondo rapporto sulla condizione giovanile in Italia, Bologna, Il Mulino.

* Cavalli A.-De Lillo A. (1993), Giovani anni ’90. Terzo rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia, Bologna, Il Mulino.

* Donati P. (1989) (a cura di), Primo rapporto sulla famiglia italiana, Torino, Paoline.

* Donati P. (1991) (a cura di), Secondo rapporto sulla famiglia italiana, Torino, Paoline.

* Donati P. (1993), Terzo rapporto CISF sulla famiglia in Italia, Torino, Paoline.

* Donati P. (1995), Quarto rapporto CISF nella famiglia in Italia, (MI), Torino, Paoline.

* Erikson E.K. (1968), Gioventù e crisi d’identità, Roma, Armando 1974.

* Freud S. (1971), Il disagio della civiltà ed altri saggi, Torino, Boringhieri.

* Garelli F. (1984), La generazione della vita quotidiana, Bologna, Il Mulino.

* Lutte G. (1987), Psicologia degli adolescenti e dei giovani, Bologna, Il Mulino.

* Palmonari A.(1986), I molti aspetti del fenomeno adolescenza all’interno della nostra cultura, in Guaraldi G.P. - Venuta M. (a cura di) Riflettere l’adolescenza, Milano, Unicopli

* Palmonari A. (1993), Identità, concetto di sé e compiti di sviluppo, in Palmonari A. (a cura di), Psicologia dell’adolescenza, Bologna, Il Mulino, pp. 43-74.

* Szentmartoni M. (1988), Identità personale: un concetto ambiguo, in «Orientamenti Pedagogici», pp. 440-450.

NOTE

[1] Vedi Donati (a cura di), Primo rapporto sulla famiglia in Italia (1989, 17-23); Donati (a cura di), Secondo rapporto sulla famiglia in Italia (1991, 158-159); Barbagli (1990, 268).

[2] Butturini (1986, 51-57).

[3] Il 57,8% degli adolescenti ha affermato: su argomenti importanti come il sesso, il lavoro, i progetti della vita futura ecc., è meglio far riferimento ai genitori più che ad altri, amici o parenti.

[4] Il 38,1% degli adolescenti è del parere che quando si è in una situazione nuova in cui non si sa cosa fare sia meglio parlare con i genitori per sentire il loro parere.

[5] Il 63,1% del campione ha risposto: i genitori sono i migliori consiglieri dei propri figli.

[6] L’indagine è stata condotta alla fine del 1980 e l’inizio del 1981 su un campione di 4.400 giovani (dai 15 ai 24 anni) in Piemonte.

[7] Secondo le percentuali dell’item n. 34, la maggioranza del campione (38,1%) quando è in una situazione nuova e non sa che cosa fare, preferisce parlarne con i genitori e sentire il loro parere, piuttosto che parlarne con gli amici (30,2%) o cercare di capire da solo (30,4%).

[8] Il 59% del campione ha affermato che (i genitori) cercano di capire i miei problemi e mi danno consigli per la mia crescita.

[9] Il 64,7% del camione afferma: la famiglia è il punto più importante di riferimento per i ragazzi della mia età.

[10] I «sì» sono stati il 49,7%, i «no» sono stati il 50,3%.

[11] Nell’affermazione sposato con figli i maschi raggiungono un 44,8% mentre le femmine un 54,5%.In questa stessa risposta maschi e femmine partono da un 36,3% dei 14 anni, ma, mentre i primi giungono ad un 54,4% a 19 anni, le seconde totalizzano un 72,5%.Nell’affermazione sposato senza figli, più i ragazzi crescono più si consolida questa convinzione (dal 18,3% dei 14 anni si passa al 21,4% dei 19 anni); le ragazze, invece, più crescono e più sembrano desiderose di avere figli (dal 26,3% dei 14 anni si passa al 16,3% dei 19 anni).

[12] Nella domanda 95 amore e volersi bene ha raggiunto il 55,2%, salute il 49,8%, cultura e studio il 34,2%, lavoro sicuro il 34,2% e formarsi una bella famiglia il 22,4%.

[13] Il 42,9% di fronte alla domanda: se tu immaginassi di dovertene andare ora dalla tua famiglia, che cosa faresti, ha risposto: non voglio ancora pensarci perché sono ancora giovane per questo (sub-item n. 36,4).

[14]Alla stessa domanda della nota precedente il 25,7% ha risposto: mi sentirei grande e manterrei dei buoni rapporti con la famiglia; il 14,0% ha risposto: sarei scontento/a.

[15] L’indagine rileva che il 90% dei maschi italiani fino a 24 anni rimane in famiglia, contro il 55% circa della Francia Inghilterra, il 43% della Gemania e il 26% della Danimarca.

[16] Terza indagine sulla condizione giovanile in Italia (IARD 1993).

[17] Le donne tendono a vedere se stesse come madri, mogli, piuttosto che come individui.

[18] Per il 40% degli adolescenti, quando la pensano diversamente dai loro genitori, questi si sforzano di capire il loro punto di vista e le loro richieste (sub-item 28,4), mentre il 32,9%, nella stessa situazione, affermano che i genitori sono disposti a ragionare con loro cercando di persuaderli. Il 72,3% del campione (somma del blocco positivo) dice che due su tre circa degli adolescenti italiani degli anni ’90 vivono un rapporto sostanzialmente sereno in famiglia.Dichiarano di avere dei genitori disposti a dialogare con loro. Genitori che cercano il più possibile di mantenere l’accordo con i figli.Di riflesso è ovvio quanto anche gli stessi adolescenti siano più disponibili a raggiungere un accordo con i propri genitori.

[19] Il 62,2% degli adolescenti si sente corresponsabile all’interno della famiglia.Qui dà il suo contributo e questo viene apprezzato dai suoi genitori.Un segno evidente di quanto i figli ricevano sempre più stima da parte dei loro genitori, tanto da instaurare con questi un vero e proprio rapporto alla pari.

[20] Cf Palmonari (1993, 214); Altieri (1991, 107); Lutte (1987, 143).

[21] La ricerca COSPES è costituita da quattro fasi.I dati a cui fa riferimento questo articolo sono della seconda fase realizzata attraverso un’intervista a 5.446 adolescenti proporzionalmente distribuiti su tutto il territorio nazionale.

[22] Di questa affermazione i ragazzi che non appartengono a nessun gruppo hanno raggiunto il 60,7%, quelli dei gruppi informali il 51,9%, dei gruppi formali il 60,8%.Degli sportivi il 61,5%, degli espressivo-culturali il 60,6%, dei formativi il 59,4%, degli evasivi-trasgressivi il 46,2%.

[23] Anche in questo caso, all’incirca, si conferma l’ipotesi come due su tre degli adolescenti italiani sono soddisfatti della loro famiglia, mentre un terzo del campione la percepisce assente, distante, poco interessata ai problemi della loro crescita.

[24] Di questa affermazione (i genitori sono i migliori consiglieri dei propri figli) per i sì fra chi crede e professa ha risposto il 70,3%, per chi crede ma non pratica il 65,4% e per chi non crede il 54,7%.

[25] In questa affermazione (ragionano con me finché siamo d’accordo e poi si fa quello che abbiamo stabilito insieme) le ragazze raggiungono il 43,9%, mentre i ragazzi il 40%.

[26] Chi frequenta la scuola media, un liceo o l’università raggiunge il 43,8%, chi una scuola tecnico professionale il 38,4% e chi ha interrotto gli studi il 27,2%.

[27] In questa affermazione (cercano di darmi consigli perché non abbia a sbagliare) le femmine hanno raggiunto il 40,5% mentre i maschi il 44,7%.

[28] Per i maschi a 14 anni = 41,9%; a 17 anni = 48,7%; a 19 anni = 43,4%. Per le femmine a 14 anni = 45,9%; a 16 anni = 40,2%; a 19 anni = 37,5%

[29] In questa affermazione (sono contenti per me anche se a loro dispiacerebbe perdermi) i maschi raggiungono il 37,6% mentre le femmine il 33,4%.

[30] In questa affermazione (ritarderebbero il più possibile il momento della mia uscita) i maschi raggiungono il 10,2% mentre le femmine il 17,6%.

[31] Per i maschi le percentuali corrispondono a 14 anni = 8,2%; a 17 anni = 9,1%; a 19 anni = 10%.Per le femmine a 14 anni = 17,3%; a 16 anni = 17,5%; a 19 anni = 16%.