Gianni Ghiglione

(NPG 1986-06-25)

1. Introduzione: perché un sussidio sul campo-scuola?

A tutti è nota la storiella di Pierino, figlio di nobili signori. Fin dalla più tenera età fu affidato alle cure di una terribile baby-sitter, la quale lo tempestava di ordini, raccomandazioni, consigli. «Attento, Pierino, quando scendi le scale: i gradini sono stati tirati a piombo. Se scivoli ti rompi l'osso del collo: occhio dove metti i piedi!» Quando poi usciva o rientrava, pronta arrivava la raccomandazione: «Attento, Pierino, dove metti i piedi: ci sono i tappeti. Se inciampi ti spiccichi il naso contro la porta di frassino!».

Durante le passeggiate in campagna, più volte Pierino veniva invitato a fare attenzione a dove posava i piedi. «È piovuto, diceva la baby-sitter, attento a non sporcarti le scarpe di vernice e i calzini bianchi...». Insomma Pierino divenne un giovanotto, un uomo sempre attento al suolo che calpestava. Morì alla veneranda età di 98 anni. In tutta la sua lunga vita non scivolò mai una volta dallo scalone per via dei gradini tirati a piombo, né si ruppe il naso contro la porta di frassino per non aver visto i tappeti, né insozzò le scarpe di vernice o i calzini bianchi finendo in una pozza d'acqua per le vie del contado. Morì però con una grande, sconfinata nostalgia: in tutta la sua lunga vita non si era mai accorto, a forza di guardare dove metteva i piedi, che esisteva sopra di lui un cielo e che spesso questo cielo era azzurro!

Per molti giovani il partecipare ad un campo scuola è l'occasione propizia e privilegiata per «vedere il cielo», per guardare lontano, per ampliare i propri orizzonti, per acquisire idee, prospettive nuove. Per molti può diventare (e chi lavora da anni in questo settore lo può facilmente confermare) l'inizio di una vita a lungo respiro, l'ingresso in un mondo nuovo, una vera e propria rinascita. Per tutti è (o dovrebbe essere) un'esperienza «forte», capace di dare nuove motivazioni, di arricchire di contenuti il proprio agire, di offrire maggiori punti di confronto e di verifica.

È proprio la ricchezza che un campo-scuola (C.S.) si porta dentro, sono le potenzialità di vita e di educazione che trasmette, è la possibilità di innescare trasformazioni, in positivo, della persona a rendere l'educatore-organizzatore attento, oculato, preveggente per non correre il rischio di sciupare tutto questo capitale umano.

Ecco il perché di questo sussidio: vuol essere un modesto aiuto a chi già da anni organizza C.S. (settimane di studio, corsi per varie categorie di persone) e per chi inizia o è alle prime armi in questa avvincente avventura educativa. Vuol essere condivisione di una esperienza vissuta in tanti anni con tanti amici con i quali si è venuta maturando a poco a poco, con inevitabili errori e insuccessi, una certa pratica in questo settore .

Il sussidio è rivolto dunque anzitutto a coloro che hanno intenzione o hanno l'incarico di organizzare C.S. differenti per destinatari e contenuti. Esiste oggi, infatti, una gamma vastissima di C.S. rivolti a ragazzi/e di diversa età e provenienza (preadolescenti, adolescenti, giovani; di ambiente rurale o cittadino; ecclesiali o non; gruppi già formati, associazioni, movimenti, cani scolti...) e dagli obiettivi più disparati (C.S. per squadre sportive, per animatori, catechisti, allenatori, educatori, insegnanti, campi vocazionali, campi della parola...). Data la varietà del mercato, non sarà possibile dare ricette particolari per ognuno: sarà invece obiettivo del presente sussidio quello di fornire a tutti una piattaforma a livello di principi e di progettazione generale, grazie ai quali ognuno opererà la traduzione in situazione per quanto gli concerne. La fatica dell'«ambientazione» è compito dell'operatore immediato, a contatto e a confronto della realtà locale e non può essere demandata a nessun altro, poiché nessun altro come lui conosce la contestualità dei problemi .

Al di là di alcuni principi che vanno tenuti presenti, di un nucleo comune che fa di quella particolare esperienza un C.S., ci potranno essere allora differenze notevoli nella gestione, nell'orario, nella strutturazione delle varie esperienze. Ovviamente un C.S. per allenatori avrà una configurazione logistica e contenutistica diversa da un campo vocazionale, e questa a sua volta sarà diversa da un campo per animatori. I preadolescenti avranno esigenze di svago e di lavoro differenti da quelle di un gruppo di giovani che da anni fanno parte di un movimento. All'interno quindi di una «cornice» (i principi e alcune attenzioni educative e pratiche) occorre muoversi all'insegna della creatività. Lo studio e la sistemazione armonica di tutte queste variabili non può essere lasciata all'opera di un libero battitore (anche se bravo!), ma deve essere il frutto del lavoro comune e della divisione di un'équipe di persone, quelle appunto che gestiranno il campo e che, per comodità, chiameremo animatori del campo.

Lo anticipiamo: quanto più curata è la preparazione in équipe di ogni aspetto e dettaglio del campo, tanto maggiore sarà la serenità di svolgimento e la riuscita finale. L'esperienza insegna che un C.S. vale nella misura in cui è stato preparato, a tutti i livelli: il lasciare al caso, all'improvvisazione, il correre ai ripari all'ultimo minuto per tappare dei buchi lasciati scoperti, il trovarsi di fronte a situazioni che si potevano prevedere, significa tradire i giovani che vi partecipano e, alla fine, trovarsi di fronte ad un risultato mediocre, proprio per mancanza di attenzione.

Le pagine che offriamo vogliono avere una intonazione pratica: non stiamo speculando su cosa sia un C.S., ma vogliamo attrezzare il nostro bagaglio operativo per sapere, all'occasione, come fare per...

Seguiremo passo passo le varie tappe che segnano il cammino di preparazione del campo. Sono essenzialmente tre:

- prima fase: fare chiarezza, rispondendo alle varie domande previe al C.S.;

- seconda fase: organizzare il campo. Si entra nel vivo del problema; occorre quindi avere delle avvertenze, pensare a tante cose, tutte importanti...;

- terza fase: vivere il C.S. curando i vari momenti della giornata, il clima generale.

2. Prima fase: fare chiarezza

Prima di far partire il colpo, l'arciere punta la freccia e prende bene la mira: non ha ancora fatto centro, ma questo primo momento di concentrazione e di «occhio al bersaglio» è decisivo per il risultato finale. Così, colui che si accinge a organizzare il C.S. deve avere la pazienza di dedicare un po' di tempo a «puntare la freccia e prendere bene la mira». Sotto forma di domande, affrontiamo quelli che sono i modi preliminari, sui quali fare chiarezza per non fallire il bersaglio.

1. A CHI? I DESTINATARI

Chi sono i destinatari dei giorni che mi accingo a preparare? Preadolescenti, studenti, universitari, gente sconosciuta o gruppi già noti e formati? Hanno già una preparazione - base sul tema che verrà affrontato o lo affrontano per la prima volta? Hanno più o meno la stessa età o c'è un forte divario? Sono omogenei come estrazione culturale, religiosa o no? E via dicendo... Più precisa sarà la fotografia che riesco a farmi del pubblico partecipante al C.S., maggiormente calibrato e adeguato sarà l'intervento con evidente maggiore efficacia. Veniamo ad alcune «avvertenze».

* Omogeneità nell'età. L'omogeneità è necessaria soprattutto per gli anni della preadolescenza e dell'adolescenza. In questo occorre essere severi ed evitare che la gamma di età superi in ampiezza 2 o 3 anni, soprattutto nelle fasce indicate. Questo non vale più quando viene superata una certa soglia (attorno ai 20 anni). Le ragioni sono lampanti:

- differenze culturali che richiedono linguaggio, forme espressive diverse;

- gusti e sensibilità diverse;

- esigenze di vario tipo...

Queste ragioni esigono rispetto e quindi un'attenzione differenziata. Il minestrone è buono quando è il risultato della maggior varietà di ortaggi e verdure: non lo stesso risultato si ottiene mettendo insieme persone in forma indiscriminata.

* Gruppo misto sì, gruppo misto no. Il problema in questi termini è mal posto. Non si tratta di un'alternativa risolvibile in base a gusti, timori, pregiudizi, ma in base all'obiettivo che si vuol raggiungere. La storia di questi anni ha insegnato che anche C.S. organizzati per gruppi non misti sono riusciti formidabili; anzi ci sono educatori di chiara fama che organizzano con ottimo successo campi separati per ragazzi e ragazze. «La mixité ad ogni costo» o «mai la mixité» sono affermazioni ugualmente errate in quanto non tengono conto della realtà con cui si lavora e dell'obiettivo da raggiungere.

Ovviamente nel gruppo misto c'è un maggior coinvolgimento emotivo che può dare frutti ottimi (emulazione, maggior educazione, serenità, completezza, maggior ricchezza di rapporti), come, se non ben gestita, può disturbare.

* Che numero? Anche il numero può essere buccia di banana. Campi-scuola troppo numerosi possono diventare difficili da gestire, lenti nei movimenti, caotici e inconcludenti. Gruppi molto esigui diventano un notevole dispendio economico e di personale, oltre che dare l'impressione di insuccesso nella proposta e quindi creare un clima in minore.

Ovviamente le strutture logistiche (ambienti, spazi, cucina, personale...) hanno sempre molto da dire e da consigliare circa il numero. È da saggi non avere la mania dei grandi numeri: a volte per «riempire tutti i posti disponibili» si incomincia a fare un'eccezione con questo o con quello, a chiudere un occhio su una o sull'altra condizione con rischio (diventato poi spesso realtà) di rovinare tutto.

* Salute. Sempre parlando dei destinatari, è prudente - soprattutto quando il luogo del C.S. è ad una certa altezza (1200/1500 m.) e si prevedono gite a quote notevoli - esigere un certificato medico di buona costituzione.

2. CON CHI? LA COSTITUZIONE DELL'ÉQUIPE

Ogni C.S. ha un organizzatore, uno che nella preparazione e nella conduzione ha la responsabilità ultima. Lui però non è tutto il C.S., a lui si affiancano altre persone: i relatori, gli animatori, l'incaricato della logistica, le cuoche... Diciamo una parola su ciascuno .

* In base al tema che il C.S. si prefigge, si cerca l'esperto o gli esperti che danno il «la» ai lavori di gruppo, al confronto, alla riflessione. Essi sono un po' «la mente» del C.S., coloro cui si fa riferimento per chiarimenti, consigli, indicazioni. Indichiamo alcuni criteri di scelta:

- persona dal linguaggio adeguato all'uditorio. Tra l'esperto difficile e quello semplice, scegliere quest'ultimo;

- persona che sia stata informata su tutto il C.S. (destinatari, tema, altri eventuali interventi...);

- persona che abbia buona carica umana: non si tratta solo di comunicare idee, ma comunicare un'esperienza di vita, creare un clima, un rapporto tra persone;

- persona (questo è il non plus ultra) che sappia cogliere «la posizione» di coloro che ascoltano, captarne i bisogni, le domande, i momenti di stanchezza...

Ogni intervento deve essere come la tessera di un mosaico, collocata al posto giusto, di modo che alla fine il disegno risulti completo, visibile e, possibilmente, piacevole.

* Gli animatori. Le relazioni non sono tutto il C.S. In genere esse danno origine a lavori di gruppo, a dibattiti, ad interventi vari... Nei lavori di gruppo si inseriscono gli animatori. Non è sufficiente che questi abbiano ascoltato con tutti gli altri il discorso dell'esperto. Essi, previa preparazione, devono già sapere come e dove condurre il gruppo nel lavoro. Questo significa che molta importanza va data all'équipe, che deve essere:

- scelta con cura: gli animatori devono essere figure significative, ricche, complete, modelli per i partecipanti. Condividono la vita di tutti e devono lasciare una traccia con il loro modo di essere. Là dove questa attenzione è stata tenuta presente, i risultati sono stati eccezionali;

- preparata bene: ci vogliono incontri previ tra responsabili, esperti, animatori, e macinare bene lo svolgimento del C.S. dal punto di vista contenutistico (cosa si fa o si dice) e metodologico;

- con interventi precisi: gli animatori devono essere persone significative, ma non dei «marziani». Un apporto al campo può essere, oltre alla conduzione dei gruppi, lasciar trasparire la loro esperienza e come essi vivono quei valori sui quali durante la giornata si è discusso. In alcuni C.S., questi animatori sono fissi: un giovane, una ragazza, una coppia di sposi, una suora, un laico consacrato, ecc.: rappresentativi delle varie vocazioni, quindi modello per una eventuale scelta. Infine ognuno di loro è responsabile di un settore: logistica, liturgia, serate, musica, gioco...

3. DOVE? LA SCELTA DEL LUOGO

Alcuni gruppi non hanno questo problema perché dotati da sempre di una casa in montagna, luogo propizio per incontri, soggiorni, settimane bianche. Altri gruppi cambiano ogni anno il luogo del campeggio e della vacanza, sia per il gusto della novità, sia perché non possiedono una «fissa dimora». Nel primo caso si conosce già bene l'ambiente nel suo complesso: la casa, le varie sale, ciò che sta attorno... In base alla conoscenza delle effettive capacità di accoglienza dello stabile, si accettano le iscrizioni al campo (attenzione alle nuove norme di sicurezza!) e si fa la piantina del posto destinato ad ogni gruppo.

Nel secondo caso tutto è nuovo. Allora è bene sempre andare prima sul posto, di persona, per rendersi conto:

- delle reali possibilità della casa: i vari ambienti (camerette, camerate, cucine, saloni per la mensa, sale per i lavori di gruppo, la cappella, i servizi, le docce);

- dell'ambiente esterno: campi da gioco, cortile... Soprattutto sarà bene osservare se ci sono dei pericoli per i futuri ospiti nelle adiacenze della casa (consiglio da non trascurare ! ) .

In base a quanto visto e osservato si prepara una piantina per tutti, da dare al momento dell'iscrizione, con l'indicazione del posto che ciascuno ha per dormire e dove si svolgeranno i vari momenti della giornata. Bisogna, nella scelta del luogo, tener presenti alcune attenzioni:

- se si ha la possibilità di scegliere il luogo del C.S., questo sia in montagna e un po' fuori dal caos dei centri turistici;

- impedire il più possibile a curiosi estranei l'accesso all'abitazione: è disturbo inutile;

- sia situato ad un'altezza non eccessiva;

- osservare se esiste un telefono o dove sia quello più vicino. In alcuni casi in mancanza del telefono, si è ricorso all'uso di radio ricetrasmittente: non si sa mai. Lo stesso vale per il medico;

- un'occhiata anche ad eventuali mete per una gita di una o mezza giornata: caso mai andarci prima.

Fidarsi è bene.

4. QUANDO? LA SCELTA DEL PERIODO

Anche l'azzeccare il periodo giusto per il C.S. è un elemento importante. Alcuni centri hanno, per tradizione, il campo in un certo periodo dell'anno (prima di capodanno, dopo; a settembre, appena finite le scuole...). L'avere una data fissa favorisce la conoscenza in anticipo della data e quindi il prendere le distanze da altri impegni. Quando invece non si ha una data fissa o, per forza di cose (come nel caso di C.S. a programmazione «crescente» ) si deve cambiare, occorre tener conto di molte variabili (esami di maturità, di riparazione, estate ragazzi, ferie, settimana bianca, impegni parrocchiali, sovrapposizioni di date...). Ben sapendo che non si potrà mai accontentare tutti. Vale, in molti casi, la regola che, come non c'è un campo per tutte le stagioni, così non c'è una stagione per tutti i C.S.!

5. PER COSA? LA SCELTA DEGLI OBIETTIVI E DEL TEMA

Rispondere agli interrogativi precedentemente presentati è importante: questi a loro volta sono funzionali alla riuscita del campo, riuscita che è piena quando viene raggiunto l'obiettivo o l'insieme degli obiettivi del campo.

Perché si organizza il campo? Cosa si vuol ottenere? La risposte possono essere tantissime: una crescita del gruppo in quanto tale, l'approfondimento di una problematica (riguardante la persona, la società, la fede...), la presa di coscienza di qualcosa di nuovo, una maggior competenza operativa in un determinato settore (sportivo, educativo, catechistico...).

Quale obiettivo mi prefiggo? Occorre riflettere seriamente su questo interrogativo. Troppa gente fa un campo senza aver fatto chiarezza sul «bersaglio» da centrare. Evitare in questo caso obiettivi vaghi, altisonanti che dicono tutto e niente. Una norma saggia è scrivere gli obiettivi e tradurli in forma concreta, operazionalizzata: sarà più facile tentare una valutazione ad esperienza ultimata. Lasciare nel nebuloso gli obiettivi del campo è pregiudicare il risultato conclusivo e la scelta dei mezzi opportuni per il conseguimento dei medesimi.

Questi obiettivi vanno ricercati e condivisi insieme all'équipe e comunicati ai partecipanti: si instaura già fin dall'inizio una tacita intesa per una meta comune.

Gli obiettivi possono essere vari, alcuni scontati (cf più avanti i «chiodi» ), altri specifici. Per raggiungere questi ultimi si definisce un tema da trattare, degli argomenti conduttori degli incontri e dei lavori di gruppo, delle grandi idee-messaggio da comunicare ai partecipanti.

Si instaura quindi una circolarità tra gli obiettivi specifici da raggiungere e il tema da svolgere: gli uni vengono illuminati dal contributo dell'altro, il secondo conduce passo passo ai primi.

Se voglio, ad esempio, abilitare i giovani a leggere la parola di Dio dentro la loro realtà di tutti i giorni (obiettivo), metterò in atto una serie di relazioni che illustrino dal punto di vista teorico la tensione tra parola di Dio e vita quotidiana, alcuni esercizi di attualizzazione a livello personale e d gruppo, momenti di silenzio per l'interiorizzazione, ecc. Il tema non è l'obiettivo: è una pista, a volte parziale e riduttiva, ma che conduce a.

Altro esempio: se attraverso un campo per allenatori sportivi mi prefiggo una crescita nella loro competenza operativa ed educativa, darò vita a lezioni pratiche e teoriche, a momenti tecnici e ad altri pedagogici, ad esercizi sul campo e a incontri formativi con contenuti adeguati...

In base ai diversi contributi si scelgono gli «esperti». Se è uno solo, il lavoro è facilitato; se sono di più, questi vanno informati dell'apporto di ciascuno, in modo da evitare doppioni, lacune, divagazioni. Incontri brevi tra responsabili, esperti ed équipe sono l'ideale.

Ancora un'avvertenza da tener presente soprattutto quando il campo ha una finalità di studio, o di esperienza religiosa (esercizi spirituali). L'intervento dell'esperto non deve essere banale, ordinario (non dice nulla di nuovo), né troppo complicato e difficile per cui la comprensione è scarsa: deve centrare quella che si chiama la «fascia ottimale», sì da produrre una dissonanza cognitiva nell'uditorio, cioè un desiderio di ricerca, un interesse, una voglia di risolvere il problema; deve creare interrogativi, aprire orizzonti nuovi, far balenare soluzioni a dubbi...

Così pure per un campo in cui prevale l'aspetto «esperienza». Se questa esperienza è troppo dura, non sopportabile, irraggiungibile, avrà come risposta il rifiuto o verrà subìta (certi allenamenti, certi esercizi di preghiera...). Se invece non si scosta molto da quello che si fa ordinariamente a casa, non smuoverà nessuno, susciterà noia invece di interesse.

Centrare la fascia ottimale è arte che presuppone la conoscenza dei destinatari cui viene rivolto l'intervento.

6. CHE TIPO Dl CAMPO-SCUOLA?

Esistono tre principali tipi di campi-scuola: monografico, ciclico, progressivo.

* C.S. monografico: tratta un tema specifico e ha come obiettivo la presa di coscienza da parte del gruppo di una certa problematica, la soluzione di qualche problema, lo studio di un preciso argomento. Alcuni esempi: il problema affettivo; i catechismi dei fanciulli; le tecniche di animazione; l'organizzazione nel territorio a partire dagli ultimi; la lettera di S. Paolo ai Filippesi; ecc.

È un momento slegato, non dipendente da altri, con un senso compiuto in se stesso.

* C.S. ciclico o ricorrente: si ripete ogni anno, o per «zone di età»: adolescenti, giovani, animatori. È il caso, per es., della Caritas italiana che ogni anno, a settembre, organizza una settimana di studio sul problema del servizio civile alternativo al servizio militare. È un approfondimento «a cerchi concentrici» su un tema. Non è un qualcosa di ripetitivo perché la sensibilità, la situazione è mutata.

* C.S. progressivo: in base a una logica o programmazione «crescente». Viene progettata una serie di 3-4-5 C.S. a gradini: Campo 1, Campo 2, Campo 3... Si passa al 2 dopo aver partecipato all'1, al 3 dopo il 2 e così via.

Decisiva è la logica della progressione, della crescita interna.

Chi organizza una serie di C.S. «progressivi», deve far maturare nella mentalità dei partecipanti che non si passa da uno all'altro in forma automatica (basta farlo!), ma è necessario aver dato prova nei fatti che i contenuti del campo sono stati assimilati e che si è lavorato per tradurre in pratica quanto si è appreso. Questo per evitare i «turisti» dei campi-scuola.

7. A QUALE PREZZO?

Non è una novità: oggi i C.S. sono una notevole spesa. Anche chi fa ricorso al volontariato per tanti lavori e servizi, al termine si trova cifre da capogiro. Ora ci sono giovani che non possono permettersi di incidere sul bilancio familiare con ulteriori aggravi. Ci sono, del resto, dei Centri giovanili che non hanno materialmente la possibilità di accollarsi tutta la spesa del C.S. Occorre essere previdenti, pensarci per tempo.

3. Seconda fase: organizzare il campo-scuola

La prima fase («fare chiarezza») ha cercato di rispondere ad alcuni interrogativi-base per mettere a fuoco il bersaglio. Ora (ed è il compito della seconda fase «organizzare il campo») si tratta di dare, alle risposte emerse in precedenza, una tonalità operativa, concreta. In altre parole: se questo è il tipo di C.S. che voglio, come potrò realizzarlo? Con quali mezzi, persone, sussidi? Che clima creare, quale tipo di lavoro scegliere?

Questa fase abbraccia l'arco di tempo che va dal momento in cui si decide di fare «quel» campo all'inizio del campo stesso, tempo non più solo teorico, di riflessione, ma operativo, di concretizzazione.

1. I «CHIODI» DEL CAMPO SCUOLA

Cosa sono. È essenziale proporre con chiarezza e sottolineare alcuni punti che si giudicano irrinunciabili per la corretta riuscita dell'esperienza, alcuni fattori che hanno la capacità di far coagulare i partecipanti al campo in modo da evitare la dispersione o il fraintendimento.

Cosa servono. Coloro che aderiscono all'iniziativa del C.S. possono avere diverse prospettive o attendersi risultati diversi. Questo succede sia per chi proviene da uno stesso ambiente (parrocchia, oratorio, quartiere) sia per chi proviene da realtà associative ed esperenziali diverse.

Alcuni possono essere approdati al campo con intenti o attese assai lontane da quelle enunciate dai promotori, e questo per i più svariati motivi. Per colmare questa diversità, occorre evidenziare sia gli obiettivi del C.S. sia lo stile che lo caratterizza.

I «chiodi» del C.S. hanno appunto questa funzione: far prendere coscienza ai partecipanti dei valori del campo, delle cose in cui si crede, di ciò che deve «valere» per ognuno, pena il fallimento dell'esperienza, l'aver buttato alcuni giorni e una possibilità che veniva offerta.

Si possono annunciare «chiodi» per tutte le stagioni? Ci sono cioè dei «chiodi» per tutti i campi? Crediamo si possa affermare di sì. Proviamo ad elencarne alcuni.

2. I CHIODI PIÙ ALCUNE... PUNTINE

Il compito del responsabile e degli animatori non deve esaurirsi nell'enucleare i chiodi-valori del campo, ma deve estendersi anche al modo di presentarli e di renderli costantemente presenti.

Nascono da qui alcune attenzioni educative «spicciole» che cerchiamo di richiamare.

* «Chiodi»: obiettivi in cui ci si riconosce, punti su cui c'è già un'ampia convergenza da parte di coloro che offrono l'esperienza del campo. La chiarezza e la franchezza nella loro presentazione (cui già si è accennato) sollecitano la responsabilità di scelta del giovane.

Se ci si indirizza ad un C.S. piuttosto che ad un periodo di ferie al mare o ai monti, è perché si è operata una scelta in base a valori offerti in un clima di auspicata libertà. I chiodi del campo sono un tentativo di non affidarsi allo spontaneismo, al pressapochismo, cercando di evitare a priori i pericoli del fallimento; il campo-scuola porta in sé una lunga serie di variabili, da risultare sempre una grande incognita.

I chiodi non sono un enunciato, un cartello di richieste dell'animatore a cui i partecipanti devono bene o male sottomettersi. I chiodi sono i valori, i punti-forza del gruppo, ciò in cui il gruppo crede; l'esperienza si sfascia se non si focalizza intorno a questi valori.

* «Chiodi»: perché? Affermare certi valori non significa non darne le motivazioni.

Occorre adeguatamente offrire ai partecipanti le motivazioni di certe scelte operative che traducono l'importanza di certi valori. Occorre inoltre specificare e ricordare l'importanza di certi valori piuttosto di altri, assurti a simbolo, guida, rullino di marcia del campo stesso.

* «Chiodi»: un «preconfezionato» Non sono un pacchetto di decisioni prese in alta sede, senza possibilità alcuna da parte dei partecipanti di dare il loro apporto all'esperienza del C.S. e intervenire al momento decisionale.

Pur nella difficoltà di conciliare aspetti che si sono dovuti organizzare con molto anticipo, è possibile aprire un breve dibattito in cui i partecipanti operano alcune scelte, soprattutto sul modo con cui vivere l'esperienza .

* «Chiodi» e vita di tutti i giorni. I valori proposti segnano sì la vita del campo, ma come l'inizio di uno stile che può poi essere esteso al quotidiano, alla vita del gruppo da cui si proviene. Il prospettare l'idea che certe cose non sono monopolio di una settimana all'anno, ma possono diventare «compagnia» di tutti i giorni, favorisce nel giovane uno sguardo più ad ampio respiro, fa nascere una prospettiva nuova: il campo, letto con gli occhi «feriali», guardato con minori emozioni, ma con maggiore aderenza al vissuto e al da-vivere.

Ancora: il mettere in relazione i «chiodi»-valori e il post-campo, comunica al giovane l'idea che sarà proprio nel fragore delle cose, nella mischia un po' caotica del ritorno al lavoro «usato» il luogo dove i valori diventeranno «veri», quindi di sua proprietà .

In fondo, vivere bene una settimana non è da eroi: l'eroismo, se se ne può parlare, sarà a valle, dove con un po' meno di poesia e con un po' più di sudore si avrà la possibilità di «appropriarsi» del C.S.

I chiodi del campo non devono rimanere enunciati; occorre tradurli in momenti, strumenti, spazi organizzativi che permettano di concretizzare il clima e i valori che si vogliono sottolineare.

* «Chiodi» e libertà. Devono essere presentati con chiarezza e in modo da favorire alcune scelte, ma sempre nel pieno rispetto della libertà dell'individuo e con l'attenzione alle problematiche e condizioni concrete in cui ognuno vive. Essi infatti devono favorire la maturazione della persona e non immettere sulle spalle dei partecipanti un fardello (magari preziosissimo) che essi non riescono a portare perché non rispettoso dei loro interessi o dei loro tempi di maturazione.

TRE CHIODI

L'impegno. Uno di questi chiodi è costituito dall'impegno stesso. Ciò che caratterizza l'esperienza non è soprattutto l'amicizia, lo stare bene insieme, il creare un clima di sorrisi e pacche sulle spalle... Questa dimensione è importante (e non va trascurata) a patto che non si perda di vista la necessità del qualificarsi, dell'utilizzare questa esperienza per crescere, per confrontare i diversi ambiti nei quali si è impegnati per migliorare la propria azione.

Se l'obiettivo della qualificazione, dell'impegno, non è preponderante, si rischia di ritenere riuscito un campo che ci ha gratificati soltanto perché ha avuto prevalenti momenti di integrazione attraverso i rapporti primari.

Il campo può anche avere la funzione di abituare a mettere al primo posto la serietà e la qualificazione, in modo che i giovani avvertano che questi sono i primi valori del gruppo o dell'esperienza in cui sono inseriti e che essi sono in diretta funzione con il quotidiano che è il vero campo di realizzazione dell'uomo.

La comunità. Il secondo chiodo può essere la vita di comunità. Non si viene al campo per starsene isolati nel proprio angolo o per spartire con pochi intimi le proprie risorse, problemi e ricchezze.

Non si viene neanche al campo per risolvere i problemi strettamente personali.

Sarà compito degli animatori aiutare a creare un autentico clima di comunità e di partecipazione attraverso la formazione di gruppi differenti per gli svariati compiti che una convivenza comporta (pulizia, gioco, serate, turni per i piatti, liturgia...). Un attento mixage aiuta le persone e i diversi gruppi di provenienza a camminare verso una nuova unità.

La qualificazione. Un altro chiodo può essere rappresentato dalla qualificazione in senso specifico (ciascuno al proprio livello e nel proprio ambito). Si tratta di un «campo-scuola» in cui si studia, si analizzano i problemi, ci si immette con un atteggiamento di recettività e di apprendimento, per riuscire a cogliere (attraverso gli esperti o il confronto delle varie esperienze) quanto può essere utile ad un approfondimento dei contenuti e dei metodi che interessano.

È ovvio che poi questo chiodo deve essere tradotto in iniziative che permettano di realizzare il carattere di studio del campo. In altre termini, occorrono relazioni scritte delle varie comunicazioni, documentazione, possibilità di prendere appunti, materiale da distribuire, momenti specifici di studio e di silenzio, pena il «rimangiarsi» nella pratica tutte le buone intenzioni espresse da questo «chiodo» (cf la parte riguardante i «sussidi»).

3. STRUTTURAZIONE DEL TEMA

Di questi argomenti abbiamo già parlato nella prima fase, tentando di fare chiarezza su ciascuno di essi. Ora li riprendiamo brevemente e insieme.

* Scegliere il tema che diventerà oggetto di studio e di lavoro per il C.S. È un'operazione in alcuni casi semplice (per i campi di tipo ciclico o progressivo), in altri più complicata. Oltre le variabili solite (destinatari, gruppo, età) ci sono quelle che provengono dal panorama sociale e culturale (la pace, il «movimento '85», l'ora di religione, la disoccupazione, l'eutanasia) e da quello ecclesiale (20 anni dal Concilio, i laici, la comunità) .

È da saggi consultare gruppi, sentire persone, toccare il polso della situazione e intuire le priorità. Alla fine si sceglie.

* Dare un titolo al tema. La formulazione del titolo deve essere vivace, simpatica, giovanile, concisa. Quanto si pensa che possa servire a rendere più chiaro o appetitoso il «menu», lo si può aggiungere sotto forma di scaletta di interventi. Il tutto, correlato da qualche disegno a vignetta, è una presentazione-aggancio per quanti possono essere interessati.

* Informare l'équipe. Già la scelta del tema non è stata frutto di un capriccio, ma di un vasto ascolto-consiglio. Ora l'équipe entra nel vivo per:

- iniziare un primo accostamento e aggiornamento individuale e collettivo sul tema scelto;

- individuare i sottotemi, cioè i nuclei in cui si può suddividere il tema;

- disporre i sottotemi secondo un procedimento logico e strutturato;

- concordare quali persone invitare come esperti;

- preparare i lavori di gruppo (almeno un abbozzo; questi si faranno più chiari dopo aver contatto gli esperti), studiare quelli più congeniali e utili in riferimento all'argomento, al tipo di pubblico, al luogo;

- curare la preparazione dei «sussidi»;

- individuare i principali canali attraverso i quali realizzare il «lancio» del C.S.;

- suddividersi i compiti, in base alle competenze e inclinazioni (la liturgia, le serate, i giochi, il servizio...).

Tutti questi problemi e altri possono essere discussi insieme durante un week-end. Favorisce il nascere tra i vari membri dell'équipe (non tutti forse si conoscono) di quella sintonia e unità necessaria per una conduzione unidirezionale del C.S.

* Ricerca degli esperti. È una gioia quando si è fortunati nella scelta degli esperti, di coloro cioè che danno il contributo centrale per la riuscita del C.S. A volte un campo può fallire per aver invitato un relatore «sbagliato». Per questo occorre partire per tempo (i migliori hanno sempre il calendario zeppo di impegni) e informare gli invitati con molta esattezza di cosa si vuole, offrendo loro una specie di scaletta di ciò che interessa.

Chi viene a parlare o a dare il suo contributo fa un servizio: deve quindi fare il possibile per rispettare la committenza (orario compreso) .

L'esperto a sua volta può aprire prospettive nuove, mettere in rilievo aspetti trascurati o ritenuti banali, suggerire cose nuove, testi da consultare...

L'optimum è che gli esperti (se è possibile) vivano tutto l'arco del C.S. con i partecipanti. Permette un'interazione più ricca e meno professionale, una lettura del gruppo più attenta e ravvicinata. Potrà anche nascere da parte di qualcuno il desiderio di far due chiacchiere a tu per tu con l'esperto: occorrerà quindi prevedere tempi e disponibilità per gli incontri.

Dopo l'incontro con l'esperto è bene rivedere insieme all'équipe lo svolgimento della giornata «minuto per minuto» in modo da non lasciare nulla fuori obiettivo.

Un'attenzione particolare merita la scelta e il dosaggio dei diversi momenti di lavoro. Essi sono:

- ascolto dell'esperto;

- ricerca in gruppo;

- dibattito in gruppo;

- relazione all'assemblea;

- riflessione personale.

Un equilibrato alternarsi di questa e altre modalità di lavorare è indispensabile per suscitare interesse, superare la stanchezza e arricchire maggiormente le persone.

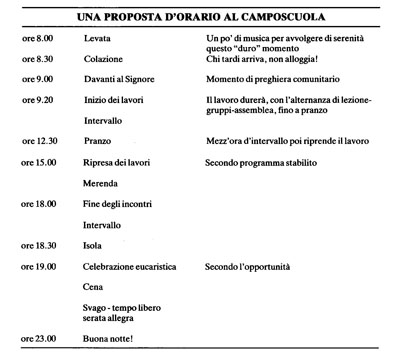

4. PROPOSTA DI ORARIO

Oltre il calendario globale del C.S., occorre abbozzare un orario della giornata-tipo. Noi tentiamo di presentarne uno in generale, consapevoli che potrà servire solo come punto di riferimento, non come modello normativo .

* Una parola in più merita 1'«isola». Dalla testimonianza di molti partecipanti ai C.S., questo è uno dei momenti più arricchenti e più costruttivi per il clima di tutto il gruppo. Occorre presentarlo in forma simpatica e con un pizzico di mistero. Si tratta di mezz'ora, tre quarti d'ora in cui ognuno bada solo a se stesso, in un clima di silenzio totale. Si può uscire all'aperto, andare in cappella, sedersi sui prati... (unica zona vietata sono le camerate o le camere).

Cosa fare in questo tempo? Ci sono mille possibilità a seconda del tipo di C.S. Ognuno può essere invitato a guardarsi dentro con grande schiettezza, a ricuperare la dimensione profonda della propria esistenza, a riflettere su qualche problema «rimosso», sul modo con cui si rapporta con gli altri, in famiglia, con il gruppo...

Oppure la riflessione può essere focalizzata su un paio di pagine relative all'argomento trattato, inserite nel quaderno, su un questionario cui rispondere personalmente, su un brano di parola di Dio con cui avviare un confronto...

Può anche essere il tempo in cui ciascuno rivede l'abbondante materiale ascoltato e appuntato nella giornata e cerca di mettere un po' d'ordine, di approfondire qualche punto, di farlo diventare «suo»... e mille altre cose ancora.

Durante questo tempo gli animatori possono ritrovarsi per un momento di revisione della giornata, per scambiarsi le impressioni sull'andamento del C.S., su come è stato recepito il «tema», su come si è lavorato nei gruppi, sul clima generale. Si può passare rapidamente in rassegna l'elenco dei partecipanti e valutare l'impegno e le capacità di ogni singolo partecipante.

* Occhio all'orario. Senza pretendere che l'orario del C.S. viaggi come un orologio svizzero, occorrerà tenervi fede, esigendo un minimo di puntualità. Ciò favorisce la serietà dell'impostazione generale e fa risparmiare molto tempo.

- È preferibile collocare il momento di preghiera del mattino dopo la colazione: ci si sveglia tutti (si deve correre alla mensa) e bene, si snelliscono le corde vocali. Davanti al Signore è conveniente andare svegli!

- Eccetto l'ultima sera, caratterizzata da una serata di addio con canti, falò..., è importante non andare a letto troppo tardi. Il giorno dopo è giorno di lavoro e di impegno che esige gente riposata e attenta. In certi ambienti il C.S. viene sciupato dal prolungarsi oltre misura di serate, discussioni, uscite... Il giorno dopo è una morìa generale con grande gioia dell'esperto e degli animatori!

- Se non lo si è ancora fatto, prima di andare a dormire ci si può incontrare «brevemente» con gli animatori per una revisione della giornata, la soluzione di qualche problema emerso e per richiamare l'impostazione (già preparata in precedenza) del lavoro del giorno dopo.

- I migliori strumenti di richiamo nei vari momenti della giornata sembrano essere (il collaudo è già avvenuto) le «ciocche», le campane delle mucche di alta quota abilmente sbatacchiate da qualche robusto fanciullo !

- I pochi minuti del dopo colazione dovrebbero essere usati da tutti i partecipanti a fare qualche lavoretto di pulizia nei vari ambienti. È un modo per far sentire quel luogo come la propria casa e tradurre subito nel concreto i discorsi sul servizio.

* Momenti particolari. Veniamo ad alcuni momenti particolari.

- I pasti: preparare il refettorio, servire a tavola, lavare e riordinare le stoviglie e la sala può essere un servizio svolto a turno dai vari partecipanti. È conveniente che un animatore prepari un elenco dei vari servizi di cui necessita il C.S. e, a gruppi, inviti tutti a dare una mano.

- È bene iniziare i pasti con un canto corale e mantenere un clima allegro e sereno. - La preghiera: evitare le lungaggini noiose. Indispensabili sono: i libretti dei canti, una o più chitarre; se si recita qualche salmo, occorre il testo per tutti. Creare il clima di silenzio, di calma: questo favorisce le preghiere spontanee. È uno dei momenti centrali del C.S.

5. LANCIARE LA PROPOSTA

Scelto il tema, la data e il luogo del C.S., si parte con un primo volantino informativo, cui seguirà un altro più dettagliato e completo. Attenzione a iniziare per tempo la propaganda e a curare la forma dei volantini: i disegni, i titoli, le frasi. Deve risultare qualcosa di giovane, piacevole.

Nel primo bastano poche cose per catturare l'attenzione.

Il secondo deve essere già in vista di una possibile iscrizione, per cui sarà bene non dimenticare di precisare:

- il tema del campo (sottotemi, relatori...) ;

- i «chiodi» del campo;

- l'orario della giornata;

- l'occorrente (se si va in montagna: scarponi, giubba a vento, lenzuola o sacco a pelo, biancheria personale, quaderno e biro, chitarra, tuta, scarpe da ginnastica... ) ;

- il tagliando per l'iscrizione con versamento di una caparra (importante: aiuta a decidere seriamente!);

- orari di partenza e di arrivo dei treni e bus che portano in zona campo;

- altre cose che possono essere specifiche di quel tipo di C.S.

6. IL SUSSIDIO

Non approfondiamo questo argomento certamente molto importante. Note di pastorale giovanile lo ha già ampiamente trattato. Si veda: M. Comoglio, Come costruire un sussidio per il gruppo, NPG 4/1986, pp. 39-60. Ci limitiamo ad alcune osservazioni veloci

Un campo-scuola ha bisogno dei più svariati sussidi: dalla raccolta di canzoni alla chitarra con cui accompagnarli, dalle diapositive per eventuali montaggi alla macchina per proiettarle... Qui intendiamo parlare di sussidio in senso molto stretto: l'insieme di fogli stampati, litografati o ciclostilati in dotazione di tutti i partecipanti, come strumento di lavoro durante il campo.

Funzione del sussidio

Il sussidio è e deve essere anzitutto uno strumento di lavoro, una mediazione concreta e operativa che sta «tra» i partecipanti al campo come stimolo ad un confronto tra di loro.

Inoltre il sussidio è un arricchimento comune: non tutto può venir letto, commentato, ampliato nelle relazioni degli esperti. Un certo quantitativo di fatti, idee, proposte... vengono lasciate allo studio e alla lettura individuale .

Da questa funzione del sussidio possiamo derivare alcune indicazioni:

- il sussidio non può essere una sintesi già confezionata su un dato argomento, ma un'offerta di spunti e stimoli per la ricerca di gruppo;

- non può essere un libro da leggere e studiare, ma materiale su cui lavorare insieme;

- deve servire ai singoli per i momenti di interiorizzazione personale per aiutare i presenti a confrontarsi.

Quale materiale?

Un campo per allenatori raccoglierà un materiale quantitativamente e qualitativamente diverso da quello di un campo vocazionale o per operatori con ragazzi a rischio... Per tutti occorre la convinzione della utilità e necessità di curare la raccolta del materiale in vista del sussidio. Lasciare tutto ad appunti presi individualmente su fogli svolazzanti è vanificare gran parte dei contenuti offerti.

Neppure si ha la pretesa di fare qualcosa di eterno, di perfetto: il sussidio con quel materiale ha una sua funzionalità in vista di quell'obiettivo. Diventa, per un certo periodo, un «compagno» con cui faccio, e che mi sollecita a fare, un pezzo di strada. Durante l'anno posso inserire altri fogli, arricchendolo di altri appunti, passarlo a qualcuno .

* Detto questo, proviamo a suggerire qualcosa circa il materiale da inserire nel sussidio:

- i nomi dei campisti, degli esperti, degli animatori;

- un calendario sul programma (ormai definitivo) delle 5/6 giornate del campo;

- lo schema (sempre vivace e spigliato) delle relazioni di fondo. Aiuta a non perdere il filo del discorso e ad inserire appunti personali. È quindi indispensabile avere sempre a disposizione fogli bianchi da «inserire»;

- le tracce per il lavoro di gruppo: possono avere obiettivi di volta in volta differenti .

* È utile soffermarsi sulle diverse funzioni e, di conseguenza, utilizzazioni delle tracce di lavoro. Esse possono essere ricondotte alle seguenti:

- interiorizzare quanto ascoltato: il materiale può essere una serie di domande cui rispondere, un nuovo schema da completare; il testo di una canzone da leggere e da commentare «criticamente»;

- analizzare alcuni «documenti». Possono essere i più diversi: giornali, rotocalchi, colonne sonore di film ritrascritte, testi di canzoni, interviste a giovani e non giovani, dati statistici, documenti ufficiali, pagine di vangelo, brani di saggisti e teologi... Più la scelta del materiale è accurata e fortunata, più il lavoro di gruppo potrà procedere con ordine e con frutto;

- commentare alcune fotografie appositamente scelte;

- suscitare un problema: preparare una serie di interrogativi che fanno emergere il «fondo» delle cose e aiutano a guardare con occhi critici, sollecitano una chiarificazione interiore e il tentativo di una risposta. Si tratta in sostanza di una operazione che amplia gli orizzonti, fa vedere cose nuove e abilita a poco a poco ad andare al di là delle cose.

Là dove esiste la possibilità, si potrebbe far lavorare i partecipanti con fotografie (foto problemi), ritagli di riviste: alla fine deve esser pronto un grosso cartellone relativo al tema che si sta trattando. Oppure preparare un montaggio audiovisivo (un certo numero di diapositive scelte con cura, più un minimo di commento registrato da presentare alla sera a tutti i campisti;

- materiale vario: il testo di due o tre canti significativi che costituiranno il leitmotiv del campo; giochi da farsi nel tempo libero; tecniche di vario tipo da provare con gli amici...

Attenzioni spicciole per il sussidio

Il sussidio si prepara dopo che si è fatto luce sugli obiettivi che il C.S. vuole raggiungere, sulla strutturazione degli interventi, ciascuno dei quali approfondirà un certo tema .

È conveniente che i vari apporti (fogli ciclostilati, fotocopiati, schemi, abbozzi ... ) abbiano una stessa configurazione esteriore: molto utile è dare ad ogni partecipante un quaderno ad anelli in cui inserire il materiale .

È preferibile dare il materiale giorno per giorno, piuttosto che tutto in una volta: il giovane vede crescere il quaderno grazie anche al suo apporto. Infatti gli appunti presi, alcune note personali vengono facilmente inserite ad arricchire il quaderno di ciascuno.

È meglio abbondare nel materiale, anche se tutto non verrà chiarito o trattato nel C.S. Sarà compito di ognuno farne buon uso .

È meglio largheggiare piuttosto che peccare di tirchieria. Il materiale non sfruttato potrà essere ripreso durante l'anno.

Il materiale deve favorire la partecipazione attiva, tramite il prendere appunti, mettere in ordine il quaderno (ogni due giorni, specie con i più piccoli), rispondere a questionari, fare disegni simbolici, riportare per iscritto un lavoro di gruppo, inserire brani da leggersi individualmente.

Il campo deve preventivare un certo tempo di silenzio («isola») in cui ogni partecipante «si appropria» di quanto è stato detto durante la giornata, riguardando personalmente gli appunti, il materiale dato, attendendo alla lettura di qualche brano indicato.

4. Terza fase: vivere il campo-scuola

1. ARRIVO E SISTEMAZIONE DEI PARTECIPANTI

Quanto detto precedentemente (il far chiarezza, l'organizzare C.S.) è finalizzato ai giorni effettivi di campo-scuola. Il più è fatto. Si tratta ora di un ultimo sforzo perché ogni cosa si svolga in base al programma preparato. Aggiungiamo ancora alcune indicazioni utili per un sereno e piacevole svolgimento dei vari momenti della giornata.

Il momento dell'accoglienza

Anzitutto, curare il momento dell'accoglienza. Si deve svolgere in un clima gioioso, creato da un po' di musica, da qualche striscione di benvenuto, dalla presenza e disponibilità degli animatori. Là dove è possibile, di grande utilità è preparare un luogo di «accoglienza» dove vengono indirizzati i partecipanti man mano che arrivano. Lì ricevono un piccolo rinfresco o qualcosa di caldo, la piantina della casa, la cartella con il materiale del campo; lì possono completare il pagamento della quota secondo quanto stabilito in precedenza. Al disbrigo di queste formalità logistiche, potrà attendere un animatore o una brava segretaria; al responsabile o ad un animatore tocca il compito di un primo contatto (semplice e veloce) con il nuovo arrivato. Chi ha un po' di esperienza, può cogliere molte cose anche da un primo e fugace approccio. Infine gli viene assegnato un posto per il riposo (in camerata o in cameretta), un gruppo col quale lavorerà e (a seconda del caso) un incarico particolare (addetto ai giochi, agli impianti di trasmissione microfoni, «giornalaio», barista...).

Un incarico importante è quello del «segretario», cioè di colui che ha a disposizione tutto il materiale del campo (dispense, libretti dei canti, pennarelli, cartelloni, fogli, puntine...) e tempestivamente sa intervenire quando si presenta la necessità.

Nel primo contatto personale con i nuovi arrivati è bene domandar loro se hanno qualche hobby particolare, qualche abilità, se sanno, per esempio, suonare qualche strumento, fare cartelloni, recitare... Ci sono sempre scoperte interessanti, utili, a volte impensate.

Questa voglia di scoperta va tenuta viva lungo tutto il C.S., non solo per abilità che appaiono, ma anche per quelle sotterrate (generosità, sensibilità, attenzione, capacità di ascolto, volontà di partecipazione).

La riunione d'inizio

Per la buona riuscita del campo e per chiarire una volta di più l'impostazione che si vuole dare ad esso, è necessario curare con particolare attenzione la riunione d'inizio. Essa deve servire come spiegazione generale di ciò che si intende fare e deve fungere da «rompighiaccio» per le persone che non si conoscono sufficientemente. L'incontro iniziale quindi può essere suddiviso in due parti: la prima, allegra e divertente, fa uso di varie tecniche di animazione funzionali ad una conoscenza allargata: alcuni esercizi di contatto, interazione a due o a quattro, apprendimento dei nomi... Si veda: B. GROM, Metodi per l'insegnamento della religione... (LDC 1981) e tutte le altre tecniche pubblicate nell'annata 1985 di Note d i pastorale giovanile (ora raccolte in un volume LDC di imminente pubblicazione).

Se questi esercizi vengono fatti bene, creano un'atmosfera di serenità molto lontana dalla dissipazione. Una danza, cui partecipano tutti i presenti, può concludere questa prima parte.

La seconda può essere più tecnica e finalizzata quindi a ricordare:

- gli obiettivi del C.S. e i «chiodi» che ne permetteranno il raggiungimento;

- l'orario della giornata con lo snodarsi dei temi;

- la presentazione di qualcuno che ha incarichi particolari: gli esperti, gli animatori e via via gli altri. Se ci sono dei ruoli «vacanti» si potrà fare una richiesta all'assemblea;

- alcune note logistiche legate all'ambiente di cui si è ospiti.

Si può passare a fare i gruppi di lavoro (se non si sono ancora fatti) e a dedicare un tempo abbondante alla conoscenza-presentazione dei vari gruppi presenti.

La prima giornata va sempre conclusa con una serata «fatta in casa», dando spazio ai vari gruppi, che hanno una stessa provenienza, la possibilità di esprimersi in canti, suoni, scenette, giochi... (cf Serata). Un momento di «buona notte» deve puntare ad animare la volontà di tutti per una riuscita del C.S., frutto dell'impegno e della collaborazione comune.

2. IL GIOCO E IL TEMPO LIBERO

L'orario del C.S. è strutturato in modo da prevedere il succedersi armonico di tempi di svago a tempi di lavoro serio e impegnato. È bene sempre mettere in moto i partecipanti con partite improvvisate (questo per gli intervalli brevi: due calci al pallone, due palleggi, una corsa al canestro...); o con tornei nei differenti sports. È un aiuto a riprendere con freschezza il lavoro.

Agli animatori non è proibito giocare, anzi... !

Il tempo del gioco è un altro momento magico per scoprire l'indole di una persona. Sarà bene quindi prestarvi attenzione.

Non tutto il tempo libero dal lavoro va organizzato: si devono lasciare spazi da gestirsi autonomamente.

Più cresce l'età delle persone, più tali spazi vanno aumentati.

Dopo cena, quando non ci sono in programma serate organizzate, si può fare una passeggiata a gruppi, uscire a prendere un gelato (là dove c'è!), chiacchierare con alcuni, ritrovarsi attorno ad una chitarra per cantare... All'ora stabilita ci si ritrova insieme per la ... buona notte!

LA GITA

Solitamente, quando il campo si protrae per 5/6 giorni, si interrompe a metà il lavoro per una o mezza giornata di svago. Si organizza una gita. Alcune avvertenze.

I partecipanti al C.S. non sono tutti alpinisti o scalatori; in genere sono anche senza allenamento. Quindi la gita non deve avere come meta... il K2! Due o tre orette di cammino tranquillo possono essere sufficienti e fattibili anche dai «piedi piatti».

Attenzione ai viveri: se si consuma il pranzo fuori casa, occhio che non manchi nulla, dimenticando la frutta o il pollo arrosto in alcuni zaini abbandonati... a casa.

Se non ci sono gravi motivi, tutti devono partecipare alla gita. Fa parte del C.S.

Può essere opportuno aiutare i partecipanti a vivere la gita con alcune «sensibilità»:

- contemplare la natura;

- ringraziare per la natura;

- osservare anche le piccole cose;

- riscoprire qualcosa di nuovo;

- notare i «peccati» contro la natura (sporcizia, devastazioni...);

- curare il garbo e la gentilezza;

- parlare con una persona «nuova»;

- ascoltare il silenzio;

- provare la fatica di portare lo zaino;

- vedere le occasioni di servizio;

- rispettare il paesaggio;

- non lamentarsi per la sete, il caldo...

Chi guida, deve conoscere bene la strada. Evitare in ogni caso mete o luoghi di pericolo.

Portare con sé un minimo di «pronto intervento», compreso il siero anti-vipera.

Fare attenzione alle ustioni d'alta quota: possono provocare seri disagi.

Se il luogo si presta, organizzare qualche gioco comune (dopo aver ripreso le forze con un meritato pasto).

Particolarmente suggestiva è la messa in montagna: questo dipende sempre dalla programmazione.

Tornando (possibilmente senza pioggia...) aver la possibilità di una doccia e di qualcosa di caldo. Notare i fatti del giorno: possono diventare materiale prezioso per qualche vignetta umoristica, o per una benevole scenetta alla serata.

3. PROBLEMI PARTICOLARI

Accenniamo velocemente a tre problemi nella gestione C.S.

* L'assistenza. Si è detto che il clima del C.S. deve essere improntato a serenità, cordialità, senso di festa. Questo non banalizza il lavoro, né esime i responsabili ad una saggia apertura d'occhi.

L'assistenza di cui si parla è anzitutto presenza. Occorre esserci, stare là dove sono i giovani. Che dire di quegli animatori che fanno gruppo tra di loro? Occorre anche avere gli occhi e le orecchie aperte e un certo «occhio» nel vedere o intuire pericoli, problemi, assenze, mancanze.

È una presenza significativa, di una persona cioè che per il fatto di esserci richiama certi valori e atteggiamenti.

È una presenza significativa ed educante: ciò significa che si tratta di una persona cui sta a cuore il bene dei partecipanti.

È una persona «vicina», che invita alla fiducia, ad un rapporto cordiale e amichevole, che nei fatti dice di essere disponibile e comprensiva .

* Tensioni. Nonostante tutte le attenzioni per rendere consapevoli i partecipanti degli obiettivi e dei «chiodi del C.S.», possono nascere circostanze o fatti che creano tensione, disagio, una sorta di braccio di ferro. Da evitare gli interventi drastici e le scenate in pubblico: potrebbero compromettere definitivamente l'esito finale. Invece la pazienza e il chiacchierare a tu per tu con i soggetti «difficili» può, se non altro, tamponare la falla, se non risolvere la tensione.

* Fulmini... amorosi. A volte le tensioni possono sorgere per il disfarsi del clima di gruppo, dovuto al vivere «faccia a faccia» di qualche coppia, nata fresca fresca. Può essere l'occasione per una chiacchierata costruttiva e chiarificatrice; è sempre un altro elemento per conoscere di più qualche persona.

Evitare di drammatizzare il fatto: a volte una battuta, una benevola presa in giro può far capire più di una predica. Il richiamo ai «chiodi» può produrre buoni risultati.

Per questi momenti o interventi particolari, è meglio affidarsi a qualche animatore dotato di molta cordialità e finezza di tratto.

PER UNA SERATA BEN RIUSCITA

1. Tutti attori, nessuno spettatore. È importante suscitare l'interesse e la partecipazione di tutti. Occhio a quelli che parlano tra di loro: è segno che la tua serata non interessa.

2. L'animatore deve essere ben animato. Qualsiasi canto, ban o gioco (anche i più belli) diventano la morte della serata, anche la più preparata, se l'animatore non è esplodente di gioia, grintoso...

L'animatore deve avere il coraggio di buttarsi, senza la paura delle brutte figure. Forse non abbiamo più il «fegato» di fare i giochi che ci appassionavano da ragazzi, perché ci sembrano contro la nostra maturità; ma sarebbero quei giochi, quei bans a darci, forse, più gioia di vivere e meno nevrosi. La brutta figura non esiste se non nella nostra mente; esiste però la consapevolezza di far felici gli altri.

3. Attenzione all'improvvisazione. Il fare le cose «suppergiù» o «alla buona» normalmente può andare, ma crea l'atmosfera del «ed ora che si fa?» rischiando di far subìre le cose che facciamo. È opportuno farsi una scaletta dei giochi, canti, bans, ecc.

4. Canti vivaci e ritmici, bans (non troppi 2 o 3), poche scenette (specie del tipo barzellette sceneggiate - almeno si è «sicuri» che fanno ridere), giochi di movimento, giochi di espressione mimica, una danza da «caciara» se l interesse è scemato, un minimo o scenetta preparata dagli animatori .

5. Una parola sugli scherzi. Non abusarne perché essendo rivolti a pochi, dopo l'entusiasmo iniziale, non essendoci la totale partecipazione, si diventa spettatori, estranei.

6. I giochi. Esistono quelli competitivi, a squadre... Scegliere quelli che hanno un risvolto comico e spettacolare. Un gioco di totale coinvolgimento e di movimento può talora salvare una serata stanca e subìta.

7. I canti mimati. Interessanti per l'accostamento musica-gestualità. Non siano troppo complicati nelle parole e nei gesti. Non troppo infantili (i partecipanti ve la farebbero pagare con una partecipazione scoraggiante).

8. I canti. Saperli bene. Sicuri sulle parole. Con qualche contenuto. Ritmici e vivaci.

9. Evitare le lungaggini. Riservate le altre cartucce per altre serate.

10. La decima regola te la fai tu con la tua esperienza e poi me la dici.

4. CONCLUSIONE E «DOPO CAMPO»

Il C.S. si è concluso: i partecipanti sono tornati a casa. Anche per gli animatori la fatica è terminata. Resta per loro, tuttavia, ancora qualcosa da fare.

* È essenziale, se non si vuol vanificare il lavoro fatto, riservare un po' di tempo (un week-end tutti insieme sarebbe l'ideale) per la revisione. Si riprendono in mano gli obiettivi del C.S., ci si domanda se si sono raggiunti, si tenta un bilancio rilevando sia le cose riuscite, i momenti positivi, gli interventi arricchenti che ci sono stati, sia le lacune, i lati negativi, gli inconvenienti che si sono incontrati. Questa operazione va fatta con lucidità e sincerità, senza paure e senza ottimismi a tutti i costi.

* Se è possibile, mandare una relazione scritta di quanto si è fatto ai responsabili dei centri giovanili da cui i partecipanti provengono. Questo servirà di informazione e di stimolo a continuare il lavoro iniziato.

Qui fa capolino un'idea-chiave per non sciupare il dono prezioso che il campo è stato per molti giovani. Chi ha partecipato al campo si è arricchito, ha sentito cose nuove, ha acquisito nuove competenze. Occorre seguire con particolare cura quelli che hanno fatto questo tipo di esperienza, tenerla viva, richiamarla, farla diventare motivo di impegno... Il C.S. non fa nessun miracolo. Senza un «prima» e un «dopo» è una costosa, più o meno allegra scampagnata.

* Al termine del campo i partecipanti sono riconsegnati ai propri centri giovanili di provenienza. Non c'è nulla che ammazza di più gli animatori che il toccare con mano che il loro lavoro non è preso in nessuna considerazione dai responsabili dei centri. Se quanti sono stati al C.S. non sono seguiti, ben presto tutto fatto va in fumo.

È quindi necessario che questi giovani siano seguiti e che si esiga anche di più da loro. Ciò significa creare continuità educativa tra il campo e la situazione di vita ordinaria.

* Perché non invitare tutti i partecipanti al campo (o ai campi) ad una giornata «di richiamo»? La data può essere fissata verso ottobre: la scuola non è ancora molto impegnativa e chi ha voluto impegnarsi ha già avuto tempo sufficiente. L'esperienza dice che è ottimo e utile far incontrare di nuovo gli amici anche per verificare quanto è rimasto del campo a distanza di 2 o 3 mesi. In questa circostanza è opportuno fare un piccolo sondaggio, attraverso un questiona rio, su cosa pensano del C.S.

Le domande che si possono fare sono molte. Ecco una proposta.

(vedi riquadro a pagina seguente)

Questo lavoro di inchiesta può anche essere fatto durante l'ultimo giorno del C.S. In questo caso c'è da stare attenti all'«effetto alone», cioè alla possibilità che l'emotività colori di rosa o di nero tutto il quadro, per cui i giudizi sono scarsamente «critici» e quindi poco oggettivi.

Insieme a questa verifica del campo, durante la giornata di «richiamo», va abbinata una verifica personale su come il soggetto ha portato avanti gli impegni che si era preso. È questo un momento propizio per richiamare le idee di fondo già sentite in altra sede. Questo richiamo può essere messo in onda a più voci, dai vari animatori presenti.

* Sempre con il desiderio che il C.S. non vada sciupato, può nascere l'iniziativa di un ciclostilato (un foglio, un giornalino...) di collegamento tra i partecipanti e gli animatori e tra i campisti stessi.

SONDAGGIO: IL CAMPO-SCUOLA VISTO «DOPO»

- La logistica del campo: vitto, orario...

- La comprensibilità degli interventi: chiarezza di esposizione, linguaggio...

- Utilità degli interventi.

- Clima generale: amicizia, tensioni, serietà. cordialità, oppure: superficialità, dissipazione, impegno...

- Lavori di gruppo: utili, ben condotti, serietà nel lavoro, materiale abbondante, ricco, ben preparato... partecipazione di tutti...

- Aspetto religioso: troppo, troppo poco, giusto; curato o trascurato, giovanile, aderente alla vita o sulle nuvole...

- Gli animatori: preparazione, interventi...

- Tuo giudizio complessivo.