Guido Contessa

(NPG 1986-05-31)

Abbiamo annunciato per quest'anno una batteria di sussidi o strumenti di lavoro per i gruppi giovanili che sentono l'urgenza di qualificarsi a servizio volontario delle urgenze dell'uomo nel proprio ambiente. Abbiamo anche annunciato alcuni ambiti di intervento: gli handicappati, la natura e la salvaguardia ecologica, gli adolescenti a rischio, il terzo mondo, la promozione della comunità nel proprio ambiente. I sussidi vogliono essere, come si è detto, strumenti di lavoro per i gruppi giovanili ecclesiali che si chiedono come esprimere la loro fede e ricchezza umana e cristiana. Ma vogliono anche essere delle «dispense», per la formazione degli animatori nelle diverse «scuole».

Questo lungo e ricco sussidio, preparato da Guido Contessa, che collabora alla rivista «Animazione sociale», intende aiutare a costituire dei gruppi, con la presenza di giovani e di adulti, a servizio della comunità territoriale. Dopo una veloce storia dell'utilizzo dell'animazione in riferimento al territorio, l'autore viene a indicare una scelta precisa: più che di animazione astratta del territorio è corretto parlare di animazione della comunità di un dato territorio. Al centro dunque stanno i legami e le relazioni tra le persone e la reciproca influenza fino a formare un tutto in cui ci si riconosce. L'attenzione si volge così alla vita concreta, quotidiana delle persone, ai loro bisogni, alla loro ricerca di identità. L'autore entra a questo punto nel vivo della proposta: cosa qualifica come «animazione» un intervento nel territorio? La risposta si muove in tre direzioni: aiutare la comunità a recuperare la sua storia, il suo passato; aiutare la comunità ad analizzare e far emergere i suoi problemi e le cause da cui questi dipendono; aiutare la comunità a superare l'attuale polverizzazione per stabilire «connessioni» sempre più ricche per i singoli e l'insieme. Infine l'attenzione dell'autore si concentra sulla costituzione del «gruppo a servizio della comunità territoriale»: premette le motivazioni, ipotizza una possibile organizzazione, individua i problemi relativi all'autorità dentro il gruppo, precisa l'identità del gruppo e i rischi collegati, ricorda l'importanza della formazione.

Dopo questa rapida presentazione del sussidio ci permettiamo alcune riflessioni. Nelle pagine della nostra rivista il termine animazione viene sempre utilizzato come teoria e metodo per la formazione dei piccoli gruppi. L'animazione è per noi un modo di educare, con dei precisi obiettivi e con un luogo educativo privilegiato: il piccolo gruppo e la relazione fra il gruppo considerato come soggetto educativo e un animatore. L'utilizzo del termine animazione nel contributo di Contessa, pur attento alla dimensione personale (si parla di animazione della comunità, più che del territorio) si pone ad un altro livello. Non solo i destinatari sono pensati come adulti, ma gli obiettivi sono diversi: aiutare a superare la frammentazione sociale, a stabilire connessioni per trovare significativo e sensato vivere in questa società. Lo scopo di fondo non è costituire dei gruppi nel territorio, ma aiutare le persone a riconoscersi nella comunità umana in cui vivono. Il gruppo di animazione di cui si parla è diverso da quello a cui di solito la rivista fa riferimento. Ne fanno parte coloro che intendono porsi a servizio degli altri. E un gruppo di volontariato, più che di formazione. Anche se ovviamente l'esperienza di servizio e di gruppo deve essere formativa per le persone che la vivono. Questo comporta attenzione alle dinamiche interne del gruppo ed anche attenzione alla maturazione dell'identità delle persone e della loro capacità di riconoscere e dare senso alla loro vita. La proposta che emerge dalle pagine di Contessa è allora adatta per dei giovani che hanno già percorso in gruppo un cammino di animazione umana e cristiana. Proprio perché hanno fatto una significativa esperienza di gruppo, trovano il coraggio e le motivazioni per una scelta di volontariato. Ciò non vuol dire, tuttavia, che prima debba esistere il gruppo formativo e poi quello di servizio. E anche possibile che le due forme di gruppo quasi coincidano. Ma questo richiede un grande impegno formativo per tutti. Più facilmente il gruppo di formazione entrerà in contatto e collaborerà con qualche gruppo di servizio alla comunità territoriale. Fino al punto in cui l'esperienza formativa, ormai al termine, solleciterà a passare ad un gruppo di servizio nell'ambiente o a crearne uno nuovo. In ogni caso il gruppo presentato da Contessa non vuole essere un gruppo totalizzante. Ai suoi membri è richiesto di condividere le motivazioni al servizio e di lavorare insieme. Ma ci sono altre dimensioni della vita personale che non possono esaurirsi in tale gruppo. Così chi ne fa parte dovrà avere altri punti di riferimento. In particolare coloro che si professano cristiani, dovranno far parte di un qualche gruppo di riferimento ecclesiale.

(Per motivi di spazio suddividiamo l'intervento di Contessa in due parti.)

1. Animazione e territorio: un poco di storia

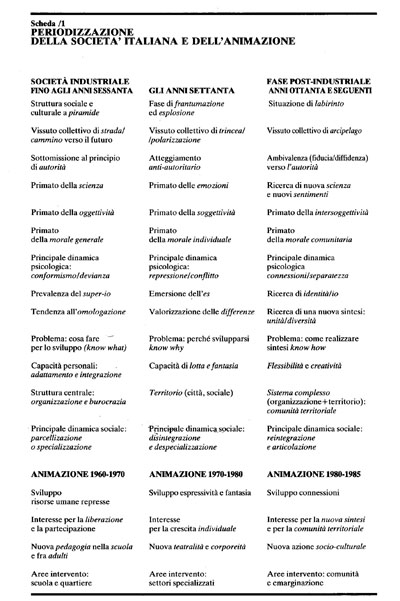

GLI ANNI SESSANTA

L'animazione è nata in Italia nei primi anni Sessanta da un'esigenza di innovazione educativa. Gli anni Sessanta hanno costituito il primo vero periodo di «risveglio» postbellico, in senso culturale. In quel periodo hanno cominciato a diffondersi le prime ipotesi di animazione. Da una parte come modo per innovare l'educazione e la scuola; dall'altra come strumento di elevazione culturale degli adulti.

Il problema centrale era quello di liberare le risorse umane, compresse da una cultura e da un'educazione adattive e conformistiche.

In quegli anni si diffondono le iniziative di educazione popolare, di cultura decentrata, di sensibilizzazione e coscientizzazione. Nascono ovunque gruppi e circoli culturali di base; interventi di animazione nelle borgate e nelle coree.

Ma è nella scuola dove l'animazione fa maggiore presa. Sia perché la scuola è una istituzione consolidata, con strutture e risorse precisate; sia perché la scuola diventa il nodo cruciale di ogni strategia del cambiamento a lungo soffio.

L'animazione verso gli adulti diventa subito strumento inglobato dalle organizzazioni di massa (cattoliche, laiche o marxiste) subendo un forte processo di ideologizzazione e di burocratizzazione. L'animazione nella scuola dilaga a macchia d'olio, focalizzandosi su aspetti più tecnici e metodologici.

Si scoprono la pedagogia attiva (don Milani, P. Freire) la psicologia non-direttiva (C. Rogers), la fantasia (G. Rodari), la esplorazione della natura (movimento robinsoniano): tutte metodologie e tecniche che l'animazione fa proprie e cerca di immettere nella scuola tradizionale, in parte convertendo gli insegnanti, in parte mediante interventi dall'esterno.

Verso la fine degli anni Sessanta, la leadership dell'animazione viene presa da operatori provenienti da esperienze teatrali. In quegli anni il teatro attraversa una grave crisi di rinnovamento. Si ipotizza l'abbattimento della «quarta parete» (che separa il pubblico del palcoscenico); si sperimenta il teatro da strada, il teatro nei luoghi non deputati, il teatro fatto da non professionisti. Alcuni attori rinnegano il teatro tradizionale e cercano di utilizzare le tecniche espressive e drammatiche per sviluppare la consapevolezza e il potenziale della gente, specialmente dei bambini.

A cavallo degli anni Sessanta e Settanta è sintomatica l'esperienza di F. Passatore.

Un ex-attore che riesce ad usare tutte le maggiori tecniche drammaturgiche, mettendole al servizio dell'animazione nella scuola.

GLI ANNI SETTANTA

Nel corso degli anni Settanta l'animazione nella scuola perde gradualmente di risonanza, a causa del processo di istituzionalizzazione inevitabile. Alcuni spunti dell'animazione vengono fatti propri da molti docenti e diventano parte della pedagogia e didattica ordinaria. L'animazione intesa come acculturazione dei cittadini viene sommersa dalla pesantissima situazione politica: lo scontro ideologico impedisce ogni azione che non sia immediatamente politica e di schieramento.

L'animazione dunque si settorializza e si frammenta in mille rivoli. Si concentra sui bambini nei campi gioco urbani e nei soggiorni di vacanza; si occupa degli handicappati e dei malati di mente (partecipando attivamente al processo di deistituzionalizzazione); si estende progressivamente nelle situazioni evasive del turismo, ma anche in quelle del turismo sociale (anziani, lavoratori, adolescenti); arriva ad intervenire nei settori dello sport e del corpo (attività non competitive, yoga, ginnastica); si interessa al recupero della manualità artigianale.

Possiamo dire che il decennio 1970-1980 ha visto una progressiva esplosione della società italiana ed un parallelo processo di esplosione dell'animazione.

La frammentazione della società non è solo resa visibile dalla crudezza del conflitto prima ideologico e poi «agito» con le armi. In positivo, essa è prodotta dal decentramento che lo stato ha attuato progressivamente: le regioni, gli organi collegiali della scuola, le comunità montane, i consorzi socio-sanitari (poi diventati UU.SS.LL.).

Una tendenza verso la disgregazione e l'anomia dal punto di vista culturale e psicologico è accompagnata dalla tendenza al decentramento istituzionale. Tale fenomeno può essere interpretato in tanti modi, ma è difficilmente negabile.

GLI ANNI OTTANTA

Alla soglia degli anni Ottanta la società italiana si presenta come fortemente frammentata, decentrata e pluralizzata, e l'animazione rispecchia tale situazione.

Fino all'inizio degli anni Sessanta l'Occidente ha vissuto una lunga storia di unificazione nazionale patrocinata dalla borghesia produttiva, raggiungendo un forte grado di monolitismo culturale a scapito della autonomia delle piccole comunità e dei soggetti.

Il monolitismo granitico della società industriale ha prodotto una forza produttiva storicamente ineguagliata, ma anche fenomeni di spersonalizzazione e di alienazione insopportabili. Gli anni Ottanta segnano l'inizio della riscoperta della soggettività e l'animazione è stata una protagonista di questa riscoperta.

Il processo di soggettivizzazione non poteva non essere fortemente conflittuale, proprio perché esso corrisponde all'emersione della diversità.

Alla soglia degli anni Ottanta la società italiana e l'animazione si scoprono immerse in una drammatica frammentazione, e scoprono un forte bisogno di connessioni o di «centro». L'individuo percepisce la sua debolezza e solitudine nei confronti dello stato; gli organismi del decentramento percepiscono la fragilità derivante dalla loro sostanza meramente giuridico-formale; l'animazione intuisce la sua dispersione e scarsa efficacia.

Il luogo della ricomposizione e delle connessioni, il luogo di tutela e sostegno dei soggetti, il luogo privilegiato dell'intervento animativo diventa così la comunità territoriale.

E lo spazio geografico, economico, storico e relazionale nel quale i soggetti si riconoscono; nel quale le differenze possono ritrovare un senso ed una connessione; nel quale ogni gruppo, anche minimo, può ritrovare ambiti di protagonismo. Essa è lo spazio che identifica un'appartenenza, che difende dall'esterno, consente scambi al suo interno ed amplifica i progetti individuali rendendoli possibili «qui ed ora».

In termini positivisti questo spazio è definibile come territorio, ma il termine ha una connotazione troppo limitativamente geografica. In termini idealistici esso viene identificato con la comunità, anche se questa dizione dà per scontata la presenza di un sentimento non sempre esistente. Per questo mi pare che la dizione «comunità territoriale» sia più precisa.

2. I perché della comunità territoriale

Gli anni Ottanta aprono quella si può definire l'era della società postindustriale. Un'epoca di transizione il cui problema centrale è la ricomposizione dei frantumi ad ogni livello. A livello del soggetto il problema è il ritrovamento di unità, cioè di identità. A livello di impresa la questione è l'equilibrio fra accentramento e decentramento, articolazione ed economia di scala. A livello di territorio si pone l'esigenza d ricomporre un tessuto lacerato, affinché di venti nutritivo e supportivo per i soggetti. Attualmente è in corso una ricerca che si aggira nel labirinto di diverse culture, diverse mode, diversi stili di diverse epoche. In questo tentativo di ricomposizione diventano compresenti il passato ed il futuro, in tutti i settori sociali. Il cinema, la moda, l'arte, la cucina, ma anche la letteratura e la filosofia offrono ipotesi sincretiche nel tentativo di rifondare una nuova unità.

Ed il luogo privilegiato di questa ricerca non è più tanto lo stato o il soggetto, quanto il microcosmo della comunità territoriale.

Il primo motivo di questa scelta è nella scoperta del fallimento dello stato assistenziale. Non tanto perché tale tipo di stato non funziona, almeno in Italia; non tanto perché i suoi costi siano alla lunga insostenibili. Ma soprattutto perché si è compresa la sua natura sostanzialmente autoritaria ed espropriante. Uno stato che provvede in tutto e direttamente ai bisogni dei cittadini, li mette di fatto in posizione dipendente e subalterna; li priva della responsabilità di agire e della capacità di scegliere.

Da questa constatazione deriva l'esigenza di una profonda riforma istituzionale, che vede lo stato alla ricerca anch'esso di una nuova sintesi. Ma deriva anche la esplosione del volontariato, inteso non solo come espressione di solidarietà, ma anche come attuazione di un nuovo protagonismo.

Il secondo motivo della scelta della comunità territoriale come spazio privilegiato per la ricerca di una nuova unità sta nel ripensamento (post-riflusso) dell'uomo come essere sociale. Dopo un decennio di prevalenza della concezione per cui il collettivo dava senso al soggetto, e dopo un lustro circa (1975-80) in cui prevalse l'idea che il soggetto può trovare un senso solo fuori dal collettivo, negli anni Ottanta riappare l'ipotesi riconciliativa. Il soggetto non è in contraddizione col sociale, perché il senso di entrambi è interdipendente. Ma il sociale non inteso come astrazione (lo stato) o ideologia (il partito), bensì come insieme di relazioni che influenzano il singolo e questi può influenzare: cioè la comunità.

Il terzo motivo della riscoperta della comunità territoriale sta nell'ipotesi che essa in quanto ambito della vita quotidiana possa contribuire a migliorarla.

Nella scuola assume un ruolo la «comunità educativa»; nella sanità, il territorio assume valenze terapeutiche; nella devianza, esso consente strategie preventive. Almeno in termini potenziali. Si condivide oggi l'ipotesi che la qualità della vita non possa essere affidata allo stato in esclusiva, né possa essere delegata al singolo; ma che possa trovare un sostegno in una comunità territoriale rinnovata, umanizzata, solidale e progettabile.

Ecco dunque il nuovo centro dell'attenzione del lavoro sociale in genere e dell'animazione in particolare: la comunità territoriale come spazio per la nuova sintesi della fase postmoderna.

La comunità territoriale è uno spazio agibile perché consente contatti diretti fra le persone, i gruppi e le organizzazioni che operano in essa; è uno spazio che può farsi carico dei problemi delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni che ne fanno parte; è uno spazio con una identità storica e sociale sufficiente per alimentare un sentimento di appartenenza e identificazione; è uno spazio che può difendere i soggetti dai rischi di alienazione e spersonalizzazione derivanti dalle mega-burocrazie statali e produttive; è uno spazio che può ricomporre l'unità del soggetto che vi vive, e che non può essere segmentato in ruoli limitati (bambino, studente, genitore, lavoratore, paziente o deviante ecc.)

Dopo queste due parti, quasi di introduzione teorica ma necessarie, passiamo alle parti più pratiche del sussidio.

Scheda /2

NOTA BIBLIOGRAFICA

AA.VV. L'animazione socio-culturale, Le Monnier, Firenze 1978.

AA.VV. Il bambino, il gioco, la città, Comune di Milano, 1979.

AA.VV., Animatori del tempo libero, ISAMEPS, Milano 1980.

AA.VV., Animazione, AVE, Roma 1984.

AA.VV., Animazione rurale, Clesav, Milano 1985.

P. BERTOLINI, R. FARNE (a cura di), Territorio e intervento culturale, Cappelli, Bologna 1978.

G. CONTESSA, A. ELLENA (a cura di), Animatori di quartiere, ISAMEPS, Milano 1981.

P.G. BRANCA, G. CONTESSA, A. ELLENA (a cura di), Animare la città, ISAMEPS, Milano 1982.

P.G. GATTI, L. BERZANO, F. GARELLI (a cura di), Bisogno di cultura e operatori, 2 vv., Stampatori, Torino 1978.

E. LIMBOS, L'animazione socioculturale, Armando, Roma 1972.

E. LIMBOS, Animazione dei gruppi nel tempo libero, Coines, Roma 1973.

E. LIMBOS, Animazione socioculturale, Armando, Roma 1976.

G.R. MORTEO, L. PERISSINOTTO, Animazione e città, Musolini, Torino 1980.

Le annate della Rivista bimestrale «ANIMAZIONE SOCIALE» (1971-1986), via Melchiorre Gioia 48-50, 20124 MILANO, tel. 02 / 68.98.414.

3. Animare il territorio da dove cominciare

L'animazione della comunità territoriale considera l'intera comunità ed ogni sua parte come «l'utente». Non si tratta dunque di scegliere una fascia o un problema e centrare su questi l'intervento; non si tratta di operare sulla «parte malata» della comunità o sulla parte «a rischio». Questo tipo di intervento può essere inevitabile, ma come parte, momento particolare, dell'intervento globale. Esso connota l'animazione come intervento terapeutico o riparativo, il che è contraddittorio.

L'animazione è un'azione sociale tesa a sviluppare il potenziale e a far prendere coscienza; non è un intervento guaritore, anche se in certi momenti può diventarlo.

Il difetto principale dei molti interventi dell'animazione volontaria sta proprio nel suo carattere assistenziale e terapeutico, diretto alle fasce più disagiate.

Questi interventi di animazione equivalgono all'intervento medico post-crisi, oppure alla rieducazione dei minori devianti. Si tratta di interventi che curano la malattia o la devianza, non le persone nella loro globalità né l'ambiente che ha influito negativamente su di esse.

Dopo aver accennato in che cosa non consiste un intervento di animazione, è necessario precisarne positivamente il contenuto. Tenendo conto che l'intervento di animazione può realizzarsi secondo modalità diverse tra loro, come indicherò più avanti.

L'INTERVENTO Dl ANIMAZIONE

Il vero intervento di animazione si rivolge a persone «normali», cioè senza particolari problemi oltre a quelli della vita di tutti i giorni; ed a comunità territoriali nelle loro articolazioni ordinarie. In tal senso l'animazione si distingue dall'assistenza, dalla terapia, dall'azione caritativa, dalla rieducazione. La vocazione principale dell'animazione è lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento delle risorse: cioè la prevenzione delle disfunzioni e delle patologie sociali.

L'intervento di animazione con gruppi e persone in stato di particolare disagio è una eccezione temporanea, oppure la fase intermedia di una strategia più complessa.

L'identificazione del «punto di attacco» di un intervento di animazione non è dunque una situazione di particolare disagio, ma la complessità stessa dei rapporti comunitari .

Così come verso i singoli l'animazione non va alla ricerca di nevrosi o devianze, ma si rivolge all'unità della persona in quanto tale.

Nel caso in cui l'avvio dell'intervento di animazione prendesse le mosse da un problema «critico» (devianza giovanile, anziani abbandonati, handicappati, ecc.), occorre risalire a monte del problema ed intervenire sulle agenzie o persone che influiscono sul problema stesso.

L'intervento più importante che l'animazione possa fare a livello territoriale riguarda il senso della comunità. Abbiamo detto che la comunità territoriale è una possibile chiave di volta per la ricerca di una nuova sintesi postindustriale.

Questo non significa che la comunità sia già ora una « entità buona »: significa solo che è una dimensione agibile e progettabile. Perché essa assuma i suoi caratteri positivi e fruttuosi, occorre che la comunità territoriale non sia solo uno spazio amministrativo o giuridico, ma anche uno spazio di appartenenza. Occorre cioè che i soggetti ed i gruppi che ne fanno parte abbiano il «sentimento» di appartenere ad un sistema unitario e identificabile. Senza questo senso della comunità territoriale, diffuso a tutti i livelli, non è possibile agire «con» la comunità. Il senso di comunità o il senso di appartenere ad un unico territorio corrisponde alla identità nei singoli. Senza una identità i soggetti sono malati di mente, i territori sono disgregati: in entrambi i casi ne deriva solo malessere e disagio.

Nelle grandi aree urbane il territorio è assai simile al soggetto psicotico: frammentato, alienato, incapace di comunicare e di progettare.

In questi casi la ricostruzione dell'identità e dell'unità è un passo indispensabile. La soluzione di questi problemi a livello territoriale passa soprattutto per azioni politiche, economiche, giuridiche, strutturali che sono il corrispettivo sociale della terapia a livello individuale. Tuttavia l'animazione può contribuire alla costruzione di un sentimento comunitario, agendo a livello culturale e psicologico. Tale azione può essere condotta secondo tre direttrici:

- il recupero della storia e del passato della comunità;

- l'autoanalisi e l'autodiagnosi della comunità;

- la strategia delle connessioni.

IL RECUPERO DELLA STORIA E DEL PASSATO

Il recupero della storia e del passato ha grande importanza nella ricostruzione di una identità. Lo svelamento delle radici, della tradizione, della memoria consente di reperire i nodi possibili dell'unità perduta o da costruire. E non si tratta di risalire al medioevo o di fare una storia «dotta» dell'arte o della politica. Si tratta di reperire la storia dei membri viventi della comunità, il loro passato prossimo, al massimo risalendo fino all'infanzia dei nonni viventi. Perché è il passato prossimo, più che quello remoto, ad influire sulla nostra vita attuale.

E non importa se si tratta di un quartiere dormitorio di nuova costruzione. Coloro che ci vivono si portano dentro il loro passato, ricordando il quale possono trovare molti aspetti in comune. Brooklyn è diventata una comunità molto coesa, anche se molti vi erano emigrati da regioni diverse.

Scheda /3

ESEMPI Dl ATTIVITÀ Dl RECUPERO DEL PASSATO

- Mostra fotografica sul quartiere «come era una volta, come è ora»; sui vecchi e nuovi mestieri della comunità; sulle «foto di famiglia». Le foto possono essere raccolte casa per casa oppure cercate presso agenzie o fotografi del quartiere.

- Incontro gastronomico su «le vecchie ricette» (con piatti preparati dalle donne anziane del quartiere) .

- Incontri con «persone straordinarie con vite straordinarie». Serate di presentazione di persone della comunità che raccontano la loro vita: ogni anziano ha avuto una vita straordinaria.

- Serate di teatro dialettale (nei cortili o nelle piazzette; recitato da abitanti).

- I giochi dei nonni insegnati ai bambini (giochi poveri e scomparsi).

- Festa-incontro-presentazione dei paesi o delle regioni dai quali provengono gruppi di membri della comunità.

- Esposizione di archivi e materiali del passato, provenienti dalla scuola, dalla parrocchia, dall'ospedale, dalla biblioteca, dall'archivio comunale, ecc.

L'AUTOANALISI E AUTODIAGNOSI DELLA COMUNITÀ

L'autoanalisi ed autodiagnosi della comunità è l'azione che maggiormente stimola il senso del «noi-comunitario».

Qui il problema è complesso, perché proprio la disgregazione e l'alienazione di certe comunità impediscono alle loro componenti di interrogarsi su se stesse. Se le parti di una comunità riescono ad interrogarsi e ad avere una qualche diagnosi sui problemi del territorio, significa che già esiste il sentimento della comunità territoriale. In situazioni più regredite succede che ogni parte (gruppo o singolo) della comunità percepisce se stessa come isolata ed in contrasto con tutte le altre. Inoltre i problemi non vengono percepiti come della comunità, cioè di tutti; né si sentono condivise le responsabilità; né si intendono investire risorse per il cambiamento della comunità territoriale che viene vissuta come inesistente, estranea o ostile.

L'animazione ha fra i suoi primi compiti quello di riuscire a far sì che tutte le parti della comunità territoriale si interroghino su essa e producano diagnosi sul suo stato. L'atto di interrogarsi provoca l'immediata percezione dell'oggetto come esistente, identificabile, unitario. Quindi la stessa attività analitica e diagnostica mette a fuoco l'esistenza di un oggetto-spazio identificato, qual è la comunità.

La ricerca-intervento

I modi per promuovere un'autoanalisi comunitaria sono riconducibili alla ricerca-intervento.

Questa è una pratica teorizzata e sperimentata per la prima volta da K. Lewin, verso la fine della seconda guerra mondiale. In pratica si tratta di un'azione di indagine su un territorio (che può essere l'intera comunità, ma anche un'organizzazione, un gruppo, una fascia di cittadini), realizzata insieme ai rappresentanti del territorio stesso.

Gli animatori devono promuovere un gruppo di cittadini (volontari o rappresentanti di istituzioni o servizi) che raccolga dati sul territorio e, dopo un modesto trattamento statistico, li renda noti.

La raccolta dei dati può riguardare l'intera comunità, oppure un suo aspetto particolare (i servizi sanitari, le strutture sportive, ecc.), oppure ancora una fascia di popolazione (i giovani, gli anziani, ecc.).

L'importante è che l'indagine non sia effettuata da animatori o, peggio ancora, da ricercatori specializzati. Tale ricerca resterebbe estranea alla comunità e avrebbe scarsa credibilità. Al contrario l'indagine deve essere condotta dai cittadini o da un gruppo di essi, sia pure con l'aiuto di un animatore e/o di un ricercatore specializzato. In tal modo non solo i risultati avranno maggiore credibilità e saranno accettati come veri, da una larga parte della comunità; ma lo stesso processo del ricercare produce l'insorgere. di un sentimento di appartenenza al territorio, inteso come unità, sia nei membri attivi del gruppo, sia nei cittadini interrogati dall'indagine (mediante questionari o interviste).

Il problema maggiore si pone nella composizione del gruppo-ricercatore. Non tanto perché non sia facile trovare persone disponibili, quanto perché occorre che il gruppo sia rappresentativo e disinteressato. Da una parte i membri del gruppo devono essere rappresentanti delle organizzazioni significative del territorio, dall'altra occorre evitare che la loro partecipazione alla ricerca-intervento sia dovuta all'intenzione di difendere posizioni ideologiche particolari.

Perché si inneschi un sentimento di appartenenza comunitaria, è necessario che siano evitate azioni di potere di gruppi particolari, difese di interessi parziali o ideologie mono-culturali. Non solo queste cose devono essere assenti, ma bisogna che non insorga nemmeno il sospetto della loro presenza. Un semplice sospetto di parzialità o strumentalizzazione farebbe della ricerca-intervento uno strumento inadatto a stimolare l'appartenenza comunitaria.

Non ci si deve spaventare per i risvolti tecnici dell'operazione. Essi sono assai meno importanti di quelli politici. L'importante in una ricerca-intervento è la analisi dei problemi, la formulazione delle ipotesi, la scelta delle aree di indagine: tutte cose che ogni semplice cittadino è in grado di fare, con l'aiuto di un animatore.

I risvolti tecnici e soprattutto relativi agli strumenti (preparazione dei questionari delle griglie per le interviste, definizione del campione dell'indagine, trattamento dei dati) possono essere affidati ai membri del gruppo più competenti, come i laureati o diplomati in scienze sociali. Qualunque assistente sociale, psicologo, psichiatra; qualunque insegnante; ogni dirigente scolastico dovrebbero essere in grado di dare un contributo in tal senso. Inoltre non è difficile identificare nella comunità un cittadino esperto in ricerche, da invitare nel gruppo. Né è impossibile procurarsi l'aiuto dell'Ufficio statistico del comune. Infine, ogni animatore deve essere in grado di dare una mano su questi problemi.

In ogni caso va ricordato che non si tratta di una ricerca scientifica, la cui impeccabilità formale è essenziale. La ricerca-intervento è uno strumento che serve a mobilitare la coscienza e la riflessione, il confronto e la responsabilizzazione su un oggetto comune: questi risultati si ottengono anche se la ricerca contiene dati imperfetti.

Un «osservatorio della comunità»

Nei territori nei quali il senso della comunità esiste, la ricerca-intervento può assumere un carattere permanente ed anche spettacolare. Mi riferisco ad un osservatorio della comunità. Tale iniziativa consiste in una specie di termometro che la comunità si auto-somministra periodicamente, su alcune variabili ritenute importanti. I dati raccolti periodicamente possono essere resi pubblici mediante un grafico luminoso, esposto nella piazza o nel centro sociale, o ancora pubblicato sui giornali locali.

Tramite l'osservatorio (i dati per il quale vengono raccolti con lo stesso metodo indicato per la ricerca-intervento) la comunità ha costantemente visibile l'andamento di fattori che possono stimolare la riflessione collettiva e l'autodiagnosi. I fattori vanno scelti fra quelli più significativi per la comunità stessa: numero occupati, numero bocciati, dichiarazioni di soddisfazione verso l'amministrazione, numero decessi per incidente stradale o sul lavoro, e così via.

Naturalmente, dopo la restituzione dei dati raccolti alla comunità, occorre promuovere un dibattito a tutti i livelli, allo scopo di pervenire ad una diagnosi dei problemi e alle conseguenti proposte di cambiamento.

Scheda /4

I «PASSI» DA FARE PER UNA RICERCA DI INTERVENTO

Identificazione di un'area di indagine

- Si può scegliere l'intera comunità decidendo di indagare come si vive nel territorio, quale immagine i cittadini ne hanno, quanto sono soddisfatti, cosa vorrebbero avere per vivere meglio nella comunità, quali problemi percepiscono...

- Oppure si può partire da un'organizzazione o un servizio; per esempio, indagando sulla scuola locale, la biblioteca, i servizi sanitari, le attività assistenziali del comune... (per sapere come vi lavorano gli operatori, cosa ne pensano gli utenti, quali miglioramenti si possono apportare...).

- Infine si può scegliere una categoria di cittadini o un problema di rilevanza sociale: i giovani, gli anziani, gli handicappati, oppure il tempo libero, la droga, il vandalismo...

Costituzione di un gruppo di ricerca-intervento

- Invitare operatori delle organizzazioni coinvolte nell'area di indagine prescelta, in modo che siano rappresentati tutti i ruoli ed i livelli significativi.

- Ottenere per questi operatori una delega formale del loro ente, che li autorizzi a partecipare ufficialmente al gruppo.

- Invitare al gruppo tutti i cittadini volontari interessati .

- Lasciare le prime riunioni aperte, sia all'entrata di nuovi membri, sia alla definizione precisa del futuro lavoro da svolgere, sia all'omogeneizzazione del gruppo.

- Dopo un certo numero di incontri (5/10) «chiudere» il gruppo e definire i ruoli interni, i compiti di ciascuno, le procedure di lavoro.

Identificazione di una ipotesi relativa all'area da indagare

- Identificare in anticipo (sulla base delle conoscenze dei membri del gruppo) quali saranno i nodi principali della ricerca.

- Esplicitare i risultati che ci si aspetta di raccoglie

Programmazione della ricerca-intervento vera e propria

- Scelta e preparazione degli strumenti di indagine: questionari, interviste, raccolta di dati da fonti statistiche esistenti, fotografie o planimetrie . . .

- Identificazione dei soggetti da cui ottenere i dati: a chi somministrare il questionario, a chi fare le interviste, dove cercare le fonti...

- Decisione delle modalità di raccolta e dei tempi di raccolta dei dati.

- Decisione dei ruoli: chi fa cosa, come e quando.. .

Programmazione della elaborazione dei dati

- Quali trattamenti statistici, realizzati a mano o col computer.

- Chi se ne occuperà.

LA STRATEGIA DELLE CONNESSIONI

La strategia delle connessioni è la terza modalità utile a sviluppare il senso della comunità territoriale. Uno dei cardini del sistema industriale è la parcellizzazione, la segmentazione, la atomizzazione del processo produttivo. Questo modello si è tradotto prima in organizzazione lavorativa poi in organizzazione sociale.

L'attuale polverizzazione

Oggi scontiamo una polverizzazione delle agenzie sociali e dei soggetti. La persona è stata scomposta in decine di bisogni diversi, e ad ogni bisogno si è delegata una organizzazione. La progressiva specializzazione si è tradotta prima in estraneità, poi in concorrenza, infine a volte in ostilità fra enti, organizzazioni, gruppi.

Tutti sanno come sia raro che due assessorati della stessa giunta, magari anche dello stesso partito, arrivino a fare insieme qualche intervento. Ma vi sono altri esempi numerosi.

«L'ospedale guarisce, la scuola istruisce»: partendo da questo principio separatore, l'inserimento degli handicappati nella scuola è molto osteggiato; e l'istruzione del bambino ammalato è quasi impossibile. Medici organici e psicologi competono fra loro dividendo l'unità-uomo in corpo (per i medici) e psiche (per gli psicologi).

«La scuola si fa a scuola», per cui l'apprendimento dei bambini fuori dalla scuola è considerato quasi clandestino. «La scuola istruisce», per cui la famiglia si sente esentata dalle sue responsabilità. E così via: ma non è tutto.

La specializzazione ha fatto sì che i compiti legati alla complessità postmoderna fossero semplicemente eliminati. L'educazione sessuale dei giovani è un caso tipico. Non essendo un compito riservato ad un'organizzazione specializzata, ma essendo suddiviso fra scuola, servizio sanitario, famiglia e chiesa, di fatto essa è lasciata al caso.

Un altro esempio è la prevenzione primaria della devianza. Fra scuola, famiglia, sanità e assistenza: ognuno si palleggia la responsabilità, nessuno se ne cura realmente.

E il tempo libero giovanile? I pochi enti che se ne occupano con intenzioni educative, si palleggiano le minoranze giovanili adattate ed integrate, mentre le maggioranze di giovani con problemi sono lasciate a se stesse.

Cosa vuol dire «connettere»

L'animazione di comunità si propone soprattutto di connettere. Nella convinzione che sia i soggetti che la comunità sono unità indivisibili, diventa indispensabile che i servizi, i gruppi le persone si colleghino per interventi coordinati e mirati.

Sottolineo che il problema è connettere, coordinare, collegare e non fondere, unire, omologare. La comunità territoriale non deve diventare un piccolo stato autoritario, dove le diversità vengano represse o annientate. Al contrario, la comunità territoriale trae la propria potenzialità dalla ricchezza delle sue differenze. Ogni differenza ha il diritto, direi il dovere, di esistere e svilupparsi. La comunità territoriale deve difendere questo diritto e stimolare questo dovere. Tuttavia la differenza diventa sterile e violenta se pratica abitualmente la separatezza e l'isolamento. Separarsi ed isolarsi può essere un diritto temporaneo, non una condizione strutturale. Non c'è comunità, se le differenze non accettano legami, ponti, contatti. D'altronde non c'è differenza, se la comunità invece di essere il luogo nel quale si «mette insieme» qualcosa, diventa il luogo del dominio e dell'omologazione. In termini concreti, considero un ruolo marcatamente autoritario quello svolto da molti enti locali in questi anni, quando hanno giocato a soffocare, irreggimentare, sottomettere, omologare tutte le voci differenti. Analogamente considero antisociale ed anticomunitario il ruolo svolto da molti gruppi ed organizzazioni che hanno coltivato il loro orticello isolazionista, difendendo la loro specificità o specializzazione anche a scapito dell'unità della comunità e dei soggetti.

L'appartenenza alla comunità cresce proporzionalmente al numero ed alla qualità delle connessioni che le sue parti riescono a gestire. E vero che spesso il potere locale tende a dividere invece che ad unire, al fine di prevalere; ma è anche vero che spesso ogni tentativo di coordinamento da parte dell'autorità cozza contro la separatezza e la specializzazione dei gruppi e delle organizzazioni comunitarie.

A chi tocca il progetto di sintesi?

E' evidente che il progetto di nuova sintesi nella comunità, fondata sulle connessioni fra le differenze, deve essere soprattutto compito del governo locale. Ma ciò non sottrae le parti della comunità dal dovere di cercare ogni tipo di cooperazione, connessione o federazione. Ogni organizzazione, servizio o gruppo della comunità deve fare fronte ai suoi problemi specifici, ma anche ai problemi dell'insieme comunitario. La scuola deve certo preoccuparsi degli alunni iscritti, ma non può ignorare del tutto il problema della formazione di tutti i cittadini o dell'istruzione dei minori che evadono. Il servizio sanitario deve certo curare i malati, ma non può trascurare la prevenzione e l'educazione alla salute, cioè il benessere complessivo della comunità. La biblioteca ha il compito di servire i suoi lettori, ma non può disinteressarsi del tasso di analfabetismo del territorio. L'oratorio deve fornire un ambiente educativo ai giovani che lo frequentano, ma non può dimenticare i bisogni delle masse di giovani che non lo frequentano.

E' un vero rovesciamento di logica, quello che attende le parti della comunità, se si vuole che questa diventi tale e prosperi. Occorre che gli enti, i servizi, i gruppi si considerino sia al servizio dei loro utenti (il che è già un passo avanti, visto che spesso si considerano al servizio di se stessi), sia al servizio dell'insieme comunità-territorio.

Essi devono considerarsi come agenzie della comunità delegate a soddisfare i bisogni della comunità, sia realizzando compiti specifici (separati) sia cooperando a progetti unitari.

Questo rovesciamento del modo di essere ed agire nella comunità può essere stimolato dagli animatori, purché essi operino in una strategia delle connessioni.

Tale strategia prevede diversi gradini, da un livello minimo ad uno massimo. Il livello minimo è quello che prevede la semplice apertura ad altri gruppi, enti o organizzazioni. Una organizzazione può varare una iniziativa che non sia aperta solo ai suoi membri o utenti, ma a tutti i cittadini in genere. E tale apertura non deve restare generica disponibilità, ma concretarsi in un effettivo allargamento.

Il livello massimo consiste in un coordinamento permanente per la promozione di iniziative e servizi gestiti insieme. Queste connessioni e sinergie possono essere sviluppate fra organizzazioni private (oratori, gruppi di volontariato, circoli culturali), fra organizzazioni pubbliche (consultorio, biblioteca, scuola, assessorato, ecc.), oppure fra le prime e le seconde. L'animatore, dal canto suo, può operare in una logica particolaristica (per i suoi utenti o il suo gruppo) o in una logica comunitaria. In questo secondo caso si impegna per i problemi della comunità territoriale, considerando sé ed il suo gruppo come una parte in cerca di connessioni.

Scheda 5

ESEMPI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE SECONDO LA LOGICA DELLE CONNESSIONI

* L'animatore della biblioteca di quartiere non si limita a distribuire libri. Egli si fa carico del problema complessivo della cultura nella comunità, e per esempio si propone di aumentare l'educazione alla salute. Allora contatta la USL e la scuola locale e progetta una serie di iniziative (corsi, conferenze, mostre, riviste e libri) sui temi della salute.

* L'animatore del centro giovanile comunale non si limita ad accogliere i giovani e lavorare con loro. Si fa carico del problema del tempo libero urbano del quartiere. Prima contatta tutte le organizzazioni presenti nel settore (oratorio, squadre sportive, gruppi di volontariato...) per indagare su quanti giovani fruiscono di servizi organizzati ed educativi. Una volta stabilito il numero dei giovani che passano il loro tempo libero senza interessi educativi, egli progetta insieme con le organizzazioni esistenti (e magari insieme alle scuole del quartiere) una sene di iniziative e servizi speciali col fine di allargare il numero dei giovani che spendono il tempo libero in modo costruttivo .

* L'animatore di una associazione sportiva volontaria si occupa soprattutto dei suoi giovani sportivi. Ma, oltre a ciò, si preoccupa del benessere fisico di tutti i giovani della comunità. Allora cerca di entrare in contatto con le scuole dell'obbligo della comunità per concordare azioni combinate fra scuola e extrascuola. Oppure invita tutti i gruppi sportivi del quartiere a realizzare una iniziativa comune. Oppure ancora, contatta la USL e progetta con il servizio sanitario un collegamento permanente per gli interventi verso i bambini dismorfici.

* L'animatore interessato all'intervento nei settori della devianza e della emarginazione cercherà di offrire ai suoi utenti attività ed occasioni specifiche. Tuttavia non può non porsi dal punto di vista della comunità, intesa come sistema globale che può diventare un ambiente preventivo e curativo. Ciò significa che egli deve interessarsi delle famiglie e delle scuole, dei centri giovanili e dei gruppi. Cercando con loro di realizzare iniziative e servizi non solo per gli attuali, ma anche per i potenziali, devianti ed emarginati. Cercando di sensibilizzare l'ente locale e i mezzi di comunicazione di massa, affinché il problema sia accollato dalla collettività e non dal solo volontariato.

(continua)