(NPG 1995-07-48)

Pane e vino sulla mensa dell'altare. Elementi che ricordiamo da sempre.

Un racconto: quello dell'ultima Cena. Parole ormai consuete che ricordiamo a memoria. Cosicché quasi non ci facciamo più caso, resi superficiali dall'abitudine.

Elementi, parole, gesti. Al di là di tutto ciò, il mistero di salvezza che giunge a noi. Se elementi, parole e gesti non ci parlano, rischiamo di non capire e di non accogliere. È come se uno ci volesse offrire qualcosa ma si esprimesse in una lingua a noi sconosciuta e attraverso gesti che non ritroviamo nella nostra cultura. La comunicazione non potrebbe realizzarsi.

È allora necessario far parlare il rito, per cogliere il ricchissimo significato di cui è portatore.

Avremo modo di mettere a nudo le radici antiche della celebrazione pasquale, individuare la novità introdottavi dal Cristo, per scoprire infine che è lo stesso dono di salvezza che giunge a noi, ogniqualvolta ci raduniamo come popolo di Dio, in assemblea eucaristica.

LE RADICI ANTICHE

«Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: «Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio» (Lc 22, 14-16).

«Mangiare la Pasqua» è espressione inconsueta. Per noi, Pasqua indica una festa o una celebrazione liturgica particolare.

L'espressione ha certamente un sapore antico e ci rinvia quasi agli inizi della storia di Israele.

Quando Israele era un piccolo popolo di nomadi, dediti alla pastorizia, scandiva il tempo annuale secondo due ritmi fondamentali.

La stagione che va dalla primavera all'autunno era tempo di spostamenti, lungo le linee dei pascoli più rigogliosi. L'inverno, invece, radunava le famiglie nell'accampamento di pianura in attesa del ritorno della stagione propizia.

Ebbene, all'inizio della primavera si svolgeva un rito suggestivo. La prima notte di luna piena del primo mese dell'anno, i pastori si radunavano, sceglievano un agnello e lo immolavano. Con il sangue dell'animale tingevano i paletti delle tende.

Quale il senso del rito? Propiziarsi la divinità e scongiurare ogni sorta di pericolo per il gregge e per i pastori. Offrendo una vita (versando il sangue che è il simbolo di vita) volevano così invocare fecondità, abbondanza di vita e benessere.

Quando poi Israele divenne popolo sedentario, la pastorizia cominciò a coesistere con l'agricoltura. Allora, a primavera, ecco sorgere un nuovo rito: quello degli azzimi.

Quando il primo orzo cominciava a maturare, il popolo lo offriva alla divinità. Con esso si confezionavano dei pani che venivano mangiati per sette giorni consecutivi.

Perché pani?

Occorre ricordare come avveniva la panificazione in antico. La massaia impastava la farina, di solito all'inizio della settimana. Come fermento poneva nella massa un grumo di pasta già fermentata e conservata nella madia dalla settimana precedente. La vecchia pasta serviva da lievito alla nuova. Ebbene, all'inizio dell'anno ciò non avveniva. Quasi a dire: niente del vecchio anno deve entrare nel nuovo.

Vita nuova, alimento nuovo. Ecco perché i pani erano azzimi; cioè non fermentati. L'uno e l'altro rito esprimono un tentativo di propiziazione: offrire qualcosa alla divinità. Rinunciando a (cioè sacrificando) qualcosa al dio, si spera di ottenere abbondanza di benedizioni. Espressione, dunque, d'una religione naturale legata all'avvicendarsi delle stagioni. A poco a poco i due riti si fusero in un'unica celebrazione: l'agnello e gli azzimi diventano i due elementi centrali della festa di Pasqua. Ma ad un certo punto avvenne qualcosa di sorprendente e decisivo.

Israele si trovava disperso in Egitto, schiavo della potenza del faraone. Tuttavia conservava le tradizioni religiose d'un tempo. La domanda rivolta al sovrano di poter uscire nel deserto per sacrificare al Dio d'Israele indica il persistre dell'antico rito dell'agnello e degli azzimi. Ma fu proprio in quella occasione che il popolo fece una scoperta sconvolgente: Iahvè entra nella nostra storia, sposa il nostro destino, alimenta e orienta il nostro sforzo di liberazione, apre la strada di un futuro diverso. E di fatto ciò avviene. Ecco allora che l'antico rito cambia significato. Espressione non più d'una religione naturale legata al ciclo delle stagioni, ma ricordo di un fatto storico concreto, puntuale nel tempo e localizzabile in un preciso luogo geografico: Dio che penetra nella nostra storia, assume il presente, lo salva, e lo orienta verso un futuro di novità.

Jahvè è il Dio della Storia e non più divinità della natura. L'incontro con lui è superamento di ogni prigionia, conquista di un'autentica libertà, capacità di essere umani crescendo nell'amore e nella libertà.

Israele non potrà mai dimenticare questo evento. La Pasqua perde l'antico carattere di rito propiziatorio e si carica di un nuovo senso. Gli elementi stessi della festa mutano significato: l'agnello sarà il ricordo del pasto frettoloso consumato prima di partire, il sangue ricorderà il contrassegno che ha evitato lo sterminio; le erbe amare rammenteranno le sofferenze e le privazioni della schiavitù... Gli azzimi richiameranno il pane della miseria, le difficoltà della peregrinazione nel deserto e il dono della manna. Leggiamo in Es 12: «Questo giorno sarà per voi memoriale; lo celebrerete come festa perenne: di generazione in generazione lo celebrerete come rito perenne».

È il memoriale, rito che ricorda un intervento di salvezza compiuto da Dio, nella consapevolezza che esso opera tuttora nel presente. E un rito-memoria, è il monumento non di marmo, ma costituito dalla celebrazione stessa, fatta da persone viventi, perché l'evento ricordato riguarda la vita dell'uomo. Come in passato Dio ci ha liberato, così oggi, ricordando l'intervento liberatore di Dio operato nel passato, egli ci libera e prepara il nostro futuro.

È un presente che nasce dal passato, e prepara l'avvenire.

Ogni anno Israele dice a se stesso: «Oggi si compie per noi quanto è avvenuto in quel primo esodo. Noi oggi siamo un popolo oppresso da tante schiavitù. Eppure, oggi, Dio è con noi, fa liberazione ancora una volta e sempre, ci chiama a libertà, ci apre la strada della riuscita, ci sostiene nella fatica del cammino. Egli è il Dio fedele che mai viene meno alle promesse. Questo è per noi — oggi — il giorno della salvezza».

Quasi per tentare una sintesi, possiamo dire che il rito pasquale degli Ebrei era:

• la celebrazione rituale di un sacrificio (Es 12,21-27);

• che avviene in una veglia notturna. Si rivive la veglia che il Signore fece per salvare il popolo (Es 12,42);

• è memoria di un fatto storico avvenuto in occasione dell'uscita dall'Egitto;

• è attuazione di ciò che avvenne nel passato: il passaggio liberatore di Dio si attua per noi, oggi;

• è tensione e annuncio: la Pasqua passata è il modello di tutte le liberazioni che Dio continuerà a operare a favore di Israele.

Il rito dell'alleanza al Sinai

Il libro dell'Esodo (24,1-11) ci narra di un sacrificio offerto come segno di alleanza tra Dio e il suo popolo.

Aveva detto a Mosè:

«Sali verso il Signore tu e Aronne, Nadab e Abiu e insieme settanta anziani di Israele; voi vi prostrerete da lontano, poi Mosè avanzerà solo verso il Signore, ma gli altri non si avvicineranno e il popolo non salirà con lui». Mosé andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose insieme: «Tutti i comandi che ha dati il Signore, noi li eseguiremo».

Mosè scrisse tutte le parole del Signore, poi si alzò di buon mattino e costruì un altare ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici tribù d'Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore.

Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare.

Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo!».

Allora Mosè prese il sangue dell'alleanza e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell'alleanza, che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!». Poi Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i settanta anziani di Israele. Essi videro il Dio d'Israele: sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffiro, simile in purezza al cielo stesso. Contro i privilegiati di Israele non stese la mano; essi videro Dio e tuttavia mangiarono e bevvero».

È interessante rilevare alcuni elementi:

• la predicazione dell'alleanza tra Dio e il popolo. La parola di Dio viene proclamata da Mosè e accolta dal popolo;

• sacrificio di alleanza: il sangue asperso sottolinea che c'è consanguineità tra Dio e il suo popolo. Il sangue fonda la famiglia di Dio;

• il pasto di comunione: videro Dio, mangiarono e bevvero; è il momento culminante della stipulazione del patto. Condividere Io stesso pasto significa condividere la stessa vita.

Si tratta di un rito che permette a Israele di cogliere il senso profondo, ultimo e decisivo di quello che era successo alla liberazione dall'Egitto.

Se Israele è stato liberato dalla schiavitù del faraone, è perché è chiamato al servizio di Dio.

Che senso ha infatti ritrovarsi in mano il dono d'una libertà, se poi non si sa cosa farsene?

Se la libertà non è orientata verso qualcosa, muore tra le mani, è come un motore che gira a vuoto o come un patrimonio lasciato inutilizzato: si svaluta fino a ridursi a niente. Ebbene, la libertà dell'uomo non è fatta per le cose. Queste non appagano mai fino in fondo. È fatta per qualcuno, è fatta per l'amore.

Israele ora capisce: l'esodo dall'Egitto è un cammino che termina al Sinai. Là qualcuno - Jahvè - offre un'alleanza di amore, una fedeltà eterna.

E il suo è un amore infinito, il solo che può appagare il cuore umano, segnato dalla nostalgia d'infinito.

Ogni liberazione che non porti a quella libertà che coincide con l'amore, è sostituzione di una schiavitù, è non-crescita, è ritorno alla terra d'Egitto, è uno smarrirsi nel deserto, un camminare a vuoto per ritrovarsi al punto di prima, è fallimento di vita e di storia. Ora la festa di Pasqua trova la sua pienezza di senso.

Israele celebra la primavera della sua nascita. La liberazione dall'Egitto fu una nascita misteriosa, quando Dio prese il popolo tra le sue braccia, come un padre fa con il suo bimbo (Os 11, 1-3). Israele si sente adottato da Dio (Dt 32,10); percepisce la tenerezza d'un Dio che lo prese, ancor giovane (Ger 2,2), e lo amò d'un amore eterno (Ger 31,3).

Nel «Poema delle quattro notti», letto nella liturgia sinagogale, si ricordano le notti in cui Dio ha agito con tratto d'amore a favore del suo popolo: la notte della creazione, dell'apparizione ad Abramo, quella dell'apparizione agli Egiziani, e la notte della liberazione dalla schiavitù. Sono le notti pasquali, segno del passaggio di Dio in mezzo al suo popolo.

La Pasqua è la celebrazione dell'alleanza con Dio, della comunione con l'Inaccessibile, del dono, dello sposalizio, della fedeltà di Colui il cui nome era impronunciabile.

«Osserverai questo rito alla sua ricorrenza ogni anno» (Es 13, 10). Nel fare memoria rivivrai tutto questo e dirai: «Oggi si compie l'esodo». Oggi: perché Dio non si esaurisce nel tempo; egli è l'Eterno, il sempre-Presente, il sempre-Fedele.

Ma tutto ciò nell'attesa d'una liberazione più piena, definitiva, proiettata verso un futuro che si attende nella speranza. Verranno giorni - dice il Signore - nei quali concluderò un'alleanza nuova. Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, un'alleanza che essi hanno violato, benché io fossi il loro Signore» (Ger 31,31-32).

L'alleanza del Sinai infatti non ha mai trovato perfetto compimento, perché uno dei contraenti - il popolo - è sempre venuto meno, peccando di infedeltà.

Ma verrà Uno - figlio di quel popolo - che saprà dare risposta di fedeltà piena al patto stabilito. Lui solo potrà celebrare il banchetto con Dio in modo vero e pieno. In lui l'incontro d'amore tra Dio e l'umanità sarà perfetto.

LA PASQUA CELEBRATA DA GESÙ

Gesù celebra il rito pasquale ebraico. La cena viene celebrata nell'atmosfera tipica dell'Esodo. In un banchetto festoso si rivivono gli avvenimenti vissuti dagli antichi Ebrei, nella notte famosa in cui Dio aveva liberato il popolo dall'Egitto, dopo lunga prigionia. Si prendeva cibo in tenuta da viaggio: «Lo mangerete così: i fianchi cinti, i calzari ai piedi, il bastone in mano, lo mangerete in fretta: è una pasqua in onore di Iahvè» (Es 12,11), cioè la solennità del passaggio che segna la liberazione dall'Egitto e l'uscita degli Ebrei, per andare verso la terra di Canaan.

Ai tempi di Gesù il rito era divenuto un banchetto solenne e festoso di uomini liberi, che sentono il bisogno di riflettere e comprendere serenamente ciò che il Signore ha fatto per loro.

Un rigoroso rituale, chiamato Haggadah, indica i vari momenti della cena. Ogni elemento è carico di simbolismo e aiuta a rievocare la storia passata e recente: le quattro coppe di vino, l'acqua salata, il pane non lievitato, il sedano con il quale si mangia l'haroseth (mistura di miele, fichi e datteri), la zampa arrostita di agnello.

«La celebrazione della festa di Pasqua si svolge in un'atmosfera di denso raccoglimento, di emozione contenuta, di gioia profonda e di viva speranza: come un avvenimento del passato e insieme come una realtà vissuta nel presente, in quanto ci si sente solidali-con.

Costatiamo una comunione autentica: una comunione di destini con i padri e con le generazioni future, con tutti gli uomini della terra e con lo stesso Dio. Nella vita di questo popolo avviene qualcosa di importante, di determinante. È l'avvenimento pasquale: Dio in mezzo al suo popolo, in fedeltà: il popolo con il suo Dio, in cammino.

Tutto ciò lo ritroviamo nella Cena del Signore. Essa è stata celebrata da Gesù e dai suoi discepoli con gli stessi sentimenti: la gioia, l'azione di grazie, la speranza... Ma certamente anche con qualcosa di più: un'emozione più viva di fronte ad un avvenimento che sfugge, tanto è misterioso, intenso, operato da Dio stesso. Della celebrazione annuale della Pasqua, infatti, tutto è conosciuto: il contenuto e lo svolgimento, per cui non c'è niente da scoprire, ma semplicemente da ravvivare, da fare rivivere e da risuscitare.

Qui invece si ha la sensazione che debba avvenire qualche cosa d'altro, e se ne ha la sensazione fisica, quasi il presentimento... Anzitutto c'è questa strana insistenza di Gesù: il suo intenso desiderio di mangiare quest'anno la Pasqua con i suoi discepoli (Lc 22,15). Che cosa avviene?...

È l'ultima volta (Lc 22,16).

La prossima volta avverrà alla fine dei tempi, nel Regno di Dio... Si ripeteranno... i gesti della celebrazione tradizionale della Pasqua, ma sarà tutt'altra cosa. Si mangerà la Pasqua con il pane azzimo, come gli anni precedenti; si distribuirà il pane del pianto, si berrà la coppa della gioia e della libertà, recitando diligentemente le benedizioni d'uso, proprio quelle che erano pronunciate dal capofamiglia durante il convito. Ma nello stesso tempo si imparerà una cosa nuova: che questo pane è il corpo del Signore, questa coppa è il sangue del Signore, la coppa dell'alleanza. Certamente si intonerà il canto dell'Hallel (Mc 14,26), ma dopo ci si recherà al monte degli Olivi» (R. Johanny, L'Eucaristia cammino di risurrezione, Elle Di Ci, Leumann, Torino, 1976, pp. 117-119).

Gesù dunque introduce una novità dentro l'antico rito. Vera liberazione, libertà autentica, alleanza perfetta con Dio consistono nel dono d'amore.

In realtà, cosa compie Gesù spezzando il pane e condividendo il calice?

Sintetizza tutto ciò che fino allora è stata la sua vita. Non si è egli donato ad ogni uomo come un buon pane di vita? Non ha spezzato la sua esistenza per alimentare quella dei fratelli? Non è stata la sua storia un sì totale alla volontà del Padre? In lui Dio e uomo non si sono pienamente incontrati e reciprocamente donati?

Ma non basta. In quel gesto Gesù anticipa ciò che sarà l'epilogo della sua vita. Davvero, fra poco, il suo corpo sarà spezzato, il suo sangue versato: come dono d'amore. Tradimento, peccato e supplizio non potranno impedirgli di fare anche della morte un gesto d'amore verso il Padre e verso gli uomini.

Ecco il vero agnello, ecco il sangue dell'alleanza, ecco l'esodo definitivo, ecco l'entrata nella terra promessa d'una possibilità nuova, ecco il pasto della perfetta comunione. Questa è la Pasqua finalmente realizzata appieno e per sempre.

La conferma verrà dal Padre. Egli porrà il sigillo della sua approvazione su una vita e su una morte donata per amore: ed è il costituire Gesù Signore della vita, il risorto, il vivente per sempre.

D'ora in poi l'esodo dalla terra di schiavitù del peccato e della morte non potrà essere che lui. Per ogni uomo che lo voglia riconoscere e accogliere. Davvero, Cristo è la nostra Pasqua.

Fate questo in memoria di me

Gesù ordina di ripetere i suoi gesti.

«Tutte le volte che mangerete questo pane e berrete questo calice annuncerete la morte del Signore finché egli venga» (1Cor 11,26).

E la Chiesa fin dagli inizi della sua esperienza ha ubbidito al comando del Signore, avendo chiara coscienza di ciò che esso significava: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione, in attesa della tua venuta.

La Chiesa dunque non fa che rendere vivo e attuale, oggi, lo stesso gesto del Signore. Non un secondo o un terzo o un quarto gesto... Lo stesso di allora. Ripetendo i gesti e le parole di Gesù, quella sua vita e quella sua morte diventano attuali per noi, portatrici di salvezza.

«Cristo, una sola volta, nella pienezza dei tempi, è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso» (Eb 9,26).

La nostra Messa è l'unica sacrificio, il suo, celebrato una sola volta e una volta per sempre.

Ma quell'unico sacrificio giunge a noi come attuale, perché il Signore è risorto e non è più limitato dallo spazio e dal tempo, e perché il suo Spirito ci è dona-

to e opera in noi con potenza. Ma giunge a noi tramite i poveri segni che poniamo: elementi, parole, gesti. Senza questa visibilità non ci sarebbe consentito di incontrare il dono del Signore, così come senza la realtà concreta dei gesti e delle parole non sarebbe possibile incontrarci tra di noi.

L'unico sacrificio reso attuale per noi; sintetizziamo in una parola: attualizzazione. Però mediante segni concreti.

Aggiungiamo al sostantivo un aggettivo: sacramentale. La Messa è l'attualizzazione sacramentale dell'unico sacrificio di Gesù.

Ed è per noi una eucaristia, cioè un rendimento di grazie, un cantare la nostra gioia per tanto dono, un celebrare le meraviglie in lui compiute per la nostra salvezza.

Ed è un memoriale. Quel sacrificio del passato si fa presente a noi ora, ma anticipa anche il futuro, cioè il compimento definitivo della risurrezione, il Regno giunto a perfezione, l'alleanza del tutto consumata, il banchetto che vedrà tutti gli uomini alla mensa di Dio, l'amore dato e ricambiato in totalità, la gioia e la festa senza fine. Riprendendo l'espressione liturgica già ricordata, davvero ci rendiamo conto di che cosa significhi memoriale: la tua morte e la tua risurrezione (evento del passato) noi annunciamo e proclamiamo (ora, nel presente) nell'attesa della tua venuta (futuro di speranza).

Dio è fedeltà: ciò che ha compiuto nel passato egli lo rende disponibile a noi nel presente; e, dopo di noi, ad ogni generazione, fino a che tutto giunga a compimento. Non più fede allora e non più speranza, ma solo amore.

CELEBRARE L'EUCARISTIA

«Il nostro Salvatore nell'ultima Cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e risurrezione: sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolmata di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura» (SC 47).

Le affermazioni conciliari sintetizzano il significato teologico del gesto di Cristo. Il memoriale eucaristico non è solo ricordo nostalgico, ma effettiva ripresentazione dell'evento di salvezza così da coinvolgere nell'evento stesso coloro che ne fanno memoria.

Ricordiamo le principali dimensioni del mistero che celebriamo ogni qualvolta spezziamo il pane in memoria di lui:

• il segno del convito;

• il valore di sacrificio;

• il rapporto tra Eucaristia e Chiesa;

• la domenica, Pasqua settimanale;

• Eucaristia, presenza del Signore.

Iniziazione alla comprensione del rito

La celebrazione liturgica è preziosa catechesi in atto (RdC 114). A patto che si rispettino le esigenze del celebrare.

Quando ci si riunisce per l'Eucaristia si compie una celebrazione. La celebrazione liturgica è un'azione di tipo rituale, compiuta da un gruppo di cristiani riuniti, che intendono vivere sul piano simbolico il rapporto di salvezza tra Dio e il suo popolo in Gesù Cristo.

Attraverso i riti la comunità celebra la propria vita, salvata dalla vita di Cristo.

Nell'oggi liturgico, passato e futuro si fondono e noi incontriamo Cristo che ci offre i suoi doni nel banchetto dell'alleanza.

La partecipazione consapevole, attiva e piena, esterna ed interna, ardente di fede, speranza e carità (Igmr 3) è un'esigenza, un diritto-dovere del cristiano.

Nell'Eucaristia ci si sente convocati, riuniti in assemblea dal Padre. E un'assemblea che deve essere strutturata in modo da catalizzare e sollecitare la partecipazione di tutti: c'è chi presiede, chi legge, chi canta, chi accoglie...

La celebrazione è, poi, un agire significativo. Tutti i gesti che compiamo pos- sono caricarsi di significato ed esprimere la nostra fede.

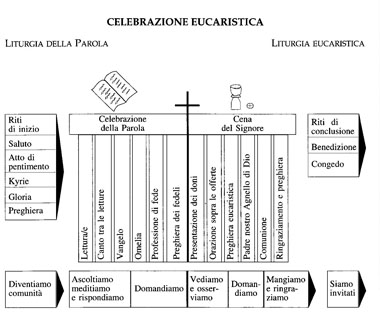

Infine, è importante prendere coscienza del dinamismo interno della celebrazione eucaristica, per comprendere meglio il significato dei singoli momenti che la compongono. Seguendo le indicazioni dell'Introduzione del Messale Romano, ci è sembrato utile analizzare le varie parti della Messa per ricavarne il significato. Eccone uno schema.

Abbiamo capito che celebrare l'Eucaristia con verità è esaltare insieme, con un linguaggio particolare, quanto di più importante e autenticamente umano vi è nella nostra vita.

La vita allora diviene Eucaristia e l'Eucaristia trasforma la vita.

Eucaristia: il nostro grazie al Dio della vita, che vuole vita abbondante, per tutti.

Grazie assunto da Lui, Gesù nostro grazie vivente al Padre.

La celebrazione parte dalla vita e dice la vita.

È importante identificare la realtà umana celebrata e trovare il linguaggio adatto (parole, silenzio, luogo, musica, canto, oggetti, gesti... = simbolo) per esprimerla nella celebrazione.

Quindi:

• determinare l'atteggiamento-valore che ritroviamo nell'Eucaristia

• che cosa evoca?

• identificare l'oggetto che lo può far evocare

• identificare il gesto

• scegliere la Parola di Dio

• costruire la celebrazione con il materiale reperito.