(NPG 1971-08/09-10)

I giovani non restano insensibili ai cambiamenti. Spesso, essi colgono lo spirito dell'oggi e lo vivono con intensità, molto meglio degli adulti e talvolta senza compromessi. In generale, le strutture responsabili della loro maturazione, scuola e famiglia, sono sorpassate o in preda a gravi incertezze.

LE STRUTTURE INCARICATE DELL'INSERIMENTO

La scuola inadatta

La quarantena

«In passato, la preparazione alla condizione di adulto avveniva mediante l"apprendistato". Il principio era di affidare i ragazzi ad un'altra famiglia, dove essi vivevano con degli adulti imparando contemporaneamente le buone maniere", la "cortesia", e una professione. Se era necessario, in alcune situazioni, frequentare una scuola, si trattava di un soprappiù. In questo caso, il contratto di apprendistato prevedeva che il padrone" doveva lasciare al suo piccolo "servo" il tempo di andare a scuola. Questo succedeva quando il padrone era un ecclesiastico: il suo servo era allora destinato alla carriera ecclesiastica. L'apprendistato non era destinato solo all'insegnamento di una professione o di una scienza. Era una vera e propria iniziazione alla vita. Il futuro cavaliere andava al servizio del "signore" che lo accoglieva, a rifare il suo letto, a preparare i suoi cibi, ad apparecchiare la sua tavola, a servirgli cibi e bevande, ma anche a cacciare con lui, a cantare i suoi poemi d'amore, a partecipare a tornei ed avventure. Ma, dal XVIII secolo in poi, e in modo massiccio dal XIX secolo, i genitori hanno cominciato ad essere contrari ad una separazione precoce, al disinteresse verso i figli, a una troppo affrettata immissione nel mondo degli adulti. Il bambino è stato ritirato da una situazione di promiscuità divenuta intollerabile, ed è stato messo come in quarantena, in un mondo a parte creato su misura per lui: la scuola.

La quarantena segue di pari passo la scolarizzazione: cioè, ora si estende a tutto il periodo adolescenziale, e a tutti quanti gli adolescenti della nostra società.

Questa evoluzione ha per effetto la diminuzione quantitativa delle persone attive, e un fardello per la società; ma anche il malessere profondo di una gioventù tenuta troppo a lungo ai margini del mondo. Numerose sono state, dall'inizio degli anni cinquanta, le manifestazioni di questo diffuso malessere... Oggi, la gioventù, isolata da questa "regolamentazione", ha acquistato una consistenza quantitativamente così massiccia, che si sostituisce alla classe sociale, in via di disgregamento, come elemento di lotta, come luogo geometrico delle ansietà e delle contestazioni» (UNICEF, «Carnets de l'enfance «n. 10, giugno 1969).

In questa prospettiva, ci si può spingere oltre, ed affermare che la scuola è divenuta lo spazio della lotta fra le generazioni.

L'esasperazione del conflitto fra le generazioni

«La scuola ha svolto una funzione catalizzatrice, come crogiolo in cui si è ritrovata tutta la classe giovanile, con una stessa funzione. È servita anche da amplificatrice, poiché ha permesso il passaggio da una funzione comune a una azione comune; prima di divenire il bersaglio di quegli stessi giovani che ha contribuito a formare. Ha permesso la emersione di quel nuovo fenomeno sociale che è la gioventù. Il fatto che, in fondo, la scolarizzazione massiva dei giovani sia una delle conseguenze della società industriale, non cambia la responsabilità della scuola nei confronti dell'instaurarsi di questo fenomeno sociale.

La giovinezza non è più una delle età della vita. Tende a scomparire il carattere di passaggio più o meno laborioso dall'infanzia all'età adulta. Non è un fatto naturale, ma culturale: il risultato di un tipo di educazione e di una forma di scolarizzazione. Essa tende sempre più ad avere un proprio «statuto «sociale, reso possibile da una certa autonomia della «classe» adolescenziale di fronte al mondo adulto. Il fatto che questa tendenza sempre più pronunciata all'autonomia si espliciti nella rivolta, dopo essersi manifestata nella moda e nei divertimenti, rivela una evoluzione che ha come tappa la presa di coscienza di ciò che sono la scuola e l'educazione da essa mediata. A partire dal momento in cui questo gruppo sociale costituito viene marginalizzato, ci si può porre il problema della pericolosità del fenomeno, reso possibile da una condizione scolastica separata. La divisione delle età istituita dalla scuola, è all'origine del conflitto fra le generazioni. E se questo conflitto sfocia nella rivolta giovanile, è perché essa testimonia il rifiuto dei giovani ad avallare questa separazione, con i rapporti gerarchici e le forme di costrizione da essa instaurate, con la mediazione delle istituzioni educative» (Etienne Verne, «Orientations», n. 2).

La scuola è una scuola classista in una società classista

«L'esame, più o meno equo nella forma in cui si svolge, si traduce in una conferma per gli studenti che fanno parte dell'Università, e in un massacro per quelli che ne sono esclusi. Fanno parte dell'Università, gli studenti che frequentano; per chi lavora, l'essere iscritto all'Università è una beffa ed una truffa. L'Università li accoglie quando si iscrivono per far loro pagare le tasse e per far loro credere che hanno le stesse possibilità di promozione sociale e di acquisizione culturale degli altri. Li seleziona agli esami, perché non possono esibire le stesse credenziali culturali degli altri. Molti studenti pagano così 50-60.000 lire all'anno di tasse per potere venire bocciati due o tre volte all'anno dopo un colloquio di dieci minuti col professore. Bocciare richiede tempo, ed il tempo del docente, a cui la società ha delegato il compito di fermare !o studente lavoratore nella sua corsa verso la laurea, è prezioso. Così questa punizione viene svolta in serie. In certe facoltà sembra una catena di montaggio. Al Magistero (di Torino: n.d.R.) in 3 giorni si esaminano 600 e più studenti.

Così, sotto le false spoglie di una selezione culturale e scientifica, si attua in realtà una selezione sociale. Dopo due, tre bocciature agli esami, si smette di studiare, si rimanda dí sessione in sessione il prossimo esame, finché ci si accorge che è inutile continuare a pagare le tasse per dare lo stipendio a quel professore che continua a bocciare. Chi è più perseverante, si fa incastrare per un numero superiore di anni. Solo pochi riescono a farcela, per essere di perpetuo esempio a tutti gli altri che non ce la faranno, perché continuino a credere che la scuola è uno strumento di promozione sociale. Ma se si sa già che non ce la faranno, che i più saranno costretti ad abbandonare l'Università prima della laurea, perché li si lascia iscrivere? Non sarebbe meglio togliere loro la speranza e le illusioni fin dall'inizio? Questo urterebbe contro i principi di una società che garantisce la eguaglianza formale ai suoi membri per mascherare le differenze sociali. Formalmente tutti sono uguali quando si iscrivono all'Università e di fronte ai professori che li esaminano, ma di fatto quelli che lavorano non ce la faranno. L'Università serve a far loro credere che esiste "l'eguaglianza delle opportunità" e intanto per tutti gli anni che resteranno all'Università serve ad esercitare su di loro un opprimente controllo sociale, sia impegnandoli in termini di tempo, tenendoli occupati per due o tre ore al giorno a studiare cose completamente inutili; sia manipolandoli ideologicamente, rendendoli succubi di una cultura che è loro estranea e che si presenta ai loro occhi come appannaggio di una classe di cui vorrebbero entrare a far parte; sia instillando loro la concezione che la società è caratterizzata da una stratificazione continua in cui il titolo di studio è il criterio di assegnazione a ciascuno dei vari strati sociali, impedendo loro in tal modo di scorgere come il criterio fondamentale della divisone fra le classi sia da ricercare nella ripartizione del potere: tra chi il potere lo detiene, chi non ce l'ha assolutamente, e chi lo gestisce per conto degli altri.

L'Università deve essere aperta a tutti non solo in linea di diritto, ma anche di fatto. Lo studio deve diventare una forma effettiva di preparazione professionale e di formazione culturale, e non soltanto una forma di mistificazione per garantire a pochi il diritto di occupare posti di lavoro privilegiati. Sarà la stessa pletora di laureati, rispetto alle effettive possibilità di assorbimento del sistema, che dimostrerà nei fatti come fino ad ora gli studi universitari non sono stati una effettiva forma di qualificazione professionale, ma soltanto una maschera culturale di una selezione sociale predeterminata» (da «Diritto allo studio». Documento del Comitato di agitazione dell'Università di Torino, 11 gennaio 1968).

Da parte sua, la famiglia non adempie più la sua funzione.

I ragazzi stentano ad identificarsi coi loro genitori

Nella famiglia tradizionale, il bambino vedeva il padre come un modello di virilità e di capacità professionale; egli maturava progressivamente per il suo compito di uomo conformandosi al modello osservato. Nella nostra società invece, il padre è raramente a casa, e molto sovente la sua attività professionale è per i figli lontana ed oscura; il suo ruolo familiare e professionale non offre modelli accessibili, e il figlio non può esercitare nessuna attività basandosi sulla identificazione col padre. La figlia, al contrario, può iniziare con maggior tempestività l'apprendimento del suo ruolo futuro: essa si comporta "come la mamma", gioca con la bambola, cuce, lava, lavora in cucina (forse qui è una delle cause a cui è dovuto il minor grado di aggressività delle ragazze).

L'identificazione col suo sesso è dunque difficile per il ragazzo. Tuttavia, per la ragazza, durante l'adolescenza si impone ugualmente un problema di identificazione: il lavoro in famiglia della madre è socialmente poco valorizzato; allora o rinuncia ad identificarsi con essa e si dedica a una professione, o cerca un matrimonio che la elevi ad una posizione di prestigio, dal momento che è la professione del marito che determina il rango sociale della famiglia.

Alcuni genitori si sentono impreparati

In altri tempi, in una società stabile, dalle strutture dotate di poca mobilità, il compito dei genitori non poneva problema; veniva trasmesso da una generazione all'altra, nessuno Io contestava. Più o meno severi, i genitori avevano verso i figli un atteggiamento costante, e non si ponevano interrogativi. Il bambino poteva costruire, basandosi su questo, un superego, forse severo ma almeno coerente. AI momento attuale, i genitori spesso sono impreparati di fronte ai rapidi mutamenti sociali, alla complessità della scala di valori. Essi oscillano tra diversi tipi di educazione, prestando fede a pubblicazioni "specializzate"; provano un sistema, poi lo abbandonano per passare ad un altro; si sentono continuamente a disagio e avvertono un sentimento di colpa, di timore di non essere dei buoni genitori. Nei ragazzi questo atteggiamento crea uno stato di insicurezza, e impedisce la formazione di norme stabili, cioè di un superego coerente. Questo atteggiamento è dannoso quanto l'altro estremo, del genitore troppo sicuro di sé e autoritario; in ambedue i casi, è difficile che si realizzi una vera integrazione del superego.

Ruoli e funzioni sono mal trasmessi

I ruoli tradizionali crollano, i nuovi non sono ancora ben definiti (per esempio, il passaggio dalla figura di "ragazza beneducata" a quella di ragazza moderna e indipendente), e l'adolescente non sa mai se la sua condotta va bene, se le sue scelte sono corrette; né riesce a prevedere le reazioni degli altri.

La definizione di un determinato ruolo deve essere chiara, non dare adito ad equivoci, e incontrare un accordo quanto più possibile unanime. Tutto ciò non si verifica per il ruolo dell'adolescente: la complessità della struttura sociale fa nascere una moltitudine di norme talvolta contraddittorie; anche i genitori e gli insegnanti non hanno sempre la stessa scala di valori e si aspettano dall'adolescente linee di condotta a volte molto diverse: e questo lo proietta in ruoli contraddittori.

I ruoli devono essere costanti nel tempo: cioè, nella società deve esistere un minimo di continuità nel passaggio da un ruolo a un altro (da ragazzo ad adolescente, poi a adulto). Così, alcune culture accentuano la differenza tra il bambino e l'adulto: mentre il secondo è oberato di responsabilità, indipendente, sessualmente attivo, il bambino è ritenuto passivo, dipendente, asessuato. Nella nostra società, per esempio, i bambini imparano l'obbedienza, l'altruismo, la dolcezza: valori che non avranno alcun riconoscimento all'interno di una società adulta basata sulla competitività. Come risultato, si nota una discontinuità, una frattura tra questi due ruoli successivi, ed è spesso durante il periodo adolescenziale che l'individuo acquista coscienza, in modo drammatico, dell'incompatibilità dei ruoli che gli sono stati inculcati con quelli che permettono di " riuscire ". Non solo egli deve " riimparare " nuovi comportamenti, ma resta deluso nella ricerca di continuità e di autenticità» (Anne Marie Rocheblave-Spenlé, «L'adolescent et son monde», Ed. Universitaires).

Questi due fatti – l'emarginazione della scuola da parte della società e l'incapacità della famiglia di trasmettere ruoli e valori – non mancano di influire sulla gioventù.

Conseguenze per i giovani: troppe scelte da fare

«Secondo Margaret Mead, che ha paragonato la situazione degli adolescenti americani a quella dei loro coetanei di varie società primitive, la sorte dei suoi giovani compatrioti non è delle più invidiabili. L'adolescente americano, al pari di quello di tutte le società industriali, è pressato da ogni parte da aspettative che non gli lasciano respiro. Si trova ad essere assalito da un nuvolo di problemi importanti, formulati tutti insieme e con poca chiarezza. Per esempio, egli deve contemporaneamente conquistarsi un ruolo sessuale, scegliere una carriera, terminare la preparazione professionale e sociale, sviluppare il patrimonio conoscitivo, affrontare degli esami, scegliere gli ideali, precisare le sue opinioni, assumersi alcune responsabilità: in breve, inserirsi in un complesso sistema sociale e orientarsi in un dedalo di norme sociali tutt'altro che chiare e spesso incoerenti.

La crisi degli adolescenti dei paesi progrediti proverrebbe dunque, in parte, dal fatto che i giovani si trovano bruscamente e in modo troppo pressante di fronte a scelte numerose e poste senza chiarezza, ed a norme difficili da capire e spesso incoerenti.

Questa pressione, questa oscurità e incoerenza delle scelte e delle norme, spingerebbero gli adolescenti a fuggire la loro situazione, generatrice di ansietà, e a rifugiarsi in una sottocultura propria, da loro stessi elaborata, con tratti caratteristici: la valorizzazione esclusiva del presente, la ricerca di stimoli e di avventure, il rifiuto delle routines, dei metodi e degli sforzi regolari, il gusto del rischio e dei gesti clamorosi, la preferenza per i piaceri immediati e l'indifferenza di fronte a quelli rimandati» (Louis Debarge, «L'adolescence», Ed. Bloud et Gay).

I DIVERSI ORIENTAMENTI DEL MONDO GIOVANILE

La tentazione della sinistra

Come hanno fatto i giovani comunisti a scivolare poco a poco verso la sinistra extraparlamentare? Qual è l'origine di questo movimento ora così noto? Ecco alcune risposte.

Rifiutiamo i compromessi con il mondo degli sfruttatori

«La coesistenza pacifica non accontenta, in Italia, ampie frange politiche che militano da anni nei partiti comunista e socialista, non può soprattutto interessare le avanguardie che credono nella rivoluzione. Per tutti questi può valere l'analisi sviluppata da Oreste Scalzone, in un breve pamphlet di battaglia. "Il fallimento della tesi kruscioviana della pacifica coesistenza che ha significato in realtà – in questi anni – esportazione della controrivoluzione; la relativa acquiescenza della Unione Sovietica e dei paesi del campo socialista nei confronti dell'iniziativa sempre più marcata, incisiva, tracotante e sfacciata dell'imperialismo; lo spettacolo di un mondo del quale è caratteristica oggettiva... l'allargamento a forbice del divario fra terzo mondo e paesi industrializzati; il sospetto che la pratica della coesistenza pacifica fosse in qualche modo connessa con questa contraddizione e fosse una sorta di complicità, di accettazione in qualche modo interessata dello status quo inteso come divisione del mondo in zone di influenza, come forma di corresponsabilità, di diarchia, di conduzione a mezzadria delle sorti della politica mondiale". E ancora, in un cocktail iconoclasta, un rifiuto netto per "la pratica del colloquio, del negoziato, della contrattazione, del gentlemen agreement praticato nelle stanze bianche del palazzo di vetro, della villetta di Camp David, di Glassboro sulla pelle vuoi dei vietcong, vuoi degli arabi, vuoi di chicchessia; le petizioni alla sicurezza europea, alla smobilitazione dei blocchi contrapposti, in un mondo in cui l'imperialismo continuava a dilaniare il Vietnam, a massacrare i comunisti dell'Indonesia, a mettere in piedi fantocci per la Union Minière, a inventarsi generali fascisti in Grecia, in Bolivia, in Brasile, nel Guatemala, a Santo Domingo, in Argentina, a tenersi i suoi Salazar, a praticare il suo razzismo, i suoi apartheid, le sue repressioni, a finanziare le sue vetrine provocatorie contro le rivoluzioni povere degli arabi; gli inviti alla tolleranza, al dialogo, mentre gli altri ti prendono a calci in bocca; la più o meno tacita sconfessione delle guerriglie, di Castro, di Guevara, di Bravo, Prada, Soza, Montez; la rottura con la rivoluzione cinese in atto; la distanza politica e psicologica dai campi delle battaglie di Giap; il sospetto di una degenerazione in senso macroscopico del parlamentarismo, della via elettorale, dei tentativi di inserimento: tutto questo ha diffuso uno stato di malessere, di rivolta amara e violenta contro tutta una linea politica". In conclusione, "il termine revisionismo è uscito dalle sedi teoriche ed è diventato un'accusa, un'invettiva contro la relativa tranquillità di questi anni, contro lo spettro della socialdemocrazia, contro la meccanica sopravvivenza della restaurazione, quando i comunisti venivano cacciati dai governi di coalizione, sbattuti fuori dalla illusione troppo rapida della vittoria"» (Walter Tobagi, «Storia del Movimento Studentesco e dei Marxisti-Leninisti in Italia», Sugar editore, Milano 1970, pp. 12-13).

Vogliamo essere padroni della nostra vita

«Se, accusandoci di estremismo, si intende dire che non accettiamo per niente il sistema sociale in cui viviamo, le istituzioni attuali, la struttura politica e parlamentare, che non accettiamo la scuola così com'è, che non ci prefiggiamo tanto di aggiustare una rotella o di cambiare un ingranaggio della macchina sociale, per farla funzionare meglio, ma di cambiarla radicalmente, allora noi siamo estremisti. Ciò non significa che vogliamo distruggere tutto in modo nichilista, ma significa che intendiamo distruggere e costruire nello stesso tempo. Vogliamo lottare per abolire lo sfruttamento capitalistico e quindi far rovesciare l'attuale classe dominante, ma non significa che vogliamo mettere la gente al muro e fucilarla: sarebbe stupido e velleitario da tutti i punti di vista. Miriamo ad una società dove non esista una classe dominante che sfrutta tutte le altre classi, tendiamo ad una società priva di classi, dove però esisteranno feconde differenze culturali, morali e intellettuali, autentico pluralismo di rapporti umani. Una società in cui però lo sfruttamento sistematico dell'uomo sull'uomo sia progressivamente eliminato e sostituito da strutture sociali a misura dell'uomo stesso, e non subordinate alla ferrea e micidiale logica del profitto. lo sono un credente. Dico questo dal punto di vista politico, ma lo dico anche dal punto di vista cristiano. lo credo alla realtà del peccato e credo che il peccato non sia solo un fatto individuale e intimistico, ma che si incarni anche nelle strutture. Sono però convinto che il peccato esisterà anche nella società socialista e in quella comunista, e in questo senso è quindi giusto parlare di "lotta continua", e di "rivoluzione permanente". lo non intendo affatto fare una "politica cristiana", ma sono convinto che costruendo una società giusta a misura dell'uomo, costruisco una società in cui anche i valori della fede potranno incarnarsi in maniera più feconda ed autentica. La religione non sarà più strumentalizzata come puntello del potere costituito e la Chiesa stessa sarà più libera e più profetica. Non sarà certo tutto questo qualcosa che si attuerà improvvisamente in un'ora X: è un processo inesauribile fino alla fine dei tempi; per dirla in termini biblici: fino all'avvento di cieli nuovi e terre nuove. Ma sappiamo benissimo che di qui ad allora c'è molto da fare: sul piano politico evidentemente per rovesciare il sistema attuale. Rivoluzione vuol dire tutto questo, vuol dire lotta per la giustizia e non necessariamente terrorismo e guerra civile» (Marco Boato, in una intervista apparsa su «Dimensioni», giugno 1970, p. 31).

La rivolta americana non marxista

La critica che i giovani americani fanno alla loro società non è né più tenera né meno lucida di quella dei «maoisti» europei. Ma più emotiva, più idealista: è meno sistematica, meno organizzata sul piano razionale e politico.

«Noi vogliamo ridare alla società un volto umano. Vogliamo una società in cui ci sia possibile partecipare alle decisioni che ci riguardano, in cui il nostro destino non sia determinato da circostanze esterne – di nascita o altro. Vogliamo una società che lasci spazio alla sincerità e alla spontaneità. Vogliamo restare padroni della nostra vita.

La classe che oggi detiene il potere e influenza è quella dei grossi affaristi. La nostra società si crede "aperta". La realtà dei fatti invece è che il terribile potere di questo gruppo si nasconde dietro il velo dell'anonimato. Anni fa, tutti sapevano che Rockefeller rappresentava il petrolio, Carnegie l'acciaio e Harriman le ferrovie. Ma quanti oggi conoscono il nome del direttore della Jersey Standard, della U.S. Steel o della Penn Central? Eppure sono questi gli uomini che dominano sulla vita e sul benessere di milioni di altri, determinano lo sfruttamento delle nostre risorse e orientano il progresso tecnologico della nostra società. Chi sono? Da chi sono eletti?

Ma il nostro dissenso non si ferma qui. Noi crediamo questo mondo immorale non solo nel comportamento ma anche nel rifiuto a mettersi in discussione (da un'inchiesta di «Fortune «nei campus universitari).

Lo psichedelismo alla ricerca dell'estasi

Nel termine psichedelismo» sono compresi un certo stile di vita (quello degli hippies), una certa musica, una certa concezione dell'esistenza:

«È, prima di tutto, espressamente e coscientemente, una ricerca dell'estasi attraverso la droga o la musica o la combinazione dei due elementi.

Il drogato o l'appassionato di musica beat vuole sfuggire al mondo prosaico, stupido, "chiuso", della società borghese, abolirlo, ritrarsene, per unirsi alle forze superiori come le percepisce nelle vibrazioni della musica e nella straordinaria chiarezza del "viaggio" allucinogeno.

Lo psichedelismo permette all'uomo della razionalità e dell'industria di strapparsi da se stesso, di sfuggire all'esperienza comune e di giudicarla alla luce di nuove intuizioni o nella prospettiva di una nuova unione.

Lo psichedelismo è "comunitario". Cerca di realizzare nelle relazioni quotidiane una specie di applicazione concreta e pratica delle visioni di unioni mistiche percepite durante le sue esperienze pseudoreligiose. Insiste su uno stile "naturale", "aperto", "sincero", "autentico" e "spontaneo" nelle relazioni umane. Riassumendo, lo psichedelismo è una ribellione contro il superego e tutto ciò che lo favorisce, nella civiltà borghese del mondo occidentale. In questa civiltà liberale industrializzata, il principio di autenticità dell'uomo si è identificato quasi interamente col superego. Ne risulta che il "trans-razionale", sia come "soprannaturale" nel misticismo, sia come "infrarazionale" nell'orgia sensuale, è ora entrato in aperta rivolta» (P. Andrew Greeley, 1 ottobre 1969).

Il giovane cristiano scopre la politica

«La presenza nel nostro campione di 73 studenti (pari ad oltre il 40%) frequentanti la Cattolica e di 37 giovani dichiaratisi membri di organizzazioni o gruppi cattolici (FUCI, GIAC, GS e aderenti a gruppi autodefinitisi del "dissenso") ci dà modo di stabilire interessanti confronti di atteggiamento.

Invece che ad un confronto a coppie omogenee (Cattolica e altre università; membri di organizzazioni cattoliche e non), abbiamo preferito procedere all'accostamento immediato del sottogruppo dei militanti cattolici con i due sotto-campioni della Cattolica e delle altre università. Tentiamo così di evidenziare la "risonanza" dell'atteggiamento minoritario dei militanti cattolici all'interno della Cattolica stessa e del più complesso mondo universitario laico.

Procederemo dunque ad un confronto a tre. Si tenga tuttavia presente che mentre i dati riferiti ai due sottocampioni degli iscritti della Cattolica e degli atenei milanesi sono tra loro omogenei, il sottogruppo dei militanti cattolici comprende studenti sia della Cattolica (54%, pari al 20% del campione totale) che degli altri atenei (46%, pari al 15,7% del campione totale). (...).

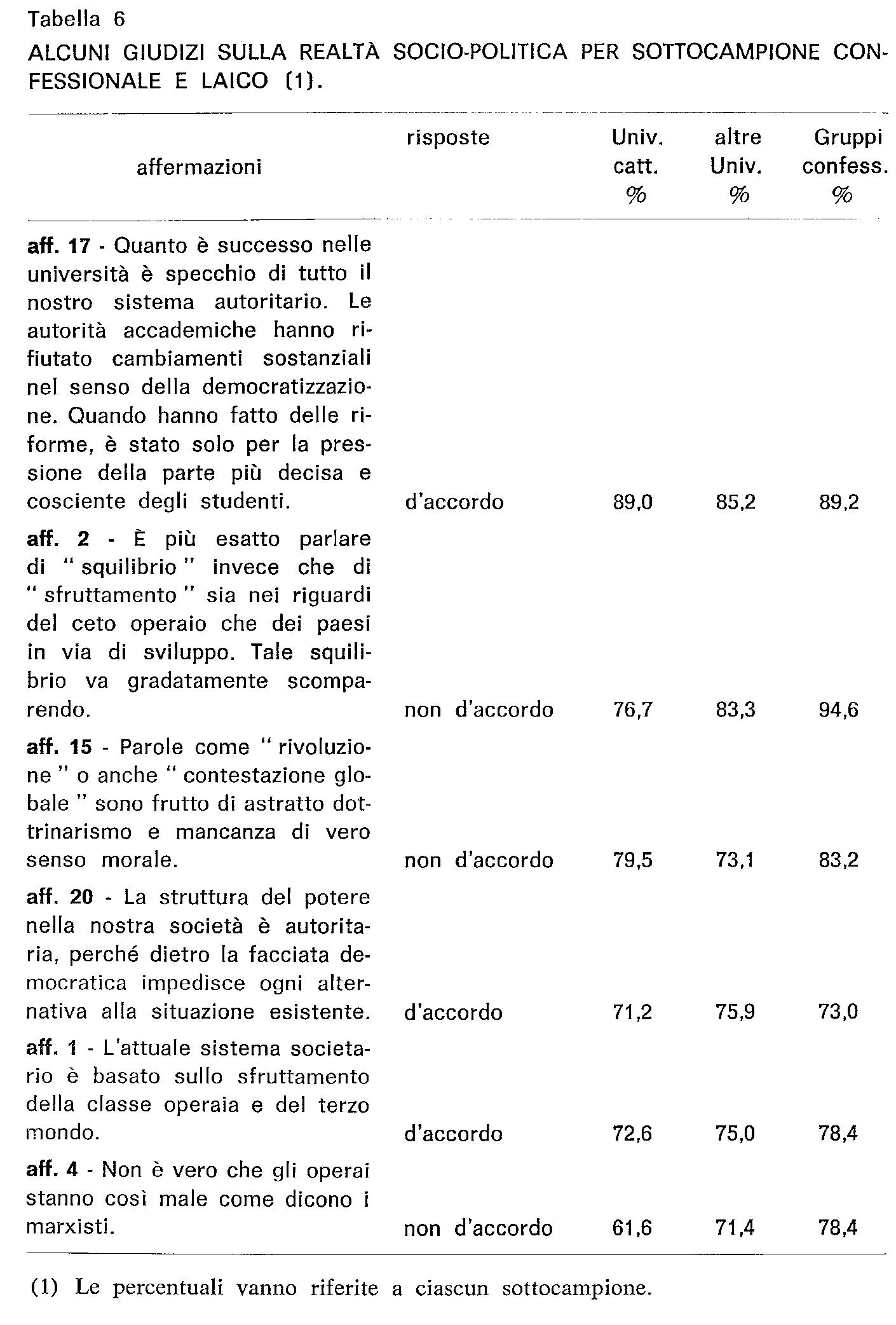

Rivendicata la propria autonomia di opinione ed affermata polemicamente la propria volontà di appartenenza alla Chiesa, lo schieramento cattolico si affianca a quello laico nei principali giudizi di fondo sulla realtà socio-politica contemporanea. Si veda la tab. 6.

Anche nella tab. 6, vediamo la costante maggiore compattezza di atteggiamento dei militanti in organizzazioni confessionali, rispetto ai semplici studenti della Cattolica. Particolarmente marcato è il distacco dei due gruppi sul tema della situazione operaia, a proposito della quale la risposta "in parte d'accordo" caratterizza oltre un quarto degli intervistati alla Cattolica (26%). L il sintomo di una tendenza diversa dei due gruppi cattolici che ritornerà nelle risposte alle altre questioni. La tab. 8 offre un quadro generale degli atteggiamenti di ciascun sottocampione rispetto a varie tematiche.

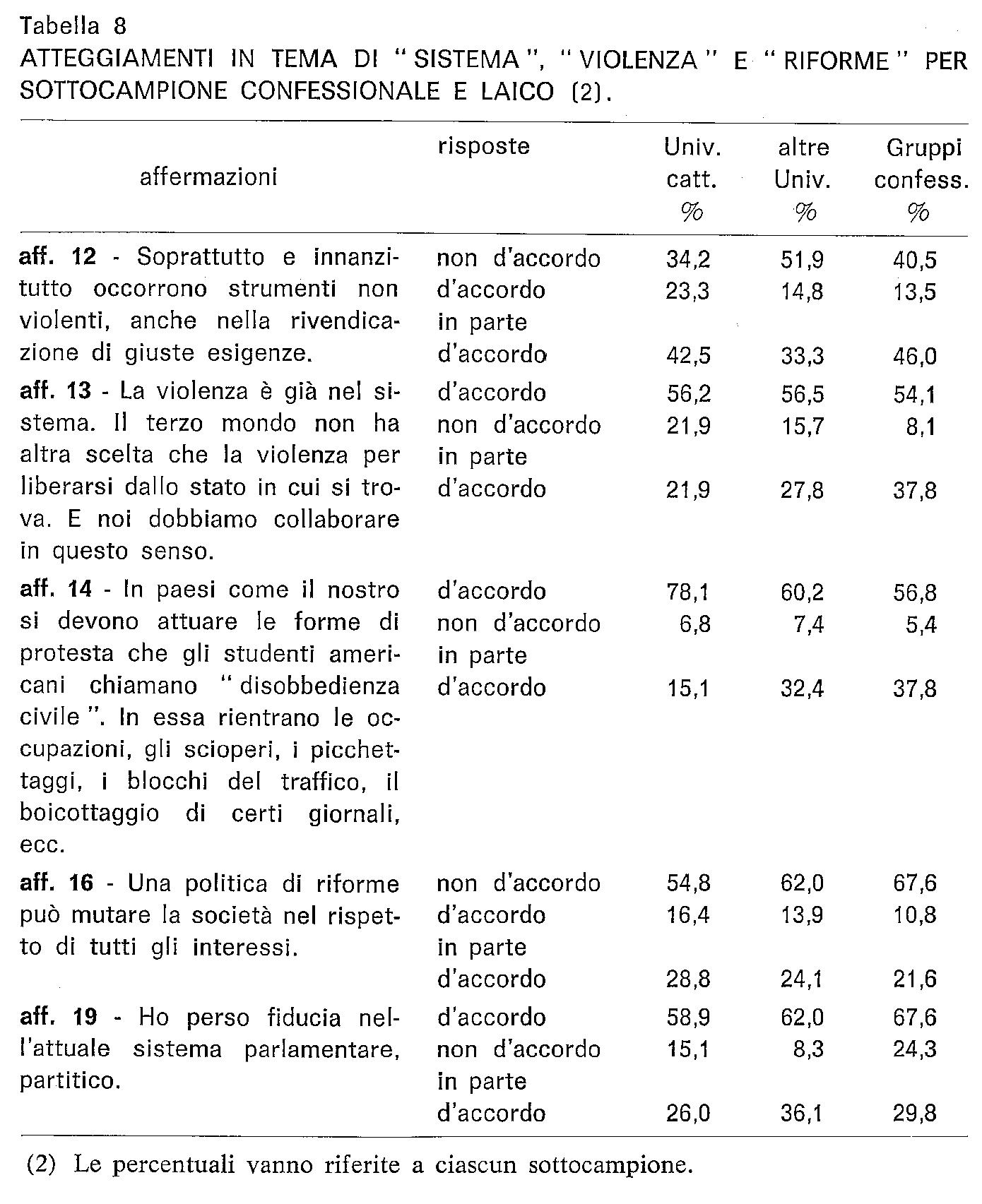

Rimane incontrovertibile la costante tendenza negativa radicaleggiante nei temi da noi toccati, degli studenti degli atenei laici rispetto a quelli della Cattolica. Secondo quanto si legge nella tab. 8, le risposte dei cattolici tendenzialmente si differenziano da quelle dei laici nella affermazione di principio della necessità di operare con "strumenti non violenti", anche se con ampio uso dell'accordo parziale. Esso si precisa nella risposta alla aff. 13 sulla necessità specifica della violenza nel Terzo Mondo. Oltre la metà infatti dei singoli sottocampioni sottoscrive la opportunità per il Terzo Mondo ("non ha altra scelta") dell'uso della violenza, come strumento di liberazione.

Differenziata di nuovo è la reazione in tema di fiducia nella possibilità di "riforme" da parte del sistema politico esistente (aff. 16). Di rilievo è anche il diverso comportamento dei due sottocampioni cattolici. Infatti i militanti in gruppi cattolici esprimono in numero elevato (67,6%) il rifiuto ad una politica di "riforme", che nel contesto del nostro questionario suona con significato riduttivo, antirivoluzionario: d'altra parte solo meno della metà del medesimo sottocampione dichiara sfiducia nell'attuale sistema parlamentare, lasciando alle risposte "parziali" di esprimere posizioni sfumate.

Gli studenti della Cattolica invece pur rifiutando in misura percentualmente inferiore (54,8%) una politica di "riforme", Mantengono sempre su valori elevati la dichiarazione di sfiducia nell'attuale sistema parlamentare (58,9%). Il distacco maggiore tra i due sottocampioni cattolici si registra a proposito della "disobbedienza civile", (aff. 14) approvata dagli studenti della Cattolica a grande maggioranza (78"), di contro alle posizioni meno pronunciate degli aderenti a gruppi confessionali.

Verosimilmente si tratta della trasposizione, anzi della identificazione in questa formula della lunga, diretta lotta universitaria che gli studenti della Cattolica hanno condotto forse più tenacemente – certo più consapevolmente – degli altri studenti milanesi. Sta qui la chiave del loro diverso atteggiamento rispetto ai colleghi impegnati in associazioni confessionali e agli studenti delle altre università su alcuni punti del questionario. Là dove si tratta di problemi teorico-ideologici sembrano meno disponibili ad abbandonare posizioni di valore o culturali molto più intransigenti (Gian Enrico Rusconi «Giovani e secolarizzazione», Vallecchi editore, Firenze 1969, pp. 224-232 passim).

Di fronte a questi diversi atteggiamenti del mondo giovanile, che cosa devono fare gli adulti?

Certo, non è tutta la gioventù che rivendica e contesta. Ma la stragrande maggioranza degli adolescenti è compenetrata delle stesse idee-forza: «L'esperienza degli adulti non si trasmette: tocca a noi scoprire il nostro cammino».

Allora, gli educatori dovrebbero rinunciare al loro ruolo?