(NPG 1981-07-25)

Introduzione

La figura di animatore che vogliamo presentare non è «non-situata»; è animatore all'interno di una comunità cristiana, con un gruppo di adolescenti o di giovani che s'aspettano di essere aiutati a fare un cammino di fede.

Ma c'è un posto per l'animatore, così come lo abbiamo definito, all'interno di una educazione alla fede? Ancor prima, si può educare alla fede? Sono problemi grossi che esigono risposte fondate culturalmente e teologicamente.

I discorsi sarebbero lunghi, a noi basta accennarli per dare un quadro logico del nostro itinerario. Nello stesso tempo queste riflessioni aiutano l'animatore a riscoprire dentro di sé la domanda religiosa e la risposta di Cristo, a confrontarvisi e quindi a riflettere per sé, per la sua fede prima ancora di esserne annunciatore.

Non bisogna mai dare per scontata la scelta di fede negli animatori, sia per la giovane

età che spesso essi hanno, sia per non abituarli ad essere i «professionisti» dell'annuncio.

Il punto di partenza è l'affermazione del Concilio: «Cristo è l'uomo perfetto. Chi segue Cristo si fa lui pure più uomo». La fede conduce alla maturità umana, una maturità umana fa da supporto alla fede. Se questo è vero l'animatore, come colui che abilita alla assunzione cosciente e creativa dei processi formativi, ha un suo posto preciso nella educazione alla fede.

Ne deriva, parallelamente al discorso del capitolo precedente, una ricerca di maturità di fede, proprio per essere testimone qualificato del Cristo.

Dopo aver chiarito questo cammino che non è mai compiuto, ma che dev'essere chiaramente impostato per non creare sfasature, incomprensioni, tecnicismi e perdita di tempo, si affronta un capitolo importante che tenta, anche se brevemente, di aiutare l'animatore a costruirsi un modello di animazione per un cammino di fede.

La proposta che è Cristo: diventare «più uomo»

Non si dà mai per scontata una persona, tanto più se è Cristo.

In un progetto di animazione, in una ricerca personale dell'animatore deve essere sempre centrale la figura di Cristo. Diamo qui di seguito un modo di narrarne il significato.

L'attuale situazione giovanile è connotata da una presa di coscienza, più o meno esplicita, di un bisogno di salvezza e di senso.

Questo fatto si manifesta attraverso segni ambivalenti, che vanno analizzati e interpretati. Comunque nella vita dell'uomo di oggi si apre uno spazio per l'invocazione, si manifesta una istanza fondamentale e ineludibile, che spesso resta senza risposta.

Una proposta che è una persona

Nella stessa situazione si è trovata la comunità primitiva che ha seguito Cristo. Era una comunità in cerca di senso, si domandava se esistesse qualcuno in nome del quale si poteva spendere la vita, un nome che si stagliasse sopra ogni altro nome, che fosse per ogni uomo la salvezza.

Questo nome un po' alla volta si delinea, è una esperienza tragica, un volto contraddittorio e sconvolgente, qualcuno nei confronti del quale si rende necessaria la scelta tra due posizioni contrapposte: quella dell'adesione incondizionata nella fede e quella del rifiuto globale. E dapprima l'annuncio radicale di una novità (vangelo), un evento travolgente e imminente (convertitevi, cambiate vita, il regno di Dio è qui, il senso è qui, il bisogno di salvezza trova soddisfazione oggi in mezzo a voi) che a mano a mano diventa una persona: Gesù di Nazareth.

La risposta al bisogno di salvezza è lui con la sua prassi storica, che è testimonianza tangibile della salvezza realizzata da Dio per l'uomo. Gesù porta un progetto che coinvolge e trasforma tutta l'esistenza; le beatitudini ne danno i connotati, concretizzano questo Regno qui, ora.

Cristo: una proposta di liberazione umana integrale

La proposta che lui fa, il senso che lui è, assume i contorni di una liberazione umana integrale.

È in primo luogo liberazione da un'immagine opprimente di Dio (il Dio della legge, il Dio della potenza che schiaccia, il Dio del perbenismo, il Dio dell'ordine e dell'immobilismo) per fare spazio a una comprensione nuova del mistero di Dio come il Dio della misericordia, il Dio della dignità umana, il Dio della comunione, che condivide la condizione degli uomini entrando nella loro storia. Al Dio della potenza, al Dio degli altari, degli incensi si sostituisce il Dio dell'impotenza e del servizio.

È altresì liberazione materiale (malattia e sofferenza fisica) e liberazione dello spirito dal mistero del male (incredulità, assenza di speranza, appiattimento, orgoglio, peccato).

La morte e la risurrezione di Gesù: il suo essere per gli altri

Gesù ha questa esperienza di Dio, una esperienza tanto intima e familiare che lo fa una persona sola con Lui.

Gesù si muove con grande naturalezza nel mondo di Dio, ha con Lui una grande consuetudine.

Ma c'è un'esperienza sconcertante che si colloca in questa nostra ricerca e risposta di senso. Finora ci ha sostenuto quasi una certa logica, una certa naturale e intelligente reinvenzione e ridefinizione di Dio. Si fa strada e si impone un dramma: la morte. È l'esperienza e il limite di ogni uomo. Anche per Gesù è un momento negativo, il momento nel quale si condensano tutte le esperienze più tragiche dell'esistenza (frustrazione e fallimento, angoscia e paura, solitudine, abbandono e tradimento), ma essa è nello stesso tempo un atto di obbedienza incondizionata alla volontà del Padre e di servizio alla liberazione umana, un luogo che restituisce significato a valori come la sofferenza, la povertà, la morte, contro la mentalità efficientistica e ottimistica nostra, dominata dal mito e dal desiderio dell'onnipotenza. La morte di Gesù è l'espressione suprema della sua povertà, del suo essere per gli altri, perciò il luogo più alto della rivelazione di Dio come Amore.

È una morte accostata come dramma, con piena consapevolezza, nell'abbandono di tutti.

Ma non è l'ultima parola: saremmo ancora di fronte a una vita edificante, non a una proposta di senso, a una salvezza. Gesù risorge, emerge in tutta la sua consistenza come parabola di Dio e paradigma, tipo di umanità nuova.

In Gesù, con la risurrezione, da parte di Dio, si attua la salvezza definitiva dell'uomo e del mondo.

La comunità cristiana: dall'esperienza di risurrezione alla «conversione»

Come la primitiva comunità cristiana in cerca di senso per la sua vita, così anche per l'uomo d'oggi la risurrezione è il momento più alto della presa di coscienza che Gesù è il Cristo. L'ultima parola per noi (la morte), non è l'ultima parola per lui. Nella vita del mondo che è una sequenza di anelli concatenati, predeterminati, fissi, c'è un anello che salta, c'è un dono inaspettato, c'è un salto di qualità, c'è una vita irriducibile, un senso definitivo: Gesù che nel momento di abbandono più buio, vive e si fa contemporaneo di ogni uomo ieri, oggi, sempre.

Questa esperienza allora si traduce in storia di «conversione» nella fede, si formula come chiamata a partecipare a una comunità di salvezza guidata dallo Spirito, prende senso una impostazione nuova di

vita e un impegno storico nella realtà. Diventa comprensibile come anche per l'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, il senso ultimo dell'esistenza va ricercato nel dono di sé, nella perdita della propria vita, nel vivere fino in fondo l'amore: «Chi perde la propria vita, la troverà; chi invece cerca la propria vita, la perderà».

È questo l'orientamento fondamentale che deve assumere la prassi quotidiana dell'uomo credente.

Seguire Cristo significa approfondire il nostro essere uomini, operare un cammino di maturazione, crescere, entrare nel cuore della vita.

Infatti Gesù, venendo a rivelare il volto di Dio, si è chinato sulle sofferenze umane, le ha prese a cuore ed ha indicato la venuta del regno di Dio nel fatto che gli uomini venivano liberati da ogni potere che impediva loro una realizzazione umana soddisfacente. A lui interessava l'uomo nella sua totalità!

La chiesa «sacramento» della presenza di Cristo tra gli uomini

Il suo compito è stato assunto dalla chiesa che si riconosce come sacramento della presenza di Cristo tra gli uomini. «Perciò la Chiesa, in forza del vangelo affidatole proclama i diritti umani... respinge ogni schiavitù... e al tempo stesso svela all'uomo il senso della propria esistenza, vale a dire la verità profonda sull'uomo... L'uomo, infatti, avrà sempre desiderio di sapere, almeno confusamente, quale sia il significato della sua vita, del suo lavoro e della sua morte... Ma soltanto Dio, che ha creato l'uomo a sua immagine e lo ha redento dal peccato, può offrire a tali problemi una risposta pienamente adeguata...».

La promozione umana è parte integrante della salvezza cristiana

«Appare oggi chiaro che la finalità della Chiesa non è di salvare nel senso evasivo di "assicurare il cielo ". L'opera della salvezza è una realtà già operante nella storia che dà al divenire storico dell'umanità la sua profonda unità e il suo più vero significato...

Non esiste opposizione, né separazione, ma complementarietà tra evangelizzazione e progresso umano, i quali pur distinti e subordinati tra loro, si richiamano vicendevolmente per la convergenza verso lo stesso scopo: la salvezza dell'uomo». (Paolo VI nella allocuzione di apertura della terza assemblea sinodale del 1974). La promozione umana è vista perciò come parte integrante e necessaria della salvezza che la Chiesa deve annunciare e portare agli uomini, anche se si precisa chiaramente, contro ogni tentazione riduttivistica, che la Chiesa «collega ma non identifica giammai liberazione umana e salvezza in Gesù Cristo» (Ibid.).

Se evangelizzazione è l'annuncio dell'amore del Padre, che si è manifestato in Gesù di Nazareth, promozione dell'uomo è la risposta che ne consegue nella sua verificazione storica.

Se è vero che la salvezza è dono, non è meno vero che essa deve trovare nell'uomo una capacità di assenso, che si traduce nel portare frutto per la vita del mondo.

«La salvezza cristiana deriva dall'unità di questo duplice movimento, in cui sono inscindibilmente uniti l'amore di Dio e il sì concreto dell'uomo. Allora si capisce come la promozione umana è il luogo stesso della fede e dell'esperienza di Dio, l'attualizzazione della parola di Dio nella storia come parola di verità e di vita» (G. Piana).

Come e dove educare alla fede?

Dovunque si parla di educazione, si taglia netto un posto per l'animatore: e perché l'educazione è attività complessa e perché l'educazione alla fede è molto esigente.

L'educazione della fede non si colloca sul piano immediato e misterioso del dialogo Dio-uomo, ma su quello delle mediazioni storiche in cui concretamente si realizza questo dialogo di salvezza. Le mediazioni hanno una funzione molto importante; senza di esse non si attivizza il processo di salvezza: questo è il progetto di Dio, espresso in Gesù Cristo. L'educazione è quindi una dimensione irrinunciabile della pastorale giovanile.

Dove e come si può educare alla fede?

Tre «approcci» alla fede

^ L'approccio culturale. La fede possiede contenuti oggettivi, espressi in precisi codici linguistici. Essi vanno comunicati e appresi, con pazienza e fermezza. Solo così il giovane può ritrovarsi all'interno di una storia che lo supera, in cui ha un posto e una responsabilità in termini relazionali.

Questo momento, che possiamo chiamare dell'o istruzione» della fede, non coincide certamente con la vita di fede. Ma ha un grosso peso nella sua possibilità concreta. Educare ad accogliere e a comprendere il linguaggio oggettivo della fede, aiuta e sostiene la vita di fede, sotto il profilo della consapevolezza riflessa e del confronto con le diverse istanze del sapere umano.

^ L'approccio esperienziale. Quando è in causa il contenuto della fede, non si tratta di una istruzione fredda, meccanica, libresca. Se la fede è «esperienza» di novità di vita, trasmessa da persona a persona, il primo livello va vissuto in un modo esperienziale: per connaturalità.

Si apprende esperimentando l'importanza e il fascino dei contenuti stessi. Si apprende a contatto vitale con persone che vivono i contenuti proposti.

A questo secondo livello, il compito educativo consiste nel creare un clima in cui respirare questa connaturalità e nell'aiutare i giovani a fare esperienza di qualcosa che è loro donato.

^ L'approccio della «abilitazione a vivere da credenti». La fede è la risposta all'appello di Dio. Si tratta, però, come dicevamo, di una risposta umana, segnata dalle dimensioni costitutive dell'esperienza quotidiana, anche se sostenuta ed espressa nello Spirito. Esiste quindi un ambito di educabilità alla fede che coincide con il modo di progettarsi e di esistere.

In questo terzo livello, lo spazio di intervento educativo a sostegno della fede è vastissimo: coincide con la vita.

Si può educare alla fede?

Oggi, i pedagogisti sono sufficientemente concordi nel concepire l'educazione come promozione di un processo critico di liberazione e di umanizzazione, che ha lo scopo di maturare le persone e le comunità umane.

Questo processo avviene necessariamente al di dentro di un processo di socializzazione, gestito fondamentalmente dalle forze egemoni del sistema sociale, economico, politico, culturale, attraverso l'utilizzazione delle differenti agenzie educative. Il processo educativo, per la sua funzione critica nei confronti del semplice processo di socializzazione, si qualifica sempre come «processo di liberazione», mentre la socializzazione ha una funzione prevalentemente integratrice. Questo impegno di liberazione avviene soprattutto attraverso una crescente umanizzazione delle singole persone e delle comunità. Sia le une che le altre sono stimolate a scoprire le loro aspirazioni autenticamente umane e a realizzarle liberamente in contrasto con il quadro di valori privilegiato dal sistema dominante.

Dire educazione perciò significa dire promozione della capacità critica, per una espressione autentica di creatività, personale e sociale. E quindi significa dire «liberazione umanizzante», in funzione della maturazione di ogni persona nella società concreta di cui è parte e in cui opera.

Educazione umana ed opzione di fede

Certamente è dono di Dio quell'opzione globale di fede, che l'evangelizzazione ha lo scopo di suscitare e su cui interviene l'azione pastorale, per esplicitare, consolidare, sostenere, fino a dare ad essa significato di un'opzione di vita, definitiva e totalizzante. Ma è anche atto umano, soggetto a tutti i condizionamenti umani di ogni scelta libera e responsabile. Perciò, in quanto atto umano, l'opzione di fede maturerà man mano che il giovane attiverà quel processo di educazione umanizzante che lo promuove in quanto persona umana.

E troverà consistenza e autenticità esistenziale, in rapporto alla stabilizzazione nella sua struttura di personalità di uno stile di vita e di progettazione di sé, corrispondente alle dimensioni fondamentali del progetto di umanizzazione offerto dal Padre, in Cristo, l'uomo nuovo.

Non si può parlare di educazione alla fede nel senso di una educazione diretta della fede, perché si rischia di misconoscere la dimensione di dono che caratterizza la fede. Si può invece parlare di educazione alla fede, nel senso di una educazione indiretta: l'opzione di fede diventa tanto più libera, responsabile, matura e autentica, quanto più la persona attua in sé un processo di educazione liberatrice e umanizzante.

Un modello di educazione alla fede

Educare alla fede non è un atto casuale, automatico, generico. Ci sono tanti modi per educare alla fede, ma non tutti sono adatti ai giovani, non tutti vanno bene per ogni ambiente educativo. Formuliamo un modello che ci aiuta a realizzare una animazione fedele a Dio e all'uomo.

1. Che significa modello?

Non c'è educazione alla fede senza un progetto di educazione anche per situarci nella prospettiva non della propria vita spirituale personale, ma di uno che ha responsabilità nei confronti degli altri.

Pensare a un modello significa dire una serie di no

- a un intervento frammentario episodico e causale

- a occupare solo gli spazi che ci vengono consentiti dalla cultura di massa (solo il «privato» perché non c'è spazio per una speranza collettiva, solo il «pubblico» perché non c'è spazio per il «personale» e il «religioso»)

- al qualunquismo

- alla sfiducia in ogni nostro sforzo perché è solo Dio che salva

- al contrabbandare per Parola di Dio e esperienza religiosa ciò che è metodo, tecnica, forma culturale.

È anche una serie di sì

- al saper dare ragione delle nostre scelte educative

- al vedere i nostri interventi all'interno di una prospettiva globale, a una concezione di uomo, di Chiesa, di vita, di storia.

2. Presupposti del nostro modello

- L'idea che l'incontro di Dio con l'uomo è «comunicazione», «dono» che va oltre ogni fatica dell'uomo.

- Nello stesso tempo la fiducia che ha senso la fatica dell'uomo per aiutare i giovani e i ragazzi a comunicare e accogliere questo dono e porsi delle domande vere sulla vita. -

- Certezza che la proposta cristiana è per tutti e non solo per chi sta nei nostri recinti. Un conto è essere in pochi ed accogliere una «proposta per tutti», un altro è fare una proposta che è utile e vale solo per qualcuno, quelli che ci sono già.

3. Che domande si pone un educatore?

- Che cosa sto a fare con questi adolescenti? che cosa mi propongo? dove vorrei arrivare? quali sono le mete che questi ragazzi devono raggiungere? (obiettivo).

- Chi sono le persone che ho davanti a me? perché sono qui? quali sono i loro bisogni? che cosa domandano? come pensano? che cosa si aspettano? che rapporti hanno con l'ambiente? (situazione).

- Come posso fare perché i giovani scoprano il messaggio? come si può collegare questa serie di domande alle mete? (strumenti).

- Come posso verificare se le finalità sono state raggiunte? hanno raggiunto qualche risultato? gli atteggiamenti dei giovani sono cambiati? (valutazione).

A seconda di come «moduliamo», colleghiamo, diamo importanza, giochiamo su queste domande, costruiamo un modello. Allora le dimensioni di un intervento educativo sono:

- l'obiettivo: l'orizzonte globale in cui si colloca ogni realtà e intervento educativo. Non è una qualsiasi meta strumentale, ma il punto di arrivo di un cammino di fede: l'integrazione tra la fede e la vita.

- la situazione di partenza: sono le domande implicite o esplicite, i «bisogni», quel che i giovani «hanno», desideri presenti al fondo della persona, l'anticipazione di necessità future, la mentalità e i problemi dell'età...

Non sono sempre autentiche domande della persona, spesso sono manipolazioni dovute a fattori sociali, culturali e ambientali.

- il metodo: è la selezione e l'organizzazione delle varie operazioni, attività, interventi sia educativi che pastorali, per poter raggiungere l'obiettivo a partire dalla situazione.

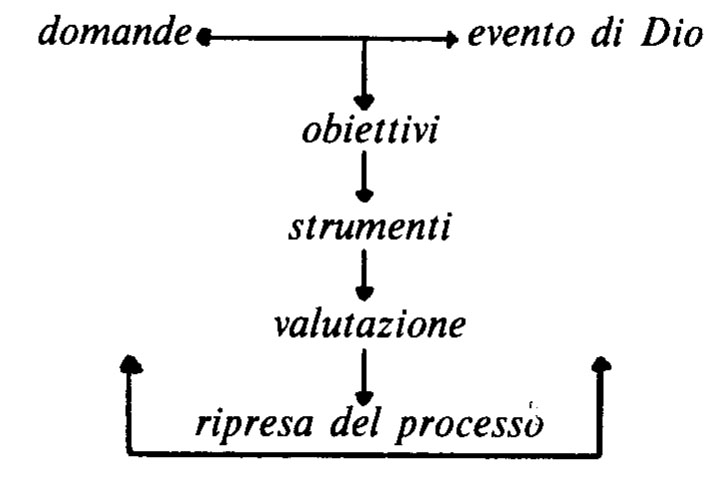

- la valutazione: è la verifica del punto fino a cui i destinatari sono giunti e a quale distanza stanno situazione e obiettivi. E conclusione e riapertura del processo. Definiamo «modello» la strutturazione di questi elementi in una precisa sequenza.

4. Due modelli inadeguati

Il primo modello inadeguato:

Esistono in questo modello già degli obiettivi autonomi, definiti una volta per tutte, al di fuori della mischia della problematica giovanile.

Le persone devono solo piegarsi alla verità degli obiettivi.

Il problema più grosso è come fare.

Si interrogano le scienze umane (i «contenuti» sono già ben definiti) per avere suggerimenti onde rendere accessibile e comunicabile l'obiettivo.

L'uomo, il cristiano è già definito, il fare è una semplice conclusione dei principi. In questo modello l'animatore incarna l'autorità dei principi.

La valutazione è abbastanza facile: si tratta di vedere quanto i giovani si sono piegati ai principi.

Chiamiamo questo modello: deduttivo.

Un'altra sequenza potrebbe essere così formata:

La verità non è mai definita, la formiamo noi, qui è ora. È vero e giusto ciò che sentiamo. Il «tutto» della verità è quello che noi cogliamo di essa.

Prevalgono le esperienze di ciascuno, le domande, i bisogni.

Gli obiettivi si accolgono nella misura in cui sono una risposta ai bisogni. Le parole chiave ora non sono più «come» fare, ma «perché» dire e «che cosa» proporre.

L'animatore è tanto «democratico» che non si vede. Non ha messaggi né proposte, registra la situazione senza spinte profetiche di obiettivi non deducibili dall'esperienza.

La storia, il passato, il mondo, la comunità complessa e organizzata, non esistono. Il gruppo inventa tutto dal nuovo. Non è tanto necessario valutare perché si sono ridotti i fini all'esperienza.

Questo modello lo chiamiamo giovanilistico.

5. Un modello alternativo

Esiste un'alternativa? Il modello di tipo «circolare».

Nel modello circolare la sequenza si imposta così:

Sullo stesso piano di partenza stanno le domande giovanili e la «parola», la «storia» di Dio: si tratta di accogliere quanto di nuovo e autentico la condizione giovanile esprime e quanto di «normativo» si deve accogliere dalla vita cristiana.

Alla base c'è un dare e un ricevere vicendevole tra situazione giovanile e fede. È vero che la fede, Gesù Cristo, ci sollecita ad essere uomini nuovi, ma è altrettanto vero che la fede si umanizza prendendo la carne umana di una cultura concreta, di una situazione che si esperimenta.

Dall'incontro tra «parola di Dio» e situazione giovanile emergono mete nuove, passi da compiere, tensioni da vivere che si incarnano nella situazione del giovane. Segue la riflessione su come percorrere la strada, quindi la valutazione riapre il processo alla ricerca di una maggior fedeltà a Dio e all'uomo.

Domande giovanili, espressione di persone, ma anche di una condizione sociale e evento di Dio, percepito sempre all'interno di una comunità reale, di una cultura, possono incontrarsi se parlano la medesima lingua. Lo sforzo più grosso è proprio quello di realizzare questo incontro attraverso la reinterpretazione del messaggio cristiano dentro la storia giovanile attraverso un processo di promozione umana che ridia al giovane la consapevolezza di sé, della sua responsabilità e conduca le domande giovanili alla soglia religiosa.

Possiamo sintetizzare questo lavoro in alcune fasi.

Per un incontro giovani-proposta cristiana occorre acculturare la fede e umanizzare le domande, unire il «nuovo» della condizione giovanile al «dato» della comunità cristiana.

Se la fede è acculturata, sia essa intesa come batteria di atteggiamenti che descrivono la logica del cristiano, sia come dato dell'evento di Cristo, essa non può venir presa così come è, va decodificata, va separato l'«indisponibile» della fede dalla cultura in cui viene espresso.

La situazione giovanile deve a questo riguardo esercitare una funzione di spinta. I giovani non sono solo dei destinatari dell'evento di salvezza, ma lo fanno esistere, qui-ora.

Quando si chiede ai giovani di ripetere passivamente le espressioni tradizionali della fede, non solo si fa loro un torto, ma si impoverisce la fede. La fede, se la si sotterra, marcisce: non è che si conservi.

Ciò non significa che la situazione giovanile è la misura della fede, che ogni espressione culturale possa dire la fede in maniera adeguata.

Le esperienze giovanili vanno «umanizzate» alla luce della fede.

La fede ci aiuta anche a interpretare la condizione giovanile, senza sostituirsi alle scienze umane, ma giudicando la storia e stimolando i veri bisogni dell'uomo.

Questo modello lo chiamiamo «circolare».

6. Ridefinizione del programma educativo

Alla luce di quanto detto nel modello circolare gli elementi della sequenza possono essere ridefiniti come segue.

Obiettivi: non attività, organizzazione di iniziative anche lodevoli, ma certezza che messaggio cristiano e vita si possono incontrare: l'integrazione della fede con la vita. Non solo formule, non solo modo di vivere, ma «contenuti» acquisiti anche razionalmente, perché l'uomo è anche «ragione». Ma anche «atteggiamenti» perché l'incontro con Cristo parte e consegue anche da un orientamento di vita.

Poi ci saranno mete intermedie, più verificabili, quali la capacità di essere disponibili, di servire, di accettare, di essere responsabili, ecc.

Domande: non solo i bisogni che l'adolescente crede di avere, ma anche i bisogni che l'animatore intravede a partire dal suo modo di guardare all'uomo: il bisogno di criticità, di imparare a valutare, di porsi domande profonde, di essere insieme autonomo e capace di comunione, ecc.

Metodo: non solo tecniche, iniziative, ma l'organizzazione di diverse esperienze educative volte a maturare atteggiamenti e formazioni di fondo.

Valutazione: da una verifica delle mete intermedie si ritorna ad un approfondimento del mondo dei giovani, del messaggio cristiano, ad una riformulazione degli obiettivi.

Non prima la vita o il Vangelo, ma il Vangelo riproposto nella «condizione» del giovane nel presente.

L'animatore giovanile testimone qualificato del Cristo

Se è così importante l'educazione alla fede, se è così impegnativa, l'animatore non è solo un tecnico, ma un testimone, un adulto nella fede, un cristiano in seria ricerca.

«Il catechista si caratterizza anzitutto per la sua vocazione ed il suo impegno di testimone qualificato di Cristo e di tutto il mistero di salvezza» (RdC, 186). Deriva la sua qualificazione dal fatto che è traduttore fedele della Parola e del mistero che lo trascende e, prima ancora, che è credente maturo della fede che trasmette.

Adulto nella fede

L'impegno dell'animatore non è primariamente rivolto alla eloquenza persuasiva o all'attivismo febbrile di chi si sente obbligato a far tutto e subito... Egli non si concepisce in primo luogo come incaricato di una istituzione che deve far funzionare, ma come cristiano maturo in una società e in un gruppo di giovani con cui camminare. L'impegno personale dell'animatore in ciò che annuncia presuppone un vero «senso di Dio», e questo presuppone una autentica esperienza del divino. Non si può infatti comunicare ad altri che il frutto della propria «contemplazione».

L'animatore si presenta in modo che «quanti lo ascoltano devono poter avvertire che, in certa maniera, i suoi occhi hanno visto e le sue mani hanno toccato; dalla sua stessa esperienza religiosa devono ricevere luce e certezza» (RdC, 186). Con san Paolo dovrebbe poter dire: «Quello che da me avete imparato, ricevuto, udito ed in me avete veduto, mettetelo in pratica» (Fil 4,9).

Per questo un credente autentico diventa una presenza inquietante a misura che la sua vita diventa significativa d'una trascendenza e mette in crisi i valori della contingenza terrena, senza tuttavia disattendere un reale impegno storico anche sul piano delle realtà contingenti.

In quanto adulto nella fede, l'animatore:

- opera la verità nella sua stessa vita: se Cristo deve essere presentato come evento salvifico presente nelle vicende quotidiane e storiche, l'azione dell'animatore è sempre «atto ecclesiale» poiché è «la testimoninaza della perenne presenza di Cristo nella Chiesa e nella storia» (RdC, 55). Infatti la fede e la speranza di chi si fa ministro della parola devono trasparire anche nel momento dell'annuncio, in modo che chi ascolta:

^ possa cogliere la perenne attualità del mistero di salvezza,

^ voglia assumerlo come norma di vita,

^ perseveri in una convinzione operosa (cf RdC, 29);

- rende evidente in sé la presenza della Chiesa: egli si fa interprete e messaggero fedele di tutta la consapevolezza di fede della Chiesa. Per essere in grado di parlare nella Chiesa e in nome della Chiesa, l'animatore sa approfondire la conoscenza di ciò che la Chiesa comunica della propria consapevolezza circa il mistero di Cristo, attingendo ovviamente alla Scrittura e alla tradizione (RdC, 105-111) e alla testimonianza di vita dei cristiani e anche dei non-credenti nella misura in cui anch'essi realizzano incoativamente o implicitamente le condizioni per l'avvento del regno.

Mediatore della fede

L'animatore è consapevole di essere un mediatore nel processo educativo della fede, non un criterio e tanto meno il criterio esclusivo. t una mediazione che comporta tutto un processo di adattamento della parola alla contingenza delle situazioni attuali senza cadere tuttavia nella tentazione di relativizzare o di «culturalizzare» il dato rivelato. Il vero adattamento, mentre si rivela uno sforzo di fedeltà all'uomo e al suo mondo quotidiano, è sempre anche uno sforzo di fedeltà al messaggio stesso che necessita, per la natura storica della rivelazione, di una costante traduzione umana (ermeneutica).

Tale funzione mediatrice invita appunto l'animatore all'umiltà di «sapersi ritirare, saper attendere», di «essere più abile a tacere che a parlare», di «non essere invadente e presuntuoso» (RdC, 167); comporta infine il doveroso riconoscimento di essere «testimone e partecipe di un mistero che lui stesso vive e che comunica ad altri con amore» (RdC, 185).

Un cristiano in ricerca con chi cerca

Ogni credente è consapevole di essere ancora in cammino verso la salvezza, di non essersi ancora liberato definitivamente dalla contaminazione del peccato. L'infedeltà rimane per tutti una tentazione consueta, che altera e ritarda fatalmente il processo storico della salvezza. Anche per l'animatore la consapevolezza di testimoniare non deve portarlo ad irrigidirsi o formalizzarsi nella pretesa del perfezionismo o dell'esibizionismo narcisistico, che in certa misura può manifestarsi in chi non è allenato ad una limpida e lineare veracità con sé e con gli altri. Sarebbe segno controproducente se la sua testimonianza nascesse da un entusiasmo forzato, da una pietà sofisticata, da una fede d'occasione. È d'obbligo dunque per l'animatore, per lui più che per altri, un continuo confronto col vangelo, che rimane il riferimento normativo non tanto per le singole realizzazioni o per gli atti isolati quanto per lo spirito nuovo che deve investire le une e gli altri. E dunque anche quella dell'animatore-catechista è una fede che cerca, che sta maturando nel confronto incessante con la realtà quotidiana e nel dialogo con le espressioni magari incerte, inedite o addirittura polemiche della fede dei suoi giovani.

L'animatore, consapevole di dover servire la verità e non di servirsene, si sente sempre discepolo della parola. Discepolo come i suoi giovani e con i suoi giovani. Accetta i suoi limiti personali, le sue infedeltà, certo che questo riconoscimento non compromette, ma semmai avvalora il suo servizio alla crescita della fede comunitaria.

Ciò che in definitiva viene chiesto all'animatore, prima ancora della sua competenza professionale e dell'abilità didattica, è un volto, una identità, una prova di garanzia: cose tutte che alla Chiesa sono state promesse e date da Cristo e che le sono garantite dalla presenza permanente dello Spirito, pur dentro tutti i limiti inevitabili propri di ogni mediazione umana e storica.

Verità oggettiva e veracità soggettiva

A questo punto può sorgere un problema: bisogna annunciare ai giovani solo quello che si riesce a vivere? Se uno non riesce a testimoniare la totalità della fede, è tenuto ugualmente a predicarla e in nome di che cosa? Il problema è di natura teologica e da un teologo prendiamo lo spunto per una risposta chiarificatrice:

«Affinché la verità oggettiva divenga efficace, ci vuole la verità soggettiva. Io non sono certo dell'idea di coloro che sostengono che soltanto colui che è pervaso da personale santità può efficacemente predicare, quasi che uno potesse annunciare solo ciò che egli stesso vive. Sicuramente, la santità personale resta la meta obbligatoria di ogni predicatore, come di ogni cristiano; certamente, ci si accorgerà se la parola è piena di vita o se è solo parola. Ciononostante, come avviene nel sacramento, così anche nel caso della parola, Dio può agire anche per opera di uno strumento indegno e lo ha fatto frequentemente: in fin dei conti, è sempre Dio che agisce e non la santità soggettiva del predicatore, per grande che essa sia. Che uno possa dire ciò che egli personalmente ha vissuto, è una chiara eresia; egli deve predicare la totalità del cristianesimo, anche quello che egli non ha ancora realizzato. E la sua stessa parola, che lo giudica e lo condanna, deve bruciargli come fuoco nell'anima, dev'essere per lui - come dice la Scrittura (Eb 4,12) - spada a doppio taglio, che non ferisce soltanto gli altri, ma anche lui stesso. Dove sarebbe andato a finire il cristianesimo, se qualche

papa, qualche vescovo o qualche sacerdote avessero predicato della realtà cristiana solo quella parte che loro stessi erano riusciti a vivere? Non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù (2 Cor 4,5), anche quando il farlo è contemporaneamente un giudizio spietato su noi stessi. La santità soggettiva del predicatore rimarrà sempre dietro la santità oggettiva del messaggio, che egli deve portare.

Dal soggetto che pretende di annunciare una verità oggettiva, si deve tuttavia rigorosamente esigere la veracità. Chi è pronto a parlare contro la propria convinzione, non può evidentemente convincere gli altri. Si può, anzi, si deve predicare anche ciò che non si vive, ma non si può asserire di viverlo. Si deve far operare la potenza giudicatrice della parola, e ciò vale anche quando i ministri della parola sono più deboli dei loro ascoltatori. Dico di più: se non si è convinti di una cosa, non la si può dire...

Nulla forse ha danneggiato maggiormente negli ultimi secoli la predicazione come l'inattendibilità di una vuota trasmissione di formule, che non erano più possesso vivo ed interiore di coloro che le predicavano».

Ricompare anche qui un'esigenza: il gruppo come indispensabile mediazione ecclesiale.

L'educazione alla fede è una realtà ecclesiale, esige un esercizio comunitario, un ampio e motivato senso di appartenenza alla comunità ecclesiale.

In questa prospettiva è indispensabile il gruppo e, nel gruppo, l'animatore.

Indicazioni per l'uso del capitolo

Obiettivo di questa seconda parte è soprattutto di aiutare l'animatore a riproporsi come significativa per sé la persona di Cristo, quindi cogliere l'importanza di un modello di animazione per la fede e stimolarlo a un identikit di animatore credente.

1. Per verificare e approfondire la propria fede

Organizzare una giornata di «spiritualità» che tiene conto della ricerca fatta sul capitolo precedente e approda a domande di senso personali.

- Comunicazione in gruppo della propria esperienza di fede

- narra la storia della tua esperienza cristiana con i suoi alti e bassi, momenti di grandi decisioni e di fallimenti

- metti in comune:

le domande che ti rimangono

le difficoltà che incontri

gli strumenti che usi per approfondire il tuo cammino di fede.

- Ascolto di una proposta precisa della persona di Cristo (vedi pag. 26 ss.).

- Individuazione di un brano di vangelo (es.: Mt 1,1-11) sul quale poi dopo aver riflettuto da soli ci si può confrontare e pregare.

- Scrivere una preghiera articolata nella quale ci si rivolge a Cristo come senso della vita.

2. Per accostare il discorso sul modello di animazione

- Lavoro di gruppo con associazioni libere (vedi pag. 80) sulla parola «catechesi». Riordinare le cose emerse e portarle in assemblea al relatore per collegarle alla proposta del modello circolare.

- Esposizione con cartelloni delle pagg. 30 ss. su «un modello di educazione alla fede».

Alla fine una discussione in assemblea divisi per gruppetti (vedi pag. 84).

- Mostrare esempi concreti di interazione tra situazione e evento di Dio.

3. Per non scoraggiarsi di fronte agli impegni intuiti

- Narrare esperienze di animazione svolte facendo attenzione a cogliere il cammino di maturazione che ciascuno ha fatto da quando è partito, analizzando stimoli e passi operati dietro la spinta dei giovani stessi, della comunità, ecc.

4. Per una revisione di gruppo

Si possono utilizzare le ultime pagine del capitolo e così fissare alcune mete di una esperienza forte del gruppo animatori.