(NPG 1980-08-20)

L'ORIENTAMENTO

Nella raccomandazione conclusiva del convegno dell'UNESCO, tenuto a Bratislava nel 1970, è stato affermato che «orientare significa porre l'individuo in grado di prendere coscienza di sé e di progredire con i suoi studi e la professione relativamente alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice scopo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana». L'orientamento è, quindi, visto come un'azione continuativa, integrata - in particolare nel ciclo della Scuola media inferiore - con l'insegnamento.

Questi concetti si ritrovano nella convenzione dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) del 1975, nella quale si afferma che l'Orientamento deve «concernere la scelta di una attività di lavoro, la formazione professionale e le possibilità educative connesse, la situazione dell'impiego e le relative prospettive, le possibilità di promozione, le condizioni di lavoro, la sicurezza e l'igiene di lavoro ed altri aspetti della vita attiva nei diversi settori dell'attività economica, sociale e culturale a tutti i livelli di responsabilità».

I principi della convenzione sono stati ribaditi in un documento che raccomanda ai membri dell'OIL di preoccuparsi, nell'estendere i sistemi di Orientamento professionale, di «far comprendere ai ragazzi ed agli adolescenti frequentanti la scuola quali sono il valore e l'importanza del lavoro» e di «familiarizzarli con le condizioni del lavoro in una gamma di attività la più larga possibile - tenendo conto delle possibilità di impiego e di carriera che potranno offrire loro - e con le condizioni necessarie per beneficiare di tali possibilità».

Il soggetto principale dell'Orientamento è quindi il singolo che, allo scopo di inserirsi armonicamente nella società e nel mondo del lavoro, non solo deve fare i conti con la realtà in cui si trova, ma servirsi anche della guida offertagli da chi può integrare le sue capacità.

Come deve essere concepito

Perciò l'Orientamento è concepito come collaborazione e integrazione nelle scelte dei giovani in procinto di lasciare la Scuola dell'obbligo da parte della Famiglia, della Scuola e degli Organismi che a proposito possono dare un utile contributo. Integrazione e collaborazione, non certo sostituzione: la determinazione conclusiva nelle scelte riguardanti l'Orientamento scolastico e professionale, pur non trascurando il consiglio altrui, appartiene al giovane come prima decisione importante della propria vita in vista anche delle responsabilità che gli deriveranno dal raggiungimento - in breve arco di tempo - della maggiore età.

Mentre il ruolo della famiglia è intuitivo, quello della Scuola è previsto nella Legge istitutiva della Scuola media unica, la quale stabilisce che essa «favorisce l'Orientamento dei giovani ai fini dell'attività successiva», e nel D.M. del 24 aprile 1963 in cui si conferma che «senza perdere il proprio carattere essenzialmente formativo, la Scuola media assolve in pari tempo ad una funzione orientativa».

Questa funzione, peraltro, viene normalmente svolta privilegiando l'aspetto pedagogico: consiste cioè nella identificazione e misurazione di doti, attitudini e capacità e trascura quasi completamente la conoscenza del mondo nel quale, assolto l'obbligo scolastico, tutti gli allievi devono entrare.

Come non può essere concepito

Eppure l'Orientamento non può essere concepito semplicemente come presa di coscienza di se stessi, delle proprie attitudini e inclinazioni e come ricerca di mezzi per assecondarle; esso deve essere inteso anche come raccolta e come somministrazione di informazioni sulla Società e sul Mondo del lavoro, sulle possibilità da esso offerte, sulle capacità necessarie per inserirvisi, sulle condizioni alle quali vi si opera, tanto più che la Scuola costituisce, secondo la definizione dei Decreti delegati, «una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica».

Quanto detto acquista maggior rilievo se si considera il grosso problema della disoccupazione giovanile. Un'indagine del Consiglio d'Europa del 1972 sui suoi aspetti sociali ha individuato come principali fattori influenti su di essa l'incremento demografico, l'aumento della popolazione scolastica, l'andamento dell'economia e, soprattutto, l'atteggiamento dei giovani conseguente alla loro formazione (intesa come curriculum scolastico) ed alla carenza di un Orientamento inteso nel duplice aspetto richiamato più sopra.

Infatti, è stato riscontrato che spesso lo stato di disoccupazione è conseguenza:

- dell'esistenza di aspirazioni nettamente sproporzionate rispetto alle capacità reali;

- del rifiuto di impieghi non congeniali alle aspirazioni;

- del rifiuto di uno «stato sociale» ritenuto non conforme alle proprie ambizioni e alla propria preparazione;

- della perdita di interesse nei confronti di un lavoro scelto a caso;

- del rifiuto di periodi di formazione durante il lavoro, perché meno pagati;

- del maggior interesse per lo sviluppo della personalità piuttosto che per il lavoro. È chiaro il legame esistente fra questi atteggiamenti e l'errato (o incompleto) Orientamento che ne è all'origine. Basti pensare, a titolo d'esempio, a due slogans accettati spesso acriticamente ed alle conseguenze che tale accettazione ha comportato per la nostra società: «il futuro è dei tecnici» e «futuro = elettronica».

Nel primo caso si è avuta la corsa indiscriminata al diploma di Perito, senza chiarire il significato del termine «tecnico», che vuole dire «possessore di buone capacità professionali specifiche», il che avrebbe dovuto portare a scelte indirizzate non solo verso gli Istituti Tecnici, ma anche e in prevalenza verso gli Istituti ed i Centri di formazione professionale; nel secondo si è avuta la corsa alla conquista del diploma di perito elettronico, senza pensare che l'elettronica si è sviluppata quanto ad applicazioni, ma che il settore necessita di un numero di addetti di gran lunga inferiore rispetto a quanti sono in possesso di quel diploma.

LE SCELTE

In generale, il problema delle scelte per quanti terminano la Scuola media inferiore viene sintetizzato nella alternativa «ricerca immediata di un lavoro-prosecuzione degli studi».

In realtà è un falso problema:

- nella forma, in quanto in effetti si tratta di scegliere fra tempi diversi per l'immissione nel lavoro, poiché tutti quelli che vogliono proseguire negli studi in definitiva scelgono vie diverse per raggiungere lo stesso obiettivo: il lavoro, attraverso l'acquisizione di differenti professionalità, o capacità che dir si voglia;

- nella sostanza, poiché il contenuto professionale del diploma di Scuola media inferiore è assolutamente nullo.

Si è già detto come la Scuola media sia formativa ed orientativa; va ricordato che essa è «unitaria» in conseguenza della soppressione del vecchio «avviamento», e conseguentemente non può e non vuole dare contenuti professionali al diploma che conferisce.

Coloro che, al termine dell'Obbligo scolastico, per propria scelta o perché non hanno possibilità di proseguire gli studi, si propongono la ricerca immediata di un lavoro, ricordino che il «titolo» del quale sono in possesso consente di norma un'occupazione di contenuto semplice e ripetitivo, che non richiede alcuna capacità specifica, di relativo vantaggio economico e con scarse prospettive di miglioramento; ed è bene che ricordino anche che quel miglioramento normalmente si ottiene a tempi piuttosto lunghi, quando l'interessato si sarà creato il necessario bagaglio di professionalità o attraverso l'esperienza nel posto di lavoro o attraverso - ad esempio - la frequenza di Scuole serali.

L'alternativa per chi ha terminato la Scuola dell'Obbligo si dovrebbe correttamente porre in effetti sulle due seguenti possibilità:

- la prosecuzione negli studi nella Scuola media superiore (al termine della quale potrà prospettarsi un'eventuale seconda scelta per la prosecuzione all'Università);

- l'immissione al lavoro a livello esecutivo-operativo, preceduta necessariamente da una formazione professionale scolastica o extrascolastica, a tempi relativamente brevi (due-tre anni).

La vera alternativa per quanti lasciano la Scuola media è così tra «studi a medio-lungo termine» e «preparazione professionale che consenta a breve termine un'occupazione qualificata». Questa seconda ipotesi comprende anche lo «apprendistato» che, come è noto, ha lo scopo di fornire sia capacità professionali sul posto di lavoro, sia conoscenze teoriche legate alla professione attraverso corsi complementari. Però, per manchevolezze legislative e per precise scelte politiche, questa «via formativa» è entrata in una profonda situazione di crisi, conservando una certa validità solo per aziende di piccola dimensione e per l'artigianato in genere.

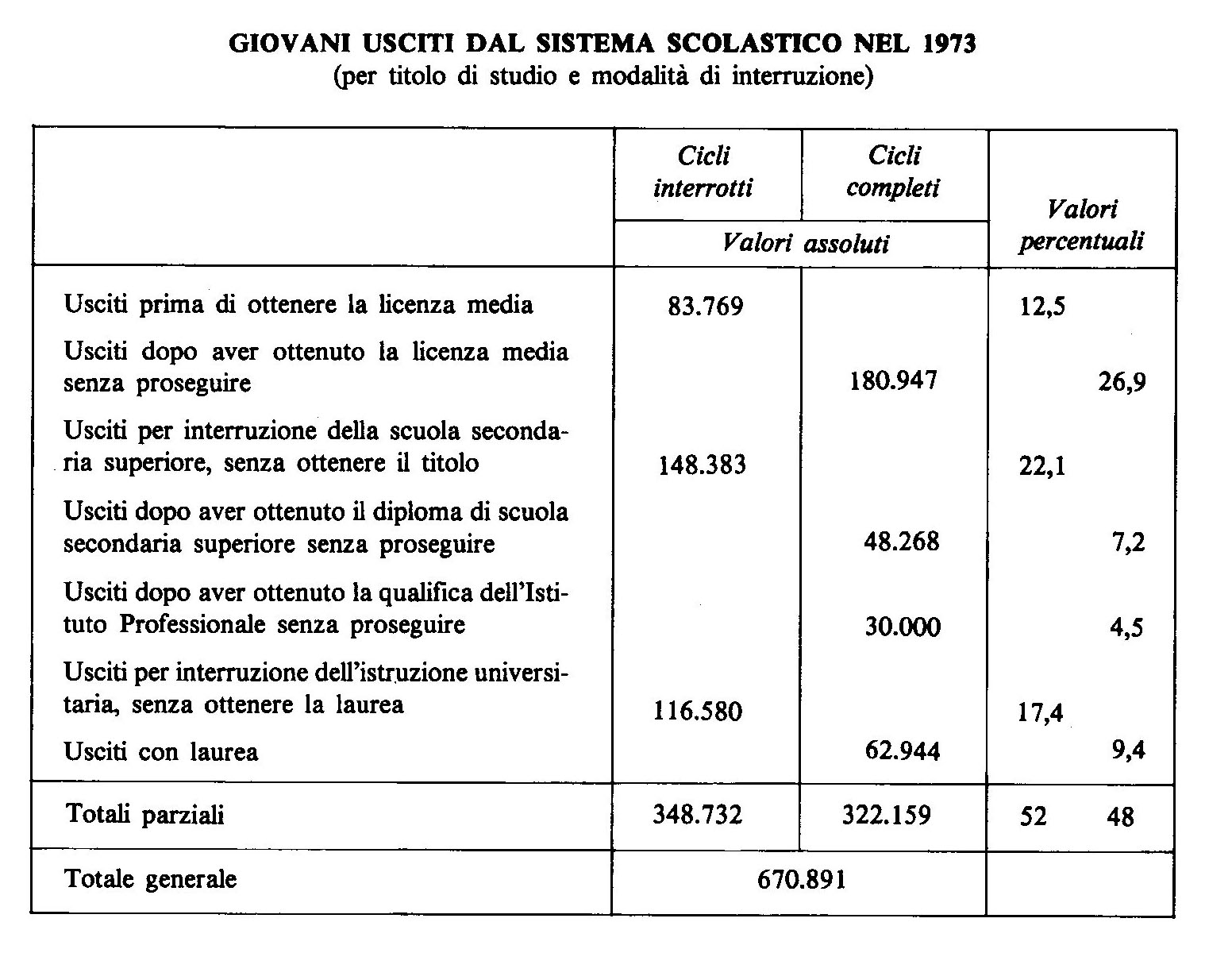

In ogni caso, ma soprattutto quando ci si indirizzi verso gli studi a medio-lungo termine, nel fare la scelta si devono valutare attentamente tutti quei fattori di cui si parla più avanti; ciò, perché eventuali errori comportano, oltre che la pura e semplice perdita di tempo, il pericolo del troncamento degli studi, la cui consistenza è messa in evidenza dalla tabella che segue, predisposta dall'ISFOL:

LA FAMIGLIA

L'intervento della Famiglia accanto al giovane che deve scegliere è fondamentale e preminente perché è ad essa che spetta integrare i giudizi ed i consigli della Scuola e degli Esperti; è chiaro che si tratta di un intervento sommamente delicato, in quanto la decisione fmale ne sarà profondamente influenzata. Da qui l'importnza di uno stretto contatto con la Scuola e gli Esperti.

Il primo rischio che la Famiglia corre è di posporre alle proprie inclinazioni quelle del figlio, oppure di lasciarsi guidare più dal pregiudizio che da motivazioni ragionevoli. Sono da rifuggire, per esempio, le errate valutazioni legate:

- al prestigio, che illusoriamente si fa derivare dal conseguimento di un certo titolo di studio, o dallo svolgimento di particolari attività;

- ai condizionamenti familiari, quando si chiede ai figli di seguire la «carriera» dei genitori - non importa se professionisti o artigiani o commercianti - oppure di raggiungere essi quei «traguardi» che sono sfuggiti ai genitori o di seguire quelle «strade» che per un motivo o per l'altro i genitori stessi hanno interrotto;

- alla resa economica di scelte precipitose di occupazioni immediate qualsiasi, necessariamente prive di qualificazione ed ovviamente prive di «prospettive»;

- al pregiudizio che considera sicuramente più prestigiosa dal punto di vista economico un'attività «pulita» nei confronti di una «sporca»; o che ritiene valida in via assoluta l'eguaglianza «studi più lunghi = guadagni più alti».

Inoltre, la Famiglia non deve mai considerare offensivo, quando non corrisponda ai propri desideri o alle proprie illusioni, quanto oggettivamente la Scuola o gli Esperti le forniscono con la valutazione del profitto, con la stesura del profilo (giudizio finale), con la formulazione del consiglio orientativo (libretto personale); deve piuttosto tenerlo nel dovuto conto, confrontandolo con i desideri e le possibilità del ragazzo, appunto per facilitarne le scelte.

In proposito si può citare un'indagine svolta nel 1974 da un Centro di Orientamento di Torino su 124 iscritti alla I a classe di un Istituto tecnico: un accertamento preliminare aveva indicato che il 70% di essi non era idoneo per un corso di studi quinquennale; dopo che l'indicazione negativa era stata trascurata si è constatato che il 63% è stato bocciato anche ripetutamente!

FATTORI DI SCELTA DA VALUTARE ATTENTAMENTE

Si può ritenere «giusta» la scelta che corrisponde il più possibile alle capacità, alle attitudini, alle aspirazioni e agli interessi della persona, compatibili con le effettive possibilità di occupazione fornite dal Mondo del lavoro; come «razionale» quella che si fonda sulla conoscenza reale della situazione.

Il campo nel quale può manifestarsi appieno la collaborazione tra Famiglia, Scuola ed Esperti è quello delle aspirazioni e degli interessi del giovane, che debbono essere misurati nella loro sostanza: le prime perché non siano «campate in aria», i secondi perché siano «veri».

Coincidenza delle aspirazioni con le capacità e le attitudini

È necessario quindi che le aspirazioni siano proporzionate alle capacità e alle attitudini, non solo intellettuali ma anche fisiche e psichiche. Così la riuscita negli studi precedenti dovrà essere considerata nel suo complesso (dovranno cioè essere considerati il grado di apprendimento, l'interesse dimostrato, l'impegno, i progressi fatti) e usata per confrontarla con la durata, la difficoltà, in una parola con l'impegno richiesto dalle diverse possibilità di formazione tra le quali dovrà essere compiuta la scelta. A dimostrazione di come troppo spesso siano le famiglie e non i giovani a scegliere strade scolastiche in contrasto col dato oggettivo dei risultati precedenti, valgano i dati di un'indagine svolta nel 1973 dalla DOXA sulla prosecuzione degli studi a livello universitario:

- Il 30% di quanti avevano una media del 6,5

- il 49% di quanti avevano una media del 6

- il 62% di quanti avevano una media del 5,5

non avrebbero voluto iscriversi all'Università; ciò sta a dimostrare che i giovani sono in molti casi più obiettivi delle rispettive famiglie nella valutazione delle proprie attitudini ad uno studio prolungato, certificate dalla Scuola.

Del resto, che non tutti siano idonei per una indiscriminata prosecuzione negli studi ai livelli medi ed alti è dimostrato, malgrado le diversità «umane» esistenti fra le popolazioni giovanili italiane e quelle statunitensi, da un'indagine condotta alcuni anni fa dal prof. Conant dell'Università di Harvard, dalla quale risulta che per ogni classe di età si hanno giovani:

- idonei a studi universitari 18-23%

(dei quali soli il 3% costituito da «molto dotati»)

- idonei a studi di tipo «tecnico» 20%

- idonei a Corsi a livello «professionale» 20%

- idonei a Corsi di «addestramento»

per un rapido inserimento nel lavoro 30-35%

- non adatti a qualsiasi tipo di studio 3%

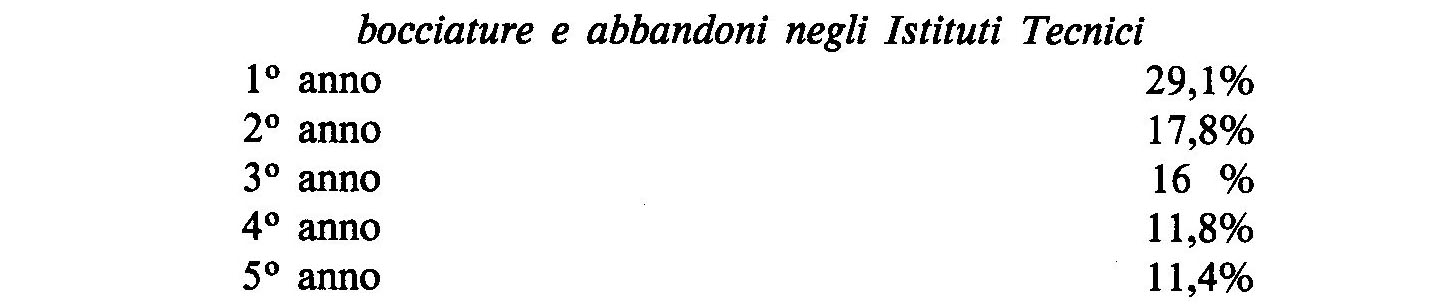

Questi dati sono confortati da una statistica - apparsa recentemente - in relazione a

dalla quale si deduce che terminano gli studi circa il 40% degli iscritti al primo anno, mentre gli altri vanno ad alimentare la massa degli scontenti e dei disadattati, riuscendo a riprendersi solo in bassissimo numero.

In effetti, se si tiene conto della considerazione che si ha della Scuola Italiana come «Scuola facile», c'è da ritenere che i dati sopra riportati indichino come le attitudini dimostrate in precedenza vengano tenute in poco conto; e che le difficoltà oggettive e l'impegno richiesto per seguire con profitto gli studi siano sottovalutati.

Reale preparazione impartita dalla Scuola

Altro elemento che dovrebbe giocare un ruolo importante nella scelta è la conoscenza del reale «contenuto» professionale dei titoli di studio.

In proposito, è opportuno considerare attentamente una notizia sul livello della nostra Scuola: l'International Association for the Evaluation of Educational Achievement (Associazione internazionale per la valutazione della riuscita scolastica) ha effettuato per l'UNESCO, nel 1973, una indagine sul profitto scolastico nel mondo, i cui risultati per l'Italia si possono cosi sintetizzare:

- Scuola elementare - livello formativo discreto;

- Scuola media inferiore - livello formativo mediamente discreto, ma al di sotto di tutti i Paesi sviluppati per quanto riguarda la preparazione scientifica;

- Scuola media superiore - malgrado duri un anno di più che negli altri Paesi, fornisce un prodotto culturale assai scadente sia nelle scienze (fisica, chimica, biologia) sia nella comprensione della lettura e nella letteratura.

Questo significa che l'Italia non solo si colloca all'ultimo posto fra i Paesi industrializzati, ma addirittura è il Paese che in questi insegnamenti realizza il progresso minimo fra la 3a Media e la fine delle Medie superiori. Si aggiunga che, mentre nella pura «informazione» scientifica, gli studenti italiani alla soglia della maturità sono nella media dei Paesi sviluppati, nella «comprensione», nella «applicazione» e nei «progressi intellettuali superiori» relativi alle scienze, si registrano arretramenti gravissimi sulla media: si fa cioè spesso del puro «nozionismo». E purtroppo è da pensare che nel frattempo la situazione non sia migliorata.

L'indagine non ha considerato l'aspetto della preparazione professionale impartita nella Media superiore; in proposito il Mondo del lavoro lamenta, nei confronti della maggioranza nei neo-diplomati di Istituto Tecnico, una scarsa professionalità di base, intesa come acquisizione ragionata (e perciò «fatto culturale») di conoscenze, oltre che di carattere generale, in campo scientifico, tecnologico e pratico-applicativo che consenta:

- all'atto dell'inserimento, l'esplicazione di un minimo di attività concreta;

- successivamente, una maturazione abbastanza rapida di esperienze di lavoro volte al raggiungimento di competenze specifiche.

A questa esigenza, la Scuola - secondo il Mondo del lavoro - non solo non ha ancora dato adeguata risposta, ma in più oscilla continuamente tra quel tipo di polivalenza che mira a privilegiare la formazione teorica e per grandi linee (che rischia di sfumare nella generosità) e quella specializzazione di concezione teorico-scolastica che ben poco ha a che fare con la specializzazione così come viene intesa nei vari settori dell'attività economica.

Questo diverso significato attribuito al vocabolo specializzazione ha dato origine a non pochi malintesi e procurato ai giovani al loro primo contatto con la realtà non poche delusioni: la Scuola ha abituato lo studente a considerare come specializzazioni i vari «indirizzi» largamente generici, in cui si articolano gli Istituti Tecnici Industriali (per meccanici, per metalmeccanici, per elettrotecnici, conciari, tessili, ecc.); il Mondo del lavoro invece considera «specializzato» l'esperto in un certo settore ben delimitato (ad esempio, in tecnologia della saldatura, in trattamenti termici, in tempi e metodi, in marketing, in organizzazione aziendale, in programmazione di macchine a controllo numerico, e coi via).

L'argomento non può essere qui ulteriormente approfondito; merita però di essere tenuto ben presente ai fini dell'Orientamento.

Quanto all'Università, è sintomatica un'indagine - sempre del 1973 - condotta a cura dell'Istituto Universitario Europeo per conto della CEE, sulla efficienza della preparazione impartita nei Politecnici e nelle facoltà di ingegneria: è risultato che le ore di lezione, esercitazione, laboratorio, seminari, ecc., svolte al Politecnico di Torino (considerato uno dei più seri d'Italia) sono state, nel corso di 5 anni, 2849 contro, ad esempio: 3700 a Mons, 3866 a Grand, 4056 a St. Etienne, 5298 a Douai.

In alcune facoltà di Ingegneria triennali (quelle per la formazione dell'Ingegnere diplomato, da noi inesistenti) si fanno addirittura più ore che a Torino, in 5 anni: ad Anversa 2725, ad Anderlecht 2752 + un anno di stage nell'industria. Il significato di questi dati risulta ancor più evidente da questa tabella comparativa, nella quale i dati relativi al Politecnico di Torino sono posti eguali a 100:

Purtroppo il caso non è isolato, visto che ad esempio il Rettore dell'Università di Roma ha dichiarato che il 25% dei laureati in medicina non è in grado di fare il medico, che in certe facoltà di giurisprudenza gli aspiranti avvocati hanno deciso essere inutile lo studio della procedura e che nei temi svolti da laureati in lettere partecipanti a concorsi per cattedre sono sempre più frequenti gli errori di sintassi, di grammatica e di ortografia.

Illusioni e realtà dei titoli di studio

Primo pregiudizio

Così come a volte certi pregiudizi (lo si è visto in precedenza) inducono a scelte sbagliate, allo stesso risultato possono portare talune affermazioni generalmente accettate come vere, ma che si rivelano in buona parte errate ad un più attento esame. Ad esempio è convinzione diffusa ed assai propagandata che:

maggior durata degli studi = maggior cultura = maggiore facilità di impiego

La prima parte dell'uguaglianza (maggiore durata degli studi = maggiore cultura) è abbastanza vera, a condizione però che gli studi stessi siano condotti con la dovuta serietà sia dal punto di vista degli insegnamenti impartiti, sia da quello dell'impegno posto nell'apprendimento.

La seconda parte dell'uguaglianza, quella relativa cioè alla maggior facilità di impiego, ha cessato da tempo di essere vera; che laureati e diplomati alimentino in modo massiccio la disoccupazione giovanile (e non solo in Italia) è una triste realtà. Purtroppo le varie stime fatte portano a risultati estremamente contraddittori tra loro e, quindi, scarsamente attendibili; sotto questo aspetto pare preferibile attenersi ai fatti, quali risultano da un'indagine del CENSIS, secondo la quale i diplomati, tra il

1961 ed il 1974 sono passati:

in agricoltura: da 28.500 a 30.000 (+ 1.500)

nell'industria: da 238.000 a 515.000 (+ 277.000)

nel terziario: da 816.000 a 1.393.000 (+ 574.000)

con un aumento complessivo di 852.500 a fronte di 2.500.000 diplomati nello stesso periodo.

In altri termini le maggiori possibilità di occupazione offerte ai diplomati hanno interessato solo il 34% di quelli usciti dalla Scuola.

La difficoltà a trovare occupazione da parte dei diplomati è sottolineata da un'altra indagine del CENSIS, secondo la quale, su 100 giovani che dopo due anni di attesa, restano ancora disoccupati:

25,6 hanno la sola licenza di 3a media

53,9 hanno il diploma di scuola media superiore 5,1 hanno conseguito una laurea.

Per contro in soli tre mesi hanno trovato occupazione (dati ISFOL per la Lombardia):

79,3% dei qualificati meccanici nei CFP (1) 68,8% dei qualificati meccanici negli IPSIA (2) 65,5% dei qualificati elettricisti nei CFP 63,9% dei qualificati elettricisti negli IPSIA 66,1% delle Segretarie d'Azienda

percentuali che salgono del 5-10% e più nei sei mesi successivi.

Se dal passato si passa al futuro, la situazione non appare certo migliore; il CRS (Centro Ricerche Sociali di Milano) prevede infatti il seguente andamento del

tasso di utilizzo dei lavoratori secondo il titolo di studio

1976

Laureati 72-73%

Diplomati 60-65%

Lav. Manuali 73%

1990

Laureati 54-55%

Diplomati 46-47%

Lav. Manuali 85%

e uno studio dell'ISPE del 1978 prevede che, nei prossimi otto anni, a fronte di 280.000 diplomati che usciranno dal mercato del lavoro si avrà un gettito scolastico di quasi 2.500.000 nuovi diplomati ed a fronte di 170.000 laureati «uscenti» un gettito di circa 800.000 nuovi laureati, con ovvie conseguenze negative sulla disoccupazione intellettuale giovanile.

Secondo pregiudizio

Una seconda radicata convinzione vuole che:

maggior durata degli studi = maggior capacità professionale = maggiori guadagni = maggiore soddisfazione

Anche a questo proposito le riserve non sono poche.

Anzitutto non risponde al vero che a maggiore durata degli studi corrisponda maggiore capacità professionale reale (tale cioè da portare a maggiori guadagni): tutti sanno che il licenziato dai licei classico e scientifico malgrado la durata degli studi non ha alcuna professionalità, e che quindi sono scarse le sue possibilità di guadagno; in particolare sugli Istituti Tecnici si rinvia a quanto detto sulla reale preparazione impartita dalla scuola.

Situazione attuale

Allo stato attuale, a giudizio del mondo del lavoro, i curricoli che danno la maggiore professionalità immediata sono quelli degli Istituti Professionali e dei Centri di Formazione Professionale regionali (quelli che funzionano, naturalmente) specie quelli del settore industriale, che offrono, contemporaneamente alla possibilità di rapido impiego, una buona base per progredire nella carriera.

Ciò è confermato dall'indagine svolta dalla Doxa, per conto della Federazione Associazioni industriali del Piemonte, sulla situazione giovanile nella regione pubblicata nel 1978, secondo la quale sono quasi del tutto assenti fra i disoccupati i giovani che hanno seguito corsi di formazione professionale in particolare per l'industria.

Per quanto concerne i maggiori guadagni, le differenze una volta esistenti si sono molto attenuate; infatti gli studiosi di Sociologia ed Economia rilevano la progressiva dissociazione fra grado di istruzione e reddito derivante per lo più dalla sempre maggior diffusione dei titoli di studio (e quindi dalla loro svalutazione).

C'è forse da aggiungere che questo erroneo convincimento si è probabilmente formato sulla base dei casi, relativamente pochi, dei «grossi» professionisti e dei massimi dirigenti laureati, ai quali peraltro si contrappongono gli altrettanti pochi dirigenti «venuti dalla gavetta» e quindi in possesso di un diploma di livello meno alto.

Quanto alla maggiore soddisfazione nel lavoro, legata al possesso di un certo titolo di studio, può essere citata un'indagine del CNEL sul rapporto «studi fatti - lavoro svolto» dalla quale risulta che su 100 laureati nelle singole discipline, si sono dichiarati soddisfatti:

40 % - Legge

42 % - Facoltà scientifiche

42,2% - Farmacia 45,2% - Scienze politiche

47,3% - Agricoltura - Veterinaria

51,2% - Lettere

51,4% - Economia e Commercio

64,4% - Ingegneria - Architettura

70,0% - Medicina.

Un maggior grado di soddisfazione dell'attività è riscontrabile tra i qualificati degli Istituti Professionali e dei Centri di Formazione Professionale che, secondo un'indagine svolta dallo ISFOL in.Lombardia, hanno realizzato il migliore equilibrio fra professionalità, aspettative ed inserimento al lavoro. Infatti, dichiarano di essere «soddisfatti nel lavoro» il 59,6% dei diplomati di Istituto Professionale e il 58,9% dei qualificati dei Centri di Formazione Professionale.

Un nuovo modo di «vedere» il titolo di studio

Da quanto detto emerge chiaramente che il modo tradizionale «di vedere» il titolo di studio come meta, raggiunta la quale il più è fatto, è largamente superato. Ai fmi di un reale orientamento scolastico e professionale il titolo di studio va sempre più considerato da un lato come prova del raggiungimento di un certo grado di cultura e dall'altro come punto di partenza - e non più di arrivo - per la futura preparazione professionale e, quindi, per l'attività di lavoro. In altri termini occorre abituarsi a valutare l'individuo non per il «pezzo di carta» che ha strappato alla scuola, ma per quello che realmente sa e saprà fare.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE E INQUADRAMENTO

Per quanto concerne le modalità di assunzione, basti, per ora, accennare a due metodi fondamentali in uso:

1. Il concorso. È universalmente adottato:

- dalla Pubblica Amministrazione in genere (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.);

- dagli Enti soggetti a controllo pubblico e da alcune aziende di grandi dimensioni, anche private, operanti nel campo dei servizi (Ferrovie, Aziende di trasporti comunali, Ospedali, Banche, Aziende telefoniche, Società produttrici di energia elettrica, ecc.).

I metodo del concorso è usato per tutte le categorie di persone da assumere (laureati, diplomati, personale esecutivo, operai).

2. L'assunzione a trattativa privata (tramite colloqui, tests, valutazione degli studi e dell'esperienza, ecc.).

È la forma prevalentemente usata dalle attività private e concerne esclusivamente dirigenti ed impiegati: per il personale esecutivo (tecnico ed amministrativo) valgono le norme sul collocamento.

Circa l'inquadramento, le mansioni, le possibilità di carriera, occorrerà, di volta in volta, rifarsi o alle norme di legge (per il pubblico impiego) od ai singoli contratti di lavoro.

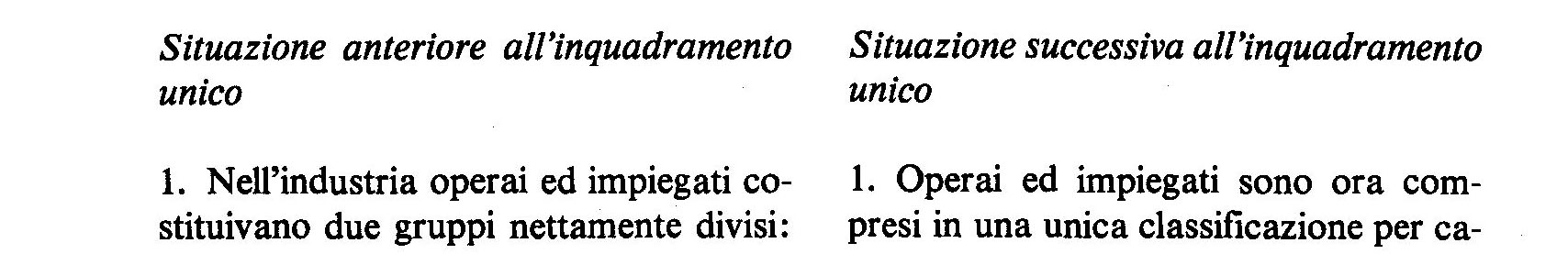

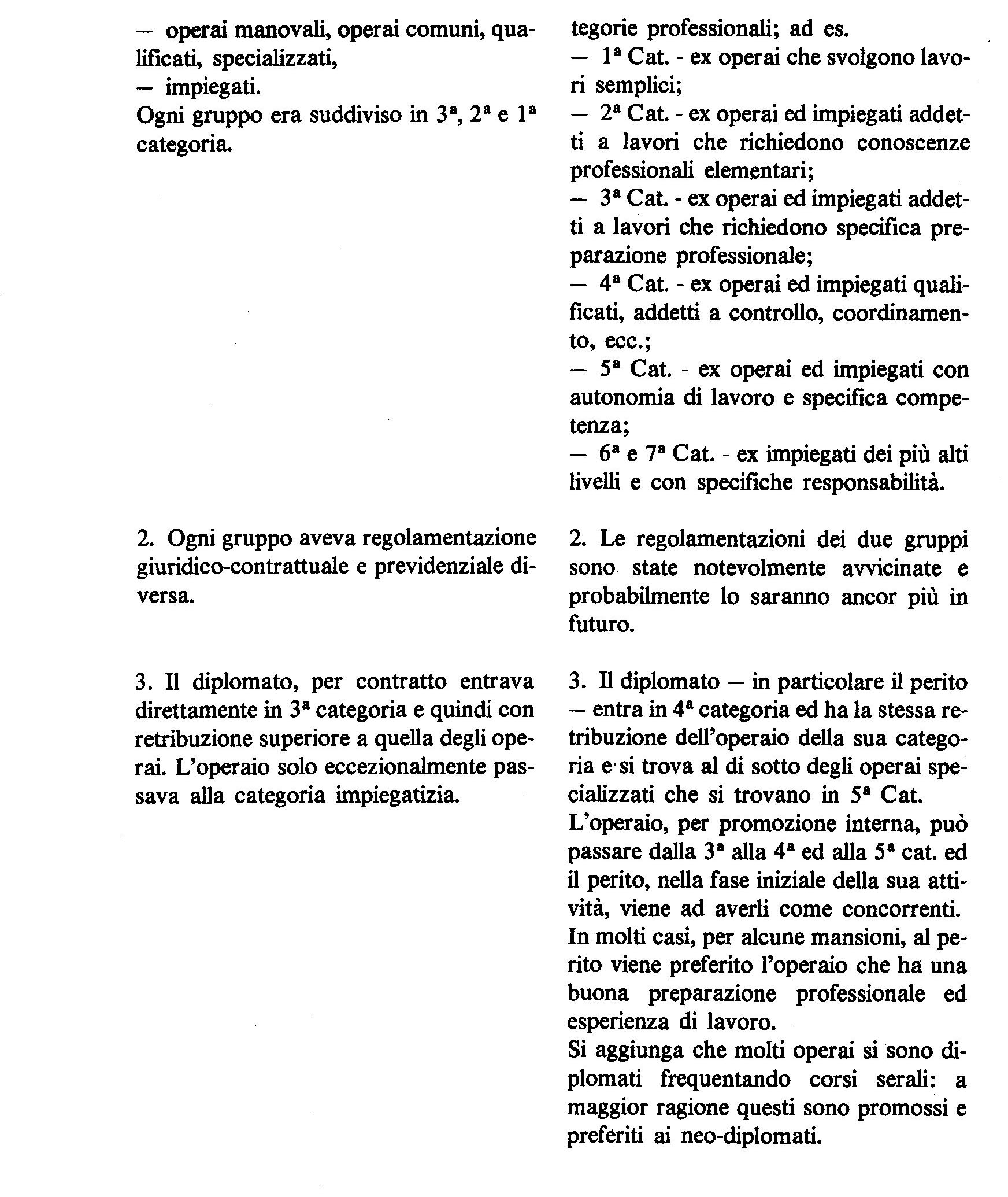

A questo fine, ci limitiamo qui a richiamare l'attenzione su un aspetto contrattuale concernente l'industria privata, probabilmente ancora poco noto nell'ambito della scuola e che, per il suo carattere fortemente innovativo rispetto alla situazione precedente, ha influito e probabilmente influirà in maniera sensibile sulle possibilità di occupazione dei diplomati: si tratta dell'inquadramento unico e della mobilità verticale.

Conseguenze sui giovani dello stato di disoccupazione

È ovvio che le conseguenze della non riuscita scolastica, della non riuscita professionale e della disoccupazione variano da individuo ad individuo, dato il gran numero di fattori che entrano in gioco (personalità, ambiente sociale di provenienza, livello di educazione familiare, grado reale di cultura acquisita, ecc.).

Comunque si può affermare che, in generale, la mancata riuscita scolastica, a meno che non sia dovuta ad un completo disinteresse per gli studi, genera facilmente nei giovani un senso di inferiorità e di frustrazione dell'amor proprio, nonché uno stimolo alla rivincita che può sfociare tanto in una rivolta più o meno aperta verso la società quanto in un atteggiamento aggressivo in genere.

In tal caso, una compensazione può essere trovata nel successo professionale che però, data la mancanza di qualificazione, non è facile; è allora necessario ripartire da zero, qualificarsi seguendo corsi o per pratica di lavoro: in ogni modo si tratta di una esperienza che affrontano con successo solo i più dotati di carattere e volontà, mentre molti accettano un lavoro purchessia e si ripiegano su se stessi.

La disoccupazione prolungata, come quella che si prospetta per molti neo-diplomati e neo-laureati è forse ancora più dannosa.

Il già citato studio del Consiglio d'Europa afferma che la disoccupazione dei giovani, anche se di breve durata, può trasformare il modo di vivere e di pensare di quanti non hanno potuto evolversi grazie alla esperienza di lavoro.

Dopo un certo periodo di ricerca attiva di lavoro lo scoraggiamento può prendere il sopravvento ed i tentativi si fanno meno frequenti e meno convinti; può subentrare l'apatia ed il convincimento di essere esclusi dalla società o non compresi. Presso i diplomati ed i laureati il risentimento verso la scuola e la società è talvolta acuto ed essi si sentono frustrati di fronte alla apparente inutilità degli sforzi fatti e dei sacrifici, anche finanziari, sopportati, per conseguire il titolo di studio. Lo studioso francese M.S. Berthon ha notato una certa tendenza nel giovane disoccupato a ripiegarsi su se stesso e verso uno stato di minore maturità (regressione). A poco a poco rischia di perdere ogni fiducia in se stesso, la capacità a occupare posti di responsabilità ed accetta l'idea di avere una posizione inferiore.

Nel nostro Paese questo stato di «regressione» non è, purtroppo nuovo, come dimostrano alcuni dati dei censimenti del 1951 e del 1971 relativi al fenomeno del «proletariato dotto», secondo i quali (già prima e al di fuori delle vicende della «disoccupazione intellettuale» e dei tentativi legislativi di porvi rimedio) laureati e diplomati occupati in lavori «manuali» sono da anni in costante aumento:

laureati 1951 1971 incremento

diplomati 671 8.524 +1170,3%

26.087 116.737 +347,4%

A conferma, secondo un'indagine condotta recentemente dal CENSIS su di una «leva» di diplomati, risulta che il 7,2% ricopre un ruolo di operaio specializzato e il 3,2% quello di operaio comune; tali percentuali sono notevolmente maggiori per diplomati di indirizzi particolari per i quali, ad esempio, risulta un'occupazione come operaio specializzato per il 15,5% dei diplomati elettronici e il 15,1% di quelli chimici.

NOTE

(1) Centri di formazione professionale (già dipendenti dal Ministero del lavoro ed ora dalle Regioni).

(2) Istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato (facenti capo al Ministero della Pubblica istruzione).