La preghiera e la mistica:

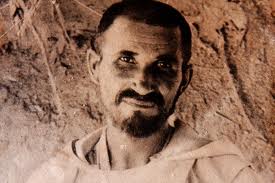

Charles de Foucauld

Annunziata Fineschi

Se penso a un “mistico”, non mi vengono in mente doti o esperienze fuori dell’ordinario, mi viene in mente né più né meno un «giusto che vive di fede» (Ab 2,4; Rom 1,17), di una fede «radicata e fondata nell’amore» (Ef 3,17); penso ad un cuore povero, “assetato” e proteso a placare la sete nelle profondità dell’Amore di Dio, Amore che sorpassa ogni conoscenza (cf. Ef 3,18). Mi viene in mente Giobbe che, dopo essersi difeso dagli amici teologi e dopo aver discusso con Dio, di fronte al suo Mistero porta la mano alla bocca e tace (Gb 40,4). Mistico, come mistero, deriva dal verbo greco myein che vuol dire appunto chiudere, serrare gli occhi o le labbra, e questo davanti a ciò che trascende ogni umana possibilità di vedere e dire.

Se Charles de Foucauld è stato un “mistico”, lo è stato perché ha osato vivere una fede nuda e perché «ha amato molto» (Lc 7,47). Di sé ha detto che intendeva vivere «accanto agli altri perduto in Dio» [1], «nascosto» [2] in Lui, «nel segreto del suo Volto» [3]. E tuttavia ha sperimentato il silenzio – il silenzio suo, di uomo di fede che «non moltiplica le parole come i pagani» (Mt 6,7) e il silenzio di Dio, che non si è fatto né vedere né sentire, rimanendo sempre, per lui, il “Dio nascosto” d’Isaia 45,15 (e di Pascal). La sua fede è stata, dicevo, una fede nuda, buia, senza consolazioni, vissuta in piena gratuità; e il suo deserto, prima che geografico, è stato un deserto spirituale. «Aridità e tenebre – scrive a Nazaret nel 1897 –: tutto mi è difficile, santa comunione, preghiere, orazione, tutto, tutto, anche il dire a Gesù che l’amo… Mi devo aggrappare alla vita di fede. Se almeno sentissi che Gesù mi ama… Ma non me lo dice mai…» [4].

Charles non è un intellettuale e neppure un teologo di professione. Non scrive “trattati” o riflessioni sistematiche, salvo alcuni opuscoli, oltre a regolamenti e consigli spirituali, peraltro mai approvati né stampati in vita. È un uomo concreto e un uomo d’azione, che procede per segni e sperimentazioni. È un esploratore che pensa facendo. Ed è uno che verifica, ossia uno che intende “fare la verità” (Gv 3,21) davanti a Dio e davanti agli uomini. Mentre non gode di privilegi spirituali straordinari, di visioni o estasi, osa dar tutto di sé per amore di Dio e dei fratelli. Se usa il termine “mistico” è per indicare due santi suoi “amici”, Teresa d’Avila e Giovanni della Croce, raccomandandone la lettura ad amici e discepoli. Scrive a de Castries da Beni-Abbès, il 13 luglio 1903: «Uno dei miei libri più cari è San Giovanni della Croce. Penso spesso a lei leggendolo. Lei che conosce così bene gli Scolastici, ha letto i mistici?… Una pagina o due – una goccia – di San Giovanni della Croce, tutti i giorni, la riposerebbe un po’ nei suoi lavori faticosi del Marocco, sarebbe un po’ d’acqua fresca in mezzo a una calda giornata di viaggio. Molte cose le andrebbero, risponderebbero al suo cuore, in queste pagine in cui tutto parla di dimenticare tutto il creato per perdersi nell’immenso, nell’unico eterno bene» [5].

Come cita Teresa d’Avila e Giovanni della Croce, cita spesso il Cantico dei Cantici, che oltre tutto traspare, in filigrana, in moltissime sue pagine. S’immedesima poi in Maria Maddalena, considerata allora un unico personaggio, la peccatrice perdonata perché ha amato molto, colei che ha scelto l’unica cosa necessaria, che ha versato tutto il suo profumo, che è stata davanti al crocifisso, che ha portato i balsami alla tomba vuota e, chiamata per nome, ha risposto: Rabbunì al giardiniere-Risorto. È infine colei che ha terminato la sua vita – secondo la leggenda – nel “deserto” della Sainte Baume, il Santo Balsamo, sulle montagne di Provenza [6]. Sarà uno dei pochi luoghi dove Charles de Foucauld andrà in pellegrinaggio e lascerà un ex-voto.

Se fin dagli anni vissuti alla Trappa (1890-1897), nutrendosi della Parola come pane quotidiano [7], si mette a «fissare i pensieri», è per vincere «l’aridità e l’impossibilità di pregare» [8]. Comincia a scrivere su fogli sparsi che poi brucia. Il primo taccuino che conserva risale agli ultimi mesi vissuti alla Trappa generalizia di Roma, nell’autunno 1896, quando attende gli eventuali voti solenni oppure la dispensa che aveva chiesto perché «attirato con forza invincibile verso un altro ideale» [9]. Avrà appunto la dispensa.

Questa prima raccolta porta in esergo due testi che danno il senso dello stile della sua spiritualità: «Attirami dietro di te, corriamo all’odore dei tuoi profumi» (Cant 1,4, Vulgata) e di seguito: «Se sapienza e verità non sono desiderate con tutte le forze, non possono essere in nessun modo trovate. Ma se le si cerca, non ci si può sottrarre e sfuggire all’attrazione che esse esercitano… Per amore si domanda, per amore si cerca, per amore si bussa, per amore giunge la rivelazione, per amore infine si dimora in ciò che è stato rivelato» (Sant’Agostino). Affronta poi, come primo tema, proprio la preghiera secondo i Vangeli, a partire da Mt 4,10: «Adorerai il Signore Dio tuo» [10]. Inizia con questo chiaro indirizzo la serie di appunti personali che diventeranno circa ventimila pagine di cosiddetti “Scritti spirituali”. Poiché si tratta di note senza pretese di pubblicazione (allo stesso modo delle migliaia di lettere e dei diari dal deserto di Beni-Abbès e da Tamanrasset [11]), vi si offre senza maschere, lascia parlare il cuore, in un dialogo solitario a tu per tu col Signore: incurante di ripetizioni e sviste, come Agostino confessa, ricorda, grida, invoca, discute, oppure sussurra con gli accenti di tenerezza della sposa che cerca lo Sposo,.

Lui che ha avuto esperienza dell’Islam durante l’esplorazione del Marocco del 1883-84, sa di condividere con i musulmani la fede nel Dio “più Grande”, l’Unico degno di obbedienza e adorazione e quindi, insieme ai musulmani, pone l’adorazione, lo stare in silenzio “ai piedi” di Dio, al primo posto di ogni forma di preghiera [12]. Ma anche nel mettere l’accento sulla Trascendenza assoluta di Dio e sul nulla umano, la sua fede parla col “cuore”, con gli affetti che accendono il desiderio d’unione. Adorare, per lui, è dunque restare amorosamente assorto e assorbito in Dio, è ascoltare la sua Parola assaporandola entro il mistero di «quel Gesù di Nazaret» (At 10,38), che segue e ama come Dio e come fratello, che chiama Sposo, Maestro, Modello e Salvatore Unico.

Gesù di Nazaret, per il suo essere singolarmente unito a Dio, perché Dio Lui stesso, è il primo e l’unico, scrive, che ha pregato e prega in modo autentico, adorando ad ogni istante il Padre e facendo dell’adorazione muta «la più eloquente delle lodi: “Tibi silentium laus”» [13]. L’ammirazione muta, sottolinea infatti, è ciò che «racchiude la più appassionata dichiarazione d’amore, poiché l’amore d’ammirazione è il più ardente degli amori…» [14].

Premesso tutto questo e tralasciando altri possibili approfondimenti, vorrei mettere in risalto tre parole chiave caratteristiche della preghiera e della vita di fr. Charles: riconoscenza, amore, abbandono.

Riconoscenza

La prima volta che troviamo questa parola, riconoscenza, è nel titolo del resoconto dell’esplorazione in Marocco, pubblicato nel 1888, Reconnaissance au Maroc. Reconnaissance, in francese, ha il triplice significato di ricognizione, riconoscimento e riconoscenza. È proprio la riconoscenza per il Marocco che resterà indelebile nell’animo di Charles, perché è lì che ha scoperto ospitalità, l’ospitalità sacra dei musulmani, è lì che ha trovato imprevedibilmente lealtà e amicizia, è lì che ha imparato la povertà, l’abbassamento, il nascondimento e soprattutto è lì che la fede vissuta e proclamata ha suscitato in lui la crisi spirituale che lo condurrà ad incontrare Dio.

In seguito, la riconoscenza la rivolgerà proprio a quel Dio che, segretamente e in anticipo, operava da sempre nel suo animo di non credente e di peccatore, anche in quel Marocco musulmano e poi a Parigi, mentre si occupava della pubblicazione del libro.

In quel periodo, a Parigi, col cuore inquieto, oltre al Corano e alla Bibbia, si era trovato spinto a leggere libri cristiani e a passare ore nelle chiese formulando, pur non credente, una “strana preghiera”: «Mio Dio, se esisti, fa’ che Ti conosca!». Così, una mattina della fine d’ottobre 1886, cercando nella chiesa di Sant’Agostino un buon maestro di cristianesimo, non trovò spiegazioni, ma la grazia folgorante di Dio che lo attendeva per convertirlo a Lui [15].

I diversi racconti o accenni alla conversione, in lettere, meditazioni o ricordi personali, di date differenti, pur mettendo in evidenza ogni volta dettagli diversi, hanno tutti in comune il riferimento a quella “strana preghiera” [16]: «Fa’ che Ti conosca!».

Stranamente, come constaterà lui stesso, questo giovane di ventotto anni, influenzato fin da adolescente dall’agnosticismo scientista dell’epoca, ha un primo vero approccio con Dio non con un pensare metafisico, ma con un’invocazione, con un grido del cuore. Non cerca più una prova certa, razionale, ma si sente invincibilmente attratto a «conoscere», ossia ad entrare in relazione, in una relazione personale con un Tu, il Tu per eccellenza, il Tu Vivente, ad incontrarlo in quello che amerà chiamare un «tête-à-tête»… E quella mattina in Sant’Agostino, si lascia finalmente afferrare da quel Dio che lo cercava da sempre… Si arrende. Si fida: «Non appena ho creduto che c’è un Dio, ho compreso che non potevo fare altro che vivere per Lui. La mia vocazione religiosa risale alla stessa ora della mia fede: Dio è così grande! C’è una tale differenza tra Dio e tutto quello che non è Lui!…» [17]. D’ora in poi Dio, il Dio dei suoi padri e soprattutto della sua «santa madre», lo introduce passo passo nella sua “conoscenza” – conoscenza che, in senso biblico e agostiniano, è conoscenza d’amore e amore di conoscenza. La sua vita, da allora, sarà tutta un rendimento di grazie a Dio, diventerà cioè una vera e propria “eucaristia” [18], pur nella consapevolezza di quanto siano inadeguate le nostre risposte rispetto a Dio e ai suoi doni sovrabbondanti.

«Com’è buono il buon Dio per noi! – scrive alla sorella pochi giorni dopo aver lasciato la Trappa, mentre si prepara a partire per Nazaret – Misericordias Domini in aeternum cantabo: non vorremmo dire altro che queste parole per tutta la vita come non le diremo altre, come non vivremo d’altre per l’eternità… Effondiamoci in riconoscenza, in gioia, in benedizioni, guardando le bontà di Dio per tutti gli uomini, il Suo amore inaudito per ognuno di noi; contempliamoLo e diciamoci che siamo uno di quei piccoli esseri che Egli ha tanto amato… (…) Chi siamo noi, per essere trattati così teneramente, e così teneramente da Dio?…» [19].

«Quanto sei buono, mio Dio! – medita altrove – Quanto è stata grande la tua bontà verso i nostri padri! E come la vedo mille volte più grande ancora verso di me!… Hai detto: “Ama di più colui al quale di più si perdona” [20]. Quanto devo dunque amarti, mio Dio!… Oh, come mi accusa quella parola! Non mi hai perdonato tanto e molto di più che a M. Maddalena? Cosa ha fatto lei e cosa ho fatto io? O Dio mio, quale debito, quale abisso! Cosa non devo fare per te! Abyssus abyssum invocat [21] …(…) Quid vis me facere [22]?… Ti devo amare più degli altri perché mi è stato rimesso di più… Mi devo unire a Maria Maddalena per amarti con un amore più grande… Una vita ordinaria non è possibile a me più che a lei… Io devo amare di più… Con quale santa follia mi devo gettare nella tua contemplazione, nella tua obbedienza…» [23].

Sa che Dio l’ha preceduto da sempre, anche nella lontananza. «Dio prepara le cose da lontano e fa servire alla salvezza i buoni, i cattivi e gli atti che si sono fatti pensando il meno possibile a Lui», scriverà più tardi [24]. Più volte si sofferma a far memoria a se stesso della «duplice storia» del suo passato e degli interventi della misericordia del Padre, come nella lunga confessione del Ritiro di Nazaret [25] oppure quando legge il Sl [26]. L’ultimo anno di vita, il 15 luglio 1916, suggerirà di fare lo stesso a Massignon, tentato di ripiegarsi amaramente sul suo passato [27].

Legge la parabola del Padre Misericordioso e, immedesimandosi nel figlio prodigo, dopo aver evocato le grazie precedenti la conversione, compresa la “strana preghiera”, esclama: «O Dio di bontà che non avevi smesso di agire dalla mia nascita in me e attorno a me per far arrivare quel momento, con quale tenerezza “accorrendo subito, mi gettasti le braccia al collo, mi abbracciasti”, con quale premura mi rendesti la tunica dell’innocenza… e a che divino banchetto, ben diverso da quello del padre del figlio prodigo! Ma come sei mille volte più tenero di lui! Come hai fatto mille volte di più per me che lui per suo figlio! Come sei buono, mio Signore e mio Dio! Grazie, grazie, grazie, grazie senza fine!… Quali sono i miei doveri verso questo Padre amatissimo? Anzitutto amarLo, poi amarLo, e infine ancora amarLo, perché amare contiene tutto…» [28].

Amore

Riconoscenza, amore, abbandono s’intrecciano...

In una delle tante meditazioni del periodo di Nazaret, annota: «Essere amato da una madre, da una sorella, da una creatura umana, è così dolce! Lo sentiamo con tanto intenerimento! Cos’è essere amati da Dio?… Essere amato, cosa talmente soave… da Dio, l’amabilità infinita… e con un calore di cui nessun amore creato può dare la minima idea… Ah! Chiediamo a Dio di venir meno al pensiero del suo Amore, chiediamogli di perderci, di annegare con delizie al pensiero che Dio ci ama; chiediamogli soprattutto di amarLo, di renderGli, per quanto possiamo, amore per amore: il nostro amore non si avvicinerà mai a quello che Lui ha per noi: chiediamogli almeno di donargli tutto quello di cui siamo capaci… Diciamogli: “Ti amiamo, aumenta il nostro amore!”» [29].

Chi è posseduto come lui dal fuoco dell’amore assoluto (cf. Ger 20,9), ama e basta. Dunque ama sempre e prega sempre, secondo il comando evangelico di pregare «sempre», «senza interruzione», «senza stancarsi» (Lc 1,18; 21,36; Ef 6,18; 1Tes 5,17; ecc.). Effettivamente, scrive Charles, possiamo pregare «lavorando, camminando, parlando» [30]. Poco importa quel che facciamo: l’amore, se c’è, è incontenibile. Pregare, allora, non è questione di mezzi o di tecniche o di espressioni, è un modo di essere, è essere. «Osiamo essere, come Daniele, – insiste – anime “di desiderio”», desideriamo sempre e pregheremo sempre! [31]

In pagine dove descrive vari generi di preghiera [32], termina con queste parole: «…In tutti questi generi e in tutti gli altri, ciò che deve dominare nella preghiera sempre, sempre, è l’amore: qualunque sia il genere di queste preghiere così diverse, che siano mute o cantate, quasi senza pensiero o molto riflettute, ciò che dà loro il loro pregio è l’amore…: per tutti questi generi di preghiera senza eccezione, per tutti i generi possibili resta eternamente vero che la preghiera migliore è quella in cui v’è più amore e che la preghiera è tanto più buona quanto più è amorosa. Riassumo, figli miei: nella preghiera ciò che voglio da voi è l’amore, l’amore, l’amore» [33].

Quando don Huvelin presenta il giovane convertito all’abate di Solesmes per un ritiro, parla di lui come di «un ex ufficiale, intrepido viaggiatore in Marocco, fervente pellegrino in Terrasanta, perfetto gentiluomo, buonissimo cristiano, che fa della religione un amore» [34]. A sua volta, novizio alla Trappa, all’amico geografo Duveyrier, Charles scrive: «L’amore di Dio, l’amore degli uomini è tutta la mia vita, sarà tutta la mia vita, spero» [35]. Nella lunga lettera del 14 agosto 1901 in cui racconta la sua conversione a de Castries, scrive: «Il Vangelo mi mostrò che “il primo comandamento è d’amare Dio con tutto il cuore” e che bisognava tutto racchiudere nell’amore» [36].

Più tardi, quando don Huvelin raccomanda il figlio spirituale al presunto Prefetto Apostolico del Sahara, lo ritrae così: «Amore del silenzio, dell’azione oscura… Niente di bizzarro né di straordinario, ma strumento duro per un rude lavoro (…). Fermezza, desiderio d’andare fino in fondo nell’amore e nel dono, – di trarne tutte le conseguenze, – mai scoraggiamento, mai, – un po’ d’asprezza a volte, – ma che si è tanto addolcita!” [37].

Fratel Charles, si è detto, usa i termini mistico-mistica solo riferendosi ai suoi grandi “amici” Giovanni della Croce e Teresa d’Avila. Usa però, in infinite variazioni, le parole dell’amore, dell’amore che viene da Dio, amore sponsale, amicale, materno, paterno, fraterno…

Il 3 aprile 1905, mentre è in pieno deserto, in marcia verso l’Hoggar, la terra dei Tuareg, evoca «l’ultima raccomandazione di Gesù», il «comandamento nuovo» di amarsi gli uni gli altri come Lui ha amato noi, e dopo una lunga serie di citazioni evangeliche, annota: «Il riassunto di tutta la religione è il mio Cuore (…) Il mio Cuore vi ricorda che Dio è AMORE, e che come lui dovete ESSERE AMORE… Il mio Cuore vi ricorda che Dio è AMORE e che voi sarete perfetti nella misura in cui gli assomiglierete, sarete uniti a lui, trasformati in lui, sarete uno con lui, essendo come lui TUTTO AMORE» [38].

Nelle pagine seguenti, fa parlare così Gesù: «…qualunque cosa tu faccia, non cessare di contemplarmi, quando mi accompagni, non cessare di guardarmi; in qualsiasi atto tu mi segua, i tuoi occhi non mi lascino: le due cose sono ugualmente necessarie, indispensabili per la mia imitazione e il mio amore: fare in ogni momento ciò che io voglio da te e farlo avendo costantemente gli occhi e il cuore fissi su di me… Ricordati a questo proposito della parola di san Giovanni della Croce: “L’anima che non è disposta a pregare in ogni luogo, mancherà molto spesso della grazia dell’orazione: non sa leggere che nel libro del suo villaggio”…» [39].

Si può, insomma, “pregare sempre” e con i mezzi più semplici e poveri, variabili da persona a persona, da circostanza a circostanza. Più poveri sono, più sono accessibili. Il fine però è grande: l’amore di Dio e la fraternità universale. È ciò che conta. L’essenziale è amare, è vivere – osa dire – «carne a carne e anima ad anima» [40] con l’Amato, amando gli altri, come Lui, fino alla fine. Chiunque può farlo, dice, se segue Gesù e con Lui preferisce la volontà del Padre alla propria, spogliandosi di sé. Non importa se pensa di non saper pregare, o meglio se non sa dire “parole di preghiera”. Basta un grido, un’invocazione, come al pubblicano, come al lebbroso samaritano del Vangelo: «Abbi pietà di me!», «Pietà!»… Sono insomma le preghiere povere e di poveri che Charles incoraggia [41]…

L’amore, poi, quello per Dio e quello per gli altri, è fondamentalmente unico, non solo perché è Dio l’unica fonte, ma perché passa per un solo cuore umano, che non può essere «di fuoco per Dio e di ghiaccio per gli uomini; né di fuoco per gli uomini e di ghiaccio per Dio. È di ghiaccio o di fuoco…» [42].

Nonostante sia un uomo che ha bisogno di segni tangibili, ne fa a meno, e sempre per un amore più grande. Pur di rimanere a Tamanrasset, rinuncia prima alla messa e poi alla Presenza Eucaristica, di cui resterà privo per circa sette anni. Scrive ad una Clarissa di Nazaret il 3 dicembre 1910: «Come dice, è una grande privazione il non godere mai non soltanto dell’esposizione del Santissimo Sacramento, ma persino della presenza della Santa Ostia nel Tabernacolo; ma bisogna essere pronti a tutto per l’amore dello Sposo, anche ad essere privati della Sua presenza Sacramentale in questo mondo...» [43].

Quando Massignon, il discepolo atteso, si è sposato [44] e lo segue spiritualmente da lontano e da laico, gli ripeterà che il metodo migliore per amare Gesù e vincere le tentazioni è quello di fare del bene ai piccoli, ai peccatori: «Dedicarsi alla salvezza del prossimo con i mezzi in suo potere, preghiera, bontà, esempio, ecc…, è il miglior mezzo di provare allo Sposo divino che lo ama: “tutto quello che fate a uno di questi piccoli, è a me che lo fate”… (…) Non c’è, credo, parola del Vangelo che abbia fatto su di me una più profonda impressione e trasformato di più la mia vita di questa: “Tutto quello che fate a uno di questi piccoli, è a me che lo fate”. Se si considera che queste parole sono quelle della Verità increata, quelle della bocca che ha detto “questo è il mio corpo… questo è il mio sangue”, con quale forza si è portati a cercare e ad amare GESÙ in “questi piccoli”, questi peccatori, questi poveri, indirizzando tutti i mezzi spirituali verso la salvezza degli altri e tutti i mezzi materiali verso il sollievo delle miserie temporali… È forse in questo uscire da sé per andare con tutte le proprie forze a GESÙ nel prossimo che Dio ha messo il miglior rimedio contro le sue tentazioni…» [45].

Amore di Dio e fraternità universale è il senso della sua vita. Amare è infatti per lui ripetere o meglio continuare l’opera di salvezza del Dio di Gesù, è farsi «salvatore con Gesù Salvatore» [46]. Non a caso il suo motto, fin da quando viene ordinato prete nel 1901, diventa “JESUS CARITAS”. Vuole andare tra i più lontani e abbandonati, nello spirito della Visitazione, del mistero cioè della presenza di Gesù nascosto e silenzioso nel seno di Maria, eppure capace di far sobbalzare chi Gli si accosta. Saranno i Maritain, più tardi, dopo aver conosciuto Charles de Foucauld attraverso Massignon [47] e i primi piccoli fratelli, a teorizzare un nuovo modo di essere “contemplativi” o “mistici”. «Il grande bisogno della nostra epoca – scriveranno –, è quello di mettere la contemplazione sulle strade», nella quale «la costante attenzione a Gesù presente e la carità fraterna sono chiamate a svolgere un ruolo maggiore, anche riguardo all’orazione infusa», comprese le “notti”, che non saranno quelle descritte da Giovanni della Croce, ma le prove più varie che una vita obbediente a Dio e agli avvenimenti necessariamente comporta [48].

Del resto, insiste Charles, amare non vuol dire “sentire”. Da parte sua non sente né vede, ma “vuole”, “desidera”.

Anche in questo rassicura più volte Massignon. «L’amore consiste – gli scrive –, non a sentire che si ama ma a voler amare: quando si vuole amare, si ama; quando si vuole amare al di sopra di tutto, si ama al di sopra di tutto… Se capita di soccombere a una tentazione, è perché l’amore è troppo debole, non che non esista: bisogna piangere, come San Pietro, pentirsi, come San Pietro, umiliarsi come lui, ma anche come lui dire per tre volte “ti amo, ti amo, tu sai che, nonostante le mie debolezze e i miei peccati, ti amo”… Quanto all’amore che GESÙ ha per noi, ce l’ha provato abbastanza perché crediamo senza sentirlo: sentire che L’amiamo e che Lui ci ama, sarebbe il cielo: il cielo non è, salvo rari momenti e rare eccezioni, per quaggiù…» [49].

Nell’agenda che tiene sempre con sé, dove ha segnato le date importanti della sua vita, gli anniversari, gli indirizzi da ricordare, i pellegrinaggi fatti, gli ex-voto, le risoluzioni dei ritiri fino al 1910, ha scritto tre preghiere e tutt’e tre iniziano così: «Mio Signore Gesù, che hai detto: “Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici”, desidero con tutto il cuore dare la vita per te. Te lo chiedo insistentemente: tuttavia, non la mia volontà, ma la tua…» [52].

Abbandono

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Queste parole, le ultime pronunciate da Gesù secondo Lc 23,46 sono oggetto di una lunga meditazione-parafrasi del primo taccuino d’appunti (del 1896). Si tratta dell’originale della cosiddetta “preghiera d’abbandono”, il cui contesto è proprio la croce.

«È l’ultima preghiera del nostro Maestro, del nostro Beneamato… Possa essere la nostra… E sia non soltanto quella del nostro ultimo istante, ma quella di tutti i nostri istanti: “Padre mio, mi rimetto nelle tue mani; Padre mio, mi affido a te; Padre mio, fa’ di me quel che ti piacerà; qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio; grazie di tutto; sono pronto a tutto; accetto tutto; ti ringrazio di tutto. Purché la tua volontà si compia in me, mio Dio, purché la tua volontà si compia in tutte le tue creature, in tutti i tuoi figli, in tutti coloro che il tuo Cuore ama, non desidero niente altro, mio Dio; rimetto la mia anima nelle tue mani; te la dono, mio Dio, con tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo, ed è per me un bisogno d’amore il donarmi, il rimettermi nelle tue mani senza misura; mi rimetto nelle tue mani con una infinita fiducia, perché tu sei mio Padre» [50].

Lo spirito d’abbandono – tipico anche dell’Islam – è così radicato nella fede-amore di Charles de Foucauld da fare di lui realmente un “mistico dell’abbandono”.

In quanto uomo d’azione e sperimentatore, uno che prepara il terreno (si autodefinisce “dissodatore”) più che un teorico, per lui “Il Verbo si è fatto carne” non è semplicemente un articolo di fede, è un evento di salvezza che fonda e informa tutta la sua vita. In questo senso il suo desiderio di unione con Dio si manifesta essenzialmente come unione concreta alla sua volontà che è volontà di salvezza. Seguendo Gesù, il “Modello Unico”, e obbedendo alla sua Parola, ovunque si trovi – nell’umile quotidiano o nei tempi di eremo o nelle lunghe marce nel deserto assolato e desolato che lo conducono per piste e mete inesplorate –, non dice «Signore, Signore», ma fa la volontà del Padre (Mt 7,21) e la fa «senza indugio», come Maria che va a visitare Elisabetta (Lc 1,39). Ogni volta, certo, si sottopone ad un serio discernimento, guidato dalla Parola di Dio e dagli avvenimenti, disposto però ad ogni sorpresa. Non si tratta né di quietismo né di calcolo strategico. Se in vista dell’esplorazione in Marocco, lui, metodico e programmatore, si era preparato con un anno e mezzo di studi minuziosi, quando si fa chiaro in lui l’appello a «salvare» con e come «Gesù-Salvatore», non esita: «Eccomi!», risponde, e si mette in cammino, senza guardare indietro, senza calcolare, senza aspettarsi nulla in cambio. Un’urgenza incontenibile lo spinge (cf. Ger 20,9). «Il Signore ha fretta», ripeterà più volte in una famosa lettera del 1904: a Lui bisogna rispondere «in fretta»!

Il 26.08.1903, prevedendo l’imminente partenza verso il Sud del Sahara, le terre dei tuareg, per la prima volta, al Prefetto Apostolico p. Guérin scrive: «Non parto così in fretta per mancanza d’obbedienza a lei, (…), ma perché la più perfetta obbedienza, e ciò fa parte della sua perfezione, comporta in certi casi l’iniziativa. Se parto senza esitare, è perché sono pronto a tornare senza esitare» [51].

È con fede pura, nuda che si abbandona così a Dio, obbedendo a Lui piuttosto che agli uomini (compreso se stesso! cf. At 4,19). È un buttarsi «a corpo morto», nel buio, dovunque la volontà di Dio lo chiami [52], costi quel che costi, chieda quel che chieda. E non è sempre un lasciarsi andare gioioso. A volte è un sentirsi lasciato andare, come gettato desolatamente nell’abisso [53]… È un ultimato. Ne va della vita.

Appena convertito, Charles aveva fatto proprio il desiderio di Bossuet, «esalarmi davanti a Dio in pura perdita di me» [54]. Ma quando è chiamato ad uscire, a lanciarsi ed avanzare in mari senza rotte, come ad oltrepassare il suo limite di creatura, non è preservato da orrore, da smarrimento, senso di annullamento, di espropriazione, perdita di sé, vertigine… È angoscia pura, l’angoscia dello spirito, che è di altro ordine rispetto alla paura psichica e non coincide con viltà o scoraggiamento.

Ha dichiarato una volta che «una delle cose che dobbiamo assolutamente al Signore è di non avere mai paura di niente», perché, insieme all’«amore perfetto», «la fede bandisce ogni paura» [55]. Di fronte ad appelli incalzanti e sorprendenti, avverte però nella carne e nello spirito il medesimo timore di Pietro che annaspa tra le onde.

Evoca quest’episodio evangelico in varie occasioni e in tempi diversi. Lo fa alla Trappa, quando comincia a dubitare della sua scelta e pensa ad una nuova comunità che viva nella forma di Nazaret. Scrive alla cugina: «Trovandomi in barca, tremo al pensiero di dovermi gettare in mare…, mi trattiene la paura più che l’umiltà; ma ciò che mi trattiene in maniera assoluta è l’obbedienza» [56]. Ripete la stessa cosa dopo aver fatto richiesta di dispensa dai voti [57]. A Nazaret, un giorno in cui medita l’episodio evangelico in Mt 14,31, osserva: «Quanto è grande la fede che Nostro Signore ci domanda! E con giustizia: quale fede gli dobbiamo… Dopo la parola di Nostro Signore: “Vieni”, Pietro non doveva più temere niente e camminare con fiducia sulle acque…, così quando Gesù ci ha certamente chiamati a uno stato, dato una vocazione, non dobbiamo temere, ma affrontare senza esitare gli ostacoli più insormontabili. Gesù ha detto: “Vieni”, noi abbiamo la grazia di camminare sui flutti. Ci sembra impossibile, ma Gesù è il Padrone dell’impossibile» [58].

Quando a Nazaret gli si prospetta per la prima volta la possibilità di diventare prete (anche grazie a un colloquio con la badessa delle Clarisse di Gerusalemme), scrive o don Huvelin come sia «spaventato» e «come atterrato sotto il peso – spiega – della mia impotenza ed incapacità, la cui evidenza mi acceca e mi atterra come San Paolo sulla via di Damasco…». Eppure, ciò che vuole è solo «conoscere e compiere la volontà del nostro diletto» [59]. Al momento in cui prende finalmente la decisione di farsi prete, il 26 aprile 1900, passa tutta la notte (la “notte di elezione”) davanti al Santissimo e, mentre manifesta il fermo proposito di fare la volontà di Dio qualunque essa sia, ammette di avvertire in cuore: «…un’apprensione e come una sorta di vertigine alla vista di questa vita nuova che si apre per me – sono stato così sorretto finora! Là sarò isolato!… – gettarmi in acqua… mi sembra di uscire dalla barca, come san Pietro, per camminare sulle onde durante la tempesta» [60]. Ripete quasi le stesse parole nella lettera che scrive lo stesso giorno a don Huvelin, aggiungendo però, con Paolo, che « la debolezza dei mezzi umani è causa di forza – Dio fa servire i venti contrari per condurci in porto» [61].

Tre anni dopo, nella prospettiva di passare dal mondo arabo di Beni-Abbès a quello Berbero e pressoché inaccessibile dei Tuareg, prova la stessa apprensione e lo scrive a padre Guérin, il Prefetto Apostolico del Sahara, da cui dipende [62]. Più tardi, dopo aver rinunciato a quel progetto per un imprevisto, quando è di nuovo sul punto di partire, confessa: «La natura prova una ripugnanza estrema. Rabbrividisco – ne ho vergogna – al pensiero di lasciare Beni-Abbès, la calma ai piedi dell’altare, e di gettarmi nei viaggi per i quali ora ho un orrore eccessivo». Enumera gli inconvenienti che la ragione gli mostra, ma alla fine conclude: «Vedo queste vaste regioni senza preti, mi vedo il solo prete che possa raggiungerle, e mi sento irresistibilmente e sempre più spinto ad andarvi» [63]. In realtà, in quel deserto, per molti anni sarà anche l’unico cristiano.

“Vertigine”, “repulsione”, “brividi”…

È vero che Dio, l’Emmanuele, si è chinato per farsi nostro compagno e il Risorto rimane con noi anche nelle tribolazioni (Mt 1,23; 28,20; cf. 18,20; ecc.), benché, nel tempo, il suo stare con noi rimanga nascosto (Is 45,15), invisibile agli occhi della carne (1Cor 13,12), così com’è nascosta la Presenza del minuscolo pezzo di pane eucaristico. È vero che non siamo migliori di Simon Pietro e dei discepoli, gente «di poca fede» (cf. Mt 6,30; 8,26; 14,31; 16,8; 17,20)… Ma c’è di più. Quando, come ad Abramo, viene chiesto a Charles di uscire dalla sua terra, di farsi pellegrino e “viaggiatore nella notte” [64], sempre sconfinando e sempre ritrovandosi nell’incompiutezza, si tratta di una prova radicale, suprema. A quel punto è come se conoscesse, insieme a Giobbe e alla «nube di testimoni» della fede (Eb 12,1), non un Dio che sorregge, accompagna e consola, ma un Dio che tratta i suoi con mano pesante (cf. Sl 32,4; Sl 38,3; Gb 10,7; 13,21, ecc.), che li insegue implacabile e perfino li aggredisce, come fece a Giacobbe al guado dello Jabbok (Gen 32,23-31). È come se conoscesse un Dio che si presenta a volte, come un uadi infido, un torrente che si gonfia e travolge all’improvviso (cf. Ger. 15,18)…. un Dio infine che abbandona, come al Getzemani e sulla croce.

Per Charles è crisi, ma crisi purificante.

Con Gesù, in Gesù accetta di «perdere la vita». Accetta, con Maria Maddalena, di rompere il vaso e spandere tutto il suo profumo, donando tutto, «tutto ciò che è, tutto ciò che ha» [65]. Tace, «indurisce il volto» (Lc 9,51-52) e si tuffa nell’abisso. Perde la vita… La ritroverà nel grembo accogliente di Dio...

In una bella e intensa lettera al giovane trappista p. Jérôme il 24.01.1897, l’indomani della dispensa dai voti, comincia col fare l’elogio dell’obbedienza «che è l’ultimo, il più alto e più perfetto grado dell’amore», come ha spiegato Teresa d’Avila. Confessa quindi a che punto egli stesso abbia dovuto e dovrà ancora obbedire per realizzare la sua vocazione di «scendere» seguendo Gesù di Nazaret, poi conclude: «… Ma tu, chissà cosa ti riserva Dio? L’avvenire è ignoto. Dio ci conduce per strade così inattese! Come sono stato condotto, sballottato da sei mesi: Staueli, Roma ed ora l’ignoto. Siamo la foglia secca, il granello di polvere, la bollicina di schiuma. Siamo soltanto fedeli e lasciamoci portare con grande amore e grande obbedienza là dove ci spinge la volontà di Dio (…), finché un ultimo soffio di questo vento benedetto ci porti in cielo…» [66].

«Una gocciolina d’acqua correva ai bordi di un fiume e se ne andava all’Oceano», racconta un giorno nei suoi appunti, riprendendo un’immagine di Giovanni della Croce. Un fiore vorrebbe vederla su di sé come rugiada, un raggio di sole ci si vorrebbe specchiare… Ma la gocciolina resiste: la sua strada è tracciata e la sua meta l’immensità dell’Oceano [67]…

È quello che ripeterà anni dopo, il 3.02.1915, a Massignon: «Il nostro fine è di amare Dio e servirlo, e con questo arrivare al cielo: è la nostra parte: la possiamo e dobbiamo compiere dappertutto, il resto appartiene a Dio: sta a Lui dirigere la bollicina di schiuma che siamo in cima a questa o quell’onda, in basso o in alto… Lasciamoci condurre dalla sua dolce mano: anche nell’abisso di dolore, siamo nella mano dell’Amato, dell’Amato infinitamente amante e infinitamente perfetto…» [68].

Nel 1909, a Massignon, sempre turbato da tentazioni e aridità, per fargli comprendere come esse siano da vivere come mezzi di crescita, spiega come grazie a queste prove «ogni ora è una dichiarazione d’amore, una lotta intrapresa per amore, una prova d’amore super omnia, una prova di puro amore, un atto d’amore nella notte, nell’allontanamento, nell’apparenza dell’abbandono [delaissement], nel dubbio verso di sé, in tutte le amarezze dell’amore senza nessuna delle sue dolcezze». E conclude: «Dal fondo della nostra miseria, chiediamogli la carità e l’umiltà per noi e per tutti gli uomini, ringraziamolo delle prove alle quali Egli ci sottomette per renderci più degni di Lui. Omnis spiritus laudet Dominum (Sl 150,6)» [69].

Con la stessa intensità, il 1° dicembre 1916, giorno della sua morte, scrive alla cugina Marie: «Senza dubbio [davanti a Dio] trova di avere le mani vuote e ne sono contento; ma ho la ferma speranza che il buon Dio non sarà del suo avviso. L’ha resa troppo partecipe del suo calice quaggiù, e l’ha bevuto troppo fedelmente perché Egli non la faccia largamente partecipare anche alla sua gloria in cielo. Il nostro annientamento è il mezzo più potente che abbiamo per unirci a Gesù e per fare del bene alle anime: è quanto San Giovanni della Croce ripete continuamente. Quando si può soffrire ed amare si può molto, si può tutto ciò che è possibile a questo mondo: si sente che si soffre, ma non si sente sempre che si ama, ed è un’altra grande sofferenza! Ma si sa che si vorrebbe amare, e voler amare significa amare. Ci si accorge di non amare abbastanza, ed è vero, perché non si amerà mai abbastanza; ma il buon Dio sa di che fango ci ha impastato, e poiché ci ama più di quanto una madre possa amare suo figlio, ci ha detto, Lui che non mente, che non respingerà chi va a Lui…» [70].

SIGLE

CBA Carnet de Beni Abbès, Nouvelle Cité, Paris 1993

CCDP Cette chère dernière place, Cerf, Paris 1991

CFA Considérations sur les fêtes de l’année, Nouvelle Cité, Paris 1987

CPRD Chi può resistere a Dio?, Città Nuova, Roma 1983.

CS Correspondances Sahariennes, Cerf, Paris 1998

CSM Commentaire de Saint Matthieu, Nouvelle Cité, Monrouge 1989

CT Carnet de Tamanrasset, Nouvelle Cité, Paris 1989

DS Dio solo. Fede-Speranza-Carità (1897.98), Città Nuova, Roma 1973.

ES Ecrits spirtuels, a cura di René Bazin, De Gigord, Paris 1923/1947.

IBA L’imitation du Bien-Aimé. Méditations sur les Saints Évangiles, Nouvelle Cité, Montrouge 1997.

LAH Charles de Foucauld- Don Huvelin. Corrispondenza inedita, Borla, Torino 1965

LAL Lettere a un amico di Liceo, Città Nuova, Roma 1985

LHC Lettres a Henry de Castries, Grasset, Paris 1938

LMB Lettere a Mme de Bondy, AVE, Roma 1966.

LVN La vita nascosta. Ritiri in Terra Santa (1897-1900), Città Nuova, Roma 1974.

SD Solitudine con Dio, Città Nuova, 1975.

SG Lo Spirito di Gesù, Città Nuova, Roma 1978.

UP All’ultimo posto, Città Nuova, Roma 1974.

VN Viaggiatore nella notte, Città Nuova, Roma 1979.

ALTRI AUTORI

AAD J.F. Six, L’Aventure de l’Amour de Dieu – 80 Lettres inédites de Charles de Foucauld à Louis Massignon, Seuil, Paris 1993.

BACF “Bulletin trimestriel des Amitiés Charlesde Foucauld”, Suresnes

NOTE

1 CBA, 110. Il 26.05.1904, nella prima traversata del deserto fino all’Hoggar, sostando a Tit, Charles fa progetti precisi… Nel diario fa dire a Gesù: «Oggi e in avvenire, se lo puoi, va’ a stare…in queste rocce simili a quelle di Betlemme e di Nazaret, in cui hai la perfezione della mia imitazione e insieme quella della carità; per ciò che riguarda il raccoglimento, è l’amore che deve raccoglierti in me interiormente, e non l’allontanamento dai miei figlioli: vedi me in loro come io a Nazaret e vivi accanto a loro, perduto in Dio».

2 Cf. Cl 3,3, citato il 13 novembre 1897, nella “Ricapitolazione del Ritiro di Nazaret”, in LVN, 203, in cui afferma che è questa, essenzialmente, la “vita di Nazaret”.

3 Fr. Charles ringrazia il Padre che, come la pecorella smarrita l’ha «cercato, trovato, riportato, colpevole e insudiciato, all’ovile e messo proprio accanto a te, non nell’ovile ordinario, ma proprio nella tua stanza, “in abscondito facies tuae”» (IBA, 75).

4 VN, 33. Scrive del resto: «Non chiedo consolazioni a Gesù (anzitutto non le merito), perché sarebbe per me una gioia così grande intenderlo o sentirlo in fondo al cuore, che sarebbe per me un paradiso, e non si può fare il proprio paradiso in questo mondo e nell’altro. Gli chiedo soltanto una cosa, di essergli fedele; ahimè lo sono così poco!» (VN, 50). E ancora: «Chiedete soprattutto per me quell’amore ardente, generoso, appassionato, che fa amare Gesù al di sopra di tutto… Non chiedo di sentire questo amore, né di sentire che Gesù mi ama, purché io l’ami con tutta l’anima, appassionatamente» (Ivi, 53).

5 LHC, 139 (de Castries stava elaborando una carta geografica del Marocco, fino ad allora inesistente). Fin dalla conversione, legge e rilegge Teresa d’Avila decine di volte. Attraverso di lei conosce Giovanni della Croce. In seguito, perfino ai laici evangelizzatori “come Priscilla e Aquila” consiglierà di leggere Teresa d’Avila (art. VI, XVII, XIX del Direttorio) e Giovanni della Croce (art XIX del Dir.).

6 Charles vi andrà nel 1900 e vi lascerà un ex-voto.

7 È sulla Parola, scrive a Nazaret nel 1897, che «bisogna fare tutte le nostre meditazioni» (Note sparse, VN, 39). Nel 1898 scrive: «Ascoltiamo, leggiamo, riceviamo con amore ogni parola del Diletto dovunque si presenti a noi, nei libri, nella conversazione, nella recita dell’ufficio… – scrive nelle prime pagine di un denso commento del Vangelo di Matteo – Facciamo ad ogni parola dei Libri santi, in fondo al nostro cuore, l’accoglienza amorosa della sposa che sente la voce dello Sposo: “La mia anima è venuta meno in me quando ha parlato” (Cant 5,6)» (CSM, 18-19). Ciò che consiglia ai laici come Massignon, che non hanno tempo di pregare a lungo e non possono fermarsi neppure per un rosario o altra preghiera vocale è che si rivolgano a Dio con un semplice sguardo e poi leggano ogni giorno qualche riga, «mezzo capitolo al massimo» dei Vangeli: «Bisogna cercare di lasciarsi impregnare dallo spirito di GESÙ leggendo e rileggendo, meditando e rimeditando continuamente le sue parole e i suoi esempi: passino nelle nostre anime come la goccia d’acqua che cade e ricade su una pietra, sempre allo stesso posto» (Tamanrasset, 22.07.1914, festa di Santa Maddalena, in AAD, 167).

8 CCDP, 178.

9 CCDP, 128. Aveva chiesto la dispensa nel luglio 1896.

10 Scrive: «Sei tu che ce lo dici, mio Signore e mio Dio: è la prima parola uscita dalla tua bocca che si trova nel Vangelo riguardante la preghiera: è anche la cosa più importante, la base delle nostre preghiere: adorare: mettersi ai tuoi piedi, sotto i tuoi piedi, come un niente, come polvere buona soltanto a stare sotto i tuoi piedi, ma una polvere che pensa, che ama, che ti ammira, ti venera, rispetta e ti ama appassionatamente, che bacia e abbraccia i tuoi piedi mentre ne vien calpestata e si annienta in amore e in venerazione davanti a te…». Dopo aver invocato l’aiuto di Dio, di Maria, degli apostoli, si rivolge poi a Maddalena e alle sante donne che hanno «macinato profumi per ungere la salma di Nostro Signore»: «Macinate quest’opera e soprattutto me stesso e spandeteci come un profumo di gradito odore sui piedi di Nostro Signore» (SG, 21-22). La datazione 1896 è stata ricostruita da Antoine Chatelard.

11 La maggior parte degli Scritti spirituali risale agli anni fine 1896-inizi 1900, soprattutto al periodo di Nazaret (1897-1900). In seguito, nel Sahara, le meditazioni si diraderanno e diventeranno più concise, mentre aumenteranno le lettere e inizieranno i diari.

12 Adorare Dio, scriverà all’amico de Castries, affascinato come lo era stato lui dalla fede islamica, «è la più completa espressione del perfetto amore» e «l’atto per eccellenza dell’uomo», anzi «non solo il suo atto per eccellenza, ma il suo atto abituale, e anche il suo atto continuo». È quell’atto di «ammirazione, contemplazione, adorazione, rispetto, amore senza fine» che, continua, «appartiene anche all’Islam» e, su quest’aspetto «può produrre dei grandi e veri beni» (LHC, 15.07.1901, 89-90). Inviterà poi l’amico vacillante a «continuare a pregare, qualunque difficoltà abbia, per quanto si senta poco fervente, per quanto sia distratto: per preghiera, non intendo preghiere recitate a memoria, ma la semplice adorazione con o senza parole: tenersi ai piedi di Dio con la volontà, l’intenzione di adorarlo» (LHC, 30.09.1901, 106-107).

13 Sl 65,2, secondo una versione tradizionale.

14 Ritiro di Nazaret, 6 novembre 1897, in LVN, 53.

15 «Sono stato convertito», «Dio mi ha convertito», dirà per sottolineare il puro dono di Dio. Anche riguardo alla “vocazione” afferma perentorio, prima nei Regolamenti del 1899-1902 e poi nel Direttorio del 1909-1913: «Gli umani non hanno da “scegliere” la loro vocazione; la vocazione è un “appello”, le parole “scegliere la propria vocazione” sono un non senso. Non si sceglie la vocazione, la si riceve»; si tratta di cercar di «conoscerla, volgere l’orecchio alla voce di Dio, scrutare i segni della Sua volontà», e una volta conosciutala “farla qualunque essa sia, costi quel che costi» (D art. XVIII, cf. RD, 632).

16 Cf. LAL, 89-90; LVN, 100; IBA, 78-79; ecc.

17LHC, 14.08.1901, 96.

18 Nel senso in cui la intende Paolo quando scrive: «Vivete nell’azione di grazie» (Col 3,15).

19 ES, 179-181.

20 Lc 7,42-43.

21 Sl 41,8.

22 Atti 9,6 Vulgata.

23 CPRD, su Gen 20,1-8, 57-58

24 A Louis Massignon, 3 dicembre 1911 dall’Asekrem (AAD, 115).

25 «Io: la mia vita passata. Misericordia di Dio», in LVN, 94-104.

26«… Tu ed io! Chi sei tu e chi sono io? Quanta è la tua grandezza e quanta la mia piccolezza! Quanti i tuoi benefici e quanta la mia ingratitudine! – E dopo questa duplice storia, intoniamo il canto di riconoscenza e di lode» (IP, 56).

27 AAD, 205-206. Gli scrive: «Raccontiamoci spesso la doppia storia delle grazie che Dio ci ha fatto personalmente dalla nostra nascita e quella delle nostre infedeltà: vi troveremo, noi soprattutto che abbiamo vissuto a lungo lontano da Dio, le prove più certe e più toccanti del suo amore per noi, così come, purtroppo, le prove così numerose della nostra miseria: di che perderci in una fiducia senza limiti nel suo amore (Egli ci ama perché è buono, non perché noi siamo buoni – le madri non amano i loro figlioli traviati?), e di che sprofondarci nell’umiltà e nella diffidenza verso di noi… Cerchiamo a riscattare un po’ i nostri peccati con l’amore del prossimo, con il bene fatto al prossimo, alle anime: la carità verso il prossimo, gli sforzi fatti per fare del bene alle anime sono un eccellente rimedio da opporre alle tentazioni…».

28 IBA, 78-79.

29 CSM, 43.

30 DS, 95.

31 Evoca più volte l’espressione “vir desideriorum” di Dan 9, 23, per es. in SG, 107. «Il desiderio prega sempre anche se tace la lingua. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre. Quand'è che la preghiera sonnecchia? Quando si raffredda il desiderio» (Serm. 80, 7).

32 Si tratta di un lungo commento a Lc 11,13: «Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro Padre celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono». Scrive tra l’altro in queste pagine: «La preghiera è il colloquio con Dio, è il grido del vostro cuore verso Dio… Deve dunque essere qualcosa di assolutamente naturale, di assolutamente vero, l’espressione del più profondo del vostro cuore…(…). La preghiera è ogni conversazione dell’anima con Dio, è più ancora quello stato dell’anima che guarda Dio senza parlare, unicamente occupata a contemplarlo dicendogli che l’ama con i suoi sguardi, pur essendo muta di labbra e anche di pensiero… (…). È possibile pregare quasi senza pensare…, ma ci deve essere sempre molto amore, il più possibile di amore. La preghiera migliore è quella in cui vi è più amore… Qualunque sia il genere di preghiera, pura contemplazione, semplice sguardo rivolto su Dio, attenzione silenziosa e amorosa dell’anima a Dio, meditazione, riflessione, conversazione dell’anima con Dio, effusione dell’anima in Dio, preghiere vocali di ogni specie, ecc…» (98-101).

33 UP, 101. In un commento a Mt 2,11, nel 1898 scriverà: «…Pregare senza sosta è amare senza sosta: la preghiera migliore è quella in cui c’è più amore, che la preghiera sia mentale o vocale, che la si faccia ai piedi dell’altare o in mezzo a mille occupazioni materiali, poco importa, la migliore è quella in cui si ama di più… pregare è amare… si prega meglio quando si ama di più» (CSM, 83).

34 Cf. BACF n. 95, luglio 1989, 5. Era il 25.04.1889.

35 Da una lettera del 24.04.1890, in Antoine Chatelard, Charles de Foucauld. Le chemin vers Tamanrasset, Karthala, Paris, 2002, 58.

36 LHC, 100.

37 il 1° settembre 1901, in B, 167. Il nuovo Prefetto Apostolico del Sahara, il Padre Bianco Charles Guérin, viene nominato contemporaneamente all’arrivo di fr. Charles in Algeria, nel 1901.

38 SG, 228-31.

39 SG, 232-33.

40 CCDP, 30.09.1897, 161 (cit. sopra).

41 A Tamanrasset osa proporre agli abitanti del villaggio un “rosario” accettabile anche a dei musulmani, come scrive a p. Guérin il 29.06.1909: «Sono stato portato, chiacchierando con gli indigeni, esortandoli all’amore di Dio, consigliando loro la preghiera, a dar loro una formula di preghiera che è: il rosario, dicendo all’inizio l’atto di carità poi, a tutti i grani, “Mio Dio, ti amo” e, a tutti i grani grossi, “Mio Dio, ti amo con tutto il cuore”, in qualsiasi lingua, ognuno nella sua abituale» (CS, 689; cf. CT, 194-195, dove le invocazioni sono più varie, ma ispirate al Vangelo più che al Corano).

42 DS, 375-76.

43 Lettera a Sr Saint-Jean du Sacré Coeur, inedita.

44 Fr. Charles, che aveva sperato di vedere il giovane vicino a sé, gli aveva scritto con straordinario distacco: «Anch’io le consiglio di prospettare molto seriamente questo matrimonio… L’unica cosa necessaria, l’unica cosa perfetta per noi, è di fare la volontà di Dio qualunque essa sia… Bisogna cercare quel che Dio vuole e farlo… Dio vuole che molti vivano nel matrimonio...» (AAD, 16.09.1916, 160).

45 AAD, 1.08.1916, 209-210.

46 Fra i tanti esempi, gli appunti del Ritiro di Beni Abbès del 1902, iniziano così: Jesus Caritas – Ignem mittere in terram... – Salvare quod perierat... 1 – Preliminari - Cap. I. - Imitare Gesù facendo della salvezza degli uomini talmente l’opera della nostra vita, che questa parola di Gesù – Salvatore – esprima perfettamente ciò che noi siamo come significhi perfettamente ciò che egli è... Per questo: Essere tutto a tutti, con un unico desiderio in cuore, quello di dare alle anime Gesù (SD, 83). Tra le brevi meditazioni scritte nel 1916, ultimo anno di vita, se ne trova una sul Nome di Gesù,: «…Amare il prossimo, cioè tutti gli esseri umani come noi stessi, è fare della salvezza degli altri e nostra, l’opera della nostra vita; amarci gli uni gli altri come Gesù ci ha amato, è fare della salvezza di tutte le anime l’opera della nostra esistenza, dando, se occorre, il nostro sangue per lui, come ha fatto Gesù» (VN, 228).

47 Aveva fatto leggere loro il Direttorio destinato ai laici evangelizzatori di cui fr. Charles iniziò una Unione, e che Massignon stesso avrebbe fatto pubblicare a sue spese nel 1928.

48 Ivi, 76-78.

49 AAD, 15.07.1916, 205-206.

52 VN, p. 196-197.

50 SG, 79. È questo il testo originale di quella che diventerà nota come ”Preghiera d’abbandono”, dopo che p.s. Magdeleine di Gesù con le sue prime novizie, tra l’11 e il 17 dicembre 1940, la scelse come la più rappresentativa dello spirito di Charles de Foucauld, riducendola e adattandola per recitarla quotidianamente.Tra vari testi dello stesso spirito, ce n’è uno del 31.10.1898, quando Charles termina le meditazioni giornaliere sulle feste dell’anno e, rivolgendosi al Signore Gesù, scrive: «…Tutto in vista di te, tutto in vista di te, tutto in vista di te solo!… Io mi dono, mi consegno, mi abbandono a te come la sposa allo Sposo… Fa’ di me quello che ti glorifica di più… Glorificati il più possibile in me; rimetto la mia anima nelle tue mani…, glorificati il più possibile in tutti gli uomini, in vista di Te solo, in vista di Te solo! Amen, amen» (CFA, 602).

51 CS, 222.

52 Idem, 13 novembre 1897, in LVN, 212 ; cf. CFA, 535 (“à corps perdu”, in Francese), ecc.

53 È questo il senso dell’ab-iezione, che riconosce nell’Incarnazione-Redenzione di Gesù e che vuole anche per sé.

54 LHC, 14.08.1914, 99.

55 Meditazione su Mt 8,26, «Perché avete paura, uomini di poca fede?», in ES, 37. Cf. 1Gv 4,18.

56 LMB, 3.01.1894, 46.

57 «Seguire colui che mi ama tenendolo per mano, condividere la sua vita e soprattutto le sue preghiere, le sue miserie, è la dolcezza delle dolcezze; quanto ho sospirato questo giorno!… Ora chieda la fedeltà per il suo figliolo… Era in una barca tranquilla e si getta in mare con San Pietro: ha tanto bisogno di fedeltà, di fede, di coraggio… Come sento la mia debolezza, la mia incapacità, tutte le mie miserie!… Il buon Dio può tutto… preghi per me». (LMB, 8.07.1896, 54-55).

58 Ivi, su Mt 14,31 (“Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”), 106.

59 LAH, 15.10.1898 (festa di Santa Teresa d’Avila), 86.

60 UP, 138.

61 LAH, 120.

62 CS, 30.06.1903, 197-198.

63 LAH, 13.12.1903, 181-182. Cf. CBA, 85-86.

64 Charles amava identificarsi in un silenzioso “viaggiatore nella notte”. Il 17 maggio 1904, durante la prima traversata del Sahara per raggiungere i Tuareg, riflettendo su come ”vivere Nazaret” in mezzo a loro, si risponde: «Silenziosamente, segretamente, come GESÙ a Nazaret, oscuramente, come Lui “passare sconosciuto sulla terra, come un viaggiatore nella notte”… poveramente, laboriosamente, con mitezza, facendo del bene come Lui transiens benefaciendo (At 10,38), disarmato e muto davanti all’ingiustizia come Lui, lasciandomi come l’Agnello divino tosare e immolare senza resistere, né parlare, imitando in tutto GESÙ sulla croce e in caso di dubbio sulla maniera di comportarmi e di seguire il regolamento dei piccoli fratelli del Sacro CUORE di GESÙ, conformarmi sempre alla condotta di GESÙ a Nazaret e di GESÙ sulla croce» (CBA, 105).

65 Meditazione su Maria Maddalena, fatta a Beni-Abbès nel 1905, il sabato della Settimana di passione, cf. SG, 245-46.

66 CCDP, 151-53.

67 Da appunti sparsi, iniziati il 6 giugno 1897, Pentecoste, in VN, 37.

68 AAD, 176.

69 Lettera del 30.10.1909, in AAD, 67-8. Massignon citerà l’uno o l’altro passaggio di questa lettera in vari articoli e conferenze, fin da un articolo del 1922, riconoscendo che ne comprenderà il senso molto più tardi, giudicando da principio certe espressioni come «un eccesso di stile» (conferenza del 1956, riprodotta in Les Mardis de Dar el Salam, La Librairie Philosophique J.Vrin, Paris – Centre Etudes Dar el-Salam Le Caire, 1959, 65).

70 LMB, 210-211. «Non respingerà chi va a Lui», cf. Gv 6,39.

(FONTE: Cipax, Quaderno A-76,

Alla confluenza di due mari. Esperienze di musulmani e cristiani a confronto

8 febbraio 2006

Estratto)