L'esperienza educativa salesiana si svolge nel tempo, illuminata da alcune ispirazioni capaci di dare vita a sempre nuove proposte di umanizzazione ed evangelizzazione. Trova la sua fonte nel sistema preventivo e nelle sue tre grandi risorse: ragione, religione, amorevolezza.

Per introdurre il tema «L'animatore salesiano nel gruppo giovanile» sembra importante abbracciare con uno sguardo il passato e il presente per cogliervi la continuità e la novità dell'esperienza accumulata. Farne memoria e tentare un bilancio è indispensabile per procedere in avanti e affrontare i problemi emergenti.

I Salesiani, le Figlie di Maria Ausiliatrice e i loro collaboratori si trovano con i giovani in ambienti di ampia accoglienza, nei gruppi e nel rapporto personale. Li raggiungono anche nei nuovi luoghi di aggregazione e attraverso i messaggi della comunicazione sociale: sono i giovani lontani, i giovani disponibili, i giovani impegnati.

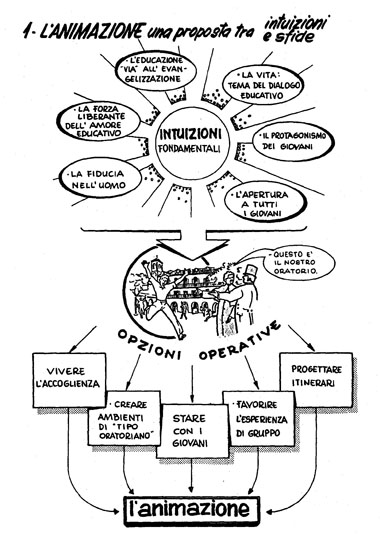

A sostegno di questo sforzo hanno intrapreso un cammino originale, segnato da momenti di riflessione e da iniziative a volte inedite. Non è facile sintetizzare questa esperienza viva e molteplice, antica e recente. Tuttavia è possibile individuare alcune intuizioni educative fondamentali e alcune opzioni metodologiche che la caratterizzano e ne costituiscono le costanti. Esse contengono indicazioni per affrontare in modo nuovo le principali sfide poste oggi all'educazione e aiutano a chiarire i problemi sollevati nella pratica dell'animazione.

1. LE INTUIZIONI FONDAMENTALI

Le intuizioni sono quelle percezioni della realtà giovanile che hanno per noi la luce dell'evidenza. Si radicano nel dono della «predilezione per i giovani» che caratterizza la nostra vocazione. Ci portano immediatamente, quasi d'istinto, nel cuore di alcuni elementi riguardanti la salvezza della gioventù dandoci di essa una comprensione originale. Ispirano e sostengono tutta la prassi educativa, in qualunque ambiente e attraverso qualunque via si realizzi. Ne enunciamo sei.

La fiducia nell'uomo

Una prima intuizione è la fiducia nella persona e nelle sue forze di bene, come anche nella cultura umana che si svolge nel tempo. La fonte ultima di questa fiducia è essenzialmente religiosa: è confessione che, a partire dalla morte e risurrezione di Gesù, lo Spirito Santo anima nelle persone e nella storia, pur dentro la radicale fragilità e l'esperienza di peccato e di morte, una risposta positiva al disegno di salvezza di Dio.

- Fiducia, anzitutto, nel giovane: qualunque sia la sua situazione attuale, crediamo che ci sono dentro di lui risorse che, convenientemente risvegliate e alimentate, possono far scattare l'energia perché possa costruirsi. È l'esperienza di Don Bosco nel visitare le carceri, espressa in forma di massima: «In ogni giovane c'è un punto accessibile al bene...». Ogni cammino educativo parte, allora, dalla valorizzazione di ciò che il giovane si porta dentro e che l'educatore cerca di scoprire con intelligenza, pazienza e fede nella direzione del trinomio: capacità di usare positivamente della ragione, apertura e desiderio di Dio, disponibilità e capacità di affetto e di amore.

- Fiducia poi in ciò che l'umanità ha prodotto nel tempo e continua a produrre come cultura umana. Pur critica verso le false umanizzazioni e le distruzioni dell'uomo, della natura e dei popoli, l'esperienza salesiana non dà un giudizio «negativo» sulla vita sociale. Vede invece affiorare, anche se tra tante contraddizioni, anticipazioni del Regno di Dio dentro la cultura e la storia. La fede cristiana e salesiana porta ad accogliere l'umano, a purificarlo, a liberarlo per farlo crescere, in attesa della grande promessa del «cielo nuovo e terra nuova» verso cui, come Don Bosco, ci si sente in cammino insieme ai giovani.

La forza liberante dell'amore educativo

Una seconda grande intuizione è che la «forza di bene» nei giovani, per potersi sviluppare, ha bisogno di un amore liberante di tipo educativo. Da soli essi, soprattutto e più che mai nella società complessa e pluralista di oggi, non riescono a «esprimere» le energie che si portano dentro e attingere alla grande esperienza maturata dall'uomo nel tempo e raccolta nella storia.

A contatto con educatori che nutrono una profonda passione e amorevolezza educativa, i giovani si sentono invece sollecitati a esprimere la loro parte migliore e apprendono a far propria l'esperienza culturale e religiosa che li ha preceduti. L'amore educativo, come l'esperienza salesiana lo ha vissuto e reinventato in questi anni, ha condotto a due grandi sottolineature:

- la valorizzazione della relazione interpersonale segnata dalla fiducia, dalla condivisione e dall'accoglienza reciproca, come forza che genera il giovane a se stesso e lo apre alla ricerca di Dio, del cui amore l'amore dell'educatore è espressione e voce;

- il coraggio di fare proposte segnate dal gusto per il bene, il bello, il vero, sperimentate in modo coinvolgente, orientate a costruire piuttosto che ad arginare o contenere. Soltanto così le energie di bene vengono fecondate dall'esperienza umana e dalla fede, e danno frutto sul piano personale e collettivo.

L'educazione: «via» all'evangelizzazione

Una terza intuizione è un modo originale di aprire i giovani alla fede. Parliamo di educazione come via alla evangelizzazione, alla luce dell'orientamento diventato ormai patrimonio comune: educare evangelizzando ed evangelizzare educando.

Non si comprende infatti a fondo l'azione salesiana se non si parte dalla carità pastorale che anima i Salesiani e i loro collaboratori. Essa spinge a incontrare i giovani dove si trova la loro libertà e genera l'ansia evangelizzatrice di renderli partecipi del Regno di Dio. L'ansia evangelizzatrice e la scelta educativa danno vita a due processi che interagiscono, fino a integrarsi in un solo itinerario formativo.

Il processo educativo aiuta i giovani ad assumere e amare la vita attraverso risposte personali, radicate nei grandi valori umani, fino a riconoscere che l'esistenza porta in sé una domanda religiosa.

Il processo di evangelizzazione propone la fede come risposta e provocazione ulteriore all'amore per la vita, fino a riconoscere che Gesù è il Signore e la pienezza della vita. L'annuncio della fede è così una spinta sempre più intensa di umanizzazione e si riflette su tutti gli aspetti della crescita umana.

Nello stile salesiano i due processi costituiscono un unico itinerario formativo: l'educazione apre al religioso e all'ascolto-accoglienza del Vangelo. Il Vangelo si fa seme dentro l'esperienza maturata fino a quel momento, e restituisce ai giovani una nuova progettualità quotidiana.

La vita: tema centrale del dialogo educativo e religioso

Una quarta intuizione è il fare della vita il tema centrale del dialogo educativo e spirituale: la vita quotidiana nelle sue piccole, attuali, ma decisive attese, problemi, paure, speranze, progetti. Si tratta di condividere con i giovani un profondo amore alla vita che trova il fondamento nella buona notizia del Vangelo da accogliere e da cui lasciarsi trasformare.

Tutti fanno riferimento alla vita. Dietro tante parole ed esperienze il giovane rischia però di non arrivare a una risposta personale, al perché vivere e al come dare alla propria vita un senso concreto.

Di questo l'educazione salesiana si fa carico, arrivando a concepire la sua vicinanza ai giovani come aiuto a scoprire e ad appassionarsi alla vita nella sua pienezza, a viverla gioiosamente come dono da impegnare per gli altri, a radicarla nei valori evangelici.

Ancora risuona l'espressione di Don Bosco: «Io voglio insegnarvi un modo di vita cristiana che vi possa rendere allegri... talché possiate dire: serviamo il Signore in allegria». E l'altra espressione: «Io vi voglio felici adesso e nell'eternità».

Dialogare della vita quotidiana è abilitare alla consapevolezza che nella povertà delle situazioni quotidiane e nel limite che attraversa l'intera esistenza, l'uomo è capace di rendere umana la sua vita e di gustare in essa la felicità.

Dialogare della vita quotidiana è, contemporaneamente, farne il luogo in cui esprimere una domanda religiosa nella direzione del mistero di Dio, aprendosi al Vangelo, fino a decidersi di amare la vita come l'ha amata Gesù e come nei secoli l'hanno amata i cristiani. «Sono venuto perché abbiano la vita... in abbondanza» (Gv 10,10).

Il protagonismo dei giovani nel processo educativo

Una quinta intuizione è la convinzione, sofferta e non priva di ambivalenza, che i giovani devono essere i soggetti protagonisti della

loro crescita umana e di fede. Ciò non significa abbandonarli a se stessi. L'azione salesiana vuole svegliare nel giovane una collaborazione attiva e critica al cammino educativo, misurata sulle sue possibilità.

Siamo convinti che nel giovane è presente, nonostante i condizionamenti interiori e ambientali, un seme di libertà al quale l'educatore deve continuamente appellarsi e, con la sua presenza, farlo crescere verso un'autonomia sempre più consapevole e ricca di valori.

Questo seme di libertà è il luogo in cui lo Spirito del Signore risorto sollecita ad assumere responsabilmente la propria vita.

Il giovane non può essere considerato solo oggetto o recettore di norme o proposte, ma neppure abbandonato a se stesso. È chiamato a fare esperienza, ad assimilare e far propria una scala di valori culturali e religiosi quale suo indispensabile equipaggiamento.

L'educatore, da parte sua, si sente impegnato a scoprire, rispettare e valorizzare l'originalità del soggetto, favorendone le caratteristiche e le attitudini.

La maturazione avviene solo se fra educatori e giovani si crea una collaborazione attiva e consapevole.

L'esito è l'autonomia del giovane, la capacità di camminare da solo, di fare scelte critiche, di inventare uno stile di vita significativo, arrivando ad affermazioni e modi di vivere a volte impensati per lo stesso educatore, che pure l'ha accompagnato nel suo cammino.

L'apertura a tutti i giovani e ad ogni giovane

Una sesta intuizione è l'attenzione ad elaborare proposte in cui tutti i giovani possano essere coinvolti. Se Don Bosco affermava: «Basta che siate giovani perché io vi ami assai», vivere secondo lo stile salesiano oggi è intuito come «simpatia e volontà di contatto con tutti i giovani» (Costituzioni SDB 25), in modo da essere per ogni giovane «attesa accogliente, presenza attiva e testimoniante» (Costituzioni FMA 67).

La cordialità e l'amicizia rendono il Salesiano punto di riferimento per tutti, soprattutto per i giovani più poveri, per quelli che hanno meno sicurezze affettive o sociali. Con questi, in modo particolare, il Salesiano è disposto a condividere ansie e problemi pur di accompagnarli nei momenti decisivi dell'esistenza.

L'apertura a tutti i giovani non significa abbassamento delle attese educative, ma urgenza di offrire a ognuno ciò di cui ha bisogno qui-ora e chiedergli di rispondere con gesti commisurati alle sue possibilità.

Tutti i giovani che vivono in ambienti salesiani entrano in contatto con un'unica proposta di vita e di spiritualità. In qualche modo camminano percorrendo un unico itinerario, al cui interno vengono ritagliati diversi percorsi educativi e religiosi, a seconda dei soggetti e dei gruppi. Questa gradualità e differenziazione, dentro un unico cammino, è una scelta qualificante il servizio salesiano a tutti i giovani.

2. LE OPZIONI OPERATIVE

Con opzioni operative intendiamo le scelte fondamentali di metodo educativo, collegate con le intuizioni carismatiche che sono diventate patrimonio comune, applicabili a tutti i contesti dove operano SDB e FMA.

Anche nell'ambito delle opzioni è difficile arrivare a uno sguardo completo sull'esistente.

Nella diversità e complessità delle situazioni ci sono però dei denominatori comuni, che riconduciamo ad alcuni nuclei condivisi.

Vivere l'accoglienza

Il sistema preventivo è pedagogia dell'accoglienza gratuita e disinteressata. Da intuizione teorica diventa un modo di fare educazione con i giovani quando si realizzano alcune condizioni:

- la creazione di un clima di relazioni interpersonali amichevoli fra i giovani e fra educatori e giovani, in cui prevale la confidenza reciproca, la spontaneità, il dialogo, la condivisione;

- l'accettazione dei giovani così come sono, senza troppi filtri che selezionino l'entrata e l'uscita da un ambiente salesiano. Ci sono certo dei «criteri» di ammissione, pena il dequalificare l'ambiente educativo; ma sono ridotti al minimo, affinché a ognuno sia data la possibilità di intraprendere un cammino educativo. In questo modo l'accoglienza non è solo un rapporto fra persone, ma una qualità dell'ambiente salesiano. In esso il giovane può sentirsi a casa sua senza che gli vengano imposte contropartite impraticabili e selettive;

- la tensione tra quello che i giovani si portano dentro come attese, interessi, intuizioni, e le proposte che fecondano tali attese e interessi per aiutare a prendere decisioni sulla esistenza propria e su quella collettiva. Accoglienza non è sinonimo di silenzio educativo o di assenza di proposte, ma significa far incontrare con coraggio e fantasia mondo dei giovani e tradizione culturale e religiosa.

Creare ambienti di «tipo oratoriano»

Il termine oratoriano non viene riferito a una istituzione, ma a un modello o «immagine» di ambiente educativo.

In questa opzione vanno individuate diverse scelte.

- Si propongono attività molteplici per rispondere agli interessi diversi dei giovani. Ciò non è semplice attivismo. È scegliere una forma di apprendimento attivo, in cui si fa ricorso allo sperimentare, al ricercare, all'essere protagonisti, all'inventare e riesprimere iniziative in un ambiente sufficientemente elastico e plasmabile. Queste attività sono luogo in cui le attese dei giovani entrano in contatto con le proposte di valore e di fede degli educatori. Si tratta sempre di esperienze educative. Così i giovani vengono coinvolti in forma leale nella scoperta dei valori e li assimilano vitalmente.

- Si vogliono aiutare i giovani a passare dal «fare esperienze varie» al «maturare un'esperienza di vita»; cioè a individuare e a praticare uno stile di esistenza radicato nella tradizione, ma insieme reinventato alla luce della fede e delle esigenze positive dell'uomo di oggi. Ciò richiede il fare, ma anche il ripensare, il riflettere, il discernere, il valutare. E richiede intelligenza e cuore per progettare nuove iniziative e attività alla luce dell'esperienza accumulata e degli orizzonti scoperti.

- Si cerca di legare le esperienze tra loro con un'appartenenza crescente all'ambiente. Se le attività non aiutano a riconoscersi nell'ambiente educativo, diventano un inutile dispendio di energie. I Salesiani sono attenti perciò alla forza propositiva dell'ambiente, come un'atmosfera unificante, dove quel che viene detto si percepisce già attuato, e diviene per questo condizione, veicolo e proposta di valori.

Il clima, lo spazio di libertà, lo spirito di solidarietà, il protagonismo educativo sono gli elementi più importanti che permettono a ogni comunità educativa di avvicinarsi al modello oratoriano.

Stare con i giovani

È il principio dell'assistenza salesiana.

L'assistente-educatore vive la sua funzione tra la condivisione quotidiana e appassionata della vita dei giovani e l'impegno di essere di stimolo, proposta, arricchimento umano e religioso oltre le conquiste che i giovani hanno già fatto.

La convinzione di fondo è che il vissuto giovanile libera tutto il suo potenziale positivo quando gli educatori non si sottraggono al compito di essere presenti e attivi, ma offrono elementi di maturazione, prevengono situazioni negative, aprono costantemente a una visione umana e religiosa dell'esistenza.

Questa opzione si concretizza in alcune sottolineature.

- Giovani e adulti vivono un'unica esperienza educativa secondo la propria ricchezza personale e la propria competenza: sono tutti «a scuola», gli uni educatori degli altri.

- Si riscopre il ruolo specifico dell'adulto. Egli è consapevole di dover «trasmettere», a nome della società e della Chiesa, quanto lungo la storia è stato elaborato, ma anche di dover distinguere ciò che di questo patrimonio è valore perenne o esperienza caduca. Sa soprattutto che il suo compito è far entrare in sintonia i valori umani e religiosi con le intuizioni che le diverse generazioni giovanili si portano dentro.

- Viene valorizzato lo «stare insieme» come luogo educativo. Non si sta insieme per poi educare e fare proposte. La condivisione quotidiana, ispirata all'amore per la vita e alla passione evangelizzatrice, è già scambio di valori umani e di fede. Stare con i giovani non è «perdita di tempo», ma comunicazione immediata e vitale, molto più efficace di quanto non Io sia quella soltanto verbale.

Questo richiede un dispendio di energie fisiche, psichiche e spirituali che impegnano fortemente l'educatore.

Favorire l'esperienza di gruppo

Si parte dalla convinzione che per educare nello stile del sistema preventivo è essenziale che i giovani facciano una esperienza di gruppo con la presenza di uno o più educatori.

La scelta del gruppo è una scelta ritenuta oggi irrinunciabile. Il Salesiano si decide per il gruppo perché sa che tale forma di aggregazione più di qualunque altra:

- costituisce la mediazione tra la grande massa in cui si rischia l'anonimato e la solitudine esasperata che rinchiude in se stessi;

- aiuta il giovane a ritrovare più facilmente la propria identità e a riconoscere e accettare la diversità degli altri;

- è il banco di prova in cui fare esperienza di solidarietà, trovare il coraggio per avventurarsi nel territorio, dove il confronto e il dialogo sono richiesti, ma che, a volte, costituiscono esperienze dure da cui si tenta la fuga;

- è il passaggio (quasi obbligato) per maturare un'esperienza di comunità e di Chiesa, interiorizzando l'annuncio e gli atteggiamenti evangelici;

- è segno di vitalità, dentro una più vasta comunità educante: permette ai giovani di essere protagonisti, di elaborare valori con le categorie culturali a cui sono sensibili.

La proposta educativa di fare gruppo ha assunto negli ambienti salesiani alcune caratteristiche:

- la spontaneità nell'associarsi: questo è più una conquista che un punto di partenza. Se nei gruppi del tempo libero l'aggregazione spontanea richiede di apprendere la fedeltà, la frequenza, il disinteresse nel rapporto amichevole, in una classe scolastica si giunge alla spontaneità superando ostacoli come il formalismo del rapporto, la concentrazione esclusiva nello studio e nella propria riuscita;

- la valorizzazione di tutti gli interessi giovanili come elementi attorno a cui è possibile aggregarsi. Ogni legittimo interesse è educativo e offre la possibilità di intraprendere e percorrere un cammino di crescita: lo sport, la musica, il turismo, il servizio agli altri, l'approfondimento della fede.

Il gruppo è dunque un luogo in cui vivere la tensione positiva tra l'esistente da valorizzare e le proposte culturali e religiose da fare.

Progettare itinerari

La crescita umana e cristiana dei giovani non è affidata soltanto all'esperienza gratificante delle attività o alla capacità unificante dell'ambiente. Non è fondata nemmeno sull'aggiunta di contenuti educativi o catechistici sistematizzati una volta per sempre e adatti a tutti.

L'esperienza deve adeguarsi ai ragazzi che vivono diverse situazioni personali e ambientali, anche se si misura sempre con la mèta a cui tendere. Si tratta perciò di:

- pensare quali siano gli obiettivi più urgenti, possibili per dei giovani concreti;

- stabilire contenuti progressivi e modalità di interiorizzazione;

- organizzare il tutto in forma dinamica e flessibile come risposta alla vita;

- camminare verso la mèta del «buon cristiano e dell'onesto cittadino», cercando di consolidare permanentemente alcuni valori, atteggiamenti e capacità fondamentali;

- verificare infine, per discernere attraverso i risultati comprovabili, l'adeguatezza delle proposte e degli interventi.

Questo significa in breve elaborare itinerari. Nonostante la cura con cui si programma, si è sempre disposti a incominciare di nuovo per ridare a tutti la possibilità di camminare, a coloro che iniziano e a coloro che hanno perso il passo.

3. L'ANIMAZIONE DI GRUPPO

Abbiamo presentato, per accenni veloci, le caratteristiche principali della pedagogia praticata negli ambienti salesiani. Il racconto di questa esperienza non è tuttavia fine a se stesso. Lo abbiamo fatto per procedere oltre.

A questo oltre diamo un nome: animazione di gruppo. Il gruppo riporta al vissuto di molti confratelli, consorelle e collaboratori laici, e richiama un nucleo cruciale della pedagogia salesiana di ieri e di oggi.

Ma c'è il termine animazione che evoca una costellazione di significati nuovi non sempre compresi. L'introdurlo non vuol essere una concessione alla moda, un ripresentare vecchi contenuti con nuove parole lasciandone immutata la sostanza. È invece rendersi conto che il cammino, percorso nell'attualizzare il sistema preventivo, ha dato origine a inedite comprensioni non del tutto riducibili a quanto si è vissuto e praticato precedentemente.

Un cammino

L'uso del termine, invalso a partire dalla seconda metà degli anni '70 per esprimere una domanda molto sentita, è entrato nel vocabolario salesiano ed è stato codificato nei testi costituzionali e nei documenti capitolari.

Accolta in linea di principio, la prassi dell'animazione è andata maturando ulteriormente attraverso l'analisi delle sue molteplici implicanze. L'animazione diventa uno dei tre punti fondamentali che assicurano la realizzazione di una pastorale-educazione, e richiama la scelta del progetto e della comunità educante.

L'approfondimento dell'animazione in campo educativo è venuto a convergere e in parte ha provocato il risveglio dell'esperienza associativa, non come parallela o contrapposta alle istituzioni complesse e organizzate, ma come dinamismo che può completarle e modificarle.

L'associazionismo è apparso come un'esperienza capace di raccogliere le nuove domande educative di personalizzazione e partecipazione rimaste al margine nelle altre agenzie. Sono nati gruppi e associazioni autonomi o collegati in modi diversi. Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice hanno provato a fare educazione e pastorale in questa realtà. Mentre si sono personalmente qualificati, hanno coinvolto i giovani nel medesimo servizio.

I testi che hanno tentato una sintesi dell'esperienza associativa in corso hanno cercato di cogliere la sua spiritualità e di comporre in unità le intuizioni metodologiche sparse nelle sue diverse espressioni.

L'animazione e l'animatore di gruppo sono apparsi così all'incrocio delle problematiche, delle domande e delle possibilità educative.

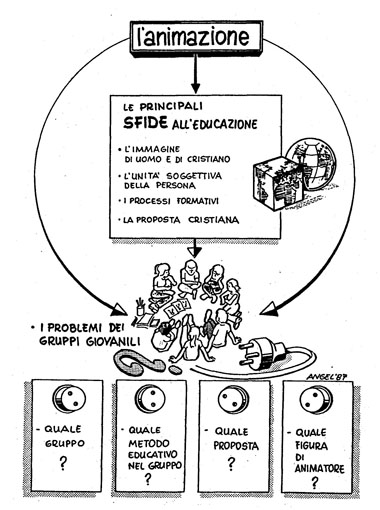

A confronto con nuove sfide

Se il termine animazione sembra quello maggiormente in grado di esprimere il cammino di riflessione educativa fatta in questi ultimi anni, sembra anche quello maggiormente in grado di accogliere le sfide del processo di cambiamento culturale che sta coinvolgendo l'intera umanità e di suggerire le risposte richieste dalle nuove generazioni per una crescita integrale.

Non è indifferente per l'animatore riuscire a individuare queste sfide, a formularle e gerarchizzarle correttamente per trovare risposte vicine ai problemi reali. Perciò ne vengono richiamate alcune.

- Si assiste oggi a un proliferare di immagini di uomo spesso contrapposte. Più spesso ancora, si offrono frammenti di immagini incompatibili tra di loro, veicolate dalle più svariate agenzie. In questo contesto siamo invitati ad accompagnare i giovani a diventare uomini e cristiani avendo chiarito a noi stessi quale immagine di uomo e di cristiano guida il nostro lavoro educativo.

La sfida è individuare l'orizzonte umano e religioso in cui l'educazione deve muoversi oggi mète che essa è chiamata a perseguire. Si richiede per questo un profondo ripensamento del patrimonio sociale ed ecclesiale, ed è urgente saper formulare che cosa significa, in concreto, essere uomo e cristiano oggi.

Occorre dar vita a modalità educative che sottraggano il giovane alla dispersione a cui è esposto nella vita sociale e che lo aiutino a comporre un'immagine in base alla quale individuarsi.

L'animazione sottolinea la necessità di un clima di comunicazione con altri giovani e tra giovani e adulti, che faciliti il maturare di valori per fare una sintesi tra i vari messaggi e l'esperienza personale. Il gruppo, quindi, come luogo di comunicazione, è il laboratorio ideale in cui i giovani, in sintonia con l'ambiente culturale, sociale ed ecclesiale, ma anche attraverso parametri e quadri di riferimento elaborati criticamente vivendo e lavorando insieme, giungono a disegnare una immagine di uomo e di cristiano in base a cui orientarsi.

- Ci si trova in un mondo di offerte settoriali martellanti, che di volta in volta esasperano una dimensione del vissuto, per cui il singolo è spesso diviso, scomposto in parti che sembrano svilupparsi autonomamente e in modo contraddittorio. In questo contesto la perdita dell'unità soggettiva dell'uomo, e in particolare del giovane, non è un rischio immaginario. Fare unità, dar vita a una coscienza personale, arrivare a una coerente scala di valori, diventa spesso un'impresa difficile.

La sfida, in questa situazione, è far convivere ragione e sentimento, libertà e legge interiore, individualità e solidarietà, vita privata e partecipazione sociale. Resta inoltre problematico, particolarmente per i giovani, fare spazio nella propria vita a una matura dimensione religiosa, premessa indispensabile per aprirsi a una proposta di fede cristiana.

Occorre perciò abilitare i giovani a radicarsi nella cultura come totalità coerente e riflessa di significati e valori; a riscoprire la ricchezza del proprio ambiente di vita; a ricercare le condizioni per diventare se stessi.

Ciò che si chiede tuttavia all'animatore non è di travasare nei giovani una cultura «già fatta», ma abilitarli a farla, a rielaborarla, a coinvolgersi nella produzione di nuovi valori ed espressioni culturali.

- Si vive in un tempo di crisi dei processi formativi delle nuove generazioni. È notevole la difficoltà di trasmettere loro in modo significativo e praticabile il patrimonio culturale, sociale e religioso; come pure è arduo educare a dare risposte personali sempre più consapevoli e motivate, radicate nell'esperienza dell'umanità. I processi di socializzazione e di inculturazione risultano polverizzati e contraddittori a causa del moltiplicarsi delle appartenenze. I processi educativi in famiglia, nella scuola e nella comunità cristiana sembra non riescano a raggiungere il proprio intento. Tutto ciò provoca nei giovani un profondo disagio esistenziale.

La sfida è inventare luoghi, processi, forme di rapporto e comunicazione che consentano di consegnare in forma soddisfacente il patrimonio di umanità elaborato dalle generazioni passate e di svegliare le risorse personali dei giovani nella linea della creatività, della continuità, della novità.

Bisogna dunque dar vita a nuovi luoghi e processi di trasmissione e di educazione che siano in grado di sostenere la scuola, la famiglia, la comunità umana - integrandole e unificandole - nei loro compiti educativi.

L'animazione opera prevalentemente nel tempo libero considerandolo un originale luogo di formazione, sia per trasmettere il patrimonio culturale e religioso, sia per aiutare a dare un significato alla propria vita. Ciò non toglie che possa informare anche i processi che hanno luogo in ogni istituzione educativa, impostandoli sulla partecipazione attiva dei soggetti.

- Si constata molto spesso di vivere in ambienti segnati dalla secolarizzazione e dall'ateismo pratico, in cui le soluzioni dei problemi umani sono affidate alla razionalità o consegnate, se si tratta del senso e dei valori, alla decisione individuale, in cui l'esperienza della fede non ha rilevanza. Ci sono altri contesti dove dall'annuncio evangelico e dalla pratica cristiana si attende la capacità di creare una nuova coscienza storica e di trasformare la società. In ambedue i contesti si fa strada l'esigenza di ripensare la proposta cristiana.

La sfida riguarda sia il contenuto della proposta (come dire la fede oggi?), sia i luoghi in cui farla (la Chiesa «istituzionale» è percepita distante), sia le modalità con cui proporre concretamente il cammino di fede. Proviene da persone di tutte le età, ma la sfid riguarda più da vicino gli adolescenti e i giovani dopo il cammino catechistico che li ha condotti ai sacramenti dell'Eucaristia, della Confederazione e Riconciliazione.

Occorre quindi ripensare a fondo i processi di evangelizzazione. Per la maggior parte dei giovani fare proposte esplicite di fede ha senso quando riescono a intuire dove questa buona notizia può essere collocata nella propria vita. Se la proposta viene formulata disinteressandosi delle attese giovanili, oppure opponendo ciò che è umano e ciò che è religioso, essa risulta insignificante. Per altri giovani la proposta, pur fatta in modo significativo, non risulta convincente perché non hanno maturato ancora una domanda o invocazione religiosa.

Fa parte dell'animazione abilitare alla domanda religiosa, cioè a una reazione personale alle sfide di ogni giorno dentro cui si riconosce che la vita ha in sé la forza di mettere in movimento verso il mistero di Dio sfiorato in ogni avvenimento e situazione.

I problemi che i gruppi giovanili salesiani pongono all'animazione

Le sfide e le indicazioni di rotta a cui abbiamo fatto cenno, coinvolgono tutta la comunità educativa, i suoi progetti e le sue iniziative: fare animazione risulta dunque un impegno complesso.

Di questo è consapevole, in modo particolare, chi nella comunità ha il compito di animare gruppi. Le sfide e i cammini dell'animazione sono i problemi con cui egli è chiamato continuamente a confrontarsi. L'individuazione di questi problemi può allora dare l'avvio alla riflessione sul profilo e la funzione dell'animatore di gruppi giovanili.

- Un primo problema è la difficoltà di far diventare la proposta associativa salesiana una vera esperienza formativa che risponda alle sfide di cui sopra. Gli ambienti salesiani vedono moltiplicarsi i gruppi; ma a qualche animatore, che osserva in modo critico il cammino del proprio gruppo e quello degli altri, si pone con insistenza l'interrogativo: Ma è davvero un'esperienza formativa? O è soltanto intrattenimento, soddisfazione di bisogni, offerta sul mercato giovanile che domanda sport, musica, convivenza, turismo, momenti intensamente religiosi, discussione?

Collegata a questo problema si pone la preoccupazione relativa alla qualità dell'animazione. Viene da chiedersi in che cosa un gruppo animato dal punto di vista educativo e pastorale si differenzi da altri che si rifanno anche all'animazione in un senso più largo e generale; a quali condizioni ogni gruppo può essere in grado di progettare e realizzare un percorso di crescita cristiana.

- Un secondo problema è la chiarificazione del metodo educativo da applicare nel gruppo. L'animazione non è riducibile al solo metodo, ma implica una concezione della vita e dell'educazione, un orizzonte religioso e obiettivi che esprimono la sintesi tra fede e vita. È innegabile però che molti problemi sono legati al come animare, con quale metodo e strategia, soprattutto in vista della valutazione dei risultati. Si vuole una vera corresponsabilità del gruppo nella elaborazione di mète e contenuti o si vuole direttività autorevole da parte dell'animatore? Insomma, si ricerca un metodo di gruppo o un metodo che ha il gruppo come strumento?

Il problema del metodo richiama la funzione dell'animatore den tro il gruppo, proprio perché l'animazione vede i soggetti come protagonisti principali dei processi formativi.

Si può soffrire di un movimento pendolare che va dal timore di invadere i compiti del gruppo all'attivismo eccessivo per cui l'animatore risolve personalmente i problemi, i dubbi e le crisi, per salvare il gruppo. Tra questi due poli opposti occorre descrivere la funzione e i compiti di chi vuole svolgere un'autentica opera di animazione.

- Un terzo problema è lo stile con cui proporre i contenuti, sia quelli culturali e sociali come quelli religiosi ed ecclesiali.

Agli occhi di molti fare animazione significa giocare, stare insieme, senza troppo preoccuparsi di trasmettere ai giovani i grandi valori della cultura e, soprattutto, della fede cristiana. L'animazione talvolta è vista come affievolimento, quando non tradimento, del radicalismo evangelico.

A questo atteggiamento molti reagiscono ritrovando una forte capacità propositiva, tesa a sollecitare la scelta della fede in modo radicale e definitivo, a operare una selezione tra chi condivide o meno le proposte cristiane, tra chi vuole impegnarsi oppure no, tra chi condivide i valori e chi li rifiuta.

Viene da chiedersi se questa è davvero la strada. È possibile, nei termini dell'animazione di gruppo, evitare queste due ipotesi insoddisfacenti per chi ama il sistema preventivo: rimanere solo con chi aderisce sin dall'inizio ed evitare il livellamento di tutti verso il basso? Come tener conto dei «risultati» e come soddisfare le disponibilità dei soggetti?

- Il quarto problema è la qualifica salesiana dell'animatore, cioè la definizione della sua figura o del suo profilo, della sua funzione e dei suoi compiti a partire dal fatto che condivide lo spirito e il progetto ,educativo salesiano.

Identificare la figura dell'animatore salesiano sia rispetto agli altri educatori sia riguardo agli altri animatori non è sempre facile.

Il modello dell'animatore salesiano, infatti, non si alimenta soltanto dei presupposti che scaturiscono dalla riflessione sull'animazione. Emerge piuttosto dall'incontro tra queste e le intuizioni e opzioni che formano il patrimonio carismatico costante del movimento che si riferisce a Don Bosco, cui abbiamo accennato all'inizio di questo capitolo. Si presenta allora l'esigenza di mettere a fuoco le implicanze di questa fusione feconda, come pure la necessità di individuare le coordinate in cui la sua azione si inscrive.