1. L'ARGOMENTO

Da alcuni anni negli ambienti salesiani si parla di gruppi e movimenti giovanili. I rilevamenti mostrano il numero elevato dei giovani coinvolti in questa esperienza. La riflessione si approfondisce a mano a mano che la realtà cresce e vengono individuati i punti strategici per un ulteriore consolidamento. Emerge così, con sempre maggiore chiarezza, il valore educativo e pastorale di questa realtà.

Un primo tentativo di impostazione teorica e di orientamento pratico è stato offerto nel dossier «L'associazionismo delle Figlie di Maria Ausiliatrice» (settembre 1982) e nel documento dei Salesiani «La proposta associativa salesiana. Sintesi di una esperienza in cammino» (gennaio 1985). In essi viene raccolta la prassi che si è sviluppata in diversi contesti e che approda a una conclusione: i gruppi e movimenti che nascono in ambienti salesiani, oltreché per l'apertura massima e per la connotazione educativa, si caratterizzano per un tipo di rapporto, per un modo di elaborazione dei contenuti e per uno stile di accompagnamento che vengono designati con la parola animazione.

All'animazione vengono affidati l'inizio, la continuità, lo sviluppo, la consistenza educativa e pastorale dei gruppi, così come l'unità articolata del movimento al quale i gruppi si riferiscono.

Ma l'animazione ha il volto concreto di una persona: l'animatore. Egli è così indispensabile al gruppo salesiano, che si può quasi stabilire un assioma: ciascun gruppo deve avere un animatore. La sua preparazione e il suo servizio sono allora al centro delle possibilità e dei problemi del gruppo.

Il presente documento riparte da questa conclusione.

La sua stesura è un lavoro congiunto dei due dicasteri di pastorale giovanile: quello dei Salesiani (SDB) e quello delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA). Ciò rappresenta una novità e un segno: manifesta la volontà di operare in comune, ricollegando idealmente i gruppi dei giovani alla corrente spirituale della Famiglia salesiana.

2. FINALITÁ DEL DOCUMENTO

In consonanza con le indicazioni accennate, il sussidio si propone alcune precise finalità.

Raccogliere il patrimonio che sull'animazione si è venuto formando.

L'esperienza che i Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice hanno accumulato è ampia, anche se a volte costituita da una molteplicità di frammenti. È una prassi concreta, risultante da alcune intuizioni carismatiche, fondamentalmente ispirate al sistema preventivo. Ma è anche una riflessione dottrinale, frutto di una lenta elaborazione maturata dai Capitoli Generali e Ispettoriali, dai Consigli Generali (SDB, FMA), dalle équipes di pastorale nazionali e regionali e dai centri di riflessione. Vogliamo comporre questi frammenti in una sintesi che ci consenta di fare il punto sulla situazione attuale e ci spinga oltre.

Aiutare a prendere coscienza della nostra scelta di essere educatori con lo stile dell'animazione. Nel lavoro pastorale scegliamo la via dell'educazione della persona: nell'educazione scegliamo l'animazione.

Qual è il significato fondamentale di questa scelta? Essa implica l'accogliere il giovane nel punto in cui si trovano la sua libertà e la sua maturazione, il risvegliare le sue potenzialità aiutandolo a gestire la propria vita. Vuol dire anche saper aprire la sua vita a nuove proposte coinvolgendo la sua responsabilità.

Si tratta, in sostanza, di considerare l'educazione e l'evangelizzazione nelle loro corrette dimensioni e di stimare valido e importante per l'autocostruzione ogni aspetto dello sviluppo e ogni germe di energia, anche latente. Le risorse di cui è investito un giovane, anche povero, costituiscono le sue possibilità di crescita.

Educazione-evangelizzazione, concepite alla luce dell'animazione, implicano un rapporto educativo liberante e propositivo, un processo educativo costruito in base a obiettivi raggiungibili, una particolare maniera di gestire le esperienze educative e un certo modello di gruppo. Ciascuno di questi elementi e il loro insieme vanno ripensati per rendere efficace la scelta.

Delineare il profilo dell'animatore salesiano tra i giovani. Molti si sentono animatori. Ma lo sono veramente tutti? La figura dell'animatore appare carica di possibilità, ma non ben delineata nella sua specificità e nella sua differenza da altre figure educative.

I Salesiani poi sentono che hanno qualcosa di originale nel loro modo di fare animazione. Che cosa aggiunge o che cosa toglie la denominazione di «salesiano» a un animatore? Gli animatori salesiani sono religiosi/e, sacerdoti, laici. Che cosa condividono a profondità tale da sentirsi uniti, pur con diverse vocazioni ecclesiali?

Intendiamo per animatore salesiano qualcuno che vive in unità inscindibile un'originale esperienza di uomo, di cristiano e di salesiano. Questa esperienza illumina il suo vivere quotidiano e lo sostiene in una decisione: aiutare i giovani a crescere.

Educare non è per lui un compito aggiunto o sovrapposto ad altri aspetti della sua esistenza, ritenuti più importanti. È invece la migliore espressione della sua ricchezza di uomo, di cristiano e di salesiano. È il suo modo di concepire la vita, come possibilità continua di crescita; il suo modo di amare i giovani, aprendo loro orizzonti e speranze; il suo modo di manifestare l'amore di Dio, che chiama tutti alla pienezza della sua comunione secondo il cammino dell'uomo. Egli «crede nelle risorse naturali e soprannaturali dell'uomo», «coglie i valori del mondo e rifiuta di gemere sul proprio tempo» (Costituzioni SDB 17). Intuisce che il suo stile di educare ha un'originalità; si sente animatore riguardo alla vita nel suo insieme: la vita personale, sociale, culturale, religiosa.

Ripensare la pratica dell'animazione nel gruppo. Per molti aspetti l'animazione somiglia ancora oggi a un «programma contenitore». Molti ne parlano, ma ciascuno a modo proprio. Spesso è una parola dentro cui confluiscono modi di pensare, di agire, di confrontarsi molto diversi. C'è chi la riduce a iniziative ben organizzate e a tecniche varie.

Animazione è certamente un tema fecondo di significati, anche se non sempre precisi e chiari. Di qui, forse, nasce una certa confusione. Si fischia di giustapporre tecniche nuove a mentalità e metodi superati.

Se perciò è necessario chiarire che cosa si intende per animazione, diventa ancora più urgente cercare di definire chi è, cosa fa e come agisce l'animatore in un gruppo. È il dirigente che ha modificato i suoi metodi direttivi? È il leader, figura classica di un tempo? Fa quanto era affidato all'assistente ecclesiastico?

Bisogna individuare come la scelta dell'animazione cambia il modo di essere presente dell'adulto nel gruppo giovanile. Non è solo questione di buona volontà o di entusiasmo apostolico. Scegliere di educare nei gruppi con lo stile e il metodo dell'animazione richiede di approfondire servizi, metodi e atteggiamenti specifici. Per animare un gruppo, come per altri ambiti, si esige competenza.

3. DESTINATARI

Il sussidio è stato pensato in funzione di coloro che svolgono un compito di animazione nei gruppi giovanili, particolarmente in quelli che fanno riferimento esplicito alla spiritualità salesiana. Viene dunque particolarmente indirizzato, come continuazione del discorso sulla proposta associativa, ai SDB, alle FMA, ai Cooperatori salesiani, agli Exallievi salesiani e a tutti coloro, giovani o adulti, che scelgono di educare attraverso i gruppi, secondo lo stile salesiano. Può essere utilizzato per la loro formazione iniziale e nella loro permanente qualificazione.

L'animazione però è un tema che riguarda molte altre realtà: la scuola, il centro giovanile, il territorio... L'applicazione a tutti questi contesti si basa su presupposti comuni. Il sussidio, dunque, può essere utilizzato con vantaggio sia da coloro che animano altri gruppi di giovani o adulti, sia da coloro cui è affidata l'animazione di comunità educative e di strutture pastorali.

Una condivisione di orientamenti e criteri tra tutti coloro che si occupano dei giovani in un ambiente, anche se con compiti diversi, è indispensabile per integrare convenientemente obiettivi e iniziative.

4. CRITERI DI STESURA

La considerazione delle finalità e dei destinatari hanno portato a scegliere alcuni criteri per la stesura del documento, criteri che conviene aver presenti nella lettura.

La struttura interna

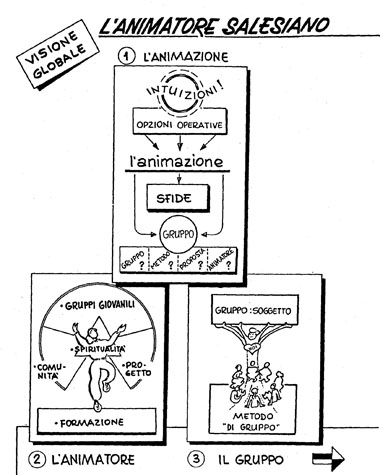

Pedagogia salesiana-animazione-gruppo-animatore sono gli assi portanti di tutto il discorso. I significati e le esigenze inclusi nell'ani mazione vengono collocati all'interno del patrimonio pedagogico salesiano, impegnato oggi a rispondere alle nuove sfide dell'educazione.

Il gruppo viene individuato come il luogo più adatto per la formazione del giovane e l'animatore viene considerato come la figura di educatore salesiano più capace di assumersi il processo globale di crescita del gruppo.

Su questa struttura fondamentale si sviluppano e si collegano i nuclei tematici.

Uno sguardo alle intuizioni e alle opzioni operative caratteristiche della pedagogia salesiana alla ricerca di soluzioni per le sfide educative attuali permette di scoprire nell'animazione interessanti germi di risposta, pur lasciando aperti alcuni problemi (cap. 1).

La presentazione del profilo dell'animatore salesiano come scaturisce da cinque riferimenti - la comunità, la spiritualità, il progetto educativo-pastorale, il cammino formativo, i gruppi in cui svolge il suo servizio - aiuta a cogliere l'originalità di questa figura (cap. 2).

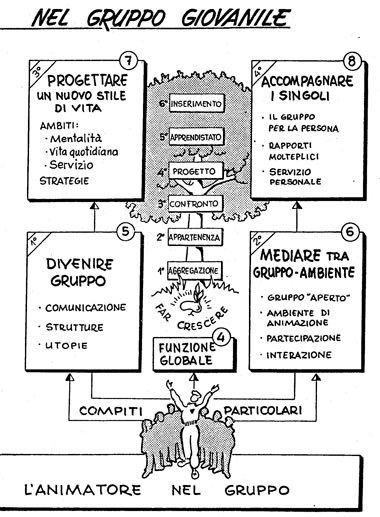

Una particolare riflessione sui processi educativi che possono aver luogo in gruppi aperti a tutti i giovani, anche ai più poveri, mette a fuoco il metodo e il cammino di formazione umana e cristiana nel gruppo (cap. 3 e 4).

Si pone allora la questione dei compiti dell'animatore in questi processi. Non si ha la pretesa di enunciarli tutti. Non sarebbe possibile. I compiti dell'animatore, infatti, sono dinamici e si configurano diversamente a seconda dei gruppi. Tuttavia, seguendo sempre l'ispirazione salesiana, il documento ne esplicita quattro che sembrano fondamentali: aiutare i giovani a divenire gruppo; mediare tra gruppo e ambiente; aiutare a progettare un nuovo stile di vita; accompagnare i membri del gruppo nelle scelte personali (cap. 5, 6, 7, 8).

Attorno ad essi sono raccolte le indicazioni principali che configurano la funzione globale dell'animatore.

La cernita dei contenuti

Scelta la struttura interna e quella formale, era necessario procedere a una disamina dei contenuti. Il materiale esistente, riguardante la dinamica di gruppo o la proposta formativa, appariva assai abbondante.

Più che presentare per esteso e in maniera organica metodi, contenuti, tecniche di gruppo, si è scelto di procedere per costellazione di accenni sufficienti a dar volto ai nodi fondamentali della vita dei gruppi. È sembrato più importante offrire, in questo momento, una sintesi nuova che raccogliere indicazioni dettagliate su ogni punto. Queste infatti sono facilmente reperibili in altre fonti e il riportarle qui avrebbe comportato un'estensione ritenuta non opportuna.

Non ci si è limitati, però, a codificare quello che già circola, ma si è cercato di suggerire orizzonti verso cui camminare. Ciò ha portato ad attingere in modo particolare a due fonti: l'esperienza che si sta realizzando nelle due Congregazioni e la riflessione teorica elaborata dai Centri di pastorale. C'è il riferimento a molti spunti presenti in numerosi studi sia sulla realtà dell'animazione in generale che dei gruppi giovanili in modo più specifico.

Il documento è stato più volte sottoposto a confronto in gruppi di operatori e ripreso, dibattuto e approfondito in incontri di studio. Le valutazioni emerse in questi incontri sono state una prima verifica dell'utilità pratica del materiale offerto.

La scelta del linguaggio

Ci si è orientati verso uno stile meno schematico, a volte abbastanza discorsivo. Ciò rende il documento piuttosto un testo su cui riflettere che uno strumento di immediata consultazione e applicazione.

Pur avvertendo l'istanza di usare un linguaggio facile, divulgativo, tuttavia la specificità dell'argomento (animazione, gruppi, educazione) ha richiesto anche l'uso di termini tecnici. Questo può costituire una difficoltà per chi non ha dimestichezza con l'animazione o con i fenomeni associativi; nello stesso tempo può stimolare la ricerca di un maggior approfondimento in campo educativo.

Ci sono prospettive che ricorrono in più parti di testo. Volendo mostrare l'unità degli obiettivi e del processo che avviene nei gruppi, si è preferito ripetere le prospettive anziché obbligare a continui rimandi, rendendo così più difficoltosa la lettura.

Alcune parole, poi, vengono adoperate secondo un significato ampio, senza quelle precisazioni che appesantirebbero il testo.

Il termine «salesiano» riferito a diverse realtà (animatori, ambienti, tratti...) include sempre, anche quando non viene esplicitato, i SDB, le FMA, 'i Cooperatori, gli Exallievi e in generale ogni collaboratore che opera nei gruppi giovanili, assumendo intenzionalmente lo stile educativo di Don Bosco.

Ci si riferisce ai componenti dei gruppi adoperando sempre il termine «giovani». Quanto viene detto nel testo riguarda sia i gruppi di ragazzi-ragazze, sia quelli di adolescenti e giovani. I riferimenti e il linguaggio, però, vengono ritagliati sull'esperienza di questi ultimi.

Nella stessa linea c'è l'uso del solo maschile (animatore, educatore, compagni...) quando una esplicitazione completa richiederebbe anche il femminile.

Per facilitare la visione d'insieme di tutto il documento e dei singoli capitoli, si sono inseriti schemi grafici che evidenziano la successione e l'intelaiatura dei nuclei tematici.

5. SUGGERIMENTI PER LA LETTURA

Dai criteri di redazione scaturiscono alcuni suggerimenti per la lettura del documento.

Ogni capitolo costituisce una sintesi di molti riferimenti convergenti su un nodo dell'animazione: figura dell'animatore, processi di gruppo, itinerario. Ciò sconsiglia una lettura affrettata. Il testo è da studiare e da approfondire più che da leggere velocemente.

È raccomandabile la lettura in gruppo o mediata, almeno all'inizio, da persone capaci. Per i Salesiani potrebbero essere i delegati ispettoriali di pastorale giovanile; per le Figlie di Maria Ausiliatrice le coordinatrici ispettoriali di pastorale giovanile; per i giovani, gli animatori adulti dei gruppi.

Si richiede pure il confronto tra quello che viene detto nel testo e l'esperienza dei lettori. Il documento è un invito a trarre conseguenze dall'agire, convenientemente approfondito, mediante quadri di riferimento arricchiti.

Si è lavorato alla stesura di questo testo per quasi due anni con l'intima certezza di poter condividere con molti operatori di pastorale la consapevolezza che di strada se ne è fatta nelle due Congregazioni e con la speranza di poter offrire spunti validi per progredire.

Non è una sintesi definitiva. È solo un'indicazione autorevole per consolidare quanto si è già raggiunto e per aprire nuove frontiere su cui fare educazione e pastorale.

Roma, 24 giugno 1987

Elisabetta Maioli, Consigliera Generale per la Pastorale Giovanile FMA

Juan E. Vecchi, Consigliere Generale per la Pastorale Giovanile SDB