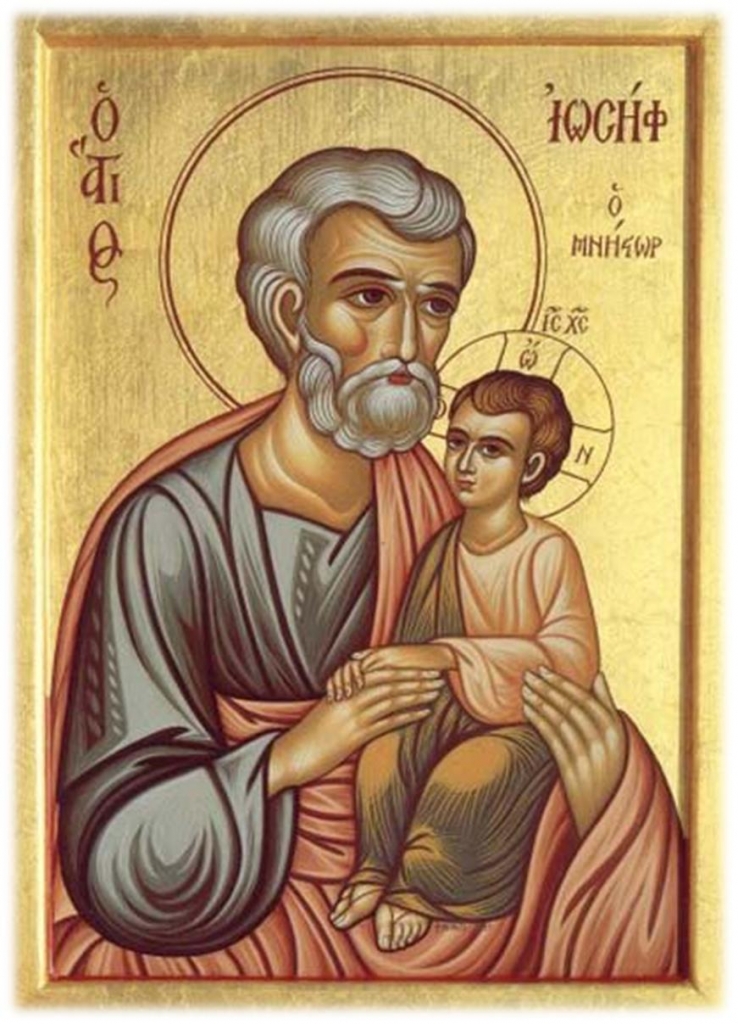

Giuseppe, il santo

delle partite Iva

Gianfranco Ravasi

Ci soffermiamo su una sola parola: quella che nei vangeli definisce la professione di Giuseppe e dello stesso Gesù, prima del suo ministero biblico. Attorno a questa parola greca, téktôn, si è accesa una polemica tra chi vorrebbe continuare a classificare Gesù e la sua famiglia nella categoria della povertà e chi, invece, vorrebbe promuoverla al rango di media borghesia, soprattutto in vista dei vari tentativi di raccordare capitalismo «misericordioso» e cristianesimo.

Ora, è da notare che il primo a definire Gesù un téktôn (e spiegheremo ovviamente che cosa significhi) è Marco che, in occasione di una visita a Nazaret, osserva che i concittadini ironicamente si chiedono: «Non è egli il téktôn, il figlio di Maria?» (6,3). Matteo, che probabilmente si trova a disagio con questo sarcasmo e con questo titolo, riprende il racconto di Marco, ma con una curiosa variante: «Non è egli [Gesù] il figlio del téktôn? » (13,55). Com’è evidente, qui è Giuseppe ad essere iscritto a questa professione. Che la cosa non fosse molto esaltante è confermato anche da Luca che, molto più asetticamente, trasforma così la domanda: «Costui non è il figlio di Giuseppe?» (4,22).

A questo punto, per definire lo statuto sociale di Gesù e del suo padre ufficiale è necessario studiare non solo il vocabolo in questione, ma anche le coordinate socio-economiche della Palestina di quell’epoca. Il termine téktôn di per sé indica il falegname o il carpentiere, «colui che esercita il suo mestiere con un materiale duro che conserva la sua durezza durante la lavorazione, per esempio legno, pietra, corno, avorio», come scrive Richard A. Batey in un saggio scientifico sul vocabolo in questione (non sarebbe, allora, corretta la resa «fabbro»). Le antiche versioni siriaca e copta dei vangeli, i Padri greci della Chiesa, la tradizione popolare e iconografica, hanno optato per la traduzione «falegname».

Tuttavia non bisogna dimenticare che il legno non serviva solo per approntare aratri o mobili vari, ma anche come vero e proprio materiale di costruzione edilizia: infatti, oltre ai serramenti in legno, i tetti a terrazza delle case palestinesi di allora erano allestiti con travi connesse tra loro con rami, argilla, fango e terra pressati, tant’è vero che, dopo le piogge primaverili, potevano spuntare anche steli e un velo verde, come è ricordato nel salmo 129 (vv. 6-7: «Siano come l’erba dei tetti, che, prima di essere strappata, è già secca! Non se ne riempie la mano colui che miete né il grembo colui che raccoglie»).

Con i recenti scavi di Sefforis, un’elegante città a soli 6 chilometri da Nazaret, scelta come prima capitale (poi sarà Tiberiade, sul lago omonimo) del suo piccolo regno di Galilea da Erode Antipa (quello che uccise il Battista e incontrò Gesù durante la passione), si è fatta strada l’idea in alcuni studiosi che Giuseppe e suo figlio abbiano lavorato anche là, entrando così in contatto con la cultura urbana ellenistica. Tuttavia è strano che nei vangeli non sia mai menzionata Sefforis durante il ministero galilaico di Gesù: saremmo perciò di fronte solo a una generica possibilità. Ma a questo punto è necessario collocare la classe del téktôn nel quadro sociale dell’Israele di allora. Per cercare di elevare di rango Gesù, uno studioso tedesco, Rainer Riesner, nell’opera Jesus als Lehrer («Gesù come maestro»), pubblicata nel 1981, è risalito all’equivalente aramaico del vocabolo téktôn: in quella lingua, allora parlata, si usava il termine naggara’, che voleva dire «carpentiere, falegname, tornitore, artigiano», ma che poteva significare anche «maestro, artista». Così Giuseppe e Gesù sarebbero stati in realtà insegnanti o artisti. Peccato, però, che questo significato «liberale » del vocabolo naggara’ sia documentabile solo in epoca tarda e che esso non abbia alcun riscontro nelle antiche tradizioni giudaiche della Mishnah, la raccolta documentaria della vita e delle credenze dell’Israele anche dell’epoca di Gesù.

Se, dunque, stiamo all’accezione più comune e fondata sopra descritta, ci possiamo ora chiedere: essere téktôn significava appartenere all’ultimo livello della scala sociale, per cui Cristo era sostanzialmente un povero e un indigente?

Naturalmente la nostra risposta prescinde dal suo successivo insegnamento radicale e «utopico» nei confronti della ricchezza, insegnamento che spesso è sbrigativamente liquidato o «smitizzato» da certi alfieri del connubio tra capitalismo e cristianesimo.

Su questo argomento, in realtà, bisogna procedere con molta cautela, senza fondamentalismi, sì, ma anche senza fin troppo comodi sincretismi, come fanno certi teologi americani del conservatorismo «misericordioso». Se stiamo alla documentazione e alla ricostruzione più attenta e fondata del quadro socio-economico giudaico del I secolo, possiamo ottenere i risultati che seguono: a) a livello delle alte classi, in quel piccolo principato che era la Galilea si attestava un gruppo molto ristretto, che comprendeva, oltre a Erode e alla sua corte di ufficiali e di notabili (evocata nel racconto del martirio del Battista, in Marco 6,21), i latifondisti, i grossi mercanti e i sovrintendenti alla esazione delle tasse (si pensi a Zaccheo, anche se egli era di Gerico, in Giudea); b) al livello opposto, il più basso, erano collocati invece i lavoratori a giornata (si ricordi la parabola di Matteo 20,1-16), i braccianti e quello che Sean Freyne, nella sua opera sulla «Galilea da Alessandro il Grande ad Adriano» ( Galilee from Alexander the Great to Hadrian), pubblicata in America nel 1980, chiama «il proletariato rurale»; l’abisso era raggiunto dagli schiavi per debiti, costretti a un pesante lavoro agricolo nei latifondi; essi, però, costituivano un’entità molto ridotta. La categoria del téktôn, come quella prevalente dei piccoli coltivatori e dei pescatori – alla cui cultura Gesù attingerà spesso nella sua predicazione, elaborandone immagini e comportamenti –, si collocava a un livello intermedio tra quei due estremi, ma con una tendenza verso il basso. Perciò non ha alcun senso applicare alla famiglia di Gesù la classificazione di middle class, che negli Stati Uniti ha un valore molto più alto nella scala sociale, né quella di borghesia a cui siamo abituati. Con molta fantasia c’è stato chi, come G. Wesley Buchanan, in un articolo apparso nel 1965 sulla rivista Novum Testamentum è arrivato al punto di immaginare Gesù come un amministratore commerciale che sovrintendeva agli operai di un’impresa di costruzioni (il titolo era significativo: Jesus and the Upper Class )! In realtà la famiglia di Gesù non era povera in senso stretto, ridotta alla miseria degli schiavi o all’aleatorietà economica dei lavoranti a giornata, ma neppure era da ricondurre alla nostra borghesia commerciale, piccola o media che sia. Si trattava di un tenore di vita decoroso ma modesto, legato per il contadino alle mutazioni climatiche e al mercato e per il falegname-carpentiere-artigiano alle commissioni, all’incremento edilizio e all’inflazione, per non parlare delle tassazioni gravose, sia civili sia religiose.

In questa luce – ovviamente con differenti coordinate storiche e sociali – la famiglia di Gesù è da ricondurre alla maggioranza dei lavoratori dipendenti attuali e a certi ambiti artigiani solo familiari e ristretti. I dati evangelici sulla sua vita e sulla sua predicazione lo riportano costantemente a questo orizzonte semplice e modesto. I centri che egli visiterà durante la sua predicazione galilaica saranno appunto quelli popolati da questa classe: Nazaret, Cana, Nain, Corazin, Cafarnao. Come si è detto, il suo itinerario non comprenderà mai Sefforis o Tiberiade, città ellenistiche e «residenziali».

Anche questa «modestia» diventa, allora, un segno dell’incarnazione che colloca Dio nella quotidianità semplice. Il cristiano sarà invitato a lavorare con le proprie mani, come farà anche Paolo che ai Tessalonicesi scriverà: «Voi ricordate, infatti, o fratelli, le nostre fatiche e i nostri stenti: lavorando giorno e notte per non essere di peso a nessuno di voi, vi abbiamo predicato il vangelo di Dio» (1Tessalonicesi 2,9), ribadendo comunque che «se uno non vuole lavorare, neppure mangi» (2Tessalonicesi 3,10); un impegno condotto con fedeltà, ma senza la frenesia dell’accumulo, come suggerirà Gesù stesso nel Discorso della Montagna: «Per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete […]. Non angustiatevi, dunque, dicendo: “Che mangeremo? Che berremo?” oppure: “Di che ci vestiremo?” Tutte queste cose le ricercano i gentili» (Matteo 6,25.31-32).

Tra parentesi, è curioso ricordare che il motto paolino «chi non lavora non mangia» fu inserito anche nella costituzione sovietica, e Lenin, nell’opera I bolscevichi conserveranno il potere statale?, scriveva: «Chi non lavora non mangia: ecco la regola essenziale, iniziale, principale che possono e debbono applicare i soviet quando saranno al potere!».

“Avvenire” - 18 marzo 2014