Ciò che è essenziale

per la nuova

evangelizzazione

Bruno Maggioni

Il «che cosa» della nuova evangelizzazione

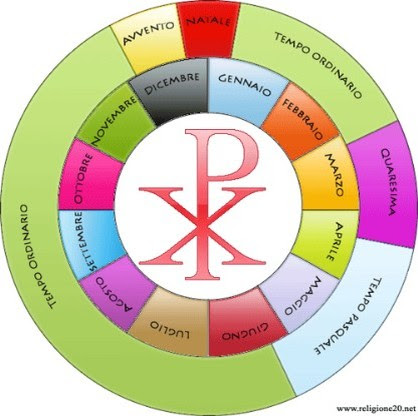

Vorrei proporre alcune note partendo da una riflessione su un tema complesso, osservabile da svariati punti di vista, tutti legittimi e importanti: il rapporto tra fede e cultura, evangelizzazione e cultura. Quando si affronta un problema come questo - al tempo stesso articolato e urgente - si può correre il pericolo di smarrirsi nei suoi molti sentieri passando a lato del punto centrale. E all'interno di tale preoccupazione che ci permettiamo alcune modeste annotazioni.

Il rapporto tra fede e cultura non sopporta - neppure nel medesimo periodo storico, neppure in una cultura che fosse sostanzialmente omogenea - di essere fissato in uno schema unico e fermo. I tre modelli con i quali si è cercato nel postconcilio di esprimere il rapporto tra fede e cultura - il modello della mediazione, della presenza e della fede che genera cultura - non sono realmente alternativi né del tutto separabili. Nati in un contesto polemico, a volte assai vivace e incline alla contrapposizione, hanno via via manifestato una sorta di rapporto circolare.

Giustamente si sottolinea che la fede per penetrare nel cuore e nella mente della persona e modellarne le convinzioni, i principi di comportamento, le opinioni, i rapporti sociali deve necessariamente incarnarsi nella cultura. Ma come intendere l'espressione «incarnarsi nella cultura»? Si passerebbe a lato del problema se ci si occupasse dei destinatari dell'evangelizzazione e dei metodi dell'evangelizzazione, senza riflettere altrettanto accuratamente sul «che cosa» dell'evangelizzazione, quasi si trattasse di un dato scontato. In realtà, nella nuova evangelizzazione è proprio in questione il «che cosa». A volte si ragiona come se esistesse un vangelo allo stato puro, immobile, da inserire poi, di epoca in epoca, nella variabile culturale. Ma non è così. Non abbiamo un vangelo originario «puro», ma solo un vangelo inculturato, già inculturato nella stessa Scrittura e persino nell'evento di Gesù Cristo.

Parlare di nuova evangelizzazione significa parlare di una novità che non tocca soltanto il metodo, ma il vangelo stesso. Il problema più serio non è in quale modo annunciare il vangelo in una cultura diversa, ma come «ripensare» il vangelo dentro questa diversa cultura. Non si tratta di mutare il vangelo, ovviamente, ma di ripensarlo profondamente.

E sotto gli occhi di tutti una sorta di scollatura fra il cristianesimo annunciato e il cristianesimo vissuto. Perché questa scollatura? Semplicemente perché l'uomo è peccatore e perciò la pratica del vangelo non è mai all'altezza dell'annuncio? Fosse così, non ci sarebbe problema. L'impressione, invece, è che il vangelo annunciato non riesca sempre a toccare il vissuto degli ascoltatori. Se le cose stanno così, siamo allora di fronte a un grande problema, che ci riporta al nesso tra fede e cultura, e ci ridice che il problema non riguarda solo il modo, ma il che cosa. Non è ribadendolo, né soltanto cambiando il modo di dirlo, che il messaggio tocca il vissuto dell'uomo, ma ripensandolo. E ciò mette in questione soprattutto l'evangelizzazione.

Oggi il vangelo deve misurarsi con urgenze mai incontrate e rispondere a domande inedite. Nuova evangelizzazione è mostrare che il vangelo sa rispondere ai problemi della post-modernità. Ma mi si permetta di ribadirlo: non è solo questione di adattamento, di forma o di strategia, come purtroppo molti sembrano pensare, ma di «comprensione». Le domande che la storia pone in ogni epoca al vangelo non sono mai, o quasi mai, semplici occasioni che inducono ad adattare il messaggio di sempre ai tempi e alle culture, ma provvidenziali spiragli che possono aiutare a intravedere panorami inediti. Il vangelo è quello di sempre, ma nuovo deve essere il modo di comprenderlo, non soltanto il modo di ridirlo.

Né si dimentichi il fatto che la novità, lo stupore, la forza di convincimento del vangelo stanno nella sua radice, non nei suoi singoli aspetti osservati uno alla volta. Ogni aspetto del vangelo, ogni sua esigenza, esprime il vangelo intero, ed è in questa interezza che prende senso. Tutte le indicazioni evangeliche trovano la loro unità e la loro ragione in un centro da cui scaturiscono e che, perciò, non deve mai appannarsi, né essere mutilato o supposto, ma sempre annunciato.

Questo può spiegare, per fare un esempio, un fatto che a prima vista può sembrare sorprendente: poco si parla della morale sessuale nei discorsi generali, per esempio nelle omelie, molto più invece se ne parla là dove si costruiscono dei veri e propri itinerari educativi. La ragione sta forse nel fatto che la sessualità non è cosa di cui si può parlare frettolosamente, ma solo all'interno di un discorso che fa parte del centro. La concezione evangelica della sessualità suppone molte cose che non si possono - oggi meno che mai - dare per scontate.

Non c'è dubbio che attualmente molti sono i segnali che attestano la vivacità della domanda religiosa. Ma quale religiosità? Non si dimentichi che il vangelo è, proprio nella sua novità, una conversione della domanda religiosa dell'uomo, non una sua acritica e confusa accoglienza. E così i problemi della nuova evangelizzazione sono due: come evangelizzare una cultura secolarizzata che sembra del tutto indifferente alla domanda religiosa; e come evangelizzare una domanda religiosa che, a dispetto di alcune previsioni, non soltanto continua a sopravvivere, ma sembra addirittura aumentare. Il secondo problema non è meno delicato e importante del primo, anzi.

L'evangelizzazione è sempre l'annuncio della novità di Gesù Cristo. È questa l'anima profonda di ogni nuova evangelizzazione, che non voglia essere puramente retorica, o subito vecchia. Il vangelo convince se riesce, al tempo stesso, a offrirsi all'uomo come continuità e novità. Certamente l'uomo attende una notizia che riconosca le sue istanze profonde e le accolga. Ma l'uomo ha anche bisogno di novità, di sorpresa, di orizzonti impensati. La semplice continuità non lo soddisfa. Il solo compimento di ciò che gli è già noto lo delude. Per questo l'evangelizzazione dovrà sì offrire - ed è suo preciso dovere, sia chiaro! - un fondamento sicuro per tutti quei valori di cui l'uomo ha bisogno per vivere e la società per reggersi. Ma non dovrà mai, in nessun caso, lasciarsi rinchiudere dentro questo compito. Il vangelo rifiuta di presentarsi come un semplice sostegno di quei valori che l'uomo identifica da solo, o perché li scorge nelle proprie evidenze interiori, o perché li scorge nelle necessità della convenienza sociale. Il vangelo è questo, ma anche altro. Meglio: è questo perché altro. La forza e il fascino del vangelo non stanno semplicemente nella sua capacità di fondare quei valori che l'uomo via via identifica come necessari, ma nella sua sorprendente capacità di superarli, compiendoli. È questa, a nostro avviso, la carta principale di cui il vangelo oggi - come sempre - dispone per vincere l'incredulità. E una carta sulla quale vale la pena di scommettere.

I tratti irrinunciabili dell'evangelizzazione contemporanea

«Senza la missione ad gentes, la stessa dimensione missionaria della chiesa sarebbe priva del suo significato fondamentale e della sua attuazione esemplare» (Redemptoris missio, n. 34b).

Più che nel passato, oggi siamo attenti a distinguere i vari momenti, o aspetti, della missione: annuncio, aggregazione, inculturazione, dialogo. Distinguere è sempre una ragione di chiarezza, ma non è mai senza qualche rischio, nel nostro caso i pericoli sono soprattutto due.

Il primo è di non distribuire correttamente gli accenti, assolutizzando un aspetto a scapito di altri. Certo ci possono essere situazioni di povertà che impongono - di fatto - un accentuato sforzo di liberazione, o situazioni politiche e religiose che consentono unicamente il dialogo. Ma un conto è fare ciò che le urgenze esigono e le possibilità permettono, un conto è trasformare questo in ragioni teologiche. Ciò accade, ad esempio, quando si teorizza che la promozione è più importante dell'annuncio, o quando si teorizza che il dialogo interreligioso è la missione, finendo col considerare - nell'uno come nell'altro caso - l'annuncio e la conversione come qualcosa di puramente accessorio.

Il secondo pericolo è più sottile, qualche volta trascurato, ma non meno grave: dimenticare che i vari momenti sono uniti non soltanto per il fatto che tutti insieme costituiscono l'unica missione (in quanto aspetti complementari o parti di un tutto), ma anche perché tutti manifestano, sia pure con modalità proprie a ciascuno, l'unica logica evangelica. Non solo l'annuncio, ma anche la promozione, il dialogo, la stessa aggregazione, devono svelare i tratti inconfondibili dell'originalità cristiana. In questo senso si può dire che ogni momento della missione riproduce il tutto. La traccia costante e inconfondibile - identica anche se può presentarsi multiforme - del Dio di Gesù Cristo è il dono di sé. Qualsiasi momento della missione sia chiamato a vivere, un uomo è totalmente missionario se totalmente si dona.

Cuore della missione è l'annuncio

Secondo l'unanime testimonianza del Nuovo Testamento, il cuore della missione è l'annuncio di Gesù Cristo. E vero che, secondo la testimonianza evangelica, Gesù ha annunciato il Regno, ma è anche vero che ha posto tutte le premesse per dare al Regno il suo nome. Il regno di Dio giunge con la venuta di Gesù: la sua persona, le sue parole, la sua vita. In ogni caso, così hanno compreso le prime comunità cristiane, che hanno tutte annunciato il nome di Gesù Cristo.

Naturalmente è un annuncio che può avvenire - e di fatto avviene - in gradi e in forme differenti. Possono persino esserci situazioni storiche nelle quali l'annuncio esplicito debba essere differito, o perché impedito o perché prematuro. Ma l'annuncio è sempre la tensione profonda, nativa, di ogni gesto missionario.

Annunciare Gesù Signore vuol dire annunciare una persona e un evento, che è insieme salvezza e rivelazione. La singolarità cristiana non sta anzitutto in una dottrina o in una morale, ma in un evento. Che Dio ami l'uomo e che gli uomini debbano vivere da fratelli, è un messaggio che si può trovare anche altrove. Ma che il Figlio di Dio si sia fatto solidale con l'uomo al punto da diventare uomo e vivere la precisa vicenda d'uomo che fu la vita di Gesù di Nazaret, questa è un'imprevedibile novità. La nota della «novità» cristiana, così intesa, è una chiave essenziale per comprendere la missione, per fondarla solidamente e per condurla correttamente.

Le prime comunità cristiane hanno trovato il coraggio di inculturare profondamente il loro annuncio, sia nell'ambiente giudaico che nell'ambiente ellenistico. Tuttavia il vangelo non ha mai perso la sua caratteristica di annuncio, cioè di una notizia che si può solo raccontare e testimoniare, non dedurre.

Come già osservato, nel suo discorso di Atene (At 17) Paolo ha dialogato con le convinzioni morali e con l'esperienza religiosa dei suoi ascoltatori, ma quando è giunto al punto cruciale non ha potuto fare altro che proclamare: «Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio» (At 17,23).

Trattandosi di un gesto di Dio libero e sorprendente, l'evento di Gesù Cristo non può che essere raccontato. Alla sua conoscenza non si giunge attraverso nozioni già possedute, bensì attraverso l'accoglienza di una notizia. Lo spazio del dialogo - un dialogo vero, gratuito, non strumentale - è ampio. Si può addirittura affermare che il dialogo è lo stile di ogni forma di missione. Ma la notizia di Gesù Cristo non è dialogabile.

La sottolineatura della novità di Gesù Cristo deve essere completata con la sottolineatura della sua continuità. La frase di Paolo, che abbiamo citato, afferma la novità («io ve lo annuncio») e al tempo stesso la continuità («colui che, senza conoscerlo, voi adorate»). Questo perché Gesù Cristo compie le attese e insieme le supera. Nel suo dono c'è un «oltre», che apre all'uomo orizzonti inattesi, insospettati.

La consapevolezza di questa novità nella continuità è importante per accentuare giustamente sia il dialogo sia la notizia, sia l'accoglienza dei bisogni dell'uomo sia il loro superamento. In ogni caso, la missione non può rinchiudersi dentro i bisogni dell'uomo, dico anche dentro i bisogni religiosi, né può pretendere che basti partire da questi per approdare a Gesù Cristo.

Certamente tutto cadrebbe, se il vangelo non fosse il compimento delle attese più profonde dell'uomo. Tuttavia ciò che Dio ha fatto è misurato sulla grandezza del suo amore, non semplicemente sulle richieste dell'uomo. Gesù Cristo è un dono inaspettato e gratuito, e gratuita, di conseguenza, deve essere anche la missione. Accolta o no, utile o no, il missionario porta a tutti la notizia di quanto Dio ha fatto per tutti.

Gesù Cristo è una notizia che aggrega

Già il Nuovo Testamento è unanime nel sottolineare che l'annuncio di Gesù Cristo aggrega, fa nascere la chiesa, la dilata, fa sorgere dovunque nuove comunità. E tutto questo per sua logica interna.

Anche sotto questo aspetto però, giova ripeterlo, non sempre la missione può compiere per intero la sua traiettoria, e non sempre l'annuncio può giungere alla formazione di una comunità. Ma questa resta, in ogni caso, la sua direzione naturale, anche se non tocca a noi stabilire se debba realizzarsi nel tempo presente o nel futuro di Dio.

Ma anche questa irrinunciabile direzione ecclesiale della missione deve manifestare i tratti inconfondibili del vangelo.

Per esempio la trasparenza. La chiesa annuncia Gesù Cristo, non se stessa; lascia trasparire la sua carità, non la propria. La chiesa non deve avere altra ambizione che quella di restare all'ombra del proprio Signore. Per questo deve in ogni circostanza rimanere ferma, e ben visibile, la differenza fra lei e il Signore. Consapevole che quanto essa può fare è sempre molto meno di quanto Dio ha fatto, la chiesa non si accontenta di mostrare la propria vita, ma continuamente racconta e celebra la vita di Gesù Cristo.

Un secondo tratto evangelico è la consapevolezza che la chiesa è la primizia del Regno, ma non la pienezza. La chiesa non si identifica con il Regno, tanto che prega: «Venga il tuo regno». Neppure però semplicemente lo annuncia e lo prepara. Ne è la storica anticipazione. Il Regno sovrasta la chiesa perché più ampio (abbraccia infatti tutta l'azione di Dio presente nel mondo) e perché escatologico. Questa semplice consapevolezza, ovvia per il vangelo, apre alla missione grandi spazi. La missione non può ridursi alla dilatazione della chiesa, ma è anche un cammino - nel mondo e con il mondo - verso il comune approdo finale. Un cammino insieme che non necessariamente, almeno in modo visibile, passa attraverso l'inserimento storico nella chiesa. Se questo è vero, allora missionario è chi porta al mondo la notizia di Gesù Cristo e al tempo stesso sa scoprire le tracce già presenti del suo cammino.

L'impegno per la liberazione dell'uomo

È inutile spendere parole per ricordare che l'impegno per la liberazione dell'uomo, di ogni uomo e di tutto l'uomo, non è a lato della missione, ma dentro. Gesù ha parlato di Dio e ha sanato i corpi. Ma dobbiamo anche ricordare che la promozione dell'uomo è missione se svela i tratti dell'originalità cristiana.

Il primo è la gratuità: la chiesa si impegna per l'uomo, non per imporsi all'attenzione del mondo, quasi volesse riguadagnarsi uno spazio che non avrebbe più se parlasse solo di Dio; né per convertire, ma semplicemente perché ogni uomo è amato da Dio.

Il secondo tratto è la pazienza. C'è anche una generosità impaziente, che nasconde la sottile arroganza di sostituirsi ai tempi di Dio e della storia. È la generosità di chi vuole sempre e subito risolvere le emergenze, senza trovare mai la distanza necessaria per andare alla radice. Se c'è una cosa chiara nella prassi missionaria di Gesù, è che non si è lasciato imprigionare dalle emergenze, ma ha trovato il coraggio - perché di coraggio si tratta - di andare alle radici. Ha puntato il dito sulle cause.

Gesù ha detto - e parlava ai poveri, non ai ricchi -: «Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta» (Mt 6,33). Non che il «resto» venga da solo, senza far nulla. Ci sono emergenze di giustizia che nessun missionario può disattendere e per denunciare le quali deve essere pronto anche a dare tutto se stesso. Ma deve anche essere convinto, in ogni situazione, anche la più disperata, che proprio l'annuncio della lieta notizia del Regno è una grande forza di liberazione, perché restituisce agli oppressi il primo dei beni di cui vengono derubati: la loro dignità, condizione indispensabile perché gli uomini «curvi e umiliati» si alzino in piedi.

I testi evangelici parlano contemporaneamente di annuncio del Regno, di liberazione dal demonio e di guarigione dalle malattie. Certo sono possibili accentuazioni differenti, secondo i luoghi, i tempi, i bisogni e le stesse vocazioni. Ma deve restare fermo in ogni caso - ed è il terzo tratto irrinunciabile - un punto comune, e cioè che gli uomini, a incominciare proprio dai più poveri e deboli, hanno bisogno della solidarietà di Dio, non solo della nostra. La nostra solidarietà può rendere credibile quella di Dio, visibilizzandola, facendola toccare con mano, ma non può sostituirla.

Il quarto tratto è l'universalità, la direzione tipica di ogni missionarietà. Il missionario può anche fermarsi in un posto solo, in un luogo sperduto, ma sempre per aprirlo al mondo. E se anche vivesse tra i poveri, non può dimenticare di dire loro che ci sono altri, tanti altri, poveri come loro, o più di loro. Anche il povero è chiamato al dono di sé, come la vedova del vangelo.

La missione ad gentes

È abituale, oggi, usare la parola missione per un ventaglio assai ampio di realtà: è missione anche l'esercizio della propria professione, l'educazione dei figli, l'attività in parrocchia. Quest'uso molteplice del termine svela un'importante verità, e cioè che dietro la varietà dei molti impegni c'è un'anima comune, che è la testimonianza; ma c'è anche il rischio di perdere il segno forte della missione. La missione per eccellenza, quella a partire dalla quale si comprendono le altre, resta la missione ad gentes.

Si può dire che la missione ad gentes sia la dimensione-tipo, lo specchio di ogni altra espressione di missionarietà. Così, per lo meno, nel progetto evangelico esemplificato dall'itinerario dei discepoli con Gesù. La missione è già inclusa nella stessa chiamata, come un suo elemento costitutivo: «Vi farò diventare pescatori di uomini» (Mc 1,17). Che cosa significhi, poi, di preciso, essere pescatori è detto nelle ultime parole del Signore risorto: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15).

È dunque nella missione ad gentes che si scorgono con più chiarezza le strutture fondamentali di ogni missionarietà (e della stessa esistenza cristiana): per esempio l'esodo, la novità dell'annuncio, la sua universalità.

Ogni cristiano è chiamato a staccarsi da sé e dal proprio mondo per andare verso il nuovo e l'altro. Il missionario ad gentes si stacca dal suo mondo e dalla sua cultura per avvicinarsi a un mondo diverso. Naturalmente l'esodo non si misura sulla distanza geografica (che pure resta un segno), ma culturale e religiosa. E non si misura sul dare (si può dare, infatti, restando all'esterno, senza uscire da sé), ma nel capire.

L'annuncio di Gesù Cristo è sempre nuovo, anche là dove è già conosciuto. La sua novità, infatti, non è temporale, ma qualitativa. Tuttavia è là dove il suo annuncio risuona per la prima volta che esso mostra con più chiarezza la sua carica rinnovatrice. Un'esperienza, questa, che il missionario non deve tenere per sé, ma comunicare alla sua chiesa di origine, che incorre sempre nel rischio dell'abitudine. I missionari ad gentes hanno due compiti, non uno: annunciare Cristo a tutti i popoli e ringiovanire le comunità da cui sono partiti. Per questo i missionari devono sempre andare e ritornare; e devono sapere che il ritornare è ncessario quanto l'andare.

L'universalità è una dimensione che accompagna ogni forma di vita cristiana. Ma è importante riconoscere che di questa universalità la missione ad gentes è il segno più visibile, quasi la prova del nove della cattolicità di una chiesa: la prova, in altre parole, della verità, della sua generosità, della sua convinzione che Cristo è la salvezza di ogni uomo, della sua capacità di trasformare ogni cultura senza violentarla.

La cooperazione fra le chiese

In molti modi oggi si tende a vedere la missione come cooperazione fra le chiese, e si ama sottolineare che la missione deve passare dall'aiuto allo scambio. L'aiuto suggerisce l'immagine del ricco che dà al povero il superfluo. Lo scambio sottolinea la reciprocità e la collaborazione, un dare e un ricevere. Tutto questo è molto giusto, ma non senza qualche rischio. In ogni caso, anche lo scambio deve manifestare i tratti tipici del vangelo.

La reciprocità cristiana, espressa sinteticamente nella formula giovannea: «Gli uni per gli altri» è attraversata e spezzata dalla gratuità, perché trova il suo modello e la sua radice nel «come io ho amato voi» di Gesù (Gv 13,34). Assomiglia più a una linea che a un cerchio. Gesù non ha detto: «Come io ho amato voi, così voi amate me». Bensì «come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri». L'amore di Gesù non è un amore che ritorna su se stesso, ma è un amore espansivo. La misura della missione è l'altro, non la sua risposta.

La solidarietà cristiana si muove nell'orizzonte del dono di Dio, e la sua logica è la condivisione che è oltre lo scambio. La reciprocità che essa genera è del tutto nuova: non il mio che diventa tuo, né il tuo che diventa mio, ma il dono di Dio (né mio né tuo) che viene partecipato. Così la misura della missione non è neppure l'altro, bensì la grandezza della generosità di Dio.

Scambio, reciprocità e condivisione rischiano di chiudere la missione dentro il noi delle chiese, quasi fosse un fatto interno. In realtà il dono di Dio è universale per sua forza nativa: non sopporta né il mio né il tuo e neppure il nostro. È semplicemente per tutti. L'orizzonte obbligato della missione, qualsiasi forma essa assuma, è l'universalità.

La nuova evangelizzazione

L'espressione «nuova evangelizzazione» sembra essere diventata la formula capace di indicare l'orizzonte della missione oggi. Ma rischia di trasformarsi in una formula semplicemente retorica. In che senso nuova? Come ho già sottolineato, in un mondo scristianizzato come il nostro, l'evangelizzazione deve riprendere da capo, quasi partire da zero. Nuova evangelizzazione significa semplicemente rievangelizzazione. Nuova si può intendere nel senso che il vangelo deve, nel mondo moderno, misurarsi con urgenze mai incontrate e rispondere a domande inedite. Nuova evangelizzazione significa dunque mostrare che il vangelo sa rispondere ai problemi della modernità.

Tutto ciò è di grande importanza, irrinunciabile, ma insufficiente. Rischia di ridurre la novità dell'evangelizzazione a un fatto di emergenza.

Mi pare invece che il problema che la formula sottende sia molto più profondo, strutturale, interno al vangelo stesso, non semplicemente originato dalle emergenze storiche. L'evangelizzazione è sempre l'annuncio di una novità. E la novità di Gesù Cristo, alla quale in questo libro abbiamo ripetutamente accennato, e che mi sembra costituire il punto che più di ogni altro è urgente recuperare, pena lo scadimento della missione.

Riassumo - affermando nuovamente e con forza quanto già più volte ribadito - questa novità evangelica in poche parole.

Evangelizzare significa - in ogni situazione e con differenti modalità - portare una notizia nuova, gratuita, oltre le attese dell'uomo, e al tempo stesso talmente umana che quando la incontri fa impallidire ciò che prima cercavi. Se anche, per ipotesi, tutti i valori essenziali per la convivenza (il rispetto della vita, la giustizia, la pace, la libertà) fossero già riconosciuti, e se anche le religioni fossero in grado di soddisfare i bisogni religiosi dei loro fedeli, ebbene, anche allora il vangelo conserverebbe intatta la sua sorprendente novità e la missione la sua urgenza. Infatti resterebbe sempre da dire l'essenziale, che cioè Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio che si è fatto uomo per noi, condividendo in tutto la nostra condizione.

Questo è il semplice annuncio che oggi deve poter raggiungere ogni uomo iniziando proprio da quelle terre e da quei popoli che, forse troppo facilmente, abbiamo in passato ritenuto già evangelizzati, già cristiani. Ma perché questo avvenga, occorre porsi in ascolto della parola di Dio, non solo della storia e delle urgenze. La parola di Dio è lucida ed efficace e immediatamente rivela, a colpo d'occhio, se ciò che facciamo è evangelico e missionario, cioè fatto all'unico scopo di rendere luminoso l'amore del Signore Gesù, o se invece finiamo ancora una volta col fare i nostri interessi: «Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da' gloria» (Sal 115,1).

(Bruno Maggioni, Nuova evangelizzazione. Forza e bellezza della parola, Messaggero 2012, pp. 159-175142-158)