Miti, tipi e stereotipi

della paternità

Marina D’Amato

L’immagine del padre nel suo riflesso

Letteratura, arte, cinematografia, serial televisivi, videogiochi, rinviano nuove tipologie di paternità. Il filo rosso di tanta apparente polimorfia di testi è dato dalla complicità dei gesti e degli atteggiamenti nei confronti dei figli, che appare come la prassi egemone delle azioni e delle relazioni. La complicità implica un rapporto tra pari, si declina con un gergo che unisce i grandi ai piccoli, si afferma nel reciproco bisogno di tenerezza. Se nella letteratura del Novecento, la figura paterna era metafora di autorità, di dominio, di legalità, di tradizione e istituzione, in grado di impersonificare quella morale che idealmente legava il passato al futuro, oggi, le letture contemporanee indicano un padre dotato prevalentemente di empatia e capace di svolgere i ruoli tradizionalmente materni.

Non a caso i figli “letterari” del secolo scorso, erano ribelli, gli eroi delle storie per bambini e ragazzi, i protagonisti dei romanzi di formazione, erano tutti personaggi che dovevano, per crescere, ad un certo punto, ribellarsi. Dovevano, come aveva teorizzato Freud, “uccidere” il padre per uscire dalla fanciullezza e divenire adulti.

Quel patrimonio di miti, valori e modelli di comportamento contrastati durante le fasi dell’adolescenza e della giovinezza divenivano, di generazione in generazione, riadattati alle novità della tecnica, della morale e della politica, ma non incidevano sull’essenza di quella divisione dei ruoli così ben espressa da Talcott Parsons, in Sociological Theory and Modern Society (1968): l’autorità, da un lato, attribuita al padre e l’espressività emotiva dall’altro, attribuita alla madre, hanno retto l’idea di paternità e maternità almeno fino agli anni ’70 del secolo scorso. Poi, sull’onda delle reinvenzioni identitarie che il fenomeno del ’68 impone, con l’avvento di una soggettività giovanile sempre più marcato, con le rivendicazioni delle donne sempre più diffuse, si afferma anche l’identità infantile come nuova soggettività. In una famiglia, in cui ogni membro cerca al pari degli altri la propria realizzazione ed in cui tutti hanno diritto allo sviluppo e all’espressione del proprio sé (F. de Singly, Libres ensemble. L'individualisme dans la vie commune, 2003), i ruoli si trasformano e si affermano nuovi status. In questo contesto, nasce e si sviluppa in brevissimo tempo una nuova figura: il mammo. Nelle parole di Curzio Maltese, “il padre diventa una vice madre, perdonista e servizievole, preoccupata soltanto di viziare i piccoli, perpetuandone debolezza e dipendenza”.

I figli degli interpreti della rivoluzione culturale del ’68, propugnano in Occidente un’educazione centrata su nuovi paradigmi interiorizzati:

- l’interscambiabilità dei ruoli, maschile e femminile che si è affermata nel mondo del lavoro, trova nel ménage domestico l’analoga predisposizione agli stessi ruoli. Chi arriva primo cucina, cambia il bebè, aiuta nel compiti, accompagna negli spostamenti e accudisce con le stesse modalità la prole;

- l’interiorizzazione dei valori femminili e delle modalità con cui si esprimono. Già negli anni ‘90, è stata osservata la femminilizzazione delle attività professionali centrate sui valori: la magistratura, l’avvocatura, il mondo medico e paramedico, l’insegnamento, dalle primissime fasi fino all’università, sono divenuti, nel giro di una generazione prevalenti attività femminili ;

- il mutamento della struttura familiare. Negli ultimi decenni, si osserva la radicale trasformazione dei nuclei italiani sempre più connotati da strutture familiari mononucleari, dal ridimensionamento, fino ai minimi livelli storici della natalità, dalla creazione di binomi familiari sempre più diffusi genitore-figlio a causa delle separazioni ed anche delle nuove forme di convivenza delle “famiglie arcobaleno”. Tutto ciò ha implicato una trasformazione radicale dei rapporti, che si esprime, soprattutto, nella nuova complicità della coppia;

- la nuova centralità e la nuova identità attribuita al bambino, non più angelicato, non più un essere da addestrare, non più soggetto solo di diritti, ma sempre più “scientifico” da osservare e da crescere nel migliore possibile dei modi, rappresenta il progetto di capolavoro a cui i genitori dedicano la vita (D’Amato, Ci siamo persi i bambini, 2014).

I media giocano la loro parte più per analizzare il fenomeno della trasformazione in atto che per definirlo valorialmente. Un’esemplificazione evidente, tutta italiana, di questo cambiamento, è data dalla recente fiction “Amore pensaci tu” (2017). La serie racconta le vicissitudini di quattro papà a tempo pieno che si muovono all’interno di famiglie in cui i ruoli tradizionali si son drasticamente invertiti. Luigi, padre che si ritrova senza lavoro, si impegna tra gag e difficoltà, per la prima volta, ad accudire le tre figlie; Marco, dopo aver messo da parte ogni ambizione professionale per dedicarsi a tempo pieno alla prole, ritrova il piacere della sua attività, ma mette a repentaglio l’equilibrio familiare; Francesco, con il suo compagno Tommaso, cerca di crescere una bambina, tra pregiudizi e nuove realtà; Per Jacopo, il ruolo di padre è rappresentato dalla tensione per l’affidamento dei figli dopo la separazione. Un tratto comune di queste nuove paternità sembra essere quello di voler colmare con i sentimenti la mancanza di una progettualità di più ampio respiro.

Come nella fiction, anche le storie dei cartoni animati rivolte ai bambini, centrate prevalentemente su vicende di vita quotidiana, riflettono un cambiamento “storico”. La quantità di eroine ha superato in un decennio quella degli eroi. Se le bambine erano considerate, dagli analisti di mercato, capaci di accogliere figure maschili identificandosi con esse, questa generazione 4.0 sembra non ammettere più questa logica. Le piccole pretendono una identificazione con protagoniste femminili.

Il ruolo del padre

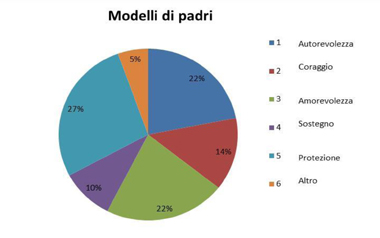

Chi è il padre della generazione dei millennials? Quali sono le qualità che lo definiscono in termini valoriali? Più semplicemente, cosa vogliono i figli dai padri? L’indagine condotta su studenti del primo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Roma Tre, nella primavera del 2017, mette in evidenza quanto il bisogno di sentirsi “protetti e sicuri” siano ancora le caratteristiche precipue e prevalenti da attribuire alla paternità.

Il 27% degli intervistati fa riferimento alla protezione, alla sicurezza e alla gratitudine, quali elementi inderogabili della figura paterna. In secondo luogo, con la stessa percentuale, il 22% degli intervistati emergono due caratteristiche opposte, l’amorevolezza, da un lato, declinata in termini di tenerezza e complicità, e dall’altro, il bisogno di autorevolezza, rappresentato da responsabilità e rispettabilità. Solo nel 14% dei casi , vengono riconosciute al padre le qualità tipicamente maschili della forza, del coraggio e della fermezza, in questo caso gli intervistati ripropongono il ruolo e l’immagine di una figura paterna esemplare, giusta, forte e coraggiosa. Da ultimo, un ristretto numero di intervistati (10%) fa riferimento al padre indicandone la presenza come un sostegno.

Il nuovo padre: in bilico tra ragione e sentimento

Da quando i bambini non sono più un frutto aleatorio della vita sessuale di coppia, ma una scelta precisa, anche i più piccoli membri della famiglia, divenendo soggetti fin dalla più tenera età alterano gli equilibri millenari di coppia. La volgarizzazione dell’educazione alla libertà dei bambini induce i genitori a gestire l’educazione della prole con il dialogo e con un atteggiamento sempre più liberale e complice. I nuovi padri sono sempre più “preoccupati” di creare le condizioni e le opportunità affinché il loro figlio divenga un “capolavoro”. Osserviamo una generazione tesa verso l’accudimento materno ad opera della figura maschile, probabilmente, ricerca una nuova identità nella sinergia di coppia che gli dia il peso che nella primissima infanzia aveva per secoli avuto solo la madre. Recenti ricerche (indagine su mille madri italiane compiuta per conto di RCS periodici – Insieme, 2008) mettono in evidenza quanto le giovani madri agiscano in assoluta condivisione con i loro partner e non seguano più i consigli dei genitori nella cura della prima infanzia. Il riferimento è il compagno/marito oppure il gruppo, sia reale che virtuale. I nuovi padri che devono conciliare l’atteggiamento razionale delle scelte “autorevoli”, con le emozioni che il nuovo contesto sociale consente di far trapelare, cosa possono fare per non perdere l’egemonia maschile? Hanno, forse, trasformato la loro presenza “femminilizzata” per divenire mammi?

Dalla sala parto, con il sempre più diffuso impegno a tagliare il cordone ombelicale, fino alla vita da nurse, il padre è presente come/quanto la madre in una sempre più indifferenziata divisione dei ruoli, ma, più della madre, diviene, rapidamente, complice dei figli nelle attività ludiche e sportive, si cimenta da pari con i giochi virtuali e con le gare agonistiche; fa il tifo come un amico e in questa nuova veste vuole essere percepito. La ricerca appena condotta su un campione di studenti mette bene in evidenza quanto amorevolezza e autorevolezza vengano poste in egual misura sullo stesso piano valoriale. I sociologi si interrogano sulla crisi di autorità che ciò implica, in riferimento alle istituzioni e alla cosa pubblica. Un esempio evidente di questa nuova strategia di comportamento che contempla l’adultizzazione precoce dei bambini e l’infantilizzazione preponderante degli adulti è il nuovo rapporto che si va instaurando con la scuola, non appena, i bambini entrano a far parte dell’istituzione. L’atteggiamento protezionistico travalica, sempre più spesso, quello dell’equità e della giustizia. Le cronache ci rinviano continuamente esempi di docenti maltrattati da padri che, inesorabilmente, difendono l’inadeguatezza dei propri figli, considerando questo comportamento come una prova di attenzione, d’amore, di giustizia nei confronti della loro prole.

Alla costruzione del mammo, ha, certamente, contribuito una certa psicologia che da Winnicot (La famiglia e lo sviluppo dell'individuo, 1968) a Bowlby (Attachment. Attachment and Loss, 1969) fa agio sulla teoria dell’attaccamento e che di fatto finisce per colpevolizzare la madre/padre per la sua assenza. Una simile interiorizzazione da parte della coppia si esprime con l’ansia da prestazione e il bisogno di una presenza a tutto campo, paterna o materna, ma sempre più “maternizzante” perché è alla madre che le teorie più diffuse continuano a fare riferimento e il padre, forse, per non perdere il potere in famiglia, le assimila facendole proprie. Le pedagogie contemporanee insistono sulla necessità dei genitori di educare i figli a divenire se stessi introiettando in loro la necessità di prendere le distanze dai genitori e dalla loro “autorevole presenza”, per potersi affermare. Il progetto più condiviso sembra essere quello di riuscire a predisporre un essere al più presto capace di gestirsi autonomamente. L’individualizzazione di un bambino diventa il progetto della famiglia.

Il ruolo paterno si concretizza così spesso in quello capace di evitargli frustrazioni e umiliazioni che potrebbero nuocere allo sviluppo dell’io. Ruolo difficile quello del padre in questa direzione, perché esige sostegno, complicità e forza, per ottenere performance sempre più competitive. Evidentemente, l’autorità viene meno e l’ubbidienza è una dimensione che svanisce perché, nell’ultimo decennio, le ricerche hanno posto in evidenza che la ricerca dell’indipendenza dei bambini ha eliminato la cultura dell’obbedienza. In definitiva, anche le riviste per gli insegnanti (La Vita Scolastica e Gulliver), mettono in chiaro che non esiste più una figura prevalente, maschile o femminile, all’interno di una famiglia e “raccontano” genitori polimorfi (le famiglie arcobaleno sono una realtà della vita quotidiana).

In conclusione, se da un lato, lassismo amorevole coesiste con un autoritarismo rapsodico, di fatto, la nostra società ha annullato definitivamente la nozione di capo famiglia: assistiamo alla fine di una paternità atta a trasmetter il nome, il senso dell’onore, della giustizia, del potere e del patrimonio, ponendo in tutta evidenza la fragilità di una condizione maschile che cerca un nuovo ruolo nel primato dell’affettività, ma anche nella differenziazione sociale di una famiglia immersa in nuove relazioni reali e virtuali.

Bibliografia essenziale di riferimento

Bowlby J., Attaccamento e perdita. 1: L'attaccamento alla madre, Collana Programma di Psicologia Psichiatria Psicoterapia, Torino, Boringhieri, 1976;

D’Amato M., Ci siamo persi i bambini. Perché l'infanzia scompare, Editori Laterza, Roma 2014;

de Singly F., Libres ensemble. L'individualisme dans la vie commune, éditions Nathan, Paris, 2000;

Farri Monaco M., Pei la Castel lani P., Il figlio del desiderio. Quale genitore per l’adozione?, Boringhieri, Torino 1994;

Parsons T., Sistema politico e struttura sociale, Pgreco, Milano 2014;

Pietropolli Charmet G., Un nuovo padre, Mondadori, Milano 1995;

Stoller R., Genere e identità di genere, Aronson 1968;

Winnicott D.W., Il bambino deprivato, R. Cortina, Milano 1986.

(FONTE: Padri che cambiano. Primo rapporto sulla paternità in Italia, Università degli Studi Roma 3, 2017, pp. 13-18)