San Pietro

Il primo degli Apostoli

A cura di Maria Rattà

San Pietro (Betsaida, 2 o 4 ca.; † Roma, 64 o 67) fu il "primo" degli Apostoli di Gesù, non solo perché chiamato per primo, ma anche perché posto a capo della sua Chiesa, e, per tale motivo, viene considerato il primo papa. Vescovo di Roma, morì martire sotto l'imperatore Nerone.

Le fonti per ricostruire la storia di Pietro

• I Vangeli e gli Atti degli Apostoli. Essi forniscono dati biografici su Pietro e la sua storia dopo l’incontro con Gesù;

• alcuni accenni contenuti negli scritti di alcuni Padri della Chiesa;

• l’iscrizione "Pietro (è) qui" (πετρος ενι), presente nel “muro rosso” dell’antica Tomba di Pietro, sita sotto l’attuale Basilica Vaticana, e datata intorno al 160.

Cenni biografici

Nativo di Betsaida (distante circa tre chilometri da Tiberiade), paesino della Galilea, Pietro era figlio di un uomo di nome Giona, ed esercitava la professione di pescatore, a Cafarnao, assieme al fratello Andrea. Il fatto che l''apostolo conducesse, con la famiglia di Zebedeo (il padre di Giacomo e Giovanni) una piccola azienda di pescatori, fa presumere che egli godesse di una certa agiatezza sul piano economico.

Dagli Atti degli apostoli emerge «un aspetto importante della vita di Pietro: la sua condizione culturale. Arrestato con Giovanni e condotto in presenza del Sinedrio, l'apostolo rispose con saggezza al loro interrogatorio, lasciando meravigliati i due giudici che lo credevano senza istruzione e popolano. Pietro viene definito quindi "agrammatos" cioè poco esperto delle Scritture, senza preparazione scolastica né retorica, ma anche "idiotes", cioè popolano, uomo degli strati più bassi» (San Pietro, Enciclopedia Telematica Cathopedia).

Per ciò che concerne la vita spirituale, Pietro «era animato da un sincero interesse religioso, da un desiderio di Dio – egli desiderava che Dio intervenisse nel mondo – un desiderio che lo spinse a recarsi col fratello fino in Giudea per seguire la predicazione di Giovanni il Battista (Gv 1,35-42). Era un ebreo credente e osservante, fiducioso nella presenza operante di Dio nella storia del suo popolo, e addolorato per non vederne l’azione potente nelle vicende di cui egli era, al presente, testimone» (Benedetto XVI, Udienza Generale, 17 maggio 2006).

«Simone appare nei Vangeli con un carattere deciso e impulsivo; egli è disposto a far valere le proprie ragioni anche con la forza (si pensi all’uso della spada nell’Orto degli Ulivi: cfr Gv 18,10s). Al tempo stesso, è a volte anche ingenuo e pauroso, e tuttavia onesto, fino al pentimento più sincero (cfr Mt 26,75). I Vangeli consentono di seguirne passo passo l’itinerario spirituale. Il punto di partenza è la chiamata da parte di Gesù» (Benedetto XVI, Udienza Generale, 17 maggio 2006).

I dati evangelici attestano che Pietro fosse sposato, infatti in Mt 8, 14-17 si narra, al pari degli altri sinottici, della guarigione della suocera dell'apostolo, a opera di Gesù.

Al di là di questo dato, «della consorte di Pietro non si ha alcuna traccia nei vangeli; la fantasia devota ha voluto supplire a questo silenzio, dandole un improbabile nome latino - Perpetua o Concordia - facendola miracolosamente guarire dal marito e accompagnandola a lui nel martirio. Anche l’eventuale prole di Simone è assente dai vangeli; autori tardivi parlano soprattutto di una femmina, Petronilla, il cui nome si credette di derivare dal nome stesso di Pietro, mentre si collega col classico Petronio. I vangeli sono fatti così: deludono la curiosità, frenano la fantasia. Gli evangelisti scrivevano per indurre a riflettere e a credere, per ridurre i lettori ad accettare il terribile e beatificante mistero della presenza del Figlio di Dio tra gli uomini. Chiunque, nelle pagine dei vangeli, viene a contatto con Cristo è come bruciato alla sua fiamma, ridotto a un’anima nuda.

È anche vero, però, che gli evangelisti parlavano di avvenimenti vicinissimi ai loro primi lettori, di uomini ancora vivi in quel tempo o da poco scomparsi, appartenenti ad un contesto religioso, storico e sociale di attualità, mentre noi dobbiamo correre il rischio di ricostruire pazientemente quel mondo con gli scarsi dati superstiti”» (Salvatore Garofalo).

Per quel che riguarda la presunta figlia di Pietro, santa Petronilla, al pari che per molti santi dei primi tempi della Chiesa, poco o nulla si sa. Le sole informazioni sicure, riguardanti il suo nome e il fatto che fosse una martire, sono presenti in un affresco del IV secolo nella catacomba di Domitilla a Roma; tale affresco si trova dietro l'abside della Basilica fatta costruire da Papa Siricio tra il 390 e il 395 nelle catacombe sulla via Ardeatina, dette appunto di Domitilla. La scritta in questione è "Petronella Mart.".

La Vita dei santi Nereo ed Achilleo, fonte più tarda, attesta che Petronilla sarebbe morta, di morte naturale, dopo aver ricevuto la Comunione dalle mani del presbitero Nicomede, e non martire come risulterebbe dall’affresco; comunque nel racconto dell’agiografo del V secolo si dice che fu sepolta nel cimitero di Domitilla presso il sepolcro di Petronilla,accordandosi così con le fonti archeologiche.

Il sarcofago, che ne custodiva le spoglie venne traslato nella basilica vaticana da papa Paolo I nel 757, e questa è ancora oggi la sua attuale sede.

La tradizione narra che Petronilla fosse la figlia spirituale di san Pietro; si ritiene che fu l'assonanza dei due nomi Pietro e Petronilla a far associare le due figure. Certo è che a motivo di questa supposizione la Francia adottò la martire come propria patrona. Carlo Magno nell'800 visitò la cappella dove era custodito il corpo e pare venerasse molto questa santa.

Il cambio del nome

«Il suo nome proprio era Simone (ebraico שמעון, Shim'on, dalla radice ebraica shama, "ascoltare"), col probabile significato "Dio ha ascoltato" la preghiera del genitore (Gen 29,33). Secondo Ilan rappresentava il nome più diffuso tra gli ebrei palestinesi.

Secondo Mt 16,18 e Gv 1,42 ricevette da Gesù il soprannome di Cefa (Κηφᾶς, Kefàs), "che vuol dire Pietro" (πετρος,petros). Anche San Paolo lo chiamava Kefas (1Cor 1,12; 3,22; 9,5; 15,5; Gal 1,18; 2,9.11.14) oltre che Pietro (Gal2,7-8). Questo etimo trova fondamento nel confronto col termine ebraico כּף, kèf, "rupe, roccia" (cf. Ger 4,29; Gb30,6).

Una diversa ipotesi connette invece il soprannome, portato (sebbene con una diversa traslitterazione greca) anche dal sommo sacerdote Caifa (Καϊάφας, Kaiàfas nel NT, קַיָּפָא, Qaiafà' nelle fonti ebraiche), al termine aramaico קיפא (qifàh), "coagulo, sedimento", constatando come il nome ricorra in fonti ebraiche ed extra-ebraiche (nabatei) con la ק (qaf) iniziale, non con la כ (kaf). Questa origine non è però in definitiva in contrasto con l'etimo proposto dal NT, rimandando comunque all'idea di un nocciolo duro, solido» (San Pietro, Enciclopedia Telematica Cathopedia)

«L'evangelista Giovanni, raccontando del primo incontro di Gesù con Simone, fratello di Andrea, registra un fatto singolare: Gesù, "fissando lo sguardo su di lui, disse: Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Kefa (che vuol dire Pietro)" (Gv 1,42).

Gesù non era solito cambiare il nome ai suoi discepoli. Se si eccettua l'appellativo di "figli del tuono", rivolto in una precisa circostanza ai figli di Zebedeo (cfr Mc 3,17) e non più usato in seguito, Egli non ha mai attribuito un nuovo nome ad un suo discepolo. Lo ha fatto invece con Simone, chiamandolo Kefa, nome che fu poi tradotto in greco Petros, in latino Petrus. E fu tradotto proprio perché non era solo un nome; era un "mandato" che Petrus riceveva in quel modo dal Signore. Il nuovo nome Petrus ritornerà più volte nei Vangeli e finirà per soppiantare il nome originario Simone.

Il dato acquista particolare rilievo se si tiene conto che, nell'Antico Testamento, il cambiamento del nome preludeva in genere all'affidamento di una missione (cfr Gn 17,5; 32,28 ss. ecc.). Di fatto, la volontà di Cristo di attribuire a Pietro uno speciale rilievo all'interno del Collegio apostolico risulta da numerosi indizi: a Cafarnao il Maestro va ad alloggiare nella casa di Pietro (Mc 1,29); quando la folla gli si accalca intorno sulla riva del lago di Genesaret, tra le due barche lì ormeggiate, Gesù sceglie quella di Simone (Lc 5,3); quando in circostanze particolari Gesù si fa accompagnare da tre discepoli soltanto, Pietro è sempre ricordato come primo del gruppo: così nella risurrezione della figlia di Giairo (cfr Mc 5,37; Lc 8,51), nella Trasfigurazione (cfr Mc 9,2; Mt 17,1; Lc 9,28), e infine durante l'agonia nell'Orto del Getsemani (cfr Mc 14,33; Mt 16,37). E ancora: a Pietro si rivolgono gli esattori della tassa per il Tempio ed il Maestro paga per sé e per lui soltanto (cfr Mt 17, 24-27); a Pietro per primo Egli lava i piedi nell'ultima Cena (cfr Gv 13,6) ed è per lui soltanto che prega affinché non venga meno nella fede e possa confermare poi in essa gli altri discepoli (cfr Lc 22, 30-31).

Pietro stesso è, del resto, consapevole di questa sua posizione particolare: è lui che spesso, a nome anche degli altri, parla chiedendo la spiegazione di una parabola difficile (Mt 15,15), o il senso esatto di un precetto (Mt 18,21) o la promessa formale di una ricompensa (Mt 19,27). In particolare, è lui che risolve l'imbarazzo di certe situazioni intervenendo a nome di tutti» (Benedetto XVI, Udienza Generale, 7 giugno 2006).

ALLA RICERCA DELLA CASA DI PIETRO

La campagna di scavi a Cafarnao

Gli scavi archeologici, effettuati in questa città a partire dal 1905, si concentrarono in modo particolare su un'area del villaggio che era stata, nel tempo, sottoposta a numerosi interventi architettonici. Si tratta della cosiddetta "insula sacra", così definita in quanto essa racchiude la stanza venerata dai primi discepoli di Gesù. In questa stanza, che si trovava nella casa di Simon Pietro, essi facevano memoria dell'insegnamento e della presenza del Maestro. La sua importanza fu tale che essa, divenuta meta di pellegrinaggio dei primi cristiani, venne ricostruita dapprima come Domus Ecclesia e poi come basilica di forma ottagonale. I primi scavi portarono alla luce i resti della sinagoga frequentata anche da Gesù (quella in cui insegnava di sabato e guariva indemoniati e paralitici) e, nell' "insula sacra", della chiesa ottagonale.

Dopo un periodo di stasi, nel 1968 (anno centenario del martirio degli apostoli Pietro e Paolo), il cantiere venne riaperto, sotto la direzione di padre Virgilio Corbo, ofm, dello Studium Biblicum Francescanum. Le ricerche vennero concentrate sulla chiesa ottagonale (datata al V sec.), precedentemente scoperta.

I mosaici originali erano stati prelevati dall’abside, al fine di garantirne una migliore conservazione. Questo fattore consentì a Padre Virgilio, affiancato da padre Stanislao Loffreda, ofm, di procedere con gli scavi al di sotto della struttura. Vennero così scoperti numerosi intonaci dipinti: si trattava di graffiti - appartenenti a una precedente Domus Ecclesia (datata al IV sec.) - contenenti simboli cristiani e invocazioni a Gesù, espressione della devozione di fedeli del luogo e pellegrini. L’avanzare della campagna di scavi, che si estese anche negli spazi interni al muro di cinta della chiesa bizantina, portò a stabilire che i diversi muri e pavimenti appartenevano a epoche diverse, in successione dal periodo tardo romano al romano antico. Al di sotto del pavimento della Domus Ecclesia vennero ritrovati degli strati di ceramica ancora più antichi e poi una pentola, lucerne dell’epoca erodiana, frammenti di intonaco colorato e un susseguirsi di pavimentazioni diverse.

Tutto questo portò alla conclusione che una stanza dell’abitato fosse stata ampliata e abbellita cinquant’anni dopo la risurrezione di Cristo, per essere adibita a luogo di incontro dei primi giudei-cristiani. In questa stanza essi poterono così fare memoria della presenza di Gesù. Questa Domus Ecclesia, dunque, altro non era che la casa di Pietro.

La casa di Pietro

«Affacciata alla spiaggia del lago l’abitazione formava la punta sud-orientale di un grande quartiere abitato. Il complesso aveva la porta principale sul lato orientale, davanti ad uno spiazzo aperto (cfr. “tutta la città era riunita davanti alla porta” Mc 1,32-34; Mt 8,16-17; Lc 4,40-41).

Lo stipite della porta conserva le tracce dei battenti che venivano sprangati dall’interno quando a sera ci si ritirava per trascorrere la notte. La casa doveva ospitare diverse famiglie dello stesso clan o parentela - Pietro, suo fratello Andrea, la suocera di Pietro- che vivevano in locali separati e aperti sui cortili comuni. Oltrepassata la porta di ingresso si entrava nel primo cortile di nord-ovest, pavimentato in acciottolato e terra battuta, su cui si affacciavano diverse stanze. Alcuni ambienti servivano come ripostiglio delle derrate, altri potevano servire per stendere le stuoie dove dormire la sera e per svolgere piccoli lavori quotidiani. Un secondo cortile si trovava a sud. La maggior parte della giornata veniva trascorsa nei cortili che potevano essere ombreggiati da tettoie e comunicavano tra loro attraverso passaggi aperti nelle stanze. Nei cortili si trovava il forno in argilla refrattaria per cuocere il pane e non è difficile immaginare una quotidianità fatta di donne che chiacchieravano sbrigando le faccende di casa, bambini che giocavano, uomini che riposavano dopo la pesca notturna. È attendibile ritenere che una parte specifica dell’abitazione, su cui si concentrarono tutte le successive trasformazioni, fosse abitata dai familiari di Pietro, dove Gesù fu accolto ed ospitato. Di questa stanza si sono conservate stralci di mura e pavimentazioni sovrapposte in acciottolato di basalto e battuto di terra. Frammenti di ceramica di uso comune specialmente di anfore, tegami e ciotole fanno pensare ad una stanza dove si svolgevano attività quotidiane, comuni agli altri ambienti della casa» (Sito del Santuario di Cafarnao). «Dal momento in cui divenne ospite stabile nella casa che Simone, poi detto Pietro, condivideva con la suocera e con il fratello Andrea,nel "villaggio di Nahum" Gesù è considerato "di casa", tanto che Matteo definisce il villaggio "la sua propria città". Di conseguenza la casa di Pietro, centro di irradiazione del ministero itinerante di Gesù in Galilea, era percepita come la sua residenza pubblica – anche dagli esattori della tassa per il Tempio –, il suo "quartier generale". Nella casa di Pietro Gesù vive, guarisce, riceve le folle di malati che si accalcano sulla porta, insegna, istruisce i discepoli. Qui anche incontra Maria, sua madre, giunta da Nazareth con una delegazione di parenti. Quest’ultimo episodio presenta la casa di Pietro come sede di una – la prima – comunità ecclesiale, composta dai discepoli radunati attorno al maestro, che ascoltano le sue parole e si sforzano di osservarle,formando così la "nuova famiglia di Gesù"» (Stefano de Luca).

Le prime trasformazioni: la Domus Ecclesia

In seguito alla risurrezione di Gesù, le stanze in cui egli aveva abitato divennero luogo di incontro di una piccola comunità di giudeo-cristiani. In modo particolare, dalla fine del I secolo d.C., una stanza specifica venne destinata ai raduni della chiesa nascente.

Questa stanza, probabilmente ampliata per l’occasione, venne sottoposta a migliorie varie e fu trasformata in una Domus Ecclesia, nome che indicava l’aula riservata alle assemblee dei primi cristiani (ciò avvenne infatti anche in altri luoghi in cui arrivò la predicazione cristiana). La stanza si trovava a fianco dell’ingresso principale dell’insula. Vennero rifatti – fino a sei volte – i piani pavimentali in battuto di calce bianca; le pareti interne vennero intonacate e dipinte e fu con l’arrivo dei pellegrini che gli intonaci cominciarono a essere ricoperti di scritte e graffiti devozionali. A testimoniare maggiormente il cambio d’uso della stanza è anche la totale assenza di frammenti di ceramica da cucina sui battuti di calce, elementi invece presenti sui pavimenti più antichi. In ceramica sono invece i frammenti di lucerne a olio, ritrovate durante gli scavi, e che servivano a illuminare la stanza. Alcune di esse, di tipo erodiano, erano state nascoste tra i muri interni e sono giunte a noi in perfetto stato di conservazione. Le altre stanze rimasero destinate al loro normale uso, come luoghi di abitazione, per i pasti e per le varie attività giornaliere.

Le trasformazioni della Domus Ecclesia nel IV secolo

Dopo la seconda metà del IV secolo, allorché la sala divenne il punto centrale di un complesso sacro molto più vasto. Fu creato un nuovo accesso alla sala, attraverso un nuovo atrio, pavimentato in calce bianca e costruito lungo il lato orientale della stanza stessa.

La venne ripavimentata con un intonaco policromo, suddiviso in due da una grande arcata mediana, che fungeva da sostegno al nuovo tetto a terrazza. Anche le decorazioni furono realizzate ex novo, realizzando su sfondo bianco-crema delle pitture di soggetti aniconici, quali figure geometriche, bande di colori, racemi con frutta e fiori. Su queste “nuove” pareti, al pari che sulle precedenti, i pellegrini lasciarono traccia della propria devozione, incidendo il nome o il monogramma di Gesù e invocazioni liturgiche. Graffiti in lingua greca, siriaca, aramaica e latina, stanno a testimoniare la provenienza di questi primi cristiani dai luoghi più disparati (tra di essi, anche Egeria, che lasciò, intorno al 380, una preziosa testimonianza, quale è la descrizione della casa di Pietro trasformata in chiesa).

In seguito venne innalzato un muro di cinta, e fu demolito qualche vano della casa. “Isolata” dall’abitato cittadino, alla Domus si accedeva da nord. Lateralmente all’atrio venne creato uno spiazzo dal pavimento in terra battuta e calce, resistente all’afflusso dei numerosi pellegrini. Alcune stanze a settentrione della sala erano probabilmente utilizzate per la conservazione degli accessori liturgici e delle offerte dei fedeli, mentre le rimanenti sale continuarono a essere destinate all’uso abitativo.

Da Domus Ecclesia a chiesa ottagonale

In età bizantina venne costruita, esattamente sopra la stanza venerata, una chiesa ottagonale, seguendo i nuovi dettami architettonici che prevedevano l’impiego di questa forma per gli edifici sacri legati alle memorie cristiane più importanti in Terra Santa.

Le abitazioni all’interno del recinto furono abbattute, per far spazio alla chiesa e a un portico aperto su cinque lati (sormontato da una tettoia, e decorato a mosaico con tessere bianche e nere, disposte a realizzare un motivo a cerchi con bottone centrale), mentre una serie di stanze accessorie furono costruite a ridosso del muro orientale di cinta.

L’accesso alla chiesa avveniva attraverso la porta principale, posta a occidente, e da quelle laterali. La chiesa, a pianta ottagonale, presentava un deambulatorio ad anello al centro, probabilmente illuminato da varie finestre e coperto da un tetto spiovente a una falda. La pavimentazione era musiva, a tessere colorate su fondo bianco, e presentava motivi floreali e racemi vegetali.

L’ottagono centrale venne costruito esattamente al di sopra della sala venerata, e il mosaico della pavimentazione rappresentava un pavone dal piumaggio iridato e dalla coda aperta a ruota, simbolo della risurrezione e della vita eterna.

Grandi lucernieri in bronzo appesi al soffitto contribuivano all’illuminazione. Venne in seguito realizzato, sul lato orientale, un battistero. Per l’occasione vennero anche creati due nuovi ambienti accessori, a pianta triangolare, detti pastoforia.

Fu realizzata un’apertura nel muro di cinta, allo scopo di costruire un’abside aggettante, all’interno della quale venne collocata la vasca per il rito a immersione.

Dalla prosecuzione degli scavi al Memoriale di San Pietro

Dal 1968 al 1986 ebbero luogo diciannove campagne, dirette sempre da Padre Corbo, che permisero, tra le altre cose, di portare alla luce i resti della casa di Pietro. Per soddisfare l’esigenza di «promuovere la ripresa del culto in continuità con quanto avveniva nei primi secoli e custodire e valorizzare il Luogo Santo, che conserva la memoria della casa venne progettato e realizzato alla fine degli anni 80 dall’architetto italiano Ildo Avetta, il “Memoriale di San Pietro”. «Oggi il pellegrino può osservare i resti archeologici della casa di Pietro e delle costruzioni successive sia dal basso, attraverso un camminamento a livello stradale che si sviluppa sotto il Memoriale fino a raggiungere un lato dell’ottagono bizantino, sia dall’alto, attraverso un oculus quadrangolare che si apre dall’interno del Memoriale sopra il sito.

Il progetto vuole mettere in risalto l’importanza del luogo, creando una struttura che possa rievocare il significato profondo del sito archeologico, la sua storia e soprattutto gli avvenimenti della vita di Gesù e di Pietro. Per questo il corpo del Memoriale è concepito come una nave la cui carena si libra sulla casa dell’apostolo, immagine che rimanda sostanzialmente alla chiamata dell’apostolo Pietro che da semplice pescatore diventa pescatore di uomini e capo della Chiesa di Cristo.

L'esecuzione del progetto, veramente audace e ultramoderno, ha richiesto studi lunghi e complessi da parte dell'ingegnere Cesare Pocci e la collaborazione del Technion (Israel Institute of Technology) di Haifa ed é stata affidata alla ditta israeliana Solel Bonneh, sotto il continuo controllo dell'ingegnere Anis Sruji di Nazaret.

Il Memoriale fu consacrato dal cardinale Lourdusamy il 29 giugno 1990 e questa data è incisa in facciata nella scritta in latino: BEATO PETRO APOSTOLO A. D. MCMXC DICATUM (Dedicato al beato apostolo Pietro nell'anno 1990). In quella occasione il papa Giovanni Paolo II inviò un messaggio speciale, di cui due brani sono riprodotti sui fianchi interni dell'ingresso» (Sito del Santuario di Cafarnao).

L’INCONTRO CON GESÙ

La "prima" chiamata

Nel Vangelo di Giovanni

Giovanni colloca la prima chiamata di Pietro nell'ambiente dei discepoli del Battista: «Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: “Ecco l'agnello di Dio!”. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: “Che cosa cercate?”. Gli risposero: “Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: “Abbiamo trovato il Messia” - che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: "Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che significa Pietro"» (Gv 1, 35-42).

Nei Vangeli sinottici

Per i Sinottici, l’incontro tra Pietro e Gesù avvenne nell’ambiente di lavoro di Pietro. Il racconto più ricco di dettagli è quello di san Luca: «Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: "Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca". Simone rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti”. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: “Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore”. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: "Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini". E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono» (Lc 5, 1-11).

«Pietro non poteva ancora immaginare che un giorno sarebbe arrivato a Roma e sarebbe stato qui "pescatore di uomini" per il Signore. Egli accetta questa chiamata sorprendente, di lasciarsi coinvolgere in questa grande avventura: è generoso, si riconosce limitato, ma crede in colui che lo chiama e insegue il sogno del suo cuore. Dice di sì – un sì coraggioso e generoso -, e diventa discepolo di Gesù» (Benedetto XVI, Udienza Generale, 17 maggio 2006).

La “seconda” chiamata

«Un altro momento significativo nel suo cammino spirituale Pietro lo vivrà nei pressi di Cesarea di Filippo, quando Gesù pone ai discepoli una precisa domanda: “Chi dice la gente che io sia?” (Mc 8,27).

A Gesù però non basta la risposta del sentito dire. Da chi ha accettato di coinvolgersi personalmente con Lui vuole una presa di posizione personale.

Perciò incalza: “E voi chi dite che io sia?” (Mc 8,29). È Pietro a rispondere per conto anche degli altri: “Tu sei il Cristo” (ibid.), cioè il Messia. Questa risposta di Pietro, che non venne "dalla carne e dal sangue" di lui, ma gli fu donata dal Padre che sta nei cieli (cfr Mt 16,17), porta in sé come in germe la futura confessione di fede della Chiesa.

Tuttavia Pietro non aveva ancora capito il profondo contenuto della missione messianica di Gesù, il nuovo senso di questa parola: Messia. Lo dimostra poco dopo, lasciando capire che il Messia che sta inseguendo nei suoi sogni è molto diverso dal vero progetto di Dio. Davanti all’annuncio della passione si scandalizza e protesta, suscitando la vivace reazione di Gesù (cfr Mc 8, 32-33). Pietro vuole un Messia "uomo divino", che compia le attese della gente imponendo a tutti la sua potenza: è anche il desiderio nostro che il Signore imponga la sua potenza e trasformi subito il mondo; Gesù si presenta come il "Dio umano", il servo di Dio, che sconvolge le aspettative della folla prendendo un cammino di umiltà e di sofferenza. Pietro - impulsivo com’è - non esita a prendere Gesù in disparte e a rimproverarlo. La risposta di Gesù fa crollare tutte le sue false attese, mentre lo richiama alla conversione e alla sequela: “Rimettiti dietro di me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini” (Mc 8,33). Non indicarmi tu la strada, io prendo la mia strada e tu rimettiti dietro di me.

Pietro impara così che cosa significa veramente seguire Gesù. È la sua seconda chiamata, analoga a quella di Abramo in Gn 22, dopo quella di Gn 12: “Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà” (Mc 8,34-35).

È la legge esigente della sequela: bisogna saper rinunciare, se necessario, al mondo intero per salvare i veri valori, per salvare l’anima, per salvare la presenza di Dio nel mondo (cfr Mc 8,36-37). Anche se con fatica, Pietro accoglie l’invito e prosegue il suo cammino sulle orme del Maestro» (Benedetto XVI, Udienza Generale, 17 maggio 2006).

VICINO A GESÙ

Assieme a Giovanni e Giacomo, Pietro fu testimone di alcuni dei momenti più significativi della vita di Cristo, quali la risurrezione della figlia di Giaro (cfr. Lc 8,51) e la trasfigurazione (cfr. Mc 9,2). Sempre assieme ai due figli di Zebedeo, fu chiamato a rimanere particolarmente vicino a Gesù in alcuni momenti drammatici, come nell’episodio dell’agonia nell’Orto degli Ulivi (cfr. Mt 26, 36-38) e, con Giovanni, seguì Gesù nella casa del sommo sacerdote Caifa (cfr. Mt 26,58); inoltre, dopo aver corso verso il sepolcro (ormai vuoto) assieme a Giovanni, egli fu il primo a entrarvi, dopo la Risurrezione di Cristo (cfr. Gv 20,6).

A Cesarea di Filippo: il primato di Pietro

«A Cesarea di Filippo, Gesù interrogò i suoi Apostoli su quel che gli uomini dicevano di lui. Vennero elencate varie risposte. Alla fine, il Maestro chiese ai Dodici: "Voi chi dite che io sia?". Allora fu Simon Pietro che, primo tra i Dodici, espresse in termini umani la realtà soprannaturale del Cristo: "Tu sei il figlio del Dio vivente!".

Gesù in primo luogo proclama: "E io ti dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa". Il termine "Chiesa", tanto frequente sotto la penna di Paolo, nei Vangeli non appare che due volte e designa la nuova comunità che Gesù stava per fondare e che egli presenta come una realtà non solo stabile, ma indistruttibile. Essa è "edificata" su Simone, che a causa di questo ruolo riceve qui il nome di Pietro.

Gesù indica quindi i poteri conferiti a Simon Pietro: "A te darò le chiavi del Regno dei Cieli e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei Cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei Cieli". Il senso di questa immagine, nota alla Bibbia e all'Oriente del tempo, suggerisce l'incarico affidato a un unico personaggio di sorvegliare ed amministrare la casa. Padre Benoîta, autore di "Esegesi e Teologia", traduce con "maestro di palazzo" o "visir". Pietro è da Gesù nominato "Primo ministro" della sua Chiesa, della quale dovrà governare non solamente la massa dei fedeli, ma gli stessi funzionari. (San Pietro, Enciclopedia Telematica Cathopedia).

«Le tre metafore a cui Gesù ricorre sono in se stesse molto chiare: Pietro sarà il fondamento roccioso su cui poggerà l'edificio della Chiesa; egli avrà le chiavi del Regno dei cieli per aprire o chiudere a chi gli sembrerà giusto; infine, egli potrà legare o sciogliere nel senso che potrà stabilire o proibire ciò che riterrà necessario per la vita della Chiesa, che è e resta di Cristo.

È sempre Chiesa di Cristo e non di Pietro. È così descritto con immagini di plastica evidenza quello che la riflessione successiva qualificherà con il termine di "primato di giurisdizione".

Questa posizione di preminenza che Gesù ha inteso conferire a Pietro si riscontra anche dopo la risurrezione: Gesù incarica le donne di portarne l'annunzio a Pietro, distintamente dagli altri Apostoli (cfr Mc 16,7); da lui e da Giovanni corre la Maddalena per informare della pietra ribaltata dall'ingresso del sepolcro (cfr Gv 20,2) e Giovanni cederà a lui il passo quando i due arriveranno davanti alla tomba vuota (cfr Gv 20,4-6); sarà poi Pietro, tra gli Apostoli, il primo testimone di un'apparizione del Risorto (cfr Lc 24,34; 1 Cor 15,5). Questo suo ruolo, sottolineato con decisione (cfr Gv 20,3-10), segna la continuità fra la preminenza avuta nel gruppo apostolico e la preminenza che continuerà ad avere nella comunità nata con gli eventi pasquali, come attesta il Libro degli Atti (cfr 1,15-26; 2,14-40; 3,12-26; 4,8-12; 5,1-11.29; 8,14-17; 10; ecc.). Il suo comportamento è considerato così decisivo, da essere al centro di osservazioni ed anche di critiche (cfr At 11,1-18; Gal 2,11-14). Al cosiddetto Concilio di Gerusalemme Pietro svolge una funzione direttiva (cfr At 15 e Gal 2,1-10), e proprio per questo suo essere il testimone della fede autentica Paolo stesso riconoscerà in lui una certa qualità di "primo" (cfr 1 Cor 15,5; Gal 1,18; 2,7s.; ecc.)» (Benedetto XVI, Udienza Generale, 7 giugno 2006).

La moltiplicazione dei pani

«Il popolo aveva ascoltato il Signore per ore. Alla fine Gesù dice: Sono stanchi, hanno fame, dobbiamo dare da mangiare a questa gente. Gli Apostoli domandano: Ma come? E Andrea, il fratello di Pietro, attira l’attenzione di Gesù su di un ragazzo che portava con sé cinque pani e due pesci. Ma che sono per tante persone, si chiedono gli Apostoli. Ma il Signore fa sedere la gente e distribuire questi cinque pani e due pesci. E tutti si saziano. Anzi, il Signore incarica gli Apostoli, e tra loro Pietro, di raccogliere gli abbondanti avanzi: dodici canestri di pane (cfr Gv 6,12-13). Successivamente la gente, vedendo questo miracolo – che sembra essere il rinnovamento, così atteso, di una nuova "manna", del dono del pane dal cielo – vuole farne il proprio re. Ma Gesù non accetta e si ritira sulla montagna a pregare tutto solo. Il giorno dopo, Gesù sull’altra riva del lago, nella sinagoga di Cafarnao, interpretò il miracolo – non nel senso di una regalità su Israele con un potere di questo mondo nel modo sperato dalla folla, ma nel senso del dono di sé: "Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo" (Gv 6,51). Gesù annuncia la croce e con la croce la vera moltiplicazione dei pani, il pane eucaristico – il suo modo assolutamente nuovo di essere re, un modo totalmente contrario alle aspettative della gente.

"Dà la sua carne": che cosa vuol dire questo? E anche per i discepoli appare inaccettabile quanto Gesù dice in questo momento. Era ed è per il nostro cuore, per la nostra mentalità, un discorso "duro" che mette alla prova la fede (cfr Gv 6,60). Molti dei discepoli si tirarono indietro. Volevano uno che rinnovasse realmente lo Stato di Israele, del suo popolo, e non uno che diceva: "Io do la mia carne". Possiamo immaginare che le parole di Gesù fossero difficili anche per Pietro, che a Cesarea di Filippo si era opposto alla profezia della croce. E tuttavia quando Gesù chiese ai Dodici: "Volete andarvene anche voi?", Pietro reagì con lo slancio del suo cuore generoso, guidato dallo Spirito Santo. A nome di tutti rispose con parole immortali, che sono anche le nostre parole: "Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio" (cfr Gv 6,66-69).

Qui, come a Cesarea, con le sue parole Pietro inizia la confessione della fede cristologica della Chiesa e diventa la bocca anche degli altri Apostoli e di noi credenti di tutti i tempi. Ciò non vuol dire che avesse già capito il mistero di Cristo in tutta la sua profondità. La sua era ancora una fede iniziale, una fede in cammino; sarebbe arrivato alla vera pienezza solo mediante l’esperienza degli avvenimenti pasquali. Ma tuttavia era già fede, aperta alla realtà più grande – aperta soprattutto perché non era fede in qualcosa, era fede in Qualcuno: in Lui, Cristo» (Benedetto XVI, Udienza Generale, 24 maggio 2006).

Il tradimento di Pietro

«La generosità irruente di Pietro non lo salvaguarda dai rischi connessi con l’umana debolezza. Pietro ha seguito Gesù con slancio, ha superato la prova della fede, abbandonandosi a Lui. Viene tuttavia il momento in cui anche lui cede alla paura e cade: tradisce il Maestro (cfr Mc 14,66-72).

La scuola della fede non è una marcia trionfale, ma un cammino cosparso di sofferenze e di amore, di prove e di fedeltà da rinnovare ogni giorno. Pietro che aveva promesso fedeltà assoluta, conosce l’amarezza e l’umiliazione del rinnegamento: lo spavaldo apprende a sue spese l’umiltà. Anche Pietro deve imparare a essere debole e bisognoso di perdono. Quando finalmente gli cade la maschera e capisce la verità del suo cuore debole di peccatore credente, scoppia in un liberatorio pianto di pentimento.

Dopo questo pianto egli è ormai pronto per la sua missione» (Benedetto XVI, Udienza generale, 24 maggio 2006).

L'Ultima Cena e il primato di Pietro

«Il fatto che diversi dei testi chiave riferiti a Pietro possano essere ricondotti al contesto dell'Ultima Cena, in cui Cristo conferisce a Pietro il ministero di confermare i fratelli (cfr Lc 22,31 s.), mostra come la Chiesa che nasce dal memoriale pasquale celebrato nell'Eucaristia abbia nel ministero affidato a Pietro uno dei suoi elementi costitutivi.

Questa contestualizzazione del Primato di Pietro nell’Ultima Cena, nel momento istitutivo dell’Eucaristia, Pasqua del Signore, indica anche il senso ultimo di questo Primato: Pietro, per tutti i tempi, dev’essere il custode della comunione con Cristo; deve guidare alla comunione con Cristo; deve preoccuparsi che la rete non si rompa e possa così perdurare la comunione universale. Solo insieme possiamo essere con Cristo, che è il Signore di tutti.

Responsabilità di Pietro è di garantire così la comunione con Cristo con la carità di Cristo, guidando alla realizzazione di questa carità nella vita di ogni giorno. Preghiamo che il Primato di Pietro, affidato a povere persone umane, possa sempre essere esercitato in questo senso originario voluto dal Signore e possa così essere sempre più riconosciuto nel suo vero significato dai fratelli ancora non in piena comunione con noi» (Benedetto XVI, Udienza Generale, 7 giugno 2006).

Con Gesù risorto sul lago di Tiberiade: «Pasci i miei agnelli»

«In un mattino di primavera questa missione gli sarà affidata da Gesù risorto. L’incontro avverrà sulle sponde del lago di Tiberiade. È l’evangelista Giovanni a riferirci il dialogo che in quella circostanza ha luogo tra Gesù e Pietro. Vi si rileva un gioco di verbi molto significativo. In greco il verbo "filéo" esprime l’amore di amicizia, tenero ma non totalizzante, mentre il verbo "agapáo" significa l’amore senza riserve, totale ed incondizionato. Gesù domanda a Pietro la prima volta:

“Simone... mi ami tu (agapâs-me)" con questo amore totale e incondizionato (cfr Gv 21,15)? Prima dell’esperienza del tradimento l’Apostolo avrebbe certamente detto: "Ti amo (agapô-se) incondizionatamente". Ora che ha conosciuto l’amara tristezza dell’infedeltà, il dramma della propria debolezza, dice con umiltà: "Signore, ti voglio bene (filô-se)", cioè "ti amo del mio povero amore umano". Il Cristo insiste: "Simone, mi ami tu con questo amore totale che io voglio?". E Pietro ripete la risposta del suo umile amore umano: "Kyrie, filô-se", "Signore, ti voglio bene come so voler bene". Alla terza volta Gesù dice a Simone soltanto: "Fileîs-me?", "mi vuoi bene?". Simone comprende che a Gesù basta il suo povero amore, l’unico di cui è capace, e tuttavia è rattristato che il Signore gli abbia dovuto dire così. Gli risponde perciò: "Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene (filô-se)". Verrebbe da dire che Gesù si è adeguato a Pietro, piuttosto che Pietro a Gesù! È proprio questo adeguamento divino a dare speranza al discepolo, che ha conosciuto la sofferenza dell’infedeltà. Da qui nasce la fiducia che lo rende capace della sequela fino alla fine: «Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: "Seguimi"” (Gv 21,19).

Da quel giorno Pietro ha "seguito" il Maestro con la precisa consapevolezza della propria fragilità; ma questa consapevolezza non l’ha scoraggiato. Egli sapeva infatti di poter contare sulla presenza accanto a sé del Risorto. Dagli ingenui entusiasmi dell’adesione iniziale, passando attraverso l’esperienza dolorosa del rinnegamento ed il pianto della conversione, Pietro è giunto ad affidarsi a quel Gesù che si è adattato alla sua povera capacità d’amore. È stato per Pietro un lungo cammino che lo ha reso un testimone affidabile, "pietra" della Chiesa, perché costantemente aperto all’azione dello Spirito di Gesù. Pietro stesso si qualificherà come "testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi" (1 Pt 5,1). Quando scriverà queste parole sarà ormai anziano, avviato verso la conclusione della sua vita che sigillerà con il martirio. Sarà in grado, allora, di descrivere la gioia vera e di indicare dove essa può essere attinta: la sorgente è Cristo creduto e amato con la nostra debole ma sincera fede, nonostante la nostra fragilità. Perciò scriverà ai cristiani della sua comunità, e lo dice anche a noi: "Voi lo amate, pur senza averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime" (1 Pt 1,8-9) (Benedetto XVI, Udienza generale, 24 maggio 2006).

PIETRO DOPO LA PENTECOSTE

Sin dai giorni immediatamente successivi all'ascensione di Gesù, Pietro assunse il comando del piccolo gruppo degli apostoli. Ricordando il tradimento e la morte di Giuda, egli provvide alla sostituzione del traditore con un uomo che sarebbe divenuto, con gli undici, testimone della Risurrezione, eleggendo così tramite sorteggio un tale chiamato Mattia.

Il discorso di Pietro, immediatamente successivo alla discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, comincia con una lunga citazione dal profeta Gioele con cui spiegare alla folla stupefatta il miracolo per il quale i dodici parlavano in tutte le lingue della terra: "Io effonderò il mio Spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni e i vostri giovani avranno visioni... Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato".

Pietro applicò al Cristo l'ultima frase della profezia e collegando immediatamente la morte e Pasqua, la sua Ascensione e l'effusione dello Spirito alla quale hanno assistito, egli dichiarò che Gesù era salito al cielo, e che egli aveva effuso lo Spirito come gli astanti stessi potevano vedere. Pietro consigliò dunque ad essi di pentirsi e farsi battezzare in nome di Cristo. Molti compresero che avendo partecipato alla crocifissione dovevano riparare, accettare la penitenza e il battesimo tanto che quel giorno vi furono tremila conversioni.

A questa prima predicazione seguì il primo miracolo dell'apostolo: nel nome di Gesù, Pietro restituì la salute a uno storpio che chiedeva l'elemosina. Poiché l'evento suscitò un grande concorso di popolo, Pietro da questo segno trasse profitto per annunciare la buona novella dichiarando che era stata la fede in Gesù ed essa sola, ad aver guarito lo zoppo. Anche qui Pietro invitò al pentimento e alla conversione, sottolineando per gli Ebrei che lo ascoltavano che Gesù era il compimento della promessa fatta ad Abramo e degli oracoli dei profeti. Questa nuova ondata contò circa cinquemila convertiti.

Il primo arresto

Mentre Pietro parlava al popolo, con Giovanni al suo fianco, fu arrestato dai sacerdoti e dai sadducei: vennero entrambi gettati in prigione perché era già tardi e sarebbero stati convocati davanti al Sinedrio solo l'indomani. Pietro allora, forte della sua fede, proclamò ancora che aveva guarito il paralitico solo nel nome di Gesù. I sinedriti ne furono sconcertati: ritenevano Pietro e Giovanni uomini semplici ma vedendo con quale autorità Pietro sapesse parlare restarono attoniti, e più ancora li sorprese la presenza, inconfutabile, del miracolato. Essi decisero molto semplicemente di vietare a Pietro e Giovanni di prendere la parola e di insegnare in nome di Gesù, al che i due apostoli risposero che non potevano tacere. Esaurito ogni argomento, e sentendosi impotenti davanti all'entusiasmo che si scatenava intorno al taumaturgo, i sinedriti lasciarono andare gli apostoli».

Dal secondo al terzo arresto

Gli Atti sottolineano come i segni e i miracoli intanto si moltiplicavano. Anania e Saffira, sua moglie, che avevano mentito ai cristiani, furono smascherati da Pietro e caddero morti ai suoi piedi. La folla si accalcava intorno agli apostoli come un tempo in Galilea intorno al maestro. I malati venivano portati lungo la via dove passava Pietro affinché "anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro".

L'ira del sommo sacerdote e dei sadducei si manifestò allora di nuovo: ciò che non avevano saputo ottenere con la persuasione lo avrebbero imposto con la forza e così Pietro e Giovanni vennero nuovamente arrestati. Ma, secondo le Scritture, un angelo li liberò durante la notte.

Quando i loro persecutori li vollero convocare per interrogarli, appresero che i loro prigionieri erano nel Tempio, intenti a insegnare, li fecero ricondurre davanti a loro, ma, adiratisi davanti alla tranquilla ostinazione dei due apostoli, furono calmati solo dall'intervento di Gamaliele.

Venuti a sapere che la Samaria aveva ormai molti cristiani in essa, grazie alla predicazione del diacono Filippo, gli apostoli mandarono ai nuovi convertiti Pietro e Giovanni che erano autorizzati a imporre le mani, perché ricevessero lo Spirito Santo. Tra loro vi era Simon Mago, il cui nome sarà legato al peccato di "simonia" o commercio dei sacramenti. Pietro gli fece comprendere che il denaro non avrebbe mai potuto acquistare il potere d'invocare lo Spirito Santo.

Dopo la sosta in Samaria, l'apostolo fece ritorno alla pianura costiera. A Lidda egli guarì un paralitico, Enea; a Giaffa, Pietro risuscitò una discepola di nome Tabita. I due prodigi guadagnarono alla fede molti abitanti delle due città.

A Giaffa, Pietro abitava presso un conciatore di pelli. Mentre si trovava lì ebbe il privilegio di una visione: vide una grande tovaglia su cui si trovavano in gran quantità alimenti che la Legge di Mosè dichiarava impuri. Pietro venne invitato a mangiarli, e alle sue proteste una voce gli disse: "Ciò che Dio ha purificato tu non chiamarlo più profano".

Poco dopo Pietro fu chiamato presso un pagano, il centurione Cornelio, che a sua volta da una visione era stato spinto a convocarlo. E mentre Pietro gli parlava, lo Spirito Santo calò sul centurione e sui suoi compagni, come in una nuova Pentecoste. Era dunque arrivato il momento di far entrare nella comunità dei cristiani anche coloro che non erano circoncisi, e che erano considerati dall'ebraismo degli impuri.

Nel frattempo Erode Agrippa I aveva cominciato una persecuzione contro i cristiani e fatto giustiziare Giacomo, fratello di Giovanni. Essendosi così attirato il favore dei Sinedriti, Erode decise di fare arrestare anche Pietro. Ma nuovamente un angelo gli apparve in carcere, e svegliò il prigioniero, che obbedì come in sogno ai suoi ordini risvegliandosi soltanto quando fu fuori dalla prigione.

Si recò allora alla casa di Maria, madre di Marco, dov'era radunato un certo numero di fedeli in preghiera e costoro stentarono a credere ai loro occhi. Lo stupore e la confusione furono ancora più grandi nel campo di Erode, il quale fece imprigionare i carcerieri, in conformità con l'usanza del tempo per cui le guardie che lasciavano evadere un prigioniero incorrevano nella sua stessa pena.

L'incidente d'Antiochia

Dopo questa liberazione miracolosa, gli Atti degli Apostoli si limitano ad annotare che Pietro uscì e si incamminò verso un altro luogo. Il Nuovo Testamento tace sugli ultimi anni della vita dell'apostolo. Per taluni, questo "altro luogo" sarebbe Roma, dove Pietro avrebbe cercato rifugio durante la persecuzione di Agrippa, nel 44; per altri, Antiochia, dove egli avrebbe soggiornato brevemente e dove si scontrò a quel tempo con Paolo, nel corso dell'incidente che questi riferisce nell'epistola ai Galati.

Fino a quel momento Pietro frequentava i pagani e mangiava con loro ma all'arrivo di alcuni giudei, provenienti da Gerusalemme, per timore si allontanò da loro e si attenne alle prescrizioni mosaiche. Paolo gliene mosse vivo rimprovero poiché questo atteggiamento era contrario al pensiero cristiano. Nonostante tutto va notato l'omaggio che Paolo rende a Pietro come capo del gruppo apostolico.

Gli Atti degli apostoli li collocano insieme a Gerusalemme al tempo del primo concilio della giovane Chiesa nel 49 circa. La questione del centurione Cornelio non aveva placato gli animi e la posta in gioco era fondamentale: una tradizione più che millenaria insegnava che chi si convertiva alla religione di Jahve doveva subire la circoncisione e seguire in tutto le prescrizioni della Legge. Ad Antiochia, Paolo e Barnaba, permeati del messaggio di Gesù, professavano invece che era sufficiente credere e ricevere il battesimo per essere salvi. Decise di recarsi a Gerusalemme per trattare la questione con gli apostoli e gli anziani.

Prendendo la parola, Pietro alluse subito alla conversione del centurione Cornelio e sostenuto da Giacomo ebbe la meglio: il punto di vista di Paolo venne così approvato e la decisione orientò l'intero avvenire della Chiesa poiché ormai giudei e gentili avrebbero avuto gli stessi, identici diritti.

Il concilio di Gerusalemme è l'ultima apparizione di Pietro nel libro degli Atti. Egli era il portavoce dei discepoli e la comunità primitiva appare fondata su di lui; ma il prestigio di Giacomo a Gerusalemme andò aumentando, e al tempo dell'ultimo viaggio di Paolo a Gerusalemme, Giacomo è il solo citato.

È probabile che l'apostolo Pietro si fosse recato a questo punto ad Antiochia e vi soggiornasse circa sette anni; è infatti considerato il fondatore della Chiesa di Antiochia e il suo primo vescovo»..

La missione petrina

«Quanto agli andirivieni di Pietro, bisogna ormai rifarsi alla tradizione dei padri apostolici, secondo la quale egli trascorse un primo soggiorno di alcuni anni a Roma. È anche possibile che abbia compiuto allora dei viaggi missionari. Probabilmente si recò a Corinto, poiché Paolo vi segnalò "dei partigiani di Pietro", accanto ai partigiani di Paolo e di Apollo. La sua prima epistola è indirizzata a cinque Chiese dell'Asia Minore; si è potuto congetturare perciò che avesse egli stesso evangelizzato tali province romane. Secondo le Omelie di San Clemente, Pietro, partito da Tripoli, raggiunse Antiochia all'incirca nell'anno 52. Una tradizione molto antica, confermata anche da Girolamo, vede nell'apostolo il primo vescovo della città, tanto che già nei primi secoli la Chiesa romana celebra il 22 febbraio la festa della Cattedra di San Pietro, la cui denominazione completa era appunto: "Natalis cathedrae sancti Petri apostoli qua sedit apud Antiochiam"».

PIETRO A ROMA

La tradizione cristiana colloca la morte di Pietro a Roma, dove egli sarebbe stato martirizzato sotto Nerone. I ritrovamenti nelle necropoli vaticane, supportano tale tesi. A livello documentale, mancano, invece, fonti storiche. Solo all’interno dei testi apocrifi (gli “Atti di Pietro”) si ritrovano infatti delle notizie sull’arrivo di Pietro nella capitale dell’Impero, e sul suo martirio. Si tratta di testi non attendibili, ma, a ogni modo, «simbolo comunque di una devozione molto antica che vedeva in Pietro il padre evangelizzatore della città eterna» (San Pietro, Enciclopedia Telematica Cathopedia)

L’arrivo nella capitale dell’Impero

È improbabile che Pietro vi sia giunto nel 42, essendosi recato a Gerusalemme per il concilio. Secondo Lattanzio Pietro andò a Roma quando già Nerone era salito al trono, dunque dal 54 in poi. Quel che stupisce inoltre è la mancanza di riferimenti a Pietro negli atti degli apostoli, che narrano anche la permanenza di Paolo a Roma, e il suo non nominare l'apostolo nelle lettere ai Colossesi e a Filemone, nei quali ringrazia i compagni che lo sostengono a Roma.

Le teorie sul luogo in cui Pietro sarebbe vissuto

Antiche tradizioni lo fanno ospite a casa del senatore Pudente (sulla quale oggi sorge la chiesa di Santa Pudenziana, dove è conservata la tavola dove l'apostolo avrebbe celebrato l'eucaristia) e della casa, sull'Aventino, di Aquila e Priscilla (la chiesa di Santa Prisca è stata edificata sui resti della loro casa). Anche l'attuale basilica di San Sebastiano fu venerata da tempi antichissimi come Domus Petri, e un'iscrizione del papa Damaso all'interno della chiesa attesterebbe che lì abitarono Pietro e Paolo. Ugualmente la chiesa di Santa Maria in via Lata sorgerebbe proprio dove vi era una casa in cui abitarono Pietro, Paolo e Luca, che qui scrisse gli Atti degli apostoli. Si ricorda poi la località ad nymphas sancti Petri, sulla via Nomentana, presso il cimitero dell'Ostriano, dove secondo la tradizione l'apostolo battezzava i fedeli».

Lo scontro con Simone il mago

A Roma ebbe fine, secondo antiche tradizioni, lo scontro fra Pietro e il mago Simone di cui parlano anche Eusebio di Cesarea e Giustino.

Secondo la loro testimonianza questi era giunto a Roma al tempo di Claudio, e Pietro l'aveva seguito proprio per confutare le sue teorie Eusebio sottolinea inoltre che Simone era noto per la sua vita immorale, famoso per i prodigi della sua magia, che gli conquistarono la fama del popolo che edificò in suo onore perfino una statua su cui era inciso "Semoni Deo Sancto". Ancora oggi nella chiesa di Santa Francesca Romana si conserva una pietra con i solchi di due ginocchia, secondo la tradizione, quella su cui Pietro si inginocchiò pregando il maestro di fermare gli incantesimi dell'avversario.

L’arresto

Secondo antiche tradizione, Pietro venne arrestato a seguito della persecuzione neroniana e rinchiuso, insieme a Paolo, all'interno del Carcere Mamertino (dove poi sorse la chiesa di "San Pietro in Carcere") dove i due carcerieri, destinati a diventare i santi Processo e Martiniano, vedendo i miracoli operati dai due apostoli, chiesero il battesimo. Allora Pietro, facendo un segno di croce verso la Rupe Tarpea, riuscì a farne scaturire dell'acqua e con essa battezzò i due carcerieri che subito dopo aprirono loro le porte per invitarli alla fuga, venendo però scoperti e giustiziati.

Questa sembra però essere una leggenda infondata perché il carcere Mamertino era destinato a prigionieri che si dovevano custodire con attenzione (basti pensare a Giugurta e Vercingetorige) e non di certo a un uomo come l'apostolo, uno dei tanti immigrati nella capitale dell'Impero, almeno che Nerone non lo ritenesse talmente pericoloso da scatenare una rivolta fra i cristiani. Benché non esistano prove certe della permanenza dei due nel carcere, la tradizione è comunque molto antica e la trasformazione del carcere in chiesa si fa risalire al IV secolo per volere di papa Silvestro I».

Il carcere mamertino

«Il Carcere di San Pietro si trova alle pendici del Campidoglio con una suggestiva vista sul Foro Romano. Consisteva di due piani sovrapposti di grotte: la più profonda è di età arcaica (VIII- VII secolo a.C.), la seconda è di età repubblicana. Secondo la tradizione la cella più bassa fu il luogo in cui gli apostoli Pietro e Paolo furono imprigionati e battezzarono i loro compagni di prigionia. Recentemente sono stati condotti nuovi scavi che hanno portato alla luce importanti frammenti di affreschi antichi che testimonierebbero la cristianizzazione del luogo sin dai primi secoli di diffusione del cristianesimo nella città.

Come altri luoghi della città, dove le tracce degli apostoli sono meno tangibili, ma hanno mantenuto la loro memoria nei secoli, anche il carcere mamertino può essere considerato un segno della presenza di Pietro a Roma. L’ arte incide la figura di Pietro che - novello Mosè - fa scaturire dalla roccia la sorgente, una fonte zampillante che dona la vita eterna - momento emozionante della visita sarà la proiezione di un audiovisivo che aiuterà i visitatori ad entrare in queste memorie. Quei soldati che Pietro battezza sono segno di un mondo pagano che si apre alla Buona Novella, alla Salvezza, così come ci incoraggia la Bibbia: "Le loro spade si muteranno in falci".

Nel rendere vivo il ricordo dei primi discepoli a Roma, l’arte ha svolto nei secoli un ruolo fondamentale: oltre il 64% delle scene che si riferiscono agli Apostoli Pietro e Paolo sono di provenienza romana – affreschi, sarcofaghi, mosaici, coppe di vetro, avori, stoffe, medaglie e antiche lucerne li raffigurano e diventano le loro orme nella città, segno inconfondibile del loro apostolato e martirio» (Carcere di San Pietro, Sito dell'Opera Romana Pellegrinaggi).

La fuga e la crocifissione

Fuggito dal carcere, Pietro si diresse verso la via Appia, ferito per la stretta delle catene. Nei pressi delle terme di Caracalla avrebbe perso la fascia che gli stringeva una gamba, oggi custodita nella chiesa dei santi Nereo e Achilleo, detta appunto "in fasciola”. Una leggenda narra che lungo la via Appia egli incontrò il Maestro che lo invitò a tornare a Roma per morirvi martire.

Catturato nuovamente dai soldati dell'imperatore venne crocifisso, secondo un'antica tradizione, trasmessaci da Girolamo, Tertulliano, Eusebio e Origene, a testa in giù per sua stessa richiesta fra il 64, anno della persecuzione anti-cristiana di Nerone, e il 67.

Secondo un'antica tradizione, Pietro venne crocifisso a testa in giù, non ritenendosi degno di morire alla stessa maniera di Gesù.

Un punto abbastanza controverso fu poi la questione se Pietro e Paolo fossero stati martirizzati nello stesso giorno e nello stesso anno. Il Martirologio Romano, i Sinassari delle Chiese orientali, nonché il Decretum Gelasianum del V secolo affermano: “Non in un giorno diverso, come vanno blaterando gli eretici, ma nello stesso tempo e nello stesso giorno Paolo fu con Pietro coronato di morte gloriosa nella città di Roma sotto l'imperatore Nerone”.

FONTI SULLA MORTE DI PIETRO A ROMA

a) Il Vangelo di Giovanni

Il Vangelo di Giovanni (100 d.C. circa) riporta queste parole di Gesù a Pietro "In verità, in verità ti dico che quand'eri più giovane, ti cingevi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti" (Gv 21, 18) E prosegue: "Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio" (Gv 21,19).

Se ne potrebbe dedurre che, dunque, la modalità con cui la morte era stata inflitta a Pietro, erano note tanto allo scrittore del Vangelo, quanto ai lettori cui egli si rivolgeva.

b) La Prima Lettera di Pietro

In essa Pietro conclude così: "La chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta" (1 Pt, 13).

Il nome “Babilonia” potrebbe indicare Roma, così definita in alcuni antichi scritti cristiani (come “Gli oracoli della Sibilla”) e nello stessa apocalisse di San Giovanni, oppure, il riferimento potrebbe riguardare la città di Seleucia (la nuova Babilonia lungo le rive del Tigri) o la città egiziana di Babilonia, o la stessa Gerusalemme. «Eusebio di Cesarea però accennò alla testimonianza del vescovo Papia di Ierapoli e Clemente di Alessandria secondo i quali Marco scrisse il suo Vangelo a Roma su richiesta dei cristiani di quella città, che desideravano una testimonianza scritta degli insegnamenti di Pietro e dei suoi discepoli; questa notizia è confermata da Ireneo di Lione. Sulla base di queste testimonianze Eusebio dichiarò che Pietro si rivolgeva a Roma con il nome figurato di Babilonia nella sua prima lettera. Uno dei motivi per cui Pietro non avrebbe scritto in tutte lettere il nome di Roma, è che dopo la sua liberazione miracolosa narrata negli Atti degli Apostoli e la fuga da Gerusalemme, egli per le autorità e per i giudei era un latitante ricercato» (San Pietro, Enciclopedia Telematica Cathopedia)

.

c) La Lettera di Clemente

«Nella prima lettera di Clemente (95-97 circa), attribuita a Clemente di Roma si trova scritto:

“Per invidia e per gelosia i più validi e i più importanti pilastri [della Chiesa] hanno sofferto la persecuzione e sono stati sfidati fino alla morte. Volgiamo il nostro sguardo ai santi Apostoli... San Pietro, che a causa di un'ingiusta invidia, soffrì non una o due, ma numerose sofferenze, e, dopo aver testimoniato con il martirio, assurse alla gloria che aveva meritato” (Clemente di Roma, Lettera ai Corinzi, V).

Sono poi menzionati Paolo ed altri, dichiarando che essi patirono il martirio "presso di noi", ovvero tra i Romani, espressione che è chiarita dal capitolo IV. In questa lettera ci si riferisce a quella che fu poi interpretata come la prima persecuzione dei cristiani dopo il grande incendio di Roma, sotto l'imperatore Nerone, collocando quindi la morte di Pietro in quell'epoca.

d) La Lettera di Dioniso

Il vescovo Dioniso di Corinto, nella sua lettera alla chiesa romana durante il pontificato di papa Sotero (165-174) scrive che: "Dovete quindi, con la vostra più vivida esortazione, riunire insieme i prodotti della semina di Pietro e di Paolo a Roma ed a Corinto. Poiché entrambi hanno seminato la parola del Vangelo anche a Corinto, e insieme lì ci hanno istruiti, nello stesso modo in cui insieme ci hanno istruiti in Italia ed insieme hanno patito il martirio"

e) La testimonianza di Ireneo

Ireneo di Lione, a Roma poco dopo la metà del II secolo prima di recarsi a Lione, parlò in questi termini della chiesa di Roma: "la più grande ed antica chiesa, conosciuta da tutti, fondata ed organizzata a Roma dai due più gloriosi apostoli, Pietro e Paolo" (Ireneo di Lione, Contro gli eretici, III, iii; cf. III, i).

f) Clemente di Alessandria

Eusebio di Cesarea riporta, nella Storia Ecllesiastica (IV, XIV), queste parole di Clemente di Alessandria:

"Dopo che Pietro ebbe annunciato la Parola di Dio a Roma e predicato il Vangelo nello spirito di Dio, la moltitudine degli uditori richiese a Marco, che aveva a lungo accompagnato Pietro nei suoi viaggi, di scrivere quello che gli apostoli avevano loro insegnato" (Clemente di Alessandria, Hypotyposes)

g) Tertulliano

"Se sei in Italia, hai Roma, da cui si diffonde un'autorità che va molto oltre [i confini della stessa Italia]. Quanto è fortunata questa Chiesa per cui gli Apostoli hanno versato la loro dottrina con il loro sangue, dove Pietro ha emulato la passione del Signore, dove Paolo è stato coronato con la stessa morte di Giovanni"

(Tertulliano, De Praescriptione, XXXV).

"La germogliante fede cristiana fu insanguinata per primo da Nerone a Roma. Là Pietro fu legato da un altro come Gesù gli aveva profetizzato, quando fu legato alla croce"

(Tertulliano, Scorpiace, XV).

"[...] nessuna differenza tra quella con cui Giovanni battezzava nel Giordano e quella con cui Pietro battezzava nel Tevere"

(Tertulliano, Sul battesimo, capitolo 5).

h) San Girolamo

"Simon Pietro, figlio di Giovanni, dal villaggio di Betsaida nella provincia di Galilea, fratello di Andrea apostolo, ed egli stesso capo degli apostoli, dopo essere stato vescovo della Chiesa di Antiochia ed aver predicato alla Diaspora - i credenti nella circoncisione, nel Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia e Bitinia - si spostò a Roma nel secondo anno di Claudio per spodestare Simon Mago, e vi mantenne il seggio sacerdotale per venticinque anni fino all'ultimo, ovvero il quattordicesimo, anno di Nerone. A causa sua ricevette la corona del martirio venendo inchiodato alla croce con la testa verso terra e i piedi innalzati al di sopra, sostenendo che era indegno di essere crocifisso nella stessa maniera del suo Signore. Scrisse due lettere che sono dette 'cattoliche', la seconda delle quali, essendo diversa nello stile rispetto alla prima, è considerata da molti non di sua mano. Anche il Vangelo secondo Marco, che era suo discepolo ed interprete, è ritenuto suo. D'altra parte i libri ascritti a lui, di cui il primo è intitolato Atti, un secondo Vangelo, un terzo Discorso, un quarto Apocalisse, un quinto Giudizio, sono respinti come apocrifi. Seppellito a Roma in Vaticano presso la via del trionfo, è venerato da tutto il mondo» (Sofronio Eusebio Girolamo, De viris illustribus)

GLI SCRITTI DI SAN PIETRO

«Il Nuovo Testamento comprende due lettere tradizionalmente attribuite a Pietro: la prima lettera di Pietro e la seconda lettera di Pietro. Basandosi sulla buona qualità del greco, e considerando che Pietro doveva essere un pescatore di Galilea, quindi un illetterato, molti studiosi dubitano che l'apostolo Pietro abbia scritto queste lettere, e si ipotizza che siano state scritte dal suo segretario (amanuense) o da un seguace dopo la sua morte. In particolare i dubbi si concentrano sulla seconda, che nei primi secoli era fra i testi "discussi".

C'è chi ipotizza anche che essa sia una rifacitura della lettera di Giuda, anch'essa canonica.

SAN PIETRO NELL’ARTE

a) Fino al III secolo

La più antica rappresentazione esistente è un medaglione di bronzo con la raffigurazione delle teste degli apostoli, datato tra la fine del II secolo e l'inizio del III, conservato nel museo della Biblioteca Apostolica Vaticana: Pietro mostra una testa arrotondata con il mento prominente, la fronte sfuggente, i capelli spessi e ricci e la barba. Queste caratteristiche sono così individuali che fanno pensare ad un ritratto.

Questo tipo di iconografia è stata rinvenuta anche in altre due rappresentazioni petrine in una camera della catacomba di Pietro e Marcellino, della seconda metà del III secolo.

Nei dipinti della catacomba, Pietro e Paolo appaiono frequentemente come intercessori e protettori dei defunti nelle rappresentazioni del giudizio finale e nell'atto di accompagnare una figura di defunto in preghiera nel paradiso.

Nelle numerose rappresentazioni di Cristo insieme agli Apostoli che compaiono nei dipinti delle catacombe e nei sarcofagi, Pietro e Paolo occupano sempre i posti d'onore alla destra ed alla sinistra di Gesù».

b) Dal IV secolo

«A partire dal IV secolo si definisce una tipologia che rimarrà pressoché invariata nel tempo che permette di riconoscerlo con estrema facilità rispetto a tutti gli altri apostoli.

È un uomo di mezza età dai tratti marcati e popolani, vigoroso, con capelli e barba ricciuti e grigi, ed indossa un mantello giallo e una veste azzurra o verde.

La simbologia cromatica gioca una partita importante rimanendo immutata sia nell’arte occidentale che in quella orientale, ad esempio nelle icone bizantine.

Al blu dell’abito possono esser ricondotti molteplici significati: richiamo al suo lavoro di pescatore, ma anche riferimento al suo incarico di guardiano celeste, e a queste interpretazioni si aggiunge il valore del blu nell’arte Bizantina riconducibile alla sua condizione di umanità.

La stola gialla, con ancora maggiore carica simbolica, ricopre con un’aura di santità quello che è il suo compito identificato nel blu della veste.

A questi due colori, che ricorrono con discreta frequenza, si affianca la variante della veste bianca col manto rosso, allusive alla purezza spirituale e al martirio.

A collocare con ulteriore chiarezza la figura di San Pietro nelle immagini sacre è una ristretta serie di attributi: una o più chiavi, la croce capovolta, la croce pastorale triplice, il libro, il gallo e più raramente il vascello» (Elisa Mazzogardi).

c) Dal IV al IX secolo

Nei mosaici delle basiliche romane, datati tra il IV ed il IX secolo, Cristo compare al centro dell'immagine con Pietro e Paolo alla sua destra e sinistra, ed accanto a loro i santi che in quella località erano specialmente venerati.

In sarcofagi ed altri memoriali dei defunti sono presenti scene della vita di san Pietro come descritta nei Vangeli: Pietro che cammina sulle acque del lago Genazaret dopo aver lasciato la barca alla chiamata di Cristo, la profezia del suo tradimento, la lavanda dei piedi, la resurrezione di Tabitha, la cattura e la condanna a morte di Pietro. In due gilt glasses è rappresentato come Mosè che fa sgorgare acqua dalle rocce con il suo bastone; il nome Pietro compare al di sotto della scena che può essere interpretata come una sua rappresentazione come guida dei Cristiani.

Nel periodo tra il IV ed il VI secolo è particolarmente frequente l'immagine della consegna della legge a Pietro, che compare in vari tipi di monumenti. Cristo consegna a Pietro una pergamena aperta o arrotolata in cui spesso si trova la scritta "Lex Domini" (la legge del Signore). Nel Mausoleo di Santa Costanza a Roma questa è affiancata alla raffigurazione della consegna delle tavole della legge a Mosè.

In alcuni carvins del IV secolo Pietro porta spesso un bastone nella sua mano, e successivamente una croce con una lunga asta trasportata sulla spalla, come se fosse uno scettro indicativo del suo compito.

Nelle rappresentazioni dei sarcofagi del V secolo Gesù presenta a Pietro le chiavi (solitamente due, talvolta tre) invece della pergamena, dalla fine del VI secolo la rappresentazione con le chiavi diventa prevalente e queste diventano un caratteristico simbolo di Pietro.

Dal secolo VI in poi Pietro ha la tonsura e viene per lo più rappresentato senza copricapo, vestito con abito o mantello apostolico, talvolta anche con paramenti episcopali o pontificali.

d) Dal XIV secolo

Come attributo specifico, oltre alle chiavi, a partire dal XIV secolo anche un bastone con tre asti trasversali, che diventa simbolo del papato petrino, mentre la croce capovolta ne indica il martirio. Raramente come attributi appaiono anche il gallo, il pesce o la barca.

Dal secolo XIV Pietro appare principalmente sotto vesti papali come figura centrale sugli altari a lui dedicati (per esempio l'altare maggiore di San Pietro a Monaco, ad opera di Erasmus Grasser nel 1400), come figura a sé stante nella serie degli apostoli o in compagnia di San Paolo quale simbolo della Chiesa romana.

e) Cicli pittorici sulla vita di Pietro

Uno dei primi cicli pittorici sulla vita di San Pietro era quello che si trovava nell'antica basilica vaticana, che venne in seguito distrutta e ricostruita nuovamente. È però quello di Masolino e Masaccio il ciclo pittorico più importante, nella cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine a Firenze (alla cui realizzazione contribuì anche Filippo Lippi), con le seguenti scene: Predicazione di san Pietro, Guarigione del paralitico e risurrezione della cristiana Tabita, Pagamento del tributo, Battesimo dei neofiti, Pietro guarisce i malati con la sua ombra, Distribuzione delle elemosine e morte di Anania, Resurrezione del figlio di Teofilo e san Pietro in cattedra, Paolo visita Pietro in prigione, Liberazione di Pietro, Disputa con Simon Mago e crocifissione di San Pietro. Un tempo chiudeva probabilmente il ciclo di rilievo di Donatello con la Consegna delle chiavi, oggi al Victoria and Albert Museum di Londra.

Raffaello, nei suoi arazzi per la cappella Sistina (1524 circa) non attinge gli episodi dipinti da testi apocrifi, così come avevano fatto Masolino e Masaccio, ma bensì dagli scritti evangelici: la pesca e la vocazione di Pietro, la consegna delle chiavi, la guarigione dello storpio e la morte di Anania.

Le tre scene più importanti della vita di Pietro trovano però il loro massimo splendore pittorico in tre raffigurazioni conservate nel Vaticano. Nella parete longitudinale della cappella Sistina, il Perugino raffigurò la consegna delle chiavi con un Cristo in primo piano che consegna a Pietro in ginocchio la potestas pontifica di legare e sciogliere nella forma di due chiavi. Ai due lati dell'evento principale, apostoli e altri personaggi presenti, formano due cortei.

Dietro sono dipinte le scene del rinvenimento della moneta e del tentativo di lapidazione di Gesù sullo sfondo del tempio di Gerusalemme a struttura rinascimentale e dell'arco di trionfo di Costantino. Raffaello descrive invece la liberazione di Pietro dalla prigione di Erode nella stanza di Eliodoro (1511-1514), delineando in questa scena notturna, con drammatici effetti di luce, lo scioglimento delle catene da parte dell'angelo, che accompagna Pietro oltre i soldati dormienti su per la scala, mentre dall'altro lato alcuni soldati coprono la fuga. In connessione con altri affreschi della stanza di Eliodoro, la scena è interpretata come simbolo della liberazione della chiesa ad opera di Giulio II.

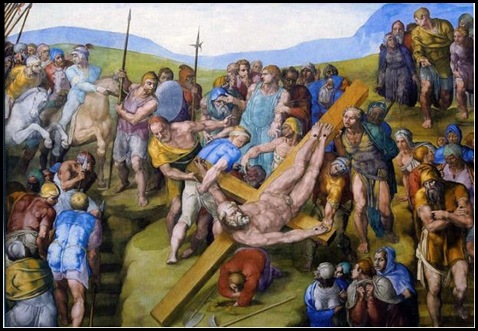

Nella cappella paolina infine, Michelangelo dipinge l'affresco La crocifissione di Pietro, contrapposta alla conversione di Paolo: in mezzo a una folla multicolore viene issata la croce, posta diagonalmente, con Pietro già crocifisso ma ancora vivo.

La raffigurazione del luogo dell'evento, ai margini di un abisso, nonché la presenza di molti soldati a cavallo e armati, accentua l'impressione di crudeltà e brutalità. Intorno al 1600 circa il personaggio di Pietro viene spesso raffigurato quale protagonista dei due eventi più dolorosi della sua vita: il rinnegamento e il martirio. È doveroso ricordare a tale proposito il dipinto Le lacrime di Pietro di Georges de La Tour con un Pietro piangente, seduto con a fianco un gallo (simbolo del triplice rinnegamento) e una lanterna accesa (simbolo dell'arresto di Cristo) e la Crocifissione di Pietro del Caravaggio, in cui l'apostolo è rappresentato ormai anziano mentre la croce nel quale è inchiodato viene issata dai suoi carnefici.

FONTI

San Pietro, Enciclopedia Telematica Cathopedia

Santa Petronilla, Enciclopedia Telematica Cathopedia

Benedetto XVI, Udienza Generale, 17 maggio 2006; Udienza Generale, 24 maggio 2006; Udienza Generale, 17 giugno 2006

Salvatore Garofalo, Pietro nell'evangelo, www.amicidomenicani.it

Carcere di San Pietro, Sito dell'Opera Romana Pellegrinaggi

Elisa Mazzogardi, San Pietro, www.artearti.net

Sito del santuario di Cafarnao

Stefano De Luca, Scoperte archeologiche recenti attorno al Lago di Galilea: contributo allo studio dell'ambiente del Nuovo Testamento e del Gesù storico, www.academia.edu

Il fatto che Pietro conducesse, con la famiglia di Zebedeo (il padre di Giacomo e Giovanni) una piccola azienda di pescatori, fa presumere che egli godesse di una certa agiatezza sul piano economico.