Intervista

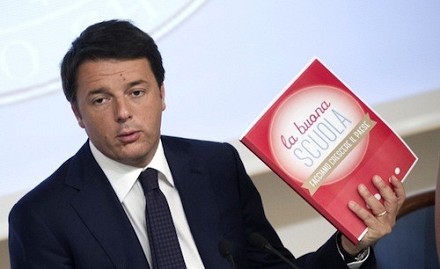

sulla (nuova) scuola

Un sistema scolastico pluralista e di qualità

Francesco Macrì

Francesco Macrì, presidente della FIDAE (la federazione delle scuole cattoliche primarie e secondarie) traccia un bilancio del Disegno di legge, approvato dalla Camera in questa intervista rilasciata a Tuttoscuola.

Che impressione ha ricavato dalle manifestazioni di piazza di questi giorni contro il DDL scuola 2994, appena approvato dalla Camera?

Non le nascondo che ho provato un certo fastidio. A differenza di quanto sembrava di capire nei mesi scorsi il DDL del Governo Renzi sulla “Buona Scuola” è andato via via perdendo consenso. Un misto di corporativismo sindacale e di ideologismo politico ha trasformato il confronto in uno scontro duro su tutta la linea riesumando vecchi slogan ad effetto: privatizzazione della scuola pubblica, attentato alla libertà di insegnamento, aziendalizzazione dell’organizzazione scolastica, presidi sceriffo o faraoni, desertificazione culturale e via di questo passo. Sono espressioni caricaturali che hanno poco a che fare con il vero DDL presentato e discusso alla Camera. Si è trattato di un gioco verbale pirotecnico a chi le sparava più grosse piuttosto che di una riflessione approfondita dei singoli problemi, inclusi quelli “assenti” e che meritavano di comparire nell’articolato.

In questi ultimi vent’anni abbiamo avuto la sventura di assistere ad un perdurante pregiudiziale antagonismo che ha boicottato qualsiasi progetto di riforma venisse da sinistra, dal centro o da destra. Si tratta di una prassi tristemente consolidata che ha fatto sì che il sistema scolastico italiano rimanesse molto indietro rispetto ad una società che, invece, si evolve rapidissimamente ed attende risposte puntuali e pertinenti. I risultati di questo metodo, che io definirei autolesionista, sono sotto gli occhi di tutti: standard di qualità mediamente scadenti; larghe fasce di insegnanti demotivati, alte percentuali di ragazzi che abbandonano la scuola; conflittualità o scarsa collaborazione tra dirigenti, insegnanti, famiglie; mancato riconoscimento sociale della funzione docente; curricoli lontani dai saperi della modernità; organizzazione iperburocratizzata e inefficiente; alti costi economici rispetto alla qualità dei servizi erogati.

Ma perché si è andata a creare questa situazione di perenne conflittualità?

Da decenni tutto il Paese auspica e vuole la riforma della scuola; ma di “quale” riforma si parli nessuno lo sa perché ognuno ha la “sua” riforma, su misura dei suoi interessi privati. In altre nazioni, pensi la Francia, la Spagna, la Germania, l’Inghilterra, è stato possibile far convergere abbastanza in fretta una ampia maggioranza su un progetto di riforma e farla sentire come la riforma di tutti. E’ prevalso l’interesse generale su quello particolare. In Italia, finora, questo traguardo è rimasto lontano o appena per alcuni singoli aspetti lambito. Ci hanno tentato Berlinguer, De Mauro, Moratti, Fioroni, Gelmini. Perché? Molte sono le ragioni di natura storica ed ideologica che ci possono aiutare a capire. Ne voglio richiamare una sola: la scuola italiana è stata per troppo tempo “occupata” (sic) dalla politica, dal sindacato, dalla burocrazia. Ha finito così per perdere la sua identità, la sua funzione, la sua coesione, starei per dire la sua “dignità” ed “autonomia”. Sono stati creati artificiosamente solchi profondi di diffidenza e intolleranza reciproca. Da “comunità”, come dovrebbe essere, è diventata un semplice coacervo di soggetti che tirano ognuno per conto proprio. La scuola è stata trasformata in una arena dove si combattono per delega battaglie ideologiche con finalità altre, si scontrano interessi corporativi e consociativi; gli studenti, ribaltando la realtà come dovrebbe invece essere, sono diventati strumentalmente e inconsapevolmente “funzionali” all’apparato ideologico-istituzionale e agli interessi dei gruppi belligeranti sul campo. Cosicché ogni tentativo innovativo viene rinviato a dopo nella delusione e disaffezione generale.

Ma venendo nello specifico del DDL quali sono, secondo lei, gli aspetti più moderni, se ci sono?

Ce ne sono molti e sarebbe stato bene che il dibattito, dentro e fuori le aule del Parlamento, avesse colto l’occasione per evidenziarli, precisarli, perfezionarli, arricchirli. Mi limito solo ad alcuni, per me tra i più significativi per fare della scuola statale una scuola meno ingessata, irrigidita di come è: l’autonomia, la valutazione e la rendicontazione pubblica, la formazione e valorizzazione del personale direttivo e docente, il potenziamento dei curricoli, l’apertura e il radicamento sul territorio, l’alternanza scuola-lavoro, il collegamento in rete, il coinvolgimento diretto e compartecipato della società civile e del mondo produttivo al suo finanziamento, la messa in sicurezza degli edifici, lo sviluppo della carriera anche secondo criteri di premialità. ecc.

Pensi un attimo all’autonomia. In tutta Europa, là dove essa è stata praticata bene, si sono ottenuti risultati eccellenti per tutti e non solo per gli studenti. Ma, è ovvio che debba essere così, perché l’autonomia amplifica l’iniziativa, la creatività, l’immaginazione di coloro che nella scuola operano; spinge a percorrere strade nuove nell’ambito della didattica, della pedagogia, dell’organizzazione, dell’utilizzo delle nuove tecnologie, nell’impiego delle risorse umane e finanziarie, ecc.; responsabilizza di più e insieme aumenta la motivazione e l’impegno e quindi la “produttività”. In Italia, purtroppo, molti hanno paura che gli insegnanti abbiano margini maggiori di autodeterminazione; invocano sempre un tutor che dall’alto indirizzi e controlli. In questo mi pare di riscontrare un deficit culturale di democrazia, di consapevolezza del valore di una cittadinanza attiva anche in ambito scolastico. Si tratta di un grigio retaggio storico che ci rende diffidenti verso ogni iniziativa che parta dal basso, cioè dalla società civile, dalle singole persone.

Analoghe riflessioni si potrebbero fare su gli altri temi che ho accennato come la valutazione del personale e della scuola, ma purtroppo lo spazio di questa intervista è tiranno e mi impedisce di farlo. Ma sarebbero discorsi interessanti perché si affacciano sulla modernità non solo declamata ma praticata, su quella Europa tanto citata quanto lontana da noi.

Ma allora per lei questo DDL è il migliore possibile?

Assolutamente no. Ci sono molti aspetti che non condivido e tanti altri, assai importanti, che sono del tutto ignorati. In una audizione che ho avuto in Parlamento alla VII Commissione di Camera e Senato in riunione congiunta (l’8 aprile scorso) ho espresso una serie di riserve e di critiche. Ma ciò detto, sono dell’avviso che questo DDL poteva diventare un’occasione importante per coinvolgere attivamente tutto il Paese a rimettere al centro dell’attenzione la scuola, a produrre una grande riflessione collettiva che la migliorasse e non invece a limitarsi a fare un’opposizione intransigente su tutta la linea senza alcun distinguo tra una questione e l’altra col rischio, non solo paventato, che tutto affondi e si rimanga dove si è. Se questo si dovesse avverare sarebbe un dramma per il nostro Paese che sta pagando pesantemente sui mercati interni e internazionali ritardi culturali e professionali lasciando sul campo milioni di disoccupati. Ricordiamocelo bene, milioni di disoccupati.

La scuola è un bene di tutti e non di una sola parte politica, di qualunque colore essa sia. Tutti devono sentirsi in dovere di portare il proprio contributo. Nessuno può giocare con la scuola per fini che esulano da essa. Ritirarsi scontrosamente sull’Aventino rifiutando ogni confronto e gridare minacce e scomuniche in tutte le direzioni non serve al Paese.

Degli aspetti deboli del DDL ne richiamo alcuni, anche se mi rendo conto che ci sono delle circostanze esterne che li hanno imposti al Governo. Pensi alla massiva stabilizzazione dei 100 mila precari e soprattutto alle “modalità” di questa stabilizzazione; pensi ai criteri di selezione ed assunzione del personale direttivo e docente secondo schemi (esami e concorsi) atti al massimo a verificare alcune conoscenze teoriche ma non certo irrinunciabili competenze per chi esercita una professione così delicata e complessa come quella dell’insegnante-educatore come le capacità relazionali, la motivazione, il profilo di personalità, la capacità di collaborazione, di iniziativa. Nessun imprenditore privato al mondo usa metodi di assunzione del personale di questo genere perché il punto di vista da cui lui parte non è quello di essere un “ammortizzatore sociale” ma di garantire un servizio o un prodotto di qualità.

Pensi alla formazione professionale lasciata ancora nel ruolo di cenerentola nonostante, dai tempi di Berlinguer, si chieda da ogni parte a gran voce che abbia pari dignità culturale a quella della scuola come peraltro si verifica in Europa. Pensi alla mole delle deleghe lasciate alla discrezione del Governo su materie di grande rilievo sulle quali il confronto con l’opinione pubblica e l’opposizione parlamentare sarebbe giusto e doveroso esprimessero le proprie valutazioni. Pensi infine alla vexata quaestio della parità scolastica.

Precisi meglio questa questione della parità scolastica, considerato che lei rappresenta oltre 2500 scuole cattoliche paritarie.

Il DDL ricalca un modello di sistema scolastico pesantemente statalista nel senso che lo Stato è visto come soggetto unico ed egemone, legittimato a garantire istruzione e formazione. Un modello che non solo è anacronistico rispetto alla maturazione della coscienza dei diritti umani e civili, alla società della conoscenza che ha moltiplicato a dismisura le agenzie di informazione e formazione, all’ampliamento della platea dei milioni di soggetti aventi titolo all’istruzione e formazione per tutto l’arco della vita, ma anche in contrasto con alcune Risoluzioni dell’Unione europea e con una legge dello Stato italiano, la legge 62 del 2000, che prefigura senza ambiguità, un sistema “integrato” nel quale scuola statale e paritaria cooperano e collaborano “insieme”, con la stessa “autorevolezza” e “dignità” rilasciando titoli equipollenti e perseguendo obiettivi comuni che si identificano con il bene e l’interesse del Paese.

Questo DDL poteva essere una occasione propizia per far fare finalmente all’Italia un passo in avanti nella direzione di una piena legittimazione della scuola paritaria, sempre rinviata per pregiudiziali ideologiche, poste come invalicabile baluardo da alcune forze politico-sindacali che non esito a definire oscurantiste.

La parità scolastica è un rilevante problema di civiltà giuridica che, come prevede tutto il diritto internazionale, chiama in causa il riconoscimento del diritto prioritario dell’individuo e della sua famiglia se minore, di scegliere liberamente l’istruzione e l’educazione e, quindi, la scuola che è l’istituzione per eccellenza preposta a questo diritto. Questo avviene in tutta Europa, anche se con modalità diverse. In Italia siamo rimasti quasi all’anno zero. La legge 62 del 2000 è stata e continua ad essere disattesa dai Governi di destra e di sinistra.

Parole come libertà, autonomia, sussidiarietà, cittadinanza attiva fanno ancora paura a molti, in particolare se declinate sul versante dell’istruzione e dell’educazione. Si tratta di una cosa che è incomprensibile ed inaccettabile negli anni 2000.

Il DDL si concentra in esclusiva sulla scuola statale e per essa prefigura soluzioni interessanti pur con i limiti che ho sopra accennato, ma ignora questa seconda dimensione del sistema scolastico nazionale: la scuola paritaria appunto. Si tratta di una dimenticanza grave perché, a fronte dei crescenti e diversificati bisogni educativi della gente per tutto l’arco della vita, la mortalità scolastica e l’abbandono scolastico, la disoccupazione giovanile, la crescita della domanda di formazione di qualità della società civile, il problema vero è quello di avere “più” scuole, non “meno” scuole, e più scuole di “qualità”. È sulla qualità che si dovrebbe concentrare l’attenzione del dibattito e non sulla natura giuridica della scuola che eroga il servizio scolastico. Alla famiglia, all’alunno interessa una scuola che funzione, non l’etichetta che la qualifichi “statale” o “paritaria”. Ma tant’è, in Italia ancora dobbiamo scontrarci per una questione di “dettaglio” (l’etichetta statale e non statale) e non per la sostanza del problema (qualità o non qualità del servizio educativo erogato).

Nei confronti della scuola paritaria il DDL è stato troppo timido, omissivo, non coraggioso nell’affrontare un’opinione sindacale, giornalistica, lobbistica ostile, che si oppone facendo la voce grossa pregiudizialmente alla soluzione di questo problema. È stato meno europeo di quanto avremmo voluto e desiderato.

Ma, mi scusi, nel DDL ci sono dei dispositivi a sostegno della scuola paritaria.

Sì, ha ragione. Ci sono. Non esito affatto a riconoscerlo. Si riferiscono alla possibilità di una piccola detrazione fiscale per le famiglie che optano per le scuole paritarie e all’utilizzo di un credito di imposta, come avviene anche per quelle statali, per i soggetti che fanno delle donazioni liberali alle scuole. Si tratta di piccolissime somme che certo non risolvono affatto i problemi di bilancio delle scuole paritarie, né sollevano le famiglie dal carico delle tasse di iscrizione e frequenza. Ma nonostante questo limite sono pure, e lo abbiamo detto e scritto, un segno positivo con una notevole valenza simbolica di cui noi diamo atto al Governo Renzi. Consideriamo questi dispositivi, auspicando che se ne aggiungano altri goduti dalla scuola statale, come quelli dell’esenzione dell’IMU, della TARI, del sostegno agli studenti portatori di handicap e con bisogni educativi speciali, ecc. come l’inizio di un cammino che possa avere sviluppi successivi, come un parziale e flebile riconoscimento del servizio pubblico e di pubblico interesse reso dalla scuola paritaria. Perché di questo si tratta, cioè del riconoscimento di un servizio legittimo e scelto dalla gente, e non della richiesta di un privilegio.

Licenziato dalla Camera il DDL è passato al Senato. Quali sono i suoi auspici?

Che possa andare avanti con tutti gli emendamenti migliorativi ritenuti necessari. La considererei una iattura, se per una qualsiasi ragione, dovesse essere stoppato. Si verificherebbe quanto attribuito da quel proverbio inglese a chi butta via il bambino con l’acqua sporca. La scuola italiana ha bisogno urgentemente di rinnovarsi nei contenuti, nelle metodologie, nella didattica, nei processi educativi, nell’organizzazione e gestione, nella governance. Nella scuola si gioca il futuro delle persone e dell’intero Paese. Senza improprie convergenze (perché la dialettica è il sale della democrazia) deve essere lasciata da parte ogni esasperata e inconcludente conflittualità politica e ricercato il bene comune. Tutti i gruppi parlamentari dovrebbero sentirsi in dovere di mettere la propria bandiera (cioè il proprio contributo di proposta e di riflessione) nel successo della riforma del nostro sistema di istruzione ed educazione. Alcuni passi positivi sono stati fatti durante i lavori della Camera. È auspicabile che altri si facciano al Senato.

(da TUTTOSCUOLA)