I Quaderni

dell'animatore

1. DECIDERSI

PER L'ANIMAZIONE

IL CREDO DELL'ANIMATORE

Mario Pollo - Riccardo Tonelli

1. Ogni uomo si porta dentro una sua storia. Credo in qualcosa o non crede più a nulla. Questa «fede» condiziona intensamente la sua lettura dei reale e i suoi progetti. Noi ci sentiamo dentro una storia più grande di noi. è nostra, ma ci supera e ci convoca. Raccontiamo con la nostra vita questa storia, perché sogniamo che molti altri amici ritrovino in essa ragioni per vivere, per sperare, per impegnarsi. persino per morire. Questa storia è la storia della passione di Dio per la vita dell'uomo. Una storia che si chiama Gesù di Nazareth, Maria, Paolo di Tarso Francesco d'Assisi, don Bosco, Teresa di Calcutta, Franco, Paola, Ivana, Mario, Pietro... tu,. io e tanti altri.

2. Trascinati da questa storia, crediamo alla persona di ogni uomo, prima di tutto. Solo la persona è il nostro grande assoluto. Sappiamo che viviamo in una situazione di crisi drammatica e complessa. Sappiamo che la persona è al contro di una trama di relazioni politiche, economiche, culturali, che la condizionano e spesso la soffocano. Sappiamo che non possiamo ritagliarci un'oasi felice, dove non rimbombino i problemi strutturali. La storia a cui crediamo e che vogliamo raccontare ci ha convinti però di un fatto: rendere un uomo felice, restituendogli la gioia di vivere, è una piccola cosa nella mischia delle sopraffazioni, degli intrighi, degli sfruttamenti e delle violenze; ma è cosa tanto grande e affascinante, che vale la pena di perdere la propria vita per perseguirla.

3. Per questo crediamo nell'educazione. E siamo disposti a scommettere sulla sua forza politica e sulla sua capacità di rigenerare l'uomo e la società. Corto, le ragioni della crisi diffusa sono molto e complesso. Richiedono interventi molteplici e articolati. Se l'educazione aiuta a vivere e restituisco quel futuro che è spesso defraudato, essa può far uscire dalla crisi.

4. La nostra scommessa per l'educazione non è un'opzione indifferenziata. Troppo importante è l'uomo e la sua vita, per restare nel generico, facendo finta di ignorare in quanti modelli diversificati abbia preso corpo l'educazione. Per noi educazione è animazione: l'animazione è lo stile con cui si fa educazione. L'animazione non è un capitolo dell'educazione: è invece tutto il suo libro.

5. L'animazione è una antropologia. è cioè un modo di pensare all'uomo ai suoi dinamismi, ai processi in cui gioca la sua maturazione. Ecco la nostra scommessa sull'uomo, come l'abbiamo scoperta progressivamente nella storia che ci è stata narrata. Ogni uomo è stato fatto capace di autoliberazione. Per autoliberarsi è indispensabile assumere una coscienza riflessa e critica di se stesso, della propria storia, degli altri e dei mondo. Questa coscienza riflessa e critica è prodotta, sostenuta, incoraggiato dalla relazione interpersonale e soprattutto da quel modello di relazione educativa e comunicativa che è rappresentato dal rapporto di giovani e adulti.

6. L'animazione è anche un metodo: seleziona le risorse educative disponibili in una istituzione e le organizza scientificamente in un modello di relazione educativa e comunicativa, in una strategia fatto di tempi, di luoghi, di agenti, di processi, di strumentazioni. La scelta antropologica è una scommessa: richiede il coraggio di credere, magari in solitudine, a determinati valori. L'animazione come metodo, invece, viene appresa lentamente e faticosamente nelle «scuole di animazione».

7. L'animazione ha come obiettivo ultimo e globale la grande protesa di restituire ad ogni uomo la gioia di vivere e il coraggio di sperare. La storia in cui ci siamo trovati immersi, ci ha fatto scoprire in Gesù di Nazaret la ragione ultima, decisiva e irripetibile della nostra vita. L'animazione tende strutturalmente perciò a far incontrare con il Signore della vita. Non intendiamo strumentalizzare l'animazione per l'evangelizzazione, perché l'animazione è, come tutti i processi umani, una esperienza che possiedo una suo intrinseca dignità e consistenza.

Ma per realizzare meglio l'obiettivo dell'animazione, sentiamo il bisogno di testimoniare, con fatti e parole, la buona notizia che Gesù è il Signore.

8. L'animazione come metodo ha un grosso contributo da offrire anche nell'ambito specifico dell'educazione della fede.

Possiamo educare alla fede nello stile dell'animazione.

Lo affermiamo perché la scommessa sull'uomo tipica dell'animazione si porta dentro i germi dell'uomo nuovo che è il credente in Gesù Cristo, e perché le sue scelte metodologiche coincidono con quelle che caratterizzano i processi di educazione della fede esigiti dalla teologia dell'Incarnazione.

Sappiamo bene che educazione e educazione alla fede non sono la stessa cosa.

Esiste perciò un ambito dì interventi specifico della fede. In esso l'animazione risulta preziosa ma radicalmente insufficiente. Essa perciò fa spazio all'imprevedibile potenza di Dio, concretizzata nell'azione liturgica e sacramentale della comunità ecclesiale.

9. L'animazione è una funzione che prende il volto concreto e quotidiano di una persona: l'animatore.

L'animatore è l'animazione in azione.

Animando, egli racconta la sua storia, perché altri come lui ritrovino la capacità di dare tutto di sé perché la vita si allarghi oltre i confini della morte.

Per fare questo, l'animatore si qualifica: studia, si prepara, esperimento e verifica.

L'animatore è un tecnico.

Egli crede ad un progetto di vita; nel suo lavoro io fa emergere continuamente.

È quindi un militante.

L'animazione è l'animatore, tecnico e militante nello stesso tempo.

PRESENTAZIONE

Il «credo dell'animatore» ha annunciato la concezione di fondo della nostra proposta di animazione, una proposta che abbiamo voluto esplicitare in una serie di «quaderni», di cui questo è il primo.

Nelle pagine seguenti viene spiegato in maniera diffusa il progetto dei quaderni.

Per ora diciamo solo che abbiamo «tradotto» il progetto in venti temi di riflessione sull'animazione e che li abbiamo affidati ai membri della redazione della nostra rivista, perché questi quaderni sono espressione dei lavoro redazionale svolto in questi anni.

I quaderni sono un servizio che la redazione di Note di pastorale giovanile offre agli animatori dei gruppi giovanili ecclesiali in Italia.

Questo primo quaderno si propone di presentare il «progetto», alla luce di una lettura attenta della crescente «domanda di animazione» nei vari ambienti ecclesiali e alla luce di un quadro formativo globale entro cui collocare l'animazione.

Di qui i tre articoli:

- «I quaderni» per la formazione degli animatori (Franco Floris)

- Animatore di gruppo: desideri e paure, rischi e speranze (Domenico Sigalini)

- Alla scoperta dell'animazione (Carlo Nanni)

Segue «il canovaccio» con le indicazioni per la utilizzazione dei quaderno nelle «scuole di giovani animatori».

I «QUADERNI PER LA FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI

Franco Floris

UN FATTO NUOVO ED ALCUNI INTERROGATIVI

Un personaggio per molti versi nuovo, con una immagine ancora fresca e vivace nel panorama ecclesiale e sociale, è l'animatore di gruppo, soprattutto a livello giovanile. Una immagine che a livello sociale evoca nuove forme di presenza politica e culturale, e a livello ecclesiale evoca una rinnovata attenzione della chiesa alle nuove generazioni e un rinnovato interesse per la «via della educazione» in campo pastorale.

Per molti, fare l'animatore è tradurre in termini operativi la consapevolezza culturale e religiosa che «fare educazione è un modo originale di fare politica» e dunque di rinnovare la chiesa e la società, ed è un nuovo modo di evangelizzare i giovani, facendosi carico della loro educazione globale.

Il numero degli animatori e, più in genere, la disponibilità di giovani ed adulti a questo servizio educativo, sono un segno di speranza che va accolto con simpatia, e soprattutto con un atteggiamento di rispetto e di sostegno da parte di tutti.

Una certa confusione attorno all'identità dell'animatore

In questo moltiplicarsi di iniziative di animazione e di nuove figure di animatore non mancano le ombre. Ne accenniamo velocemente ad alcune.

L'animatore, in primo luogo, rimane, nonostante tutto, una figura per molti versi ancora generica e confusa. Dietro a questo nome si nascondono attività e stili educativi molto diversi.

L'animatore, in secondo luogo, è in genere più un attivista che un educatore, uno che fa di tutto, senza sapere dove vuole arrivare. Manca la competenza professionale dell'educatore, la maturità dell'esperienza umana e cristiana, la capacità di riflettere sulla personale esperienza educativa.

Quando gli animatori sono giovani ai problemi accennati vengono ad aggiungersi quelli della maturazione della identità personale e della sintesi tra esperienza umana e fede cristiana.

Le responsabilità ecclesiali in proposito sono numerose.

All'invito rivolto ai giovani a fare gli animatori solo raramente segue un «accompagnamento educativo», sotto forma di direzione spirituale, tirocinio pratico guidato, garanzia che l'animatore abbia un gruppo di appartenenza oltre che un gruppo da animare, partecipazione a incontri di qualificazione sul piano teologico, pastorale, educativo.

Quale formazione per gli animatori?

Un altro ordine di problemi riguarda il tipo di formazione che si propone agli animatori.

C'è anzitutto un problema di spiritualità, di identità cristiana dell'animatore al quale spesso non si offre un adeguato quadro teologico ed ecclesiologico in cui ripensare il suo servizio.

È richiesta una teologia della salvezza entro cui sia possibile comprendere la attività educativa in termini di «esperienza di Dio», ed una teologia della evangelizzazione che aiuti a vivere l'animazione come testimonianza ed annuncio del Regno di Dio.

Un secondo ordine di problemi è a livello della formazione professionale in quanto «educatore».

Rispetto a questa qualificazione alcuni gruppi e i loro responsabili manifestano preclusioni circa la utilizzazione delle scienze umane. L'educazione alla fede, a loro avviso, esclude il riferimento a processi educativi sul piano umano e, di conseguenza, il ricorso alle scienze umane.

Un altro tipo di preclusione per una seria formazione sul piano scientifico, culturale ed educativo nasce dallo spontaneismo e dall'attivismo. Da una parte si disprezza tutto quello che è riflessione e studio, dall'altra, se si organizzano incontri «formativi», questi vengono ridotti a pratica di giochi, attività di gruppo, apprendimento di canti e mimi...

UNA PROPOSTA E UNO STRUMENTO: «I QUADERNI DELL'ANIMATORE»

In questa situazione come redazione di Note di pastorale giovanile ci siamo proposti due obiettivi. il primo: schierarci dalla parte di coloro che nell'animazione dei giovani vedono una grande speranza per la società e la chiesa. Il secondo: dare una mano, limitatamente al servizio che può compiere una rivista come la nostra, alla formazione degli animatori. in quale direzione muoversi per raggiungere i due obiettivi?

La nostra proposta

Ci sembra che una risposta alle attese circa l'animazione e ai problemi che questa attesa comporta possa essere intravista nella istituzione di scuole per animatori, come perno attorno a cui far ruotare non solo l'aspetto teorico della formazione, ma anche il tirocinio pratico e la stessa esperienza di fede, e dunque la formazione della identità umana e cristiana dell'animatore.

La nostra proposta è la intensificazione di questi corsi, la creazione di tappe formative, in qualche modo obbligatorie, per quanti desiderano offrire un servizio di animazione in ambienti giovanili ecclesiali.

Su questo abbiamo insistito più volte nelle pagine della rivista.

Ci è sembrato importante non limitarci ad insistere che nascano e si moltiplichino queste scuole.

In questi anni come redazione della rivista, abbiamo organizzato diversi di questi corsi e scuole. Abbiamo quindi pensato che era Opportuno mettere a disposizione l'esperienza acquisita, elaborando un progetto organico di formazione degli animatori.

Il progetto prevede venti quaderni monografici, di 32 pagine ciascuno, da utilizzare per lo studio personale, ma soprattutto nelle Scuole e nei corsi di qualificazione, soprattutto dei «giovani animatori».

I quaderni si presentano come delle «dispense» che il corso utilizza, a cui chi fa lezione fa riferimento e che gli allievi sono chiamati a leggere, studiare, discutere.

Ancora due precisazioni. In primo luogo c'è da dire che di proposito abbiamo voluto dei «quaderni di base», che introducessero nei vari ambiti dell'animazione, senza presupporre altro che il desiderio di una seria qualificazione in soggetti che per la prima volta affrontano certi temi.

In secondo luogo i quaderni sono stati pensati per giovani animatori di gruppi di adolescenti e giovani (e quindi non di preadolescenti). Crediamo tuttavia che l'impostazione di fondo sia valida per tutti coloro che in qualsiasi campo educativo o pastorale intendano fare animazione.

Sono quaderni utili per la qualificazione di tutti gli operatori di pastorale giovanile.

IL PROGETTO E I CONTENUTI DEI QUADERNI

Presentiamo ora l'impostazione globale dei quaderni e un breve cenno ai contenuti di ognuno.

Alla base di tutto sta un «obiettivo generale, che può essere così riassunto: «annunciare Gesù Cristo dentro una riscoperta passione per la vita».

I quaderni sono stati suddivisi in quattro serie: analisi, identità dell'animatore, contenuti, strategie e strumenti.

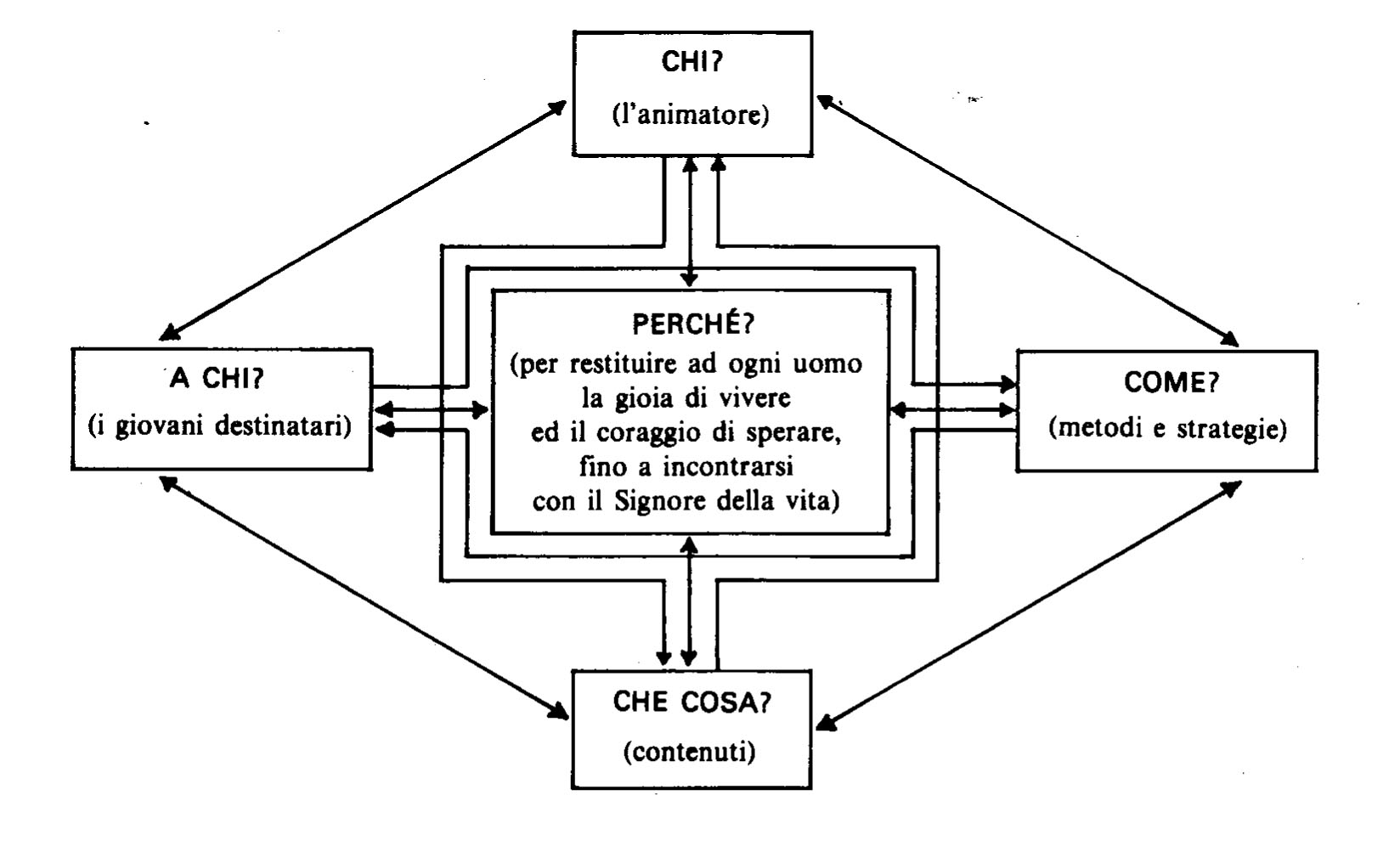

Questa suddivisione corrisponde a quattro domande relative all'animazione: chi fa animazione? quale animazione? a chi fare animazione? come fare animazione?

1. Chi fa animazione? L'animatore come persona nella sua crescita verso la maturità umana e cristiana, alla luce dei fatto che intende essere un educatore/evangelizzatore (fa suo lo slogan «evangelizzare educando ed educare evangelizzando») e del fatto che è un giovane-animatore.

2. Quale animazione? In questa sezione si viene a delineare la proposta educativa dei quaderni, proposta che da una parte si ispira ad una evangelizzazione che concepisce se stessa come servizio di liberazione della vita dentro le nuove generazioni, e dall'altra assume una antropologia ed uno stile educativo che trovano nell'esperienza cristiana il loro orizzonte ultimo.

3. A chi fare animazione? 1 destinatari dell'animazione: i giovani degli anni '80, in un momento di crisi culturale, alla ricerca di una nuova identità e di nuovi modelli di vita.

4. Come fare animazione? Una volta scelta la strada dell'animazione, che fare in concreto, non tanto sul piano delle singole attività, quanto della pratica dell'animazione e dell'educazione alla fede nelle varie dimensioni della vita umana (vita di gruppo, esperienza morale, confronto con la parola di Dio, politica e presenza nel territorio, esperienza di preghiera...).

Come ben si comprende i quattro ordini di domande sono interdipendenti e vengono a porsi contemporaneamente. Vengono a costituire i quattro angoli di un ideale quadrato dell'animazione. Da qualunque angolo si parta è decisivo percorrere tutte le «linee» dei quadrato (cf. lo schema generale dei quaderni alla pagina 7).

Diamo ora un indice dei quaderni divisi nelle quattro serie indicate, con un breve cenno ai contenuti. Non con la pretesa di essere esaustivi, ma per lasciar intuire i «collegamenti» interni fra i vari temi.

I QUADERNI DELL'ANIMATORE

PRIMA SERIE: L'IDENTITÀ DELL'ANIMATORE

Q1 Decidersi per l'animazione

Q2 La maturità umana dell'animatore

Q3 L'orizzonte ultimo dell'animazione: l'amore alla vita e la causa dei Regno

Q4 La spiritualità dell'animatore

SECONDA SERIE: ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA FEDE

Q5/6 L'animazione culturale

Q7 La scelta dell'animazione nell'educazione alla fede

Q8 Un itinerario di educazione dei giovani alla fede

Q9 Il gruppo giovanile come esperienza di chiesa

Q10 Leggere la parola di Dio «dentro» la vita quotidiana

Q11 Una proposta morale per un tempo di desiderio e frammentazíone

TERZA SERIE: ANIMAZIONE CON QUESTI GIOVANI

Q12 Il trapasso culturale e la difficile identità dei giovani

Q13 I giovani della vita quotidiana

Q14 «Immagini d'uomo» negli anni '80

Q15 Aggregazione giovanile e associazionismo ecclesiale

QUARTA SERIE: STRUMENTI Di ANIMAZIONE

Q16 Il gruppo come luogo di comunicazione

Q17 La comunicazione tra animatore e gruppo

Q18 Strutture e comunità educative nella chiesa e nel territorio

Q19 La programmazione educativa

Q20 L'attività di gruppo: tecniche e strumenti, impegno e servizio

PRIMA SERIE: L'IDENTITÀ DELL'ANIMATORE

Q1. Decidersi per l'animazione

È il presente quaderno che costituisce una «introduzione» a tutto il progetto.

Due gli obiettivi:

- evidenziare le «domande» degli animatori,

- situare l'animazione tra le tante attività formative.

Q2. La maturità umana dell'animatore

Quali qualità umane sono richieste per essere animatore?

Dato che si tratta di giovani: è possibile essere giovani (con tutti i problemi dei giovani) ed educatori (e quindi fare proposte agli altri)?

Una maturità da conquistare, dunque, alla luce della psicologia della personalità.

Q3. L'orizzonte ultimo dell'animazione: l'amore alla vita e la causa del Regno

Poiché si tratta di giovani animatori in un gruppo ecclesiale si pone la domanda: dove si colloca «da cristiani» il proprio servizio di animazione?

In questo quaderno si offre una risposta utilizzando due temi generatori: la vita ed il Regno di Dio. Un quaderno di teologia biblica.

Q4. La spiritualità dell'animatore

Ogni esperienza di Dio è «esperienza di Dio in situazione». Quali gli elementi tipici di una spiritualità, cioè del modo storico di comprendere e vivere il messaggio evangelico da animatore?

SECONDA SERIE: ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA FEDE

Q5/6. L'animazione culturale

Cosa si intende per animazione culturale? Come qualificare i termine per uscire dal generico? Quali obiettivi si propone e come li vuole raggiungere?

L'animazione viene proposta come stile educativo originale.

Q7. La scelta dell'animazione nell'educazione alla fede

Ci sono diversi modelli di pastorale giovanile ed educazione alla fede. I quaderni si fanno portatori di un modello di pastorale giovanile che si ispira ai principi e al metodo dell'animazione e trova in essa tipici strumenti operativi originali.

Q8. Un itinerario di educazione dei giovani alla fede

Come viene ad organizzarsi una «scuola della fede» che si ispira ai principi formativi dell'animazione? Una proposta che accoglie il desiderio di vita dei giovani, lo educa e lo sollecita all'incontro/esperienza di Gesù «Signore della vita» attraverso la «narrazione», fatta dalla comunità cristiana, dei «racconto di Gesù».

Q9. Il gruppo giovanile come esperienza di Chiesa

I tre quaderni che seguono approfondiscono le scelte dell'itinerario dei Q8 relativamente al gruppo come luogo in cui vivere la dimensione ecclesiale della fede, al ruolo della parola di Dio nella vita del cristiano, ad uno «stile di vita» che traduca in termini etici l'integrazione tra fede e vita per i giovani degli anni '80. L'esperienza di fede ha necessariamente una dimensione ecclesiale: dove viverla? Il gruppo giovanile ecclesiale è per noi il luogo primordiale in cui vivere la chiesa. Ma a quali condizioni il gruppo giovanile è ecclesiale? Ed il gruppo è un vero luogo ecclesiale o solo un'area di parcheggio in vista di un pieno inserimento nella comunità?

Q10. Leggere la parola di Dio «dentro» la vita quotidiana

Due gli obiettivi dei quaderno: da una parte, che senso ha la parola di Dio in un tempo in cui l'uomo ha riscoperto la «vita quotidiana» come luogo ermeneutico; dall'altra parte, come concretamente accostarsi con un approccio ermeneutico alla parola, evitando rischi come il fondamentalismo, il soggettivismo, la lettura emotiva...

Q11. Una proposta morale per un tempo di desiderio e frammentazione

Da un'epoca morale centrata sul rispetto delle leggi della natura si è passati ad una morale che sente il bisogno di fondarsi maggiormente sul rispetto per il soggetto e la sua coscienza. E da un'epoca morale fondata sul dovere si è passati ad una sensibilità morale fondata sul desiderio. È possibile una proposta morale a dei giovani frammentati, che si definiscono a partire dal desiderio, gelosi della propria soggettività?

TERZA SERIE: ANIMAZIONE CON QUESTI GIOVANI

L'animazione, come si è detto, è uno stile ed un metodo educativo. Essa deve fare i conti con l'attuale situazione culturale e giovanile. A riguardo si potrebbero e dovrebbero dire molte cose. Ci siamo limitati a quattro «finestre» in cui i contributi sociologici, psicologici e antropologico-filosofici convergono per tracciare la «domanda educativa» dei giovani degli anni '80

Q12. Il trapasso culturale e la difficile identità dei giovani

I giovani vivono in modo originale il trapasso culturale in atto dopo la crisi delle ideologie, dei politico e dell'impegno, del ruolo del movimento operaio... Il quaderno si muove su due versanti: il versante sociologico culturale che descrive i nodi della crisi; il versante psicologico che individua i riflessi della crisi nella identità del giovane.

Q13. I giovani della vita quotidiana

Quali caratteri e bisogni manifestano i giovani oggi? Sotto il tema della vita quotidiana si vuole presentare i giovani come figli non più della ideologia o dell'impegno, o figli del consumismo e dello scadimento dei valori, come soggetti di una ricerca di un nuovo stile di vita legato alla «valorizzazione» delle cose di ogni giorno. Dalla descrizione dei bisogni si passa successivamente alla individuazione della «domanda educativa».

Q14. «Immagini d'uomo» negli anni '80

I giovani si muovono in un universo culturale in trasformazione. Essi sono, allo stesso tempo, elaboratori e fruitori di cultura. Per capire i giovani è necessario allora comprendere le principali tendenze antropologiche oggi in circolazione: l'uomo nichilista, l'uomo radicale, l'uomo cibernetico, l'uomo dell'autorealizzazione... Le varie «immagini d'uomo» vengono analizzate ponendo in luce la specifica proposta educativa.

Q15. Aggregazione giovanile e associazionismo ecclesiale

La scelta del gruppo e l'attenzione alla dimensione comunitaria ed ecclesiale della formazione richiede una analisi della aggregazione giovanile in genere e delle forme di associazionismo giovanile ecclesiale. Il quaderno si muove su tre piste: una prima pista per evidenziare i modelli di aggregazione giovanile e di associazionismo ecclesiale giovanile nel dopoguerra, una seconda pista che analizza la situazione attuale; una terza pista che indica alcuni nodi pastorali emergenti.

QUARTA SERIE: STRUMENTI DI ANIMAZIONE

Q16. Il gruppo come sistema di comunicazione

Una delle scelte che qualificano i «quaderni» è il «piccolo gruppo» come luogo educativo. In questo quaderno il gruppo è presentato come ambito privilegiato in cui abilitare alla comunicazione, alla luce delle indicazioni della «teoria della comunicazione» e della «teoria dei sistemi».

Q17. La comunicazione tra animatore e gruppo

L'animazione Più che sulle tecniche o sulle programmazioni si basa sull'animatore e sulla sua capacità di stabilire una comunicazione positiva, in senso educativo, con il gruppo. Al centro di questo quaderno sta appunto l'analisi dei vari modelli di relazione educativa.

Q18. Strutture e comunità educative nella chiesa e nel territorio

Per strutture e comunità educative intendiamo gli ambienti in cui la chiesa «si apre» alle nuove generazioni: un gruppo oratoriano, un movimento con i suoi gruppi, un centro giovanile. Il quaderno si interessa dello stile globale che un ambiente, una scuola cattolica deve avere per darsi una identità «educativa». E si interessa dei suo rapporto con la comunità ecclesiale e il territorio (presenza nel prepolitico, nel politico, nel quartiere...).

Q19. La programmazione educativa

Nei quaderni precedenti è stato tracciato un quadro metodologico che va specificato in «situazione».

In questo quaderno si parla dei «metodo dei metodo», cioè si offrono indicazioni per arrivare ad alcune scelte metodologiche nel proprio ambiente, seguendo le indicazioni della teoria della programmazione educativa. Vengono anche offerti alcuni spunti per una concretizzazione degli obiettivi, delle strategie, degli strumenti, della verifica del cammino educativo.

Q20. L'attività di gruppo: strumenti e tecniche, impegno e servizio

Il quaderno approfondisce due aspetti dell'animazione di gruppo:

- l'uso delle tecniche e degli strumenti; quali tecniche e a quali condizioni il loro uso è educativo o meno (riunioni di gruppo, campiscuola, giornate di ritiro, feste...);

- il ruolo dell'impegno e del servizio agli altri nella formazione di una identità adolescenziale e giovanile (volontariato, servizio civile, stile di servizio...).

COME È ORGANIZZATO UN QUADERNO

Una parola, prima di concludere, sulla struttura dei quaderni, cioè sulla organizzazione del materiale al loro interno.

In un primo tempo avevamo pensato ad una vera e propria rivista dell'animatore. Dopo, tuttavia, ci siamo orientati ad un altro servizio: le dispense monografiche. i motivi di fondo sono due.

Il primo è che con un articolo di base distribuito lungo un solo quaderno, un autore può esprimere con calma il sua quadro culturale e quindi chi legge o studia tale materiale può confrontarsi non solo con delle suggestioni slegate tra loro, ma con una riflessione sistematica, organica, in grado di costruire «mentalità».

Il secondo motivo è da cercare nel fatto che, così almeno supponiamo, la utilizzazione di queste pagine avverrà soprattutto nelle scuole e nei corsi dove, sia per chi conduce il corso che per chi lo frequenta, è importante avere non degli articoli brevi, sparsi su più numeri della rivista, ma un solo articolo ed in un solo numero di rivista. Lo studio e il lavoro personale e in gruppo ne risultano facilitati.

Il corpo centrale di ogni quaderno sarà costituito da un lungo articolo di studio, affidato ad un esperto scelto di solito tra i membri della redazione della rivista, per garantire una certa omogeneità culturale e teologica negli orientamenti di fondo.

Con questo non si vuole affatto dire che non emergeranno sensibilità e impostazioni diverse... Ogni autore, pur condividendo l'insieme dei quaderni, esprime un suo punto di vista. Da integrare evidentemente con il contributo degli altri autori.

A questo «studio» (a volte potranno essere due, come in questo quaderno), seguirà il canovaccio, con il sottotitolo «per una scuola di giovani animatori», che indica una via possibile di utilizzazione dei materiale. Una via possibile, non l'unica certamente. Nel canovaccio si evidenziano gli obiettivi di ogni quaderno, le tappe per tradurre in concreto gli obiettivi e gli strumenti che si possono utilizzare.

Ogni numero prevede una piccola bibliografia, indicata dallo stesso autore dello studio, in vista di un approfondimento, da parte soprattutto di coloro che organizzeranno le scuole per animatori.

Abbiamo voluto arricchire i quaderni con disegni e schemi, non per addolcire la pillola, come si dice, ma per favorire la schematizzazione e la interiorizzazione dei contenuti.

ANIMATORE DI GRUPPO: DESIDERI E PAURE, RISCHI E SPERANZE

Domenico Sigalini

1. LE ATTESE

1.1. Un poco di animazione per far passare i vecchi contenuti?

1.2. Basta con la politica, evviva l'animazione.

1.3. Quando la buona volontà non basta

1.4. A che età buttarsi nell'animazione senza scottarsi troppo

1.5. Per riscrivere con caparbietà la storia delle associazioni

1.6. Non sapendo che altro fare in parrocchia

1.7. Lo stile dell'animazione per darsi ai giovani oggi

1.8. Da allenatore ad animatore dello sport

1.9. L'insegnante sceglie per la ricerca

1.10. L'avventura educativa di qualche genitore

2. PUNTI CRITICI NELLA CRESCITA DELL'ANIMATORE COME PERSONA

2.1. La ricerca della identità personale

2.2. Chi me lo fa fare?

2.3. Animazione per quale società?

2.4. Quale stile di vita per me animatore?

2.5. E la mia fede?

3. ALLE PRESE CON LE TECNICHE E CON l CONTENUTI

3.1. Una semplificazione dietro il «boom» delle tecniche

3.2. La capacità di leggere la vita

3.3 Ha senso parlare di animazione nell'educazione alla fede?

3.4. Pastorale giovanile e animatore

4. CONCLUSIONE: PARLIAMO DI SPERANZA

Oggi quando pensiamo ad animatori o animatrici [1], la nostra mente va spontaneamente a persone che svolgono ruoli di allenatori sportivi, leaders di gruppi di qualsiasi genere, organizzatori di attività di massa o di giochi di società, guide o organizzatori del tempo libero per anziani o per comunità, catechisti, o magari mini-registi teatrali, ecc.

[1] Utilizziamo i termini animatore ed animazione in senso generico, seguendo i molteplici usi della parola in campo soprattutto ecclesiale. Questa genericità non è invito al qualunquismo, ma semplice rimando ai Q5/6 che affronteranno direttamente la descrizione di animazione e anche all'articolo di C. Nanni che in questo quaderno presenta l'animazione come «stile educativo» dentro le attività formative della persona.

Così pure la loro immagine è spesso collegata ad un tipo di personalità eminentemente pratica, operativa, quasi un agitatore di masse, un tutto-fare dall'attività convulsa, comunque una persona che dà vita e sorregge iniziative, senza badar troppo a sottigliezze o a considerazioni teoriche.

Bastano doti «artistiche», capacità comunicative ed organizzative, abilità tecniche, spirito di iniziativa, entusiasmo, espansività, cordialità, giovinezza, decisione...

La realtà e il tempo si incaricano di tanto in tanto, senza preavviso, ad evidenziare difficoltà, limiti, questioni di fondo, soprattutto se si è giovani, alle prime esperienze: e ciò capita nella maggioranza dei casi, perché dal punto di vista occupazionale, quella della animazione sembra essere in molti casi frutto di un generoso impegno adolescenziale o giovanile affidato a forme di volontariato. Anche quando ha dentro una copertura istituzionale rimane socialmente in gran parte una professione di giovani a primo impiego o in situazione di precariato. In sostanza una occupazione «sportiva», che si abbandona con il cambiare d'età, di interessi, o per posti stabili e meglio retribuiti.

Tuttavia questa immagine è piuttosto falsante, perché riduttiva rispetto ad una realtà più complessa, di cui sono colti soltanto gli aspetti di superficie, se non addirittura le manifestazioni più banali.

Nonostante questa fragilità costitutiva, e anche quando è vissuta solo a livello di efficacia pratica, l'animazione si radica in motivazioni di grossissimo valore umanistico, civile, sociale e, in ambienti credenti, religioso, di fede ed è carica di «promesse» per l'avvenire dei giovani e dei loro gruppi.

1. LE ATTESE

Le attese sono molte e le più svariate. Per rendersene conto basta pensare a tutte quelle figure educative che in qualche modo sono interessate all'animazione. Le presentiamo velocemente attraverso semplici flash in cui far emergere da una parte i desideri personali che motivano la scelta di fare l'animatore e le attese educative che si ripongono in tale stile e metodo educativo e dall'altra le paure soggettive, i problemi personali che si incontrano nel concreto dell'animazione e i rischi educativi che si corrono per il fatto che si sovraccarica di attese quasi messianiche una proposta come l'animazione. Non rischia di essere proprio l'animazione l'ultima parola alla moda in campo ecclesiale e sociale, senza che vengano affrontati realmente i problemi giovanili e quelli più vasti di ordine sociale, culturale ed ecclesiale?

Prescindiamo per il momento dai significati molteplici che può assumere per vedere come è «popolato» il mondo degli animatori di gruppi giovanili.

1.1. Un poco di animazione per far passare i vecchi contenuti?

C'è il catechista parrocchiale che dopo anni di routine tra i ragazzi sfocia nel mondo adolescenziale attrattovi da passione educativa, da condivisione di passaggi di età o da proposte della comunità parrocchiale. Intuisce che c'è qualcosa da aggiornare nel suo ruolo di catechista: o perché ve lo spingono le situazioni o perché gli è cresciuta la coscienza e la responsabilità o perché in qualche occasione ha dovuto fare i conti con la parola animazione. È di fronte alla tentazione di giudicare negativo quanto ha fatto finora o di adattare il suo ruolo in schemi nuovi con contenuti e atteggiamenti di sempre. Nella sua testa si fa gran confusione tra catechesi e animazione, affidando con leggerezza alla prima i contenuti (= che cosa) e alla seconda gli strumenti (= come).

Ha negli occhi il suo gruppo, i suoi 45 minuti, il suo testo, il programma e qualche insuccesso; ha dimenticato troppo in fretta il Rinnovamento della Catechesi, se è giovane, qualche incosciente gli ha dato in mano una classe di catechismo senza il supporto fondante e indispensabile del Documento Base.

Vuoi rischiare l'avventura dell'animazione magari cercando un «bignami», o un «do it yourself».

Ha davanti finalmente completo il carnet dei catechismi nazionali, ha preso contatto con non poca apprensione con i vari cammini da coniugare: Sono con voi, Venite con me, Dove andremo... e pensa che tutto sia risolto dal testo.

Ha diritto pieno, da qualunque esperienza provenga e in qualunque situazione si trovi, di crescere nella sua coscienza di catechista approfondendo una indispensabile esperienza di animazione per poter ribaltare i suoi modelli idraulici di comunicazione, se ha mai avuti; o per mettere al servizio dei serio cammino della catechesi la sua profonda passione per la vita.

1.2. Basta con la politica, evviva l'animazione...

C'è anche il reduce dall'impegno politico,- non è più giovanissimo, comincia già a dire «ai miei tempi», ma soprattutto mai s'adatta a queste nuove generazioni di adolescenti che non sanno coniugare la parola «impegno».

Ricorda le sue assemblee, la vivacità di un gruppo giovanile in cui prendere la parola era il minimo comune denominatore di ogni riunione, in cui parlare e ciclostilare erano gioie e fatiche di ogni giorno... Legge, apprende, coglie il nuovo mondo, ma il suo sogno e sempre riproporre il suo mondo. Che cosa bisognerà fare, quali arti applicare per far crescere l'apprendista stregone?

La politica non paga, ma con il metodo dell'animazione chiamandola nuova qualità della vita, si potrà riottenere un gruppo d'assalto.

Oppure la scelta è tutta di segno opposto. P- un reduce frustrato, ha scoperto il personale, e vi ci muore. L'animazione è per lui l'arte di evocare, far parlare, liberare, creare autocoscienza: il luogo e il confine però è sempre un tavolo e un gruppo. La vita c'entra solo perché uno ne parla.

Dell'animazione se ne può servire, ma può anche farlo evolvere, può fargli cogliere e sperimentare un cambiamento radicale e fargli veramente ritrovare l'entusiasmo delle sue prime «battaglie» non perché le ripete, ma perché la vita dei giovani di oggi ha le sue e occorre qualcuno che le ami e le faccia crescere.

1.3. Quando la buona volontà non basta

Qualcuno approda all'animazione accalappiato per un'estate. È sfortunato, non ne ha colpa, ma c'era un campo estivo da fare, finalmente era riuscito a non farsi rimandare a settembre e a liberarsi dai suoi che stazionano in villeggiatura tutta estate, e gli han detto: Dacci una mano con questi ragazzi ad animare il campo.

C'era anche lui/lei e la cosa diventava ancor più «impegnata». Ma prima un piccolo corso di due giorni: si chiama uno specialista, si fanno quattro chiacchiere che solleticano quella regione affettivo-culturale che ognuno ha, con la parola animazione. Qualche buona esperienza, qualche trucchetto, qualche gioco psicologico e l'animatore è pronto. a Il campo estivo poi dal punto di vista educativo può essere riuscito, ma quel che più importa è che è rimasta una speranza, una vocazione: bisogna diventare animatori seri. Dopo aver giocato all'animazione, dopo averla ridotta al tempo libero c'è la speranza che diventi atteggiamento e ricerca di vita.

1.4. A che età buttarsi nell'animazione senza scottarsi troppo

Tra questi animatori entusiasti si staglia nitida per il suo entusiasmo, ma anche spesso per la sua incoscienza, la figura dei giovanissimo che fa animazione. E lì disponibile, ha un buon intuito nell'attività, ha passione nel tenere un gruppetto di ragazzi e talvolta di coetanei, ha alle spalle una famiglia che lo ha già allenato alla responsabilità, con gli amici gioca, discute, inventa serate, ma non si adatta a passare i pomeriggi sul motorino o davanti alla latteria. Ha bisogno di fare, di trascinare... Se poi in parrocchia o nell'ambiente mancano animatori adulti e le necessità sono tante, allora il nostro giovanissimo fa anche comodo e si vede spianate tutte le strade.

Il problema dell'età degli animatori o degli educatori è annoso. Tutti concordano nello spostare sempre più in su il limite di età, però spesso o le esigenze impellenti o la buona volontà o le capacità comunicative di qualcuno fanno fare numerose eccezioni. Alcune associazioni hanno affrontato questi problemi e li hanno risolti in maniera drastica spostando l'età a un minimo di 20 anni, altre tergiversano nella pratica anche se sono chiare nella teoria.

È questione importante. L'applicazione allo studio e all'esperienza dell'animazione può portare qualche elemento di chiarezza. Animare esige qualità, maturità, abilitazione a muoversi nelle funzioni educative. Esige anche possibilità di radicarsi in una «vocazione» all'animazione e questa va coltivata.

1.5. Per riscrivere con caparbietà la storia delle associazioni

Ancora, dall'interno di quelle che io chiamo le navi dell'educazione, cioè le associazioni che procedono con passi calcolati, che qualcuno sbrigativamente chiama piedi di piombo, emergono i quadri dirigenti, i responsabili. Ma proprio perché all'interno di questa nave si è studiato un progetto educativo, si è interrogata con calcolata prudenza la storia, si è intuita la novità dei momento presente, si è esperimentata con pazienza quotidiana e con revisione puntigliosa la vita dei gruppi, l'approdo all'idea di animazione è passo obbligato.

Essa viene coniugata in modi diversi. Si parla di animatori per rivitalizzare la vita associativa. È una speranza per ridare fiato a parrocchie legate e subito slegate dallo spontaneismo. Cela talvolta la brama di controllo delle espressioni giovanili che ma si compongono con le abitudini ei veterani.

Approdare all'idea di animazione è comunque sempre un salto di qualità, una volontà, che può essere sviluppata e attuata, di fedeltà a Dio e all'uomo a partire da progetti, riferimenti, ideali ispiratori che sono necessari per l'educazione.

1.6. Non sapendo che altro fare in parrocchia

Qualcun altro approda al discorso dell'animazione come all'unica strada per potersi impegnare in parrocchia. Se non fai l'animatore di un gruppo di più giovani sei niente, non c'è spazio, ti riprendi la tua macchina e giri per i bar del circondario, o con la tua ragazza/o inventi tutti gli week-end più impossibili e più alienanti.

C'è carenza anche di vocazione, di doti, di capacità espressiva e comunicativa.

Imboccare la strada dell'animazione è difficile, può essere negativo, a meno che una seria applicazione non faccia scoprire spazi nuovi non riducibili ad una vita di gruppo di catechesi, ma aperti sul territorio, sulla strada, sulle scalinate del duomo o sui motorini dei sagrato. C'è da dar vita, far crescere, aiutare ad essere anche il giovane più povero e non solo quello che riesce a varcar la soglia di un centro giovanile o di una associazione.

1.7. Lo stile dell'animazione per darsi ai giovani oggi

Si affaccia a questa esperienza anche il prete o la suora.

La prima esperienza significativa di annuncio di un prete o di una suora è spesso vissuta in un oratorio, in un centro giovanile, in una scuola o in un gruppo.

Sarà la pazienza, l'ascendente, il senso di responsabilità, la dedizione, la capacità di dialogo o qualcos'altro, comunque sempre, soprattutto in questo tempo, il prete o la suora si trova ad animare un gruppo di giovani.

È animazione la sua? Fa crescere o sa farsi ascoltare, rende i giovani protagonisti o li controlla, fa cantare la vita o la inquadra, assume uno stile di animazione o si «riduce» a far l'animatore?

È una questione spesso di ricerca di identità. Affrontare la tematica dell'animazione è una ricerca che ha qualcosa di più dell'affannarsi sul «come», sulla tecnica, sugli strumenti e che permette di recuperare il proprio «carisma», la propria collocazione ministeriale nella Chiesa per il mondo, senza esaurire in una esperienza strutturale (fare l'animatore in quel gruppo) lo stile di animazione che si allarga a tutta la sua esperienza ecclesiale.

1.8. Da allenatore ad animatore nello sport

C'è ancora una figura tipica di «animatore» all'interno dei nostri luoghi educativi: l'allenatore sportivo.

A lui si applica il termine in modo inconsueto, fa parte di un mondo che si autogenera quasi senza accorgersi. La squadra di calcio, che compare sui manifesti murali dei vari paesi, è sempre stata una scuola, tenuta in piedi da un misto di tifo sportivo e di campanilismo. In questi anni questa scuola si è organizzata in folte sezioni. i pulcini, i ragazzi, le nuove leve...

In questa scuola l'allenatore fa da perno. È un vero educatore trascinatore. Quello che riesce ad ottenere lui con i ragazzi, i genitori o il direttore dell'oratorio se lo sognano.

Nasce allora il problema di evidenziare maggiormente la funzione educativa di tale presenza soprattutto negli ambienti sportivi legati a progetti di educazione religiosa.

In una comunità educante l'allenatore sportivo può avere una forte incidenza formativa, è giusto che si accosti al discorso dell'animazione a partire dal suo punto di vista. Si può sperare che dei ragazzi dopo aver fatto tanto sport riescano ad essere uomini? a valere di più delle scarpe che usano? a vivere una solidarietà e una condivisione che va oltre i confini dei campo sportivo?

Se l'allenatore saprà appropriarsi di uno stile di animazione riuscirà a creare non degli idoli, o dei falliti, ma degli uomini.

1.9. L'insegnante sceglie per la ricerca

Si accosta all'esperienza dell'animazione anche l'insegnante. La sua consuetudine con ragazzi e giovani con il compito di comunicare ed educare gli ha fatto esperimentare tutte le possibilità e i modelli educativi. Dalla scuola «cattedratica» all'assemblearismo, dal nozionismo alla ricerca, dalla sperimentazione al ritorno rassicurante ai buoni vecchi programmi.

La confusione più grossa è ingenerata dall'aver o ristretto al suo «piccolo» ramo tutto il suo intervento (io devo insegnare le equazioni di secondo grado) o di averlo talmente, allargato da annacquarlo (devo far crescere soltanto delle persone).

Animazione può essere una pista dì ricerca per avviare una più precisa collocazione educativa, un miglior condizionamento con altri interventi, una ricomprensione della scuola più vicina alla ricerca, alla creatività, al ricupero dei veri fondamenti culturali, che alla trasmissione chiusa di contenuti o di tecniche.

1.10. L'avventura educativa di qualche genitore

Si avventura nell'animazione anche una coppia di genitori, o soltanto uno dei due, che avvertono lo sfascio cui sono ridotti i servizi educativi.

L'oratorio o il centro giovanile sono diventati una piazza in cui conta chi vale, i figli in casa si lamentano perché manca loro ogni proposta cui i genitori invece fanno riferimento. Oppure il prete, notata l'assenza o l'incostanza dei collaboratori giovani, utilizzando anche lo spauracchio della droga o della criminalità da banda, riesce a convincere qualche adulto ad entrare nella comunità educativa dell'oratorio.

I genitori partono con entusiasmo e si gettano nel lavoro con un misto di moralismo e di buon senso, di osservazioni meravigliate e di comprensività senza obiettivi, per approdare poi all'urgenza di cambiamento dell'atteggiamento educativo.

Animazione diventa per loro, più che uno slogan, una aspirazione, una intuizione in cui si condensano comprensione e fedeltà ai giovani, ma insieme attenzione e proposta di valori, di principi, di esperienze mature. Vista prima con sospetto, come il perpetuarsi della incapacità dei giovani di autoeducarsi, come la solita parola senza contenuto cui si attribuisce buona parte della inconsistenza della maturità giovanile, diventa a poco a poco la chiave per rinascere alla speranza e a un lavoro calibrato.

Allora è giusto che anche i genitori si alienino a cercare questo stile educativo, a confrontarsi con i vari modelli pastorali, a formulare nuove sintesi in una circolarità necessaria tra la propria esperienza e quella dei più giovani, tra la realtà sociale e le tensioni personali, tra il dato ed il nuovo che sorge dalla vita di fede.

2. PUNTI CRITICI NELLA CRESCITA DELL'ANIMATORE COME PERSONA

Uno degli obiettivi dei «quaderni» è dare una mano alla formazione di giovani animatori, e prima ancora proporre ai giovani come un modo affascinante e responsabile di collocarsi nella chiesa e nella società il fare l'animatore.

Proprio pensando ai giovani animatori ci sembra utile evidenziare cinque grossi problemi che li toccano da vicino in quanto persone, prima che in quanto responsabili di un gruppo. Siamo convinti che gli stessi problemi li soffrono anche gli animatori adulti. Ma li presentiamo in chiave giovanile per renderli più evidenti, tenendo conto dei fatto che il giovane animatore non è più figlio della contestazione dei '68, né dell'ironia del '77, ma della frammentazione degli anni '80.

2.1. La ricerca della identità personale

Non di rado capita all'animatore di domandarsi: «Va bene, ho un bel gruppo di adolescenti, mi seguono, mettiamo assieme delle buone iniziative, mi sento accolto e "richiesto", ma io chi sono? Perché in gruppo sono un leone, in famiglia una vipera, nella vita affettiva una farfalla, nella fede un cavallo? Come posso fare unità? Perché mi sento frammentato?».

Tante volte il ruolo di animatore lo prende, lo assorbe, ma non lo fa crescere; gli riempie una parte della vita, ma non lo fa maturare; gli fa modulare e coniugare un cammino di fede, una scelta di impegno, poi approda all'indifferenza e all'apatia.

Non si può impostare un arco importante della vita di un giovane tutto sul che cosa fare per gli altri, senza vivere i propri problemi affettivi, le proprie esigenze di festa, di gratuità, di realizzazione personale in un gruppo di pari. Senza dire che tante volte per la giovane età gli animatori sono immersi negli stessi problemi degli adolescenti che essi animano. Capita che un giorno il gruppo non gira più, c'è disimpegno, sfaldamento... che cosa è successo? l'animatore ha trovato la ragazzina e non capisce più niente! Oppure un'altra volta cogli che sulle cose più semplici della vita di fede il gruppo stenta a crescere; che cosa è capitato? l'animatore è in piena crisi e scarica i suoi problemi sui più giovani.

La ricerca della propria identità è fatica o tensione di tutta l'esistenza; ma deve essere avviata e affrontata continuamente. L'animazione se ne deve far carico.

Su questi temi cf Q2 La maturità umana dell'animatore, Q3 L'orizzonte ultimo dell'animazione: l'amore alla vita e la causa del Regno e Q17 La comunicazione tra animatore e gruppo.

2.2. Chi me lo fa fare?

Quando un giovane decide di far l'animatore, porta con sé le sue motivazioni, spesso sono molto occasionali, talvolta hanno alle spalle un progetto dì società, normalmente nascono da una esperienza di fede.

Ogni motivo che nasce dalla sua vita ha una sua nobiltà e diventa punto di partenza per integrare nella personalità il ruolo di animatore che lentamente si va chiarendo. Si impone però un primo delicato impegno personale che è quello di cogliere le ambiguità, smascherare i motivi di comodo, denunciare le visioni mortificanti di animazione e sintonizzarsi sempre più su una corretta collocazione educativa della figura dell'animatore.

I motivi di partenza sono essenziali all'essere animatore, ma c'è anche una definizione di animatore che supera i motivi, li integra, li allarga e li approfondisce. Solo nell'incontro tra il «perché» e il «chi è» dell'animazione nasce un vero animatore: persona realizzata e educatore liberante.

Le motivazioni approfondite, orientate, unificate diventano coefficiente di maturità umana, sono inscritte in una scelta globale fondamentale di valori, in un orizzonte da cui si guarda all'esistere.

Ne nasce una spiritualità che lo stile dell'animazione sviluppa e apre a un servizio qualificato, a una società colta come ambiente in cui giocare la vita in un certo modo.

E su questi temi, oltre Q2 e Q3, cf Q5/6 L'animazione culturale e Q7 La scelta dell'animazione nell'educazione alla fede.

2.3. Animazione per quale società?

Non è esente da rischio per i giovani animatori anche la collocazione nel cammino della società.

Dopo il boom di interesse per la politica, per il cambiamento degli anni precedenti, sembra che il mondo giovanile non ponga attenzione se non ai suoi problemi, al suo piccolo cabotaggio, a quella parte di società che fa risaltare la sua richiesta di vita. C'è scarsa attenzione al progetto di società, agli ideali ispiratori cui rifarsi per agire. Nel giovane animatore però c'è sempre una speranza mai sopita: questa società (per lui significa realtà, mondo, giovani, quartiere, problema...) non riuscirò a cambiarla? Si può sperare in qualcosa di diverso? È una domanda e una pretesa volontaristica e ingenua, ma è una molla che fa agire e impegnare.

Poi la vita di animazione è fatta di tanti spazi, ma di molte frustrazioni, di tanta idealità e di forti scontri con la concretezza, di generose decisioni e di tanta indifferenza...

Entra in crisi la consistenza della sua scelta, si affaccia l'ombra dell'inutilità e la decisione di chiudersi nelle piccole gratificazioni. A sostegno di un coerente impegno politico gli manca la consuetudine coi luoghi in cui si elabora una presenza politica e quindi l'impostazione dell'attività di animazione ha più dell'intervento qualunquistico che del passo, anche piccolo, di un progetto teso a favorire una nuova qualità della vita.

Oppure, è il caso di alcuni animatori dell'area dei volontariato, si lavora, si spende qualche anno della propria esistenza con la preoccupazione solo di lavorare, di vivere generosamente senza preoccuparsi dell'impatto con la società o della valenza politica dell'intervento. Una vera animazione deve collocarsi in un progetto politico.

Su questi temi a livello di analisi cf Q12 Il trapasso culturale e la difficile identità dei giovani e Q14 «Immagini d'uomo» negli anni '80; a livello di prospettive cf Q5/6 L'animazione culturale, Q 11 Una proposta morale per un tempo di desiderio e frammentazione e Q18 Strutture e comunità educative nella chiesa e nel territorio. Si veda anche l'articolo di C. Nanni in questo quaderno.

2.4. Quale stile di vita per me animatore?

Una delle prime conquiste metodologiche che fa un animatore dopo aver giocato al leader, alla gratificazione immediata, che di questi tempi si restringe sempre più, è il conquistare dei chiari obiettivi per non lavorare invano, di mediarli con tappe ben concatenate, di lavorare insomma per un progetto.

Capita però che l'animatore incominci a ritmare la sua vita sulle esigenze e sul progetto dei gruppo, l'«orario» glielo fanno i bisogni degli altri. Solo che prima o poi guardando a se stesso si accorge che per sé non ha un «orario»; con il gruppo ha un programma, con se stesso vive alla giornata. Dopo aver parlato e cercato tanto un progetto con gli altri, non sa trovare nel suo vivere una gerarchia di valori. La sua esistenza si sdoppia.

C'è allora un problema di crescita, di formazione della personalità dell'animatore, dì autorealizzazione. La stagione dell'animatore può anche finire, soprattutto se la scelta è fatta nel tempo giovanile.

A maggior ragione allora l'animazione deve essere luogo di crescita globale per lui così da vivere sempre in ogni futura scelta lo stile dell'animazione e non solo una stagione.

Su questi temi cf Q3 La maturità umana dell'animatore, Q4 La spiritualità dell'animatore, Q11 Una proposta morale per un tempo di desiderio e frammentazione e Q17 La comunicazione tra animatore e gruppo.

2.5. E la mia fede?

Normalmente il luogo concreto dove si realizza e si snoda l'esperienza di animazione è una parrocchia o un centro giovanile, un oratorio o una associazione cristiana. P- comunque un ambiente che raccoglie giovani non per un generico consumo dei tempo libero, ma per un cammino di crescita orientato e illuminato dalla proposta cristiana.

La stessa origine della vocazione a far l'animatore per molti è la voglia di comunicare una forte esperienza di fede e dì comunione vissuta.

A questo riguardo però si incontrano non poche difficoltà.

La prima è che il giovane animatore ha perso i connotati essenziali della sua esperienza di fede; quel che lo motiva è più una fila di ragionamenti ideologico-sentimentali che una esperienza. Cristo deve averlo incontrato da qualche parte, ma non sa bene dove e soprattutto come rivivere questo incontro. Non occorre che l'animatore abbia alle spalle la fulminazione di un convertito, l'esperienza psicologica fortemente emotiva di coinvolgimenti ossessivi, ma è importante che ciascuno viva un suo rapporto personale con Cristo, che abbia la dignità di un rapporto e non la fragile consistenza di un fascio disordinato di ricordi, di frasi di Vangelo, di condizionamenti sociologici o familiari.

Essere animatori, in una comunità cristiana con intenti educativo- formativi a una vita di fede, esige saper «realizzare» nel proprio ruolo una esperienza di fede che si fa comunicazione, parola, testimonianza coerente e coraggiosa.

La seconda difficoltà è l'assenza esagerata di riflessione culturale sul dato di fede, una capacità cioè di motivare la propria scelta sia con supporti culturali tipici di una teologia, sia con mediazioni serie con la propria cultura. Un atteggiamento vitalistico, esperienziale crea spontaneità, entusiasmo, gioia di comunicare, ma non basta.

Motivazioni serie, personali e culturali, della propria scelta di fede, accanto al servizio autentico all'uomo, sono oggi l'unica possibilità di dialogo con la realtà e con gli uomini, rendono significativa l'esperienza di fede fatta nel gruppo e preparano ad un cristianesimo adulto.

Ci Una terza difficoltà è che questa crescita in umanità e in vita di fede dell'animatore è spesso impresa compiuta senza aiuti o senza guida. L'animatore si impegna per gli altri, ma spesso viene lasciato solo.

La cosa è vera anche se in genere gli animatori formano tra di loro un gruppo. È vera anche se gli animatori hanno molti contatti con un sacerdote, se si tratta di animazione di un oratorio o di un centro giovanile.

Il gruppo purtroppo è spesso funzionale e la consuetudine col prete non va al profondo, resta legata alle cose da fare, a uno scambio di opinioni e di valutazioni, a una amicizia e stima anche serie ma generiche. Non so per quale sorta di blocco comunicativo, ma spesso non riesce a diventare dialogo sul senso più profondo della vita, guida alla lettura del piano di Dio nell'esistenza, volontà di affrontare i problemi personali alla luce della fede. Tutto si riduce a qualche affrettata o rara confessione che non riesce a portare alla luce la vasta gamma di esigenze che ogni giovane animatore si porta dentro.

L'esigenza di un aiuto, di una guida, di un «fratello maggiore» che si accompagna ad ogni animatore con stile di animazione può aiutare l'esercizio armonico del suo ruolo e la maturazione della personalità umana e cristiana.

Su questi temi cf per la prima difficoltà Q4 La spiritualità dell'animatore; per la seconda difficoltà Q3 L'orizzonte ultimo dell'animazione: l'amore alla vita e la causa del Regno, Q7 La scelta dell'animazione nell'educazione alla fede. Q8 Un itinerario di educazione dei giovani alla fede e Q10 Leggere la parola di Dio «dentro» la vita quotidiana; per la terza difficoltà cf Q4 appena citato e Q 18 Strutture e comunità educative nella chiesa e nel territorio.

3. ALLE PRESE CON LE TECNICHE E CON I CONTENUTI

Quando si incontrano animatori nei corsi di qualificazione o nel vivo del lavoro nelle parrocchie e nei gruppi e si riflette sul «chi» è l'animatore, sul «perché» ci si è imbarcati in questa missione educativa, si ha l'impressione di essere ascoltati ma anche di vedere che l'attenzione dell'animatore è sempre spostata più lontano: «Ottimo quel che dici, vera la situazione che mi trovo dentro di frammentazione, giuste le preoccupazioni formative nei miei confronti, ma io domani mi trovo nel gruppo e "come" devo fare, "che cosa" devo dire?».

Il «come» è domanda ampia che traduce esigenze di metodo, di tecnica, di strumenti, ma anche di rispetto e di coinvolgimento dei ragazzo e del gruppo.

3.1. Una semplificazione dietro al «boom» delle tecniche di animazione

La risposta più immediata è quella di acquisire tecniche. Si diffondono e si moltiplicano corsi di cartellonistica, di fotografia, fotolinguaggio, di uso degli audiovisivi, sempre nella speranza di aiutare a trovare sicurezza e efficienza.

Chi è più addentro e conosce queste cose fa un passo ulteriore con la drammatizzazione, il teatro, l'espressione corporea.

L'animazione così oscilla tra la capacità di liberare le facoltà espressive e l'affinamento di un modello idraulico di educazione. La questione degli strumenti di animazione è importante, ma va collocata dentro un piano di crescita, soprattutto in una definizione di animazione. Occorre ripensare le tecniche e gli strumenti non come punti di sicurezza, ma come modi di vivere e mediare lo stile di animazione. Purtroppo la panoramica dell'utilizzo degli strumenti di animazione è sconfortante. Ha la prevalenza l'affannarsi a comperare, attrezzare, riempire le segreterie degli oratori di materiale e non lo studio o l'approfondimento di un modello educativo e teologico-pastorale in cui collocare ogni intervento. In molte situazioni animazione è di diventato sinonimo di tecnica, di strumenti.

Su questi temi cf i Q5/6 L'animazione culturale, il Q16 Il gruppo come sistema di comunicazione, il Q17 La comunicazione tra animatore e gruppo, il Q19 La programmazione educativa e il Q20 L'attività di gruppo: strumenti e tecniche, impegno e servizio.

3.2. La capacità di leggere la vita

Se impegnarsi a far animazione non può essere disgiunto da una forte passione per la vita, è indispensabile che la vita vissuta di ogni giovane sia il libro, il testo dell'animazione.

Il problema rimanda ancora a una questione di maturità personale, ma anche ad una attenzione precisa al vissuto, all'esperienza, a ciò che appartiene a tutti, ma che pochi sanno chiamare con il vero nome.

In questo si ritiene di trovare conferma anche dal comportamento giovanile. Oggi i giovani fanno estrema fatica a dare un nome a quel che vivono, a quel che sentono.

Esiste nella vita di ciascuno uno spessore esperienziale, ma questa esperienza non riesce ad emergere. Appena affiora e può liberarsi è uno sprigionarsi di energia, ma spesso in nome di qualcosa di già predeterminato viene impedita ogni espressione autentica. Il tutto avviene con i guanti bianchi e all'ombra dell'affermazione (che io ritengo l'insulto più grave) che oggi i giovani non sentono di niente, non hanno ideali.

Si parte da idealizzazioni o schematizzazioni dei vivere umano astratto, già confezionato e lontano. Si conosce già quali sono le domande e soprattutto si conoscono già le risposte. Si può essere animatori oggi come lo si poteva essere ieri; secondo alcuni non cambia niente.

«Il giovane ha sempre avuto bisogno di questo e di quest'altro, si è sempre comportato così, in quel campo non ha mai capito niente. Non c'è niente di nuovo sotto il sole».

La vita resta sempre fuori o, se c'entra, è un pretesto per qualche aggiornamento superficiale.

Sull'angolatura da cui l'animazione legge la realtà sociale e giovanile cf l'articolo di C. Nanni in questo quaderno, sull'analisi cf Q12 Il trapasso culturale e la difficile identità dei giovani, Q13 I giovani della vita quotidiana, Q14 «Immagini d'uomo» negli anni '80 e Q15 Aggregazione giovanile ed associazionismo ecclesiale.

3.3. Ha senso parlare di animazione nell'educazione alla fede?

Ma il problema che assilla maggiormente gli animatori, soprattutto se vengono da una esperienza di catechesi, è quello di inscrivere nella loro attività di animatori la proposta di fede.

A questo livello si stabilisce uno sdoppiamento: lo stile di animazione, le conquiste di metodo assimilate a fatica, la novità della figura cedono il passo a una sorta di obbedienza ai contenuti. Le verità di fede sono eterne, il libro della fede non è manipolabile, l'evento di Dio non è «disponibile»; esistono i catechismi, esistono i programmi, esistono le scadenze liturgiche.

Resta sempre l'impressione che la fede, dono di Dio, non sia collocabile nella linea dei protagonismo del soggetto, sovrasti come una cappa non desiderata sulla vivacità del giovane

Questa sensazione è sostenuta anche dal fatto che quando con i giovani si «parla» dei loro problemi, stanno molto attenti e il gruppo è vivace, quando si comincia a «parlare» di Dio la vita dei gruppo languisce e si spegne. L'animatore sprovveduto decide allora di tagliar corto: o si immette nel tentativo di approfondire l'esistenza e le esperienze chiudendosi su un mondo giovanile pensato come autonomo, autosufficiente e capace di farsi misura della realtà senza riferimenti o ideali che lo facciano crescere, oppure all'insegna dei «pochi, ma buoni», si rifugia da una parte in un nozionismo teologico, biblico, fatto di relazioni, conferenze, dibattiti culturali, dall'altra in esperienze totalizzanti di deserto, di preghiera, di celebrazioni liturgiche.

In ambedue queste scelte sì mantiene magari uno stile di animazione, ma lo si riduce a strumento per lasciare le persone come sono o per comunicare contenuti, non per far essere in atteggiamento di estrema gratuità nei confronti del giovane e di Dio.

È un rischio cui facilmente si va incontro e che non è facile superare.

Qui si gioca la riuscita e la validità dell'esperienza di animazione. È proprio nell'impatto tra la vita dei giovani, povera o ricca che sia, assetata di senso o no, carica di domande di religiosità o di consumo, e fede, proposta cristiana, vita di comunione che si qualifica l'animazione dei nostri gruppi.

Il resto spesso è puro contorno, è fermarsi in superficie, è un doveroso preparare il terreno, ma resterebbe un'opera incompiuta se non fosse capace di far crescere una persona in questo confronto, quale ne sia l'esito: accoglienza della fede o rifiuto di essa.

Se si facessero tanti corsi per animatori e poi l'animatore si sentisse abbandonato proprio in questa affascinante fatica, si sarebbe lavorato invano. Se dopo essersi posti il problema tornasse a qualche tecnica, ma sostanzialmente alla sua «lezione», resterebbe ancora fuori la vita sia quella del giovane che quella dì Dio.

Su questi temi cf Q3 L'orizzonte ultimo dell'animazione: l'amore alla vita e la causa dei Regno, Q7 La scelta dell'animazione nell'educazione alla fede e Q8 Un itinerario di educazione dei giovani alla fede. E anche Q10 Leggere la parola di Dio «dentro» la vita quotidiana.

3.4. «Pastorale giovanile» e l'animatore

Peccheremmo di miopia se non vedessimo la figura dell'animatore dentro un complessivo progetto di pastorale e in particolare di pastorale giovanile. Molte volte si incanalano preziose energie, si spendono e consumano vite intense di giovani in attività, esperienze di gruppo, cammini costanti e prolungati di impegno, ma senza un inserimento e un allargamento di respiro a tutta la pastorale.

Si ha l'impressione spesso che la parola animazione, già tentata di significare solo tecniche e strumenti, diventi la scusante per non pensare a un progetto consistente di vita di una comunità sia essa parrocchia o chiesa locale.

Si vive alla giornata, tanto abbiamo trovato gli animatori, e si subiscono tutte le iniziative che il «mercato» presenta e non si riesce mai a far decollare un cammino di rinnovamento che prosegue dopo di noi e che magari c'era anche prima di noi.

Comunque la scelta dell'animazione deve tener conto di alcune strade sulle quali si va incamminando la pastorale giovanile,quale logica sta sotto a una serie di scelte più o meno ragionate che le «occasioni» ti fanno fare.

Questa vita di gruppo che l'animatore suda a far crescere come può collegarsi alla scelta della pastorale di massa che oggi sembra avere il sopravvento?

Grandi riunioni, pellegrinaggi, feste quinquennali e centenarie, congressi, manifestazioni di movimenti, stanno purtroppo diventando per molti il tutto della pastorale giovanile.

Da un altra parte esiste ancora un ostinato ancorarsi alla piccola gratificazione del gruppetto che non riesce mai ad aprirsi, a guardare il mondo, a sentirsi chiesa. L'animatore che si consuma dentro un gruppo deve sapere che al di là di questo consumo non c'è altro, che la sua azione finisce lì, deve poter cogliere quale futuro non si apre se si isola in questa maniera.

Così diventa necessario accorgersi che tra le righe di molte attività e proposte si privilegia la scelta dei famosi «contenuti» come risposta risolutiva e definitiva di ogni problematica giovanile.

L'animatore si diverta pure a giocare con il gruppo, e preparare la atmosfera, ma la cosa che vera. mente importa è sapere quelle cose, è fare quel ritiro, è ascoltare quella predica.

Si potrebbero in questo modo aprire anche tanti altri problemi, ma quel che importa è che l'animatore si senta investito della complessità o meglio della vita della comunità cristiana, si renda conto di quale progetto di Chiesa, di mondo sortisce dal suo lavoro.

In conclusione l'animazione si deve inserire in modo consapevole e corresponsabile nel tessuto vivo della comunità cristiana o magari stimolarlo se è un tessuto addormentato.

Su questi temi cf Q9 Il gruppo giovanile come esperienza di chiesa, Q19 La programmazione educativa e Q18 Strutture e comunità educative nella chiesa e nel territorio.

4. CONCLUSIONE: PARLIAMO Di SPERANZA

Non avrei scritto queste fotografie, non avrei abbozzato questi problemi se non credessi nelle grosse capacità che hanno i giovani di essere evangelizzatori degli altri giovani, di spendere la vita per il futuro, di saper partire dalle invocazioni di vita più piccole e più povere.

In questi anni hanno dimostrato in molte diocesi italiane di ridare fiato alle comunità cristiane e rinnovate l'impegno per l'annuncio dei Vangelo.

Se oggi si buttano nell'animazione con lo spirito giovanile un po' impulsivo, ma capace di imparare anche dagli eventuali errori che si commettono strada facendo, sapranno ricostruire in un modello diverso di convivenza. Di società, quelle presenze fondamentali necessarie per ogni cammino di crescita e per ogni futuro di speranza.

Si moltiplicano dovunque iniziative, corsi, convegni sul tema dell'animazione. Questa corre il rischio di diventare la panacea di ogni male.

È un fenomeno da valutare seriamente per non correre invano e per non alimentare mode passeggere, per non fossilizzare situazioni e bloccare cambiamenti necessari di strutture, per non tener buono qualcuno, allevarsi apprendisti stregoni o frustrare energie altrimenti molto producenti.

Affrontare il tema dell'animazione è già una scelta di chiarezza.

ALLA SCOPERTA DELL'ANIMAZIONE

Carlo Nanni

1. UN POCO Di STORIA

1.1 L'animazione e l'impegno per un cambio strutturale

1.2. L'animazione e l'apertura alla dimensione educativa

1.3. Dallo spontaneismo alla richiesta di competenza

1.4 Conclusione: l'animazione come «servizio alla vita»

2. L'ANIMAZIONE AL CENTRO DELLA FORMAZIONE

2.1. I tre fattori dello sviluppo

2.2. Le diverse modalità di formazione

2.3 Lo specifico dell'educazione tra le attività formative

2.4. Un senso forte di educazione: abilitazione alla libertà responsabile

2.5. Conclusione

3. LA QUALIFICAZIONE DELL'ANIMATORE

3.1. L'importanza di una visione generale del mondo e della vita

3.1.1. Le ambiguità dei progetti d'uomo oggi emergenti

3.2. Un triplice approccio all'educazione: scienza, saggezza, prassi

3.2.1. Il circolo azione-riflessione-nuova azione

3.2.2. Il ruolo decisivo dell'esperienza

3.3. La logica educativa

3.3.1. Un modo di organizzare il pensiero e l'azione

3.3.2. Alcuni atteggiamenti da acquisire

3.4. Sguardo educativo e sguardo di fede

3.4.1. La laicità dell'educazione e la speranza della risurrezione

3.4.2. L'incarnazione del Vangelo

3.5. Conclusione

Bibliografia

Mi propongo di offrire in queste pagine un duplice contributo.

Il primo: collocare l'animazione nel vasto spettro delle attività umane e, soprattutto, di quelle formative.

Il secondo: cogliere alcuni nodi e, di conseguenza, alcune opzioni fondamentali nella formazione degli animatori.

Non posso, evidentemente, esaurire i due argomenti, compito del resto di tutti «i quaderni». Mi limito quindi ad alcune riflessioni introduttive indicando, di volta in volta, i problemi che un animatore deve in qualche modo affrontare se vuole acquisire una «mentalità da animatore» (Non mi soffermo sulla descrizione dell'animazione nei suoi fondamenti, obiettivi e strategie, perché questo è compito dei Q5 e 6 dedicati appunto a L'animazione culturale.)

Organizzo le mie riflessioni in tre momenti.

In un primo momento presento un breve profilo storico al fine di individuare le matrici culturali che, in questi ultimi anni, hanno spinto l'animazione a caratterizzarsi sempre più come uno stile educativo.

In un secondo momento presento un quadro globale della formazione per delineare progressivamente lo «specifico» dell'animazione a fianco di altri spazi e moduli formativi, come l'inculturazione, la socializzazione e soprattutto l'educazione.

In un terzo momento indico alcuni modi relativi alla acquisizione di una «mentalità da animatore». Li ho raggruppati attorno a quattro temi:

- L'importanza che chi fa animazione abbia una visione globale di uomo e di storia;

- Il rapporto tra teoria e pratica per arrivare ad una «prassi» che sia formativa per l'animatore stesso,

- La maturazione di uno «sguardo educativo sulla realtà»;

- La comprensione, dato che nei quaderni si parla di animatori di gruppi ecclesiali, di tutto il processo formativo in un ulteriore e definitivo «sguardo di fede».

1. UN POCO DI STORIA

Non si vive fuori del tempo o fuori dei proprio contesto storico.

Anche l'animazione si è venuta specificando sempre meglio dietro lo stimolo dei grandi movimenti di idee e di azioni successi in questi ultimi anni.

Rifarne brevemente la storia ci aiuterà a comprendere meglio la caratterizzazione educativa che si vuole imprimere all'animazione, per non ridurla ad una pura tecnica di dinamica di gruppo.

1.1. L'animazione e l'impegno per un cambio strutturale

A me pare che l'animazione nella sua immagine più «verace» si ricollega fondamentalmente con le esigenze connesse alla esperienza e alla stagione seguita al movimento del '68.

Allo stesso modo sono del parere che la figura dell'animatore trova le sue radici nel tentativo di dar vita ad un nuovo modo di essere intellettuali.

In cima ai pensieri si aveva allora l'utopia concreta dei «cambio dei sistema», in vista di una liberazione umana integrale da ogni forma di sfruttamento e da ogni subordinazione a poteri oppressivi e autoritari. Nella coscienza dei più attenti, si aveva la convinzione che tale liberazione non fosse solo questione di meccanici e quasi automatici cambiamenti strutturali, ma passasse per la presa di coscienza della condizione di alienazione in cui ci si trovava come uomini-massa.

Con ciò si poneva tutta una serie di esigenze, che il corso degli eventi rese via via sempre più evidenti.

In primo luogo la necessità di una nuova cultura, cioè di una nuova mentalità e stile di vita (idee, valori, modelli di comportamento tecniche operative, linguaggi e forme comunicative), alternative a quelle della cosiddetta «cultura borghese» (bollata come elitaria, autoritaria, individualIstica, repressiva, riproduttiva delle divisioni e sperequazioni di classe, ecc.).

Chi era credente in tutto ciò vide anche la via concreta in cui attuare i principi e le speranze sorte con il Concilio. Non senza «timore e tremore», di fronte alle possibili ambiguità.

In pari tempo si faceva chiara l'urgenza di nuovi intellettuali che non fossero separati e lontani dalle lotte di liberazione di tutti; che non producessero una teoria avulsa dalla prassi e dalle sue reali esigenze, che, lasciata una astratta realtà accademica, vivessero all'interno dei processi di trasformazione storica, operando e mediando tra indicazioni teoriche e necessità materiali con competenza e abilità, «scientificamente» fondate, di dirigente e operatore sociale.

1.2. L'animazione e l'apertura alla dimensione educativa

Negli anni immediatamente successivi al '68, mentre l'idea di un rivolgimento subitaneo (tutto, insieme e subito) si mostrava sempre più difficilmente raggiungibile, si veniva sempre più chiaramente comprendendo che non bastava il cambio delle strutture economico-politiche, ma che era necessario «rivoluzionare» la vita quotidiana, creare una nuova sensibilità, un nuovo stile di vita, come affermavano l'ultimo H. Marcuse e la A. Heller (cioè dei marxisti che così andavano oltre il marxismo classico).

In qualche modo si veniva insinuando un nuovo stile non solo di «coltivazione» delle persone, una nuova formazione, ma anche una nuova educazione: essa oscillava tra terapia, dialogo, politica e creazione di consenso, ma era pure tutta centrata sui processi di liberazione e promozione umana individuale e collettiva, strutturale e antropologica. Si rendeva così evidente «il carattere eminentemente pedagogico della rivoluzione» (Paulo Freire).

Questo a me sembra il «battesi. mo» dell'animazione: un battesimo forse duro, perché ideologico, intollerante, senza alcun senso storico o quasi, ma anche significativo di certe istanze di fondo ancora oggi innegabilmente valide, a meno di essere di quelli che gettano via con l'acqua sporca anche il bambino che è dentro la bacinella, come dice un vecchio proverbio.

1.3. Dallo spontaneismo alla richiesta competenza

Per comprendere appieno le cariche sotterranee che muovono attualmente l'animazione e le danno a livello di superficie l'alone di parola e di realtà alla moda, è necessario fare un secondo passo nella storia di questi ultimi anni.

Come si dice, noi viviamo in un momento di crisi, in cui sono crollati gli ideali, le attese sono state drasticamente ridimensionate, molte speranze sono andate irrimediabilmente deluse. 1 grandi «miti» che «narravano» in forma coerente la vicenda dell'uomo moderno, le ideologie forti che esprimevano «logicamente» l'idea e il destino dell'uomo contemporaneo proteso verso il duemila, hanno mostrato in questi «difficili anni '10» tutta la loro fragilità teorica e pratica.

Ma è pur vero che si sono aperte nuove possibilità, nuovi orizzonti di azione. Solo per citarne alcune: la ricerca di una diversa e migliore qualità della vita, l'emergenza del personale; la consistenza della interiorità e dei privato; la rilevanza del quotidiano; l'agibilità dei cosiddetto mondo prepolitico (società civile ed ecclesiale, vita urbana, comunità, gruppo, cultura, scienza, arte, ecc.).

In questi processi in atto, l'animazione è come invitata a caratterizzarsi più compiutamente. In linea con essi, anche la forma più blanda di animazione è portata a comprendersi come un servizio a favore della vita, della società civile, dell'esistenza comunitaria.

D'altra parte i guasti dei passato e il «realismo» del tempo presente impongono di andare oltre le forme spontaneistiche e portare anche l'animazione a livelli di vera competenza.

Mi pare indubbio che, come è avvenuto nel mondo dello spettacolo, dello sport, della produzione ecc., non è male esporre le attività formative ai benefici influssi della razionalità scientifica e degli stimoli della tecnologia contemporanea: pur senza voler arrivare agli eccessi di una «industria della formazione» e senza negare la creatività e la genialità operativa personale. Anzi, nell'idea di competenza c'è proprio l'aspetto di un sapere e di un saper fare a servizio di uno stile di azione efficace e personale.

Forse c'è di più: vorrei insinuare che il modo di fare animazione è oggi interpellato anche dal dibattito attuale sulla «nuova professionalità», cioè su un modo di vivere il lavoro che non sia distruttivo per la persona e impegni a controllare gli stessi processi produttivi, perché siano all'altezza dell'uomo e della sua vita sociale e non solo delle esigenze della produzione industriale.

Pur valutando quindi positivamente lo spirito di volontariato che contraddistingue gli animatori in genere, non si può accettare il disprezzo o il disinteresse di alcuni di loro verso una seria professionalizzazione del loro servizio. Anzi forse se ne acquisterebbe in decisione e continuità di impegno, in partecipazione al comune processo di trasformazione storica, attraverso un lavoro realmente «civile». L'animazione acquisterebbe in riconoscimento sociale (cioè se ne comprenderebbe la imprescindibilità); e verrebbe a perdere quel certo aspetto di «perditempo», che invece presso molti sembra avere. Verrebbe ad essere messo in chiaro che per fare animazione non basta la buona volontà e l'impegno, ma occorre preparazione, qualificazione, studio, tirocinio, ecc.

Si verrebbe a configurare un preciso status sociale, in cui diventa possibile «spendere» la vita intera, non solo un grappolo di tempo, generosamente offerto. Dal punto di vista ecclesiale non è utopico e sciocco vedervi un tipo di «ministero» per l'utilità comune.