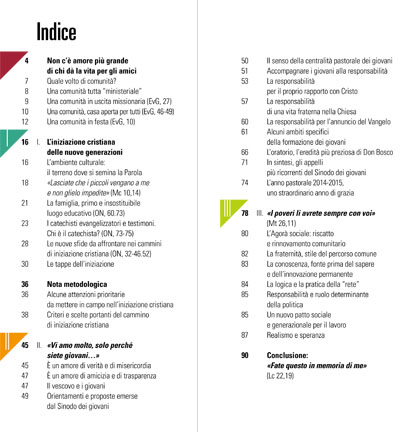

L'Amore più grande

(Estratto da) Lettera pastorale

dell'Arcivescovo di Torino

Cesare Nosiglia

Non c’è amore più grande di chi dà la vita per gli amici

[...]

In questa Lettera pastorale intendo focalizzare il tema dell’anno attorno a tre ambiti complementari e decisivi della missione della nostra Chiesa. Vorrei che ci chiedessimo in che modo oggi le nostre comunità possono annunciare e vivere questo Amore più grande, in particolare con i bambini e ragazzi dell’iniziazione cristiana, insieme alle loro famiglie, ai giovani e ai poveri. Credo che anzitutto, prima di approfondire il discorso su questi tre versanti della crescita umana e cristiana di ogni credente, sia necessario però sostare e fare discernimento insieme per verificare il soggetto responsabile che è chiamato a farsene pastoralmente carico: la Chiesa, e segnatamente la parrocchia quale comunità educante alla vita e alla fede.

Quale volto di comunità?

Richiamo in proposito il n. 200 del Rinnovamento della catechesi (Rdc), che con chiarezza ricorda: «Prima dei catechismi ci sono i catechisti e prima dei catechisti c’è una comunità ecclesiale. Come non è pensabile una buona catechesi senza l’apporto di catechisti qualificati e carichi della gioia del Vangelo, così non è possibile avere frutto dalla catechesi senza la viva partecipazione responsabile dell’intera comunità cristiana».

Una comunità educante è l’ambiente idoneo ad accompagnare i ragazzi e loro genitori, gli adulti e ogni cristiano negli itinerari di evangelizzazione e catechesi che nutrono una fede motivata e sicura e una conseguente vita cristiana coerente, che testimonia con la carità l’incontro con il Signore. Come ci invita Papa Francesco, rimettiamo al centro dell’azione pastorale il popolo di Dio. Esso è il vero protagonista della storia della salvezza che si snoda nel tessuto della vita e della missione della Chiesa. I pastori, i vari ministri e i fedeli tutti fanno parte di questo popolo e sono chiamati dal Signore a servirlo mediante l’azione pastorale, sempre sotto la guida dello Spirito Santo, che suggerisce e orienta il cammino perché sia uno, santo e aperto a tutte le genti.

Da qui discendono alcune scelte pastorali prioritarie che rappresentano gli obiettivi di azione su cui ogni membro del popolo di Dio deve sentirsi corresponsabile e attivo protagonista.

Una comunità tutta “ministeriale”

Una Chiesa tutta ministeriale (cfr. Papa Francesco, Esortazione apostolica Evangelii Gaudium [EvG], 120) è tale se dà spazio ai carismi e doni dello Spirito e valorizza l’apporto dei laici e le loro specifiche vocazioni, così da far fronte al compito ampio e permanente di evangelizzazione e di catechesi per tutti e a tutte le età della vita.

I pastori hanno il compito di suscitare e riconoscere le disponibilità di ciascun battezzato nel campo dell’evangelizzazione, della catechesi e della carità, in particolare per l’ambito delle fasce giovanili e adulte, favorendo il discernimento e la ministerialità di chiunque accoglie la chiamata a svolgere questi servizi.

Per questo occorre attivare iniziative di formazione di coppie che accompagnino le famiglie e di catechisti preparati a farsi compagni di strada lungo il cammino dell’iniziazione cristiana non solo dei piccoli, ma di quei percorsi propri degli adulti che intendono rimotivare la scelta battesimale, i cosidetti ricomincianti o cercatori di Dio o catecumeni, di cui facciamo spesso esperienza nelle parrocchie. La scuola di formazione diocesana per operatori pastorali, con la sua ricchezza di docenti, contenuti e finalità specifiche, nei diversi ambiti della vita delle comunità, va dunque potenziata e, se possibile, portata anche sul territorio, in modo da favorire la partecipazione di laici preparati nella cabina di regia delle comunità.

Diventa per questo decisiva una scelta che stenta a trovare cittadinanza nelle nostre comunità, malgrado gli appelli rivolti dalla Chiesa e dal suo Magistero in questi ultimi decenni: il primato dell’evangelizzazione e catechesi per sostenere la fede degli adulti, affinché ognuno di loro diventi testimone della gioia del Vangelo nella società.

Non si parte da zero, perché diverse comunità hanno già attivato questa via e anche con frutto: penso a quelle parrocchie che promuovono gruppi di preghiera e di riflessione sulla Bibbia nelle case, almeno nei tempi forti dell’anno liturgico; altre che svolgono una catechesi sui testi biblici della domenica; altre che danno spazio ad associazioni e movimenti che puntano sugli adulti e le famiglie. Il tema di quest’anno, «l’Amore più grande», potrebbe essere ripreso e valorizzato durante la Quaresima in particolare, per un’evangelizzazione rivolta al popolo di Dio in tutte le parrocchie e realtà ecclesiali, così da illuminare il cammino di preparazione al pellegrinaggio alla Sindone, nel tempo stabilito dell’ostensione.

Una comunità in uscita missionaria (EvG, 27)

Si apre ormai con urgenza la grande frontiera missionaria anche nel nostro Paese. Non è più possibile pensare ad una comunità cristiana che svolge un’opera di evangelizzazione e catechesi al suo interno, per coloro che la frequentano, e non si interessa dei molti che non la cercano più e sono distanti da ogni contatto con la parola di Dio e la comunità stessa. Deve essere comune preoccupazione la ricerca di vie ed iniziative che spingano ad uscire dalle parrocchie e dalle realtà ecclesiali avvicinando la gente là dove vive, opera, lavora, studia, soffre.

Il compito missionario riguarda ogni cristiano, dai più piccoli fino agli anziani, ed investe particolarmente la vocazione dei laici. Essi sono chiamati certo a collaborare ai vari servizi pastorali delle loro comunità, ma il loro compito principale di evangelizzatori e testimoni si svolge sul campo difficile e complesso delle realtà terrene, dove vivono ed operano ogni giorno. Tocca ai laici formati aprire la stessa comunità ai grandi problemi del mondo di oggi, nell’ambito del lavoro, dell’economia, della politica e della cultura, della giustizia, della solidarietà verso i sofferenti e poveri…

Un laicato maturo e preparato, aggregato anche nelle varie associazioni e movimenti, saprà trovare convergenze ed iniziative incisive sul piano della testimonianza e della proposta per dare credibilità ed efficacia all’annuncio del Vangelo.

La comunità deve dunque trovare slancio e vigore missionario attraverso iniziative specifiche (missioni popolari, missione giovani…) e continuative: visita annuale e incontro con le famiglie; evangelizzazione nelle case e negli ambienti di vita e di lavoro, evangelizzazione di strada vera e propria; servizi caritativi che non aspettino di entrare in campo quando richiesti e sul piano solo dell’assistenza, ma precedano le domande facendosi presenti sul territorio accanto alle persone o famiglie in difficoltà. Perché l’annuncio del Vangelo deve essere rivolto a tutti, vicini e lontani,privilegiando coloro che più stanno ai margini della comunità, o sono soggetti a malattie, sofferenze fisiche e morali o emarginazioni sociali faticose.

Per fare ciò è necessario promuovere una rete di raccordo con gli organismi e realtà diocesane che agiscono nei diversi e complementari ambiti pastorali e ambienti di vita.

Una comunità, casa aperta per tutti (EvG, 46-49)

I Padri della Chiesa parlano della comunità cristiana ricorrendo alla figura della “madre” che genera i suoi figli, li nutre al suo seno e li sostiene nel cammino educativo e dell’intera vita con tenerezza e amore [1]. Il papa san Giovanni XXIII paragonava la parrocchia in particolare alla «fontana del villaggio» [2], che offre la sua acqua fresca a tutti, abitanti e gente di passaggio senza distinzione, perché ogni viandante possa sostare e dissetarsi nella fatica del viaggio.

La freddezza dei rapporti quasi burocratici che a volte intervengono tra fedeli e pastori o responsabili della pastorale rischia di non riuscire a parlare al cuore delle famiglie e di ogni persona che avvicina le nostre comunità, dà l’impressione di essere trattati come estranei e non come figli, giudica i comportamenti, esercita una specie di controllo che sa di “potere” e non di servizio e non tiene conto della richiesta di un bene prezioso quale è il sacramento, o un bene spirituale di cui si ha bisogno. Quanti si allontanano dalla comunità per questi motivi!

L’accoglienza serena e positiva che non giudica ma ama comunque ogni persona attrae invece a sé e rende più facile stabilire un rapporto amicale, di stile familiare, che lascia tracce indelebili di gioia nel cuore. Questo vale soprattutto quando si tratta di sacramenti e in particolare di quel sacramento che è la “porta” della vita cristiana, il Battesimo, e dell’Eucaristia, che è cibo per i deboli e non premio per i perfetti (cfr. EvG, 47).

Casa aperta significa anche accogliente per coloro che nella società sono spesso esclusi o scartati e che invece sono i prediletti del Signore. È particolarmente verso di loro che deve muoversi una Chiesa in uscita e nello stesso tempo aperta per tutti: la porta aperta infatti non vuol dire solo che chi è dentro può uscire, ma anche che chi è fuori può entrare (cfr. Gv 10,9).

Una comunità in festa (EvG, 10)

Gli Atti degli Apostoli narrano l’evangelizzazione operata da Filippo in Samaria. Le folle prestavano ascolto unanimi alla sua parola, vedendo i miracoli che compiva. Da molti indemoniati uscivano gli spiriti immondi e molti paralitici e storpi venivano guariti. E ci fu grande gioia in quella città (cfr. 8,5-8). Questa capacità attrattiva è data dalla qualità delle relazioni umane all’interno delle comunità ecclesiali e da quel clima realmente familiare (parrocchia come famiglia di famiglie) che si respira tra tutti fedeli. È la relazione che cercano i ragazzi, gli adulti, gli anziani e coloro che, pur vivendo ai margini, incrociano la comunità per servizi religiosi o sociali.

Tutta una città in festa: questo è il fine dell’evangelizzazione e catechesi rivolta sì a precisi destinatari – bambini, fanciulli, ragazzi, giovani e adulti, famiglie e poveri –, ma che vuole suscitare nella città e dunque in tutta la comunità ecclesiale e civile, la gioia di incontrare il Signore risorto, fonte prima di fraternità. Anche le nostre comunità sono chiamate a diventare città in festa, dando vita a quell’ambiente veramente familiare che si respira tra tutti i membri.

Sant’Agostino invitava i suoi missionari e catechisti a preoccuparsi nel fare catechesi non solo del che cosa dovevano trasmettere e nemmeno del come avrebbero dovuto farlo, ma di svolgere il loro compito con letizia, per comunicare la propria personale e forte esperienza di incontro con Gesù, da cui scaturisce la vera gioia del cuore [3].

Il fervore e l’entusiasmo di ogni evangelizzatore è contagioso e suscita la domanda: “Perché tu ci credi e in modo così convinto?”.

[...]

Vi amo molto, solo perché siete giovani

Fa parte dell’Amore più grande anche quest’affermazione di san Giovanni Bosco [4], che desidero ricordare nel corso dell’anno giubilare delle celebrazioni per i duecento anni della sua nascita. Questa bella e forte circostanza mi spinge a rivolgermi a voi cari amici, giovani, sacerdoti ed educatori. L’amore di Don Bosco per i giovani ha alcune caratteristiche che sono oggi particolarmente necessarie di fronte alla realtà complessa e difficile del mondo giovanile.

È un amore di verità e di misericordia

Verità e misericordia: è l’amore di Gesù verso il giovane ricco – «fissatolo, lo amò», dice il Vangelo di Marco (10,21). Si tratta di un amore che richiede scelte esigenti: nel caso del giovane del Vangelo, quelle di vendere tutti i suoi beni e di seguire Gesù. È un invito che sorprende quel giovane entusiasta e carico di gioia e lo conduce a rifiutare «perché aveva molti beni» (Mc 10,22). In fondo, Gesù non fa altro che chiedergli una cosa sola: per essere veramente felice deve fidarsi di Lui e non solo di se stesso e delle sue sicurezze umane.

Verità e misericordia sono essenziali all’amore, se esso vuole essere fonte di gioia nel cuore dei giovani. Essi sentono il fascino della verità, anche se appare loro impegnativa e difficile da attuare nella propria vita. Amano la verità quando è proposta con misericordia, in spirito di ricerca, di proposta («Se vuoi…», cfr. Mt 16,17), da una persona che gli rivolge l’invito con affetto sincero di amicizia.

È un amore di amicizia e di trasparenza

Si tratta di amicizia che sa accompagnare con pazienza, che sa accogliere, sa proporre un cammino insieme senza spingere, né trascinare, ma mano nella mano, con i passi propri dell’amico. Amicizia come confidenza profonda che parla per empatia e non solo con le parole.

«Vi ho chiamato amici – dice il Signore – perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi» (Gv 15,15). Don Bosco amava i giovani così, in quanto non li giudicava mai perduti; svelava loro i segreti del suo cuore che amava il Signore, li innamorava di Colui che egli amava più di tutto, Cristo, e li faceva partecipi del suo stesso amore verso di Lui. Dall’amore di Don Bosco i giovani passavano facilmente a quello di Cristo, perché era un amore trasparente, che lasciava intravvedere bene il volto dell’unico e vero amico, il Signore.

Il vescovo e i giovani

Cari amici, dopo quattro anni dal mio arrivo a Torino come vescovo, rendo grazie al Signore per voi giovani, che mi avete accolto con simpatia ed amicizia e per il vostro impegno che vedo intenso e forte nelle parrocchie, nelle associazioni e movimenti, nella società torinese e nel mondo missionario. Abbiamo avviato un cammino insieme, che ha trovato nel Sinodo il suo alveo portante e che attende di conso- lidare le sue esperienze interessanti e ricche di stimoli per il rinnovamento della pastorale giovanile in Diocesi. Dai numerosi incontri, che ho avuto con molti di voi, sono uscito rinvigorito nella fede e sento di poter fare mie le stesse parole di lode e di speranza dell’apostolo Giovanni: «Scrivo a voi giovani, perché siete forti e la Parola di Dio dimora in voi e avete vinto il Maligno» (1Gv 2,14). Ma sono anche realista nel considerare con voi le difficoltà e le resistenze che oggi si frappongono alla vita cristiana e che pesano, come macigni, sulla buona volontà e la generosità proprie del cuore di ogni giovane.

La Chiesa, ci ricorda Papa Francesco, deve mostrarsi madre paziente e amorevole, perché solo così verrà accettata anche come maestra di verità e di vita. Comunità cristiane troppo chiuse e statiche impediscono ai giovani di gustare la gioia dell’avventura della fede, la quale è aperta a esperienze sincere e coinvolgenti di amicizia e di servizio, ricche di spiritualità e meno di quell’attivismo che non è molto diverso dalle proposte mondane della società.

Educatori poco inclini a camminare insieme e a mettersi in questione sulle proprie scelte di vita, in rapporto al Vangelo, restano interlocutori non credibili e non autorevoli. È necessario che siano esperti nel dialogo e attenti ai linguaggi non verbali ed interiori del giovane, ma soprattutto testimoni credibili e gioiosi del Signore.

È una sfida anche per i giovani che frequentano la comunità, chiamati ad avvicinare i loro coetanei per non lasciarli soli nel cammino della loro vita, alla ricerca di quel senso e di quella speranza, che portano nel cuore e che solo nell’incontro con Gesù trova la risposta più appagante e definitiva.

Orientamenti e proposte emerse dal Sinodo dei giovani

A fine luglio mi sono incontrato con una novantina di giovani e alcuni educatori e sacerdoti per lavorare insieme sei giorni a Les Combes in Valle d’Aosta. Sono state giornate intense di preghiera, di amicizia, di fraternità e gioia nelle relazioni reciproche, di impegno di riflessione e di approfondimento delle esperienze svolte nei due anni del Sinodo dei giovani. Un Sinodo che ci ha visto insieme in incontri svolti con sistematicità sul territorio, non sempre purtroppo sostenuti da una adeguata partecipazione. Anche a Les Combes mancavano alcune unità pastorali della diocesi, che non hanno saputo o voluto inviare un giovane all’incontro. Mi dispiace questo fatto, perché indica quanta autoreferenzialità persista ancora nella mentalità e nell’impegno di alcune comunità nel camminare insieme alla Diocesi, dimenticando che senza la comunione con il vescovo e la Chiesa locale si costruisce sulla sabbia e niente ha veramente efficacia. Mi auguro che si attivi in ogni sacerdote e fedele una severa riflessione al riguardo e una verifica per non «correre e lavorare invano» (cfr. Fil 2,16), soprattutto in campo giovanile.

L’Ufficio di pastorale giovanile che ha avviato il Sinodo e ne ha sostenuto il percorso necessita di un sostegno costante da parte dei sacerdoti e dei giovani stessi per svolgere sia nelle unità pastorali che in diocesi il suo compito di promozione, coordinamento e indirizzo, insieme agli uffici che lavorano con i giovani nei diversi ambienti di vita come la scuola, il lavoro e l’Università in particolare.

Dal percorso spirituale ed ecclesiale fatto insieme ai giovani e sulla base dei risultati del Sinodo sarà tratto il prossimo programma diocesano di pastorale giovanile. In questa Lettera mi limito a indicarne alcuni obiettivi e contenuti portanti.

Il senso della centralità pastorale dei giovani

Quando parliamo di “giovinezza” intendiamo quella stagione della vita in cui la persona impara ad assumere le responsabilità verso se stesso, gli altri, la società. Questa progressiva assunzione di responsabilità avviene esercitando il grande dono della libertà, ovvero dell’accoglienza riconoscente dei doni ricevuti – primo fra tutti quello della vita – scoprendo la propria vocazione, riformulando le proprie motivazioni e la personale adesione alla fede, nella gioia dell’amore e del dono di sé, attraverso nuove relazioni interpersonali e nel servizio disinteressato verso il prossimo. La giovinezza è insomma l’età in cui si diventa adulti, prendendo posizione rispetto a quella responsabilità che si attua poi nella professione, nella famiglia, nella Chiesa e nella società.

Oggi assistiamo ad una trasformazione di questa età della vita, che da stagione o da tappa della crescita umana viene considerata e vissuta come il mito a cui tendere, la condizione esistenziale da perpetuare e da cui non uscire, nell’illusione di rimanere “forever young” – giovani sempre –, secondo l’espressione messa a fuoco lo scorso anno nel convegno dedicato a questo tema. Mettere al centro i giovani non significa, dunque, come talvolta si potrebbe erroneamente fraintendere, privilegiare pastoralmente una categoria di persone rispetto ad un’altra, ma riconoscere che in questa delicata età si dovrebbero concludere i diversi percorsi di studio, con l’ingresso nel mondo del lavoro e la costituzione di una famiglia e il riconoscimento della propria vocazione al sacerdozio e alla vita consacrata.

È dunque evidente l’urgenza di educare gli adolescenti ad entrare nella giovinezza, i giovani a vivere questa età con passione e pienezza e gli adulti a saperne uscire, per assumere con serietà le esigenze della propria maturità.

Alla luce di queste prime considerazioni, chiedo perciò a tutte le realtà educative della diocesi e in modo particolare alle comunità parrocchiali e agli oratori, alle associazioni, movimenti e congregazioni, di approfondire tali tematiche (anche attraverso gli strumenti che saranno offerti), così da continuare il discernimento pastorale avviato dal Sinodo dei giovani.

Chiedo in particolare ai consigli pastorali parrocchiali di dedicare almeno un incontro o una sua parte a questo secondo capitolo della Lettera sui frutti del Sinodo, così che la fatica di molti diventi sollecitazione per tutti.

Accompagnare i giovani alla responsabilità

Volendo individuare l’appello pastorale emerso dai due anni del Sinodo e in qualche modo ricorrente in tutte le sessioni di lavoro a Les Combes, dobbiamo senza dubbio indicare una precisa esigenza dei giovani: la richiesta di accompagnamento nell’orientamento alla vita, nella sua accezione più ampia, seppur concreta (dallo studio al lavoro, dagli affetti ai momenti di prova e di sofferenza), e, nello specifico, nella scoperta del senso della vita, nel discernimento della propria vocazione e nella ricerca di un autentico rapporto con Cristo.

Sebbene tale appello possa apparire sorprendente rispetto alla concezione un po’ stereotipata che molti nutrono nei confronti dei giovani, per essere compreso appieno esso deve invece essere collocato in quell’orizzonte di precarietà e di incertezza familiari, lavorative, economiche e sociali in cui le giovani generazioni si trovano a dover decidere (cioè ad orientare) il futuro della loro vita. Si intuiscono perciò anche le ragioni profonde di tale richiesta: nel disorientamento cultuale che stiamo attraversando, sono soprattutto i giovani a sentire più acuta la carenza di figure di riferimento credibili e autorevoli che accompagnino e aiutino il discernimento sulla direzione da prendere e sulle scelte da affrontare.

Condizione prima perché questo desiderio possa accendersi e svilupparsi è l’accoglienza piena e incondizionata dei giovani, testimoniata e insegnata da don Bosco e da tanti santi educatori.

Ogni giovane, infatti, va accolto così com’è, nell’ascolto dei suoi appelli e nelle sue necessità, riconoscendo e accompagnando il suo inserimento nel mondo e promuovendo i suoi talenti. Una particolare attenzione va riservata a quei giovani “invisibili” a causa della nazionalità, della cultura, della malattia o di particolari condizioni di disabilità o disagio. La pastorale giovanile è pertanto chiamata ad assumere la domanda di vita spesso inespressa o implicita che tuttavia abita il cuore di ogni giovane – anche quando si presenta come semplice desiderio di divertimento –, una domanda che si esprime in forme molteplici: attraverso la forza dell’intelligenza sia intellettuale che manuale, stimolandone la creatività e l’intraprendenza; attraverso l’affettività, nelle sue incertezze di identità e di dono, con proposte che,pur privilegiando l’esperienza del gruppo misto, siano anche rivolte ai maschi e alle femmine in modalità specifiche e adatte alle loro differenti esigenze e attese, in vista della piena maturazione di sé nel dono verso l’altro; attraverso il senso di precarietà, che caratterizza la vita di molti giovani, attivando esperienze di solidarietà effettiva e di accompagnamento personale.

Tale prossimità ai giovani, che si manifesta come accoglienza incondizionata, necessita certo di persone, di luoghi, di esperienze e di percorsi che possano attivare (o riattivare) un cammino di fede, ma si concretizza anche nel saper valorizzare con creatività e sapienza le occasioni che la pastorale ordinaria ancora offre, come i corsi di preparazione alla Cresima dei giovani-adulti e al matrimonio, o le diverse circostanze di sofferenza, di malattia e di lutto. Tale prossimità deve in ogni caso educare i giovani ad una specifica responsabilità, declinata in tre dimensioni: la responsabilità (cioè la cura) per il proprio rapporto con Cristo, la propria interiorità e vita di fede; la responsabilità per la propria comunità di appartenenza, per le sue esigenze e necessità; la responsabilità per l’annuncio del Vangelo ai coetanei indifferenti o estranei a Cristo, intesa come restituzione gioiosa ed entusiasta di un dono ricevuto. Questa triplice responsabilità dovrà essere approfondita dagli Orientamenti e poi, di fatto, caratterizzare ogni impianto di pastorale giovanile della nostra diocesi, a partire dalla forte domanda di discernimento presente oggi nei giovani, da accogliere, educare ed accompagnare.

La responsabilità per il proprio rapporto con Cristo

Potremmo dire che il programma di pastorale giovanile è uno solo ed è l’intenzionalità propria di tutto l’agire della Chiesa: conoscere, amare, celebrare, seguire e annunciare Gesù Cristo. Ciò è possibile se ogni giovane viene accolto, ascoltato ed educato a camminare nel rinnovato stupore per la bellezza e la gioia di sentirsi amato da Cristo e di poterlo a propria volta amare e annunciare come amico e Salvatore.

La formazione permanente alla fede in Cristo diventa pertanto indispensabile priorità della pastorale giovanile.

Per molti cristiani, giovani e adulti, la fede sembra esprimersi e dipendere esclusivamente dal servizio, che si compie a favore degli altri.

La carità è certamente la «via migliore di tutte», come si esprime San Paolo (1Cor 12,31), ma esige, come sua radice, la fede in Cristo, che converte il cuore e cambia la vita del credente. Non possiamo dunque sottovalutare la necessità, accanto all’azione, di promuovere anche la propria formazione spirituale e catechistica, sostenuta dall’ascolto della Parola che nutre l’intelligenza e permette di rendere solida la verità della fede accolta e professata. Ci ricorda ancora San Paolo: «Se tu confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo» (Rm 10,9). Una fede matura e convinta non cessa mai di custodire la Parola di Dio e di unire insieme fede e ragione, interrogando la vita, nella continua ricerca della verità. Ma per fare ciò occorre dare spazio al silenzio meditativo sulla Parola, con la quale pregare per farla propria nella mente, nel cuore e nella coscienza.

Di fatto, a volte, le nostre parrocchie e realtà ecclesiali sembrano più un “cantiere in costruzione” dove si impegna la maggior parte del tempo per organizzare attività finalizzate a far stare insieme le persone, a riempire le giornate di iniziative, di discussioni, di feste, di incontri per programmare che cosa fare, dimenticando il valore della relazione primaria con Dio nel silenzio e nell’ascolto. È solo tale relazione che ci fa vivere da figli, condizione indispensabile per rapportarci agli altri come fratelli. E la prima dimensione che qualifica tale relazione con Dio è certamente la preghiera.

Oggi, sale prepotente dal cuore di tanti giovani il desiderio di pregare, da soli o insieme, nell’adorazione eucaristica o secondo altre modalità che li coinvolgano nel proprio cammino cristiano. «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1), dicono gli Apostoli a Gesù. Sempre, per tutta la vita, siamo chiamati a imparare a pregare, perché non bastano le formule fisse pure importanti, ma occorre scoprire dal profondo del cuore l’anelito a quella confidenza che invoca Dio, Padre Provvidente. C’è una sete forte e convinta nell’animo di tanti giovani che li spinge a ricercare luoghi e occasioni di preghiera silenziosa e ricca di spiritualità interiore. Perché non predisporre in ogni unità pastorale o in un territorio anche più allargato una chiesa o un luogo specifico dove i giovani possano trovare la loro «caverna di Elia» (cfr. 1Re 19,9-13), cioè un luogo bello e accogliente con la costante presenza di qualche sacerdote disponibile alla confessione e alla direzione spirituale? Nel rispetto di una molteplicità di esperienze e di modalità di preghiera – da quelle più strutturate a quelle più spontanee e personali –, educhiamo e accompagniamo i giovani nell’arte dello spirito, offrendo opportunità di preghiera autentica e curata, attente ai tempi e ai luoghi della loro vita, non sporadiche o occasionali ma nella continuità e nella fedeltà della proposta.

Parola e preghiera trovano la loro sintesi nell’incontro con Gesù Eucaristia. Come i martiri di Abitene, che rinunciarono alla vita stessa pur di non rinunciare a celebrare l’Eucaristia nel Giorno del Signore (cfr. Atti dei martiri di Abitene, I), chiediamo ai giovani lo stesso coraggio e perse veranza nella certezza che non possiamo vivere senza nutrirci del corpo e sangue del Signore. Sorgente continua di amore e di speranza, di comunione e di vita nuova, la celebrazione domenicale dell’Eucaristia va dunque posta al cuore di tutta la pastorale giovanile, perché diventi il cuore della vita di ogni giovane. Lì si sperimenta l’Amore più grande e si trova la forza per testimoniare con gioia e vigore la propria fede in Cristo nel servizio agli altri.

L’incontro con il Signore, infine, suscita la chiamata alla sua sequela, che scandisce la crescita verso la maturità di ogni giovane. La celebrazione del sacramento della Riconciliazione e la direzione spirituale sostengono passo passo tale cammino e orientano quella ricerca vocazionale necessaria a trovare un senso compiuto alla propria vita e al suo futuro. Tocca ad ogni educatore, sacerdote e responsabile accompagnare questo discernimento che conduce alla graduale scoperta di quella vocazione che risponde al volere del Signore: il sacerdozio, il diaconato permanente, la vita consacrata e religiosa, il matrimonio, la missio ad gentes. C’è bisogno si attivare una stretta sinergia in questo ambito tra i vari organismi diocesani – primo fra tutti il Centro diocesano vocazioni – che operano nel campo dei ragazzi e dei giovani per sostenere un’azione comune incisiva e permanente.

La responsabilità di una vita fraterna nella Chiesa

La responsabilità educativa nella Chiesa è riferita a tutti gli ambiti e gli ambienti di vita dei giovani, per cui impropriamente si parlerebbe di pastorale giovanile se questa non fosse inserita in un contesto di più ampia progettualità che coinvolga tutte le età della vita e tutta la

Non è una via facile perché si tratta di superare ogni chiusura in se stessi, nel proprio gruppo di amici, nella parrocchia, nell’associazione o movimento di appartenenza. Più volte si è discusso nel Sinodo circa la necessità di promuovere un solido rapporto tra giovani e adulti, tra i vari gruppi presenti nella comunità, tra animatori e catechisti, tra parrocchie della stessa unità pastorale. Le indicazioni emerse richiamano la necessità di attuare vie di convergenza reciproca, per superare un’idea di parrocchia come contenitore di esperienze e realtà separate tra loro e promuovere – con la buona volontà e il sacrificio di tutti – un cammino condiviso tra i soggetti che ne fanno parte, per vivere in concreto l’unità e la fraternità chieste dal Vangelo. La corresponsabilità comunitaria che attiva ogni componente della Chiesa rendendolo protagonista è la via impegnativa della Croce, accolta nel dono di sé per gli altri, secondo l’Amore più grande, quello esigente di Gesù, che sa condividere e servire.

Diventa dunque decisivo che i giovani si sentano chiamati in prima persona a mettersi in gioco, non solo come partecipi o collaboratori, ma appunto come corresponsabili sia nei Consigli pastorali come in tutti quegli organismi ecclesiali in cui, sotto la guida del pastore, si assumono le scelte fondamentali e strategiche del cammino della comunità.

Infine, non va disattesa una scelta fondamentale, che è quella di suscitare in ogni comunità vocazioni educative e sostenere la formazione degli educatori e degli animatori, con figure significative perché autorevoli, preparate sul piano spirituale, pedagogico ed ecclesiale. Sono innanzitutto i sacerdoti i primi chiamati in causa e non solo quelli giovani, perché ogni presbitero si deve sentire responsabile e soggetto di un rapporto costante di guida dei giovani. La corresponsabilità educativa coinvolge, insieme ai presbiteri e secondo le diverse e specifiche vocazioni, anche i diaconi, i religiosi e le religiose e i laici adulti, ricchi di esperienze di vita e testimoni credibili per la loro umanità, spiritualità e impegno coerente di fede negli ambienti di lavoro, di famiglia e di società.

Occorre stabilire e attuare un sereno e costruttivo rapporto tra parrocchie, oratori, congregazioni, associazioni, movimenti e gruppi. Ci vuole una conversione da parte delle parrocchie e degli oratori rispetto ad associazioni, movimenti, congregazioni e gruppi. Questi riescono ad abitare molti ambienti di vita con una presenza organizzata e attraverso l’esperienza di un particolare carisma dello Spirito, che è un dono per tutta la Chiesa e va dunque riconosciuto e apprezzato. La parrocchia deve essere una casa e scuola di comunione, nella quale trovano posto itinerari differenziati e molteplici esperienze di fede che lo Spirito promuove.

Ma ci vuole anche una conversione da parte delle associazioni e dei movimenti verso le parrocchie e gli oratori. La comunione ecclesiale, infatti, trova nella diocesi e nel vescovo il suo riferimento fondamentale, per cui le parrocchie sono parte integrante della diocesi e ne realizzano la presenza nelle realtà territoriali più vicine alla gente; esse sono guidate dal presbitero che il vescovo manda a svolgere il ministero in suo nome. Se le associazioni e i movimenti sono inseriti in una parrocchia, dovranno rispondere alle linee guida proprie della pastorale parrocchiale in comunione con il parroco e il Consiglio pastorale; se agiscono in particolari ambienti di vita, si preoccuperanno di accogliere e seguire gli orientamenti propri dei diversi uffici pastorali della diocesi relativi al proprio ambito di servizio, in quanto essi sono espressione diretta del vescovo.

Un particolare riconoscimento spetta all’Azione Cattolica, per la preziosità del servizio svolto e per la peculiarità della sua indole diocesana, quale aggregazione organizzata del laicato, radicata nel tessuto parrocchiale e che opera secondo le disposizioni date dal Magistero dei pastori. Desidero per questo richiamare la necessità di sostenere e promuovere l’Azione Cattolica in tutte le comunità parrocchiali, a cominciare dai ragazzi fino ai settori giovani, adulti e famiglie.

La responsabilità per l’annuncio del Vangelo

Su questo compito il Sinodo ha fatto emergere la grande difficoltà che sentono tanti giovani credenti nell’annunciare il Signore e nel testimoniarlo nel vissuto dei propri ambienti di vita, di lavoro, di studio e di tempo libero.

All’impegno di molti giovani come animatori dell’oratorio, capi e responsabili di associazioni e movimenti, non corrisponde spesso un’uguale disponibilità per l’azione missionaria nella “città dell’uomo”. Il rischio è che la comunicazione della fede sia vissuta come un impegno da sviluppare dentro la comunità e non fuori di essa. E per comunità sovente si pensa quasi esclusivamente alla propria parrocchia o associazione o movimento. Tutto ciò che viene proposto al di là delle mura di queste “cittadelle” è considerato superfluo o un’aggiunta faticosa, se non una perdita di tempo. Per cui, se già a livello di unità pastorali è difficile incontrarsi, tanto più lo è a livello diocesano.

La «Chiesa in uscita» di cui parla con insistenza Papa Francesco è invece oggi la principale sfida che coinvolge le nostre parrocchie e ogni realtà ecclesiale. Il Sinodo ha stimolato tutti i giovani a gettarsi con coraggio apostolico nel campo della missione, aprendo le porte del proprio cuore all’impegno verso i coetanei sia delle parrocchie vicine, come per coloro che si incontrano nelle iniziative diocesane e negli ambienti della loro vita, della scuola, dell’università, del lavoro e del tempo libero, così come nell’ambito sociale, sulla strada... L’attiva e visibile presenza di giovani credenti, ma anche di sacerdoti e diaconi, consacrati e adulti laici che operano in questi ambienti, deve agire come lievito dentro le esperienze quotidiane, come luce che illumina e trascina sulla via del bene.

Non bisogna escludere da questo campo di azione gli ambienti di frontiera, come i centri commerciali e le varie forme di movida disseminate nel territorio della diocesi, ma anche la strada, dove tanti ragazzi e giovani, come ai tempi di don Bosco, passano la loro giornata e le loro serate.

Don Bosco andava a cercare i giovani anche più lontani e invisibili là dov’erano e infondeva nel loro cuore un tale spirito missionario che a loro volta diventavano trascinatori degli amici all’incontro con Gesù e il Vangelo. È giunto il tempo di fare altrettanto: annunciare il Vangelo della gioia e con gioia è il primo compito di ogni credente e della Chiesa, ci dice Papa Francesco. Occorre chiedersi allora con sincerità se veramente siamo contenti di essere cristiani e di vivere da amici di Gesù e come suoi fratelli. Se sinceramente diremo di “sì” e avremo il coraggio di testimoniarlo a tutti, allora la nostra gioia si raddoppierà e diventerà contagiosa per tutti. $$$Alcuni ambiti specifici della formazione dei giovani

Richiamo quegli ambiti che considero fondamentali per orientare al vero bene, al bello e al buono la vita futura dei giovani. Di essi si devono far carico i processi educativi delle nostre comunità e non vanno disattesi, in quanto fanno parte dell’esistenza concreta di ogni giovane che, alla luce della fede e della dottrina sociale della Chiesa, può trovare forza per affrontarli

L’educazione all’affettività e a saper gestire con gioia e serietà morale la propria sessualità è un elemento essenziale della crescita dei giovani, tanto più oggi, tempo in cui dominano modelli affettivi disordinati e privi di integrazione con le altre dimensioni della persona (intelligenza, volontà e responsabilità). Il valore del corpo e l’importanza dei sentimenti e degli affetti si devono comporre con la costruzione di una coscienza etica, capace di responsabilità e di un buon uso della libertà, così da scegliere ciò che è veramente bene, anche se costa fatica.

Solo in questo modo si costruisce un progetto di vita nella gioia e nella piena fecondità dell’amore.

Occorre per questo che i giovani siano accompagnati da veri maestri e testimoni dello Spirito e siano educati anche al sacrificio e alla rinuncia, per puntare in alto pure in questo ambito così decisivo per la loro vita, come hanno fatto tanti beati e santi, quali San Domenico Savio, il beato Piergiorgio Frassati e la beata Chiara Luce Badano.

L’educazione allo studio e la formazione culturale comportano sfide, fatica, gioie, delusioni e sconfitte. Esse sono un prezioso bagaglio per la futura professione e per la vita nel suo complesso. La spiritualità dello studio e gli strumenti culturali che un giovane acquisisce negli anni della formazione diventano innesti fondamentali per il cammino verso l’età adulta, rendono capaci di assumersi responsabilità, uscire dall’individualismo, aprirsi alla società, rendere ragione della Verità che è anche Verità di fede.

Diceva San Giovanni Paolo II: «Una fede che non diventi cultura non è una fede pienamente accolta, non intensamente pensata, non fedelmente vissuta» [5]. Spesso i giovani studenti e universitari debbono affrontare il dilemma tra fede e cultura, fede e scienza, etica e ricerca e ricevono input contrari ad una vera ed equilibrata tensione tra i due poli, che sono presentati come opposti. Si tratta di un campo aperto che non va disatteso dalla catechesi e formazione dei giovani. L’Ufficio per la pastorale degli universitari ha questo compito e lo sviluppa sia all’interno dei vari atenei, sia nelle parrocchie, associazioni e movimenti, in sinergia con le facoltà teologiche, le scuole e università di ispirazione cattolica.

L’educazione e l’orientamento al lavoro iniziano già da piccoli in famiglia e nella scuola.

L’oratorio e la catechesi non debbono disattendere questo compito. Oggi appare sempre più necessario promuovere una cultura favorevole al lavoro e nuovi strumenti educativi capaci di suscitare nei ragazzi e nei giovani la stima e l’apprezzamento anche per quello manuale e agricolo, fino a quello di impresa, che sollecita in loro creatività e dinamismo. Nessun lavoro è meno nobile di altri e ciascuno va ricercato secondo le proprie attitudini, superando gli stereotipi propri di una società dei consumi che pone nel denaro o nella posizione sociale di rilievo il fine del lavoro prescelto. Anche su questo le parrocchie e gli oratori debbono entrare in gioco con l’avvio di centri di ascolto per accompagnare nell’orientamento al lavoro e mettersi insieme per avviare possibilità, anche modeste ma concrete, di sbocchi lavorativi, nei vari settori e in particolare in quello del welfare.

L’Ufficio di pastorale del lavoro può offrire un valido supporto a queste iniziative.

L’educazione alla cittadinanza responsabile rientra in quest’ambito e non può mancare nel quadro globale dell’educazione dei giovani, come conferma la specifica Scuola di formazione socio-politica che è stata avviata in diocesi e che ha suscitato interesse e partecipazione. L’importante è che questa particolare iniziativa non resti circoscritta, ma serva a far crescere nei gruppi giovanili di base la sensibilità e l’attenzione verso tale ambito del vivere comune, decisivo per la costruzione della società di oggi e di domani.

L’educazione al volontariato può diventare premessa per uscire da sé e aprirsi agli altri e alla società. Ecco perché il vasto ambito della carità e solidarietà verso i poveri nelle sue molteplici forme, sia qui che nelle missioni, gestito spesso dal mondo adulto, deve vedere anche la viva partecipazione dei giovani con il loro specifico apporto di forza, generosità e creatività.

Poiché i giovani amano il fare più che le riflessioni, favoriamo esperienze di servizio e di disponibilità verso persone in difficoltà, magari con un’impostazione che si affianchi alle classiche realtà assistenziali ma offra pure spazi nuovi di intraprendenza e di progettazione promosse e attuate dai giovani stessi. Ciò che parte da loro riceve senza dubbio più adesione e impegno.

La Caritas diocesana, la Pastorale dei migranti, la Pastorale della salute e l’Ufficio missionario possono farsi carico di questo obiettivo, collaborando a iniziative e progetti con la Pastorale giovanile e degli universitari.

È importante poi l’educazione al corretto utilizzo dei nuovi media nel mondo digitale.

Essi aprono orizzonti che affascinano i giovani, permettono la comunicazione e l’interscambio di conoscenza e dialogo, e diventano pertanto strumenti indispensabili, ma possono essere anche occasioni di plagio e di sopraffazione dei più deboli e indifesi, di fronte a circuiti carichi di fascino e insieme di messaggi sublimati che inneggiano alla libertà senza regole e diventano forme moderne di schiavitù. È dunque necessario affrontare con i giovani questo discorso serenamente e con realismo, facendone emergere potenzialità e rischi non avulsi da considerazioni etiche. Nello stesso tempo è importante usufruire dei nuovi media per far giungere a tutti il messaggio cristiano della bellezza della fede e dell’amicizia fraterna, curando la comunicazione attraverso uno specifico social network diocesano, per favorire la condivisione tra le rispettive iniziative della diocesi e le realtà giovanili delle diverse parrocchie e unità pastorali, associazioni e movimenti.

Intendo ancora indicare due ambiti non così presenti nei nostri cammini formativi, ma ugualmente emersi nell’ascolto dei sacerdoti e degli educatori durante il secondo anno del Sinodo e a Les Combes: si tratta, rispettivamente, dell’educazione al tempo libero e allo sport, così come alla creatività e all’arte e ai vari linguaggi culturali.

Tendenze e abitudini ormai consolidate hanno trasformato il legittimo e necessario desiderio di festa, di divertimento, di svago e di aggregazione in fenomeni talvolta noti all’opinione pubblica – come le già citate realtà della movida –, talvolta meno avvertiti dalle famiglie e dalle comunità, quali la crescita della diffusione dell’alcolismo precoce e le varie forme di dipendenza, tra cui quella dal gioco d’azzardo: le comunità cristiane non possono restare indifferenti rispetto a tali situazioni e sono chiamate ad intervenire anche in questo specifico ambito giovanile, in sinergia con quanti già da tempo operano con serietà e capacità su queste frontiere educative.

Infine, sollecito l’attenzione alla creatività nelle sue molteplici espressioni, alla cultura e a tutte quelle circostanze che vedono i giovani come appassionati interlocutori o protagonisti nel campo artistico, in quanto esse rappresentano altrettante vie da percorrere per l’educazione e l’evangelizzazione: pure in questo caso è importante la collaborazione con le realtà che, con competenza, lavorano in tale ambito.

L’oratorio, l’eredità più preziosa di Don Bosco

Uno stile educativo che si rivela come un vero e proprio paradigma pastorale per le giovani generazioni è senza dubbio quello dell’oratorio.

Desidero promuoverne il rilancio in tutta la diocesi espressamente qui, al termine di questo capitolo dedicato ai frutti del Sinodo dei giovani, perché tale rilancio non sia frainteso come sensibilità pastorale di alcuni o come pura rievocazione storica dell’eredità di Don Bosco, ma per indicare come esso rappresenti una risposta opportuna e appropriata a quelle esigenze di accoglienza e di educazione alla responsabilità emerse dal Sinodo. È proprio dall’oratorio che don Bosco è partito, tanto da farne la pista di lancio della sua meravigliosa avventura.

L’oratorio, oggi più che mai, rappresenta quella marcia in più da cui attingere slancio creativo e spinta propulsiva per il rinnovamento della stessa iniziazione cristiana, della pastorale dei ragazzi e della pastorale giovanile, delle diverse esperienze associative e di movimento che agiscono con ragazzi e giovani sul territorio, oltre che nelle parrocchie. Ritengo perciò che sia decisivo promuovere un salto di qualità della stessa impostazione dell’oratorio, dando anche origine ad un Coordinamento degli oratori della diocesi di Torino, con riferimento all’Ufficio di pastorale giovanile e con il supporto operativo dell’associazione “NOI Torino - Team oratori piemontesi”.

Rispetto alla responsabilità per la vita di fede, l’oratorio deve essere anzitutto un luogo in cui si promuove l’educazione cristiana che interroga la vita e si lascia a sua volta interpellare dalla vita, certi che dove si trovano due o tre o cinquanta... che sono uniti nel nome del Signore (cfr. Mt 18,20) si sperimenta il suo Amore più grande attraverso una pluralità di relazioni ed esperienze ricche di umanità e di spiritualità, vere e sincere.

In secondo luogo, l’oratorio rappresenta un vero e proprio “laboratorio di comunità”. Questo luogo di incontro deve però ricuperare il suo spirito originario di comunità educante, dove agiscono insieme – secondo un programma stabilito – adulti, giovani e ragazzi, famiglie e l’intera comunità. Solo così si supererà il rischio di farne un “parcheggio” custodito gratuito ed esso diventerà come quel pizzico di lievito di cui ci parla Gesù nel Vangelo, capace di far fermentare tutta la pasta (cfr. Mt 13,33). Ciò dipende dai responsabili e dagli animatori, adeguatamente preparati e coesi nell’impostare bene le attività, ma soprattutto nel far sì che l’oratorio sia un ambiente accogliente dove ogni ragazzo e ogni giovane si senta come a casa propria e venga valorizzato per quello che è e sa fare.

Una comunità cristiana che si senta responsabile dell’oratorio promuoverà le vocazioni educative necessarie per animarlo e gestirlo. Esso nasce infatti dalla gratuità, frutto della passione per il Vangelo, espressione del dono di sé che deve stare alla base di ogni servizio ecclesiale, avvalorato da uno specifico mandato del vescovo. L’uso invalso in alcune parrocchie di assumere non solo operatori stipendiati, certamente idonei per la professionalità acquisita a svolgere il loro compito, ma anche gli stessi animatori, non ritengo sia consono a queste scelte di gratuità e di responsabilità comune verso l’oratorio, che sono sempre state una grande ricchezza per le parrocchie. Salvo casi particolari, in cui siano davvero necessarie una prolungata stabilità ed un’alta professionalità, non sempre riconducibili ad un profilo da semplice volontariato, invito perciò le comunità a soprassedere circa questa scelta, che giudico non idonea sotto tanti punti vista sia ecclesiali che di testimonianza.

Se i servizi ecclesiali – e sono molti e diversi in parrocchia – sono affidati a chi riceve un compenso, si introduce una scelta che alla lunga risulterà impossibile da sostenere anche sul piano finanziario. Facciamo invece in modo da attivare tra le parrocchie quello che potremmo chiamare “il principio di Antiochia”, per cui una Chiesa piccola e povera offre al mondo intero due missionari della forza di Paolo e Barnaba, perché chiamati dallo Spirito. Se le nostre comunità si aiutassero a vicenda seguendo questo esempio, non avremmo bisogno di ricorrere a persone stipendiate per svolgere i servizi essenziali alla pastorale.

Infine, in relazione alla responsabilità per l’annuncio del Vangelo alle giovani generazioni, esorto a ripensare a un oratorio che si occupi non soltanto di gruppi di fanciulli e ragazzi con i loro animatori, ma che sia rivolto anche ai giovani, specialmente a quelli senza una specifica appartenenza, che potranno trovare in esso un luogo di incontro, di serena condivisione, di momenti significativi animati da diversi linguaggi e proposte, da uno stare insieme informale ma qualificato, senza la preoccupazione di riunioni o incontri organizzati. Lo immagino come uno spazio ben diverso dalla strada, dal bar o dal pub, ma ugualmente interessante perché abitato da persone che sanno accogliersi e incontrarsi, rispettandosi e chiamandosi per nome. Tale oratorio dovrà però restare aperto sulla strada, offrendo momenti anche esterni da portare in piazza o nei luoghi laici di incontro, attraverso esperienze di collaborazione con altre componenti sociali o religiose del territorio.

Diventa dunque sempre più importante che gli oratori di una stessa unità pastorale – in relazione alle attività per ragazzi e adolescenti – si colleghino tra loro, per favorire sia la formazione sistematica degli animatori, sia promuovendo sinergie per l’organizzazione dell’oratorio estivo (l’Estate ragazzi) sul territorio, con scambi di iniziative a cui partecipare, anche di carattere spirituale.

L’oratorio estivo, in particolare, va preparato durante l’anno con un percorso formativo stabile per gli animatori, scelti sulla base di criteri di appartenenza ecclesiale, di testimonianza credibile con la morale di vita cristiana, di specifiche competenze e con un’età sufficientemente matura sul piano umano e spirituale. Mi rendo conto di chiedere molto e lo faccio indicando la via della gradualità, ma anche pienamente consapevole della serietà dell’educazione delle giovani generazioni.

Per quanto riguarda poi gli oratori rivolti ai giovani, ferma restando l’importanza della proposta intergenerazionale, dobbiamo riconoscere che non tutte le comunità cristiane dispongono oggi delle risorse necessarie per una specifica proposta ai giovani. Per questo motivo, occorrerà avviare delle sperimentazioni – con l’accompagnamento della Diocesi –, individuando quegli oratori che a livello interparrocchiale o di unità pastorale possano diventare punto di riferimento per la pastorale giovanile di tutto il territorio, con la costituzione di una cabina di regia solidale e stabile, che veda la partecipazione delle diverse componenti comunitarie coinvolte.

In sintesi, gli appelli più ricorrenti del Sinodo dei giovani

Concludendo questa sintesi di ciò che è emerso dal Sinodo e ci viene consegnato dai giovani, aggiungo una domanda che è stata oggetto di grande attenzione da parte loro: oggi, che cosa chiedono i giovani alla Chiesa di Torino e al suo vescovo? Le loro risposte si sono concretizzate in molte proposte, tra le quali, in particolare si evidenziano: - la necessità che i sacerdoti e i responsabili delle associazioni e movimenti recepiscano, insieme ai giovani, gli Orientamenti emersi dal Sinodo, sia sul territorio (parrocchie e unità pastorali), sia nelle diverse realtà della diocesi come negli organismi diocesani; - la proposta di dare vita a “comunità giovanili” che nelle unità pastorali esprimano la volontà di stare ed agire insieme nella Chiesa e nella società, per rinnovarle dal di dentro. E questo non solo tra giovani, ma con gli adulti, le famiglie, gli anziani, le persone con disabilità o in difficoltà, laddove possibile attraverso oratori interparrocchiali; - la promozione di itinerari differenziati: è una scelta decisiva, se si vogliono abbracciare le diverse età e condizioni esistenziali delle persone, le impostazioni di vita parrocchiale o di oratorio, gli specifici contenuti e gli obiettivi propri dei vari gruppi giovanili; - la qualificazione della comunicazione mediante i social media e i rapporti diretti, per permettere a tutti i giovani – dentro o fuori la comunità cristiana – di rendersi conto delle iniziative e di stabilire tra loro informazioni e proposte interessanti, ricche di umanità e spiritualità; - il sostegno per l’accompagnamento e il discernimento vocazionale da parte di formatori ed educatori testimoni, che indichino esperienze forti a contatto con le possibili forme di risposta alle diverse chiamate del Signore; - l’offerta di strumenti concreti e accompagnamento per spendersi nei diversi ambienti di vita – studio e lavoro –, superando le divisioni tra chi ha diverse appartenenze, per programmare iniziative e agire insieme offrendo così una testimonianza efficace di unità; - la necessaria verifica, passo passo, del cammino di attuazione del Sinodo. È la preoccupazione più grande e costante, emersa anche a Les Combes. È necessario che si trovino vie e strumenti adeguati a garantire l’attuazione del Sinodo e la sua costante verifica, se vogliamo che incida positivamente sul futuro di una pastorale giovanile unitaria e meno frammentata, con il suo coordinamento affidato all’Ufficio per la pastorale giovanile; - e, infine, la necessità che si prolunghi, nei prossimi anni, un impegno simile a quello svolto per il Sinodo – anche se con diverse modalità, con linguaggi e forme adatte a loro – ma rivolto agli adolescenti, che rappresentano oggi la fascia più ampia e più complessa, ma anche più stimolante, della pastorale giovanile.

L’anno pastorale 2014-2015, uno straordinario anno di grazia

Davanti a noi e a tutti i giovani sta la stagione forte e impegnativa dell’anno pastorale 2014-2015, scandito dalla celebrazione dei duecento anni della nascita di Don Bosco, dall’ostensione della Sindone e dall’arrivo di Papa Francesco.

Proprio in occasione di questa visita, ma certo anche per il resto dell’anno e del periodo intenso dell’ostensione, saremo chiamati ad accogliere numerosi giovani provenienti dal nostro Paese e dal mondo intero e c’è dunque necessità di un’adeguata preparazione e disponibilità da parte di tutti gli oratori, delle famiglie e delle comunità parrocchiali e religiose, delle scuole cattoliche e di ogni altra realtà anche laica che vorrà offrire la sua ospitalità. Rivolgo pertanto a tutti i giovani l’invito a mettersi in gioco con un supplemento di entusiasmo nel servizio del volontariato insieme agli adulti e secondo le indicazioni della Pastorale giovanile diocesana, che si trovano nel sito www.upgtorino.it. Non si tratta solo di una serie di occasioni celebrative, ma di un tempo di grazia che può ridare slancio e vigore alla pastorale giovanile nella nostra diocesi. È anche un tempo forte di speranza e di amore verso e con tutti i giovani vicini e non, per far gustare loro la gioia della fraternità e dell’amicizia, dell’incontro nel nome del Signore, per superare estraneità e indifferenza.

Cari giovani, desidero esprimere a voi e ai vostri educatori la riconoscenza della Chiesa di Torino per quanto operate negli oratori, nelle parrocchie, nelle scuole, nelle università, nel volontariato, in molti ambienti di vita, a favore di tanti giovani e ragazzi. La presenza in diocesi di molte componenti ecclesiali, che lavorano con impegno nel campo giovanile, è sempre stata ed è un valore spirituale, educativo e missionario di grande significato. Eppure resta un “di più” a cui aprirsi, uno sforzo concreto che appella a scelte forse decisive, certamente profetiche, che non sono mai mancate ai tempi di Don Bosco e poi in ogni successiva epoca storica della nostra Chiesa. Papa Francesco dice ai giovani di stare attenti a «non lasciarsi rubare la speranza in Cristo» [6], perdendo così fiducia in se stessi e nel futuro; il Papa sprona i giovani a reagire al disimpegno e all’apatia che tarpano le ali dei sogni che sono nel loro cuore; ad essere più creativi, ad avere una mentalità più aperta al cambiamento e all’iniziativa.

«Voi giovani siete l’unico e il continuo pensiero della mia mente» [7], affermava don Bosco. Così, proprio perché pensava sempre a loro e perché li pensava con lo stesso amore di Cristo, ha saputo fare cose nuove e sorprendenti, veramente creative sia nel campo dello studio, del lavoro e del tempo libero, rendendoli protagonisti del loro futuro. Siano questi, cari giovani, cari sacerdoti, cari educatori ed animatori, la nostra passione e vigore spirituale, la nostra stessa voglia di amare ogni giovane e ragazzo! Sia questa la nostra costante ricerca che non ci lascia mai sicuri e soddisfatti di quello che facciamo e appella a un maggior coraggio profetico e apostolico, che solo l’infinito amore di Dio, l’Amore più grande che la Sindone ci svela, può sorreggere e condurre a compimento.

[1] L’idea di “Chiesa-madre” si trova già nelle lettere cosiddette pseudo-clementine, attribuite cioè a Clemente Romano, in particolare nella Seconda lettera di Clemente ai Corinti (II sec.), e pure ne Il Pastore di Erma. Ma penso soprattutto ai luoghi in S. Agostino: Confessioni, V, 9; Sermone 398, 1; Sermone 216, 7.

[2] Omelia nella celebrazione della solenne liturgia in rito bizantino-slavo in onore di San Giovanni Crisostomo, San Pietro, 13 novembre 1960.

[3] Sant’Agostino, De catechizandis rudibus, 2, IV.

[4] Da: Il giovane provveduto per la pratica de’ Suoi Doveri degli esercizi di cristiana pietà, Paravia, Torino, 1847.

[5] Lettera Autografa di Fondazione del Pontificio Consiglio della Cultura, 20 maggio 1982

[6] Omelia della Domenica delle Palme, San Pietro, 24 marzo 2013.

[7] Cfr. Lettera da Roma, 10 maggio 1884.