Cesare Bissoli, UNA BIBBIA SEMPRE GIOVANE. Tracce per un incontro, Elledici 1998

Le nostre domande

Noi oggi possiamo constatare che la «religione non è morta»: in molti sonnecchia, per altri è oggetto di ricerca, per tantissimi altri è divenuta esperienza positiva di vita, ritrovando nella Bibbia il gusto della sorgente.

Anche tra i giovani infatti si nota un forte interesse per il testo biblico, come appare in campi estivi, meeting di riflessione, riunioni di preghiera...

Su quest'area positiva sorgono naturali, anzi necessarie tante domande:

- I cristiani ogni domenica nella Messa proclamano il Credo. Corrisponde al Credo della Bibbia?

- In che cosa credevano veramente gli uomini della Bibbia: Abramo, Mosè, Isaia, Maria, Pietro, Paolo?

E Gesù, che idea si faceva di Dio e della sua presenza nel mondo e nella storia?

- Ci troviamo in difficoltà nell'accettare la visione di Dio in certi testi dell'AT, oppure certi comportamenti morali. Come comporre insieme la visione religiosa dell'AT con quella del NT?

- Da un altro punto di vista viene da chiedersi che cosa apporta la visione religiosa della Bibbia nell'esistenza di una persona?

Si mantiene ancora attuale, nel tempo della realtà virtuale e del dominio tecnologico? Non è piuttosto un insieme

di concezioni religiose arcaiche e la proposta di una morale utopica, oggettivistica ed impersonale?

- Un giovane che volesse fare o rifare la propria scelta di fede, quale risorse riceverebbe dal Libro Sacro?

Questi diversi aspetti vertono sostanzialmente sulla componente religiosa della Bibbia, tanto imponente quanto importante ed altrettanto apparentemente difficile, quasi impossibile per l'impegno che richiede, ed insieme ricca di fascino e di attrazione

Il filo della nostra risposta

- Lo studio e l'esperienza storica ci hanno fatto capire che tanta cura per la Bibbia dipende non dal fatto che essa contiene un messaggio religioso (cosa del resto abituale nella letteratura antica), ma dalla specificità di esso, dal suo umanesimo teologico quanto mai singolare, anzi di valore unico nella storia del pensiero di tutti i tempi. Si compendia nel «Credo» dell'uomo biblico, reso oggetto di studio organico dalla «teologia della Bibbia».

Qui proponiamo in maniera articolata i nodi maggiori della religione biblica: prima esprimiamo gli «articoli di fede» della Bibbia, ossia i maggiori temi biblici; poi cerchiamo di realizzare una visione organica del pensiero biblico intorno alla categoria della relazione Dio-uomo («alleanza»); rileviamo cioè in breve le costanti o dimensioni costitutive della relazione Dio e uomo; infine cerchiamo di chiarire il problema cruciale del rapporto tra AT e NT, ossia come si legge in chiave cristiana la Bibbia ebraica o AT. In questo modo cercheremo di rispondere alle domande enunciate.

I GRANDI TEMI BIBLICI (la storia della salvezza)

Li raduniamo in sei, vedendo in essi sia la «domanda» esistenziale cui vogliono rispondere, sia i tratti essenzialissimi della risposta o messaggio, sia i principali testi biblici di riferimonto. Nella loro concatenazione formano una storia celebre: la storia della salvezza (historia salutis), che è il modo dei cristiani di vedere ultimamente la storia del mondo.

Creazione

Dio ha creato il mondo e l'uomo

- Viene affrontato il tema cruciale dell'«archè» (principio, origine) della vita, del mondo, dell'uomo, del bene e del male, interrogativo universale presso tutti i popoli e religioni.

- La risposta è tranquilla ed ardita: Dio ha fatto tutto con la potenza della sua parola (intelligenza, volontà, progetto), ha fatto tutto bene, il male è stato causato dal peccato dell'uomo sollecitato dallo spirito del male. Dunque Dio è più forte del male.

- Testi-chiave: Gn cc. 1-3, ed anche 4-11; Is 40-45; Dn 3,51-90; Sal 104; Sap 13,1-9; Mt 6,25-34; At 17,24-29; Rm 1,18-20.

Esodo

Dio ha salvato il popolo di Israele

- È affrontato il tema sempre tanto inquietante: Dio come opera davanti al male dell'uomo? Condivide o meno la nostra avventura umana così carica di pesi e soggetta a «schiavitù»?

- La risposta è innovativa, anzi rivoluzionaria nel mondo antico: sì, Dio interviene nella storia per liberare l'uomo dalla schiavitù del male, anzi fa «alleanza» con lui, gli dona una terra nuova, con una legge di vita e la dignità di popolo libero.

- Testi-chiave: Gn l2ss (Abramo, 'sacco, Giacobbe); Es 124; Dt; Is 40-55 (ritorno dalla schiavitù di Babilonia); Sal 78; 105; Sap 10-19; Os 2,16; Gv 6; Rm 6; 1 Cor 10.

Messianismo

Dio promette un futuro nuovo tramite il Messia

- Di fronte al doloroso problema del persistere del male nella storia, viene toccata l'ardua domanda: è possibile un mondo nuovo, libero dal male? Il silenzio di Dio è segno della sua stanchezza o preparazione della sua venuta?

- La risposta continua la rivoluzione religiosa precedente: una volta che l'entrata del popolo nella terra si rivela fallimentare per la ritornante malvagità dell'uomo, Dio si impegna per il futuro, perché avvenga domani ciò che non si è compiuto ieri ed oggi. Negli ultimi tempi Egli invierà un suo «unto» (Messia, Cristo), re e profeta che stabilirà il mondo nella pace (shalom) con Dio e il prossimo.

- Testi-chiave: Gn 3,15 (protovangelo); 1 Sam 7,1-17; Is 2,2-4; cc. 7-12 (profezie dell'Emmanuel); Ger 31,31-34; Ez 36,22-30; Dn 7,9-14; Sal 110.

Gesù di Nazaret, il Messia-Cristo, Signore, Figlio di Dio

Dio invia il Messia e lo costituisce Signore

- È la domanda dell'uomo di ogni tempo: Dio adempie le sue promesse? Veramente la salvezza può entrare nel mondo? L'«uomo nuovo» è possibile? Se sì, chi è questo Messia di Dio? Una persona o un'idea? Solo uomo o più che uomo? Quale è la storia della sua vita, cosa ha portato nel mondo, cosa resta di lui? Come incontrarlo?

- La risposta è al vertice della innovazione biblica: vi è nella storia dell'umanità un avvenimento-svolta: l'«inearnazione» di Gesù di Nazaret. Egli annuncia ed inizia il Regno di Dio o regno messianico ed opera in maniera tale da venire riconosciuto Messia o Cristo, anzi Kyrios o Signore, crocifisso, risorto e veniente, Figlio di Dio. Egli è il Salvatore del mondo in quanto trionfa sulla morte, sul male, cioè sull'assurdo e sulla disperazione, sull'alienazione della vita da Dio portando alla riconciliazione perfetta con lui.

- Testi-chiave: i vangeli (Mt, Me, Le, Gv); le lettere degli apostoli, in particolare di Paolo (al centro la lettera ai Romani); l'Apocalisse.

Il «popolo di Dio» rinnovato (Chiesa)

Dio nello Spirito del Signore Gesù guida il suo popolo verso la patria

- Che ne è dell'eredità di Gesù? La sua memoria è finita con lui o la sua causa continua? Il regno messianico lascia dei segni ancora oggi nel mondo? Chi lo testifica? La Chiesa è un popolo di sbandati ed illusi, o sono guidati da una guida sicura?

- Risposta: Gesù il Messia, risorto dai morti, con il suo Spirito vive ed opera nell'universo per il compimento della pace messianica. La salvezza infatti in lui è come l'alba del giorno nuovo che tende alla pienezza della luce. Rimane infatti tutto un tragitto di maturazione di tale novità, come seme nel campo, urge cioè di continuare l'annuncio della Buona Novella del Regno mediante la missione e la testimonianza di vita dei cristiani, nell'attesa e nella speranza della mietitura. E la storia della Chiesa, che forma in Cristo un solo corpo, animata dal suo stesso Spirito.

- Testi-chiave: Mt 10; 28,16-20; At 1-2; 1 Cor 12; Eh 11; 1 Pt 2,4-10; Ap 1-3.

Il futuro assoluto di Dio (la fine, la vita eterna)

Dio stabilisce cieli nuovi e terra nuova

- Quale è il nostro futuro? Possiamo attenderne uno positivo o di paura? Che sarà della vita di fronte alla morte: una sconfitta irreparabile, o un tunnel passeggero verso la luce? Vi sarà finalmente una giustizia nella storia per gli oppressi, i poveri, le vittime innocenti? oggi si può far qualcosa per domani? A quale speranza è chiamato il cristiano?

- La risposta ultima, definitiva e decisiva: il Dio della creazione, dell'esodo, di Gesù ha stabilito per il mondo il «settimo giorno» dei cieli nuovi e della terra nuova, il giorno della risurrezione dei corpi. È il nostro escaton o fine del tempo, l'omega della storia, in tempi per noi incalcolabili, ma certi. Il Messia Gesù farà giudizio del bene e del male. Agli uomini giusti darà la vita; gli empi invece saranno cacciati «lontani dal volto del Signore» (2 Ts 1,9).

- Testi-chiave: Gn 2,1-4; Mt 25,31-46; Mc 13; 1 Ts 5,1-11; 1 Cor 15; Rm 8; Eh 12; 1 Pt 3,1-10; Ap 21-22.

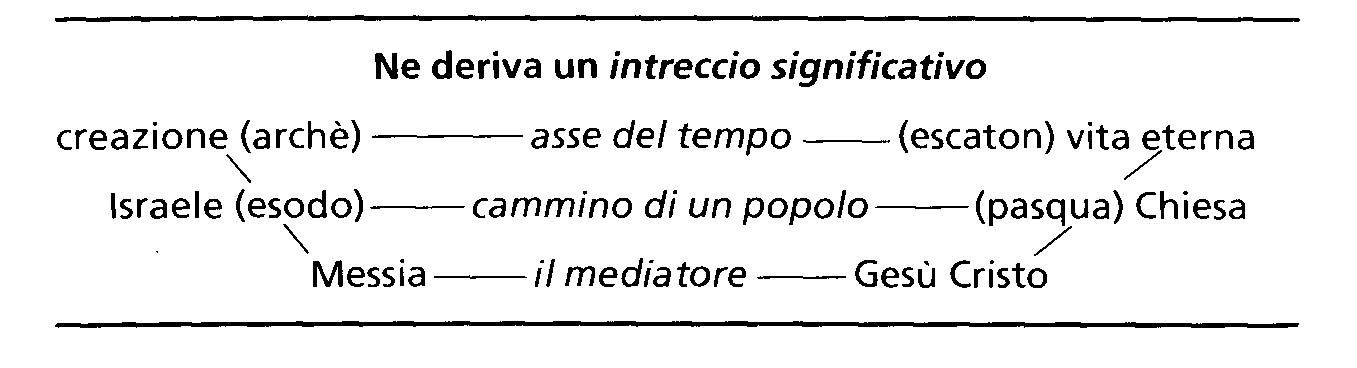

Spiegazione

- Il tempo è nelle mani di Dio, dall'inizio e alla fine, entro un progetto di vita felice, dalla creazione alla vita eterna.

- Destinatario del progetto di Dio è l'umanitàfatta suo popolo in cammino con lui verso la vita eterna. Due atti definiscono l'agire di Dio e l'identità del popolo, esodo con Israele, la pasqua con la Chiesa.

- Dio opera tramite il suo Inviato, mediatore tra lui e il popolo: è il Messia, riconosciuto come Gesù Cristo, e attorno a lui stanno gli uomini di Dio e di Gesù, i profeti e gli apostoli.

LA STORIA DI UNA STRAORDINARIA RELAZIONE (alleanza)

Un difficile amore. I «partner» dell'alleanza

Usando un'immagine, possiamo dire che chi si accosta alla Bibbia è come chi deve attraversare una grande città, tutta intrecciata di vie, viuzze, piazze, sensi unici, vicoli ciechi, arterie di scorrimento veloce. Che cosa fa allora? Getta uno sguardo sulla mappa per farsi un'idea generale. E solo uno sguardo d'insieme, ma che può risultare decisivo per non smarrirsi.

Ebbene è lo sforzo fatto dagli studiosi che si sono chiesti: vi è una idea unificante tutta la Bibbia, il «centro della Bibbia» (non solo del NT)?

Non si arriverà forse mai ad una risposta unica e valida per ogni pagina della Bibbia, ma ad alcuni punti fermi, sì. Eccoli:

- La Bibbia non è un trattato teorico sulla religione, ma il racconto di un'esperienza storica, di più secoli, che un popolo, delle persone - con al centro Gesù Cristo e gli apostoli - hanno avuto con Dio. Questo è il messaggio veramente centrale e unificante di tutto l'immenso cantiere biblico, la strada principale, il punto di incontro a cui tutte le altre convergono: il rapporto fra Dio e l'uomo.

- Dio e l'uomo sono sempre visti in un rapporto interpersonale, ora facile ora conflittuale.

La Bibbia, quindi, non tratta soltanto di chi è Dio oppure di chi è l'uomo; tratta del loro incontro (e talvolta scontro), dei loro legami, come avviene tra persone vive. Possiamo dire che ogni pagina della Bibbia parla del rapporto interpersonale tra Dio e l'uomo.

La Bibbia parla di cosa rappresenta l'uomo per Dio, del valore che questa piccola e fragile creatura ha davanti ai suoi occhi. Ma parla sempre anche di cosa rappresenta Dio per l'uomo, come egli lo invochi, ricerchi il suo «contatto», spesso tradisca, lo abbandoni e poi ritorni a lui richiamato dal suo amore. Possiamo dire che la Bibbia è tutta un dialogo tra l'uomo e Dio.

Per esprimere tutto questo, la Bibbia ha un termine privilegiato, carico di senso, che è come una rete che racchiude l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento: è la parola alleanza (o patto). Tre testi-chiave: Es 19,1-8; 24,1-11; Os 2; Mt 26,27-28.

La Bibbia testifica che tra Dio e il popolo vi è un rapporto in certo modo «bilaterale» di reciproco aiuto, chiamato spesso «alleanza» (berit), termine in cui nella Bibbia si connotano vari significati: il rude, ma espressivo linguaggio politico-militare proprio dei re con i sudditi, ma anche con tonalità affettiva intensissima la relazione sponsale (marito e moglie: così in Osea, Isaia, Geremia) o parentale (padre-madre e figli: così nel Deuteronomio) o amicale (come in bocca a Gesù nei discorsi della Cena, Gv 13-17).

Dal che si deduce che la bilateralità dell'alleanza è assai relativa: in realtà è JHWH (il Padre di Gesù) che in maniera unilaterale (perché Lui vuole così, per amore gratuito e sovrano) sceglie Israele, la Chiesa come suo popolo, lo benedice, lo difende, gli dà la sua legge, lo porta alla terra promessa. A sua volta il popolo sceglie Jahvè come suo Dio, ascolta la sua Parola, osserva la sua legge (cf Es 19,3-8; Os 2,25).

La Bibbia è la «storia dell'alleanza», storia drammatica e incompiuta. Si può raffigurare nella categoria del «dialogo di un difficile amore».

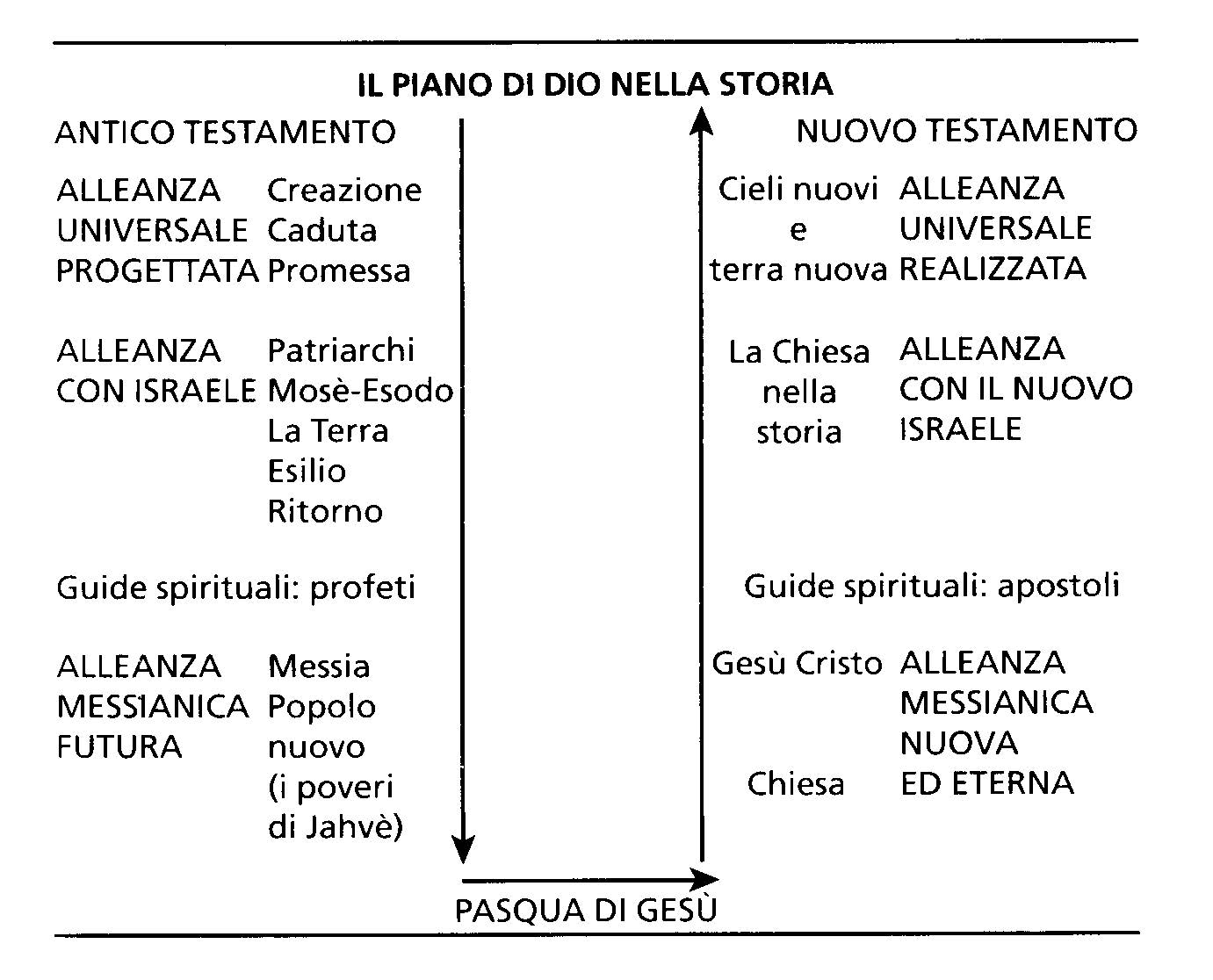

Lo sviluppo dell'alleanza. La dinamica

La lettura dello schema è facile.

La Bibbia appare come una parabola dall'alto (la creazione), al basso (l'incarnazione, passione, morte di Cristo), di nuovo all'alto (il compimento della storia nella vita eterna).

Si noterà che i due versanti ciascuno di tre tappe si corrispondono come promessa (AT) e compimento (NT), con elementi di contenuto e di linguaggio che sono comuni, ovviamente segnati dalla novità dell'evento Gesù.

I lineamenti del volto di Dio e dell'uomo. Le «costanti» della Bibbia

Possiamo affermare che coglie il messaggio centrale e unificante della Bibbia chi, scendendo in profondità oltre le tante notizie, sa rispondere a queste domande: quale lineamento di Dio emerge da questo testo? Quale lineamento del popolo (della persona)? Quale aspetto del loro rapporto viene messo in luce?

È nella interazione vissuta che si conoscono le persone. Tutta la Bibbia è un dialogo drammatico tra Dio l'uomo. Citiamo Osea. «Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo più si allontanavano da me... Ma come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele?» (Os 11,1-2.8).

Queste parole «rivelano» il cuore di Dio e il cuore dell'uomo. Dio che ama per primo, l'uomo che risponde all'amore di Dio con il rifiuto. Ma Dio non si arrende. Dio è fedeltà e risponde al tradimento dell'uomo con un amore più grande.

Questa dinamica continua nel Vangelo. Gesù è «rattristato per la durezza dei loro cuori» (Mc 3,5). Sono i cuori dei suoi avversari che cercano di ucciderlo. All'odio Gesù risponde con l'amore. È stata citata la frase di Marco che riguarda il rapporto di Gesù con i suoi avversari, per dire che nella Bibbia si possono individuare diversi tratti salienti del volto di Dio e dell'uomo in relazione tra loro.

Così pagina dopo pagina la Bibbia ci comunica certe costanti (o ritornelli), che definiscono il comportamento di Dio e dell'uomo.

Conoscerle è dare concretezza alla categoria centrale del rapporto di alleanza. Ecco alcuni lineamenti o costanti maggiori:

1. Dio è Colui che ha sempre l'iniziativa e che fa dono, perché è grazia (hesed).

Si pensi alla creazione, alla chiamata di Abramo, alla incarnazione di Gesù con l'annuncio a Maria, la conversione di Paolo a Damasco...

2. L'uomo è colui che è chiamato ad accogliere e rispondere, ponendosi, con la fede, in ascolto fiducioso di Dio.

Si pensi ad Abramo, a Maria di Nazaret, a Gesù stesso, nel loro rapporto con I)io.

3. Purtroppo l'uomo sovente rifiuta Dio; fa il «peccato» e ne esce sconfitto.

Si pensi ad Adam-Eva, al vitello d'oro, a Giuda, ad Anania e Saffira (At 5).

4. Dio, che è giustizia e santità, non può sopportare il rifiuto dell'uomo. Succede il «castigo».

L'uomo si perde. Si pensi alla tragedia del Giardino o paradiso perduto (Gn 3), alla denuncia dei profeti, all'esilio di Babilonia, al giudizio finale come ne parla Gesù (Mt 25,31-46).

5. L'uomo «grida» a Dio. È la «conversione», da intendere come l'uomo che va alla ricerca di Colui che già lo cerca.

Si pensi al padre nella parabola del figlio prodigo (Le 15,11- 32), al Salmo 51.

6. Dio perdona l'uomo, rifà l'alleanza. Egli è misericordioso e fedele. È «Padre» (Abba).

Si pensi al pentimento di Davide, al ritorno dei deportati da Babilonia, al perdono di Gesù a Zaccheo, alla peccatrice innominata, al ladrone sulla croce.

In questa storia, che pare un cerchio fatale, vi è uno di noi, Gesù Cristo, che è rimasto sempre fedele a I)io, che è da sempre fedele. Ila stabilito un'alleanza nuova ed eterna fra Dio e il mondo. E se rimane la triste possibilità di fare il peccato e di rompere l'alleanza, Gesù ci esorta a intraprendere il cammino di conversione e a ritrovare il perdono da parte di Dio, la riconciliazione con lui.

In sintesi: che religione è quella biblica?

Gli «articoli del Credo» biblico messi insieme danno la triplice figura della religione della Bibbia:

- è una «rivelazione», ossia uno svelamento di chi è Dio per l'uomo e di chi è l'uomo davanti a Dio;

- è una relazione vitale, un'«alleanza» profonda di amore e di impegno attivo tra Dio e il suo popolo e per chiunque l'accoglie;

- è un'alleanza entro un progetto dinamico che Dio fa nella storia di alleanza con l'uomo, dalla creazione alla parusia. È «storia di salvezza».

IL RAPPORTO TRA ANTICO E NUOVO TESTAMENTO (la comprensione della fede cristiana)

Vi dedichiamo una certa ampiezza per aiutare a superare la «perplessità» (quando non è diffidenza od opposizione!) verso l'AT, tra noi cristiani vedendovi invece un permanente capitolo ( il primo) della «biografia» misteriosa di Gesù (Gesù prima di Gesù) ed insieme la scuola per sempre insostituibile all'incontro con lui, alla partecipazione cioè della Nuova Alleanza.

Questo ci porta a fare un discorso articolato in diversi punti, con delle conclusioni operative.

L'«occhio» con cui il cristiano vede l'AT

Ce lo presentano l'esempio e l'insegnamento stesso di Gesù e dei suoi discepoli fidati ed autorizzati, gli apostoli.

Alla scuola di Gesù

La «patria» di Gesù è l'AT, che per lui non era «antico», ma semplicemente «la parola di Dio», il piano di salvezza, nel quale Egli si pone come il Messia ed agisce come tale.

- Così all'inizio del suo ministero (discorso programmatico o «manifesto» di Nazaret, Le 4,17ss) e alla fine (alla Cena definisce la sua opera come Alleanza nuova, che viene quindi dopo una «antica», Mc 14,24), sintetizza giustamente il senso della sua vita di fronte ai discepoli increduli col rifarsi a «Mosè e ai profeti» (Le 24,25s) intesi quale «rivelazione» decisiva e normativa di Dio. Con precisione situa la sua posizione rispetto all'AT come continuazione-completamento-compimento, non come abrogazione, né come pura ripetizione (Mt 5,17-19).

- Nella sua prassi poi Gesù non condanna Israele come tale, nemmeno tutti i farisei, ma soltanto quanti sono increduli, e sono soltanto alcuni dei capi che lo uccidono; anzi egli sta in mezzo alla sua gente, pastore inviato anzitutto alle «pecore perdute della casa di Israele» (cf Mt 10,4). Dalla prassi e dal pensiero di Gesù non si ricava che egli volesse un nuovo popolo di Dio alternativo ad Israele, ma semmai il rinnovamento di questo con la sua apertura a tutti gli altri popoli.

Alla scuola degli apostoli

- Essi approfondiscono questo legame misterioso di Gesù con l'AT, inondando le loro parole e scritti su Gesù con citazioni a non finire (sono centinaia). Paolo è esplicito: «Tutto quello che è stato scritto, lo è stato per nostra istruzione e conforto» (Rm 15,4).

- Paolo in particolare tematizza il problema della salvezza degli ebrei, fattosi drammatico dopo il loro rifiuto di Cristo.

In Rm 9-11, la sua lettera-manifesto, esprime delle certezze assolute: Dio è sempre fedele alle promesse fatte ai padri (Abramo...), dunque ad Israele suo popolo primogenito, la pianta dell'«olivo» buono in cui i popoli pagani sono innestati diventando membri dell'unico popolo di Dio; ( íesù ha dato la sua vita e dunque ha acquisito la salvezza anche per il suo popolo; la condizione di rifiuto di Israele è temporanea. Israele ritornerà e sarà salvato.

Alla luce del pensiero di tutto il NT, oggi si ritiene che il necessario «ritorno» o «conversione» di Israele (tcshuva) non può essere intesa come un ripudio che Israele deve fare verso le proprie tradizioni, ma un aprirsi pieno alla misericordia di Dio.

- Naturalmente l'AT non è ripreso tal quale nel Nuovo (cf Mt 5-7), bensì questo è pienezza di quello, come la conclusione di un discorso (la Parola ultima che è Cristo, dopo molte parole, Eb 1,1). Già nel NT (Paolo) e dai primi cristiani si parla di «senso spirituale» dell'AT, o modernamente anche di un «senso più pieno», di una profondità di senso clic nei libri dell'AT presi a sé sarebbe impossibile ritrovare. Questa pienezza la si ritrova piuttosto come traccia nelle vicende, nelle parole e nei personaggi, ma più che nei singoli, nel complesso di tutta la storia dell'Antica Alleanza.

Un grande pensatore sintetizzava così questa verità: «Il NT sta nascosto nelle pieghe dell'AT; l'AT manifesta il suo volto nel NT» (S. Agostino). Entrambi sono necessari con ruoli diversi.

A me cecuziente è dato di percepire l'esistenza delle cose, un qualche loro rapporto, il valore... ma poi mi perdo nel buio; se avessi più «occhio», più luce, vedrei a fondo il disegno che compagina la realtà... Gesù è questa suprema fonte luminosa per cui ci è dato non di rinnegare quello che la nostra scienza può percepire nei vecchi libri, bensì di vedere fino in fondo come l'AT sia una immensa profezia, una terra misteriosa dove si ritrovano dei viali regali clic sfociano al Cristo.

In concreto la lettura cristiana dell'AT non è sempre facile. Bisogna conoscere sia Cristo che l'AT. Dovremo ammettere diverse imperfezioni nella storia dell'antico popolo di Dio... Ma un punto vogliamo) richiamare. Ciò che «Dio ha unito l'uomo non può mai più separare». Chi vuol capire e incontrare Cristo non potrà non imbattersi nell'AT, così come chi vuol capire e gustare questo dovrà sempre rifarsi alla persona di Gesù e alla Chiesa.

La voce della Chiesa sul senso dell'AT

Diciamo la voce ultima, cioè la più recente,[1] giacché la Chiesa fin dalle origini ha utilizzato ampiamente l'AT per parlare e preparare a Gesù (si osservino semplicemente le preghiere del Messale!).

Il fondamentale documento Dei Verbum così ratifica e anzi rilancia (ce n'è bisogno!) la fede di sempre (DV nn. 14-16):

- Dio, intendendo e preparando nel suo grande amore la salvezza del genere umano, si scelse con singolare disegno un popolo, al quale affidare le promesse... La economia della salvezza si trova come vera parola di Dio nei libri dell'AT.

- L'economia dell'AT era ordinata a preparare, ad annunciare profeticamente (cf Le 24,44; Gv 5,39; 1 Pt 1,10) e a significare con vari tipi (cf 1 Cor 10,11) l'avvento di Cristo redentore dell'universo e del Regno messianico.

- I libri dell'AT, sebbene contengano cose imperfette e temporanee, dimostrano tuttavia una vera pedagogia di Dio... Manifestano a tutti la conoscenza di Dio e dell'uomo e il modo in cui Iddio si comporta con gli uomini. Vi sono racchiusi sublimi insegnamenti su Dio, una sapienza salutare per la vita dell'uomo e mirabili tesori di preghiera.

- Si deve parlare di «unità dei due Testamenti». I libri dell'AT sono stati assunti integralmente nella predicazione evangelica, acquistano e manifestano il loro pieno significato nel NT, che essi stessi a loro volta illuminano e spiegano.

Imparare ad abitare l'AT come la propria casa. Alcune conclusioni operative

Saper cogliere divergenze e convergenze

- Quanto a Gesù e al Regno di Dio

Gli ebrei non riconoscono Gesù come il Messia atteso, né dunque la manifestazione in lui del Regno di Dio; ma se nei tempi antichi era visto come un «eretico», oggi è considerato da molti come un profeta ebreo illuminato, un servitore di Dio, amico di Israele.

I cristiani, come abbiamo visto, ritengono l'inscindibile unità dell'unico progetto salvifico di Dio e quindi l'unitarietà di un'unica alleanza o testamento. Vedono Gesù come Messia ebreo, che anticipa nella storia quella venuta di Dio e dunque del suo Regno che sarà soltanto definitiva alla fine dei tempi.

In verità e con profondità, cristiani ed ebrei attendono insieme il Messia e l'instaurazione definitiva del Regno di Dio; di esso i discepoli di Gesù già pre-conoscono in Lui «la via, la verità, la vita» del futuro Regno di Dio, e lo riconoscono «ebreo per sempre».

- Quanto al canone dell'AT

Quanto al numero dei libri, già abbiamo detto che il canone ebraico rifiuta sette libri dell'AT accolti dal canone cristiano. Quanto al significato, possiamo dire così:

la Bibbia ebraica si conclude con 2 Cr 36,23: editto di Giro secondo cui gli ebrei potranno ritornare in Palestina in continuazione con l'esodo di Mosè, dunque come restaurazione del passato.

La Bibbia cristiana (AT) termina con il profeta Malachia (3,23-24) che annuncia la venuta di Elia in vista del Messia, dunque come attesa del futuro.

Eppure la Bibbia ebraica rimane intrinsecamente «aperta» ad un completamento, alla speranza messianica.

È stato notato che la Torah termina con Mosè che non entra nella Terra Promessa (Dt 34,1-34); che i Profeti si concludono con Malachia che rimanda alla venuta di Elia (Ml 3,23- 24); che gli Scritti terminano con 2 Cr 36,23 che rimanda ritorno futuro.

La Bibbia cristiana (AT), concludendosi proprio con MI 3,23-24, entra in questa «apertura» profilata dal canone ebraico e vi porta il compimento con l'annuncio del Regno di Dio da parte della persona di Gesù.

Pertanto, se dagli ebrei il NT non è riconosciuto come canonico, non fa parte della loro Bibbia, non è perché sia da loro negato, ma piuttosto perché rimane ancora «velato» (cf 2 Cor 3,14-18). Se i cristiani danno peso decisivo al NT non lo fanno contro l'AT, ma in certo modo maturandone le attese.

Saper leggere ed interpretare l'AT in una visione cristiana

Al seguito di Gesù e degli apostoli, il cristiano fa dell'AT:

- una lettura «spirituale», o nello Spirito, oltre - ma non contro! - la materialità della lettera: ad esempio il tempio di Gerusalemme, oltre che nel suo senso religioso storico di «casa di Dio», è inteso come figura o simbolo del corpo di Gesù;

- una lettura di «adempimento» : ad esempio la Pasqua degli ebrei trova la sua realizzazione più profonda, più efficace nell'Ultima Cena di Cristo;

- una lettura di «perfezionamento»: ad esempio la legge del Decalogo ed ogni altra legge dell'AT culmina nel doppio precetto dell'amore di Dio e del prossimo enunziato da Gesù. E le concezioni religiose ed etiche imperfette (l'immagine di Dio violento, la violenza dei rapporti, la poligamia...) sono da Gesù completamente rinnovate.

In sintesi l'AT è inteso come una immensa pedagogia-profezia del NT. Le Scritture acquistano dunque il loro senso pieno nel mistero di Cristo e della Chiesa.

Saper superare ogni forma di ostilità contro gli ebrei e rispettarne la sensibilità

- Per la unione voluta da Dio tra i due Testamenti, per il fatto che «Gesù è ebreo per sempre», l'antisemitismo non possiede nessuna legittimità teologica, contraddice il precetto cristiano dell'amore e diventa - come dimostra la storia - incentivo di gravissime forme di violenza.

- Gli ebrei per il rispetto che hanno del nome santo di Dio (cf Es 3,13-15; 20,7) ne scrivono soltanto le consonanti (JHWH), detto tetragramma sacro, ma mai lo pronunciano. I cristiani si impegnano a fare altrettanto. Come pure preferiscono non parlare di Vecchio Testamento, ma di AT, o meglio ancora di prima e seconda fase dell'alleanza.

Saper frequentare con assiduità l'AT

La Chiesa va sviluppando una catechesi importante sulla relazione ebrei-cristiani.

Il cristiano fa dell'AT la sua casa dalle mille porte, tramite cui capire e formarsi all'incontro con la pienezza della Parola di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa.

Così, l'AT ci aiuta a capire chi è Gesù il Cristo:

- la sua identità. Trascendente e incarnato: ecco il paradosso di Gesù di Nazaret. Nell'AT ci è dato di intuire questa duplice dimensione quando si parla della Parola di Dio (aspetto) «dall'alto», misterioso) ed insieme della sapienza e riflessione dell'uomo (aspetto «dal basso», sublimato). Cristo è all'incrocio: Dio-Uomo.

- la sua missione. Quando Gesù qualifica il suo «io» operativo, si manifesta di volta in volta come «figlio di David» (uno di noi, semini come gli ebrei), ma aggiunge pure di essere il «Servo» che ci salva con la sofferenza, e infine «Figlio dell'Uomo» dalla potenza trascendente. Orbene questi tre appellativi sono carichi di sapore antico-testamentario!

Ma quante altre cose bisognerebbe dire a questo punto! Dottrina su Dio, l'uomo, la comunità...

In particolare abbiamo una eccezionale iniziazione, dato l'accento così comunitario dell'AT, alla «personalità comunitaria» di Gesù: la Chiesa, popolo di Dio integrale.

- L'AT ci forma all'incontro con Cristo: se Cristo è venuto non è però dietro di noi per spingerci come un branco di pecore. k al termine della nostra storia. E sarà un termine decisivo. Da questo punto di vista, cioè di quanto vi è ancora di futuro nel NT, riceviamo dall'Al' la grazia di rimetterci continuamente in cammino.

L'AT diventa veramente la mappa di viaggio di un popolo in cammino, quello da compiere e quello da evitare: le grandi guide (Abramo, Mosè, Davide, i profeti, i poveri di Jahvè... ), le giuste preghiere del cammino (i Salmi), i fallimentari itinerari del popolo di Dio (i peccati ricorrenti di orgoglio, potere, ingiustizia, lussuria, idolatria): tutta la Parola di Dio nella prima parte della Bibbia ci dona l'attesa intensa e vigilante al domani cd insieme l'atteggiamento per realizzarla. Anche perché c'è ancora una grande profezia dell'AT che Gesù ha riservato per il futuro: il grande giudizio di Dio sul mondo.

Cristo lo si scopre soltanto) se lo si attende, e lo si attende veramente se si ha ardente desiderio di lui come di uno che ci manca. Lo capì un'umile ragazza dell'AT, quando disse: «Chi è sazio viene mandato) a mani vuote; chi ha fame viene riempito di beni». Proprio per questo essa, la S. Vergine, fu riempita di Cristo tanto da divenirne madre.

DOCUMENTI E LETTURE

1. Fede e storia nel credo del popolo di Dio

Riportiamo alcuni testi biblici che rivelano la coscienza di fede del popolo di Dio espressa in piccoli «credo».

A. «Mio padre era un arameo errante» (Dt 26,5) (il «credo storico» di Israele)

È stato conservato in Dt 26,1-11.

Con queste parole Israele professava la sua fede durante il rito dell'offerta delle primizie della terra. Testi analoghi si trovano in Gs 24,1-13; Ne 9,7-37.

Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio ti darà in eredità e lo possiederai e là ti sarai stabilito, prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nel paese che il Signore tuo Dio ti darà, le metterai in una cesta e andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome. Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: lo dichiaro oggi al Signore tuo Dio che sono entrato nel paese che il Signore ha giurato ai nostri padri di darci. Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio se tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio: Mio padre era un Arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi, e ci condusse in questo luogo e ci diede questo paese, dove scorre latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti prostrerai davanti al Signore tuo Dio; gioirai, con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia.

B. «Nato dalla stirpe di Davide secondo la carne» (Rm 1,3) (il credo cristologico di Paolo)

In apertura alla lettera ai Romani, Paolo qualificandosi apostolo di Gesù, svela attraverso un frammento la posizione fondamentale di Gesù nel credo biblico («nelle sacre Scritture»).

Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture, riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro Signore. Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato per ottenere l'obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del suo nome; e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A quanti sono in Roma diletti da Dio e santi per vocazione, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.

C. «Ha parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1,1) (il credo teologico-cristologico dei primi cristiani)

L'inizio della lettera agli Ebrei si apre con uno squarcio illuminante sulla storia della Parola di Dio che culmina in Gesù.

Dio che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo.

Consigliamo altri testi del NT che dicono bene il credo storico del popolo di Dio nella completezza della visione offerta dal mistero di Gesù: la parabola dei vignaioli omicidi detta dallo stesso Gesù (Mc 12,1-12); il discorso di Pietro a Pentecoste (At 2,14-36) e di Stefano davanti al Sinedrio (At 7); il celebre prologo giovanneo (Gv 1,1-18); la commossa esaltazione del mistero di Cristo nel piano di Dio da parte di Paolo (Ef 1,3-14).

2. Gerusalemme: la città delle tre religioni

Prendiamo, sintetizzando, da: Israele. Guide del mondo (Touring Club Italiano, Milano 1993, 55-56). È un bel testo che evoca il fascino permanente di Gerusalemme, come può provare qualunque pellegrino in Terra Santa che sia anche osservatore della storia postbiblica, mai come in Gerusalemme, densa, vivace, drammatica.

Gerusalemme, come ogni luogo eccezionale, deve essere scoperta con prudenza, con discrezione e, possibilmente, poco alla volta. L'ideale è iniziare a osservarla da lontano, dall'alto di uno dei numerosi colli su cui è adagiata, per esempio dal Monte degli Ulivi: di qui l'occhio può spaziare su un groviglio di costruzioni, moschee, chiese, sinagoghe, che sembrano come imprigionate in una superba cerchia di bastioni. È una visione magica e mistica al tempo stesso: questa è l'unica città al mondo in cui le tre grandi religioni monoteiste, il cristianesimo, l'ebraismo e l'islam, hanno vissuto per secoli gomito a gomito, in un succedersi di guerre sanguinose e di lotte di sopraffazione e in una ancor oggi difficile convivenza.

La luce del sole è fondamentale per esaltare la sua bellezza naturale; questa rende ancora più brillanti le già candide pietre nelle quali sono costruiti (per legge dall'epoca degli Inglesi) tutti i palazzi ed i monumenti, sia nella parte antica che in quella moderna. Per capirne il presente e il passato bisogna però immergersi nei rumori della folla, ascoltare le grida, il frastuono delle sue stradine, ritmati dai richiami alla preghiera dei muezzin, dai rintocchi delle campane e dal monotono brusio delle preghiere dei pii ebrei che non abbandonano nemmeno di notte la spianata del Muro occidentale, quel Muro del pianto, ultimo loro sacro ricordo dell'antico Tempio di Salomone.

Ma bisogna anche saper cogliere il silenzio che avvolge la città di sabato, il giorno del riposo ebraico, o il momento delle preghiere, quando i pellegrini cristiani percorrono la Via Crucis entrando infine nella Basilica del Santo Sepolcro, o ancora quando i fedeli mussulmani si prostrano davanti alla Cupola della Roccia o alla moschea di el-Aqsa, sulla spianata del Tempio. Solo così è possibile capire a pieno la sacralità di questa città. Ma non solo. Bisogna anche saper percorrere con discrezione le stradine dell'antico quartiere ebraico di Mea-Shearim, abitato dagli ebrei ortodossi, occhieggiando all'interno delle numerose scuole religiose, le jeshivot. Qui giovani e vecchi, con due lunghi riccioli che incorniciano il viso, indossando cappelli tondi a larghe tese bordati di pelliccia e palandrane nero-lucide, proprio come i loro progenitori polacchi di un secolo fa, sono immersi nello studio di profondi trattati teologico-filosofici. In questa atmosfera quasi rarefatta, un po' irreale, sembra possibile, come vuole la leggenda, che sia il soffio di Dio, e non il vento, ad agitare le foglie degli olivi che adornano le colline della città.

Basta però ancora una volta svoltare l'angolo, per trovarsi in un ambiente completamente diverso, come quello di qualunque chiassosa città mediorientale. Avventurarsi infatti nelle stradine del suq, il mercato arabo della città vecchia, o nel mercato di Mahane Yehuda, nella parte israeliana moderna, è per il turista un'esperienza esaltante: nel labirinto di viuzze coperte, il visitatore deve farsi strada a gomitate tra la folla per avanzare di qualche metro, resistendo al profumo inebriante delle spezie dai colori vivaci, allineate in grandi sacchi, nelle vecchie botteghe dalle pareti scurite dal tempo. In questi suq la quantità e la varietà di oggetti in vendita è sorprendente: gioielli della miglior tradizione yemenita, oggetti d'argento, peltro, rame, ceramiche con disegni stilizzati, ricami preziosi e raffinati, tappeti che coprono tutte le pareti dei negozi, fin sulla strada come grandi tende. Per chi vuole comprare, l'imbarazzo della scelta è tale che sarà solo l'abilità tutta orientale del venditore a determinare l'acquisto. La giornata a Gerusalemme inizia presto. La temperatura, data l'altezza della città, 800 metri, non è mai molto elevata ma, come in tutte le città mediorientali, la vita si ferma per alcune ore quando il sole di mezzogiorno picchia forte. All'Independence Park, il polmone verde della città, molti iniziano la giornata con una corsa tra alberi e fiori.

L'anziano sindaco di Gerusalemme, Teddy Kollek, che è ormai considerato un po' il padre adottivo della città, dimostra sempre grande fierezza quando parla dei giardini, fiori e macchie di verde disseminate in tutta la sua città e nella sua vasta area metropolitana. «Vorrei che questi fiori aiutassero ebrei, musulmani e cristiani a mostrarsi più fraterni gli uni con gli altri», egli dice. Per aggiungere poi: «In ogni modo, dal momento che aspettiamo qui la venuta del Messia, non potremmo accoglierlo in una città povera e disadorna».

Non c'è bisogno di varcare la soglia dei numerosi musei (ventotto i principali) per immergersi nella storia passata della città - l'unica che permetta di capire l'attuale - perché basta una passeggiata nel Cardo o tra le rovine dell'area del Tempio o nelle stradine della città vecchia per riandare indietro di migliaia di anni. In questa città, infatti, presente e passato si sovrappongono in modo inscindibile e affascinante. Non si può comunque lasciare la città senza visitare almeno due di questi musei, che sono diversissimi tra loro e di epoche lontanissime, ma esprimono due momenti fondamentali della storia ebraica passata e di quella dell'attuale Israele. Sono quello di Yad Vashem, sacrario-ricordo del Genocidio (la Shoà), e il Santuario del Libro, che custodisce gelosamente i manoscritti del Mar Morto, di 2000 anni fa. Solo infatti dopo aver attraversato alcune delle agghiaccianti sale di Yad Vashem, che ricordano il milione e mezzo di bambini trucidati dai nazisti, citandoli puntigliosamente nome per nome, senza interruzione, in un'atmosfera che sembra sospesa nel nulla ed essere poi entrati, dall'altra parte della città, nel bianco edificio che conserva uno dei più antichi testi biblici che si conosca, è forse possibile capire meglio l'anima profonda di questa città dove, secondo i mistici, nel vallone di Giosafat si ritroveranno tutti gli uomini, senza alcuna distinzione di razzi o di credo, siano essi cristiani, mussulmani o ebrei, bianchi o neri, per l'ultimo giudizio divino, quello universale.

3. Di fronte alla Bibbia

Sotto la guida di un grande esperto francese, P Grelot, proponiamo il suo modo di impostare la comprensione della Bibbia, che egli ha sviluppato nel libro che raccomandiamo: Introduzione alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma 1965, 15-26.

Che cosa è la Bibbia? Per molti, anche cristiani, è uno di quei volumi che stanno nelle biblioteche, che possono magari rappresentare un successo editoriale, ma che non ci si sognerebbe mai di leggere. Per un cattolico, cosciente della sua fede, la Bibbia è un libro diverso da tutti gli altri: è il Libro per eccellenza, legato direttamente alla rivelazione che forma l'oggetto della sua fede. Indubbiamente la rivelazione giunge a noi dall'insegnamento vivo della Chiesa. Ma essa ha ricevuto in deposito da Dio precisamente questo libro, da Lui ispirato, che contiene la sua Parola. Dispensandoci la Parola di Dio attraverso il suo vivo magistero la Chiesa non fa altro che farci conoscere il contenuto di questo libro e, sotto la sua direzione, ci invita ad aprirlo: «Prendi e leggi!». Non è quindi un lusso per noi, leggere la Sacra Scrittura; è invece la risposta all'invito della Chiesa, nostra Madre. «Venite - dice la Sapienza divina - mangiate il mio pane, bevete il vino che ho preparato per voi» (Prv 9,5). Come rimanere indifferenti a un invito così pressante?

Una tradizione nella Chiesa

Si deve riconoscere che, dopo un periodo di apparente trascuratezza, i cattolici di oggi stanno ritrovando il gusto per la Sacra Scrittura. Non si tratta soltanto degli specialisti delle scienze storiche e teologiche, costrettivi da esigenze professionali, ma anche dei semplici fedeli desiderosi di dissetare la loro anima alle sorgenti stesse della Parola di Dio. Sarebbe ingiusto vedere in questo ritorno alle Scritture, una infatuazione passeggera, o peggio, una novità nel Cristianesimo. È invece una tradizione, profondamente radicata nella Chiesa e antica quanto essa, che torna a rifiorire. S. Paolo per educare cristianamente i fedeli di Corinto, convertiti di recente, richiama loro i fatti dell'Esodo, di cui dà l'interpretazione cristiana (1 Cor 10,1-11): è un esempio luminoso di spiegazione cristiana delle Scritture che soppiantava ormai la spiegazione della sinagoga. E in quanti altri passi del Nuovo Testamento raccogliamo i frutti di queste spiegazioni! Il metodo continuerà nella Chiesa. Nei primi secoli predicazione e teologia prendono abitualmente le mosse dal testo sacro sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, poiché i libri del Nuovo Testamento ormai sono stabilmente aggiunti a quelli dell'antica Bibbia giudaica. Vediamo così ad Ippona S. Agostino spiegare ai fedeli dalla sua cattedra i Salmi e il Vangelo di Giovanni. Il Medio Evo non fu da meno. In quei centri di cultura che furono i Monasteri, e poi le università, la Bibbia fu il libro più letto, più copiato e più commentato. Anche l'arte dell'epoca ce lo conferma: sulle porte e nelle vetrate delle cattedrali i fedeli ritrovavano la traduzione in immagini dei testi sacri che i predicatori loro spiegavano dal pulpito.

La rinascenza segnò, è vero, una battuta d'arresto in questa tradizione. Una eccessiva reazione a quel biblicismo integrale, cui spingeva il movimento protestante, e poi l'influsso indiretto del moderno razionalismo generarono nei fedeli una certa indifferenza e disinteresse per la Bibbia. Non è il caso tuttavia di calcare le tinte. In realtà, grazie all'invenzione della stampa, la Bibbia ebbe una diffusione sempre più larga in questa epoca. Nei secoli XVI e XVII, l'età degli umanisti, compaiono le magnifiche Bibbie poliglotte in cui tutte le versioni antiche dei libri sacri sono disposte su colonne parallele. Si tratta di monumenti del sapere, destinati alle biblioteche. Ma i secoli XVII e XVIII videro anche la diffusione a migliaia di copie stampate, di quelle Bibbie «istoriate», eredi delle Bibbie dei poveri del Medio Evo. La maniera di accostarsi ai libri sacri varia naturalmente da un'epoca all'altra; nella lettura si inserisce infatti l'elemento culturale che si evolve col tempo. Ma sotto queste variazioni di superficie la tendenza che guida la lettura rimane identica: la Parola di Dio infatti non cambia e leggere la Bibbia significa sempre mettersi in ascolto per udire il messaggio di Dio e accoglierlo.

Lettura necessaria e difficile

«È una cosa davvero enorme, scriveva Claudel, che Dio abbia parlato distintamente agli uomini e che questa Parola sia stata fissata per tutti i tempi in documenti scritti. Questa Parola... non basta scorrerla con gli occhi e con le labbra; bisogna affezionarvisi, bisogna fermarvisi sopra, bisogna impregnarsene...; non per vana curiosità, ma per devozione; bisogna farne la propria dimora, immagazzinarla in noi, addormentarsi e risvegliarsi con essa; è necessario... persuadersi che essa, tutta, è pane e che solo di essa noi abbiamo fame».

Il problema è posto nei suoi veri termini. Leggere la Scrittura per il cristiano non è questione di curiosità o di cultura, ma questione di vita. Certamente la Chiesa col suo insegnamento non fa che trasmetterci la Parola di Dio e darcene la comprensione; da questo punto di vista non ci manca il nutrimento spirituale. Ma a quale scopo questa Parola sarebbe stata fissata in scritto sotto la garanzia di Dio stesso? Dovrebbe essere proibito ai fedeli di ricorrere ai testi da cui la Chiesa attinge incessantemente la sostanza del suo insegnamento? Chi legge la Bibbia nella Chiesa, docile al suo magistero vivo e alla testimonianza dei testi sacri, si incontra, per ambedue le vie, con l'unica Parola di Dio. «È un Padre che mi rivolge la parola, continua Claudel, e io ascolto ai suoi piedi, pieno di meraviglia e di rispetto, le spiegazioni che mi dà quella voce stessa che mi ha creato».

È inutile tuttavia nascondersi le difficoltà che il cristiano medio incontra alla lettura della Bibbia. Non basta dire che tale lettura esige un'anima religiosa, attenta alla voce interiore dello Spirito Santo, mediante la quale ciascuno può trovare il nutrimento per la sua anima. Anzitutto una credenza poco controllata a questa ispirazione del lettore, porterebbe direttamente agli abusi dell'illuminismo. La Chiesa soltanto, perché assistita dallo Spirito Santo, è la guida autentica in questo campo; ad essa è necessario ricorrere per non rischiare di smarrirsi, dando ai testi dei significati suggeriti unicamente dalla fantasia personale. Ma vi è di più. Anche per il cristiano più docile alle indicazioni della Chiesa, la lettura della Bibbia, specie del Vecchio Testamento, non è una cosa agevole.

La Bibbia infatti non è un libro, ma una biblioteca, la cui formazione è scaglionata lungo una quindicina di secoli circa; una biblioteca sorta in ambienti culturali lontanissimi dal nostro. Tutto in essa è Parola di Dio, certamente; ma questa Parola si presenta sotto la forma concreta di molteplici parole umane, ciascuna delle quali si inserisce in un tempo e in un luogo determinato che ne condizionano la forma. Il lettore si vede introdotto in un mondo nuovo per lui, nel quale una quantità di cose lo fanno sentire straniero, spaesato. Da una parte subisce il fascino di questo Oriente in cui ogni tanto si affacciano delle figure già familiari. Avviene anche che alcuni testi, per la loro profonda religiosità, risveglino nella sua anima un'eco immediata. ll loro modo di esprimere la dottrina, sempre concreto e vicino alla esperienza umana, gliela rende più spesso accessibile, di quanto non potrebbe fare la trattazione astratta dei teologi. Ma d'altra parte, quante cose sconcertanti! Allusioni storiche, senza alcun interesse a prima vista; aneddoti, di cui non si avverte la necessità né il significato e il valore; un genere di vita, una mentalità, un linguaggio, che lasciano perplessi o stupiti; libri interi, il cui contenuto si presenta particolarmente indigesto: si pensi, per esempio, alle raccolte di leggi israelite, a volte una imperfetta formulazione della dottrina che è necessario abbandonare: quanti libri del Vecchio Testamento ignorano tutto, per esempio, di una retribuzione di oltretomba!... È questa la Parola di Dio cui si deve prestare tanta attenzione? Il Vangelo e gli Scritti apostolici, d'accordo! Lì vi incontriamo Gesù Cristo, oggetto della nostra fede e sorgente della nostra speranza. Perché non dobbiamo accontentarci di essi? Che cosa significano per noi i libri sacri dei giudei, questo Antico Testamento, ormai sorpassato?

L'unità dei due Testamenti

In realtà proprio il Vangelo affonda le sue radici nel Vecchio Testamento. «Dopo aver parlato più volte e in diverse maniere ai padri per mezzo dei profeti... Iddio ha parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1,1-2), dice la lettera agli Ebrei. In ogni caso è Io stesso Dio che ha parlato agli uomini; in ogni testo è lo stesso Dio che si rivolge anche a noi. Se il Vecchio Testamento un tempo ha preparato le menti e i cuori dei giudei ad accogliere il Vangelo, la sua funzione a nostro riguardo resta molto simile. La Chiesa cosciente di ciò, ne prende le parole in prestito per tessere con esse la sua liturgia: si rileggano i testi della notte pasquale! Non vi è che una sola Scrittura di cui Gesù Cristo forma l'unità profonda e che da lui prende tutto il suo senso. Abbandoniamo decisamente l'idea che il Vecchio Testamento sia privo di interesse perché possediamo ormai il Nuovo e superiamo altrettanto decisamente la tentazione di pigrizia che fa indietreggiare di fronte allo sforzo necessario. Ambientarsi nel mondo del Vecchio Testamento esigerà infatti uno sforzo reale, ma sarà uno sforzo ben ripagato perché consentirà una più piena comprensione del Vangelo. Riconosciamo però che il moderno lettore ha bisogno di essere guidato in questo sforzo, affinché non si smarrisca, come un esploratore alle prime armi in una selva senza sentieri, o rinunci, scoraggiato, ad una impresa che esigerà perseveranza da parte sua. Qui si cercherà precisamente di aiutarlo in modo che si accosti alla Bibbia non solo con una fede profonda, ma anche con una intelligenza aperta e adeguatamente preparata. Le esigenze intellettuali dell'uomo moderno, gli interrogativi che sorgono spontanei nella sua mente di fronte alla Bibbia, non sono precisamente gli stessi dei contemporanei di Origene o di S. Agostino, di S. Tommaso o di Bossuet. Educato culturalmente, almeno in grado elementare, con i metodi della critica letteraria e storica, egli tende spontaneamente ad applicarli ai libri sacri. E d'altra parte, sollecitato dalle scoperte degli archeologi che riesumano le scomparse civiltà, è portato istintivamente a confrontare con esse i testi biblici per ricollocarli nella cornice del loro tempo. Chi può dargli torto? Dio ha ben parlato agli uomini con linguaggio umano. A questo linguaggio dobbiamo applicare tutte le risorse di intelligenza e di cultura per comprendere ciò che Dio ci dice attraverso di esso: tutti i dati dell'archeologia e della critica non saranno di troppo pur di raggiungere questo risultato. È indubbiamente necessaria una atmosfera di fede perché questa massa di dati non faccia schermo tra noi e Dio; ma, a questa condizione, ci si può attendere un aiuto positivo da queste scienze quando si sappia utilizzarne con criterio i risultati. Nell'Enciclica Divino Affilante Spiritu (1943) Pio XII richiamava la necessità e dava al tempo stesso le regole pratiche per lo studio scientifico della Bibbia. Esso infatti contribuisce a ridare vita ai testi e a mettere in luce uno dei fili conduttori della Bibbia: più che una collezione di scritti attorno a un tema comune, essa è il libro di una educazione ed è questo soprattutto che forma la sua unità organica.

La pedagogia divina

Per lo spazio di due millenni Dio ha pazientemente condotto il popolo di Israele dal paganesimo semitico alla soglia del Vangelo. «La legge fu il nostro pedagogo verso il Cristo» (Gal 3,24) ha scritto S. Paolo. Non è possibile non prestare attenzione a questo aspetto dell'opera di Dio. La rivelazione non ha fatto la sua comparsa in questo mondo sotto una forma atemporale, indifferente alle vicende storiche; non ha trovato la sua formulazione in espressioni o concetti astratti. Al contrario le tracce della pedagogia meravigliosa di Dio si scoprono soltanto attraverso una storia dalle vicende drammatiche; attraverso una letteratura nella quale il carattere sacro non sopprime la varietà umana; attraverso uno sviluppo di credenze religiose che non può essere paragonato in alcun modo con lo sviluppo del dogma in seno alla Chiesa. Applicando alla Bibbia i metodi della critica letteraria e storica, confrontandola con i dati dell'archeologia orientale, si distinguono più nettamente le tappe successive, a tutto beneficio della fede. Poiché la venuta in questo mondo di Gesù Cristo prende così tutto il suo rilievo: egli giunge come il coronamento di una rivelazione maturatasi lungamente; egli svela il senso profondo degli avvenimenti, delle istituzioni, dei testi che preparavano la manifestazione definitiva del suo mistero. Tutto il Vecchio Testamento infatti era già gravido di questo mistero, benché esso vi fosse ancora avvolto nell'ombra (...).

Non ci si inganni però! Il progresso della rivelazione non è assimilabile in tutto e per tutto alla evoluzione delle idee umane che si può costatare nella storia delle civiltà. Tale progresso ha sempre alla sua origine la Parola di Dio, trasmessa attraverso i suoi inviati; esso avviene secondo un ritmo che Dio stesso gli imprime, guidando sovranamente il corso degli eventi. Descrivere questo progresso non significa quindi scrivere una storia come altre; significa seguire passo passo l'educazione spirituale degli uomini compiuta da Dio stesso.

NOTA

[1] Il pensiero della Chiesa sull'AT e l'ebraismo è raccolto nei testi del Vaticano II Dei Verbum c. 4 e nella Dichiarazione del Vaticano II, Nostra aetate n. 4, cui va collegato, come sua applicazione, il documento della Commissione per i rapporti con l'ebraismo: Ebrei ed ebraismo nella predicazione e nella catechesi della Chiesa Cattolica (1985). Ricordiamo il solenne riconoscimento di Giovanni Paolo II: «Gli Ebrei sono i nostri fratelli maggiori» (nella Sinagoga di Roma); «L'alleanza di Dio con Israele non e stata mai revocata».