Processi di

appropriazione dei valori

Vincenzo Percassi

Prima parte

Conoscere, apprezzare, scegliere

(Tredimensioni 4(2007) 135-143)

A scuola, durante una lezione di religione l’insegnate parla dell’importanza di elaborare strategie perché i valori cristiani diventino guida per la vita e trovino una loro applicazione anche nel contesto sociale. Mauro, uno studente, lo interrompe: «Anche in questo caso, però, vale l’adagio: unità nelle cose essenziali, ma libertà nelle cose relative». Un collega studente interviene: «Si, ma chi decide che cosa è essenziale? Non sarà per caso che quello che per te non è importante finisca automaticamente per essere considerato non essenziale?».

Questa breve scenetta di vita scolastica evidenzia una problematica estremamente attuale: come arrivare alla chiarificazione di un valore? Come sapere se il valore in cui credo lo vivo davvero e se quel valore è tale solo per me oppure ha una validità oggettiva? La problematica presenta almeno tre grandi sfide: È lecito e ragionevole trasmettere un valore da una generazione alla successiva, data la rapidità dei cambiamenti socio-culturali della nostra epoca? Questa sfida della trasmissione diventa ancora più problematica alla luce del fatto che viviamo in un clima fondamentalmente relativistico o comunque tendente a circoscrivere i valori nell’ambito di una cultura o un contesto particolari. È possibile, insomma, oggi, riconoscere ad un valore un carattere effettivamente universale, cioè transsituazionale e trans-culturale? Una seconda sfida è connessa alla visione di persona umana. L’antropologia cristiana sostiene che la persona è aperta alla verità e quindi all’agire libero, ma è anche ferita, cioè condizionata da limitazioni non solo fisiche o ambientali, ma anche interne alla persona stessa, psicologiche o spirituali. Quali possono essere, allora, gli elementi e i fattori significativi che operano nel processo di appropriazione di un valore oggettivo da parte di un soggetto? In che modo e a quali condizioni questi arriva a percepire un bene reale come qualcosa che lo muove interiormente e che quindi egli percepisce come rilevante, non solo oggettivamente, ma anche dal punto di vista soggettivo? Un’ultima sfida è di tipo pedagogico. È possibile elaborare una metodologia di aiuto e di stimolo che permetta di proporre i valori in termini costruttivi e attraenti, anche dinanzi ad un pensiero debole che vorrebbe negare il fondamento di qualsiasi verità oggettiva e trasformare qualsiasi desiderio o velleità soggettiva in un diritto da conquistare? E come farlo, evitando sia la timidezza e l’esitazione sia la rigidità o il moralismo? Rispondere a queste sfide implicherebbe una lunga e laboriosa riflessione, nonché un approccio pluri-disciplinare, in quanto hanno implicazioni filosofiche, antropologiche, teologiche, morali, psicologiche. La riflessione di questo e del prossimo articolo ha uno scopo più limitato. Vuole semplicemente evidenziare alcuni fattori da tenere presenti nell’ambito di una relazione di aiuto che mira ad incoraggiare il soggetto a riconoscere ed apprezzare l’oggettività di un valore a partire non semplicemente da contenuti astratti ma dalla sua esperienza vissuta. La riflessione si concentra, dunque, soprattutto sull’ultima delle tre sfide menzionate, quella di carattere prevalentemente pedagogico e pratico, anche se per il lettore non sarà difficile riconoscere implicazioni interessanti per le altre due sfide. Si rimanda, invece, ad altri studi per un’analisi più sistematica e rigorosa circa l’essenza dei valori, la loro formazione, la loro funzione all’interno del sistema motivazionale del soggetto [1].

Quando posso dire di vivere un valore?

Partiamo da una definizione funzionale del valore. Potrebbe essere la seguente: «il valore è ciò che il soggetto sceglie a partire dalle sue energie autonome (= non per costrizione o paura o per un qualche vantaggio esclusivamente individuale, ma per una decisione consapevole), quindi responsabilmente, e che mette in opera in vista di un bene riconosciuto, in vista cioè di qualcosa che preserva o promuove la vita nella sua integralità».

Elemento cognitivo

È subito evidente che nel rendere operativo un valore intervengono vari fattori.

Anzitutto vi é un fattore strettamente razionale. Si tratta cioè di conoscere il contenuto del valore e riconoscersi in esso. In tal caso il valore funziona come un polo di attrazione o come una stella che indica la direzione nella quale investire le proprie energie decisionali. Riconoscere i valori, dunque, è essenziale per orientare i propri interessi e le proprie motivazioni.

Elemento affettivo

Nel processo di riconoscimento del valore entra in gioco un’altra dimensione che non é più solo razionale, ma affettiva. Non di rado, infatti, una scelta é condizionata dalla paura, dal senso di obbligazione, dall’attrazione oppure dalla mira di un qualche vantaggio personale. Accanto a quella razionale entra in gioco la dimensione affettiva.

Questo significa che la comprensione intellettuale del valore non è sufficiente a garantire che esso venga – poi, di fatto - scelto dal soggetto. Egli dovrà prima cercare e trovare una certa integrazione tra ciò che pensa e ciò che sente, tra quello che riconosce come valido e quello che di fatto gli piace e lo attrae.

Ma anche l’integrazione tra la dimensione affettiva e quella razionale non garantisce ancora l’assunzione piena di un valore. L’esperienza lo conferma: abitudini ben consolidate, espressive di valori ben definiti e di una certa stabilità emotiva, possono rapidamente e facilmente dissolversi anche a causa di un semplice cambio di circostanze. Ad esempio, si va in campeggio con un gruppo scout e s’imparano a vivere i valori della sobrietà e della semplicità senza quasi accorgersene. Poi, però, si ritorna a casa e, ancora quasi senza accorgersene, si riprendono le solite abitudini e si perde il riferimento ai valori precedentemente vissuti.

Il cardinale Martini, parlando delle circostanze che possono offuscare la coscienza apostolica nelle persone dedite al ministero, fa delle riflessioni che vanno nella stessa linea: «Dobbiamo stimolare ed accogliere volentieri tutto ciò che nella giornata ci aiuta a questa disciplina e ci fa assumere abitudini che saranno poi importanti nel resto della vita. È chiaro che questo equilibrio varia da persona a persona e ciascuno dovrà, con l’esperienza, trovare il proprio. Però bisogna trovarlo e per trovarlo occorre cercarlo e per cercarlo ci si deve sforzare facendo dei sacrifici, a volte, degli atti di impegno che non sono spontanei. Le circostanze aiutano, la vita austera aiuta molto, una vita abbastanza povera pure aiuta, ma non basta: se questa disciplina non è entrata davvero in noi stessi, si scarica rapidamente nelle sue motivazioni e capacità dando spazio a delle sorprese su noi stessi e facendoci scoprire diversi da come pensavamo di essere» [2].

Elemento di volontà

La piena e stabile assunzione di un valore, dunque, implica non solo la comprensione razionale del valore ed una certa unificazione con la dimensione affettiva della persona, ma anche la formazione della sua libertà. Questo esige una rilettura delle decisioni del soggetto che favorisca non solo la consapevolezza sempre più profonda di quel valore ma anche l’esercizio ripetuto e consapevole della sua facoltà decisionale.

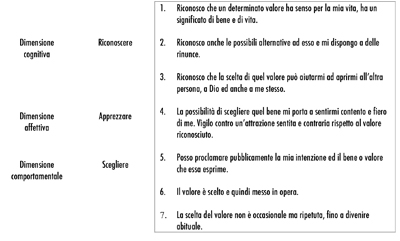

È un processo di appropriazione graduale e lento, non senza fatiche e difficoltà. L. Tan [3], in un libretto piuttosto sobrio ma estremamente denso di contenuti - di cui sono largamente debitore per queste riflessioni - suggerisce che se potessimo idealmente scomporre tale processo, riconosceremmo in esso almeno sette momenti diversi, che toccano le tre dimensioni essenziali dell’agire umano:

Al di là di ogni schematismo bisogna tenere conto che nella vita concreta il processo di appropriazione del valore è circolare. Il riconoscimento del valore mi porta ad apprezzarlo e poi a sceglierlo. D’altra parte la scelta del valore mi porta a riconoscerne meglio il senso, ad apprezzarlo di più e quindi a sceglierlo più facilmente.

Non solo. Nella vita concreta normalmente accade che la dimensione affettiva, di fatto, è la prima ad entrare in gioco: la considerazione di una scelta da fare attiva innanzitutto una certa attrazione o repulsione, piuttosto che la semplice riflessione.

Disturbi e ostacoli

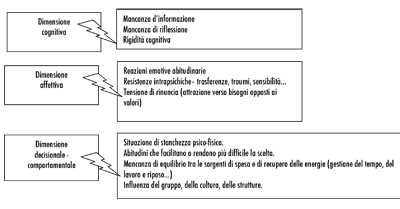

In ciascuna delle dimensioni e delle fasi del processo di appropriazione del valore possono intervenire fattori di disturbo od ostacoli:

Alcuni ostacoli sono esterni alla persona che decide e sceglie: fattori culturali, circostanze, disponibilità più o meno grande di informazioni… Altri sono interni a lei, toccano cioè la sua emotività, i suoi schemi cognitivi, le sue abitudini acquisite e limitazioni di vario tipo. Tutto ciò spiega un fatto ricorrente nell’esperienza quotidiana: non sempre ciò che uno capisce e di cui sembra convinto, di fatto viene da lui tradotto in comportamenti consistenti, ripetuti, duraturi nel tempo. È percepibile una distanza tra il mondo degli ideali (ciò che uno professa come un bene vero e meritevole di essere perseguito) e il mondo delle scelte attuali (ciò che uno di fatto sceglie più o meno consapevolmente). Anche l’ esperienza spirituale mette in luce questa tensione tra l’ideale e la realtà: «non sempre faccio quello che voglio» (Rom. 7,15). È proprio a partire da questa esperienza che si rende necessario uno sforzo di chiarificazione delle motivazioni, delle conseguenze, dei costi, delle alternative in gioco nella scelta dei valori.

Riconoscere il divario fra valori prioritari e attività prioritarie

Marcello é un giovane studente di teologia che si appresta a fare i suoi voti perpetui.

Nell’occasione, oltre alla domanda formale per fare i voti, Marcello prepara anche, di sua iniziativa, un «testamento spirituale» che consegna al formatore. Vi scrive il desiderio di dare tutta la sua vita per il Regno, di servire i più poveri tra i poveri e di disporsi al martirio. Non di meno, Marcello quando trova un conflitto tra la vita comunitaria ed i suoi programmi personali non esita a scegliere regolarmente in favore di questi ultimi: a volte si assenta dall’apostolato a lui affidato senza consultarsi con alcuno, non di rado manca di portare a termine delle piccole responsabilità con la sola giustificazione che «si é dimenticato»... È, qui, evidente la distanza tra vita ideale e vita vissuta, che Marcello si spiega con l’esistenza inevitabile e in tutti noi dei diversi condizionamenti o ostacoli descritti sopra.

Questa distanza può essere un momento estremamente favorevole per far interagire fra loro la dimensione razionale ed affettiva implicate nell’imparare a riconoscere e ad apprezzare un valore [4].

Iniziare dai successi

Il punto di partenza può essere il seguente: tutte le motivazioni del soggetto – sia quelle consistenti che quelle più o meno inconsistenti con i valori oggettivi che egli professatrovano espressione nelle decisioni concrete (non le semplici intenzioni!) che egli prende nella vita quotidiana. Si tratta allora di riportare l’attenzione del soggetto sulle decisioni che ha preso, in modo tale da aiutarlo a riconoscere quali sono le energie motivazionali che in esse vi ha espresso.

Le decisioni da richiamare all’attenzione sono innanzitutto quelle coerenti con i valori proclamati, quelle cioè che esprimono le forze nel sistema motivazionale del soggetto. Di solito, si tende a fare il contrario: per evidenziare il divario fra ideale e realtà si punta il dito sulle contraddizioni. Qui si propone, invece, una inversione di rotta. Ma se lo scopo è quello di aiutare la persona a riconoscere la distanza tra ideali e vita vissuta, a che cosa serve rileggere le decisioni in cui tale distanza non è, invece, così evidente? L’utilità è duplice.

Innanzitutto si tratta di aiutare il soggetto a «prendere gusto» del fatto che egli è capace di scegliere un bene e quindi un valore. Ciò non è di poco conto: una persona, infatti, può essere più o meno spontaneamente umile e rispettosa. Aiutarla a leggere queste azioni come decisioni significa risvegliare in lei l’appetito per quei valori che già vive e, quindi, invogliarla a cercare «il di più», a perseverare in quegli stessi valori, ad accorgersi che li può ulteriormente approfondire.

Una seconda utilità è la seguente: più il soggetto è consapevole dei punti di forza del suo sistema motivazionale, più serenamente potrà guardare ai punti deboli o alle contraddizioni dello stesso sistema; sarà meglio disposto ad ammettere che esiste uno spazio di crescita e uno sforzo da porre in opera per superare la distanza o l’inconsistenza tra il suo mondo ideale e le sue decisioni di ogni giorno.

Leggere la prassi

Con questo inizio in positivo si può passare a vedere la distanza o incongruenza tra il mondo ideale e le motivazioni reali di fatto espresse nel quotidiano L. Tan suggerisce al riguardo vari esercizi pratici [5]. Uno di questi consiste nell’aiutare il soggetto a definire quali sono, per lui, i valori prioritari a livello ideale e poi ad individuare quali sono le priorità espresse dalle attività concrete che egli compie in una giornata qualsiasi. Muovendo l’attenzione alternativamente dalla scala dei suoi valori prioritari alla scala delle attività prioritarie della giornata il soggetto inevitabilmente noterà delle incongruenze. Si potrà rendere conto, per esempio, che pur avendo posto l’amore per la sua famiglia come prioritario nella scala dei valori, di fatto nella maggior parte delle sue giornate egli tralascia la cura della famiglia per dare spazio al lavoro.

Immaginiamo di fare questo esercizio con Marcello. In un primo momento si potrebbe invitarlo a mettere per iscritto una lista dei valori che lui considera centrali nella sua vita, facendo magari riferimento anche al «testamento spirituale» da lui tesso preparato. La lista includerà quindi un certo numero di valori classificati in ordine di priorità. Marcello potrebbe avere una lista del tipo: 1 amore di Dio; 2 preghiera; 3 dono di sé e servizio al prossimo; 4 conoscenza e formazione personale; 5 comunicazione... Successivamente gli si chiederà di mettere per iscritto una lista delle attività fatte nella giornata o settimana appena trascorsa. Anche queste attività vanno messe in ordine di priorità. Marcello potrebbe avere una lista del tipo: 1 lavorare al computer per la scuola; 2 visitare gli amici; 3 fare sport; 4 partecipare all’eucaristia...

Abbiamo, quindi, due liste parallele: quella dei valori e quella delle attività, entrambi classificate in ordine di priorità. A questo punto, nell’elenco delle attività fatte Marcello dovrà associare ad ognuna di esse uno o più valori che quelle attività sembrano esprimere. Per esempio, all’attività «lavorare al computer» potrebbe associare il valore della «conoscenza», all’attività di «visitare gli amici» quello della «comunicazione» e così per tutte le attività. Muovendo lo sguardo alternativamente dalla lista dei valori prioritari a quella delle attività prioritarie Marcello si accorgerà che attività classificate come prioritarie possono associarsi a valori che invece ha classificato come secondari. Oppure il contrario: attività che egli considerava secondarie, scoprirà che possono essere associate a valori che, nel suo mondo ideale, vengono classificati come molto importanti.

La distanza e spesso una vera e propria incongruenza tra mondo ideale e decisioni concrete non va giudicata a priori come un fatto negativo. È un fatto normale che va visto come uno spazio di crescita e quindi come uno stimolo a porsi, poi, in un atteggiamento di responsabilità che mira a ridurre la distanza tra questi due poli. Di fronte a tale distanza, sarebbe invece negativo accontentarsi e rassegnarsi. Aiutare il soggetto a divenire consapevole della distanza tra il suo mondo ideale e quello delle sue scelte quotidiane è un grande passo verso l’umiltà, il realismo e la determinazione a crescere.

Fin qui l’elemento prevalentemente cognitivo. C’è poi un passo ulteriore che riguarda quello affettivo e di scelta: incoraggiare l’attrattiva del soggetto verso il valore oggettivo, così da trovare in sé la forza per ridurre la distanza tra mondo ideale e reale.

Di questo nel prossimo articolo.

NOTE

1 Cf L. M. Rulla, Antropologia della vocazione cristiana, vol.I, Basi interdisciplinari, Piemme, Casale Monferrato 1985, pp. 84-118; dallo stesso titolo nelle edizioni Dehoniane, Bologna 1997, pp. 109-154.

2 C. M. Martini, Atti degli Apostoli, Paoline, Roma 1985, p. 69. Il corsivo è mio.

3 E. L. Tan, The clarification and integration of values, Julie M. Borje, Manila 1989.

4 Per riconoscere questa distanza e i passi consigliati a ciò si può vedere V. Percassi, Come far accettare che il problema c’è, in «Tredimensioni», I (2005), pp 81-92.

5 L. Tan, The clarification and integration of values, cit.

Seconda parte

Preferenze soggettive e validità oggettive

(Tredimensioni 4(2007) 256-265)

Nella prima parte si è visto che nel processo di appropriazione del valore il soggetto è coinvolto nella sua dimensione cognitiva, affettiva e di decisione e che sarebbe utile per lui imparare a riconoscere quali sono i valori centrali oppure periferici nel suo sistema motivazionale e in che misura essi, di fatto, diventano operativi, cioè effettivamente vissuti nelle scelte quotidiane.

Questo articolo riprende lo stesso processo di appropriazione del valore nella sua dimensione affettiva e di scelta, nell’ottica di come incoraggiare l’attrazione del soggetto verso il valore oggettivo, così che egli sappia trovare dentro di sé la forza per ridurre la distanza tra mondo ideale e reale e fare di quel valore la guida apprezzata e scelta per la prassi. Si tratta quindi di coniugare oggettività e soggettività, di sapere in che misura una scelta esprime effettivamente un valore oggettivabile e quindi universale.

Dalla distanza all’avvicinamento

La persona umana solo gradualmente si apre ai valori oggettivi. Il bambino sarà inevitabilmente attratto soprattutto dai valori naturali e autogratificanti: la sazietà, il riposo e il sonno, la certezza che i suoi bisogni vengano accuditi… Crescendo e sviluppandosi, quel bambino si apre sempre di più alla comprensione di valori che non sono soltanto connessi ai suoi bisogni soggettivi: valori del vero, del bello e in ultima analisi del bene da compiere. Nei suoi valori «centrali» e «operativi» (vedi l’articolo precedente per il significato di queste parole) il soggetto può riconoscere il nucleo di verità, di bellezza e di bontà che viene espresso da un determinato valore.

Di qui la domanda: è possibile aiutarlo a riconoscere tale nucleo universale, ma da lui personalizzato nelle sue attività pratiche di ogni giorno, in maniera tale che se ne senta profondamente attratto? Evidenziare tale nucleo, del resto, risponderebbe anche ad un altro problema: ciò che è un valore per un individuo in una data situazione può rimanere tale anche per tutti gli altri e in situazioni differenti? I valori, nella vita vissuta, vengono espressi attraverso mediazioni culturali molto diverse tra loro e nell’ambito di gerarchie di valori che possono cambiare da una situazione all’altra. Nondimeno, sempre partendo dall’esperienza vissuta, è possibile incoraggiare il processo di appropriazione dei valori attraverso l’analisi attenta di sette momenti che caratterizzano il processo stesso. La presenza di tutti e sette questi elementi, in una decisione oppure in una attività del soggetto, è garanzia che tale decisione o attività sia effettivamente aperta a valori universali e non soltanto espressione di desideri o preferenze esclusivamente soggettive. Vediamo in dettaglio questi sette momenti [1].

1. Riconosco un bene concreto che posso scegliere autonomamente.

Ciò significa che la decisione è stata presa a partire dal riconoscimento di un bene concreto che il soggetto ha scelto autonomamente, senza il condizionamento di altri o di fattori esterni. In altre parole, egli sceglie qualcosa non semplicemente perché gli piace o «gli va», e neppure semplicemente perché ha paura, si sente obbligato, si sente condizionato, ma piuttosto perché ciò che sta scegliendo ha un significato per lui, si armonizza con il senso che dà alla sua vita, con l’orientamento profondo del suo cuore. Laddove il soggetto sceglie a partire dalle proprie energie autonome, senza cioè la pressione determinante di un obbligo, di un condizionamento o di un sentimento conflittuale è possibile ipotizzare che sia stato mosso da qualcosa che effettivamente ha un certo valore. Questo, però, ancora non basta a garantire che tale valore sia universale. Il fatto che il soggetto abbia scelto autonomamente non esclude del tutto che sia stato mosso da gusti personali o da preferenze individuali non universalizzabili.

2. Accetto di pagare il costo implicito nel perseguire quel bene.

Perché una decisione sia effettivamente espressione non di una semplice preferenza personale, ma di un valore oggettivo è necessario che nel prenderla il soggetto abbia riflettuto sulle possibili alternative, le abbia confrontate tra loro ed abbia accettato di pagare un certo costo per vivere la decisione presa, rinunciando ad altre possibilità pure attraenti. Ciò, ovviamente, non implica che una scelta spontanea e non costosa non possa essere motivata da un valore. Significa piuttosto che laddove il soggetto sceglie non a partire dalla sua spontaneità o emotività, bensì a partire da un certo sforzo di volontà è più sicuro che vi sia in gioco un valore che supera il soggetto stesso, i suoi interessi, i suoi gusti personali, le sue preferenze soggettive. In tal senso questo tipo di valore dovrebbe più sicuramente poter essere oggettivato e proposto come universalmente valido.

3. Il bene che scelgo esprime apertura all’altro, a Dio ed anche e me stesso.

Questo terzo elemento precisa che nella decisione presa il soggetto non solo ha valutato le possibili alternative, ma ha anche riconosciuto le conseguenze delle sue scelte e, proprio a partire da tale riconoscimento, egli può dire che il bene concreto raggiunto esprime una triplice apertura: a se stesso, agli altri e anche a Dio.

L’assenza di anche un solo aspetto di questa triplice apertura renderebbe dubbia l’oggettività del valore. Una madre che si dedica totalmente al figlio senza prendersi ragionevolmente cura di se stessa potrebbe essere mossa da una compulsione oppure da un suo bisogno inconscio, piuttosto che da un amore gratuito e totale verso il suo stesso figlio. Che cosa succederebbe se su un aereo in avaria, contrariamente alle indicazioni date alla partenza, quella madre invece di prendere lei per prima la maschera di ossigeno, si preoccupasse di farla indossare innanzitutto al suo bambino? Non rischierebbero di morire entrambi, lei per mancanza di ossigeno, il bambino per mancanza di successive attenzioni? Una scelta motivata da un valore universale è riconoscibile proprio dall’equilibrio che essa riesce ad esprimere tra l’apertura a se stessi e l’apertura all’alteritá, laddove l’altro è sia il prossimo che un Dio personale.

Ma cosa dire della possibilità di scegliere un valore universale a prescindere da una fede religiosa? In tal caso, ritengo che l’apertura a Dio dovrebbe per lo meno essere compensata da un’apertura ad un bene importante in se stesso.

Significativamente Papa Benedetto XVI ha spesso esortato le stesse persone che si considerano atee a vivere come se Dio esistesse. Alcuni racconti di reduci della seconda guerra mondiale hanno messo in evidenza che il comportamento in battaglia dei soldati poteva grandemente variare da situazione a situazione [2]. L’eroicità dei combattenti emergeva non dove bisognava salvare semplicemente la propria pelle (in tal caso si evidenziava piuttosto la paura dei singoli con la fuga e il disfacimento delle linee), ma dove era in gioco la salvezza del gruppo, in un reparto coeso e caratterizzato da buone relazioni interpersonali (apertura all’altro). Non solo. Tale eroicità sembrava essere massimamente esaltata quando, oltre alla salvezza del gruppo, era molto sentita l’identificazione con una causa più grande: la libertà, la dignità del proprio popolo, la consapevolezza di partecipare attivamente ad una svolta storica. Tutto ciò non implica, necessariamente, un’apertura consapevole a un Dio personale, ma per lo meno segnala la disponibilità a prendere in considerazione un orizzonte di valori più vasto di quello legato ai propri interessi personali o anche solo agli interessi di un gruppo con cui ci si sente più affini.

In sintesi, quanto più vasto è l’orizzonte di apertura – non solo a me stesso, non solo agli altri, ma anche a Dio o al Valore oggettivo – tanto più radicata nell’interiorità della persona sarà la motivazione e tanto più universalizzabile, quindi, la scelta fatta e il valore in essa espresso.

4. Mi ritrovo fiero e contento della scelta fatta.

Fin qui ci si è mossi nella dimensione prevalentemente razionale che permette il discernimento del bene e delle diverse possibili alternative in gioco. A questo punto si può prendere in considerazione un quarto fattore per valutare l’oggettività di un valore. Si tratta di un fattore che tocca la dimensione più emotiva della persona. La decisione motivata da un bene concreto e caratterizzata dalla triplice apertura descritta sopra dovrebbe lasciare la persona, al termine del processo decisionale, fiera e contenta della decisione presa. Una decisione che rinforza una sana stima di sé (senso di fierezza) e che allo stesso tempo rischiara il mondo affettivo del soggetto (senso di gioia) evidentemente dimostra di aver conseguito un bene significativo e può essere quindi proposta ad altri.

È importante tenere presente, a questo punto, due cose. Nell’aver scelto un valore fierezza e gioia coesistono. Vi possono, invece, essere scelte che rendono allegri, ma non fieri. Oppure fieri, ma non sereni o gioiosi. In tal caso è intervenuta una qualche ambiguità nel processo decisionale. Una seconda cosa da tenere presente è che il senso di fierezza e di contentezza emergono come momento finale – non iniziale – della decisione. È infatti normale che all’inizio del processo decisionale, anche quando il soggetto sceglie un valore oggettivo, possano esservi sensazioni di timore, esitazione, fatica, resistenza, o magari perfino di umiliazione e vergogna.

5. Posso proclamare pubblicamente la scelta di bene compiuta.

Non è superfluo ribadire che il sistema motivazionale del soggetto può essere molto complesso ed anche ambiguo. Può succedere – si notava sopra – che una decisione presa dia al soggetto un senso di fierezza, ma non propriamente di gioia profonda. Oppure potrebbe dargli un senso di allegria, ma non propriamente di fierezza. È necessario invece, nel caso della scelta di un valore oggettivo, che i due elementi – gioia duratura e senso di fierezza – siano compresenti negli effetti della decisione presa.

Ma anche quando queste due reazioni emotive sono entrambi presenti nel vissuto del soggetto, è possibile che, per ragioni diverse, l’interessato non riesca a percepirle con sufficiente chiarezza o, per lo meno, non riesca a verbalizzarle. Una verifica ulteriore, allora, che confermi la presenza di una risonanza positiva al termine della decisione presa può essere la seguente: nella misura in cui il soggetto è fiero e contento della propria scelta egli sarà anche disposto a proclamare pubblicamente la decisione presa e ad esplicitare davanti agli altri le proprie intenzioni ed il bene o valore che tale decisione voleva esprimere. Non occorre che uno debba necessariamente ogni volta raccontare agli altri ciò che ha deciso. Si tratta semplicemente di considerare se si sentirebbe a suo agio all’idea di parlare a qualcuno della propria decisione presa e delle conseguenze di essa. Ciò sarà segno abbastanza sicuro che gioia e fierezza coesistono nell’esperienza di quella persona come effetti della decisione presa.

6. Posso rivalutare le scelte fatte in termini di fedeltà e perseveranza.

Ancora un altro fattore può essere preso in considerazione per valutare in che misura una scelta esprime effettivamente un valore oggettivabile e quindi universale.

Questo fattore prende in considerazione, dopo la dimensione razionale e affettiva, quella volitiva, dell’agire pratico. Una decisione ispirata ad un valore porta il soggetto che sceglie ad assumere dei mezzi concreti ed utili per raggiungere i suoi obiettivi. La decisione non rimane solo a livello di intenzioni. Al contrario, il soggetto può dire di aver effettivamente provato a metterla in pratica pianificando i tempi e le modalità di attuazione. Più la pianificazione è realistica, graduale ed efficace anche solo parzialmente, più l’oggettività del valore diventerà evidente.

Nel rivalutare le scelte fatte e la loro pianificazione ci si focalizzerà non sui risultati esteriori, ma sulla fedeltà espressa nell’agire pratico: non sulla considerazione, cioè, che si è necessariamente avuto pieno successo, ma che si sono impiegati i mezzi disponibili, si è perseverato fino ad esaurire le possibilità a disposizione, si sono valorizzare le risorse a disposizione. Questo tipo di valutazione lascerà il soggetto fondamentalmente sereno e soddisfatto di sé anche dinanzi a possibili fallimenti e lo porterà, comunque, ad imparare qualcosa di utile per il futuro anche da situazioni difficili, limitanti o deludenti.

7. Mi sento disposto a ripetere le scelte fatte.

Un ultimo elemento va preso in considerazione per evidenziare in che misura una decisione esprime un valore oggettivo: la ripetitività. La decisione espressiva di un valore oggettivo non si riduce mai ad una scelta occasionale e isolata, ma tende a ripetersi nel tempo, a produrre atteggiamenti piuttosto stabili, a tradursi in un abito che permane anche nel variare delle circostanze. Bisogna mettere in conto la necessità di tempi lunghi e di esercizi non sempre spontanei di buona volontà. Solo le scelte ripetute molte volte e per un tempo prolungato tendono a consolidare il valore che esse esprimono.

Ma è la forza del valore che attrae e porta a sceglierlo sempre più spesso e più facilmente, oppure è la scelta ripetuta del valore che lo chiarifica e lo rende sempre più attraente? Probabilmente il processo è circolare. Quanto più un valore è chiaro ed evidente tanto più facilmente tende ad attivare la volontà del soggetto di sceglierlo. D’altra parte, quanto più la volontà del soggetto si esercita a scegliere un valore che inizialmente non appare così attraente o evidente per se stesso (si pensi per esempio all’osservanza della castità tra fidanzati), tanto più il valore stesso si chiarifica e rivela i significati profondi di vita e di bene che esso incarna.

L’osservazione attenta delle decisioni del soggetto e la loro rilettura alla luce dei sette punti descritti sopra può essere un modo efficace per verificare l’oggettività di un valore e per incoraggiare il soggetto a perseverare nella scelta di esso. Ogni decisione o attività * che viene riconosciuta come un bene, * che viene portata avanti anche a costo di qualche sacrificio o rinuncia, * che esprime una triplice apertura, * che lascia alla fine un senso di gioia unito ad un senso di fierezza, * che può essere affermata pubblicamente e proposta ad altri, * che è perseguita nella fedeltà attraverso una pianificazione e mezzi appropriati * e che è ripetuta in maniera abbastanza regolare diventa realmente il veicolo di un valore, di una forza attrattiva e motivazionale che costruisce sia il soggetto che la comunità di cui questi fa parte.

Una operazione anche di gruppo

L’appropriazione del valore operata dal singolo vale anche come operazione di gruppo. Infatti, proprio perché oggettivo, il valore è anche condivisibile. Le attività di ogni giorno, allora, possono essere rilette e approfondite sia nel colloquio personale con il singolo sia nell’ambito delle dinamiche di gruppo, in vista della chiarificazione dei valori in esse espressi. In questo caso, lo scambio e la condivisione permettono ai membri del gruppo di aiutarsi a vicenda a riconoscere le caratteristiche di un valore oggettivo e condiviso.

Si tratta di partire da un atteggiamento di fiducia che vede la diversità di esperienza non come un limite, ma una potenzialità. Perfino una misura ben regolata di conflittualità, nella condivisione di gruppo, può costituire, non una minaccia, ma piuttosto un’occasione per approfondire i valori dell’agire comune e per attivare la ricerca di soluzioni nuove ed originali ai problemi.

Non sempre sarà possibile esplorare in gruppo tutte e sette i momenti caratteristici del processo di appropriazione dei valori. Tuttavia è possibile approfondire il significato di un’attività di gruppo, anche quella più quotidiana, sollecitando il gruppo a riconoscere il valore oggettivo in essa espresso. Si tratterà, in tal caso, di aiutare il gruppo a riconoscere come quel valore sia connesso con la vita concreta e la promuova. Ciò che è connesso con la vita concreta diventa per ciò stesso interessante. Una classe di studenti può trovare noiosa la lezione sul teorema di Pitagora. Nondimeno, al termine della spiegazione e degli esercizi sul teorema stesso, si potrebbe estendere ed approfondire il discorso, invitando la classe a riconoscere come lo studio di un teorema può toccare la vita di ogni giorno: cosa significa «misurare» gli oggetti o la realtà? Come queste misurazioni riguardano le attività di ogni giorno? Come il processo di misurazione può aiutare e facilitare la vita del gruppo? La chiarificazione di un valore nell’ambito di un’attività di gruppo, oltre alla connessione con la concretezza della vita, richiede anche di vedere come tale connessione è al servizio del bene. Rimanendo con la classe che ha appreso il teorema di Pitagora si potrebbe continuare la condivisione in questo senso: che cosa rivela il fatto che nella realtà si può riconoscere una certa «regolarità» nella misurazione delle cose? Che cosa dice tutto ciò circa la tendenza della persona a superare se stessa e la realtà stessa? Che cosa dice di un Dio creatore il fatto che tutto nell’universo sia fatto «secondo peso e misura?» (Sap 7,15-21)? Una conseguenza immediata dell’aver riconosciuto un valore per la vita esercitandosi ad apprendere una legge di geometria ha un’ulteriore e fondamentale conseguenza: il fatto che esista una regolarità nella misurazione della realtà può toccare (in positivo o in negativo) le relazioni. Per esempio, il rapporto tra quello che un operaio guadagna e quello che produce o consuma esprime una proporzionalità? Oppure, di che cosa tieni conto quando «misuri» il tempo da distribuire tra le diverse attività della giornata? Esiste un rapporto regolare tra l’attenzione da dare ad un obiettivo da perseguire e l’attenzione da dare alle persone coinvolte nel perseguimento di quell’obiettivo? Alla luce della riflessione fatta che cosa riconosci di te stesso, del tuo modo di sentire e reagire nella vita, di comportamenti vecchi che forse vanno modificati o di comportamenti nuovi che andrebbero attivati? Il fatto che in un’attività di gruppo si possa arrivare a riconoscere il legame con la vita e con il bene concreto significa arricchire l’attività stessa di un significato personale e, allo stesso tempo, condivisibile con la comunità. Scoprire, poi, che questo legame ha implicazioni per il vissuto relazionale e quindi per la qualità del proprio stile di «amore» significa incoraggiare la crescita delle persone nell’apertura e nel superamento di sé. Ciascuno degli studenti allora «comincerà a vedere sempre meglio l’importanza di apprendere un concetto astratto per il fatto che vi ha scoperto in esso un significato esistenziale. Allo stesso tempo lo stesso studente comincerà a comprendere meglio se stesso attraverso la lezione a scuola» [3].

Apprendimento e miglioramento di sé

È essenziale tenere presente che l’appropriazione dei valori è un processo che non si attiva spontaneamente, ma esige uno sforzo pedagogico da parte degli educatori, sia a livello individuale che di gruppo.

Tale sforzo pedagogico, idealmente, dovrebbe mirare ad attivare innanzitutto la motivazione dei soggetti all’apprendimento dei valori stessi: suscitare curiosità, interesse, gusto per la scoperta dei significati sottesi a tutte le attività umane. Quindi, dovrebbe stimolare la riflessione con domande aperte che conducano, tuttavia, i soggetti ad allargare l’orizzonte della loro prospettiva nella direzione del bene concreto e dell’apertura all’alterità. Si tratta perciò di superare la dicotomia che spesso, invece, si riscontra nelle attività formative: quella di una riflessione magari profonda e stimolante, ma che non ha connessione con l’attività pratica; oppure quella di attività pratiche entusiasmanti e intense, ma che non sono seguite e supportate da riflessione. Infine, lo sforzo pedagogico teso all’appropriazione dei valori nel gruppo dovrebbe aiutare i soggetti a riconoscere, nell’attività svolta, come la componente cognitiva possa interagire con quella affettiva e comportamentale.

L’educazione aiuta i soggetti non solo ad imparare concetti, nozioni, nuovi schemi cognitivi, ma a riconoscere che quell’apprendimento tocca il proprio modo di sentire, rivela qualcosa di se stessi, e permette di valorizzare le proprie esperienze e conoscenze per migliorare la vita.

NOTE

1 Mi ispiro all’opera di E.L. Tan, The clarification and integration of values, Julie M. Borje, Manila 1989.

2 E. Corti, Il cavallo rosso, Ares, Milano 2006.

3 E.L. Tan, The clarification and integration of values, cit., p. 79.