L'animazione

pastorale

Juan E. Vecchi

0. INTRODUZIONE

Il tema che mi hanno chiesto di commentare è ANIMAZIONE PASTORALE. Considerando che animazione è il "sostantivo" mentre pastorale è "l'aggettivo", non parlerò tanto della pastorale salesiana, dei suoi contenuti, problemi e interrogativi - ricordo di aver fatto già una conferenza in merito nel Capitolo scorso - ma di come coinvolgere attivamente persone e comunità nei processi pastorali.

Nelle pagine che avete tra le mani ho cercato di raccogliere le idee che in questi sei anni noi - SDB e FMA - abbiamo messo in circolazione. Accenno anche alle esperienze più significative vissute nello sforzo di animare la Congregazione, le comunità ispettoriali e le comunità locali. Aggiungo oralmente qualche valutazione su situazioni createsi e risposte avute. In questo momento è importante per voi rivedere in un sol colpo d'occhio la sintesi degli stimoli ricevuti.

La relazione si articola in quattro parti. Prende l'avvio da un'idea generale sull'animazione pastorale (prima parte), per considerare poi l'animazione nel nostro lavoro coi giovani (seconda parte). Si sofferma in terzo luogo sull'animazione delle comunità in ordine al lavoro pastorale (terza parte) e termina con qualche commento sugli animatori pastorali (quarta parte).

Ciascuna delle quattro parti è a sua volta costruita come una collana di accenni, suscettibili di sviluppi lunghi o brevi. Su ciascuno di essi ci potremmo fermare qualche ora... o anche lasciarli alla vostra meditazione. Nel primo caso la conferenza durerebbe parecchi giorni. Edotto però da un'esperienza personale sull'importanza del calendario nel Capitolo Generale, starò ai tempi. Potete essere sicure che non altererò per niente la vostra tabella di marcia, anche se si afferma che non bisogna prestar fede ai conferenzieri che introducono il loro discorso dicendo: "Sarò breve e chiaro...".

1. L'ANIMAZIONE

La parola animazione non vi è certamente sconosciuta. Potrebbe risultarvi persino molesta se si destasse il sospetto che viene adoperata come una moda, come una sostituzione di termini che non comporta nessun cambio reale né di atteggiamenti, né di metodologie, né di contenuti o che la si vuole propagandare come rimedio per ogni situazione.

Se qualcuna mi domandasse: "Lei potrebbe esprimere tutto quello che dirà senza usare la parola animazione", io risponderei di sì. Così come potrei spiegare ai primitivi della foresta che cosa è una macchina senza pronunciarne il termine. Potrei disegnare le ruote, spiegare l'autopropulsione, dare un'idea della velocità. Però se disponiamo di una parola che da sola esprime la totalità, che con un solo suono dischiude una serie di significati collegati che si richiamano e si includono, abbiamo uno strumento più adeguato per pensare ed esprimere un'idea complessa in forma unitaria.

Le parole sono come accordi musicali: hanno valore o significato fondamentale e infinite risonanze o significati collegati che vengono percepiti man mano che l'intelligenza stessa acuita dalla riflessione si rende capace di accoglierli. Si dice che consegnano una "costellazione" di significati o un piccolo universo di simboli. È dunque comprensibile l'impressione che sull'uso e abuso del termine animazione può avere qualcuna di voi, impressione raccolta da un autore: "L'eccessiva ampiezza designata con la parola animazione rende la stessa alquanto ambigua, o per lo meno, testimonia i complessi significati inclusi in essa ai vari livelli di profondità".

Infatti voi ne avrete sentito parlare sull'animazione in riferimento all'esercizio dell'autorità, alla formazione, all'educazione. Forse avrete preso parte a discussioni riguardo ai confini reali e alle implicanze di questa scelta: Quando si "governa" e quando si "anima"? Formare è lo stesso che animare la formazione? Avrete forse trovato materiale sull'animazione culturale, sull'animazione sportiva, sull'animazione di gruppi.

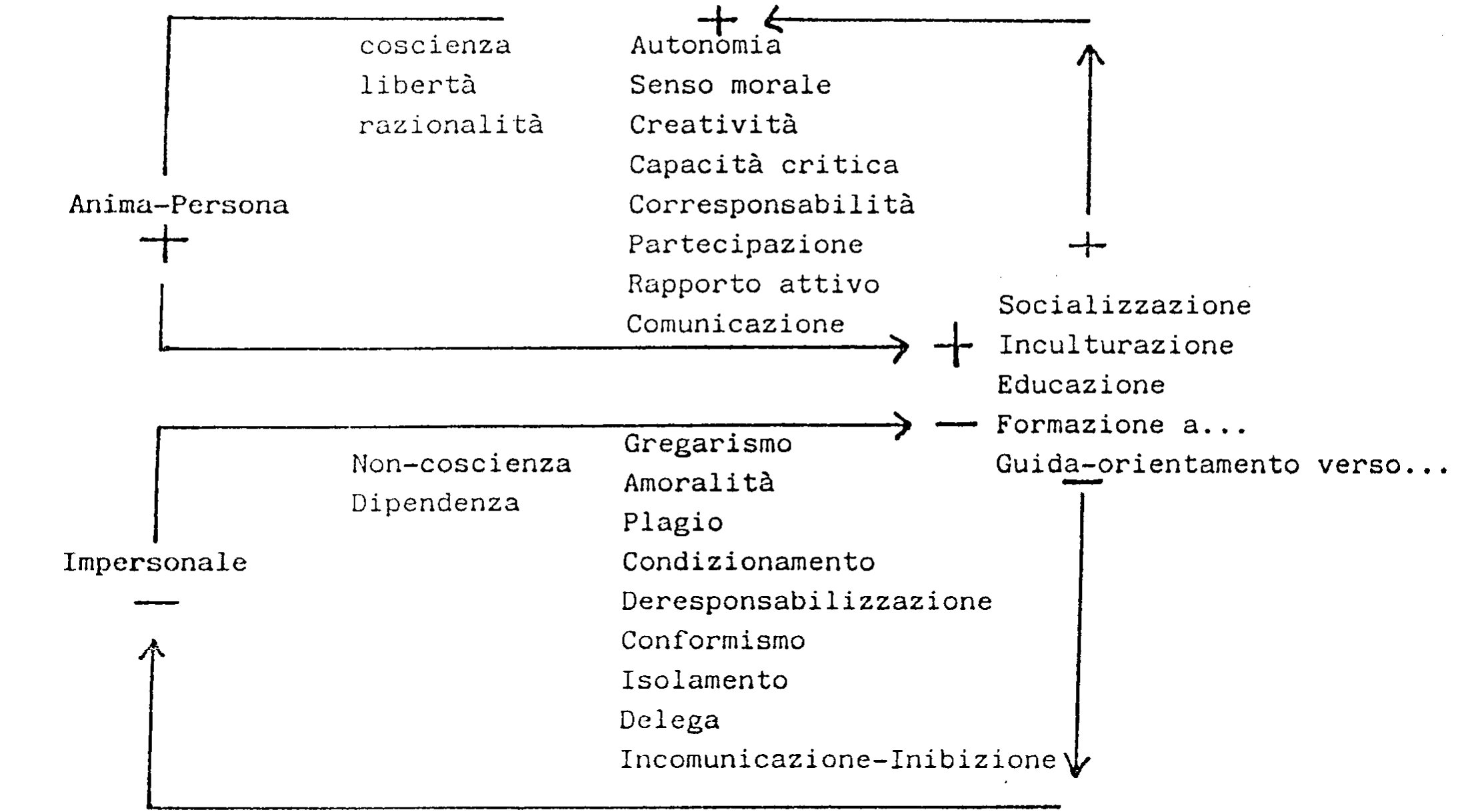

La varietà di usi è però ancorata ad un significato fondamentale espresso dalla radice stessa della parola animazione: è svegliare e coinvolgere la parte più cosciente e libera della persona nei processi che la interessano, facendone una protagonista critica e creativa. Da questo significato fondamentale partono e si diffondono gli altri. Ho cercato di rappresentare graficamente nel punto 1.2. questo diffondersi del significato principale in accenni collegati. A destra di chi guarda trovate una lista di processi che interessano la persona: socializzazione, inculturazione, educazione, formazione a, orientamento verso, guida.

Chiamiamo processi quella organizzazione in fasi progressive di proposte ed esperienze che portano il soggetto da uno stato iniziale al conseguimento di determinati valori, atteggiamenti, abiti che configurano uno stato di superiore maturità o adeguamento. Il processo di socializzazione mira ad inserire la persona nel tessuto dei rapporti sociali in modo non conflittuale o nel migliore dei casi in modo creativo. Il processo di inculturazione tende a comunicare beni, valori e significati che sono propri di una determinata comunità. Il processo di educazione, che comprende anche in certo grado la socializzazione e l'inculturazione, mira a sviluppare in maniera armonica e stabile l'essere della persona secondo le sue concrete possibilità e risorse.

Gli elementi da considerare in un processo sono: il soggetto, le mete, le mediazioni. Quando nei processi che interessano le persone le mediazioni si collocano soprattutto a servizio del conseguimento materiale delle mete stabilite da agenti estranei o esterni alla persona e considerano come secondarie la partecipazione, la creatività, l'autonomia del soggetto, la strada che si percorre segue una direzione contraria a quella dell'animazione. Se invece in questi processi la mediazione si mette soprattutto accanto al soggetto per stimolare la sua autonomia rafforzando le motivazioni, per risvegliare la sua capacità critica e la sua corresponsabilità, richiedere il suo apporto attivo e il suo coinvolgimento creativo nelle proposte, favorire la sua capacità di inventare e comunicare, allora produce una crescita di coscienza e di libertà e matura la persona. E questo è animare.

L'animazione dunque non è propriamente un contenuto o un processo particolare diverso da quelli che abbiamo usato come esempio. Nella vita religiosa l'animazione non è un processo diverso da quello formativo o dal governo, ma è una qualità che compare in tutti i processi liberanti o espansivi che riguardano la persona; è un modo particolare di ordinare gli obiettivi specifici e di pensare i fini di questi processi, aggiungendone altri propri. Se per esempio nell'insegnamento io punto più sulla capacità di ricerca, sullo sviluppo intellettuale, sul gusto della verità intesa come obiettività e come senso della realtà piuttosto che sulla quantità di dati da ritenere, stabilita indipendentemente dalle possibilità del soggetto, io sto mettendo in pratica i principi della animazione. Un analogo esempio si può fare riguardo al governo. La cosa più importante non è il risultato materiale qualunque sia il livello di coinvolgimento del soggetto, ma l'intensità di partecipazione ed elaborazione personale, le qualità e gli atteggiamenti che si sviluppano nel soggetto, in tal modo che sia lui il responsabile e committente dei processi che lo riguardano. Ricordate quel detto solo in parte vero: "impariamo per quello che facciamo, non per quello che ci raccontano".

L'animazione è un metodo, non certamente slegato dagli atteggiamenti interni di colui che lo mette in pratica; un metodo che si fonda su convinzioni e su scelte precise, che ritiene non adeguata alla costruzione della persona e meno efficace per i processi che la riguardano l'imposizione dall'esterno, anche quando questa si esercitasse attraverso meccanismi di consenso di tipo affettivo, economico, sociale o religioso, oppure pretendesse di basarsi sullo stesso valore oggettivo di ciò che si propone.

Sto esasperando un po' le affermazioni per far capire che nell'animazione il soggetto è al centro dei processi ed è quello che viene favorito. Non si dice che da tutti e in tutti i casi, particolarmente nel mondo degli adulti e nei rapporti pubblici, si debbano sempre assumere le esigenze dell'animazione.

Qualcuno potrebbe ribattere che allora l'animazione è in balia dei capricci, della spontaneità naturale, dell'estrosità degli individui e che le proposte obiettive di valori e comportamenti sono secondarie o addirittura non ci sono. Esistono le proposte obiettive di quei valori che sono tipici dei processi che si intendono fare (educazione, formazione religiosa), ma vengono motivati, assunti, interiorizzati: se così non fosse i valori non convertirebbero la persona e non la renderebbero capace né disponibile a "creare" comportamenti in circostanze che non le sono state insegnate.

Tutto quello che antecede spiega perché si afferma che l'animazione si fonda su scelte precise e adopera strumenti confacenti con queste scelte.

Il primo di questi presupposti è che la persona deve essere protagonista e committente principale di tutti i processi che la riguardano. Il secondo vuole che la persona non venga considerata "a fette" ma come una "unità sistemica originale". Unità sistemica significa che qualunque aspetto di essa venga interessato, sviluppato o umiliato influisce nello stesso tempo sul tutto. "Originale" significa non rigidamente determinata né riguardo ai punti di partenza né riguardo ai risultati. In modo tale che a uguali punti di partenza con uguali stimoli possano corrispondere in due persone diverse esiti o risultati diversi. La negazione del determinismo è l'affermazione della necessità di percorsi personali. La terza afferma che la comunicazione - comunicare, ricevere comunicazione, comunicarsi - è la via di conoscenza della realtà, dunque anche di crescita della coscienza e delle possibilità della persona: imparare e inventare linguaggi e significati, sviluppare, sintetizzare, ricomporre e verificare. Per questo il metodo dell'animazione assume come strumenti propri il gruppo e la ricerca comune.

Poiché è metodo, qualità, modo, l'animazione è applicabile a diversi processi o aree di contenuti e valori. Di qui la legittimità degli aggettivi che la qualificano: animazione sportiva, animazione culturale, animazione religiosa. L'aggettivo accenna sia all'area oggettiva sia ad un insieme di risorse metodologiche proprie.

L'animazione applicata alla pastorale tende a sviluppare i processi tipici di quest'area secondo il quadro personalizzante presentato precedentemente. Ha in tale senso ragioni fondanti proprie, come ha risorse e possibilità diverse da quelle adoperate in altre aree.

Quanto abbiamo detto sulla persona - e cioè che nessun valore la modifica o le è assimilabile se non raggiunge la coscienza e la libertà - non solo viene confermato dalla teologia che guida l'agire pastorale, ma viene condotto da essa a visioni più profonde.

Difatti la pastorale fa tre tipi di processi: il primo è l'educazione alla fede e della. fede,che aiuta la persona a rispondere alla chiamata che Dio le fa alla comunione con Lui; il secondo è la formazione nella storia, nel tempo, della comunità cristiana costituita da coloro che accolgono la chiamata del Signore a vivere in Cristo secondo il Vangelo; il terzo è l'impegno da parte di questa comunità di lievitare il mondo secondo lo spirito del Vangelo. Questi sono i tre processi fondamentali della pastorale, intimamente collegati fra loro: uno nella persona, uno nella comunità, ecclesiale, uno nel mondo. Per capire meglio alcuni aspetti si può enunciarli anche in ordine diverso: mondo, persona, Chiesa. Però il punto di partenza é la risposta personale di fede che alcune persone nel mondo danno alla chiamata che Dio rivolge in Gesù Cristo, come il punto di partenza della incarnazione è stato il sí di Maria e quello del Verbo incarnato.

Ora é nella natura di questi processi il non poter essere condotti e maneggiati soltanto dall'esterno, ma di essere legati all'accoglienza e alle risposte che il cuore della persona è capace di dare.

Per la vocazione alla fede, che è dono e rapporto, appello continuo e risposta, l'esistenza umana acquista una forma originale: l'uomo diventa interlocutore di Dio,ascoltatore della sua parola e invitato a rispondergli secondo i modi con cui questa voce e questa presenza appaiono nella sua vita. Un tale dialogo avviene a livello profondo della coscienza personale. Tutto ciò che dall'esterno lo può rivelare o favorire è utile, appartiene all'ordine delle mediazioni.

Non va sottovalutato, perché è richiesto dal nostro essere corporale che vive nel tempo; però si deve sapere che ogni stimolo proveniente dal di fuori ha come intenzione di toccare il nucleo più profondo della persona, in modo che essa percepisca e accolga personalmente il dono che Dio le fa chiamandola all'esistenza e alla fede. Il dialogo della fede non avrà luogo se il soggetto non lo prende su di sé nella vita e sul serio, qualunque siano "le pratiche" o "cerimonie" esterne a cui si è abituato.

La seconda meta riguarda la formazione della Chiesa,della comunità costituita da coloro che rispondono all'appello di Dio. Anche nella Chiesa l'organizzazione esterna è una mediazione, mentre la realtà più profonda è il suo essere Corpo di Cristo che realizza in maniera comunitaria la comunione con. Dio.

Gli Atti presentano la Chiesa come la comunità di coloro che hanno risposto alla chiamata di fede che Dio ci ha rivolto in Cristo. Questa la realtà. La mera aggregazione esterna delle persone non potrebbe far crescere la Chiesa se non si rafforzasse nei suoi membri la consapevolezza e il coinvolgimento personale nel mistero di comunione con Dio a cui sono stati chiamati e nella missione di annunciarlo e incarnarlo. La Chiesa si costruisce come comunione di persone che in coscienza e per decisioni personali aderiscono a Cristo. L'appartenenza vera non avviene per iscrizione all'anagrafe né per assistenza ad atti esterni, ma per adesione personale a Cristo.

Viene poi il terzo processo pastorale. La Chiesa vivendo nel mondo e partecipando alla sua unica storia, ne è il sacramento e annuncio della sua realizzazione. Infatti essa s'impegna a realizzare la comunione tra gli uomini mediante la carità rivelando la chiamata alla vita divina propostaci da Cristo e facendo prendere coscienza delle conseguenze che si riversano anche sull'esistenza storica. Animatore di questo cammino di crescita, così come della Chiesa, in eventi religiosi e profani è lo Spirito di Dio, ci dice la Scrittura. È un filone biblico che vale la pena di approfondire: dall'atto creatore, passando per la vocazione dei patriarchi e per la formazione del popolo, arrivando al culmine del "riempimento" dì Spirito in Gesù, e la sua "diffusione" nella Chiesa. Ora lo Spirito che ha fatto e fa crescere la storia umana - una sola storia - verso il suo compimento opera illuminando e muovendo, rafforzando e coinvolgendo coloro che percepiscono i suoi "gemiti".

Seguendo queste indicazioni che vengono dalla pedagogia di Dio, che parla alla coscienza, che coinvolge nella storia della salvezza, la pastorale può prendere il cammino dell'animazione.

2. L'ANIMAZIONE NELLA PASTORALE SALESIANA

Ma veniamo ai Salesiani e alle Figlie di Maria Ausiliatrice. L'animazione appare particolarmente congeniale alla loro pastorale per due ragioni: per la scelta educativa e per il sistema che nella loro azione educativo-pastorale applicano: il Sistema Preventivo.

La scelta educativa non è esterna o congiunturale alla pastorale salesiana, ma è qualificante e sostanziale. Non mi dilungo; vi rimando ad una conferenza ascoltata dal vostro ultimo Capitolo Generale (il diciassettesimo) e alle considerazioni disseminate nel libro degli Atti dello stesso CG, in cui si dice che la scelta educativa è collegata con tutti gli elementi della vita religiosa del vostro Istituto (cfr Natura educativa dell'Istituto delle FMA in Conferenze CG XVII).

È chiaro che non tutti coloro che s'impegnano nella pastorale giovanile fanno formalmente la scelta educativa. Anche se ogni azione pastorale ha una sua forte incidenza educativa perché sviluppa la totalità della persona, tuttavia soltanto alcuni assumono esplicitamente e direttamente il compito educativo, vale a dire lo sviluppo integrale, religioso e culturale della persona.

La meta del cammino educativo cristiano è sì la maturazione della fede, ma nel quadro dello sviluppo integrale della persona inteso e appoggiato direttamente nei suoi diversi aspetti secondo la natura di questi.

C'è nella Chiesa chi sceglie di dedicarsi ai giovani che hanno già operato o che possono operare una scelta di fede e li accompagnano nello sviluppo di questa, affidando altri aspetti della formazione umana ad altre agenzie. Fanno con loro un cammino strettamente religioso. Ma c'è anche chi - e questo è il nostro caso - per motivi di carità o per criterio pedagogico, si propone di fare con i giovani un cammino che permette di proiettare la fede su esperienze varie di vita e d'altro canto consente di continuare un discorso di crescita anche quando la soglia della fede e della appartenenza alla comunità cristiana non viene raggiunta.

La scelta educativa, in quanto interna alla nostra pastorale, determina il nostro campo pastorale. Non ci dedichiamo soltanto a ragazzi e ragazze "che vengono alla parrocchia", nei quali c'è un primo desiderio o forse una prima decisione di fede, ma accogliamo il ragazzo o la ragazza comuni - in alcuni luoghi anche non cristiani - disposti a fare un cammino, o bisognosi comunque della "carità" cristiana.

In forza della scelta educativa abbiamo un'organizzazione particolare di contenuti, per cui non facciamo soltanto catechesi o scuola di religione, ma assumiamo tante altre esperienze, forse ritenute trascurabili per la fede da chi ha operato un'opzione diversa. Certamente la catechesi è prioritaria e caratterizzante per noi; ma la nostra organizzazione di contenuti assume e valorizza le esperienze giovanili quotidiane, perché in esse si percepisce e si gioca il senso della vita e si scopre anche il valore diverso della fede.Come conseguenza noi facciamo con i giovani un certo cammino di maturazione culturale, partecipiamo alle loro esperienze sociali, valutiamo positivamente le domande ricreative. Chi non ha operato la scelta educativa prescinde da queste esperienze. Egli mira a realizzare direttamente ciò che è specifico della missione della Chiesa: sacramenti, predicazione, partecipazione alla comunità cristiana.

La nostra scelta educativa dà dunque anche i principi del metodo. Noi prendiamo come punti di partenza del cammino di fede il punto in cui i giovani si trovano. Accettiamo che per alcuni svantaggiati in partenza il punto di arrivo non sia la meta ideale. Siamo sempre preparati e desiderosi di aiutarli ad aprirsi al Vangelo, ma cerchiamo anche di sottolineare i valori specifici di altre esperienze che per alcuni sono più immediate e sentite.

La scelta educativa determina ancora il tipo di opere e lo stile delle iniziative: noi operiamo non soltanto nelle istituzioni pastorali, come sarebbero le parrocchie, ma in istituzioni educative come sono le scuole, i centri giovanili, anche se ovunque la nostra intenzionalità è pastorale.

Distinguo solo per chiarire, per far vedere come le strade possono essere diverse secondo la scelta fatta. So che nella pratica i due aspetti si fondono e attraverso ogni iniziativa si vuole la formazione cristiana dei giovani.

Se si abbandonassero queste scelte, l'identità pastorale dei Salesiani e delle FMA non sarebbe più la stessa. Infatti se la scelta educativa appartiene alla natura dell'istituto, abbandonare questa scelta sarebbe "snaturare" l'istituto medesimo.

Ciò non vuol dire che là dove i condizionamenti sociali impediscono di realizzare la scelta educativa, non se ne possa fare un'altra anche con frutto. La vita infatti è superiore ad ogni piano, ad ogni regola.

La prima norma é vivere. Quindi dove non sono possibili programmi, iniziative e ambienti specifici, la capacità educativa che è tipica dell'istituto si riversa sulle attività "religiose", le sole possibili, qualificandole.

Si potrebbe continuare evidenziando come questa peculiarità non influisce soltanto sul lavoro pastorale, ma caratterizza addirittura il tipo di comunità e la pratica dei voti.

Non credo che sia possibile alla pastorale dedicarsi unicamente a fare "proseliti" (lo dico in senso peggiorativo). Fare proseliti è comportarsi come diceva Gesù ai farisei: voi andate fino alla fine del mondo pur di aggregare uno al vostro gruppo. Tutto lo sforzo è puntato sull'aggregazione di nuove persone, in funzione dell'aumento di potere e di influsso del gruppo. Questa intenzione, se è principale ed esclusiva, non è connaturale a nessun tipo di pastorale ben impostata. La prima finalità è la salvezza della persona in Dio. L'aggregazione è sempre la conseguenza della risposta libera che essa dà, come è capitato con gli Apostoli. Ma per coloro che hanno fatto la scelta educativa questo principio diventa orientamento e prassi quotidiana.

Una ulteriore ragione ce la offre il Sistema Preventivo che fa appello alle risorse profonde della persona - ragione, religione, amorevolezza - più che a condizionamenti esterni: ragione come capacità di cogliere il valore e il senso delle cose; religione che non consiste solo nelle pratiche esterne stabilite dall'istituzione educativa, ma che è soprattutto interpellare e formare la coscienza e aiutare la persona a mettersi in ascolto di Dio; amorevolezza come capacità di rispondere al dono gratuito che l'altro offre nel rapporto interpersonale.

Non vengono sottovalutati gli elementi di stimolo e gli appoggi esterni. La persona infatti viene coinvolta attivamente in un ambiente che è propositivo e liberante, ricco per la molteplicità delle proposte. Non è pere un ambiente preparato e custodito da altri perché il soggetto semplicemente lo rispetti e lo goda; esso è chiamato a costruirlo, partecipando alle attività (musica, teatro, sport) e all'elaborazione della norma su cui si sostiene.

In esso si stabilisce un rapporto educativo che è molteplice, con educatori e con amici, personale e di gruppo, di scambio amichevole, maturo e maturante. Certamente è un rapporto basato piú sull'autorevolezza del testimone e del maestro capace di indicare cammini che sulla autorità come imposizione.

Oggi peraltro non sembra possibile nessun altro stile di educazione. Ma per noi non è un criterio legato alle circostanze odierne. È invece un metodo ispirato alla comprensione del comportamento di Dio con i suoi figli.

Le istanze dell'animazione, che potrebbero essere enunciate con parole del Sistema Preventivo, si applicano soprattutto a tre ambiti: all'assistenza o rapporto educativo, al processo educativo dei giovani, alla comunità educante.

Assistenza e rapporto educativo stanno ad indicare un'unica realtà.

L'assistenza, se non si riduce al fatto occasionale di vigilare pur nel miglior senso, è il rapporto educativo globale e permanente concepito in una certa maniera: come condivisione di una esperienza.

Sull'assistenza vi ricordo un grappolo di fatti. Il primo è la permanenza di questo .elemento nella tradizione salesiana: abbiamo sempre conservato questo elemento a livello di riflessione teorica e a livello pratico. Ogni qual volta si mette a fuoco il Sistema Preventivo questo punto emerge come il principale. Sono variati i criteri pedagogici, si sono modificati i comportamenti dei giovani, si è evoluta l'organizzazione dei nostri ambienti, ma nei momenti di approfondimento o ripensamento del nostro agire ribadiamo - testimoni ne sono gli Atti dei vari convegni - l'assistenza.

Resta però una certa difficoltà ad interpretarla oggi. Da cosa proviene questa difficoltà? Forse dall'incertezza che ha l'educatore riguardo al proprio ruolo. Per alcuni educatori è il momento di riprendere una forma più direttiva, mentre altri pensano che bisogna aprire spazi di libertà. Ciò si riflette in differenze di criteri davanti a situazioni concrete. Fino a che punto si può lasciare questo o quello all'autodeterminazione dei giovani? In che misura comprometto il fine dell'educazione e le norme dell'istituto se io affido questo o quello alla forza delle sole motivazioni? Mentre qualcuno si ripromette di fare un interessante cammino educativo aprendo un certo spazio all'autodeterminazione e alla creatività, qualche altro pensa che ciò compromette le mete educative e le caratteristiche dell'ambiente.

L' incertezza può provenire anche dalle nuove forme di educazione non strutturate. Era facile per una suora farsi presente in cortile, a ore determinate e incontrare le ragazze ivi confluite per forza dell'orario. Era un incontro "programmato", non certamente da sottovalutare. Oggi però si vanno moltiplicando le forme meno strutturate di educazione. Ogni giorno ci sono piú comunità che vi intervengono. Non mura, non orario, non luogo comune, non programma per grandi gruppi. Allora dove si trovano i giovani per "assisterli"? Questa situazione ci richiama al senso fondamentale dell'assistenza soprattutto come rapporto personale di condivisione maturante.

Un'altra difficoltà può venire dalla lettura che i giovani fanno della nostra assistenza. Poiché è a servizio loro non possiamo tralascia re di interrogarci sulle loro aspettative riguardo alla nostra presenza. Aspettano un richiamo a regole da osservare o una possibilità di dialogo franco sulle questioni che loro interessano? Un dialogo su proposta nostra oppure su iniziativa loro?

Finalmente un'altra ragione d'incertezza può venire dall'esigenza di preparazione. Non penso che si possa parlare dell'assistenza definendola solo come lo "stare fisicamente insieme", o come una presenza di carità e amore generico. I giovani si aspettano che l'assistenza dia loro qualche aiuto valido per la loro crescita: sarà la cultura, sarà l'esperienza, l'orientamento, la vita in gruppo. L'intervento richiesto va oltre il semplice stare con essi. Questa è una forma ancora possibile particolarmente da parte di personalità ricche, ma non la più comune oggi di svolgere il ruolo di assistente-educatore. Da lui si richiede che sia capace di appoggiare e guidare un interesse o un'attività giovanile in ordine ad una maturazione completa del giovane.

Una conclusione abbastanza condivisa potrebbe essere quanto afferma Don Giovenale Dho in un suo studio, che cioé una riformulazione attuale dell'assistenza si deve pensare nei termini di chi è presente nella vita e nel mondo dei giovani come animatore, con tutte le caratteristiche, gli atteggiamenti e le esperienze interiori che ciò comporta (cfr Giovenale Dho, in Il Sistema Preventivo tra pedagogia antica e nuova).

E quali sono le caratteristiche dell'animatore? Anzitutto il rapporto amichevole o, come dicono i trattati "secolari" sull'animatore, un rapporto "contrattuale", "democratico". Non premo sul significato preciso di questi termini. Li adopero soltanto per esprimere l'idea che il rapporto veramente maturante non è quello che si stabilisce in forza del ruolo dato dall'istituzione, ma proviene dall'accettazione del giovane: dall'aver guadagnato il cuore, la fiducia, perché hanno scoperto in me un valore, una capacità dialogante, una fonte di arricchimento per loro. Il rapporto che si stabilisce con loro non è contrattuale formalmente, ma lo è realmente: influisce colui che è stato riconosciuto come persona valida e disponibile. E questo è tipico dell'animatore: essere una presenza propositiva, stimolante dello sviluppo.

L'assistenza dunque è la forma che l'animazione prende nel nostro compito educativo. Ne verifica le condizioni quando è presenza fisica, "stare con", condividere. Però la sola presenza fisica sarebbe inespressiva se non diventasse anche accoglienza personale, volontà di incontro, valutazione positiva delle aspirazioni e dei gesti anche imperfettamente abbozzati. L'assistenza risulta animante quando è al servizio della persona piú che dei fini e delle norme istituzionali. I fini e le norme stabiliti da un'istituzione giovano alla persona, perché quando si trascurano cade anche il quadro ambientale che sostiene i servizi che le si offrono. Però nella sua figura ed espressione più immediata e percettibile l'assistenza deve apparire come accompagnamento della persona.

Sarà quindi stimolo all'espressione e all'iniziativa, presenza testimoniante e propositiva. Si svilupperà in contesto di rapporti molteplici, per progettare e realizzare insieme.

Il secondo ambito a cui applicare le istanze dell'animazione è il processo educativo cristiano. Suppongo sia chiara cosa significhi "processo educativo cristiano": quella organizzazione pedagogica di contenuti ed esperienze per portare una persona attraverso fasi progressive da uno stato di immaturità naturale a quelle che consideriamo le mete educative finali. Se il soggetto che ho davanti a me è una bambina di sette anni e quello che intendo proporre è la vita di fede con esigenze di ordine cognitivo ed esperienziale, con esigenze di atteggiamenti e abiti,dovrò studiare quali, quanti e come, in che ordine distribuire e approfondire i diversi aspetti e dimensioni, affinché la maturità agogna ta avvenga in lei. Inerente all'idea del processo sono l'ordinamento, la progressività, il tempo, gli obiettivi intermedi, lo stato finale.

Il processo educativo cristiano accoglie i principi dell'animazione quando assume come pastoralmente valido e indispensabile il doppio versante, cioè gli interessi e le domande vitali dei giovani e le esperienze tematicamente religiose: cioè l'intera vita.

Per la catechesi si dice che se la parrocchia non riesce ad offrire essa stessa spazi per le esperienze giovanili più tipiche, come la cultura, lo sport, l'incontro, deve almeno fare lo sforzo di raccordarle, aiutare a ripensarle e interpretarle in chiave cristiana.

L'uomo vive e sente la fede non soltanto quando s'inginocchia in chiesa, ma nella famiglia, nel lavoro, nella politica. E se la fede per sua natura fosse soltanto un settore particolare e staccato della conoscenza e dell'esistenza, se non riuscisse ad esprimersi e ad avere ripercussioni reali sulle altre manifestazioni, allora non potrebbe essere nemmeno un elemento di trasformazione del mondo. Ciò non vuol dire che le esperienze tematicamente religiose non siano le più interessanti o le più toccanti, ma vuol dire che esse raggiungono il livello di "fede" quando irrompono nella vita e la trasformano.

Si assumono le istanze dell'animazione quando il doppio versante delle esperienze si colloca in un circolo di vicendevole approfondimento e comunicazione. Che cosa significa questo? Che le esperienze tipiche dell'età giovanile non vengono considerate come "occasionali" e "passeggere", "di parcheggio", non ci si serve di esse come di "strumenti" per altre finalità, o come "attrattive", ma come di una situazione in cui percorrere un itinerario di maturazione umana e cristiana.

Ci sono due modi secondo cui gli operatori di pastorale ordinariamente prendono le esperienze e le richieste giovanili. Per alcuni è una mera "occasione" che si può creare anche ad arte per perseguire altre finalità: è semplicemente strumentale. Offriamo ai ragazzi un cortile perché cosi li abbiamo alla portata di mano e disposti poi a ricevere il messaggio religioso. Forse nell'intenzione dell'educatore la cosa veramente educativa è la proposta religiosa. Ti do dunque il piacere (gioco) o l'utilità (scuola) e poi tu ti arrendi a trattare anche il tema religioso che era il principale nelle mie finalità. Non condanno questa modalità, perché il momento religioso si riversa di fatto sugli altri a tal punto che non è per niente sbagliato cominciare il cammino proprio da esso. Forse si deve dire che si sottovaluta la possibilità di un'esperienza, la si giustappone di fatto alla fede nella proposta stessa dell'educatore.

L'altra modalità invece è approfondire queste esperienze secondo il valore educativo che esse portano, aprire ai rapporti, alle domande di senso e di vita; rispondendo e allargando questa ricerca fare l'annuncio. Ciò non significa tempi successivi, il che porterebbe, come teme qualcuno, a non arrivare mai alla proposta di fede, ma doppia attenzione. L'annuncio della fede fa impatto diretto in un'area dell'essere umano sensibile al mistero di Dio. Secondo un'espressione dell'Evangelii Nuntiandi (n.25), lo Spirito Santo nell'intimo delle coscienze fa accogliere e comprendere la parola della salvezza. È possibile dunque cogliere immediatamente il senso della proposta di. fede che poi si riversa sulla vita, producendo una conversione di comprensione e di atteggiamento. Ma anche l'altro itinerario è possibile, particolarmente con i giovani "poveri", la cui comune esperienza è forse periferica, ma le cui "briciole" di ricerca non vanno disperse. In tutti e due gli itinerari ci vorrà una mediazione per far l'aggancio tra fede ed esistenza.

Il processo educativo cristiano pensato secondo le istanze dell'animazione pone più attenzione allo sviluppo degli atteggiamenti, attitudini e dinamismi anziché insistere sull'assimilazione di prodotti elaborati, di comportamenti stabiliti, di condotte dettate. Per chiarire questo, riporto quanto il documento della scuola cattolica dice parlando dell'assimilazione della cultura, ma che è applicabile analogicamente ad altre realtà: "La scuola deve stimolare all'esercizio dell'intelligenza, sollecitando il dinamismo della elucídazione e della scoperta intellettuale ed esplicitando il senso delle esperienze e delle certezze vissute. Una scuola che non assolva questo compito e che al contrario offra delle elaborazioni prefabbricate, diventa perciò ostacolo allo sviluppo della personalità degli alunni" (SC 27). È il nodo della "formazione" intellettuale: rifare con il giovane il cammino della verità in modo che sviluppi abiti e capacità di ricerca, onestà verso i dati obiettivi e sensibilità per il senso piú ricco che la realtà rivela. Non sarebbe difficile trasferire lo stesso discorso ad altre aree della formazione, senza sottovalutare in nessun caso valori obiettivi e contenuti.

Infine il giovane va considerato come soggetto del processo educativo piuttosto che come oggetto di un'azione dell'educatore, secondo le finalità di quest'ultimo. Gli si deve progressivamente consegnare la responsabilità delle proprie mete e del proprio cammino. È evidente che la responsabilità è diversa se i nostri destinatari sono bambini di sette anni o ragazzi di 16-18 anni. È importante però che l'educatore sappia che man mano che può e con una certa generosità, deve diminuire, fino a eliminarla, la dipendenza, pur rimanendo sempre come aiuto. E per questo bisogna recepire i segnali di avvenuta o di possibile crescita.

In un libro di Don Milani si racconta che dopo la visita di un pedagogista alla scuola di Barbiana, uno dei ragazzi, colpito dal fatto che lo specialista visitatore non aveva guardato mai i ragazzi durante la conversazione, fece questo commento: "Io so perché quelli che hanno studiato pedagogia non guardano i ragazzi: è perché li sanno a memoria". Non è infrequente procedere per immagini generalizzate a nostro comodo sulla capacità dei giovani riguardo al proprio processo di crescita.

Sappiamo che dal punto di vista pedagogico esiste il criterio di gradualità. La meta dell'educazione è però l'autonomia; far in modo che il soggetto non abbia bisogno dell'educatore nel discernere ed assumere quello che gli conviene.

Il terzo ambito a proposito del quale vengono richiamate le istanze dell'animazione è la comunità educante. Ed è forse l'ambito in cui l'opera di animazione diventa piú visibile. Il tempo è limitato e dobbiamo procedere per accenni.

Ci sono indicatori di ogni tipo che segnalano la comunità come unico possibile soggetto-oggetto dei processi educativi e l'ambiente indispensabile perché questi avvengano. L'educazione è diventata complessa. Gli stimoli, i rapporti, le conoscenze e le proposte sono talmente molteplici che la loro sintesi, organizzazione e interpretazione oltrepassano non soltanto l'azione di un singolo educatore , ma le stesse agenzie minori (famiglia, scuola). L'educazione, cristiana e non, richiede un accordo di intenti, criteri e interventi. O si lavora in maniera convergente o si favorisce la frammentarietà.

Ho parlato della comunità educante come soggetto-oggetto di processi educativi, perché se non è capace essa stessa di assumerli, non potrà nemmeno proporli efficacemente. Se la parte adulta della comunità educante non ripensa ed elabora cultura perché non affronta mai le situazioni problematiche o conflittuali del proprio ambiente, non darà nemmeno ai ragazzi la capacità critica per leggere ed interpretare i fenomeni del proprio ambiente. Se nella comunità come insieme non hanno rilevanza le domande religiose e non si è sensibili all'espressione della fede, non sarà facile nemmeno suggerire ai ragazzi un cammino di fede.

Inoltre la comunità è passata in questi anni da un'organizzazione di tipo verticale ad un'altra di tipo orizzontale. Il criterio partecipati vo si é imposto. Non solo; ma dopo un discorso partecipativo "familistico" impreciso e generico si è arrivati a stabilire livelli di decisione e a concordare strutture di partecipazione. Mentre vari stati hanno reso obbligatoria questa organizzazione, le istituzioni educative e promozionali di ogni tipo hanno assunto lo stesso criterio, arricchendo la loro esperienza di nuove prospettive e possibilità.

Nell'evoluzione della comunità educativo-pastorale si sono chiariti i contributi che possono dare i religiosi e quelli che possono dare i laici. Il discorso non verte tanto sulla distribuzione di ruoli e compiti istituzionali e organizzativi, suscettibili di innumerevoli schemi e combinazioni, quanto sugli apporti specifici in termini di esperienza di vita e di fede.

È stato chiarito autorevolmente ciò che i laici possono dare, non solo come forze di lavoro che si aggiungono a quelle dei religiosi, ma come contributo qualitativo di esperienza cristiana. Lo si è esplicitato attraverso un documento della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, Il laico cattolico testimone della fede nella scuola. Esso raccoglie quanto era già patrimonio di molte comunità educanti. I suoi suggerimenti sono trasferibili in maniera analoga ad altri ambienti educativi non scolastici.

Non è stato invece ancora descritto e organizzato in un documento pubblico simile quale apporto specifico in termini di fede, di professionalità e dí costruzione della comunione hanno da dare i religiosi nella comunità educante come portatori di una particolare vocazione cristiana. L'atteso documento sul religioso educatore non è ancora uscito. Vi sono stati alcuni studi a livello di commissioni episcopali e di gruppi di educatori. Non c'è dubbio che se il ruolo di educatore cristiano viene riconosciuto come un ministero, la figura del religioso o della religiosa dediti all'educazione sarà meglio percepita e valorizzata.

Nel documento sulla Scuola Cattolica della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica agli Istituti Religiosi vengono dedicati tre numeri nel contesto della parte VI dal titolo "Linee operative". La preoccupazione fondamentale riguardo ai religiosi è arginare la diserzione dal campo scolastico. Il documento si sofferma perciò a smontare le obiezioni contro l'attività educativa e ribadisce che la scuola è un campo proprio per l'azione apostolica dei religiosi, ricordando la lunga tradizione che essi hanno in questo settore (cfr nn.74-75-76).

Il documento successivo, dovendo descrivere il ruolo dei laici, accenna anche ai religiosi evidenziando l'aiuto che da essi può provenire alla comunità educante.: "Lo spirito innovatore delle beatitudini, la continua chiamata al Regno come unica realtà" definitiva, l'amore del Cristo e degli uomini in Cristo come scelta totale della vita" (n.43). Riconosce anche "la testimonianza qualificata sia individuale che comunitaria dei religiosi e delle religiose nei propri centri" (n.46).

Il documento sulla Scuola Cattolica in Italia è un po' più esplicito, sebbene non piú esteso, riguardo al ruolo di animazione affidato alla comunità religiosa. Dall'insieme e dalla convergenza di questi accenni si vede che al nucleo di religiosi, anche se non esclusivamente, si attribuisce un compito di tipo pedagogico: stimolare l'elaborazione del progetto educativo, la formazione permanente e il dialogo culturale e professionale. Il religioso consacrato non dev'essere il meno sensibile di fronte alle sfide che vengono lanciate all'educazione. Ha nel Vangelo e nella propria vocazione una spinta a pensare con speranza quanto contribuisce alla crescita dell'uomo.

Gli si affida poi un ruolo religioso-pastorale: operare affinché la comunità educante diventi nella misura del possibile una comunità di fede, con espressioni e modelli di identificazione per i giovani. L'attuale pluralismo ci rende rispettosi di fronte alle diverse situazioni delle persone e alle loro scelte; ma anche con questi limiti è possibile fare un cammino con coloro che hanno fatto e vogliono esprimere la scelta di fede, mentre si aiuta ciascuno con la testimonianza, l'amicizia, la lealtà e la parola a maturare cristianamente.

Finalmente c'è un compito comunitario: la partecipazione di tutti nella vita e nella progettazione e realizzazione delle proposte educative e l'inserimento della comunità in realtà più ampie, particolarmente nella Chiesa locale e nel territorio.

Ci si potrebbe domandare a quali condizioni i religiosi riusciranno a svolgere con efficacia questo compito che si presenta allettante ma non scevro di difficoltà. Ne enumeriamo tre.

La prima è assumere comunitariamente la nuova situazione e i nuovi modelli di lavoro. Ci possono essere nelle comunità differenze di valutazioni che incidono sulle linee pratiche. Alcuni pensano che questa forma non avrà il risultato della precedente. Una comunità educante formata per ciò che riguarda il gruppo di educatrici da sole religiose, dicono, non è alla resa dei conti, più efficace di quelle che hanno una alta percentuale di laici? Per controbilanciare una tale valutazione si potrebbe ricordare che il laico ha qualcosa di originale da offrire ai ragazzi che nella loro maggior parte vivranno nel mondo. Certo, ci può essere il rischio che i laici incorporati non siano tutti all'altezza del ruolo pedagogico-pastorale, che vi siano tra laici e religiosi motivi di conflitto e di tensione.

Quando per queste differenze di valutazione la nuova situazione non viene assunta comunitariamente, capita che l'animazione viene curata non come un impegno della comunità, ma come un hobby individuale. Una suora (è un esempio per spiegarmi) che ha capito il problema e ha le qualità di animatrice, stabilisce rapporti, cura la qualifica professionale, incoraggia la partecipazione mentre le altre stanno a guardare o si ritirano.

È vero che non tutte devono fare la stessa cosa. Ma è interessante che alcune linee di lavoro vengano capite, apprezzate, appoggiate e svolte comunitariamente, di modo che ciascuna religiosa, pur avendo un compito diverso, 'sappia che attraverso il rapporto informale, attraverso la collaborazione educativa attraverso l'intervento negli organismi si tende tutte insieme alla lievitazione religiosa della comunità educante.

La seconda condizione è preparare le comunità religiose per il compito di animazione-moltiplicazione. L'esperienza delle beatitudini di cui siamo portatori - come dice Gesù Cristo - non è una lampada da mettere sotto il moggio, ma da far brillare per coloro tra cui lavoriamo. La grazia donataci nella vocazione di religiosi-educatori non è solo per noi. Ma animare pastoralmente richiede competenza ed esperienza acquisita come ogni altro lavoro. Non è frutto di solo entusiasmo o di sola spontaneità. Non vorrei spaventare: preparare specificamente non vuol dire raggiungere alti gradi di conoscenze accademiche; alle volte basta un quadro teoretico abbastanza semplice, incominciare da quello che è possibile, guidati dall'esperienza che abbiamo, dal senso comune e dalla volontà di operare ed essere disposti a fare un cammino.

Terza condizione: ripensare i ruoli e le équipe locali. Da questa impostazione del lavoro possono sorgere alcuni problemi,collegati alla nostra missione e prassi,da non sottovalutare.

Quale influsso reale avranno i religiosi e le religiose sull'educazione dei giovani? Il giorno in cui nella comunità educante i Salesiani o le FMA fossero pochi e occupati in ruoli amministrativi e direzionali, per cui il lavoro di ufficio prendesse la maggior parte del tempo e capacità, potrebbe capitare che il nostro influsso si riducesse ad una misura modesta e la nostra stessa testimonianza arrivasse come da lontano.

Ecco dunque un punto da risolvere: quale il contatto diretto con i giovani? Questo è un nodo vitale. So che ci sono altre religiose a cui non fa problema il fatto che loro siano principalmente organizzatrici delle istituzioni e posseggano le strutture e i mezzi, mentre il contatto diretto e quotidiano è lasciato ad altri.

Penso che per i Salesiani e le FMA il contatto diretto con i giovani è una questione di vita. Noi non lavoriamo soltanto per i giovani, ma con essi e tra di essi. Il Sistema Preventivo si gioca tutto sul contatto diretto e personale, non sull'organizzazione che opera da lontano, anche se questo può sembrare più produttivo in un tempo in cui prevale la mentalità imprenditoriale. Tra di noi le istituzioni, a dimensioni umane, sono state pensate per favorire il contatto diretto, non per sostituirlo e meno ancora per impedirlo. Per questo abbiamo sempre sottolineato l'assistenza crine la manifestazione più caratteristica del Sistema Preventivo. Il salesiano non è un "benefattore" del giovane, ma un educatore-amico. È più importante la sua persona che i soldi che può apportare ad una grossa ma impersonale "opera di bene".

E ancora un problema: se si vogliono evitare i due rischi descritti sopra, per quale tipo di ruoli i religiosi e le religiose si devono preparare in modo che li possano assumere anche nel caso che fossero assegnati per concorso o per antecedenti e non per sola decisione dei proprietari? Penso ai ruoli di orientamento pedagogico, a quelli di contatto educativo personale, a quelli collegati all'animazione educativa e pastorale di tutta la comunità.

3. L'ANIMAZIONE DELLA COMUNITÀ PER LA PASTORALE

Nella parte precedente noi applicavamo l'animazione al lavoro educativo con i giovani e con i collaboratori. Ora vogliamo riflettere su come coinvolgere ispettorie e istituto in un lavoro pastorale con certe linee di lavoro comuni.

Non tutto è chiaro per tutti in merito alla vita religiosa attiva, alla pastorale e alla sua animazione. Perciò si ascoltano domande di questo tenore: perché fare un discorso diretto ed esplicito sull'animazione pastorale? perché creare addirittura un'équipe con questa finalità? non basterebbe rafforzare molto le suore,per esempio, nella spiritualità, nella preghiera, nella vita "religiosa"? Se dovessi rispondere subito, direi che ambedue le cose sono importanti. Non diciamo prendiamo questo e lasciamo l'altro, ma mettiamo i due aspetti in un buon rapporto, in modo che l'uno appoggi, motivi ed alimenti l'altro. Sintetizzare ed unire è meglio che contrapporre ed eliminare.

Alcune premesse dunque, anche se scontate, vanno ricordate per non ricadere in polemiche domestiche o in polarizzazioni gratuite.

La nostra vita presenta aspetti diversi, inseparabili nell'esperienza della persona(ricordate il principio che la persona non va mai considerata "a fette"). Questi aspetti si influiscono e si colorano vicendevolmente e si realizzano assieme come se fossero l'uno contenuto nell'altro. Ogni distinzione tra di loro è formale, sebbene giustificata; ma ogni separazione reale è fuorviante e mortale: è come una vivisezione. Per esempio noi non saremmo buoni religiosi se allo stesso tempo e allo stesso momento e per le stesse ragioni non fossimo buoni salesiani. Il nostro modo di essere religiosi è essere salesiani. Sin dal primo momento siamo inseparabilmente religiosi salesiani. Sono due realtà separabili nella mente ma non nell'esistente. Come non sono separabili sin dal primo momento del concepimento il nostro essere umano dall'essere uomo o donna.

Lo stesso capita tra il religioso e l'apostolico. Qualcuno contrappone o stacca i due aspetti, mettendo uno come posteriore all'altro. La vita religiosa è piú importante, dicono, l'apostolato viene dopo. C'è da osservare che la vita religiosa come "genere" che abbraccia tutti i "tipi" è un'astrazione utile per la comprensione, però che non si é mai data nella realtà. Si sono date nella storia diverse forme o "tipi" di vita religiosa, di sequela Christi. Ciascuna di esse ha una sua peculiarità, sebbene ci siano in tutte elementi di riferimento comune. La forma contemplativa ha delle esigenze proprie. Delle forme religiose di vita attiva il Perfectae Caritatis afferma: "L'azione apostolica rientra nella natura stessa della vita religiosa... e perciò tutta la vita dei membri sia compenetrata di spirito apostolico, e tutta l'azione apostolica sia animata di spirito religioso" (PC 8).

Di membri appartenenti a questo tipo di istituti religiosi non è comprensibile un giudizio di questo genere: "È neghittoso come apostolo, però in compenso è un buon religioso" o viceversa: "È un grande apostolo, sebbene sia un religioso mediocre". Il "tipo", il "modello", "l'esistenza" del religioso di vita attiva unifica i due tratti. Il religioso di vita attiva in forza della stessa intenzione di seguire più da vicino il Maestro, lo segue nel lavoro per il Regno e per la salvezza del mondo. Ha ricevuto il dono della carità in forza della quale non può non essere portato ad operare nel mondo per la salvezza delle persone.

Lo stesso si deve dire del rapporto di alimentazione tra spirito apostolico e serietà professionale per quei religiosi che operano in campi nei quali questa è indispensabile. Anche riguardo a queste due realtà qualcuno alle volte esordisce affermando che è importante la spinta apostolica più che l'insistenza sull'aspetto professionale. Ma che cosa è la spinta pastorale in quelle aree in cui la stessa carità è fatta di professionalità? Nel caso degli educatori, come capita per i medici, infermieri, ecc., l'aspetto professionale appartiene in tal modo al carattere apostolico, che uno non è buon apostolo se non tende ad essere un buon professionista. Ciò significa che l'aspetto educativo per noi non è una cosa trascurabile quando parliamo dell'animazione pastorale.

Ma se è vero che questi aspetti si richiamano e finalmente devono fondersi facendo la ricca unità della persona, religioso-educatore-apostolo, è vero anche, e questa è la seconda premessa, che l'uno non proviene e non è sostituibile dall'altro, per cui ciascuno va esplicitamente curato sebbene non maniera staccata. Dal buon comportamento in comunità e dall'osservanza "religiosa",che pure ha la sua non secondaria importanza, non proviene la capacità di educare i giovani o di capirli.

La terza premessa è che l'animazione è una prassi. Prassi vuol dire che è orientata da principi, ma è giudicata e corretta dagli effetti reali. Vuol dire anche che non punta soltanto ad insegnare delle "verità", ma persegue la trasformazione della realtà; che non è solo esortazione, ma azione e che, in quanto tale, le sono utili strumenti e procedimenti adeguati; che la considerazione della metodologia di analisi e di intervento non è secondaria né trascurabile.

Enunciate queste premesse, dobbiamo accennare brevemente a tre elementi importanti nell'animazione pastorale di una comunità, sia essa mondiale, ispettoriale o locale. E precisamente: gli obiettivi da propor re nell'opera di animazione; il contenuto e il metodo delle decisioni (o del governo); la comunicazione tra i diversi livelli, cioè tra i centri, in cui vengono elaborati orientamenti e progetti, e gli operatori.

Il primo elemento importante sono gli obiettivi dell'animazione. Su che cosa devo puntare per animare una comunità locale, ispettoriale e mondiale? Se gli obiettivi sono troppo settoriali non servono; se sono esterni alla persona e non la toccano e coinvolgono internamente, gli effetti sono a breve scadenza e presto si esauriscono; se sono troppo teorici, astratti o semplicemente troppo "ideali" si percepirà che i discorsi e gli stimoli sono dilettevoli all'orecchio e anche al pensiero, ma non trovano aggancio con la realtà e si crea un certo scollamento tra l'entusiasmo nel momento dell'enunciazione e la messa in pratica nel quotidiano.

È interessante dunque sapere a cosa applicare l'energia, il tempo e gli sforzi di animazione ed esplicitare gli obiettivi da raggiungere. Li raccolgo in cinque gruppi che vanno dall'interiorità della persona al piano concreto di azione. Eccoli.

• Aiutare le persone ad approfondire l'identità. vocazionale in tutti gli aspetti che la caratterizzano e secondo la sintesi che la definisce. Ciò corrisponde a quello che nello sport viene detto "assicurare le condizioni generali dell'atleta". Nelle ultime Olimpiadi c'è stato un contendente che deteneva un record mondiale di velocità. Ma durante la corsa è crollato per problemi di respirazione. A niente è valso l'esercizio per aumentare la velocità, mancando la capacità di respirare. È inutile indicare iniziative o fronti a delle persone di fragile struttura spirituale, che non si sentono bene con la propria identità e vocazione. È l'energia interiore che bisogna svegliare e caricare, non tanto i meccanismi esterni. La persistenza e l'incidenza dell'azione pastorale non può essere appoggiata dal di fuori. La vita non è fatta a settori e la debolezza dell'organismo si ripercuote in tutte le sue funzioni e movimenti. È vero che dove non c'è mistica, non serve nemmeno la tecnica.

• Il secondo gruppo di obiettivi è uri po' più particolare: mantenere viva la carità e il senso pastorale. Il senso pastorale è quello che ci fa scorgere e interpretare le situazioni e gli eventi dal punto di vista della salvezza temporale ed eterna" dell'uomo e ci aiuta a vedere l'azione salvifica di Dio nel mondo. La carità pastorale è amore di Dio e dei fratelli che ci spinge ad intervenire come collaboratori nell'opera salvifica del Signore nella storia. Per i religiosi di vita attiva è questa la "forma" in cui si esprime l'amore in forza del quale hanno scelto il Signore come loro eredità.

• Nel terzo gruppo gli obiettivi sono più particolari ancora: motivare e rivisitare le scelte pastorali tipiche dei salesiani: per esempio la scelta giovanile, le implicanze della scelta evangelizzatrice-educatrice, il valore e le conseguenze dell'agire in comunità; percepire il senso, l'originalità e le conseguenze pratiche dell'insieme di queste scelte e di ciascuna in particolare. Sviluppo l'esempio della scelta comunitaria. Ci sono congregazioni che non creano istituzioni proprie, ma offrono operatori specializzati ad organismi e iniziative gestite da altri. Qualcuno pensa che questa sia la forma ideale perché, dicono, in questo caso non gravita sul lavoro apostolico il peso della comunità né quello delle strutture, e non pesano sulla comunità le complicazioni del lavoro. La comunità è tutta costruita sui rapporti fraterni e sulla ricerca religiosa. È una scelta possibile. È però importante che noi prendiamo coscienza che la nostra scelta è un'altra, che è caratterizzante, che è collegata internamente al progetto apostolico. Chi dimentica i motivi e i valori di queste scelte, chi non le vive nel loro significato spirituale e apostolico, ad un certo momento perde quota e sente come peso quello che era stato predisposto come sostegno.

• Piú concretamente ancora è necessario sviluppare e appoggiare la capacità operativa. Nella nostra tradizione la formazione è stata impostata in maniera molto pratica. In genere Salesiani e FMA non hanno dato ai propri formandi e formande solo un bagaglio di idee, ma li hanno inseriti a poco a poco in una prassi. Hanno insegnato loro a stabilire rapporti educativi, ad animare gruppi e organizzare ambienti, a partecipare ed essere protagonisti di iniziative ricreative, culturali e religiose, a dare alle situazioni giovanili risposte reali e non soltanto contributi "orali".

Questo criterio può avere oggi una versione diversa. Oggi è fondamentale riflettere sulla nostra azione, imparare a sviluppare un quadro di riferimento anche teorico o comunque illuminante. Tuttavia il maggior spazio dato alla riflessione dev'essere un arricchimento e non una sostituzione dell'impegno pratico. È importante insieme alle idee offerte, sviluppare le capacità operative corrispondenti.

• Finalmente un quinto gruppo di obiettivi: coinvolgere attivamente in piani concreti di azione. Il luogo normale, sebbene non l'unico, di lavoro dei Salesiani è stata l'opera salesiana. L'opera è un luogo materiale, è un ambiente dove le idee e le proposte prendono corpo visibile, dove i ruoli e le qualifiche "rendono" o si vede che non funzionano; dove i discorsi pastorali e anche quelli formativi vengono sottomessi alla prova. "Venite e vedete come facciamo" diceva Don Bosco. L'opera ha una fisionomia, un programma e uno stile che può variare, trasformarsi, svilupparsi..., però che offrirà sempre la possibilità d'inserire un contributo parziale in un progetto e una persona in un tessuto di rapporti e di collaborazione. Preparare persone e non avere piani di azione, modificabili se si vuole, dove inserirle può essere il segno dell'improvvisazione; può anche spingere queste persone a un lavoro individualistico o a cercarsi il proprio spazio fuori comunità.

Questi cinque gruppi di obiettivi vanno dall'attenzione all'unità della persona, passando attraverso la promozione e lo sviluppo delle capacità operative, fino alla sua pensata (non casuale) ubicazione in un programma o area in cui le idee che si sono enunciate hanno una concreta, sebbene non unica, applicazione.

Abbiamo detto che sono importanti gli obiettivi che si fissano, perché essi segnano l'orientamento nell'impiego delle forze. Se ci si fermasse ad indicare soltanto azioni da compiere o tecniche da usare, senza motivare e senza rafforzare il nucleo religioso-apostolico si produrrebbe una certa "agitazione" che esternamente si somiglia all'agire pastorale, come un frutto di cera si somiglia a quello naturale. Se enunciassimo delle idee o provocassimo degli entusiasmi senza preoccuparci che questi abbiano una traduzione operativa daremmo l'impressione che ci sono due livelli separati: quello delle idee che non servono per il quotidiano, e quello della realtà che non viene mai assunta nelle direttive.

Ma oltre gli obiettivi mi sembra che nell'animazione - energia apostolica e possibilità di agire - di una comunità influiscono molto le decisioni di governo. In primo luogo su che cosa si prendono decisioni e su che cosa si pensa che non è necessario prenderle. Animare la pastorale vuol dire rivolgere ad essa attenzione diretta ed esplicita a livello di governo e operare delle scelte in merito. Mentre potrebbe darsi - e faccio il caso del Consiglio ispettoriale o locale - che tutta la preoccupazione di coloro che dirigono si riducesse agli aspetti amministrativi o disciplinari; e che gli orientamenti pastorali e le scelte di campo e di iniziative apparissero come questioni accademiche. Non poche volte l'urgente prende il sopravvento sull'importante.

Gli aspetti dell'organizzazione ordinaria vanno senz'altro curati e una situazione nuova e imprevista si deve affrontare. Ma è importante trovare spazi per discernere e verificare con una certa sistematicità le proprie linee pastorali e i propri interventi soprattutto di fronte a nuove richieste. Da questo dipendono l'adeguatezza delle nostre risposte e l'uso ottimale delle energie limitate di cui disponiamo.

Quando si enuncia un'idea o linea di lavoro condivisa, per esempio la comunità educativa, ma non seguono decisioni, la comunità si divide tra coloro che intraprendono la strada indicata e coloro che rimangono sulle posizioni precedenti. Cosa può significare in tal caso essere una "comunità" apostolica? Può essere inoltre scoraggiante che le esortazioni e i suggerimenti vadano su una certa linea e le decisioni pratiche non sembrino prenderla poi in considerazione.

Altri aspetti delle decisioni, animanti o disanimanti,sono il modo come si giunge ad esse e le motivazioni che si danno. Se le persone interessate vengono fatte partecipi attraverso la condivisione dei motivi, non solo si risolve una questione pratica, ma cresce il coinvolgimento, l'appartenenza e la partecipazione delle sorelle alla vita dell'insieme. Se i motivi addotti affondano le radici nella stessa sequela Christi o nel bene delle persone - delle religiose e dei giovani - si percepisce meglio che la nostra professione è stata presa sul serio.

Un terzo elemento per l'animazione è la comunicazione. Poiché la pastorale è un'azione comunitaria, con fini e interventi condivisi e non soltanto la somma di azioni individuali, richiede un sistema di comunicazione. Ciò che viene elaborato ad un certo livello deve circolare tra tutti coloro che ne sono interessati, arrivare al livello dell'attua zione pratica e ritornare verificato e corretto al punto da dove è partito. A volte nei nostri centri ci sono magazzini di idee e di proposte. Manca però una forma di consegna e canali scorrevoli di comunicazione tra coloro che elaborano le idee e coloro che dovrebbero incarnarle: problema di linguaggio, di riferimenti concreti, di chiarezza di ruoli.

Un'attenzione alla forma e ai canali di comunicazione è necessaria da parte di coloro che elaborano; ma un'educazione a ricevere e corrispondere è indispensabile anche nei destinatari e negli intermediari. L'ispettoria ha in questo un'importanza particolare, perché essa raccoglie dati ed esperienze di un contesto omogeneo e continuo, dove operano comunità collegate. Ha una possibilità di convocazione, distribuzione rapida e di traduzione nella concretezza. È praticamente il nodo di passaggio che può far pervenire alle comunità locali quanto si elabora a livello mondiale e può far arrivare a queste le esperienze di una zona.

4. ANIMATORI PASTORALI

La realizzazione dei suggerimenti che abbiamo seminato lungo la conversazione suppone l'esistenza di animatori pastorali, o perché questo è il loro ruolo o perché in altri compiti di educazione, di governo o di formazione assumono le istanze dell'animazione.

Diverse preferenze si sono succedute riguardo all'immagine con cui presentare i ruoli direttivi. Tramontata da tempo la preferenza per la figura del "capo" (di comando!) è subentrata la preferenza per i leaders.

Il leader nasce spontaneamente in un gruppo e non necessariamente per le qualità che riguardano specificamente le finalità del gruppo o per una particolare preparazione professionale. Il leader emerge secondo il momento e le necessità del gruppo. La preferenza in questo momento è rivolta all'animatore, una persona che non nasce spontaneamente dal gruppo e nel quale la preparazione professionale ha un suo significato.

La definizione "secolare" presenta l'animatore come "un tecnico militante". Nessuno dei due termini è superfluo: militante esprime che è personalmente convinto dei valori che propone e desideroso di diffonderli; non è dunque una persona indifferente, fredda, distaccata dal senso e dalla qualità di vita verso cui anima. Tecnico aggiunge che è professionista: una persona preparata per la comunicazione, la formazione di comunità, l'accompagnamento di persone, lo svolgimento comune di piani. Non bisogna pensare necessariamente ad un'alta preparazione accademica. Alle volte con quadri teoretici relativamente semplici ma costan temente riflettuti unitamente ad un esercizio continuo si raggiungono risultati soddisfacenti. Certo la competenza non è mai frutto di sola spontaneità, come l'arte non è prodotto soltanto dalla natura. Interviene il lavoro, la riflessione, l'applicazione.

Anche per noi salesiani la definizione quadra, perché le due parole corrispondono nella sostanza e con analogia, anche se non nelle sfumature, ad altre due che ci sono familiari e in cui le possiamo tradurre: apostolo-pedagogo. L'animatore è un militante-apostolo, che sente e vive profondamente quello che sta proponendo e che lo vuole comunicare; ma è tecnico-pedagogo perché fa attenzione alla forma migliore, piú propria ed efficace di comunicare, di coinvolgere, di toccare i nuclei più profondi della persona, di far partecipare.

Per coloro che animano la pastorale è importante indicare alcuni atteggiamenti e attitudini. Il tempo ci consente di accennare soltanto ad alcuni e con brevissimi commenti.

L'animatore pastorale abbia la coscienza di essere collaboratore in un'impresa che ci supera ed il cui protagonista è il Signore. Non tutto in pastorale può essere suggerito o progettato da noi. Nemmeno bisogna pensare che quanto più c'è improvvisazione, più è presente il Signore. Bisogna essere preparati all'imprevedibile, sapere che non tutto è calcolabile, che noi siamo elementi secondari, che chi opera la salvezza è il Signore. Ciò d'altra parte mantiene viva la nostra speranza e ci dà una ragione dell'inadeguatezza del nostro agire: la salvezza è possibile solo al Signore. Nello stesso tempo ci muove ad essere in comunicazione con le sue intenzioni e piani e a "seguirlo" secondo i segni che ci offre.

È indispensabile poi sviluppare la capacità di mediare attentamente e pazientemente. L'animatore non è una persona chiamata a realizzare piani propri, forse a lungo sognati; è chiamata a mediare tra diversi membri della comunità, tra i diversi progetti, tra le istanze ideali (per esempio la "tradizione" dell'istituto) e le situazioni concrete. Ciò vuol dire essere al servizio della comunità. D'altra parte se non ha nessuna proposta da fare, favorisce la dispersione.In genere in una comunità da molte briciole di ispirazione, dopo un certo tempo matura un progetto comune. L'abilità del mediatore è di riuscire a raccogliere queste briciole di ispirazione e di progettualità, organizzarle, svilupparle in modo che non si perda niente per formare un capitale comune; che si condivida quello che è assodato, che si spinga alla creatività di fronte alle muove domande.

Ogni istituto ha un patrimonio che bisogna ribadire e ripensare. Allo stesso tempo ci sono situazioni inedite in cui bisogna inventare soluzioni, senza pretendere che tutte le cose siano perfette sin dall'inizio. I progressi sui nuovi fronti pastorali sono come l'avanzare su un terreno sconosciuto: i primi che si avventurano nel deserto per dissodarlo non hanno linee telefoniche, devono tracciare i percorsi e farsi il cammino andando, tendere le linee, preparare i posti di sosta e rifornimento. Quelli che vengono dopo hanno la strada piú facile. Non bisogna pensare che i primi abbiano sbagliato perché i loro risultati non possono equipararsi con quelli che si ottengono in maniera ordinata sui campi da lungo tempo coltivati.

Collegata alla capacità di mediare è il senso del "tempo" e come misurarlo nei processi pastorali. Ci sono i maniaci delle ''scadenze". In pastorale questo sovente non funziona e il tempo di maturazione e compimento non è sempre prevedibile. Bisogna calcolare che la sola diffusione di un'idea dal momento in cui viene concepita fino al momento ìn cui diviene patrimonio comune di una comunità esige "tempi lunghi". Se poi si tratta di attuarla con risultati reali e visibili, bisogna ancora aggiungere tempo.

Il modello evangelico è quello del grano che viene seminato; fa il suo tempo di germinazione che non si può ridurre artificialmente. Noi siamo tentati dal modello della "produzione in serie" in cui ad un certo tempo deve corrispondere una certa quantità di prodotti.

In pastorale bisogna aver chiaro che di alcune realtà stiamo gettando semi i cui frutti non raccoglieremo noi, così come noi stiamo raccogliendo i frutti della semina di coloro che ci hanno preceduto. È ancora il Vangelo che ce lo dice.

Parliamo poi della professionalità, cioè l'accurato svolgimento del proprio ruolo, non soltanto come fatto aggiunto, esterno, ma come atteggiamento interno di serietà nel servizio alle consorelle e alle comunità.

È questo un aspetto della ascesi salesiana che ci indica il "lavoro" non soltanto come "occupazione", ma come tensione della persona verso quello che il Signore ci ha affidato. È anche un aspetto del Sistema Preventivo che ci propone la "ragione" come uno degli atteggiamenti fondamentali. Valutazione calma e non affrettata delle possibilità, preparazione accurata delle proposte, studio delle situazioni e delle discipline che migliorano lo svolgimento del servizio ne sono alcuni aspetti.

Finalmente l'ascesi della comunicazione personale sulla quale anche spendiamo una sola parola. La comunicazione personale è in pochi casi qualità naturale; nei più è atteggiamento coltivato, lavoro e "tecnica", ossia "arte" non necessariamente meccanica.

L'ho chiamata ascesi perché richiede "l'esercizio":questo è il significato etimologico della parola. E richiede l'esercizio spirituale di mortificare istinti e passioni in ordine alla perfezione della carità, secondo il significato corrente della parola. Infatti per comunicare - parlo riguardo alla comunicazione pastorale - ci è necessario lo sforzo di chiarimento, di trasparenza, di saper andare verso gli altri con tutto quello che si ha, senza nascondere ciò che è possibile condividere e senza mascherare i propri vuoti. Non bisogna confondere la comunicazione col molto parlare. Potrebbe darsi che dopo aver parlato (o chiacchierato!) parecchio non si sia comunicato con gli altri o non si abbia comunicato qualcosa.

La comunicazione è sempre a doppio senso: chi non è capace di ricevere non è capace nemmeno di arrivare all'interlocutore, anche se "emette" segnali. L'ascesi comprende anche l'ascoltare, il capire le persone anche quando le loro espressioni sono imperfette.

Vi accorgerete che è ascesi - esercizio,penitenza,purificazione - quando volete comunicare qualche realtà che vi supera e sopraggiunge il silenzio, l'incapacità di esprimere e arrivare all'altro, soprattutto perché in pastorale non comunichiamo qualche cosa e qualche tecnica, ma in fondo comunichiamo "Qualcuno" che sentiamo operare in noi e negli altri: Gesù Cristo.

Roma, 30 agosto 1984

(Il testo è stato ripreso da registrazione)

(lo schema dell'intervento)

ISTITUTO FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

L'ANIMAZIONE PASTORALE

Juan E. Vecchi

1. L'ANIMAZIONE

1.1. L'animazione viene oggi riferita a diverse realtà: l'esercizio dell'autorità, la vita comunitaria, la formazione... "L'eccessiva ampiezza delle funzioni designate con la parola animazione rende la stessa alquanto ambigua o per lo meno testimonia dei complessi significati inclusi in essa a vari livelli di profondità".

1.2. La varietà di usi è però legata a un significato fondamentale che la parola "ani mazione" esprime in un "accordo" o costellazione di riferimenti.

1.3. L'animazione è dunque

• una qualità che compare nei processi liberanti o espansivi che riguardano la persona;

• un modo particolare di riorganizzare gli obiettivi specifici di questi processi aggiungendone altri propri, una forma di aggregare le fasi;

• un metodo fondato su scelte precise (vedi 1.4) che si oppone all'imposizione dall'esterno, anche quando questa si esercita attraverso meccanismi di consenso di tipo affettivo, economico, sociale o religioso, o si basasse sullo stes-' so valore oggettivo di quello che si propone.

1.4. Queste scelte sono principalmente tre:

• la persona dev'essere il centro e il perno dei processi obiettivi;

• la persona va considerata non "a fette" ma come una "unità sistematica originale";

• la comunicazione è lo strumento di conoscenza della realtà, dunque anche di crescita della coscienza e della persona.

1.5. Gli strumenti fondamentali con cui l'animazione lavora sono:

• il gruppo inserito in un "ambiente";

• il metodo della ricerca comune;

• la comunicazione.

1.6. Poiché è metodo-qualità-modo l'animazione è applicabile a diversi processi e aree dí contenuti, motivazioni e valori. Donde la legittimità degli aggettivi che la qualificano: animazione sportiva, animazione culturale, animazione religiosa...

1.7. L'animazione "pastorale" tende a sviluppare i processi tipici di quest'area secondo il quadro personalizzante espresso al n.1.2. Le realtà che tratta rafforzano con nuovi motivi le intuizioni generali sulla persona espresse al n.1.4. Difatti:

a. nel cuore della persona c'è la vocazione, il dialogo con Dio (appello e risposta) in forza. del quale l'esistenza prende forma e vita originale. I processi obiettivi ed "esterni" sono aiuti e mediazioni;

b. la salvezza che è possibile soltanto per la grazia che viene da Cristo, si attua accogliendo il dono di Dio nella vita quotidiana, fondendo in un unico movimento di carità la risposta al Signore e l'assunzione dei valori "umani" secondo i dinamismi propri della progressiva maturazione della persona;

c. la Chiesa in quanto comunità-società si costruisce come comunione di persone che "in coscienza" e per "decisioni personali" aderiscono a Cristo. Essa viene "animata"dall'interno dallo Spirito Santo (cfr LG 7).

2. L'ANIMAZIONE NELLA PASTORALE SALESIANA

2.1. L'animazione appare particolarmente congeniale alla pastorale dei salesiani/e

- per la scelta educativa e

- per la loro prassi educativo-pastorale: il Sistema Preventivo.

2.2. La scelta educativa non è esterna e congiunturale alla pastorale salesiana, ma sostanziale. Oltre ad essere collegata con tutti gli elementi della loro espe-, rienza (cfr natura educativa dell'Istituto FMA) determina:

• la scelta del campo pastorale: i ragazzi "comuni";

• l'organizzazione dei contenuti: esperienze umane e di fede;

• i principi del metodo: punti di partenza, riferimento interno vicendevole (fede-vita), valore specifico di ciascuno dei due ambiti;

• il tipo di opera: ambienti-istituzioni educativo-pastorali.

2.3. La prassi educativo-pastorale che chiamiamo Sistema Preventivo peraltro ci suggerisce di fare affidamento

• sulle risorse della persona: ragione, religione, amorevolezza;

• coinvolta attivamente in un ambiente propositivo e liberante;

• attraverso un rapporto educativo molteplice (personale e gruppale) maturante e di scambio amichevole (autorevole, non autoritario).

2.4. Le istanze dell'animazione si applicano particolarmente a tre ambiti:

• l'assistenza e il rapporto educativo;

• il processo educativo;

• la comunità educante.

2.5. Sull'assistenza e il rapporto educativo sono da rilevare:

• Un grappolo di fatti:

- la permanenza di questo elemento nella tradizione salesiana;

- la difficoltà di interpretarla oggi;

- gli atteggiamenti diversi riguardo a un suo ricupero (nostalgia-abbandono-tentativi...).

• Una conclusione abbastanza condivisa: "Il discorso mi pare che dovrebbe portar ci alla conclusione che una riformulazione attuale se la debba presentare appunto nei termini di chi è presente nella vita e nel mondo dei giovani come un animatore con tutte le caratteristiche, gli atteggiamenti e le esperienze interiori che ciò comporta" (Il Sistema Preventivo tra pedagogia antica e nuova. Anno 1975).

• L'assistenza verifica le condizioni dell'animazione quando

- è presenza-accoglienza personale-condivisione;

- è volontà di incontro profondo-valutazione positiva delle aspirazioni e gesti anche imperfettamente abbozzati;

- è stimolo all'espressione e all'iniziativa;

- ha forza testimoniante-propositiva;

- si sviluppa in un contesto di rapporti molteplici e per fare "assieme".

2.6. Il processo educativo cristiano (obiettivi-contenuti-itinerari) è concepito secondo le istanze dell'animazione quando

• accoglie come valido dal punto di vista pastorale il doppio versante: gli interessi e le domande vitali, le esperienze tematicamente "religiose";

• li colloca in un circolo di vicendevole approfondimento, concretezza, comunicazione;

• pone più attenzione allo sviluppo di atteggiamenti, attitudini e dinamismi che insistenza sull'assimilazione di prodotti elaborati (cfr proposta culturale, educazione alla fede);

• il giovane è considerato soggetto del processo, piuttosto che oggetto di una azione dell'educatore o pastore.

2.7. La comunità educante è forse l'ambito in cui l'opera di animazione diventa più visibile.

• Indicatori di ogni tipo segnalano la comunità educante come unico possibile soggetto-oggetto di processi educativi e l'ambiente in cui questi sono possibili.

• Secondo questa prospettiva si sono ulteriormente chiariti i contributi della totalità di coloro che compongono la comunità e i compiti di ciascuna delle sue componenti. In particolare

- quello dei laici (cfr documento),

- quello dei religiosi (cfr documenti).

• Ai religiosi/e viene demandata un'opera di coinvolgimento, di spinta alla crescita, di sviluppo dell'identità cristiana del centro educativo, di coesione della comunità educante, di maturazione di essa in comunità di fede.

• Si tratta di un ministero di animazione

- che raggiunge le persone, la comunità in quanto tale, le strutture, il progetto educativo;

- che va svolto comunitariamente.

• Questo ministero mira praticamente

- alla partecipazione di tutti nella vita, nella progettazione, nella gestione;

- alla formazione permanente intesa nel senso cristiano, culturale, professionale e salesiano;

- all'inserimento della comunità in realtà pii:i ampie particolarmente nel territorio e nella Chiesa locale.

• A che condizioni potrebbero i religiosi/e svolgere questo compito? assumendo comunitariamente la nuova situazione e i nuovi "modelli" di lavoro;

- preparando specificamente comunità religiose e persone per il compito di animazione-moltiplicazione: spiritualità, competenza, esperienza;

- ripensando i ruoli singoli e le équipe locali.

• Da questa impostazione possono sorgere alcuni problemi collegati strettamente alla nostra missione e prassi:

- l'influsso reale dei religiosi/e sull'educazione dei giovani;

- il contatto diretto dei salesiani/e con i ragazzi;

- il tipo di ruoli che vanno riservati ai religiosi/e.

3. L'ANIMAZIONE DELLA PASTORALE

3.1. Alcuni criteri scontati, ma da tener sempre presenti per non cadere in polarizzazioni, polemiche o frammentarismi sono:

• la complementarietà e l'interno riferimento dei diversi aspetti della nostra vita:

religioso-salesiano

religioso-apostolico

apostolico-professionale;

• la specificità dell'aspetto pastorale e di quello educativo;