I Quaderni

dell'animatore

15. AGGREGAZIONE

GIOVANILE

E ASSOCIAZIONISMO

ECCLESIALE

Giancarlo De Nicolò

INDICE

l. SOCIALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE IN ITALIA

1.1. Aggregazione: un fenomeno consistente e significativo

- Alcuni dati iniziali

- L'area degli interessi: il personale

1.2. La socializzazione nell'Italia degli anni '70 e '80

2. l GRUPPI E l MOVIMENTI GIOVANILI ECCLESIALI

2. l. L'associazionismo ecclesiale: una forte ripresa

- Le caratteristiche della ripresa

- Una prima interpretazione

2.2. Alcune distinzioni sociologiche

2.3. Verso una tipologia

- Qualche criterio per la costruzione di una tipologia

- Una tipologia «descrittiva»

- Una tipologia «interpretativa»

2.4. Una storia dell'associazionismo ecclesiale

- Legittimazione ideologica ed emergere del dissenso

- Contrazione dei gruppi ad azione sociale

- L'espansione dei gruppi a specifica identità

3. L'ASSOCIAZIONE INVISIBILE

3. l. Annotazioni di metodo e dati dell'indagine Quaranta

3.2. Quale cultura e quali modelli di interazione ?

- Perché il gruppo di base?

- Una cultura nuova e omogenea

3.3. 1 modelli interpretativi

- Modello della «reazione religiosa

- Modello della «risocializzazione»

- Modello dei «sincretismo religioso»

4. PROBLEMATIZZAZIONE EDUCATIVA

4. l. 1 problemi educativi di fondo

-La possibilità educativa

- Il problema della maturità cristiana

4.2. l problemi educativi «funzionali»

4.3. l problemi educativi di oggi

- Il rapporto gruppo/ persona/ istituzioni

- L'identità personale e collettiva

- Quale presenza sul territorio?

^ Con questo quaderno si chiude la serie dedicata all'analisi della situazione sotto il titolo «fare animazione con questi giovani». Nei quattro quaderni della serie non si . è voluto offrire un quadro esaustivo della situazione sociale, culturale, religiosa, giovanile, ma solo uno spaccato per far intuire i problemi emergenti e le «nuove soluzioni» e, soprattutto, delle griglie di lavoro per sollecitare ad una lettura personale della realtà. Il Q12 ha offerto un quadro sociologicogenerale dell'attuale momento socioculturale per «collocare» i giovani e la loro «difficile identità» (Milanesi) e un quadro psicologico per ricordare le principali fasi del cammino dalla fanciullezza alla giovinezza (Amione). Il Q13 ha invece approfondito con cura i tratti principali della attuale condizione e cultura giovanile raccogliendoli attorno all'immagine della «generazione della vita quotidiana» (Garelli). Il Q14, a sua volta, ha analizzato le diverse immagini d'uomo e filosofie della vita in circolazione, assumendole come punto di arrivo delle immagini d'uomo degli anni '60 e '70 e come ricerca faticosa di nuovi modi di essere per uscire dall'attuale crisi culturale (Nanni). In questo quaderno, infine, G. De Nicolò esamina l'evolversi, a partire dagli anni '60, delle forme di aggregazione giovanile in genere e le diverse forme di associazionismo giovanile ecclesiale negli stessi anni.

^ Perché questo quaderno? Il nostro progetto di animazione vede nel «piccolo gruppo» il luogo privilegiato dell'animazione e dell'educazione alla fede. Esso è un «mondo vitale» entro il quale il giovane nel soddisfare i bisogni di identità, certezza, amore, sicurezza, trova nutrimento e forza per sviluppare le sue potenzialità e per confrontarsi, senza esserne fagocitato ma anche senza rifiuto pregiudiziale, con la cultura e le sue elaborazioni, con la comunità ecclesiale e la sua esperienza di fede. Non vogliamo però parlare del gruppo in termini astratti magari andando a ripescare dai classici manuali di dinamica di gruppo. Sarebbe troppo poco. Ci sono alcuni «fattori» di gruppo che vanno tenuti presenti perché contribuiscono a caratterizzare il «volto» del gruppo giovanile oggi. Il primo è da ricercare nella natura storica di ogni forma aggregativa. Ogni aggregazione, anche il gruppo giovanile, è frutto non solo del bisogno di identità psicologica, ma anche di una interazione tra giovani e società, giovani e cultura. Il secondo fattore è da ricercare nello scambio» tra aggregazioni giovanili in genere e aggregazioni giovanili ecclesiali. £ facile riconoscere che i gruppi giovanili ecclesiali sono più simili ai gruppi dei loro coetanei che ai gruppi di adulti nella comunità cristiana... In base a questo fattore, è importante, per capire i gruppi giovanili ecclesiali, metterli a confronto con quelli giovanili in genere dello stesso periodo. Il terzo fattore è da ricercare nella diversa configurazione che i gruppi vengono ad avere se si inseriscono in associazioni e movimenti ecclesiali ufficiali (Azione Cattolica, per esempio), oppure se vengono ad ingrossare le fila della cosiddetta «associazione invisibile» (Quaranta). Se fino a qualche anno fa il gruppo spontaneo sembrava quello vincente, oggi l'associazionismo nazionale è in forte ripresa. Ne deriva una certa tensione tra i gruppi e le associazioni / movimenti e la necessità di trovare «puntifermi» comuni.

^ Muovendosi dentro questi «fattori», il quaderno si propone tre obiettivi. Il primo obiettivo è offrire un tracciato storico evolutivo dei vari modelli di gruppo e associazione dagli anni '60 ad oggi. Per ogni periodo si precisano le principali caratteristiche aggregative. Tuttavia l'autore non si limita ad una sua lettura dei fatti. Mari mano che procede, sollecita il lettore ad una personale interpretazione con l'aiuto di alcune tipologie applicabili «in situazione». Questo è il secondo obiettivo. Il terzo obiettivo è la messa a fuoco dei nodi e sfide educative dell'attuale prassi associativa giovanile ecclesiale. A questi nodi e sfide, ma anche alle intuizioni positive dell'attuale momento associazionistico, si ricollegherà la riflessione sull'animazione e sulla educazione alla fede, soprattutto al momento d'individuare le strategie di intervento.

1. SOCIALIZZAZIONE E AGGREGAZIONISMO OGGI IN ITALIA

Introduzione

Questo quaderno dell'animatore «aggregazione giovanile e associazionismo ecclesiale» tenta di leggere ed interpretare il fenomeno in questione da un suo particolare punto di vista.

Anzitutto, da quale prospettiva non si colloca.

Non da quella psicologica: e cioè dall'esame delle caratteristiche degli individui che portano all'aggregazione, che maturano all'appartenenza, che entrano nelle dinamiche dell'inculturazione e socializzazione...

Non da una prospettiva psicosociologica: la considerazione delle dinamiche di gruppo e di interazione, i fenomeni della leadership, la formazione del consenso e del dissenso, la diversa tipologia dei gruppi rispetto alle esigenze psicologiche dei partecipanti...

Non viene considerata nemmeno la prospettiva tipica dell'animazione: il gruppo o movimento come luogo di comunicazione, educazione, animazione...

E nemmeno da una prospettiva più propriamente teologica: a quali condizioni l'esperienza di appartenenza e aggregazione ecclesiale può diventare esperienza di chiesa; come matura la fede nel gioco dei dinamismi psicologici di interazione gruppo/membro, membri fra di loro, gruppo/istituzione ecclesiale...

E nemmeno, per ultimo, nel senso inteso in A. Favale, Movimenti ecclesiali contemporanei, Las, Roma, 1982: cioè una storia e considerazione critica dei movimentiassociazioni più significativi presenti oggi nella chiesa.

La prospettiva da cui si colloca il presente quaderno è quella storicosociologica.

Sociologica nel senso di un tentativo di interpretazione, attraverso tipologie, dei modo con cui gli appartenenti vivono e sperimentano la loro socializzazione, oggettivamente e soggettivamente, in una aggregazione.

Storica nel senso che questo fenomeno viene calato nel contesto della società italiana degli ultimi anni.

Uno studio approfondito, che rientrerebbe negli ambiti di una più allargata sociologia della conoscenza, vedrebbe il modo con cui sono costruiti e interiorizzati, all'interno del fenomeno aggregativo, gli universi di significato o il sistema di valori propri di una cui cultura o subcultura come vengono istituzionalizzati i rapporti e le relazioni reciproche, come viene «routinizzato» il carisma iniziale, come vengono conservati e difesi attraverso svariate procedure i sistemi interiorizzati, come viene letta e interpretata la realtà, come si struttura l'identità individuale e collettiva...

Tutti elementi di un discorso sociologico, che però vengono qui soltanto accennati, mancando studi sperimentali approfonditi al riguardo.

Vengono tuttavia dati alcuni elementi, soprattutto attraverso delle tipologie, che renderebbero possibile indagare più a fondo nel fenomeno associativo, non solo ecclesiale.

1.1. Aggregazione: un fenomeno consistente e significativo

Che l’analisi della condizione giovanile non possa prescindere dalla considerazione dell'importanza che in essa svolge l' «associazionismo», appare una cosa ovvia e scontata.

Ciò è rilevato anche nelle ricerche più recenti sui giovani, sia che ne tentino una descrizione e interpretazione più globale, cioè riferita all'insieme della loro vita quotidiana, sia ad aspetti più tipici di essa, come la religiosità, la partecipazione (o meglio orientamento) politico culturale, il sistema di valori.

La variabile «associazionismo», cioè, entra in maniera significativa a determinare la qualità stessa del vissuto e della cultura giovanile, e talvolta sembra essere elemento determinante di atteggiamenti o comportamenti di fondo dei giovani stessi.

Essa in più viene ad essere considerata particolarmente interessante e utile per verificare e comprendere le dinamiche stesse e i processi di mutamento dell'intera società.

Infatti essa può essere la spia non solamente di un certo grado di socializzazione giovanile, ma l'indicatore di quella globale sfiducia (o distacco o ravvicinamento selettivo) che sembra da alcuni anni aver investito le forme di partecipazione giovanile, o di quel prevalere di una logica di particolarizzazione degli interessi presente in varie aree dei sociale, o di una nuova sensibilità emergente, anche nel sociale, che tenta una mediazione (una «transazione») tra istanze di personale e istanze di pubblico.

Per giungere a una globale interpretazione sociologica occorre passare attraverso i dati delle ricerche, un esame delle tipologie che si possono costruire, la storia dell'associazionismo stesso.

È un esame che verrà condotto soprattutto attraverso la considerazione dell'associazionismo organizzato, come fenomeno più significativo: esaminare ogni forma di associazionismo, a cominciare dal più spontaneo, informale, non strutturato, significherebbe infatti disperdersi in una realtà troppo vasta, incontrollabile, e che in definitiva non direbbe nulla di nuovo di quanto ci si aspetterebbe dallo studio sociologico e psicologico della socializzazione.

Affermare l'importanza dell'aggregazionismo è dire una cosa scontata, dal momento che i luoghi e i modi della socializzazione sono diventati oggi, al di fuori di quelli tipici del passato (scuola e famiglia), quelli aggregativi.

L'associazionismo spontaneo, non organizzato, interessa infatti la totalità dei giovani, o attraverso un gruppo di amici fissi, o attraverso amici che pur non costituiscono gruppo. Si tratta in genere, secondo le ricerche, di gruppetti di dimensione non elevata, una quindicina di persone in tutto, ma che sono veri e propri laboratori di vita e di esperienza, e quindi di formazione dell'identità.

Rilevante tuttavia è anche l'associazionismo organizzato.

Circa la sua quantità globale, le ricerche più recenti, condotte in varie aree nazionali, parlano di una realtà che interessa quasi il 30% della popolazione giovanile. Il che significa che poco meno di un terzo dei giovani italiani vive la sua socializzazione all'interno di gruppi o associazioni o movimenti di vario tipo.

È un dato che esprime già di per se stesso la globale significanza e consistenza della realtà aggregativa giovanile, dal momento che interessa una quota assai ampia, e come vedremo, molto significativa dei giovani, se pur non maggioritaria.

1.1.1. Alcuni dati iniziali

Un profilo socioanagrafico dei giovane italiano aggregato potrebbe rilevare la prevalenza dei maschio rispetto alla ragazza (rispettivamente il 55% e il 45%), fatto probabilmente imputabile al maggior controllo della famiglia; di un'età oltre i 18 anni (quasi il 60%: il che denota la preferenza di relazioni di altro tipo nei giovanissimi); di una migliore situazione sociale, che risulta quindi essere precondizione favorevole al fatto associativo (il che non preclude la presenza di altri soggetti di condizione sociale «mediobassa»).

Quanto alla distribuzione tra i differenti tipi di associazione, proponiamo come sufficientemente indicativi, in prima approssimazione, i seguenti dati, ricavati dalla ricerca GiOC «1 giovani degli anni '80». La quota più ampia comprende gruppi ad interesse sportivo (9,4%), seguita da quelli religiosi (7,1%), da quelli educativi (3,3%), dai gruppi di interesse sociopolitico (4,2%), da quelli culturali (2,7%).

Già alcune annotazioni sarebbero possibili a un primo sguardo dei dati.

Anzitutto la forte crisi in cui sono caduti i gruppi che negli anni precedenti (e non troppo lontani) infoltivano le schiere politiche: è un continuo calo, rilevato da tutte le analisi di tipo quantitativo, una globale non tenuta dell'associazionismo legato alle forze politiche e, indicativamente, anche un calo delle forme di gruppi legati a tematiche di tipo sociale impegnato. Lo stesso succede per il cosiddetto associazionismo non tradizionale, come i gruppi spontanei o dei dissenso, che mescolano nelle loro motivazioni elementi politici sovente intrecciati a fattori personali.

Quasi in opposizione, risulta invece una tenuta (o una notevole ripresa) dei gruppi a tonalità religiosa: il che è ovviamente da interpretare.

1.1.2. L'area degli interessi: il personale

Un altro dato caratteristico dell'associazionismo giovanile in genere, globalmente si può descrivere come uno spostamento di interessi verso l'area dei personale. La citata ricerca GiOC annota come circa il 40% dei giovani affronta in gruppo problemi legati soprattutto a tematiche di realizzazione personale e di rapporti interpersonali. Quote molto minori affrontano prioritariamente problemi attinenti al lavoro e allo studio, o problemi di tipo sociale, politico, religioso.

Lo stesso dato può essere rilevato se si ricerca la modalità con cui all'interno dei vari gruppi si vive l'esperienza associativa e si interpreta l'appartenenza.

Prendiamo, per esempio, l'indagine Milanesi sulla domanda religiosa dei giovani (Oggi credono così, LDC Leumann, 1981).

Assumiamo, per semplificazione, una distinzione tra gruppi «religiosi», che operano in ambito religioso ecclesiale, e gruppi «profani», che hanno scarsi o minori contatti con l'ambiente religioso.

Ora, i gruppi di tipo «religioso» accentuano molto l'interesse attorno all'area dei personale: essi sembrano spinti all'appartenenza da motivazioni riconducibili al bisogno di solidarietà, di relazione, di affrontare i problemi dei significato che la vita pone.

Ma anche i gruppi «profani» sono in gran parte ispirati, oltre che, com'è ovvio, da motivazioni più specificamente legate al «motivo di aggregazione», e quindi al bisogno di azione, di protagonismo socioculturali e politico, anche da motivazioni attinenti all'area dei personale: bisogno di relazione, di solidarietà ed amicizia.

Questo conferma i processi di mutamento dell'area associativa, nel passaggio dallo specificamente politico e sociale allo specificamente personale, oltre che a sottolineare la rilevanza essenziale dell'associazionismo in genere, dei pari in specie, per la socializzazione dei giovani e la ricerca della loro identità. Questi primi dati ovviamente sono la descrizione approssimativa di una realtà molto differenziata, e non dicono molto se non sono collegati ad una descrizione della qualità del fenomeno stesso, che è da leggersi all'interno di una interpretazione della socializzazione giovanile, non solo in generale, ma storicizzata nella forma della società che è l'Italia degli anni settanta e ottanta.

1.2. La socializzazione nell'Italia degli anni '70 e '80

Quanto verrà detto in questo para grafo potrà risultare un po’ difficile e complicato: e del resto è un discorso tecnico, dal momento si rifà alle discipline della psicologia e della sociologia . E tuttavia risulta necessario sia per un apprendimento dei vocabolario di base, sia per comprendere i meccanismi di fondo. che in ultima analisi portano al fenomeno che stiamo considerando, l’aggregazionismo, sia per valutare i mutamenti intervenuti negli ultimi anni.

1.2.1. La socializzazione: essere individui nella società

Offriamo ora pertanto una serie di definizioni e di affermazioni sulla socializzazione e sui suoi processi.

Socializzazione è l'insieme dei vari processi mediante i quali un individuo impara a diventare membro della società. È, se si vuole, l'imposizione di modelli sociali sul comportamento.

La socializzazione non è un fenomeno indifferente o poco importante: è la garanzia della sopravvivenza della società, della possibilità che una società possa trasmettere il patrimonio culturale accumulato nel tempo; ed è la garanzia dell'esperienza sociale dell'individuo. Ora, l'esperienza sociale di un individuo è globalmente la sua vita stessa, dal momento che la maggior parte delle esperienze delle persone è di tipo sociale, e anche quelle non direttamente sociali sono mediate e modificate dagli altri.

Assumendo l'importanza della socializzazione, come processo che permette la trasmissione dei patrimonio della società negli individui, e contemporaneamente l'ingresso dell'individuo nella società, quali sono i meccanismi con cui ciò avviene?

Le scienze della psicologia e della sociologia mostrano con chiarezza i meccanismi della socializzazione: quello fondamentale è il processo di interazione e di identificazione con gli altri.

È in questi processi che si impara ad assumere l'atteggiamento dell'altro (ed il significato di esso fino a farlo proprio imprimendolo fermamente nella coscienza) e ad assumere il ruolo dell'altro.

In questo processo si attua un passaggio dall'interazione (e identificazione) con gli «altri importanti» all'interazione (e identificazione) con «l'altro generalizzato», che rappresenta la società nel suo complesso. Questo è un passo cruciale della socializzazione: il mondo sociale, con le sue leggi, norme, significati, proibizioni, viene interiorizzato nella coscienza, vissuto non più come esterno ma come interno all'individuo, e viene così stabilita una certa simmetria tra il mondo sociale esterno e il mondo interiore dell'individuo. Nel processo di interiorizzazione si percepisce e interpreta un evento oggettivo come avente significato, cioè come manifestazione di processi soggettivi di un altro che diventa soggettivamente significativo per l'individuo stesso: essa è quindi la base di una comprensione dei propri simili, e della percezione dei mondo come una realtà significativa e sociale, e in definitiva, della capacità di scoprire se stessi, la propria identità. Evidentemente il processo di interiorizzazione inizia con la socializzazione primaria, certamente la più importante e definitiva nella vita di un individuo per la presenza emotivamente forte di persone che gli mediano significati e realtà.

Dire che la socializzazione primaria è importante è dire cosa ovvia.

Essa infatti ha luogo nella prima infanzia. quando la plasticità dell'individuo è massima, aperta a tutte le possibilità, quando l'individuo è totalmente dipendente dagli altri, quando le figure che lo circondano e gli mediano l'esperienza hanno per lui una grande carica emotiva e vitale.

L'ambiente in cui avviene questo processo è la famiglia: e non la famiglia in astratto, ma la famiglia storica: cioè che vive in una determinata società e cultura, che ha una certa provenienza sociale, che vive di certi lavori e in certi rapporti coi mondo dei lavoro, ecc.

Il mondo comunicato e interiorizzato è un mondo base, con certi atteggiamenti di fondo e radicali, un alto grado di stabilità e fermezza. Esso si presenta quasi come inevitabile. non può essere troppo facilmente mutato (ciò è possibile forse solo nel caso di «conversioni», per esempio di tipo religioso, o politicoradicale: queste però a loro volta nascono e si sviluppano in un ambiente che assume di nuovo forme e caratteristiche «forti» di socializzazione «primaria», ad alta carica emotiva, con un forte grado di identificazione).

Globalmente comunque si può dire che la socializzazione primaria termina quando il concetto dell'altro generalizzato è instaurato nella coscienza dell'individuo, per cui a questo punto egli è un membro effettivo della società e ha il possesso soggettivo di un'identità e dei mondo.

Ma esiste anche una socializzazione cosiddetta secondaria, ed è l'interiorizzazione di «sottomondi» legati ad un'istituzione. Essa indica tutti i processi successivi attraverso i quali un individuo viene ammesso in un mondo sociale specifico, nell'assunzione di ruoli legati ad una situazione sociale specifica, come è per esempio il mondo della scuola, dei lavoro, il mondo di nuovi rapporti sociali, le attività dei tempo libero, le amicizie...

Normalmente tutti questi processi non hanno l'intensità della prima socializzazione, non essendo carichi di quella intensità emotiva tipica della prima infanzia. Questi nuovi mondi sociali non hanno quindi il carattere di certezza e di stabilità dei mondobase, ma sono egualmente interiorizzati attraverso i medesimi processi di interazione e di identificazione. Si assumono in tal caso, attraverso i ruoli, valori e norme che strutturano le interpretazioni e le condotte nuove legate ad essi. In una parola, anche questi sottomondi sono realtà più o meno dotate di coesione, caratterizzate da componenti normative ed affettive, oltre che cognitive.

Dalla famiglia al gruppo

Dove avvengono oggi soprattutto le pratiche di socializzazione nel mondo giovanile?

E quale rilevanza assumono quelle di socializzazione secondaria?

Nel paragrafo successivo leggeremo la storia italiana degli ultimi anni (e la pratica di vita delle nuove generazioni), come tentativo di risposta a queste domande.

Ma un indizio lo possiamo già rilevare nell'andamento delle tematiche affrontate dagli studi sulla socializzazione che leggono e interpretano la realtà giovanile.

Fino a poco tempo fa, gli studi sulla socializzazione avvenivano soprattutto nella direzione della individuazione, all'interno della socializzazione primaria, dei fattori di innovazione e di quelli di conservazione, dei dibattiti sulla trasmissione ereditaria o sull'apprendimento, sulla relazione tra socializzazione e classi sociali (e quindi sul rapporto tra struttura sociale e formazione della personalità). E quindi le ricerche vertevano sulle classi sociali, soprattutto media e operaia, nella ricerca del rapporto tra classe di appartenenza, pratiche di socializzazione e valori (e stili di vita, modalità di linguaggio) appresi.

La conclusione era che la socializzazione primaria, ad opera soprattutto della famiglia di origine, non fosse altro che lo strumento principale della riproduzione della disuguaglianza sociale.

Ma oggi la ricerca si sposta soprattutto sulla socializzazione secondaria, dal momento che si è constatato che, soprattutto per l'analisi della condizione e cultura giovanile, hanno sempre minor importanza i fattori relativi alla famiglia di origine e alla classe di appartenza.

Infatti, nonostante la presa di coscienza della differenziazione regnante all'interno della condizione giovanile stessa, si individuano tratti di omogeneità tra i giovani, al di là delle diverse appartenenze sociali, e si vedono le origini nelle pratiche di socializzazione secondaria: in una parola, nella scuola e nella aggregazione giovanile. Però per non rischiare di fare soltanto un discorso formale e generico, tutte queste osservazioni sono da storicizzare, cioè da calare nel contesto della società italiana degli anni '70 e '80, e da leggersi all'interno di quella che è stata chiamata la crisi degli apparati di formazione e la socializzazione dal basso.

1.2.2. Italia anni '70: crisi degli apparati della famiglia e della scuola

Secondo Bassi-Pilati (1 giovani e la crisi degli anni settanta, Editori Riuniti, Roma, 1978), bisogna riandare agli inizi degli anni settanta per comprendere la mutazione avvenuta nei processi di socializzazione, e la nascita di nuove soggettività e di nuove forme di socializzazione.

Il punto di partenza sarebbe la modificazione dei rapporti di produzione (e cioè dei processi produttivi e dei mercato dei lavoro). La causa è ovviamente tutta la serie di trasformazioni strutturali dell'Italia degli anni '70. Ora, si sa che è soprattutto il rapporto con il lavoro (la posizione nel processo di lavoro e i modi di questa posizione) che definisce le basi di sviluppo dell'esperienza, soprattutto dell'esperienza sociale, con tutta la serie di rapporti che si creano con la socialità organizzata dei mondo della conoscenza e dei lavoro. Modificato sostanzialmente il rapporto con il lavoro, si modifica sostanzialmente l'esperienza sociale dell'individuo. A questa modificazione è da collegarsi la crisi degli stessi apparati di produzione ideologica (scuola, famiglia, apparati di comunicazione).

L'analisi potrebbe essere condotta sia in riferimento alla crisi della scuola, al suo progressivo isolamento dalla realtà sociale, alla sua ghettizzazione e riduzione ad area di parcheggio, per lo scadimento dei contenuti formativi, di conoscenza, il distacco dal mondo dei lavoro. Era una evidente conseguenza l'impoverimento anche dei contenuti di esperienza sociale, l'impoverimento dei rapporti sociali, la mancanza di criteri offerti per la valutazione delle conseguenze dell'agire e quindi della responsabilità. Ma un'analisi altrettanto valida potrebbe essere condotta a riguardo della crisi dell'altro grosso apparato di produzione ideologica e quindi della socializzazione: la famiglia. Essa, nel corso degli anni '70 (soprattutto la famiglia della fascia urbana, ristretta, orientata al consumo, isolata), perde la capacità di socializzare nella forma dei pubblico, e quindi di allargare la soggettività dei suoi membri in un confronto arricchente con la socialità organizzata; diventa unicamente luogo di consumo privato, repertorio di servizi, e finisce con il far diventare l'isolamento dai rapporti sociali anche isolamento sociale dei rapporti dentro la famiglia stessa.

Le conseguenze della crisi della scuola e della famiglia, per quanto riguarda il mondo giovanile, sono di enorme portata, e si assommano producendo una trasformazione globale dei processi di socializzazione dei giovani.

La socializzazione spontanea e dal basso

La prima conseguenza può essere intravista nella costituzione di forme di socializzazione spontanea: «Si forma tutta una serie di programmi dell'agire (il senso dell'avventura, il disimpegno verso il futuro, l'atteggiamento strumentale verso la socialità organizzata vista essenzialmente come deposito di risorse cui attingere) che prescindono dall'influenza e dai vincoli delle organizzazioni...

La soggettività, con i processi di autocostruzione, di socializzazione selvaggia, cresce d'importanza, si gonfia, ma è una crescita malata, nutrita di miseria organizzativa, non di ricchezza sociale».

La seconda caratteristica dei nuovo tipo di socializzazione è di essere «dal basso», di radicarsi in circuiti non istituzionali, di organizzare la soggettività in forme diverse che dal passato. Volendo si possono tracciare due linee di sviluppo, due versanti di versi in cui vengono canalizzate le soggettività: un primo versante che si integra a forze sociali organizzate, caratterizzate da una lunga tradizione di formazione sociale (sindacato, partiti, comunità religiose) e un secondo versante che rifiuta la mediazione delle forme sociali e sceglie di svilupparsi secondo modi autonomi dentro circuiti sociali di più ristrette dimensioni: il gruppo in un primo tempo, le diverse forme di associazione poi dopo la svolta dei '74'75. «Nel primo caso una socializzazione non istituzionale ma organizzata entro tradizioni profonde, definita da valori e vincoli sedimentati da un'estesa storia collettiva; nel secondo caso una socializzazione spontanea, estranea alla tradizione, che cerca di costruire da se il proprio sistema organizzativo, selezionando direttamente nell'agire valori e vincoli».

La trasformazione dei processi di socializzazione apre l'interrogativo sui modi di formazione della soggettività: essa infatti deve principalmente confrontarsi con gli impegni della determinazione dei modi di impiego dei tempo individuale, con la definizione di forme di rapporto sociale tra ì membri del gruppo e gli esterni, con la costituzione di un'identità culturale capace di unificare il mondo giovanile, le sue opzioni e comportamenti.

Il ritmo del desiderio e dei bisogni

Negli anni '70 prevale allora l'uso del tempo modulato non più dalle richieste sociali fissate dall'esterno, ma sulla base della scelta individuale (e al ritmo della responsabilità si sostituisce quello dei desiderio, un tempo ritmato sulla concretezza dissociata dal progetto, sulla dissipazione). Prevalgono ancora una forma di individualismo nei rapporti sociali, fatto di narcisismo o di rassicurazione nei confronti dei gruppo o di fuga; una perdita dei quadro di valore capace di dare identità culturale, pur nella spasmodica ricerca di un linguaggio comune imposto come terreno di scambio e di integrazione tra i diversi gruppi,

Per un periodo non breve i diversi processi di socializzazione dal basso rimangono privi di un punto di riferimento culturale unitario.

Al massimo, alcuni spezzoni di cultura sembrano essere unificati, se pur in ambito ristretto, dalla cultura pop e, in ambito più propriamente politico, dalla cultura dei maoismo.

Lungo il '76 comincia ad imporsi come linguaggio comune la teoria dei bisogni, che riesce ad unificare, entro un medesimo linguaggio, esiti di provenienza eterogenea (proletariato giovanile, movimento femminista, di ambito studentesco, l'area dell'autonomia).

Essa m sostanza afferma che nella disgregazione della socialità che il soggetto avverte come radicale negazione della sua esistenza, il desiderio è il fondamento di valore che gli rimane, e si traduce in una volontà di realizzarlo, di portare a compimento il bisogno, non nei termini di una trasformazione dei rapporto sociale, ma dei mondo interno.

La teoria dei bisogni diviene la teoria dei riconoscimento della soggettività, l'autoriflessione della socializzazione dal basso, la teoria che ricostruisce nuovi percorsi di vita, di forme dell'esistenza.

1.2.3. Italia anni '80: nuovi luoghi e modi di socializzazione

Finora abbiamo considerato il processo di socializzazione «secondaria» non in astratto, ma storicizzandolo, cioè collocandolo nel periodo degli anni settanta: e soprattutto visto come variabile a diretto contatto con la situazione strutturale e culturale della società italiana.

Ma già alla fine degli anni settanta si notava una certa inversione di tendenza, o meglio una nuova modalità delle forme della socializzazione e un nuovo tipo di aggregazionismo, non più modellato, come precedentemente, su una forma selvaggia ed eccessivamente spontaneistica.

Notano infatti le ricerche sociologiche, come quella di Ricolfi - Sciolla (Senza padri ne maestri, De Donato, Bari, 1980), che i nuovi luoghi e modi della socializzazione, mentre si confermano essere al di fuori della famiglia, e di tipo orizzontale, non si attuano però nelle forme spontaneistiche precedenti.

«Alla famiglia come centro dei processi di socializzazione si è andata progressivamente sostituendo una struttura policentrica di cui la scuola e le diverse forme di aggregazione di tipo generazionale dalle più fluide e informali alle più istituzionalizzate costituiscono gli elementi portanti...

Ma il cambiamento investe anche i modi, oltre che i luoghi, della socializzazione, cioè i meccanismi attraverso cui i modelli culturali si costituiscono: ad una trasmissione di tipo verticale dai padri ai figli, da generazione a generazione - tende a sostituirsi un altro tipo di trasmissione, che procede per linee orizzontali, da una leva giovanile all'altra. Anzi, più che di 'trasmissione', a questo punto, occorrerebbe parlare di 'interazione': il fatto che la trasmissione avvenga lungo linee orizzontali, in cui prevalgono le relazioni tra pari, fa sì che la trasmissione stessa non sia più riducibile a mera riproduzione di modelli dati, ma possa anche funzionare come produzione di contenuti nuovi».

Un'annotazione merita di essere fatta circa la posizione della famiglia nella socializzazione dei giovani.

I giovani effettivamente hanno attuato un riavvicinamento alla famiglia, così che essa non può essere considerata, come anni fa, luogo della conflittualità permanente, luogo di contrattazione e repertorio di servizi, fabbrica preposta al ricambio organico.

La famiglia per i giovani oggi torna ad essere rivalutata per la sua funzione affettiva, per la stabilità che essa offre.

Non si tratta però di un rapporto di tipo tradizionale nel quale la famiglia riprende la sua funzione di trasmissione dei valori in cui i giovani si identificano. Di fatto ora i giovani sperimentano molteplici appartenenze sociali, e il luogo forte, considerato lo spazio specifico di identità e di appartenenza, non è più il rapporto familiare, ma si sposta su spazi aggregativi, come il gruppo degli amici, dei pari.

In tale modo nel processo di formazione dei valori, e in definitiva dell'identità dei giovani, assumono importanza sempre più cruciale elementi come l'associazione scolastica, le forme associative esterne alla scuola, l'esperienza lavorativa, che individuano rapporti e reti di relazioni relativamente autonome dalla famiglia e più in generale dai dati d'origine.

Le ricerche di questi anni sottolineano sempre quello che era sembrato un tratto nuovo e caratteristico degli anni precedenti, e cioè la socializzazione dal basso.

Questa però ora non agisce più in senso spontaneistico, troppo legato alla soggettività e individualità, ma appare maggiormente legata al movimento associativo e aggregazionistico nelle sue forme più diversificate, di tipo ecclesiale e non (culturale, sportivo, ricreativo, sociale), organizzato, cioè in qualche modo portatore di istanze capaci di mediare la soggettività verso la complessità sociale e istituzionale.

L'associazionismo si presenta allora, oltre che come esigenza naturale della socializzazione di sempre dei giovani, anche con la caratteristica di essere meno imposto e subito, cioè meno legato ad una socializzazione condotta secondo modelli impositivi, ma più come laboratorio di valori, di forme e stili di vita nuovi, più libero, condotto secondo modelli di tipo educativo, cioè di formazione libera e di scelta della propria identità e stile di vita. Esso diventa il luogo dove non solo vengono sperimentati i valori imposti, ma dove si cercano, si inventano e sperimentano valori nuovi, attorno a cui costruire se stessi e la propria identità.

Il mondo sperimentato si allarga sempre più; attraverso nuovi contatti e rapporti il piccolo mondo diventa più grande, e quindi portatore di conferme o disconferme, in ogni caso arricchente.

2. I GRUPPI E I MOVIMENTI GIOVANILI ECCLESIALI

2.1. L'associazionismo ecclesiale: una forte ripresa

Si notava precedentemente, come di passaggio, la forte ripresa, l'espansione dei gruppi e movimenti che operano in ambito ecclesiale. Questo non significa ovviamente non riconoscere la consistenza dell’ associazionismo non confessionale, di gruppi operanti in ambiti non religiosi. Tuttavia i gruppi religiosi (non tutti) paiono presentare una singolare vitalità che, se è certamente amplificata dalla situazione di stallo o di crisi delle proposte associative dell'area laica o di sinistra, non può non essere rilevata come degna di nota.

2.1.1 Le caratteristiche della ripresa

Questo risulta tanto più notevole quando si guarda il panorama dell’ associazionismo in prospettiva diacronica, storica.

Al crollo dell’associazionismo confessionale istituzionale riscontrato alla fine degli anni '60 fino alla metà degli anni ’70 , dopo il lungo periodo di egemonia associativa dell'area confessionale (periodo caratterizzato da un contesto di grande integrazione sociale e identità culturale) segue, infatti nei nostri anni, un periodo di forte ripresa e consolidamento dei gruppi religiosi a livello giovanile. Una ripresa però non di tipo totalizza come trent'anni fa, perché oggi il giovane è esposto a una grande pluralità di proposte, di esperienze. Infatti l'esperienza sociale (anche dei giovani) appare essere conseguenza di una pluralizzazione dei mondi di vita, come di cono i sociologi, o una interiorizzazione dello stato complesso e differenziato della società odierna. E da notare comunque una caratteristica, che qualifica ulteriormente il quadro associativo ecclesiale, e che deve essere in qualche modo interpretata. La diversità è circa la forte polarizzazione odierna su contenuti religiosi. E ovvio che le tematiche religiose sono centrali in gruppi di tipo religioso/ecclesiale; ma mentre nel passato la dimensione sociale appariva preminente(gruppi terzomondisti, sociali, assistenziali) o aperta a dimensioni politiche e di contestazione ecclesiale (gruppi dei dissenso, comunità di base, cristiani per il socialismo), appaiono oggi in espansione soprattutto i gruppi in cui il problema religioso, l’ interesse educativo,è strettamente collegato al bisogno di relazione, di solidarietà a problemi circa l'identificazione e la socializzazione. Questo sia attraverso la priorità attribuita alla vita interna dei gruppo, sia riscoprendo esplicita mente il riferimento religioso quale fattore formativo (preghiera, formazione religiosa, riproposta rituale, catechesi). Ciò è da mettere in relazione sia alla centralità delle tematiche dell'area dei personale, sia alle attuali condizioni sociali. Queste infatti richiedono l'elaborazione di risorse in grado di far fronte ai problemi dell'identità. Ciò spiega come oggi l'associazionismo giovanile ecclesiale si focalizzi maggiormente su problemi (di tipo religioso, ad esempio) capaci di ottenere da un lato una maggior selettività nell'appartenenza e dall'altro una maggior interiorizzazione dei contenuti. Un'ultima caratteristica da osservare è che non tutti i gruppimovimenti ecclesiali sono in ripresa, tua soltanto quelli dell'area neoistituzionale cioè quelli che si identificano con l'istituzione ecclesiale e che operano al suo interno. La ripresa infatti non sembra interessare i gruppi dei dissenso e della contestazione ecclesiale, che fino a qualche anno fa sembravano gli unici ad avere una qualche probabilità di successo e di sopravvivenza nell'arca ecclesiale. Oggi invece essi appaiono in grossa crisi, investiti come sono da problemi di identità e di funzione sociale. Ma nemmeno tutti i gruppi in raccordo con l'istituzione ecclesiale sono in ripresa: abbiamo accennato che tale ripresa non sembra interessare i gruppimovimenti di azione sociale e di impegno (nel campo della emarginazione, dei Terzo mondo, dell'assistenza ). Sono piuttosto i gruppimovimenti a specifica identità quelli che risultano in espansione, nel costituire uno spaziomomento in cui i giovani possono ridefinire la loro identità personale e sociale. Si notano tuttavia oggi nuovi segni di apertura all'azione nel sociale: come se la specifica identità dovesse ora ricercare anche al di fuori i suoi criteri distintivi.

2.1.2. Una prima interpretazione

Le caratteristiche della ripresa dell'associazionismo ecclesiale che abbiamo visto (la diversità dal passato, la polarizzazione su contenuti religiosi specifici, gruppi a specifica identità) non sono puri dati descrittivi: essi contengono già una loro spiegazione e interpretazione, che deve essere esplicitata.

Lo facciamo attraverso uno studio recente sull'associazionismo cattolico dalla seconda metà degli anni '70 (Franco Garelli, Gruppi giovanili ecclesiali: tra personale e politico, tra funzione educativa e azione sociale, in «Quaderni di Sociologia», 26 (1977), pp. 275-320).

Il punto di partenza è ancora l'analisi della realtà sociale e culturale: essa offre ai gruppi ecclesiali (a certi gruppi ecclesiali) la possibilità di proporsi come «area di ricomposizione» dell'esperienza dei giovani.

«In una realtà disgregata in cui sono presenti diverse e contraddittorie proposte culturali, in cui si riscontrano diversificati modelli di vita, in cui c'è carenza di valori assoluti, in cui la crisi di consenso sociale e la caduta delle speranze collettive pongono problemi di stabilità e di sicurezza, i gruppi ecclesiali possono rappresentare per molti giovani l'area in cui ricomporre la propria esperienza, ritrovare una identità, maturare un senso di appartenenza, scoprire un luogo in cui radicarsi». O, come asserisce Milanesi nel suo studio sulla domanda religiosa dei giovani italiani, «l'associazionismo cattolico sembra indicare una più accentuata (ma non esclusiva) capacità di esso di rispondere ad aliquote minoritarie ma consistenti di consumatori (molti dei quali giovani) che ravvisano nei messaggi religiosi (e nei beni religiosi con essi scambiati) un fattore capace di restituire identità a chi subisce una crisi di valori radicale e a chi non è in grado di recuperare una minima razionalità entro le condizioni di vita odierne».

Per cui appare quanto mai plausibile il fatto che «nel pluralismo di forme associative che si presentano ai giovani come concorrenziali tra di loro, assumono particolare rilevanza quei gruppi/movimenti che nella proposta e nell'organizzazione che li contraddistinguono evidenziano il carattere di una "specifica identità", fattore questo che permette ai giovani di ridefinire attorno a tale identità la loro esperienza di soggetti sociali e la loro collocazione nel contesto socioculturale».

Tali gruppi/movimenti infatti, per le caratteristiche che presentano, aiutano i giovani all'orientamento tra le varie proposte in cui sono immersi.

Essi anzitutto sono in grado di costituire una «proposta forte» per il giovane in un contesto in cui il pluralismo culturale predispone al relativismo e allo scetticismo. In qualche modo essi sono totalizzanti, in grado di porsi all'attenzione dei giovani per il loro carattere fortemente propositivo, emergendo in tal modo di fronte alle molte altre proposte che il giovane ha di fronte. La loro forte propositività è individuabile nel fatto che essi fanno leva su alcuni obiettivi o valori espressi in modo netto, chiaro, inequivocabile, talvolta radicale, che li rendono specifici e diversificati rispetto ad altre proposte: siano essi l'istanza educativa, o religiosa, o il richiamo allo specifico cristiano, o al carattere profetico e spirituale della presenza nel mondo.

Nel modo diverso di distinguersi e di specificarsi, e talora di contrapporsi alla società, questi gruppi/movimenti rappresentano un luogo momento in grado di offrire ai giovani la possibilità di ridefinirsi e di ritrovare identità e stabilità.

Un altro motivo è che essi sono organizzati in modo da far pervenire la loro proposta a quanti più soggetti riescono ad avvicinare: essi allargano alle masse il raggio di proposta del messaggio e delle finalità che li caratterizzano, senza rinchiudersi in una logica d'élite, senza limitare la loro attenzione a particolari strati e gruppi giovanili. Sulla capacità di riposta ai problemi del personale si è già accennato.

Essi poi appaiono a misura del giovane in quanto rivelano quel carattere educativo che è sempre stato distintivo dell'associazionismo ecclesiale istituzionale: in esso i giovani possono trovare alcuni impegni graduali rispondenti alla loro esigenza di formazione e di orientamento, di progressiva assunzione di responsabilità, e nei quali possono far fronte agli impegni rispondendo anche a quelle legittime istanze di socializzazione tipiche della condizione giovanile (interazione tra i sessi, gruppo dei pari, rapporti primari gratificanti).

Essi inoltre non si limitano a offrire proposte «razionalmente» significative ma, nell'offrire la possibilità di fare un'esperienza, rappresentano un luogo in cui i concreti problemi dei giovani possono essere avviati a soluzione.

2.2. Alcune distinzioni sociologiche

Finora abbiamo parlato quasi in differentemente di gruppi, movimenti, associazioni, raggruppando tutto sotto lo stesso fenomeno del l'associazionismo.

Occorre ora passare ad una differenziazione specifica, perché il loro uso non ingeneri confusioni e non vengano ulteriormente intesi come sinonimi. Appunto perché essi propongono diversi modelli di appartenenza, di cui alcuni si escludono reciprocamente (associazione e movimento), altri possono coesistere nello stesso soggetto a diversi livelli (gruppo e associazioni, gruppo e movimenti).

La definizione proposta è di tipo sociologico.

2.2.1. Gruppo, associazione, movimento

Riprendiamo da un quaderno precedente le seguenti distinzioni. L'associazione presenta ordinariamente le seguenti caratteristiche:

- struttura organica e «istituzionale», definita da uno «statuto»;

- adesione dei membri, che avviene per condivisione degli scopi e degli impegni statutari;

- adesione formale da parte dei membri, in base alle norme statutarie;

- stabilità e autonomia (relativa) dell'associazione in quanto istituzione, al di là del variare dei membri;

- attribuzione delle cariche associative in base a criteri formali prestabiliti dallo statuto.

Il movimento è in genere così caratterizzato:

- alcune «ideeforza» e uno «Spirito comune» fanno da elementi aggreganti più delle strutture istituzionali;

- spesso l'aggregazione avviene o almeno inizia attorno alla figura e alla proposta di un leader;

- più che in uno statuto, ci si riconosce in una «dottrina» e in una «prassi», fortemente caratterizzanti, che tendono a diventare una «spiritualità»;

- l'adesione non è formale ma vitale: il movimento sta sull'adesione continuamente rinnovata dei membri, senza iscrizioni o tessere.

Il gruppo è di solito qualificato da:

- una certa «spontaneità» di adesione e di permanenza da parte dei membri;

- una certa omogeneità anche«affettiva»;

- grande libertà di autoconfigurazione quanto a scopi, struttura, attività del gruppo, e quindi tendenziale non uniformità tra gruppo e gruppo;

- dimensioni relativamente ridotte e diffusione piuttosto limitata;

- talora un certo riferimento comune a una «figura» o a un «valore» identici. Cfr Riccardo Tonelli, Q931 gruppo giovanile come esperienza di chiesa.

2.2.2. Gruppo di appartenenza e gruppo di riferimento

Un'ulteriore suddivisione, secondo diverse modalità organizzative del gruppo, può essere un primo criterio per la costruzione di una tipologia dei gruppi stessi.

La accenniamo solamente, perché la si troverà sviluppata in altri contesti, in altri quaderni dell'animatore.

Il gruppo di appartenenza: è un gruppo basato sui rapporti primari, sull'affettività, omogeneo per quanto riguarda l'età e le problematiche degli appartenenti, che impegna per lo più i membri ad un'assidua compresenza secondo una continuità che identifica l'appartenenza al gruppo con lo stare, l'esserci, il condividere spazio e tempo, il farsi compagnia.

I membri risultano allora fortemente coinvolti in termini di tempo, di rapporti, di risorse nella realtà associativa di cui fanno parte, vissuta come realtà totalizzante o fortemente impegnativa, in grado di dare senso al resto dell'esperienza personale e sociale.

È ovviamente un gruppo particolarmente adeguato per l'età adolescenziale, la quale sempre più avverte nel tempo presente l'esigenza di maturare una propria identità all'interno però del soddisfacimento di bisogni affettivi, relazionali, espressivi, amicali.

Il gruppo di riferimento: è un gruppo centrato sui rapporti di tipo «secondario», nel quale l'adesione poggia su aspetti, valori, largamente condivisi e interiorizzati dai membri, su una comune identità sociale e religiosa, su una sensibilità «affine». La specificità di un gruppo di riferimento è data anche dalla esigenza di confronto, di revisione comunitaria.

Esso sembra, oggi, il più plausibile da un punto di vista sociale, per la possibilità che offre di essere momento indispensabile di maturazione e di crescita, al di là di tutti i processi dissociativi a cui è esposta l'esperienza del giovane, e di maturazione anche di un'identità religiosa.

2.3. Verso una tipologia

Arrivati a questo punto del cammino, potremmo continuare lo studio intrapreso, utilizzando le categorie sociologiche appena riferite, in una descrizione dei vari gruppimovimentiassociazioni presenti oggi nella chiesa.

Si potrebbero presentare svariate schede, che offrano inquadramenti storici, fondamenti dottrinali, itinerari spirituali e tratti caratteristici, le linee metodologiche, e anche una valutazione critica.

E quanto è stato fatto per esempio dall'opera citata di Favale.

Si avrebbe così certamente un quadro organico, una mappa dell'associazionismo sul territorio nazionale, magari integrandola con altri studi a disposizione (per esempio Milanesi).

Sembra tuttavia più utile e più proficuo, sia da un punto di vista sociologico, che dell'animatore a cui sono diretti questi quaderni, tentare invece una tipologia capace di orientare dentro il mondo variegato e complesso dell'associazionismo ecclesiale.

Fare una tipologia vuol dire classificare un fenomeno in maniera sistematica basandosi sull'evidenziazione e sulla distribuzione di una combinazione di attributi che vengono prioritariamente tenuti in considerazione.

Basta pensare per esempio alla tipologia dei caratteri della persona umana, costruita sull'analisi combinata e differenziata di tre variabili (emotività, azione, risonanza). Il risultato è uno strumento utilissimo all'analisi, anche se, come tutti gli strumenti metodologici e concettuali, è da usare con un certo criterio: nessun movimento o gruppo rispecchia esattamente il «tipo» costruito, dal momento che la tipologia, per forza di cose, opera molte semplificazioni della realtà.

Ma centrare l'attenzione su alcune variabili che si vogliono considerare, e su cui si costruisce lo strumento, se da una parte non rende ragione della ricchezza di vita e di espressione di un movimento, dall'altra però permette di individuare i fattori che sono ritenuti capaci di interpretare e spiegare la realtà. E quindi in parte anche di prevederla.

2.3.1. Qualche criterio per la costruzione di una tipologia

Le notevoli difficoltà metodologiche legate alla costruzione di una tipologia sono in gran parte riconducibili alla scelta delle variabili ritenute così significative da spiegare il fenomeno in questione, e da rapportarlo ad altri eventuali fattori presenti nell'ambito sociale e culturale più ampio.

Esse infatti possono essere legate alla differenziazione di finalità, di contenuti trasmessi, di metodologie di reclutamento e formazione, di dinamiche di gruppo, composizione sociale, collocazione culturale e sociopolitica.

In ambito molto generale, e di prima descrizione (più che interpretazione) dell'intero fenomeno associativo, si può ricorrere, almeno inizialmente, ad un'unica variabile, attorno a cui suddividere il fenomeno: essa può essere «il motivo di aggregazione».

Esso creerebbe una tipologia suddivisa secondo i seguenti caratteri dell'associ azione: religiosa, politica, culturale, sportiva, sociale, educativa.

Si potrebbe ancora suddividere ulteriormente i gruppi, ottenendo un casellario più ampio, inserendo nuove suddivisioni secondo le seguenti caratteristiche:

- ispirazione (cristiana, laica, mista);

- struttura gerarchica (responsabili a vari livelli, eletti o nominati o riconosciuti senza procedure formali);

- organizzazione di base (a sviluppo nazionale, pluriregionale, regionale o locale);

- forma di adesione all'associazione (tesseramento o no, tipo di partecipazione ... ).

2.3.2. Una tipologia «descrittiva»

La tipologia che ora proponiamo è ricavata dalla ricerca Milanesi, precedentemente citata, sulla domanda religiosa dei giovani italiani.

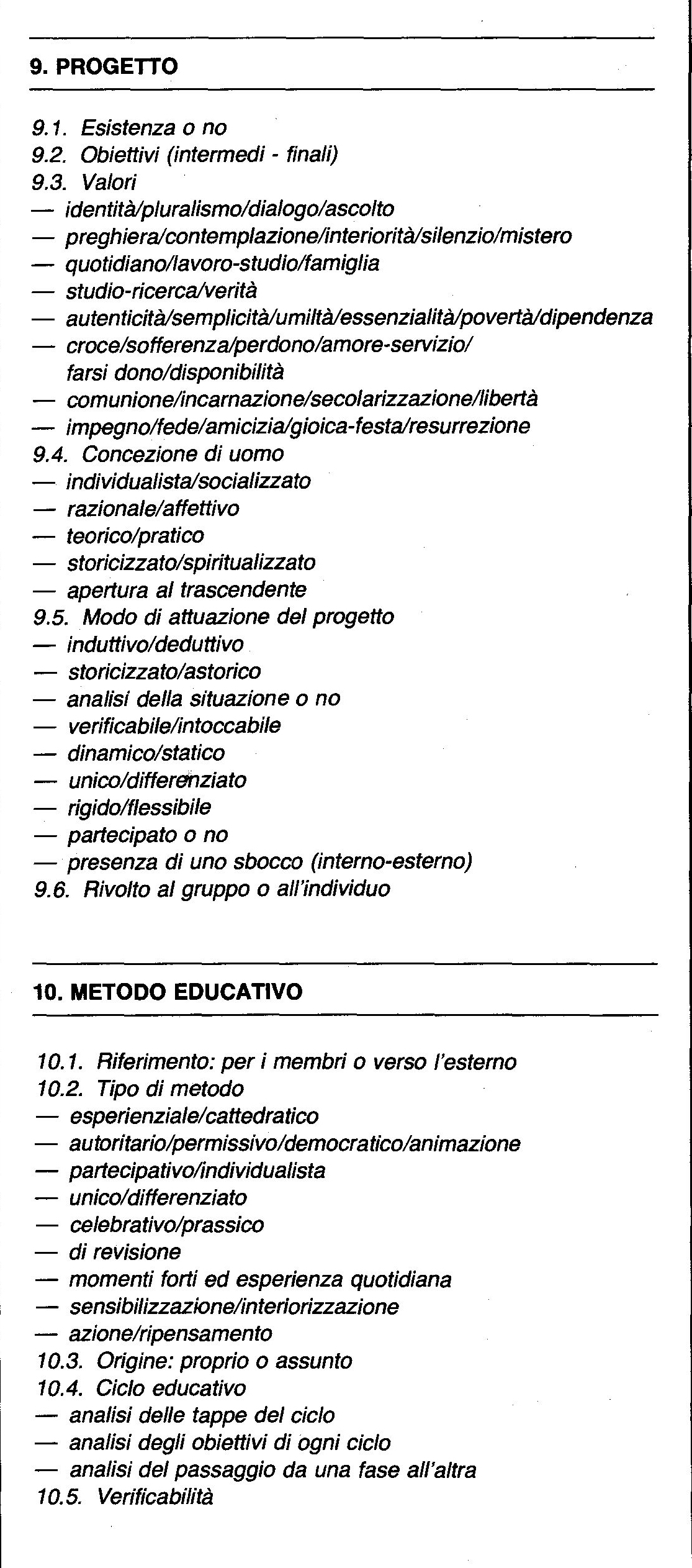

Essa si articola in riferimento alla diversa concezione della realtà, ai rapporti con l'istituzione ecclesiale e ai motivi di aggregazione.

Tre variabili, dunque.

L'insieme di esse viene offerto in una tabella, che però è più di tipo descrittivo che interpretativo. Cioè non si chiede il perché, ma dice il come e il che cosa di questi gruppi movimenti.

Essa tuttavia è di grande utilità e offre una visione d'insieme organica e certamente interessante.

Circa la diversa concezione della realtà, quella personalistica (tipica di movimenti come i Gen, i Carismatici, i Neocatecumentali) si esplica da un lato nel primato della conversione individuale (il cambio sociale dipende da un processo di conversione personale), e dall'altro nella prevalenza di rapporti primari (risposta ai bisogni di identità, di integrazione sociale, affettiva, psicologica dei soggetti appartenenti al gruppo).

La necessità di un rapporto dialettico tra le istanze dei «personale» e le istanze del «sociale» è il fondamento su cui si basa la concezione mediazionistica della realtà: in questa direzione sono impegnati gruppi quali Comunione e Liberazione, l'Azione Cattolica, la FUCI, l'AGESCI.

Collettivistica è invece l'impostazione della riflessione di quei gruppi (Comunità di base, ecc.) che appartengono e si collocano nel Movimento sociale e, più in particolare, operaio, attuando una scelta di classe e un incontro con il marxismo, con i suoi strumenti di analisi e/o di «scienza» del cambiamento sociale.

Infine, nella concezione umanitariosolidaristica, la realtà viene vissuta e analizzata attraverso la verifica, nella società, della validità della propria ispirazione cristiana, in risposta ai bisogni dell'uomo emarginato e sofferente o di alcune categorie di emarginati, senza operare collettivamente una scelta di classe o un'analisi politica del fenomeno su cui si interviene in supplenza o in appoggio alle strutture pubbliche.

Diverso è quindi anche il rapporto dei singoli gruppi con l'istituzione ecclesiale (nel suo aspetto burocratico-formale).

Si può parlare di integrazione qualora il gruppo sia direttamente controllato o dipendente dalla gerarchia ecclesiastica, ed è il caso di grandi associazioni cattoliche come l'Azione Cattolica, la FUCI, Comunione e Liberazione, ma anche di altri tipi di aggregazione come i gruppi Gen, i Carismatici, i Neocatecumenali, la Lega Missionaria Studenti, i Ragazzi nuovi, il Movimento Eucaristico Giovanile. Più autonome sono invece quelle formazioni che, pur essendo inserite nell'area ecclesiale, non hanno un riconoscimento ufficiale da parte dell'istituzione Chiesa, che non determina perciò, con i suoi delegati, la vita dell'associazione. Ci si riferisce a gruppi come l'AGESCI, il Gruppo Abele, il CEIS, le varie organizzazioni terzomondiste.

L'isolamento caratterizza, infine, quelle aggregazioni in cui il riferimento religioso contribuisce a determinare un ulteriore motivo di divisione e di diversità, più che un fattore di unità, con la Chiesaistituzione. Riguarda soprattutto i gruppi dell'area del dissenso, in rapporto dialetticoconflittuale con la Chiesa.

Circa i motivi di aggregazione, possono essere ritenuti sufficientemente indicativi quelli individuati in precedenza.

L'insieme degli elementi che sono stati considerati possono essere raggruppati in una tabella che qui proponiamo (vedi pag. 14).

2.3.3. Una tipologia «interpretativa»

Proponiamo ora una tipologia (elaborata da Garelli nello studio citato) che, pur necessitando di qualche modifica e integrazione, si presenta ancor oggi particolarmente valida.

Essa, a differenza delle altre più sopra presentate, oltre che descrittiva è di tipo interpretativo, perché le variabili considerate pongono in relazione (e in una certa relazione) il contesto sociale, quello ecclesiale (istituzionale) e la soggettività dei membri,

Non occorre sottolineare che anche in questo caso la tipologia in parte comprime e riduce la realtà, schematizzandola eccessivamente, non tenendo conto degli aspetti di omogeneità al di là delle differenziazioni, della dinamica storica e della globalità dei processi di mutamento sociale in cui i gruppi/movimenti sono inseriti.

I«tipi» che emergono in qualche modo coprono l'intero arco dell'associazionismo giovanile ecclesiale, almeno di quello reale.

I tre «tipi» proposti da Garelli vengono integrati con un quarto tipo, ricavato da un'analisi delle nuove forme associative odierne.

1. Gruppi (appartenenti all'area ecclesiale) tra i quali sorge un consenso sui valori della sfera privata e che si caratterizzano per una subcultura che isola i membri dal contesto sociale.

Si caratterizzano per un riferimento religioso o la finalità solidaristica che «rispondendo ai bisogni di identità e di integrazione sociale dei membri, favoriscono il loro isolamento sociale in subculture e in esperienze autonome e totalizzanti, senza offrire la possibilità di un inserimento attivo e critico nel contesto sociale quale espressione di una tendenza alla partecipazione sociale».

Essi privilegiano una concezione personalista della realtà, che si esprime nel primato della conversione individuale e nella prevalenza dei rapporti primari.

Emerge in questi una prevalenza di atteggiamenti e comportamenti che privilegiano lo status quo.

Circa la dinamica interna, risulta forte il senso di appartenenza, la presenza di un forte leaderismo, il prevalere dei rapporti faccia a faccia, il frequente ricorso a esperienze rituali dense di significati simbolici e di stati emotivi grazie a cui viene riconfermato il consenso e l'appartenenza.

La realtà sociale esterna costituisce un elemento negativo, il che tende a rinsaldare i rapporti di gruppo.

La relazione con l'istituzione ecclesiale è caratterizzata da ottimi rapporti.

E riferimento religioso (non sempre esplicito) risulta assai funzionale sia all'integrazione psicologica e sociale dei membri, sia all'isolamento distinzione dal contesto sociale.

La subcultura che essi esprimono tende sempre più all'isolamento, e quindi ad un maggior rafforzamento dei vincoli interni di coesione e appartenenza.

2. Gruppi che (con riferimento religioso più o meno esplicito e operando nell'ambito dell'istituzione ecclesiale) si contraddistinguono per una funzione «educativa» e per un'azione sociale di carattere «prepolitico».

Essi si caratterizzano per un'aggregazione giovanile attorno a qualche interesse o azione sociale, fattori considerati come totalizzanti, ma con la tendenza a favorire un processo di sensibilizzazione e di coscienza sociale e di graduale inserimento attivo e critico nel contesto esterno. Si innesca quindi un processo di definizione della realtà nei componenti che tenta una integrazione tra i problemi e istanze di tipo sociale e problemi e istanze di tipo personale.

Intorno al carattere prevalente del gruppo (sociale, educativo, giovanile, religioso...) si innesca pertanto un complesso e graduale processo di «formazione» dei componenti, che si esplica «nella pratica di una vita collettiva (di gruppo), nella verifica della vita quotidiana di credenze e valori, nella creazione di atteggiamenti di partecipazione, nell'assunzione graduale di responsabilità, nell'analisi della realtà sociale, nel progressivo inserimento sociale e raccordo con le forze sociali emergenti».

La caratterizzazione tipica dei gruppo è pertanto sulla finalità educativa dei propri membri, in vista della quale si favorisce una mobilitazione attorno ad un tema o interesse o carattere in grado di mediare l'istanza educativa.

La loro azione sociale non è una vera e propria azione volta a modificare la realtà: troppo grande è la coscienza della complessità, delle implicanze, delle competenze. t però un'azione di sensibilizzazione, di formazione di atteggiamenti e comportamenti partecipativi.

Il riferimento istituzionale dei gruppo stesso permette di avere un'ampia base sociale di riferimento e di sensibilizzazione, permette cioè un ambito in cui operare.

A ciò aiuta anche la struttura interna e le modalità di azione del gruppo (strutture di aggregazione di base, gradualità delle tappe educative, attenzione al proselitismo).

3. Gruppi che, con un riferimento religioso esplicito e in dissenso nei confronti della struttura ecclesiale, si collocano all' interno del movimento collettivo mediante una diretta azione politica e sindacale.

Questo tipo si caratterizza inizialmente per un'esperienza nell'ambito dell'istituzione ecclesiale, ma poi «trova in seguito la sua identità in un processo di differenziazione ideologica, religiosa, di prassi sociale, rispetto all'esperienza originaria fatta all'interno della struttura ecclesiale... Mentre nei confronti della chiesa tale tipo di gruppo rivela i caratteri di setta (contrapposta, distinta, isolata dall'istituzione ecclesiale), nei confronti della realtà sociale esso appare distintamente inserito nel movimento sociale innovativo.

Tuttavia esso sembra sempre più perdere il contatto con la base sociale da cui è originata la sua esperienza, e distinguersi per una struttura di élite che risulta in conclusione scarsamente propositiva nei confronti delle masse.

Sono gruppi, questi, che non hanno più grossa rilevanza o incidenza.

4. Gruppi che, con un riferimento religioso critico/costruttivo nei confronti dell’ istituzione ecclesiale, operano attraverso forme di azione di volontariato.

Sono gruppi che si vanno sempre più estendendo, e raccolgono i vecchi contestatori delle strutture (e gruppi) parrocchiali tradizionali, accusati di inconcludenza e intimismo, e giovani che provengono da comunità cristiane o di quartiere.

Si possono catalogare in essi le esperienze di volontariato, di servizio civile, di obiezione, con una grande sensibilizzazione verso le situazioni di marginalità (handicappati, drogati...).

Attorno a questi gruppi è facile che sorgano comunità di ricupero o cooperative, come garanzia di continuità e per possedere un'immagine sociale riconosciuta anche dalle strutture civili.

Sembrano queste le nuove forme aggregative che si diffondono sempre di più, anche se permangono alcuni problemi di fondo non totalmente analizzati o risolti verso la loro azione e identità.

Come per esempio: quale tipo di volontariato? quale rapporto con le altre istituzioni? quale funzione specifica della loro attività?

È questo soprattutto il nodo la cui soluzione definisce la maturità dei volontariato stesso: e cioè la ricerca di una forma a metà tra l'intervento privatocaritativo, e la supplenza, nell'accentuazione sia di un'opera di sensibilizzazione alle nuove povertà, sia di sollecitazione ad un intervento pubblico adeguato, sia nell'attenzione ai bisogni che restano non individuati e non coperti da qualunque tipo di intervento. Insomma, il volontariato come«terza via» tra pubblico e privato.

2.4. Una storia dell'associazionismo ecclesiale

Sulla base dell'ultima tipologia presentata, quella «interpretativa», possiamo ripercorrere le trasformazioni della realtà associativa giovanile ecclesiale dalla fine degli anni '60 ad oggi.

Lo faremo per brevissimi cenni, cercando di individuare le diverse ridefinizioni dell'identità e della funzione sociale evidenziata dai più importanti gruppi/movimenti, per valutare appunto la capacità di descrizione e di interpretazione che la tipologia proposta possiede. Potrebbe sembrare, dall'insieme, che sia l'analisi storica che quella sociologica si collochino unicamente dal versante della «domanda», cioè dal basso dei fenomeno aggregativo stesso, come esigenza dei giovani di socializzazione, di esperienza religiosa e sociale, di partecipazione (e creazione) culturale.

Come se non esistesse anche il versante dell'«offerta», di ciò che l'istituzione (in questo caso la Chiesa) ha saputo offrire e proporre.

Ma appare ovvio che l'analisi deve essere integrata da entrambe le prospettive, pur ritenendo, come si è visto, prioritario il punto di partenza «dal basso», cioè dall'analisi dei giovani.

Sapendo che la realtà è in definitiva una risultante di molte forze in gioco: sia da parte della domanda che dell'offerta, che esse si determinano e influiscono a vicenda, e mai in astratto, ma sempre attraverso concrete esperienze.

Questo non toglie che sarebbe molto interessante, anche da un punto di vista sociologico, l'esame delle proposte associative differenziate che sono state elaborate, sia per valutare l'interpretazione e la rielaborazione che l'istituzione ha avuto delle richieste e dei bisogni giovanili, sia per determinare il peso dato ai singoli elementi dell'esperienza cristiana, sia per valutare in modo complessivo la «sintesi» elaborata e proposta.

2.4.1. Legittimazione ideologica ed emergere dei dissenso

I mutamenti strutturali e culturali che hanno contrassegnato la società italiana degli anni '60 e le istanze del Concilio sui problemi sociali, su una maggior partecipazione all'interno della struttura ecclesiale, hanno certamente costituito le precondizioni esterne e interne che sembrano essere alla base dei processi di rinnovamento di una larga fascia di gruppi e movimenti giovanili ecclesiali. L'essere sfociati in movimenti di rottura e gruppi di dissenso e di contestazione verso la struttura ecclesiale è certamente da riferirsi alla presa di coscienza che l'esperienza ecclesiale, il riferimento religioso, non appariva in grado di offrire strumenti adeguati di analisi dei processi di mutamento della realtà sociale, e di essere globalmente fuori della storia, arroccata su posizioni di tradizionalismo o di supporto ideologico e legittimazione al sistema sociale, incapace di cogliere il senso dei mutamento sociale in corso.

Era in gioco la ridefinizione della propria identità religiosa e della collocazione sociale dell'associazionismo giovanile ecclesiale. L'emergere delle istanze dei politico (all'epoca della contestazione e delle lotte operaie) ha permesso di concretizzare scelte e sbocchi determinati e ha rappresentato un processo globale di ricomposizione di tutto l'ambito associativo giovanile ecclesiale, innescando anche un progressivo decadere di un certo associazionismo cattolico vecchio tipo.

Quali gli esiti di questo processo? Un momento fecondo di elaborazione ideologica, di azione politica, di esperienza sociale, che si traduce in un sorgere e svilupparsi di molteplici forme di gruppi spontanei, di gruppi dei dissenso, delle comunità di base e dei movimenti di contestazione ecclesiale. In essi confluiscono anche gruppi (come Gioventù Aclista) prima operanti nell'ambito istituzionale, che pur volendo mantenere il riferimento religioso, non si riconoscono più in una interpretazione tradizionale.

Sul versante dell'associazionismo legato all'area istituzionale, la crisi investe in pieno l'Azione Cattolica, i cui membri non sentono sufficientemente appagante la «scelta religiosa», e che comunque vengono investiti dalla crisi globale dell'associazionismo. Da questo processo emerge un'AC notevolmente ridimensionata nel numero, che si avvia a una nuova fase organizzativa e riformula la propria proposta religiosa ed educativa caratterizzandola coll'istanza dei prepolitico, venendo quindi fondamentalmente incontro alle esigenze di ridefinizione dell'identità a cui erano sollecitati i membri.

Questo indirizzo è anche quello che caratterizza il movimento Scout, che ridefinisce le sue finalità alla luce delle istanze dei politico: esso appare così capace di reinterpretare i caratteri più specifici della propria esperienza o tradizione alla luce delle nuove istanze emergenti, e di inserirsi in un processo di trasformazione sociale. Questa è certamente la causa non ultima della non contrazione del movimento alla fine degli anni '60 e negli anni '70.

Un altro esito è offerto dai gruppi caratterizzati prevalentemente dall'azione sociale, volti cioè ad una soluzione immediata e ad una sensibilizzazione ai problemi derivanti dall'ingiustizia e dalla marginalità sociale, intesa come azione di supplenza sociale iniziale rispetto all'intervento politico. Si tratta dei gruppi e movimenti terzo mondisti, di quelli impegnati nel settore dell'emarginazione sociale (droga, prostituzione), nell'assistenza degli anziani ed handicappati: un'area assai articolata.

Non sempre in essi era presente un riferimento religioso o un senso di appartenenza ecclesiale: e pure sono accettati dalla chiesa sia per non alienarsi una grossa fetta di giovani, sia per il processo di autoridefinizione attuato dalla gerarchia stessa, in senso meno intransingente e tendente ad evitare ulteriori spazi di conflittualità.

2.4.2. Contrazione dei gruppi ad azione sociale

In questi anni appare in declino la grande stagione dei gruppi giovanili ecclesiali di «azione sociale». I motivi sono principalmente due: la crescita ideologica e l'esigenza di partecipazione politica maturata dai membri dei gruppi durante la loro militanza. Ciò li spinge ad uscire dalla generica analisi e intervento sociale tipica dei gruppi a cui finora erano appartenuti, e a porre come condizione dell'appartenenza al gruppo la qualificazione dell'azione e il raccordo con le forze sociali politicamente organizzate, unita alla critica della struttura stessa dei gruppo e alla gestione dei potere. Il secondo fattore è da individuarsi nelle nuove condizioni storico-culturali della società: esso da una parte permette di constatare la esiguità dell'azione generica condotta dai gruppi stessi, e dall'altra non offre adeguate possibilità alla risoluzione di problemi circa la collocazione socio-professionale, l'identità sociale, la ridefinizione dell'appartenenza sociale e dei quadro culturale di riferimento.

I gruppi dell'area dei dissenso in questi anni sono su posizioni di stasi o di leggera contrazione. li loro apporto per la maturazione dei giovani stessi, per aver innescato nella stessa istituzione ecclesiale un processo di ridefinizione della sua identità e funzione sociale, è davvero notevole. Tuttavia una grossa serie di problemi li tocca da vicino: il rischio di fondare sulla fede la lotta di classe e quindi un certo integrismo di sinistra, il pericolo di distacco dalla base, l'oscillazione tra la propria qualificazione come movimento ecclesiale e l'affermazione di una scelta politica rivoluzionaria.

Tali gruppi avvertono sempre più e in modo accentuato il problema della loro identità e funzione sociale, e il carattere settario che finiscono con l'assumere, evidenziando alla lunga problemi di nuove aggregazioni. Saranno problemi decisivi per il loro futuro.

La stessa Gioventù Aclista reinterpreta in questo periodo, e lo sposta su tematiche di tipo educativo e di raccordo con le strutture ecclesiali esistenti, il proprio ruolo e la propria funzione.

2.4.3. L'espansione dei gruppi a specifica identità

La crisi (processo di ridefinizione interna, rilevanza sociale, capacità di aggregazione) non sembra invece toccare altre associazioni o movimenti, come gli Scout, Comunione e Liberazione, l'Azione Cattolica (anche se in misura minore), come mostrano i dati quantitativi globali e la forte ripresa dei gruppi a carattere locale e diocesano in cui si esprimono.

Quali ipotesi possono essere considerate esplicative di questi due fenomeni di segno opposto, la contrazione (o stasi) dei gruppi impegnati in azioni sociali e politiche, e l'espansione e dinamismo dei gruppi di cui sopra?

L'ipotesi, già sopra riportata, sottolinea la rilevanza e globale significatività che gruppi a specifica identità assumono nel pluralismo di forme associative che si presentano ai giovani (com'è tipico nelle società ad alta differenziazione sociale e di proposte culturali e aggregative) come concorrenziali tra loro.

In una parola, l'appartenenza a tali gruppi e movimenti offre la possibilità agli aderenti di ridefinire la loro identità, come soggetti sociali, in termini rispettosi della nuova soggettività in un nuovo contesto socioculturale.

Tale struttura inoltre esercita una funzione di «filtro» che attutisce e compone l'angoscia e le frustrazioni derivanti dalle esperienze per lo più contraddittorie che i giovani vivono e in cui sono immersi, offrendo nello stesso tempo un luogo che risponde al bisogno di integrazione sociale.

L'emergere di questa istanza dei «personale» da una parte è l'ultima possibilità di riprendere in mano la propria esistenza, di fronte alla situazione di dispersione e disorientamento sociale, e d'altra parte è la risposta giovanile, fatta di atteggiamento realista, di ricerca di obiettivi intermedi, a quel bisogno di progettualità più a medio termine e meno idealistica che richiedono la scena politica e i soggetti sociali a metà anni settanta.

L'importanza di questa osservazione sta nel fatto che tale sottolineatura ha assunto un carattere di massa, anche se poi è concretizzato nelle forme più differenziate a seconda delle categorie sociali e delle situazioni.

Ancor più significativo è il fatto che la nuova modalità aggregativa viene avvertita non solo per comprendere il senso della propria collocazione e identità sociale (e quindi per interpretarla), ma in certo modo per maturare azioni e comportamenti che possano avviare alla soluzione dei condizionamenti e della marginalizzazione che investe l'intera condizione giovanile.

I tre gruppi/movimenti citati non hanno allora solamente una ragione d'essere (e di ripresa) di ordine religioso, ma anche una ragione sociale, dal momento che rivelano caratteri in linea coi bisogni evidenziati dalla massa giovanile in quel periodo storico.

Si possono ulteriormente individuare i fattori che permettono a tali gruppi di esercitare una rilevante funzione di aggregazione. Essi possono essere globalmente indicati nella capacità di mediazione che essi possiedono tra le istanze del personale e quelle del sociale (in una possibilità di composizione della totalità dell'esperienza, dei bisogni personali e dell'identità sociale); nella struttura associativa aperta alle masse, in quanto operanti in raccordo con l'istituzione ecclesiale; nell'offerta all'identità di un contenuto specifico attorno a cui raggruppare bisogni, desideri, quadro di valori.

E ovviamente la proposta «religiosa» dell'AC, «educativa» degli Scout, «religioso-educativo-politica» di CL, continuamente qualificate e specificate, attorno a cui si ridefinisce (e si riscopre) l'identità personale e sociale.

La rilevanza che essi assumono nell'ambito italiano e che li rende interessanti e innovativi, è che tali movimenti/gruppi, nella loro struttura, proposta, valori, non esprimono globalmente ne una funzione di isolamento sociale degli aggregati, né una funzione di conservazione sociale; dal momento che la partecipazione al gruppo sembra essere funzionale ad una collocazione attiva e critica dei membri nel contesto sociale e nella vita quotidiana. Carattere che, se da una parte rende ragione della loro diffusione, dall'altra permette di prevedere la loro stabilità e durata.

3. L'ASSOCIAZIONE INVISIBILE

Ci vogliamo ora riferire ad una realtà molto diffusa anche se poco considerata nella chiesa italiana: l'aggregazione dei giovani cattolici in gruppi di base, non legati ad associazioni o movimenti di tipo nazionale, e quindi apparentemente isolati dall'ambito dell'associazionismo religioso tradizionale.

Essa è una realtà molto composita eppure altrettanto presente ed operante nella realtà viva, soprattutto nelle parrocchie.

Si tratta di gruppi che si possono chiamare extraassociativi, di difficile quantificazione e valutazione, soprattutto per la mancanza di dati ed informazioni su di essi.

Una recente ricerca (Giancarlo Quaranta, L'associazionismo invisibile, Sansoni, Firenze, 1982 ) fa il punto sulla situazione di tali gruppi. Ne presentiamo i risultati sia per l’interesse globale di essi, sia per coprire almeno in parte l’ area associativa che non si riferisce a movimenti e associazioni tradizionali, quelli finora esaminati e di cui abbiamo esposto alcune tipologie.

3.1. Annotazioni di metodo e dati dell'indagine «Quaranta»

Si tratta ovviamente di un primo momento metodologico di decisiva importanza. Per il ischio implicito di considerare solo urna forma molto chiaramente strutturata, o al contrario un'aggregazione occasionale di persone.

3.1.1. Quali gruppi?

La definizione operazionale di gruppo, che ha guidata l'intera ricerca e che è necessario esplicitare, è: «ogni forma di aggregazione stabile di più individui che avesse una rilevanza sul piano culturale, politico, pastorale, ecc., tale da renderla percepibile nell'ambito dei microambiente locale come aggregazione di giovani cattolici». Evidentemente nella ricerca sono stati considerati solo i gruppi di base, cioè quelle forme di esperienze locali senza legami organizzativi più ampi.

Il gruppo si presenta allora con tali caratteristiche che permettono di considerarlo portatore di una determinata cultura (in senso antropologico) e come fattore di dinamismi sociali: e quindi come facente parte di una specifica subcultura giovanile (all'interno di una più vasta area culturale cattolica), e come soggetto attivo di grandi processi di codificazione istituzionale dei comportamenti individuali e collettivi (cioè come istituzioni in miniatura).

L'aggettivo qualificante «cattolico» è stato invece assegnato in base alla presenza di certi criteri empirici, assumendo come indici i seguenti fatti: pratica della liturgia cattolica, presenza di leaders o assistenti appartenenti al clero, la presenza di religiose, il nome del gruppo (se riferito alla parrocchia ospite), relazioni in atto con la gerarchia ecclesiastica, fama nell'opinione pubblica: qualora sussistessero almeno tre degli indici stessi.

Il censimento ha portato ai seguenti risultati.

3.1.2. Alcuni dati