I Quaderni dell'animatore

7. LA SCELTA

DELL'ANIMAZIONE

NELL'EDUCAZIONE

ALLA FEDE

Riccardo Tonelli

INDICE

1. IL PROBLEMA: SI PUO EDUCARE ALLA FEDE NELLO STILE DELLANIMAZIONE?

2. LA DIMENSIONE EDUCATIVA DELLA EVANGELIZZAZIONE

2. 1. La prospettiva incarnazionista

L'evento Gesù Cristo

Fedeltà a Dio nella fedeltà all'uomo

Due importanti distinzioni

2.2. La prospettiva «gerarchica» e quella «dialettica»

Il modello gerarchico

Il modello dialettico

2.3. L'educabilità della fede nella logica della sacramentalità

2.4. Dove e come si realizza l'educazione alla fede

Separazione e dipendenza

La sacramentalità

3. CHE NE FACCIAMO ALLORA DELL'ANIMAZIONE

3.1. L'animazione come modello ideale per l'educazione alla fede

3.2. Una conclusione che è prefazione

4. RIPENSIAMO LA PASTORALE NELLA LOGICA DELL'ANIMAZIONE

4. 1. «L'amore vita» come orizzonte della pastorale giovanile

Prima scommessa: l'uomo è già l'uomo nuovo

Seconda scommessa: l'uomo è capace di autoliberarsi

Terza scommessa: la passione per la vita

In sintesi: la scommessa dell'educazione

4.2. La relazione educativa: come esercitare l'autorità pastorale

Accoglienza incondizionata

I valori per nome Un'esistenza che si fa messaggio

Le condizioni culturali e strutturali

4.3. Educare alla fede comporta offerto di contenuti oggettivi?

In che senso «contenuti oggettivi

Un evangelo come racconto di una storia a tre storie

Un progetto da realizzare «assieme»

4.4. Chi vivo di fede un solitario che siede e mensa con tutti

Vivere di fede: leggere dentro le cose con «fantasia»

La solitudine del credente

4.5. / punti di riferimento di ogni progetto

5. LA CONCLUSIONE: ANIMAZIONE E PERSONAL COMPUTER

Bibliografia

Il presente quaderno non tratta immediatamente di animazione culturale e non è scritto da un esperto di tale disciplina, ma da un esperto di pastorale giovanile per chiarire i rapporti tra il mondo dell'animazione e il mondo dell'educazione alla fede.

^ Riccardo Tonelli ha riletto i quaderni 5 e 6 di Mario Pollo sull'animazione culturale e li ha ripensati dal suo punto di vista: elaborare un modello di educazione alla fede ispirato all'animazione.

La domanda di fondo è: l'animazione, come modello educativo attraverso cui «dare vita» alla formazione dei giovani, può essere anche un modello educativo per «dare vita» all'educazione della fede?

^ Il problema è delicato e cruciale per più motivi.

Incominciamo ad osservarlo dal punto di vista dell'animazione. E proprio la «pretesa» dell'animazione culturale a complicare le cose...

L'animazione culturale, e il modello educativo che ne deriva, se introdotti ad esempio in un centro giovanile, rifiutano di essere confinati a un insieme di tecniche e strumenti per «vivacizzare» il tempo libero o anche per «animare la liturgia», e «pretendono» di essere un modo preciso per riformulare tutta la vita dei centro giovanile. Compresa l'educazione alla fede.

Il problema non è meno delicato dal punto di vista della educazione alla fede.

Molti operatori pastorali sono ben disposti verso un'animazione che si occupi dei tempo libero e dei come dar vita alla liturgia e alla preghiera...

Le perplessità cominciano di fronte alla pretesa dell'animazione di aver delle cose da dire proprio nell'educare alla fede. Come possono le «scienze umane» sulle quali si fonda l'animazione aver qualcosa da insegnare su come educare alla fede?

^ Una risposta va cercata nella «memoria ecclesiale» che percorre la storia da Gesù Cristo ad oggi.

È questo il punto nevralgico dei quaderno.

La risposta viene data in due tempi.

In un primo tempo R. Tonelli, riflettendo sull'evento dell'incarnazione, arriva a giustificare la «presenza» delle scienze dell'educazione nel fare la proposta di fede.

Una volta compiuto questo passo ne compie un altro, non meno delicato.

Se l'educazione alla fede «assume» un modello educativo, non lo fa indifferentemente: ha delle «condizioni» da porre e delle esigenze da salvaguardare.

Ecco il secondo passo: l'animazione è in grado di rispettare queste esigenze?

Anche a questa domanda la risposta è positiva. Anzi l'animazione è un modello educativo oggi decisivo per l'educazione alla fede.

^ Si era partiti dall'interrogativo: l'educazione alla fede può «fare spazio» al suo interno all'animazione? e si è giunti alla conclusione che non solo l'educazione alla fede può «accogliere» al suo interno lo stile educativo dell'animazione, ma è anzi sollecitata a riformulare antropologie educative, obiettivi generali e specifici, strategie e interventi. Cosa comporta in concreto questa «scelta dell'animazione» nell'educare i giovani alla fede? A questo interrogativo R. Tonelli risponde in due tempi.

In un primo tempo si sofferma su alcuni «esempi» di pastorale giovanile ispirata all'animazione: l'orizzonte della passione per la vita, l'autorità pastorale ed il modo di esercitarla, come proporre i «contenuti» della fede, indicazioni per determinare l'obiettivo generale della pastorale giovanile.

In un secondo tempo esplicita alcuni «orientamenti» per avviarsi ad un progetto di pastorale giovanile ispirato all'animazione.

1. IL PROBLEMA: SI PUÒ EDUCARE ALLA FEDE NELLO STILE DELL’ANIMAZIONE?

Questa ricerca parte da un problema preciso e concreto.

Lo esprimiamo in sintesi. E poi lo approfondiremo in modo più analitico.

Il problema è serio e importante. Molti se lo pongono in termini riflessi. Spesso però fa solo da fondale delle piccole o grosse discussioni che si scatenano, nelle comunità ecclesiali, quando si fanno le programmazioni pastorali. Ce lo sentiamo rimbalzare addosso quando parliamo di questo nostro progetto in corsi e convegni.

Per non restare imprigionati nella rete di un nemico misterioso, ma, soprattutto, per fare scelte consapevoli e riflesse, in un ambito vitale come è quello in cui operiamo, è importantissimo rendersi conto criticamente del problema e delle sue possibili soluzioni.

Qual è dunque questo impegnativo problema?

In breve, eccolo: si può educare alla fede secondo il modello educativo dell'animazione? O, se si preferisce con altre parole, quando operiamo nell'ambito specificamente ecclesiale, quando ci preoccupiamo di far crescere la fede, la speranza, la carità, il modello educativo dell'animazione serve, funziona, è adeguato, oppure è stonato, inutile, dannoso? Qualcuno può sorridere: tutto qui?

Nella prassi concreta, molti hanno già risolto la faccenda, dando una risposta piena: sì, eccome! Se però sono sollecitati a dare le motivazioni, entrano un poco in crisi o naufragano in una superficialità spaventosa. E così aumentano ragioni di conflitto tra posizioni pastorali opposte.

Cosa lascia intravedere il problema?

Per procedere assieme nell'affrontare e risolvere questo problema, dobbiamo precisare meglio la sua portata.

^ L'animazione non è uno strumento indifferenziato, pronto ai mille usi: come un martello che, bene o male, può servire a piantare qualsiasi genere di chiodi su qualsiasi superficie. L'animazione è un modello di reazione educativa, come è stato indicato negli altri quaderni.

Essa rappresenta quindi uno stile di presenza dell'educatore, un tipo di processo formativo, un determinato rapporto adultogiovane e si porta dentro un suo modello d'uomo. Due cose (lo stile di presenza-rapporto e il modello d'uomo) che sono tutt'altro che indifferenti rispetto ai processi caratteristici dell'educazione alla fede.

^ L'educazione alla fede esige, infatti, una precisa funzione evangelizzatrice: richiede cioè una presenza che propaga un progetto dì vita. Senza questa offerta non si può crescere nell'esistenza cristiana, perché la fede è dono che irrompe nella storia personale, grazie all'annuncio dì una buona notizia gratuita e imprevedibile.

L'educazione alla fede è inoltre finalizzata a far nascere un uomo nuovo. Lavora cioè per far «nuovo» l'uomo: nuovo non a caso, come viene, ma secondo la radicale novità che è Gesù Cristo.

L'uomo nuovo è perciò caratterizzato da alcuni tratti di personalità, normativi per la personale autoprogettazione. Pensiamo, per esempio, alla capacità di sconfiggere il male perdonando, all'autorealizzazione costruita sulla decisione di morire per vivere.

Se l'animazione si porta dentro un suo progetto d'uomo, ci potrebbe essere un conflitto insanabile tra questi due modelli. Immaginiamo, solo per fare un esempio, al conflitto che si scatenerebbe tra animazione ed educazione alla fede, se animazione volesse dire permissivismo o rifiuto dì ogni proposta diversa da quello che piace. In questo caso, dovremmo arrivare alla conclusione di non poter utilizzare l'animazione nell'educazione alla fede, per evitare queste pericolose dissonanze.

Se questa fosse l'ipotesi definitiva, la conclusione si farebbe ancora più pesante: non solo non possiamo educare alla fede con il modello dell'animazione, ma dobbiamo abbandonare velocemente l'animazione anche nella prassi educativa, se intendiamo, presto o tardi, aprirla verso la pienezza di una esperienza di vita cristiana. Come si vede, il problema è tutt'altro che irrilevante e non è per niente teorico.

La nostra proposta globale

Coloro che contestano la scelta dell'animazione, non lo fanno per partito preso. Essi sono condizionati, più o meno riflessamente, dalla soluzione che si dà a questo problema.

La nostra risposta è molto diversa, come si può ben immaginare. Crediamo nell'animazione non solo nell'ambito educativo; la stimiamo preziosa e indispensabile anche in campo di educazione alla fede, pur sottolineando un suo limite strutturale, come vedremo.

Questa è la nostra posizione.

Per mostrare il suo significato, iniziamo un lungo cammino. Dobbiamo partire da lontano ma, passo dopo passo, speriamo di arrivare presto al cuore del nostro problema.

2. LA DIMENSIONE EDUCATIVA DELLA EVANGELIZZAZIONE

Se analizziamo a fondo i termini chiarito in che senso e fino a che dei problema, ci accorgiamo che punto intendiamo prendere sul può essere risolto solo dopo aver serio la voce «educazione» nella formula «educazione alla fede». Dicendo «educazione alla fede» pensiamo ai processi catechistici e a quelli pastorali, agli interventi specifici dell'azione ecclesiale in ordine alla crescita della fede.

In questo contesto, «educazione» è un modo di dire che c'entra poco con l'ambito normale dell'educazione (quello studiato dalle scienze dell'educazione e descritto, ad esempio, dal Q5 e Q6) o, invece, la pastorale possiede una sua reale dimensione educativa, tanto da poter parlare di «educabilità» della fede?

«Educabilità» della fede è una formula complessa: va precisata per comprendere bene il problema che siamo affrontando.

Educabilità vuoi dire possibilità di intervenire attraverso processi di educazione. Qui parliamo di educabilità della fede: possiamo intervenire sulla fede?

Ci sono due elementi in dialogo: fede, che sappiamo tutti essere un dono di Dio, segno della sua bontà e dei suo amore che supera ogni nostro impegno e progetto, e educazione, che esprime invece lo sforzo attraverso cui l'uomo aiuta sé e gli altri a costruirsi progressivamente.

A prima vista, i due elementi non vanno proprio d'accordo: si escludono a vicenda o si influenzano tanto da «rovinarsi». Se insistiamo troppo sull'educazione, salta la gratuità della fede; se insistiamo troppo sulla fede. l'educazione perde la sua carica di competenza umana e di progettualità e responsabilità personale.

Impostazioni insufficienti

Nella storia dell'azione pastorale, non poche volte ci si è trovati ingolfati in questi pasticci pratici. Pensiamo, per esempio, ai rapporto tra evangelizzazione (su cosa intendere per «evangelizzazione» cf il «documento/1») che investe l'ambito della fede e interventi come la scuola, la cultura, lo sport in cui c'entra l'educazione.

Quando prevale un modello funzionalista, che non rispetta cioè l'autonomia dei valori umani ma li strumentalizza, in vista di fini religiosi, si fa educazione solo per poter evangelizzare. E quindi l'interesse alla scuola, allo sport, alle «cose che piacciono ai giovani», c'è solo come momento di passaggio all'evangelizzazione.

Quando invece prevale un modello riduzionista, che fa cioè coincidere tout court l'umano con cristiano e riduce il compito della Chiesa alla sola promozione sociale e politica dell'uomo, l'educazione è fine a se stessa; in essa si conclude la missione apostolica e ci si rifiuta di progettare altri interventi più esplicitamente evangelizzatori.

Ci sono altri modelli inadeguati. Per esempio, il modello dualista, che distingue ambiti e competenze. La comunità educante soffre così di una specie di «divisione del lavoro»: c'è chi fa educazione e non si impiccia di altre cose, chi ha mansioni di tipo tecnico, chi invece ha la responsabilità evangelizzatrice. L'armonia tra queste persone è salvata dal fatto che nessuno mette il naso nel giardino dell'altro.

E c'è infine un modello esasperatamente soprannaturalista, che vorrebbe ridurre l'evangelizzazione all'annuncio puro, senza alcuna contaminazione antropologica: pieni di fiducia nella sconvolgente potenza della grazia, ci si rifiuta di fare ì conti con le mediazioni umane.

Coloro che si riconoscono in questo modello, sono contrari ad ogni intervento nell'ambito educativo, sociale o politico, affermando che non è compito della Chiesa. Questi compiti sono profani e vanno lasciati ad altri.

Dicendo «educabilità della fede» vogliamo superare questi modelli e tentare una operazione alternativa.

Per dire «quale» sia dobbiamo approfondire la fede stessa, per scoprire cosa vuol dire che è «dono».

Ripartiamo dalla Rivelazione

Consideriamo l'evento che dà origine alla decisione di fede: la Rivelazione.

Essa rappresenta il punto nodale per sapere se si può parlare di educabilità della fede ed eventualmente in che senso.

Il contenuto della Rivelazione è Gesù Cristo: il mistero di Dio in Gesù Cristo.

Questo annuncio presenta un carattere trascendente. Ciò che l'occhio non ha mai visto, l'orecchio mai udito, ciò che nessun linguaggio può esprimere perfettamente: questo è il vero contenuto della Rivelazione.

Considerata la natura, indiscutibile, di questo fatto, si può ancora parlare di dimensione educativa della pastorale?

DOCUMENTO/1

QUANDO SI PARLA DI «EVANGELIZZAZIONE»

In ogni progetto di pastorale il primato spetta all'annuncio del dono di Dio all'uomo, Gesù Cristo il salvatore. Esso è educazione della fede perché afferma la priorità dell'evangelizzazione.

In cosa consiste questa «evangelizzazione»? Quali dimensioni vanno realizzate per rispettarne la priorità? Cosa significa annunciare il dono di Dio?

Una risposta, significativa ed autorevole, la si trova nella esortazione apostolica di Paolo VI Evangelii Nuntiandi (1975).

Una definizione di evangelizzazione

Evangelii Nuntiandi si propone di rispondere a tre brucianti interrogativi: «Che ne è oggi di questa energia nascosta della buona novella, capace di colpire profondamente la coscienza dell'uomo? Fino e che punto e come questa forza evangelica è In grado di trasformare veramente l'uomo di questo secolo? Quali metodi bisogna seguire nel trasformare il Vangelo, affinché la sua potenza posso raggiungere i suoi effetti». (n. 4) Queste domande esprimono in modo articolato un unico interrogativo fondamentale: che cosa è “evangelizzazione”.

Nella meditazione del documento si può maturare una definizione di evangelizzazione. L'evangelizzazione è essenzialmente una testimonianza annuncio dell'evento salvifico di Dio nel Cristo e del messaggio In esso contenuto. Nello stesso tempo essa è pure interpretazione della realtà e della vita, alla luce di tale evento. Finalità specifica dell'evangelizzazione è di suscitare e di far maturare nell'uomo la risposta di fede, cioè un'opzione di vita, libera, responsabile, totalizzante per Gesù Cristo salvatore. Una fede pervasa di speranza e animata da un impegno di amore verso Dio, rivelatosi in Cristo, e verso gli uomini, amati da Dio e fratelli nel Cristo. L'amore ai fratelli implica necessariamente un impegno di umanizzazione e di liberazione.

Testimonianza e annuncio: le due dimensioni dell'evangelizzazione

La proclamazione della buona novella, e quindi l'evangelizzazione, viene realizzata attraverso due processi complementari: la testimonianza di vita e l'annuncio esplicito.

Prima di tutto si richiede la testimonianza. «Ecco: un cristiano o un gruppo di cristiani, in seno alla comunità d'uomini nella quale vivono, manifestano capacità di comprensione e di accoglimento, comunione di vita e di destino con gli altri, solidarietà negli sforzi di tutti per ciò che è buono e nobile, Ecco: essi irradiano, inoltre, in maniera molto semplice e spontanea, la fede in alcuni valori che sono la di là dei valori correnti, e la speranza in qualche cosa che non si vede e che non si oserebbe immaginare. Allora con tale testimonianza senza parole, questi cristiani fanno salire nel cuore di coloro che li vedono vivere, domande irresistibili. perché sono così? Perché vivono in tal modo? Che cosa o chi li ispira? Perché sono in mezzo a noi? Ebbene, una tale testimonianza è già una proclamazione silenziosa, ma molto forte ed efficace della buona novella» (n. 2 1).

Ma la testimonianza non è sufficiente. Essa va interpretata e chiarificata nell'annuncio esplicito. «Anche la più bella testimonianza si rivelerà a lungo impotente, se non è illuminata, giustificata ciò che Pietro chiamava «dare ragione della propria speranza» , esplicitata da un annuncio chiaro e inequivocabile del Signore Gesù. La buona novella, proclamata dalla testimonianza di vita, dovrà dunque essere presto o tardi annunziata dalla parola di vita» (n. 22).

Come si nota dalle espressioni del documento citato, la testimonianza è un fatto profano, legato cioè alla quotidianità e profanità di ogni esistenza storica. Dà testimonianza colui che vive la vita di sempre e di tutti, in un orizzonte di impegno e di valorizzazione tale, da provocare i fratelli in umanità. Dà testimonianza la comunità ecclesiale che costruisce, con tutti gli uomini di buona volontà, un mondo e una storia più umana.

La testimonianza è quindi fondamentalmente legata alla capacità di farsi carico di tutta l'umanità, per promuovere la reciproca umanizzazione, creando le condizioni di vita adeguate (n. 4 1).

Nello stesso tempo la testimonianza è anticipazione reale della salvezza di Gesù Cristo: per questo è già momento di evangelizzazione (e non solo pre-evangelizzazione).

L'annuncio esplicito consiste nell'interpretare questo impegno storico nella sua significatività trascendente, collegando questi processi con il farsi dei Regno. E cioè rivelare Gesù Cristo, che di questa compenetrazione è la fonte e la norma: annunciare l'evento definitivo di salvezza. L'accoglienza di quest'annuncio non è però un semplice fare proprie delle «informazioni» «L'annuncio, in effetti, non acquista tutta la sua dimensione, se non quando è inteso, accolto, assimilato e allorché fa sorgere in colui che l'ha ricevuto un'adesione dei cuore. Adesione alle verità che, per misericordia, il Signore ha rivelato. Ma più ancora, adesione al programma di vita vita ormai trasformata che esso propone. Adesione, in una parola, al Regno, cioè al mondo nuovo, al nuovo stato di cose, alla nuova maniera di essere, di vivere, di vivere insieme, che il Vangelo inaugura.

Una tale adesione, che non può restare astratta e disincarnata, si rivela concretamente mediante un ingresso visibile nella comunità dei fedeli» (n. 23).

A sua volta, quindi, l'annuncio fonda la testimonianza. Infatti l'evento di salvezza spinge a vivere la vita quotidiana in termini di autenticità umana, perché Cristo è rivelazione della verità dell'uomo e quindi di ogni progetto di umanizzazione. Cristo ci propone un modo di essere uomini che, vissuto coraggiosamente, provoca. E quindi si fa testimonianza.

(R. Tonelli)

2.1. La prospettiva incarnazionistica

Non possiamo rispondere in astratto, dimenticando le modalità storiche mediante le quali Dio ha voluto realizzare la Rivelazione.

La Tradizione ci costringe a pensare alla Rivelazione alla luce e nel mistero dell'Incarnazione, perché l'eventoGesù ne rappresenta il contenuto e il modello più radicale.

2.1.1. L'evento Gesù Cristo

L’«eventoGesù» è prima di tutto Gesù stesso, la sua persona, la sua dottrina, la sua vita trascinata fino a sperimentare la morte umana, proposta d'una speranza stabile alla vita nella sua vittoria contro la morte. Noi sappiamo, però, che le parole e le azioni di Gesù non ci sono giunte direttamente, allo stato puro. Esse sono state trasmesse attraverso la testimonianza apostolica.

I discepoli e le prime comunità cristiane, animate dallo Spirito, hanno colto il senso del mistero di Gesù. «EventoGesù» è anche questa comprensione della Chiesa primitiva, espressa nella proposta scritta (i testi scritturistici) e nella sua prassi (le attività e istituzioni della comunità ecclesiale). Per cogliere il significato salvifico dei mistero di Gesù, dobbiamo perciò orientare la nostra ricerca nella direzione della comunità apostolica.

^ I discepoli di Gesù avevano capito di essere amati e pensati da lui. Essi sperimentavano che in Gesù la vita umana trovava un senso: la loro situazione senza speranza e senza sbocco, carica di problemi, diventava in Gesù importante, interessante, affascinante. Era «parte» del Gesù storico con cui dialogavano. Assunta in Gesù, la vita umana era restituita ai discepoli piena di significato. Essi poi compresero che tutto ciò Gesù lo diceva e lo faceva nel nome di quel Dio che chiamava «Padre». Nella bontà che gli uomini sperimentavano in Gesù, nel suo perdono, nella sua proposta di libertà e di gioia, di senso alla vita, c'era il Padre.

In Gesù, Dio era accanto all'uomo. Gli apostoli hanno capito di Gesù una grande cosa, tanto importante che hanno impegnato la loro vita fino alla morte, per annunciarla a tutti gli uomini: quel Dio che Gesù chiamava suo Padre è un Dio «vicino», che accoglie e salva.

Non è solo un Dio che salva... questo lo promettono tutti. Il Dio di Gesù si è fatto «vicino»: tanto in compagnia con l'uomo da farsi uomo. La novità sta qui: Dio salva nella solidarietà. Riempie l'umanità dell'uomo di una grazia così sconvolgente e inattesa da far diventare ogni uomo il Signore della sua vita e della sua storia. La solidarietà di Dio con l'uomo è così profonda e compenetrante, che l'uomo, che ha un bisogno sconfinato di salvezza, diventa capace di salvarsi.

^Dopo la morte e la risurrezione di Gesù la comunità ecclesiale si raccoglie attorno alla persona del Signore risorto, ora presente in un modo nuovo. Animata dal suo Spirito, essa si costituisce, agisce e proclama l'evento di salvezza che ha sperimentato.

Fonda così una sua prassi per continuare l'opera della salvezza: tra le tante alternative possibili con cui rispondere agli interrogativi della storia, la Chiesa ha sempre cercato quelle decisioni che permettevano ad ogni uomo di sentirsi amato da Dio, quelle capaci di consolidare la speranza e la fiducia nella vita oltre la morte: quelle che realizzavano la promozione dei poveri, dei piccoli, di quelli che «non contano», per ricordare loro che di essi è il Regno dei cieli

La comunità ecclesiale ha fatto questo, perché ha capito e annunciato che Gesù stesso aveva vissuto tutto ciò in modo radicale.

2.1.2. Fedeltà a Dio nella fedeltà all'uomo

La meditazione dell'eventoGesù ci fa scoprire una realtà grandissima: nella pastorale siamo sollecitati verso l'assunzione vera e profonda di tutto l'umano, per imitare la prassi di Gesù e quello che di lui hanno compreso e vissuto le comunità apostoliche.

^ Nell'Incarnazione, Dio si è rivelato all'uomo in modo umano; il suo ineffabile mistero è diventato comprensibile ed esperimentabile, perché espresso in mediazioni umane. In Gesù di Nazareth, Dio ha assunto un volto umano non come ci si serve di uno strumento esterno (che in nulla modifica ciò che uno è), per comunicare qualcosa di sé quando si è nella impossibilità di farlo personalmente e direttamente. L'umanità di Gesù è invece ciò che Dio stesso, rimanendo Dio, ha voluto diventare per incontrare e salvare l'uomo.

Gesù manifesta, nella sua umanità, gli aspetti invisibili dei Dio vivente.

^ L'Incarnazione non è solo questo: proprio perché manifestazione di Dio nell'umanità di Gesù, essa è anche la rivelazione più piena sull'uomo. L'Incarnazione definisce che è l'uomo.

Gesù è un uomo, di una umanità come la nostra: è uomo come lo siamo tutti noi. La sua umanità manifesta ed esprime Dio, perché l'umanità dell'uomo è stata fatta (per il dono salvifico della creazione) radicalmente capace di essere manifestazione di Dio. Se l'uomo non fosse l'essere capace di trascendenza, l'essere così aperto da poter essere l'altrodasé, Gesù di Nazareth non potrebbe essere Dioconnoi, perché la sua umanità sarebbe incapace di «offrire una tenda» a Dio.

Oppure si potrebbe fare l'ipotesi contraria: se Gesù è Dio, allora di certo non è uomo come noi; la sua umanità è solo apparente. mente simile alla nostra mentre in realtà è diversissìma, come la luce non ha niente da spartire con le tenebre.

Nella storia c'è stata gente che ha proposto la prima ipotesi (Gesù non è Dio) o la seconda (Gesù è Dio, ma non è un vero uomo). La fede della Chiesa ha difeso serripre con forza e con fierezza che Gesù è uomo, profondamente e veramente uomo e, nello stesso tempo, “Dioconnoi”.

^ Questa grande affermazione ci assicura che la nostra umanità è più grande di quello che possiamo immaginare: è, almeno potenzialmente, autoespressione di Dio.

Gesù è il caso supremo, unico e irrepetibile, dell'attuazione della natura umana. Egli è colui che realizza tutte le potenzialità dell'uomo, raggiungendo in pienezza l'abbandono totale al mistero di Dio. Gesù lo è di fatto; noi lo siamo solo potenzialmente (anche se troppe volte realizziamo la nostra capacità negando ciò che dovremmo esprimere). In questo sta la diversità abissale tra noi e Gesù. Ma la natura umana, che esprime questa possibile manifestazione di Dio, è la stessa, per noi e per Gesù.

^ Non solo non ci può essere conflittualità tra la fedeltà a Dio e la fedeltà all'uomo, ma, in Gesù Cristo, la fedeltà all'uomo (quella fedeltà che opera per fare meno opaca la capacità di essere autoespressione di Dio, quella cioè che salva l'umanità dell'uomo e lo libera dall'alienazione dei peccato) è sempre fedeltà a Dio. Le azioni dell'uomo (lavorare, mangiare, affrontare le difficoltà quotidiane...) hanno acquistato definitivamente un valore supremo e una dignità trascendente, proprio nella loro apparente banalità.

2.1.3. Due importanti distinzioni

La ricomprensione della Rivelazione alla luce dell'Incarnazione ci porta a distinguere tra il suo contenuto (il mistero ineffabile di Dio in Gesù Cristo) e il segno storico in cui esso si incarna (le diverse «parole» umane che hanno la funzione di esprimere questo mistero: prima fra tutte l'umanità di Gesù di Nazareth e, in lui, la nostra umanità).

Possiamo ancora distinguere, sul piano del processo salvifico, tra l'appello ad una decisione personale, libera e totalizzante (che investe il dialogo diretto e immediato tra Dio e ogni uomo e tocca quelle profondità dell'esistenza umana che sfuggono ad ogni processo educativo) e le modalità concrete in cui si realizza il rapporto appellorisposta (modalità educativocomunicative, oggetto quindi anche delle scienze dell'educazione e, in generale, dell'approccio antropologico).

Queste distinzioni sono importanti, perché dal loro esito scaturisce la risposta al problema dell'educabilità della fede: se la Rivelazione assume la vita quotidiana e i suoi dinamismi come suo strumento espressivo, il rapporto tra educazione e fede risulta molto stretto.

DOCUMENTO/2

ACCETTARE SE STESSI È ACCOGLIERE DIO

L'uomo vorrebbe essere libero e poter sperare, comprendere e riconoscere che egli è affidato alla propria libertà, la quale si realizza nel corso della sua vita e lo fa diventare ciò che egli è sotto forma di progetto: un uomo della fedeltà, dell'amore e della responsabilità. Tale storia della libertà fatta di genuina autodeterminazione, si svolge di fatto in mezzo a tutte le piccole cose opache, problematiche, assurde, inadeguate, senza uno scopo tangibile che riempiono la nostra vita.

Io mi accetto

I filosofi e gli altri pensatori possono naturalmente continuare a riflettere senza fine su concetti come quello di libertà, responsabilità, amore, disinteresse, ecc. Tali concetti non sono del tutto chiari e perspicui neppure a noi; ciononostante però essi posseggono già un senso e indicano una direzione alla decisione in mezzo alle mille bagatelle della vita quotidiana. Si potrebbe avere l'impressione che queste parole siano risolvibili psicanaliticamente, biologicamente o sociologicamente e che si rivelino come una sovrastruttura inevitabile di dati molto più primitivi, che rappresentano in fondo la vera realtà della vita umana. Però è sempre l'unico e medesimo soggetto che compie tutti questi tentativi, e in maniera responsabile. Di conseguenza tali distruzioni dell'uomo in fondo risultano false. L'uomo non può e non vuole sfuggire alla libertà responsabile di soggetto genuino; io mi accetto.

Mi accetto nella speranza

Questo sì detto a se stesso viene pronunciato senza un'ultima protesta, però con la piena consapevolezza dei condizionamenti e delle casualità dell'esistenza biologica e storica, anche se, ovviamente, con la coscienza del diritto e del dovere di modificare e di migliorare quanto v'è di opprimente in tali condizionamenti. Comunque non è mai possibile migliorare tutto, in maniera tale che tutto quello ch'io debbo essere sia soltanto il risultato della mia propria decisione. Questa mia realtà rimane sempre punteggiata di dolori e di assurdità. E tuttavia la posso accettare nella speranza, poiché la speranza che tutto abbraccia e sorregge, anche se non ci dà mai la sicurezza definitiva.

Il fondamento della speranza

È possibile convincere qualcuno che tale speranza è un'utopia errata e vile, che è peggiore del lasciarsi andare a uno scetticismo radicale? Tale ultima fiducia originaria nel senso pieno e comprensivo dell'esistenza umana non è un ideologia aleggiante nell'aria. Essa non solo sorregge tutto, ma viene anche sorretta da tutto quel che incontriamo nella vita umana. Quale libero atto fondamentale dell'esistenza umana che possiamo esprimere solo balbettando, essa in fondo si dirige a colui che chiamiamo Dio. La parola «Dio» è sicuramente oscura, però quel che essa indica è presente, o perlomeno può essere presente, anche nella vita di un uomo in cui tale vocabolo non ricorre. L'atto con cui accettiamo con fiducia e con speranza l'esistenza, se non fraintende se stesso, consiste in un abbandonarsi al mistero incomprensibile.

Il cristiano davanti al mistero dell'incontro Dio-uomo

Partendo dal centro più intimo della sua esperienza il cristiano si sa sorretto dal mistero stesso nel suo fidarsi originario e nel suo sperare il compimento della propria esistenza. Così egli chiama questo movimento interiore verso Dio. Il cristiano deve riconoscere che questo movimento interiore esiste ad opera di Dio in ogni uomo che è fedele al dettame della sua coscienza, anche se costui non lo considera ancora movimento verso Dio e non ha ancora colto, in una fede esplicitamente cristiana, la sua comparizione storica in Gesù Cristo.

(da Kari Rahner, Teologia dall'esperienza dello Spirito, Ed. Paoline 1978, pp. 33-37).

2.2. La prospettiva «gerarchica» e quella «dialettica»

La prospettiva della Incarnazione è, allo stato attuale della ricerca pastorale, la prospettiva più affermata.

Non è l'unica però.

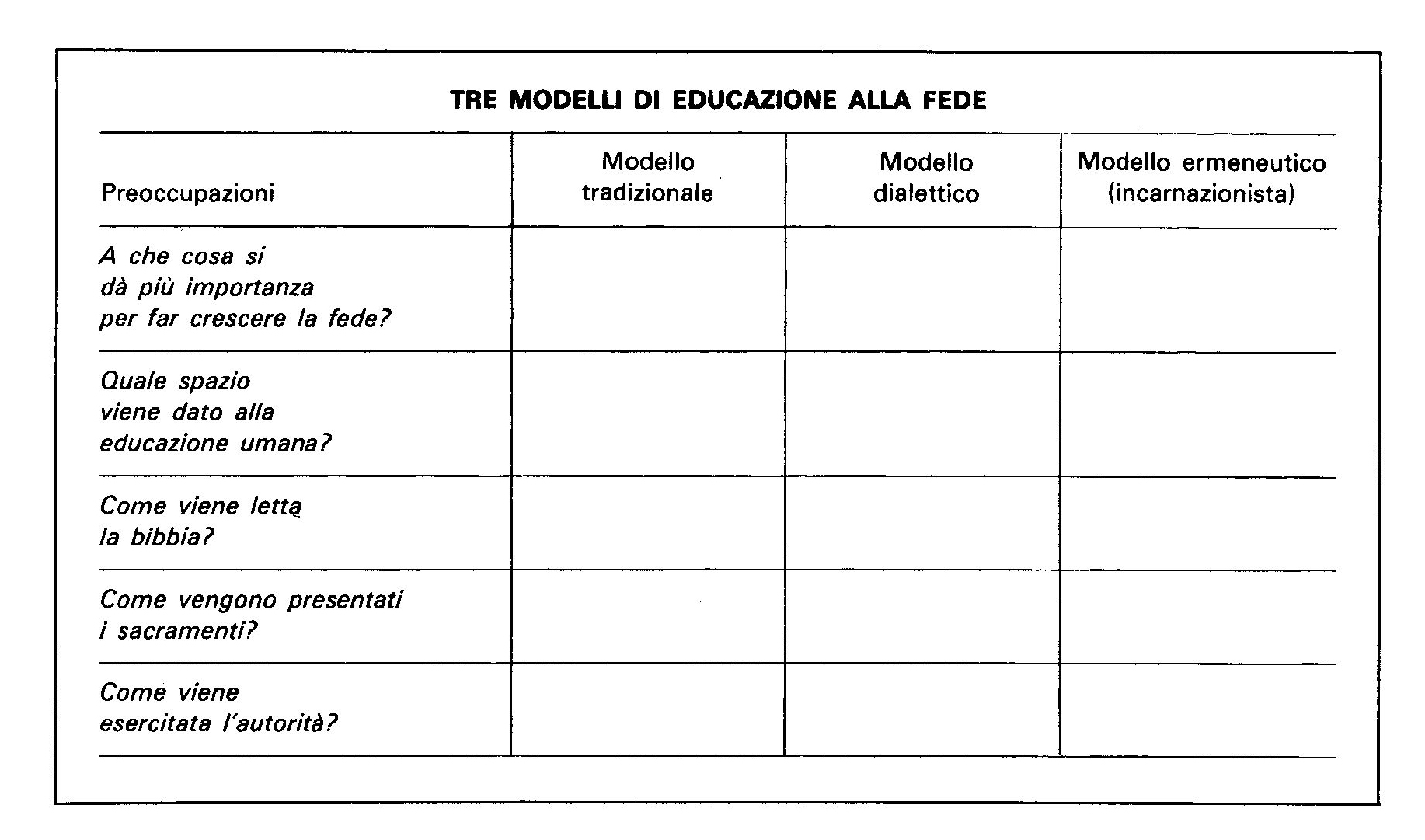

Accenniamo ad altri due modelli, con i quali gli educatori sono chiamati a confrontarsi criticamente, sia perché a volte nella comunità educativa alcuni si ispirano al modello incarnazionista ed altri ad uno dei due modelli che ora vedremo, sia perché capita che nelle comunità ecclesiali si arrivi ad uno strano ecclettismo dei tre modelli creando confusione nei giovani.

2.2.1. Il modello gerarchico

Esiste anzitutto un modello gerarchico. È il modello tradizionale. Chi segue questo modello si interessa concretamente della educazione dei giovani, e dunque crea per loro gruppi e centri giovanili, tempi di formazione umana e di discussione sui problemi e attese dei giovani. Ma questo interesse per le «cose dei giovani» è solo occasione o preparazione per una educazione alla fede. Educazione umana ed educazione alla fede vengono accostate, si svolgono negli stessi ambienti, ma non si integrano.

In questo modello si parla molto di educazione della fede e si insiste sugli interventi necessari per attuarla. La voce «educazione» è assunta però in modo analogico rispetto all'uso prospettato dalle scienze dell'educazione. Il contenuto non è infatti elaborato in una ricerca antropologica autonoma, ma viene derivato dalla riflessione teologica.

L'idea di educazione alla fede è infatti derivata da alcuni temi biblici, come, per esempio, la pedagogia di Dio, l'imitazione di Cristo, l'azione della grazia, la figliolanza divina... Dalla meditazione teologica di questi temi vengono determinati deduttivamente i modelli operativi di educazione alla fede.

Le conseguenze sono pesanti. Quando la teologia e la pastorale svuotano di autonomia e di spessore le scienze dell'educazione, si privano del contributo che queste scienze possono offrire nei processi pastorali. Così, in ultima analisi, viene concretamente minimizzata la dimensione educativa della pastorale.

Non solo viene misconosciuta l'autonomia della educazione, ma, come già si accennava, rimane una disintegrazione tra educazione umana ed educazione della fede. E, inoltre, si riduce l'educazione umana che si svolge nei gruppi, nei centri giovanili e nelle scuole cattoliche a «occasione» e «preparazione» ad una evangelizzazione ridotta a puro annuncio e a pratiche religiose.

2.2.2. Il modello dialettico

Accanto al modello tradizionale e a quello incarnazionistico sono presenti alcuni stili educativopastorali riconducibili ad un modello dialettico.

Le origini di questo modello sono complesse. A livello pastorale esso è sorto attorno agli anni '30 come reazione ad un'azione catechistica che tendeva a superare il salto tra giovani ed esperienza cristiana inventando sempre nuove «tecniche» catechistiche. Come reazione a questa eccessiva fiducia nelle tecniche pastorali, si accentuò l'importanza dell'incontro senza mediazioni tra giovani ed esperienza cristiana attraverso lo «studio» e la interiorizzazione della parola dì Dio, la catechesi sistematica, la presenza alle celebrazioni. È la cosiddetta svolta kerigmatica della catechesi.

Tale «reazione» venne successivamente ad alimentarsi alla cosiddetta teologica «dialettica» che, rifacendosi più o meno direttamente alla teologia di K. Barth, considerava il mondo del divino irraggiungibile attraverso qualsiasi mediazione di tipo umano. In conclusione, questo modello rifiuta ogni possibilità di poter intervenire educativamente nell’ambito della educazione e celebrazione della fede.

Questo modello, probabilmente a causa del trapasso culturale che la società moderna sta attraversando e quindi dell'atteggiamento in fondo negativista con cui si vede l'evolversi della condizione umana, il modello dialettico è ben radicato anche nel presente e si esprime in posizioni pastorali che si richiamano a istanze di tipo carismatico; che tendono a creare spazi e comunità di salvezza dentro la società (e dentro la stessa chiesa); a istanze di tipo meditativo orientaleggianti che vedono il futuro della fede nei «rendersi assenti» dall'esperienza storica e fare esperienza di Dio nelle profondità dell'io; a istanze di tipo integrista tese a «redimere» la società non senza riconoscerle autonomia.

2.3. L'educabilità della fede nella logica della sacramentalità

Abbiamo presentato tre modelli: li abbiamo chiamati, con formule un po' schematiche, gerarchico, dialettico, incarnazionistico.

Le persone intelligenti vogliono capire bene dove stanno le differenze, perché è troppo facile distinguere per il semplice gusto di scoprire di essere gli unici ad avere ragione...

Dobbiamo riflettere attentamente sulle cose dette.

E Nell'esperienza cristiana che i tre modelli cercano di descrivere, sono tutti d'accordo nel riconoscere che bisogna distinguere tra i contenuti e i segni che li esprimono.

Quando scriviamo «Dio è un padre buono e accogliente», produciamo dei segni grafici, utilizzando un alfabeto e la sua articolazione nella lingua italiana. La stessa cosa la possiamo dire o scrivere in cinese o nel linguaggio dei calcolatori.

I segni variano; il contenuto resta.

Contenuto è quel grande mistero di amore che è Dio per ogni uomo. Segni sono le parole e i gesti che lo rendono presente.

Abbiamo con l'esempio richiamato quella distinzione tra contenuti e segno di cui abbiamo già parlato.

Assodato questo, possiamo chiederci: in che rapporto sta il contenuto al segno e viceversa? E più importante il contenuto o il segno? Si può arrivare al contenuto passando attraverso al segno o il contenuto è così inaccessibile che non c'è segno capace di svelarlo? I diversi modelli si differenziano proprio qui: nel dare risposte diverse a queste domande.

2.3.1. Separazione o dipendenza

Nel modello gerarchico prevale la logica della dipendenza: dalla comprensione teologica dei contenuto vengono derivate le regole della sua comunicazione e definite le strutture educative di mediazione. In qualche modo, il «mistero» travolge il «visibile» che lo veicola, per la fiducia incondizionata deposta nell'efficacia intrinseca dell'evento.

Nel modello dialettico prevale la distinzione: la separazione degli ambiti risolve a suo modo il difficile problema dei rapporti. L'ambito educativo possiede una sua pregnanza autonoma; ma esso è considerato radicalmente inadeguato ad esprimere l'ineffabile e inadatto a far avvicinare all'inaccessibile.

2.3.2. La sacramentalità

Il modello incarnazionistico introduce invece la categoria della sacramentalità, come schema cristologico di riconciliazione tra visibile e mistero.

Approfondiamo questa affermazione.

Noi sappiamo che l'esistenza di ogni uomo è tutta segnata dalla presenza interpellante di Dio. Noi viviamo in Dio, per Gesù Cristo. Anche il mondo profano è già da sempre avvolto e penetra io dalla grazia dell'autocomunicazione divina, in esso presente sempre e dappertutto.

Questa presenza diffusa della salvezza di Dio è ormai il principio costitutivo di ogni esistenza, intimo ad ogni uomo più di se stesso. Si tratta evidentemente di una presenza che è offerta alla libertà, che costituisce la libertà stessa: accettata o rifiutata nel cammino progressivo di ogni personale esistenza, colloca nella salvezza o riduce alla pretesa suicida di una folle autonomia.

In questa prospettiva l'umano è il luogo di presenza di Dio, una presenza che tutto lo avvolge.

L'affermazione esige una ulteriore riflessione per precisare meglio in che senso vada compresa questa diffusa e involvente presenza?

Quale presenza?

Esistono molti e diversificati modelli di presenza. È presente l'amico con cui stiamo conversando. Ed è egualmente presente il ricordo dì una persona cara, quando ci sentiamo travolti dalle difficoltà. La prima presenza è sul piano fisico; la seconda è legata solo alla intenzionalità.

Ci può essere presenza fisica senza condivisione intenzionale; e ci può essere percezione totalmente soggettiva di presenzialità; senza alcun riferimento ad una oggettività fisica e costatabile.

La presenza di Dio nell'umano non è una presenza diretta e immediata da costatare e possedere fisicamente. Non è neppure una semplice convenzione logica, un ricordo nostalgico senza riferimento reale. L'umano ha una sua precisa concretezza, che può essere descritta e manipolata. Esso si porta dentro un evento più grande che è la sua ragion d'essere più intima: Dio, che si è autocomunicato ad ogni uomo, in un gesto di impensabile gratuità.

Dio è presente oggettivamente nell'esistenza umana; ma non la travolge; al contrario, proprio per questa presenza essa esiste come realtà dotata di autonomia e di consistenza.

Per questo, nell'umano ciò che si vede e si manipola non è tutta li sua verità: in questa realtà è sempre presente misteriosamente un evento più grande.

Il gioco sacramentale tra visibile e mistero

Questo misterioso gioco può essere descritto in termini d sacramentalità, di rapporto ciò tra un visibile (l'umanità profana dell'uomo), che costatiamo e descriviamo nella nostra sapienza e accogliamo come evento di libertà e di responsabilità, e un mistero che ogni visibile si porta dentro, costituito dalla presenza salvifica di Dio, che confessiamo nella fede.

Riconosciamo che il mistero di Dio prende l'umana carne del visibile concreto e storico di ogni uomo. Esso è incontrabile solo nello svuotamento dei visibile. Riconosciamo di conseguenza che la verità più profonda dell'umano è data dalla sua costitutiva capacità di far trasparire il mistero di Dio.

È affascinante e impegnativo costatare che la trasparenza di Dio è legata, come in Gesù, alla pienezza di umanità. Dio si fa incontrabile non quando gli uomini abbandonano la loro umanità, ma quando la vivono intensamente.

L'umanità, la vita quotidiana dell'uomo è quindi il grande sacramento di Dio nella nostra storia (cf.«documento/3»).

Ritorniamo all'educazione alla fede

Se il mistero ineffabile di Dio è incontrabile solo nel suo visibile umano (quel visibile che lo incarna, lo esprime, lo rende vicino e comunicabile), tutto ciò che permette al visibile umano di diventare più «trasparente» rispetto al mistero di Dio che si porta dentro, abilita all'accoglienza di Dio stesso.

Si giunge perciò al contenuto (esperienza dell'uomo davanti a Dio) solo passando attraverso il «segno» (esperienza di ciò che è umano).

Il dialogo immediato e diretto di Dio che chiama alla salvezza è normalmente servito e condizionato dalle mediazioni pastorali in cui questo dialogo si esprime. Il segno porta al contenuto in quello spessore umano che è oggetto della ricerca antropologica e degli interventi educativi.

DOCUMENTO/3

LA LOGICA DEL SACRAMENTO

Che cos'è un sacramento?

Ogni volta che una realtà del mondo, senza lasciare il mondo, evoca un'altra realtà diversa da essa, questa assume una funzione sacramentale. Cessa di essere cosa per tramutarsi in segno o in simbolo. Ogni segno è segno di qualcosa o di un certo valore per qualcuno. Come cosa può essere assolutamente irrilevante. Come segno può acquistare un valore incalcolabile e prezioso.

Cos'è che rende un qualcosa sacramento?

È che la visione umana interiore delle cose le trasforma in sacramenti. t la convivenza con le cose che le crea e ricrea simbolicamente. t il tempo che perdiamo con loro, è l'affezionarcisi, è il loro inserimento nelle nostre esperienze che le umanizza. e che gli fa parlare il linguaggio degli uomini. 1 sacramenti rivelano un modo tipico di pensare dell'uomo.

Esiste un vero modo di pensare sacramentale, come c'è un modo di pensare scientifico.

Nel pensiero sacramentale, in un primo momento, tutto rivela l'uomo, le sue esperienze bene o male riuscite, infine, il suo incontro con le molteplicità delle manifestazioni del mondo. In questo incontro l'uomo non si accosta al mondo in maniera neutrale. Egli giudica. Scopre dei valori. Interpreta. Si apre o si chiude alle invocazioni che gli giungono. Quanto più profondamente l'uomo ha un rapporto con il mondo e con le cose del suo mondo, tanto più si rivela fa sacramentalità.

Immanenza, trascendenza. trasparenza

Il sacramento racchiude dentro di sé un'esperienza totale.

Il mondo non è soltanto diviso In immanenza e trascendenza. Esiste un'altra categoria intermedia, la trasparenza, che accoglie in sé sia l'immanenza che la trascendenza. Queste ultime non sono realtà opposte. Una di fronte all'altra. Che si escludono. Ma sono realtà comunicanti e che si incontrano. Esse si permeano, si congiungono, si combinano, si consociano, si collegano, si concatenano, si comunicano e convivono una nell'altra.

Trasparenza significa esattamente questo: il trascendente diventa presente nell'immanente, facendo sì che questi diventi trasparente per la realtà di quello. Il trascendente irrompendo nell'immanente trasfigura l'immanente. Lo trasforma in trasparente.

Comprendere tutto ciò è comprendere il pensiero sacramentale e la struttura del sacramento. Non comprenderlo significa non comprendere niente del mondo dei simboli e dei sacramenti.

Il sacramento (trasparenza), pertanto, è parte di due mondi: del trascendente e dell'immanente. Tutto ciò non è senza tensioni e tentazioni. Il sacramento può farsi immanente escludendo la trascendenza. Allora diventa opaco: senza lo splendore della trascendenza che trasfigura il peso della materia. Il sacramento può farsi trascendente, escludendo l'immanenza. Allora diventa astratto. Perde la concretezza che l'immanenza conferisce alla trascendenza. In tutti e due i casi si è perduta la trasparenza delle cose. Si è corrotto il sacramento.

Visto partendo da Dio, tutto è sacramento

Fino adesso abbiamo considerato i sacramenti umani. Tutte le cose esprimono e simbolizzano l'uomo. Sono sacramenti umani. Quanto più lasciamo che le cose entrino nella nostra vita, tanto più esse manifestano la loro sacramentalità, cioè, diventano significative e uniche per noi. Esse evocano i nostri rapporti con loro.

Ci sono sacramenti divini.

Un uomo possiede una profonda esperienza di Dio. Dio non è un concetto appreso dal catechismo. Nemmeno è il vertice della piramide che chiude, armoniosamente, il nostro sistema di pensiero. Ma è un'esperienza interiore che tocca le radici della sua esistenza. Senza di Lui tutto sarebbe assurdo. Non comprenderebbe neanche se stesso. Tanto meno il mondo. Dio gli appare come un Mistero totalmente assoluto e radicale che si annuncia In tutto, tutto penetra e in tutto risplende. Se Egli è l'unico Assoluto, allora tutto quanto esiste è una rivelazione di Lui. Per chi vive Dio in questa maniera, il mondo immanente diventa trasparente grazie a questa divina e trascendente realtà.

Il mondo rimane diafano. Come diceva Sant’Ireneo: «Di fronte a Dio, nulla è vano. Tutto è un suo segno». Parla di Dio. Della sua bellezza, della sua bontà. Del suo mistero.

L'uomo non è soltanto un uomo. E il più grande sacramento di Dio, del suo intelletto, del suo amore e del suo mistero.

Gesù di Nazaret è qualcosa di più dell'uomo della Gafflea. t il Cri 1 sto,

Il sacramento vivo di Dio, incarnatosi in Lui.

La Chiesa è qualcosa di più della società dei battezzati. È il sacramento di Cristo che si fa presente nella storia.

Per colui che vede tutto partendo da Dio, il mondo tutto è un grande sacramento; ogni cosa, ogni evento storico provengono come sacramenti da Dio e dalla sua divina volontà. Ma questo è possibile soltanto per chi vive Dio. In caso contrario il mondo è opaco, è realtà meramente immanente.

(da L. Boff, I sacramenti della vita, Borla 1979, pp. 2425; 3233; 3638)

2.4. Dove e come si realizza l'educazione della fede

Le motivazioni che ci hanno spinto a definire il criterio dell'Incarnazione orientano logicamente la nostra preferenza per quest'ultima prospettiva. Per questo parliamo di una precisa educabilità della fede e intendiamo «educazione» nel significato tecnico sollecitato dalle scienze dell'educazione.

Esprimiamo questi orientamenti con alcune affermazioni concrete: sono in sintesi il nostro punto di vista sul problema.

^ Prima di tutto è indispensabile affermare che non si dà educazione diretta e immediata della fede. La fede si sviluppa sul piano misterioso dei dialogo tra Dio e ogni uomo. Questo spazio esistenziale sfugge ad ogni approccio antropologico e va riconosciuta in esso la priorità dell'intervento di Dio. La risposta dell'uomo sta in modo costitutivo nell'obbedienza accogliente. La fede è dono dall'alto, nel senso più pregnante. Proviene quindi dall'udire e non dal riflettere, è accoglienza e non elaborazione.

^ Questa immediatezza e radicalità viene servita, sostenuta, condizionata dalle mediazioni umane che hanno la funzione di attivare il dialogo salvifico e di predisporre alla accoglienza.

Questo è l'ambito preciso della educabilità della fede. Essa si colloca sul piano delle mediazioni storiche in cui concretamente si realizza questo dialogo salvifico. Le mediazioni hanno una funzione molto importante: senza di esse non si realizza il processo di salvezza.

L'educazione è quindi una dimensione irrinunciabile della pastorale giovanile.

^ Infine è importante affermare, in una fede confessante, la priorità dell'intervento divino anche nell'ambito educativo più direttamente manipolabile dall'uomo e dalla sua cultura.

La fede dunque riconosce «la grandezza dell'educazione», il fatto cioè che liberando le capacità dell'uomo libera la sua capacità di risposta responsabile e matura a Dio.

Ma la fede riconosce che anche l'educazione rimane, come tutti i fatti umani, sotto il rischio e il segno del peccato. La fede dunque deve esprimere un giudizio sull'educazione dell'uomo in genere ed, in particolare, sul modello educativo umano che può essere utilizzato nel proporre la fede alle nuove generazioni.

Questo, in fondo, non è attentato al dovere di rispettare l'autonomia dei fatti umani.

Significa invece che l'approccio educativo e comunicativo è giudicato dall'evento al cui servizio esso si pone. Nel nostro caso, comporta la constatazione che questo approccio, anche se legato a esigenze tecniche, avviene sempre nel mistero di una potenza di salvezza che tutto involve: la grazia salvifica possiede una sua rilevanza educativa, certa e intensa anche se non misurabile attraverso gli approcci delle scienze dell'educazione.

3. CHE NE FACCIAMO ALLORA DELL’ANIMAZIONE?

Con questo bagaglio nutrito di informazioni, possiamo riprendere in mano il problema concreto da cui siamo partiti: l'animazione è utile o dannosa in campo di educazione alla fede?

La fede è la risposta all'appello di Dio. Si tratta, però, di una risposta umana, segnata dalle dimensioni costitutive dell'esperienza quotidiana, anche se sostenuta ed espressa nello Spirito. Esiste quindi un ambito di educabilità alla fede che coincide con il modo di progettarsi e di esistere: l'opzione di fede diventa tanto più libera, responsabile, matura e autentica, quanto più la persona attua in sé un processo di educazione liberatrice e umanizzante.

Oggi si è sufficientemente concordi nel concepire l'animazione come un originale «stile educativo» in quanto promozione di un processo critico di liberazione e di umanizzazione, che ha lo scopo di maturare le persone e le comunità umane.

Questo processo avviene necessariamente al di dentro di un processo di socializzazione, gestito fondamentalmente dalle forze egemoni dei sistema sociale, economico, politico, culturale, attraverso l'utilizzazione delle differenti agenzie educative. L'animazione per la sua funzione critica nei confronti del semplice processo di socializzazione si qualifica sempre come processo di liberazione, mentre la socializzazione ha una funzione prevalentemente integratrice.

Questo impegno di liberazione avviene soprattutto attraverso una crescente umanizzazione delle singole persone e delle comunità. Sia le une che le altre sono stimolate a scoprire le loro aspirazioni autenticamente umane e a realizzarle liberamente in contrasto con il quadro di valori privilegiato dal sistema dominante. Dire animazione perciò significa dire promozione della capacità critica, per una espressione autentica di creatività, personale e sociale. E quindi significa dire «liberazione umanizzante», in funzione della maturazione di ogni persona nella società concreta dì cui è parte e in cui opera.

3.1. L'animazione come modello ideale per l'educazione alla fede

Certamente è dono di Dio quell'opzione globale di fede, che l'evangelizzazione ha lo scopo di suscitare e su cui interviene l'azione pastorale, per esplicitare, consolidare, sostenere, fino a dare ad essa significato di un'opzione di vita, definitiva e totalizzante. Ma è anche atto umano, soggetto a tutti i condizionamenti umani di ogni scelta libera e responsabile. Perciò, in quanto atto umano, l'opzione di fede maturerà man mano che il giovane attiverà quel processo di animazione umanizzante che lo promuove in quanto persona umana. E troverà consistenza e autenticità esistenziale, in rapporto alla stabilizzazione nella sua struttura di personalità di uno stile di vita e di progettazione di sé, corrispondente alle dimensioni fondamentali del progetto di umanizzazione offerto dal Padre, in Cristo, l'uomo nuovo.

In conclusione lo stile dell'animazione esprime alla perfezione le note pedagogiche con cui abbiamo definito il processo richiesto per l'educazione della fede.

Possiamo così dire a piena voce che l'animazione rappresenta il modello educativo ideale per realizzare le esigenze che scaturiscono dalla dimensione educabile della fede.

Per questo, l'animazione è strumento privilegiato non solo per educare, ma anche per intervenire nell'educazione alla fede.

Certamente l'educazione alla fede non si può ridurre ad animazione: non solo perché essa ha contenuti specifici che possono essere espressi solo per Rivelazione; ma anche perché ci sono interventi che sfuggono misteriosamente alle categorie educative umane.

Si può però fare molto bene l'educazione alla fede se si assume il modello educativo dell'animazione.

In questo senso la catechesi e la pastorale vanno a scuola di animazione, per imparare dai «tecnici» una relazione educativa e comunicativa umanizzatrice e liberatrice.

3.2. Una conclusione che è prefazione

Nelle prime pagine ci siamo chiesti: si può utilizzare il modello educativo dell'animazione anche nei processi che investono l'educazione alla fede?

Dopo un lungo cammino, in cui abbiamo riscoperto l'Incarnazione come evento normativo di ogni progetto pastorale, siamo arrivati ad una decisione: l'animazione rappresenta un modello educativo privilegiato per rispettare quella dimensione educativa che inesorabilmente segna anche l'educazione alla fede. Alla domanda appena ricordata possiamo dare una risposta pienamente affermativa. Non possiamo però concludere qui la nostra ricerca.

Le lunghe riflessioni fatte assieme ci sollecitano ad un salto di qualità.

Nel confronto con l'evento dell'Incarnazione abbiamo riscoperto l'umano come il grande segno dell'amore di Dio.

Questa costatazione non ci serve solo per fare spazio all'animazione nella pastorale. Ci costringe anche a progettare un modello dì pastorale che prenda sul serio la grande dignità dell'umano, superando quei modelli che invece lo svalutano per far meglio posto all'azione di Dio. Per noi prendere sul serio l'umano in campo educativo vuoi dire scegliere l'animazione come stile globale.

Ecco allora il problema che si apre davanti a noi: come fare pastorale assumendo seriamente l'animazione?

Ci siamo chiesti se potevamo usare l'animazione nella pastorale e ci siamo trovati nella necessità di ripensare a fondo la nostra pastorale.

4. RIPENSIAMO LA PASTORALE NELLA LOGICA DELL'ANIMAZIONE

Siamo arrivati al punto più caldo della nostra riflessione: come ripensare la pastorale giovanile nella logica dell'animazione?

La pastorale giovanile ha un suo bagaglio di strumenti per l'azione: alcuni sono pronti all'uso; altri sono più teorici.

Li dobbiamo verificare tutti per vedere se sono adeguati per educare alla fede «animando». Qualcuno va buttato, perché è stato pensato per altri stili (autoritari o troppo permissivi); alcuni possono essere rimodernizzati con qualche colpo di pennello; altri, per fortuna, sono già perfetti

Rimontando poi i diversi strumenti, riformulati nella logica dell'animazione, abbiamo un progetto di pastorale giovanile in stile di animazione. E così, in qualche modo, il processo si chiude: animazione e educazione alla fede si fondano in un unico modello di pastorale.

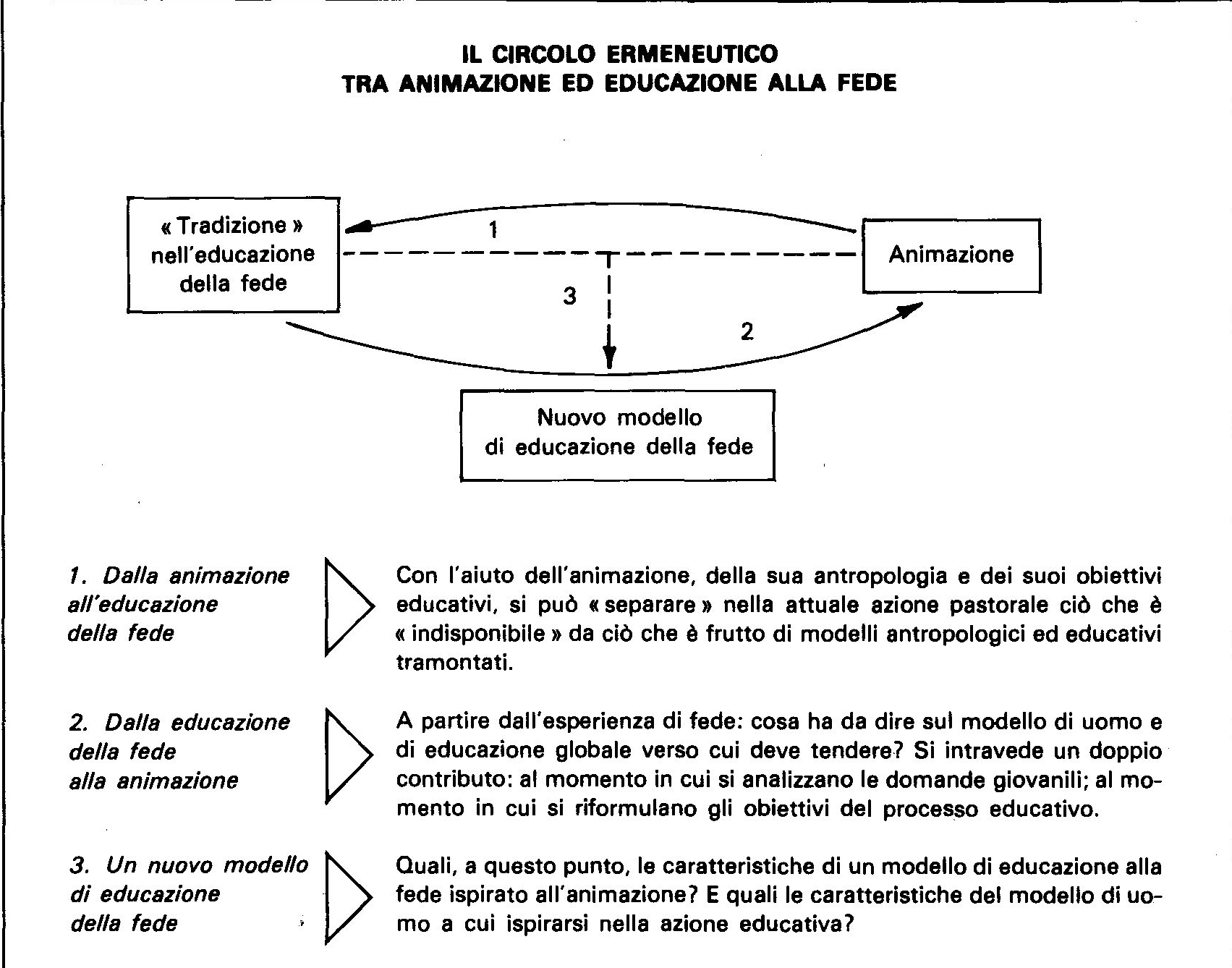

Operiamo mettendo a confronto le esigenze della pastorale e quelle dell'animazione per cercare un modello operativo che le rispetti pienamente. Non si tratta di tentare strani equilibrismi o, peggio, di strumentalizzare una dimensione all'altra; ma di inventare qualcosa di nuovo rispetto alla prassi corrente che sia fedele nello stesso tempo alla grande tradizione cristiana. Questa «strana» equazione si chiama circolo ermeneutico: circolo, perché si attiva un dialogo fatto di dare e ricevere; ermeneutico, perché si realizza secondo le regole di quella scienza giovane e rivoluzionaria che sì chiama appunto «ermeneutica». Per un approfondimento cf il «documento/4».

Questa è l'impresa che tentiamo di realizzare.

Se volessimo suggerire una proposta organica e adeguata, il discorso diventerebbe lungo. Dovremmo scrivere un trattato di pastorale nella logica dell'animazione.

Facciamo invece una cosa più semplice: proponiamo solo qualche esempio, selezionando i punti nodali di tutto il processo e lasciamo alla fantasia di chi legge l'impegno di continuare la ricerca.

4.1. «L'amore alla vita» come orizzonte della pastorale giovanile

E veniamo al primo «esempio». L'animazione è anzitutto una «antropologia», una visione di uomo carica di speranza che si esprime in una scommessa sull'uomo, al di là di ogni delusione e contraddizione.

Può la pastorale giovanile fare sua questa scommessa antropologica? L una domanda delicata e bruciante. Delicata perché troppo spesso la proposta cristiana è tutt'altro che una scommessa sull'uomo. Come non riconoscere la sfiducia di fondo verso l'umano di cui è intriso il linguaggio ecclesiale?

Bruciante perché questa domanda viene a porsi in un momento di crisi e di trapasso culturale, dove, al contrario degli anni dei Concilio in cui come riconobbe Paolo VI la chiesa «fissò il suo sguardo più sul volto felice che sul volto infelice dell'uomo», sono in troppi a guardare con paura e angoscia al presente e al futuro dell'uomo.

Può dunque la pastorale giovanile riesprimere se stessa come «passione per l'uomo e per la vita»?

La risposta va cercata riconfrontandoci con il grande evento dell'Incarnazione.

L'Incarnazione è, in fondo in fondo, una grande scommessa. In Gesù di Nazareth, Dio scommette follemente sull'uomo.

Rileggiamo la parabola dei vignaioli ribelli.

Il padrone della vigna, quando costata che gli hanno malmenato servi e soldati, «scommette» che le cose cambieranno perché manda suo figlio a trattare con i dipendenti in sciopero.

Fedeli all'Incarnazione, è possibile fare pastorale animando, solo se facciamo anche noi una sconfinata scommessa sull'uomo.

Per essere concreti la proponiamo in tre movimenti:

- l'uomo è già uomo nuovo;

- l'uomo è capace di autoliberarsi;

- la passione per la vita.

Non sono scommesse facili, come non era facile né logico per il padrone della vigna scommettere che mandando suo figlio avrebbe risolto la dura vertenza.

Sono scommesse praticabili solo nella fede e nella speranza.

4.1.1. Prima scommessa: l'uomo è già l'uomo nuovo

L'animazione ha una sua antropologia: definisce l'uomo secondo alcune dimensioni, innovative rispetto a quelle spesso utilizzate nei processi educativi e pastorali. Sono già state ricordate nei precedenti quaderni.

Ci siamo richiamati genericamente ad esse per ricordare che proprio a questo livello sta l'impossibilità o la possibilità di assumere il modello dell'animazione nell'educazione alla fede.

Abbiamo risolto il problema, affermando che bisogna prendere sul serio l'autonomia della ricerca antropologica (senza pretendere di sapere già tutto solo perché confessiamo che Gesù è il Signore).

Aggiungevamo anche, in quel contesto, una nostra convinzione: l'uomo della libertà e della responsabilità è esattamente il modello d'uomo di cui abbiamo bisogno per costruire l'uomo nuovo dell'esperienza cristiana.

Leggendo attentamente quello che abbiamo scritto in proposito è facile accorgersi che ci siamo quasi infilati in un ginepraio e n, siamo usciti solo a suon di affermazioni poco dimostrate.

L'impressione è parzialmente corretta.

Una ragione fondamentale però ci ha spinti a questo salto di qualità.

Ogni antropologia parte da una metafisica. E la metafisica lo sappiamo ormai bene è una scommessa, uno sguardolampo un poco indimostrabile, tanto vero però (almeno soggettivamente) che ciascuno è disposto a costruirci sopra il proprio sistema concettuale.

A monte delle cose dette, stava una nostra «metafisica»: una scommessa sull'uomo tutta giocata nella fede e nella speranza che scaturisce dall'Incarnazione. Questa scommessa fonda il confronto tra l'uomo dell'animazione e l'uomo della fede. E ci autorizza a riconoscere il pieno accordo.

Quale scommessa?

Nel nome di Gesù il Signore, noi affermiamo che l'uomo quotidiano è già l'uomo nuovo. Il presente è segnato germinalmente dal suo futuro.

L'uomo è nuovo perché è stato «ricostruito» così in Gesù. La novità è un dono; ma nello stesso tempo è una chiamata a responsabilità.

La novità è un progetto, consistente, serio e concreto.

Così, l'uomo nuovo si fa progressivamente nuovo nel suo quotidiano attraverso quella fatica di vivere in cui si mette a frutto il dono di novità.

Questa è la nostra scommessa sull'uomo.

Su questa prima scommessa possiamo credere all'animazione anche nell'educazione alla fede.

La grande fiducia nell'uomo che l'animazione richiede è radicata e amplificata dall'evento dell'Incarnazione.

DOCUMENTO/4

IL CIRCOLO «ERMENEUTICO»: UNA FEDE IN DIALOGO CRITICO CON LE CULTURE

Il circolo ermeneutico non investe solo il rapporto tra pastorale e animazione, ma interessa tutta la pastorale. Una pastorale giovanile in stile di animazione è un continuo intreccio di «fede» e «cultura». La quarta assemblea generale del Sinodo del Vescovi ha posto in modo preciso il problema dell'acculturazione della fede: «La diversità della cultura crea alla catechesi un'ampia pluralità di situazioni. Come è stato già indicato dal Conciflo Vaticano Il ed è stato nuovamente ricordato da Paolo VI nell'Esortazione Apostolica «Evangeli! Nuntiandi», il messaggio cristiano deve radicarsi nelle culture umane e deve assumerle e trasformarle. In questo senso è legittimo considerare la catechesi uno degli strumenti di «acculturazione» cioè che sviluppa e nello stesso tempo illumina dall'interno le forme di vita di coloro ai quali si rivolge. La fede cristiana, attraverso la catechesi, deve incarnarsi nelle culture. La vera incarnazione della fede per mezzo della catechesi suppone non soltanto il processo del dare, ma anche quello del ricevere».

Detto in altre parole, l'acculturazione della fede comporta due elementi: da una parte, la fecondazione di una cultura da parte della fede cristiana, mediante lo sforzo degli annunziatori del Vangelo di presentarla incarnata nelle forme e nei termini di quella cultura; dall'altra, la germinazione della fede all'interno di una cultura e lo sforzo e la capacità di questa di riesprimerla, secondo il proprio genio, in forme originali.

Dare e ricevere tra cultura e fede

In effetti la Parola di Dio, contenuta nella Rivelazione e espressa nella evangelizzazione, per poter essere parola per l'uomo, deve esprimersi nelle parole dell'uomo: assume sempre la cultura concreta di un'epoca storica (e, in tempo di pluralismo culturale, una cultura tra le tante), in un processo che realizza la stessa logica dell7ncarnazíone (DV 14

Non è facile distinguere tra contenuto trascendente e rivestimento culturale umano, perché la compenetrazione è profonda, come nell'Incarnazione appunto. La cultura umana, inoltre, non è mai neutrale. Essa sempre connota un'mmagine politica di uomo, di storia, di società. Questa dimensione umana, culturale e politica, segna inesorabilmente la Rivelazione e di conseguenza l'evangelizzazione. Sarebbe cosa grave far passare come Parola di Dio le parole umane che la esprimono. L'ermeneutíca è la scienza che studia questi processi. Nata in ambito profano, è stata presto utilizzata ampiamente anche nella teología.

Circolarità (o circolo, come abbiamo messo nel titolo) ermeneutìca significa che il processo tra fede e cultura si sviluppa in modo circolare, in un «dare» e «ricevere» (come ha ricordato il documento con cui abbiamo iniziato il paragrafo).

Per questo la fede è una potente forza di umanizzazione, nel senso che sollecita ad essere uomini secondo un progetto di «uomo nuovo» rivelato da Dio in Gesù Cristo. Nello stesso tempo, si umanizza, prendendo l'umana carne di una concreta cultura.

Ogni cultura ha la capacità di far emergere dimensioni nuove e insperate della fede.

Essa sottolinea con maggior insistenza alcuni aspetti che prima potevano essere messi in secondo piano e intreccia consequenzialità che introducono una ventata di novità.

La condizione giovanile può «dare» mentre «riceve»

L'insieme degli elementi culturali che segna l'attuale condizione giovanile non è allora solo il luogo di una acculturazione passiva, ma esercita una vera funzione di spinta in avanti. di stimolo al progresso. Costringe la comunità ecclesiale a cogliere, nell'immensa ricchezza dell'evento di salvezza, quelle dimensioni che lo rendono salvifico per questi giovani. 1 giovani non sono perciò solo destinatari dell'evento, ma lo fanno esistere, gli danno quella umana carne per cui «è», qui ora.

La fede però ha sempre una funzione critica e normativa rispetto ai processi di acculturazione.

Non si può pretendere che ogni espressione culturale possa adeguatamente «dire la fede» o che i modelli giovanili siano corretti solo perché corrispondono alla sensibilità e ai bisogni dei giovani Esistono culture e forme di vita giovanili troppo lontane dalla fede e dalla sua logica: esse non possono fornire il supporto al processo di acculturazione. Prima vanno «umanizzate», anche mediante il contributo critico che proviene dalla fede, e poi potranno esprimere l'evento di Dio in modo rinnovato rispetto al passato.

(Riccardo Tonelli)

4.1.2. Seconda scommessa: l'uomo è capace di autoliberarsi

La prima scommessa la possono fare solo persone con i piedi per terra. È strano; sembrerebbe più vero il contrario.

Diciamo che l'uomo è nuovo, perché costatiamo i suoi limiti, le resistenze, le involuzioni, i tradimenti.

L'uomo è povero, incerto, traditore e peccatore. Ma non è solo questo. Egli è già uomo nuovo ' L'uomo nuovo è l'uomo povero, incerto e peccatore.

Può fare la prima scommessa solo chi accetta impietosamente di misurarsi con l'assurdo antropologico della croce di Gesù.

Da questo realismo nasce la seconda scommessa. Essa è risposta all'interrogativo: come diventare progressivamente uomini nuovi?

Affermiamo: diventiamo uomini nuovi liberandoci», portando cioè a maturazione il dono della libertà.

Il dono della libertà ci ha già investito: per questo l'uomo è diventato capace di «autoliberazione». Siamo stati fatti così grandi che bastiamo a noi stessi. Liberazione è autoliberazione.

Questa scommessa è riconoscimento della potenza di salvezza di Dio.

Diventa immediatamente grande, sconfinata fiducia nell'uomo. L'uomo si salva nel tempio intimistico della sua coscienza.

Questo processo è attivato dalla presenza inquietante degli altri. L'altro è dono che mi aiuta a rientrare in me stesso.

La relazione asimmetrica (tra diversi) ha funzione scatenante, attivante, non determinante.

L'animazione è costruita tutta su questa logica: la fiducia incondizionata in ogni persona e, nello stesso tempo, l'esigenza di una presenza educativa, mai rassegnata, per permettere ad ogni persona di riprendere in mano se stesso e la sua storia, fiorendo progressivamente come uomo nuovo.

4.1.3. Terza scommessa: la passione per la vita

Il quotidiano è un gioco continuo e misterioso tra morte e vita. L'animazione scommette per la vita. La vita è la sua passione.

Scommette per la vita, perché si allarghino i confini della vita contro quelli della morte.

Questa è la scommessa: per la vita contro la morte e sulla inesorabile vittoria della vita. L'animazione lotta per la vita, perché è certa della sua vittoria.

Vita e morte sono parole troppo usate; concludendo le affermazioni così, si lascerebbero ancora sul vago.

La scommessa per la vita connota anche un modo di intendere vita e morte.

Vita è dominio delle realtà inferiori all'uomo, creazione di una comunità fraterna, comunione filiale con Dio.

Morte è il suo contrario.

Il dominio della realtà inferiore all'uomo implica, da una parte, arrivare a liberare l'uomo dal suo potere schiavizzante e, dall'altra, impadronirsi delle sue potenzialità.

La creazione della comunità fraterna esige che scompaiano dal mondo gli atteggiamenti, i rapporti e le strutture non fraterne, per crearne altre che siano espressione e sostegno della fraternità.

La comunione filiale con Dio implica, anzitutto, di sradicare dal mondo tutte le forme di paura e di irresponsabilità nel rapporto con lui e ogni tipo di idolatria; inoltre, di far crescere gli adeguati rapporti affettivi e operativi.

Scommettere per «questa» vita è un compito che investe animazione e educazione alla fede; ed è l'orizzonte della speranza operosa in cui il compito viene svolto. Questa scommessa per coinvolgere i giovani deve ulteriormente specificarsi, come ora viene indicato.

4.1.4. La sintesi: la scommessa dell'educazione

Le tre scommesse sono come tre movimenti di un'unica grande sinfonia. La possiamo intitolare globalmente, più concretamente, la scommessa dell'educazione.

La scommessa sull'uomo diventa così servizio per la sua liberazione. Sappiamo di vivere in una situazione di crisi drammatica e complessa. E ci rendiamo conto che l'uomo è al centro di una trama di relazioni politiche, economiche, culturali che lo condizionano e spesso lo soffocano. Credere alla persona significa in questa situazione scommettere che rendere l'uomo felice, restituendogli la gioia di vivere, è una piccola cosa nella mischia delle sopraffazioni, degli intrighi, degli sfruttamenti, della violenza; ma è cosa tanto grande e affascinante, che vale la pena di perdere la propria vita per perseguirla.

Certo, le ragioni della crisi diffusa sono molte e complesse. E richiedono interventi molteplici e articolati. Nell'insieme delle cose da fare, scegliamo la strada dell'educazione.

Non è l'unica cosa da fare. E forse non è neppure quella più efficace.

Ma scommettiamo che può far uscire dalla crisi, se aiuta a vivere e restituisce quel futuro che spesso è defraudato.

Questa nostra scommessa la pronunciamo nel senso più ampio dei termine.

Prima di tutto essa comporta il riconoscimento della forza politica dell'educazione e della sua capacità di rigenerare l'uomo e la società.

La scommessa investe però direttamente anche i processi dell'evangelizzazione.

Si allarga così quel rapporto tra educazione e educazione alla fede di cui abbiamo già parlato: non solo nell'educazione alla fede dobbiamo assumere pienamente la risonanza educativa; ma ci impegniamo a fare dell'educazione il luogo privilegiato dell'educazione alla fede.

4.2. La relazione educativa: come esercitare l'autorità pastorale

Molti educatori e operatori pastorali sono oggi in crisi di identità, perché sono consapevoli dei meccanismi di manipolazione che attraversano le loro funzioni. E così sono tentati di abbandonare i vecchi modelli sicuri e autoritari per rifugiarsi in modelli estremamente rinunciatari e permissivi.

O viceversa, sono tentati, dopo la delusione dei metodi del dialogo, di ritornare a metodi autoritari, magari motivati in un ritorno alla radicalità della fede.

L'animazione suggerisce un modello alternativo di relazione educativa.

Può risultare molto prezioso per riformulare le esigenze irrinunciabili del ministero pastorale dell'autorità (adulti, catechisti e educatori della fede, responsabili pastorali ...), soprattutto se queste funzioni sono state preventivamente liberate da incrostazioni culturali ormai superate.

Possiamo suggerire alcune prospettive.

4.2.1. Accoglienza incondizionata

L'autorità pastorale rende presente, concreto e sperimentabile Dio, il padre buono e accogliente, che aspetta con ansia il ritorno a casa del figlio ribelle e lo copre di baci quando se lo ritrova finalmente tra le braccia.

Per questa ragione, la prima fondamentale funzione dell'autorità consiste nella testimonianza dell'amore incondizionato di Dio Padre, che ci assicura di essere persone «accettevoli», capaci di vivere nella gioia, nonostante la triste quotidiana esperienza della fuga da casa e del tradimento.

In questa accoglienza incondizionata l'autorità pastorale esercita un ministero «religioso», che affonda cioè la sua origine nel grande evento della paternità liberatrice di Dio.

Essa ricorda, in ultima analisi, la priorità dei giudizio dì fede sul giudizio morale, la priorità del dono di Dio che fa nuove le persone sulla fragile e sempre incompleta risposta dell'uomo.

4.2.2. I valori per nome

Accettazione incondizionata non significa però rinuncia a fare proposte, a stimolare, ad offrire valori e significati.

L'accettazione incondizionata sì fa immediatamente impegno promozionale, per essere amore autentico. L'educatore «nomina i valori» per aiutare a vivere. Non lo fa per bruciare l'incenso all'idolo della legge, ma perché ci sia la vita, in pienezza.

Anche in questo egli imita la prassi di Gesù.

Gesù non infrange la legge dei sabato per il gusto adolescenziale di creare turbamento e scompiglio. E neppure lo fa per disprezzo della legge o per affermare una libertà senza legge.

Egli vuole la vita e la gioia. Superando la legge del sabato, rivela il pieno significato della legge: il sabato e la legge sono per l'uomo e non viceversa.

4.2.3. Una esistenza che si fa messaggio

L'educatore nomina i valori prima di tutto nella sua quotidiana esistenza che si fa messaggio.

Chi parla con i fatti, è costretto ad abbassare spesso il tono di voce, evitando l'autoritarismo, le false sicurezze, i proclami da crociata.

In questo modello, povero ma non rassegnato, la relazione educativa non è autoritaria, ma neppure è permissiva: essa è invece «autoritativa».

Non è un gioco di parole.

L'educatore parla e agisce in modo autorevole (e non autoritario) quando fonda la sua autorità non sul rapporto istituzionale, che gli garantisce prestigio perché egli è alle sue dipendenze, ma sulla competenza e sulla coerenza, che gli assicura una proposta di valori culturalmente significativa e testimoniata dalla sua esistenza.

In questa prospettiva, il dialogo educatore-educando è ricercato efficacemente, perché l'educatore non utilizza le differenze per la sopraffazione, ma per un confronto reciprocamente arricchente.

4.2.4. Le condizioni culturali e strutturati

L'autorevolezza dell'educatore, infine, viene giocata nell'impegno rinnovato di creare le condizioni culturali e strutturali perché sia possibile esperimentare nel piccolo del contesto di esistenza la vita nuova di cui le sue parole sono annuncio e promessa.

È una dimensione importante della relazione educativa.

Affonda le sue radici nella necessità di operare in modo rispettoso della sperimentabilità delle proposte, facendo quasi toccare con mano ciò a cui si sollecita. E si sostanzia dell'esigenza, così sottolineata nella prassi messianica, di schierarsi dalla parte della vita, fino alla croce se è necessario: le parole sono credibili solo quando i fatti, anche se poveri e sofferti, offrono la cassa di risonanza.

4.3. Educare alla fede comporta l'offerta di contenuti oggettivi?

Affrontiamo ora uno dei punti più cruciali.

Nessuno si inventa come cristiano e credente, ma accetta gioiosamente l'offerta di ragioni di vita che è Gesù Cristo e il suo messaggio.

Per questo educare alla fede significa abilitare le persone ad entrare in un progetto dai contenuti precisi e oggettivi.

Le comunità ecclesiali propongono questo progetto attraverso quei diversificati interventi in cui esse esprimono la loro costitutiva missione evangelizzatrice: la catechesi, l'ascolto della Parola di Dio, le celebrazioni liturgiche e sacramentali, i momenti di incontro, di studio, di preghiera.

Se in questi momenti di evangelizzazione dobbiamo offrire «contenuti precisi e oggettivi», si può ancora parlare di animazione o non è meglio dire che c'è un tempo per fare animazione e uno per fare catechesi, dal momento che i due interventi hanno esigenze così diverse?

L'obiezione è seria e non può esser cancellata a suon di battute. D'altra parte ci rendiamo conto che non possiamo assumere l'animazione fino ad una soglia, varcata la quale ritorna la logica propositiva e indottrinante.

La domanda che ci poniamo è quindi particolarmente impegnativa: in ordine ai contenuti oggettivi della fede è utilizzabile il metodo dell'animazione?

L'interrogativo potrebbe essere trascinato fino alla sua estensione limite, riproponendo la domanda da cui siamo partiti: si può educare alla fede «animando 0

Maturiamo la risposta (pienamente affermativa), ripensando il significato che dobbiamo dare al vocabolo «oggettività».

Come abbiamo già fatto per gli altri indicatori, chiamiamo in causa la fede e, se in essa troviamo via libera alla ipotesi, riformuliamo l'esigenza di oggettività in questa nuova logica.

Qui l'itinerario si fa un po' più lungo e complesso di quelli appena percorsi, perché, come dicevamo, dobbiamo comprendere bene cosa vuol dire «oggettività». Solo dopo averla compresa fino in fondo e avendo saputo che si tratta di una oggettività tutta particolare, possiamo progettare un modello di evangelizzazione che assume pienamente la logica dell'animazione.

DOCUMENTO/5

IL «TRIANGOLO FONDAMENTALE» DEL LINGUAGGIO UMANO

Vi sono tre piani di relazioni che si intrecciano e si rimandano recíprocamente nello studio del linguaggio umano, compreso quello religioso: il piano dei significanti, il piano dei significati, il piano della realtà.