Cesare Bissoli, UNA BIBBIA SEMPRE GIOVANE. Tracce per un incontro, Elledici 1998

Le nostre domande

- È innegabile un certo distacco, anzi una reale estraneità tra il lettore di oggi e il testo biblico: «Dio non poteva parlare più chiaro?». È l'ingenua, ma sentita espressione di tanti di noi. E non è del tutto infondata tale impressione, se il Card. Martini parlando recentemente ai Vescovi italiani poté dire che più legge la Bibbia, più vede pagine difficili, anzi, dure, astruse... E qui il Cardinale toccava certi passi del Levitico riguardanti leggi e prescrizioni in misura straripante, od alcune affermazioni circa l'ira di Dio e la violenza contro i nemici...

- Però non si tratta solo di linguaggio diverso (primo livello di difficoltà). Vi è l'acuto problema della significatività del testo biblico (come ci può interessare) e dunque della congruenza con il nostro ordine di certezze, di sensibilità e di valori (secondo livello). E questo è proprio l'ambito nel quale, nel passato, si sono scatenate fiere contrapposizioni tra scienza e Bibbia circa l'origine del mondo e della specie umana. Si pensi all'«affare Galileo».

- Ma vi è un terzo livello di questioni che riguarda l'ordine o logica interna del testo biblico. Ci troviamo a leggere due (o più volte) il racconto della creazione (Gn 1; 2-3), del diluvio (Gn 6-9), del passaggio del mar Rosso (Es 14), delle Beatitudini di Gesù (Mt 5,3-12; Lc 6,20-23), del Padre nostro (Mt 6,9-13; Lc 11,2-4)...

- Viene spontanea la domanda: che letteratura è la Bibbia? Va presa alla lettera? Come spiegare la questione scientifica, i diversi doppioni ed altre anomalie? Come è sorta la Bibbia? Chi l'ha scritta?

Il filo della nostra risposta

- Noi non possediamo la Bibbia che come testo scritto, chiuso e definitivo. Il quale però - a differenza di altri libri - conserva lungo tutta la sua formazione di circa un millennio un vitale rapporto con comunità e persone vive e credenti che in certo modo rendono il libro sempre nuovo, lo «attualizzano», e se non aggiungono pagine, esplicitano il senso di quelle scritte. In verità - bisogna farsene di ciò una acuta coscienza - il testo scritto rimanda, come a sua sorgente e grembo vitale, ad una tradizione fatta di persone vive e costantemente lievitata dalla fede. II Libro è figlio del genio del popolo con le sue guide, ne risente gli accenti, i cambi, le riletture, la continua meditazione, in una parola, la cultura e la vita.

- Ha cioè un suo «genere letterario» specifico che globalmente potremmo chiamare «biblico», entro cui si dirama una serie di generi letterari corrispondenti sia alla condizione sempre singolare e situata dell'esistenza nella fede sia in relazione ai contenuti espressi.

- Conoscere pertanto il profilo letterario della Bibbia è di fondamentale rilevanza agli effetti della comprensione della sua storia e del suo messaggio. Distinguiamo due ordini di informazioni: principali qualità espressive e genesi del testo; specifiche annotazioni circa l'AT e il NT.

PRINCIPALI QUALITÀ ESPRESSIVE

Le principali qualità espressive della Bibbia sono quelle proprie di una letteratura popolare religiosa semitica all'interno di una comunità vivente e credente.

Un lessico peculiare, non difficile

Dal punto di vista filologico, l'ebraico biblico è una lingua povera, composta di 5750 vocaboli, e tutto l'AT (46 libri) comprende nel suo insieme 305.441 parole. In questa lingua è centrale la qualità dell'azione espressa dal verbo, con altre peculiarità tipiche della mentalità semitica. L'ebraico non è difficile, ed infatti viene oggi studiato da molti. Quanto al greco biblico, lingua del NT, nei 27 libri circolano 140.000 parole, di cui 64.327 costituiscono i vangeli. Non è il greco classico dei tragici o storici greci, ma quello comune (koinè) che l'ellenismo ha diffuso per tutto il bacino del Mediterraneo.

Purtroppo è ben poco accostato negli studi liceali. Oggi in Italia anche da parte di laici, si reclama sempre di più che lo studio della letteratura comprenda anche quella biblica.

Una letteratura attrezzata allo scopo, «pragmatica»

Dal punto di vista letterario, si possono distinguere tre _forme maggiori, ciascuna composta di generi letterari specifici.

Le forme maggiori sono: prosa, poesia e massima o detto profetico (oracolo) e detto sapienziale (proverbio). Sono forme frequenti ed antiche quanto il mondo.

Queste forme sono percorse da diversi generi letterari, ossia da modalità convenzionali e prefissate di espressione che l'autore adotta secondo la qualità del contenuto, le circostanze, i destinatari. È un'esperienza del resto che facciamo anche noi: una lettera di provviste presso il salumaio è di altro genere che non la lettera ad una persona cara.

Un primo livello di generi appare già dalla classificazione che tradizionalmente è stata fatta dei libri biblici: libri storici, libri profetici, libri sapienziali o didattici, libro dei canti ( salmi), raccolta di leggi, vangeli, lettere, scritti apocalittici o di rivelazione.

Ma gli studiosi trovano ulteriori specificazioni:

- all'interno, ad esempio e soprattutto, del genere storico: epica (Es 1-15: le piaghe di Egitto e il passaggio del mare; Gs 10: «Fermati, sole»), saga (Gn 22: sacrificio di Isacco), racconto popolare primitivo da certuni chiamato mito (Gn 1-11), similitudini e parabole (Mt 13), racconto didattico (Giona), midrash (Mt 1-2: l'infanzia di Gesù), storia di archivio (2 Sam 9-20; 1-2 Re), diario (Esdra), biografia e autobiografia (Ger), racconto di annunciazione (Le 1,26-38), racconto storico-teologico (Atti degli Apostoli), discorsi di addio (Gv 14-17)...

- anche nell'ambito del genere salmico, troviamo il salmo di lamento (Sal 22) e inno di lode (Sal 8) e in questo doppio alveo si rincorrono suppliche, inni, salmi di fiducia, salmi sapienziali, storici, regali...

- ed ancora lungo la Bibbia ci imbattiamo in canti di vittoria, di lavoro, di amore, di banchetto, satire, elegie, favole, oracoli profetici e finalmente preghiere...

In verità il genere letterario di un testo biblico non può essere inventato dallo studioso a tavolino, ma è frutto anzitutto di comparazione con la letteratura di ambiente (mesopotamica, egiziana). Si ricorderà in ogni caso un criterio fondamentale per cogliere la «verità» (o senso giusto) di un testo: essa è sempre condizionata dal genere letterario usato. Ne tratteremo a proposito della «verità» della Bibbia (cap. 8). Una delle applicazioni più geniali e convincenti è stata fatta circa i famosi racconti di creazione e di peccato (Gn 1-3).

Uno stile ad immagine e somiglianza dell'uomo

Importanti elementi stilistici

Ognuno di noi quando apre questo libro entra in una regione insolita rispetto alla letteratura occidentale.

Avverte il sapore di un fraseggiare inedito, per termini e concetti. Ad esempio: «il Signore degli eserciti» (Is 5,7) per dire la potenza di Dio; «come olio profumato che scende sulla barba di Aronne (Sal 133,2) per indicare la bellezza dell'unione fraterna; «carne e sangue» per dire umanità fragile (ef Mt 16,17); «voce dalla nube» per indicare la Parola di Dio (cf Mc 9,7); «chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno» (Mc 3,29) per sottolineare ogni peccato contro la verità portata da Gesù...

La Bibbia adotta uno stile che corrisponde alla cultura e all'antropologia semitica.

È quindi facile il ricorso a cinque grandi ingredienti: il simbolismo e l'immagine, il racconto o narrazione, il detto sapienziale o proverbio, la coordinazione delle parole più che la loro subordinazione e infine il parallelismo.

Questo soprattutto dona al pensiero di avanzare come l'onda del mare; una ripetizione incalzante; può essere parallelismo sinonimico (cf Os 5,14; Is 1,16-17); parallelismo antitetico (cf Is 1,16-17; Mt 7,24-27); parallelismo progressivo (cf Sof 1,15).

Altri elementi caratterizzanti

Nella Bibbia sono di casa la semplicità, il pittoresco, l'aderenza all'esperienza dei fatti, l'assenza dello scavo psicologico dei personaggi, almeno nel senso inteso dai moderni, la predilezione di schemi-standard o pattern (come gli annunci messianici Le 1,26-38), il ricorso a eziologie o ragioni esplicative di un dato fenomeno (ef Gn 32,32-33)...

Una letteratura di popolo, vivente e credente

Quanto detto sopra, dipende ultimamente e si comprende per il fatto che la Bibbia è letteratura religiosa popolare di una comunità Vivente e credente.

Comunità vivente

Per questo appare nettamente letteratura funzionale all'«educazione» del popolo, è cioè letteratura pragmatica: intende informare certamente, ma ancora di più mira ad istruire, provocare, coinvolgere, spaventare, consolare... il lettore che è membro del popolo. Emblematico è il detto di S. Paolo: «Ora tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perscvcrunza e della consolazione che ci vengono dalle Scritture teniamo viva la nostra speranza» (Rm 15,4).

La Bibbia rispecchia in se stessa la fedeltà di Dio al suo popolo e quindi la continuità dell'alleanza. Un segno tra i più vistosi è il fenomeno della rilettura, ossia il descrivere avvenimenti e persone posteriori con schemi espressivi precedenti.

Ad esempio, lo schema dell'esodo è usato per descrivere la liberazione dall'Egitto (Es 1-24), da Babilonia (Is 40), dalla schiavitù del peccato da parte di Gesù (1 Cor 10); la passione di Gesù viene «riletta» alla luce del destino di Mosè, di Geremia, del Servo di Jahvè e dell'orante del Sal 22; il Battista è capito in relazione ad Elia (cf Mt 17,12-13); il Natale di Gesù secondo Matteo (cc. 1-2) richiama chiaramente episodi della giovinezza di Mosè e della sua lotta con il faraone; l'Eucaristia viene collegata alla moltiplicazione dei pani, e questa al miracolo della manna durante l'esodo (Es 16; Gv 6)...

In quest'ottica, tutto il NT, segnatamente i vangeli, può essere detto una grande rilettura dell'AT: si può affermare che non vi è episodio della vita di Gesù che non possa avere riferimento a qualche esperienza del suo popolo.

Comunità credente

In quanto legata all'esperienza religiosa in maniera non superficiale, ma intima, profonda e costante, la Bibbia è segnata dall'ispirazione della fede in diversi modi.

Abbonda di linguaggio simbolico (immagine, metafora, parabola) quale linguaggio più «duttile ed aperto» sul trascendente e che dona valore «trascendente» (tipologico, spirituale) alle cose e figure umane (monte, tempio, luce, Adamo, Davide...). La Bibbia è «il giardino dei simboli» (Th. S. Eliot).

Mentre racconta i fatti nel senso umano, storico, la Bibbia si preoccupa di esprimere il significato profondo, ossia il «punto di vista» di Dio, o kerigma, come si dice, producendo un linguaggio singolare, unico nel suo genere.

Si descrive scopertamente l'agire di Dio nelle vesti di attore diretto, fisico di storia come nelle «teofanie» (ad esempio la teofania del Sinai, Es 3; il racconto del battesimo di Gesù, Mc 1,11); all'esattezza e completezza storica degli avvenimenti, l'autore biblico preferisce far risaltare il senso teologico (ad esempio il racconto della nascita di Gesù, Le 2,1-20); infine tante volte il passo biblico non cerca la completezza dei dati, perché suppone e rimanda alla esperienza viva della comunità e alle istituzioni che la reggono (ad esempio il racconto dell'Ultima Cena, Mt 26,26-29, rinvia al contesto liturgico ove la Cena era celebrata).

Una letteratura «moderna», di sempre

Per tutte queste singolari caratteristiche, nell'evidenziare soprattutto il gioco tra esperienze storiche dell'uomo e la sua visione di fede, la Bibbia è una letteratura che va accostata secondo la sua fisionomia, cogliendola per quello che è e non secondo misure standard di letterature occidentali e moderne, talora così terribilmente chiuse nell'orizzonte della pura esistenza umana, senza cielo, senza futuro, senza speranza.

Ma proprio per questo la pagina biblica oggi è sentita di incomparabile valore, che riesce come nessun'altra a focalizzare le profondità dell'uomo, donando un insieme di archetipi ispiratori alla cultura e letteratura occidentale.

Annotava Nietzsche: «Per noi Abramo è più di ogni altra persona della storia greca o tedesca. Tra ciò che sentiamo alla lettura dei Salmi e ciò che proviamo alla lettura di Pindaro o di Petrarca c'è la stessa differenza che intercorre tra la patria e la terra straniera» (citazione da GF. Ravasi).

Altri autori moderni, come E. Auerbach, mostrano che la Bibbia è la vera matrice del realismo della letteratura moderna. Essa infatti abbatte le antiche separazioni stilistiche tra il comico e il tragico, mescola per la prima volta il familiare e il quotidiano con il sublime e introduce quel narrare rotto, enigmatico, incompiuto che obbliga il lettore a prendere posizione, a entrare lui stesso nel racconto, a illuminarne le penombre.[1] Ulteriori informazioni sono offerte nell'articolo di Ravasi posto in «Documenti e Letture» a conclusione della terza parte.

ORIGINE DELLA BIBBIA

Autore o autori?

Essendo testi nati dentro una comunità vivente e credente, i libri biblici, segnatamente il Pentateuco e i Vangeli, i pilastri della Scrittura, mostrano due peculiarità.

La prima riguarda il loro autore. Vi possono essere stati - e di fatto vi sono stati - più mani per un libro. Questo però non vuol dire un proliferare di interventi senza argini, come in un anonimo leggendario popolare. Gli autori esistono e sono di grande temperamento (si pensi all'anonimo scrittore di Is 40-55, chiamato Secondo Isaia), ma sovente non ne sappiamo il nome, o quello abituale è più o meno fittizio, di copertura. Tutto ciò ha una spiegazione assai plausibile.

Cominciamo a dire che nella Bibbia è assente l'idea di autore in termini precisi e diretti come tra i moderni, con copyright e diritti di autore. L'autore biblico invece si sente esclusivamente al servizio del popolo, e dunque merita essere ricordata più la sua opera che il suo nome. Anzi i migliori autori biblici saranno i migliori servitori della comunità. È a loro, come figure insigni «sponsorizzanti», che vengono effettivamente attribuiti i testi, abbiano o non abbiano scritto qualcosa.

Così tutto il Pentateuco è attribuito a Mosè, il Salterio a Davide, i Proverbi a Salomone, il libro di Isaia, formato di tre parti distinte, al grande profeta del sec. VIII; l'epistolario, tradizionalmente attributo a Paolo, non è del tutto suo (ad esempio la lettera agli Ebrei) o non lo è allo stesso modo, come nel caso delle lettere a Timoteo e Tito... È del tutto normale che personalità del rango di Isaia o di Paolo avessero dei discepoli come in una «scuola» (cf Is 8,16; At 19,22). Per cui può essere che libri accreditati ad un autore risultino alla fine anche opera dei discepoli, magari attraverso diverse edizioni. Così sarebbe nel caso del libro di Geremia (ef Ger 36,4) e del IV vangelo attribuito a Giovanni...

Una crescita organica e progressiva

La seconda peculiarità consiste nella composizione progressiva dei libri biblici. È possibile delineare, almeno per i corpi maggiori del Pentateuco (AT) e Vangeli (NT), una dinamica definita.

- Avvenimenti fondatori

All'inizio vi sono fatti o esperienze fondanti (esodo, conquista della terra, ministero di Gesù, prima missione degli apostoli...)

- Le tradizioni conservative e di approfondimento

Su gli eventi fondatori la comunità sotto la guida dei propri capi realizza un processo di riflessione, predicazione, celebrazione per cui si determina un insieme variegato di tradizioni, orali e poi anche scritte, in cui si rispecchia il contesto vitale ove vengono dette (famiglia, tempio, scuola, in vista della missione tra i pagani, in funzione della catechesi nella comunità, a servizio dell'apologetica...).

A questa fase si possono attribuire le tradizioni jahvista, clohista, sacerdotale del Pentateuco, per quanto ci è dato oggi di configurarle; come pure, per quanto concerne il materiale evangelico, a questa fase di tradizione risale la raccolta dei detti di Gesù (la cosiddetta fonte Q), ed anche i vari libretti di miracolo nei diversi vangeli, il florilegio di citazioni dell'AT disseminato a piene mani nel racconto della vicenda di Gesù, la «memoria» della Passione di Gesù.

- La redazione finale

Finalmente si arriva alla redazione finale del libro come l'abbiamo noi, magari con edizioni diverse (ad esempio l'attuale Mt greco rispetto ad un originale ebraico); i diversi libri poi, intrinsecamente segnati dall'unica fede, sono radunati insieme e formano un'opera unificata, che possiamo definire, non informe e scombinata rapsodia, ma letteratura organica, riconosciuta o canonica.

Una sinfonia di voci

Una conseguenza fondamentale merita essere sottolineata per chi si accosta alla Bibbia: ciò che il lettore incontra, specie nelle grandi pagine della Torah o Pentateuco, dei profeti, dei salmi e dei vangeli, non è pura descrizione fenomenica, estrinseca del singolo avvenimento, ma la comprensione o interpretazione di esso secondo alcuni parametri:

- «nella fede», ossia secondo il senso di Dio, in un coagulo profondo tra senso storico o razionale e senso rivelato o spirituale;

- entro un quadro organico chiamato storia della salvezza, per cui il senso del singolo passo va confrontato e arricchito con la totalità della Bibbia così come ultimamente sta nelle nostre mani (profilo canonico);

- in un intreccio di mediazioni vive che lasciano riecheggiare in certo modo il loro timbro nel testo finale: la voce di Mose, del profeta, di Gesù; la voce della comunità di fede in qualche suo contesto di vita; la voce dell'autore o redattore finale.

Facciamo due esempi.

Per l'AT, nel racconto di Gn 1 (la creazione nello schema della settimana), si rintraccia la mano dei sacerdoti che al tempo dell'esilio di Babilonia elaborarono la tradizione P (presbiterale o sacerdotale), che percorre come filo ben rilevabile lungo tutto il Pentateuco; si ritrova pure la condizione del popolo così oppresso dalla schiavitù che solo l'annuncio di un Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra con la sola parola e con una perfezione assoluta (tale si presenta Gn 1,1-2,4a), poteva ispirare fede e fiducia, essere ripetuto come inno di lode e sequenza istruttiva, sapienziale (è il genere letterario di Gn 1); si scopre infine che il racconto così elaborato era attraversato da una tale carica di speranza da meritare di diventare il portale di entrata di tutta la Bibbia, antecedendo il più antico Gn 2 (racconto della creazione e del peccato nella figura del giardino ricevuto e perduto) di tradizione jahvista.

Nel NT, merita ricordare il racconto della moltiplicazione (lei pani (Me 6,30-44). Ad un primo livello ci imbattiamo in uno dei grandi segni di Gesù in relazione alla venuta del Regno di Dio: è alla base di ogni significato ulteriore; il quale per altro appare assai arricchito se teniamo conto del collegamento con il dono miracoloso del cibo di Dio al suo popolo nel deserto tramite Mosè (ef Es 16; Nm 11); nel gesto liturgico di Gesù di «levare gli occhi al cielo, pronunziare la benedizione, spezzare il pane, darlo ai discepoli che lo distribuissero» (Me 6,41) non manca l'eco della liturgia eucaristica in cui la comunità ricordava l'episodio (cf 1 Cor 11,17-34), su sollecitudine del resto dello stesso Gesù (ef Gv 6,26-58); infine la collocazione del racconto nella cosiddetta «sezione dei pani» del II vangelo (6,30-8,26) dona ad esso una peculiare, incisiva pregnanza: Gesù è il vero pane per la fame dell'uomo, non le tradizioni troppo umane («il fermento») dei farisei.

A PROPOSITO DELL'ANTICO TESTAMENTO

Un quadro d'insieme

Le molte informazioni precedenti sulla Bibbia in genere inglobano la prima parte di essa, che i cristiani chiamano tradizionalmente Antico Testamento.

Anche l'AT è dunque costituito dalle tre dimensioni di storia, letteratura, messaggio. Con una ampiezza però pari ai tempi considerati (quasi duemila anni) e al corpo letterario che si è prodotto (46 libri).

A questo punto subentra di diritto lo studio specifico o introduzione all'AT. Non possiamo che farvi rimando, allorché si affrontano contenuti ad esso pertinenti. Ma già intanto le molte informazioni fin qui date sono del tutto pertinenti all'AT.

Un prospetto storico-letterario

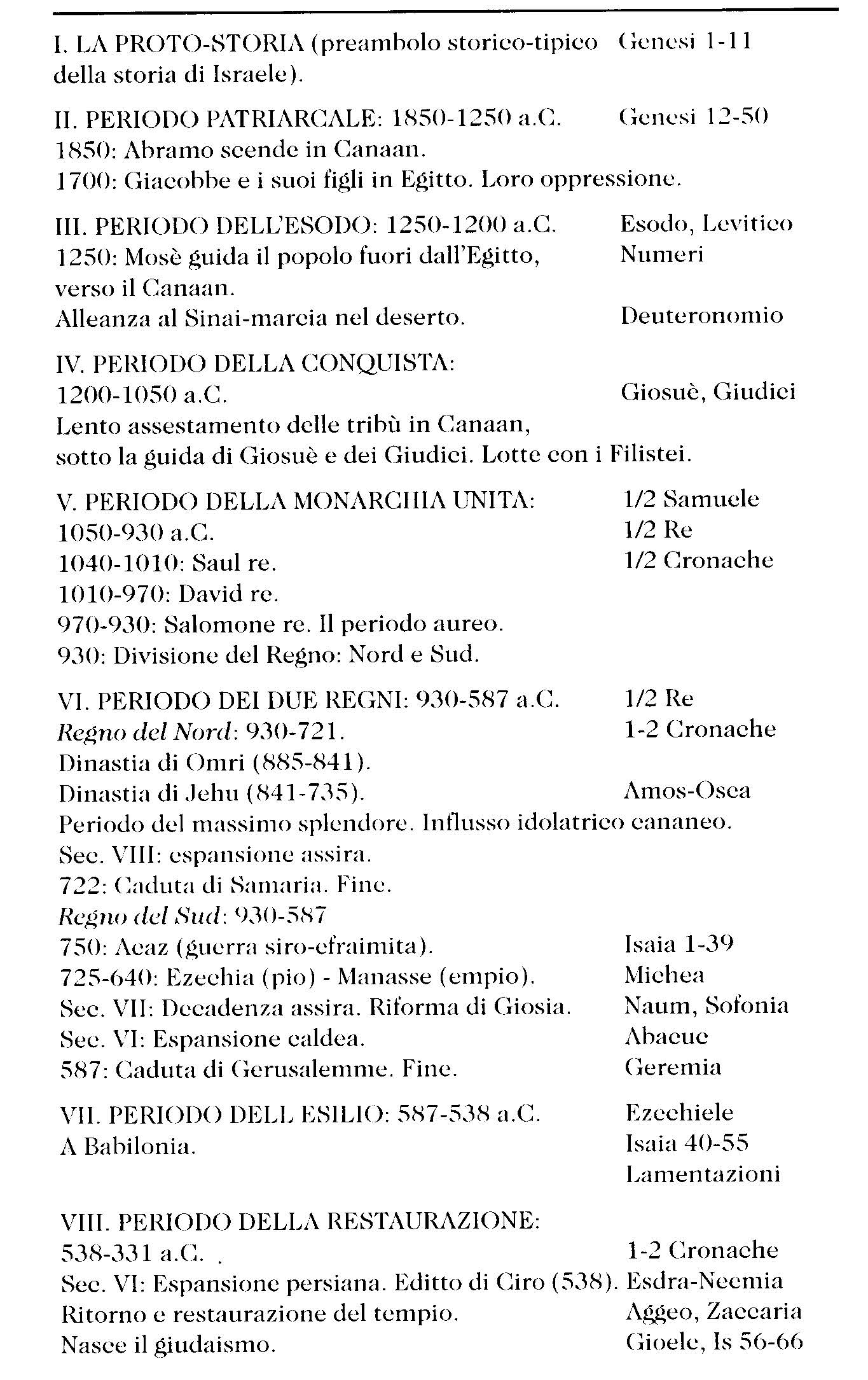

Offriamo ora un prospetto storico-letterario, con divisione per avvenimenti e per libri. Le date sono approssimative. Una tavola più arricchita è stata offerta in precedenza.

Ci limitiamo qui ad alcune osservazioni oggi emergenti nello studio dell'AT.

- La critica scientifica sta aggiornando ampiamente, anzi radicalmente, i risultati della ricerca fin qui divulgati, in particolare circa il Pentateuco. Sottolinea l'origine piuttosto tardiva dal punto di vista - si badi! - della fissazione letteraria di tanta parte cosiddetta «storica» dell'AT, per quanto è detto prima dell'esilio, o almeno avanti l'istituzione della monarchia.

- A riguardo ancora del Pentateuco, la parte certamente più studiata dell'AT, la ricerca sottopone a riesame la consueta classificazione per tradizioni o documenti (jahvista, elohista, deuteronomista, presbiterale), valorizza assai il ruolo del «Deuteronomio» per la comprensione del quadro di insieme, invita a non indurire datazioni e informazioni, né pretendere una ricostruzione alla moderna della «storia» di Israele.

- Infine, grazie ad una comprensione storica e teologica più precisa, viene maggiormente rimarcata la profonda continuità dei due Testamenti, pervenendo quasi alla marginalizzazione delle parole «Antico e Nuovo» per un'unica «alleanza mai revocata» (Giovanni Paolo II), a favore dell'unico popolo di Dio, alleanza che conosce delle fasi, quella avanti Gesù e quella a partire da Gesù. In conseguenza di ciò, si insiste perché a livello pratico i cristiani ritornino alla lettura dell'AT, perché Gesù e il primo annuncio cristiano siano compresi nella germinalità delle precedenti promesse e preparazioni ed anzi nel contesto dell'esegesi giudaica ( rabbinica ) della Bibbia, perché ogni ombra di antigiudaismo sia rifuggita nell'interpretazione dell'AT e del giudaismo dei tempi di Gesù e della prima Chiesa (cf nel paragrafi) successivo il rapporto tra AT e NT secondo la visione cristiana).

Letteratura ebraica nei secoli

A completamento del quadro culturale, proprio in connessione con il bisogno di conoscere di più il mondo dell'AT, e quindi la tradizione ebraica che lo supporta con una sua via originale di interpretazione, proponiamo qui delle informazioni sulla letteratura ebraica extrabiblica o postbiblica.

Possiamo distinguere

Letteratura del primo giudaismo (sec. VI a.C. - I sec. d.C.)

Vanno comprese le opere del pensatore Filone di Alessandria, dello storico Giuseppe Flavio, gli scritti di Qumran [2] e tanti apocrifi dell'AT. Gli scritti a cavallo tra i due Testamenti formano la letteratura intertestamentaria, oggi assai studiata per capire i tempi del NT.

Letteratura del periodo talmudico (70 d.C. - alla conquista araba sec. VII d.C.)

Lo sviscerato amore alla Bibbia (Torah) provoca un amplissimo, minuzioso commento, sotto forma di sentenze e massime, da parte dei «maestri» ebrei (rabbini) a due livelli: per un «retto cammino» (11alaka) (aspetto etico e indicazioni di condotta) e per un «retto sapere» (aspetto teologico narrativo) (Haggada).

- I tanti precetti morali verso il 200 d.C. sono riuniti nella Mishnah («ripetizione»). Ulteriormente commentati nelle accademie di Tiberiade e Babilonia, nel sec. V e VI d.C., formano un immenso materiale che confluisce nel Talmud («apprendimento»), che è di due tipi, T. Palestinese e T. Babilonese. Il Talmud è dunque la raccolta per eccellenza delle tradizioni postbibliche di Israele, le «tradizioni dei padri», il manuale del perfetto discepolo.

- Invece gli insegnamenti teologici entrarono a far parte della raccolta Midrash («ricerca»). Essa evoca anche un metodo originale di commento della Bibbia mediante la Bibbia.

- Un'altra insigne raccolta di commenti alla Bibbia è costituita dal Targum, che consiste in una parafrasi esplicativa dei testi in lingua aramaica.

Nel medioevo e nell'età moderna

Continua il commento della Bibbia e dei libri dei padri (nella Ieshivah o scuola giudaica). Celebre metodo di indagine è costituito dalla Cabala, secondo la quale ogni parola ed altro minimo particolare della Torah è segno del mondo celeste e dunque rivelazione del mistero di Dio e fonte di consolazione. Nel sec. XVIII in Europa orientale si afferma la tradizione dei Chassidim o pii giudei, che realizzano una lettura mistica popolare, assai calda e penetrante della Bibbia, in cui si esalta lo Zaddiq («giusto»), ossia l'osservante saggio, diffusore di salvezza (unità e pace) ed intercessore del popolo. Un notissimo esponente e studioso moderno dei chassidim è Martin Buber. E. Wiesel (premio Nobel, vivente) si fa portavoce letterario di questa corrente dell'ebraismo spirituale. Come pure A. J. Heschel di cui abbiamo citato un testo alla fine della prima parte.

Si può dire che il rapporto Bibbia e Talmud nell'ebraismo ha analogia con il rapporto Bibbia e Tradizione nella Chiesa Ile opere dei Padri della Chiesa e di autori sacri antichi). In entrambi i fronti, ebraico e cristiano, la Bibbia è sempre accolta e compresa nella vivente Tradizione del popolo di Dio (studio, preghiera, esperienza).

A PROPOSITO DEL NUOVO TESTAMENTO

Un quadro d'insieme

Parte costitutiva della Bibbia sono i libri che riguardano la figura e l'opera di Gesù di Nazaret, dei suoi apostoli e delle prime comunità cristiane (fino alla fine del I secolo d.C.). È detta Nuovo Testamento da parte dei cristiani, in quanto prolunga ed insieme rinnova l'«alleanza» (o patto o testamento) di Dio con il popolo di Israele (AT), secondo il profilo di continuità-novità che è Gesù Cristo. Pertanto il canone ebraico non riconosce il NT, mentre il canone cristiano accoglie l'AT e lo comprende in rapporto al NT, il quale quindi assume un centrale ruolo ermeneutico o interpretativo della Bibbia nella sua globalità (cf Dei Verbum cc. IV e V).

Anche il NT va studiato secondo le tre coordinate di storia, letteratura e messaggio. Più sopra, in questa II unità, abbiamo elaborato un quadro che ingloba tante notizie al riguardo.

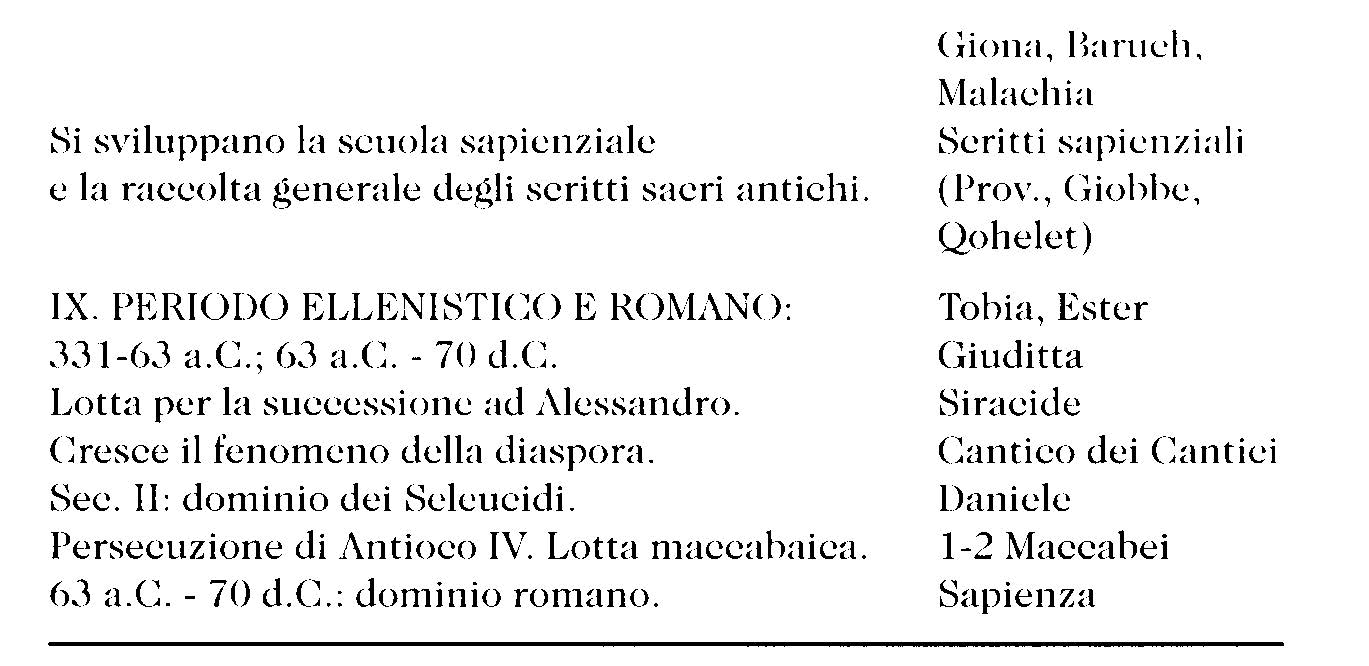

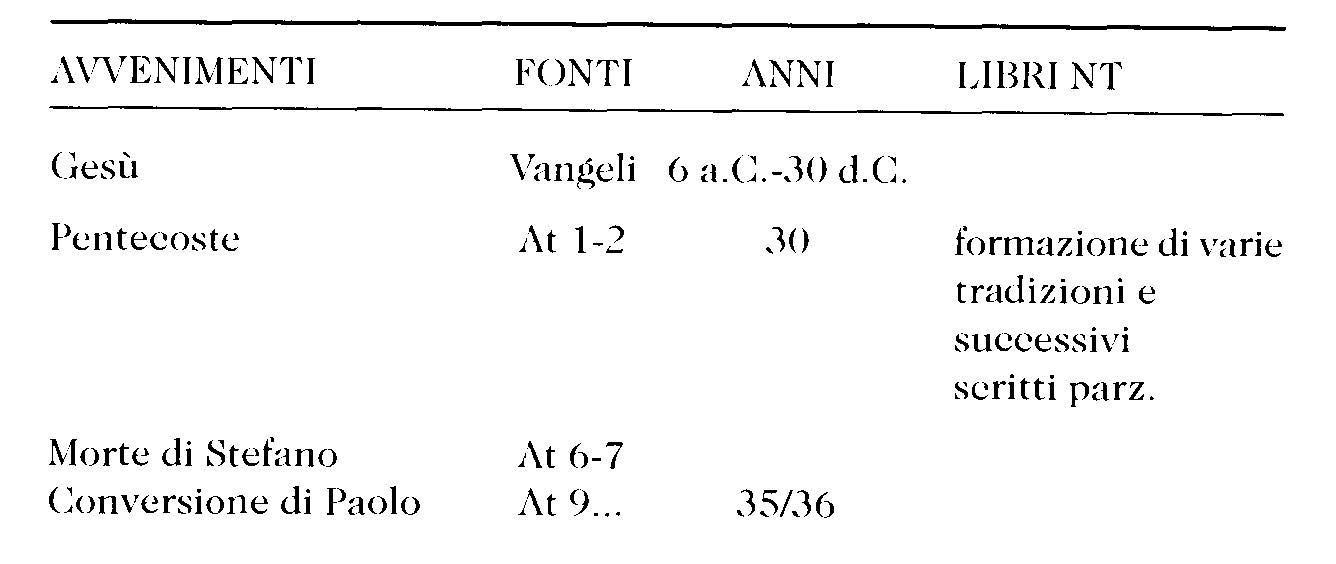

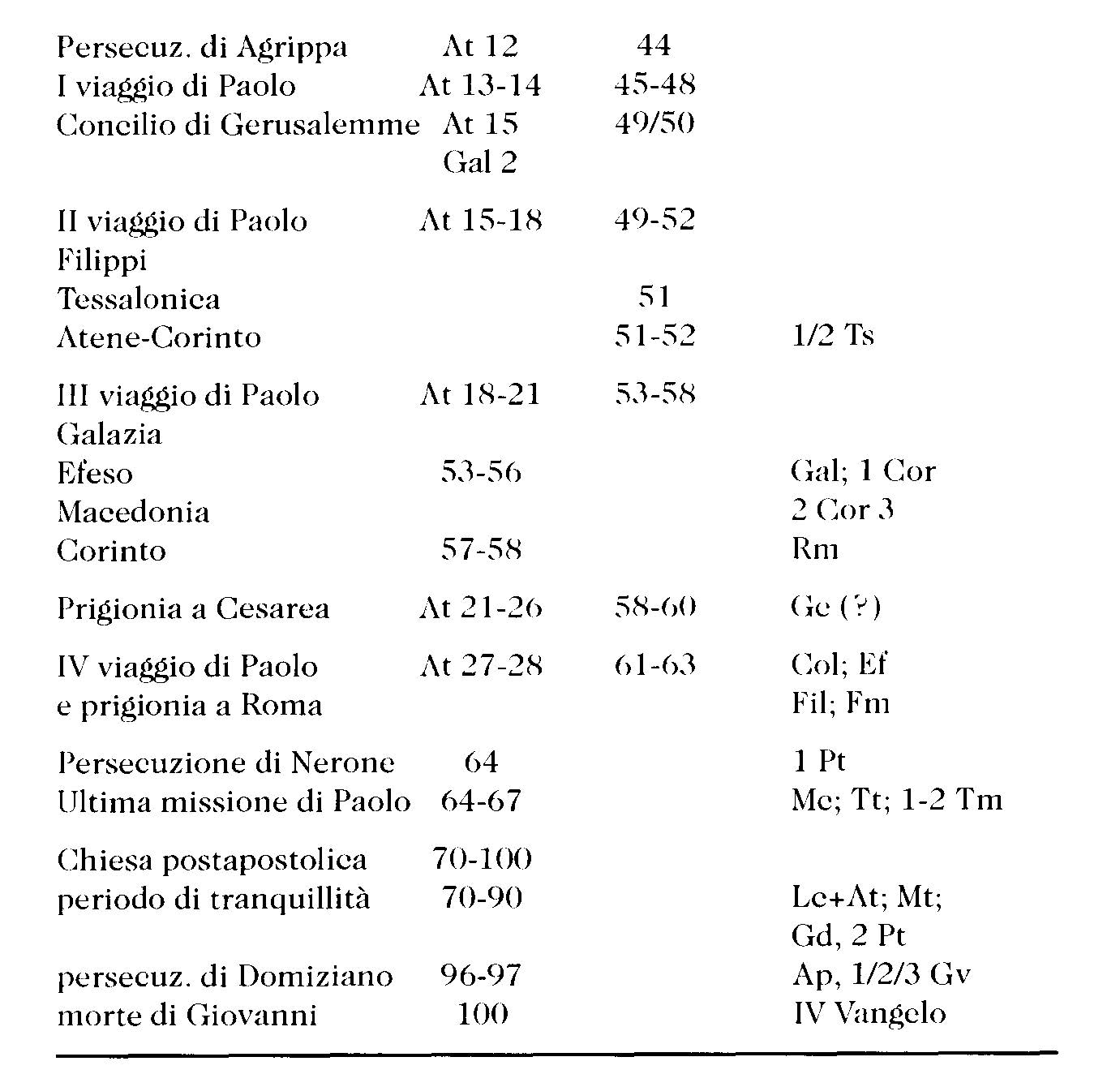

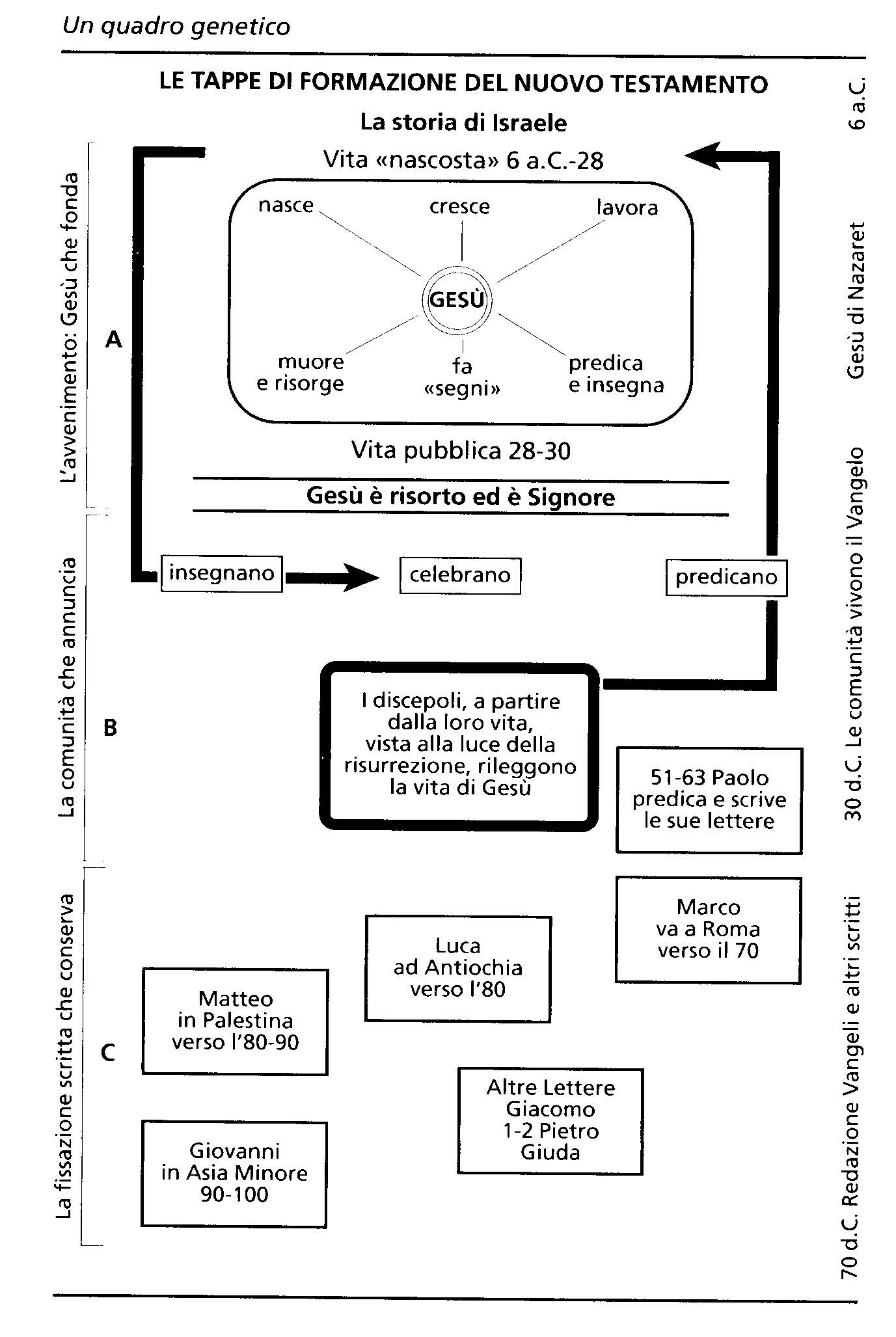

Qui, a modo di sintesi, proponiamo, attraverso una tavola cronologica, un grafico ed un commento, alcune notazioni specifiche della ricerca contemporanea.

Osservazioni

Tutto ha il via dall'evento di Gesù crocifisso risorto e Kvrios (Signore), egli è il kerigma, ossia l'«annuncio fondante» testimoniato e predicato dagli apostoli (ef 1 Cor 15,3-5). A partire da questo avvenimento, la prima Chiesa compie come un duplice sguardo:

- dal kerigma guarda in avanti, ossia nella fede pasquale affronta e risolve i problemi emergenti nelle comunità. Si producono così le lettere di Paolo e degli apostoli, e l'Apocalisse;

- dal kerigma guarda all'indietro, ossia nella fede pasquale riconsidera e comprende la storia terrena di Gesù. Si producono i quattro vangeli, o meglio l'unico Vangelo in quattro forme (dove Le ed At fanno un'opera in due volumi).

- Nella prima tradizione, quella epistolare, emerge più marcatamente che il Gesù di Nazaret un giorno crocefisso è Kyrios, Signore, Figlio di Dio. La fede cristiana non è fallimentare.

- Nella seconda tradizione, quella evangelica, si sottolinea quasi energicamente che il Kyrios è il Gesù crocifisso, il missionario storico che passò facendo del bene a tutti (cf At 10,38). La fede cristiana non è esaltazione mitica.

Quello che è la Torah per gli ebrei, sono i Vangeli per i cristiani: testi di fondazione del loro Credo. Essi sono infatti la testimonianza primaria su Gesù, la sua vita, la sua opera, il suo pensiero.

Si possono ricondurre a tre le questioni maggiori intorno ai Vangeli soggette alla ricerca:

- l'origine, ossia l'iter di produzione di un vangelo, dal «Gesù storico» alla redazione scritta, passando attraverso la predicazione degli apostoli nella prima comunità;

- il valore storico, ossia il grado di veridicità che spetta al testo, tenuto conto della natura del genere «vangelo»;

- il profilo di ogni singolo vangelo: la probabile genesi, autore, struttura, «teologia».

Ancora una volta si incrociano le tre dimensioni storica, letteraria, teologica.

Va aggiunta una ulteriore questione che riguarda l'identità di questi 27 libri che formano il NT. Da una parte si è d'accordo che il NT ha la sua unità profonda nel «mistero di Gesù Cristo», però è vero che i 27 libri sono a loro modo visioni peculiari di tale mistero, sono cristologie differenti. È la complementarità tra Paolo e Giovanni, tra lettera agli Ebrei e vangelo di Mt... che dicono la ricchezza del Cristo del NT.

NOTE

[1] A chi si interessa di letteratura e intende sviluppare questa tematica, consigliamo AUERBACH E., Mimesis, Einaudi, Torino 1946; FRYE N., Il grande codice, Einaudi, Torino 1986; ALONSO SCHOEKEL, L., Manuale di poetica ebraica, Queriniana, Brescia 1987; ALTER R., L'arte della narrativa biblica, Queriniana, Brescia 1990.

[2] In questo luogo, già sopra accennato, sito nel deserto di Giuda vicino al Mar Morto tra il III a.C. e il I d.C. e poi distrutto dai romani nel 70 d.C., nel 1947 fu scoperta la più grandiosa serie di reperti giudaici fin qui avuta. Sono di due tipi appartenenti ad un monastero ivi esistente: manoscritti biblici, tra i più antichi, di quasi tutto l'AT; libri spirituali della comunità (pensiero, vita, spiritualità di matrice essena). Sono di enorme valore per capire più a fondo i tempi che sono quelli di Gesù, senza pretendere di arrivare - come fanno certi scoop giornalistici - ad identificarvi le radici della persona e dell'opera di Gesù. Di recente vi sono stati tentativi piuttosto azzardati di trovare traccia di vangeli.