Zelindo Trenti, L'esperienza religiosa, Elledici 1999

«Voi potete trovare una città senza mura, senza leggi,

senza scuole, senza uso di monete.

Ma nessuno ha mai visto un popolo senza Dio,

senza templi, senza riti religiosi".

(Plutarco)

La religione si esprime in dati oggettivi e rivendica al cuore della sua stessa ragion d'essere un rapporto costitutivo con Dio.

Per quanto risulti un'esperienza singolarissima, l'autenticità e la verità di questo rapporto restano soggette alla stessa verifica, cui è soggetta ogni manifestazione storico-esistenziale.

Di qui la legittimità delle molteplici scienze che studiano la religione.

Ma oltre le manifestazioni molteplici, non di rado ambigue, la religione si radica in un interiore atteggiamento di fede, attraverso cui interpreta e accoglie una misteriosa presenza di Dio.

Dove la fede viene avvertita come risorsa fondamentale dell'esistenza è chiamata a fare i conti con un duplice versante:

- quello della sensibilità culturale che caratterizza il contesto attuale, per verificare quanto la religione vi risulta solidale o estranea;

- quello dei dinamismi interiori in cui si innesta e che fermenta.

La ricerca privilegia di conseguenza i processi interiori ed esplora la progressiva disponibilità esistenziale, in cui la fede, come gesto di adesione personale, consapevole e voluto, rappresenta il nucleo risolutivo.

Vengono perciò richiamati .soprattutto gli aspetti interiori dell'esperienza di fede e ne vengono esplorate le radici esistenziali:

- la faticosa ricomposizione del senso, che provoca la fede;

- i processi di maturazione interiore che la fede fermenta;

- la fiducia e le sue condizioni;

- il presagio interiore;

- l'attenzione e la partecipazione con cui il singolo lo esplora e lo alimenta.

Con l'intento di pervenire ad una comprensione autentica di un'esperienza singolarissima, di cui si vuole evidenziare la peculiarità riconosciuta

- in un gesto di libertà

- tuttavia garantito dalla ragionevolezza dell'adesione interiore.

La fede religiosa è quindi analizzata sulla stessa lunghezza d'onda della fede come tale;

e tuttavia identificata nella sua singolarità qualificante.

LA VALENZA ESISTENZIALE DELLA FEDE

Naturalmente è opportuno partire da una considerazione previa. Da una parte la religione sembra avere scarsa incidenza sul comportamento concreto dei praticanti. L'impressione trova di fatto conferma in analisi puntuali che ne offrono ampia documentazione.

E tuttavia risulta anche variamente documentata la risonanza del fatto religioso sulla vita personale e sociale. Uno studio recente sulla religione diffusa (Cipriani, 1988) e in particolare su La religiosità in Italia (Cesareo et Alii, 1996) hanno rilevato l'influenza notevole della scelta e delle consuetudine religiosa nella vita del singolo e della collettività. Sorprendente resta soprattutto il fatto che una minoranza per nulla trascurabile, compia scelte di grande coraggio e disponibilità precisamente in nome della propria fede religiosa.

Il fatto merita impegno interpretativo: la religione resta per molti un riferimento piuttosto generico e orientativo: per altri sembra imporsi come risorsa risolutiva per l'esistenza: ne qualifica le scelte, ne sostiene l'intrapresa, ne colora le relazioni (Gevaert, 1984).

E esattamente questo segreto in grado di orientare la vita, di illuminarla e di proiettarla spesso contro corrente, che interessa esplorare.[13]

Le ricerche sulla religione e il tema della fede

Naturalmente Dio può essere identificato diversamente; e non è detto che le sue immagini risultino sempre credibili. Ma quello che lo storico greco sottolinea è l'universalità della religione: vera nel primo come nel ventesimo secolo.

Un'universalità che non attinge alla tradizione; attiene all'esperienza umana come tale.

Perché anima della religione, di ogni religione, è la fede. Anzi la fede risulta un'istanza umana irrinunciabile; comunque la si voglia interpretare.

Già le annotazioni riportate nel cap. 1 hanno rilevato un dato sociologico elementare e permanente. In particolare le osservazioni di Luckmann hanno evidenziato il compaginarsi della società in un Cosmo sacro», la cui caratteristica è data da una gerarchizzazione che struttura la società verso un valore definitivo - un assoluto -. In questo senso ogni contesto suppone e propone un orizzonte di vita che può definirsi religioso.

Luckmann ha tradotto in termini sociologici l'osservazione di Plutarco. La città si è fatta un proprio dio attorno a cui organizza la vita (Luckmann, 1969, 68). Un dio religioso nella città sacrale; un olio laico nella città secolare.

A quel punto è già stato notato come, nella situazione attuale di secolarizzazione e di pluralismo culturale, i valori che assurgono a definitivi sono diversi e per lo più spartiti su fronti differenziati e lontani.

Il singolo, a confronto con una frammentazione di valori e una molteplicità di significati, tende a non dare credibilità definitiva a alcuno di questi. Piuttosto è sollecitato ad elaborarsi un proprio orizzonte di vita; a costruirsi un kosmo sacro su misura: magari confrontandosi selettivamente con le varie proposte sul campo.

Così da un kosmo sacro oggettivo si passa ad un kosmo sacro soggettivo. L'istanza tuttavia risulta corrisposta. Anzi consente di far un passo avanti nella riflessione circa l'universalità del dato religioso; non più legato all'ambiente esteriore ma all'esigenza interiore del singolo.

In questo senso le indicazioni della ricerca sociologica orientano ad un più profondo livello esistenziale.

Già l'analisi psicologica, specialmente nell'accentuazione data dagli psicologi cosiddetti umanisti, aveva richiamato il valore portante della motivazione ultima - del significato della vita nell'elaborazione di Frankl -.

Le conclusioni cui perviene Fowler attraverso una più recente e vasta ricerca sul tema della fede si portano precisamente sul dato soggettivo: «La fede è il processo di una conoscenza costitutiva, soggiacente allo strutturarsi della persona, fonte di significato, elaborato su riferimenti a centri di valore superiore che la persona privilegia: hanno il potere di unificare le sue esperienze di vita e di garantire le relazioni, le situazioni e i rapporti della vita quotidiana; conferendo significato al passato e al futuro» (Fowler, 1981). A perno dunque dell'esperienza di fede c'è una visione del mondo che ha elaborato i significati e vi orienta l'esistenza.

Alla stessa conclusione arrivano molti studiosi, a partire da analisi notevolmente diverse e peculiari, di ordine antropologico-culturale soprattutto.

L'osservazione sopra accennata di Eliade, a proposito singolarmente autorevole, anche per l'ingente materiale comparato e la vastità delle analisi condotte, sottolinea che l'uomo sembra esigere un riferimento definitivo e un significato unitario.[14]

Considerazioni del genere consentono ad una riflessione strettamente antropologica di concludere che ogni uomo vive secondo una fede - addirittura perviene ad un atteggiamento religioso, almeno nel senso che si orienta ad un valore o ad una motivazione ritenuti definitivi (Scheler, 1968).

Dove l'analisi si porta sul dato strettamente religioso, che cioè suppone un rapporto con Dio, il tema della fede come esperienza interiore risulta una pista carica di sollecitazione e probabilmente consente di interpretare la religione nel suo nucleo qualificante.

In ambito cristiano la fede per lunga tradizione è stata proposta come un «depositum»; un quadro organico', un sistema di verità, da accogliere in nome dell'autorità di Dio. Il catechismo di Pio X interpreta appunto la fede come «la virtù soprannaturale per la quale crediamo alle verità rivelate da Dio non per la loro evidenza intrinseca, ma per l'autorità di Dio rivelante».

Pur in un'accentuazione che resta centrata sull'oggettività della proposta, alla conclusione si sottolinea un aspetto assolutamente singolare e decisivo: l'autorità di Dio rivelante.

In definitiva la fede anche in questa visione, culturalmente datata, fa appello all'autorità di Dio: accetta perché si fida di Lui, per quanto oscure e misteriose possano apparire le verità che propone.

Neppure qui dunque la fede è al suo perno un deposito di verità; è soprattutto un atto di fiducia. A partire da questa semplice osservazione una rapida analisi fenomenologica può condurci ad una comprensione autentica e umanizzante della fede.

La radice della fede nel cuore dell'esistenza

Una pagina di Jaspers ha rilevato vigorosamente la fondamentale esperienza umana e il richiamo religioso che sottende.

«Un detto medioevale suona così: Vengo, non so da dove, sono, non so chi, muoio, non so quando, vado, non so dove, mi stupisco di esser lieto».

Il detto non è «cristiano». Infatti la fede rivelata dà una risposta a queste domande. Essa vive delle promesse del Signore, e forse la sua risposta direbbe anche: mi stupisco di essere triste.

Da questo problema gli uomini nordici hanno tratto la capacità di seguire le promesse cristiane.

Beda narra (Storia della Chiesa, libro II, cap. 13): «Nel consiglio di un re anglosassone, che doveva decidere nel 627 d.C. sull'accettazione o il rifiuto del cristianesimo, uno dei Principi così parla: Mio re, la vita presente degli uomini sulla terra, a paragone di quel tempo che ci è ignoto, mi sembra essere come quando tu d'inverno siedi al desco con i tuoi principi.

In mezzo al focolare brucia il fuoco che scalda la sala, mentre fuori imperversa la tempesta di nevischio. Viene allora un passero che passa rapidamente volando da una porta all'altra attraverso la sala.

Durante il momento in cui è dentro, esso resta al sicuro dalla tempesta. Ma dopo aver attraversato il piccolo spazio gradito, tosto scompare via dal tuo sguardo e ritorna dall'inverno nell'inverno.

Tale è anche questa vita umana, proprio come un unico attimo. Ciò che l'ha preceduta e ciò che ad essa segue, noi non sappiamo. Se quindi questa nuova religione ci dà una maggiore certezza su questo fatto, allora, secondo ciò che io ritengo, è giusto seguirla...».[15]

La riflessione di questi uomini sul motivo per cui dovessero far la prova della religione cristiana deriva del tutto razionalmente, senza impulso di fede, dalla preoccupazione di ciò che potrebbe esserci dopo la morte.

Ma il paragone del passero dimostra con quale serietà apparisse loro, nella riflessione, l'inquietante situazione della nostra esistenza (Jaspers, 1962, 20-21). La domanda nasce dall'esistenza, ma si apre immediatamente sulla trascendenza: l'interrogativo che l'uomo si pone è paradossalmente più grande dell'uomo: esplora un orizzonte proibito all'esistenza, storicamente situata; è un indice puntato alla trascendenza: fonda la ricerca su Dio.

E con la ricerca una gamma di sottese aspirazioni all'incontro e alla comunione riaffiora, per quanto non pienamente consapevoli ed espresse.

La fede è dunque all'origine del cammino; ma è anche al vertice dell'attesa.

La proposta cristiana, dove è avvertita nella sua originaria purezza, potrebbe risultare luminosa interpretazione dell'aspirazione spontanea dell'uomo. Bergson ha insegnato con persuasiva lucidità a scoprire nella «fede mistica» la «sorgente» vitale e inesausta della religione: così l'ha restaurata, tenendola contemporaneamente aperta ad un flusso permanente di novità.[16]

In realtà la proposta cristiana, nella sua genuina freschezza, rivendica quest'unico compito: di proporsi quale «fermento», quale senso definitivo e autentico alla vita dell'uomo. Il compito è dunque identificato. Si tratta di leggere l'esperienza dell'uomo, ricercarne il senso autentico e definitivo: mostrare (e magari dimostrare) che la risorsa risolutiva sta appunto nella proposta di Dio, che chiama a salvezza tutti gli uomini (non solo alcuni di loro); che redime l'esperienza umana totale (non solo una sua dimensione magari marginale).

Un margine di oscurità caratterizza la fede in Dio

La fede, spalancata sul mistero, sollecita di annunciarlo, custodirlo, sembra innalzare una barriera vietata al cammino della ragione; e perciò stesso costituire una provocazione permanente.

D'altra parte c'è da domandarsi se il mistero non si imponga con la forza di una persuasione irrecusabile, appena s'approfondisce il senso dell'esistenza; per cui l'attesa d'una rivelazione dovrebbe innestarsi naturalmente nell'esigenza di consapevolezza che distingue la mentalità attuale.

Tanto più che una riflessione sincera avverte la complessità della condizione umana: lo sforzo di spiegarla, di comprenderla, resta ad ogni modo modesto e delude. Per cui ogni apporto, comunque conseguito, è prezioso.

La rivelazione non impone il mistero (l'esistenza vi è già immersa), ma piuttosto lo illumina.[17]

Inoltre la rivelazione suppone un gioco singolare e mai risolto: la verità che s'annuncia è contemporaneamente richiamo alla verità che si sottrae. La presenza di colui che nella rivelazione si manifesta è testimonianza di una trascendenza mai compresa.

Chi crede sa e cerca: la sua stessa fiducia incalza la ricerca. La rivelazione è uno spiraglio sul mistero; perciò è coscienza della profondità del mistero che permane.

E vero che la fede sembra accampare certezze e proclamarle. Ma sono certezze singolari, che non hanno risolto gli interrogativi: talora li hanno drammatizzati.

L'esperienza biblica è, a proposito, emblematica. La stessa figura di Abramo, padre della fede, è dimostrativa.

Non sappiamo in quale sicurezza vivesse Abramo prima che Dio lo chiamasse. Forse era uno spirito travagliato, inquieto. È certo comunque che Dio non lo chiama a sicurezza: «Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre» (Gn 12,19).

Giobbe serviva Dio in pace. Ma non era chiaro se la sua pace gli derivasse dalla fiducia che riponeva nel suo Dio; o dalla prosperità felice che lo inondava.

E certo che la sua fede l'ha immerso nell'angoscia più tetra e l'ha portato sull'orlo della disperazione. Gli interrogativi appassionati, veementi, non hanno avuto soluzioni. Dio, nelle Cui mani è caduto, con Cui s'è scontrato, che finalmente l'ha salvato, non gli ha risposto, ma piuttosto l'ha redarguito: «Chi è costui che oscura il consiglio con parole insipienti? Cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogherò...» (Gb 38,2-3).

Giobbe è assillato da un problema. Dio che gli parla spalanca abissali domande, che Giobbe considera con stupore: «Ho parlato da insensato di arcani che mi sorpassano e che ignoro... Non Ti conoscevo che per sentito dire, ma ora i miei occhi Ti hanno veduto» (Gb 42,3.5).

La fede sembra allora affermare una solidarietà palese con la ricerca che ama tenersi aperta. Forse chi cerca non sa se risposta ci sia; chi crede sa che la risposta lo sovrasta; si fida di Dio la cui parola resta singolarmente luminosa e misteriosa.

Nella Scrittura è assai familiare lo stupore attonito con cui l'uomo avverte un'arcana presenza che riempie la natura e che gli danza d'intorno. Egli sa dal Vangelo che Cristo conosce il segreto; per lo più si fida di lui. Non ha avuto la risposta; ha solo saputo che la risposta c'è, e gli sarà data (i sigilli dell'Apocalisse): una risposta alla sua vita per salvarla, più che alla sua ragione per illuminarla. E si fida: crede!

L'interrogazione, l'oscurità, il mistero lungi dal compromettere l'autenticità della fede potrebbero indurne il risveglio. C'è una fiducia spontanea e felice nel bimbo che si fida del padre. E c'è una fiducia luminosa e matura dell'uomo che crede contro ogni speranza; che abbandona la propria terra e rinuncia perfino alla speranza. La sua fede sfida la ragione.

LA FIDUCIA COME ORIZZONTE INTERPRETATIVO

Si può partire da una considerazione abbastanza ovvia e immediatamente comprensibile. Si può aver fede in un ideale, un valore, una ideologia... nel senso di privilegiare taluni orientamenti, di intuire prospettive che offrano significato credibile al vivere quotidiano e alle scelte esistenziali. In questo senso ogni uomo pensoso ha una fede; e sotto questo aspetto la sua vita custodisce un segreto e rappresenta una proposta.

Inoltre l'esperienza di fede ha una gamma di riferimenti anche più immediati e quotidiani che vale la pena richiamare.

Si può chiedere un'informazione ad uno sconosciuto solo se lo si crede in grado di darla, e di darla senza ingannare. Rivolgergli la domanda rappresenta già un gesto di iniziale fiducia: addirittura può suscitare simpatia e accondiscendenza, come per lo più avviene.

Un certo margine di fiducia è costantemente presupposto, anche nell'esperienza più consueta: prendere un taxi significa fidarsi dell'autista; riconoscergli cioè una certa gamma di prerogative: la sicurezza della guida, la conoscenza della strada, la volontà di percorrere il tragitto, e più a monte la disponibilità al servizio, la correttezza nell'eseguirlo, l'onestà nel prezzo richiesto...

La vita si muove sul presupposto di una fiducia spontanea.

Più ponderata e verificata tende ad essere la fiducia, quando sono in gioco valori significativi; anzi tanto più verificata quanto più tali valori sono decisivi: prestare una grossa somma di denaro, assumere per una collaborazione importante, affidare una persona cara... Ed è evidente che solo sulla base di una fiducia in un certo senso totale si fanno scelte decisive per la vita: la professione, il matrimonio, la vocazione si decidono sulla base di una gamma di considerazioni che possano garantire.

È chiaro che se si sceglie una persona, per metterla a parte di una situazione esistenzialmente significativa, per confidarle un segreto importante, si dimostra per lei una fiducia singolare, che la chiama ad una responsabilità proporzionata.

Il richiamo all'esperienza interiore di ciascuno ne dà conferma.

Confido il segreto perché penso che sia in grado di custodirlo, e magari di dilatarlo con imprevedibile risonanza; di sostenermi nel viverlo, di convalidarne il significato: chiamo in causa un'altra persona, la metto a parte del mio orizzonte di vita; la introduco in quell'esperienza singolare che qualifica il mio modo di esistere e di reagire. Mi fido al punto da renderla partecipe di ciò che avrei diritto di custodire con gelosa riservatezza.

Se poi si analizzano situazioni reali in cui la fiducia si afferma, ci si rende conto che il presupposto decisivo risulta una presenza riconosciuta come disponibile e amica; per lo più interpellante.

Le condizioni della fiducia

La fiducia comporta naturalmente una scalarità pressoché indefinita, a partire da una certa sintonia di atteggiamento e da una certa solidarietà di intenti, che possono essere anche banali. In treno il dialogo con uno sconosciuto può iniziare da un'osservazione semplice, da una piccola richiesta circa l'ora, il luogo, la notizia di cronaca... Sottende una certa fiducia che la conversazione risulti gradita, che la richiesta trovi risposta, che l'interlocutore sia interessato e risulti disponibile.

Naturalmente in questo caso non sono in gioco grandi interessi: le condizioni per confidare un segreto, per intrattenere un'amicizia suppongono rapporti più profondi e sperimentati: un orizzonte di vita in cui ci si riconosce o almeno si è compresi e accolti; la sensazione di trovare spazio e risonanza nella vita di un altro, di riconoscerla in grado di dilatare il proprio orizzonte...

In ogni caso - nell'esperienza quotidiana e banale come nella scelta ponderata e qualificante - il rapporto si instaura e si approfondisce sulla base di indicazioni e di segni man mano più convincenti e credibili; possono giungere perfino ad alimentare una disponibilità piena, a suscitare un atteggiamento di fiducia, anche totale.

La logica della fede religiosa non comporta un itinerario diverso. Comporta connotazioni specifiche e irrepetibili che vale la pena rilevare.

Innanzitutto la presenza dell'interlocutore.

Una presenza avvertita in una gamma di sfumature imprevedibili. Del resto non altrimenti da quanto si verifica in ogni incontro. La stessa persona può risultare contemporaneamente indifferente o affascinante, a due diversi interlocutori; può essere notata con grande interesse o passare del tutto inavvertita. Il diverso atteggiamento non dipende evidentemente da lei, che resta sempre la stessa; dipende dalle diverse disposizioni, dall'atteggiamento irrepetibile con cui ciascuno l'accosta.

Forse si può dire che più l'interlocutore è in attesa dell'incontro, cerca un volto, attende qualcuno, più alte risultano le probabilità di conferire significatività all'incontro. Allo stesso modo più profonda è l'affinità, più condivisi sono gli intenti, tanto più probabili risultano l'accoglienza e l'intesa reciproche. Osservazioni che non decidono della scelta; ne definiscono tuttavia le condizioni e ne spianano l'accesso.

L'atteggiamento religioso cammina su questa pista. Dio resta grande e inaccessibile. L'iniziativa non può essere che sua: bisogna quindi dare atto che la fede è prima di tutto un dono. E tuttavia l'incontro effettivo - l'esperienza di fede - suppone anche l'iniziativa dell'uomo; la sua capacità di avvertirlo, di comprenderlo, di accoglierlo.

Anzi l'atto di fede esige risposta, piena e appagante. L'esigenza di una persona che accoglie e dialoga, con cui l'uomo religioso entra in comunione è l'abc di ogni religione in senso proprio.

Il tessuto interiore dell'esperienza religiosa

Già nell'adolescenza affiora una prima intuizione religiosa. Riportata al suo nucleo qualificante denuncia l'inadeguatezza di ogni condizione parziale: per quanto maestosa e sorprendente ci si presenti la figura dell'universo, nessuna delle sue manifestazioni né la loro totalità appaiono in grado di interpretare il presagio, né di appagare la nostalgia profonda dello spirito. L'anelito interiore è palesemente alimentato da innumerevoli intuizioni; è tuttavia più grande di queste.

A cominciare dall'adolescenza il presagio resta al fondo di ogni esperienza come anelito inesplorato, eppure operante; induce a cercare la risposta non fuori, ma in una più integrale e definitiva interpretazione del vissuto. Rimanda a dimensioni nascoste e disattese, rivelative d'una realtà misteriosa e oscura che alimenta l'esistenza.

L'attesa interiore, l'aspirazione alla piena solidarietà e comunione recano implicitamente il presagio d'una presenza trascendente. La traccia in particolare nel momento adolescenziale è emotiva ed esistenziale. Agostino l'ha detto con parole non più dimenticate. «Grande sei, o Signore, e degno di lode; grande è la tua maestà e la tua sapienza non si può misurare. E l'uomo, piccola parte della tua creazione, intende darti lode; l'uomo che porta il segno della propria finitudine e del proprio peccato, e tuttavia testimonia che tu "resisti ai superbi"; appunto, l'uomo, piccola parte della tua creazione, intende darti lode. Sei tu che susciti la gioia di lodarti, perché ci hai fatti per te; e il nostro cuore non trova pace fino a che non riposa in te» (S. Agostino, 1930, I, 1).[18]

Così all'apertura di questo grande affresco che narra la sua vita Agostino ha pensato che l'incontro rappresentasse la pace. Ma l'intera «confessione» che ne segue è piuttosto testimonianza di un singolare confronto con il suo Dio che appunto non gli dà pace. Già il primo affiorare dell'istanza religiosa è esposto all'assillo di un incontro che di continuo si annuncia e si sottrae. La trascendenza, nel suo richiamo, non si lascia manipolare: chiama tuttavia ad un confronto singolarissimo di cui l'adolescente fa le prime e talora intense esperienze.

La fiducia nell'atteggiamento credente

La fede è animata da un fondamentale atteggiamento di fiducia. Il credente guarda al mondo e lo vede popolato da una presenza misteriosa e provvida. Vive nel mondo come in una casa ospitale che gli è stata preparata coli premurosa lungimiranza.

Ammira la suggestione della natura; nella maestà talora irruente e grandiosa delle sue manifestazione legge l'impronta del creatore. Anche la fatica di interpretarla e soggiogarla è vista come un'impresa che gli è affidata a temprare le sue energie e affinare la sua percezione religiosa dell'universo. Il mondo insomma gli si manifesta quale segno grandioso di una presenza arcana e quale invito al dialogo e all'incontro.[19]

Anche la vicenda storica, in tutta la sua complessa e sconcertante evoluzione, è letta a profondità nuove. Oltre alla considerazione che l'analisi storica vi conduce, il credente riconosce un disegno provvidente che risignifica i fatti e li orienta ad un approdo trascendente.

Soprattutto la propria vicende personale si delinea come un grande itinerario, che ha una meta ambita. Il cammino potrà essere faticoso e controverso; magari segnato di ostacoli o attraversato da situazioni anche drammatiche o sconcertanti. Tali da verificare severamente la sua fiducia e temprare la sua fedeltà: non cessano di apparirgli sollecitazioni o provocazioni che verificano la sua interiore capacità di fidarsi ad oltranza.

La fiducia resta comunque sullo sfondo di una progressiva maturazione all'incontro e alla disponibilità che può consentire prove sconcertanti.

Naturalmente consentono un ricorso carico di attesa e di speranza.

I vangeli narrano di un soldato che va incontro a Gesù e lo prega di salvare il servo colpito da una malattia mortale. A Gesù che si avvia verso la sua casa il centurione s'affretta a dirgli: «Signore, non stare a disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto; per questo non mi sono neanche ritenuto degno di venire da te, ma comanda con un sola parola e il mio servo sarà guarito» (Mt 7,6-7). Gesù commenta: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande» (Mt 7,9).

Una fiducia singolare in un pagano; suscita l'ammirazione perfino di Gesù. Il centurione si fida e ottiene il miracolo.

Ma la fede è chiamata a fidarsi anche quando il miracolo non è accordato; quando Dio sembra tenere le distanze e restare indifferente: o addirittura intervenire in forme impreviste.

La fede può richiedere una fiducia totale, che non lascia spazio ad una comprensione garantita dalla ragione; anzi sembra contraddirla.

La Bibbia offre esempi frequenti; talora al limite della disponibilità umana; come nel caso di Gesù e in termini più provocatori di Abramo, il padre della fede.

La sua situazione è drammaticamente evocata in una pagina famosa di Kierkegaard.

Vale la pena di rileggerla. Mette a fuoco in forma perentoria fino a che punto l'atteggiamento del credente è chiamato a fidarsi di Dio.

Il pensiero di Kierkegaard è noto: la fede non trova mediazione. La ragione, l'universale etico, giustifica il gesto dell'eroe, non vale a spiegare la risposta del credente.

In Timore e Tremore Kierkegaard propone un accostamento illuminante. Agamennone sacrifica la figlia Ifigenia in Aulide. La divinità si placa, il mare s'acquieta, l'esercito salpa finalmente verso la patria. Il gesto disumano di Agamennone si giustifica: ha sacrificato la figlia; ha salvato l'armata.

Sono dunque a confronto l'eroe greco che ubbidisce ad un imperativo etico e «il cavaliere della fede» che ubbidisce ad un comando religioso.

«L'eroe tragico resta nella sfera dell'etica». La stia solitudine angosciata è almeno in parte riempita dalla fervida riconoscenza di un popolo.

Ma il gesto di Abramo non ha spiegazioni per nessuno, non si giustifica neppure di fronte a suo figlio. Donde lo sgomento: «Mentre Abramo suscita la mia ammirazione, nello stesso tempo mi spaventa...

Se quell'uomo solitario che sale le pendici del Moria la cui cima supera fino al cielo la pianura dell'Aulide: se costui non fosse che un sonnambulo che cammina sull'orlo dell'abisso con tutta tranquillità, mentre ai piedi del monte si alzano gli sguardi trepidanti di angoscia, di riverenza e di spavento senza avere il coraggio una sola volta di chiamarlo: se a quell'uomo si fosse sconvolto il cervello, se costui si fosse sbagliato!...

Allora perché lo fa? Per riguardo a Dio e per riguardo a se stesso. Lo fa per riguardo a Dio, perché Dio esige questa prova della sua fede; per riguardo a se stesso, per dare questa prova».[20]

Per Abramo non c'è una ragione. La fede si erge come paradosso al di fuori di ogni ragione. Non c'è chi lo possa intendere. Perfino Isacco è estraneo al dramma che lo scuote. Abramo è solo a confronto con Dio che lo chiama; che lo attende per parlargli nella solitudine, quando abbia dimostrato di saperne portare il peso opprimente.

Allora la fede è ragionevole? Di una ragionevolezza superiore: si fida di Dio che non si sbaglia, per quanto non abbia dato spiegazione della propria richiesta. Ma precisamente questo fidarsi oltre ogni spiegazione dice l'altezza della fiducia che il credente ripone nel suo Dio: il rapporto totalizzante e definitivo che instaura con Lui.

Kierkegaard, esasperando drammaticamente la vicenda di Abramo, fa comprendere la profondità unica del gesto di fede.

Coinvolgimento esistenziale

Il richiamo religioso, inteso nella sua esigente serietà, sollecita a disponibilità radicale. Il vangelo l'ha detto in immagini semplici e persuasive: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra» (Mt 13,44-46).

L'uomo vende felice quanto possiede: il tesoro, presagito prima, rivelatosi finalmente con perentoria forza persuasiva, interpreta il senso unitario e appassionante dell'esistenza: altre perle, idoli magari a lungo custoditi, sono sacrificati senza rimpianto, perfino con trasporto. Non perché insignificanti; ma perché il loro significato s'è luminosamente manifestato: rappresentano il prezzo dell'acquisto, il segno della disponibilità, la condizione dell'incontro.

Naturalmente torna il paradosso di un'esperienza interiore e personalissima. Il tesoro resta nascosto, il valore della perla sconosciuto; di qui la singolarità, per lo più sconcertante, della scelta religiosa, di cui perfino l'adolescente avverte perfettamente la provocazione, almeno in alcune situazioni privilegiate.

Come è già in grado di presagire l'aspetto qualificante dell'incontro religioso: vissuto nell'aspirazione e nella speranza, cercato nella trepidazione; contrassegnato di gratuità: due amici si cercano e si aspettano; s'incontrano con gesti imprevedibili. Dio che s'annuncia alla prima consapevolezza del giovane non ha mai spazio adeguato: può riempirla e però anche la dilata, aprendola su orizzonti sproporzionati e impreveduti. S'instaura una corsa che proietta l'esistenza oltre se stessa, nel futuro di Dio che resta grande e inaccessibile; del resto straordinariamente a misura degli anni adolescenziali.

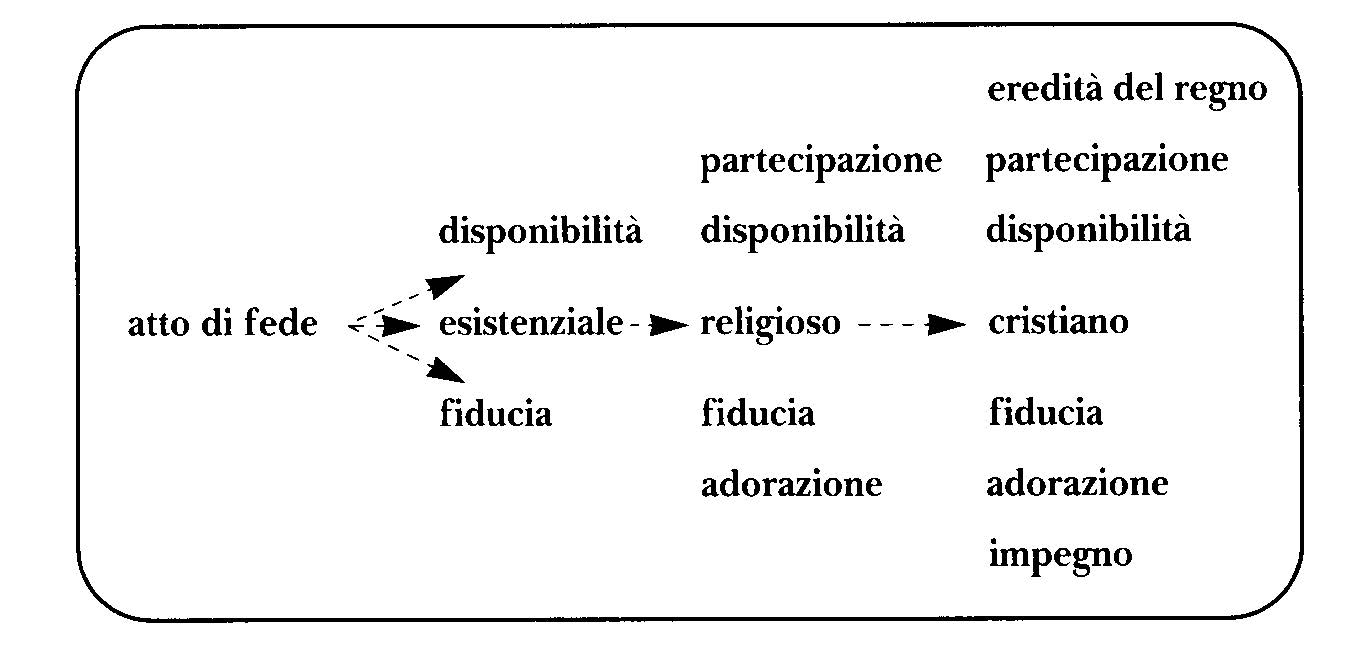

Un grafico può mettere in risalto il progressivo atteggiamento, che l'esperienza umana religiosa e cristiana sottendono.

L'ITINERARIO ESISTENZIALE

La fede è un gesto libero

L'esperienza religiosa è propriamente sul versante del vissuto: incontra l'atto di fede, dove unico testimone autorevole resta la coscienza credente;[21] con il rischio palese di sottrarre la fede stessa ad un confronto razionale universalmente valido: esponendola tra l'altro a compromettere o per lo meno a restringere la portata di quel rationabile obsequium in cui si è sempre sentita solidamente piantata. Per cui alcune osservazioni s'impongono.

L'atto di fede è anzitutto un gesto libero - dunque ragionevole - per quanto non riconducibile a sole categorie razionali. Implica una decisione e quindi un margine di gratuità imprevedibile e sproporzionata «alle ragioni»: il «salto» della fede; del resto paragonabile ad ogni gesto di accoglienza e di fiducia dato ad una persona, sulla base di ragionevoli motivi.

Inoltre, in quanto è fede in Dio, è affermazione e incontro con l'assolutamente Altro, di cui vi sono vestigia «ragionevoli» e tuttavia non «obbliganti». Degli stessi segni si possono dare, più o meno ragionevolmente, interpretazioni diverse, come di fatto si danno. Sul filo della logica è plausibile perfino una visione alternativa, nichilista, di cui non è possibile dimostrare la contradditorietà.

Cosicché, sulla doppia sponda di colui che crede e di Colui nel quale si crede si possono moltiplicare i motivi che tengono in scacco l'obbligatorietà razionale della fede. Contemporaneamente ne confermano la sufficiente razionalità e fondatezza; dunque la credibilità.

Inoltre un gesto di fede si muove sull'onda dell'intuizione e dell'emozione: Dio che s'affaccia all'attesa e ne compie la speranza, si propone come approdo ultimo: su quella base si può riconoscere d'aver buone ragioni per invocarlo; per intrattenere un dialogo razionalmente fondato, che può orientare un progetto di vita.

Legittimazione dell'opzione religiosa

Si instaura così un rapporto a tu per tu che sfocia nella logica esigente dell'amore: Dio assurge man mano a interlocutore privilegiato e fidato, termine dell'invocazione; in una gamma di atteggiamenti imprevedibili di cui in particolare l'esperienza adolescenziale offre singolare documentazione. Un itinerario che porta il ragazzo ad una consapevolezza intuitiva della presenza di Dio.

Un itinerario che tuttavia mette in conto margini di oscurità in cui la negazione di Dio può trovare almeno provocazioni, anche veementi soprattutto in ambito morale e specificamente sessuale. Di qui il necessario ancoraggio alla ragione, almeno in quel margine accessibile all'adolescente; che del resto gli risulta indispensabile.

Perché l'esperienza credente è razionalmente fondata, consente un ritorno critico di legittimazione, anche rigorosa, di cui tuttavia è importante richiamare i limiti.

In quanto è scelta libera e quindi imprevedibile, è gesto personalissimo, sproporzionato alle ragioni che lo fondano. Tuttavia il salto - il gesto di libertà - avviene anche per il credente sulla base di alcune condizioni di plausibilità che l'hanno preparato e giustificato. A queste è legittimo risalire per ribadire la credibilità della fede. Non si ha accesso alla fede «per» ragione, ma «con» ragione: comunque non «senza» ragione. In questa prospettiva possono ritornare significative anche le «vie» della tradizione.

La singolarità dell'itinerario religioso

L'itinerario privilegia quindi la disponibilità interiore. Da evidenziare sotto aspetti molteplici.

Il primo riguarda la novità imprevedibile in cui si situa ogni gesto «personale»; che non può essere dedotto da condizioni precedenti: l'adesione alla fede è espressione di libertà e coinvolge la totalità della persona: non è obbligata da nulla e da nessuno. Se opta per Dio lo fa con un margine di gratuità che sottolinea il valore incomparabile del gesto di incontro.

Sulla sponda alternativa anche la trascendenza incontra l'uomo in una libertà imprevedibile: perciò sproporzionata alla ragione; e lo incontra a partire da un'alterità radicale e perciò inaccessibile. Tanto che il rapporto religioso non ha nulla a che fare con la deduzione razionale propria della ricerca filosofica o con l'argomentazione induttiva propria della ricerca scientifica.

Il rapporto con Dio risulta sorprendente: più che ricondotto al procedimento razionale, potrebbe riuscirvi sproporzionato: comunque non vi si lascia commisurare.

Resta quindi vero che l'anelito dell'esistenza non definisce la trascendenza: e tuttavia ne porta indicazione. Dove l'analisi dell'esistenza venga condotta con serietà e rigore può rilevare un costitutivo rapporto alla trascendenza. L'affermazione è allora legittima: la domanda sulla vita e il suo significato cerca risposta; l'esistenza è ontologicamente appello alla trascendenza; esplorarla nel suo rimando ultimo significa approdare sul versante alternativo.

E un'altra osservazione.

E legittimo affermare; è legittimo invocare. Senza presumere di dare volto e figura all'interlocutore, che si situa oltre le risorse interpretative dell'uomo: resta avvolto di mistero.

E evidente in quest'itinerario l'importanza che assume l'analisi corretta dell'esperienza. Se ne esplorano le dimensioni, lo spessore; si tende a decifrarla in trasparenza, in quella sottesa e provocante complessità capace di raccogliere e custodire la gamma dei rimandi e il significato del presagio (Marcel, 1963, vol. 1, 56 e ss). La dimensione religiosa si situa nel cuore dell'esistenza: si tratta di prendere atto che la stessa esperienza interiore sottende il richiamo di Dio; e questo richiamo non estranea da se stessi, ma piuttosto è in grado di illuminare l'identità di ciascuno.

Come lo scienziato che indaga la leggi della natura può legittimamente affermare che «non... meno eccellentemente si scuopre Iddio negli effetti di natura che ne' sacri detti delle Scritture» (Galilei), chi esplora attentamente l'esperienza - espressione della natura umana - può leggervi un appello definitivo alla trascendenza e riconoscere nell'incontro con Dio la risposta presagita e attesa. Dunque concludere che, se la risposta è fondata, è anche straordinariamente appagante: che cioè Dio ha parlato prima che in sacri detti delle Scritture in misteriose e sapienti leggi di natura, singolarmente palesi nel richiamo interiore. L'esplorare tali leggi, il secondarie nelle loro indicazioni profonde torna ad essere itinerario all'incontro.

Il significato dell'atto di fede

La tradizione ha a lungo privilegiato la traccia della natura (via cosmologica); la sensibilità attuale privilegia la traccia dell'esistenza (via antropologica). Legittima l'una e l'altra; e tuttavia né l'una né l'altra obbligante. L'itinerario propiziato un tempo dalla contemplazione del cosmo, sostenuto oggi dalla passione per l'uomo, non decide della fede. La può preparare e legittimare. La fede si riafferma come reciproca gratuità e disponibilità di Dio all'uomo e dell'uomo a Dio.

Si tratta prima di tutto di saper leggere i segni della presenza di Dio, di fare dei segni un'occasione di disponibilità e di incontro.

Il terreno da esplorare è il rapporto interpersonale: quale atteggiamento lo qualifichi, lo alimenti, lo garantisca. Il perno della ricerca si porta allora sulla comprensione della persona: evidenzia un'attesa di comunione sempre ambita e insidiata. Mai come nel rapporto con Dio si rende evidente l'esigenza di totalità. Non è lecito andar all'incontro riservandosi un retroterra, per quanto piccolo, che risulti quasi estrema risorsa e un ultimo approdo: Dio non può non costituire l'ultimo approdo. La sua presenza riempie l'esistenza - e sovrabbondantemente. Nell'incontro con Dio l'Altro riempie il mondo del sogno, dell'utopia, della speranza, che il rapporto umano può anche aver lasciato presagire (Buber, 1993, 64ss).

Identico giro di considerazioni può essere portato sulla freschezza e l'imprevedibilità del rapporto interiore; sulla novità delle sollecitazioni che attraversano l'esistenza credente.

La trepidazione con cui il credente entra in dialogo con Dio e ne cerca l'intimità porta la riflessione su quell'esperienza singolare che è invocazione e si esprime in preghiera.

L'applicazione al mondo giovanile

L'adolescenza è attraversata da richiami interiori spesso indefiniti ma vivi e persistenti.

Il presagio religioso si fa sentire in forma personalissima: confusamente l'adolescente è alla ricerca di una risposta piena, sul piano affettivo come su quello spirituale: intuisce una presenza misteriosa con cui entra in dialogo anche personalissimo e autentico; implicitamente avverte che la condizione reale, l'esperienza nelle sue più diverse sollecitazioni, non si limita al dato orizzontale.

L'esperienza adolescenziale e giovanile costituisce un momento privilegiato anche in ambito religioso. È importante avviare un itinerario responsabile e libero in cui la ragione ha

una specifica funzione di vigilanza critica e di legittimazione.

È un aspetto delicato da tenere in considerazione: il giovane esige di capire e di darsi ragione delle scelte che va operando: la scelta di fede compresa.

Uno dei problemi che man mano si pone è quello della garanzia razionale che sta alla base della fede: secondo una lunga consuetudine, del valore che ha la cosiddetta «prova» - la dimostrazione dell'esistenza di Dio: e quindi del fondamento stesso della fede.

Alcuni richiami sembrano importanti sia a livello culturale più generale, sia a livello specifico della giovinezza.

Sul piano culturale

Orientativamente si può dire che la prova tende a isolare ed evidenziare il rigore logico, la legittimazione razionale dell'affermazione di Dio: sono stati sempre, e continuano ad essere presupposto importante e irrinunciabile. Oggi s'impongono tuttavia anche altre considerazioni; due soprattutto.

La prima riguarda l'evidenza immediata e ovvia, da cui argomentava la tradizione. L'evidenza sensibile - sensu constat - conta oggi troppe e troppo profonde perplessità - da Kant a Husserl - per continuare a costituire base ovvia su cui poggiare l'affermazione dell'esistenza di Dio. E tuttavia la preoccupazione di tener saldo il riferimento all'esperienza concreta si ripropone intatta: solo che dell'esperienza abbiamo oggi una comprensione enormemente più complessa e differenziata: il che rende complesso l'intero processo e meno trasparente il rigore con cui lo si conduce.

L'altra considerazione mette in gioco l'aspetto esistenziale e libero dell'itinerario a Dio; avverte il peso che può avere la scelta o già fatta o a cui si propende sul rigore razionale che per sé dovrebbe legittimarla: tanto più data la chiara percezione dell'ambivalenza, cui ogni esperienza resta esposta. Per quanto severa, l'analisi non sembra consentire un'unica e obbligante conclusione: sembra lasciar margini di perplessità che possono spiegare il dubbio o addirittura risolversi nella negazione dell'esistenza di Dio.

Quindi più che obbligate e obbliganti, la riflessione razionale dischiude scelte persuasive. L'opzione religiosa - l'invocazione - può trovarvi legittimazione meno garantita dal rigore razionale, più sollecitata dal significato esistenziale.

Per il giovane in particolare

Da una parte va affinando le risorse della ragione e la capacità di vaglio critico anche severo: ha quindi l'esigenza di darsi ragione delle scelte operate e di verificare la legittimità razionale della fede. Per quanto le risorse razionali siano ancora in elaborazione, il giovane cerca ragioni adeguate ed esige una verifica critica attenta dell'opzione che va operando.

Dall'altra c'è da tener presente che più forte della ragione astratta parlano ancora la situazione emotiva e le relazioni affettive. Per lo più finiscono col costituire la vera piattaforma da cui prende l'avvio l'adesione o il rifiuto della fede.

L'itinerario persegue opportunamente il doppio versante razionale ed emotivo, integrandoli reciprocamente, anche in base alle condizioni concrete che il giovane attraversa.

Kierkegaard ha espresso in forma suggestiva la volontà di incontro da parte di Dio stesso.

Dalla sua alterità inaccessibile Egli anela tuttavia all'incontro con l'uomo. Per quanto la ragione non sappia decifrarlo compiutamente. Anzi Kierkegaard ha esasperato le resistenze della ragione a scandagliare il rapporto uomo-Dio; ha quindi anche chiamato in causa l'aspetto più totalizzante e, potremmo dire, emotivo. Una parabola ne porta tutta la provocazione.

«Dunque una volta c'era un re che si era innamorato di una ragazza del popolo... La sua risoluzione fu facile a realizzare... Fate allora posto alle arpe: orsù, poeti, iniziate i canti, tutto sia in festa, mentre l'amore celebra il suo trionfo: perché se è vittorioso l'amore quando unisce gli uguali, esso è trionfante quando rende uguale nell'amore gli ineguali.

Quand'ecco nasce nell'animo del re una preoccupazione: chi potrebbe mai pensarla, se non un re dai pensieri regali?... Nella sua solitudine il re si crogiolava nel suo dolore, nel dubbio: sarebbe poi felice la ragazza con questo matrimonio? riuscirebbe ella ad avere tanta franchezza di mai ricordare ciò che il re desiderava unicamente di dimenticare, cioè che lui era il re e che ella era stata una povera ragazza?... La sua preoccupazione è di ottenere l'uguaglianza. Se questa non si ottiene, ecco che l'amore di Dio diventa infelice il suo insegnamento senza senso, perché Dio e l'uomo non possono riuscire ad intendersi...» (Kierkegaard, 1972, 213-214).

Ma Kierkegaard, secondo il suo stile, ha portato al limite l'esigenza di un incontro che nella realtà percorre tracce molteplici; nei giovani in particolare interpreta le aspirazioni profonde e persistenti che alimentano un presagio, forse non decifrabile però suadente e tenace.

E più vera e realistica la fatica di decifrare l'interlocutore, di dare volto a Dio.

Un brano della tradizione islamica che proponiamo a modo di sintesi interpreta meglio il presagio da cui muove l'atto di fede.

RICAPITOLAZIONE A MODO DI PARABOLA

Cos'è?

«Abbiamo conosciuto a Tripoli lo scrittore libico Fu'ad Kabasi. Abbiamo avuto con lui lunghe conversazioni all'Istituto italiano di Cultura, che egli frequenta abitualmente. Prima della rivoluzione del '69 era ministro; oggi vive da semplice cittadino, ma continua ad occuparsi di letteratura italiana. Nel 1962 pubblicò presso l'Editore Mondadori Calchi di poesia araba contemporanea, da cui prendiamo i brani più significativi. Sono citati gli Autori, ma non sapremmo dire a quale Paese appartengono.

Il primo poemetto è: "Cos'è?" di Elia Abu Madi:

Confuso innanzi a ciò che intende e legge,

mio figlio mi chiese: "Come venne Allàh?

Per me ciò è un mistero.

Se ne dice bene e male, spiegami".

Dissi: "O figlio mio!

Sono al par degli altri. Vedo

la infermità in un modo

e in un altro quando sono sano.

Ogni volta che sollevo un velo

sembra che ne cali un altro.

Non so più di te, né altri sanno.

Credo che Allàh è Chi dei grani

di sabbia ha fatto il gran Sahara:

e chi di gocciole formò gli oceani

e in essi seminò le perle...

Chi della luce fabbricò le stelle

e delle stelle fece i fiori.

Allàh chi volle ciò e il tutto

per questo suo voler divenne Idea.

Chi fece dei colori le corolle

e trasformò l'Amore in gioia e musica

e passeggiando ai margini del nulla

prese la parvenza di magia

e di profumi... di fantasmi e gloria.

Chi ciò volendo fu

il senso e il sentimento.

Se altri amarono Allàh tremendo artista

distruttore e despota, io invece

Lo amai sereno e incantatore.

Lo vedo nella brina e nei petali

e nel bagliore delle meteoriti.

Se le stelle un giorno piomberanno

e appassiranno tutti i fiori

e scomparirà quanto ha creato,

Ei m'apparirà in tutta sua beltà

nei versi del poeta".[22]

Il commento a questi bellissimi versi è adeguato alla conoscenza che abbiamo di Dio, al di sopra di ogni tipologia religiosa. Per Abu Mady si realizza l'equazione antica: il parlare di Dio diventa in ultima analisi, e paradossalmente un tacere, o meglio un dire di non sapere» (Peirone, 1986, 191-192).

NOTE

13 Jaspers ha detto parole provocanti per la fede: «L'autorità ecclesiastica della fede biblica rivelata soddisfa, nelle sue forme presenti, sempre meno l'interiorità degli uomini. Essa non unificherà mai gli uomini della terra, nemmeno quelli dell'occidente. Per circa due millenni la fede cristiana rivelata, sotto forma ecclesiastica, non ha saputo sviluppare l'ethos della verità in modo da ottenere forza di persuasione per tutti mediante azioni, prassi di vita, pensiero e figure umane» (Jaspers, 196, 11). Donde la sua proposta di puntare non alla «fede religiosa» ma alla «fede filosofica».

14 «È difficile immaginare come la mente umana possa funzionare senza la convinzione che esista qualcosa di irriducibilmente reale nel mondo, ed è impossibile immaginare come potrebbe sorgere la consapevolezza o coscienza, se non conferendo un significato alle tendenze e alle esperienze dell'uomo. La consapevolezza di un mondo reale e significativo è intimamente connessa alla scoperta del sacro ed attraverso tale esperienza lo spirito umano ha afferrato la differenza tra ciò che si rivela reale, potente, significativo e ciò che non lo è, vale a dire il caotico e pericoloso flusso delle cose, le loro fortuite apparizioni e sparizioni prive di significato» (Eliade, 1972a, 7).

15 Non è senza significato che il nuovo catechismo olandese introduca la proposta di fede, riferendo la stessa narrazione; cf ll nuovo catechismo olandese, Leumann-Torino, Elle Di Ci, 1969, p. 4.

16 Bergson ha scritto pagine efficacissime, in cui il dinamismo interiore della religione è fatto risalire alla stia autentica sorgente di comunione e di interiorità con la trascendenza - con Dio - (cf Bergson, 1967, 252ss).

17 A proposito, assai pertinenti le osservazioni di Rivière: «Infine trovo che si farebbe molto meglio ad insistere sul carattere profondamente ragionevole dei misteri... Bisogna avere gli occhi bene aperti sulla stranezza del mondo in generale, ci vuole una sorta di risveglio dell'anima all'inesplicabile; bisogna aver perduto questa specie di accecamento che fa vedere tutto perfettamente ovvio» (Rivière, 1925, 39-40).

18 La modernità di Agostino traspare in tutta evidenza fin dalle prime pagine delle «Confessioni», che continuano a rappresentare una testimonianza religiosa di prim'ordine.

19 Assai pertinente l'osservazione di Berger (Berger, 1994, 152): «Affermare una concezione sacramentale dell'universo significa invertire la concezione feuerhachiana... E il mondo empirico nella sua interezza che ora appare come un simbolo gigantesco. Ciò che simboleggia in infiniti frammenti di immagine, è la fulgida realtà che si cela dietro questo mondo - in termini cristiani, il volto di Dio».

20 Cf S. KIERKEGAARD, Timore e Tremore, Problema 1. Proponiamo qui la ricostruzione che ne fa C. FABRO, Antologia kierkegaardiana, Torino, SEI, 1952, pp. 42-43.

21 L'intera esperienza biblica è da leggere in questa chiave. Con molta lucidità Von Rad analizza da questa premessa la storia di Israele: «L'Esateuco ci presenta dunque un disegno della storia salvifica che è stato tutto ispirato dalla fede e ha quindi un carattere confessionale... Sarebbe anzi bene sottolineare che con le sue affermazioni Israele attinge ad uno stato profondo dell'esperienza storica, che al metodo storico-critico è inaccessibile. Poiché si tratta di cose riguardanti la sua fede, solo Israele è qui competente a parlare” (Von Rad, 1974, vol. 10, 133-134).

22 KABASI, Calchi di poesia araba conlemporanea, Milano, Mondadori, 1962, pp. 7-8.