Zelindo Trenti, L'esperienza religiosa, Elledici 1999

«Il più sicuro sostegno, la suprema dignità, la maggiore ricchezza, la più perfetta serenità di un uomo si fondano sulla religione, rio( sul rapporto con la realtà ultima e più profonda» (Heiler, 1985, 9).

Quest'affermazione di un grande studioso della religione trova nella cultura attuale affermazioni di segno contrario: anche sull'onda dell'ideologia la religione è spesso considerata con sospetto, accusata di alienare e illudere.

Resta il fatto che la religione accompagna il cammino dell'uomo e lo sostiene in quel confronto mai risolto con il mistero che l'avvolge, con il destino che l'attende. La sua valenza educativa nel bene e nel male resta incomparabile.

GLI ORIZZONTI ATTUALI DELLA RICERCA RELIGIOSA

Una tradizione remota

Già nell'antichità precristiana la religione designa il rapporto con il sacro, con il numen. Anzi la religione dice appunto la profonda riverenza, il turbamento di fronte al divino, alla sua misteriosa azione: questo è vero per l'antichità classica: Cicerone vede nella religione «l'accurata osservanza di tutto ciò che attiene al culto degli dei» (De natura deorum, 2, 72); ed è vero per la tradizione ebraica: a Mosè è ingiunto di togliersi i calzari per avvicinarsi al misterioso roveto ardente (Es 3,5).

La tradizione cristiana ha preferito l'interpretazione di Servio che fa derivare la religione da religare come un unire di nuovo ciò che era separato. Agostino dà ampia risonanza a quest'accezione perché interprete puntuale della sua dottrina della grazia, del peccato e in particolare del peccato originale.

Resta comunque il fatto che la religione si porta obbligatoriamente sul doppio versante: del mistero, dell'arcano, della trascendenza; e dell'atteggiamento umano di ricerca, di trepidazione, di sgomento, che ne deriva.

La ricerca religiosa come analisi specifica e differenziata del fenomeno religioso, è piuttosto recente. In termini generali si può dire che accompagna la progressiva contestazione o la presa di distanza della cultura moderna dall'unicità della tradizione cristiana.

In ambito filosofico e ideologico la provocazione più sconcertante è data dalla pubblicazione dell'opera di Feuerbach, L'essenza del cristianesimo (1841), proprio in quanto la religione è ridotta a fenomeno umano.

Alla fine del secolo scorso la spinta data dalla concezione evoluzionistica della scienza ha fortemente stimolato la ricerca religiosa; ha indotto a risalire alle origine della religione, a misurarne il progressivo evolversi, spesso comandata da precomprensioni che cercavano conferma nell'analisi storica, etnologica, filologica.

La stessa esigenza di verifica critica ha investito la tradizione biblica e ha spinto a ricerche vaste e accurate circa l'intero orizzonte religioso, specialmente del Medio Oriente.

Nei suoi inizi la ricerca sulla religione è stata fortemente condizionata da presupposti positivisti ed evoluzionistici, tipici della cultura di fine ottocento. Successivamente il differenziarsi dei metodi di ricerca nell'ambito delle scienze dello spirito con Dilthey, l'esigenza di rigore della scuola fenomenologica ha indotto a specificare la ricerca e quindi anche a moltiplicare le scienze di analisi del dato religioso.

L'accentuazione portata sul fenomeno come dato umano ha naturalmente il suo rischio: denunciato con veemenza da tutta una corrente - la teologia dialettica - che con Barth ha richiamato risolutamente il primato del divino e della Parola, screditando la religione come radicale fraintendimento (Barth, 1919).

La progressiva articolazione della ricerca sulla religione

Innanzitutto il progressivo distanziarsi della cultura moderna dalla tradizione cristiana e, nell'ambito stesso dell'occidente, l'irrompere di civiltà diverse con proprie tradizioni anche religiose di remota antichità forzano l'orizzonte della ricerca oltre il dibattito teologico-biblico.

La storia delle religioni suscita vasto interesse, confronto aperto sui metodi e sugli obiettivi: in particolare si impone il compito di decifrare i fenomeni complessi che accompagnano la religione (Filoramo-Prandi, 1997); la fenomenologia della religione tende a darvi interpretazione unitaria e plausibile avvalendosi anche di metodologie che si affermano in campo storico e filosofico (Terrin, 1983). Donde il dibattito così vivo negli anni sessanta sui reciproci apporti e limiti della storia e della fenomenologia; vivace anche dati gli studiosi di prestigio internazionale che vi prendono parte: Heiler a Marburgo, Bianchi in Italia, Van der Leeuwe in Olanda.

Più recentemente si delinea l'aspirazione ad unificare la ricerca storico-fenomenologica facendo perno sull'esplorazione dell'esperienza singolare dell'«Homo religiosus» (Ries e la sua collaborazione in Italia alle pubblicazioni della Jaca Book: Couliano-Eliade, 1992).

Attualmente si va affermando la consapevolezza che l'interpretazione della religione rende indispensabile l'apporto concertato di molteplici scienze che si portano sul versante ermeneutico: tendono cioè a dare un'interpretazione unitaria e al fenomeno religioso - Eliade, Panikkar, Ries... -, al linguaggio che lo esprime - Marcel, Ricoeur, Ladrière... - e al metodo che lo esplora, sia sul versante della ricerca razionale - Gadamer, Pareyson, Ladrière - sia sul versante della ricerca rivelata - Pannenberg, Fux, Ebeling -.

L'attenzione portata sul soggetto in ambito educativo - recente svolta antropologica - ha suscitato ricerche vaste e articolate nell'ambito della psicologia religiosa (Fizzotti, 1996).

Così lo scadimento della pratica tradizionale religiosa, la perdita di rilevanza del «sacro» e la conseguente crisi delle istituzioni religiose, costituiscono quel fenomeno vasto e complesso che va sotto il nome piuttosto generico di secolarizzazione; una situazione in tanta parte inedita che ha dato incremento notevole alla ricerca socio-religiosa: alcuni studiosi sono notissimi in Italia - Acquaviva, Berger, Luckmann -.

A livello sociologico alcuni studiosi hanno esplorato le condizioni che favoriscono il nascere di una certa concezione di vita - «cosmo sacro» - e le leggi di socializzazione che sollecitano il singolo individuo e gli consentono di interiorizzarla (Luckmann, 1969). Assecondando la traccia di Weber hanno esplorato il ramificarsi e il differenziarsi nelle società più avanzata delle competenze e dei ruoli religiosi; dello strutturarsi di processi educativi capaci di suscitare e alimentare l'esperienza religiosa. Il senso dell'appartenenza viene esplorato attentamente (Cipriani, 1988 e 1995). Costituisce un orientamento privilegiato per interpretare l'intera esperienza di fede (Berger, 1994).

Né è meno interessante la ricerca psicologica attorno all'esperienza religiosa.

La provocazione di Freud e di Jung in ambito specificamente religioso sono alla base di un approfondimento e di una verifica che tende soprattutto a differenziare il desiderio, l'aspirazione o - come Freud preferiva - l'illusione dalla componente interiore e dal suo approdo al reale. Studiosi di psicologia religiosa quali Allport, Godin, Vergote e tutta una scuola cosiddetta umanistica hanno aperto un versante di ricerca di grande interesse, ne hanno intravisto le risorse urna- 'rizzanti o addirittura terapeutiche (Frankl, 1972).

Specificamente per quanto riguarda l'analisi dei processi interiori e degli itinerari educativi, le connessioni fra esperienza di fede e maturazione personale, studi interessanti sono venuti da settori molteplici di ricerca; dall'ambito esistenziale e morale (Dewey, Piaget, Montessori) all'ambito specificamente applicativo, soprattutto nel dibattito della Germania Federale (Halbfas, Exeler, Nipkow, H. Schmidt).

Ancora recentemente studi notevoli si concentrano specificamente sull'atto di fede, inteso come specifica esperienza interiore, di per sé non obbligatoriamente religioso (Fowler, 1981) e tuttavia decisivo per interpretarne la logica dell'evoluzione e della maturazione umana e religiosa (Oser, 1988).

La ricerca attuale, anche nella sua elaborazione più esigente - filosofica -, si è concentrata sull'esperienza concreta: ne ha sondato lo spessore, ne ha perseguite le ramificazioni. La ricerca religiosa stessa si è sempre più consapevolmente orientata all'esperienza: ha inteso sondarne il mistero che la caratterizza, il richiamo alla trascendenza che l'attraversa (Scheler, 1980). Perciò ha anche progressivamente dilatato l'orizzonte di esplorazione portandosi man mano dal dato confessionale al presagio religioso (Marcel, 1976).

La risonanza e il significato del rapporto religioso impegna una parte rilevante della ricerca fenomenologico-esistenziale recente (Lévinas, 1980): l'esperienza denuncia un margine insanabile di precarietà e appella alla trascendenza: ripiega nell'insignificanza, se non è «sostenuta dall'armatura del sacro» (Marcel, 1963); l'aspetto più specificamente interpersonale nell'atto religioso è analizzato soprattutto da Buber (Buber, 1993).

Il tema del linguaggio costituisce un terreno di analisi singolarmente stimolante, sia per articolare in termini consapevoli l'esperienza religiosa (Ricoeur, 1978) che per identificare la specificità dell'atto di fede (Ladrière, 1984).

LEGITTIMAZIONE DELL'ESPERIENZA RELIGIOSA NELLA RIFLESSIONE ANTROPOLOGICA

L'uomo si è da sempre interrogato sulla propria vita, su ciò che lo distingue in un universo che pure lo sovrasta.

La dimensione religiosa nella riflessione tradizionale

Con lucidità la prima riflessione occidentale ha ravvisato nella capacità di stupirsi e quindi di interrogarsi, la prerogativa più alta dell'uomo. La domanda affiora di fronte a provocazioni molteplici: il mondo e la sua origine, l'esistenza e il suo destino, il dolore e la felicità, la morte e l'immortalità...

Per lo più sono le condizioni storiche e gli accenti culturali a dare preponderanza ad un aspetto piuttosto che ad un altro.

La prima riflessione greca si scontra col destino: esalta la veemenza dell'interrogativo nella fantasia potente dei tragici. Il pensiero cristiano forza la cerchia della fatalità e si confronta col tema della salvezza e dell'immortalità.

Sulle rovine dell'impero e sulle ceneri della città dell'uomo Agostino s'interroga circa lo scontro irriducibile fra il bene e il male; cerca nell'approdo religioso una pace che la città dell'uomo non sa garantire. La sua aspirazione attraversa quale richiamo suadente e inappagato la cristianità medioevale.

L'umanesimo tenta una composizione armoniosa quanto precaria nella celebrazione della dignità dell'uomo. Una dignità che il tardo rinascimento denuncia con veemenza amara e tragica. Forse il gesto di Cristo tracciato dall'Artista sulla parete della Sistina concentra con drammatica intensità il rischio che grava sull'esistenza: chiamata alla salvezza ed esposta al fallimento, espressi nella irrevocabilità di un giudizio che incombe senza appello.

L'uomo religioso con Lutero evidenzia la radice nel peccato - De servo arbitrio ne misura le conseguenze umanamente irreparabili con Kierkegaard - La malattia mortale -; sfata con Pascal l'utopia d'una fede armoniosa e serena, porta l'interrogativo sull'esistenza credente.

Contemporaneamente il pensiero laico, sconcertato dal dilatarsi smisurato dei contorni del mondo con la scienza, dalla parzialità e, progressivamente, dalla conflittualità delle interpretazioni con la filosofia, s'interroga su tracce di ricerca molteplici, di volta in volta preoccupato di salvaguardare dimensioni specifiche dell'uomo: la sua materialità, la sua prassi, i suoi istinti, la sua storia, il suo fondamento...

Recentemente le discipline che studiano l'uomo sono andate man mano moltiplicandosi: hanno differenziato gli aspetti e gli approcci che le qualificano. Qui l'attenzione è portata sulla riflessione più rigorosamente razionale, quale via obbligata all'interpretazione della dignità dell'uomo.

D'altra parte, dato che l'interesse è concentrato sull'aspetto religioso, è sembrato legittimo, anzi doveroso, esplorare specificamente quelle dimensioni dell'esperienza umana che risultano più esplicitamente aperte al rapporto con la trascendenza e talora sembrano esigerne la tematizzazione.

Volendo ricondurre la ricerca antropologica attuale alle sue grandi matrici si possono individuare alcuni filoni privilegiati dalla tradizione che segnano la nostra sensibilità; per quanto si possano e si debbano rivisitare sulla base di accentuazioni tutte moderne e innovative.

Di fatto in Italia l'eredità di una tradizione lontana ed eminente lascia emergere tracce profonde e permanenti.

La prima riguarda la tradizione classica e la sua fondamentale rivendicazione di razionalità.

I greci sono stati maestri incomparabili: hanno esplorato e scandagliato questa imperiosa volontà di capire e di decifrare il mondo in cui l'uomo è immerso, il destino che lo attende.

Le loro sintesi teoreticamente più elaborate hanno sondato l'esperienza dell'uomo; ne hanno evidenziato il margine di mistero e di decifrabilità (Socrate, Platone); hanno tentato di darvi almeno una collocazione razionale in seno ad un universo organizzato e armonico (Aristotele).

L'altra concerne il richiamo religioso, e in particolare l'interpretazione che ne ha proposto la tradizione cristiana: l'aspirazione interiore, il presagio indefinito e spesso disatteso di una patria lontana, di un incontro appagante, di una pienezza finalmente conseguita portano l'esperienza umana nell'orizzonte della divinità. L'orizzonte terreno è apparso angusto; forse anche il dilatarsi degli spazi aperti dalla ricerca scientifica moderna ha acuito la nostalgia e sollecitato l'ambizione.

L'intuizione religiosa ha da sempre accarezzato l'aspirazione all'incontro pieno e totalizzante: ha lasciato presagire che la misura dell'uomo è oltre l'uomo; nell'incontro e, chissà, nella partecipazione alla statura di Dio. L'immagine della divinità diventa aspirazione e compito: sarete come dei! Il libro sacro per eccellenza dell'Occidente, la Bibbia, vi ha dato autorevole conferma: Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza!

L'immagine della divinità non appare troppo alta e lontana; piuttosto definisce la speranza e identifica l'approdo.

E tuttavia proprio per l'altezza della vocazione sempre più evidente s'impone la consapevolezza dell'itinerario, arduo e obbligato, che distanzia l'esperienza dalla speranza, la condizione reale dall'aspirazione ideale.

L'uomo non solo si sente immerso nella storia ma si interpreta come progetto che si fa nella storia: questa non è solo la traccia in cui si muove, ma è il tessuto stesso che lo costituisce. La condizione itinerante segna profondamente la percezione che l'uomo ha di sé. Lo proietta nel futuro e su quello sfondo lo induce a verificare la sua intrapresa.

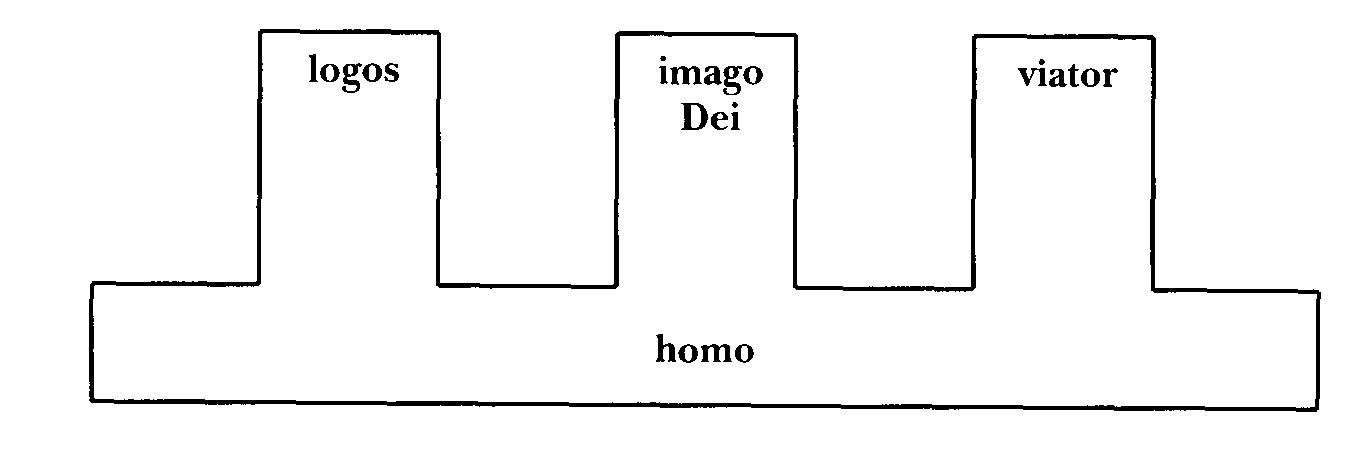

Cosicché le matrici che soggiacciono all'attuale autocomprensione dell'uomo si possono ricondurre a tre:

- la razionalità (logos) come risorsa interpretativa qualificante che distingue l'uomo dal mondo, lo rende capace di stupore e di contemplazione;

- una qualche partecipazione alla divinità (imago dei) che lo fa insofferente del mondo e lo spinge a trascenderlo;

- la vocazione trascendente che fermenta l'esistenza: ne fa un viandante inappagato (viator) alla ricerca di un approdo oltre l'orizzonte della storia.

Uno schema grafico può evidenziarle:

La dimensione religiosa nella riflessione attuale

La recente ricerca fenomenologica, l'attenzione al presagio interiore, la consapevolezza della condizione itinerante che caratterizza l'esistenza nella storia obbligano a rivisitare la tradizione e le sue fondamentali acquisizioni: tanto la ratio come l'imago Dei vanno reinterpretate.

Il logos della prima riflessione greca, è risorsa capace di sondare le leggi immutabili - l'essenza - della realtà, per lo più impegnata a decifrare la suggestione del mondo e ad ordinarlo in un kosmo sulla misura e sulle aspirazioni dell'uomo (Mondolfo, 1970).

Nella sensibilità attuale la percezione è diversa.

Il rapporto con il mondo si è straordinariamente dilatato: la scienza ha preteso di decifrarlo e si è vista sfuggire di mano le fila di un intreccio divenuto complesso e irriducibile.

E l'interesse man mano concentrato sull'esistenza e il suo significato, ha manifestato zone d'ombra anche più conturbanti. L'uomo si rende conto che gli interrogativi sopravanzano di molto le sue certezze; che le zone oscure risultano molto più vaste di quelle esplorate.

Proprio la sua ragione - il travaglio attraverso cui è passata - è divenuta lucidamente consapevole dell'arcano che fascia l'universo e del mistero in cui l'esistenza è immersa. La ragione non è più lucida interprete e sicura ordinatrice; s'interroga gravata da interrogativi che le risultano insondabili, presaga di una problematicità non riducibile.

Del resto sia la tradizione classica che biblica è pure consapevole di una condizione interrogativa e itinerante che segna l'esistenza.

Socrate s'interroga sull'uomo e avverte che la vera sapienza è lucida consapevolezza di spazi da esplorare: più che sondarli la ragione li evidenzia (Mondolfo, 1970). Già dunque all'alba della riflessione l'uomo non sa: s'interroga e si rende conto del suo interrogare.

Sviluppi successivi, più preoccupati di inquadrare anche l'uomo in una visione organica e compiuta dell'universo, hanno potuto offuscare questa prima intuizione, tutta moderna. Ma il filone di una ricerca interrogativa non s'estingue: attraversa conturbante il pensiero stoico e agostiniano.

Anche più evidente è la sensazione di precarietà e di oscurità che accompagna il cammino dell'uomo nell'esperienza biblica.

La figura di Abramo è alle origini: la sua stessa statura di credente esemplare lo incammina incontro all'ignoto: «lascia la tua terra e va'!». Non sa dove è diretto; sa che deve andare: la sua terra non è quella su cui soggiorna, è altrove.

Quella misteriosa chiamata lo sollecita ad accettare il rischio dello sradicamento e il richiamo della speranza; ad incamminarvisi sulla parola: a fidarsi.

Dunque già alle origini della civiltà occidentale la ragione misura il fascino dell'ignoto, la fede ne accetta il rischio.

La percezione moderna è prevalentemente su questo versante.

Si è acuita la percezione della precarietà ma anche della responsabilità: la sensazione di un cammino in atto è profonda e qualificante.

L'esistenza entra con tutto il peso di una responsabilità non delegabile in cui tutto è in gioco: in una visione laica ne va dell'essere appunto perché ne va dell'esistenza, custode dell'essere (Heidegger). Nella riflessione credente la gloria di Dio è affidata all'uomo: gloria Dei vivens homo (da Ireneo a Herder a Lévinas).

La storia custodisce l'evento e nell'evento tutto è a repentaglio: l'uomo si realizza o si perde in termini di non ritorno.

Per tentare una sintesi degli elementi richiamati, l'immagine di Martin Buber risulta efficace: l'uomo è senza casa (Buber, 1983).

Quella che ha tentato di costruirsi nella storia, fondata sull'utopia o sulla scienza, ha manifestato crepe vistose e minaccia di rovinare su se stessa. Quella più stabile, che ha tentato di garantirsi oltre la storia, piantata sulla fede, ha rischiato di sottrarlo pericolosamente alla serietà del confronto con le condizioni concrete di vita; e dunque di rivelarsi evasiva.

Ha perciò avvertito, più penetrante che in altre epoche, la sensazione di non aver trovato «stabile dimora»; e si domanda sconcertato se stabile dimora potrà mai trovare.

L'analisi recente e acuta sull'esistenza sembra persuaderlo che la sua aspirazione alla patria non solo non ha trovato, ma probabilmente non può trovare risposta. La riflessione esistenziale è attraversata da una sensazione acuta di precarietà. E tuttavia resta animata da una volontà tenace di ricerca. L'uomo attuale si sa «itinerante». Più che a piantare la sua tenda, è spinto a tenersi in cammino; e, caso mai, a interrogarsi sulla meta: se ci sia e se meriti la fatica di conseguirla.

L'uomo è un ribelle nella percezione acuta della riflessione recente: è uno che dice di no (Scheler): imprevedibilmente. Non c'è condizione, per quanto ambita, che, conseguita, lo appaghi; ben presto torna a rifiutarla: infaticabilmente in cerca di un'altra, se non migliore, almeno diversa.

La ribellione non va quindi spiegata sulla base d'una condizione particolare che, comunque, risulterebbe inadeguata e perciò inaccettabile. Non è possibile immaginarne una che gli vada a misura. Il ritmo della natura ha una cadenza obbligata; e in essa si placa. Il ritmo dell'esistenza non ha una traccia obbligata; e quella che di fatto percorre non appaga.

Paradossalmente l'uomo chiama in causa la propria vita: risulta più grande di se stesso; sopravanza la propria statura: qualunque sia. Perciò la domanda corretta non riguarda quale sia la condizione a misura d'uomo, ma quale sia la misura propria dell'uomo.

In sintesi si può dire che nella prima riflessione greca la ragione contempla stupita l'universo, ma all'inizio della riflessione moderna a cominciare da Pascal si sente «sperduta» a confronto con l'universo.

La riflessione più recente ha tematizzato lo sconcerto - lo spaesamento - o più profondamente ha percepito una singolare solidarietà che misura un coinvolgimento sotto molti aspetti insondabile - misterioso -; in cui presagisce una responsabilità inedita. La ragione è riportata nell'orizzonte dell'esistenza, del suo significato, dell'approdo cui orienta. Su questi versanti verifica con lucida consapevolezza la propria precarietà. In un certo senso risulta interiorizzato e riportato all'orizzonte esistenziale anche il riferimento al dato cosmologico.

La ragione tende ad essere interpretata come rapporto in tanta parte oscuro con la realtà e come consapevolezza del «mistero» in cui l'esistenza è immersa. Esiti più recenti, condizionati da ipotesi - o forse mode interpretative che vanno dallo strutturalismo alla filosofia debole -, manifestano perplessità e resistenze anche conclamate sulle prerogative tradizionalmente garantite alla ragione.

La ricerca religiosa si porta sul dato esistenziale

La fondazione oggettiva dell'adesione religiosa è stata la preoccupazione che ha orientato e qualificato la ricerca religiosa della tradizione; di qui l'attenzione portata sull'interpretazione del perno di ogni religione, cioè Dio.

Uno studio a proposito singolarmente chiarificatore è quello di Otto (Otto, 1966). E evidente che lo studioso vuole esplorare la realtà del riferimento religioso: perciò analizza e descrive la percezione che il soggetto ne prova (Terrin, 1978).

La stessa logica soggiace allo studio di Max Scheler - pure preoccupato di analizzare l'atto religioso -, un atto singolare e unico proprio perché ha un riferimento assolutamente originale e incomparabile. Addirittura la religione comincia dove la consapevolezza della novità e dell'alterità dell'oggetto si impone rispetto a tutta la realtà sensibile e finita (Scheler, 1968, 244 e ss). E evidente che anche Scheler è preoccupato di isolare un oggetto specifico all'atto religioso. L'analisi fenomenologica è la via privilegiata per garantirne l'affermazione.

Ma già Scheler manifesta una eccezionale attenzione al soggetto, alle sue emozioni, alla dimensione comunque esistenziale. Non ne tira le conseguenze in ambito di finalità conferita alla ricerca religiosa.

Chi lo fa con risolutezza, prendendo consapevolmente le distanze da tutta una preoccupazione «oggettivante», è Marcel. Le sue riflessioni riportate nel Diario, soprattutto dopo il 1928 - quindi ad una decina d'anni dall'opera di Scheler - si concentrano sull'esperienza religiosa e cristiana; puntano a decifrare non più l'oggetto dell'incontro religioso, ma l'atteggiamento esistenziale che lo qualifica e lo identifica.

Sono riflessioni che accompagnano una disponibilità e un'adesione personale assunta in pienezza: verificate ed esplorate con lucidità.

Qui non interessa seguire un'elaborazione sotto molti aspetti ancora esemplare: importa rilevare lo spostamento di orizzonte culturale sull'aspetto esistenziale. Vi confluiscono scuole diverse: dalla fenomenologia al personalismo. La cultura cambia direzione, interesse, obiettivo. Si porta risolutamente sull'esperienza soprattutto interiore; tende ad analizzare l'esistenza in tutte le sue dimensioni, quella religiosa compresa.

L'atto religioso a perno della ricerca non è tanto esplorato nei contenuti che lo orientano, quanto nelle connotazioni esistenziali che lo qualificano.

La stessa ricerca religiosa cambia di prospettiva.

Non è il sacro, ma la percezione del sacro che interessa; non è Dio ma l'incontro e l'invocazione propria di un gesto umano che lo attende e lo incontra.

Costituisce quel filone di ricerca antropologico-culturale che ha segnato i decenni centrali del secolo e ha imposto una sensibilità culturale che potremmo largamente definire esistenziale.

Nella sua ricaduta pedagogico-didattica questa nuova sensibilità ha alimentato un rinnovamento metodologico che coerentemente prendeva le distanze dalla preoccupazione dei contenuti, dalla priorità dell'esposizione dottrinale, per portarsi con una certa risolutezza - non priva di ambiguità e comunque fatalmente provocante - sul soggetto, la sua dimensione religiosa, i dinamismi e le condizioni che ne potevano consentire l'interpretazione e la maturazione (Marcel, 1976).

Si è venuta così delineando una doppia opzione pedagogica:

- quella legata alla tradizione e comandata da una preoccupazione contenutistico-oggettivistica (opzione dottrinale);

- quella antropologico-esperienziale, comandata dall'impegno di analisi del vissuto, di esplorazione delle condizioni interiori in grado di dare risonanza alla dimensione religiosa (opzione esistenziale) (Trenti, 1998).

Due opzioni che non hanno cessato di alimentare, magari polemicamente, le scelte concrete in ambito pedagogico-didattico; fino a confluire nelle premesse di elaborazione dei principali strumenti di pedagogia cristiana che sono da lunga tradizione i catechismi.

Non è questa la sede per prendere posizione per l'una o l'altra opzione. Resta tuttavia importante rilevare che in una cultura pluralista la proposta cristiana e le buone ragioni che la suffragano possono venir riconosciute legittime e magari ineccepibili; ma per lo più valgono per chi è all'interno di una certa visione della vita.

Fino a quando non si fa lo sforzo di evidenziarne la credibilità e il significato universali - che valgono come compimento delle aspirazioni e delle attese di tutti gli uomini - la forza di testimonianza e la forza di persuasione rimangono ristrette. Se si riducono ad un'apologia interna all'istituzione che la propone c'è da dubitare che lo stesso credente ne riconosca senza qualche titubanza la legittimità e la plausibilità.

Il confronto con la situazione attuale impone una diversa legittimazione dell'esperienza religiosa. Per cui risulta indispensabile risalire alle matrici culturali ed esistenziali, per sondarne le radici ed evidenziarne lo spessore: ridarvi quindi credibilità.

L'ESPERIENZA RELIGIOSA ESPLORATA NELLA SUA MATRICE ESISTENZIALE [11]

L'orizzonte tradizionale di senso si è progressivamente offuscato

In ambito culturale si è affermata una sensibilità lontana dalla fiducia e forse anche dalla preoccupazioni di cercare o di garantire un senso definitivo all'esistenza.

Un tempo l'uomo poteva trovare indicazioni chiare e magari sostegno sicuro nell'ambito di istituzioni accreditate che lo accompagnavano nelle scelte fondamentali e gliene dischiudevano il significato; la stabilità della condizione familiare, la sostanziale «fidabilità» della comunità credente, il rispetto per la tradizione culturale, capace di veicolare un ethos largamente condiviso. La loro opera solidale e per così dire concertata costituiva un saldo riferimento: definiva i valori.

Oggi noi viviamo un'esperienza diversa. A parte il «sospetto» sulle istituzioni educative, di cui si misurano e interessi e ambiguità, si avverte una responsabilità personale non trasferibile. I valori possono anche essere tramandati: debbono venir verificati; il senso può anche essere indicato: va rielaborato.

La responsabilità è dilatata a tutto campo; ridisegna il valore, reinterpreta il senso: cosicché nulla è al riparo. L'intero universo etico spirituale è soggetto a revisione; operata del resto con criteri precari. Per una singolare situazione di pendolarità, dopo un ventennio di ipotesi perfino appassionanti, si ripiega ormai su atteggiamenti di remissività disarmata e disarmante. Ci si va assuefacendo a con-vivere con la quotidianità; con il suo significato situato e parziale. L'orizzonte s'è improvvisamente ristretto: più che misurare l'angustia vi si riconosce la reale condizione umana; certo povera, pure realisticamente riportata entro i margini d'una consapevolezza lucida e disincantata.

È la provocazione più insidiosa. La riflessione esistenziale ha fatto breccia in una delle acquisizioni qualificanti e ambiziose del pensiero occidentale, secondo la quale l'uomo «sa». Per l'esperienza più recente l'uomo «non sa», «cerca». Caso mai «sa» della propria ricerca, che non ha conseguito la certezza e forse neppure presume di conseguirla.

L'apologo di Lessing torna di immediata attualità. Se Dio mi apparisse - osserva il poeta - tenendo «la verità» nella destra, «la ricerca della verità» nella sinistra e m'invitasse a scegliere, prenderei con trasporto la sinistra. Signore, gli direi, tieni per Te la verità: Ti si addice. Quanto a me la ricerca della verità mi basta; non presumo di più.

Di fatto è stata scossa la fondamentale certezza, cui l'esistenza da lunga tradizione si riconosceva ancorata. Il senso della propria vita ha preoccupato anche le precedenti generazioni. Nel passato tuttavia la domanda si proiettava su d'uno sfondo più sereno, di fronte ad un mondo di valori di cui si coglieva la sostanziale validità: la ricerca, per quanto appassionata, poteva protrarsi in un clima di fiducia. Per lo più deviazioni o sbandamenti venivano sentiti come conseguenza di cedimenti e di errori personali. Si poteva aver sbagliato il percorso; rimaneva sempre salda la meta. In capo ad una trepidazione giustificata continuava a risplendere il fascino sottile d'una speranza ambita, d'una possibile, addirittura probabile, conclusione felice.

A livello culturale la denuncia è spesso radicale

Nella riflessione attuale anche questo sfondo di fiducia, questo orizzonte di speranza tende a dissolversi. «Viene meno la meta: manca una risposta al perché»; e ancora: «non v'è più alcuna meta cui e attraverso la quale il genio dei popoli possa concentrarsi, e per cui essi possano dispiegare interamente il proprio impeto».[12] Non ci si limita a domandarsi quale sia il senso impresso alla propria vita, se sia giusto; più radicalmente ci si chiede se la vita abbia un senso. L'uomo conosce la minaccia che incombe sulla propria esistenza di «essere per la morte». In faccia al rischio alterna istanti di angoscia e di esaltazione.

Del resto anche in ambito scientifico non è raro che venga sottolineata la stessa sensazione. L'emozione profonda della sproporzione fra l'uomo e l'universo, il senso della precarietà che incombe sulla vita si colorano oggi di nuova consapevolezza e di una pervasivi sensazione di insignificanza. In scienziati pensosi e acuti - da Monod a Rostand - la minaccia incombe sull'universo stesso, la cui storia corre alla deriva assolutamente indifferente e sorda ad ogni impresa umana, suscitando un'impressione perfino desolata e tragica. Scrive J. Rostand:

«A che punto della sua curva spirituale sarà giunto (l'uomo) quando si lascerà seppellire per sempre nella coltre di ghiaccio? quali saranno state le sue realizzazioni e le sue imprese? avrà dato tutta la sua misura, avrà esaurito tutti i suoi sogni, avrà dato compimento al suo supremo destino? o crollerà mentre è in piena crescita, al tempo giovanile delle promesse e delle speranze? Atomo irrisorio, sperduto nel cosmo inerte e smisurato, egli sa che la sua febbrile attività non è che un piccolo fenomeno locale, effimero, senza significato e senza scopo. Sa che i suoi valori non valgono che per lui, e che, dal punto di vista siderale, il crollo di un impero, o anche la rovina di un ideale, non conta più che un formicaio schiacciato dal piede di un passante distratto» (Rostand, 1962, 172-173).

Evidentemente la percezione consueta non è così lucida ed esasperata. Resta tuttavia vero che l'alveo educativo non rappresenta più una traccia fidata su cui incamminarsi con fiducia.

Annotazioni amare di uno degli interpreti del nostro tempo conservano piena attualità:

«Nella realtà dell'uomo occidentale si è prodotto in tutto silenzio un evento di straordinaria importanza: la caduta di ogni autorità, la delusione radicale di una eccessiva fiducia nella ragione, il dissolvimento dei condizionamenti, in modo che tutto sembra ormai semplicemente possibile, tutto senza alcun limite. Il vivere secondo il senso ormai superato di vecchi temi può apparire come un velo che ricopra alla nostra vista angosciata le forze del caos prossime ad erompere; ma quei temi, quelle parole, non hanno ormai più che la misera tenacia di una illusione che si protende nel tempo. Lo sforzo appassionato di quelle parole e di quelle dottrine, pure intese nella loro sincerità e bontà, appare privo di ogni efficacia e rimane un vano e impotente richiamo» (Jaspers, 1971, 13).

La domanda sul senso non lascia neppure il credente al riparo. Anche la fede è assillata dall'interrogativo sul significato. Non tanto perché il credente l'abbia smarrito, quanto perché lo sente minacciato. L'esistenza, anche credente, è esposta al fallimento. Pascal l'ha evidenziato con rara incisività. La riflessione religiosa moderna ha operato a proposito una svolta. L'interrogativo è stato trasferito dall'esistenza all'esistenza credente, che, nella fede, misura il rischio di perdere e di perdersi; conserva un margine insanabile di drammaticità. Tanto più conturbante quanto più alta è la coscienza della posta in gioco; e tanto più sofferta in quanto l'esistenza risulta al vertice dell'attenzione e la polarizza.

Nella riflessione moderna la domanda sul senso sconcerta perché si è perduta la fiducia nella risposta. Nella riflessione religiosa moderna la domanda sul senso sconcerta perché si è sondata l'altezza vertiginosa della vocazione dell'uomo e la noncurante leggerezza con cui egli la mette a repentaglio.

Anche il senso cristiano dell'uomo non è già dato. Quello che è stato dato si è anche svuotato, col frammentarsi ed evolversi vorticoso delle condizioni culturali che l'hanno sollecitato e consentito. Giustamente in ambito cristiano un'opera recente parla di «rottura di senso» (Adler-Vogeleisen, 1981, 366 e ss).

Ricupero dei significati parziali

Una prima considerazione si porta allora sul compito che spetta ad una visione cristiana concentrata e alimentata dalla certezza del senso definitivo, dalla speranza del significato ultimo.

A grandi linee riteniamo che la fiducia in una riscoperta del senso, in una rielaborazione di significato ultimo non si possa trascurare senza compromettere la serietà della proposta credente. Per cui riteniamo che la traccia vada ancora valorizzata a partire da alcune considerazione che valgano a garantire un progressivo ricupero di senso.

In definitiva si tratta di restituire dignità non solo alla prospettiva e alle speranze ultime dell'uomo, ma predisporre la fiducia in queste a partire da un progressivo ricupero di senso a svariate e limitate esperienze di vita che l'uomo - il giovane soprattutto - attraversa.

Già un primo confronto con l'esperienza anche consueta è rivelativo. Un paesaggio, ad esempio, sembra custodire un proprio incanto nell'armonia del rilievo, nella varietà dei colori, nella freschezza della vita. Ma il quadro d'insieme è già volto conferito. Scomposto nei suoi particolari il paesaggio è massa oscura, accidentalità, opacità. Lo sguardo di un uomo può spaziarvi indifferente e distratto; può sostarvi per ricomporre in unità la varietà per sé dispersa degli elementi. L'uomo che lo ammira e ne gioisce vi ha già conferito un volto, un senso: ha trasfigurato gli elementi della realtà in un cosmo; con pietre grezze e sparse ha costruito una propria dimora.

Il senso non c'è, ma è possibile elaborarlo: l'uomo può conferirlo. La realtà giace muta e in-sensata fino a quando un uomo non la sceglie e non le conferisce una destinazione: l'intervento dell'uomo dà senso al mondo.

L'uomo sta di fronte all'universo: può celebrarlo con illimitato stupore; può destituirlo di ogni valore; amare fino alla passione, rifiutare fino al disprezzo, distanziarsi fino all'apatia. Elaborare il senso o rifiutare ogni senso.

L'esistenza è e rimane allo stato nascente: dà ordine alla realtà e con ciò trasforma la situazione in evento. E tuttavia la novità della sua presenza sta meno nel dare nome alle cose che nel rivelare la freschezza originale delle proprie risorse interiori. Il mondo inesplorato dell'interiorità e dello spirito s'afferma sulla suggestione della natura; i contorni dell'esistenza si vanno man mano delineando e tendono a comporsi in unità; disegnano progressivamente l'identità irripetibile della persona. A sua volta aperta sul presagio, sull'attesa, sul desiderio. La via dell'interiorità incrocia le tracce dello spirito, in cui la rete sottile e intricata dei rapporti sconfina nel mistero e nella trascendenza.

Affiora un mondo mai del tutto esplorato, fonte di nostalgia persistente. L'attimo che l'esistenza attraversa rappresenta la sola possibilità di afferrarlo: non tanto per spaziarvi e possederlo, quanto per percepirne il richiamo, presagirvi momenti di singolare intensità, in cui la vita affiora in tutta la sua sollecitante proposta; l'esistenza può esservi percepita in una pienezza traboccante, degna di essere vissuta, prima e a prescindere da valori che la possano impegnare.

Nella sensibilità contemporanea il senso è riportato con tenace insistenza sul presente. Non perché il futuro sia precluso; ma perché nessun futuro compensa un presente mancato; né è pensabile un significato ultimo in grado di risarcire l'insignificanza della condizione attuale.

Ricupero progressivo di senso totale e del presagio religioso

Il presente sottende uno spessore a torto trascurato. Ci sono attimi in cui le cose - il sole, l'aria, il silenzio - parlano: sembrano rivelarsi in una pienezza singolare, riempire l'esistenza. Una parola può trovare risonanza impensata; può esser risuonata innumerevoli volte: quella volta si rivela. Costituisce un evento che per sé non ha spiegazione.

L'esperienza è segnata da sprazzi improvvisi, fugaci e suggestivi ad un tempo. In grado di evocare, riproponendole in una luce nuova, situazioni lontane e apparentemente dimenticate, che invece possono comporsi in una percezione inedita della vita.

E certo singolare la facoltà di riconfrontarsi con il proprio passato, di esplorarvi virtualità latenti, di comporle in una figura subitanea e viva. Di nuovo minacciata dal tempo e tuttavia stagliata nel tempo, così da evidenziarne il valore.

L'attimo così precario e sfuggente, dov'è vissuto intensamente, si cristallizza in un'orma che segna l'esistenza. Cosicché, dietro le suggestioni del tempo si delinea man mano l'identità della persona. E la sua dignità. L'uomo vive un attimo ma cerca il senso della storia; percorre una traccia angusta, ma l'orizzonte vi si dispiega illimitato. La sua domanda emerge in un punto fragile, ma mette in causa la totalità dell'essere. Non ha sicura signoria neppure su un istante e accampa il diritto di interrogarsi sull'intera esistenza.

La statura dell'uomo si delinea così anche nella sua singolarità: punto minuscolo e risibile del mondo e tuttavia trascende il mondo; forse anche in grado di esplorarne l'enigma, di sondarne il mistero.

La maestà della natura, la sua immota grandezza può sbigottirlo; il confronto può umiliarlo. Ma lo stupore del suo sguardo sovrasta il mondo. Pascal ha espresso una verità che qualunque uomo pensoso presagisce. L'universo può schiacciarlo, senza troppo scomporsi. L'uomo soccombe alla violenza del mare, alla vertigine della montagna; ma anche ad un incidente banale, al rigore della stagione... Egli lo sa a differenza del suo grande antagonista. E con ciò egli si trova oltre il mondo, in un regno su cui l'universo fisico non ha presa.

La domanda dell'uomo trascende il mondo: perciò egli rifiuta di riconoscervi la patria: piuttosto nel mondo ha intrapreso una traccia e presagito un incontro. Dove la vita è ancorata all'origine è anche misurata nel rapporto e nel presagio. L'evento non definisce solo il volto dell'uomo; dà lineamento e figura ad una potenza misteriosa e nascosta che vi si lascia evocare. L'uomo è l'unico essere in grado di avvertirla: di celebrarla o di rifiutarla. Può immergere il mondo in una presenza arcana e definitiva, da cui prende ragione e splendore; di cui risulta ornamento e insegna.

L'attimo che passa s'incorona di maestà come al passaggio del potente che elargisce la felicità o all'apparire del Signore che suscita la vita (Sal 64). Il credente sa che può passare invano; che potrebbe non ritornare: l'occasione gli è data, ma può essere perduta. L'ancora è già levata; si tratta di identificare l'approdo. O secondo un'immagine più familiare, il tesoro c'è, può riempire l'esistenza: si tratta di scoprirlo e di entrarne in possesso prima che il giorno tramonti.

Proprio su questa lucida percezione della precarietà e del tramonto è chiamata in causa la consapevolezza credente. Pascal l'ha drammatizzata: «Fra noi e l'inferno o il paradiso, non c'è che la vita, che è la cosa più fragile di questo mondo» (Pascal, n. 213).

Forse l'immagine del paradiso e dell'inferno è meno a fuoco e meno assillante nel nostro tempo; ma il presagio della riuscita o del fallimento, la consapevolezza che nell'esistenza tutto è in gioco, è oggi più vivo che mai. Si può dire che proprio nel confronto con la morte l'uomo ha dato la misura definitiva dell'esistenza. Opere gigantesche, erette talora a ricordo di un'epoca fortunata, rappresentano spesso un tentativo, forse patetico, eppure tenace di lasciare un'orma che resista all'usura del tempo.

La fantasia dei Greci aveva immaginato la sede degli dei in una dimora inattaccabile - l'Olimpo - al riparo dall'imperversare delle stagioni. Non aveva osato popolarlo con i propri eroi. E tuttavia almeno la loro memoria era custodita. L'Ade, più che l'ombra degli eroi, ospitava la segreta speranza - troppo ambiziosa per trovare credito di fronte alla loro lucida riflessione! - che la vita e la storia avessero un futuro, custodissero un senso al riparo del tempo.

La rivelazione biblica ha dato respiro e consistenza alla speranza. Ha man mano alimentato il presagio che la vita fosse una traccia insidiata, ma obbligata verso la patria. Nella riflessione cristiana l'esistenza si carica di drammatica intensità. L'attimo si trasforma in evento in cui l'uomo dà la misura di sé, costruisce la propria statura.

Anche se la tentazione di imboccare la strada allettante di una fiducia ad oltranza s'affaccia in permanenza alla riflessione credente e magari la inclina a considerazioni consolatorie: col rischio di incamminare la fede sulla sponda scoscesa della compensazione. Ma la verità è più profonda e interpellante; vi è affermata una condizione definitiva: la certezza che la vita è destinata all'incontro; che il senso non è mai del tutto compromesso.

Il credente sta di fronte a Dio; si fida di lui; il senso definitivo sa di .poterlo scoprire. Sa che la vita può non essere solo velleitaria ambizione a lasciar un segno nel tempo. Riconosce nel Tu che lo chiama la presenza e la maestà - il senso - che la sua vita può celebrare. Nell'incontro l'uomo - la sua storia, la sua ricerca - scopre e celebra il valore per cui la vita può essere ragionevolmente spesa e dedicata.

L'esperienza credente si propone come orizzonte privilegiato per interpretare il futuro dell'uomo; a partire dal quale è possibile conferire senso al presente.

L'ESPERIENZA RELIGIOSA INTERPRETE DELL'ASPIRAZIONE DELL'UOMO

L'esistenza come progetto

Pascal aveva denunciato un atteggiamento che si proietta in avanti, che anticipa il futuro quasi costituisse una pericolosa evasione dal presente e dal suo carico di responsabilità.

Ma la posizione di Pascal va ripensata: la fuga in avanti è iscritta nell'esperienza umana; si tratta caso mai di non dissipare nelle cose esteriori le risorse che qualificano l'esistenza; e che tuttavia non possono neppure essere preservate in una concentrazione su di sé che le raggela.

Comunque sta la provocazione e va decifrata. Nietzsche ha visto meglio: l'uomo non si appaga di ciò che è: guarda oltre se stesso. E tuttavia anche sulla traccia di Nietzsche va verificato se il richiamo sia oltre l'umano, o non sia piuttosto la risorsa dell'umano: forse è più vero che l'uomo non va rifiutato e neppure superato: va realizzato.

Anche la riflessione recente tende talora a ribadire la sconcertante condizione dell'uomo: e dove legge una certa «eccentricità» (Plessner), quasi che l'uomo debba riconoscere il perno della propria vita fuori di sé, rimette in gioco l'interpretazione della natura dell'uomo; riapre su base fenomenologica il problema religioso: il rapporto con una realtà che è oltre l'uomo e lo trascende.

La riflessione religiosa ribadisce da sempre che la verità dell'uomo è oltre l'uomo: questo non significa portarsi fuori dell'esistenza, ma piuttosto rilevare il rapporto ad una realtà che trascende l'esistenza e tuttavia l'alimenta.

Talune esperienze, quali la promessa, la fedeltà, la speranza... risultano particolarmente rivelative: l'uomo risulta proiettato in una dimensione che ancora non gli appartiene; su cui tuttavia in qualche modo può contare, quasi eredità che gli è riservata. E però da conquistare.

Nella riflessione recente si suole privilegiare la categoria del progetto per interpretare la persona. E tuttavia è vero che il progetto non nasce che in vista di una realtà che trascende la persona, eppure già in grado di risvegliarne le risorse latenti. E dunque singolarmente proporzionata, anzi si potrebbe dire connaturale.

Esperienza e trascendenza, lungi dal divaricare, si compongono in unità. L'esperienza è sollecitata da richiami che affiorano a profondità interiori disattese, capaci di alimentarla e di rinnovarla. La realtà che più imperiosamente le parla non è estranea: è piuttosto risorsa interiore cui attingere. Non c'è una trascendenza oltre l'esperienza: c'è una trascendenza nel cuore dell'esperienza.

Ogni scelta - pur nella sua imprevedibilità - esige un riferimento. L'autonomia dell'uomo resta riaffermata ma anche rafforzata: è autonomia di scelta; ma è pur sempre scelta di...

L'analisi dell'atto umano è a proposito singolarmente rivelativa. Nel compierlo, tanto più quando le condizioni vi si oppongono, la persona prende posizione - decide - con autorità. Ritrova se stessa: fa appello a risorse profonde, di cui avverte di poter disporre, evocate e orientate nella decisione. Ma a sua volta la decisione è improponibile senza il riferimento ad un mondo che le è alternativo; le si propone a legittimazione della propria decisione. La persona è in questo scambio; anzi, si potrebbe dire, è questo scambio; il cui principio risiede nell'uomo; le cui dimensioni sovrastano l'uomo.

Per cui quando l'uomo raccoglie aspirazioni inappagate e persistenti ritorna la domanda se nelle pieghe dell'esistenza non si lasci presagire una presenza misteriosa che interpella e chiede risposta. Prende consistenza l'ipotesi che la verità dell'uomo stia oltre l'uomo; che egli per rispondere alla propria vita debba instaurare un confronto con una presenza presagita che l'ha suscitata e l'accompagna.

Forse c'è una verità dell'uomo situata a dimensioni interiori, per lo più disattese; che pure lo attraversano, gli annunciano una presenza singolare con cui la sua vita è in rapporto costitutivo e misterioso ad un tempo.

L'apertura all'altro come dato costitutivo della persona

«Se sarai solo, sarai tutto tuo» (Leonardo).

E la tentazione sempre insorgente. Il richiamo all'interiorità, il fascino sottile della situazione sembrano sottintendere una inesauribile risorsa radicata nella propria vita: maturano la persuasione che l'uomo basti a se stesso.

La riflessione stoica ha lungamente accarezzato il sogno dell'uomo pago di sé, in dialogo con la propria anima. E però sta, sottile e forse amara, l'osservazione di Pascal: «Non ci accontentiamo della vita che possediamo, ci sforziamo di riempire l'altrui» (Pascal, n. 147). La pienezza nel ripiegamento interiore è illusoria. L'uomo non basta a se stesso.

L'immagine di Nietzsche torna carica di verità e di provocazione. Zaratustra, sazio della propria solitudine, ritto in faccia al sole della cui presenza ha pure potuto inebriarsi per lunghi anni, anela all'incontro con gli uomini: «Ecco. La mia saggezza mi ha saturato fino al disgusto; come l'ape che troppo miele ha raccolto, ho bisogno di mani che si protendano» (Nietzsche, 1973, 3). Tenace nostalgia che parla della verità dell'uomo, di un'esigenza che ne attraversa la vita.

L'incontro con la persona ha una rilevanza singolarissima. Dove nasce un rapporto umano autentico il volto dell'altro s'impone con autorità invalicabile, come bene ha richiamato Lévinas (Lévinas, 1980).

D'altra parte la persona si manifesta singolarmente capace di riempire una vita. Per questo è vera e obbligante l'osservazione di Buber: «La parola fondante Io-Tu può essere pronunciata solo con la totalità dell'esistenza» (Buber, 1973, 7). Nei casi felici in cui l'incontro è riuscito il mondo dell'uno può diventare lo sfondo sul quale si muove e assume significato nuovo l'intera esperienza dell'altro. Ancora Buber l'ha richiamato in un'immagine evocatrice: «... il Tu riempie l'intero orizzonte. Quasi non ci fosse nient'altro che lui; e tuttavia ogni altra realtà vive nella sua luce» (Buber, 1973, 12).

Su questo sfondo di reciproca partecipazione trovano interpretazione fondante taluni atteggiamenti operativi in cui la totalità della persona è chiamata in causa. Dove le condizioni la rendono possibile può tradursi in azione condivisa, che tuttavia non sostituisce né deresponsabilizza; piuttosto stimola e garantisce.

Heidegger ha intuito nella solidarietà operativa la possibilità di un'esperienza singolare e appassionata: il giocare tutto in comune per un'unica causa restituisce gli uomini alla propria libertà (Heidegger, 1970).

L'azione concreta nelle sue disparate ramificazioni è in definitiva imperniata sulla relazione: soprattutto in quanto interpreta e lascia trasparire la gamma complessa dei rapporti e dei richiami che la sottende e che un'analisi accurata potrebbe anche decifrare (Blondel, 1963).

Cosicché la stessa azione dove la si interpreta nella sua origine e nella sua risonanza più profonda riconferma la parte perfino preponderante che l'altro vi assume, non solo e non tanto a livello di realizzazione concreta - pure importante - ma per il suo significato interiore e umanizzante.

Il tu non è affatto un oggetto passivo in cui l'io riversa se stesso o a cui si preclude: rappresenta piuttosto una singolare sorgente di sollecitazioni; agisce imperiosamente, per quanto spesso inconsciamente o tacitamente. Nel rapporto con l'altro l'uomo non trova solo lo sbocco proporzionato alla propria attività; trova soprattutto alimento al dispiegarsi della propria vita.

Il presagio della trascendenza

Allora al fondo della ricerca umana, dell'insoddisfazione e dell'inquietudine, c'è attesa segreta: di trovare la risposta, quella che interpreta e risveglia.

L'altro come persona è riferimento privilegiato: forse anche obbligato. Non avrà, né sarà la risposta: ne reca tuttavia il segno e il presagio. Ogni incontro per quanto vivo e profondo sembra appagare e deludere; forse più veramente alludere.

C'è un'attesa di reciprocità piena, mai corrisposta, e tuttavia sollecitante.

La ricerca fenomenologica più recente s'è fatta particolarmente attenta alla struttura di relazione che caratterizza la persona. Perciò ha situato l'uomo nel mondo (Heidegger), aperto all'incontro (Buber), disponibile alla risposta (Marcel). La stessa struttura psico-fisica dice il necessario rapporto con l'altro che segna inconfondibilmente la persona, di cui la divaricazione sessuale è segno misterioso e palese (Berdiaev), così preponderante da rendere ragione perfino di talune radicalizzazioni, senza dubbio mortificanti e unilaterali, eppure indicative (Freud).

Resta così alle spalle ed è superata una interpretazione dell'uomo secondo cui la dignità è rivendicata sulla base di un'individualità sufficiente e autonoma.

E solo sul fondamento di un rapporto costitutivo all'altro che l'uomo può legittimamente giocare se stesso; giocarsi con gli altri, giocarsi per gli altri. Cosicché il tema dell'autonomia non è pensabile che sulla base di una partecipazione in cui la libertà del dono e del rifiuto risulta possibile. Addirittura precisamente nel gesto di libertà affiora lo spazio proprio della persona che è in definitiva spazio etico.

Forse mai come nel rapporto interpersonale l'uomo sente la forza decisiva di sollecitazioni che lo trascendono, eppure gli parlano; che, lungi dall'obbligarlo, lo liberano. Risvegliano cioè risorse latenti o sopite e le mettono in gioco. Si potrebbe dire che l'altro è testimone e garante della libertà.

Così l'analisi del rapporto all'altro si è imposta come uno dei luoghi rivelativi della verità dell'uomo, la cui ricchezza e novità attingono a sorgenti misteriose e trascendenti.

L'itinerario esistenziale si distende in direzione alternativa alla riduzione fenomenologica. Questa tende all'essenza nella sua scarna nudità, quella all'esperienza nella totalità dei suoi rimandi. E qui che si annuncia in termini persuasivi la presenza altra e trascendente, cui la vita incessantemente attinge. L'esperienza esplorata nel presagio è testimone di trascendenza. La fede in definitiva è percezione immediata di presenza. Può affiorare spontanea di fronte alla maestà della natura: la rude asperità della montagna, la distesa della valle, lo sbocciare di un fiore, il fremito lieve del bosco nel primo mattino possono parlare con un'intensità sorprendente: la loro voce sottende un rimando, per lo più poco avvertito. Il salmista l'ha espresso in una parola carica di ammirazione: «O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra» (Sal 8). Forse intuitivamente ha dato ragione della maestà che avvolge la natura.

Ma se la sollecitazione alla fede affiora nel respiro vasto della natura, erompe più profonda e persuasiva nell'incontro con la persona. Dietro il volto, pure sorprendente dell'interlocutore, può delinearsi inaspettata un'altra presenza. Il bisogno situato e parziale nasconde una più profonda esigenza di solidarietà, di accoglienza, di comunione che l'incontro con l'altro suscita, non appaga. Il rapporto personale conserva una forza allusiva straordinaria, già rilevata: nessun interlocutore immediato è in grado di interpretare e di rispondere; è però richiamo all'unico da cui è legittimo attendere interpretazione e risposta.

La religione si muove su questi presupposti: l'esperienza, quando è autentica e coinvolgente, è carica di presagio: l'ammirazione può farsi preghiera; l'incontro trasformarsi in invocazione.

RICAPITOLAZIONE A MODO DI PARABOLA

Il testo che proponiamo è tratto dalla tradizione indù, dalle Upanisad, raccolte da Daniel Acharuparambil, che così le presenta: «Le Upanisad (800-300 a.C.) contengono effettivamente gli elementi più sublimi della speculazione filosofica e dell'esperienza mistica della tradizione indù. Malgrado l'eterogeneità sia del contenuto sia dello stile di presentazione, in esse domina un tema: il monismo dello spirito. L'approccio è prevalentemente spirituale-mistico anziché strettamente filosofico...

La ricerca principale dei veggenti upanisadici è quella di trovare la spiegazione ultima della realtà dell'esperienza - oggettiva ed esterna, e soggettiva e interna. Tale ricerca non era ispirata da una semplice curiosità intellettuale, ma dal desiderio ardente per trascendere le limitazioni dell'esperienza fenomenica, e per raggiungere il Reale, la Luce, l'Immortalità; e scoprono l'Assoluto, chiamato generalmente Brahaman o Atman» (Acharuparambil, 1986, 75).

Atman, luce dell'uomo (Brb. Up., 4,3,1-6)

Yàjnavalkya si recò un giorno da Janaka di Videha, ma aveva deciso di non discutere. Ma dopoché Janaka, re di Videha, e Yàjnavalkya ebbero parlato intorno al sacrificio del fuoco, Yàjnavalkya gli accordò una grazia, il re scelse di far domande a piacere e Yàjnavalkya lo esaudì. Il re per primo allora domandò: «Yàjnavalkya, quale luce illumina l'uomo?». «La luce del sole, o gran re - rispose quello - Con il sole come luce l'uomo giace, si muove, fa il suo lavoro, torna (a casa)». «E proprio così, Yàjnavalkya».

«Ma quando il sole è tramontato, Yàjnavalkya, quale luce illumina l'uomo?». «La luna gli è luce, o gran re. Con la luna come luce l'uomo giace, si muove, fa il suo lavoro, torna (a casa) ». «E proprio così, Yàjnavalkya».

«Ma quando il sole è tramontato, Yàjnavalkya, quando è tramontata la luna, quale luce illumina l'uomo?». «Il fuoco gli è luce, o gran re. Con il fuoco come luce l'uomo giace, si muove, fa il suo lavoro, torna (a casa)». «E proprio così, Yàjnavalkya».

«Ma quando il sole è tramontato, Yàjnavalkya, quando è tramontata la luna, quando il fuoco s'è spento, quale luce illumina l'uomo?». «La parola gli è luce, o gran re. Con la parola come luce l'uomo giace, si muove, fa il suo lavoro, torna (a casa). Perciò, o gran re, quando per il buio neppure la propria mano si scorge, là dove si leva una voce, là ci si dirige». «E proprio così, Yàjnavalkya».

«Ma quando il sole è tramontato, quando è tramontata la luna, Yàjnavalkya, quando il fuoco s'è spento, quando la parola più non s'ode, quale luce illumina l'uomo?». «L'Atman gli è luce, o gran re. Con l'Atman come luce l'uomo giace, si muove, fa il suo lavoro, torna (a casa)» (Acharuparambil, 1986, 80-81).

NOTE

1 Per un'inquadratura organica ed una elaborazione coerente dei processi interiori riferiti alla domanda di senso cf Trenti, 1993.

2 I brani citati sono riportati nel saggio su Nietzsche di Heidegger. Tendono a giustificare il nihilismo che attraversa l'intera storia della cultura occidentale. Cf Heidegger, 1961a, vol. 1°, 184, vol. 2°, 45.