Vincenzo Lucarini

(NPG 1994-05-60)

CARATTERISTICHE DELLA FASE

A questo punto è opportuno fare delle considerazioni di carattere generale sul cammino fin qui percorso dal gruppo. Ciò che si evidenzia è il realizzarsi di una certa stabilizzazione e integrazione all'interno del sistema gruppo.

Il gruppo esiste ormai come realtà dotata di caratteristiche e dinamiche proprie ed è meno esposto ai pericoli che invece precedentemente ne potevano compromettere l'esistenza. Da coloro che ne fanno stabilmente parte, il gruppo stesso viene percepito come un luogo e un punto di riferimento importante per la propria crescita.

Ovviamente ogni gruppo si porta dietro, dalle fasi precedenti della propria storia, problemi, difficoltà, conflittualità derivanti dal modo inadeguato in cui certe situazioni e processi sono stati affrontati.

Comunque, il fatto di essere riusciti a costruire una realtà sociale stabile in cui ci si trova sufficientemente bene, rappresenta un motivo di soddisfazione e gratificazione sia per l'animatore che per i membri del gruppo.

Questo fatto risulta ancora più significativo alla luce di quelle che sono le caratteristiche dei preadolescenti. Infatti, essi si vengono a trovare in una situazione in cui avvertono l'azione con- temporanea di forze opposte, come il bisogno di distanziamento e autonomia da una parte e quello di securizzazione e vicinanza dall'altra. Per cui possono facilmente agire in modo impulsivo nelle direzioni che di volta in volta vengono proposte dal gioco e dalle vicissitudini di queste forze contrastanti in azione.

Come si è più volte detto, il grosso problema è rappresentato dal fatto che le vicissitudini e le direzioni di queste forze sono determinate perlopiù da fattori emotivi, «di pelle», più che da fattori consapevolmente ed esplicitamente elaborati dal preadolescente.

La «stabilità» del gruppo

La stabilità che caratterizza il gruppo, in questa fase del suo cammino evolutivo, si basa su due tipi di processi.

Il primo è quello di progressiva strutturazione e definizione del gruppo in quanto sistema, dotato quindi di proprietà e caratteristiche che prescindono dai singoli individui. Il secondo è relativo ad un processo parallelo di tipo maturativo che riguarda i preadolescenti stessi. Si tratta specificamente della loro progressiva acquisizione della capacità di «mentalizzare». Parlare di mentalizzazione è fare riferimento a quel processo che permette di essere consapevoli delle emozioni e dei sentimenti rispetto a determinate persone o situazioni; una consapevolezza che funge da base per decisioni o azioni appropriate. L'agito si riferisce invece alla diretta e istintiva concretizzazione, sul piano della realtà, delle emozioni e dei sentimenti con cui si è alle prese.

La preadolescenza rappresenta un momento delicato di snodo tra queste due modalità. All'inizio, i preadolescenti tendono automaticamente e inconsapevolmente ad agire i propri vissuti. Ciò va fatto risalire sia alla novità, alla quantità e all'intensità dei vissuti a cui il preadolescente deve far fronte, sia al funzionamento cognitivo orientato sul piano operatorio. Successivamente, grazie alla maggiore familiarità con le nuove emozioni, alla loro progressiva accettazione e integrazione, e grazie anche alla maggiore capacità di riflettere e pianificare, si affaccia la possibilità di essere più padroni del proprio mondo interiore, di relativizzarlo e di poterne decidere in maniera più flessibile l'utilizzazione sul piano concreto.

Queste considerazioni ci mostrano il gruppo come una realtà sociale dotata di una certa stabilità e flessibilità, meno esposto quindi all'impatto di situazioni relazionali e personali che in precedenza potevano metterne in discussione l'esistenza o l'importanza.

In sintesi, un gruppo arrivato a questo punto mostra, a prescindere dai problemi e dalle difficoltà incontrate e che si porta dietro, che si è realizzata una sufficiente intesa e integrazione tra aspettative e interessi dei preadolescenti e offerta-risposta da parte dell'animatore.

Dal «fare» allo scambio comunicativo

Un altro aspetto caratteristico di questa fase è rappresentato dalla mino re importanza, e di conseguenza da una minore attenzione, nei confronti del fare. L'interesse verso le attività dell'area ludico-motoria si affievolisce, anche se continua ad avere comunque una certa rilevanza. Aumenta invece l'interesse per la dimensione socio-relazionale e comunicativa.

Anche questo passaggio va visto come risultante di una duplice azione. Da una parte è il frutto del cammino educativo del gruppo. L'obiettivo dell'animazione con i preadolescenti non è infatti quello della saturazione fine a se stessa degli interessi di cui i preadolescenti sono portatori. Ci si propone invece di permettere ai ragazzi di partire dagli interessi che loro hanno, per iniziare un cammino di progressiva apertura a nuovi e più articolati interessi a un livello più profondo di elaborazione.

Dall'altra parte va anche considerato il peso di un processo comunque in atto nei preadolescenti, per cui si accentua la tendenza a dare maggiore rilievo alle relazioni, agli affetti e alla comunicazione con i propri coetanei e con le persone ritenute significative. La dimensione relazionale e, con essa, quella affettiva nel versante interno e quella comunicativa nel versante esterno, occupano e preoccupano in maniera rilevante il preadolescente.

Su queste basi, viene a presentarsi al gruppo una possibilità nuova nel suo cammino maturativo.

Il passo, in maniera specifica, può essere fatto nella direzione di una maggiore focalizzazione e attenzione alle dinamiche relazionali e interpersonali all'interno del gruppo.

Ciò che viene a prospettarsi, in termini generali, è la possibilità di approfondire la dinamica comunicativa e relazionale che ha sede nel gruppo. In questo momento il gruppo può arrivare a configurarsi per i preadolescenti come un vero e proprio «laboratorio» dove poter esplorare, sperimentare, conoscere il mondo complesso e misterioso della comunicazione.

L'aprirsi di questo nuovo orizzonte evolutivo rende possibile l'attivazione e l'esplicazione di alcuni processi ad esso collegati.

Innanzi tutto, si permette ai preadolescenti di appropriarsi di strumenti di lettura della dinamica comunicativa del gruppo, nella direzione di stimolarli ad essere soggetti consapevoli, responsabili e critici del processo educativo che li vede interessati.

In secondo luogo fornisce informazioni e opportunità per cogliere il proprio modo di gestirsi nella relazione con gli altri.

Da un punto di vista più «vitale», l'essere immerso in un contesto di relazioni significative e coinvolgenti fornisce al preadolescente un sostegno affettivo ed emotivo che lo aiuta nel complicato processo di separazione-individuazione rispetto alle relazioni con gli adulti significativi.

Infine, da una prospettiva valoriale ed esistenziale, l'insieme delle relazioni che hanno luogo nel gruppo e il processo di consapevolizzazione e riflessione che viene ad attivarsi, rappresentano l'occasione per cogliere l'importanza delle relazioni faccia a faccia rispetto alla elaborazione del senso della vita e dei valori che ne permettono la costruzione.

Il laboratorio della comunicazione

Il mondo nuovo che si apre, a questo punto del cammino evolutivo, personale e di gruppo, dei preadolescenti permette perciò di approfondire il discorso della comunicazione, sia nell'aspetto pragmatico: quello delle leggi e dei meccanismi che lo regolano, sia in quello esistenziale e simbolico: quello delle disposizioni e degli atteggiamenti di fondo in cui sono rintracciabili il significato e il mistero della vita di ognuno e del modo di porsi verso la vita in generale. Quindi al centro c'è la comunicazione: come aspetto esterno e come possibilità di evocare e di far risuonare le dimensioni profonde e misteriose in cui si costruisce il significato della vita.

Questa scoperta è vissuta con entusiasmo e stupore da parte dei preadolescenti che colgono l'occasione di gettare uno sguardo e di assaporare questo ambito nuovo in cui possono impadronirsi di alcune conoscenze e abilità nella comunicazione.

È anche l'occasione in cui possono cominciare a cogliere quello che c'è dietro e che anima e orienta la comunicazione. Si tratta del livello delle disposizioni e degli atteggiamenti che vengono informati dai valori e dai significati.

Inoltre, è proprio il ricco mondo comunicativo e relazionale del gruppo che fornisce il «materiale» sul quale viene reso possibile il lavoro di elaborazione del quadro di riferimento. Il quadro di riferimento trae nutrimento da questo complesso mondo vitale, che porta in sé la spinta implicita verso la maturazione di valori, di atteggiamenti e punti di vista sulla vita. Si tratta, rispetto a questi fenomeni, di portarli alla luce e di evidenziarli come luoghi in cui il vissuto del gruppo struttura degli orientamenti di fondo che determinano la direzione evolutiva del gruppo stesso e sollecitano il cambiamento nei singoli.

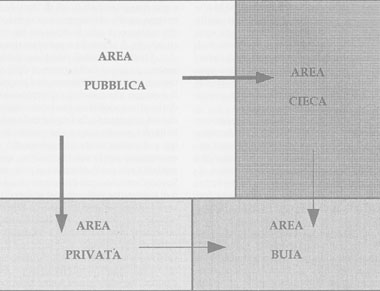

Dal punto di vista della finestra di Johary si nota un ulteriore ampliamento dell'area pubblica: a questo punto sono molte le informazioni e le conoscenze condivise da parte dei membri del gruppo rispetto agli altri. C'è inoltre una diminuzione dell'area privata, con contenuti che passano appunto all'area pubblica. Possiamo dire che rispetto a quest'area c'è un lavoro di intenzionale apertura e presentazione di materiali e contenuti che, nel clima di maggiore intimità e fiducia, vengono più facilmente comunicati agli altri. Inoltre, in questa fase, il clima di accettazione e stabilità permette ai preadolescenti di far affluire i contenuti dell'area buia, cominciando a intuirli e a prendere contatto con essi. Questa possibilità si può realizzare grazie a tre processi:

- la saturazione e il soddisfacimento di alcuni bisogni emotivo-affettivi all'interno del gruppo;

- le esperienze, le opportunità e gli spunti che in diversa maniera vengono offerti e resi possibili nella vita di gruppo;

- l'evoluzione e lo sviluppo delle capacità cognitive di analisi, riflessione, elaborazione delle informazioni rispetto al mondo esterno e al mondo interno.

Interessante è anche ciò che accade nell'area cieca. Infatti, grazie al clima interpersonale che si è potuto creare in gruppo, oltre all'autoapertura, per cui contenuti dell'area privata passano all'area pubblica, si realizza maggiormente la possibilità di feed-back che vengono dagli altri, per cui contenuti dell'area cieca passano anch'essi nell'area pubblica. È come se, in questa fase, da una parte ci si permettesse più facilmente di dare feedback e dall'altra si fosse più capaci di gestirli da parte di chi li riceve.

Ciò che si è realizzato è la sicurezza per cui anche aspetti negativi, critici o comunque le rappresentazioni diverse che gli altri mandano rispetto a quella che ognuno ha di se stesso, non vengono percepiti come attacchi personali o svalutazioni globali della persona. Viene quindi effettuata una differenziazione tra critica, valutazione negativa o comunque diversa e idea più globale e stabile di tipo positivo.

COMUNICAZIONE ANIMATORE-GRUPPO

Rispetto alla comunicazione del gruppo con l'animatore si rileva una notevole attenuazione dei processi di idealizzazione, oltre agli atteggiamenti ad esso collegati come la dipendenza, l'adattamento o la controdipendenza.

L'animatore viene percepito in termini maggiormente informati dalla realtà. In altri termini, viene visto «con occhi diversi» rispetto alle prime fasi, dove erano maggiormente attivi determinati bisogni e modi di porsi nei confronti degli adulti, alla base di situazioni emotive che distorcevano la percezione dell'animatore.

Si verifica, quindi, un'attenuazione significativa dei processi di idealizzazione di cui era fatto precedentemente oggetto l'animatore. Ciò non vuol dire che l'idealizzazione scompaia del tutto; risulta meno intensa. Conseguentemente, l'animatore perde le caratteristiche for-temente positive che i preadolescenti tendevano ad attribuirgli.

Nel vissuto del preadolescente apparirà come una persona meno comprensiva, meno in gamba e meno «perfetta» rispetto agli inizi Magari ci si cimenterà addirittura nel coglierne i difetti, i limiti o anche aspetti poco gradevoli.

Tutti questi elementi sono il segnale che i ragazzi tendono a vedere sia gli aspetti positivi dell'animatore che quelli negativi.

Il problema che si pone loro è di mantenere nei suoi confronti un senso di fiducia e di affetto, nonostante la scoperta dell'altra faccia dell'animatore.

L'interiorizzazione dell'adulto

Se la dinamica relazionale tra animatore e gruppo si è realizzata in un modo sufficientemente rispettoso e attento ai bisogni e al vissuto dei preadolescenti nei suoi aspetti più espliciti e in quelli meno evidenti, in questa fase siamo in presenza di un processo particolarmente importante. Si tratta della interiorizzazione delle funzioni svolte dall'animatore a livello di strutture interne della personalità dei preadolescenti.

Ciò rende possibile una risimbolizzazione delle rappresentazioni genitoriali, così da permettere un maggior sostegno nei confronti del processo di crescita e una maggiore possibilità di liberare le energie nuove che stanno emergendo e che mettono in crisi le strutture interne ed esterne di controllo e canalizzazione.

Queste funzioni vengono prima svolte e proposte dall'animatore e poi attivate e strutturate all'interno del gruppo. Il sostegno alla crescita, l'atteggiamento di rispetto e vicinanza per la vita nuova che sta emergendo, la fiducia nella positività del mondo nuovo che preme dentro e il conseguente atteggiamento di «permesso» per la sua liberazione, sono modalità con cui l'animatore si propone. Successivamente esse diventano elementi di fondazione della vita del gruppo, dei veri e propri «elementi organizzatori» e principi catalizzatori. Così arrivano a informare di sé il quadro di riferimento culturale che il gruppo elabora e che successivamente viene introiettato personalmente dai singoli membri del gruppo. Ciò è potuto accadere grazie a diversi fattori:

- la crisi del preadolescente, che vede premere il cambiamento, sente che sta perdendo i suoi punti di riferimento interni e coglie la contemporanea inadeguatezza dei punti di riferimento esterni;

- la situazione di fragilità e di instabilità che attraversa;

- la necessità di punti di riferimento che svolgano funzioni di contenimento e sostegno;

- la disponibilità dell'animatore e del gruppo a rivestire una funzione e un ruolo importanti che diventano quindi possibili luoghi e persone significative e che, mostratisi tali in seguito alle verifiche effettuate, vengono di conseguenza interiorizzate.

La posizione dell'animatore

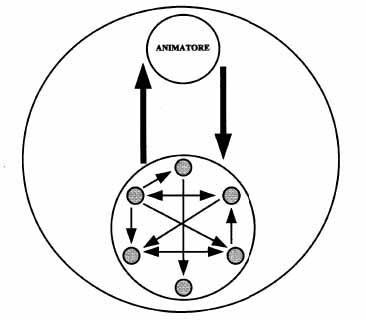

L'animatore si stabilizza maggiormente nella posizione di relazionarsi al gruppo nel suo insieme come interlocutore degli scambi comunicativi. Per quanto questo sforzo sia stato importante e significativo nella fase precedente, anche in questa fase l'animatore deve continuare a

porre particolare attenzione a impostare gli scambi comunicativi con il gruppo.

Si diceva che questa attenzione, più che essere proposta a livello di contenuti, deve essere fatta passare a livello implicito della comunicazione, partendo dal principio che tutte le questioni che riguardano il gruppo devono essere affrontate dal gruppo. Il gruppo deve diventare il luogo delle analisi, dei confronti, delle decisioni e delle verifiche.

Può essere forte la tentazione da parte dell'animatore di appropriarsi o di non mollare delle funzioni che lui ha svolte o che sta svolgendo. In questo modo spoglia il gruppo del suo potere ed evita di attivare delle risorse assai significative per la sua crescita e quella dei preadolescenti.

In questa fase la funzione che l'animatore deve attivare nel gruppo è quella di leggere la dinamica comunicativa a partire da quanto accade in gruppo. Deve permettere la progressiva abilitazione del gruppo rispetto alla capacità di cogliere e intervenire sul livello meta-comunicativo rispetto a quanto accade nel gruppo.

Si tratta chiaramente di un capitolo nuovo che si apre, della formazione di alcuni elementi di base in questa capacità, vista anche l'età dei soggetti membri, ma è pur sempre un momento fondamentale nell'evoluzione del gruppo.

In questa fase si presenta anche la possibilità che l'animatore venga cercato dai preadolescenti per affrontare situazioni personali e per fare confidenze.

Da una parte questo è il segno dei livelli di fiducia e di intimità che si sono pro-gressivamente approfonditi. Dall'altra l'animatore deve anche porsi in una prospettiva sistemica, per cui le comunicazioni vengono colte nelle loro possibili ripercussioni e valenze, esplicite o implicite rispetto a quanto si sta verificando nel gruppo in senso più ampio. Per cui, se la questione è un pettegolezzo, o un tentativo di triangolazione rispetto ad altre persone, o il tentativo di affrontare indirettamente problemi e conflitti o simpatie riguardante terze persone, è utile che l'animatore inviti la persona a riportare, per quanto possibile, il discorso nel gruppo.

È utile infine che l'animatore, anche in questa fase, tenendo conto delle variabili relative alla partecipazione e al coinvolgimento, tenga in conto possibili cambiamenti e variazioni nei feed-back positivi o negativi rispetto alla comunicazione tra sé e il gruppo. In questa fase egli può fare più affidamento sul gruppo, sulle sue capacità di cogliere ed evidenziare certe situazioni e di interrogarsi su di esse. Anche in questo senso l'animatore stimola il gruppo ad impossessarsi di alcuni strumenti di raccolta di dati, per poi esercitare le proprie capacità di analisi e di individuazione dei problemi.

Quindi, in maniera sempre più incisiva e sistematica, l'animatore si definisce a livello comunicativo rispetto al gruppo nel suo insieme e lo stimola ad esercitare le proprie funzioni e a prendersi la responsabilità di utilizzare le diverse potenzialità.

Si prende anche la responsabilità di confrontare il gruppo rispetto a decisioni prese e realizzazioni concrete, tra valori professati e qualità della comunicazione nelle relazioni che si stabiliscono all'interno del gruppo e del gruppo con l'esterno. È importante comunque distinguere il confronto dalla critica. La confrontazione ha l'obiettivo di stimolare il gruppo a cogliere le incongruenze e le contraddizioni tra quanto elaborato, professato e deciso e quanto di fatto viene realizzato, messo in atto e concretamente manifestato; la critica invece tende a porre dei giudizi e delle valutazioni negative a partire da punti di vista, idee e prospettive su cui il gruppo non si è espresso e su cui non c'è stata una elaborazione e una presa di posizione.

LA COMUNICAZIONE ALL'INTERNO DEL GRUPPO

Livello socio-organizzativo

A livello socio-organizzativo il gruppo raggiunge, in questa fase, il livello massimo di evoluzione possibile. Ciò nel senso che ogni gruppo raggiunge livelli e gradi diversi di funzionalità, efficacia ed efficienza rispetto ai compiti e alle attività che svolge. Una volta raggiunta questa fase il gruppo esprime il livello più alto di maturità possibile di funzionamento.

A questo punto o il gruppo si è strutturato in modo da permettere la partecipazione e il protagonismo dei diversi membri del gruppo in maniera coordinata e interdipendente, oppure presenta dei problemi rispetto a questo obiettivo. Tali problemi, per il grado di strutturazione che il gruppo ha raggiunto sulla base dell'esperienza e del tempo trascorso, risultano, a questo punto, meno facilmente risolvibili. Chiaramente la maturità di funzionamento rispetto al compito non va vista nei termini di tutto o niente, ma come situata su un continuum progressivo: il problema quindi non è se un gruppo funziona bene o non funziona bene da questo punto di vista, ma il grado di funzionamento, i punti forti e i punti deboli, le risorse e le difficoltà e il fatto che ci sia o meno un grado sufficiente di funzionalità.

La rete di comunicazione

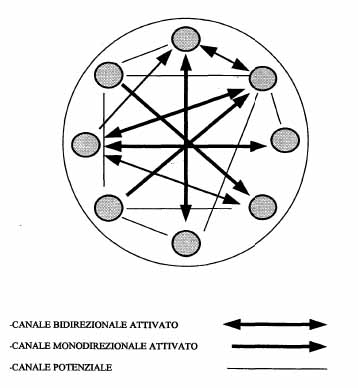

Dal punto di vista della rete di comunicazione si rilevano le seguenti caratteristiche:

- un elevato numero di canali di comunicazione attivati;

- una distribuzione abbastanza equilibrata dei canali di comunicazione, nel senso che non esistono differenze eccessive tra chi ha maggiori canali di comunicazione attivati e che ne ha di meno;

- un diametro della rete non molto ampio (numero di canali necessari per collegare i membri più marginali).

Queste caratteristiche evidenziano una situazione che strutturalmente permette lo scambio e la partecipazione fattiva di ogni membro del gruppo. Inoltre, proprio perché la comunicazione circola in maniera diffusa e i percorsi in cui si canalizza collegano in maniera equilibrata tutti i membri del gruppo, ne deriva anche che la gestione del potere, essendo collegata in maniera significativa a questa variabile, risulta più equilibrata e il potere stesso viene cogestito in maniera partecipativa dai preadolescenti.

La qualità degli scambi

Passando dagli aspetti quantitativi a quelli qualitativi dello scambio comunicativo si dovrebbero notare, in un gruppo arrivato ad un punto tale del suo sviluppo, interventi basati su elementi positivi relativamente al compito e alle relazioni. Ci sono interventi più sullo scambio emotivo che denotano maggiore intimità.

Un altro aspetto importante è l'uso del silenzio, che nelle fasi precedenti si tentava di evitare e che veniva visto come generatore di angosce e di tensione; ora invece viene vissuto più positivamente e può diventare un elemento comunicativo.

Stabilizzazione e fossilizzazione dei ruoli

Per quanto concerne i ruoli, si sta realizzando una situazione in cui ogni membro ha un suo spazio e un suo riconoscimento sufficientemente positivo rispetto a determinate funzioni rivestite nel gruppo. Il rischio è quello della stabilizzazione e fossilizzazione del preadolescente intorno al ruolo che maggiormente «funziona» all'interno del gruppo, nel senso che gli garantisce uno spazio e una identità precisi e un insieme di riconoscimenti affettivi da parte degli altri. La fossilizzazione intorno al ruolo implica una estremizzazione del modo in cui la persona ricorre a questo ruolo, per cui lo mette in atto con modalità particolarmente intense e in situazioni in cui verrebbe richiesta un'astensione o una maggiore modulazione. Ciò da una parte è il segnale che il preadolescente ha trovato una sua collocazione all'interno del sistema comunicativo, ma dall'altra ci segnala il pericolo di una riduzione della persona al ruolo che svolge e la difficoltà ad essere più flessibili e a poter sperimentare ruoli diversi che implicano una possibilità di arricchimento e di maggiore articolazione. Quando questo processo si manifesta nei termini descritti, è importante assumere una prospettiva di lettura che integri i due poli della questione: la persona interessata e il gruppo. In qualche maniera si realizza un certo tipo di compromesso adattivo che permette di mantenere l'equilibrio omeostatico del sistema gruppo e del sistema preadolescente. Per quanto riguarda il preadolescente, un suo attaccamento estremo al ruolo che riveste all'interno del gruppo ci fa ipotizzare l'esistenza di una difficoltà rispetto al livello interno di sentirsi importante e di sentirsi stimato. Così, l'aver individuato uno strumento, come quello del ruolo nel gruppo, che gli garantisce dall'esterno il soddisfacimento di queste esigenze, lo porta a ricorrere in maniera rigida e sistematica a questo strumento.

In una prospettiva più ampia, il ruolo che una persona riveste diventa importante per il gruppo, in quanto garantisce alcune funzioni più o meno significative per gli obiettivi che si stanno perseguendo. Quando un ruolo diviene funzionale, il gruppo stesso struttura una serie di aspettative rispetto allo svolgimento di quel determinato ruolo da parte del membro del gruppo in questione.

La responsabilità che il gruppo ha nel rinforzare questo processo è molto alta, anche se esso tende a rifiutare una tale responsabilità e ad addossarla completamente sul ragazzo che emette certi comportamenti e ricopre un certo ruolo. Al gruppo infatti sembra di non fare niente per stimolare e alimentare certi comportamenti. Un aspetto importante, per chiarire la questione, è relativo al modo in cui il gruppo fa ciò. Il modo in cui il gruppo attiva questo processo passa in gran parte sul livello non verbale. Perciò, quando il preadolescente si propone nella comunicazione, il gruppo tende a mettere in atto un'attenzione selettiva: e l'attenzione maggiore viene data a quei comportamenti che rientrano nelle aspettative che il gruppo ha verso il ragazzo; mentre vengono ignorati o svalutati, tramite l'indifferenza o segnali verbali di non approvazione, i comportamenti che non rientrano in questo ambito di aspettative.

Immaginiamo concretamente un preadolescente che sta per prendere la parola in un incontro di gruppo: da parte sua c'è una certa idea di quello che vuole dire e dei toni che intende usare. Nel momento in cui comincia a parlare, comincia anche a fare caso ai segnali non verbali che mandano gli altri; e dalle occhiate che mandano, dal segno di interesse che coglie, dai segnali di approvazione o meno, comincia inconsapevolmente a «limare» il discorso in modo da suscitare reazioni positive negli altri, arrivando così a corrispondere proprio alla rappresentazione e alle aspettative che il gruppo ha nei suoi confronti.

Lo stesso discorso vale quando nel gruppo si crea una situazione in cui diventa necessario un intervento di qualche tipo. Anche qui, a livello non verbale, il gruppo fa capire, tramite segnali di vario genere, che è proprio quella persona, che abitualmente fa interventi del tipo che servono in quel momento, che si deve fare avanti. Ciò diventa un vero e proprio «gancio», che tenta di stimolare l'attivazione di quella persona nel modo che serve al gruppo. Se, ad esempio, si verifica una situazione in cui due persone hanno una posizione diversa su qualche tema o argomento, e i toni diventano particolarmente accesi tanto da far innalzare il livello di tensione all'interno, il gruppo stesso si aspetterà che si attivi la persona che abitualmente interviene per smorzare i toni e riportare il discorso su un livello meno ansiogeno; o desidera che intervenga la persona che di solito fa battute scherzose tali da far sciogliere il clima teso. Allo stesso modo, se c'è una situazione di impasse su qualche discussione, ci si aspetta e si danno segnali non verbali affinché si faccia avanti la persona che viene ritenuta più intelligente o la più decisa tra quelle che fanno parte del gruppo.

Gruppo, ruoli, distanziamento

All'interno del gruppo si stabilisce quindi un sistema complesso di aspetta tive che, una volta strutturatesi, tendono a stabilizzarsi e fanno così da rinforzo, verso certi comportamenti e funzioni che le persone svolgono all'interno del gruppo.

Per i preadolescenti, ad un certo punto del loro sviluppo, è fondamentale la costruzione di un nuovo insieme di modalità comportamentali rispetto a quelle che fino a quel momento hanno messo in atto; ed è altrettanto essenziale che queste modalità comportamentali vengano riconosciute e «richieste» da un nuovo contesto socio-affettivo. In questo modo si offre loro la possibilità di cominciare a canalizzare e concretizzare il nuovo che sta emergendo. Ma è anche importante che, dopo questa fase, venga loro data la possibilità di distanziarsi dal ruolo che svolgono, di non «ridursi» alla funzione che rivestono, e poter così dare spazio ad altri aspetti di sé che li rendono più flessibili e «completi» come persone.

A questo proposito si può pensare a coloro che si pongono, e il gruppo si aspetta che lo facciano, come persone che hanno sempre qualcosa di intelligente da dire. In questo caso avvertiranno ogni volta l'obbligo interno ed esterno ad intervenire, a dover dire delle cose intelligenti, che lascino a bocca aperta gli altri, di modulare il proprio discorso su un piano razionale, lasciando fuori le emozioni. In questo modo si impedisce alla persona di essere spontanea, di non intervenire qualora non senta di farlo, di poter dire anche delle cose banali o di lasciarsi andare rispetto al piano emotivo.

Lo stesso processo si verifica nel caso della persona che interviene sempre in modo scherzoso e facendo delle battute. In questo caso il gruppo tenderà a reagire ridendo, anche quando la persona dirà delle cose serie o porrà qualche problema; ed essa sarà messa in difficoltà nel dare il proprio contributo o nel definirsi in altri modi diversi rispetto a quello di fare battute.

È importante quindi che si attivi la possibilità per i preadolescenti di potersi distanziare dai ruoli e scoprire la complessità, la ricchezza e le sfaccettature della propria personalità. Per fare questo il gruppo deve abilitarsi progressivamente a cogliere il nesso e la reciproca responsabilità, del gruppo e dei singoli che ne fanno parte, nel mantenere certi ruoli inadeguati nel caso che lo siano, o, anche se positivi di per sé, attivati in maniera sistematica ed estrema.

Questo processo di abilitazione nel cogliere in che modo le persone e il gruppo contribuiscano a mantenere e rinforzare concretamente certi ruoli, spinge in direzione della prospettiva generale della fase, che tende a mettere in rilievo la possibilità del gruppo di soffermarsi sulla comunicazione e sui ruoli; sulla consapevolezza rispetto al tipo e alla qualità della comunicazione che c'è al suo interno.

Si tratta, in poche parole, di stimolare il gruppo a leggere quello che accade ad un livello metacomunicativo. Chiaramente ciò va rapportato alle possibilità soprattutto cognitive dei preadolescenti, e quindi al livello di consapevolezza che possono avere nei confronti di sé e degli altri all'interno del processo interattivo.

Livello emotivo-affettivo

A livello emotivo-affettivo sono diversi i processi che vanno focalizzati ed esaminati.

Innanzi tutto si realizza una modificazione dei bisogni individuali rispetto al gruppo. C'è da dire a questo riguardo che, se all'inizio i preadolescenti erano fortemente focalizzati e presi dai propri bisogni legati alla personale fase evolutiva e a quella del gruppo, si era in presenza di un «io» che soverchiava in maniera netta il «noi». Nella situazione iniziale era soprattutto l'animatore che doveva farsi carico di sopperire a questa assenza di senso del «noi», attraverso tutta una serie di funzioni che per mettessero a questo «noi», sia dal punto di vista emotivo che da quello organizzativo, di decollare e strutturarsi.

In questa prospettiva i bisogni iniziali, molto diffusivi e potenti, vengono a trasformarsi e a bilanciare il senso «dell'io» con una maggiore attenzione alle necessità, alle richieste e alle incombenze del «noi». Si apre quindi la strada a bisogni di livello superiore, quali anzi-tutto quello di certezza/appartenenza.

Bisogno di certezza-appartenenza

Il bisogno di certezza/appartenenza implica che nel gruppo si cerchi anche un quadro di riferimento, un modo di intendere e di guardare alla vita che sia comune, negli aspetti essenziali, con quelli di altre persone. Cosicché, proprio sulla base di questa convergenza di più persone significative, ci si fa l'idea di riferirsi a qualcosa di «vero» e di «certo».

Questo processo fa sì che il preadolescente, trovando conferma a questo suo bisogno, si senta spinto maggiormente a far parte del gruppo; e ciò non solo nel senso del ricevere, ma anche in quello di dare in maniera fattiva il proprio contributo e impegno per la sopravvivenza, l'arricchimento e il miglioramento del gruppo stesso. Una conseguenza di ciò è l'aumento della pressione alla conformità e, con essa, la possibilità di una «introiezione» e identificazione con quelli che vengono percepiti essere i prodotti normativo-culturali del gruppo.

Coesione attorno ai contenuti culturali

All'inizio la coesione è essenzialmente di tipo emotivo ed è mediata da una rappresentazione del gruppo come luogo tutto positivo, quindi idealizzato. In questa rappresentazione assumono un forte peso i bisogni narcisistici e di securizzazione dei preadolescenti. Successivamente la coesione si basa sulla realtà del gruppo in sé. Il preadolescente, cioè, riconosce l'importanza che il gruppo ha acquistato nella sua vita e sente più vicini i contenuti culturali che il gruppo elabora e struttura.

Ciò che è utile sottolineare a livello emotivo-affettivo è proprio la presenza di questo processo, di questo investimento significativo verso quello che il gruppo va producendo nei suoi diversi aspetti, insieme all'impegno dei preadolescenti nel farlo proprio e nel sostenerlo.

Da questa osservazione derivano delle considerazioni più generali sulla differenza nel ciclo evolutivo di un gruppo di preadolescenti da quello degli adolescenti. Mentre con gli adolescenti in questa fase c'è già un processo di distanziamento e di uscita verso altre realtà che stanno per diventare il luogo primario del loro impegno e del loro investimento, per i preadolescenti invece c'è un investimento che si intensifica progressivamente proprio ora.

In questa fase infatti i preadolescenti sono ancora alle prese con un processo di costruzione di punti di riferimento, dopo che il loro impegno, personale e di gruppo, è ruotato molto sulla sperimentazione, sulla esplorazione e sulle verifiche delle esperienze realizzate.

È come se il gruppo venisse sottoposto più a lungo a processi di verifica rispetto alle proprie esigenze, bisogni e punti di vista; e che più a lungo svolgesse la funzione di luogo di contenimento dei processi di sperimentazione ed esplorazione.

Una volta che questi processi si sono realizzati e hanno avuto luogo, e il preadolescente continua a ritenere il gruppo come un luogo significativo, il gruppo stesso diventa un punto di riferimento abbastanza stabile. E proprio da questo punto comincia un nuovo processo di investimento, questa volta accompagnato da una considerazione positiva ma esperienziale del gruppo e una maggiore spinta all'impegno. E ancora in questo punto si possono situare altre scelte fondanti la strutturazione della propria identità, con particolare riferi mento al mondo dei valori e al mondo degli ideali.

Clima e rapporti affettivi

A livello affettivo, si possono presentare sentimenti di gratitudine e riconoscenza rispetto alle persone che fanno parte del gruppo. Questi sentimenti sono legati al fatto che le esperienze realizzate in gruppo hanno permesso di affrontare e gestire in maniera soddisfacente le problematiche di un momento particolarmente delicato come quello dell'inizio della preadolescenza.

Ciò è accompagnato anche da un senso di maggiore intimità e spontaneità nei rapporti interpersonali. Chiaramente quanto appena detto non è né esplicitato a livello relazionale né, molto probabilmente, è presente alla coscienza dei preadolescenti. È possibile invece dedurlo a partire dal clima e dall'investimento che si è venuto a realizzare nel gruppo.

Un altro aspetto importante è quello dei rapporti affettivi, delle simpatie particolari per le persone dell'altro sesso all'interno del gruppo. Se nella fase precedente questa dimensione affettiva veniva vissuta essenzialmente all'interno della propria interiorità, con la paura di essere scoperti e con la speranza di cogliere segnali della presenza di un sentimento uguale nell'altro o nell'altra, ora viene invece manifestato ed espresso, anche se ancora in termini poco chiari ed espliciti.

Questi fenomeni possono innescare dinamiche particolari nell'ottica più ampia del gruppo. Possono creare tensioni nelle persone interessate, se non c'è corrispondenza, e quindi condizionare la presenza e il coinvolgimento nel gruppo. Se invece c'è sintonia tra le persone, possono creare un certo senso di tradimento e un atteggiamento di di-stanziamento da parte degli altri del gruppo. In ultimo può capitare che si creino situazioni di competitività da parte di qualcuno rispetto al rapporto e ai sentimenti verso un altro o un'altra.

Questi fenomeni possono attivare una serie di processi al livello informale della comunicazione, cosicché molta importanza assume il modo in cui li si affronta a livello esplicito, come fenomeno che riguarda tutto il gruppo. Troppo spesso il discorso delle cotte e degli innamoramenti nel gruppo dei preadolescenti, forse ancora di più rispetto a quelli degli adolescenti, vengono considerati degli «incidenti» di percorso, delle cose che creano scompiglio nella vita del gruppo e che si desidererebbe non accadessero mai. Questo rimanda alla rappresentazione che si ha dei preadolescenti e delle loro dinamiche fondamentali, soprattutto quella affettivo-sessuale. Facilmente, nella prassi, queste ultime vengono considerate pericolose e scomode. Quindi, per quanto possibile, si cerca di non considerarle, addirittura di negarle. Se ciò non funziona, l'alternativa è di toccarle il meno possibile, ostentando un atteggiamento di benevola sopportazione. Questo atteggiamento, che spesso appartiene all'animatore, viene di conseguenza assunto e messo in atto dal gruppo, confinando questa area di esperienze in un limbo che impedisce di considerarle, rifletterci sopra e di vagliarne le conseguenze sui singoli e sul gruppo.

L'accumulo e lo scarto tra livelli

Le dinamiche affettive possono sommarsi alle altre dinamiche e formare un complesso sottobosco di dinamiche informali. A questo punto del suo sviluppo, il gruppo può aver «ammucchiato» in questo sottobosco tutta una serie di dinamiche che riguardano il li-vello informale: conflitti di potere, vissuti di tradimento, aggressività, scontenti per esclusioni, emarginazioni o ruoli negativi rivestiti nel gruppo. È chiaro che tanto maggiore è la consistenza di questo sottobosco, quanto più si creerà la sensazione di uno scarto tra il livello esplicito e formale, e la presenza di un «non detto», di un'altra «scena», alternativa a quella ufficiale, che condiziona, depotenzia e ridefinisce la comunicazione che avviene proprio al livello formale.

Questo scarto ha indubbiamente le sue radici nelle fasi precedenti. Nel caso in cui risultasse di dimensioni rilevanti, l'intervento finalizzato a ridurlo sarebbe alquanto problematico. Ciò anche a causa del fatto che nel frattempo si possono essere assommate tra di loro problematiche di vario genere, rendendo assai complessa la situazione. In aggiunta a questo va detto che, realisticamente, ogni gruppo ha al suo interno un livello informale, dove si muovono e agiscono dinamiche difficili da gestire a livello ufficiale. È dunque un livello che è impossibile eliminare del tutto. Il problema non è, quindi, quello della sua presenza o meno, ma della sua intensità e delle sue dimensioni.

Livello normativo-culturale

Dal punto di vista del livello normativo-culturale del gruppo, si presenta la possibilità di un lavoro di esplicitazione, consapevolizzazione ed elaborazione di un quadro di riferimento valoriale e delle relative indicazioni di standard normativo. Ciò permette di orientare la vita di gruppo verso particolari direzioni maturative. Fornisce inoltre una serie di stimoli che possono essere presi in considerazione ed assunti personalmente, all'interno del proprio qua-dro di riferimento da parte dei preadolescenti.

Il punto focale di questo lavoro è rappresentato dal portare alla consapevolezza il vissuto relativo all'esperienza forte di accoglienza e liberazione delle energie di crescita e della vita nuova che sta emergendo. Questo è reso possibile dalla costituzione del gruppo come luogo in cui si sono create le condizioni per questo fiorire della vita nuova.

Questo clima che fa da sfondo all'esperienza di gruppo, man mano che viene assunto a livello di consapevolezza, diviene un riferimento forte anche a livello normatvo. Diviene un «metro di misura» della comunicazione e della vita all'interno del gruppo.

Il clima e il vissuto a cui si sta facendo riferimento nascono innanzitutto dagli atteggiamenti e dal modo conseguente di impostare la relazione educativa da parte dell'animatore. Successivamente diventano patrimonio comune del gruppo e, progressivamente, vengono presi in considerazione ed assunti in maniera personalizzata da parte dei preadolescenti.

All'interno di questo processo si affacciano, a livello personale e a livello di gruppo, delle domande e degli interrogativi rispetto all'origine di questi atteggiamenti. Ci si può chiedere: «come mai l'animatore è così attento e appassionato alla nostra vita?». La ricerca di risposte adeguate permette di dare una certa importanza e rilevanza agli atteggiamenti e ai valori dell'animatore. Permette inoltre di evidenziare un percorso nella direzione di domande, per quanto iniziali, di senso.

La consapevolezza, l'elaborazione e l'assunzione degli elementi valoriali embricati all'interno dell'esperienza di accoglienza e di crescita vissuta fin lì, spinge il gruppo a fare i conti con questi aspetti, a verificarli e a confrontarli con la comunicazione che, ai diversi livelli, si realizza all'interno del gruppo, con l'animatore e con l'esterno; inoltre crea la possibilità di definizione di un continuum evolutivo sulla dialettica tra quei valori, che in maniera più o meno intensa sono stati vissuti sulla pelle dei preadolescenti, e il quadro normativo che il gruppo ha definito.

A questo punto diventano importanti il racconto dell'esperienza, la riflessione su cosa sta «oltre» questa esperienza, il trovare le parole adeguate e i linguaggi per dire e interpretare questa esperienza e per inventare parole e forme che siano significative per il gruppo e rappresentino un riferimento per la vita e l'esperienza di tutti.

Si tratta quindi di una fase assai ricca e delicata. In questa fase infatti il gruppo può essere ulteriormente stimolato a definire e a completare il lavoro iniziato nella fase precedente. Il lavoro dapprima riguardava proprio la creazione e l'articolazione di ciò che rappresenta il fondamento ideale e valoriale scoperto a partire dalle esperienze vissute insieme. Il lavoro successivo sta proprio nella esplicitazione di questo vissuto comune. Si tratta di dare una forma linguistica ed espressiva congruente con quanto scoperto, capace di farlo diventare memoria e «tesoro» da trasmettere.

Tutto ciò ha delle ripercussioni notevoli sia per i ragazzi che per il gruppo. Ai ragazzi fornisce dei punti di riferimento sui quali poter successivamente iniziare delle riaggregazioni interne come base per la costruzione dell'identità. A livello di gruppo, in seguito a questi processi, si verifica un maggiore senso di unità e di chiarezza rispetto ai fini e al senso dello stare insieme.

La coesione attorno ad «uno stile»

Quest'ultimo discorso fornisce l'occasione per cogliere i cambiamenti relativi al modo in cui si realizza la coesione in questa fase della vita del gruppo. Se in precedenza la coesione era più di tipo affettivo ed emotivo, e successivamente veniva condizionata da una maggiore consapevolezza rispetto alle funzioni che il gruppo poteva svolgere rispetto agli interessi personali, in questa fase la coesione diviene più matura.

Viene infatti a basarsi sulla elaborazione comune e sulla condivisione-accettazione di alcuni orientamenti valoriali. Ora ci si sente uniti da un modo comune di porsi in relazione con la vita. Ancora non siamo in presenza di una chiara e precisa tematizzazione; siamo in in presenza di una serie di punti sui quali si intuisce, a livello intuitivo e di vissuto, che c'è una convergenza. Ma si tratta pur sempre di un livello nuovo e diverso che rafforza e integra il senso di coesione che faceva leva su altre dimensioni.

Questo lavoro risulta importante per i preadolescenti in quanto permette di intervenire su dei processi significativi dal punto di vista della loro evoluzione:

- il vissuto e l'esperienza, come momento iniziale per la strutturazione di punti di riferimento valoriali e normativi, fa in modo che l'assunzione e l'interiorizzazione sia facilitata, in quanto viene a cadere il sospetto che si tratti di un tentativo di imposizione di regole e di controlli da una prospettiva eteronoma, e quindi soggetta a tutti i processi di controdipendenza e distanziamento come è destino di quanto viene interpretato e letto in questi termini;

- l'importanza del vissuto dell'esperienza che rimandano a degli atteggiamenti e a degli orientamenti all'azione, permettono di uscire dalla logica di applicazione rigida della dimensione normativa nella valutazione e nell'azione verso quanti se ne discostano.

Anche rispetto a questo discorso appare evidente la differenza tra il cammino del gruppo dei preadolescenti e quello del gruppo di adolescenti. Per gli adolescenti, infatti, il processo di elaborazione-definizione di un progetto, inteso come orientamenti valoriali che il gruppo si dà sulla base della riflessione sul proprio vissuto con l'apertura e l'interazione con altre prospettive di lettura, è un obiettivo su cui si lavora e a cui si tende con maggiore intensità e focalizzazione e in tempi più stretti di quanto e di come si faccia con i preadolescenti. I preadolescenti sono più impegnati in un contemporaneo lavoro di destrutturazione del mondo precedente e di esplorazione-sperimentazione di nuove modalità di organizzazione e definizione di sé e del mondo. I tempi di selezione e sintesi di prospettive sono perciò qui più lenti e richiedono un lavoro di attesa e di paziente rispetto verso i movimenti ricostruttivi; movimenti che si basano su elementi verificati come degni di fiducia e di importanza.

I valori come parametri di regolazione tra normalità e devianza

Un'area in cui il confronto tra il patrimonio di ideali e valori che vengono man mano individuati e i parametri, che in termini più concreti vengono seguiti nella vita quotidiana del gruppo stesso, è rappresentata dalla dinamica che si realizza tra normalità e devianza. In questa fase del percorso evolutivo del gruppo, i preadolescenti riconoscono in maniera più esplicita un nucleo di principi orientativi nei quali ci si riconosce e un insieme di norme e orientamenti che regolano il funzionamento del gruppo. Verso queste norme e orientamenti l'aspettativa, da parte dei ragazzi, è che vengano tenute in considerazione e rispettate da coloro che appartengono al gruppo. In realtà queste aspettative sono abbastanza rigide; si tollera poco, cioè, il fatto che non vengano osservate.

Questa scarsa tolleranza si può spiegare sia a partire da motivi dinamici propri del gruppo in quanto tale, sia facendo riferimento a fattori tipici della preadolescenza. Il preadolescente infatti si porta dietro dei residui delle fasi precedenti nelle quali la norma e il suo rispetto venivano intese in termini assai rigidi, e il fatto che non venissero os-servate portava automaticamente il senso di colpa e la necessità di una sanzione adeguata.

C'è quindi, nel gruppo di preadolescenti, una certa quota di aggressività, che si somma a quella normalmente presente nei gruppi in generale, pronta a scattare nei confronti del membro «deviante». In genere, la soglia oltre la quale scatta questa aggressività dipende da una serie di fattori quali:

- il tempo di appartenenza al gruppo;

- il ruolo che la persona deviante riveste all'interno del gruppo;

- il tipo di norma o regola o abitudine non rispettata;

- l'abitudinarietà o la casualità della «devianza».

La reazione aggressiva viene bloccata o attutita se la persona deviante appartiene al gruppo da poco tempo, se ha un ruolo importante nella vita di gruppo, se la norma non rispettata è di secondaria importanza e se, infine, la devianza ha un carattere di casualità e si presenta come circoscritta.

Al contrario, la reazione viene espressa e in termini di maggiore intensità nel caso in cui la persona deviante appartenga al gruppo da molto tempo, se ha un ruolo marginale all'interno del gruppo, se la norma o la regola non rispettata è considerata di maggiore importanza e se la persona è deviante in maniera sistematica e abitudinaria.

Il rischio che si corre è che la presenza di comportamenti e atteggiamenti che non rientrano all'interno di quelli che sono ritenuti giusti e adeguati dai membri del gruppo, diventi oggetto di reazioni automatiche che tendono ad intervenire sulla devianza per ricomporla o controllarla. Una reazione del genere appare più funzionale al mantenimento di un equilibrio omeostatico del gruppo. Il gruppo reagisce quindi in termini difensivi e non in termini educativi.

La gestione della devianza in termini educativi mira a stimolare il gruppo a vederla nella prospettiva di un evento utile su cui riflettere e sul quale lavorare, invece che un problema da cancellare in fretta, in quanto fonte di ansia e tensione nel gruppo.

Sarà importante aiutare il gruppo a relativizzare il comportamento o la persona deviante, a capirne cioè le motivazioni e le implicazioni soggettive; a cogliere i possibili legami con il contesto comunicativo e relazionale più ampio. In ultimo, il gruppo va confrontato sui modi in cui gestisce la «diversità» di qualcuno; ed in particolare quanto questa gestione appaia informata e caratterizzata dai valori e dagli atteggiamenti sui quali il gruppo dice di riconoscersi. La devianza, quindi, da problema da cancellare e risolvere al più presto, diviene occasione per aiutare il gruppo ad aumentare le sue capacità di comprendere e rispettare il vissuto che sta dietro la diversità; come occasione per allarga-re, rendere più flessibile il sistema di riferimento del gruppo, caratterizzandolo in maniera maggiore e più consapevole dei valori ai quali credere.

Un'ultima considerazione riguarda la relazione tra questi processi e la tra-sformazione-evoluzione del senso di coesione. Se precedentemente, infatti, il senso di coesione si basava più su fattori emotivi-affettivi e organizzativi, ora si aggiunge un'ulteriore componente, rappresentata dal sentirsi coesi in quanto accomunati da una prospettiva sulla vita che, a partire dal vissuto, si va facendo man mano più consapevole.

La comunicazione del gruppo con l'esterno

Nella comunicazione del gruppo con l'esterno si nota, da parte del gruppo, una maggiore attenzione e una maggiore presa in considerazione di quanto accade nel suo contesto più prossimo e in quello più generale. L'attenzione implica un maggiore coinvolgimento e una maggiore presenza, anche se la prospettiva in cui questo si realizza non è ancora e non può essere altrimenti che quella di uno spazio in cui incontrare proposte, stimoli, modelli, per allargare e arricchire il proprio orizzonte di ri-ferimento, oppure per vedere nella loro concretezza alcuni elementi di riferimento.

La tendenza risultante è quella dell'allargare il proprio orizzonte in maniera sempre più ampia, ad esplorare questi nuovi spazi, ad allacciare una comunicazione con le realtà significative e a lasciarsi interpellare da stimoli e situazioni particolari.

L'INTERVENTO EDUCATIVO

L'obiettivo globale di questa fase è quello di favorire nel gruppo l'attenzione ai processi comunicativi che si realizzano al suo interno, permettendo ai preadolescenti di coglierli e di esserne consapevoli, stimolandoli, nel contempo, a farli divenire il contesto di scoperta, elaborazione e confronto di orientamenti valoriali condivisi in maniera esplicita.

Obiettivi intermedi

Aiutare a scoprire le persone oltre i ruoli

L'acquisizione e la strutturazione dei ruoli è, come si è visto, un punto importante del processo educativo nel gruppo. Esso non rappresenta, però, la parte finale né l'obiettivo ultimo di questo processo, ma è da considerarsi come un momento intermedio. Infatti, ciò a cui il gruppo va progressivamente abilitato, non è solo una comunicazione tra «ruoli», quanto uno scambio profondo tra persone che, tra l'altro, rivestono in quel gruppo determinati ruoli. Più che un contesto limitante e restrittivo, il gruppo deve divenire un luogo in cui le persone possono scoprire e manifestare aspetti di sé. Occorre quindi chiedersi, a questo punto, se e in che misura il gruppo che si sta costruendo sia un contesto di questo genere.

Accanto alla verifica a cui il gruppo va stimolato rispetto a questo punto, si apre un percorso parallelo attraverso il quale si aiutano i preadolescenti a porsi in modo sempre più attento di fronte agli altri, per saperli vedere come persone che esprimono un vissuto e dei sentimenti, oltre che delle idee. Il fine è di aiutarli ad acquisire la capacità sia di mettersi nei panni dell'altro, per cogliere le sfaccettature del suo vissuto e della sua esperienza, sia di assumere verso queste un atteggiamento di rispetto. In questo modo la comunicazione che si stabilisce è sempre di più relazione tra persone, a prescindere dai ruoli che si rivestono all'interno del gruppo.

Stimolare il gruppo a definire in maniera esplicita il suo sistema di riferimento

In questa fase si creano le condizioni perché il gruppo possa tirare le fila delle esperienze e del vissuto comune. Nelle fasi precedenti l'animatore era impegnato maggiormente nel creare le condizioni di accoglienza e di fiducia onde permettere ai preadolescenti di dare via libera alle energie di crescita. Successivamente aveva favorito un impegno più attivo dei membri del gruppo, al fine di renderli partecipi e protagonisti della gestione del gruppo. Ciò che attende ora il gruppo è il passare ad una coscienza riflessa di questo cammino, alla esplicitazione e alla condivisione di ciò che, a livello di valori, ne ha permesso la realizzazione. Da un'esperienza significativa di crescita all'interno di un contesto di relazioni che hanno permesso la liberazione delle energie di crescita e la realizzazione del cambiamento, si passa ora ad un lavoro più mirato, alla riflessione, allo scambio, al confronto e all'integrazione di questo vissuto e della logica che lo ha sotteso.

La focalizzazione su questi processi è finalizzata ad aiutare il gruppo a recuperare ciò che sta alla base dell'esperienza stessa realizzata al suo interno, di prendere coscienza e di formulare una serie di punti nei quali il gruppo crede (il «credo» del gruppo) e che definiscono la prospettiva di massima entro cui si muove. Dalla memoria dell'esperienza e del vissuto del gruppo si passa a far leva sui processi di riflessione, consapevolezza ed elaborazione. Ciò permette di far «sporgere» il gruppo leggermente oltre il confine della propria esperienza, di cominciare a muoversi su un terreno in cui personalmente e come gruppo si è chiamati ad esprimere una prospettiva più ampia a cui riferirsi. Sono processi che fanno meno leva sull'emotività e sull'affettività, e che puntano a valorizzare le risorse nuove, quali la capacità di riflettere e analizzare l'esperienza, oltre che quella di cogliere e scommettere su delle intuizioni di valore.

Si tratta, in sintesi, di una fase assai delicata, che apre il gruppo a orizzonti maturativi nuovi. La possibilità di esplicitare e definire il proprio sistema di riferimento fa sì che il gruppo diventi una sorta di laboratorio culturale. Nel dire questo è necessario anche tener presenti i limiti che i preadolescenti presentano rispetto alla possibilità di «lavorare» sulle esperienze personali. Siamo in presenza di processi che sono in una fase iniziale di attivazione e che vanno sostenuti educativamente.

Infine, in questa situazione di iniziale «elaborazione», occorre creare la possibilità di un confronto con altre prospettive, stili, valori e intuizioni. Anche questo confronto va chiaramente realizzato a partire dal vissuto dei preadolescenti, dai loro interessi e dalle domande che si fanno presenti.

Confronto tra il sistema di riferimento e la vita concreta del gruppo

Nel momento in cui il gruppo è impegnato nella definizione del suo sistema di riferimento, è importante che questa sua progressiva ed esplicita articolazione sia accompagnata da una costante interazione con la vita concreta che il gruppo sviluppa.

In questo modo i riferimenti che il gruppo si dà nascono in contatto e in relazione all'esperienza diretta del gruppo, e risultano aperti a verifiche e confronti con stimoli che sorgono dal «campo» della vita di gruppo. Il gruppo va quindi invitato a vedere in che modo i suoi punti di riferimento, definiti insieme, trovino spazio e vengano vissuti al suo interno.

Questa interazione continua tra vissuto e sistema di riferimento non va vista nei termini di richiamo rigido del gruppo a comportarsi in un determinato modo. Non è finalizzata quindi alla induzione di certi comportamenti con richiami forti, sulla base dei valori e degli orientamenti che il gruppo si sta dando. Va invece vista nella prospettiva di prendere spunto dalla vita reale per aiutare il gruppo e i suoi membri ad allargare la prospettiva di osservazione, per arricchire la capacità di leggere il vissuto a partire dai riferimenti che ci si è dati, e affinare e calibrare i propri atteggiamenti in un percorso paziente e progressivo.

Imparare a riflettere sulla comunicazione che avviene in gruppo

Punto cruciale di questa fase è quello di permettere al gruppo di imparare a cogliere e a soffermarsi sui processi comunicativi che vengono attivati al suo interno. Un aspetto importante, all'interno di questa prospettiva, è rappresentato dalla differenziazione del livello dei contenuti da quello della relazione. Oltre a sensibilizzare il gruppo alla percezione di questo duplice livello, l'animatore deve anche progressivamente fornire delle chiavi per individuarli e decodificarli nel concreto della comunicazione. Insieme alle parole viene posta attenzione ai messaggi non verbali: al tono della voce, alla mimica della faccia, al movimento delle mani, alla posizione del corpo, ecc.

Andando oltre le parole, si impara a cogliere la complessità della comunicazione che si realizza tra i preadolescenti in gruppo, a focalizzare i significati meno superficiali che i membri del gruppo attribuiscono alla relazione che si attua tra di loro.

Il gruppo diviene quindi anche contesto di scoperta, di arricchimento, di consapevolezza ulteriore, e in quanto tale questa risorsa va gestita con attenzione e rispetto. Ciò significa che i ragazzi vanno educati a divenire consapevoli dei significati che attribuiscono ai messaggi che ricevono, a condividerli, ma anche a verificarli e confrontarli con i significati che gli altri intendono comunicare.

Fare attenzione agli stimoli e alle provocazioni che vengono dall'esterno

Anche se il gruppo in questa fase risulta focalizzato su processi interni di definizione del proprio sistema di riferimento, diviene importante che l'animatore aiuti il gruppo a divenire sensibile agli stimoli e alle provocazioni che vengono dalla realtà circostante.

Pur risultando importante fare in modo che il gruppo si strutturi come contesto di relazioni significative e coinvolgenti, quindi maggiormente protettivo rispetto a ciò che accade fuori, allo stesso tempo ciò non deve essere visto come l'obiettivo finale dell'esperienza che si realizza in gruppo.

Perciò, quando il gruppo si è progressivamente strutturato come realtà sufficientemente calda e protettiva, l'animatore non deve accontentarsi di questo, ma cominciare ad aprire il gruppo in modo sempre più ampio ai problemi, alle difficoltà e alle sfide che provengono dalla realtà circostante.

Lo scarto tra l'esperienza di gruppo e la situazione del mondo esterno provoca inevitabilmente interrogativi, considerazioni, riflessioni, che non possono non essere presi in considerazione nel processo di definizione dei punti di riferimento valoriali che il gruppo si dà. L'incontro-scontro tra realtà di gruppo e realtà esterna non è finalizzato, come è stato già ricordato, all'immediato e sistematico impegno dei preadolescenti nelle situazioni problematiche e di sofferenza con cui si confrontano. Il fine è piuttosto quello di invitare i preadolescenti a fare i conti con questo scarto, senza però premere troppo su questo tasto, ma lasciando che a livello personale e a livello di gruppo vengano colti appelli e sfide.

INDICAZIONI PER L'ANIMATORE

I pericoli

I rischi che l'animatore corre, a livello relazionale, sono legati al processo di definizione del quadro di riferimento del gruppo. Il rischio è quello di assumere tutto su di sé il carico di svolgere un compito che, invece, riguarda per una grossa parte il gruppo.

L'animatore, cioè, deve rendersi conto che il quadro di riferimento del gruppo ha un aspetto di contenuti e uno di processo. I contenuti riguardano i punti specifici intorno ai quali il gruppo si riconosce, sui quali fonda la propria identità e basa alcune aree di coesione. Il processo si riferisce al modo in cui questi contenuti vengono elaborati; riguarda il metodo per definire questi contenuti. Nell'ottica dell'animazione è importante che i due di scorsi vadano di pari passo. Anzi, per molti versi il processo di definizione dei contenuti diviene un criterio di verifica dei contenuti stessi. Non è tanto importante, quindi, che l'animatore sostituisca il gruppo nel complesso e faticoso processo di esplicitazione, riflessione, elaborazione e verifica del quadro di riferimento. Ciò può contribuire a fissare in maniera chiara, organica e articolata il credo del gruppo; ma il gruppo stesso potrebbe sentirsi estraneo e lontano dalla formalizzazione che l'animazione si è fatto carico di dare al vissuto e all'esperienza.

Gli aspetti da privilegiare

In questa fase l'animatore deve quindi aver cura di privilegiare le energie e l'impegno diretto dei membri del gruppo nel fare il punto in termini più chiari ed espliciti su ciò che rappresenta il loro quadro di riferimento. Oltre a fare il punto su quanto già esiste, il gruppo dovrebbe impegnarsi a rilanciare, ad aprire nuove prospettive di crescita.

In tutto ciò l'animatore svolge un ruolo importante, ma non da protagonista esclusivo.

Egli dovrebbe preoccuparsi di aiutare a esplicitare, a far venire alla luce, a collegare, verificare e integrare i punti del quadro di riferimento del gruppo. Dovrebbe quindi avere la capacità di la sciare spazio al gruppo e di rispettare il punto dove si trova. Si tratta cioè di accettare che il cammino del gruppo avvenga in termini non lineari, né schematici, né sistematicamente progressivi e prevedibili. Si tratta molte volte di un cammino a zig-zag: si presentano regressioni; su alcuni punti si procede più spediti, mentre su altri permane confusione e c'è maggiore lentezza. Se l'animatore non accetta questo, sarà tentato di pretendere dal gruppo qualcosa che il gruppo non può dare e di conseguenza si sentirà in dovere di fare lui stesso il lavoro mancante.

Tecniche di animazione

4° fase

Criteri di scelta

Per questa fase abbiamo scelto e suggerito quelle tecniche che risultano in sintonia e favoriscono l'acquisizione degli obiettivi evolutivi della fase e facilitare la presa di coscienza del livello raggiunto. Indichiamo qui i seguenti sub-obiettivi:

* favorire la comprensione delle dinamiche relazionali;

* cogliere la ricchezza della comunicazione in gruppo;

* stimolare e sostenere nel processo di definizione dell'identità del gruppo;

* appropriarsi della storia e della memoria del gruppo.

Tecniche specifiche

1. Sociogramma.

2. Il termometro del gruppo.

3. La favola del gruppo.

4. La biografia del gruppo.

5. «Il denominatore comune di gruppo».

6. Se il gruppo fosse...

7. Un gruppo da sogno.