Dalmazio Maggi

(NPG 1972-02-80)

In molti contesti è ritornata l'affermazione della centralità della vita di gruppo, per una educazione completa alla socialità e per una viva esperienza di chiesa. Nella monografia «Preadolescenti: un problema per gli educatori» (1971 /5) esiste uno studio attento ed approfondito del tema, in rapporto alle esigenze specifiche dei preadolescenti.

Il discorso, però, per passare nella prassi quotidiana, ha bisogno di traduzioni concrete, ha bisogno di assumere il sapore spicciolo delle cose di tutti i giorni. Per i giovani, spesso, si è parlato di «gruppo» con questa quotidianità. Una serie di articoli, in programma nell'anno editoriale in corso, svilupperanno ulteriormente l'argomento.

Era scoperto invece l'arco della preadolescenza. Un vuoto preoccupante, in prospettiva pastorale. Perché è oggi facile la tentazione di utilizzare le categorie proprie dei giovani «anche» per i preadolescenti. Questo articolo e i prossimi (questo è il primo di una serie) hanno l'intento di coprire questo «vuoto».

L'autore ha utilizzato talvolta materiale già apparso anche sulle pagine della rivista. Ma lo ha fatto proprio per educare a «rileggere in chiave preadolescenziale» le proposte avanzate. Se a qualche lettore affezionato alcune pagine possono apparire a prima vista già risapute... si noti il taglio tutto particolare con cui esse sono presentate. Qui, in oggetto, sono decisamente i preadolescenti: l'autore ci guida a quell'opera di «adattamento critico» su cui tante volte ha insistito la rivista.

PRIMA PARTE

ALLA CONQUISTA DELLA SOCIALITÀ

DALLA BANDA AL GRUPPO

Il ragazzo scopre nuove energie fisiche, si accorge di svilupparsi nella altezza, nella forza muscolare e vuole dimostrare questa sua nuova situazione, confrontandola con altri.

Nessuno in casa gli può servire come vero termine di confronto per queste sue nuove esperienze, perché nessuno si trova in condizioni identiche alle sue.

La ricerca di «termini» di confronto porta il ragazzo a incontrare i suoi coetanei in una «squadra», in una «banda».

L’interesse più vivo è per i giochi comuni e per gli sports collettivi, in cui ognuno può dimostrare la sua abilità. Le attività della «squadra» e della «banda» possono essere assai varie: giochi, competizioni sportive, esplorazioni, battaglie, dove il prestigio personale e l'onore della «banda» spesso sono in gioco.

Le doti più apprezzate sono normalmente le capacità estrinseche, di tipo fisico-atletico e le abilità tecniche che portano un immediato effetto. Ogni ragazzo vuole un suo ruolo nella «squadra» e cerca di conquistarselo, dando tutta se stesso, per lo più dimostrando la sua forza fisica, e poi difende accanitamente il ruolo conquistato.

A questo proposito è significativo come è vivo nei ragazzi il desiderio di indossare, nel gioco, non una maglia qualsiasi, ma la «sua» maglia, quella con «il suo numero».

In queste «squadre», in queste bande è considerevole l'influsso del

capitano», del «capo», che spesso può giungere all'emarginazione o all'espulsione di un membro, con l'approvazione degli altri, normalmente per poter rendere di più, per riuscire meglio in una attività.

La durata di queste squadre e la loro coesione è molto varia: dalla occasionalità di un risultato alla stabilità per interi periodi di attività. Durante la pre-adolescenza, per una accentuazione dello sviluppo somatico, dovuto alla pubertà, si acuisce la ricerca di prestigio personale nel settore sportivo e incomincia anche un interesse per il settore «atletico», che è preferito talvolta perché permette una affermazione più personale.

Ma il ragazzo attraverso la scuola, i contatti sociali sempre più ampi, io sviluppo della sua intelligenza incomincia a scoprire e ad essere sensibile ai propri sentimenti e ai sentimenti degli altri.

Anche in questo campo non trova termini di confronto «vero»

nell'ambito della sua famiglia. La sua sensibilità è acuita dalle frustrazioni nel rapporto con i genitori, specialmente nell'ambivalenza del sentimento di emancipazione.

Il ragazzo vive in una profonda incertezza circa il suo valore personale e il valore delle proprie idee e dei propri sentimenti. Ha bisogno quindi di un termine di paragone che corregga o confermi l'immagine di sé. Incomincia a distinguere tra compagni di «squadra», apprezzati sempre per le loro doti estrinseche di efficienza sportiva e atletica, e i compagni-amici di «gruppo», che sono stimati per le loro qualità intrinseche, per i loro tratti di carattere, per la loro personalità.

Con gli amici di gruppo «il ragazzo si sente libero di poter giudicare gli altri, mentre avverte nello stesso tempo di essere giudicato dagli altri; avviene insomma che il ragazzo studia gli altri e, attraverso gli altri e le loro reazioni, egli studia, se stesso, acquista maggiore coscienza di sé, sperimenta la sua capacità di attirare gli altri o si rende conto di esserne rifiutato» [1].

In questo gioco di interazione sociale vengono via via emergendo individui che polarizzano la simpatia e che possono assumere il ruolo di leader; il fascino che emana da queste «stelle di attrazione» può essere tale che molti ragazzi o adolescenti vi si sottomettono, in modo più o meno cosciente, sino al desiderio di imitazione e di identificazione [2].

Nelle ricerche effettuate è significativo che i ragazzi, descrivendo il loro compagno scelto come modello non si sono soffermati sull'aspetto esteriore ma piuttosto sui tratti del carattere e della personalità. Le caratteristiche più stimate sono la coscienziosità nel compimento del proprio dovere, la socievolezza, la vitalità [3]. L'altruismo, la comprensione, la disponibilità del modello possono essere sintetizzate in una frase che ricorre spesso: «Per me è come un fratello» [4].

IL GRUPPO: UNA META DA RAGGIUNGERE

Non è sufficiente radunare un certo numero di ragazzi in qualche posto, con qualche cosa da fare, per costituire un gruppo.

Occorre chiarire il concetto di gruppo, che poi potrà essere tenuto presente come meta educativa.

Il gruppo «è un insieme, relativamente ristretto, di persone che hanno uno o più obiettivi comuni fissati da loro e che si mettono d'accordo sui mezzi da utilizzare per raggiungerli, e sulla distribuzione delle funzioni e dei ruoli tra loro» [5].

– insieme = formano un tutto omogeneo e coerente.

– persone = si tratta di esseri umani, con la propria personalità, la propria ricchezza, originalità potenzialità [6].

– obiettivi comuni = l'obiettivo del gruppo è in certa maniera il denominatore comune delle aspirazioni individuali. Nella misura in cui i Membri possiedono una visione esatta e chiara degli scopi da raggiungere si sentono coinvolti personalmente.

– fissati da loro = occorre tener presenti realisticamente i limiti propri dell'età. preadolescenziale. Però questa condizione, da realizzare gradualmente ma decisamente, sembra essenziale perché determina nei ragazzi i sentimento che essi sono direttamente e intimamente coinvolti e che i gruppo è un «affare loro».

– accordo sui mezzi = la maggior parte dei mezzi si pone sia a livello delle idee sia a livello operativo.

Occorrono numerosi scambi di idee e incontri per raggiungere quell'accordo che permetterà di scegliere anche le iniziative più rispondenti.

– distribuzione delle funzioni e dei ruoli = ogni componente del gruppo possiede una sua caratteristica peculiare e occupa in determinati momenti una certa posizione privilegiata nel gruppo.

ci sarà il momento del leader, dell'organizzatore, del comico, del ragionatore, ecc.

Ciascuno di questi ruoli è in funzione sociale.

Ciascun membro ha dunque qualche cosa da fare, prende in certi momenti delle iniziative, si sente responsabile dell'andamento dell'insieme.

Ogni ragazzo si abituerà a rendersi conto che la sua attività ha delle ripercussioni benefiche o meno sulla vita del gruppo [7].

Tutti questi elementi analizzati contribuiscono alla formazione di una coscienza di gruppo, che fa sì che i membri siano attaccati al loro gruppo, si abituino a coprire ruoli diversi a servizio della comunità.

Tipi di gruppi

Ogni ragazzo che si incontra appartiene a innumerevoli gruppi umani. Questi gruppi sono di origine molto diversa e si reggono su criteri vari. Sembra molto interessante la presentazione [8], che basa i tipi di gruppo su due dimensioni:

– Se centrati di più sulle persone o sulle attività.

In alcuni gruppi è più importante ciò che si fa; per es., un gruppo di aeromodellisti, di filatelici, di sportivi, ecc.; in altri gruppi invece è più importante il rapporto interpersonale: per es., i gruppi di riflessione, di interesse sociale, di amicizia, ecc.

– Se istituzionalizzati-obbligatori o spontanei.

Esistono gruppi che sono «normalmente obbligatori» o imposti, dei quali bisogna essere membri per ricercare sicurezza e vantaggi sociali, per garantire i propri interessi: per es., classi scolastiche, gruppi di ricerca, ecc.

Altri gruppi sono spontanei e liberi, perché vi si aderisce seguendo le proprie ispirazioni e le proprie preferenze senza che sia esercitata alcuna pressione.

In questa categoria si collocano la maggior parte dei gruppi o movimenti giovanili.

È molto importante notare che queste dimensioni a volte sono integrate fra loro, anzi soprattutto per i preadolescenti devono essere integrabili, come avviene quando si fanno delle riflessioni sulla coesione-amicizia (rapporti-interpersonali) dei componenti di una squadra di calcio (rapporti di efficienza operativa) o quando si entra liberamente in un gruppo organizzato e istituzionalizzato.

Coesione interna

Si può definire il gruppo anche in base alla coesione sociale che vi si riscontra.

È importante conoscere quali fattori incidono sulla maggiore o minore coesione di un gruppo.

Dal punto di vista educativo è essenziale conoscere questi dinamismi interni.

Ecco alcune considerazioni al riguardo [9]:

• Se gli interessi del gruppo sono centrati sulle attività ci sarà poca coesione; se sulle persone ci sarà molta coesione.

• Se i contatti nel gruppo sono occasionali e sporadici avremo poca coesione; se sono frequenti avremo molta coesione.

• Se il leader del gruppo è un adulto si riscontrerà minore coesione; se è uno del gruppo, espresso liberamente dagli stessi componenti, si riscontrerà maggiore coesione.

• Se i gruppi sono piuttosto formali, con strutture rigide e gerarchizzate c'è da aspettarsi poca coesione, se sono spontanei e più fluidi ci sarà maggiore coesione.

CARATTERISTICHE DEI GRUPPI «PREADOLESCENZIALI»

Il periodo preadolescenziale, di cui ci interessiamo in modo particolare, come tutte le età non è facilmente delimitabile e caratterizzatile. Si situa tra la fanciullezza e l'adolescenza, periodi che risultano più studiati [10], e quindi i preadolescenti «in gruppo» appaiono ora con caratteristiche della prima, ora con caratteristiche della seconda situazione.

Dal punto di vista educativo si può correre il pericolo di animare gruppi di preadolescenti in maniera troppo infantile, obbligandoli a una passività e a una dipendenza schiacciante, o ponendoli di fronte a responsabilità al di sopra delle loro capacità, che li fa cadere in uno stato di fallimento.

È importante riflettere sulle caratteristiche e differenze più visibili dei gruppi di fanciulli in relazione a quelli di adolescenti.

Ogni educatore dovrà farne una sintesi «preadolescenziale» personale, tenerla presente nell'intervento educativo per evitare confusioni e assimilazioni superficiali.

Sarà utile anche il raffronto tra i gruppi di adolescenti e adulti, affinché l'educatore, che è un adulto, non trasporti, più o meno coscientemente, i criteri derivati dalla vita in gruppo di adulti alla vita in gruppo dei ragazzi senza prima effettuarne l'interpretazione e l'adattamento.

Differenze di gruppi: fanciulli-adolescenti-adulti

Fanciulli-adolescenti [11]

1) La scelta dei propri compagni è fatta dai fanciulli in base a caratteristiche esterne di efficienza e abilità.

L'adolescente sceglie con maggiore discriminazione, facendo più attenzione alle qualità di personalità.

2) Il fanciullo è aiutato a inserirsi nel gruppo se trova una certa struttura e organizzazione.

L'adolescente è portato a una struttura più libera e fluida e sopporta difficilmente una organizzazione rigida.

3) Il fanciullo si esprime per lo più in gruppo di compagni dello stesso sesso, e le attività predominanti sono quelle in cui si dimostra forza e abilità (iniziative di tipo avventuroso).

L'adolescente tende a vivere in gruppi misti ed è portato a organizzare attività che convengono a ragazzi e ragazze (iniziative di tipo sociale).

4) Il fanciullo cambia con facilità i compagni del suo gruppo, senza risentirne affettivamente.

L'adolescente ha più coscienza di appartenere al suo gruppo e vi è fedele anche quando le circostanze ambientali fossero contrarie (cambiamenti di casa, quartieri diversi...).

5) Il ragazzo sceglie e cambia gruppo con più facilità, basandosi quasi esclusivamente sul desiderio di imporsi e riuscire meglio in qualche attività preferita, e non bada eccessivamente al parere degli altri. L'adolescente è più sensibile ai sentimenti di accettazione e di rifiuto di cui è oggetto.

Adolescenti-adulti [12]

1) Il principale obiettivo degli adulti, quando si riuniscono in gruppo, sembra essere la ricerca effettiva di uno scopo preciso. Invece presso gli adolescenti il rendimento non ha un'importanza così marcata, anche nel campo degli studi.

Tra gli adulti ci si ritrova insieme per fare qualcosa, nei gruppi di adolescenti ci si ritrova per «essere-insieme», per parlare, per avere l'occasione di incontrare gli altri.

Questo può spiegare, in parte, le difficoltà che provano gli educatori a far lavorare convenientemente gli adolescenti e a presentare delle attività, che debbono raccogliere l'adesione degli stessi adolescenti.

2) I gruppi di adulti sono generalmente fortemente strutturati e molto organizzati.

I gruppi di adolescenti tendono, al contrario, ad essere più fluidi. L'adolescente desidera vivere in perfetta uguaglianza con gli altri membri e rigetta normalmente ogni struttura fissa.

A questo riguardo però il gruppo adolescenziale può cadere nel difetto combattuto, quando si facesse prepotente l'ascendente del leader e quando si portasse la coesione a un conformismo alle norme di gruppo, che non lasci nessuna possibilità personale di giudicare e operare.

3) I gruppi di adulti sono indipendenti, perché possiedono una autonomia totale grazie ai mezzi finanziari e alle strutture ben organizzate (per es., quote fisse, locali, ecc...).

Gli adolescenti dipendono enormemente dagli adulti, ma tendono a rendersi indipendenti con iniziative varie (per es., attività di servizio, lavori, ecc...), per dimostrare che sono perfettamente capaci di sbrigarsela da soli.

4) Gli adulti in gruppo non sono, generalmente, né fragorosi né violenti ed essi praticano quasi sempre delle attività relativamente calme e tranquille.

Il desiderio comune è di vivere in pace.

Invece gli adolescenti non esitano a manifestare la loro presenza con un certo baccano o con una disinvoltura non conformista, che il più delle volte ha il carattere «dimostrativo». È un modo di affermarsi, di non passare inosservati, di proclamare che anche essi esistono.

5) I gruppi di adulti completano, in genere, armoniosamente l'ambiente familiare e controbilanciano quello di lavoro. Ma molti adulti fanno a meno dei gruppi e preferiscono restare nella pace della famiglia. Il gruppo per gli adolescenti è di una importanza vitale, indispensabile. È lì che trovano degli animatori comprensivi e accettanti, degli amici e delle amiche della loro età, che agitano le stesse idee, esprimono le loro stesse preoccupazioni, combattono per i medesimi ideali.

L'atmosfera di gruppo

Si è visto che il ragazzo è sensibile soprattutto all'atmosfera che regna nel gruppo. Questo fattore è molto importante per la maturazione serena dei membri.

Gli elementi che compongono l'atmosfera possono essere:

• L'ambiente: l'insieme delle condizioni materiali nelle quali vive il gruppo. Vanno curate perché siano accoglienti.

• Il clima: fatto di buone relazioni umane, di calore affettivo, di accettazione dell'altro, di confidenza mutua, di comprensione, di gioia, di schiettezza, di entusiasmo e di amicizia profonda.

• Lo spirito del gruppo: esso è fatto di adesione a valori morali, spiri-mali e religiosi che formano l'ideale cristiano, dal quale si desidera essere penetrati e per cui si vuole vivere e operare.

Possiamo dire che l'atmosfera risulta dalla somma di questi tre elementi costitutivi di un gruppo.

Questa atmosfera è educatrice per se stessa; essa è determinata da tutti questi imponderabili non codificati (soprattutto il clima e lo spirito di gruppo); ciò prova che l'educazione è una «relazione» e non una semplice «tecnica» [13].

Il fenomeno della leadership

In ogni gruppo umano la leadership [14] è disponibile e certi membri se ne impadroniscono, qualche volta a turno, molte volte per una durata più o meno lunga, spesso in maniera totale e definitiva.

Presso i ragazzi questo fenomeno appare con una grande forza perché essi sono costantemente alla ricerca di modelli, di capi che incarnino certi valori e che essi sono disposti a seguire subendo la loro influenza. Questi capi emergeranno accanto all'educatore in momenti occasionali (per es., momenti di gioco, vacanze, ecc.) o in momenti organizzati (per es., la classe, i gruppi di ricerca, ecc.) per la loro abilità e per la loro spiccata personalità.

Talvolta però si porranno fuori del gruppo organizzato, lontano dall'influsso dell'educatore, e i ragazzi si riuniranno attorno ad essi, amalgamandosi tra loro.

In tutti questi casi si assiste alla nascita di una intensa rete di relazioni tra capi e membri del gruppo.

Questa simpatia, reciproca o no, provoca la formazione di sottogruppi intorno a elementi di maggior prestigio.

L'educatore che vuole entrare nel dinamismo di queste relazioni deve conoscere la struttura sociale interna del suo gruppo e può farlo in maniera, relativamente semplice, attraverso il sociogramma.

La forma più semplice di sociogramma è quella di interrogare ciascun membro del gruppo per domandargli di scegliere coloro con cui preferisce stare e coloro con cui preferisce non stare per una determinata attività [15].

Si tratta di una scelta e di un rifiuto. Analizzando le risposte e rappresentandole graficamente si ha uno schema delle strutture interne del gruppo e della rete di dipendenza in rapporto ai vari leaders. Esiste un'altra struttura al di sotto di quella sociale.

Ci sono delle reti d'influenza determinate dalle relazioni affettive, che occorre tener presenti soprattutto per un'efficienza di lavoro quanto per stare insieme, per incontrarsi.

Non si tratta più di un sociogramma ma di uno psicogramma. Il primo è basato su legami affettivi.

Questi legami affettivi vanno tenuti presenti perché talvolta possono provocare gravi problemi e possono arrecare pericoli di disgregazione per tutto il gruppo.

Si può conoscere questa rete di relazioni, domandando ai ragazzi di scegliere i compagni con i quali preferiscono stare durante una passeggiata, che preferiscono invitare per il proprio compleanno e quelli con cui preferiscono non stare nelle medesime situazioni [16].

Con il sociogramma e lo psicogramma è possibile ottenere indicazioni sullo stato del gruppo e di conoscere meglio la reale configurazione del gruppo.

Per l'animatore sarà più facile creare un clima migliore, più sereno, più disteso.

Si possono conoscere i leaders, per puntare su di loro per qualsiasi iniziativa, gli isolati, per recuperarli al gruppo.

Differenti tipi di leaders

Leaders funzionali-operativi

Nella maggior parte dei gruppi di ragazzi, dipendenti da organizzazioni strutturate e basati su attività di studio, di ricerca, si mettono in luce i ragazzi «funzionali», per lo più designati dall'autorità, ma seguiti e talvolta invidiati dagli altri.

Finché c'è l'interesse per il risultato dell'attività, questi leaders sono seguiti, poi normalmente scadono di importanza e prestigio.

Leaders naturali-affettivi

Tra i ragazzi appare un altro tipo di leaders: il capo naturale, investito dalla confidenza e fiducia dei membri e detentore di una forte influenza. I suoi interventi hanno ripercussioni profonde sul comportamento e le reazioni del gruppo, in quanto gruppo, e anche sulle attitudini di ciascun membro in particolare [17].

Leaders nascosti

Non sono presenti fisicamente ma agiscono a distanza con ciò che dicono, cantano, scrivono e fanno (per es., tele-leaders, cine-leaders...). La distanza contribuisce ad abbellire e idealizzare l'immagine di tali modelli e a mantenere per più tempo la loro influenza. Questa influenza può essere determinante sia in senso positivo sia in senso negativo (18). L'educatore attento non può dimenticare che certi gruppi possono muoversi e agire sotto l'influenza di uomini, lontani o addirittura «morti», ma «morti per un'idea».

Riferendoci ai leaders, presenti fisicamente (funzionali-operativi e naturali-affettivi) possiamo osservare che talvolta le loro funzioni sono accumulate, altre volte si può creare un certo atteggiamento di antagonismo tra gli stessi capi.

L'ideale consiste senza dubbio nel creare una perfetta intesa e una collaborazione intima tra questi vari leaders. È la condizione indispensabile per un buon funzionamento del gruppo e dell'intesa all'interno di quello che si può chiamare «équipe di animazione».

L'unica maniera di educare è operare con i leaders naturali, piuttosto che contro di loro, e solo una pedagogia centrata sul gruppo e sul rispetto delle persone può far superare le rivalità, le tensioni, generatrici di aggressività e di conflitti.

Si impone la necessità di suscitare e curare gruppi di riferimento, che devono diventare momenti di formazione «particolare» per i leaders. Si tratta in pratica di un sottogruppo che può essere suscitato a certe, condizioni [19]:

– deve essere accettato da tutto il gruppo e desiderato dai membri;

– il gruppo deve sentire gli effetti benefici di una tale formazione;

– ciascun membro deve potervi accedere se lo desidera e se si crede capace;

– la élite non deve essere vista come un gruppo di preferiti, selezionati dall'animatore;

– la formazione dell'élite sia fatta in altri momenti, distinti da quelli di vita del gruppo;

– la élite deve essere come il lievito nella massa nel proprio sottogruppo.

LE ATTIVITÀ DI GRUPPO

COME NASCONO LE ATTIVITÀ TRA I RAGAZZI

Per far partecipare i ragazzi in una maniera sempre più completa alle attività [20], occorre riflettere sul modo di suscitare l'interesse e stimolare all'azione.

Si può descrivere il sorgere di attività in un gruppo di ragazzi in una delle seguenti maniere:

Prima situazione

Animatore

↓

Ragazzi

È l'animatore che impone d'autorità l'attività, perché pensa che sia l'unica buona e utile.

Seconda situazione

Animatore → Ragazzi

L'animatore scende dal suo piedistallo e si mette al livello dei ragazzi. Tenta di partire dai loro interessi, li interpella ma infine è lui che decide cosa fare.

Terza situazione

→

Animatore → Ragazzi

→

L’animatore propone un certo numero di attività e i ragazzi selezionano quelle che appaiono loro più valide.

L'animatore stabilisce l'ambito delle possibilità, pur tenendo conto delle altitudini e di ciò che hanno suggerito i ragazzi stessi.

Quarta situazione

→

Animatore ← Ragazzi

Ci si trova in una relazione di cooperazione: l'animatore e i ragazzi scambiano le loro idee, confrontano i punti di vista, poi insieme decidono cosa fare.

Quinta situazione

Animatore Ragazzo

![]()

Ragazzo Animatore

L’animatore prende una posizione di stimolo e lascia che i ragazzi discutano i loro problemi e i loro progetti. Resta continuamente a loro disposizione facilitando il superamento di difficoltà e ostacoli. Poi si realizza insieme ciò che è stato stabilito con il contributo di tutti.

Le cinque situazioni sono in ordine crescente di democraticità e partecipazione attiva. Talvolta è necessaria una forma piuttosto che un'altra, la più completa resta la quinta, che rende i ragazzi più corresponsabili. Occorre tener presente che il ragazzo ha bisogno dell'animatore, che gli stia vicino, per consigliarlo sugli interessi espressi e per suscitare altri interessi.

Questione aperta: iniziative individuali o di gruppo?

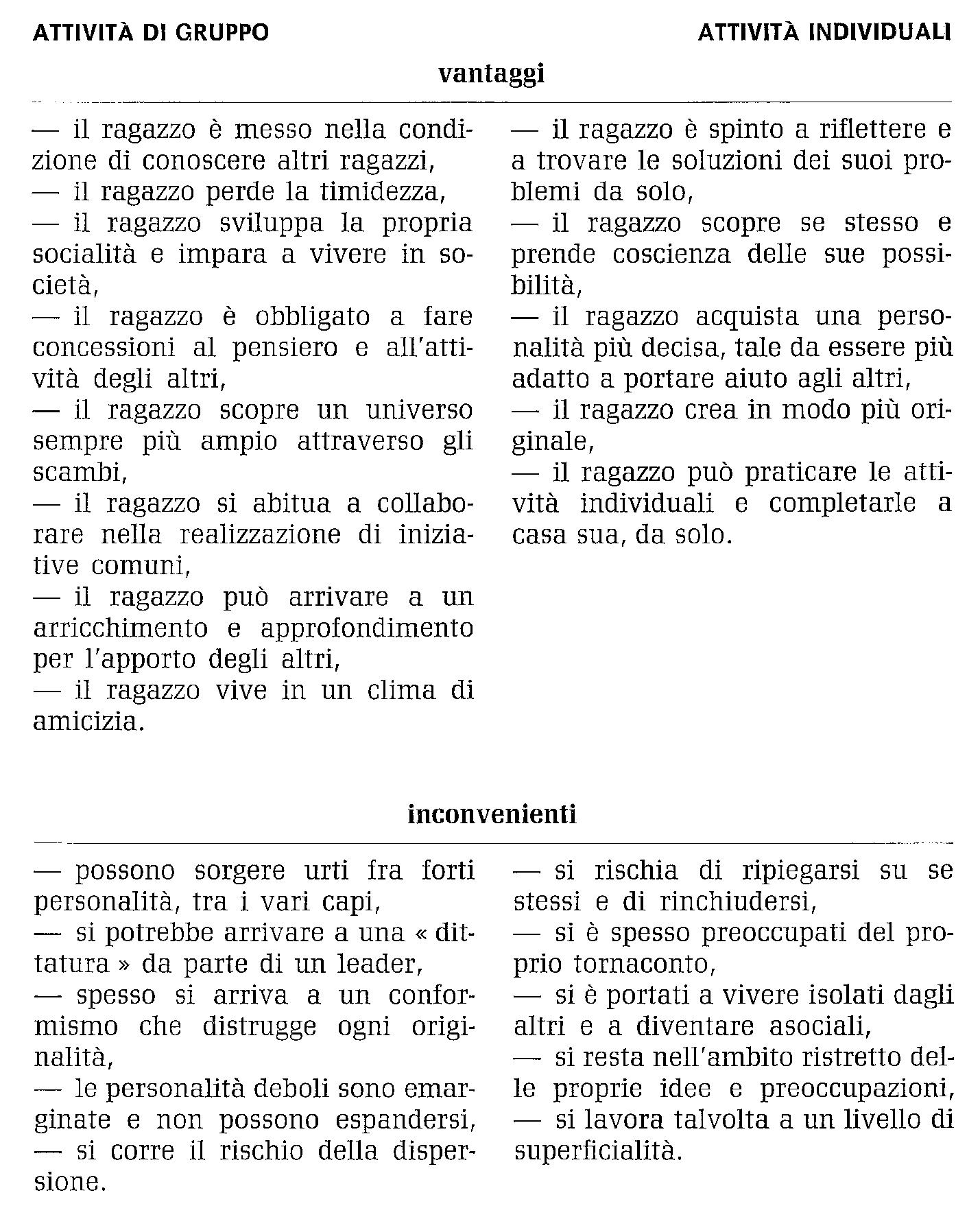

SI pone spesso la questione di sapere se conviene sviluppare attività individuali a scapito di quelle di gruppo o inversamente.

Le attività di gruppo sono indispensabili per i ragazzi per una loro integrazione sociale.

Ma occorre tener presente il fatto che le attività individuali sviluppano intensamente la creatività, l'originalità e la personalità profonda. Sono anche esse indispensabili all'espansione dell'individuo come tale.

Per una completa formazione bisogna tener conto del carattere di ciascun ragazzo e permettere, anzi favorire, che le due dimensioni possano espandersi, non ignorandosi ma integrandosi.

Bisogna ricordare l'azione educativa dell'atmosfera che è realizzabile soltanto dal gruppo; ed è quella che più spesso i ragazzi ricercano coscientemente o no.

Tenendo presente il bisogno fondamentale di ogni ragazzo di svilupparsi acne due direzioni, studiate da Nuttin: autorealizzazione e contatto con gli altri, conviene riflettere sui vantaggi e gli inconvenienti sia delle attività di gruppo sia di quelle individuali [21].

LE DIFFICOLTÀ DELLA VITA DI GRUPPO

Anche se alla base del dinamismo della propria personalità c'è il bisogno di realizzarsi a contatto con gli altri, non è facile condurre una vita di comunione tranquilla.

Il temperamento dei singoli, l'educazione ricevuta nell'ambito familiare, altri influssi diretti e indiretti dello stesso ambiente «adulto», possono creare difficoltà per una vita di gruppo [22].

Il numero, la massa

I numero è un elemento molto importante nel gruppo perché condiziona, in gran parte, le relazioni tra i membri e la riuscita delle attività. Più il gruppo è numeroso più l'animatore dovrà dare prova della sua capacità autoritativa.

la comunità dei preadolescenti, affidata a un animatore, non dovrebbe superare i 50/60 membri, divisi in gruppi ristretti di 10/12 ragazzi con loro leader e una certa autonomia di vita.

Ci sono molte attività facili a realizzarsi e molto desiderate dai ragazzi, che essi stessi possono prendere in consegna e realizzare, come certi sports, giochi e programmi vari.

L'animatore veglierà affinché si eviti il più possibile di trovarsi di fronte a lana massa: egli favorirà sempre le suddivisioni in gruppi ristretti e in clubs di attività.

Quando il gruppo è troppo numeroso, il ragazzo si sente sperduto e ima difficilmente la sua espansione equilibrata.

I sottogruppi

Appena i vari gruppi prendono una qualche consistenza si assiste normalmente alla nascita di sottogruppi nello stesso gruppo.

È un fenomeno assolutamente normale.

«I sottogruppi tra gli adolescenti rispondono a un bisogno primordiale» e «bisogna ammettere che i giovani possono ritrovarsi in seno a piccole équipe ristrette, composte sovente di qualche membro» [23]. I tentativi che mirano a scindere e a far scomparire i sottogruppi sono generalmente votati all'insuccesso e portano conseguenze negative sia per il gruppo sia per l'animatore.

I sottogruppi possono portare alla morte del gruppo e impediscono talvolta una serena apertura alla vita sociale e quindi sono da ammettersi a certe condizioni, che permettono l'arricchimento dei singoli componenti ma anche l'apertura ai valori degli altri.

♦ Il sottogruppo non può costituire un clan chiuso, un'entità ripiegata so se stessa.

questo caso può essere sentito come mia minaccia per tutto il gruppo e creare difficoltà e impossibilità di lavorare.

Occorre evitare questi clan «chiusi», sensibilizzando i membri ai pericoli che corrono essi stessi nel chiudersi e impoverirsi e ai pericoli che corre il gruppo di disintegrarsi. È necessario far capire che in certi momenti è l'interesse del gruppo che conta. Ma bisogna accettare che i membri del sottogruppo possano trovarsi insieme frequentemente.

♦ Il sottogruppo è concepibile se non tenta di eliminare gli altri sottogruppi.

L'armonia e la concordia è assolutamente necessaria per favorire lo sviluppo di una certa fisionomia di ogni sottogruppo.

Occorre evitare pazientemente che siano imposte a tutti i desideri, le attività, la volontà di un sottogruppo.

♦ Ogni sottogruppo possiede generalmente il suo leader, il suo capo naturale, che si impone, coscientemente o no, agli altri membri. Può sorgere una certa rivalità tra i capi dei sottogruppi.

L'animatore deve far prendere coscienza ai capi delle conseguenze negative del loro atteggiamento di rivalità o del loro comportamento pratico. Ma la situazione può essere molto favorevole se riesce a suscitare tra loro legami di amicizia e a instaurare un clima di intesa, da valorizzare e approfondire in momenti particolari di incontro, riflessione, revisione e formazione più adeguata.

♦ il sottogruppo riunisce ragazzi che hanno insieme dei legami di ordine affettivo.

I ragazzi desiderano ritrovarsi insieme e hanno tanti motivi per farlo: avventure vissute insieme, stessi interessi, prossimità di abitazione, ecc. Questo desiderio può portare a isolarsi.

L'animatore terrà presente il fenomeno e richiamerà l'attenzione dei membri sul fatto che il loro modo di agire può essere nocivo all'atmosfera di gruppo.

sottogruppo può essere formato dai ragazzi emarginati, insoddisfatti che si mettono insieme, riuniscono i loro sforzi per ottenere certi cambiamenti di struttura o di programma.

È un sottogruppo di breve durata se l'animatore farà ogni sforzo per eliminare le cause di tale insoddisfazione.

Gli isolati

In ogni gruppo di ragazzi esiste il problema dei membri che per motivi diversi si trovano isolati.

Lo sforzo dell'animatore e dei vari capi deve essere diretto a far sì che tutti si sentano integrati nel gruppo.

Si possono trovare quattro tipi di isolati:

Gli ignorati

Sono dei membri ai quali non ci si interessa perché sono considerati dagli altri come insignificanti.

Per la loro timidezza non sono brillanti e vivono in un certo anonimato. Questi ragazzi soffrono enormemente, si rendono conto di essere considerati poco e si sentono svalorizzati.

atteggiamento educativo consiste nel dare importanza ad eventuali bro interventi. Bisogna permettere e favorire che manifestino il loro pensiero.

Questo clima di accettazione e di ascolto permetterà di prendere coscienza del loro valore e delle loro possibilità.

I rifiutati

In certi momenti alcuni membri minacciano il clima o l'organizzazione dei gruppo, che tenderà a emarginarli immediatamente.

Tra i membri rifiutati si possono trovare gli aggressivi, i collerici, gli Ironici, quelli troppo originali, gli indiscreti.

Talvolta può essere occasione di rifiuto il fatto di appartenere a un urto gruppo sociale e la presenza di qualche difetto fisico.

queste diverse situazioni l'animatore dovrà esercitare tutto il suo tatto e la sua pazienza. In incontri personali con i membri che sono rifiutati, dovrà far loro prendere coscienza della situazione di urto e dei motivi che li portano a un comportamento non gradito. Spesso i ridatati ignorano il perché del rifiuto, ne soffrono profondamente e cercano di scoprirne il perché.

Per quanto riguarda i ragazzi di diversa estrazione sociale o quelli che presentano menomazioni fisiche, occorre far leva sul fatto che in genere i ragazzi sono portati a una grande tolleranza e collaborano se sono resi «irresponsabili».

Gli individualisti

Nel gruppo si possono incontrare dei ragazzi che non sono sulla stessa lunghezza d'onda degli altri membri. Sono nel gruppo fisicamente ma in realtà vivono al di fuori.

I ragazzi egocentrici, ripiegati su loro stessi, insoddisfatti, insicuri, corrano nella categoria degli individualisti perché il loro bisogno fondamentale di affetto e di sicurezza non è soddisfatto.

Miti di questi ragazzi insoddisfatti si servono del gruppo per rispondere ai loro bisogni. Ma la maggior parte non si rende conto della propria situazione.

Spesso essi cominciano i loro interventi con: «Io...», parlano spesso di loro stessi, delle loro esperienze e non si interessano per nulla a quelle degli altri.

Di fronte a questi membri bisogna usare molta pazienza e tollerare che momentaneamente il gruppo possa servire a soddisfare i loro bisogni fondamentali.

Gradualmente occorre far notare loro la gioia di pensare e interessarsi degli altri.

Il fattore tempo

Perché la vita in gruppo sia possibile e soprattutto perché essa possa creare occasioni di vivere progressivamente a contatto con gli altri, scoprendone i valori e le possibilità, occorre tempo.

Spesso il tempo a disposizione è il nemico più subdolo di una vera educazione, realizzata in un dialogo continuo. Per andare in fretta per raggiungere uno scopo, per lo più di carattere esteriore, si prendono delle decisioni senza consultare il gruppo, che resta passivo o viene manipolato e strumentalizzato.

Le forzature non sono mai la soluzione delle situazioni in cui sono coinvolte delle persone. Un processo di maturazione sembra indispensabile per lo sviluppo del gruppo come dell'individuo, e questo richiede tempo.

L'incidenza del fattore tempo si fa sentire fortemente, per es., nelle riunioni di discussioni.

Mai forzare, soltanto stimolare, facilitare i passaggi, semplificare gli ostacoli.

Altre volte si manifesta nei responsabili una tendenza all'attivismo, per ottenere risultati spettacolari.

L'azione è evidentemente importante, ma deve essere preceduta, accompagnata e seguita dalla riflessione.

Infine può capitare che i programmi da svolgere siano stati studiati da altri in previsione di situazioni ideali.

Occorre rivedere, riformulare il piano proposto, tenendo presente la realtà in cui si vive e le possibilità del gruppo, per non correre il rischio di far diventare il ragazzo un ingranaggio che deve girare, che deve funzionare.

In ogni circostanza dobbiamo ricordare che il soggetto della formazione è il ragazzo e la meta è la sua maturazione graduale e completa.

NOTE

[1] AA.VV., Adolescenti d'Europa, SEI, Torino, p. 77.

[2] Idem, p. 78.

[3] Idem, p. 81.

[4] Idem, p. 87.

[5] Edouard Limbos, L'animation des groupes des jeunes dans les activitées des loisirs, Editions Fleurus, Paris, p. 11.

[6] Idem, p. 12.

[7] E Limbos, o.c., p. 13.

[8] A Ronco, Psicologia dello sviluppo umano, dispense PAS 1971, p. 84.

[9] A. Ronco, o.c., p. 84.

[10] G. Lutte, L'età scolastica, pp. 288-312; L'adolescenza, pp. 313-385, in Educare, vol. 2, PAS Verlag.

[11] G. Lutte, L'adolescenza, in Educare, vol. 2, PAS Verlag, p. 360.

[12] E. Limbos, o.c., pp. 18-23.

[13] E. Limbos, o.c., p. 47.

[14] E. Limbos, o.c., pp. 107-114.

(15) G. Lutte, L'adolescente e il suo gruppo, PAS Verlag, p. 29.

[16] G. Lutte, o.c., p. 30.

[17] AA.VV., Adolescenti d'Europa, SEI, Torino, p. 83-90.

[18] Idem: cfr. santi, pp. 94-105; eroi, pp. 106-119; divi, pp. 120, 132; eroi dei Vitti, pp. 133, 141.

(19) E. Limbos, o.c., p. 157.

(20) E. Limbos, o.c., pp. 75-76.

[21] E. Limbos, o.c., p. 50.

[22] E. Limbos, o.c., pp. 151-168

[23] Idem, p. 153.