(NPG 2020-02-22)

La Convenzione ONU del 1989 rappresenta il primo strumento internazionale a carattere vincolante in materia di diritti delle persone di minore età, che si fregia di aver raggiunto il più alto numero di Stati contraenti nella storia dei diritti umani.

Tale strumento ha operato una trasformazione epocale nella considerazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, assumendo una diversa impostazione in ordine alla loro definizione e alla loro titolarità. La Convenzione, infatti, riconosce per la prima volta il minore non più come destinatario passivo di diritti, bensì come soggetto titolare degli stessi e provvede alla descrizione di tali diritti, non rifacendosi solamente ai contenuti e ai principi già espressi nelle convenzioni precedenti, ma introducendone di nuovi, disciplinando così in modo autonomo e completo l’ambito della protezione dei diritti dei minori, dalla nascita al raggiungimento della maggiore età, fissata al compimento dei 18 anni.

La Convenzione, pertanto, non si limita ad essere uno strumento internazionale dichiarativo di diritti e garante del loro rispetto mediante procedure di controllo dell’azione degli Stati parte, ma rappresenta uno strumento dalla portata ben più ampia, assurgendo a divenire un riferimento centrale per tutte le azioni delle Nazioni Unite in materia di protezione dell’infanzia e dell’adolescenza.

I suoi stessi articoli possono, inoltre, essere tradotti in obiettivi di politica sociale e di intervento pedagogico e socio-educativo.

La grande ricchezza della Convenzione risiede nel fatto che essa non è solo un corpus giuridico a cui ricorrere per denunciare violazioni, ma anche uno strumento pedagogico ed educativo nella sua dimensione culturale: i diritti ivi proclamati incidono sugli orientamenti educativi della comunità sociale di riferimento producendo cambiamenti istituzionali profondi e duraturi.

È, infatti, proprio grazie alla Convenzione e ai temi generativi che essa pone, se in Italia sono state promulgate numerose leggi e sottoscritte importanti Convenzioni a tutela delle persone di minore età.

Più precisamente la Convenzione è divenuta un potente e mirabile strumento polifunzionale, attraverso cui è possibile potenziare la normativa ed adottare politiche in favore dei minori, nonché favorire l’osservazione della gioventù e misurarne le risposte di carattere politico, sociale e legislativo di fronte alle sfide che essa pone.

I paragrafi che seguono configurano un esempio di questa forza della Convenzione, ponendo un focus su alcuni raggruppamenti tematici relativi ai diritti enunciati nella stessa, come suggerito dal Comitato ONU.

Proprio a partire da tali nuclei tematici, declinati all’interno della Convenzione, è possibile riflettere, approfondire, sensibilizzare, ideare percorsi educativi, portare all’attenzione delle istituzioni o ancora denunciare quanto sancito dalla Convenzione, ma non ancora effettivamente realizzato in favore dell’infanzia e di ogni singolo bambino.

Da quando l’Italia ha dato esecuzione alla Convenzione con legge n. 176/1991, molto è cambiato e tanti progressi sono stati compiuti, ma la strada per dare piena applicazione ai diritti enunciati al suo interno è ancora lunga.

Proprio la ricorrenza del trentennale dell’adozione della Convenzione di New York, celebratasi il 20 novembre 2019, rappresenta una preziosa occasione per riflettere sul cammino dei diritti: per fare un bilancio dei traguardi raggiunti ed il punto dello stato di effettiva attuazione in Italia, ma al contempo, anche per tracciare le linee di sviluppo futuro che potrebbero garantire una maggiore attuazione dei diritti delle persone di minore età in essa sanciti.

Educazione e povertà educativa

Un fenomeno che appare particolarmente allarmante, soprattutto alla luce del trend fortemente peggiorativo in atto, è quello relativo alla povertà educativa che investe le persone di minore età.

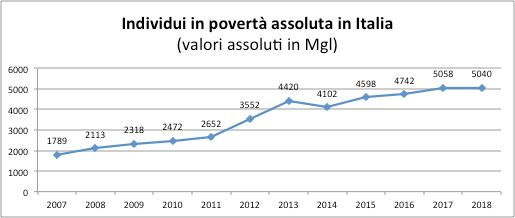

In Italia, il numero dei poveri assoluti (cioè le persone che non riescono a raggiungere uno standard di vita dignitoso) continua ad aumentare vertiginosamente: dagli anni pre-crisi ad oggi si registra un incremento esponenziale del 182%.

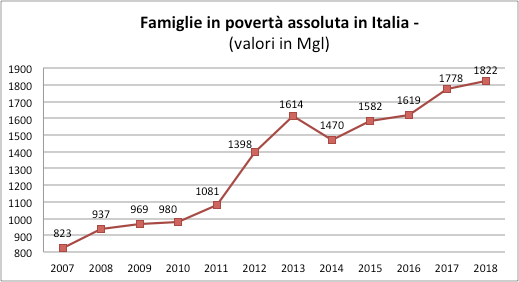

Secondo i dati ISTAT, nel 2018, si attestano più di 3 milioni di famiglie in condizioni di povertà relativa nel nostro Paese (con un’incidenza dell’11,8%), quasi 9 milioni di persone (15% del totale), mentre si stima siano oltre 1,8 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta (con un’incidenza pari al 7%), per un totale di 5 milioni di individui (incidenza pari all’8,4%).

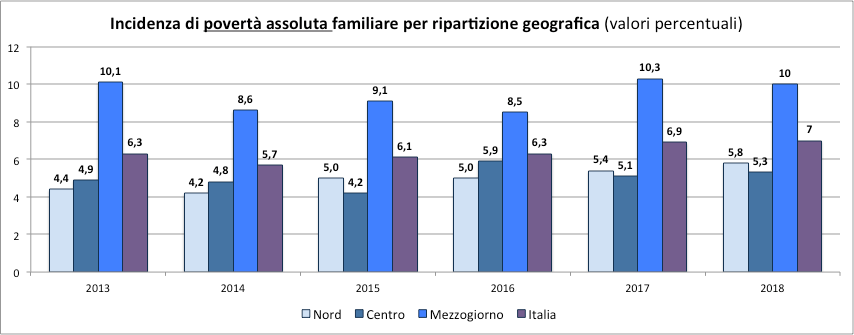

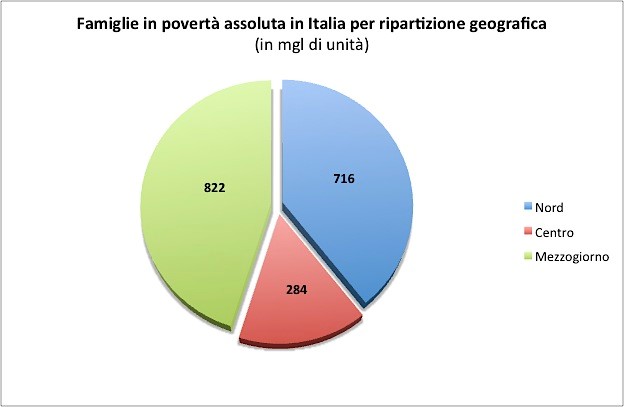

Di rilievo appare anche il dato relativo alla disaggregazione per area geografica, dal quale si evince che l’incidenza delle famiglie in povertà assoluta varia a seconda del collocamento geografico, confermandosi notevolmente superiore nel Mezzogiorno (9,6% nel Sud e 10,8% nelle Isole) rispetto alle altre ripartizioni (6,1% nel Nord-Ovest e 5,3% nel Nord-est e del Centro).

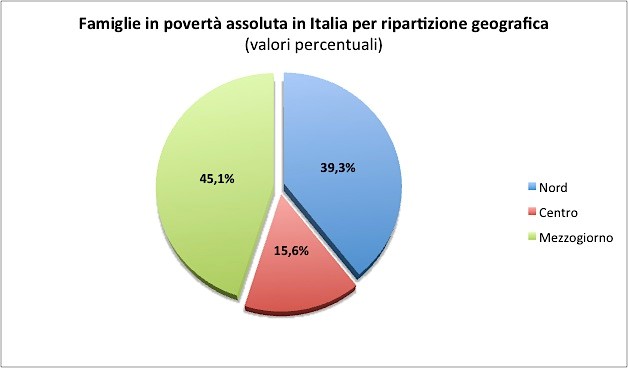

Analogamente agli anni passati, il maggior numero di famiglie povere è presente nel Mezzogiorno (il 45,1%), mentre nel Nord si trova il 39,3% e nel Centro il restante 15,6%.

La povertà, poi, ha un impatto più elevato sulle famiglie con figli minorenni ed aumenta col crescere del numero di persone di minore età presenti al suo interno, passando dal 9,7% delle famiglie con un figlio minore al 19,7% di quelle con 3 o più figli minori.

Le famiglie con minorenni in povertà assoluta risultano essere oltre 725mila. Per queste famiglie, si rileva una maggiore criticità non solo in termini di incidenza (l’11,3% contro il 7,0% della media nazionale), ma anche di intensità della povertà (il 20,8% rispetto al 19,4% del dato nazionale).

Le famiglie con minori sono, dunque, più frequentemente povere e, in generale, le più povere.[1]

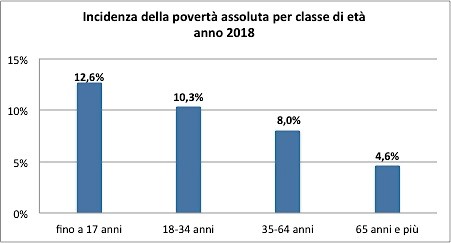

Dall’analisi dei dati, inoltre, emerge che negli ultimi anni l’incidenza della povertà assoluta tende ad aumentare al diminuire dell’età, identificando i minori e i giovani come le categorie più svantaggiate. Se nel 2008 1 minore su 25 (il 3,7%) era in povertà assoluta, a distanza di dieci anni si trova in questa condizione 1 minore su 8 (il 12,6%).

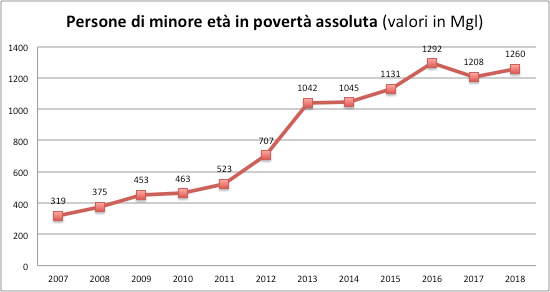

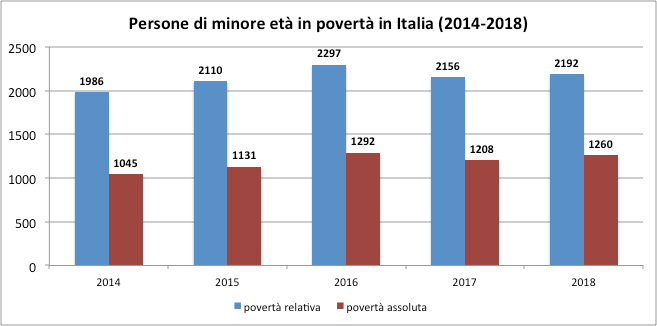

In Italia, le persone di minore età in condizione di povertà, ad oggi, rappresentano una quota decisamente elevata ed allarmante; un dato che desta ancor più preoccupazione se correlato al fatto che negli ultimi anni questo numero è cresciuto a dismisura.

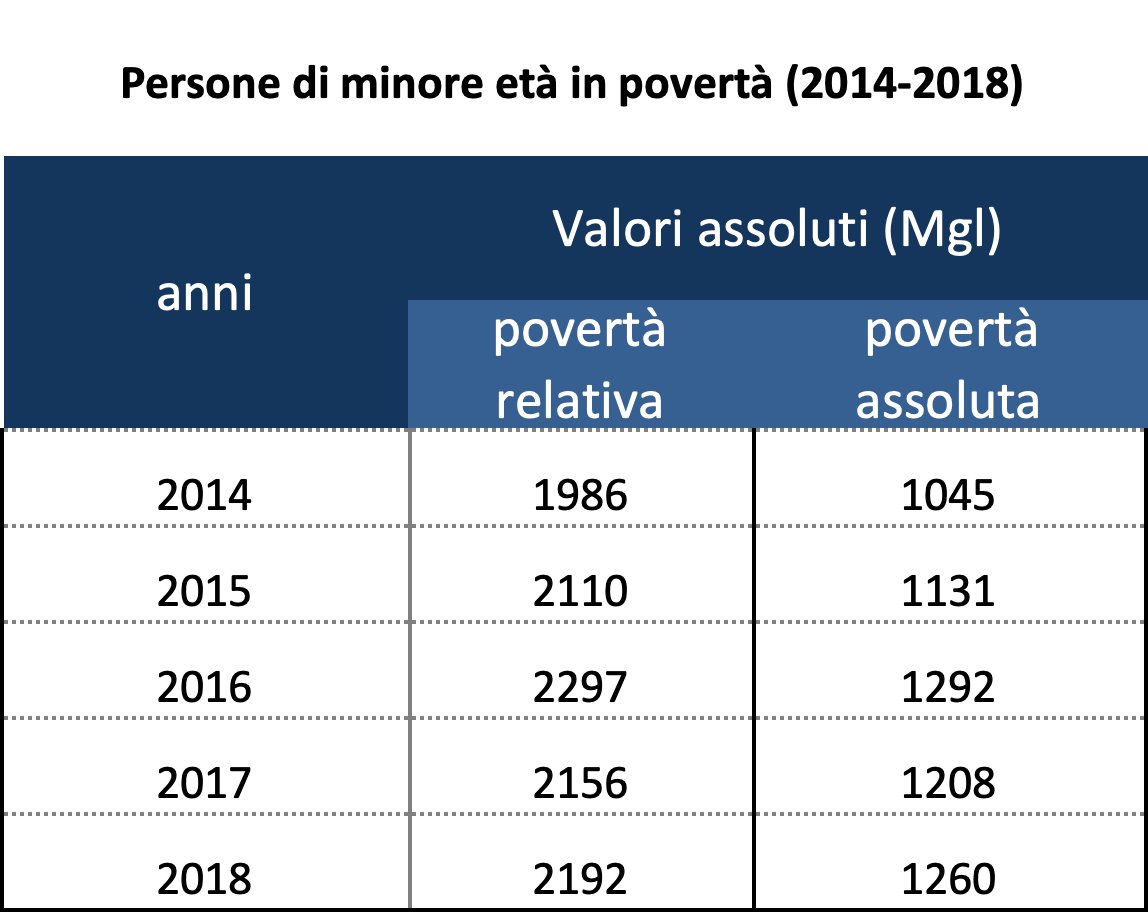

Secondo i dati ISTAT, nel 2008 i minorenni in condizioni di povertà assoluta erano circa 375mila, nel 2018 si stima siano 1.260.000 (il 12,6% della popolazione di riferimento), oltre 50mila in più rispetto all’anno precedente, con un’incidenza che varia da un minimo del 10,1% nel Centro fino a un massimo del 15,7% nel Mezzogiorno.

Anche i dati sulla povertà relativa non offrono un quadro più rassicurante, confermando un progressivo peggioramento negli ultimi anni. [2]

La povertà minorile rappresenta un fenomeno complesso, la cui nascita non ha a che fare solo con un’indigenza economica, ma anche con difficoltà familiari, abitative, sanitarie, disponibilità di spazi adeguati, assenza di servizi e di cure.

Si tratta dunque di una povertà non solo legata a condizioni economiche svantaggiate, ma soprattutto ad una vita in isolamento, con scarse relazioni, cattiva alimentazione e cura della salute, carenza di servizi e di opportunità educative e formative.

Per un bambino, infatti, essere povero non equivale solo a non avere una casa o cibo adeguati, ma significa anche non potersi curare, essere privato di molte opportunità educative, nonché essere costretto a rinunciare ad importanti occasioni di socializzazione.

Questo tipo di povertà, dunque, è particolarmente insidiosa, poiché priva i bambini e gli adolescenti di molte occasioni di apprendimento e sperimentazione, non potendo così crescere conoscendo le proprie capacità, coltivando i propri talenti e sviluppando le proprie competenze.

In questo senso, la povertà minorile, associandosi ad una generale carenza di opportunità ed ostacolando la realizzazione del proprio potenziale, è innanzitutto una negazione dei diritti umani fondamentali dei bambini e degli adolescenti, che può precluderne lo sviluppo e pregiudicarne sia il presente sia il futuro.

Nel nostro Paese la correlazione tra povertà educativa minorile e condizioni di svantaggio socio-economico risulta essere particolarmente accentuata. La povertà educativa, quindi, rappresenta un fenomeno prevalentemente ereditario, che colpisce, per lo più, famiglie soggette a povertà socio-economica. Ad esempio, si evidenziano situazioni di maggior svantaggio, sia sul fronte dei servizi sia su quello delle possibilità individuali, proprio nelle regioni del Mezzogiorno, dove si attestano i più alti tassi di povertà assoluta. Al Sud e nelle Isole, infatti, vi è una minore copertura di asili nido, di scuole primarie e secondarie con tempo pieno, una percentuale più bassa di offerte culturali e/o sportive, nonché una maggiore incidenza dell’abbandono scolastico.

È necessario, allora, rompere il circolo vizioso che vede la condizione di povertà economica causa e conseguenza della povertà educativa.

A determinare il preoccupante quadro finora evidenziato hanno certamente contribuito alcuni fattori, quali la persistente crisi economica, iniziata nel 2008, le misure di austerità intraprese dal Governo, il taglio di investimenti sociali per l’infanzia e l’assenza di misure strutturali di contrasto alla povertà economica.

Il vertiginoso aumento delle povertà minorili riflette e denuncia proprio la mancanza di un approccio organico e strategico alle politiche per l’infanzia.

Un altro allarmante segnale dei possibili effetti delle povertà e della mancanza di riforme ed investimenti nel settore educativo, che ha caratterizzato l’ultimo decennio, è rappresentato dall’incremento dell’incidenza degli Early School Leavers, registratosi nel 2017 e nel 2018, dopo anni di progressiva diminuzione. La quota di Early School Leavers nel 2007 copriva il 19,5% della popolazione, ad oggi tale incidenza è diminuita, assestandosi al 14,5% (Eurostat, 2018); un dato che, seppur apprezzabile, continua a penalizzare fortemente l’Italia rispetto alla media europea (10,6%), collocandola al quarto posto in Europa per incidenza di abbandono precoce degli studi.[3]

Tuttavia, se negli anni passati è possibile riscontrare come la lotta alla povertà, soprattutto minorile, non si traducesse ancora in precisi interventi e azioni adeguatamente finanziati, nell’ultimo periodo è emersa in positivo la volontà del Governo di adottare un Piano nazionale di lotta alla povertà e di misure specifiche per la lotta alla povertà minorile. Dopo anni di silenzio, quindi, il tema del contrasto alla povertà ha occupato finalmente un posto nell’agenda politica del nostro Paese. In tal senso, sono state varate una serie di misure di contrasto alla povertà, che si sono avvicendate a distanza di poco tempo, quali: il Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA) nel 2017, il Reddito di Inclusione (REI) nel 2018 e il Reddito di Cittadinanza (RdC) nel 2019.

Il SIA e il REI, destinate alla popolazione in povertà assoluta, hanno rivolto particolare attenzione alle situazioni dei nuclei in povertà con minorenni, identificati specificamente tra le categorie destinatarie degli interventi.

Nel periodo in cui il REI è stato in vigore (gennaio 2018-marzo 2019), il 51% dei nuclei percettori sono stati nuclei con minorenni. Pur in mancanza di dati pubblici relativi agli impatti di tale misura, un elemento di grande pregio del processo di attuazione del REI è stato il potenziamento degli interventi socio-educativi erogati dai servizi sociali, a seguito di un incremento di organici.

Rispetto al Reddito di Cittadinanza, invece, i dati resi noti dall’INPS mostrano che su 825.349 famiglie destinatarie, solo 339.642 hanno un minorenne al proprio interno. In più, per effetto di una caratteristica insita nel suo stesso impianto, il contributo economico non aumenta proporzionalmente al crescere del numero di componenti e di persone di minore età e questo potrebbe, di fatto, sfavorire le famiglie numerose e con minorenni, pur essendo quelle in cui si riscontrano i principali fattori di impoverimento.

In conclusione, se, da un lato, è possibile osservare che a partire dal 2018 è aumentata la quantità di risorse immesse dallo Stato anche a favore dei minorenni; dall’altro si deve sottolineare che la qualità e la coerenza delle misure a sostegno delle famiglie e delle persone di minore età appaiono ancora piuttosto sporadiche e selettive. La mancanza di un approccio strategico e coerente, nonché la presenza di una governance ancora frammentata e scoordinata degli interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, è testimoniata anche dall’incremento, nell’ultimo decennio, dei divari territoriali. I bambini, a seconda della regione o del territorio in cui nascono e crescono, sperimentano ‘destini divergenti’, profonde disparità e forti divari di opportunità e diritti, che non hanno eguali in nessun'altra nazionalità europea.

È, allora, una precisa responsabilità dello Stato impegnarsi a rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti, definendo i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) relativi alle persone di minore età, in modo da superare un’attuazione dei diritti differenziata a livello regionale, in contrasto con il principio di pari opportunità sancito all’art. 2 della Convenzione di New York.

La cura dei legami familiari

Numerose disposizioni contenute all’interno della Convenzioni di New York ruotano attorno alla famiglia.

Pur in assenza di un’esplicita enunciazione, dalla lettura complessiva di queste disposizioni si evince l’esistenza di un diritto del minore alla famiglia, che viene a declinarsi secondo una duplice accezione: innanzitutto come diritto alla propria famiglia di origine, cui si attribuisce una valenza prioritaria, e in mancanza di questa, come diritto ad una famiglia, mediante istituti alternativi che possano garantire al minore un nucleo familiare affettivo di riferimento.

Nell’ordinamento italiano, sotto il profilo normativo, si è provveduto a riconoscere espressamente tale diritto. Nello specifico, la legge 28 marzo 2001, n. 149, a modifica della legge sulle adozioni n. 184/1983, all’art. 1 fa esplicito riferimento al “diritto del minore a crescere e ad essere educato nell’ambito della propria famiglia”, prevedendo altresì, laddove l’ambiente familiare non risulti temporaneamente idoneo, l’applicazione di istituti, quali l’affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, l’inserimento in comunità di tipo familiare.

Tale disposizione ha inoltre mutato la rubrica della legge in “Diritto del minore ad una famiglia”, a sottolineare il diritto del minore, qualora la sua famiglia di origine manchi o sia connotata da forti criticità, ad avere comunque un nucleo affettivo di riferimento, dovendosi evitare, per quanto possibile, il suo collocamento in istituto.

In base a quanto stabilito dalla legge n. 149/2001, l’allontanamento dalla propria famiglia d’origine deve essere applicato in extrema ratio, quale forma di tutela del minorenne da condizioni pregiudizievoli e nel suo superiore interesse. In tale contesto, sia gli affidamenti familiari che il collocamento in comunità sono disposti come misure di supporto familiare, a carattere temporaneo, il cui fine ultimo è il reinserimento del ragazzo nella sua famiglia.

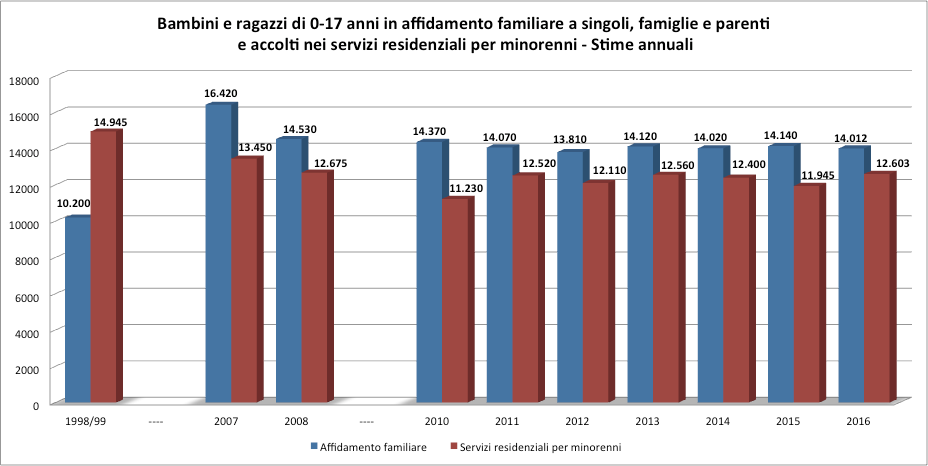

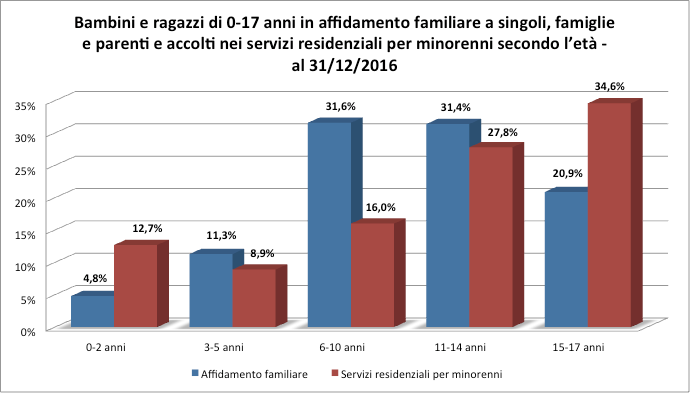

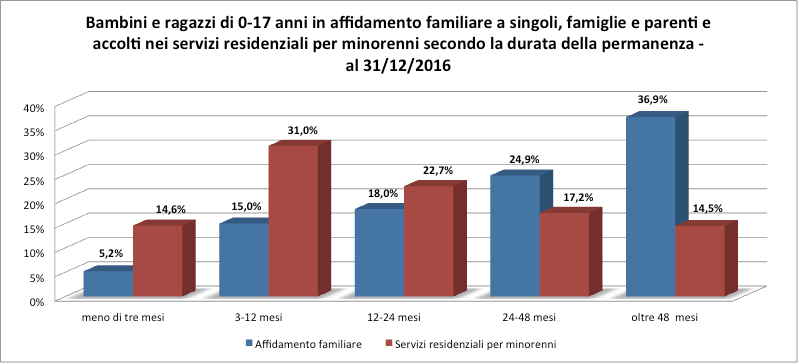

In merito agli ultimi dati disponibili, che risalgono al 31/12/2016, si stima che i minorenni fuori famiglia d’origine siano 26.615, di cui 14.012 in affido familiare (parentale o eterofamiliare) e 12.603 in strutture comunitarie, dato rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi anni.

Quanto alla durata, si sottolinea che il 62% dei minorenni in affidamento familiare e il 31,7% di quelli accolti nei servizi residenziali per minorenni lo sono da oltre due anni. [4]

Come evidenziato nel X rapporto del gruppo CRC, dall’analisi dei dati a disposizione emergono alcuni preoccupanti elementi: il fatto che negli ultimi anni non sia aumentato il numero degli affidamenti familiari; l’altissima percentuale di affidamenti giudiziari (oltre il 70%); il ricorso all’inserimento nelle strutture residenziali di minorenni anche piccolissimi (0-3 anni); l’abbandono dei neomaggiorenni dimessi dalle stesse da parte delle Istituzioni; e l’elevata durata delle misure temporanee di allontanamento dalle famiglie di origine.

Senza dubbio, una delle maggiori criticità riscontrate, come ampiamente denunciato nei Rapporti CRC, riguarda il fatto che permangono ancora fonti differenziate e tra loro non comparabili, determinanti un’indisponibilità e una carenza di dati certi e completi in riferimento ai minorenni fuori famiglia e alla tipologia dell’accoglienza (affido o comunità), reiterando conseguentemente l’impossibilità di acquisire importanti informazioni nel merito. Si segnala altresì la mancanza di un sistema informativo nazionale, che sia in grado di riferire con coerenza dati più accurati sul tema.

In linea con le raccomandazioni del Comitato ONU, si ritiene, dunque, urgente la strutturazione di una Banca Dati Nazionale, mediante l’estensione su tutto il territorio nazionale del sistema di rilevazione S.In.Ba (Sistema informativo nazionale sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie).

Come buona prassi, inoltre, andrebbe rafforzato il sostegno delle capacità genitoriali e la prevenzione dell’allontanamento dei minori dal loro nucleo di origine.

Per prevenire gli allontanamenti e affinché l’affidamento mantenga la sua caratteristica di misura temporanea di prevenzione dell’abbandono e di supporto alle famiglie, si ritiene necessario definire i livelli essenziali per l’esercizio della funzione della tutela e della protezione. Al contrario, quotidianamente si sperimenta una costante diminuzione di politiche attive e di risorse a favore di azioni di prevenzione e di sostegno delle famiglie fragili ma non maltrattanti, una continua precarizzazione del lavoro sociale ed un’enorme diversificazione delle risposte sul territorio.

Occorre, allora, incrementare i sostegni alla genitorialità nei confronti delle famiglie di origine anche dopo l’allontanamento.

In materia di affidamento, inoltre, è importante sottolineare che recentemente si è compiuto un altro essenziale passo in avanti sul piano legislativo. Riconosciuta l’importanza della componente affettiva, si è provveduto a garantire e tutelare la continuità dei legami affettivi che si creano nella famiglia affidataria. Si fa riferimento alla legge 19 ottobre 2015, n. 173, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, la quale prevede non solo la possibilità – qualora ne sussistano i presupposti – di convertire affidamenti prolungati nel tempo in adozione, ma tutela anche, nell’interesse del minore, la “continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento”, nel caso di un nuovo e diverso collocamento del minorenne. Con la modifica normativa vigente, viene altresì riaffermato il dovere di ascolto, da parte dei giudici, del minore che ha compiuto 12 anni o anche di età inferiore se capace di discernimento; si riconosce e valorizza l’importante ruolo degli affidatari, introducendo l’obbligo per i giudici minorili di convocare gli stessi, prima di decidere sul futuro del minore; si conferma la responsabilità dei servizi sociali; viene riformata la lettera a) dell’art. 44 della L.184/83, stabilendo che un minore, orfano di entrambi i genitori, potrà essere adottato anche da persone che non rispondono ai requisiti dell’art. 6 ma a lui unite da un preesistente rapporto stabile e duraturo.

Infine, occorre segnalare altre due novità di particolare rilievo, intervenute nel nostro panorama legislativo a tutela dei legami familiari con i propri genitori:

- la legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso, che ha introdotto il principio della bi-genitorialità, in modo da assicurare al minore, nel contesto della separazione, la possibilità di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori;

- la legge n. 219/2012 sulla riforma della filiazione che ha parificato la situazione dei figli nati nel e fuori dal matrimonio ed introdotto la responsabilità genitoriale, la quale spetta ad entrambi i genitori con l’obbligo di esercitarla di comune accordo.

Violenza

Il fenomeno della violenza perpetrata nei confronti di bambini e adolescenti costituisce una piaga sociale gravissima, dai toni drammatici.

A tal proposito, la Convenzione di New York ha statuito in capo agli Stati contraenti precisi obblighi di prevenzione e di contrasto rispetto ad ogni forma di violenza, nonché l’obbligo di predisporre sistemi di riadattamento e reinserimento dei minori vittima di violenza.

L’Italia ha dato altresì esecuzione a due strumenti giuridici adottati in seno al Consiglio d’Europa: la Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale del 2007 e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica del 2011. Tali strumenti amplificano la portata innovativa della Convenzione di New York, rafforzando la tutela dei minori dalla violenza e prevedendo obblighi in capo agli Stati parte di prevenzione, repressione e protezione.

Nello specifico, la Convenzione di Lanzarote ha apportato alcune modifiche all’ordinamento interno, introducendo nel sistema giuridico i nuovi reati di adescamento di minorenni, anche attraverso Internet, e di istigazione e apologia di pratiche di pedofilia e di pedopornografia.

In riferimento alla protezione dei minorenni dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale commessi per mezzo delle nuove tecnologie si è pronunciata anche l’Autorità garante per l'infanzia e adolescenza, evidenziando la necessità di approfondire il delicato tema della produzione e condivisione di materiale a contenuto sessuale da parte degli adolescenti, trattandosi di un argomento rispetto al quale non vi è sufficiente consapevolezza. È stata altresì sottolineata l’esigenza di sensibilizzare e responsabilizzare i ragazzi rispetto alle implicazioni sociali e giuridiche e ai possibili rischi a cui vanno incontro, nonché l’importanza di inserire all’interno dei programmi di prevenzione momenti di riflessione sulla sfera affettiva, l’intimità, la riservatezza e la sterilità del web rispetto a queste componenti.

L’altro strumento internazionale di grande rilevanza nel contrasto alla violenza sull’infanzia e sull’adolescenza è la Convenzione di Istanbul, la quale interviene specificamente nell’ambito della violenza domestica e fornisce, per la prima volta, riconoscimento giuridico alla “violenza assistita”, dando voce ai minori, testimoni passivi e vittime della violenza perpetrata all’interno del contesto familiare. Oltre alla ratifica della Convenzione di Istanbul, il sistema di protezione nei confronti dei minori, si è di recente ulteriormente rafforzato con la legge n. 4/2018, contenente una serie di disposizioni di varia natura a tutela dei figli rimasti orfani a seguito di omicidi commessi da un genitore a danno dell’altro.

Tuttavia, si sottolinea che nonostante siano stati stanziati i fondi dedicati ad alcuni interventi a favore degli orfani di crimini domestici, non hanno ancora trovato risposta altri aspetti, evidenziati nei Rapporti CRC e dal Comitato ONU, quali ad esempio le campagne di prevenzione e sensibilizzazione o la formazione specifica dei professionisti che lavorano a contatto con minorenni.

L’elemento di maggior problematicità rilevato in Italia risiede nel fatto che, ad oggi, manca ancora una rilevazione costante e un sistema di monitoraggio, che sia in grado di fornire una fotografia nitida del fenomeno nella sua entità complessiva; ciò rende impossibile determinarne l’effettiva gravità, certamente sottostimata, e programmare coerenti ed efficaci politiche di prevenzione e contrasto.

Sebbene alcune banche dati tentino di sopperire a tale lacuna, queste sono risultate inadeguate, in quanto si focalizzano su aspetti specifici e si avvalgono di fonti disomogenee e difficilmente raffrontabili, non comunicando tra loro.

Il Comitato ONU ha constatato con rammarico la perdurante assenza di una raccolta dati sistematica e capillare su tutto il territorio e di un programma di ricerca sulla violenza e sui maltrattamenti dei bambini, sollecitando altresì a colmare questo vuoto.

Sulla stessa scia, si è espressa l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con plurime raccomandazioni, adducendo che contrastare efficacemente la violenza sull’infanzia richiede innanzitutto l’emersione a livello statistico, sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

Con riferimento alle prospettive future, per rafforzare il sistema di tutela nei confronti dei minori, si richiede l’adozione di ulteriori misure, quali: il rafforzamento dei programmi di sensibilizzazione e di educazione; l’introduzione di una definizione completa e precisa della violenza contro i bambini e una classificazione delle sue forme; la sensibilizzazione dei genitori sulle conseguenze dannose derivate dalle punizioni corporali sui minori; l’elaborazione di un nuovo piano nazionale per la prevenzione e la lotta contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale minorile; l’obbligo di segnalazione dei casi di abuso; la formazione di magistrati, avvocati, pubblici ministeri, forze dell’ordine sulle procedure riguardanti le vittime di violenza; il potenziamento degli interventi di sostegno alle famiglie che versano in situazioni critiche.

In base a quanto emerso, ne deriva che il percorso teso a uniformare pienamente il nostro ordinamento al sistema di tutela tratteggiato dalla Convenzione appare ancora incompiuto.

Infine, un ultimo elemento su cui occorre riflettere riguarda la violenza tra pari, che spesso viene a manifestarsi attraverso atti di bullismo e cyberbullismo.

La pervasiva diffusione della tecnologia digitale ha reso, di fatto, impossibile distinguere il confine tra vita online e vita offline ed anche i fenomeni di bullismo e cyberbullismo riflettono questa caratteristica, amplificata dal fatto che molto spesso episodi strettamente associati al bullismo vengono divulgati nei canali dei social media, aumentando così il danno.

Sul tema, è intervenuta la legge n. 71 del 2017, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, prevedendo strumenti di tutela direttamente attivabili anche da parte dei ragazzi, quali la rimozione o l’oscuramento di contenuti offensivi online, ed investendo nella prevenzione, mediante il coinvolgimento della scuola, delle famiglie, delle forze dell’ordine, dei servizi territoriali nella costruzione di reti educative finalizzate al corretto uso della rete.

Internet e i social media rappresentano uno strumento potenzialmente utile e prezioso, che apporta numerosi vantaggi ed opportunità. Tuttavia, affinché la rete continui a rappresentare una risorsa ed evitare che diventi fonte di rischi, quali il cyberbullismo, l’isolamento o la dipendenza, è importante stimolare i ragazzi verso un’adeguata consapevolezza in merito al loro utilizzo, che li possa aiutare a non incorrere nei pericoli a cui le tecnologie li espongono.

Per contrastare e prevenire il fenomeno del cyberbullismo, pertanto, è indispensabile educare all’uso consapevole e responsabile della rete e dei social, trasmettendo ai ragazzi un sistema di valori basato sul rispetto, contrario alla violenza, prevaricazioni ed omertà, così come è necessario attivare campagne di sensibilizzazione sul tema. I potenziali “bulli” devono essere resi consapevoli della gravità dei propri atti e le vittime devono comprendere di non essere sole e di avere a disposizione efficaci strumenti di aiuto sui quali poter far affidamento.

In questo campo, indubbiamente la scuola assume un ruolo centrale, essendo anche il contesto in cui tale fenomeno viene più frequentemente perpetrato.

Inclusione

La Convenzione di New York, pur non contenendo un’esplicita menzione al diritto all’inclusione, pone particolare enfasi su questo elemento. La portata e la centralità di questo diritto, infatti, emerge in maniera trasversale, quale caratteristica complessiva del sistema di protezione tratteggiato dalla Convenzione e riflesso degli obiettivi generali ivi perseguiti.

Il tema dell’inclusione richiama ad una riflessione sulla particolare condizione di vulnerabilità che investe i minorenni stranieri non accompagnati (MSNA).

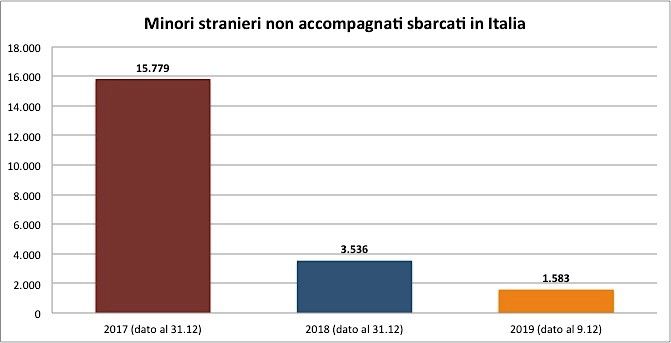

Secondo i dati resi noti dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Cruscotto Statico Giornaliero, nel 2017 sono arrivati in Italia 15.779 MSNA, nel 2018 3.536, con una consistente diminuzione pari al 77,6%. I MSNA hanno rappresentato oltre il 14% degli arrivi totali, anch’essi oggetto di una analoga, forte diminuzione. Al 9 dicembre 2019, i MSNA giunti in Italia sono stati 1.583. [5]

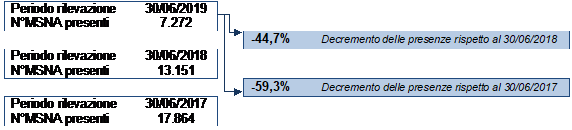

Riguardo alle presenze sul territorio nazionale, al 30 giugno 2019, i MSNA presenti e censiti in Italia erano 7.272, con un forte decremento rispetto all’anno precedente quando ne erano stati segnalati 13.151 e ancor più rispetto al 2017 in cui risultavano 17.864.

Valori assoluti e variazioni percentuali dei MSNA presenti in Italia (Dati al 30.06.2019)

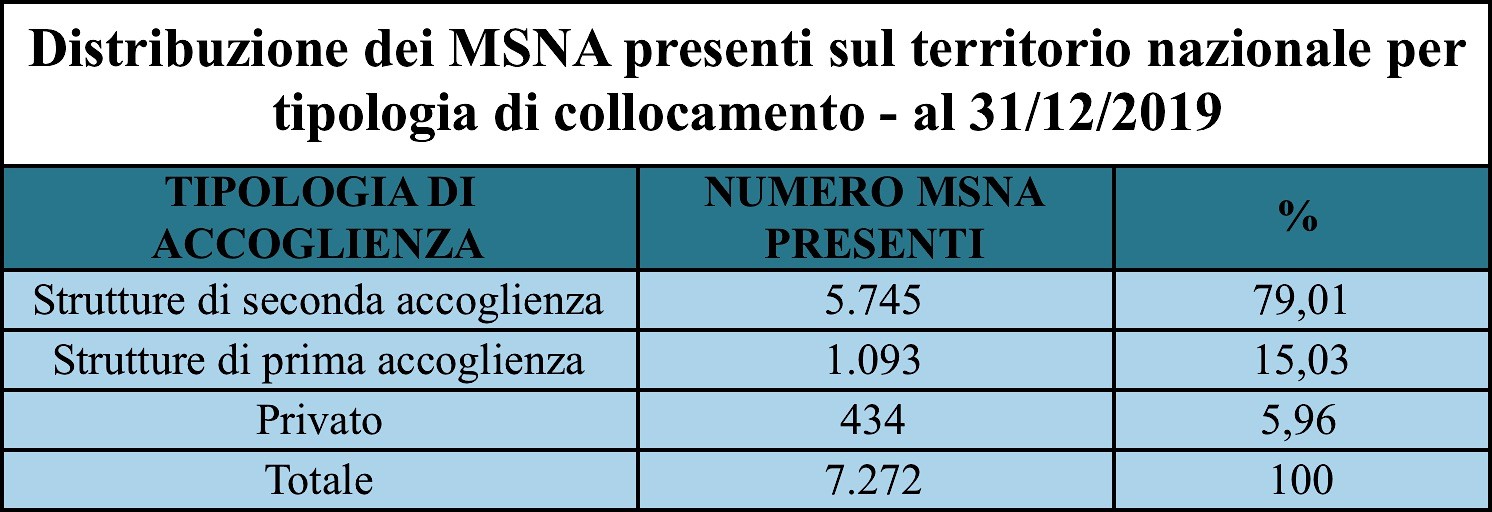

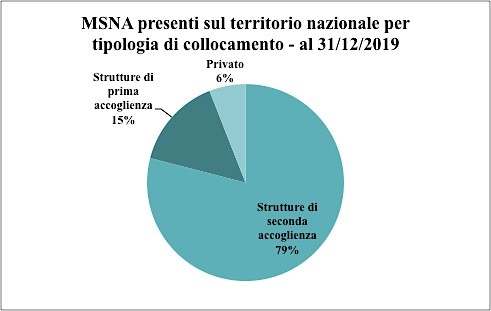

Rispetto alla tipologia di accoglienza, i MSNA accolti in strutture di seconda accoglienza sono stati il 79% del totale, mentre il 15% sono stati accolti presso strutture di prima accoglienza. Il restante 6% ha trovato accoglienza presso privati. [6]

Nell’ordinamento italiano, l’adozione della legge n. 47/2017 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” ha permesso un importante passo in avanti verso il rafforzamento della protezione dei minori, definendo una disciplina organica tesa a implementare gli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento e ad assicurare maggiore omogeneità nelle prassi.

In particolare, tale legge se, da una parte, codifica e consolida principi già acquisiti, quali il divieto di respingimento, dall’altra introduce nuove misure, tra le quali:

- si prevede che il permesso di soggiorno per minore età possa essere rilasciato anche in assenza di un documento di identità;

- viene reso più efficace il sistema di accoglienza dei minori non accompagnati, predisponendo che il periodo di permanenza nelle strutture di prima accoglienza sia ridotto da sessanta a trenta giorni (art. 4);

- viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati (SIM)”, nel quale sono destinate ad essere canalizzate e messe a sistema le cartelle sociali dei minori non accompagnati (art. 9);

- vengono disciplinate, per la prima volta, le modalità e le procedure di identificazione e di accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati (art. 5);

- si prevede la figura

del tutore volontario (art. 11), che incarna una nuova idea di tutela legale: non solo una figura con rappresentanza giuridica, ma attenta anche alla relazione con minori che vivono nel nostro Paese privi di adulti di riferimento, in grado di farsi carico dei loro problemi, interpretandone i bisogni e garantendone i diritti. Tale esperienza è stata accolta con un’entusiasmante risposta, che ha visto il coinvolgimento, al 31 dicembre 2018, di 5.501 cittadini resi disponibili.

La legge n. 47/2017 rappresenta un esempio di piena attuazione delle disposizioni contenute nella Convenzione di New York, rendendo efficace, nel nostro ordinamento, il principio del superiore interesse del minore sancito all’art. 3 della Convenzione.

Tuttavia, si ravvisa che ad oggi vi sono aspetti che non hanno trovato ancora applicazione, per cui viene a prefigurarsi la necessità di ulteriori interventi normativi ed operativi che rendano effettivi i diritti dei minori stranieri non accompagnati ivi sanciti.

Tra gli interventi più urgenti, reiteratamente sollecitati dall’Autorità garante per l'infanzia e adolescenza e dallo stesso Comitato ONU, emerge che non sono ancora stati adottati né i regolamenti attuativi della legge né il decreto relativo alla procedura per lo svolgimento del primo colloquio con il minorenne.

Inoltre, si registra un’attuazione disomogenea rispetto all’accertamento multidisciplinare dell’età dei MSNA, essendovi ancora regioni dove la relativa procedura non risulta conforme ai criteri fissati dalla normativa vigente; violazioni gravi se si considera che espongono i minorenni erroneamente identificati come maggiorenni al rischio di espulsione. È ancora in itinere, invece, la procedura di adozione del Protocollo per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei MSNA, necessario per assicurare prassi uniformi e condivise in ordine all’accertamento.

Tra le questioni più sensibili, infine, rientra l’esigenza di garantire l'attuazione di un approccio fondato sui diritti umani e sul rispetto del superiore interesse della persona di età minore in ogni circostanza che riguardi i minorenni migranti. A tal proposito, nel 2018 e nei primi mesi del 2019 si sono verificati episodi in cui tale approccio è stato disatteso, tra cui la decisione del Governo di non consentire immediatamente lo sbarco a navi a bordo delle quali vi erano anche minorenni, esponendoli a gravissime condizioni di precarietà.

Giustizia

La Convenzione di New York, agli articoli 37 e 40, stabilisce precisi limiti e puntuali requisiti perché lo ius puniendi dell’ordinamento possa dirsi legittimo, attraverso la dettagliata enucleazione di una serie di garanzie processuali e sostanziali da assicurare alle persone di minore età che incontrano il sistema della giustizia penale.

In merito alle influenze esercitate dalla Convenzione sul nostro ordinamento interno in materia di rito penale minorile, occorre evidenziare che l’Italia si è dotata di un sistema penale specificatamente calibrato sui minori in tempi anteriori all’adozione della Convenzione, tramite l’emanazione del d.P.R. n. 448/88, recante ‘Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni’.

Dal raffronto dei due testi, emerge una chiara consonanza e una sostanziale visione comune, in riferimento sia alle finalità ascritte all’intervento giuridico sia agli strumenti impiegati.

Gli stessi pilastri su cui si fonda l’impianto normativo contenuto nel d.P.R. n. 448/88 sono tutti riscontrabili anche nella Convenzione: basti pensare, ad esempio, al principio di minima lesività del processo, alla non interruzione dei processi educativi e formativi in atto, alle finalità di responsabilizzazione e di crescita del minore.

Tuttavia, se sul piano delle garanzie processuali, i progressi compiuti hanno anticipato la ratifica della Convenzione, lo stesso non è avvenuto sotto il profilo del trattamento da riservare alla persona di minore età nella fase di esecuzione penale.

Infatti, contrariamente a quanto previsto dalla Convenzione, in cui si richiede un trattamento che tenga conto dell’età, per lunghissimi decenni, nonostante la garanzia di una separazione dei minorenni dagli adulti, in Italia si è continuato ad applicare ai minori il medesimo ordinamento penitenziario previsto per adulti, con grave pregiudizio per la realizzazione delle loro esigenze educative.

Sebbene la legge 354/1975, che disciplina l’ordinamento penitenziario, prevedesse espressamente, all’art. 79, che le norme dovessero essere applicate nei confronti dei minori degli anni diciotto solo fino a quando non si fosse provveduto con apposita legge, da allora per giungere ad una legislazione sull’ordinamento penitenziario appositamente pensato per i minori, si è dovuto attendere oltre quarant’anni. Il vuoto normativo è stato finalmente colmato solo quando, in ottemperanza alla legge delega 23 giugno 2017, n. 103, contenente i criteri per disciplinare l’ordinamento penitenziario minorile, è entrato in vigore il d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, che lo istituisce.

L’approvazione di un testo specificamente rivolto ai minorenni costretti a scontare una pena rappresenta un traguardo imprescindibile, nel cammino di una piena conformazione della legislazione italiana alla Convenzione.

Certamente, la strada percorsa in questo senso è stata tanta, ma l’impulso esercitato dalla Convenzione nel campo della giustizia penale conserva, tutt’oggi, toni vivi ed accesi, invitandoci a compiere ulteriori passi in avanti.

La Convenzione, infatti, segna una traccia, in parte ancora inesplorata, ponendo l’accento su alcuni elementi propedeutici alla costruzione di un percorso che rimanda al paradigma della giustizia riparativa.

Questa nuova prospettiva, muovendo da una lettura relazionale del reato, si fonda sull’idea di proporre un incontro tra le persone coinvolte, sostenuto da mediatori esperti.

I percorsi di giustizia riparativa, ponendo l’accento sulla dimensione relazionale, consentono di valorizzare la dignità della persona minorenne, di educare al rispetto degli altrui diritti e libertà e favoriscono lo svolgimento di un ruolo costruttivo nella società, offrendo altresì un’opportunità di riparazione, non imposta ma conseguente alla comprensione del danno causato ad un altro essere umano.

La giustizia riparativa costituisce una preziosa risorsa, sia per i minorenni sottoposti ad un procedimento penale sia per le vittime di reato di minore età, in quanto assicurando uno spazio di ascolto e di parola permette di rielaborare il vissuto, anche emotivo, di quanto accaduto e di ridefinire il senso delle regole e del rispetto nei confronti delle altre persone, configurandosi così come una valida forma di prevenzione.

Senza dubbio, questa rappresenta un’importante sfida che l’Italia è chiamata a cogliere, nel settore della giustizia minorile, dalla Convenzione.

In tal senso, nonostante si registrino, sul nostro territorio, positive e consolidate esperienze di mediazione, l’itinerario da compiere è ancora lungo, sia in termini di diffusione di tali iniziative, sia sotto il profilo normativo. Si evidenzia, infatti, la necessità di una normativa, che possa conferire uniformità e garanzie a strumenti, ancora demandati, in assenza di una disciplina organica, a prassi giudiziarie e alla personale sensibilità e predisposizione degli operatori.

Nel merito, l’Autorità garante per l'infanzia e adolescenza ha mostrato un vivace interesse e portato avanti un impegno attivo nel promuovere la giustizia riparativa. L’attenzione manifestata è confluita nella redazione di un documento contenente alcune raccomandazioni, in cui, da un lato, si sollecita a predisporre un’apposita legislazione per l’innesto della mediazione e dei percorsi di giustizia riparativa nella giustizia minorile, e, dall’altro, si invita a favorire l’accesso a tali istituti già oggi, a normativa invariata.

Salute

Il tema della salute ricorre in diversi articoli della Convenzione di New York. Da una lettura combinata, emerge un quadro di diritti da garantire ai minorenni, riguardante il godimento del più alto livello di salute possibile, il loro pieno sviluppo e benessere psico-fisico, la parità di accesso ai servizi, la garanzia di adeguati sistemi di assistenza e protezione, nonché il diritto di ogni minorenne a raggiungere un livello di vita adeguato al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

Nell’ambito della salute, negli ultimi tempi suscita spiccato interesse il tema della salute mentale degli adolescenti, oggetto di particolare attenzione anche da parte del Comitato ONU, avendo costatato un preoccupante e consistente incremento, soprattutto tra gli adolescenti, di disturbi psichiatrici e disordini comportamentali, manifestati attraverso depressione, disturbi alimentari e comportamenti autolesivi o persino suicidari.

La salute mentale assume dei connotati particolarmente delicati durante l’età evolutiva. L’adolescenza, infatti, è un periodo di vita caratterizzato da profonde trasformazioni, in cui si alternano stati e sensazioni nel difficile cammino verso una ridefinizione dell’identità.

In questa fase, diviene indispensabile saper intercettare e cogliere i possibili segnali di un disagio, che da fisiologico può divenire manifestazione di

un problema più importante.

Le evidenze scientifiche mostrano come

la maggior parte dei disturbi psichiatrici sorti in età evolutiva, se non adeguatamente e tempestivamente

riconosciuti e trattati, permangano anche in età adulta.

Parlare di salute mentale degli adolescenti è dunque una

priorità emergente che richiede interventi precoci e cure adeguate.

In questa direzione, rappresenta una significativa novità l’intesa raggiunta tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali sulle “Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e della adolescenza” a luglio 2019. Tuttavia, trattandosi di un documento di intenti, a determinarne l’efficacia sarà il recepimento a livello locale delle indicazioni riferite, le iniziative intraprese per il miglioramento dei servizi di cura, nonché la valutazione e il continuo monitoraggio degli interventi. Tale documento, inoltre, non fa riferimento ad alcuno standard o indicatore di qualità e questo rappresenta un evidente limite alla garanzia di cure adeguate, in una realtà nazionale, di per sé, già ampliamente cronicizzata da disuguaglianze regionali.

Una delle maggiori criticità rilevate nel panorama italiano riguarda proprio la disomogeneità delle risposte diagnostico-terapeutiche. Permangono, infatti, significative e forti disparità territoriali sia nell’accesso ai servizi sia nelle tipologie e nella qualità dei servizi assicurati.

La disomogeneità delle risposte da parte dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza (NPIA) è ascrivibile, da un lato, all’insufficiente disponibilità di risorse (umane, economiche, tecnologiche) a fronte del continuo aumento delle domande, dall’altro alla mancata ottimizzazione delle risorse in termini organizzativi e culturali.

Sebbene ad oggi si registri l’assenza di un accurato e continuo quadro epidemiologico nazionale, dai documenti dei gruppi di lavoro di alcune regioni emerge che l’accesso ai servizi di NPIA interessa il 6-8% delle persone di età minore residenti, a fronte di una richiesta stimata ad oltre il doppio.

Sarebbe necessario, quindi, un aggiornamento dell’offerta, condivisa, integrata, omogenea e accessibile su tutto il territorio nazionale.

Un ulteriore elemento di problematicità riscontrato a livello nazionale risiede, poi, nella perdurante assenza di un sistema complessivo di monitoraggio della salute mentale in età evolutiva e dello stato dei servizi e delle iniziative avviate in questo campo. La mancanza di tali informazioni preclude un’efficace organizzazione delle risposte diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, impedendo un’adeguata pianificazione degli interventi e una ripartizione equa degli investimenti e delle risorse.

A fronte di quanto emerso, come sottolineato nelle raccomandazioni del Gruppo CRC e del Comitato ONU, in ambito sanitario appaiono prioritarie due esigenze: garantire un sistema uniforme e integrato di servizi di neuropsichiatria infantile, dotato di sufficienti risorse, e istituire un efficace sistema di monitoraggio della salute mentale dei bambini e degli adolescenti.

Tuttavia, la rete integrata dei servizi di NPIA anche con altri ambiti e servizi resta, ad oggi, nient’altro che un traguardo velleitario. I modelli organizzativi proposti nel tempo risentono della mancanza di continuità, aggiornamento, adeguamento e sostegno, nonché di un’adeguata valutazione e generalizzazione degli interventi risultati efficaci.

Ambiente/sostenibilità

La sicurezza degli ambienti di vita dei bambini continua a presentare alcune criticità, relative al traffico automobilistico urbano, all’inquinamento atmosferico e all’esposizione agli agenti chimici nocivi.

Il traffico automobilistico è significativamente aumentato negli ultimi anni. L’Italia, nella classifica europea, figura come il Paese con la più alta densità di automobili, contando 616 vetture per 1.000 abitanti (contro le 497 della Francia e le 552 della Germania).

Anche sul fronte della mobilità alternativa e sostenibile, l’Italia continua ad espiare un grave ritardo a confronto con altre città europee, determinato dallo sviluppo ridotto di metropolitane e tram, dall’invecchiamento delle reti ferroviarie suburbane e dai continui tagli al trasporto pubblico. Sebbene in alcune città italiane si sia registrato qualche segnale di progresso e siano state promosse alcune iniziative positive in questa direzione, il quadro complessivo rimane pressoché stazionario, non mostrando sostanziali miglioramenti, al contrario di quanto reclamerebbe la situazione diffusa di congestione, incidentalità, emissioni di gas serra ed inquinamento.

I provvedimenti disposti per aumentare la sicurezza degli automobilisti, sono riusciti a ridurre il numero assoluto di incidenti e di morti, ma non hanno avuto un grande impatto sulle fasce più vulnerabili degli utenti della strada, ovvero pedoni e ciclisti, soprattutto bambini e ragazzi.

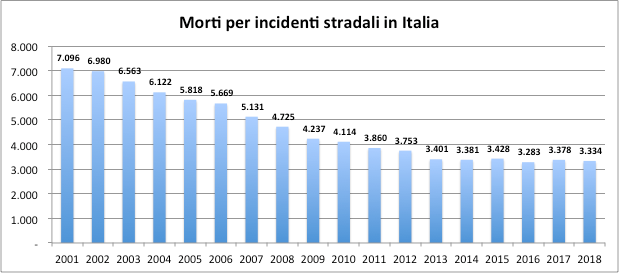

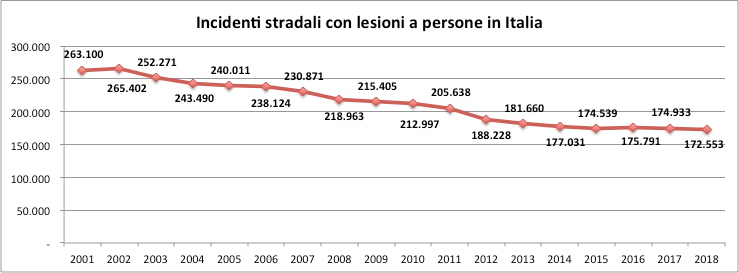

I dati ISTAT mostrano che il tasso di mortalità per incidenti stradali si è considerevolmente dimezzato dal 2001 ad oggi. Se nel 2001 il numero di decessi per incidenti stradali ammontava a 7.096 e quello degli indicenti stradali con lesioni a persone a 263.100, nel 2018 si contano 3.334 vittime ed un totale di 172.553 incidenti stradali con lesioni a persone.

Nello stesso anno, si rileva siano morti a causa di incidenti stradali 34 bambini sotto i 14 anni, oltre a 10.906 feriti; mentre nella fascia tra i 15 e i 19 anni, si sono riscontrati 178 decessi e 19.059 feriti.[7]

L’incremento del traffico, oltre a causare incidentalità, appare particolarmente nocivo per la salute dei bambini, in quanto disincentiva il movimento, con conseguente rischio di obesità, e contribuisce alla crescita dell’inquinamento atmosferico.

L’inquinamento atmosferico rappresenta un fenomeno piuttosto grave, in quanto ha un impatto particolarmente negativo e dannoso sulla salute dei bambini, notoriamente più vulnerabili ed esposti ai pericoli di salute ambientale.

Tra i maggiori rischi per la salute che l’inquinamento comporta si riscontrano: una maggiore prevalenza di sensibilizzazioni allergiche e di asma, una riduzione dello sviluppo dell’apparato respiratorio, la cancerogenicità, le possibili alterazioni dell’epigenoma fetale, l’incremento delle patologie cardiovascolari e la comparsa di possibili alterazioni nello sviluppo cognitivo dei bambini.

L’Agenzia Europea dell’Ambiente stima che le polveri sottili nel 2015 siano state responsabili di circa 391.000 morti premature solo nei Paesi Ue: un dato grave, che tuttavia rimane in sordina.

Sebbene nell’arco degli ultimi anni si sia registrata una progressiva riduzione delle concentrazioni di inquinanti in Italia e in Europa, nelle principali aree urbane italiane la situazione continua ad apparire piuttosto critica, tanto che l’Italia appare tra le nazionali con gli indici di rischio sanitario più elevati. Per le aree urbane italiane, quindi, il tema dell'inquinamento atmosferico rappresenta un serio problema, con tutti i conseguenti pericoli relativi alla salute delle persone.

Nelle grandi città l’esposizione della popolazione urbana all’inquinamento atmosferico resta molto elevata: nel 2017, le aree urbane italiane erano significativamente al di sopra dei livelli delle aree urbane europee per Pm2,5 (Ue 14,1 μg/m³, Italia 19,4 μg/m³), tanto che l’Italia è stata deferita alla Corte di giustizia europea per il superamento dei livelli di particolato Pm10 nell’ottobre 2018 e di quelli del biossido d’azoto nel marzo 2019.

La Direttiva 2008/50/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 155/2010, ha stabilito un valore limite comune per gli stati membri di 25μg/m3 per il Pm2,5, da raggiungere entro il 1° gennaio 2015, che diventerà di 20μg/m3 entro il 2020; mentre le linee guida dell’OMS hanno fissato questo stesso limite a 10μg/m3. Secondo i dati disponibili, negli ultimi anni, In Italia i valori medi annuali rilevati sono risultati inferiori ai limiti previsti dalle normative, ma comunque notevolmente superiori a quelli raccomandati dall’OMS come riferimento per la salute umana. Una situazione preoccupante che minaccia anche e soprattutto la salute dei bambini, alla luce della loro peculiare vulnerabilità nell’esposizione agli agenti inquinanti.

Infine, un ultimo importante elemento da considerare a livello ambiente riguarda la superficie di verde urbano. L’importanza multifunzionale delle aree verdi urbane è ormai ampiamente consolidata, sia per l’assorbimento di C02 sia per la mitigazione climatica.

Dalla prospettiva dell’infanzia, il tema assume una rilevanza primaria, soprattutto se si considera che il 37% dei minorenni rilevati sul suolo italiano si concentra nelle 14 grandi città metropolitane, in territori che molto spesso non sono a misura di bambino.

Due città capoluogo su tre mostrano una percentuale di verde pubblico inferiore alla media e una su dieci non raggiunge la dotazione minima di 9 metri quadri per abitante prevista dalla legge.

Risultano ancora in minoranza i capoluoghi di provincia che piantano nuovi alberi a 6 mesi dalla registrazione di ogni neonato residente o minore adottato, come stabilito dalla legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. Nel 2014 i capoluoghi adempienti erano appena 31, meno di un terzo; nel 2017 hanno raggiunto quota 50: le nuove piantumazioni sono state effettuate in più della metà dei capoluoghi del Nord, in poco meno di quelle del Centro, e nel 15% delle città del Mezzogiorno.[8]

Alla luce di questi dati, emerge l’esigenza di prestare maggiore attenzione a queste tematiche, aumentare la consapevolezza ambientale, promuovere la sostenibilità, sostenere ed incoraggiare comportamenti e azioni più responsabili, a livello sia individuale che collettivo.

NOTE

[1] ISTAT (18 giugno 2019), Le statistiche dell’ISTAT sulla povertà. Anno 2018, disponibile su https://www.istat.it/it/files//2019/06/La-povertà-in-Italia-2018.pdf

[2] ISTAT (18 giugno 2019), Le statistiche dell’ISTAT sulla povertà. Anno 2018, disponibile su https://www.istat.it/it/files//2019/06/ La-povertà-in-Italia-2018.pdf

[3] Eurostat, Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the

europe 2020 strategy, 2019, disponibile su https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10155585/KS-04-19-559-EN-N.pdf/b8528d01-4f4f-9c1e-4cd4-86c2328559de

[4] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2018), Quaderni della ricerca sociale 42 – Affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31/12/2016 – indagine campionaria, disponibile su https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Quaderni%20della%20Ricerca%20Sociale%2042%20-%20Affidamenti%20familiari%20e%20collocamenti%20in%20comunità%20al%2031%20dicembre%202016/QRS-42-Affidamenti-familiari.pdf

[5] Ministero dell’Interno (2019), Cruscotto Statistico Giornaliero al 9 dicembre 2019, disponibile su http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_11-12-2019.pdf

[6] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (2019), Report di monitoraggio. Dati al 30 giugno 2019, disponibile su http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx

[7] ISTAT (25 luglio 2019), Incidenti Stradali. Anno 2018, disponibile su https://www.istat.it/it/files//2019/07/Incidenti_stradali_2018_aggiornamento_Ottobre2019.pdf

[8] Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (2019), Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, Rapporto 2019, disponibile su www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubblico/relazione_annuale_csvp_2019.pdf