Giuseppe Tacconi

(2003-09-29)

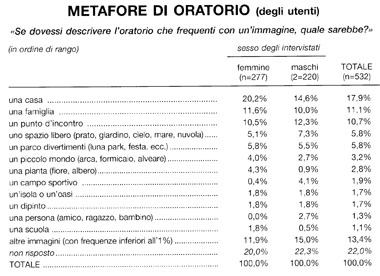

Intendo proporre alcune riflessioni sul tema della valutazione dell'azione pastorale, utilizzando un'analogia con alcune riflessioni sviluppate in campo laico, in particolare: la ricerca sociale; le riflessioni sui sistemi di progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione nella scuola e nei processi formativi; le riflessioni sulle teorie dell'organizzazione; le riflessioni sulla valutazione della qualità nei servizi e negli organismi del terzo settore.

L'ipotesi di lavoro è la seguente: la velocità delle trasformazioni sociali, l'affermarsi di nuovi paradigmi di pensiero e di azione, rendono il contesto culturale (e pastorale) contemporaneo incerto, frammentato e tale da richiedere una continua trasformazione di metodi educativi e sistemi di comunicazione. In un tale contesto, anche per un'organizzazione come quella oratoriana diventa strategico attivare processi di autoanalisi e di autovalutazione del proprio operato, che permettano di apprendere continuamente dalla propria esperienza e di crescere.

Alcune considerazioni introduttive

A nessuno sfugge l'importanza del tema. Il rischio che abbiamo di fronte è di cadere in una sorta di retorica del cambiamento: tutti riconoscono l'esigenza del cambiamento – insistono sulla necessità di progettare e di valutare – ma le azioni che si mettono in campo finiscono per essere o la riproposizione di un passato ormai obsoleto, o azioni incapaci di incidere a livello strutturale all'interno delle dinamiche pastorali ed educative.

Occorre imparare ad interpretare il disagio diffuso di molti educatori impegnati negli oratori, la loro solitudine, il loro senso di inutilità, la mancanza di risorse umane... non solo per poter dominare tutto questo, ma anche per rintracciare risposte complesse ai problemi che vengono posti dal nostro tempo (si affronta la complessità diventando più complessi).

Questo lavoro richiede non solo uno sforzo ermeneutico (criteri di interpretazione...), ma anche la capacità di inventare luoghi e strumenti di osservazione, confronto ed elaborazione nuovi, che permettano di sbloccare la comunicazione tra gli animatori, i parroci, i catechisti e che siano il segno di una comunione più autentica.

Mentre infatti alcune realtà stanno sostenendo sforzi enormi per garantire almeno il minimo vitale di alcune esperienze per i giovani (post-cresima, adolescenti, giovani), altre stanno vivendo ancora di «rendita», sulla scorta di solidi itinerari del passato recente, ed altre ancora stanno compiendo percorsi intensi e significativi grazie al supporto di collaboratori pastorali a tempo pieno, ve ne sono molte che non riescono a far decollare attività ed esperienze che aiutino i giovani a trovare nella comunità cristiana (e nell'oratorio) un punto di riferimento per la costruzione e il consolidamento della propria maturità umana e cristiana: l'appartenenza dei giovani alle realtà ecclesiali si fa sempre più debole, in molti oratori mancano educatori ed animatori, scompaiono molti gruppi formativi e l'aggregazione si fa sempre meno visibile ed incisiva.

È a partire da questa consapevolezza che occorre affrontare il tema della valutazione dell'azione pastorale.

Essa fa riferimento alla capacità di analizzare, attraverso uno sguardo d'insieme, la realtà pastorale attuale e la realtà concreta di ciascun oratorio, rintracciandone sia i nodi più problematici che le risorse. Potremmo dire che, oggi più che mai, l'oratorio ha bisogno di attivare un ascolto sofisticato della realtà e di diventare anche capace di osservare se stesso.

È necessario uno spazio di osservazione attenta di ciò che facciamo e del contesto in cui agiamo. È questo che ci può aiutare ad operare scelte e a cambiare in modo reale (al di là della retorica del cambiamento).

Da questo punto di vista potremmo porci alcuni interrogativi di partenza: le nostre comunità e i nostri oratori erogano molteplici servizi educativi e propongono itinerari di iniziazione alla fede, di consolidamento e di approfondimento che spesso risultano poco efficaci: dove si inceppano i processi che mettiamo in atto? Qual è la natura dei problemi? In che misura riusciamo ad osservarci al lavoro? Cosa osserviamo quando guardiamo a noi stessi (a che livello giunge il nostro sguardo)?

E ancora: gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere tengono conto dei soggetti, di ciò che avviene, dei processi? Le attività che realizziamo, intercettano i bisogni, sono significative per i soggetti? Qual è il rapporto tra risultati attesi e risultati raggiunti (almeno per quanto ci è dato di conoscere)? Quali gli effetti collaterali non desiderati che le nostre proposte generano?

La valutazione è un tema che spesso abbiamo eluso nei nostri ambienti, in riferimento al quale non abbiamo mai sviluppato una sufficiente elaborazione concettuale. Sta di fatto che spesso, i nostri ambienti e in genere le organizzazioni della pastorale non conoscono la valutazione dei processi che mettono in atto. Il costume valutativo è loro estraneo. Manca una cultura della valutazione. Anche laddove si comincia a parlare della necessità della valutazione, questa fatica a tradursi in prassi operative.

Proviamo ad elencare alcune ragioni di questo:

– l'autoreferenzialità e il conseguente sospetto verso ogni forma di valutazione: le nostre realtà sono spesso costruite su modelli collaudati, predispongono il loro servizio e dettano le condizioni per accedervi. Di conseguenza, assumono un carattere difensivo nei confronti di quanto tende a metterle in discussione. La valutazione può essere una di queste «messe in discussione», perché obbliga a rendere più espliciti i nostri obiettivi, facilitando forme di controllo da parte della comunità. Valutare ci mette di fronte al fatto che la maggior parte dei nostri interventi, per come sono fatti, non sono valutabili (obiettivi indistinti, mal formulati, mere intenzioni...);

– considerazione della valutazione come una moda effimera, destinata ad appassionare per una breve stagione e a passare presto;

– il vissuto degli operatori della pastorale che potrebbero vedere la valutazione come una funzione esterna alla propria attività o almeno secondaria (non nella sua funzione fondamentale di miglioramento del servizio alle persone) e associarla all'idea di controllo esterno del proprio operato;

– carenze formative e difficoltà tecniche (scarsa conoscenza dei metodi che favoriscono una valutazione partecipata, in cui gli operatori e gli altri soggetti sono parte attiva del processo di valutazione);

– l'«alibi» dello Spirito Santo.

Fondamento teologico dell'azione del valutare

La valutazione di un'azione pastorale trova la sua motivazione teologica nella logica dell'incarnazione. L'incarnazione getta un ponte tra il divino e l'umano e fa sì che la carità, che è l'identità stessa di Dio (Dio è amore) – e anche l'educazione è una forma di carità –diventi segno distintivo, in qualche modo sacramentale, del singolo credente e dell'insieme della comunità cristiana. La presenza del risorto può così realizzarsi nella nostra umanità: sguardo, gesto, parola, azione...

Se è questa la via che il Signore ha scelto per rendersi presente nella storia (la nostra umanità), valutare diventa un prendere sul serio l'incarnazione. Nel valutare un'azione pastorale non valutiamo l'azione di Dio, ma quanto la nostra azione comunitaria lascia trasparire qualcosa dell'umanità ricca del Risorto, e dunque comunica misericordia, fa scoprire che il «Dio che non si vede» è così,ma anche sorprende, suscita domande profonde, risveglia la disponibilità dell' attesa...

«Verificare... a me pare, dunque, possa essere inteso non tanto come una operazione esteriore di chirurgia estetica, ma come necessaria e profonda conversione a ciò che la comunità-chiesa dev'essere per manifestarsi nella sua vera identità (comunità che vive la comunione e la fraternità e che diviene 'segno e strumento dell'intima unione del genere umano in Cristo' – LG 1) e per poter rendere ragione al mondo della sua esistenza: nella fede, nella speranza e soprattutto nella carità. Da questo infatti 'tutti riconosceranno che siete miei discepoli'» [1].

La valutazione rende reale l'affermazione che soggetto dell'azione è la comunità cristiana. Essa è così in grado di:

– favorire la visibilità e la presa di coscienza dei problemi;

– alimentare processi partecipativi;

– facilitare l'esercizio di una responsabilità diffusa...

L'ORATORIO COME ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione è un fenomeno complesso, per alcuni aspetti anche contraddittorio; è unitas multiplex [2] che fa convivere al suo interno molteplici antinomie: ordine-disordine; certezza-incertezza; razionalità-irrazionalità; parte-tutto; persona-gruppo...

Organizzare significa appunto ricercare continuamente un equilibrio tra questi opposti.

Anche l'oratorio è un'organizzazione, anche se ha le sue caratteristiche specifiche.

In un oratorio:

– le relazioni tra le componenti (individui e gruppi) sono caratterizzate da complessità e variabilità, anche per l'assenza di rigidità di legami e per la forte autonomia di ciascuna componente (scout, gruppi della catechesi, associazioni sportive...) rispetto alle altre;

– la necessità a sottostare a regole non è molto sentita, dato che non si ha a che fare, in un'organizzazione di questo tipo, con prodotti ben definiti, ma con un servizio spesso impalpabile, comunque difficile da accertare e scarsamente definibile in termini di qualità;

– per il fatto che si basa sul volontariato, nell'oratorio prevalgono la soggettività e la discrezionalità dei comportamenti, rispetto a comportamenti organizzativi uniformi in grado di determinare regole concordate.

Esiste uno stretto rapporto tra il tema della valutazione e il tema dell'organizzazione:

– la valutazione è un processo che accompagna tutte le azioni pastorali di cui è soggetto un'organizzazione come un oratorio (la progettazione degli interventi, la realizzazione...);

– l'idea che abbiamo di oratorio condiziona il significato che attribuiamo all'atto del valutare; la valutazione ha dunque a che fare con come pensiamo l'organizzazione oratorio (con la cultura organizzativa dell'oratorio);

– la valutazione è chiamata ad analizzare anche la ricaduta che le azioni educative hanno sul contesto organizzativo e sul contesto ecclesiale e territoriale.

Può allora essere utile collocare il discorso sulla valutazione all'interno del discorso sull'organizzazione e, nel fare questo, intendiamo avvicinare non un aspetto della vita dell'oratorio ma il tutto della vita dell'oratorio dal punto di vista dell'organizzazione. Assumiamo cioè l'organizzazione come prospettiva, punto di vista.

Il discorso sull'organizzazione è complesso. Negli studi sull'organizzazione si individuano tre prospettive: i modelli razionali, naturali e sistemici.

Ciascuna prospettiva mette a fuoco elementi e caratteristiche diverse ma altrettanto significative delle organizzazioni in genere, e dunque anche delle organizzazioni pastorali. Non si tratta di individuare il modello «giusto» o quello «sbagliato». Tutte e tre le prospettive possono essere considerate capaci di sottolineare, in modo plausibile ed ugualmente legittimo, alcuni elementi utili a comprendere le organizzazioni (anche l'oratorio) nella società odierna. Ad esempio:

– il modello razionale sottolinea la necessità di un coordinamento e di un orientamento chiaro su obiettivi condivisi;

– il modello naturale sottolinea il senso dell'identità, della tradizione vivente e della qualità delle relazioni tra i soggetti;

– il modello sistemico sottolinea il senso del cambiamento e dell'apertura all' ambiente.

Esistono inoltre molteplici combinazioni dei diversi modelli, intesi sia come modelli teorici di riferimento che come modelli organizzativi praticati. Richard Scott tenta di combinarli, incrociando le dimensioni dell'apertura e della chiusura del sistema con quelle della razionalità e della naturalità del sistema. Egli infatti individua, nella transizione da modelli organizzativi chiusi, centrati prevalentemente sulle caratteristiche interne delle organizzazioni, a modelli organizzativi aperti, centrati sull'importanza dei rapporti con l'ambiente, un vero e proprio spartiacque. Egli sostiene infatti che «... i modelli teorici dell'organizzazione hanno subito un notevole mutamento intorno al 1960, quando la prospettiva dei sistemi aperti ha preso il sopravvento sui modelli dei sistemi chiusi» [3]. Vuol dire che si danno modelli razionali chiusi e modelli naturali chiusi, modelli razionali aperti e modelli naturali aperti.

Per quanto riguarda i modelli di organizzazione pastorale, penso che uno spartiacque analogo possa essere stato segnato dall'evento del Concilio Vaticano II, che ha davvero aperto porte e finestre e ha permesso che entrasse una ventata di aria nuova nella chiesa, e che questo passaggio possa costituire quel cambio di paradigma che oggi, nonostante il rinnovamento postconciliare, è più auspicato o colto nella sua imprescindibilità che ancora pienamente attuato.

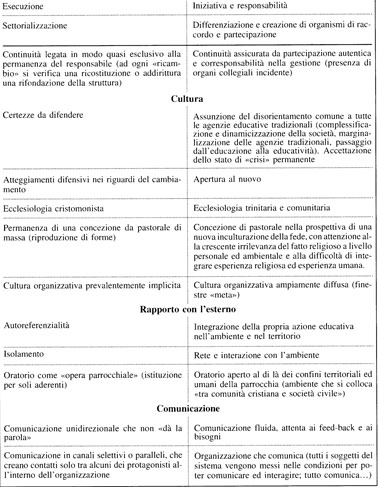

In ciascuno dei due gruppi di modelli – quelli che fanno riferimento al sistema chiuso e quelli che fanno riferimento al sistema aperto – si attivano modi differenti di pensare gli elementi fondamentali dell'organizzazione pastorale (la struttura, la cultura, gli obiettivi, i soggetti...). Qui di seguito vogliamo tentare di presentare, in forma schematica, alcune delle principali caratteristiche organizzative proprie di un'organizzazione pastorale come l'oratorio, e precisare come esse si declinino all'interno dei due gruppi di modelli, ricordando che alcune delle caratteristiche saranno maggiormente sottolineate dai modelli razionali ed altre dai modelli naturali.

Notiamo che si tratta di due tipologizzazioni estreme. Bisogna considerare che la realtà è più complessa di quanto ciascun modello possa afferrare, e che spesso i due modelli convivono, soprattutto in questa fase di transizione che speriamo sia orientata verso l'emergere di un dialogo ermeneutico fecondo tra i due modelli e di una loro integrazione.

Il modello a sistema chiuso, che può essere definito anche come modello «semplice», è il modello consolidato che, provenendo dalla tradizione, è maggiormente legato agli aspetti istituzionali. È chiuso in se stesso perché rigido, predefinito, predeterminato e ripetitivo; «... è il modello che si presenta in apparenza come 'forte' perché ben organizzato e comunque ancora dominante; in realtà è il modello 'debole' e in crisi, poiché – da sé solo, senza sostanziali cambiamenti – non ha un futuro credibile» [4].

Il modello a sistema aperto, che è un modello «complesso», è quello più attento ai cambiamenti che avvengono nel contesto ecclesiale e sociale, e che prevede un alto grado di flessibilità e di continua rielaborazione sotto la spinta degli elementi di novità e di complessificazione che provengono dalla realtà. È il modello «... che si presenta come 'debole', perché faticosamente cerca di emergere, anche se è ancora marginale; in realtà è un modello 'forte', perché ha in sé una grande capacità di spiegazione e di interpretazione della realtà, anche se, forse, non ha ancora raggiunto la sua piena maturità concettuale...» [5].

Il modello a sistema aperto deve ancora essere sperimentato e verificato sul campo, e presenta certamente dei rischi, soprattutto non offre le piste consolidate del modello precedente; ma, a differenza di quello, che rimane chiuso in sé, il modello a sistema aperto, proprio perché aperto, è in grado di assumere in sé e di integrare anche molti elementi del sistema chiuso.

VALUTAZIONE E ORGANIZZAZIONE

La valutazione è una delle principali azioni organizzative. È legata alle concezioni organizzative e a sua volta può incidere sulle stesse.

Abbiamo già accennato al fatto che si tratta di una pratica un po' trascurata nelle realtà ecclesiali. Dietro la scarsa pratica valutativa, ci può essere l'effettiva difficoltà di misurare il raggiungimento di obiettivi che non si lasciano facilmente tradurre in scale quantitative e numeriche, ma spesso si nasconde anche l'incapacità di chiarire gli approcci di riferimento e di definire gli obiettivi della propria azione e dunque i criteri di valutazione.

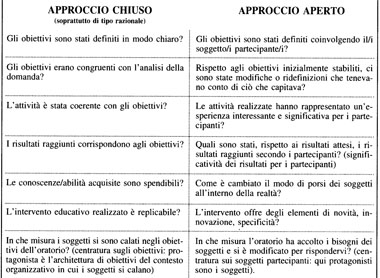

Alle diverse concezioni di organizzazione oratoriana che abbiamo visto nel paragrafo precedente, potremmo collegare anche differenti modi di verificare gli esiti dell'azione educativa. Non abbiamo qui la possibilità di farlo in modo esteso, ma comprendiamo, ad esempio, che in un modello di oratorio a sistema chiuso il criterio di verifica dell'esito positivo di una azione educativa potrebbe essere costituito, a seconda delle caratteristiche specifiche del modello (dello spostamento del modello chiuso più sul versante razionale o più sul versante naturale):

– dalla semplice comprensione o ricezione di un messaggio;

– dal raggiungimento di performances misurabili (modello di tipo razionale chiuso);

– dal numero dei partecipanti o

– dal solo gradimento dei partecipanti (modello di tipo naturale).

Mi sembra invece che un modello di oratorio a sistema aperto sia orientato a muoversi maggiormente verso approcci di tipo fenomenologico e qualitativo, che orientano la valutazione prevalentemente nel senso dell'auto-valutazione, o «valutazione interna» [6]. Questo tipo di valutazione non richiede necessariamente strumenti diversi o tempi particolari rispetto a quelli utilizzati nel processo educativo stesso, perché tutto il lavoro educativo dovrebbe essere orientato a sviluppare nei soggetti capacità di valutazione del processo stesso: «la valutazione... avviene all'interno di un dialogo che incoraggia la capacità di porre i problemi, di situarli, di raccogliere le informazioni mancanti, di ricercare il senso dell'azione, di favorire iniziative e decisioni future» [7].

La verifica «esterna» [8] ha per oggetto le conseguenze delle attività educative, sia per i soggetti coinvolti sia per il contesto comunitario di cui essi sono parte, e coinvolge anche altri attori, rispetto ai soli partecipanti alle attività educative, ampliando il raggio degli interlocutori (famiglie, comunità territoriale...).

In sintesi, la valutazione richiede un'analisi attenta di ciò che sta succedendo nell'oratorio e nel contesto sociale che lo alimenta, alla ricerca di indizi di possibili evoluzioni nelle modalità di essere e di rapportarsi dei soggetti.

La valutazione può evidenziare anche problemi e questioni attinenti il contesto organizzativo, non affrontabili e risolvibili solo all'interno delle attività e degli interventi educativi, che rimandano a scelte di campo e a decisioni politiche. Questo fatto pone l'attività educativa in continuità con l'intervento organizzativo e apre alla possibilità, da parte della valutazione, di contribuire allo sviluppo dell'organizzazione, se quest'ultima saprà considerare il pensiero come qualcosa di vitale e non come qualcosa di pericoloso e destabilizzante.

Propongo qui di seguito uno schema che riassume le domande che colui che attua un'azione di valutazione di un progetto potrebbe porsi collocandosi all'interno dei due modelli organizzativi analizzati [9]. Per quanto riguarda il modello a sistema chiuso, considero prevalentemente il modello razionale (per capirci, l'oratorio che funziona per programmi), perché in quello naturale (l'oratorio-famiglia) l'esigenza di valutare è meno presente, dato che la tensione al raggiungimento degli obiettivi lascia spazio alla spontaneità.

I SIGNIFICATI DELLA VALUTAZIONE

Vari tipi di valutazione

^ Valutazione tacita e valutazione esplicita.

In un certo qual modo, potremmo dire che non possiamo non valutare: la valutazione può essere considerata un «... atto intrinsecamente legato all'esperienza degli individui e ad ogni tipo di azione sociale (si valuta costantemente tutto e, al tempo stesso, si è valutati)» [10]. Questo tipo di valutazione, anche se è inespressa, è comunque rilevante, perché opera in gran parte dei nostri comportamenti, orienta le nostre azioni e le nostre decisioni.

Sarebbe già interessante portare alla luce del sole i presupposti di queste nostre valutazioni.

La valutazione su cui vogliamo concentrarci qui è invece una valutazione esplicita, cioè espressa con piena consapevolezza, esplicitandone i criteri.

^ Valutazione interna (autovalutazione) ed esterna (sul piano comunitario ecclesiale ed extraecclesiale).

^ Rispetto ad un progetto o ad un'attività, potremmo distinguere anche tra: valutazione ex-ante (o valutazione preventiva o validazione: stimola la riflessione su ciò che si sta facendo e fotografa la situazione come si presenta ai soggetti interessati, prima che essi mettano in opera le loro risorse e il loro impegno), valutazione in itinere (è una sorta di monitoraggio, di descrizione dell' avanzamento di un determinato dispositivo di azione, attraverso la raccolta metodica di dati e informazioni), valutazione finale e valutazione ex-post (indaga sull'impatto individuale, organizzativo, comunitario e territoriale delle attività realizzate).

^ Potremmo poi distinguere tra verifica e valutazione. La verifica è una rilevazione del posizionamento di una situazione rispetto a standard definiti, richiede una definizione previa del campo di osservazione, fa riferimento a degli obiettivi. È un'attività «oggettiva», basata su parametri osservabili, che emergono dal confronto tra risultati attesi e risultati ottenuti. Si tratta però di individuare attentamente i fattori da osservare. La valutazione ha finalità di riflessione e comprensione ampia. È una dimensione di maggior ricchezza, che prevede al suo interno la verifica. È attribuzione di significato a ciò che viene rilevato. Attiene alla responsabilità dei soggetti, fa riferimento a criteri di giudizio.

^ Per quanto riguarda i significati che si attribuiscono alla valutazione, potremmo distinguere tra valutazione come critica (formulazione di giudizi), misurazione (che parte dal presupposto che tutti i fenomeni umani possano essere osservati e classificati facendo ricorso a tecniche quantitative, e si basa sulla formulazione di standard ben definiti), controllo (verifica e accertamento costante dell'andamento di una data azione) e interpretazione (riflessione sul senso dell'azione) [11].

È su questo ultimo significato che vogliamo concentrare la nostra attenzione.

Valutazione come interpretazione

Muoverci verso un approccio che intenda la valutazione come «misura», mi sembra poco utile per un oratorio, innanzitutto perché non si può eludere il fatto che l'atto valutativo è sempre un atto soggettivo (l'oggettività del giudizio è illusoria), ma anche perché sarebbe molto difficile individuare degli standard (o indicazioni di un livello da raggiungere o da perseguire) o degli orientamenti omogenei, data la molteplicità dei soggetti e delle variabili implicati.

Intesa come interpretazione, la valutazione non si orienta tanto a giudicare gli esiti di un'attività educativa, ma si configura come «una specifica attività di riflessione sul senso stesso dell'azione» [12], «... un atto orientato alla comprensione di 'qualcosa' che si presenta a chi valuta in forma poco chiara, di difficile lettura o comunque suscettibile di attribuzioni di significato... » [13].

Seguendo la prospettiva di Gadamer, Lipari e Vergani rinviano la valutazione all'esperienza umana della comprensione come apertura al mondo e scoperta di significato attraverso la mediazione del linguaggio.

Il linguaggio «... costituisce, da un lato, l'elemento che rende possibile l'atto interpretativo di un 'lettore' che si rapporta ad un determinato evento linguistico (un testo scritto oppure un testo orale); dall'altro tende a negare al lettore la possibilità di accedere a tutti i significati celati dal testo. Dalla tensione implicita in questa dialettica tra lettore e testo (descrivibile come un continuo rinvio dell'uno all'altro), traggono origine nuovi orizzonti di significato» [14].

In questa prospettiva, il valutatore che si accosta, mettiamo, ad un oratorio,è come il lettore che si accosta ad un testo «... portando con sé l'intero bagaglio delle sue conoscenze (compresi i pregiudizi) che influenzano il modo più o meno profondo il tipo di relazione stabilita con il testo.

Quest'ultimo, a sua volta, influenza le conoscenze previe e stratificate del lettore» [15].

L'apprendimento si realizza nella dinamica relazionale che si crea tra lettore e testo, ed avviene dentro un tessuto di esperienze e conoscenze preesistenti (le pre-cognizioni del lettore ma anche le dotazioni culturali che sono incorporate nel testo e che lo stesso lettore non ignora).

Che caratteristiche ha allora un atto valutativo/interpretativo [16]?

– la valutazione è essenzialmente costruzione di significati, derivante dalla relazione soggetto-oggetto, che produce consapevolezza e che può orientare l'azione (ogni evento da conoscere/valutare assume un senso specifico nel rapporto che il soggetto conoscente/valutante stabilisce con esso);

la valutazione si caratterizza allora come:

* una pratica trasformativa: è legata ad un'esperienza in cui le precognizioni del soggetto influenzano l'evento con cui entrano in relazione e sono a loro volta influenzate da questo; è qui che si generano nuovi significati e conoscenze che possono trasformare l'azione;

* un processo globale e circolare;

* un'esperienza unica, nel senso che interpreta un caso nella sua singolarità;

– la valutazione sfugge alla logica oggettivistica della misurazione e delle prospettive a razionalità forte.

Cosa valutare nella vita di un oratorio?

Se, per impostare il discorso della valutazione nella vita di un oratorio, adottiamo una prospettiva analoga a quella che viene utilizzata nella valutazione della qualità della formazione [17], potremmo dire che per valutare la qualità della vita oratoriana dovremmo verificare il livello di qualità esistente nelle varie componenti:

STRUTTURA

- sistema delle responsabilità

- ruoli

- assetto organizzativo

- coordinamento

- spazi e attrezzature

- risorse impiegate (umane, finanziarie, di tempo.

PROCESSI

- andamento

- scostamenti e modifiche rispetto ai progetti iniziali

relazioni tra i soggetti

- relazioni con i destinatari

- relazioni con l'esterno strategie di superamento dei problemi che si sono presentati

RISULTATI

- grado di realizzazione degli obiettivi

- indicatori di cambiamento (es.: maggiore condivisione, partecipazione, minore conflittualità...)

- efficienza (costi/benefici)

- efficacia (raggiungimento dei risultati)

- impatto sulla comunità cristiana e sul contesto sociale

ATTORI

- atteggiamenti (stili di comunicazione. )

- rappresentazioni

- emozioni

- significatività dei risultati per i vari attori

- cambiamento del modo di porsi dei soggetti all'interno e all'esterno della realtà n formazione

- valutazioni

VALUTAZIONE

- risorse impiegate (umane, di tempo...)

- adeguatezza del modello

I PROGETTI possono essere valutati, preventivamente alla loro attivazione, innanzitutto:

- analizzando a quale modello si ispirano: quale il modello teologico e antropologico di riferimento, quale l'orizzonte (progetto pastorale in chiave educativa o progetto pastorale in chiave di annuncio e testimonianza...)?

- verificando in quale misura modello di riferimento, costruzione degli obiettivi e dei risultati attesi, sistema di verifica e valutazione sono fra loro coerenti (ad esempio, la misura del livello di coinvolgimento dei soggetti nella definizione degli obiettivi è coerente col modello animativo...);

- individuando le risorse disponibili, ma anche i rischi e gli ambiti di criticità.

COME VALUTARE

Criteri di «qualità» per un oratorio?

Secondo quali criteri e prospettive orientare l'azione di valutazione (e quelle ad essa strettamente connesse della progettazione e della realizzazione)?

Nel campo delle organizzazioni (anche di quelle di servizi) assume sempre maggiore centralità il criterio della qualità (Total Qualità Management).

Il discorso si farebbe tecnico. Diciamo solo che è difficile trovare sintesi convincenti capaci di costituire un punto di riferimento uniformemente valido per realtà così fortemente differenziate come sono gli oratori.

Potremmo chiederci: quali caratteristiche dovrebbe presentare un oratorio per essere valutato come un oratorio di qualità?

Questa azione non può però essere fatta in astratto. Rischierebbe di essere più un riferimento ideale che uno strumento concreto di lavoro.

Ogni singola realtà dovrà trovare i suoi criteri. L'importante è rendersi consapevoli di

– ciò che si intende essere come oratorio nel contesto in cui si opera;

– quali obiettivi si vogliono raggiungere;

– quali servizi si vogliono attivare in relazione agli obiettivi;

– quali problemi si pongono per realizzare tali azioni;

– a quali risorse (risorse umane, competenze, risorse economiche...) è possibile attingere per farlo.

Paradossalmente, potrebbe essere di qualità un oratorio che funziona male ma è consapevole di questo, e attiva una tensione migliorativa verso una

– coerenza esterna: adeguata connessione con il contesto di riferimento, sia in senso sociale che ecclesiale e

– coerenza interna: tra obiettivi ed esigenze dei soggetti, tra obiettivi, contenuti, metodologie, tra progetto dichiarato e progetto praticato, tra ciò che si vuol essere e ciò che si è...

Le caratteristiche di un modello di valutazione

Ogni progetto dovrebbe essere corredato da un DOCUMENTO DI VALUTAZIONE che, per essere efficace, dovrebbe indicare:

– Quali sono gli OBIETTIVI della valutazione (la valutazione è un processo selettivo; è necessario che gli obiettivi siano congruenti con le risorse destinate alla valutazione).

– Chi compone lo STAFF di valutazione.

– Chi sono i DESTINATARI della valutazione.

– Quali sono le MODALITÀ DI RETROAZIONE della valutazione sulla progettazione (ogni quanto si valuta, come vengono elaborati i dati raccolti, fino a che punto può essere cambiato il progetto...).

– Quali sono le CATEGORIE DA OSSERVARE, ciascuna delle quali va scomposta in

* VARIABILI. Per ciascuna delle quali vanno poi individuati gli

* INDICATORI

– Quali le TECNICHE e gli STRUMENTI DI RILEVAZIONE delle informazioni, quali le fonti.

Strumenti per valutare [17]

È importante selezionare, tra le diverse soluzioni metodologiche, quelle che risultano effettivamente utili, rispetto alle esigenze specifiche di un oratorio.

Si tratta di non ricorrere a strumenti tecnici troppo rigidi e di prediligere l'utilizzo di forme partecipate di verifica e di valutazione, in cui le persone siano soggetti attivi.

Esempi:

– strumenti per monitorare l'andamento delle attività (raccolta e organizzazione dei dati e delle informazioni sulle attività che si realizzano e che si intendono valutare, descrizione dell'andamento, controllo delle scadenze, delle risorse impiegate, segnalazione delle discrepanze e degli scarti rispetto a quanto stabilito...): «diari di bordo»;

– strumenti per rilevare la percezione dei vari soggetti (check-list, griglie, questionari...);

– strumenti di diagnosi multifattoriale dell'organizzazione;

– strumenti «clinici» di analisi delle dimensioni latenti.

È importante che i materiali raccolti, attraverso l'applicazione di diversi strumenti, siano poi organizzati e stesi in una RELAZIONE FINALE (ricostruzione del progetto, modifiche rispetto al progetto iniziale, valutazione dei partecipanti, valutazione dei conduttori, valutazione complessiva linee di sviluppo...).

Conclusione

Anche gli oratori sono spinti a confrontarsi con le sfide della complessità che la società attuale pone all'organizzazione:

– aumentano gli elementi da trattare all'interno dell'ambiente oratorio (la diversità è in continuo aumento);

– in un contesto di continuo mutamento, l'imprevedibilità diviene una condizione normale;

– aumenta non solo la molteplicità di fattori da tenere sotto controllo, ma anche l'interdipendenza di tali fattori.

In questa fase, che è di transizione e di passaggio, pur senza nascondere il disagio che si prova per la difficoltà a capire i processi e le evoluzioni che caratterizzano il nostro tempo, riconosciamo che vi sono enormi potenzialità di sviluppo, e che il futuro sembra aperto ad ogni possibilità e azione capace di incidere nella costruzione di una nuova stagione educativa.

Tutto questo porta però a rivedere le proprie forme organizzative, per adeguarle alle nuove esigenze del tempo presente, e a sviluppare una nuova cultura organizzativa, specifica per l'organizzazione oratorio (non dipendente da analogie con altre culture: azienda), ma in grado di trasformare anche l'oratorio in un'organizzazione che apprende.

In questo processo, dotarsi di sistemi di ascolto, di spazi e di strumenti di valutazione diventa strategico, perché stimola a pensare a cosa si vuol essere e a come si vuole esserlo, permette di rendersi maggiormente flessibili, facilita la comunicazione.

La varietà dei contributi teorici e di approcci (ricerca sociale, teorie dell'organizzazione, teorie della valutazione in campo formativo...) possono essere risorse importanti per lo i sviluppo di una cultura valutativa e di una metodologia che sappiano aiutare ad apprendere continuamente dall'esperienza.

TESTI PER L'APPROFONDIMENTO

BERNARDI L., CAMPOSTRINI C., NERESINI F., POZZOBON G., Sperimentare valutazione. Idee e materiali per il Progetto pilota per la sperimentazione di modelli di intervento a favore dei giovani e dei minori, Ed. Nuovo Progetto, Vicenza.

BRESSAN Luca, Iniziazione cristiana e parrocchia. Suggerimenti per ripensare una prassi pastorale, Ancora, Milano 2002.

BRUNET Giampietro, La chiesa istituzione e mistero. Spazi e limiti in cui si può collocare la valutazione dell'azione pastorale, in Seminario di confronto sul tema: La verifica dei piani pastorali diocesani e parrocchiali - Malosco (TN) 25-29 luglio 1999, organizzato dalla Fondazione Zancan e dalla rivista di attualità pastorale Settimana.

DESTEFANIS Sergio e MAIETTA Ornella Wanda, L'analisi dell'efficienza nella sperimentazione di una metodologia per valutare le organizzazioni, Fondazione Italiana per il Volontariato, Roma 1999.

LIPARI Domenico e VERGANI Alberto, Sulla valutazione e sulla qualità dei progetti e delle azioni formative, in VAN DEN BERGHE W., La qualità della formazione. Guida europea per progetti di formazione in collaborazione, Diade, Trebaseleghe (PD), 1998.

MORGANTI Monica, Non profit: produttività e benessere. Come coniugare efficienza e solidarietà nelle organizzazioni del terzo settore, Franco Angeli, Milano 1998.

VECCHIATO Tiziano, La valutazione dei programmi sociali: condizioni e metodi, in Seminario di confronto sul tema: La verifica dei piani pastorali diocesani e parrocchiali, cit.

Q 18 (Strutture e comunità educative nella chiesa e nel territorio) dei Quaderni dell'animatore, dispense di Note di Pastorale Giovanile per la formazione degli animatori di gruppo.

NOTE

1) Brunet Giampietro, La chiesa istituzione e mistero. Spazi e limiti in cui si può collocare la valutazione dell'azione pastorale, in Seminario di confronto sul tema: La verifica dei piani pastorali diocesani e parrocchiali – Malosco (TN) 25-29 luglio 1999 organizzato dalla Fondazione Zancan e dalla rivista di attualità pastorale, Settimana, p. 6.

2) Morin Edgar, Il metodo. Ordine disordine organizzazione, Feltrinelli, Milano 1992.

3) Scott W. Richard, Le organizzazioni, Il Mulino, Bologna 1994, p. 128.

4) Loro Daniele, Una pastorale scolastica salesiana di qualità. Spunti per una riflessione, Relazione tenuta alla Giornata della scuola dell'Ispettoria salesiana «S. Zeno» di Verona dell'i l settembre 2000 (dattiloscritto), p. 7.

5) Ibid., p. 8.

6) Kaneklin Cesare, La formazione in una prospettiva psicosociologica, in Kaneklin Cesare, Manoukian Olivetti Franca, Conoscere l'organizzazione. Formazione e ricerca psicosociologica, NIS, Roma 1990, pp. 244-250.

7) Ibid., p. 245.

8) Ibid., p. 249.

9) Cf Lichtner Maurizio, La qualità delle azioni formative, Franco Angeli, Milano 1999. Qui, l'auto-distingue tra approccio funzionalista e approccio costruttivista nella valutazione delle azioni formative.

10) Lipari Domenico e Vergani Alberto, Sulla valutazione e sulla qualità dei progetti e delle azioni formative, in Van den Berghe W., La qualità della formazione. Guida europea per progetti di formazione in collaborazione, Diade, Trebaseleghe (PD), 1998, p. 26.

11) Cf ibid., pp. 21-26.

12) Ibid., p. 25.

13) Idem.

14) Idem.

15) Idem.

16) Cf ibid., pp. 25-26.

17) Cf ibid., p. 19.