Ce.I.S.-Livorno - Centro Italiano Solidarietà

(NPG 1996-06-40)

Il diritto di cittadinanza

Presso le istituzioni educative che si interessano di giovani e adolescenti si fa sempre più strada la tendenza a ridurre la questione giovanile al problema dei «giovani in difficoltà», percepiti e considerati sempre più come soggetti a rischio e non come soggetti sociali a pieno titolo, destinatari di investimenti in vista delle prospettive future della nostra società. Questa visione «crisiologica» predominante può generare categorizzazioni ed etichette verso i giovani e gli adolescenti, rischia di aumentare negli adulti la distanza dei propri vissuti rispetto alle esperienze del disagio, che sono invece comuni a tutti gli individui, gruppi e comunità e che si manifesta sul piano della relazione, della comunicazione e della possibilità di usufruire di risorse. E quando gli adulti si trovano ad «operare» per i giovani per paura che «diventino...» (ladri, mascalzoni, tossici, matti, ecc.), vuol dire allora che hanno smesso di occuparsi di loro e che, purtroppo, essi sono preoccupati e spaventati, come si affermava in un commento un po' provocatorio apparso di recente.

Il nostro «punto di vista» nasce piuttosto dall'idea che la condizione giovanile deve trovare piena cittadinanza nei programmi sociali, e che il cardine di tale principio è il diritto alla socializzazione (non come modello pensato dall'adulto, ma come possibilità di costruire tanti percorsi di crescita e quindi tanti luoghi della socializzazione): è un processo che trasforma le potenzialità del giovane e della collettività a cui appartiene in capacità e responsabilità, coinvolge tanti attori che interagiscono e diviene così una responsabilità collettiva (vedi, in proposito, la proposta di legge quadro per la tutela dei diritti dei minori, predisposta dalla Fondazione Zancan, e sostenuta dagli uffici ministeriali che incentivano la sperimentazione dei Progetti adolescenti e giovani sul territorio nazionale).

Il disagio come risorsa

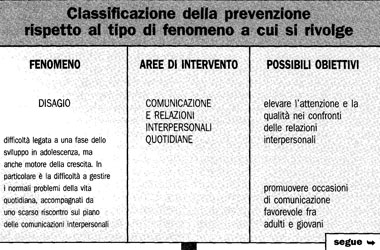

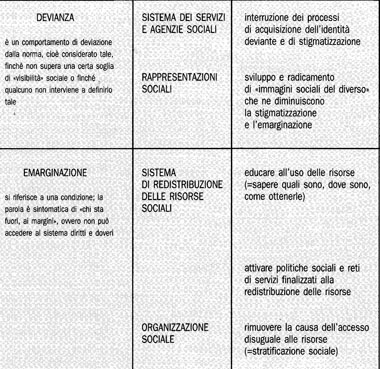

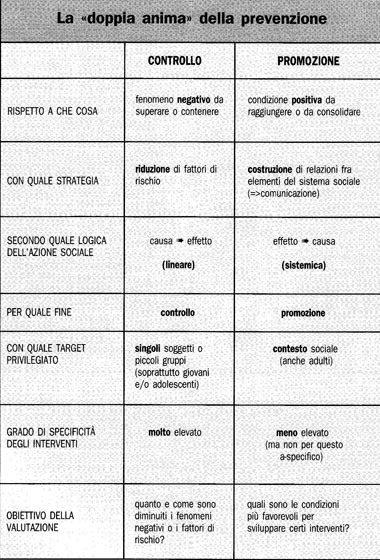

Le problematiche sociali e le situazioni di disagio nascono nell'interazione tra i soggetti di diverse fasce d'età che si trovano all'interno di uno stesso contesto; non è vero che tutti siamo a disagio, ma lo siamo se si chiudono i canali della comunicazione interpersonale e interattiva. Non crediamo quindi che l'attenzione vada portata su strategie di prevenzione «specifiche» riguardanti le forme che può assumere di volta in volta il disagio (es. le tossicodipendenze, l'alcoolismo, le patologie caratteriali), ma su strategie che tendano ad intervenire sui contesti di normalità, su quei meccanismi che nella quotidianità producono situazioni di disagio.

Il disagio quindi non è dato dalla sofferenza e dall'incertezza legate alla crescita del giovane e neppure nel sistema di risposte, ma negli ostacoli e resistenze che impediscono alla crisi di evolvere e cambiare; la condizione di disagio dell'adolescente e del giovane contiene grandi risorse e possibilità, e se essa non trova risposte diventa un «vincolo», regredisce o si struttura e può sfociare in devianza.

I compiti di sviluppo degli adolescenti/giovani. Il ruolo dell'adulto

Tutta la vita di un individuo è segnata da un susseguirsi incessante e faticoso di compiti che devono essere affrontati e risolti; non è difficile immaginare le difficoltà di chi si trova a perdere qualcosa su cui aveva fondato abitudini e sicurezze, le energie e i mezzi che deve impiegare nel tentativo di riorganizzare nuovi riferimenti valoriali e quotidiani. Si tratta di veri e propri ostacoli che impongono bruschi e repentini adattamenti.

L'adolescenza e la prima giovinezza per loro natura sono, in questa prospettiva, un periodo del ciclo di vita particolarmente disseminato di compiti da superare, durante il quale il soggetto è scarsamente preparato ad affrontare le difficili sfide sociali; sono età universalmente riconosciute come «vulnerabili», esposte a molteplici rischi e nelle quali si sviluppano, per una minoranza, esperienze drammatiche (come la tossicodipendenza e i comportamenti devianti ad essa correlati). Rispetto al passato l'adolescente e il giovane vivono in una realtà socio-culturale ben più complessa e nel contempo hanno un grado di libertà d'azione più ampio.

Essi devono impadronirsi in modo sempre più completo di strumenti interpretativi e di una capacità sempre più matura di selezione e scelta, che li aiuti a governare le proprie possibilità di vita.

Pertanto, uno degli elementi che induce a ritenere l'adolescente e il giovane vulnerabili rispetto alla complessità della vita sociale, è senz'altro la transizione alla vita attiva e adulta, che egli realizza col superamento di una lunga serie di «compiti di sviluppo», come il realizzare:

- relazioni nuove e più mature con coetanei;

- un ruolo maschile/femminile;

- l'accettazione e l'utilizzo positivo del proprio corpo;

- l'indipendenza emotiva dai genitori e dagli adulti;

- l'indipendenza economica e una occupazione;

- il matrimonio e la vita familiare;

- capacità intellettuali e una competenza civica;

- un comportamento socialmente responsabile;

- un sistema di valori e una coscienza etica come guida al comportamento.

Gli adulti a loro vicini servono per aiutare l'adolescente e il giovane ad affrontare le responsabilità, a sostenerlo e «accompagnarlo» dotandolo di strumenti adeguati a selezionare di volta in volta il compito di sviluppo più vicino alle inclinazioni che essi lasciano trasparire dalla propria condotta, cercando di superare gli ostacoli della complessità sociale che tendono ad una «transizione allungata» e artificiosamente costruita dell'adolescenza, e che condizionano il processo di costruzione dell'identità (si pensi a quanti figli trentenni, de-responsabilizzati... e a disagio, sono ancora a carico pieno della famiglia).

Pertanto il sistema educativo, secondo queste interpretazioni, dovrà:

- attivare una pedagogia dell'orientamento, che recuperi negli adolescenti e giovani il senso dell'attesa e del sentirsi in preparazione;

- stimolarli ad assumersi progressivamente anche responsabilità all'interno del sistema formativo a livello di autogestione, partecipazione, determinazione di vari aspetti della proposta formativa.

Qualunque sia la cultura pedagogica che connota le nostre azioni di adulti, essa dovrà essere coerente con la complessità dei bisogni educativi e delle domande dei giovani (sia che si lavori con il giovane per la sua autonomia e inserimento sociale, sia sulla costruzione dell'identità, sulla dimensione aggregativa, sull'acquisizione del pensiero logico-deduttivo, sui processi di acculturazione tra scuola-extra scuola, ecc.). Determinante, comunque, sarà la relazione adulto-giovane; gli stessi Progetti di prevenzione sul territorio nazionale sono orientati verso la ricerca di senso per il giovane e per l'adulto: senso che viene elaborato costruendo la relazione e la situazione relazionale.

Gli operatori di questi Progetti cercano di confrontarsi sui gradi di coerenza interna delle loro iniziative, in ordine alle culture e ai modelli educativi; così come impegnano buona parte del loro lavoro per integrarsi con le diverse agenzie educative del territorio, istituzionali e non, formali e informali. Lavorare con gli adolescenti e giovani ha permesso che anche gli adulti esprimessero bisogni di rilettura della propria identità; così molti Progetti caratterizzano la propria azione sulla formazione degli adulti come prima prevenzione: formazione delle competenze educative, formazione di adulti significativi, la creazione di gruppi di auto-aiuto, l'azione di consulenza e sostegno verso famiglie e il rapporto con le famiglie degli adolescenti e i giovani.

La prevenzione del disagio

Alcune considerazioni riguardo agli interventi di prevenzione:

- è possibile sperimentare e sviluppare una efficace azione di prevenzione rispetto a una condizione adolescenziale e giovanile considerata «a rischio», attraverso un sistema (strategia) di specifici interventi, mirati a contrastare l'insorgenza di più gravi problemi di disagio e devianza;

- la condizione adolescenziale e giovanile definita «a rischio» non è estranea al contesto territorio, anzi ne è parte integrante: è nel territorio che si esprimono agi e disagi, relazioni positive e difficili, attese ed esperienze. Il disagio, le tossicodipendenze non appartengono solo all'adolescente ma anche alla famiglia e al suo contesto allargato (la scuola, il gruppo dei pari, l'associazionismo, il mondo del lavoro e della formazione), alle istituzioni e ai servizi locali che assumono competenze e impegni nei loro confronti;

- ne consegue che solo l'effettiva integrazione e il coinvolgimento sostanziale di tutte queste risorse (secondo una cultura delle sinergie e una strategia delle connessioni) consentono di realizzare iniziative capaci di incidere sul tessuto sociale dei ragazzi a disagio;

- i singoli interventi di prevenzione devono intervenire sui meccanismi quotidiani e ordinari di vita degli adolescenti e dei contesti.

Interventi temporanei e straordinari, infatti, non producono cambiamenti efficaci nel tessuto sociale;

- gli interventi di prevenzione, per loro stessa natura, dovranno quindi integrarsi con tutti quei progetti di intervento che vengono promossi nel territorio da vari settori sociali come: i progetti giovani degli enti locali, l'educazione alla salute, la prevenzione della devianza, il recupero scolastico e l'inserimento lavorativo...;

- è necessaria una precisa professionalità degli operatori che a vario titolo interagiscono con i giovani.

Quest'ultimo aspetto riguardante la formazione appare un punto «debole»: nell'esperienza di coloro che realizzano iniziative di prevenzione del disagio e delle dipendenze è ancora predominante «l'esigenza del fare», di intervenire, di dimostrare, piuttosto che la riflessione, l'analisi, la sistematizzazione e la verifica degli interventi. È molto carente in Italia una cultura della valutazione. È necessario costruire, assieme agli enti locali che ne hanno le competenze, processi formativi attraverso i quali, senza illusione di onnipotenza delle pratiche formative, offrire ai diversi soggetti (operatori pubblici, assieme a quelli del privato sociale e dell'associazionismo) impegnati nei diversi contesti, la opportunità di rielaborare insieme le proprie esperienze per giungere anche alla costruzione di alcuni orientamenti condivisi. È compito soprattutto dell'Ente locale promuovere opportunità di itinerari comuni di ricerca e formazione.