Maurizio Scorcioni

(NPG 1994-03-44)

Secondo una indagine-sondaggio realizzata dalla C.E.E. (Young Europeans in 1990) 44 giovani europei su 100 (tra i 15 e i 25 anni) sono impegnati in attività formative, 41 risultano occupati (di cui il 4% in attività professionali autonome) e circa il 7% è alla ricerca di un lavoro.

Più dell'80% si dichiara da molto a abbastanza soddisfatto della propria condizione finanziaria e 9 giovani su 10 vivono una realtà relazionale (amicale e parentale) altrettanto soddisfacente.

Confrontando inoltre i risultati dell'indagine '92 con quelli di un'analoga rilevazione realizzata nell'87 (Young Europeans: 1987) emerge un sensibile miglioramento dei livelli di soddisfazione rispetto alle condizioni «materiali» e, soprattutto, una minore variabilità tra gli Stati membri: crescono infatti verso i livelli medi comunitari le condizioni di vita dei giovani greci (+14%) e il grado di soddifazione economica degli irlandesi (+7%), spagnoli (+8%), portoghesi (+5%), olandesi (+6%), lussemburghesi (+9%) ed italiani (+17%).

ALLA RICERCA DI IDENTITÀ

Se si volesse provare a definire un identikit del giovane europeo «medio» ne deriverebbe l'immagine di una generazione tendenzialmente appagata sia sotto il profilo delle relazioni sociali (il 75% vive in famiglia ben oltre i 25 anni) sia per quel che riguarda le condizioni economico-finanziarie.

Tuttavia la realtà appare molto più complessa e, per certi versi, meno idilliaca di quanto si manifesti in superficie.

Innanzi tutto l'esistenza di una quota di inoccupati pari al 7% nella classe di età 15-25 anni, considerando che il ciclo dell'obbligo si conclude nella maggior parte degli Stati membri non prima dei 16 anni, fa ritenere che sia molto maggiore il numero di giovani alla ricerca di un'occupazione e che verosimilmente persistano ancora gravi squilibri di carattere strettamente materiale. Non va dimenticato, infatti, che 19 giovani europei su 100 (contro i 24 dell'87) vivono condizioni di difficoltà economico-finanziarie. In Portogallo, dove la percentuale sale al 25% , ma anche in Francia (22%), Germania (24%) ed Irlanda (23%) la quota di giovani disagiati sotto il profilo materiale supera sensibilmente il livello medio comunitario.

In termini generali, tuttavia, il rapporto 1 a 5 (20% area del disagio materiale ed 80% area della soddisfazione dei bisogni di sussistenza) non sembra prefigurare condizioni critiche. Ad esempio, nel confronto con le categorie anziane della popolazione europea, la condizione giovanile appare decisamente migliore.

L'essenza del disagio giovanile sembra piuttosto interessare, in modo crescente, la sfera valoriale, fino a manifestarsi, per il momento solo in alcuni contesti territoriali ed all'interno di specifiche condizioni socio-economiche, come vera e propria crisi di identità.

Il disagio derivante dall'esperienza della complessità, inteso come profonda sensazione di smarrimento di fronte alla crescente complessità valoriale e sociale delle democrazie europee, sembra catturare l'essenza vera della realtà esperienziale delle giovani generazioni europee. Sono sotto gli occhi di tutti i fenomeni di xenofobia e di radicalismo nazionalista esplosi in Germania, Francia e Italia che vedono giovani come protagonisti. Si tratta di tensioni che esprimono in modo esplicito (non tanto per la valenza politica quanto piuttosto per la loro dimensione sociale) un disagio latente, legato proprio alla difficoltà di vivere dentro quel conflitto sociale della modernità tipico delle società aperte ed in particolare delle democrazie europee.

Scriveva Simone Weil che la perdita di identità evoca l'immagine del precipizio e che spesso dal terrore del vuoto può nascere la rabbia. Ed è verosimile ritenere che proprio la crisi di identità valoriale e sociale costituisca il filo rosso che caratterizza le molteplici forme del radicalismo giovanile.

Ciò che appare ormai chiaro, in buona sostanza, è che i livelli di disagio presenti nel variegato universo giovanile europeo non possano più essere valutati a partire dal grado di soddisfacimento soltanto dei bisogni materiali, ma vadano piuttosto riconsiderati a partire dal più vasto universo dei bisogni valoriali: dalle esigenze di autoespressione e qualità della vita fino ai bisogni crescenti di identità che si affacciano prepotentemente tra le grandi tensioni del corpo sociale ed in particolare dei giovani. Il che, evidentemente, non sta a significare che le grandi contraddizioni strutturali o i fenomeni di emarginazione non pesino sulla realtà giovanile europea. Esse tuttavia assumono importanza, oltre che per la loro rilevanza materiale, anche per la loro dimensione valoriale.

I problemi di carattere occupazionale, così, si dilatano ben oltre la dimensione della sussistenza per tradursi in termini qualitativi, in una questione di diritto, di formazione e di qualità dei processi di transizione. Analoga riflessione può valere per i temi della diffusione della droga o dell'aids, percepiti in tutta la loro gravità da una quota di giovani ben maggiore dell'area di incidenza reale delle due patologie sociali a testimonianza del portato valoriale ad esse strettamente correlato.

D'altro canto la nuova dimensione immateriale del disagio giovanile tende a generare nuovi bisogni di sussistenza spostando verso l'alto la soglia minima di soddisfazione materiale attraverso nuovi parametri qualitativi di selezione dei consumi e delle aspettative. Ciò spiegherebbe ad esempio l'affermazione tra i giovani di beni di consumo di status, tendenza questa presente in tutte le democrazie industriali. In altre parole l'allargamento dell'area dei bisogni valoriali non necessariamente implica una minore attenzione ad esigenze di carattere strettamente materiale.

Si potrebbe ipotizzare infatti che i bisogni materiali non siano più causa delle nuove istanze valoriali ma ne siano piuttosto l'effetto. Quel che appare evidente, comunque, è il fatto che il disagio valoriale assume carattere inclusivo rispetto a quello strettamente di carattere materiale.

UNA GENERAZIONE COMBINATORIA

Sotto il profilo fenomenologico il ridimensionamento del peso dei bisogni di sussistenza e sicurezza materiale appare una tendenza esplicita in tutto il corpo sociale europeo.

Vediamo in dettaglio.

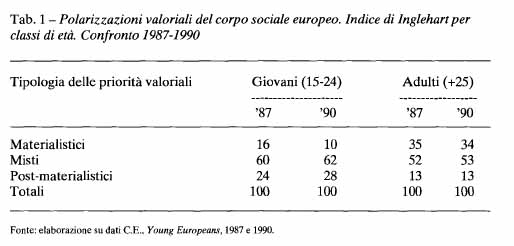

La tabella 1, attraverso un confronto demografico e temporale, mostra le diverse polarizzazioni valoriali calcolate a partire dal noto «indice di Inglehart» (R. Inglehart, 1982) usato dall'Eurobarometro nella misura delle trasformazioni valoriali. Come si evince dai dati la struttura delle gerarchie nella popolazione giovanile appare sensibilmente diversa da quella adulta: prevalgono tra i giovani europei priorità e bisogni valoriali di tipo post-materialistico e misto a testimonianza del carattere sempre meno materiale delle esigenze.

Del resto, se si considera il livello di mobilitazione cognitiva del corpo sociale europeo (livelli di istruzione, informazione e reddito) il gap intergenerazionale si manifesta in modo evidente.

I tassi di scolarizzazione, cresciuti costantemente negli ultimi 15 anni in tutti gli Stati membri, risultano infatti sistematicamente più elevati tra i giovani che non tra gli adulti. La maggiore sensibilità verso istanze e riferimenti valoriali di tipo post-materialistico non deve, dunque, stupire. Ma mentre nel confronto tra le due polarizzazioni valoriali (materialistici versus post-materialisti) la differenza (o distanza) intergenerazionale emerge in modo esplicito e riguarda quote circoscritte del corpo sociale, l'incidenza di bisogni misti risulta trasversale alle classi di età ed interessa ben oltre la metà della popolazione comunitaria. Rientrano in quest'ultima categoria istanze sociali, esigenze e valori materiali ed immateriali anche opposti tra loro, la cui possibile coesistenza anche in uno stesso individuo tende, inevitabilmente a generare gerarchie valoriali instabili, potenzialmente antinomiche e per loro natura in continua trasformazione.

Confluiscono, infatti, nella categoria dei bisogni misti esigenze di autoespressione, individualità e partecipazione insieme ad istanze materiali, quali la difesa della propria posizione socio-economica (occupazione e reddito) o dell'identità territoriale. Coesistono simultaneamente spinte verso modelli di società aperta e chiusure verso l'esterno (rifiuto dell'immigrazione). Un crogiuolo di esigenze ed aspettative, tipico dei processi di transizione, entro il quale possono manifestarsi pulsioni integrative e spinte disintegrative, e dove i problemi di identità possono esprimersi in una logica tanto complessa quanto socialmente dolorosa. All'interno di tali profonde trasformazioni il ruolo delle giovani generazioni non sempre emerge in modo visibile, ma è certamente primario.

Il bisogno di individualità in opposizione alla cultura di massa, la scomposizione dei principali riferimenti ideologici, il rifiuto delle tradizionali forme della partecipazione politica, avevano cominciato a manifestarsi in modo esplicito nelle giovani generazioni già alla fine degli anni '70. È possibile oggi affermare che, al pari della politicizzazione delle masse giovanili, la progressiva spoliticizzazione sia il sintomo e l'effetto di un processo di innovazione valoriale di cui i giovani sono stati, come era ovvio che fossero, i principali e più sensibili interpreti ed attori.

Sotto il profilo fenomenologico, superate le logiche di verticalizzazione del conflitto intergenerazionale degli anni '70, il rapporto giovani-adulti è andato via via orizzontalizzandosi (cf Censis, 1992): ha assunto, cioè, sempre più una dimensione microconflittuale in cui alla logica della contrapposizione si è progressivamente sostituita quella della compatibilità, frutto proprio della scomposizione dei riferimenti valoriali verticalizzanti caratteristici degli anni '70. L'orizzontalizzazione dei riferimenti valoriali sembra, tuttavia, testimoniare che il vuoto lasciato dai vecchi meccanismi di trasmissione dei valori secondo schemi impositivi (cioè non partecipativi) non sia stato ancora del tutto colmato.

Di qui le difficoltà delle generazioni adulte e più in generale delle agenzie educative (prima fra tutte la famiglia) ad assumere un ruolo non più autoritario ma autorevole nei confronti delle giovani generazioni. Una difficoltà che spesso ha indotto a sostituire con la contrattazione degli spazi di autonomia («la famiglia negoziale») il naturale ruolo educativo riducendo, anziché ampliando, gli spazi del confronto generazionale. Si ha la sensazione, in altre parole, che proprio la relativa incruenza delle trasformazioni valoriali nelle giovani generazioni abbia finito per trainare il sistema valoriale adulto.

La diffusione di nuove forme di partecipazione sociale o il contributo dei giovani all'affermazione sociale e politica delle tematiche ambientaliste costituiscono esempi estremamente significativi del ruolo delle giovani generazioni nell'affermazione di istanze tipicamente post-materialiste delle nuove problematiche valoriali. Lo spostamento dell'asse del conflitto generazionale, dal piano ideologico e di massa a quello dei valori individuali di qualità e di autoespressione, ha trovato le democrazie occidentali per così dire arretrate, in ritardo cioè nel fornire risposte esaurienti ai problemi di identità e di senso (categorie valoriali combinatorie estremamente complesse) che le nuove generazioni, soddisfatte sul piano dei bisogni materiali, sono venute via via evolvendo.

La difficoltà, come si è detto, di generare nuovi processi di trasmissione valoriale partecipativi (e non solo antiautoritari) ha finito per produrre una riduzione dell'entropia generazionale. E se la crescita di bisogno ed istanze valoriali di tipo misto all'interno del corpo sociale europeo appare la risultante di una progressiva attrazione della sensibilità collettiva verso quelle esigenze immateriali, di qualità di cui appare portatrice la cultura giovanile, essa è anche il sintomo dell'assenza di quei valori riordinati di cui invece dovrebbe farsi portatrice la società adulta. Si tratta di una vera e propria traslazione rispetto alla verticalità del conflitto generazionale per come esso si presentava negli anni '70 (giovani versus adulti). L'orizzontalità dei comportamenti e degli atteggiamenti tipica degli ani '90 si caratterizza invece per l'assenza di una discriminante valoriale tra le generazioni all'interno delle quali emergono solo semplici accentuazioni comportamentali.

Ne consegue che il carattere misto delle gerarchie valoriali, caratterizzato dalla combinazione di bisogni, comportamenti ed aspettative anche contraddittorie in uno stesso individuo, non può che apparire fisiologico al processo di transizione che stanno vivendo tutte le democrazie industriali ed in particolare quelle europee. Sostanzialmente patologica si rivela invece la perdita di autorevolezza delle generazioni adulte (la funzione educativa), spesso incapaci di fornire modelli valoriali riordinanti rispetto alla naturale policentricità e radicalità delle giovani generazioni. La cultura giovanile appare infatti tendenzialmente ricombinatoria ed è proprio questa una delle principali caratteristiche transnazionali. Tutti i linguaggi espressivi che interessano il vasto arcipelago giovanile si caratterizzano per un alto tasso di contaminazione (di influenze etniche, artistiche, tecniche e comunicazionali). Musica, cinema, tecnologie informatiche e in generale ogni forma espressiva consumata o direttamente prodotta dai giovani europei, assume carattere combinatorio e ricombinatorio (si pensi ad esempio ai videoclip, ai programmi televisivi rivolti ad un target giovanile o alle contaminazioni di diversi generi musicali, primo fra tutti il rap).

Ed una cultura combinatoria non è altro che lo specchio fedele di quel mix di bisogni e di valori che interessa oltre due terzi dell'universo giovanile. Ma proprio il carattere inclusivo e molteplice della cultura giovanile, come manifestazione del nuovo, sembra all'origine di questa instabilità e incertezza valoriale che genera fenomeni di disagio e di perdita di identità.

Il mondo adulto, attraversato dalla medesima mobilitazione ed instabilità valoriale, non sembra tuttavia in grado di fornire riferimenti evoluti per un nuovo livello di confronto generazionale, producendo così un ulteriore rallentamento dei processi di transizione (prolungamento della condizione adolescenziale).

QUALE CONDIZIONE GIOVANILE EUROPEA?

Esiste dunque una condizione giovanile europea? La risposta non è affatto scontata. Innanzi tutto le macro categorie valoriali adottate (materialismo, post-materialismo e bisogni misti) risultano inevitabilmente troppo generiche e riduttive rispetto alla realtà caleidoscopica dei valori presenti nella cultura giovanile europea. Inoltre le differenziazioni socioeconomiche di carattere territoriale tendono ad esaltare le diverse condizioni di contesto entro cui si sviluppano le diverse questioni giovanili.

Tuttavia le ormai lunghe derive dei processi di integrazione europea dal basso, l'esistenza di forti dinamiche di mobilità intercomunitaria (per studio, lavoro, vacanza, ecc.) e la progressiva alfabetizzazione linguistica, assieme al pur debole processo topdown delle politiche comunitarie (Maastricht), con- sentono di delimitare i confini di una questione giovanile nel processo di costruzione europea.

La transnazionalità dei fenomeni di crescita dei livelli di soddisfazione materiale e il carattere ibrido delle. polarizzazioni valoriali possono delineare la cornice ma non lo scenario della condizione giovanile europea. Occorre partire dalle fenomenologie dei cmportamenti, degli atteggiamenti e delle domande valoriali per recuperare un'immagine più nitida della realtà giovanile, verificando il carattere transnazionale delle corrispondenze generazionali.

Un primo dato di carattere fenomenologico è che l'adesione al processo di integrazione europeo non è un tratto identificativo: l'immagine retorica dell'universo giovanile protagonista del processo di costruzione europeo appare scarsamente realistica. Le forti resistenze al trattato di Maastricht registrate tra i giovani francesi, danesi, irlandesi costituiscono un dato fenomenologicamente inequivocabile. Non che da parte delle giovani generazioni non si manifesti alcuna disponibilità. La percentuale di giovani favorevoli al trattato, rilevata attraverso numerosi exit-pool realizzati durante le consultazioni referendarie, è in tutti i paesi dove si è votato pari a circa il 50%. È lecito supporre che tale quota sia la soglia media di adesione giovanile all'Europa dei trattati e del mercato finanziario.

Uno dei tanti fili rossi che attraversano la condizione giovanile europea è dunque la bivalenza degli atteggiamenti verso il processo di integrazione, bivalenza che evidenzia il carattere transnazionale delle contraddizioni. La ricerca di nuove identità che si esprime sia nel rifiuto che nell'accettazione di quel modello di società aperta che l'Unione Europea prefigura, costituisce uno dei tratti caratteristici della condi zione giovanile comunitaria. In altre parole, alla crisi di identità generazionale, tipica di tutte le democrazie industriali, si somma quella socio-politica che il processo di integrazione transnazionale tende a generare, producendo un effetto moltiplicatore della complessità («è più semplice separare che unire»), dell'incertezza e del disagio valoriale.

Si tratta ora di verificare sul piano fenomenologico se esistano o meno ulteriori denominatori comuni nella struttura e nell'essenza delle gerarchie valoriali, al fine di individuare le coordinate interpretative di una possibile condizione giovanile oltre la stretta dimensione nazionale.

La tab. 2 descrive i maggiori problemi dei cittadini europei secondo una scomposizione per classi di età. Fenomeni come la diffusione della droga, l'aids o il razzismo, benché appaiono preoccupazioni presenti in tutto il corpo sociale, sembrano molto più esplicite tra i giovani che non tra gli adulti.

Se ciò testimonia una sensibilità diffusa di fronte alle tragedie che le due patologie sociali producono (in termini sanitari non meno che di emarginazione), la dimensione delle preoccupazioni è sintomo di un grave disagio valoriale. Malessere che, sebbene si manifesti con intensità diverse negli Stati membri, non può non apparire come trasversale rispetto ai confini nazionali (tab. 3).

Così come altrettanto trasversale appare il disagio verso una «educazione che non prepara alla vita» segnalato come problema grave dal 31% dei giovani tedeschi, dal 36% dei portoghesi, dal 46% dei francesi e dal 45% dei giovani greci. Si tratta di un tipico bisogno di qualità, il cui carattere sostanzialmente transnazionale appare non meno esplicito del potenziale malessere formativo che esso esprime. Inoltre se lo si pensa combinato ai problemi di carattere occupazionale (che restano ancora la preoccupazione più forte), l'attenzione dei giovani europei sembra più indirizzata alla qualità dei processi di transizione professionale che all'urgenza di assicurarsi una autosuffienza economica.

È inoltre interessante osservare che la preoccupazione nei confronti del razzismo è maggiore tra i giovani che non tra gli adulti. Belgio (37%), Olanda (33%), Francia (29%) sono i paesi dove il problema xenofobo è sentito maggiormente, mentre Grecia (7%), Portogallo (10%) e Spagna (15%) sono le realtà dove invece la preoccupazione assume rilevanza relativamente marginale. Il livello di mobilitazione cognitiva appare dunque strettamente correlato alla sensibilità verso i problemi del razzismo, anche se l'incidenza dei fenomeni migrativi nei diversi Stati membri influenza la differenziazione nazionale delle opinioni. Altrettanto interessante, nella descrizione dell'orizzonte valoriale della condizione giovanile, risulta l'analisi della sfera degli interessi. Il tema ambientalista si conferma come uno dei principali argomenti su cui si coagula l'attenzione dell'universo giovanile.

La figura 1 mostra le trasformazioni rilevate nelle tre indagini comunitarie tra 1'82 ed il '90, da cui si evince la forte crescita della cultura ecologica. Aumenta seppure in misura minore l'interesse verso le realtà del Terzo Mondo, le culture di altri paesi e l'interesse verso la cultura locale. Alta resta la sensibilità verso i problemi sociali, mentre diminuisce visibilmente l'interesse verso lo sport, lo spettacolo e i movimenti per la pace.

Emerge dunque una propensione verso quelle tematiche legate alle grandi questioni sociali, anche se insieme all'interesse verso le macroproblematiche epocali cresce la sensibilità nei confronti della dimensione locale delle relazioni sociali. Una tendenza per certi versi antinomica, che rappresenta una esplicita manifestazione del carattere sempre più simultaneamente globale e locale delle esigenze valoriali. La diminuzione di interesse verso lo sport e lo spettacolo a vantaggio di interessi più di carattere sociale sembrerebbe inoltre rafforzare l'ipotesi di un aumento delle tensioni sul piano dell'identità individuale e collettiva.

A tale proposito l'ulteriore riduzione del già basso interesse verso la politica internazionale e nazionale (ed in parte anche verso i tradizionali «movimenti»), oltre a confermare la scarsa attrattività delle tradizionali forme della partecipazione politica, testimonia il disinteresse giovanile verso i tradizionali meccanismi di generazione delle identità politiche. Ciò sembrerebbe rafforzare l'idea che le tensioni sul piano dell'identità sociale vengano a porsi, nella variegata realtà giovanile europea, come effettivo denominatore transnazionale.

La bassa variabilità dei centri di interesse registrata nei diversi stati membri (tab. 4) e la trasversalità delle tendenze, già emersa nella percezione dei problemi e nelle polarizzazioni valoriali, fanno assumere al crollo generalizzato dell'interesse verso la politica una valenza emblematica quale indicatore della frantumazione dei riferimenti politico-valoriali tradizionali.

La tab. 5 mostra per tipologia associativa i livelli di partecipazione del corpo sociale europeo per classi di età. Poiché nel complesso non sembrano sussistere sostanziali differenze di carattere generazionale (50% giovani, 59% adulti) ed i livelli di partecipazione associativa appaiono sensibilmente diversi da Stato membro a Stato membro, la bassa adesione dei giovani a partiti politici ed organizzazioni sindacali, quale esplicita tendenza transnazionale, assume una valenza altrettanto emblematica nella definizione della condizione giovanile europea.

Il SISTEMA VALORIALE

Se le modalità di partecipazione associativa descrivono in maniera abbastanza esplicita l'orizzontalità generazionale ed il ruolo della cultura giovanile nella trasformazione delle forme della partecipazione, l'analisi dei valori potenzialmente mobilitanti fornisce ulteriori spunti di riflessione che muovono comunque nella stessa direzione interpretativa.

La tab. 6 descrive infatti i temi sui quali gli europei sarebbero disposti a mobilitarsi anche a costo di sacrifici personali.

Sebbene le principali tendenze, anche in questo caso, appaiono trasversali alle diverse classi di età, emerge in modo significativo la maggiore disponibilità dei giovani verso la lotta al razzismo e gli aiuti al Terzo Mondo, cui si contrappone una debole propensione mobilitativa verso l'unificazione europea sensibilmente inferiore a quella degli adulti.

Si manifesta, dunque, in questo specifico contesto fenomenologico un'antinomia valoriale che vede i giovani sensibili ai problemi di integrazione razziale ma scarsamente disponibili a mobilitarsi sui temi dell'integrazione europea. È dunque ancora il rapporto tra giovani e processo di integrazione europea la cartina di tornasole delle contraddizioni che caratterizzano la condizione giovanile europea.

Se da un lato l'integrazione è percepita come valore di sé, dall'altro la dimensione comunitaria non sembra essere vissuta come il contesto privilegiato per una affermazione di logiche sociali inclusive. Non che si manifesti tuttavia una esplicita ostilità al processo di unificazione europea: solo 2 giovani su 100 esprimono un atteggiamento negativo verso la nuova dimensione comunitaria.

Sembrerebbe piuttosto che i giovani non considerino il processo di integrazione europeo in grado di rispondere alle domande valoriali e di identità che la complessità della società aperta comporta, assumendo così un atteggiamento freddo se non di vera e propria indifferenza verso l'Europa dei mercanti finanziari (cioè per come essa realmente oggi appare).

D'altro canto, se si guarda al livello di alfabetizzazione dei giovani europei sui temi istituzionali ed economici comunitari, la debole partecipazione motivazionale risulta ulteriormente giustificabile: 41 giovani europei su cento (erano 46 nel 1987) non hanno mai ricevuto una formazione specifica sul sistema comunitario.

Il tracciato fenomenologico descritto disegna dunque una realtà giovanile scettica di fronte alle risposte che il processo di integrazione comunitario è attualmente in grado di fornire alle nuove domande valoriali e di identità. Le giovani generazioni sembrano vivere una condizione in fieri, sospesa tra l'accettazione della nuova identità comunitaria e il disagio di fronte alla complessità ed alle contraddizioni che essa comporta. La debolezza dei contributi educativi rende ancora più incerta l'adesione dei giovani al processo di integrazione europea.

CONCLUSIONI

Quale ruolo e quali trasformazioni caratterizzeranno, dunque, la condizione giovanile europea?

La risposta certo non può essere univoca né tantomeno deterministica. Quel che appare verosimile è che senza un recupero di autorevolezza da parte della società adulta, senza un progressivo rafforzamento del ruolo educativo delle tradizionali agenzie (famiglia, scuola), senza una rapida evoluzione delle forme di partecipazione politica e sociale, difficilmente la crisi di identità che appare caratterizzare l'attuale condizione giovani‑

le potrà trovare soluzioni e nuovi riferimenti valoriali. Le nuove istanze di autoespressione, qualità della vita, individualità non potranno trovare risposta solo sul piano del soddisfacimento dei bisogni materiali di sussistenza.

La strada per un recupero del fisiologico confronto generazionale appare inevitabilmente quello della creazione di nuovi modelli educativi che prevedano come obiettivi pedagogici la partecipazione e la responsabilizzazione ai diversi livelli della vita collettiva.

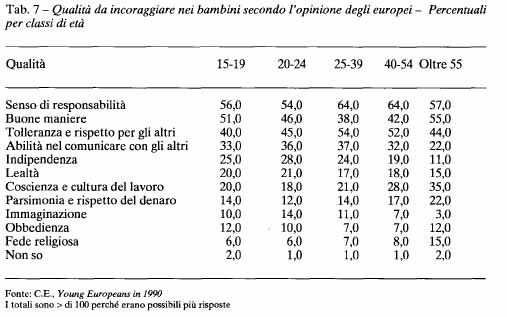

La tabella 7 del resto esprime chiaramente quale sia l'opinione dei giovani riguardo le esigenze educative: il senso di responsabilità (55%) costituisce infatti la qualità che essi ritengono vada maggiormente incoraggiata nei bambini a testimonianza di quale sia il principale bisogno educativo espresso delle giovani generazioni. Se a questo si aggiungono le forti istanze di partecipazione sociale come momento primario di autoespressione, il quadro di riferimento appare completo. Da come la società sarà in grado di rispondere a tale sollecitazione dipende verosimilmente ogni ipotesi di riassorbimento di quel disagio latente che appare caratterizzare le nuove generazioni. La questione giovanile quindi pone in essere una più moderna e previa questione degli adulti.

Sarà in grado la generazione degli adulti di garantire nuovi riferimenti valoriali e nuovi modelli educativi capaci di rispondere alle complesse esigenze del mondo giovanile?

Non è detto. Tuttavia un'Europa (comunitaria e continentale) che perde entropia generazionale, incapace di riordinare e valorizzare quel contributo vitale di innovazione valoriale, di cui sono portatori i giovani, è destinata a rimanere nel limbo dei grandi ideali del nostro tempo. Indipendentemente dal processo di integrazione e al di là degli attuali confini, la sfida è quella dei valori.

BIBLIOGRAFIA

C.E., Young Europeans in 1990, Bruxelles, 1991.

C.E., Young Europeans in 1987, Bruxelles, 1989.

F. Neresini - C. Ranci ed altri, Disagio giovanile e politiche sociali, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1992.

R. Dahrendorf, Il conflitto sociale nella modernità, Bari, Laterza, 1989.

R. Inglehart, Post Materialism in an Enviromeni of Insecurity, in «American Political Science Review», (75), 1982, n. 4.

Censis, Ripensare il sociale. L'orizzontalità del mondo giovanile, Milano, Franco Angeli, 1992.

Censis, L'Europa del sociale, Milano, Franco Angeli, 1992.