(NPG 1993-06-06)

Da anni si sta operando per offrire delle strutture stabili al lavoro delle diocesi per la pastorale giovanile. La Chiesa italiana nei suoi vertici e varie regioni si stanno impegnando per un coordinamento delle attività, divenuto ormai un'esigenza imprescindibile. A tutti i livelli, nazionale, regionale, diocesano, si sta lavorando per organizzare delle strutture capaci di far fronte alle sempre crescenti e sempre nuove esigenze dei giovani.

LE STRUTTURE

La spinta offerta dal Documento «Evangelizzazione e testimonianza della carità» ha fatto sì che nel 1991 sia stato istituito a livello nazionale un «Servizio CEI di pastorale giovanile» per favorirne lo sviluppo secondo una progettualità educativa, un coordinamento partecipato e un confronto costante con il continuo cambiamento tipico del mondo giovanile.

Un servizio che si propone di creare collegamenti regionali e di supportare con questi l'attività e la creatività diocesana, di creare luoghi di collaborazione con associazioni, gruppi, movimenti e congregazioni religiose che lavorano all'educazione del mondo giovanile, di sollecitare la progettualità di ogni singola diocesi, anche suggerendo alcuni elementi fondamentali comuni.

Diverse regioni ecclesiastiche programmano incontri periodici degli incaricati diocesani di pastorale giovanile (Lombardia, Triveneto, Piemonte, Puglia). Siamo venuti anche a conoscenza della costituzione in Sicilia di un Ufficio regionale per la pastorale giovanile con relativo vescovo delegato.

In tutte le diocesi comunque vi è il tentativo di cercare di dare una strutturazione e un coordinamento alle attività per l'educazione dei giovani alla fede.

Le prime domande del questionario che avevamo approntato riguardano le strutture per la PG presenti nella diocesi e la loro relativa organizzazione per rendere più efficace l'opera di educazione dei giovani alla fede.

Quali strutture?

Alla richiesta sulla presenza/assenza dell'incaricato [1] diocesano di PG hanno risposto positivamente il 78.1% delle diocesi.

Si intravvede chiara la linea di tendenza di incaricare un presbitero in ogni diocesi esplicitamente per la pastorale giovanile. Quasi tutte le diocesi lo fanno (particolarmente bassa è invece la percentuale nelle Marche).

Si intravvede chiara la linea di tendenza di incaricare un presbitero in ogni diocesi esplicitamente per la pastorale giovanile. Quasi tutte le diocesi lo fanno (particolarmente bassa è invece la percentuale nelle Marche).

Va sottolineato però che la percentuale scende al 59.4% quando si richiede se l'incaricato per la PG è distinto dal direttore dell'ufficio catechistico. Una percentuale che si sarebbe ulteriormente abbassata se avessimo voluto sapere se l'incaricato di PG sia libero da altri incarichi. Molto spesso i questionari rivelano che egli assume contemporaneamente altri compiti: responsabile del centro diocesano vocazioni, parroco o viceparroco. Molto frequente è soprattutto l'incarico di assistente diocesano del settore giovani di AC, in molte diocesi. Considerato il ruolo che svolge I'AC, tale incarico sembra il natura le completamento della figura dell'incaricato di PG, anche se a volte questa prassi può essere motivo di equivoco e impedire il dialogo e la partecipazione responsabile di tutte le forze che operano nella PG.

La percentuale di presenza della consulta diocesana di PG è del 64.6%. Una percentuale da considerare molto valida, specie in considerazione del tempo, relativamente breve, da cui le diocesi si sono impegnate a tentare di offrire un'organizzazione veramente seria alla PG. La consulta di PG è uno strumento importante per poter coordinare tutto il lavoro di pastorale e per creare comunione e corresponsabilità. È anche il luogo privilegiato di progettazione e programmazione: ecco perché un numero sufficientemente ampio di diocesi ha scelto di costituire la consulta per dare un maggiore impulso alla pastorale (con le sole eccezioni di Abruzzo e Lombardia).

Facendo opportuni incroci, risulta però che permane ancora una certa tendenza di affidare la progettualità della PG ai presbiteri; l'avvalersi delle consulte è più sulla linea di creare convergenza, comunione e operatività concorde. Anche se, come vedremo più avanti studiando a fondo gli altri risultati, lentamente i giovani si stanno appropriando del ruolo che loro compete all'interno della PG.

Significativo a tal proposito il dato che il 70.6% delle diocesi che possiedono già un progetto si sono dotate anche di una consulta di PG. Ovviamente una seria progettazione non può fare a meno del valido coordinamento assicurato dalla consulta.

Una discreta percentuale di diocesi (38.5%) ha scelto di creare per la PG una rappresentanza pastorale (vicariati, parrocchie...). Diverse diocesi hanno organizzato una rete di rapporti attraverso i vicariati costituendone degli incaricati per ciascuno di questi. Le percentuali più alte riguardanti questo tipo di organizzazione, sono presenti soprattutto nel nord dell'Italia: Lombardia (85.7%); Triveneto (75.0%); Piemonte (60.0%). Poche invece (14.6%), le diocesi che hanno scelto di creare una struttura organizzata attorno alle città del proprio territorio. Queste diocesi hanno scelto di formare delle équipes cittadine che coordinino tutte le attività della PG per la città, e di conseguenza diventano punto di riferimento per la PG diocesana.

Quasi inesistente (4.2% ), una organizzazione della PG suddivisa per aree di interesse (politica, missionaria, culturale...).

Un confronto permette di rilevare che il 78.1% delle diocesi ha risposto positivamente alla richiesta se la PG prevedesse dei settori particolari. Perveniamo quindi alla conclusione che la suddivisione per aree di interesse viene considerata più valida dal punto di vista operativo, piuttosto che dal punto di vista organizzativo.

Chi partecipa di diritto alla consulta di PG

Consideriamo ora la risposta sulla presenza/assenza della consulta diocesana a cui avevano risposto positivamente il 64.6% dei soggetti (62 diocesi) e a cui ora faremo riferimento.

Può sembrare strano che solo il 69.4% di queste diocesi affermi che l'incaricato di PG faccia parte della consulta. Si può ritenere che le diocesi che non lo hanno inserito tra le persone che fanno parte di diritto della consulta di PG abbiano data come scontata la sua presenza.

Risulta infatti inconsueto che possa esistere una consulta, se non è presente un incaricato che la convochi e che ne permetta il coordinamento. Purtroppo dai dati non emerge chiaro se si possa considerare valida questa ipotesi. L'ipotesi più accettabile pare possa essere quella di considerare che molti di coloro che hanno dato questa risposta non hanno ricevuto un incarico ufficiale per la PG, ma sono direttori dell'UCD o assistenti diocesani del settore giovani dell'AC. In questo caso ovviamente l'incaricato diocesano non esiste ufficialmente, anche se di fatto viene svolto da una persona che ha un altro ruolo. Sembra ovvia la considerazione che all'interno della consulta sia necessario un ruolo di coordinamento delle varie componenti. D'altra parte, come già si diceva, è una linea di tendenza di tutte le diocesi quella di affidare ad un presbitero il coordinamento delle attività diocesane di PG; molte Conferenze Episcopali regionali hanno già concordato al riguardo alcune scelte generali comuni.

Quasi tutte le diocesi che prevedono una struttura PG basata sui Vicariati diocesani hanno cura di far partecipare i coordinatori vicariali di PG alla consulta. Una tale omogeneità sembra scattata, in quanto ci troviamo in presenza di una struttura di PG che si sovrappone ad una struttura già collaudata per la pastorale generale della diocesi. Il numero più alto di risposte positive, il 79.9%, concernente la parteciparsene di diritto alla consulta diocesana, riguarda la presenza dei responsabili di assiociazioni e movimenti. Ovviamente la consulta, per sua natura, è una struttura di coordinamento; tutte le diocesi pertanto sentono la necessità di coordinare le attività delle associazioni e movimenti presenti nel territorio. D'altra parte una domanda specifica ci permetterà di analizzare l'importanza che rivestono tali realtà nell'insieme della PG italiana: necessariamente per la realizzazione di una PG unitaria bisogna creare unità e coordinamento nelle varie attività di associazioni e movimenti. La partecipazione dei rispettivi responsabili alle attività della consulta viene ritenuta imprescindibile dalle diocesi.

Rilevante l'osservazione che il 94% delle diocesi che prevedono una partecipazione di diritto dei responsabili delle associazioni e movimenti alla consulta diocesana li considerano inseriti positivamente nelle attività diocesane. La consulta infatti offre il suo contributo prezioso per l'educazione al senso di appartenenza alla diocesi. Il senso di appartenenza ad una istituzione si esprime attraverso l'esperienza di identificazione che essa sa scatenare e sostenere. L'identificazione è infatti quel processo che spinge una persona a far propri valori e progetti in un vissuto affettivo sorto a causa del suo inserimento in una situazione concreta.

Dall'incrocio con altre domande risulta che quanto più il laicato associato viene coinvolto all'interno della progettazione delle attività diocesane, tanto più si riducono le incomprensioni e le incompatibilità tra le diverse attività e programmazioni.

Non sempre infatti la vita dei movimenti all'interno delle diocesi è esente da problemi; il 44.8% delle diocesi esplicitamente considera la vita dei movimenti in parallelismo rispetto alla PG diocesana, e in questo contesto il dato presentato acquista un rilievo considerevole, specie nei confronti della progettazione futura.

Mettendo insieme i dati delle domande riguardanti la presenza di parroci o di rappresentanti parrocchiali nella consulta si raggiunge una media del 35.5%. Se uniamo questo dato a quello dei coordinatori dei vicariati, presenti nel 48.4% delle diocesi che hanno la consulta, raggiungiamo una media del 83.9%.

Vediamo quindi che è in atto un allargamento delle consulte alla rappresentanza pastorale e non solo al laicato associato. Anche se la PG deve ancora «farsi accettare» dai presbiteri: infatti una media del 66.7% delle diocesi trova degli ostacoli da parte dei preti allo svolgimento della PG diocesana.

La presenza dei giovani nelle strutture di PG

La richiesta di informazioni riguardanti la presenza di giovani all'interno delle strutture riveste una notevole importanza. Ci permette infatti di comprendere la capacità propositiva degli stessi giovani e il valore di una pastorale che non sia in discrepanza con le attese dei giovani. E inoltre di percepire la presenza di strutture che prevedano organicamente la presenza responsabile dei giovani laici come segno di condivisione e protagonismo.

I risultati dimostrano un'ampia omogeneità con gli altri dati. A fronte infatti del 64.6% delle diocesi che si sono dotate della consulta di PG, ben il 62.5% risponde che i giovani sono coinvolti nella consulta diocesana.

La consulta viene riconosciuta come strumento di partecipazione e di protagonismo: le diocesi che hanno una consulta comprendono che all'interno di questa struttura della PG non possono essere assenti i giovani.

È da leggersi in tal senso anche il dato che vede il 46.9% delle diocesi coinvolgere i giovani nella programmazione annuale delle attività della PG. Partecipare vuol dire infatti concorrere a determinare su un piano di relativa uguaglianza gli obiettivi principali, l'uso delle risorse, la programmazione delle attività. Ad esempio, le percentuali più alte a riguardo di chi si sta impegnando per l'elaborazione del progetto di PG sono presenti nella risposta che indica la consulta diocesana (37.0%), e in quella in cui vengono indicati i preti insieme ai giovani (32.6%).

Il 52.1% delle diocesi ha i giovani come riferimento nelle singole parrocchie. Un dato questo che conferma la tendenza sopra individuata ad allargare la partecipazione pastorale. Non si può fare un'adeguata pastorale se non si hanno dei punti di riferimento nelle singole parrocchie dove riportare le esigenze centrali della diocesi. Si è però avuto modo di vedere che la partecipazione dei giovani alla PG diocesana non sempre è molto chiara nei suoi presupposti, per cui vi può essere una lettura negativa di questo dato che vede i giovani semplicemente come esecutori di decisioni centralizzata

A dipanare questo dubbio può essere utile l’accostamento dei due successivi dati: solo il 6.3% delle diocesi dice di non avere giovani inseriti nelle strutture organizzative. E solo il 10.4% considera i giovani semplicemente come destinatari della PG.[2] Delle percentuali, tutto sommato, sufficientemente basse, a testimonianza che ormai nella PG la mentalità ecclesiologica conciliare sta penetrando a fondo: «I giovani non detono essere considerati semplicemente come l'oggetto della sollecitudine pastorale della Chiesa: sono di fatto, e devono venire incoraggiati ad esserlo, soggetti attivi, protagonisti dell'evangelizza:ione e artefici del rinnovamento sociale» (ChL 46).

Certamente sono delle percentuali da ridurre ulteriormente, ma questo è un cammino da compiere rispettando i tempi di assimilazione di questa nuova mentalità ecclesiologica. La meta da raggiungere è proprio una partecipazione dei giovani non formale, ma attiva; che permetta di perseguire la costruzione di progetti dove la libertà progettuale sia delimitata solo dai fini istituzionali, in modo da riprogettare l'intera pastorale e produrre modificazioni e cambiamenti.

La presenza di settori nella PG diocesana

I dati del grafico ci permettono di constatare se l'organizzazione delle strutture diocesane preveda dei settori in cui siano suddivise le attività diocesane. I risultati ci offrono la situazione delle diocesi italiane a riguardo della strutturazione di cui si stanno dotando dal punto di vista immediatamente operativo, se cioè stanno organizzando la PG in settori che permettano una maggiore incisività operativa.

Si era visto precedentemente che solo il 4.2% delle diocesi prevedeva degli incaricati per aree e una conseguente organizzazione della PG suddivisa per aree di interesse. Le motivazioni di una percentuale così bassa sono da ricercarsi nella macchinosità di una strutturazione così concepita e negli evidenti rischi di sovrapposizione con altri uffici od organismi diocesani.

Il 78.1% delle diocesi invece ha risposto positivamente alla richiesta se la PG prevedesse dei settori particolari. L'apparente contraddizione può essere più valida dal punto di vista operativo che da quello organizzativo.

Necessariamente la pastorale diocesana deve prevedere delle attività ed investire energie e mezzi per la formazione dei giovani: pertanto è necessario organizzarsi anche per aree di interesse. Le percentuali offerte permettono di considerare quali siano le attività che con maggiore frequenza sono presenti nelle diocesi italiane. Soprattutto pongono in evidenza su quali attività vi sia un maggiore investimento di energie, proprio perché vengono ritenute fondamentali.

Emerge chiaramente che vi è una netta prevalenza delle attività immediatamente legate alla formazione degli animatori di gruppo e di quelle legate alla formazione spirituale dei giovani.

Una percentuale del 68.8% risponde che nella PG diocesana è presente un settore che si occupa della formazione degli animatori. E il 50.0% del campione risponde positivamente alla richiesta se vi sia un settore che si interessa della formazione alla preghiera.

Una debole attenzione viene riservata anche alle attività socio-assistenziali e a quelle missionarie. Rispettivamente il 24.0% e il 28.1% del campione afferma di avere dei settori che si interessano di queste attività.

Altro dato che si presenta ancora di una certa rilevanza è quello riguardante il settore sportivo-ricreativo: il 36.5% risponde positivamente alla richiesta riguardante questo settore.

Il 21.9% afferma di avere un settore di attività culturali. E si vede in crescita anche l'interesse per il politico a cui risponde positivamente il 15.6%. Poco significativo il dato riguardante il settore ecologico, a cui risponde positivamente solo il 4.2%.

La validità di questi dati viene verificata successivamente, là dove gli incaricati diocesani dovevano puntare la propria attenzione su un settore particolare e scegliere quale di questi fosse ritenuto fondamentale.

Una ulteriore riprova era affidata anche alle domande in cui si richiedeva quale settore raccogliesse il maggior numero di giovani. Se infatti la domanda precedente poteva essere condizionata dalla sensibilità degli incarichi, la richiesta statistica del numero dei giovani che si sentono appartenenti a quel settore avrebbe eliminato parte della soggettività della risposta.

Ci si accorge allora che i dati hanno fatto emergere le attività nelle quali gli incaricati investono le maggiori energie. L'unico dato omogeneo resta infatti quello riguardante il settore della formazione degli animatori. Il resto raggiunge cifre poco significative.

Il punto sulle strutture diocesane di PG

A conclusione dell'analisi sulle strutture, possiamo evidenziare alcune linee di tendenza comuni alle diocesi italiane.

Tutte le diocesi hanno sentito la necessità di dotarsi di strutture che servano per il necessario coordinamento della PG. Questa non può più essere lasciata alla buona volontà di pochi o all'improvvisazione. I giovani sentono la necessità di camminare secondo un progetto, di avere delle linee di azione comuni. È sotto la loro spinta che le diocesi si stanno organizzando.

Il documento «Evangelizzazione e testimonianza della carità» della CEI ha messo in luce questa situazione e nello stesso tempo ha offerto un impulso verso «un'organica, intelligente e coraggiosa pastorale giovanile ricca di quegli elementi che ne permettono l'incisività e lo sviluppo» (n. 45).

E in atto il tentativo di dare delle linee comuni per la PG a livello nazionale, e la costituzione del servizio CEI per la PG ne è una testimonianza efficace. Anche le Conferenze Episcopali regionali si stanno muovendo verso un'unificazione e un coordinamento delle strutture.

Si nota poi la tendenza ad incaricare un presbitero come coordinatore delle attività di PG diocesane. Sembra ormai una scelta comune di tutte le diocesi e ci si sta muovendo perché tutte le diocesi concordino insieme delle scelte generali riguardanti la figura e il ruolo di questo presbitero.

Altra linea comune sembra essere quella di creare partecipazione e comunione attraverso la costituzione di consulte per la PG: strumento fondamentale per poter coordinare tutto il lavoro di pastorale e per creare comunione e corresponsabilità. Diviene anche il luogo privilegiato di progettazione e programmazione.

All'interno di queste consulte lentamente si stanno allargando gli ambiti di rappresentanza: vi è una maggiore presenza della rappresentanza pastorale (parrocchie, vicariati...) che si unisce a quella del laicato associato.

I giovani si stanno trasformando da semplici destinatari della pastorale a protagonisti del loro cammino di educazione alla fede, con un progressivo coinvolgimento all'interno di tutte le strutture della PG.

LE ATTIVITÀ

La seconda area di ricerca riguarda le attività che vengono svolte dalla PG diocesana. Già se ne è accennato, da un altro punto di vista, mentre ora cercheremo di focalizzarle valutandone la consistenza quantitativa e qualitativa.

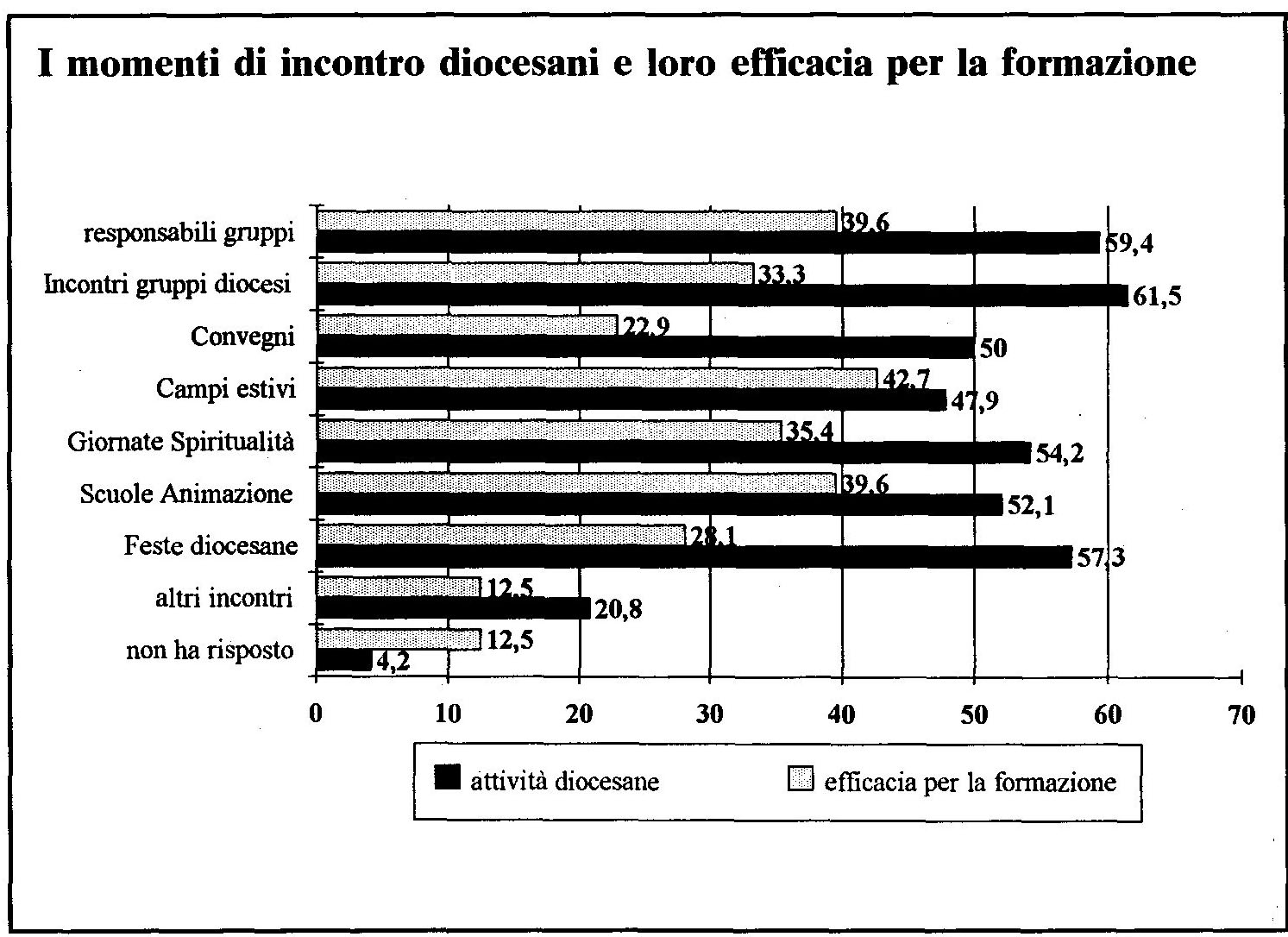

I momenti di incontro diocesani

Alcune domande tentavano di quantificare la presenza di taluni momenti di incontro nelle diocesi italiane.

Colpisce molto l'omogeneità dei risultati; la maggior parte delle diocesi svolge la serie di attività presentata nella griglia, anche se, a seconda delle diocesi, se ne preferiscono alcune o altre.

Tutte però mettono in atto delle esperienze che hanno lo scopo di creare comunione e interazione tra i giovani.

La percentuale più alta la troviamo alla voce: «incontri per i gruppi della diocesi». Il 61.5% delle diocesi prevede incontri per i gruppi presenti in diocesi; gli incontri fra i vari gruppi sono essenziali, perché il gruppo deve avere «la capacità di diventare luogo in cui i giovani possono sperimentare ragioni per vivere e sono sollecitati dalla testimonianza delle diverse comunità ecclesiali a fare questa esperienza nel nome del Signore» (Tonelli). Dinanzi a questa prospettiva così ampia è necessaria una cura particolare per i gruppi, offrendo un cammino valido che permetta ai giovani di compiere l'itinerario di maturazione della fede.

Ancora una volta questo dato conferma le scelte emerse nei progetti. Analizzando i progetti infatti dicevamo che la scelta del gruppo è divenuta prioritaria nelle Chiese italiane: «l'opzione gruppo è l'opzione prioritaria e strategica per la formazione di gruppi in cui i giovani che sappiano essere evangelizzatori dei loro coetanei» (cf Sinodo della chiesa novarese, 1989).

La citazione ripresa da uno dei progetti illustra come il gruppo ecclesiale sia divenuto una scelta fondamentale e convalidata dall'esperienza per l'educazione alla fede e per un cammino formativo. Nello stesso tempo il gruppo diventa il luogo dove viene sperimentata più da vicino la vita ecclesiale. Sembra quindi giustificata l'attenzione particolare per i gruppi attraverso i vari incontri.

Un'ottima attenzione viene riservata dalle diocesi anche ai responsabili dei gruppi: 59.4%. Emerge chiaramente da tutti i risultati che l'attività principale della PG è rivolta ai formatori.

Ovviamente è attraverso i responsabili che si può arrivare al maggior numero di giovani, anche se questo può portare al rischio di una carenza di missionarietà in tutta la pastorale con la tendenza a ritagliarsi una fetta di giovani ben curata, perché incapaci di arrivare alle vere domande della maggioranza. Al dato riguardante i responsabili dei gruppi vanno assimilati anche i dati riguardanti i convegni 50.0% e le scuole di animazione 52.1%. Lo scopo dei convegni si colloca più sul campo della diffusione delle idee e della mentalizzazione di coloro che operano nel campo della PG. La comunicazione delle idee svolge un ruolo fondamentale: attraverso i convegni è possibile offrire ad un numero di persone più allargato le idee guida, le linee di condotta e la progettazione della PG. Nello stesso tempo hanno la funzione di immettere in circuito le difficoltà e i problemi che nascono nella applicazione concreta delle stesse.

I destinatari però sono sempre i responsabili, gli animatori, o i giovani più vicini; quindi anche l'attività dei convegni è maggiormente diretta a chi già si trova inserito nel complesso delle attività. La stessa affermazione va ripetuta per ciò che riguarda le scuole di animazione.

Sulla linea di offrire delle forti esperienze di comunione e di fede sono i campi estivi (47.9%) e le giornate di spiritualità (54.2%). Anche queste sono tra le attività che vengono percepite come molto valide per la formazione dei giovani: i campi estivi dal 42.7% e le giornate di spiritualità dal 35.4%. Ovviamente la convivenza comunitaria e le esperienze forti di preghiera permettono ai giovani di sperimentare più da vicino i valori evangelici; per cui diviene molto più semplice che questi valori informino di sé la coscienza dei giovani e li stimolino ad impegnarsi per la costruzione del Regno.

L'accentuazione di questi momenti di profondo spiritualismo però può essere anche spia di uno stato d'animo e di comportamenti che si vanno diffondendo nella nostra società complessa, come hanno già individuato alcuni sociologi: «Quanto più aumenta il pluralismo culturale, quanto più la società è investita da processi di differenziazione sociale, tanto più alcuni gruppi sociali avvertono l'esigenza di ridefinire e specificare la propria identità culturale. E, parallelamente, quanto più si estende nella società una considerazione generica e allentata dei valori religiosi, tanto più alcuni gruppi sociali si orientano a riaffermare in modo significativo la propria identità e appartenenza religiosa.

Nel mondo associativo ecclesiale, tale processo è aperto a vari esiti, in rapporto ai carismi e alle spiritualità diverse in cui si articola una comune sensibilità. Nel complesso esse indicano il diverso modo di far fronte all'identità religiosa in un contesto di modernità, i vari tentativi per rendere significativo un riferimento di fede in un tempo di secolarizzazione» (F. Garelli, Religione e Chiesa in Italia, Bologna 1991, p. 21).

Una prassi ormai diffusa in molte diocesi (57.3%) è quella delle grandi convocazioni giovanili in occasioni di feste. La dimensione della festa fa parte dell'animo e dello stile di vita giovanile, per cui la pastorale viene incontro a questa voglia di incontro dei giovani. Le feste diventano così occasione per permettere ai giovani di celebrare l'impegno quotidiano nella gioia che viene dal Signore Risorto. «La croce non rattrista la nostra gioia di vivere, ma colloca la festa della vita nella sua giusta dimensione. Siamo gente di festa, viviamo una spiritualità che fa largo spazio alla festa, perché crediamo al Regno di Dio già presente nelle trame della nostra esistenza. Non possiamo però consumare la nostra festa nel disimpegno e nella alienazione, perché viviamo profondamente appassionati dalla causa di Gesù. Per questo la nostra festa è una esperienza di profonda solidarietà con tutti gli uomini ed è una vocazione ad espandere la vita, perché tutti siano restituiti alla gioia di far festa. Nella nostra festa hanno un posto privilegiato coloro che sono normalmente esclusi dalla gioia di vivere» (R. Tonelli, Una spiritualità per la vita quotidiana, LDC, Leumann 1987, p. 116).

Con ciò si coglie il significato profondo di queste feste; è però da considerare il particolare momento che stiamo vivendo nella società italiana. Queste convocazioni in cui i giovani si ritrovano numerosi possono essere indicatori di un diverso clima rispetto ad un recente passato. «Il bisogno di appartenenze coinvolgenti o di riferimenti prolungati nel tempo può apparire una condizione di debolezza a chi si è formato in una stagione caratterizzata da avvenimenti dirompenti. Quanti hanno vissuto la propria formazione di base negli anni del Concilio o della contestazione sociale e politica, possono aver maturato in quella stagione riferimenti così forti e significativi da non avvertire nel tempo presente la necessità di particolari ancoraggi sociali e religiosi. Il fatto è che questa non è la situazione dei gruppi emergenti, e in particolare quella dei giovani d'oggi, che si presentano sempre più come una 'generazione senza ricordi'. Per essi né il concilio, né le tensioni sociali e politiche rappresentano punti di riferimento significativi di riedificazione dell'identità sociale e religiosa. Per contro essi sono chiamati a ripensare la proposta di fede in un tempo di forte secolarizzazione e di annebbiamento dei punti di riferimento» (Garelli, cit., p. 256).

Per questi giovani che rispondono con entusiasmo alle convocazioni ecclesiali, accostarsi alla prospettiva di fede in questa epoca di complessità e di differenziazione sociale, può voler dire trovare una risposta al primo bisogno di identità e alla necessità dell'appartenenza.

La conoscenza del territorio

«Il metodo da seguire è quello dell'evangelizzazione di tutta l'esperienza giovanile» (CEI, Evangelizzazione..., cit., n. 45). Per evangelizzare tutta l'esperienza giovanile è necessario conoscerla; una particolare attenzione si è voluto dedicare allo spazio che le diocesi hanno attribuito allo studio della situazione giovanile. L'avvio ad ogni concreto progetto o qualsivoglia attività deve essere dato da una vera conoscenza della realtà: solo così si può impostare una pastorale rispondente ai bisogni dei giovani.

La percentuale delle diocesi che hanno condotto una indagine sulla situazione giovanile è ancora scarsa (35,4%). Specie se si considerano le percentuali delle diocesi che hanno accennato qualcosa rispetto ai risultati ottenuti, si vede che sono veramente poche le diocesi che stanno organizzando la loro pastorale a partire da un'analisi seria.

I risultati comuni alle ricerche

Nonostante siano relativamente poche le diocesi che si sono applicate ad una seria ricerca sulla situazione giovanile, i risultati sembrano molto interessanti e si possono facilmente omologare a quelli di altre ricerche sulla situazione italiana.

- Traspare anzitutto una difficoltà dei giovani nel definire la propria identità. Vivendo in un ambiente caratterizzato da una forte complessità culturale e strutturale, e segnato da un intenso pluralismo ideologico, il giovane resta solo nella definizione della propria identità. Reagisce chiudendosi nella propria soggettività o al più in una intersoggettività a corto respiro. Ha perso la forza di una identità basata su fondamenti tradizionali e sicuri, costruendosi una «identità debole».

- In secondo luogo oggi è entrata in crisi la circolazione collettiva del senso oggettivo della realtà ed è fortemente pregiudicato il suo spontaneo riferimento religioso. Tradizionalmente il senso oggettivo sosteneva e definiva il senso soggettivo. I giovani reagiscono a questa situazione intensificando la «domanda di senso» che per tanti si trasforma in vera «domanda religiosa». Una delle diocesi (Molfetta) scrive proprio così: «La domanda di senso dei giovani è fortissima, mentre, a volte, le risposte della Chiesa sono inadeguate e caratterizzate da poca progettualità».

- Si nota infine che l'istituzione cessa di funzionare come struttura di attendibilità. Viene invece considerata in termini strumentali e funzionali, con l'esito diffuso di una appartenenza a basso investimento.

La conseguenza spontanea è quella della reversibilità delle scelte e quindi la mancanza di definitività delle opzioni di vita. In questa crisi rientrano tutte le istituzioni tradizionali: la famiglia, la scuola, lo stato, ma in particolare questa analisi si è centrata sulla Chiesa, che viene considerata come ancora inadeguata e lontana dai giovani, incapace di creare una circolarità ermeneutica tra le domande dei giovani e la proposta di fede (cf questionario Ragusa).

Gli elementi utilizzati nella programmazione

La considerazione che semplicemente il 18.8% afferma di tenere presenti i dati sociologici rilevanti delle indagini ci pone di fronte al quesito se le domande dei giovani sono approfondite seriamente e di conseguenza se si riesce a creare quella circolarità ermeneutica tra le domande dei giovani e la proposta di fede di cui si sentiva la necessità nell'analisi della situazione. Ovviamente un numero così basso di risposte porterebbe a propendere per una risposta negativa. Prima però di concludere in tal senso occorre approfondire gli elementi presentati.

- L'elemento che ritorna maggiormente nelle risposte è la creazione di strutture per la formazione degli animatori e dei giovani in genere. In una situazione in cui i giovani hanno difficoltà a definire la propria identità, a trovare una risposta alla loro domanda di senso, è essenziale puntare sulla formazione offrendo proposte specifiche e significative. Si vuole quindi formare dei giovani che siano in possesso di una identità religiosa originale, di una sensibilità religiosa specifica, in grado di informare una spiritualità e una visione del mondo particolari.

- A fronte della perdita di credibilità delle istituzioni e della Chiesa emerge il desiderio di programmare una pastorale che sia più rispondente alle domande e agli interessi dei giovani, più capace di dialogo, meno chiusa in una pastorale ferma sul consolidato, ma aperta per incontrare i giovani e ricca di missionarietà rivolta anche verso l'impegno sociale e politico. Una chiesa in cui si possa sperimentare la comunione, capace di far uscire i giovani dal rischio di soggettivismo intimistico aiutandoli a creare ima vera sintesi tra fede e vita (cf questionario Verona).

Come si vede, anche se le linee di programmazione hanno bisogno di ulteriore elaborazione, sono molto rispondenti alle domande che erano emerse nella analisi della situazione. Ovviamente le diocesi che si sono impegnate seriamente nella PG comprendono che una vera pastorale non può prescindere dall'accogliere le domande dei giovani, traendole da una analisi scientifica del territorio e della condizione giovanile in particolare.

Vi è quindi lo sforzo di trovare delle linee di programmazione adeguate, che si prefiggano come meta l'integrazione fede-vita creando così non un cristiano per tradizione ma un credente convinto che riscopre la propria identità e la gioia di appartenere alla comunità ecclesiale.

È comunque vero che i semplici dati ci presentano una situazione non molto propizia a proposito delle indagini sulla condizione giovanile. Pare che oggi si dia troppo per scontata la conoscenza del mondo giovanile. In molti casi vi è il rifiuto preconcetto di leggere la realtà o la scelta di non attardarsi troppo nelle analisi.

L'analisi più approfondita dei dati presenta una situazione meno pessimistica, perché permette di rendersi conto che si va diffondendo una nuova mentalità che vuole creare una circolarità ermeneutica tra le domande giovanili e la proposta di fede, così da favorire l'integrazione tra fede e vita che permetta ai giovani di restare giovani di questo mondo e nello stesso tempo di essere dei cristiani.

È molto importante considerare a questo riguardo gli incroci con la presenza/assenza dei giovani nelle strutture e con l'inserimento dei movimenti nella vita diocesana. L'88.8% delle diocesi che hanno valutato attentamente i risultati delle inchieste, considera i giovani molto presenti nelle strutture diocesane, e il 94.4% considera i movimenti inseriti nella vita diocesana.

Da ciò si può dedurre che la partecipazione dei giovani porta a considerarne più attentamente le domande e i bisogni.

Le attività per i lontani e gli emarginati

«La devianza giovanile, con i molteplici fenomeni di emarginazione, di fuga dalla vita che essa presenta, costituisce oggi un rilevantissimo campo di testimonianza dell'amore cristiano, nella direzione del ricupero dei giovani già coinvolti, ma ancor più mediante quella prevenzione che si esercita con l'opera quotidiana di una pastorale rivolta a tutti i giovani» (CEI, Evangelizzazione..., n. 45). Una pastorale rivolta a tutti i giovani è una delle frontiere indicate per la PG diocesana: ecco il perché della richiesta di conoscere le attività proposte dalla diocesi per raggiungere gli «ultimi», i «lontani», gli «emarginati».

A questo riguardo l'indagine presenta una situazione in cui il 51% delle diocesi è rinchiusa in una pastorale che non prevede alcuna attività per queste categorie a rischio.

Analizziamo le risposte nei dettagli.

Una buona percentuale (32.6%) afferma che vi è il desiderio di fare qualcosa per queste categorie, che si sta tentando di elaborare qualche intervento, ma che ancora non vi è nulla di ben definito; oppure non vi è ancora un piano organico a riguardo di questa pastorale, per cui si è in cammino per definirne i termini.

Altre diocesi invece, come avevamo già avuto modo di anticipare, si sono affidate alla Caritas, lasciando ad essa il coordinamento delle attività riguardanti queste categorie più lontane. Anche questa linea di condotta può considerarsi una scelta pastorale indicata dai vescovi italiani. Nel momento in cui indicano il servizio ai poveri nel contesto di una cultura della solidarietà, affermano: «Il nostro sostegno in questo senso va anzitutto alla Caritas Italiana, che la nostra Conferenza Episcopale 'ha istituito come suo organismo pastorale al fine di promuovere... la testimonianza della carità della comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e ai bisogni'.

Per realizzare efficacemente questo obiettivo auspichiamo che le Caritas diocesane incoraggino e sostengano le varie e benemerite espressioni del servizio caritativo... e ne curino il coordinamento» (CEI, cit. n. 48).

È pur vero però che queste indicazioni, anche se molto valide, hanno portato la PG diocesana ad una deresponsabilizzazione o ad una delega ad altre agenzie della pastorale degli ultimi.

In una buona percentuale di diocesi (24.4%) le iniziative verso i lontani, gli ultimi, gli emarginati, sono affidate ai singoli gruppi, associazioni e movimenti, oppure si è in collegamento con organismi di volontariato o con organismi che si occupano del recupero di tossicodipendenti e categorie a rischio. I giovani sono invitati a prestare la loro opera di volontariato presso questi organismi presenti nel territorio della diocesi, ma la PG in sé non propone nulla di particolare.

Diverse sono le diocesi che hanno scelto la via di formare gli animatori che possano incontrare i lontani lì dove si trovano. In queste diocesi sono nate delle iniziative originali per la formazione di animatori «missionari», «animatori di strada», animatori di ragazzi «lontani», «operatori d'ambiente»... Una serie di progetti per aiutare i giovani già formati ad essere missionari nel loro ambiente incontrando coloro che in genere vivono ai margini della Chiesa o della società.

Alcune diocesi hanno scelto di incontrare i lontani attraverso una sequenza di attività quali: feste, concerti, attività ricreative, tavole rotonde, incontri con gruppi estranei all'area ecclesiale, lettere indirizzate ai giovani... Un tentativo di entrare nelle attività e nel linguaggio tipici dei giovani e poter parlare loro attraverso la musica, il divertimento e lo scambio di opinioni.

L'analisi approfondita delle risposte pervenute ci porta a considerare che solo quattro diocesi (Asti, Fiesole, Messina, Vicenza) affermano di avere una serie di attività ben chiare a proposito di coloro che in genere non partecipano alla vita della Chiesa, o che sono emarginati dalla società.

Sono diocesi che non si fermano semplicemente a considerare una categoria di emarginati; propongono invece diverse inziative nel mondo dell'emarginazione, nella scuola, nella formazione dei volontari, nel recupero degli adolescenti e dei giovani che si sono allontanati dalla Chiesa, intese a raggiungere lo scopo che tutta la pastorale abbia un'anima attenta a coloro che non vivono vicini alle proposte di valori che offre la comunità ecclesiale. Diventa più che mai importante l'invito dei vescovi ad una pastorale intelligente e coraggiosa, capace di evangelizzare tutta l'esperienza giovanile.

Rispondenza alle attività proposte

In questo nucleo riguardante le attività vogliamo dare un accenno a come gli incaricati diocesani valutano la rispondenza dei gruppi parrocchiali, delle associazioni e movimenti giovanili, e dei movimenti guidati da religiosi. La rispondenza delle attività proposte può essere una conferma della validità delle stesse.

I gruppi parrocchiali

Quale allora la rispondenza dei gruppi parrocchiali alle attività proposte dalla PG diocesana?

Il 74% delle risposte valuta sufficiente l'interesse dei gruppi parrocchiali. Si può intuire che vi è un certo interesse per le attività diocesane, si vorrebbe però una maggiore rispondenza e un maggiore coinvolgimento. Nell'incrocio con la domanda riferentesi all'inserimento dei giovani nelle strutture diocesane, ben il 78.8% delle diocesi che hanno dato questa risposta considera i giovani ben inseriti nelle strutture diocesane. I gruppi parrocchiali offrono quindi una discreta adesione alle attività proposte. Sono poche le diocesi che si pongono su una rispondenza scarsa o nulla (15.6%).

Ancora inferiore il numero delle diocesi di cui le attività sono seguite con interesse ottimo (6.3%). Non vi sono quindi grossi eccessi né in positivo, né in negativo.

In che misura i preti si dimostrano favorevoli?

La lettura della domanda corrispondente si presenta molto delicata, perché indaga sulla valutazione che gli incaricati di PG offrono intorno alla collaborazione da parte dei parroci o degli altri sacerdoti. Quando si parla di PG diocesana infatti si pensa che siano innanzitutto i preti a condividere i progetti e ad impegnarsi per la realizzazione delle attività.

La realtà però ci pone di fronte al dato che il 53.2% dei soggetti testati sente i preti come indifferenti alle loro attività: dato che senza dubbio esprime il disagio di una pastorale che tende ad occuparsi solo del proprio campo di azione, disinteressandosi di attività che non siano immediatamente sotto il proprio controllo. Dal 37.5% la rispondenza dei preti viene valutata come favorevole, con conseguente spirito di collaborazione, e solo il 2.1% la valuta sfavorevole.

Rapporto con associazioni e movimenti

Le percentuali al riguardo si pongono a metà tra collaborazione (46.9%) e parallelismo (44.8%). Significativo che nessuna diocesi si sia posta sulla risposta scontro; non si vive la presenza di associazioni e movimenti come dannosa alla vita diocesana, segno di una linea di tendenza che spinge lentamente verso il coordinamento e la comunione, piuttosto che verso lo scontro.

La percentuale riguardante il parallelismo nell'ambito delle attività indica un'inevitabile difficoltà da parte dei membri di movimenti e associazioni nel riuscire a coordinare le proprie attività e programmi proposte dalla sede nazionale con i programmi diocesani. Un dilemma a volte insolubile, di cui comunque segnaliamo la presenza.

È degno di nota il fatto che tutti coloro che hanno dato come risposta «collaborazione», considerano i movimenti pienamente inseriti nella vita diocesana. Inoltre ben l'82% di queste diocesi ha i giovani presenti nelle strutture diocesane.

La partecipazione dei gruppi guidati da religiosi

Le medie di partecipazione alla vita diocesana a riguardo dei movimenti e gruppi guidati da religiosi tendono maggiormente verso la non partecipazione o il parallelismo che verso l'inserimento. È da considerare che il 54.2% delle diocesi ha presenti questi gruppi nel proprio territorio; e solo il 17,7% li considera una presenza numerica significativa. Sommando le percentuali che li considerano presenti solo in alcuni momenti e quella in cui viene esplicitamente detto che non si interessano, si raggiunge una percentuale del 44.8%. Una percentuale parecchio alta, specie se si considera che un altro 21.9% li considera non pienamente inseriti. Solo il 13.5% valuta che gruppi e movimenti guidati da religiosi seguono le attività con interesse.

La considerazione che si può fare a partire da queste cifre è che questi gruppi vivono ancora troppo ai margini della vita diocesana. Si vede che tutti i programmi centrali di ordini e congregazioni condizionano la vita dei movimenti giovanili che vi fanno riferimento, impedendo spesso la partecipazione alla vita diocesana.

Anche questa situazione non è di semplice soluzione, per cui non resta che segnalarne il disagio.

Il punto sulle attività

Vi è molta omogeneità nei risultati riguardo alle attività proposte dalle diocesi con lo scopo di creare comunione ed interazione tra i giovani. Ormai la maggior parte di esse possiede un bagaglio comune di iniziative per offrire ai giovani momenti di incontro e di crescita comune.

Da tutti i risultati emerge evidente che l'attività principale della PG è rivolta ai formatori. La linea di condotta comune pare essere quella di raggiungere attraverso gli animatori il maggior numero di giovani. Una prassi che comunque comporta i suoi rischi: fra questi la tendenza a ritagliarsi una fetta di giovani ben curata, perdendo il contatto con le vere domande della maggioranza.

Vi è un orientamento a dare troppo per scontata la conoscenza del mondo giovanile, con la scelta di non attardarsi troppo nelle analisi. Sono veramente poche le diocesi che hanno condotto una seria analisi della condizione giovanile. In compenso però quelle che lo hanno fatto sono entrate nella mentalità di creare una circolarità ermeneutica tra domanda e offerta di fede.

Pochissime diocesi affermano di avere una progettualità ben chiara in favore di coloro che in genere non partecipano alla vita della Chiesa, o che sono emarginati dalla società. In molte diocesi però questa viene avvertita come un'urgenza a cui rispondere con attenzione e a breve termine.

La programmazione diocesana si scontra molto spesso contro l'indifferenza dei parroci, o contro i programmi centrali dei movimenti e degli ordini e congregazioni religiosi; il che crea il rischio di pastorali che camminano su linee parallele, anche se mai essi conducono allo scontro.

NOTE

1) Ancora non è molto chiara la figura di questa persona incaricata per la PG per cui anche le denominazioni nelle diocesi sono differenziate: in alcune è proprio un incaricato dal Vescovo, in altre è il Direttore dell'ufficio di PG, in altre è solo un delegato del Vicario per la pastorale oltre, come vedremo, la stessa persona del direttore dell'UCD o dell'assistente diocesano del settore giovani dell'AC. In pochissime diocesi è un laico che ha ricevuto dal Vescovo l'incarico del coordinamento delle attività di PG. Non si può quindi dare una denominazione unitaria di questa figura. Per brevità verrà sempre chiamato «incaricato», pur intendendo questa varietà di figure riscontrata durante l'indagine.

2) Mi pare interessante far notare che, delle diocesi che rientrano in queste percentuali, solo due possiedono delle linee di progettazione; a testimonianza che una seria progettazione nasce solamente quando i soggetti interessati vengono coinvolti nella ricerca comune di un progetto. Non vi sono poi differenze nella distribuzione di queste diocesi sul territorio nazionale: esse sono sparse indifferentemente al nord, centro e sud.