Severino De Pieri

(NPG 1992-04-72)

La preadolescenza, posta tra l'infanzia e l'adolescenza vera e propria, rappresenta una stagione di eccezionale portata. È l'età delle «grandi migrazioni», ed è una età decisiva: o si vince la battaglia di un corretto sviluppo in questi anni che contano, oppure si mettono le premesse per sconfitte a catena negli anni successivi.

È per questo che appare opportuno e provvidenziale il ritorno dell'interesse per questa età, durante la quale avvengono delle «crescite nascoste» in modo così evidente da farci chiedere come mai per troppo tempo essa è stata ritenuta un'età di scarso rilievo, appunto un'«età negata».

CHI È IL PREADOLESCENTE D'OGGI

Il preadolescente d'oggi è un soggetto che pone problemi alla società e alle istituzioni perché dispone di una identità frammentata e disarmonica.

Solo venti o trenta anni fa un ragazzo o una ragazza di questa età passavano in una breve stagione della vita, in poco tempo, dalla fanciullezza alla vita adulta, al lavoro, con ruoli di una certa autonomia e responsabilità.

Oggi tra la fanciullezza e l'assunzione di status e ruoli adulti passano quasi vent'anni. La costruzione della persona adulta avviene molto in avanti nel tempo, soprattutto perché è ritardata l'assunzione di ruoli adulti.

Il ritardo è documentato dal recente fenomeno della famiglia «lunga» del giovane adulto e dalla dilatazione dell'adolescenza, che così diviene una stagione della vita interminata e interminabile.

L'adolescenza d'oggi, scomparsa come età destinata a celebrare i riti del passaggio, sta divenendo una categoria evolutiva generalizzata, tanto da riproporsi anche nelle età successive del giovane e dello stesso adulto.

Il cambio appare in stretta connessione con le enormi trasformazioni intervenute, a partire dalla metà di questo secolo, soprattutto nell'area occidentale. Qui non ci sorreggono le tradizioni, occorre rifondare la pedagogia e ripartire con una educazione che sia attenta alle trasformazioni e al cambio intervenuto.

Il preadolescente di oggi è disarmonico perché le dimensioni dello sviluppo sono anticipate o posticipate anche di otto-dieci anni rispetto al ritmo dell'età cronologica. Non avvengono cioè in modo sincronico, in contemporanea le une con le altre, bensì si instaura una disparità di tempi, una «asincronicità» tra aspetti dello sviluppo.

Il grafico riportato alla pagina seguente illustra questa disarmonia cronologica: è precoce o anticipato lo sviluppo percettivo, psicomotorio, sociale e affettivo-sessuale, mentre risulta ritardato (rispetto a un recente passato) o posticipato lo sviluppo logico, in particolare lo spirito critico e quello morale e religioso.

Li analizziamo in particolare.

Lo sviluppo diversificato del preadolescente

Lo sviluppo percettivo, soprattutto attivato dai mass-media (culto del corpo ed esplosione delle attività ludiche) sono precoci e anticipati.

Lo sviluppo cognitivo e lo spirito critico appaiono in ritardo e perciò vengono posticipati o ritardati: sembra che oggi per la grande maggioranza dei nostri ragazzi questo tipo di sviluppo avvenga mediamente verso i 16 anni, con rilevanti conseguenze per la maturità cognitiva, l'apprendimento scolastico e la capacità di difendersi dal condizionamento ambientale e culturale.

Il tipo di civiltà in cui viviamo sembra modificare sotto questo profilo i procégsi cognitivi e le stesse «mappe cerebrali». Ciò comporterà di conseguenza l'assunzione di altre modalità educative e didattiche, cogliendo ad esempio non solo i processi logici di tipo analitico-deduttivo, ma anche quelli di tipo intuitivo-analogico. La civiltà delle immagini tende ad attivare e usare emisferi e zone cerebrali un tempo trascurate.

Lo sviluppo sociale, con i processi di socializzazione e la maturazione psicosessuale, registra un notevole anticipo: la preadolescenza comporta oggi già a dieci anni l'esperienza affettiva (le famose «cotte» degli adolescenti di una volta). Appare così fortemente anticipato il «tempo delle mele».

Sotto il profilo sociale recedono la timidezza e l'introversione a favore dell'apertura e dell'estroversione come comportamenti maggiormente attesi e desiderati: aumenta la vita di relazione e si allarga la rete dei rapporti interpersonali. Il preadolescente d'oggi in questo campo sembra già un adulto: rispetto alla civiltà contadina ed operaia i ragazzi d'oggi dispongono di una socializzazione largamente precoce e difensiva. È anche logico che, essendosi ridotta la famiglia ed essendo scomparsa la «società fraterna» con il fenomeno così esteso dei figli unici, un ragazzo o una ragazza debbono trovare dei coetanei, la società dei pari, con cui vivere relazioni allo stesso livello di età, di cultura e di sensibilità. È un rischio di morte non avere amici coetanei, si può scivolare nell'isolamento, nella depressione e persino nell'autismo. Un bambino d'oggi che sia figlio unico e con genitori oltremodo stressati dal lavoro, o viene affidato ai nonni - se ci sono - o si trova in compagnia del cane, dei video-giochi o va per strada. Di conseguenza i ragazzi di oggi hanno bisogno di trovare fratelli e sorelle negli amici: i coetanei sono una famiglia allargata, un nuovo «utero sociale» che può formare soggetti aperti alla collettività e alla vita sociale. Tant'è vero che si rifanno una vita di rapporti al di fuori della casa, nel mondo dei coetanei, dato che le modalità di relazione col mondo degli adulti si sono molto ristrette e impoverite.

Questa modalità di interagire alla pari, tipica dei ragazzi d'oggi, sta alla base di un nuovo rapporto con la comunità: tra la famiglia ristretta e la società allargata essi si creano un ambiente intermedio, il gruppo dei coetanei, nel quale e attraverso il quale conseguire traguardi di una identità in progressivo divenire.

Il preadolescente è su questo punto un adolescente anticipato.

Lo sviluppo morale è ritardato: i preadolescenti hanno dei valori, ma non disponendo ancora di spirito critico e di sufficiente libertà, prendono i valori (e i disvalori) dall'ambiente. Essi possiedono una moralità ancora eteronoma. Anche con l'ausilio dei sacramenti della confessione e della cresima non dispongono in genere di una moralità propria, non potendo beneficiare ancora di una coscienza critica e responsabile.

Lo sviluppo religioso raggiunge i vertici più alti di tutta la vita verso i dodici anni, ma si riferisce ad una religiosità dipendente, mediata dall'ambiente, che sovente si serve della stessa religione come strumento educativo. Ma quanto a religiosità soggettiva, consapevolmente assunta e interiorizzata, i preadolescenti appaiono molto immaturi ed ancora al di qua del travaglio religioso che li coinvolgerà durante l'adolescenza vera e propria.

Un sistema «scompensato»

Come si può osservare, il preadolescente d'oggi appare come un nuovo soggetto sociale connotato di una identità disarmonica. Non dispone, in altri termini, di una crescita «egosintonica», raccordata cioè tra tutte le dire- zioni dello sviluppo. Il preadolescente appare pertanto «egodistonico».

Tuttavia, in questa situazione, in forza di un sistema di accomodamento dinamico tipico di tutte le situazioni in forte crescita, dispone di un note. ole potere di recupero.

In un periodo di crisi, alla crisi degli adulti corrisponde la loro: e ciascuno tenta di portarvi una soluzione secondo modalità proprie. Il prezzo che occorre pagare in un tempo di sviluppo accelerato e disarmonico può essere molto alto e comportare anche travaglio, sofferenza e disturbi evolutivi.

Se un'età come questa godeva tradizionalmente di «buona salute», oggi appare un po' minata e, per una certa percentuale di soggetti, anche esposta al rischio di molteplici forme di disadattamento. Il mancato superamento delle fatiche e dei traguardi della crescita inizia in famiglia, prosegue nella scuola, si accentua nei gruppi sociali di riferimento e può confluire in forme di devianza sociale che aumenteranno a dismisura durante l'adolescenza. È per questa ragione che l'accompagnamento educativo a questa età deve essere molto avvertito ed accurato, avere obiettivi specifici e disporre di metodologie atte alla prevenzione e al recupero.

Se si è accanto a loro ora, li ritroveremo con noi anche durante il travaglio dell'adolescenza. Se invece ci sentiamo estranei e lontani, essi si staccheranno del tutto da noi e non ci avranno vicini a sé quando dovranno affrontare da adolescenti la dura battaglia dell'autonomia e dell'indipendenza.

IL PREADOLESCENTE OGGI: PRODOTTO DELLA SOCIETÀ O AGENTE DI INNOVAZIONE?

Il preadolescente è cambiato. In forza di quali fattori è accaduta questa trasformazione?

È solo esterna a lui, nella società, o

anche interna, legata a dinamismi di crescita che paiono più nascosti che visibili?

A noi pare che il cambio sia frutto di entrambi questi fattori, del condizionamento sociale ma anche del «contro-condizionamento», che nasce dentro di loro e che si esalta in un tempo di crisi come quella che stiamo vivendo.

Indici di condizionamento

Certamente essi sono frutto di molteplici forme di condizionamento.

Il consumismo dei prodotti di mercato, in particolare quelli offerti dai mass-media, le compagnie talvolta non adatte, l'ambiente familiare sovente iperprotettivo, l'ambiente scolastico spesse volte rigido o distante dal mondo dei ragazzi, l'ambiente culturale che tranquillamente li ignora, pongono problemi di crescita e possono fare di questi ragazzi un prodotto inquinato, con l'attivazione di scompensi che potranno fare di essi dei ragazzi disadattati o a rischio.

Risorse di «controdipendenza»

D'altro canto i ragazzi, in forza di energie interiori ed anche di stimolazioni educative positive, pure presenti, possono usufruire, in controdipendenza e, se vogliamo, in contro-condizionamento, di alcuni dinamismi positivi, che li aiutano a conseguire importanti traguardi di una identità preadolescenziale, in quanto possono divenire protagonisti del cambio, sperimentatori freschi e creativi di processi e modalità di innovazione, perfino maestri, per noi, di come si può vivere in un tempo di crisi.

È chiaro che hanno risorse, a loro modo «vivaci», talora indisponenti, senza dubbio precarie e sotto rischio, ma che devono essere attentamente e sapientemente prese in considerazione. Abbiamo etichettato col termine di controdipendenza questo vasto e complesso assortimento di risorse endogene, di ricchezze potenziali, che costituiscono le «crescite nascoste» di questa età. Controdipendenze perché affidate sotto il profilo dinamico al potente dinamismo della crescita, che richiede di pervenire ad una progressiva identità attraverso il superamento delle identificazioni o delle dipendenze stesse.

Sono traguardi di crescita e, allo stesso tempo, obiettivi da superare e trascendere nel progressivo avvicendarsi di altri traguardi del divenire umano.

I preadolescenti, dai dieci anni in poi, sentono un prepotente impulso a lasciare la casa per uscire ad esplorare il territorio e conquistare spazi sempre più ampi, anche con l'ausilio di ogni mezzo di trasporto.

Questa capacità di espandersi nello spazio trova la spinta nel bisogno irrefrenabile di movimento che vibra in un corpo giovane, attraversato in particolare del fremito della pubertà.

Il corpo diviene così uno strumento di comunicazione e allo stesso tempo il tramite attraverso cui veicolare e scaricare le pulsioni sessuali, più o meno avvertite come oscure e ansiogene.

Il corpo in movimento è un test per verificare l'identità e la normalità psicologica e sociale.

Un corpo che porta dentro le premesse per scambi affettivi e sociali fortemente dilatati nell'amicizia e nella vita di gruppo.

A partire dalla seconda media si fa più avvertito il bisogno di impostare la propria vita secondo un progetto, inizialmente carico di valenze emotive ed affettive, secondo il sorgere di un vasto mondo di interessi e successivamente più concentrato nella realizzazione di un ideale di sé che viene via via emergendo e precisandosi.

Esso non coincide solo con le scelte scolastiche e professionali, ma anche con i modi di essere nella vita, dal carattere allo stile dei rapporti, ai valori di fondo in cui credere e alle realizzazioni che si sognano più ambite e adeguate per sé, come essere onesti, farsi una famiglia propria, affrontare qualche ideale di donazione di sé.

La preadolescenza è un'età feconda anche sotto il profilo dello sviluppo vocazionale, un'età in cui si avvertono con suggestione e prepotenza appelli interiori elevati.

La religiosità nella preadolescenza, oltre che essere frutto di ambiente, può essere anche molto personalizzata: questi ragazzi possono vivere un rapporto con la stessa persona di Gesù in modo molto intimo, sentito e personale, che può mettere le premesse e avviare una relazione religiosa più matura, libera e responsabile nelle età successive.

Anche nell'adolescenza, che può essere età di pausa per la pratica esterna ma età di massima intensificazione a livello di ricerca e sperimentazione religiosa.

Quanto all'apertura sociale i preadolescenti possiedono una grande sensibilità, in quanto sono particolarmente attenti e capaci di cogliere gli stati di bisogno attorno a sé, tra i coetanei e nell'ambiente sociale.

Per questo sono spontaneamente pronti a dare una mano quando vengo- no sollecitati con motivazioni che contrastino l'impigrimento e l'indifferenza individualistica di certi contesti, portandoli fino a forme molto coraggiose di generosità «missionaria».

Non siamo ingenui né utopistici impedendoci di cogliere anche le forme di esclusione e di cattiveria che possono essere presenti tra i soggetti di questa età, ma nel miscuglio del bene e del male emergono con freschezza alcune insospettate forme di disponibilità sociale, anche di tipo solidaristico, che vanno individuate e incanalate.

Il problema è del tipo e qualità di guida educativa da garantire a presidio di questo importante aspetto dello sviluppo.

Basta dunque con l'atteggiamento di fastidio e intolleranza per ragazzi che a questa età possono darci problemi, perché acerbi e disarmonici. Occorre dilatare un'attitudine all'accoglienza del nuovo che sboccia in maniera sorprendentemente ricca e promettente. Anche perché i ragazzi di questa età ci osservano, sono critici, non ci rifiutano perché non ancora in contro-dipendenza, ma sempre attenti a come li accettiamo e a come li promuoviamo.

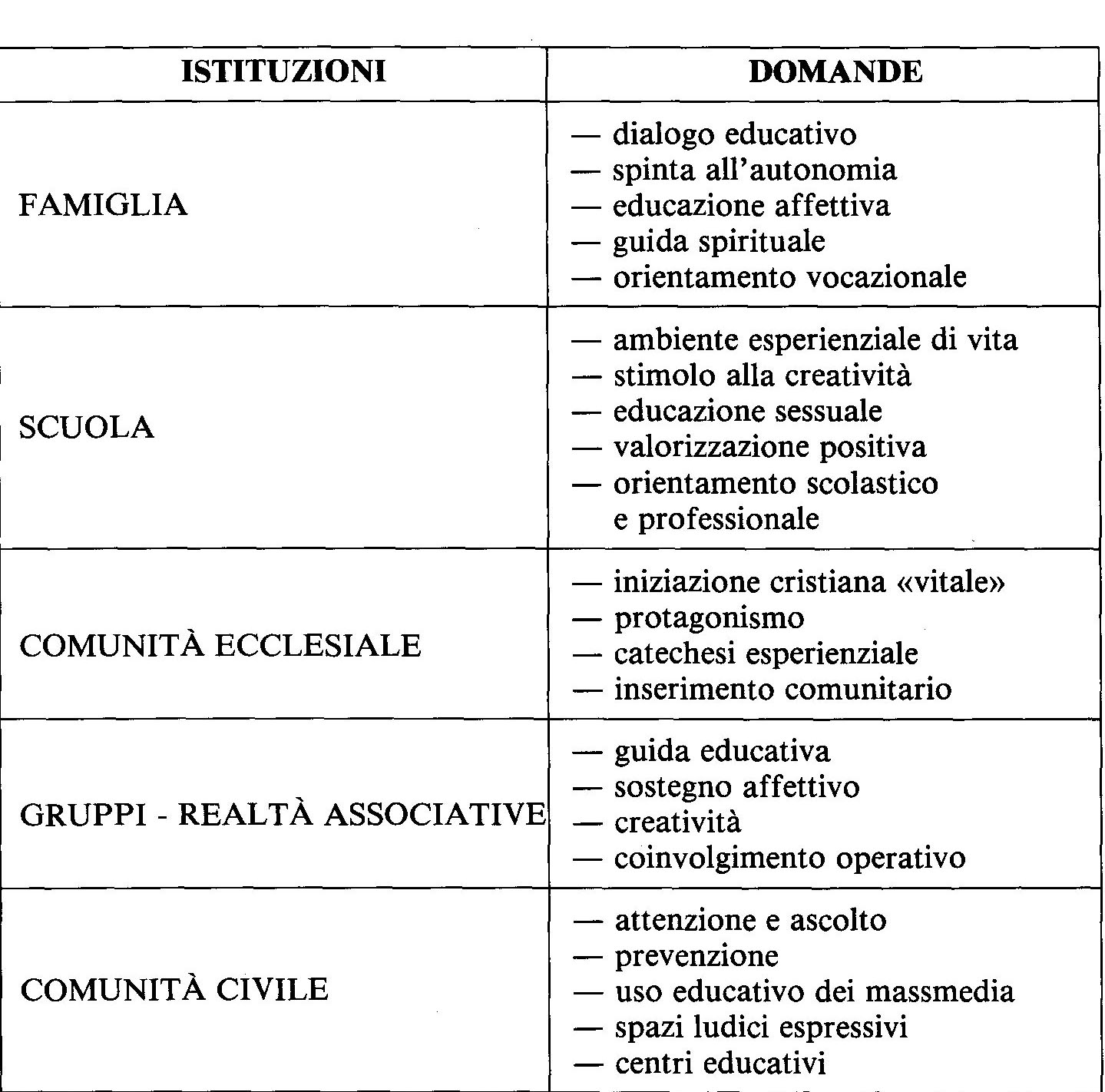

LE «DOMANDE» DEI PREADOLESCENTI ALLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

Le indagini nazionali e locali sulla preadolescenza hanno permesso di studiare la condizione preadolescenziale ai nostri giorni e di conoscere dalla viva voce il loro mondo interiore e le loro richieste più o meno esplicite riguardo agli adulti che devono prendersi cura di loro.

È interessante cogliere e talora anche decodificare le loro «domande» rivolte alle istituzioni educative.

Nel rapporto preadolescenti-comunità appare perciò molto interessante riformulare le risposte, tenendo conto di ciò che pensano gli adulti, ma anche di ciò che chiedono i ragazzi.

Ecco le «domande» dei preadolescenti e le «risposte» che dovrebbero dare le istituzioni.

Alla famiglia

Alla famiglia essi chiedono: dialogo educativo più ampio e profondo; spinta all'autonomia, non iper-protezione o sostituzione delle energie e risorse dei ragazzi; educazione affettiva e sessuale e non silenzio o trascuratezza; guida spirituale nel cammino della crescita e non solo accontentamento dei bisogni puramente materiali; orientamento vocazionale nelle scelte non solo scolastiche ma culturali, spirituali e vocazionali in senso ampio.

Per questo la famiglia deve ripensare il proprio impegno educativo.

I ragazzi fanno domande serie, non insensate; impegnative, non banali.

Più che obbedienza a degli ordini, chiedono le motivazioni dei comportamenti e l'esempio degli adulti al riguardo. I quali, più che con le parole, danno con la propria vita l'indicazione dei percorsi da compiere. Quindi non un genitore latitante, fuggito dal campo, disertore dell'educazione. Non un genitore «disco», che fa prediche, ma una presenza educativa autorevole ed efficace, impartita a nervi saldi, al mo mento opportuno, suffragata da motivazioni, basata sulla fiducia che il ragazzo dispone di soluzioni autonome a molti comportamenti che fanno problema.

Il preadolescente non chiede ricette o indicazioni. Chiede che dli poniamo più domande che risposte, con possibilità di sperimentarsi e anche di sbagliare e correggersi.

Educazione intesa perciò come atto fiduciale. «È cosa di cuore», come diceva D. Bosco.

Alla scuola

Alla scuola i preadolescenti chiedono: ambiente di vita e di educazione, non solo luogo dove si può fare istruzione, con l'accoglienza di tutte le esigenze della crescita (perciò domandano un insegnante testimone, autorevole, educatore, in altre parole, modello di riferimento); stimolo alla creatività e non solo acquiescenza ripetitiva di apprendimenti codificati; educazione sessuale vera e propria e non solo parziale e sporadica informazione; valorizzazione positiva e non valutazione del rendimento culturale, ma anche scolastico; orientamento culturale, ma anche scolastico e professionale continuato e strutturato e non solo episodico e frammentato, in vista delle «preiscrizioni».

Purtroppo, per tanti ragazzi di scuola media, la scuola che frequentano non è proprio così; non dà questi tipi di risposte. Più che un trampolino di lancio, essa è talora una trappola mortale, una struttura fonte di disadattamento irreversibile.

Alla comunità ecclesiale

Alla comunità ecclesiale i preadolescenti chiedono: iniziazione cristiana «vitale» e non formale o ritualistica; protagonismo effettivo, con assunzione di compiti e responsabilità compatibili con l'età e non solo passività e dipendenza; catechesi esperienziale che inserisca il vangelo e i sacramenti nella vita; inserimento comunitario che faccia sentire i ragazzi parte importante e viva dell'intera comunità.

Alle offerte aggregative

Agli animatori dei gruppi i preadolescenti chiedono: guida educativa vera e propria e non solo assistenza passiva o stimolo esteriore; sostegno affettivo, cioè sentirsi amati, stimati, incoraggiati a livello profondo, come persone in una delicata fase della vita; creatività per superare la routine dell'ambiente materialistico e consumistico di vita e affrontare prospettive di sviluppo secondo le doti e le inclinazioni di ciascuno; coinvolgimento operativo e non pura e semplice esecutività, stimolando l'autonomia, lo spirito di iniziativa e di partecipazione a progetti elaborati insieme.

Alla società civile

Alla comunità civile i preadolescenti chiedono: attenzione e ascolto alle proprie aspirazioni e inclinazioni di ragazzi; prevenzione sociale delle forme di degrado ambientale e del disadattamento sociale; uso educativo e non solo consumistico dei mass-media, con iniziative mirate specificamente alle esigenze della formazione integrale dei ragazzi; spazi per lo sport e l'espressività ludica e sociale; centri educativi per incrementare le forme associative e rispondere ai bisogni non solo del recupero ma soprattutto dell'educazione sociale.

COME RISPONDERE EDUCATIVAMENTE ALLE «ATTESE»?

In quanto comunità e istituzioni che aiutano i preadolescenti a crescere, ci chiediamo come rispondere alle loro «attese», dato che non possiamo più nasconderci dietro la scusa che non li conosciamo e che non sappiamo che cosa essi ci domandano.

Senza entrare in merito ad un discorso dettagliato di progettazione e di metodologia educativa più ampia per la preadolescenza (compito che deve essere affrontato secondo le caratteristiche e le responsabilità specifiche di ogni istituzione che ha a che fare con loro), ci permettiamo di indicare alcuni traguardi comuni e irrinunciabili da raggiungere come comunità globale.

Anzitutto accogliere la preadolescenza come età specifica, distinta dalla fanciullezza e dalla adolescenza e connotata di caratteristiche evolutive proprie.

Non più dunque «età negata», ma riconosciuta, valorizzata e incrementata secondo i compiti di sviluppo che abbiamo individuato attraverso una conoscenza più completa ed oggettiva di questa importante e fondamentale stagione della vita.

Fare spazio ai preadolescenti

Nella comunità e nelle istituzioni occorre considerare e valorizzare i preadolescenti come soggetti sociali importanti e attivi, dando loro la parola, accogliendo le loro richieste, stimolando iniziative che possono essere affrontate e compiute da loro a favore della comunità.

Non si possono tenere in frigorifero e in parcheggio soggetti pieni di vita, che sentono il bisogno di sperimentare non solo la propria vitalità ma anche le loro competenze, secondo quanto l'età loro consente.

Occorre perciò contrastare un tipo di educazione che, ispirandosi all'iperprotezione, non stimola all'autonomia e alla responsabilità delle persone che devono sviluppare nel tempo giusto abilità decisionali e morali loro proprie.

Itinerari di crescita dentro un progetto costruito con loro

È pacifico che ogni istituzione che voglia educare debba ispirarsi a un progetto; ma ciò che appare piú necessario è trovare le vie e i modi per un progetto comune, confrontato e attuato in sinergia di intenti e di iniziative.

Questo è l'aspetto più delicato ed anche il più importante del rapporto preadolescente-comunità.

Alla disarmonia e frammentazione della loro età deve far fronte un progetto unitario e unificante, per facilitare un cammino meno disagiato e rischioso nella costruzione della loro incipiente identità.

Educare a questa età vuol dire il più delle volte animare, far cioè crescere stimolando l'interesse, la partecipazione e il coinvolgimento dei ragazzi stessi, in modo che non siano concepiti come soggetti passivi, ma protagonisti e in molti casi anche protagonisti del loro divenire.

Ciò comporta la scelta dell'animazione come modalità educativa e la formazione di animatori preparati.

Non si può misurare la crescita di una comunità a prescindere da quanto si fa o non si fa a favore dei soggetti di questa età.

Ora disponiamo di un termometro più preciso, meglio graduato e anche altamente differenziato secondo le variabili età, sesso, ceto sociale, zona di residenza, tipo di educazione impartita.

Non solo a casa, ma anche a scuola, nei consigli pastorali e perfino nei consigli di quartiere sarà necessario d'ora in poi fare queste verifiche, perché questi sono gli anni che forse contano di più per costruire un futuro personale e sociale diverso, più positivo e promettente.

Infine occorre tenere vigile e sostenere la dimensione dell'orientamento vocazionale nella preadolescenza.

È un'età che prefigura il futuro della persona, età di intuizioni e di desideri acerbi ma fecondi.

Non si chiede di decidere il futuro personale, professionale, esistenziale, ma di mettere le basi per le scelte future attraverso le piccole decisioni di ogni giorno.