Ricerca nel territorio

Vito Orlando - Marianna Pacucci

(NPG 1986-03-58)

Proseguiamo nel nostro cammino di presentazione del metodo della ricerca sociale, ad uso degli animatori o di quanti interessati a piccole indagini locali o settoriali, pur nella pretesa di una certa serietà e scientificità.

Nell'articolo precedente, che fa parte unica con quanto segue (cf NPG2/86), si era sottolineata l'importanza della circolarità della dimensione conoscitiva e di quella operativa, della dimensione territoriale come ambito di riferimento di ogni ricerca sui giovani, e si era iniziato col considerare le prime fasi operative e metodologiche della ricerca: la precisazione dell'oggetto, la raccolta di informazioni sul tema, l'individuazione di categorie interpretative, l'individuazione di ipotesi.

Ecco ora i passi successivi.

FASE OPERATIVA E SCELTE TECNICHE

Precisato l'oggetto e individuata l'ipotesi, bisogna tradurli in termini operativi. Questo passaggio (il momento più delicato

della ricerca) richiede anzitutto un'analisi accurata dell'ipotesi e dei concetti che la compongono; poi bisogna passare dagli elementi costitutivi dei concetti che compongono l'ipotesi ai fatti osservabili a cui essi rinviano nella realtà. Si deve cioè capire che cosa osservare, e scegliere come farlo. In questo modo l'ipotesi guida nella conoscenza dell'oggetto e la conoscenza dell'oggetto consente di verificare l'ipotesi.

L'attuazione concreta di questo passaggio si potrà seguire quando inizieremo la progettazione di piccole ricerche. Per ora è importante capire che ad ogni elemento dei concetti presenti nell'ipotesi bisogna cercare di collegare aspetti osservabili (gli indicatori) e che conviene farlo nel modo più dettagliato possibile.

Prendiamo in considerazione l'oggetto: «dove ci si incontra con gli amici». La costruzione del sistema di indicatori necessari a realizzare la ricerca potrebbe, ad esempio, essere di questo tipo: luoghi pubblici/ privati:

- riservati ai giovani/aperti anche ad altre persone;

- accessibili a tutti i giovani/accessibili solo a giovani che dispongono di particolari requisiti;

- sempre utililizzabili/legati a particolari occasioni;

- prevalenza dell'utilizzazione/scelte secondarie;

- occasionalità/scelta degli ambiti di incontro.

Da questa serie di informazioni è possibile costruire:

- la gerarchizzazione dei luoghi maggiormente frequentati dai giovani e dai loro amici;

- il tipo di selettività presente nelle diverse occasioni e spazi disponibili;

- il grado di specificità di particolari luoghi nel consentire lo scambio amicale;

- la densità degli spazi disponibili per l'aggregazione informale dei giovani all'intemo di un particolare territorio.

Questi vari elementi, oltre a fornire una descrizione sull'esperienza giovanile, inquadrano in vari modi le ipotesi formulate e, insieme ad altri dati, possono consentire un'interpretazione complessiva del fenomeno.

Scelta delle tecniche e elaborazione di strumenti

A questo punto si pone il problema della scelta delle tecniche più adeguate e della preparazione di strumenti adatti a realizzare nel migliore dei modi il lavoro sul campo.

La scelta delle tecniche è legata all'efficacia che possono garantire in base al tipo di ricerca da fare; molto spesso, tuttavia, è condizionata da altre esigenze: tempo, denaro, collaborazioni possibili, competenze disponibili, ecc.

Vi sono due tipi fondamentali di tecniche. Alcune sono di tipo qualitativo (le tecniche di osservazione), altre sono più di tipo quantitativo (le tecniche di selezione).

Tecniche di osservazione

Si può decidere di osservare l'oggetto di ricerca in tutte le sue manifestazioni, lasciandosi guidare dagli indicatori individuati. Questa osservazione può attuarsi con modalità differenti: diretta, indiretta, per partecipazione, con l'aiuto di interviste, con l'aiuto di questionari.

^ L'osservazione diretta si fonda tutta sulla capacità di percepire i problemi, di intuirli e di dedurne la portata da parte di chi la fa. Resta però molto legata a queste capacità individuali.

Anche se diretta... non la si può improvvisare. Occorre almeno preparare una griglia di osservazione che aiuti a tenere presenti i vari aspetti.

^ L'osservazione per partecipazione è più impegnativa e richiede la capacità di integrarsi nel fenomeno che si osserva. In genere questa osservazione ha una durata notevole e può consentire conoscenze molto più approfondite. La sua efficacia è relativa alla stessa possibilità di controllo totale dei fenomeni, oltre alle capacità dell'osservatore.

^ L'osservazione può ricorrere a interviste, a questionari, ecc. che aiutino a raccogliere informazioni. L'intervista può essere un semplice colloquio, piuttosto informale,

in cui si parla dell'oggetto della ricerca in modo immediato e «a ruota libera»; ma può essere anche un colloquio in profondità perché si cerca di sceverare fino in fondo i contenuti dell'oggetto stesso. Può anche essere semistrutturata o del tutto strutturata nel senso che sono già indicati gli argomenti su cui si deve ricondurre il discorso, o che è tutto previsto nella guida dell'intervista, quindi si utilizza un questionario da cui non ci si può allontanare.

La scelta del tipo di intervista dipende anche dalle informazioni che si vogliono ottenere e dalle stesse competenze di chi la fa. La regola d'oro è comunque la seguente: più l'intervista è informale e più deve essere preparato e bravo chi la fa.

Senza giungere a definire regole precise per la riuscita dell'intervista, diciamo che essa dipende soprattutto dal clima che si crea nel rapporto con l'intervistato (cortesia, sicurezza, gratitudine, significatività di quanto si sta facendo...); dalle motivazioni che si danno a quello che si fa, dalle garanzie che si offrono sul rispetto per quanto si ascolta e sull'anonimato complessivo delle risposte.

^ Tornando un attimo al problema citato della convenienza di utilizzare un tipo piuttosto che un altro di osservazione, è utile tenere presente alcune indicazioni (cf Tavola seguente).

^ Come si fa un questionario. Ordinariamente, quando si fa una ricerca, si pensa subito ad un questionario. Per questo suo uso diffuso, riteniamo utile offrire qualche indicazione su come va compilato. Tenendo conto della precisazione dell'oggetto della ricerca, dell'elaborazione dell'ipotesi e dell'individuazione degli indicatori, si possono formulare le domande, facendo in modo che ogni domanda apporti qualcosa per la conoscenza dell'oggetto e per la verifica dell'ipotesi.

L'aspetto più delicato nella elaborazione del questionario è il passaggio dagli indicatori (i fatti osservabili a cui rinviano gli elementi costitutivi dei concetti presenti nell'ipotesi) alle domande.

Anche questo passaggio apparirà più chiaro nella presentazione di progetti concreti di ricerca. Adesso vogliamo dire qualcosa sulle caratteristiche e le modalità delle domande.

Le domande nel questionario devono essere chiare nei termini e nei significati, non contenere cioè alcun elemento di equivocità; non devono inoltre presentare possibilità di coinvolgimento emotivo o richiedere scelte valutative a livello etico o filosofico. Tutto questo potrebbe «viziare» le risposte e renderle poco significative per un'obiettiva conoscenza e interpretazione dell'oggetto.

Nella loro forma possono presentarsi come domande aperte, in cui si chiede di esprimere liberamente la propria opinione; dicotomiche, perché si può scegliere tra due alternative; a scelta multipla, con possibilità di scegliere una o più risposte o di fare una gerarchizzazione tra le varie alternative. A seconda delle capacità e della pratica acquisita, si possono formulare vari altri tipi di domande tendenti a misurare la gradualità e/o la diversità di atteggiamenti. (Esemplifichiamo tornando al tema «giovani e amicizia»).

Indicatore: luogo di incontro con gli amici. Possibili domande da inserire nel questionario:

- domanda aperta: Dove ti incontri, in genere, con i tuoi amici?

- domanda dicotomica: Ci sono dei luoghi particolari nei quali incontri i tuoi amici? ( )SI ( )NO

- domanda a scelta multipla: Prevalentemente, i tuoi amici li incontri:

( ) a casa

( ) per strada

( ) in locali pubblici

( ) in parrocchia

( ) in associazione

( ) in palestre, stadi

( ) altro (specificare...).

(Prevedere sempre che l'intervistato possa non riuscire a inserirsi nelle risposte previste e voglia indicare altre possibilità. Per questo motivo si aggiunge altro )

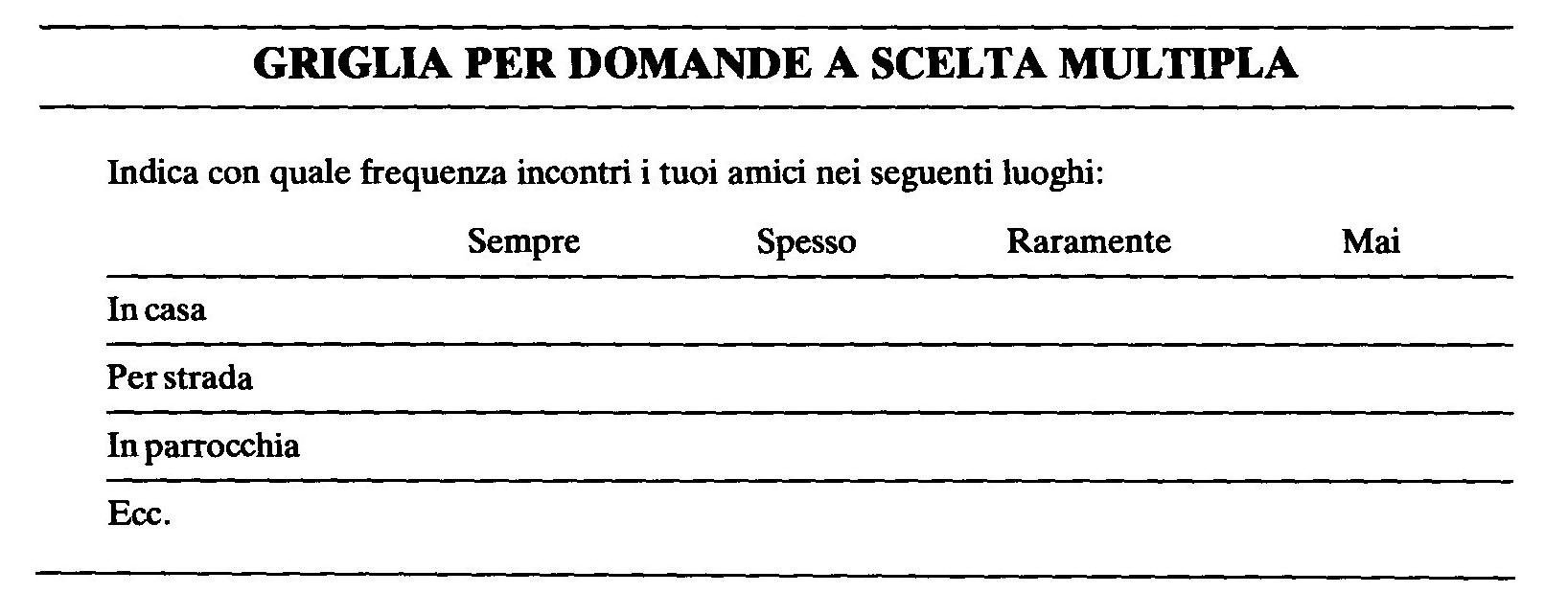

Nelle domande a scelta multipla si può chiedere di indicare con 1,2,3 i luoghi più ricorrenti dell'incontro, oppure offrire una griglia come quella indicata a fondo pagina.

In questo tipo di formulazione delle domande a scelta multipla, si cerca di gerarchizzare o di graduare l'intensità con cui l'intervistato riconosce una particolare risposta.

Nelle domande miranti a valutare opinioni, si può graduare il tipo di accordo rispetto ad alcune affermazioni, in genere con una possibilità di 3 o 4 differenziazioni.

Circa il problema della correttezza dei quesiti formulati, va detto che esso riguarda soprattutto dimensioni di tipo valutativo o di coinvolgimento etico. Se, ad esempio, si vuole conoscere la disponibilità dei giovani all'aborto, difficilmente si otterranno risposte attendibili orientando direttamente la domanda. È più opportuno costruire alcuni quesiti sul giudizio culturale verso questo problema, sul rapporto fra questo ed altri temi di natura etica, sulla valutazione di altre persone che possono fare questa esperienza, ecc.

Formulate le domande, il questionario non è ancora pronto per l'applicazione o per l'uso che se ne vuol fare. Deve essere provato; si deve fare una specie di test di validità, almeno per verificare la comprensione delle domande e la loro validità in vista delle informazioni da raccogliere. È oppor-

tuno pertanto sottoporre le bozze del questionario ad alcune persone rientranti nella fascia degli interessati alla ricerca. Ciò consentirà di valutare se il questionario è completo in tutti gli aspetti che si vogliono approfondire, correttamente formulato, linguisticamente accessibile, coerente nelle sue varie parti.

Ovviamente i soggetti a cui si applicano le bozze non potranno essere nuovamente intervistati quando sarà pronta la versione definitiva del questionario.

È bene inoltre tenere presente che il questionario è anonimo per coloro che devono rispondere, ma non per chi lo propone: conviene sempre fare una piccola presentazione in cui si spiega di che cosa si tratta, chi lo fa e per quali motivi. Questo serve a superare resistenze e differenze e a invogliare alla collaborazione. Per questi stessi motivi, suggeriamo di richiedere i dati personali non all'inizio ma alla fine, spiegando a che cosa servono.

Tecniche di selezione

Nelle richieste di collaborazione a ricerche che ci pervengono, facilmente riscontriamo una difficoltà in riferimento ai soggetti che possono essere interessati e coinvolti. Alcuni pensano che la ricerca perda valore se non viene estesa a tutti i giovani; altri ritengono che un qualunque numero vada bene. Le tecniche di selezione rinviano a regole statistiche precise per la formazione del campione.

Noi cercheremo di offrire delle indicazioni che aiutino a capire di che cosa si tratta per sapersi orientare; consigliamo tuttavia di ricorrere ad un esperto che aiuti a risolvere i problemi nella situazione specifica in cui si deve operare.

Scegliere un campione di soggetti significa che per studiare un fatto sociale è sufficiente portare l'attenzione su una parte dei soggetti interessati. Questa parte di soggetti, tuttavia, deve essere un campione significativo e rappresentativo, sia quanto al numero che alle caratteristiche, e deve consentire di valutare quale sia la probabilità che i risultati ottenuti possano essere riferiti all'intero universo dei soggetti interessati.

Un campione che soddisfa queste esigenze viene detto probabilistico. Perché sia possibile costruire un simile campione, bisogna poter disporre di un elenco di tutti i soggetti ed estrarre da essi il numero preventivato in modo del tutto casuale (tipo estrazione dei numeri di una lotteria, o estrazione a intervalli fissi secondo una ragione matematica: per es. ogni sette, partendo dal numero estratto a sorte nei primi sette...). Ogni volta che può essere possibile (se è facilitato l'accesso all'ufficio anagrafe, per esempio), anche se richiede un po' di tempo e di lavoro, conviene formare un campione probabilistico. Perché sia veramente rappresentativo, data la diversità dei soggetti, conviene suddividere l'insieme dei soggetti in strati omogenei (in base all'età, al lavoro, al sesso...) ed estrarre da ognuno un gruppo proporzionato alla consistenza dello stesso strato (se uno strato è un quinto di tutti i soggetti, da esso bisogna prendere un quinto di tutto il campione).

Non sempre è possibile arrivare a formare un campione probabilistico. Spesso, per difficoltà di tempo o per l'impossibilità di arrivare a controllare tutto l'universo, si è costretti a fare scelte diverse. Esistono vari tipi di campione non probabilistico. Quello che offre più garanzie è il campione «per quote», formato cioè in base a delle caratteristiche dei soggetti che si vogliono comunque presenti nel campione. Queste caratteristiche vengono precisate a priori e si raccomanda agli intervistatori di attenervisi. Con un po' di attenzione si può giungere a formare un campione piuttosto rappresentativo: ben distribuito in base all'età, al sesso, all'occupazione, ecc. Basta raccomandare che ogni intervistatore intervisti

casualmente un ugual numero di uomini e donne, di età diversa e che svolgono professioni diverse (questo si può ottenere anche scartando soggetti con caratteristiche simili durante la stessa applicazione del questionario). Sui risultati ottenuti con questo tipo di campione non si possono calcolare stime e inferenze statistiche; ma con buona approssimazione si può ritenere che i risultati esprimono la realtà di tutti i soggetti che potrebbero essere interessati.

RACCOLTA ED ELABORAZIONE DEI DATI

Preparato il questionario, verificatane la validità, formato il campione, si passa all'applicazione del questionario ai soggetti del campione.

Durante questa fase bisogna fare attenzione a quanto segue:

- anche le non risposte sono risposte: il rifiuto di rispondere può essere un'informazione utile che non conviene perdere;

- la fase di applicazione del questionario dovrebbe essere piuttosto rapida, evitando che i questionari circolino per un tempo indefinito nell'ambiente. Conviene richiedere la disponibilità di più persone (preparandole adeguatamente) e insistere perché il questionario venga compilato alla presenza di colui che lo porta;

- se si hanno rifiuti, ma si vuol raggiungere il numero di soggetti prefissato nel campione, si possono sostituire i soggetti ricorrendo alle riserve di cui bisogna premunirsi al momento di formare il campione. La fase successiva all'applicazione e alla raccolta dei questionari vede l'animatore impegnato con il suo gruppo alla elaborazione dei dati e alla loro rappresentazione. Prima però bisogna codificare le risposte. La codifica è molto semplice per le domande che già prevedevano le risposte: ogni possibile risposta è un codice e non bisogna fare altro che contare quanti danno la stessa risposta.

La codifica diventa più laboriosa per le domande aperte: per giungere ad assegnare un codice ad ogni tipo di risposta, bisogna prima leggerne un certo numero per individuare le tematiche ricorrenti; individuate queste tematiche si assegna ad esse un codice e poi si verifica il numero delle singole frequenze.

Per l'elaborazione delle ricerche conviene ricorrere all'uso dei computer, tanto più che per piccole indagini bastano anche i personal, ormai molto diffusi. Se mancano queste possibilità, l'elaborazione va fatta manualmente; occorre però trovare modalità intelligenti di lettura dei dati per arrivare già a formare delle tabelle che rappresentino le risposte incrociate con le caratteristiche strutturali dei soggetti (sesso, età, istruzione, ecc.). I dati possono essere rappresentati anche in forma grafica e vi sono varie modalità di realizzazione dei grafici. Un esempio di codifica manuale può essere quello riportato sopra.

La lettura dei dati può essere fatta anche partendo dal sesso e dalla condizione sociale degli intervistati. Se la condizione sociale è stata divisa in «studenti, disoccupati, lavoratori», si suddividono queste categorie in base al sesso, come per le fasce di età.

Considerando anche le non risposte, il totale generale dell'ultima riga deve corrispondere per ogni domanda alla tipologia del campione utilizzata. Se ciò non avviene, vuol dire che ci sono degli errori nella codifica.

Alla fine della codifica si possono riformulare le stesse tabelle, con i valori assoluti che riassumono la distribuzione delle risposte, o con le percentuali (di ogni colonna rispetto al totale se si vuol sapere in che proporzione, ad esempio, gli studenti maschi hanno scelto le varie possibili risposte; di ogni riga rispetto al totale se invece si vuol conoscere come si distribuiscano per sesso e condizione sociale coloro che scelgono di incontrare gli amici in casa. La preferenza per la lettura per riga o colonna è fatta in funzione della prospettiva che si vuole privilegiare nel corso dell'analisi dei risultati della ricerca).

Si possono costruire anche dei grafici che consentano di cogliere visivamente le differenze tra le scelte e la ripartizione delle risposte per gruppi sociali.

La pratica è la via migliore per imparare a fare l'elaborazione e la rappresentazione dei dati, e si impara più in fretta quando qualcuno fa vedere concretamente come si fa. Ne abbiamo dato solo un'idea sommaria; in seguito cercheremo di presentare qualche esemplificazione pratica. Conviene tuttavia consultare qualche manuale di ricerca sociale per farsene un'idea più precisa e seguire una presentazione più dettagliata di queste fasi pratico-operative della ricerca.

LETTURA E INTERPRETAZIONE DEI DATI

I dati rappresentati in tabelle e/o in grafici vanno letti e interpretati.

Leggere i dati significa vedere come sono distribuite le frequenze (quante volte viene data la stessa risposta) e quale relazione hanno le risposte con le diverse caratteristiche dei soggetti.

Ad esempio, sul tema «giovani e amicizia», si può osservare che i maschi sono più propensi verso forme esterne di incontro con gli amici, mentre le femmine preferiscono le dimensioni private; che per gli studenti valgono più le occasioni associative,

perché corrispondono a precisi interessi culturali, mentre per i disoccupati non ci sono spazi specifici di aggregazione, ecc. Si può quindi fare una descrizione generale delle risposte (lettura descrittiva) e questa può essere anche organizzata intorno a tematiche. In genere anche la lettura descrittiva e tematica fa giungere a spiegazioni e prospettive di comprensione del fenomeno analizzato.

La lettura tematica è ovviamente strettamente collegata alle sequenze con cui si è individuato inizialmente l'oggetto della ricerca e le sue varie dimensioni, oltre che al contesto cui lo sforzo conoscitivo si è riferito analiticamente.

Per arrivare a saper fare una lettura descrittiva è sufficiente imparare a leggere le tabelle di distribuzione di frequenza e quelle che mettono in relazione le risposte con le caratteristiche strutturali dei soggetti. Con un po' di pratica, questa possibilità può essere alla portata di tutti.

La lettura descrittiva resta però alla superficie dei fenomeni socali: riesce soltanto a precisare le modalità della loro manifestazione. Per giungere ad una conoscenza sociologica, bisogna superare questo livello di analisi e giungere ad una vera interpretazione dei dati. Bisogna cioè passare dal «che cosa» e dal «come» al «perché»; un perché che riparta dalle ipotesi per verificarne la validità e che consenta di tracciare nuove sintesi conoscitive sull'argomento analizzato.

Le tecniche di analisi del «perché» sono molto sofisticate e richiedono competenze precise. Si può tuttavia procedere per tentativi di tipo logico, sforzandosi di contestualizzare i risultati in riferimento alle caratteristiche dei soggetti, dell'ambiente; cogliendo il rapporto tra atteggiamenti e comportamenti, leggendo cioè i dati a partire dai dinamismi culturali dei soggetti intervistati.

La ricerca delle cause non può essere mai meccanica ed unidirezionale. In genere si possono ravvisare le tendenze principali rispetto a cui comunque si creano varie articolazioni e differenziazioni.

L'analisi del perché deve anche portare a individuare le strategie di intervento perché si producano novità nella realtà, superando i motivi di una sua eventuale proble-

maticità.

La fase interpretativa, insieme alla fase progettuale e di formulazione delle ipotesi, sono i due momenti in cui maggiormente si richiede una competenza sociologica: nella ricerca sono gli unici momenti in cui si fa veramente lavoro sociologico. Gli altri momenti sono piuttosto tecnici e operativi, e richiedono abilità e competenze non strettamente sociologiche.

CONCLUSIONE

Non è mai agevole fare delle sintesi, soprattutto quando bisogna sintetizzare un'intera disciplina. Noi abbiamo fatto questo tentativo, ma non vorremmo che fosse visto come «la riduzione in pillole» della metodologia della ricerca sociale.

Ci premeva soprattutto far capire che fare una ricerca non è poi così semplice, se si vogliono ottenere risultati significativi. Non è nostra intenzione scoraggiare coloro che hanno intenzione di fare ricerche; vogliamo piuttosto metterli in guardia sulla portata del lavoro e invitarli ad attrezzarsi adeguatamente.

Nella nostra sintesi abbiamo indicato soltanto gli aspetti fondamentali, accennando alcuni passaggi. A partire da questa prospettiva globale, si può far riferimento a manuali di «metodologia della ricerca sociale» per approfondire meglio le singole fasi.

MANUALI DI FACILE CONSULTAZIONE

BOUDON R., Metodologia della ricerca sociologica, Il Mulino, Bologna, 1969.

DUVERGER M., I metodi delle scienze sociali, Etas-Compas, Milano, 1967.

GILLI G.A., Come si fa ricerca, Mondadori, Milano, 1981.

GUIDICINI P., Manuale della ricerca sociologica, Angeli, Milano (con ultime edizioni aggiornate).

PELLICCIARI G., Tecniche di ricerca sociale, Angeli, Milano, 1980.