Mario Comoglio - Gabriela Tavazza

(NPG 1985-06-63)

Si conclude con la quinta tappa il cosiddetto «ciclo vitale» del gruppo giovanile: ma non è la morte gloriosa di chi ormai ha condotto a buon termine un lungo cammino, bensì un'ulteriore esperienza di maturità in continuità con le esperienze che hanno preceduto tale fase. La variabile prevalente è la scelta di vita che spinge gli appartenenti a scelte che perlopiù portano «fuori», nel marasma e nelle contraddizioni della vita della società e della chiesa.

Ricordiamo le tappe che precedono «lo sbocco», e che sono state trattate in altrettanti articoli precedenti:

- dalla dispersione all'aggregazione fisica;

- dall'aggregazione fisica all'appartenenza;

- dall'appartenenza alla coesione e prime realizzazioni;

- verso la crisi e le prime distanze dal gruppo.

Gli «esercizi per intervenire nel sociale» sono stati inquadrati (teoricamente e metodologicamente) nel numero di maggio di NPG. Ora, in questa seconda parte, si amplifica e si conclude l'elaborazione di strategie di intervento nel sociale, attraverso una serie di esercizi concreti e di riflessioni.

Generali per una battaglia... di pace.

Con l'espressione «sbocco del gruppo» ci riferiamo al momento in cui il gruppo vive un'esperienza diversa e conclusiva rispetto alle altre fasi. Avremmo potuto chiamare questo momento «fine» o «morte» del gruppo, ma questi termini sembrano proiettare un'immagine negativa e dare una valutazione fallimentare e transitoria all'esperienza vissuta.

La parola «sbocco», invece, indica sì la conclusione di un intero percorso, ma suggerisce anche il senso di continuità con tutta l'attività svolta.

LA VERIFICA FINALE DELLA VITA DI GRUPPO

Come nello sviluppo della persona, questa fase è condizionata dal modo in cui sono state vissute le fasi precedenti. Ciò significa che se il gruppo è stato, per gli appartenenti, un'area di parcheggio senza importanza, in questo momento da esso ci si allontanerà senza nessun rimpianto. Al contrario, quanto più è stata un'esperienza forte e stimolante, tanto più si tenterà di prolungarla. Così pure, quanto più la vita di gruppo è stata ricca e varia, aperta al confronto e a molteplici realizzazioni, tanto più lo sbocco risulterà preparato e diversificato.

Se il giovane ha vissuto un clima di realismo, di collaborazione, di ricerca delle soluzioni ai problemi, di paziente attesa e di dibattito, sarà allenato all'accettazione degli altri, delle differenze, del dialogo e troverà più facile un certo inserimento.

Al contrario se il gruppo è stato un modo per ritaglirsi un pezzo di mondo e costruirsi un giardino terrestre, dove si sono sempre evitati i contrasti ideologici, dove non ci sono state difficoltà organizzative e realizzative, problemi di animazione e di confronto con la vita reale, dove i membri hanno per lo più eseguito le indicazioni di un animatore autoritario, allora più difficile e traumatico potrà risultare l'inserimento nel mondo degli adulti tipico di questa fase.

«Quando» avviene Io sbocco

Se il gruppo di cui si parla è un gruppo omogeneo (per età, per sesso o per interesse), si può prevedere che lo sbocco coincida con il dissolversi dell'aspetto che lo caratterizza. Così un gruppo di preghiera finisce quando non si sente più nello stesso modo questa necessità o quando non si ha più Ja possibilità di riunirsi. Se il gruppo è costituito di soli ragazzi o di sole ragazze, la sua fine sarà decretata nel momento in cui i giovani si aprono ad un'amicizia etero-sessuale, e così via.

In certe occasioni c'è la possibilità anche di uno sbocco «costretto» dalla situazione geo-sociologica. È il caso di piccoli centri, dove a una certa età i giovani devono emigrare per motivi di studio o di lavoro. Queste situazioni costringono il gruppo a ridimensionarsi, a cercare un nuovo «modus vivendi», e possono anche causarne la morte se non vi è ancora una forte coesione o non si sono iniziate delle realizzazioni comuni.

All'opposto, vi sono anche gruppi che «non sboccano mai». Essi continuano a autogenerarsi nel tentativo di accrescere sempre più di numero, di diventare una comunità allargata.

Tra i molti possibili sbocchi, quello che intendiamo descrivere non ha riferimento a nessuno di questi modelli in particolare. In coerenza con il tipo di gruppo di cui abbiamo individuato le fasi, descriveremo lo «sbocco» di un gruppo giovanile eterogeneo, cresciuto nello stile dell'animazione, aperto alla realtà che lo circonda, caratterizzato non tanto da un contenuto quanto da una «vita».

Ci chiediamo allora: quale tipo di sbocco possiamo prevedere per un gruppo di questo genere?

Data la pluralità di età, di condizioni sociali, di diverse opportunità di sbocco professionale, non è possibile innanzitutto prevedere un momento preciso di sbocco. Come la foce di un fiume che giunge al mare, dove non è possibile definire il limite tra acqua dolce e mare salato. Possiamo pensare che si è arrivati al momento dello sbocco quando si comincia a costa-tare un allontanamento di alcuni (in genere i più adulti) a motivo di impegni di lavoro, di famiglia ... Non tutti, però, si allontanano. Rimangono i membri più giovani che continuano la «memoria». Questo fatto non è indifferente, essendo il gruppo un sistema in cui, se cambiano alcune variabili, il tutto deve rimodificarsi in una nuova configurazione.

FENOMENOLOGIA DELLA FASE

In un certo periodo si può constatare che il gruppo perde colpi nelle varie attività. Non per cattiva volontà, perdita di coesione o difficoltà relazionali, ma per altri impegni importanti, in genere riferiti a lavoro, famiglia da realizzare, studi.

Allentamento dei rapporti con il gruppo per situazioni personali

Per i giovani che hanno finito la scuola il momento non è facile. Se cercano e trovano lavoro, molto spesso iniziano nuove relazioni, nasce il desiderio di migliorare la posizione acquisita o di assicurarsi la stabilità... Se non riescono a trovare lavoro, nasce il senso di fallimento, di colpa, oppure si avverte di non poter pensare ad altro se prima non viene risolto questo problema.

Per i giovani che ormai pensano di formare una famiglia, questo diventa un momento carico di preoccupazioni e di impegni. C'è da pensare ai risparmi, alla casa; c'è bisogno di maggior tempo per stare insieme per verificare un progetto di vita, ci sono incontri specifici da seguire... L'avvento così del primo figlio diventa spesso un ostacolo insuperabile.

Anche lo studio può diventare un ostacolo per la partecipazione alla vita di gruppo. In questo caso la frequenza all'università, studi di specializzazione e qualificazione, l'allontanamento per ricerche o corsi rendono difficoltosa una partecipazione intensa alla vita del gruppo.

Queste esperienze si impongono con prepotenza obbligando il giovane a scelte che spingono fuori dal gruppo. Con un riflesso sul gruppo stesso, che giorno dopo giorno sente che non può più contare su alcuni come aveva fatto fino ad allora.

Dal gruppo alla comunità ecclesiale e sociale

Può accadere che il gruppo perda o diminuisca la sua coesione anche a motivo di un progressivo inserimento nell'impegno esterno, nella ricerca di una prassi coerente ad un progetto: l'animazione dei più piccoli, la catechesi, il quartiere, il servizio in situazioni di povertà e abbandono... Inizialmente questi impegni sembravano aiutare la stessa vita di gruppo; tuttavia lentamente le cose possono aver cambiato senso o diventare inconciliabili. Non si può fare l'uno e l'altro. Gli impegni scelti richiedono sempre più tempo per essere condotti a termine con responsabilità, o incontri specifici di preparazione e specializzazione. Poco per volta ci si sente di condividere di più con i nuovi compagni di attività, che non con quelli del gruppo di origine.

Quest'ultimo sembra svuotarsi in favore di un'altra appartenenza: quella del quartiere, o del gruppo animatori o del gruppo volontariato...

Si vivono così due tipi di appartenenza: chi vive ancora i problemi delle fasi precedenti, e chi è chiamato ad assumere nuove responsabilità, in una prospettiva di definizione del futuro professionale, familiare e comunitario.

Se da una parte questi ultimi percepiscono più o meno consciamente che il gruppo non è più sulla loro misura, dall'altra la decisione di staccarsi definitivamente e in modo radicale non è così facile o indolore. Sentono di aver fatto in esso esperienze importanti, di aver trovato i migliori amici e scoperto il senso della vita, l'essere chiesa, Dio... Anche se ora ci si deve allontanare, il gruppo rimane ancora un riferimento importante.

Un legame da mantenere diventa una necessità tanto più impellente quanto più spersonalizzante e «freddo» è l'ambiente esterno dove ci si sta inserendo. L'arrivismo, il disinteresse per il lavoro, l'isolamento, la difficoltà di rapporti profondi e gratificanti fanno sentire ancora il bisogno di un luogo «caldo» in cui ritrovarsi. Se da una parte non si può più essere totalmente dentro, dall'altra non si vuole essere completamente fuori dal gruppo. Come risolvere il problema?

LA VARIABILE PREVALENTE: LA SCELTA DI VITA

Assumiamo la «scelta di vita» come categoria interpretativa, perché «la vita» nella pregnanza di significato che possiede è ciò che sospinge il giovane/adulto a prendere decisioni e assumersi responsabilità tipiche di un cittadino del mondo e del Regno di Dio.

Dal presente al futuro

È caratteristico ora nei giovani un cambio di prospettiva nel valutare i problemi quotidiani: dal presente al futuro. Il presente conta, non come tale, ma come elemento che può condizionare e determinare il futuro.

Questo cambio di prospettiva ora si evidenzia con forza.

Ora i giovani hanno l'impressione che certe scelte sono improrogabili e possono essere decisive per il loro futuro. Anzi certe scelte sono già un muoversi verso una data direzione. Scegliere di stare con un ragazzo/ragazza significa escludere, per la maggioranza dei casi, la strada verso il sacerdozio; una scelta di impegno politico (partitico) indica una certa visione di società, ma anche entrare in una data dinamica di conoscenze e di rapporti. La stessa cosa può significare la scelta di un luogo di lavoro rispetto ad un altro.

In ogni caso il giovane intravede il presente come luogo dove si gioca il futuro, e nel presente la possibilità di avviarsi verso di esso. Anche l'esperienza di gruppo e le attività proposte sono valutate in questa prospettiva. Del gruppo interessa ciò che è in funzione del suo futuro e non della gratificazione per il presente.

La decisione è indilazionabile

Negli anni passati le situazioni vissute dai giovani hanno permesso di rimandare certe scelte, di vivere il presente come una attesa.

Ora però le cose cambiano. La necessità di trovare una sicurezza e una indipendenza futura, i propri progetti, l'esempio di altri costringono a non dilazionare più certe scelte fondamentali: questa o quella professione, sposarsi o non sposarsi...

È indubbio che in queste scelte molto influisce l'esperienza vissuta di gruppo , i valori e gli orientamenti condivisi; ma innanzitutto la decisione è avvertita come scelta personale, assunzione personale di responsabilità.

Proprio per questo, nel caso di un conflitto di esperienze, prevale la decisione propria, la propria scelta di vita sulle esigenze del gruppo.

L'indilazionabilità non sempre però è avvertita da tutti e con la stessa forza. Vi sono sempre gli indecisi che continuano ad aspettare, ed altri che vogliono continuare ancora a lungo l'esperienza di gruppo per la paura del «fuori».

La decisione tra coraggio e solitudine

Per uscire dal gruppo e affrontare una scelta di vita si richiede risolutezza nel prendere decisioni e responsabilità. Ma proprio a questo il giovane si è abituato nell'esperienza vissuta, soprattutto quando l'esperienza di gruppo è stata positiva. Se infatti il gruppo è stato il luogo in cui il giovane ha vissuto dei valori, l'occasione per incontrarsi autenticamente con Dio e con la chiesa... nel momento di prendere una decisione circa il proprio futuro tutto ciò farà sentire il suo peso.

Ancora, il gruppo ha inciso sulla valutazione della complessità del reale nel quale il giovane intende inserirsi, gli ha offerto la possibilità di esprimersi, di «provarsi» nell'attività, di sperimentarsi nelle sue capacità e limiti. Ciò indubbiamente farà in modo che la decisione non avvenga in astratto e su impressioni senza fondamento. In più il gruppo può essere stato l'occasione di grosse amicizie, di una relazione profonda con l'animatore. Questo può essere un ulteriore aiuto per un confronto e un dialogo con qualcuno che può illuminare meglio le scelte da fare.

Ma in qualche caso tutto ciò può diventare anche una pressione che impedisce di prendere una decisione che allontani dall'appartenenza. Soprattutto nel caso in cui l'appartenenza viene messa a confronto con l'inserimento nella comunità ecclesiale più ampia e con la società. Il confronto sembra così essere tra comunicazione e non-comunicazione, tra idealità e materialismo, tra corresponsabilità e autoritarismo, tra condivisione e competitività, tra partecipazione e indifferenza, tra amicizia e solitudine, tra collaborazione e obbedienza. Posto in questi termini è evidente che la scelta diventa difficile, e per alcuni il gruppo resta una scelta da preferire a una presa di responsabilità nel mondo degli adulti. Anche per questo la scelta di uscire dal gruppo per «vivere» nel mondo degli adulti richiede capacità, coraggio e una decisione «solitaria» senza rimpianti per vivere i propri valori senza più l'aiuto del gruppo stesso.

Una scelta orientata verso la costruzione del Regno

Le scelte possono essere diversissime. C'è chi orienta il suo futuro verso la famiglia, chi verso la professione, chi verso la comunità ecclesiale, chi verso un impegno politico, chi verso una attività di animazione e volontariato. La diversità non deve però far perdere l'orizzonte di senso che tutte queste scelte manifestano: il Regno di Dio. Proprio perché il Regno di Dio è una realtà grande e pluriforme nelle sue espressioni, è importante che animatore, gruppo e giovani vedano come le diverse scelte non sono fondamentalmente diverse, ma espressioni di una unica scelta: quella di portare il Regno di Dio alla sua pienezza.

Lasciare il gruppo non deve così essere considerato come abbandonare la vita comunitaria, ma come un diventare lievito nella massa. L'animatore non dovrà quindi trattenere coloro che sono diventati adulti, ma cercherà di aiutarli nelle loro scelte affinché la loro vita produca molto frutto, come persone che operano attivamente, accanto e insieme agli altri, alla piena manifestazione dell'amore di Dio tra gli uomini.

IN SINTESI

All'interno del gruppo

Data la presenza di una fascia ampia di persone di diversa età, è difficile che il gruppo possa soddisfare sempre tutte le attese «interne».

C'è chi vive un bisogno di coesione e di appartenenza, chi invece comincia a guardare davanti a sé: il proprio futuro e inserimento nella vita degli adulti. Il gruppo si muove nella linea di soddisfare or l'una or l'altra esigenza. Pur con difficoltà, gli uni sono invitati ad accogliere sempre più profondamente la «memoria del gruppo», e ad appropriarsi del gruppo stesso, mentre gli altri non troveranno più il gruppo perfettamente adatto alle proprie esigenze. Questi ultimi lentamente si allontaneranno dal gruppo di appartenenza per orientarsi a impegni e responsabilità più consone alla loro età nel mondo della vita ecclesiale adulta e della società. Tuttavia il riferimento al gruppo non può venir meno, essendo stato per essi un luogo dove hanno imparato a vivere. Esso rimarrà un riferimento di esperienze vissute, di senso e di significati trovati e sperimentati, un luogo dove tornare in certi momenti per confrontarsi e trovare ispirazione e aiuto.

All'esterno del gruppo

Anche se alcuni si allontanano a motivo di particolari scelte, il gruppo come tale mantiene la sua realtà. La comunità ecclesiale e sociale ne può constatare la presenza attraverso le iniziative che continua a produrre.

Il gruppo ora sembra anche più ricco nelle sue proposte proprio grazie all'esperienza che i «vecchi» possono offrire: anche la comunità degli adulti ne può beneficiare per nuove responsabilità rispondenti alle necessità della comunità stessa. Dai «nuovi» adulti la comunità deve quindi attendersi aiuto, ma deve anche essere disponibile a riconoscere la necessità di modificarsi e «riformularsi».

INTERVENTO EDUCATIVO

L'allontanamento dal gruppo sembra porre soprattutto un problema: il giovane deve perdere ogni elemento di appartenenza o deve mantenere elementi minimi di riferimento? Su questo interrogativo ci fermiamo per alcune considerazioni.

Il problema: appartenenza e riferimento

Ciò che abbiamo descritto come un fatto inevitabile non avviene in un istante. Sono le circostanze concrete a determinarne il momento: è importante però che il gruppo, l'animatore e le persone interessate colgano la diversa qualità di appartenenza di chi si sta orientando ad allontanarsi.

Si può descrivere tale nuova relazione con il gruppo come un dissolversi della appartenenza in vista di una relazione che definiamo di «riferimento».

Chiamiamo relazione di appartenenza quella di un gruppo nel quale i membri vivono un'intensa relazione interpersonale e collaborano al raggiungimento di un interesse comune. Ciò comporta che molte attività e scelte siano condivise, e che tutti si orientino alla realizzazione degli interessi comuni.

Per relazione di riferimento si intende un rapporto che, sempre sull'asse dell'appartenenza, si esprime per una caratterizzazione particolare. Il gruppo non è principalmente orientato alla gratificazione dei membri o al raggiungimento di obiettivi specifici comuni, ma è prevalentemente coeso da motivi valoriali, ideologici o di senso. Tra di loro i membri hanno un rapporto che non richiede una convergenza operativa, ma un confronto e una condivisione di strategia e di valori generali.

Queste due modalità di relazione ci permettono di analizzare con più precisione la situazione del gruppo in questa fase. Mentre la prima relazione è tipica degli inizi, essa risulta difficile a mantenersi ora se non al rischio di gravi difficoltà.

Il problema si pone per il fatto che non sempre la necessità di passare dall'una all'altra relazione è vista con chiarezza di motivi. Anni di convivenza, l'approfondimento dei rapporti, una base di esperienza comune ha fatto sì che nel gruppo si instaurasse un clima aperto e di condivisione che ha rassicurato e difeso il gruppo dall'anonimato, e ha fatto scoprire la propria appartenenza alla chiesa e la salvezza donata da Dio agli uomini.

Tutto ciò spinge il gruppo verso la perpetuazione di se stesso, e ad affrontare tutte le difficoltà che ne derivano a partire da una variabile che non deve venir meno: il gruppo stesso. Così la tendenza non è quella di aprirsi alla comunità ecclesiale o alla società, ma di affrontare famiglia, lavoro, vita della chiesa a partire dalla realtà del gruppo.

Tutto ciò è comprensibile, ma evidenzia grossi rischi: la possibilità che il gruppo condizioni pesantemente le scelte di vita nell'esigere una stretta appartenenza; e che il gruppo, da luogo e strumento educativo, diventi invece il fine e lo scopo.

Così se si vuole che il gruppo rimanga strumento e luogo di educazione, è necessario che il modo di stare dei membri si modifichi, lasciando alle persone la libertà di scegliere il modo di vita adulta nella fede e il proprio ruolo nella società. Per questo motivo siamo propensi a credere che la crescita ulteriore della vita del giovane adulto sia meglio perseguita mantenendo con il gruppo una relazione di riferimento più che di appartenenza.

Obiettivi per il gruppo

Ci limiteremo ad indicare obiettivi che riguardano la situazione di chi si trova allo «sbocco»: essi devono essere però completati con l'aggiunta di altri che riguardano quanti rimangono nel gruppo.

^ Essere promotori di una riflessione e di un dibattito all'interno della comunità ecclesiale. Gli argomenti dovranno essere scelti e elaborati a seconda della situazione. Ne proponiamo alcuni a titolo esemplificativo: modelli di chiesa, spiritualità del laico, teologia, spiritualità e presenza del cristiano nel mondo del lavoro, il progetto di comunità cristiana, la testimonianza cristiana in un mondo secolarizzato, i ministeri nella comunità e nella chiesa, l'esperienza liturgica della comunità, ecc...

^ Scoprire le aree dove la presenza cristiana è assente, dove è necessaria o contraddittoria. Nel quartiere o nella comunità ecclesiale possono già essere sorte «presenze» significative di animazione. Ciò indubbiamente può facilitare l'inserimento dei giovani-adulti. Tuttavia è importante che si sappia anche vedere le cose dal punto di vista delle necessità e delle priorità esigite. Sia sull'asse dell'estensione (parrocchiale, di zona, diocesana, regionale, nazionale) come su quello della qualità (catechesi, animazione culturale, devianza, cultura, famiglia, volontariato civile...).

^ Dare la possibilità di confrontarsi con la realtà prima di decidere. Il processo decisionale per una particolare scelta di servizio non può avvenire nella semplice meditazione e riflessione, né deve essere costretta dal di fuori della persona interessata, né nella convulsa attività. Le tre variabili devono invece interagire reciprocamente rendendo la scelta realistica e ponderata. A tutto questo può aiutare il gruppo presentando un ventaglio di possibilità di impegno e favorendo inserimenti sperimentali per chiarificare incertezze o inclinazioni...

^ Condurre il gruppo a una sua ristrutturazione che permetta un doppio modo di relazionare: l'appartenenza e il riferimento. Nel momento in cui qualcuno comincia a sentire la necessità di prendere le distanze, può avvenire che il gruppo tenda ad «escludere» costoro dalle proprie preoccupazioni o attività, o che questi sacrifichino le scelte che devono compiere per «stare» ancora nel gruppo. Ciò è comprensibile e in un primo tempo inevitabile, ma non ci si deve lasciar coinvolgere in questa dinamica. Ciò significa l'accettazione di sottogruppi con una forte appartenenza e di altri che hanno assicurato progressivamente solo più un riferimento.

Indicazioni per l'animatore

^ Non sacrificare la persona al gruppo. È possibile che l'animatore, preoccupato di perdere qualche membro particolarmente dotato e capace, inconsciamente cerchi di impedire che il distacco avvenga, e diriga il membro verso la permanenza nel gruppo, senza permettergli la scelta verso l'esterno. Se ciò avvenisse, al di là delle buone intenzioni, ciò sarebbe una chiara strumentalizzazione della persona. L'orientamento deve essere invece quello di aiutare ciascuno a riflettere e a decidere sulla scelta ritenuta più confacente alle proprie disponibilità, tenendo presente le necessità ecclesiali e sociali.

^ Avere capacità di discernimento. Questa non è semplicemente una tecnica, né una dote naturale, né un'intuizione che deriva dalla fede. È invece un'attitudine e un processo nel quale si compie una sintesi tra fede e intuizione del profondo, tra presente e futuro, tra disponibilità e possibilità reali, tra interessi dell'individuo e necessità della comunità...

^ Essere ponte tra i giovani e la comunità degli adulti. Mentre ciò risulta più difficile nell'ambito sociale e laico, è più facile in quello ecclesiale. Essere ponte significa allora saper orientare il giovane a vivere la vita quotidiana dell'adulto come anche ad assumersi qualche responsabilità nella comunità. Occorrerà aiutare a superare la paura che la ricerca di un nuovo ruolo suscita e stimolare l'accoglienza di chi intende prestare un servizio.

In qualche caso uno sbocco è tutto da inventare. L'animatore non dovrà solo indicare le cose che si potrebbero fare, ma anche dare tutto l'appoggio necessario a chi intraprende qualcosa di nuovo.

Strumenti

^ Curare particolarmente la comunicazione e i canali di informazione del gruppo. Proprio perchè nel gruppo non vi è più una unica coesione, è necessario che si attui una «ridondanza» comunicativa che raggiunga tutti. Si potrebbe dire che questo è il momento del «giornalino» di gruppo o quello dei «comunicati» che informano delle iniziative, delle decisioni o degli appuntamenti dei mesi successivi, e dove vengono sottolineate quelle a cui è assolutamente importante essere presenti. Allo stesso modo il gruppo deve essere informato e raccogliere le informazioni e le proposte che provengono dalla periferia.

^ Individuare momenti e iniziative in cui è sottolineata la partecipazione di tutti. Il gruppo deve saper esprimere momenti in cui è avvertita l'importanza della presenza. È difficile dire quali devono essere. In alcuni casi si può pensare a qualche riunione eucaristica, in altri un'azione di carità, un ritiro, una riunione di programmzione, una festa o una celebrazione... Sarà il gruppo a individuare i momenti espressivi per tutti e gli incontri che riguardano solo una parte più ristretta.

^ Stimolare la possibilità di incontri con esperienze di adulti «esemplari». Per esemplarità non va inteso il carattere «eroico» o «eccezionale» di testimonianza, ma quello di persone che vivono la loro fede concretamente nel mondo ecclesiale e laico. Il contatto con queste esperienze dovrà servire per individuare difficoltà, esaminarsi sull'idoneità e sulle motivazioni che spingono verso certe scelte.

^ Partecipazione ad incontri allargati di interesse comune. Nelle diverse realtà cittadine o regionali esistono possibilità di confronto fra esperienze omogenee: insegnanti, universitari, lavoratori, volontariato, assistenza, animazione giovanile, associazionismo... Il problema non sarà quello di inventare qualcosa di nuovo, ma la capacità di ravvivare l'esistente, perchè le cose si rinnovino di idee e contenuti.

Alcune tecniche

Indichiamo soltanto qualche attività utile per evidenziare la necessità di chiarimenti o approfondimenti.

^ Una traccia per il futuro. Si cerca di delineare un identikit del cristiano collocato nei diversi ambienti, secondo uno schema come quello indicato.

Non è necessario arrivare ad una definizione completa dei vari identikit. Questo è solo una griglia per una riflessione comparata. Quando ciascuna colonna è completata si può aprire un confronto, e sui casi specifici un approfondimento con persone impegnate nei diversi settori.

^ Che differenza c'è... Si scelgono alcune parole tipiche e di esse si cerca il significato che si attribuisce a ciascuna, come ricerca della differenza. Ad esempio: «Che differenza c'è tra laicità e a-confessionalità, fra fede e agnosticismo, tra società cristiana e cristiani nella società, tra partito cristiano e cristiani in un partito, tra clericalismo e laicismo...?».

^ Metodo di riflessione di gruppo. Si può scegliere ad esempio una pagina o un capitolo di qualche testo conciliare (ad esempio, il «Decreto sull'apostolato dei laici» o la «Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo»...). Il metodo consiste semplicemente nel preparare una conversazione di gruppo mediante la lettura attenta di un testo.

I partecipanti leggono con molta attenzione il testo e pongono dei punti interrogativi vicino a quei passi o a quelle parole che non sono molto chiare o che comunque suscitano ulteriori interrogativi e domande. Nei passi che invece suscitano idee e intuizioni, i partecipanti pongono un punto esclamativo magari alla rovescia (simile a una candela, e quindi segno di luce). Accanto ai passi che sembrano molto importanti per le proprie situazioni personali, i singoli partecipanti disegnano freccia. Tutto ciò evidentemente può essere preparato anche a casa.

Durante la conversazione-riunione di gruppo l'animatore chiede per ogni punto quali sono i partecipanti che hanno posto un punto interrogativo e, a seconda della possibilità, lascia rispondere a queste domande i partecipanti che in quel passo hanno messo un punto di domanda, o meglio ancora quelli che hanno messo un punto esclamativo. Per comunicare le esperienze di coloro che hanno segnato in certi punti una freccia è conveniente non insistere troppo, ma lasciare che i singoli si esprimano spontaneamente, cioè che il discorso venga spontaneo e non costretto.

^ Il processo. La sceneggiatura di un processo con uno o parecchi accusati con un difensore, un avvocato, un giudice può stimolare al giudizio di azioni e di risultati completi (e più o meno ricorrenti). È un metodo adatto per la ricerca e il giudizio di cause e motivi.

Se un gruppo si pone come scopo il guidizio di un caso fondato oggettivamente, questa forma di lavoro, soprattutto la preparazione alla discussione, può stimolare un'ulteriore ricerca.

La formazione di un gruppo di giudici, di accusati, di difensori, di testimoni richiede un lavoro distribuito in piccoli gruppi. Poichè una singola persona raramente può svolgere un lavoro così complesso, si dovrebbe compiere insieme la fase delle informazioni fino a che si delineano i singoli ruoli (formulare l'accusa, preparare la difesa) e si possono iniziare i compiti particolari.

Lo scopo non sarà una sentenza rapida e spietata, ma la ricerca comprensiva delle ragioni nascoste e dei motivi, e l'elaborazione dei criteri di giudizio, cioè l'approfondimento e l'attenta analisi dei problemi sottesi. Il processo di apprendimento non dovrebbe perciò terminare con la condanna, ma con una discussione in cui i singoli partecipanti parlano in base alle loro covinzioni personali, indipendentemente dai loro ruoli di accusati, di difensori, ecc.

CHECK UP

- Si provi a descrivere quali sbocchi può avere un gruppo centrato soprattutto su un contenuto (biblico, di preghiera, sportivo, omogeneo per età o per sesso...).

- È opportuno che il gruppo prolunghi se stesso oltre una certa età? A quale scopo? Con quali rischi?

- Quali indicazioni avvertono imminente lo sbocco?

- Qual è il cambiamento di prospettiva dei giovani in questa fase?

- Attorno a quali elementi si potrebbe continuare a vivere l'appartenenza, o in altre parole, come un gruppo di appartenenza può diventare gruppo di riferimento?

- Quale intervento educativo deve svolgere l'animatore in questa fase?

- A partire da come si prevede lo sbocco di un gruppo, si risponda ai seguenti interrogativi: qual è il modello di chiesa a cui ci si riferisce? quale immagine si ha di presenza del cristiano nel mondo? quale tipo di appartenenza alla comunità ecclesiale viene richiesta? che definizione si dà a laicità?

CONCLUSIONE

Con questa fase termina il «ciclo vitale» di un gruppo.

È probabile che il lettore abbia trovato, nelle situazioni descritte, esperienze veramente vissute, ma anche esperienze diverse.

Tutto ciò era inevitabile e prevedibile. La vita e l'esperienza diretta è indubbiamente più ricca e affascinante, alle volte più contorta, imprecisa e indefinibile. Allo stesso modo alcune situazioni indicate in una fase possono essere state reperite in un'altra. La vita concreta di un gruppo è costituito da molte più variabili di quelle qui considerate, e in certi casi l'accentuarsi di un aspetto può modificarne profondamente la vita.

Noi abbiamo voluto delineare una traccia su cui potessero essere collocate con un senso e un ordine tante esperienze. Tracciare una base e un punto di riferimento per gli animatori per interpretare la vita del gruppo in termini dinamici e prospettici. L'animatore tuttavia non deve dimenticare che ciascuna fase è anticipata dalle fasi che la precedono. Noi ci siamo limitati ad esaminare gli aspetti che caratterizzano ed evidenziano un particolare momento.

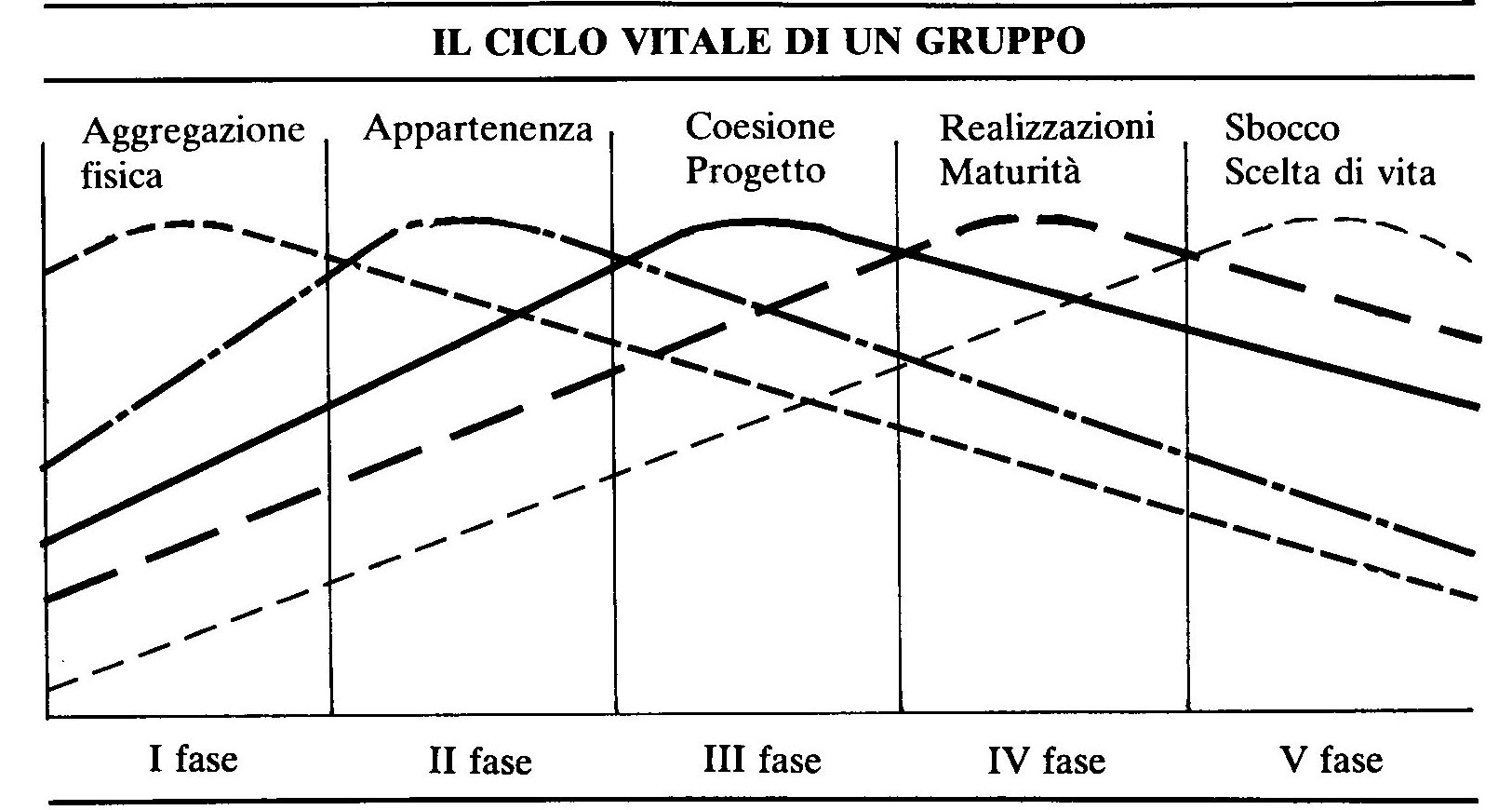

Con un'immagine sintetica e riassuntiva (un grafico) proponiamo il divenire del ciclo vitale del gruppo.

Ciascuna fase è attraversata da tutti gli elementi che ne caratterizzano il ciclo vitale, ma all'interno di essa non tutti hanno la stessa importanza ed evidenza. Il modo in cui avverrà lo sbocco è già in germe nella prima fase, ma apparirà con tutta la sua evidenza nell'ultima fase; l'aggregazione fisica è un fattore, di primaria importanza nella prima fase, ma progressivamente diventa sempre più di secondaria fino ad essere minima nell'ultima fase.

È perciò importante che un animatore sappia intuire e valutare, a seconda delle fasi, gli aspetti che sono particolarmente in gioco in ciascun momento, e sappia potenziarli, nel suo intervento educativo, senza trascurare gli altri.

Un ultimo consiglio. Sarà opportuno che l'animatore a questo punto riprenda le puntate precedenti e riveda in modo sintetico le varie fasi. Ciò servirà per chiarire meglio la specialità di ciascuna ed elaborare una adeguata programmazione educativa.

BIBLIOGRAFIA

Edouard LIMBOS, Pratica e strumenti della animazione socio-culturale, Armando Armando, Roma, 1976.

Bernhard GROM, Metodi per l'insegnamento della religione, la pastorale giovanile e la formazione degli adulti, Elle Di Ci, Torino, 1981

Enzo SPALTRO, Ugo RIGHI, Giochi psicologici, Celuc libri, 1980.

Roger MUCCHIELLI, La dinamica di gruppo, Elle Di Ci, Torino, 1976.

Riccardo TONELLI, Gruppi giovanili e esperienza di chiesa, Las-Roma, 1983.

Riccardo TONELLI, «Gruppo come esperienza di chiesa», in: Note di Pastorale Giovanile, (1984)8, pp. 14-20.