Mario Comoglio - Gabriela Tavazza

(NPG 1985-03-40)

Il gruppo è sempre una realtà complessa e articolata, la cui vita è difficile da decifrare. Negli articoli che stiamo pubblicando in questa rubrica tale realtà diventa più evidente.

Mario Comoglio e Gabriela Tavazza affrontano la seconda tappa del ciclo vitale di un gruppo. Il passaggio dalla dispersione all'aggregazione fisica, specifico della prima fase, matura ora con una nuova fase per rispondere alla domanda: ma che significa appartenere ad un gruppo? cosa richiede tale appartenenza?

Passati i primi entusiasmi il gruppo si ritrova ad affrontare i propri problemi della vita quotidiana del gruppo: prime complicazioni dell'amicizia, manifestarsi di esigenze del gruppo come insieme, primo confronto con gli altri e in particolare con la leadership, l'imporsi di regole e norme, il consolidarsi di ruoli...

Gli esercizi e le tecniche presentate nel secondo contributo non si discostano da questi temi, anzi li commentano, offrendo ulteriori elementi di riflessione ed in particolare delle tecniche per comprendere come si sviluppa la comunicazione nel gruppo, come si differenziano i ruoli, come vengono prese le decisioni, come emergono e possono essere affrontati i conflitti...

L'aggregarsi ad amici o il trovarsi insieme è per i giovani un momento gratificante. Stare coi coetanei, divertirsi, fare qualcosa insieme esprimendo se stessi lontano dal giudizio degli adulti o dal «dovere», ha il gusto della libertà, della novità e della emancipazione.

L'adolescente, in genere, vive questo momento come un fatto fortemente emotivo e soddisfacente. Il gruppo lo sottrae al controllo familiare e alla solitudine introducendolo in un ambiente vario, libero, dinamico nel quale la sua personalità è riconosciuta. L'altro non è un superiore a cui deve rendere conto, chiedere permessi, verso cui sentire sensi di colpa. L'altro sono compagni, amici, suoi pari, diversi da quelli da tanti anni conosciuti e dai quali si è ormai etichettati.

È il momento in cui la famiglia non è più l'unico mondo: coi genitori non si interloquisce con la stessa facilità e libertà dei propri amici coetanei, e in più l'ambiente familiare è diventato troppo angusto per il proprio desiderio di vivere. Quello che sta «fuori» è invece più affascinante, più vario, più interessante.

Chiunque ha vissuto o vive con gruppi di adolescenti ha certamente l'esperienza del momento emotivamente esaltante delle prime uscite, delle prime riunioni quando si discute e si parla dei «loro» problemi, oppure del lungo tempo che il gruppo vuole per conoscersi reciprocamente; e conosce anche la soddisfazione dei giovani quando all'interno del gruppo si è dimostrata maggior apertura e si è trovata una comprensione reciproca. Quelli che lavorano con gli adolescenti sanno che non è difficile trovare grande generosità per preparare una festa, una serata di canzoni, una raccolta carta per la quaresima.

FENOMENOLOGIA DELLA FASE

Ma tutti sanno anche che questo momento felice è prima o poi destinato ad andare in crisi.

L'amicizia si fa difficile

L'amicizia, la simpatia non sono qualcosa di diretto ed immediato. Esse si scoprono, si alimentano e si realizzano attraverso mediazioni (comunicazioni verbali e non verbali, contenuti ed informazioni), si approfondiscono nel tempo attraverso una molteplicità di connessioni e interpretazioni. Questo bisogno di mediazioni, se da una parte svela e contribuisce ad accrescere i legami interpersonali, dall'altra parte rivela incompatibili incongruenze, differenze di valutazione che non sempre risultano accettabili a tutti nello stesso modo e che non sempre prevedono gli stessi sviluppi e conseguenze.

Così uno scherzo ad uno può piacere, ma ad un altro può risultare non gradito e pesante. Con uno si sente di poter essere più amici che non con un altro... Se da una parte allora con il passare del tempo l'amicizia sembra approfondirsi rispetto agli inizi, presto o tardi si può scoprire che esistono differenze che rendono difficile un'amicizia veramente profonda con tutti. Così il primo impulso del «è bello stare insieme» va in crisi.

L'accettazione dell'altro non è così spontanea e facile; si sente che per continuare a stare con gli altri occorre un motivo e una razionalizzazione più conscia, un qualcosa di più che il solo piacere di stare insieme. Se non si trova qualcos'altro da aggiungere all'amicizia, si può assistere a un lento e progressivo raffreddarsi dei rapporti, e quindi un affievolirsi della forza di coesione che prima sosteneva il gruppo. Non che l'amicizia non serva più o non abbia valore; si dimostra però insufficiente.

Il gruppo si fa esigente

C'è anche un secondo motivo che può determinare la crisi di coesione raggiunta nella prima fase. Sono le esigenze che la vita di gruppo lentamente comincia ad imporre ai singoli.

Riunioni, impegni, accettazione degli altri; oppure incomprensioni, momenti di solitudine, bisogno di un incoraggiamento e di compagnia di cui nessuno si accorge, disimpegno di qualcuno e sovraccarico di altri, costanza nelle presenze, rinunce a qualcosa di maggior gradimento... cominciano a farsi sentire e a esigere un modo di pensare e di agire meno egocentrico. Comincia a manifestarsi l'esigenza di collaborare anche con chi è meno simpatico, di distribuire tra tutti gli impegni e di saperli condurre a termine responsabilmente...

Su questi problemi si inseriscono però anche i primi interrogativi e decisioni nei riguardi del gruppo stesso.

Domande e decisioni nei riguardi del gruppo

I fatti appena descritti si pongono, per i membri, non solo come esperienze, ma anche come interrogativi e decisioni da prendere. Perché stare con persone non tutte simpatiche? Quale priorità deve avere il gruppo rispetto ad altri impegni e doveri? Se il gruppo comporta il dover perdere gli amici di prima, ridurre gli spazi di libertà di decisione e di tempo libero, perché allora starci? Perché accettare nuove norme di comportamento e valori diversi da quelli che si sono sempre avuti?

Questi problemi esigono non solo una risposta, ma impongono un nuovo riadattamento di se stessi. Infatti non si tratta soltanto di trovare una motivazione del proprio restare nel gruppo, ma si deve anche scegliere tra sé e il gruppo, tra chiusura dentro di sé e apertura verso gli altri, tra simpatia spontanea e coscienza razionale, tra desiderio e rinuncia, tra onnipotenza individuale e riconoscimento dei propri limiti ai fini della collaborazione.

Questo non è un momento facile, e si muove tra questi estremi con difficoltà, anche perché non tutti provano le stesse cose con la stessa intensità o contemporaneamente.

Il gruppo si frantuma

A causa di quanto succede in questo momento, il gruppo sembra frantumarsi come accade in una corsa ciclistica. C'è un plotoncino in testa che «tira», altri che inseguono, altri che rimangono distaccati in una filigrana lunghissima.

Il passaggio da un gruppo molto informale ad uno più definito non è una decisione che trova tutti facilmente disposti e in grado di compierla. C'è chi continua a inseguire la soddisfazione ai propri bisogni e non sente il bisogno di andare avanti, c'è chi sente il gruppo come un ottimo paravento per altre cose o se ne serve come area di parcheggio, e c'è chi lo vive come qualcosa che sta diventando sempre più totalizzante. In altre parole, si formano dei sottogruppi che genericamente danno l'immagine di qualcosa che dal centro verso l'esterno esprime diverse sfumature: dall'impegno alla passività.

Alla frantumazione del gruppo possono anche concorrere fattori affettivi. In molte situazioni sono le amicizie che interferiscono sull'appartenenza. È facile che tali rapporti di amicizia siano anche gruppi di potere, dal momento che la proposta di uno ha facilmente l'appoggio degli amici. Esse però possono anche costituire una barriera inconsapevole nei confronti di altri, la cui partecipazione al gruppo in questo momento passa solo attraverso la gratificazione soggettiva.

Lo stesso effetto può essere provocato, anche se con minor peso, dalle coppie. Ciò è vissuto con una certa tensione se sono avvertite come una sottrazione alla coesione, alla funzionalità, oppure se appare che esse utilizzino il gruppo solo in maniera strumentale.

Una situazione di crisi determinata dalla leadership

Dove nasce un gruppo, si forma una leadership o c'è un animatore. All'inizio questo può non costituire un problema, ma dopo qualche tempo emergono difficoltà.

Alcuni fatti fanno scoprire i limiti dell'animatore. Oppure emergono conflitti fra domande del gruppo e quadro di riferimento valoriale dell'animatore. Oppure può accadere che gli spazi di libertà e di espressione concessi non sono così ampi come si pensava. Oppure la presenza dell'animatore viene percepita come troppo debole o inesistente.

Anche nei confronti dell'animatore e della sua presenza il gruppo viene a frantumarsi con la necessità di reperire un nuovo modo di comportamento.

Il superamento delle difficoltà

La situazione di disagio descritta non dice totalmente il vissuto e la esperienza di questa fase.

Il gruppo sembra affrontare e risolvere le sue difficoltà innanzitutto e inizialmente risolvendo le relazioni interpersonali. Lo stare insieme della prima fase favorisce la conoscenza reciproca e con esssa un adeguamento del proprio comportamento più consentaneo con ognuno; ma permette anche di «gustare» la presenza dell'altro. Perché ciò avvenga, ognuno deve cominciare a dare qualcosa e a rinunciare a qualcos'altro, deve rispettare l'unicità e originalità dell'altro mentre chiede che sia fatto altrettanto con se stesso.

Se tutto ciò non avviene in modo violento ed autoritario, ma lentamente e spontaneamente, il gruppo prende anche coscienza della propria realtà «gruppale». Dalle difficoltà si cercano le cause, da queste i rimedi. Se qualcuno è stato emarginato, si cercherà il modo attraverso cui egli si possa sentire più partecipe e interessato; se non c'è una buona rete di informazione, si troverà il modo di farle arrivare a tutti; se c'è chi tende ad appropriarsi del potere di controllo del gruppo, si farà in modo che sia più democratico e partecipativo; se le differenze culturali e tempera-mentali costituiscono una difficoltà, si troverà il modo perché vengano accettate come differenze che arricchiscono il gruppo... e così sarà per le amicizie esclusive e autonome rispetto al gruppo.

Tutta questa autoregolazione di norme di comportamento muove il gruppo verso una maggior definizione di sé, e quindi verso una sua strutturazione e organizzazione.

In sintesi si potrebbe dire che la crisi degli inizi è causata dalle ambiguità in cui si muove il gruppo al momento della sua formazione. I membri non pensano che si chieda loro di rinunciare o dare qualcosa, al contrario pensano di andare a prendere. Tutto ciò non favorisce certo la vita e la funzionalità del gruppo, anzi è spesso causa di tensioni. Così il gruppo, man mano che passa il tempo, si dà sempre più regole di comportamento, stabilisce ruoli, distribuisce compiti e responsabilità, decide modalità di comunicazione e informazione affinché tutti possano in qualche modo partecipare alla sua vita.

LA VARIABILE PREVALENTE: IL CONFRONTO

Una variabile che bene interpreta questa fase potrebbe essere indicata nel confronto: è questa una categoria che spiega in modo unitario una costante di fondo. In particolare essa descrive la nascita delle regole, l'affermarsi di una differenziazione interna dei ruoli e la paura di perdere la propria identità.

Riprendiamo queste affermazioni nei paragrafi successivi.

Dal confronto la nascita delle regole

Dopo qualche tempo che si vive insieme, nasce spontanea la necessità di avere delle regole di comportamento. Le regole sono necessarie proprio perché il gruppo ritrovi se stesso.

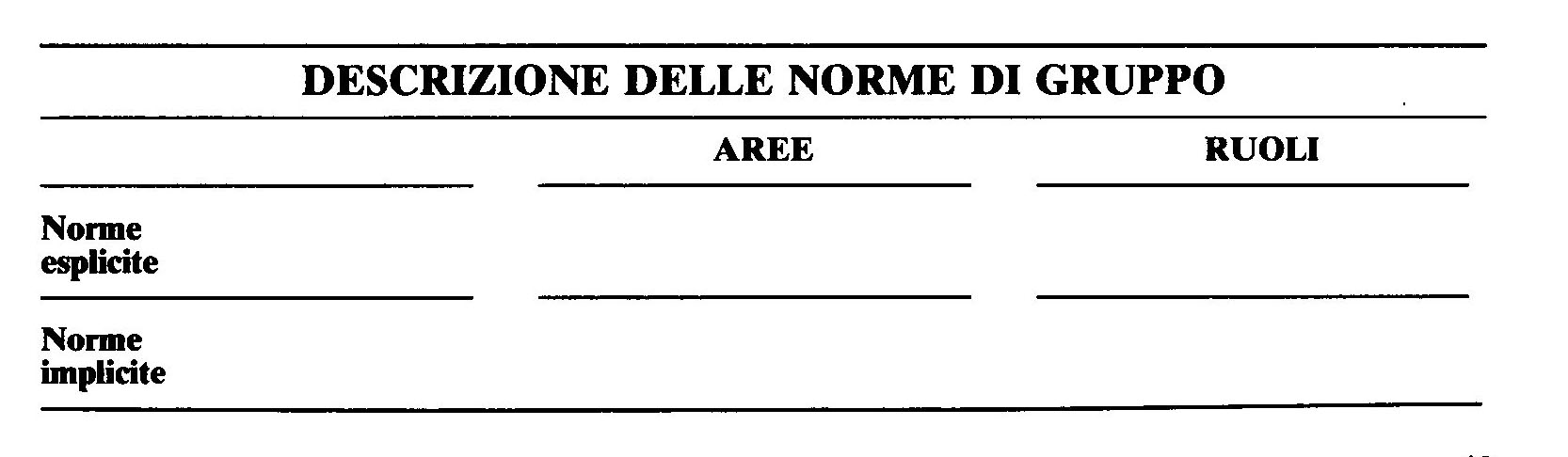

Le norme di comportamento che esso si dà sono fondamentalmente di due tipi (esplicite o implicite) e riguardano diverse aree di comportamento (regole organizzative, regole che differenziano i ruoli, regole di vita interna, regole di comportamento circa valori e contenuti).

^ Le regole esplicite sono norme palesi, chiare, per lo più discusse e sulle quali il gruppo ha trovato un consenso. Esse riguardano, ad esempio, ogni quanto trovarsi e a che ora, che cosa fare o non fare... Una loro trasgressione deve essere giustificata e motivata, e tutti ne devono essere al corrente. Ad esempio, quando una riunione è stata prefissata con l'accordo di tutti per un dato giorno, chi manca sente di dover avvisare della propria assenza; e quando se ne costata l'assenza, normalmente qualcuno chiede: «Viene? La sua assenza è voluta o è un semplice ritardo? Perché non è venuto?».

^ Vi sono poi anche delle norme implicite. Sono regole non discusse apertamente a motivo della loro ovvietà, oppure per la consuetudine che ormai godono. Si può, ad esempio, scrivere sul volantino che la riunione comincia alle ore 21, ma poi, siccome nelle riunioni precedenti si è sempre aspettato fino alle 21.20, si può facilmente intendere che quell'orario significhi le 21.20 anche se è scritto «alle 21».

Il lettore scoprirà facilmente esemplificazioni. Facciamo qui notare che la maggioranza delle norme di comportamento sono «implicite», e che spesso della loro presenza ci si accorge solo al momento della trasgressione (quando cioè un comportamento tradisce un'aspettativa).

In questo caso il gruppo si incontrerà per valutare il da farsi e esplicitare il contenuto delle norme stesse.

Va comunque ricordato come le norme (soprattutto quelle esplicite) devono passare attraverso il confronto che può essere pacifico (esempio: sapere quando ritrovarsi la volta successiva) o conflittuale (esempio: determinare chi deve tenere in ordine la stanza delle riunioni o dirigere il prossimo incontro).

^ Norme organizzative. Le norme che regolano la vita esteriore del gruppo sono le prime ad emergere e anche le più facili a trovarsi. Esse descrivono ogni quanto il gruppo si incontra, in quale ambiente, in quale modo. Si stabilisce come si prepara una riunione, chi la dirige. Si trova il modo in cui far circolare velocemente l'informazione. Si attribuiscono le responsabilità più costanti nella vita di un gruppo (chi adopera il ciclostile, chi batte l'ordine del giorno, chi fa il giornalino...).

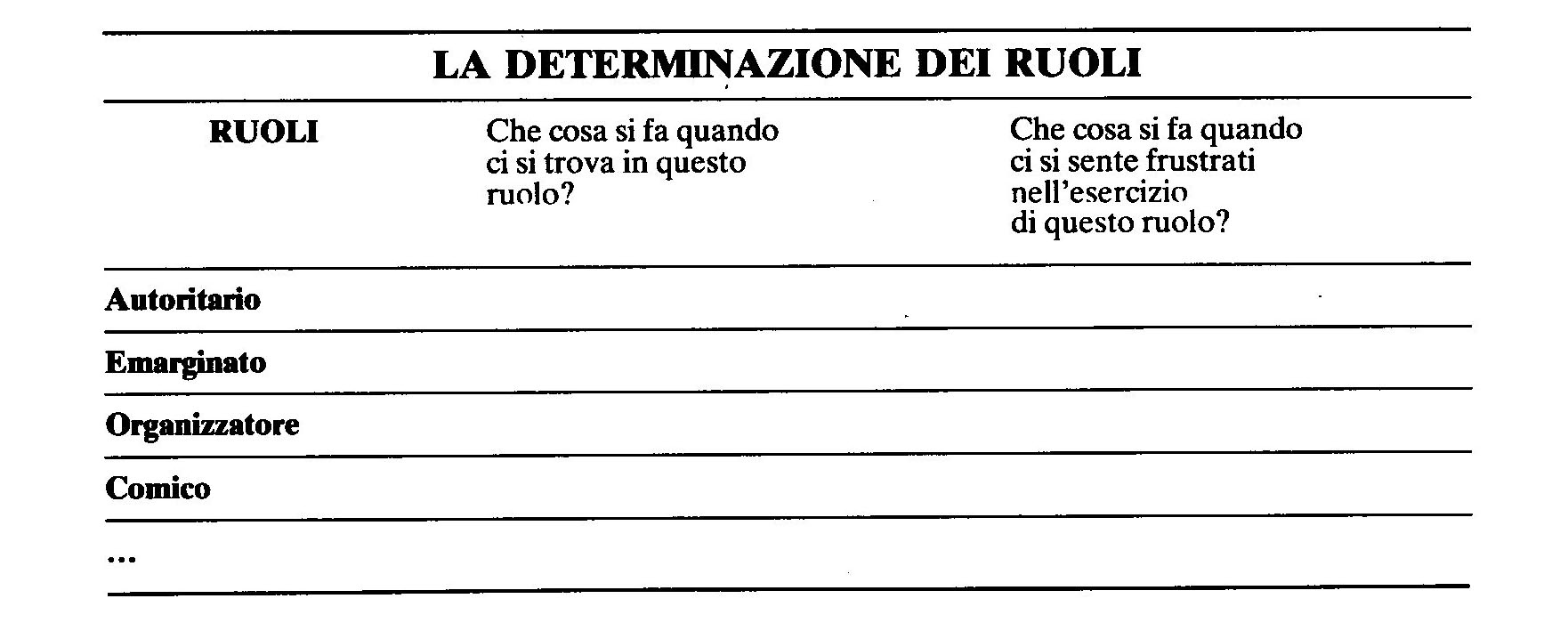

^ Norme che definiscono i ruoli. Sono più complesse e richiedono maggior tempo per essere definite: esse riguardano il ruolo che ogni membro deve assumere.

Tra queste ci sono delle norme generali che riguardano il modo con cui ogni membro deve essere trattato. C'è chi accetta gli scherzi e chi non li desidera, chi accetta di essere interrotto quando parla e chi no, chi vuole essere riconosciuto nelle proprie competenze e chi ci passa facilmente sopra...

Accanto a queste ve ne sono altre molto importanti e particolareggiate che regolano il comportamento della e verso la leadership. Anzitutto quelle che definiscono «chi» è l'animatore o «chi» deve esercitare la funzione di leadership.

Quasi sempre i gruppi di cui parliamo hanno un animatore. Molto spesso è un leader che o per l'età o per altro motivo è stato imposto.

Egli è inizialmente un leader formale: è la persona da cui parte il gruppo ed è la persona a cui esso inizialmente delega l'iniziativa. Col passare del tempo però le cose possono mutare. Può infatti avvenire che il leader da formale si trasformi in informale, ma possono sorgere od emergere nel gruppo altri leader informali a cui il leader formale deve cedere parte della sua leadership. Così altri possono diventare leaders organizzativi, o affettivi, oppure leaders culturali, spirituali, ecc.

Attorno a questo fenomeno si formano delle regole: «per quello che riguarda l'organizzazione si fa riferimento a...»; «per tutto quello che riguarda la direzione spirituale si fa riferimento a...»; «per tutto quello che fa riferimento alla distensione si fa riferimento a...».

Tutto ciò può avvenire in modo tranquillo e con l'accondiscendimento del leader formale, e così ritrova una complementarietà arricchente per il gruppo. Tuttavia questo può succedere o contro la volontà dell'animatore o a sua insaputa, provocando difficoltà e conflitti.

Se il processo avviene contro la volontà dell'animatore, è facile che egli perda la sua posizione di leader reale per mantenere solo quella formale, perdendo sempre più capacità di influsso. In tal caso la situazione può degenerare in confronti e conflitti così forti e estesi che presto o tardi provocano o la rinuncia dell'animatore formale o l'allontanamento del gruppo dal suo animatore.

Nel caso invece in cui l'insorgere di nuovi leaders avvenga senza che l'animatore se ne accorga, egli può andare incontro a sorprese di cui non sa rendersi conto. O le sue iniziative sono anticipate, o le sue proposte evolvono in un modo inaspettato e indesiderato senza che egli ne sappia il perché. In tal caso l'animatore si trova a dover agire all'insaputa di ciò che succede realmente nel gruppo.

Con il definirsi dei ruoli di leadership, si decidono anche altri ruoli: quello del capro espiatorio e quello dell'emarginato. Con il primo si descrive la situazione di una persona su cui si scarica ciò che non funziona. Se non si è stati puntuali la colpa è di... ; se la riunione non è arrivata ad una conclusione la colpa è di..., ecc.

Il ruolo dell'emarginato è invece quello di chi viene messo sempre più ai margini della vita e delle decisioni prese.

Gli emarginati sono soprattutto «i deboli», quelli che nel confronto non riescono a trovare la forza per farsi sentire o per individuare lo spazio in cui emergere. Essi devono costituire un problema e un'attenzione per l'animatore; e se numerosi essi possono diventare un sottogruppo di scontenti che presto o tardi abbandonerà definitivamente il gruppo.

^ Norme che definiscono contenuti e valori del gruppo. Con l'organizzazione e la sua dinamica interna, il gruppo definisce anche i contenuti e i valori che intende condividere. Il reperimento di questi contenuti in genere non è organico o progettuale , quanto invece frammentario e occasionale. Ci ritorneremo a proposito dell'intervento educativo.

Dal confronto una definizione del rapporto con l'animatore

Con la definizione dei ruoli viene anche a stabilizzarsi tra i membri e l'animatore un tipo particolare di rapporto, che può essere indicato nelle seguenti tre posizioni: di attiva collaborazione (dipendenza), di opposizione (controdipendenza) e di passiva esecuzione (passività).

Nella prima modalità di rapporto il membro riconosce la leadership e quindi la centralità e superiorità dell'animatore. Con lui il membro si dimostra attivamente responsabile nel proporre iniziative e nel valutarle criticamente, o nel collaborare per portarle a termine. Tra i due c'è un rapporto di costruttiva complementarietà, un mutuo riconoscimento delle posizioni e dei ruoli e un mutuo intendimento sugli obiettivi da raggiungere.

Nella seconda modalità (controdipendenza), si sviluppa invece un rapporto di distruttiva contrapposizione. Alle iniziative dell'animatore si contrappone sempre qualcosa di contrario o di diverso, e anche nel caso che l'animatore accetti una proposta del gruppo, questi poi trova un motivo per fare diversamente.

Nella terza modalità (la passività), il gruppo subisce le iniziative dell'animatore senza approfondirle, senza impegnarsi ad una collaborazione per portarle a termine. Esso non si chiede né dove si va né il perché di qualcosa, semplicemente eseguisce quello che gli viene detto.

Questi tre modelli non vengono acquisiti in modo automatico, ma dal confronto che esso viene sviluppando con l'animatore. Se egli è tendenzialmente autoritario, è facile che si produca o un atteggiamento contro-dipendente o passivo; quanto più invece il suo stile è democratico e partecipativo, tanto più è facile che il gruppo si senta corresponsabile e attui un rapporto di dipendenza attiva e costruttiva.

Dal confronto la paura di perdere la propria identità

Tale sviluppo di dinamiche se da una parte è necessario per ogni gruppo che voglia vivere e raggiungere i suoi scopi, dall'altra parte si manifesta come pressione sull'individuo perché assuma un certo tipo di comportamento diverso da altri.

È ciò che comunemente viene definito come pressione di conformità.

Accettare il gruppo significa accettare i limiti al proprio agire, accettare di modificarsi, di adeguare il proprio comportamento. Può significare esporsi alla critica, portare avanti una responsabilità anche quando non se ne avrebbe voglia. Significa mettere a confronto le proprie convinzioni e prospettive...

Ogni imposizione e codificazione del comportamento può provocare anche un conflitto interno alla persona.

La pressione di conformità può essere percepita come «costosa» per la persona. Di qui la paura di perdere la propria identità, di sentirsi più eterodiretto che autodiretto, di vivere più l'identità «collettiva» che la propria.

Tali percezioni possono far nascere un conflitto interno alla difesa della propria identità dalle pressioni e per ricercare spazi di autonomia individuale.

IN SINTESI

Riassumendo potremmo ora considerare il gruppo nelle sue relazioni vissute all'interno e all'esterno.

All'interno

In questa fase il gruppo sembra muoversi alla ricerca di una propria identità. Ciò avviene mediante uno spostamento dalla ricerca di una gratificazione personale e individuale verso la ricerca di una identità di gruppo. Tale spostamento di prospettiva non avviene in modo pacifico e tranquillo, ma attraverso un continuo confronto tra i membri e con l'animatore.

L'obiettivo viene raggiunto quando il gruppo riesce a darsi norme e regole che ne definiscono il comportamento. Questo risultato non deve essere identificato in un fatto semplicemente formale o nelle proposte che può fare l'animatore, ma in una lenta maturazione che si svolge attraverso il confronto e le varie esperienze.

All'esterno

In questa fase il gruppo è ancora chiuso in se stesso. Non si preoccupa eccessivamente di un suo inserimento efficace e significativo nell'ambiente circostante. Se lo fa, è più per provare o verificare qualcosa che non per porsi come interlocutore critico e costruttivo. Gli manca ancora la solidità che deriva dalla coesione e da un progetto organico.

È chiaro che non gli si deve togliere il confronto con l'esterno; ciò tuttavia deve essere visto più come un'esperienza che serve a fare gruppo che come una effettiva e organica azione verso l'esterno.

INTERVENTO EDUCATIVO

Suddivideremo le riflessioni circa l'intervento educativo sotto quattro aspetti: problemi, obiettivi per il gruppo, indicazioni per l'animatore, strumenti.

Problemi

In questa fase rileviamo due problemi che risultano significativi per il passaggio dall'aggregazione all'appartenenza: il rapporto gruppo-vita individuale e il rapporto gruppo-sottogruppi (amici o di coppia).

Rapporto gruppo - vita individuale

Proprio per i motivi evidenziati, uno dei problemi che possono porsi per l'animatore e per qualche membro è l'equilibrio da trovare tra gruppo e vita individuale.

Non consideriamo qui il caso di coloro per cui la vita di gruppo è un fatto marginale: per costoro indubbiamente il problema di fondo è come far sì che esso diventi qualcosa di importante, e così educativo.

Poniamo invece l'attenzione su coloro che vengono «fagocitati», perdendo spazio per la propria vita privata. Può infatti capitare che le iniziative del gruppo vengano anteposte agli impegni di studio, della famiglia, della propria maturazione affettiva e dell'apertura ad altri interessi sociali e culturali.

Che fare? Quale equilibrio ricercare? Come deve agire l'animatore: sfruttare questo senso profondo di appartenenza o limitarlo e controllarlo? Per rispondere adeguatamente bisognerebbe descrivere la situazione con elementi molto più concreti. Per questo ci limitiamo ad indicare dei riferimenti che un'animatore deve tener presenti per valutare la situazione.

Innanzitutto è importante guardare più alla qualità che alla quantità delle relazioni del singolo con il gruppo. Se l'intensità del rapporto è limitata nel tempo, ciò può rilevare un particolare bisogno della persona, e potrebbe risultare maturante. Se tuttavia ciò dovesse prolungarsi oltre il dovuto, è opportuno un intervento chiarificatore dell'animatore. Inoltre l'animatore dovrà chiedersi se il gruppo non offre una partecipazione limitata solo ad alcune persone.

La presenza di sottogruppi amicali e di coppie

La presenza di sottogruppi o di coppie possono presentare qualche problema all'animatore, soprattutto quello della «doppia appartenenza».

Ciò potrebbe andar bene se non condizionasse il cammino del gruppo come tale. Di per sé i due legami non si elidono o contrappongono. Tuttavia in questa fase possono non armonizzarsi.

Che fare? Opporsi? Fare come se non esistessero? Accettarle? Porre dei limiti? Ci sembra che una opposizione totale dell'animatore non avrebbe alcun risultato positivo se non quello di allontanare dal gruppo le persone interessate. La miglior strada è forse quella di tener conto di esse traendo da questa situazione delle opportunità educative.

Obiettivi per il gruppo

Data la situazione appena delineata, questi potrebbero essere gli obiettivi da raggiungere per maturare l'appartenenza.

^ Passare dalla conoscenza reciproca all'accettazione dell'altro. Da una conoscenza estesa e approfondita degli altri, in questo momento occorre raggiungere una accettazione convinta e profonda dei ruoli che ciascuno svolge, e una adesione sentita per il gruppo.

Compito dell'animatore sarà allora soprattutto lasciare spazio sufficiente affinché tali ruoli si manifestino o siano scoperti e conosciuti. Come abbiamo detto, non si deve pensare che ciò avvenga sempre in modo pacifico e tranquillo. In questa ricerca potranno anche aversi tensioni e conflitti, per cui la sua opera di mediazione sarà importante.

Il suo intervento non dovrà solo rivolgersi ad appianare tensioni, ma anche a ricuperare quelli che forse in questa lotta potranno rimanere emarginati.

^ Ricuperare gli emarginati. Lo sottolineiamo ancora per notare come l'emarginazione può derivare anche da certe modalità sperimentate di vita di gruppo. Se si imperniano soprattutto su discussioni o su dibattiti culturali, è evidente che rimarranno emarginati soprattutto gli operai, gli apprendisti. Se i ritiri saranno fatti sempre in un posto dove la spesa di soggiorno è elevata, è evidente che saranno emarginati i meno «danarosi». Se si svolge un'attività soprattutto sportiva e competitiva, è evidente che non si potranno ammettere persone poco «dotate».

^ Favorire e suscitare il sorgere di una differenziazione complementare di leadership. Si può essere partiti con un animatore che assomma in sé tutte le funzioni: affettiva, ideologica, di controllo, di stimolo, di comunicazione, di organizzazione, ecc. Se l'animatore non vorrà che questo si trasformi in una conduzione autoritaria, dovrà lasciare che altre leadership emergano assumendo compiti che all'inizio erano attribuiti a lui.

Questo «passaggio di poteri» deve essere opera del gruppo stesso; e tocca all'animatore assecondarlo e aiutarlo a definirsi.

^ Raggiungere una definizione sufficiente degli obiettivi, delle regole e norme di comportamento. Questo è uno degli obiettivi principali, e il suo conseguimento è facilitato dal vissuto del gruppo stesso in questa fase. È difficile però raggiungere questa regolamentazione in modo vissuto e seri• tito. L'obiettivo non è raggiunto soltantc perché si è trovato un giorno e un'ora in cui radunarsi. L'obiettivo sarà raggiunto solo se si sentirà importante trovarsi insieme, si percepirà che è essenziale trovarsi per comunicare, si riterrà fondamentale confrontarsi su una decisione da prendere o su un compito da eseguire. Solo dopo farà seguito la decisione di una data, un'ora e un luogo; non viceversa.

^ Trovare alcuni elementi oggettivi di condivisione. In questa fase si deve cominciare a sperimentare condivisione. Ci riferiamo in particolare ad aspetti valoriali e di senso di vita: non orientamenti generali, sistematici e progettuali, quanto invece elementi parziali significativi ed esperienziali. Alla parzialità degli elementi però va unita la qualità. Facciamo un esempio. Si può fare un ritiro sul tema della fede, un altro sull'impegno, un altro sull'amore, ecc. Ognuno di questi rappresenta quello che abbiamo chiamato «elementi parziali» od anche universi di significato. Per aspetto qualitativo intendiamo invece il modo in cui tali universi vengono approfonditi e assimilati.

La «qualità» che questi temi devono avere è anzitutto la compatibilità degli universi. Cioè: fede, spiritualità, impegno, amore... non devono essere descritti con elementi contraddittori, ma «compatibili» appunto. Tali cioè che la parzialità momentanea permetta nel futuro una composizione organica, strutturata e progettu ale .

Indicazioni per l'animatore

^ Costruirsi un sociogramma di gruppo. Raccogliendo svariati elementi di cui è a conoscenza, l'animatore deve riuscire ad individuare le diverse funzioni che ogni membro svolge. Deve capirne la posizione, scoprire dove ci può essere maggiore conflittualità o carenza di comunicazione, dove e su chi si concentrano maggiormente le relazioni, dove stanno gli isolati ed emarginati, ecc. Su questo modello egli cercherà di adeguare i propri interventi per migliorare la situazione.

^ Far sì che ci sia tolleranza. Può succedere che l'accettazione dell'altro non sia proprio rivolta a tutti, e che le qualità di qualcuno suscitino invidia o rifiuto, o che nell'approfondimento di qualche valore si trovino posizioni contrastanti.

Ciò non deve meravigliare l'animatore. Egli però non deve solo assistere indifferente, ma deve assumere il ruolo di garante della tolleranza e della mediazione. Tale ruolo sarà esercitato nel richiamo del rispetto reciproco, e facendo notare che diversità non deve significare impossibilità di convivenza.

^ Favorire l'espressione del gruppo su qualsiasi argomento e il confronto di chiarimento. A questo scopo è importante che un animatore sia capace di preparare e condurre delle riunioni, sappia fare delle sintesi, individuare gli orientamenti del gruppo, stare attento al peso che può avere sulle decisioni, rilanciare su certi punti un approfondimento, dare spazio di parola a chi non si esprime mai o ha paura di farlo.

^ Stimolare e far emergere, qualora non lo faccia, la ricerca di valori oggettivi condivisi. Abbiamo già parlato di questo obiettivo nelle pagine precedenti, e non ci dilunghiamo oltre.

Strumenti

^ Non ridurre la vita di gruppo a riunioni e discussioni, ma cercare una varietà di modi di stare insieme. Essi dovranno servire a far emergere le diverse leadership: organizzative, festaiole, spirituali, culturali, ecc.

^ Trovare, quando è avvertita questa necessità, momenti che puntualizzino la vita di gruppo. Questi momenti di incontro potranno riguardare la revisione di cose fatte, saranno un chiarimento di tensioni o incomprensioni interpersonali, potranno essere un richiamo dell'animatore all'osservanza di regole decise da tutti...

^ Introdurre elementi di presa di coscienza di qualche valore che si intende vivere. La riflessione su qualche «universo parziale» sia fatta avendo in mente una compatibilità di prospettiva, ed abbia riferimento ad un'esperienza o problema vissuto e sentito, con un'applicazione esperienziale pratica che verifichi le cose dette e su cui si riflette.

^ Dare la parola agli scontenti e agli emarginati del gruppo. Ciò non significa soltanto dar loro la possibilità di parlare, ma anche di poter esprimere, fare, realizzare cose che sono loro più consentanee, trovando anche, fin dove è possibile, il gradimento e la collaborazione.

^ A mano a mano che se ne presenta la necessità e opportunità, estendere la corresponsabilità della conduzione del gruppo. In questo l'animatore dovrà stare attento a due estremi. Il primo è quello di attendere che le persone siano capaci di adempiere un compito perfettamente prima di affidarlo loro; il secondo è quello di dare qualcosa da fare e abbandonarli alla loro responsabilità, salvo poi rimproverarli di non essere stati capaci di condurla bene a termine.

Nell'attribuire certe responsabilità l'animatore non solo dovrà prima individuare delle capacità, ma anche rimanere accanto per il tempo necessario affinché l'interessato apprenda a compiere adeguatamente il compito che è chiamato a svolgere.

Alcune tecniche

Oltre alle cose già dette indichiamo alcune tecniche che in certi momenti possono risultare utili per il raggiungimento degli obiettivi. L'animatore dovrà stare attento a valutare che le cose siano ben accolte e che, nel momento in cui le propone, il gruppo sia capace di compierle, ne veda l'utilità e lo scopo.

Per motivi di spazio non possiamo dilungarci in una descrizione troppo particolareggiata. Il lettore potrà trovare quello a cui accenniamo in: B. Grom, Metodi per l'insegnamento della religione, la pastorale giovanile e la formazione degli adulti, Elle Di Ci, Torino 1981, e in: E. Spaltro-U. Righi, Giochi psicologici, Celuc Libri, Milano 1980.

^ Le aspettative di ruolo. Su un pezzo di carta posto visibilmente sulla fronte di ciascuno, vi è scritto un ruolo, del tipo: «il comico: ridete!»; «il saggio: chiedetemi consiglio!»; «lo stupido: deridetemi!»; «l'insignificante; ignoratemi!»; «l'importante: sottolineate ciò che dico!»; «l'autoritario: obbeditemi!»...

Ognuno conosce e vede il ruolo dell'altro, ma non il proprio.

Quindi si dà un argomento di conversazione. Ad esempio: la discussione di un cinema che tutti hanno visto o di un articolo di giornale.

^ La città assediata (o il capro espiatorio). La piccola città medievale di Trotzburg è stata occupata dagli abitanti di Hochburg. Questi incolpano i cittadini di Trotzburg di aver assassinato un commerciante e chiedono entro mezz'ora la consegna dei colpevoli.

I partecipanti chiamano a confronto cinque cittadini che sono tutti immischiati nella faccenda e devono decidere chi dei cinque va presentato come colpevole principale.

La situzione è costruita in modo tale che tutti sono corresponsabili, ma praticamente scaricano tutta la responsabilità solo su uno.

^ Come io ti vedo (o il ruolo che ti attribuisco). Ciascun membro del gruppo sceglie tre o quattro persone, facendo in modo che nessuno resti escluso. Per ottenere ciò, si può procedere in questo modo. Vengono attribuiti in ordine successivo numeri da uno a quattro. Poi tutti i numeri uno prendono nelle loro scelte i numeri quattro; i numeri due scelgono i numeri tre; i numeri tre scelgono i numeri uno; e i numeri quattro scelgono i numeri due. In tal modo ognuno avrà scelto (per un gruppo di-sedici persone) quattro membri. Successivamente ciascuno prende dalla raccolta di fotolinguaggio una foto per ciascuno dei compagni scelti, e gliela consegnerà dicendo: «Io ti vedo così...».

Ognuno riceve la sua foto, e poi si spiegherà il perché dell'attribuzione e se non ci si trova d'accordo con quello che gli altri hanno attribuito.

^ Ti vorrei per...». Ogni membro ha tanti biglietti quanti sono i compagni (escluso sè); e su ognuno dei biglietti, riferendosi a ciascuno dei compagni, scriverà: «Ti vorrei per...». I biglietti piegati vengono consegnati a ciascun interessato (ognuno così ne avrà, in un gruppo di sedici, quindici), senza che egli sappia chi li ha scritti. Dopo la consegna i biglietti vengono letti, e se sarà opportuno potranno essere resi pubblici.

Naturalmente si dovrà stare attenti che ciò avvenga con serietà e non per ridere o per prendere in giro le persone.

Dopo un tempo di discussione (20 o 30 minuti) si apre la riflessione su ciò che ognuno ha vissuto o provato: «Vi siete accorti immediatamente del ruolo che vi si attribuiva? Quando ve ne siete accorti, vi siete adattati immediatamente a quello che vi si chiedeva o avete reagito? Cosa avete provato quando vi siete trovati mal interpretati? Vi è venuto il desiderio di 'ritirarvi' dal gruppo quando vi ignoravano?». Nella discussione si dovrà stare attenti a non discutere del ruolo che ad ognuno è stato attribuito (cioè a non metacomunicare), ma a parlare sempre dell'argomento stabilito trattando ogni persona sul ruolo che deve svolgere.

^ I miei ruoli e i miei comportamenti. Individualmente i membri sceglieranno i ruoli che ordinariamente si trovano a svolgere: studente, figlio, amico, il primo della classe, credente, «spaccone», «allegrone», emarginato, controdipendente...

Scelti i principali, in gruppo si troveranno i comportamenti che sono sintomatici di questi ruoli, secondo lo schema qui sopra riportato.

CHECK UP

- Si provi descrivere ciò che succede in un gruppo dal momento dell'aggregazione fino al momento in cui un membro prova il senso dell'appartenenza.

- Su quali indicazioni si può verificare e misurare il senso dell'appartenenza?

- Se si è animatori, si provi descrivere le norme che lentamente si sono evidenziate nel gruppo secondo lo schema riportato a fondo pagina.

- Come si definisce la relazione animatore-gruppo in questa fase?

- Come si colloca il gruppo, in questo momento, in relazione alla comunità ecclesiale, agli altri gruppi, alla società?

- Quale piano educativo (in riferimento agli «universi compatibili») si potrebbe organizzare per adolescenti (16-17 anni) in questa fase?

- Attraverso quali variabili un animatore deve saper analizzare un «universo compatibile di significato?».

- Come affrontare educativamente la presenza di sottogruppi e di coppie nel gruppo stesso?

- Si provi ad elencare le qualità che deve possedere un animatore in questa fase.