Gian Paolo Caprettini

(NPG 1982-02-31)

Il campo degli studi sul tema pubblicità si presenta fitto di luoghi comuni; per una curiosa ironia proprio il settore che è sede per elezione dei «luoghi comuni» è destinato a conoscerli raddoppiati negli stereotipi del linguaggio che li prende in esame; è facile dunque indulgere agli slogan ma anche indulgere a quelli del discorso che su di essi si fa.

Anche un breve esame di alcuni problemi relativi alla pubblicità impone quindi una precauzione, quella di dichiarare che esso non potrà non portare con sé, inevitabilmente, qualche ovvietà ma spero anche, per l'occasione, qualche novità.

IL FUNZIONAMENTO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Mi propongo un obiettivo, per esigenze di spazio, alquanto circoscritto: mostrare il funzionamento semiologico di alcuni congegni in rapporto al tema in questione «la pubblicità e i giovani», con il duplice proposito di definire che cosa sia un testo pubblicitario e in quale modo tale testo funzioni come una macchina che deve creare consenso e adesione facendo leva sui meccanismi di coinvolgimento o, meglio, di cooperazione, dell'utente, che preferirei designare col nome più impegnativo di «lettore».

La pubblicità nel giornale

Andrà anzitutto osservato che il campo d'azione della pubblicità è così vasto -anche, se non soprattutto, nel caso del destinatario giovane - che si rendono necessarie alcune precisazioni a questo riguardo.

Giornali, periodici, vetrine, manifesti, locandine, etichette, distintivi, poster di richiamo, strips radiofoniche e televisive, didascalie, segnali di sponsorizzazione, sono tutti oggetti-messaggio che costituiscono campi differenti di testualizzazione della pubblicità.

Nel caso del quotidiano si stabilisce una netta linea di demarcazione fra spazio della notizia e spazio della pubblicità (si parla naturalmente di quella a pagamento e non di quella di rimbalzo che il quotidiano stesso realizza, nella cronaca e nei commenti, volutamente o meno). Talora certe case produttrici occupano lo spazio pubblicitario da loro acquistato proponendo un testo che assomiglia a un articolo di giornale, ma il regolamento vuole che sia sempre presente, per evitare equivoci, il segnale «avviso pubblicitario». Ora, questo segnale che in certi casi è evidente perché esplicito, in altri, che sono i più numerosi, è altrettanto evidente benché implicito; sicché si può dire che tutti abbiamo acquisito alla nostra competenza linguistica anche quella capacità, quasi automatica ormai, di individuare gli avvisi pubblicitari, anche se non occupano pagine intere; così scopriamo il giornale trascurandoli, o almeno credendo di non leggerli, perché non abbiamo deciso di prenderli in considerazione. Sta di fatto che, come è stato dimostrato, la pubblicità - anche quella dei quotidiani - si «legge» pur senza una deliberata volontà di mettersi a guardarla.

I meccanismi di lettura della pubblicità

La pubblicità viene in tal modo a far parte della lettura e «fa notizia» essendo coinvolta nella percezione, vale a dire in quel processo di ricerca che il grande neuropsicologo Gregory ha riaffermato non dipendere esclusivamente da stimoli sensoriali, ma anche da fonti di informazione acquisite per altra via (cioè attraverso precedenti esperienze «visive», ma anche attraverso prescrizioni culturali e comportamentali). Essa rientra a pieno titolo nella dinamica fra l'«intenzione» primaria e quella secondaria; l'intenzione primaria è quella che il produttore di messaggi ha voluto determinare nel destinatario, l'intenzione secondaria è fondata sul riconoscimento da parte del destinatario di quell'intenzione primaria che diventerà per lui «una ragione per aderire all'intenzione primaria del mittente» (Grice).

In altri termini si dovrà dire che noi riceviamo informazione dall'esterno e la interpretiamo indipendentemente da una precisa volontà di volerla leggere e indipendentemente dal volerla più o meno accettare; secondo Feyerabend, la percezione degli accadimenti interni e esterni non dipende soltanto dalla nostra organizzazione biologica, ma anche dalle idee che impariamo o inventiamo nel corso della vita. Quanto riceviamo dal mondo esterno è soltanto una traccia, molto spesso vaga e indefinita; la percezione è il risultato della reazione di tutto il nostro organismo a queste tracce, reazione in cui giocano un ruolo importantissimo la conoscenza acquisita, le credenze, le condizioni emotive del ricevente, come pure i suoi timori e le sue aspettative.

Ammettendo che mittente e destinatario non «posseggano la stessa lingua» (Lotman) non si fa che ribadire quanto sostenuto da Prieto nel suo Pertinence et pratique (1975) e da me ripreso in un capitolo di L a semiologia. Elementi per un'introduzione (1976): si tratta della attivazione di un sistema di intercomprensione comune a mittente e destinatario, luogo del patto comunicativo fra gli utenti del discorso.

Si potrebbe rappresentare graficamente questa proposta con due figure:

La pubblicità nel quotidiano ha dunque, si è detto, uno spazio a sé stante, apparentemente almeno distinto dagli altri diversamente destinati, ma in realtà mostra minori soluzioni di continuità, minori resistenze a farsi inglobare dai messaggi che le si trovano attorno e che costituiscono il suo «co-testo» nei confronti del quale la pubblicità appare - ma non è - un corpo estraneo, un messaggio d'altro ordine.

La pubblicità nel periodico settimanale o mensile

Le strutture di manifestazione della pubblicità nel periodico possono sembrare del tutto diverse: chi non ha ormai acquisito una personale abilità a farsi strada nel labirinto delle inserzioni di «Panorama», «L'Espresso», «Famiglia Cristiana» o altre riviste ad alta tiratura? Si tratta ormai di una legge estremamente rigida: più una testata ha - o vuole mantenere - diffusione, maggiore è lo spazio destinato agli advertisers: si arriva fino a livelli del 65-70%, ma le soglie di tolleranza si spostano sempre in avanti e pochi ormai si stupiscono di aver comprato una piccola enciclopedia pubblicitaria invece di un serioso ebdomadario.

Un caso ancora particolare è costituito dal co-testo, cioè dal testo-intorno, di un mensile per giovani («Lei»): il rapporto pubblicità-rivista è qui sulla linea dei mensili d'alta moda già di quindici-vent'anni fa: tutto o quasi è pubblicità, soprattutto di abbigliamento, e le notizie stesse, se ancora possiamo chiamarle così, o gli articoli monografici di commento sono in perfetta sintonia con gli strumenti formali e coi valori trasmessi dalle inserzioni, così da costituire, assieme al resto della rivista, un oggetto pubblicitario globale, che funziona come una lunga ininterrotta serie di affiches.

Il meccanismo riparativo della pubblicità nelle reti private TV

Diversa ancora la fenomenologia delle strips pubblicitarie che punteggiano le trasmissioni televisive delle reti private.

Nei punti culminanti di un racconto poliziesco, o nelle diverse fasi salienti di un film, vengono proiettate a raccogliere, un po' sadicamente, tutto il clima di attenzione che lo spettatore aveva predisposto per quella sequenza cruciale che la pubblicità allontana di una manciata di secondi.

La posizione rispetto al co-testo sembra questa volta del tutto immotivata quanto agli aspetti di contenuto: che rapporto c'è fra il mini pannolino che nemmeno il più repentino dei piegamenti riuscirà a svelare e la tragica sorte che attende la sfortunata poliziotta presa in ostaggio di cui parla il film interrotto? Ma forse la risposta sta sul piano pragmatico, non semantico: infatti, fra i meccanismi di attesa e le «risposte riparative», che ogni racconto prepara istituendo un danneggiamento o una mancanza iniziale e le questioni di cui parla la pubblicità c'è un rapporto: così come il pannolino risponde alle esigenze (costruite dalla pubblicità stessa) di una «vita giovane senza complessi e turbamenti», altrettanto i colleghi della poliziotta risponderanno al suo appello venendole prima o poi in soccorso: il meccanismo riparativo è già in atto.

I mass media retoricamente insegnano che non si può porre una domanda - vale a dire, conseguentemente, un bisogno - se non si ha già la risposta bell'e pronta - se in altri termini non si presenta qualcuno (il personaggio-eroe) o qualcosa (il prodotto-eroe) capace di rispondere positivamente a quella, chiamiamola così, necessità. La pubblicità insomma mostra di saper rispondere alle domande che essa stessa pone, parla a dei soggetti già «pedagogizzati» dal film.

Un esempio molto evidente di meccanismo riparativo, di chiara struttura mitologica, è quello che si presenta nel caso dell'«Aiax tornado bianco». Esiste un mondo in cui si è presentato un contrasto; il mondo è quello domestico, popolato da una coppia di sposi alle prese con il problema seguente: come rendere ben pulito il servizio igienico. Si deve presupporre un certo contrasto fra i due, soprattutto del marito verso la moglie, responsabile prima dell'inadempienza. Ma ecco, improvvisamente, come una nube «mistica», l'intervento riparatore dell'eroe, agente del mondo esterno che, sotto forma di turbine, interviene a sanare quella situazione di conflitto. Lo sguardo finale e i sorrisi dei due indicano che, come nella fiaba, tutti vissero, da allora in poi, «felici e contenti».

Al supermercato si acquistano parole e immagini prima che prodotti

Che dire, poi, di altre forme di pubblicità?

Quanto al loro co-testo, andrà fatta un'ultima osservazione. Esso può presentarsi sotto forma di «situazione di comportamento»: entrare in un negozio o in supermarket significa entrare non solo in una struttura destinata all'acquisto delle merci, ma anche in questo caso essere prigionieri di un discorso. Quello, poniamo, delle grosse confezioni che ostentano la loro funzione di oggetto-messaggio pubblicitario, quello delle etichette che genere per genere (alimentari, vini e liquori, oggetti per il bagno, prodotti per la pulizia della casa...), specie per specie (paste, scatole di conserva, dentifrici, deodoranti...) recano distinti topic discorsivi, trattano classe per classe diversi argomenti di uno stesso discorso.

Ma, come dicono i linguisti, al topic (= il soggetto di cui si dice) si oppone e nello stesso tempo si unisce il comment (= ciò che su di esso vien detto): e il comment è anche esso discorsivo; già lo abbiamo ricevuto alla radio, nella pubblicità che abbiamo letto sul giornale, nell'opinione della commessa o di chi acquista vicino a noi; il più delle volte, bisogna dirlo, condannato, come noi, al silenzioso acquisto, segnale inequivocabile non solo della fine del baratto, ma anche di una vita socialmente muta; il topic, la cosa, ciò su cui è stato detto, è lì: non è, come direbbe a ragione Barthes, un oggetto, ma il referente di un discorso che abbiamo già sentito, una parola, un marchio, un'immagine, un'eco imprecisata, prima che un prodotto da acquistare.

E proprio per superare in qualche modo la resistenza dei prodotti dei mass media a essere effettivamente conosciuti è cresciuta l'esigenza, diciamo pure politica, non soltanto legislativa, di dire che cosa c'è dentro. Ma anche così si è prigionieri del linguaggio, delle sue specializzazioni tecniche, delle stratificazioni sociali che esso contribuisce a istituire: (1) senza coloranti e conservanti», oppure (2) «con additivi chimici» è un enunciato pragmaticamente ben diverso da (3) «non contiene E 127 e sorbitolo», oppure (4) «contiene monodigliceridi degli acidi grassi saturi alimentari»: si vede che spesso, per opposte ragioni, le formule linguistiche 1 e 3 vengono preferite a discapito delle altre due che sarebbero, per differenti motivi, controproducenti.

Quando si parla di pubblicità non abbiamo allora a che fare con degli oggetti, ma con dei messaggi che possono essere considerati come oggetti. Non si ha più a che fare con il profumo, con la bici, con le sigarette, con un liquore, ma con il discorso sulla bici, sul profumo... Siamo vittime dei meccanismi della «ripetizione», vale a dire degli effetti dei codici comunicativi: da una parte essa è garanzia del permanere nel linguaggio di determinate regole, dall'altra conduce a stereotipi, a luoghi comuni. Tuttavia, se si può essere vittime della ripetizione, si è anche in grado di esorcizzare il fantasma che la pubblicità sia costituzionalmente dannosa. La pubblicità mette in campo un discorso molto semplice: prima che con delle cose, abbiamo a che fare con dei discorsi sugli oggetti. Proprio per questo non sono gli oggetti esposti in una vetrina a costituire la pubblicità, ma il discorso su di loro, presente perfino nelle etichette, un altro messaggio lanciato verso l'acquirente.

LO SCHEMA LINGUISTICO DELLA PUBBLICITÀ E IL COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI

Ora, come e dove rintracciare gli aspetti peculiari del discorso giovanile? Per orientarci facciamo riferimento allo schema linguistico della pubblicità.

I soggetti di un messaggio pubblicitario sono quattro: un emittente, un enunciatore, un enunciatario, un destinatario.

Da una parte abbiamo gli emittenti (M) dell'oggetto e del discorso pubblicitario (Ere), dall'altra i recettori del discorso pubblicitario (Erio) e dell'oggetto pubblicizzato (D).

Per emittente si intende, grosso modo, la ditta che commissiona la pubblicità e che si fa annunciare dal marchio presente nel testo pubblicitario. Per enunciatore si intende chi nel testo pubblicitario dice qualcosa in prima persona (il medico, l'esperto, il calciatore...). Enunciatario è il recettore del discorso interno al messaggio. Nel caso della giovane che consuma Chivas regal essa è enunciataria del discorso che le rivolge il partner. Da notare che l'enunciatario ci può anche non essere.

Il destinatario è invece colui che è di fronte al testo pubblicitario; il possibile acquirente dell'oggetto pubblicizzato.

Il giovane, in questo circuito comunicativo, può essere artefice o vittima della seduzione pubblicitaria, oppure essere semplicemente tema di un prodotto destinato a tutti. Analizziamo le diverse presenze.

Il giovane come personaggio

Scartata evidentemente la funzione di emittente, rimane quella di enunciatore ed enunciatario.

La giovane che succhia dalla cannuccia l'Estathè Ferrero non consuma solo un prodotto destinato ai giovani (destinatario), ma è anche enunciatore.

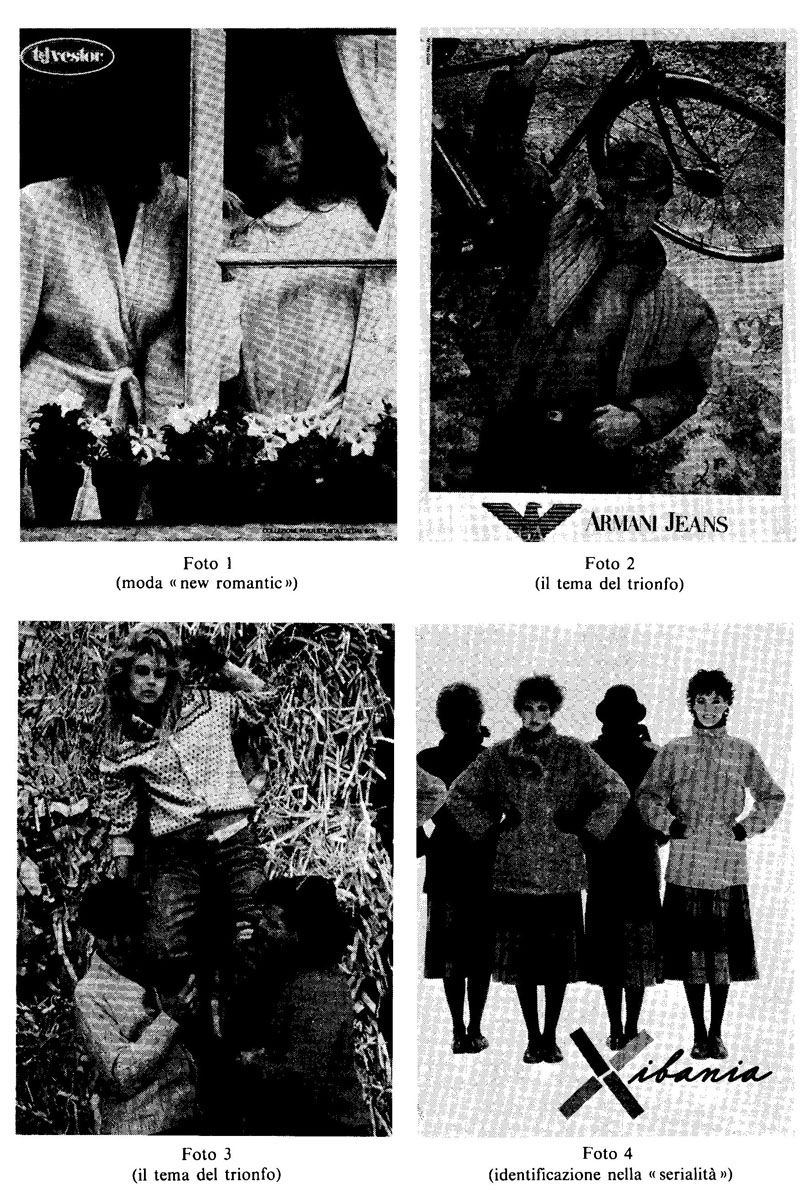

Vediamo un istante il discorso del co-testo, come nel caso di una pagina della rivista «Lei» in cui una ragazza ha sposato la moda «new romantic» (foto 1) che recupera il senso del casalingo, il pizzo della nonna, il costume cappa e spada, l'abito del paggetto del '500. Tutto questo serve a dare ai giovani «fantasy», la creatività. Come l'eroe del romanzo di avventura è paladino di una donna, così potrebbe capitare anche a chi si veste in quel modo... Si verifica anche in questa occasione quello slogan riassuntivo della pubblicità che può essere enunciato così: «sentirsi uguali per essere diversi», oppure: «sentirci diversi per essere uguali».

Il rapporto tra espressione e forma del contenuto

Prendiamo tre casi di pubblicità di maglieria in cui, nel primo caso, un giovane sorregge una bicicletta come se stesse per attraversare un guado (foto 2), nel secondo un giovane porta in alto una ragazza, e nel terzo due giovani sostengono in alto con le braccia una ragazza (foto 3).

Queste analogie sul piano compositivo-espressivo che cosa vogliono dire? C'è una trama comune alle tre pubblicità? Sul piano della forma dell'espressione si tratta di tre differenti realizzazioni. Ma sul piano della forma del contenuto? Qui sta il punto cruciale, perché emerge il tema del trionfo, del portare ad emblema qualcosa.

Ciò che viene portato in alto non è altro che l'emblema del gruppo.

Così che possiamo affermare che sono elementi connotativi di valori giovanili tanto la bici (il ritorno al «povero» contro la moto e la macchina), quanto il ritorno alla natura, l'ecologia. E questo proprio mentre si lascia intuire che gli stessi giovani viaggiano in macchine di grossa cilindrata.

Ecco l'inganno della pubblicità: conduce a delle identificazioni con realtà che non sono oggetti di consumo, ma simboli.

Da notare però che non sempre oggetti identici sono portatori di uno stesso messaggio. Basta pensare all'uso del termine cuore: il cuore del carciofo e il cuore di panna del gelato Algida, il cuore per davvero a cui fa riferimento il caffè Hag ed il cuore del reggiseno Lovable...

Le forme di identificazione: la coppia ed il gruppo

Un'osservazione che emerge con insistenza osservando pubblicità destinata ai giovani ed in cui essi sono protagonisti, è quella della serialità che attiva dei processi di identificazione (foto 4). Spesso il contenuto della pubblicità è la identificazione dei possibili «noi» che aderiscono al messaggio con i personaggi della pubblicità. In questi casi il destinatario e l'enunciatario vengono a coincidere.

La serialità è un fattore privilegiato nella comunicazione pubblicitaria ai giovani, in alternativa all'altra forma di pubblicità, quella della identificazione nella coppia. È piuttosto raro che una pubblicità per giovani mostri un giovane da solo. Le possibilità di socializzazione sono allora due: la coppia ed il gruppo. Da solo il giovane è portatore di attrattiva se porta biancheria o vestiario di alta moda. In questo caso il procedimento è quello che ricorre al «dandy», nel clima attuale di narcisismo; e allora avremo il giovane che si rade solo con rasoio a mano e di qualità superiore, conosciuto solo da pochi... Il mondo del dandismo è un mondo nascosto ai più, è un fatto di élite.

Ecco poi un altro schema di fondo della pubblicità: la identificazione nel gruppo. «Noi siamo quelli della bicicletta» e «noi siamo quelli della ragazza portata in alto». O la identificazione nella coppia, quando la pubblicità è destinata ai due sessi.

I giovani come enunciatori di un discorso pubblicitario

Cosa succede invece quando i giovani sono enunciatori di un discorso?

In questo caso al centro della attenzione non è più la coppia o il gruppo, la famiglia. È la pubblicità dei grandi settimanali, dall'«Espresso» a «Famiglia cristiana». In questo caso il giovane gioca al ruolo di colui che propone un prodotto nuovo ed interessante.

Da notare infine il meccanismo esibitorio che ritroviamo nel caso della pubblicità di articoli di abbigliamento. Il messaggio è normalmente assente. Si espone il prodotto di consumo e basta. L'abbigliamento sembra di per sé capace di convogliare una cooperazione interpretativa, e questo per il fatto che noi, nella pratica quotidiana, sappiamo già classificare chi ci rivolge la parola dal vestito che indossa.

LA PUBBLICITÀ: TRA MASSOCRAZIA E DANDISMO

Per concludere ripropongo l'interrogativo principale e in fondo nuovo della ricerca: in che cosa consiste la peculiarità del discorso giovanile sulla pubblicità? Come è ritagliato lo spazio dei giovani in rapporto agli altri consumatori? Ho cercato di dare una risposta analizzando la pubblicità di alcune riviste. Sia chiaro però che, al di là dei fattori della serialità e della appartenenza al gruppo, non è facile rintracciare in che consista la presenza del giovane nella pubblicità. In fondo credo che la pubblicità giochi facendo partecipare il giovane al messaggio senza considerarlo come unico destinatario. Forse anche perché il giovane difficilmente si lascia includere come destinatario. Abbiamo così una grossa presenza di giovani nella pubblicità senza che essi siano i veri destinatari del prodotto, ma il più delle volte strumenti enunciatori.

Una risposta alle domande sollevate è forse possibile ritrovarla in una pubblicità che una agenzia di pubblicità fa di se stessa. Il disegno rappresenta un uomo con gli occhiali contorniato da una folla di omini che cercano di divorarlo, di appropriarsi di lui. Il discorso che l'accompagna vale la pena di essere riportato per intero. «Orwell pronosticò che per il 1984 tutto il potere sarebbe stato controllato da una enorme centrale televisiva che avrebbe guidato ogni più piccolo gesto dell'individuo. Di recente stiamo assistendo, spettatori e partecipi, all'insorgere di un nuovo potere, più forte degli opinion leaders, della TV, dei sindacati, delle autorità religiose e dei capi di azienda, cioè la massocrazia, il potere della massa». Ma di che cosa si sta facendo pubblicità? Il discorso prosegue. «Se pensate appena agli avvenimenti degli ultimissimi anni, avvertirete questo straordinario potere, ancora non ben definito, poco consapevole della propria forza, eppure in grado di mettere in crisi governi e autorità e... (eccolo il segnale dell'advertiser!) punti di vendita». Questo piccolo inserto linguistico (i tre puntini) ci avverte che è imminente l'ingresso del topic: si tratta della pubblicità di qualche cosa.

Da questa pubblicità di una pubblicità abbiamo capito qualcosa: è la pubblicità che fa pubblicità a se stessa (non solo in questo caso) e cerca di comunicare facendo attenzione alle dinamiche della massocrazia.

Se invece abbiamo in mente l'immagine del dandy, di colui che consuma da solo, allora siamo di fronte ad un mondo di riferimento completamente diverso. Da un lato sarebbe la massocrazia che tenderebbe a comandare, dall'altro sono i singoli individui che lasciati a se stessi decidono di consumare qualcosa, sfruttando un certo grado di autonomia e di alternativa. Ma dov'è l'alternativa? Gianni Rodari chiudeva il suo libriccino «Grammatica della fantasia» con una frase in cui pedagogicamente propone un modello culturale: «Tutti gli usi della parola a tutti: mi sembra un buon motto dal suono democratico, non perché tutti siano artisti ma perché nessuno sia schiavo».