(NPG 1981-07-4)

Introduzione

C'è stato un periodo in cui gli adolescenti erano ritenuti adulti, tanto erano informati e tanto erano protesi al futuro.

Non c'era spazio per la loro dimensione affettiva e personale e non si poteva ipotizzare un cammino di crescita progettato. La realtà, i fatti travolgevano, esigevano risposte rapide e attività altrettanto immediate. Avere 15, 18 o vent'anni faceva poca differenza. Erano tutti assieme nello stesso corteo, racchiusi nello stesso slogan. È stato un periodo senza educatori «formali». Gli altri, il gruppo, ti educavano, ti aiutavano a crescere. Comunicare era una gioia e quasi mai una conquista faticosa, impegnarsi era un ideale e non un imperativo morale, consumare era un cedimento e non una rivendicazione o un prolungamento del proprio corpo, tanto è necessario per vivere. Ma oggi le cose sono cambiate: il gruppo da solo non educa più, l'adolescente comunica a fatica, l'impegno è una frustrazione, il giovane chiede autonomia, libertà, creatività e partecipazione, ma esprime anche un desiderio chiarissimo di «direzione», di guida, di mediatori, di testimoni, di «padri».

È importante allora partire da questa nuova

esigenza di educazione. Tanto più che si sono fatti forti alcuni progetti di vita o di non vita che stanno sempre lì a provocare, ad assorbire, a muovere o a incantare le nuove generazioni di giovani. I progetti vanno analizzati, conosciuti, definiti per quel che sono, riconosciuti dentro il proprio modo di vivere per costruire un progetto personale. A questo punto allora spunta una realtà: il gruppo, ma sempre una figura: l'animatore. Qui ha un suo posto, si colloca tra quello che i giovani hanno... e quel che gli altri danno...

Ma dire animatore oggi significa evocare tante presenze, dallo sport, all'arte, all'assistenza, alla cultura, al sociale.

È una figura troppo «chiacchierata». Si impone una ricerca che ci porta a una definizione di animatore, a una sua giusta collocazione. Prima di vedere come fare è bene sapere chi si è, come si colloca tra le figure educative.

Da questa visione nasce nei più giovani (ma non solo) un senso di «disperazione». Se è questo essere animatori, chi ne ha il coraggio? Nessuno è nato animatore, però si può ipotizzare un cammino per diventarlo anche attraverso l'acquisizione di una maturità umana, prima ancora di una capacità funzionale.

Nuova esigenza di educazione

Un animatore prima di collocarsi deve leggere la realtà, cogliere il nuovo che viene dai giovani, confrontarsi con la loro domanda, i loro bisogni, la loro situazione. Gli vien fatta una richiesta previa: non leggere il mondo giovanile con lo schema della sua esperienza.

Questa lettura è data da «occhi aperti» su quel che si vive, da consuetudine di vita con i giovani, da riflessioni e studi seri.

Alcune testimonianze che riportiamo qui di seguito tentano di far balenare davanti alla mente alcune immagini del mondo giovanile.

I giovani hanno...

Bisogno di chiarire in se stessi i valori fondamentali della vita

«Desidererei discutere con i ragazzi e le ragazze che conosco, di quelli che si possono ritenere discorsi seri: esiste o no l'amicizia "vera"? È possibile l'amicizia pura (cioè priva di qualsiasi altro sentimento di natura diversa) tra uomo e donna?» (Tina Franco, Brindisi).

«Vorrei chiedervi se credete nella vera e disinteressata amicizia: io sino ad oggi non ho avuto altro che esperienze negative» (Ennio di Mauro, Napoli).

«Desidero corrispondere con ragazzi/e su alcuni problemi che mi stanno particolarmente a cuore:

1. L'incapacità di capirsi veramente a fondo tra ragazzi e ragazze;

2. Il non aver mai chiarito quello che viene normalmente definito "Amore", sempre comunemente risolto in uno "sfruttamento reciproco "; 3. È vero questo proverbio: "Il materiale più economico è quello umano "?» (Lauro Arcangeli, Faenza).

Bisogno di comunicare e socializzare, di «crescere con...»

Siamo quattro ragazze fiorentine, alla ricerca di un nuovo modo di stare insieme (Cristina, Elisabetta, Donatella, Oriella).

Cerco amici che sentano urgere, come me, il bisogno di comunione con gli altri a livelli che non siano utilitaristici o superficiali, ma che siano un crescere insieme e lo scoprire di essere capaci di una completa fiducia (Luisa).

Sono una ragazza di 17 anni alla disperata ricerca di amici e di amiche con cui poter discutere di problemi impegnati (Maria Grazia).

Bisogno di realizzarsi nel rapporto con gli altri

Da «La Stampa» del 26.V.80. Un servizio sui giovani delle Vallette, un quartiere (ghetto?) di Torino.

«Siamo soli. Forse è vero, ma se facciamo tanto di dirlo ci troviamo addosso la parrocchia, tutti i partiti, associazioni di ogni genere. Non capiscono che preferiamo il gruppo, cioè stare soli ma tutti insieme, anche se può sembrare un nonsenso; ognuno di noi è solo ma sta con gli altri». Una voce alle Vallette, un giovane di diciotto anni, Nicola Nomantica, che, finite le medie, non se la sente di continuare a studiare, non ha voglia di lavorare né con il padre, che ha una piccola azienda di falegnameria, né sotto padrone.

E vero che un po' di tempo fa hai anche provato a «bucarti»? Scrolla le spalle. «Ero, diciamo, in crisi. La ragazza mi aveva piantato, ma forse non fu nemmeno per quello; è per la moto».

Che cosa c'entra la moto? «Quasi tutti noi abbiamo la moto e al pomeriggio o alla sera ci divertiamo a fare scorribande. I miei compagni sono fantastici nell'andare avanti a ruota alzata, a tutta velocità, correndo solo sulla ruota posteriore. Io non ce la facevo e mi sentivo un vigliacco. Allora trovo un tipo che mi dice "Se vuoi riuscire, avere coraggio, ti do io queste pastiglie", e davvero, dopo, non avevo più paura di niente. Riuscivo a volare, anch'io mi sentivo un leone. Poi quel tizio ha voluto un po' di soldi, mica tanto, solo 50 mila lire, e mi ha dato una piccola siringa. Io mi sono fatto una iniezione e sono stato male da morire. Ho poi saputo che quel tale lo hanno arrestato. Poi non ho mai più toccato quella roba. Adesso vado in moto su una sola ruota anche così, senza prendere nessuna " bomba "; sono quasi un campione, ormai». E. Nicola, con la sua moto, se ne va, a raggiungere gli altri. Con la moto non si sente solo.

Pino Dattola ha sedici anni: «Questi motori, questo odore di carburante, mi eccitano. Sono un po' una droga, ma ci permettono anche di stare insieme, di fare gruppo. Soltanto così non ci sentiamo soli».

Ma non sarebbe meglio il pallone, andare a correre, leggere qualche libro? «Il pallone non mi diverte e correre stanca. I libri sono noiosi e non riesco mai a finirli». Capelli a caschetto, niente basette, pettinatura tutta "cremino", come la chiamano. Perché i capelli così? «Perché li portano gli altri. Mica volevo essere diverso. Tutto il gruppo è così; è come con i jeans; mio padre è pazzo, me li aveva regalati nuovi e per renderli portabili ho dovuto bruciarli, farli rattoppare e versarci sopra benzina. Ora vanno bene, sono come quelli degli altri». Nicola ha scoperto nel «gruppo» - una parola che adopera molto - il rifugio per non sentirsi solo, l'unico.

Hai la ragazza? «L'ho mollata la settimana scorsa perché non ingranava con gli altri». Ma l'importante non era che ingranasse con te? «Che discorsi. Si sta tutti insieme, mica andiamo a spasso a coppie». Dalle Vallette - domandiamo a Mario Pronzato, sedici anni - non venite mai in centro? «Cioè a Torino? Qualche volta,

alla domenica, ma non ci troviamo sempre bene. Il mese scorso in una discoteca abbiamo fatto a botte. Ci sfottevano perché venivamo da qui. Non siamo mica in un ghetto noi. Se è per farci ridere in faccia preferiamo stare qui. I locali non mancano». Ma siete voi, allora, che vi isolate, che respingete gli altri. «No. La città è piena di gente sola, che parla da sola; fanno tutto da soli. Noi abbiamo il gruppo». Discutere sul fatto che chiamano «gruppo» ciò che alla fine è l'isolamento di quattro gatti, che sono loro a rinchiudersi in un ghetto, non serve a nulla. Il blocco psicologico di questi ragazzi appare desolatamente insuperabile. «La parrocchia ti offre l'associazione. Che cosa vuole? Che andiamo a giocare a ping-pong o che riscopriamo il flipper? I partiti ti danno la sezione, magari il collettivo, e poi ti fanno il discorsetto. In casa ti fanno la predica e ti ripetono che un giorno dovrai lavorare e mantenerti. Bella roba. t vita, questa?». E che cosa pensi di fare fra qualche anno, di sposarti, di cercarti una casa, di vivere una vita normale? «Perché quella che faccio adesso non è una vita normale? Viviamo forse come dei pazzi? Non ci sentiamo abbandonati e non siamo soli, non abbiamo paura di esserlo perché siamo un gruppo, proprio così».

Ragazzi che forse potrebbero ispirare, da questi prati, all'estremo lembo di Torino, una canzone di Celentano: la moto, i capelli alla «cremino», il gruppo. Se sfuggono, come ha fatto Nicola, a qualcosa di peggio, è già molto.

Un fenomeno tipico, esclusivo delle Vallette? No, alle Vallette, fra giovani immigrati, l'incontro è stato quasi casuale; lo scenario potrebbe essere un lembo qualunque di Torino o di qualsiasi altra grande città.

Se escono per un momento, anche solo psicologicamente, dal gruppo, scoprono di colpo la solitudine.

Voglia di impegnarsi

Cerco di discutere e di fare qualcosa di veramente costrutti% o per risolvere i numerosi problemi ehe ier gorio posti, perché solamente aiutandoci reciprocamente potremo riuscire un giorno a fare un mondo nuovo. Desidero scambiare idee con quanti sentono questo mio stesso impegno (Claudio).

Siamo un gruppo di giovani che (...) abbiamo deciso di dare vita ad una associazione che ci sensibilizzi alla realtà sociale in cui viviamo (La Comune).

Non molto tempo fa abbiamo aperto nella nostra città, Milazzo, un Centro giovanile in collaborazione con il Centro Italiano di Solidarietà. Il nostro scopo è prevenire il disadattamento dei giovani, ricuperare e reinserire nella società quanti ne fossero ai margini, offrire un appoggio e un punto di riferimento a coloro che ne fossero privi. Lavoriamo con decisione e costanza e desideriamo metterci in contatto con altri gruppi che condividono i nostri stessi scopi (Centro Giovani - Milazzo).

Voglia di agire

Certo, sarebbe meravigliosa una società fondata sulla giustizia, sull'Amore, in cui ognuno avesse il suo spazio vitale e si realizzasse nel modo più perfetto. Sarebbe bello poter dare un lavoro più decente a

tutti, riformare veramente la scuola secondo le nuove esigenze, risolvere la crisi della famiglia, ecc... Ma tutto questo è tanto bello che rischia di diventare assurdo. Altro che sognare una nuova società. Sin da questo momento io, tu, tutti dobbiamo cominciare a costruire questa futura società. Come? Cominciando a costruire noi stessi. Sì, noi stessi.

Se io non apro il mio cuore all'amore, se non mi batto per la giustizia, se lascio cadere, col tempo, ogni mio ideale e mi faccio trascinare nel conformismo, se perdo il mio spirito giovanile, allora credo che la società futura sarà anche peggiore di questa.

Ma non sono pessimista! Ho in me tanta gioia di vivere, tanto entusiasmo e sono pronta a sostenere ogni lotta perché ho fiducia in me e in tutti i giovani che cercano di reagire a questo stato di cose «operando» per una società più giusta (Angela).

Voglia di farsi domande

Ovunque ci guardiamo attorno vediamo crisi, travagli, problemi da risolvere, sia in casa nostra che fuori, in tutti i continenti. Non dimentichiamo, per accennare ai problemi più gravi, l'America Latina, con un Cile che a distanza di anni dal golpe è ancora un vero e proprio campo di concentramento, e così l'Uruguay, l'Argentina, il Medio Oriente con il Libano e la tragedia del popolo palestinese. La vergogna del razzismo nell'Africa del Sud. La corsa agli armamenti che inghiotte cifre astronomiche. E la fame che uccide interi paesi a causa dello sfruttamento da parte dei paesi cosiddetti civili, che si arricchiscono sempre più. L'analfabetismo che interessa più di 800 milioni di esseri umani. E l'inquinamento, che renderà inabitabile tra poco questa nostra terra. L'intolleranza ideologica di molti paesi.

Tornando all'Italia, i Seveso stanno a dimostrare come i nostri governanti si siano venduta l'Italia alle multinazionali per le loro sporche speculazioni. Il dramma di quelle donne incinte l'hai dimenticato? E l'incertezza del posto di lavoro di tanti padri di famiglia, la mancanza del primo lavoro di tanti giovani, le scuole e gli ospedali che mancano, il malcostume che regna ovunque?

Tu dici che l'uomo deve chiedersi «perché viva», «che senso ha la sua vita», e fino a quando non avrà trovato una risposta non potrà affrontare il reale, non saprà da che parte stare. Io penso invece che se un uomo ha davanti a sé tutte queste ingiustizie, sofferenze, sfruttamento, la risposta la trova subito: l'uomo acquista un senso, non diventa un «alienato» (nel senso più vasto della parola) quando si impegna sul serio, con tenacia per cambiare un po' la situazione, anche se il suo contributo sarà minimo, quando non dice che «tanto non c'è niente da fare, l'ingiustizia c'è sempre stata».

E poi non credi che questa, proprio questa presa di coscienza dei problemi veri e reali potrà aiutare l'uomo a scoprire il senso della sua esistenza, del suo essere, e non il contrario, come dici tu? É comodo passare «anche tutta la vita» a chiedersi perché vivo, perché esisto; è proprio di quelli che non vogliono fare niente e che in queste «disquisizioni» trovano un alibi inaccettabile, mentre è tanto difficile rimboccarsi le maniche e lavorare! Con affetto. Ciao. (Caterina M., Palermo).

Gli «altri» danno...

Non si dà «pedagogia del silenzio», se non nei termini «ufficiali» del problema. Esistono tanti «educatori», tanti messaggi che coprono e riempiono lo spazio che non si prende un vero educatore. Così li descrivono i lettori di «Dimensioni nuove».

Stiamo diventando manichini

Io ho le idee confuse, anch'io amo la libertà, ma qual è la libertà che mi propinano loro? Forse la libertà di aggredire il prossimo, di truffarlo, di far quattrini a danno degli altri? La libertà di far soldi senza lavorare, la libertà di calpestare legalmente chi non ha forza, chi non ha soldi, chi è un debole? La libertà, per me ventenne, di disperdermi tra le vetrine illuminate al neon, tra gente affrettata, terrorizzata di farsi schiacciare, di restare indietro, nella solitudine più nera, dove io non sarei nessuno perché non sono «qualcuno», ricco cioè. E loro?

Loro con le banconote muovono tutti i fili, o uccidono lentamente riempiendoci la bocca di frigoriferi, ci drogano con la pornografia, condannano chi si droga, la loro pubblicità riempie i nostri cervelli atrofizzati, ci ammazzano occultamente ai piedi delle troppe «statue della Libertà», ci accecano con le luci al neon. Sorgono gli psicanalisti che catalogano la nostra angoscia nei complessi, le signore-bene della grande metropoli industriale fanno a gara per collezionare i loro mali dallo psicologo. Stiamo diventando dei manichini che stanno seduti tutta la vita davanti al televisore. Al borghese tutto è dato facilmente: al supermercato tutto gli dimostra che il mondo cammina nella normalità, nella ripetizione, nell'immutabile. Nei giorni feriali lavora, cammina, dorme, vive ed è tutto uguale finché arriva la domenica, la «festa», e allora si impennacchia di più, cammina e dorme con un ritmo diverso, più speranzoso. Che imbecille! (Mario, vent'anni).

Il mondo di oggi è tutto un intrecciarsi (ed urtarsi) di interessi commerciali, un susseguirsi di scoperte ed invenzioni che (a parte rari casi da relegarsi per lo più in campo medico) non fanno che meccanicizzare l'uomo e restringere sempre più l'ambito della libera attività intellettuale.

I risultati di questa fragilissima costruzione, che è la vita moderna, sono per lo più facili entusiasmi e altrettanto cocenti delusioni, estremismi ideologici o inconcludenti astensioni dal giudizio. E voi credete che si possa trasformare questa società da un giorno all'altro? (Valerio).

«Digerire è vivere»

La Giornata del papà, la Giornata della mamma, il regalo per il papà che piace anche alla mamma, la festa degli innamorati che ti declassa san Valentino al rango di tardo romantico. E il pip alito bianco e la nailografica con la grinta per una scrittura che urla e ride, e il sole che si innalza dal 1973 in avanti sui motori più scattanti. E l'aperitivo che ti fa sentire uomo, e la nuova equazione del «digerire è vivere», e il vestito che diventa «l'unità di misura nel successo di un uomo». E la neoforza del neopulito, e il whisky che ti fa urlare «Questa è vita», e la racchetta da tennis che «ti fa cattivo sulla palla» e la grappa che ti rovescia le stagioni con «l'inverno di fuoco e l'estate di ghiaccio». E la radio «che gli altri non hanno», poveretti, e il profumo del maschio al grido messianico di «presenza come pensiero - ricordo desiderio profumo» (Giancarlo T.).

Una pubblicità che violenta

«Quando i 120 scottano sulla pelle, quando correre è sentire l'asfalto che sibila a 120 all'ora, è sentire la forza di 14 cavalli da dominare, è avere ogni momento cinque marce per ogni situazione... tutto questo è febbre X, una leggenda che corre».

La suggestione di quest'annuncio, intriso di un profondo senso di magia, è veramente immensa. Quasi tutti i nostri minori, ospiti di case di rieducazione, hanno rubato motorette. Non si tratta, com'è evidente, di quel tipo di pubblicità accettabile che tende solo a reclamizzare il prodotto, ma di una pubblicità che violenta, aggredisce, incita all'obbligatorietà del possesso se si vuole essere alla moda, «in» e non «out», ben inseriti nel gruppo dei pari, dei coetanei, se non si vuole rischiare l'emarginazione. Il ragazzo immigrato nella grande metropoli dal piccolo paese del Meridione, già in condizione d'inferiorità rispetto all'ambiente del Nord, inevitabilmente ruba moto, macchine, radio, ecc., proprio per acquistare quel senso di potenza, non affettivo, ma magico, illusorio, che la civiltà dei consumi gli propone. Il risultato è che, mentre il persuasore occulto che progetta slogans sempre più suadenti si arricchisce ed acquista prestigio, il povero ragazzo che ha ubbidito al suggestivo messaggio comincia a passare la sua giovinezza nella casa di rieducazione per finire quasi inevitabilmente nelle carceri. (Matteo Rinaldi).

La mia rabbia

Dice: «Sono brutta, grassa, faccio schifo a me stessa, ecc.». Firmato: Anna Maria B., San Marino. Trent'anni appena.

Io ne ho sedici e mezzo, diciassette in novembre. Studio e amo la vita, profondamente. A quattordici anni pensavo più o meno le stesse cose di Anna Maria, ed esageravo. Ora ho capito che se noi non accettiamo la nostra identità personale interiore ed esteriore, non potremo mai essere contenti. Dobbiamo smetterla di seguire modelli prefabbricati che non ci fanno che del male.

Perché solo chi è magra e graziosa può essere contenta e soddisfatta della vita? Perché solo chi può vestire in una determinata maniera, può essere degna di entrare nella nostra benemerita società? Perché dobbiamo per forza pensare come tutti quelli che credono al dio della moda? Ma, dico io, perché dobbiamo rinnegare noi stessi, la nostra immagine e la nostra stessa esistenza perché il giro-vita è superiore a quello imposto dalla corrente di moda?

Non trovo parole per esprimere la mia rabbia di fronte a questi meccanismi che ci opprimono, senza darci la possibilità di renderci conto dell'enorme scemenza che ci ritroviamo a ingurgitare. Noi siamo tutti diversi: ed è per questo che non dobbiamo permettere ad altri di inscatolarci in una massa anonima. Ognuno di noi vale in modo differente ed è proprio grazie a questa sua carica originale e unica in se stessa che si realizza per quello che è. Brutti? Grassi? Che importa! Si può essere simpatici, pieni di vita e di cordialità (Elena).

Domande di educazione o domande da educare?

Esiste allora di fronte a questo quadro complesso del mondo giovanile e dell'universo che gli parla, una domanda di educazione che può essere ancor prima una serie di domande da educare?

Lo chiediamo a Carlo Nanni, dell'Università Salesiana di Roma.

La «cultura della morte»

Per molti, e soprattutto per gran parte dell'ultima generazione che non ha vissuto il '68, il sentimento di sfaldamento, di «fine dei miti» e di «morte delle ideologie», assume le forme di una esistenza dominata dalla momentaneità atomizzata, senza quadro e senza progetto, ossessionata dalla ricerca spasmodica di sensazioni ed emozioni slacciate e mai del tutto soddisfacenti.

Anzi talora sembra assurgere ad una vera e propria «cultura della morte», che sí produce, presso alcuni, in una irresoluta inquietudine e angoscia di fondo, in un sentimento di radicale «vanità» e insignificanza dell'essere al mondo. E porta altri alle mortali assolutizzazioni della droga e del terrorismo. E a livello collettivo si manifesta nel risorgente e sfacciato imperialismo, nelle guerre tra popoli poveri, nella durezza insensibile di fronte ai problemi della fame, del sottosviluppo, dello stravolgimento degli ecosistemi, ecc.

La dilatazione dei bisogni

«Riflusso» viene allora ad assumere una accezione negativa non solo nel senso di rifugio nel privato, inteso come assenza o rifiuto di prospettiva sociali e collettive oppure di prevalenza data agli interessi egoistici o gruppali a scapito degli interessi generali, ma anche nel senso di una ripresa di ideologie, progetti, comportamenti, prassi reazionarie, integristiche, intolleranti, nazionalistiche, imperialistiche. Così la rilevanza data ai bisogni e alle aspirazioni soggettive, al personale, diventa spesso, di fatto, individualismo, qualunquismo ideologico: quando non diventa ricerca nevrotica di piacere o all'opposto di sicurezze di qualsiasi tipo e a qualsiasi prezzo.

Inoltre non tutti i bisogni sono «tout court» dei valori. In quanto tali costituiscono piuttosto il supporto bio-psicologico o esprimono indicazioni aurorali in funzione della valorizzazione. La loro fondamentalità e forza richiede di essere elaborata, integrata e realizzata in un contesto pienamente umano. E spesso abbisogna di essere liberata da istanze regressive e di morte, pure talvolta compresenti.

La stessa attuale domanda religiosa sembra tutt'altro che chiara ed omogenea. E anche quando ci si trova dinanzi a istanze di valore, il sentimento dell'assenza, della precarietà, dell'incertezza o dell'eterogeneità e contraddittorietà dei sistemi di significato, è molto forte, sia a livello soggettivo sia a livello di oggettivazioni storico-culturali.

Più che i valori, la crisi sembra riguardare infatti i «modelli», i quadri di riferimento, i grandi progetti alternativi, assenti o incapaci di guadagnare consistenza storica e un consenso generalizzato.

Per questo - non senza un velo di mestizia - parliamo non tanto di «cambio», quanto di «trapasso» culturale, ad indicare un divenire processuale ad andamento quasi fatalistico, non totalmente e direttamente governabile, certo faticoso e doloroso. E forse di decadenza.

La traduzione educativa della domanda

I bisogni dicono qualcosa che manca, totalmente o in parte, e di cui è forte la ri-

chiesta di soddisfazione. Così il desiderio: indica piuttosto la mèta di aspirazioni verso cui muoversi. Entrambi, bisogni e desideri, si esprimono come impulsi, spesso molto forti ma poco chiari nei loro significati. Appellano ad un movimento, creano una tensione, spingono all'azione. Ma non è sempre chiaro in che direzione!

Si è accennato qua e là alle ambiguità e alle difficoltà presenti nelle movenze dei bisogni e dei desideri giovanili. Sarebbe ingenuo e poco serio nasconderselo. Di più: anche quando sono chiari, essi dicono cosa è «da educare», da portare a maturazione, da promuovere nell'orizzonte della crescita personale, ma non dicono di per sé il «cosa fare». Al massimo indicano un itinerario da percorrere, ma non dicono come, con quali mezzi, secondo quali momenti, ecc. E in ogni caso non sostituiscono il cammino concreto da fare e la sua fatica. E per lo più non indicano una richiesta esplicita di intervento educativo.

Da chi farsi educare?

Ma qui c'è da essere chiari. Nessuno vive e cresce fuori del mondo, senza interazioni con il proprio ambiente. La libertà e l'umanità dell'uomo è resa possibile solo grazie - o comunque condizionatamente - agli influssi e all'interazione con la libertà e l'umanità delle altre persone, con il «milieu» naturale e umano, con le strutture e istituzioni sociali. I primi patteggia-menti sono da farsi con il proprio patrimonio biologico individuale e poi via via con la propria formazione, con la propria vicenda personale, con le proprie scelte e con i propri errori commessi, ecc. A quei giovani o a coloro che negano la legittimità dell'intervento educativo, sarebbe da chiedere realisticamente con quale tipo di influenza vogliono scendere a patti: con quelli che in primo luogo e fondamentalmente sono guidati da logiche di potere, di produzione, di consumo, di accaparramento di consenso o con quelli che - almeno nelle intenzioni - sono mossi da una volontà di promozione umana e considerano la loro come una «relazione di aiuto», temporanea, relativa e parziale?

Giovane e progetto: è possibile?

In questo quadro un giovane organizza una risposta. Sono importanti le analisi dei fenomeni sociali, dei comportamenti pubblici, ma a un certo punto mi si presenta davanti un uomo che tenta di definirsi, di strutturare la sua personalità, di autoprogettarsi.

Adolescenza: tempo di strutturazione della personalità

Il tempo dell'adolescenza e della prima giovinezza è momento cruciale dell'esistere umano. Quest'età, infatti, è caratterizzata dalla ricerca di una definitiva stabilizzazione della struttura di personalità. Ciò che costituisce l'ossatura di questo processo è la elaborazione di un organico progetto di sé, capace di dare unità e significato a tutte le condotte e ai comportamenti personali. Il progetto di sé è costituito dal nucleo dei valori che ogni persona fa propri, con riferimento definitivo. Esso ha la funzione di organizzare le singole esperienze e di selezionare i vari modelli che sono proposti nel contesto socioculturale in cui il giovane vive.

Il consolidamento, stabile e duraturo, della propria struttura di personalità è segno di maturità raggiunta; esso è quindi possibile solo nell'età adulta. La stabilizzazione del progetto di sé avviene normalmente solo quando la persona possiede un proprio ruolo nella società e svolge in essa i compiti che può e vuole esercitare.

Difficoltà nell'autoprogettazione

In certo modo, i due elementi costitutivi di questo compito, la professione e lo stato di vita, non esistono ancora per il giovane. La strutturazione di personalità è perciò soggetta a serie difficoltà, la cui radice è strutturale, che possono suscitare stati di crisi. La disomogeneità e la incoerenza, le ridefinizioni e il rincorrersi di tentativi nuovi, sono dati di fatto, di cui tener conto; e che richiedono precisi interventi di sostegno.

La stabilizzazione della personalità, attorno ad un nucleo portante di valori, avviene, inoltre, in un clima di autonomia etica. I giovani affermano il diritto all'auto-progettazione, rifiutando sia la dipendenza dalla vita morale dell'infanzia, sia da quella ufficiale del mondo adulto.

Nonostante la pretesa di autonomia, il giovane è influenzato continuamente dai modelli di comportamento diffusi nella cultura in cui vive e in cui si identifica. La definizione della sua identità è, per lui, sempre un fatto di relazione. L'autoprogettazione perciò è frutto di riconoscimento vicendevole tra l'individuo e la società alla quale egli appartiene.

In questa prospettiva, ogni strutturazione di personalità non può essere un fatto statico, deciso una volta per sempre. Proprio perché è un dato di relazione, è una realtà in divenire. Il progetto di sé si costruisce continuamente attorno ad alcuni dati fondamentali che ne determinano l'orientamento e ne facilitano il consolidamento. Questo permette di integrare gli aspetti nuovi di varie proposte con i valori precedentemente interiorizzati.

Purtroppo, di fatto le cose vanno spesso ben diversamente: la continuità nell'armonia è di difficile realizzazione. Il pluralismo culturale, sia a livello di agenzie che fanno le proposte sia a livello di valori, rende più complesso lo sviluppo armonico dell' autoprogettazione.

Tempo di decisione per l'esperienza religiosa

Nel momento privilegiato della stabilizzazione della struttura di personalità, l'adolescente e il giovane giocano anche la loro decisione esistenziale per l'esperienza religiosa (e cristiana). L'adolescenza e la prima giovinezza sono il tempo cruciale della definizione di sé; in questa progettazione sono anche una ipoteca alla collocazione definitiva dei valori religiosi: essi possono venire assunti in modo più o meno integrato e in prospettiva più o meno durevole, nella struttura di personalità; oppure possono venire marginalizzati o addirittura esclusi.

Il ruolo del gruppo e dell'animatore

Qui si situa il «gruppo» come luogo privilegiato, entro cui sperimentare relazioni umane, che contribuiscono alla definizione di sé.

C'è posto per un «animatore».

Verso la definizione di animatore

Finalmente siamo in grado di definire l'animatore.

Nell'esigenza di una nuova qualità della vita, nella nuova domanda di educazione, nel tentativo di unificare l'esistenza attorno a un progetto si colloca l'animatore.

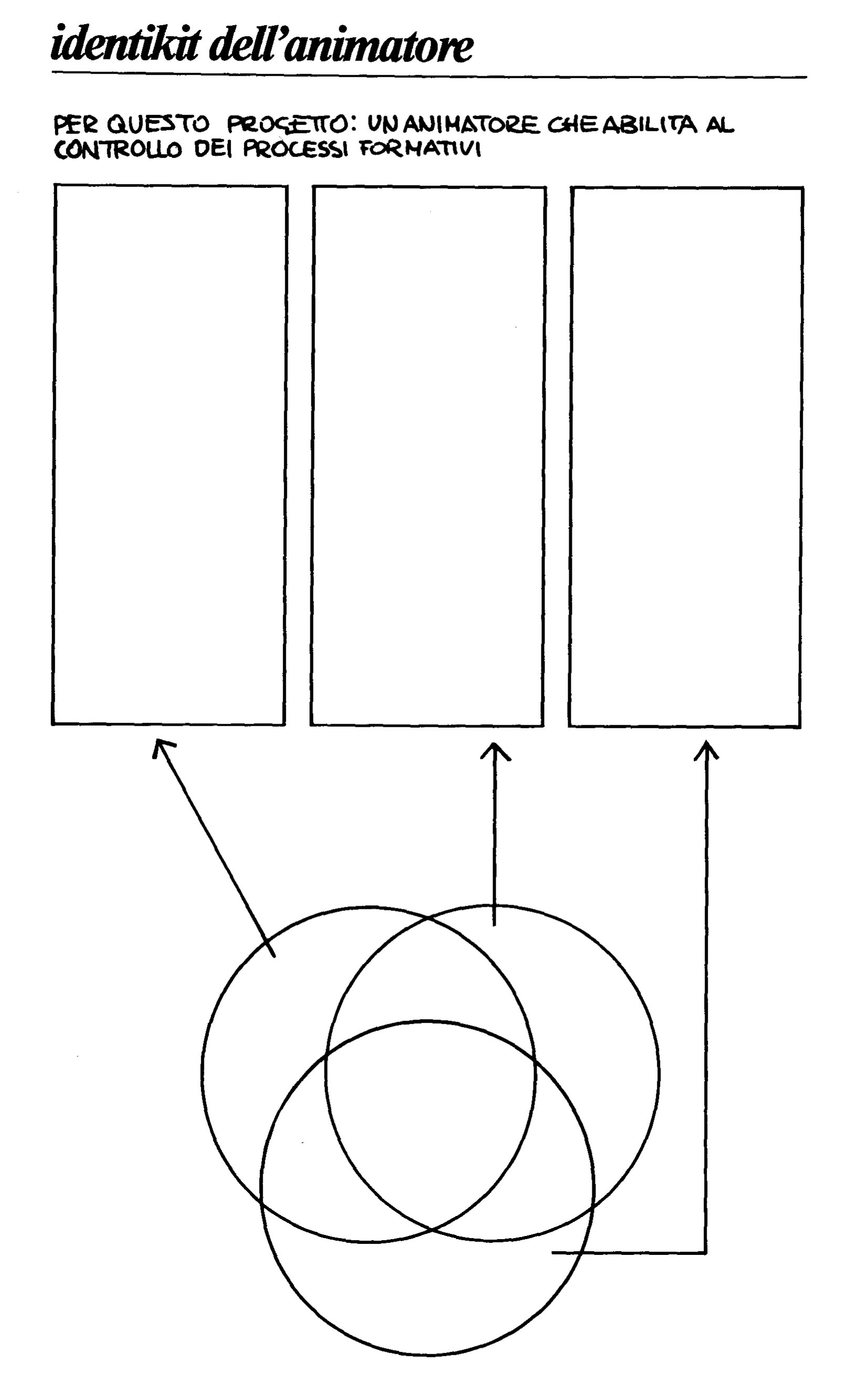

Per una sintesi visualizzata dei contenuti che seguono si consiglia di sistemarli nello schema di pagina 15. Per una verifica vedere a pagina 23.

Per dare un'idea facile di chi è l'animatore operiamo una lettura schematica delle funzioni «educative» che l'uomo mette in atto nei confronti dei giovani. L'educazione è operazione complessa, ha parecchie dipendenze e vive di tanti cambiamenti, però sostanzialmente è una serie di interventi che si può suddividere come segue.

L'animazione tra educazione, socializzazione, inculturazione

^ Ognuno ha una sua personalità, che è composta di tanti aspetti: mente e intelligenza da educare, emozioni e affetti, stima e accettazione di sé, coerenza e equilibrio tra pensieri e gesti, fini e valori da ricercare, domande di senso a cui rispondere.

Chiamiamo genericamente educazione, l'attività pedagogica che ha come centro la persona in questi suoi aspetti. Appunto per questo esistono istituzioni, persone, ambienti, studi, ispirazioni, opzioni diverse.

^ Questa personalità per essere tale ha problemi di socialità e comunicazione: non vive isolata, ha un rapporto con gli altri, è influenzata dai condizionamenti sociali, ha bisogno di assumere atteggiamenti per essere capace di entrare in relazione in modo soddisfacente: Io-noi, Io-gli altri, Io-l'altra/o. Sente di dover sviluppare un'attività partecipativa e di inserirsi gradualmente in mondi sociali più grandi che sono il nodo, la base della società: la scuola, il lavoro, la fabbrica, il paese, il quartiere.

Chiamiamo socializzazione, l'attività pedagogica o la funzione che si pone in atto per aiutare l'uomo a incontrarsi con la società, a viverla positivamente, a gestirsi in essa e a trasformarla.

^ Nel mondo in cui vive, la persona fa parte in modo particolare di un ambiente caratterizzato da una cultura, come serbatoio del sapere e dei comportamenti, come repertorio dei dati organizzati, anche se non c'è consapevolezza della grammatica che bisogna usare per essi.

- Sono le concezioni di uomo che girano nel paese o nel quartiere.

- Le tradizioni della famiglia, i costumi e le abitudini del luogo, la mentalità, i modi di esprimere la religiosità, i modi di vita, le ideologie, le sensazioni che animano il proprio mondo.

Chiamiamo inculturazione, tutta quella attività che aiuta l'uomo ad essere cosciente della sua storia, a conoscerla, a creare tradizioni, a decodificare messaggi, a leggere la memoria non scritta, ma selettiva dei fatti della vita.

Al crocevia di queste attività che convergono sul giovane o sull'adolescente si pone l'animazione. È una funzione educativa che si dà lo scopo di aiutare la persona a vivere coscientemente e criticamente questo dialogo per maturare, socializzarsi, ambientarsi. L'aiuto a fare una sintesi, a vivere con armonia questi aspetti della sua vita in un processo di liberazione continua (1).

L'animatore abilita l'individuo a controllare i processi formativi

L'animazione è indubbiamente, a una prima osservazione, una funzione educativa, ma allo stesso modo anche socializzante ed inculturante; forma cioè ai valori, al rapporto con gli altri e con la cultura che gli altri ci trasmettono.

Non sembra perciò possibile definirla solamente funzione educativa o solo inculturante o solo socializzante. Si può dire che essa in qualche modo appartenga a tutte tre le funzioni e nello stesso tempo a nessuna di esse.

^ Questo paradosso della funzione dell'animazione nasce dal fatto che essa si pone come un processo, educativo in senso ampio, che investe l'individuo nella sua totalità e quindi tanto la sua sfera mentale-intellettiva, quanto quella affettiva-emotiva e quella sociale.

Essa infatti considera individui che vivono in una data situazione socio-culturale, storicamente definita e si pone come obiettivo un loro rapporto più critico e completo con la cultura sociale da un lato e dall'altro lo sviluppo della loro personalità al di là di quelle limitazioni che le condizioni sociali, il potere, l'ambiente, la stessa loro volontà e capacità hanno determinato.

^ Questi obiettivi non sono raggiungibili attraverso la sola azione educativa, ma richiedono anche l'intervento nei processi di socializzazione nella loro dimensione psicologica, sociologica ed antropologica. L'animazione non può tuttavia essere vista come la somma delle tre funzioni in quanto copre solo parzialmente ognuna di esse: si situa piuttosto al confine di tutte e tre ponendosi lo scopo della loro convergenza unitaria ed armonica in un processo di maturazione e di liberazione degli individui e dei gruppi sociali.

^ L'animazione si pone quindi il compito, difficile ma non per questo irrealizzabile, di abilitare l'individuo a diventare gestore o perlomeno partecipante attivo e critico dei processi educativi, socializzanti ed inculturanti che permeano la sua quotidiana esistenza.

In altre parole significa dare la possibilità all'individuo di controllare, attraverso la creatività e il dominio critico della ragione, quei processi per mezzo dei quali il potere e la cultura sociale condizionano in qualche modo il suo modo di essere. Anche educare alla fede comporta tener presenti questi tre settori:

- la persona e l'educazione agli atteggiamenti e alle domande di senso

- la comunità e la socializzazione perché non c'è fede senza Chiesa, e non c'è cristiano senza missione nel mondo

- la cultura e l'ambientazione perché la fede deve diventare batteria di atteggiamenti, mentalità, tradizione di popolo, deve inculturarsi.

L'animatore testimone e coordinatore

Di qui l'importanza della presenza dell'animatore come persona che interviene, non a selezionare le proposte per farne filtrare solo alcune, né a «guidare» le risposte degli adolescenti agli stimoli cui è sottoposto. L'animatore deve consentire all'individuo di partecipare attivamente, creativamente e criticamente al controllo dei processi che il sistema sociale in cui è inserito ha attivato, affinché egli possa sviluppare le sue specifiche caratteristiche, la sua personalità, possa arrivare armonicamente all'elaborazione di un progetto di sé. L'animatore si pone per così dire in una posizione intermedia tra il mondo degli adulti e degli adolescenti, cosciente dell'esistenza di una «realtà educante» complessa e contraddittoria per molti aspetti.

^ L'animatore deve possedere un bagaglio di conoscenze tecnico-scientifiche accertato e considerato valido dal gruppo sociale in cui vive e opera. Non si intende restringere il significato di quanto detto al fatto che l'animatore deve possedere certe nozioni di natura teorica, ma anche sottolineare il fatto che esse devono essere accompagnate da un corrispondente ed adeguato insieme di attitudini, di strumenti e di abilità pratiche. Questo per affermare che per divenire animatori non è sufficiente lo studio di determinate discipline, ma è necessario sottoporsi anche a determinate esperienze di tipo pratico. Conoscere la dinamica di gruppo, ad esempio, non significa saper automaticamente gestire un gruppo.

^ L'animatore è un testimone, segno visibile di quanto la sua vita sta sperimentando, una realtà che suscita interrogativi. La sua vita deve chiaramente esprimere nei gesti la coerenza del suo progetto di vita. L'animatore è uno che orienta, in quanto sostiene il processo evolutivo di tutta la persona verso ciò che le è più connaturale: il vero, il bello, il bene contro tutto ciò che è falsità, cattiveria, deformazione dell'essere (egoismo, prepotenza, gelosia), miraggio dell'assoluto (danaro, sesso, potenza delle cose, dominio sugli altri, carriera, progresso tecnico, consumismo...). È un liberatore dalle potenze di questo mondo e dalla schiavitù delle cose perché abitua al senso critico, alla valutazione di ciò che unisce gli uomini e di quanto in ogni cuore c'è di positivo.

^ L'animatore è un «maestro» non nel senso comune del termine (di chi a scuola insegna qualcosa). È un maestro come lo era parecchi secoli fa chi insegnava un certo stile di vita.

^ L'animatore è un coordinatore e primo responsabile della gestione globale di una comunità o di un gruppo le cui svariate esperienze rientrano in un progetto unificatore, promosso dalla convergenza, dalla collaborazione e corresponsabilità di quanti sono già disponibili o si preparano ad esserlo in settori particolari. Al coordinatore spetta dedicarsi alle persone, alla loro crescita come membri di un gruppo, alla attuazione del progetto comunitario che tutta la comunità come insieme sta vivendo. Senza questa attenzione alla corresponsabilità effettiva, la sua persona può cessare di essere animatrice perché può capovolgere le priorità dedicandosi prevalentemente alle cose mediante l'attivismo nevrotico che crea distanze, suscita incomprensioni, elimina qualsiasi possibilità di fissare lo sguardo calmo e disteso sui problemi personali.

In poche parole si richiede all'animatore di aver raggiunto una sufficiente maturità umana (per questo non si può pensare ad animatori troppo giovani di età).

Vediamo di definire meglio cosa intendiamo per maturità umana.

Esigenza di maturità umana

Un identikit dell'animatore può aver creato stato di choc. Chi può esprimere in termini così complessi un ruolo «educativo»? Definire chi è l'animatore, non è un contributo allo scoraggiamento, ma creare uno spazio preciso da occupare, sapere come ci si colloca, dare un volto e uno statuto epistemologico» alla figura, una dignità al ruolo.

Quando uno sa dove deve arrivare è più facile che inizi a camminare; coglie la distanza, ma saprà dove andare.

È importante allora proporre un progetto di maturazione umana anche per l'animatore: un indicatore di cammino, un criterio per una crescita armonica.

L'animazione ha il suo centro di gravità nella relazione animatore-gruppo. Tutto ciò che l'animatore fa, il suo comportamento, il suo modo di vivere la relazione con i membri del gruppo e con il gruppo nel suo complesso, è origine di notevolissimi condizionamenti.

Condizionamenti che possono agire nella direzione della crescita del gruppo, della sua maturazione e della sua liberazione oppure al contrario essere all'origine di regressioni, di involuzioni e di riduzione degli spazi di libertà e di coscienza al suo interno.

Per evitare che la relazione animatore-gruppo divenga la prigione del gruppo è necessario per prima cosa che l'animatore possegga un notevole equilibrio psichico, un buon autocontrollo e una stabile sicurezza di sé. Questo per evitare il più possibile, che l'animatore proietti le proprie ansie, le proprie frustrazioni, i propri bisogni e in definitiva la propria profonda insicurezza ed il conseguente bisogno di approvazione, sul gruppo e sulle persone che lo compongono.

Maturità come rapporto tra bisogni-atteggiamenti-valori

La nostra psiche consta essenzialmente di tre zone (strutture): la zona dei bisogni, degli atteggiamenti, dei valori.

^ La zona dei bisogni è la zona più intima del nostro io. Qui nascono le vere motivazioni del nostro agire, in modo a volte conscio, a volte inconscio. È una zona ricca di energia, carica dunque di positività, di vita. Tale energia è legata precisamente a due bisogni fondamentali: il bisogno dell'amore e il bisogno di realizzazione.

^ La zona degli atteggiamenti contiene le nostre predisposizioni ad essere e ad agire in un certo modo. Riguarda dunque la nostra condotta, le nostre azioni, ma rimanda implicitamente alle motivazioni di esse. Infatti un identico atteggiamento può scaturire da motivazioni diverse. L'atteggiamento è dunque in funzione o al servizio di precise motivazioni. Come tale non ha in sé energia, ma sfrutta quella dei bisogni o la forza dei valori.

^ I valori rappresentano la direzione, il punto di riferimento della propria condotta e di tutto il proprio dinamismo psichico.

Sono delle realtà ideali che il soggetto ha scoperto e che pone alla base come criterio determinante del suo agire. Hanno l'importante funzione di essere forza trainante.

Ma c'è una condizione: che il valore sia qualcosa che trascende (supera, va oltre...) il soggetto, la sua persona e il suo livello di vita, e che abbia delle caratteristiche di oggettività (non è solo lui a definirlo).

Una personalità matura dal punto di vista delle proprie funzioni psichiche è un soggetto il cui io è in una fondamentale posizione di apertura rispetto alle zone dei bisogni e dei valori, che sono tra loro comunicanti.

Maturità umana dal punto di vista dei contenuti

La persona «funzionalmente» matura è una persona aperta: all'io, al reale, al tu, ai valori.

La persona aperta all'io

^ Ha un concetto positivo di sé e si accetta: si ritrova positivo in quanto «portatore» di energie preziosissime, quali quelle di amore e realizzazione; accoglie e integra anche gli aspetti meno positivi di sé (errori, timori, deficienze varie) senza farne un dramma; sa essere autenticamente se stesso senza l'artificiosità di chi vuol apparire migliore di quello che è.

^ Sa usare costruttivamente la sua forza di volontà: è capace di prendere decisioni; sa assumersi responsabilità; ha un libero autocontrollo dei propri bisogni; sa lottare per il superamento degli ostacoli.

^ Ha raggiunto una personale stabilità affettiva: sa stare in piedi da solo, senza ricercare continuamente appoggi e puntelli; in lui prevale il desiderio di amare su quello d'essere amato; gode d'una sensazione di sicurezza interiore, non dipendente da altre persone (genitori...), né dall'appartenenza a un gruppo.

La persona aperta al reale

^ Si coinvolge profondamente in quello che fa: si dà totalmente nel proprio lavoro, nella propria occupazione; ritiene che vale la pena fare qualcosa di significativo, che solo lui è in grado di fare in un certo modo; è in stretto contatto con il mondo «reale», sa cogliere le situazioni di disagio, di dolore...

^ Si adatta costruttivamente alla realtà: non assume atteggiamenti da conformista

^ da gregario; senza voler spaccare il mondo sa rendere significativa e giustamente provocante la sua presenza.

^ Sa giudicare in modo retto persone ed eventi: nell'approccio alla realtà predomina la razionalità sull'emotività; sa comprendere il limite del suo simile e lo accetta anche quando diventasse un peso.

La persona aperta al tu

^ Sa amare l'altro in atteggiamento di libertà: ama l'altro per quello che l'altro è; ama anche quando la relazione non è più immediatamente tanto gratificante; ama anche coloro che non possono rispondere all'amore che offre loro; ama in modo adulto e all'occorrenza «forte», non in modo sdolcinato o sempre disposto a dare contentini all'altro.

^ Sa essere amico di uno, ma per amare di più tutti: è disponibile per una amicizia autentica; non erige barricate di incomunicabilità; ha una fondamentale fiducia nell'altro; sa pure aver bisogno, non se ne vergogna; sa «perdere» il suo tempo per l'altro; ha comprensione e pazienza e non impone nulla a nessuno.

^ È in grado di integrare la sessualità in un sistema adulto di vita: assume il prezioso potenziale energetico sessuale, ponendolo al servizio dei propri ideali, dandogli un orientamento di dono per gli altri; riesce a dare una precisa collocazione gerarchica alla sua sessualità entro il proprio mondo dei valori.

La persona aperta ai valori

^ Percepisce la vita come qualcosa di significativo: si pone di fronte alla vita non come colui che interroga, ma come colui che riceve continuamente delle domande; la sua esistenza gli appare come un compito personale, unico e irripetibile, affidato alla sua libertà e responsabilità.

^ Percepisce il «significato» come qualcosa di trascendente la sua vita: il significato del proprio esistere non lo ritrova «dentro» se stesso, ma al di fuori; decide di rivolgere la vita verso qualcosa che sta al di là dello spazio limitato della sua singola esistenza, che è presente in modo oggettivo e assoluto.

Indicazioni per l'uso del capitolo

Siccome il sussidio ha anche la pretesa di servire un corso base per animatori o di animare un campo-scuola per gruppi di animatori parrocchiali, in questa ultima parte del capitolo suggeriamo alcuni strumenti per l'accostamento dei vari argomenti trattati, che possono favorire il lavoro di gruppo. Si fa cenno ad alcuni strumenti e tecniche che compaiono alla fine del presente sussidio e quindi là si rimanda per un loro eventuale uso.

1. Per creare comunicazione tra i partecipanti

Quando si inizia un corso per animatori, prima di entrare in argomento è importante creare il massimo di comunicazione tra le persone e una riflessione su quello che ciascuno è, prima ancora di sedersi in funzione del ruolo da svolgere.

^ A questo scopo si può fare una presentazione di ciascuno agli altri in forma un po' strana e indiretta con queste fasi.

- Ciascuno si descrive agli altri come se fosse un fiume nel suo corso, parlando in prima persona: io sono un fiume che nasce tra le rocce, sono fatto di acqua limpida, scorro...

In questa maniera uno parla di sé indirettamente e si presenta agli altri con sufficiente libertà e disinvoltura.

- Segue una comunicazione del proprio nome (se già non ci si conosce) e provenienza.

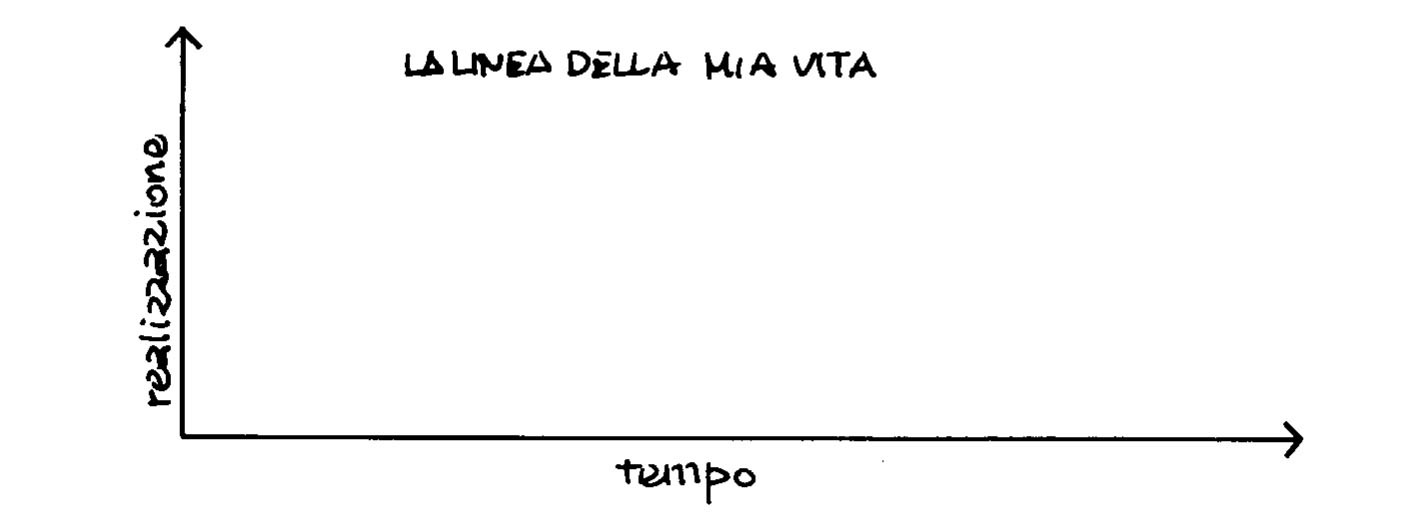

^ Attraverso un diagramma su un foglio personale ciascuno traccia la linea della sua vita che rappresenta la sua realizzazione maggiore o minore a secondo del tempo o dei momenti della vita.

Ciò fatto, spiega (o fa interpretare) la sua linea agli altri.

^ Infine ciascuno compila personalmente una scheda come quella che segue; una volta compilate, si raccolgono e vengono infine ridistribuite in maniera che nessuno si ritrovi in mano la sua scheda.

In questa fase ciascuno può esprimere una sua valutazione di un altro di cui ha sott'occhio la scheda.

Alla fine ciascuno riprende la prima scheda e legge le osservazioni che gli sono state fatte.

Alla fine di tutto questo lavoro è importante chiedersi in gruppo come si sono percepiti i vari momenti, quali sono stati i più imbarazzanti perché... ecc... Tutti questi esercizietti servono anche a sbloccare l'atmosfera di sospetto che c'è sempre tra giovani che si vedono per la prima volta o per togliere l'eccessiva sicurezza a chi crede di essere già sufficientemente in comunicazione con gli altri. Serve anche a far esperimentare comunitariamente quanto non si debba essere assolutamente «faciloni» nei rapporti con gli altri. Nello stesso tempo ci si guarda dentro per aiutarci a situarci come persone e a capirci di più.

2. Traccia per verificare la «domanda educativa»

- Con un disegno di gruppo (vedi pag. 81) ciascuno si esprime su questo mandato: I bisogni dei giovani.

- A questo punto è utile leggere le testimonianze date dalle pag. 5 ss. iniziali del capitolo.

- Dopo discussione formulare su un cartellone un identikit del giovane d'oggi.

- Confrontare il tutto con una relazione sulla condizione giovanile.

3. Per approfondire la figura di animatore prima della relazione

Se, immaginando di essere ad un corso di formazione di animatori, non si vuol partire a freddo con una relazione dell'esperto, si può utilizzare questo «gioco». L'animatore nella sua funzione si differenzia da altre figure educative che pure operano con gli adolescenti, quali il prete, i genitori, i tecnici (professori, allenatori, catechisti...).

Gli interventi si differenziano sia per quanto riguarda il tempo, sia per il contenuto.

Pensiamo alla continuità, per esempio, che ha la relazione genitori-figli rispetto a quella animatore-adolescente, caratterizzata sicuramente da maggior saltuarietà e limitata nel tempo.

A livello di tempo risulta facile pensare alle differenze dei diversi ruoli; a livello di intervento risulta più difficile, in quanto i ruoli possono sovrapporsi e in ogni caso hanno delle attenzioni educative comuni.

Tentiamo quindi di definire le diversità più evidenti, sapendo che tale schematizzazione è necessariamente limitante.

All'animatore, come già visto, spetta il compito di far convergere unitariamente il processo di educazione, socializzazione, inculturazione; ha quindi essenzialmente il compito di coordinatore.

Il compito dei genitori si differenzia notevolmente, in quanto seguono i ragazzi fin da quando nascono. Il loro compito primario è quello dell'educazione intesa essenzialmente come preparazione all'autosufficienza fisica, affettiva, psicologica.

Il ruolo del prete è abbastanza evidente, come ministro di Dio e quindi come «dispensatore» di sacramenti e come coordinatore e interprete a nome della Chiesa dei vari carismi; a lui compete però anche il difficile compito dell'animazione spirituale.

Su un campo diverso da quelli esaminati agisce il tecnico, sia egli catechista, allenatore, insegnante... Il loro compito è essenzialmente quello di trasmettere informazioni, dati, cultura pur con la coscienza che tale lavoro non è mai neutrale. Se è questo è vero, è utile aiutare il futuro animatore a vedere come si colloca un educatore (prete, allenatore...) rispetto alla persona che educa, al suo inserimento nella società, al suo rapporto con la cultura dell'ambiente.

Far riempire con una parola o una frase le caselle qui sotto riportate, poi discuterne assieme, formando un cartellone che racchiude le idee di tutti o il risultato cui si perviene nella discussione, quindi ascoltare la relazione sulle idee di pag. 13

La relazione potrebbe essere aiutata dalla distribuzione ai presenti dello schema litografato di pag. 15 così che chi ascolta a mano a mano lo compila, sentendo l'esposizione dell'argomento. Segue verifica.

4. Per verificare l'immagine di animatore che ha colui che si accosta a questo lavoro

- Associazioni libere sul mandato animatore» (cfr. p. 80).

- Confronto di esperienze già in atto che si vivono come animatori o su figure di animatori che si sono avuti.

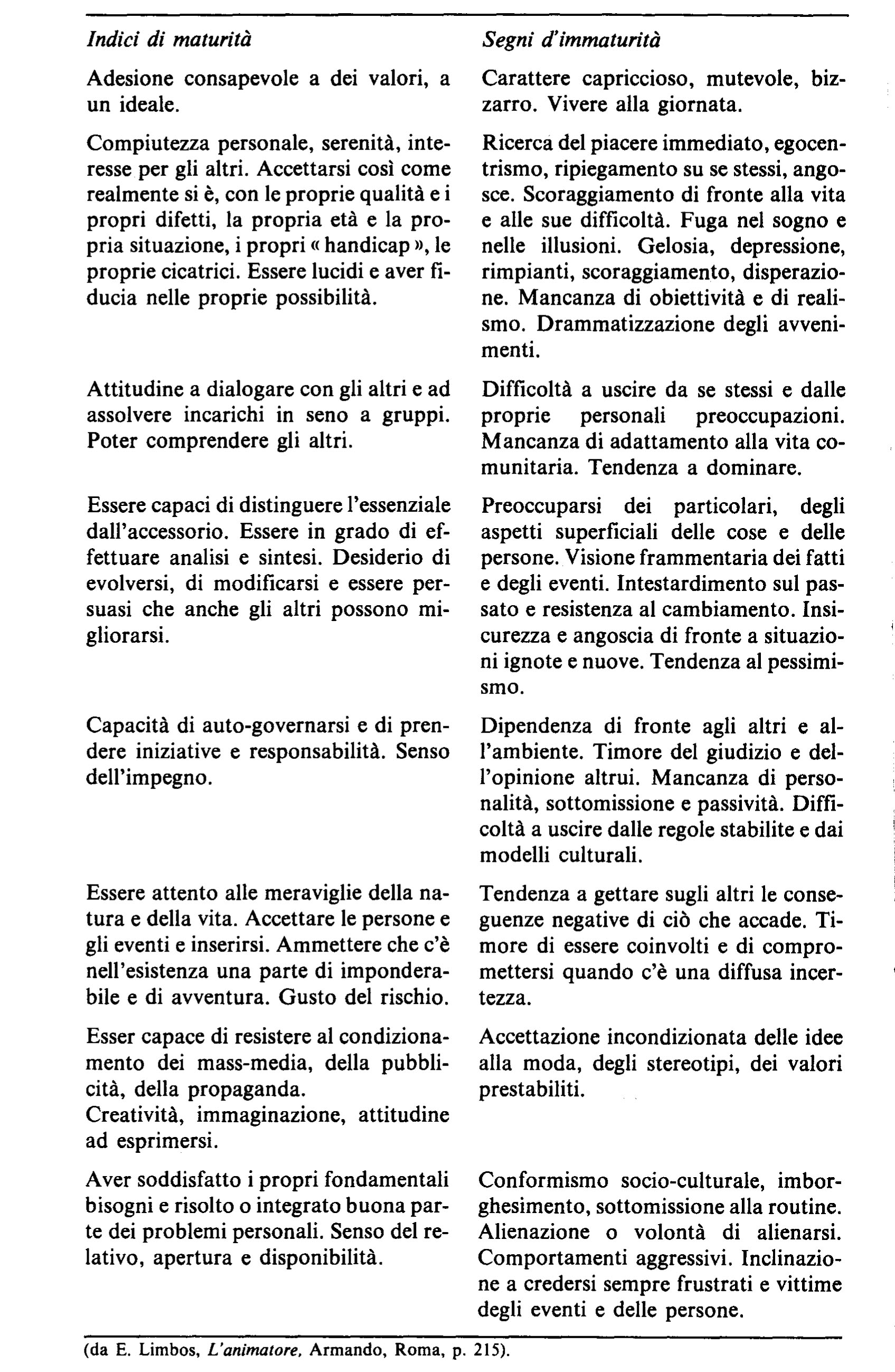

5. Per analizzare la propria maturità di animatore

Confrontarsi sul foglio sotto riportato segnando con una linea tratteggiata, o altro, i punti che ciascuno ritrova in sé e poi discuterne assieme.

Questo lavoro può essere fatto dopo la relazione sui contenuti di pag. 17 ss.

NOTA

(1) Per un approfondimento del concetto di animazione: Mario Pollo, L'animazione culturale: teoria e metodo, LDC, Torino 1979.