B. Bartolini - R. Tonelli

(NPG 1972-04-66)

Come proposta di servizio ai gruppi che si occupano degli anziani e ai tanti che sono sul piede di partenza, nell'attesa di un invito interessante, offriamo questo dossier.

Il lavoro è articolato in tre momenti, corrispondenti alle tre parti:

• il significato del servizio agli anziani, nella nostra società e in un contesto di esplicita scelta cristiana;

• la testimonianza di possibilità di intervento, dalla viva voce di chi ha provato;

• una rassegna di strumenti per impostare «tecnicamente» il servizio agli anziani.

Il sussidio può essere anche utilizzato come repertorio di annotazioni immediatamente operative, per proporre riflessioni su uno degli aspetti più cruciali della nostra esperienza di uomini della città della tecnica: il rapporto giovani/ anziani/società è una delle piattaforme in cui la credibilità di molte strutture esistenti si scontra con il progetto pasquale di Cristo.

PROSPETTIVE DI UN SERVIZIO GIOVANILE PER GLI ANZIANI

CHE NE FACCIAMO DEGLI ANZIANI?

La presa di coscienza del problema degli anziani passa attraverso una disponibile attenzione ai «fatti».

Di fronte a cifre, a prospettive, ad analisi... è impossibile restare indifferenti.

Se le cose stanno così, che ne facciamo degli anziani?

Si muore tardi

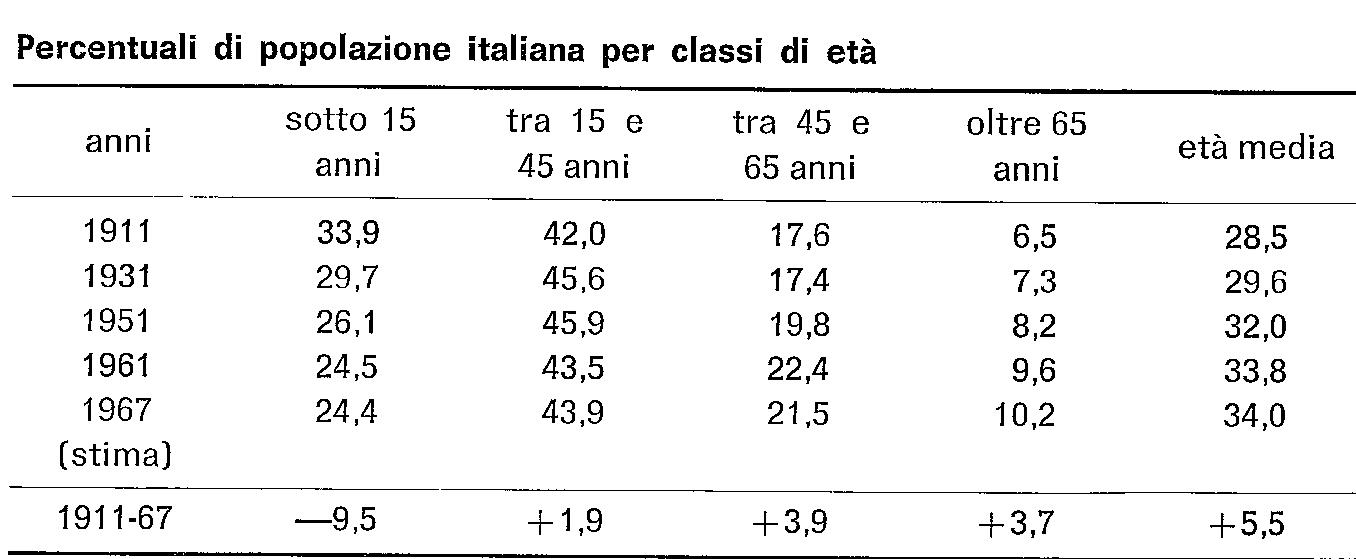

«La popolazione giovanile è in graduale decremento (negli ultimi 60 anni la diminuzione ha raggiunto il 9,5%), mentre la popolazione adulta è in lento ma graduale incremento (aumento del 2% circa) e quella in età superiore al 45° anno è in forte aumento (7,6%) o (Burgalassi).

Gli anziani in istituto sono una piccola percentuale.

«La popolazione in età (avanzata) rappresenta il 15% della popolazione totale e se noi ricordiamo che gli anziani in istituto sono poco più di 120.000, appare evidente che questi ultimi rappresentano soltanto 11,5% degli anziani stessi. Questo porta a considerare che ne esistono altri, molti altri, per il 98,5%, í quali vivono nelle proprie abitazioni, intendo con questo anche quelle dei parenti più stretti, come figli, fratelli» (Cuzzanití).

«Nel 1960 vi erano ín Europa oltre 200.000.000 persone anziane. Secondo statistiche abbastanza recenti, si può prevedere che in Italia dopo il 1970 saranno più numerose le persone che avranno superato i 50 anni di quelle che non avranno raggiunto tale età» (Maderna).

«In Italia si prevede che gli anziani passeranno dal 14% della popolazione, così come rilevato nel censimento demografico del 1961, al 17% previsto per il 1981, mentre gli ultrasettancinquennì sì avvicinerebbero, nel 1981, al 5% della popolazione totale» (da «Assistenza oggi», 4-1970).

L’egoismo, eterno emarginatore

«L'anziano dovrebbe stare in casa propria, contornato da persone che si occupano di lui e fare una vita il più possibile inserita nella società. Questo però è molto lontano da poter essere una realtà attuale.

Attualmente c'è il rigetto, attualmente la famiglia porta l'anziano in ospedale per acuti. Quando è guarito io mando a chiamare í familiari e questi spesso dicono che non possono portarlo a casa, anche se guarito, perché non sanno dove metterlo.

Uno, qualche tempo fa, mi ha detto: «Ho un cane grande. Quando l'ho portato a casa, la mamma ci giocava volentieri, perché era piccolo, ma adesso ha paura».

«Dia via il cane!». «No, dice, io al cane ci sono affezionato. La mamma la mandiamo ai cronici!» (Finzi).

«Sto affrontando in questi giorni un'esperienza che mi ha spinto a prendere la parola per sottolineare quello che ho osservato. Non faccio riferimenti specifici, ma vi dico semplicemente questo: ho toccato con mano, dopo vent'anni di attività ospedaliera, un problema che non credevo potesse esistere, che cioè giungono in istituto di ricovero, magari sorretti dai familiari, ma ancora camminanti, individui che nel volgere delle 24 ore vengono immobilizzati su tre rotelle, piantate sul pavimento, come oggetti facilmente spostabili, per comodità organizzativa di una casa che ne accoglie moltissimi» (Martini).

«Ho un caso particolare: donna di 78 anni, malata, madre di 5 figli vivi, ha un figlio operaio alla FIAT, senza carico di famiglia, con uno stipendio di 120.000 mensili, che rifiuta da molti anni al fratello che mantiene la madre di contribuire con misere 5.000 lire mensili. Ho conosciuto anche un caso peggiore: il figlio che mangiava gli assegni della madre» (Giuliano).

(le citazioni sono riprese dalla «tavola rotonda sull'assistenza medico-sociale all'anziano», promossa dalla città di Torino).

«L'urgenza di questa presa di coscienza è testimoniata dal processo di degradazione morale in atto: nel giugno 1967 il dott. K. Vichery proponeva al congresso medico di Eastbourne (Gran Bretagna) che non si intervenisse con cure di livello straordinario per prolungare la vita dei malati cronici e dei malati gravi oltre gli 80 anni di età. La indignazione contro questo primo passo verso la introduzione dell'eutanasia fu vasta: al dottore pervennero pure 3.000 lettere di consenso, indici che ispirazioni, magari inconsce, razziste e naziste, si camuffano sotto il manto di progresso e di benessere.

E dal disinteresse e dal cinismo si passa facilmente allo sfruttamento: il 13 gennaio 1971 viene scoperto a Roma un ospizio clandestino per vecchi; privo di autorizzazione, in condizioni igieniche e sanitarie disastrose; vi si ricoverano a prezzi esosi (da 50 a 90 mila lire al mese) i vecchi che nelle famiglie della società opulenta nessuno vuole più» (da «II Regno», 1971-7).

Emarginazione e strutture sociali

«Prendendo in esame l'occupazione lavorativa, troviamo che la tendenza generale riscontrabile in tutte le società alto-industriali, porta: a) alla diminuzione delle ore di lavoro; b) alla diminuzione della popolazione attiva; c) alla disoccupazione tecnologica.

La divisione sociale del lavoro è però assai diseguale, in quanto:

a) la diminuzione delle ore di lavoro è avvenuta secondo il principio della minima discontinuità: cioè 8 ore al giorno e 1 o 2 giorni liberi alla settimana, più brevissimi periodi di ferie (al massimo un mese);

b) la diminuzione della popolazione attiva è avvenuta invece secondo il principio della massima esclusione, cioè attraverso l'espulsione dal sistema produttivo (5 intere categorie sociali, quali le donne, i giovani e i vecchi, i non qualificati.

La legge fondamentale è perciò quella che potremmo chiamare della massima continuità e della massima esclusione.

In altre parole, se la attuale tendenza della società alto-industriale dovesse continuare, noi avremmo a lavorare essenzialmente gli uomini adulti di certe classi dai 30 ai 45 anni, con l'espulsione di tutti gli altri dal sistema produttivo-economico.

ll progresso tecnico-economico ha prolungato la vita media e ancor più le possibilità vitali, abbreviando l'infanzia e prolungando la giovinezza biologica; però l'utilizzazione istituzionale di queste possibilità non è avvenuta e si ha anzi contraddizione sempre più evidente fra potenzialità reali e sistema istituzionale di utilizzazione. Questa contraddizione può sboccare in un adeguamento delle istituzioni dominanti o nel soffocamento delle potenzialità (Alberoni, Classi e generazioni, il Mulino, pag. 16-17).

IL RIFLESSO SUI GIOVANI

Le osservazioni di Alberoni possono fornire una chiave di interpretazione delle «attività» di molti gruppi giovanili. La coscienza di essere esclusi dal sistema produttivo e perciò dall'inserimento sociale, spinge i giovani a cercarsi uno spazio per esplicare quelle capacità di cui si sentono portatori, in attività socialmente significative.

La scelta di un lavoro per il Terzo Mondo, la politicizzazione accentuata, alcuni servizi diventano, almeno come movente iniziale, l'alternativa alla esclusione cui sono fatti oggetto.

Nei gruppi più sensibili si avverte un raccordo con la situazione sociale degli anziani. Si scopre di essere, giovani e anziani, ambedue vittime di un processo di emarginazione, comune nei due estremi: sono emarginati socialmente i primi perché non ancora «pronti» a immettersi (non c'è spazio per loro), i secondi perché hanno dovuto lasciare il posto alla irruenza delle generazioni che salgono.

Quasi per... simpatia di classe, alcuni gruppi giovanili hanno scelto un'attività tra gli anziani.

Normalmente il servizio verso gli anziani affonda le sue radici in motivazioni più a carattere emotivo. Il raccordo con la «comune emarginazione» è spesso a livello inconscio. Ma intanto fanno qualcosa... Però, purtroppo, questi gruppi, coloro che fanno qualcosa per gli anziani... sono una minoranza, spesso esigua. Si scelgono strade più di moda... o si sceglie il disimpegno, magari mascherato con grossi proclami, o l'individualismo e l'integrazione fino al collo nel consumismo.

Da questo «fatto», il significato del sussidio.

• Può essere utile a mettere in movimento chi non si è ancora mosso; chi, forse, sta aspettando una proposta capace di far scattare le disponibilità. L'obiettivo è raggiungibile facendo «sbattere la testa» contro una realtà scioccante, contro uno sbocco diligentemente predisposto da un sistema irreversibile. A questo scopo l'abbondanza di particolari, di documentazione, di «fatti».

• Può essere utile, ancora, per guidare i gruppi, già impegnati in attività con gli anziani, ad approfondire il significato della propria scelta, per passare dall'emotività alla coscienza riflessa.

• Può essere utile, infine, per guidare tutti ad agire «tecnicamente», abbandonando l'onda pericolosa dell'entusiasmo, per scegliere gli strumenti più adatti. Forniamo una ricchezza di indicazioni bibliografiche, anche specialistiche, proprio per facilitare questa preparazione.

PERCHÉ LA SCELTA DEGLI ANZIANI?

Ci sono alcune cose da premettere, per rendere comprensibile e oggettiva la proposta di questo sussidio.

Generalmente ogni nuova suggestione ha la tentazione immanente di presentarsi come assoluta: tutti la devono scegliere... è la cosa più importante da fare... chi non si mette per questa strada, sbaglia tutto.

È una nuova forma di alienazione: l'alienazione della totalità, dell'integrismo, della «scomunica» facile.

Nella vita, le urgenze sono tante e tanto pluralistiche che c'è spazio per mille attività. Ciascun gesto è prezioso in sé, in quanto si fa risposta ad un'attesa. Il criterio di valutazione non è tanto intrinseco quanto funzionalistico... Un'affermazione del genere ha un limite. Da cogliere. per non slittare nell'inutile e dannoso relativismo operativo.

Ci sono urgenze che, di natura loro, sono prioritarie. Credere al servizio significa, prima di tutto, riuscire a cogliere la gerarchia delle attese e adattare le proprie disponibilità al quadro oggettivo delle necessità: in momenti di punta è necessario concentrare gli sforzi.

Quindi pluralismo nelle attività (non tutti devono fare la stessa cosa), ma pluralismo finalizzato ad una gerarchia dei bisogni. Per non servire con grossi discorsi politici... chi ha bisogno di un pezzo di pane, subilo, per non morire di fame.

Ma non tutto termina qui.

Esiste un secondo ritmo da evidenziare: il rapporto tra interventi straordinari e la normale situazione quotidiana. Nelle piccole cose di tutti i giorni, il servizio va sviluppato con totalità: non ci possono essere dei «vuoti», lasciati alla buona volontà degli altri. Nel ritmo straordinario, invece, gli interventi specializzati vanno compiuti da «specialisti». Un gruppo, in concreto, si preoccuperà «specialisticamente» di un settore di servizi, un altro di un secondo. I membri del gruppo, «a casa loro», riporteranno la sensibilità globale, come modo nuovo di essere e di agire.

Perché questa lunga premessa?

Traduciamola, utilizzando la categoria «servizio agli anziani».

Non tutti i gruppi dovranno inserire all'ordine del giorno il servizio diretto agli anziani. Ci sono molti altri settori da prendere in considerazione. Il problema degli anziani è però tremendamente urgente. Nel momento di operare la scelta di azione, non si può mettere sullo stesso piatto della bilancia il servizio agli anziani ed un'altra attività meno urgente: il peso umano è molto diverso. Qualsiasi scelta prioritaria e specializzata sia stata comunque fatta a livello di gruppo, ogni giovane dovrà nel ritmo quotidiano della sua vita, assumere «quel» modo nuovo di rapportarsi con gli anziani, che qui si prospetta. Sarà assumibile, questo difficile modo nuovo (difficile, perché contraddetto smaccatamente dalla nostra civiltà), proprio a partire da esperienze di «punta», compiute o personalmente, nel proprio gruppo, o da altri gruppi (e fatte rimbalzare nella propria esperienza).

Perché il «servizio agli anziani» rientra tra quelli prioritari?

Nel corso del sussidio il tema sarà ripreso e sviluppato. In questo contesto è sufficiente un accenno anche sfuggevole.

Gli anziani, nella nostra società, hanno attese urgenti e indilazionabili: attese sia a livello strettamente materiale, soprattutto quelli «ricoverati» (bisogno di pulizia personale e degli ambienti, movimento fisico...) che psicologico (solitudine, senso di inutilità, isolamento...), per non parlare di quelle che richiedono un intervento più specialistico (medico).

D'altra parte, l'intervento pubblico, per i ritardi burocratici, per la lentezza della legislazione, per la mancanza di mezzi economici (mancanza però dovuta molte volte a scelte prioritarie, a livello nazionale, nell'investimento dei capitali...), è insufficiente. E gli anziani non possono aspettare! C'è tutto uno spazio da colmare, in cui si potranno inserire i giovani con un loro apporto specifico, legato alla maggior disponibilità di tempo, di energie, di mezzi, di entusiasmo, di amore.

Per i giovani, inoltre, l'impegno per gli anziani può costituire un momento concreto di verifica dei valori di cui a parole si fanno paladini: riconoscimento della dignità dell'uomo (il quale resta persona a qualunque età); rifiuto di ogni discriminazione e perciò senso profondo dell'uguaglianza; l'attenzione agli ultimi, ai deboli, agli oppressi (nell'attuale società è certo che gli anziani costituiscono una categoria di deboli, di ultimi, di «oppressi»).

L'esperienza è molto maturante perché mette a contatto con una vita vissuta, con una esperienza sofferta, significativa almeno come testimonianza. Mette nell'occasione di scoprire la gratuità totale del lavoro, al di là di una certa gratificazione psicologica che può provenire da gesti grossi, facilmente applauditi e citati sulle pagine della cronaca. Fa toccare con mano i punti grippati di una società che ha bisogno di creare processi di emarginazione così inumani, per sopravvivere: si tocca con mano il rapporto consumismo/emarginazione, lavoro/produttività ed efficienza, tante volte denunciato ma a livello soltanto retorico. Chi passa ore ed ore vicino agli anziani, forse rinuncia alle avances solo verbali, per arrovesciare la propria vita.

I giovani infine che hanno avuto contatto con gli anziani, di un ricovero per esempio, sono diventati diversi tra le quattro pareti di casa propria. La scoperta della tristezza esistenziale dell'anziano «ricoverato» matura un modo diverso di rapportarsi con il nonno, con l'anziano, anche quando esso intralcia i sogni giovanili; guida a saldare il salto di generazioni, obbligando a prendere l'iniziativa di raccorciare le distanze.

ZONE DI INTERVENTO

Le forme di assistenza pubblica per anziani sono molte.

«Assistenza oggi» (1970 /2, cfr. le note bibliografiche) pubblica una rassegna dei «centri per anziani», ispirandosi a modelli già attuati nei paesi stranieri. Queste forme di assistenza, in Italia, sono appena agli inizi. Ne viene presentata la fisionomia per stimolare gli enti pubblici e privati alla realizzazione.

Diamo questa indicazione per offrire un'informazione ai giovani di quello che si fa e delle possibili prospettive. Inoltre, per indicare le zone di intervento loro più funzionali. È infatti evidente che molte forme di assistenza esulano dalle possibilità dei giovani; mentre in altre la loro presenza è preziosa e altamente funzionale.

– L'ospedale diurno.

È una istituzione per la quale i malati sono curati durante la giornata. Essi tornano a casa propria per il pasto serale e per la notte.

–L'asilo diurno.

Si tratta di una struttura opportunamente prevedibile per quella zona di anziani, realmente tali (e quindi in linea di massima ultrasettancinquenni), con una limitata autosufficienza, e che non hanno la possibilità di vivere in famiglia durante il giorno, sia a causa della particolare protezione di cui hanno bisogno, sia per l'assenza dei familiari che si recano al lavoro.

– Il club.

Esistono molti tipi di clubs: in generale sono centri dove l'anziano sufficientemente autonomo può recarsi e dove trova possibilità di giocare, di incontrare altre persone, di partecipare a varie attività, come concerti, recite, concorsi...

– Clubs terapeutici e centri diurni.

Il loro obiettivo è più o meno quello degli ospedali diurni, ma in genere i servizi sono più semplici, in quanto lo scopo principale di essi è occupazionale: vi si pratica talora la fisioterapia, sempre la terapia occupazionale.

– Centri diurni di assistenza.

Essi hanno servizio di consulenza psicologica, informazione, biblioteca, restaurants, pasti a domicilio.

– Centri geriatrici.

Ne vengono prospettati di tre tipi. II primo tipo ha una struttura fondamentalmente assimilabile ad una struttura poliambulatoriale; un secondo tipo si avvicina di più ad una struttura polivalente, con prestazioni sociali e sanitarie; il terzo tipo si caratterizza, invece, con funzioni sostanzialmente diverse e più chiaramente di coordinamento e di collegamento di altri servizi e centri specifici.

A questa rassegna va aggiunto il classico istituto per anziani (ricovero), l'istituto geriatrico, che fondamentalmente è un ospedale specializzato per anziani, e le nuove forme di assistenza domiciliare.

La panoramica di esperienze concrete, presentate più avanti, in questo sussidio, documentano possibilità operative di presenza ad alcuni di questi livelli; a quei livelli, soprattutto, in cui è più utile l'apporto di gruppi giovanili.

STILE D'INTERVENTO

Il confronto con varie esperienze ha evidenziato alcune caratteristiche che dovrebbe assumere l'intervento a favore degli anziani, perché possa veramente diventare un «vero» servizio.

Ne tentiamo un elenco, almeno approssimativo.

La disponibilità e l'amore con cui i gruppi interessati «revisioneranno» l'esperienza che conducono, completerà la rassegna e soprattutto la renderà aderente alla realtà spicciola in questione.

Una preparazione seria: gli anziani sono persone

facile che i giovani venendo a conoscere situazioni di profondo disagio e di sofferenza, vogliano «partire» subito, sull'onda dell'entusiasmo e della generosità.

A questo punto, il responsabile del gruppo deve esercitare la funzione di... freno. Il servizio agli anziani non può essere un'avventura! O uno sfogo di attivismo, quasi un investimento delle proprie energie esuberanti. La prima cosa da fare è una preparazione seria agli impegni che si vuole assumere. Preparazione significa:

• studio generale sull'anziano, sulla sua psicologia, sulle sue attese, sui suoi problemi (e per questo è utile la bibliografia specializzata che indichiamo più avanti);

• conoscenza specifica della situazione locale in cui si vuole intervenire, per individuarne le urgenze, le priorità, e perciò le modalità di intervento.

• raccordo con i tecnici (assistenti sociali, centri assistenziali del comune, delegazioni dell'A.A.I.).

La costanza nel servizio

Piuttosto che iniziare un'attività che poi verrà sospesa, è meglio non cominciare affatto. Mentre in attività d'altro genere, il ricambio non è molto problematico, in questo contesto, per le esigenze specifiche dell'anziano, l'assenza di costanza è deleteria.

Facendo l'elenco delle caratteristiche che dovrebbe assumere un buon servizio agli anziani, non abbiamo messo in primo piano... l'amore. Non perché non ci si creda, ma per la paura della retorica. La «forma»

dell'amore è la costanza e la continuità del servizio. Un servizio obiettivamente difficile.

Due testimonianze valgono più di mille raccomandazioni.

Un medico afferma:

«Per gli anziani può fare molto il volontario, cioè quelle persone che s'impegnano a venire qui a trovarli, a fargli un po' di compagnia, magari a portare fuori quelli che non sono in grado di uscire da soli.

A Natale, a Pasqua, arrivano centinaia di benintenzionati col pacchetto di dolci e col regalino, ma questo – secondo me – è quasi controproducente: si creano così bisogni che non vengono più soddisfatti fino alle prossime feste, attese che vanno deluse. Gli anziani hanno bisogno soprattutto di un rapporto umano. I parenti che vengono a trovarli fanno lo stesso errore: vengono di rado, con il regalo in mano, e non sanno più nemmeno parlarci insieme».

A lui fa eco un cappellano di un istituto per anziani:

«Sì, il volontario risolverebbe tanti problemi. Vengono parecchie persone, molti giovani, ma dopo un paio di volte non si fanno più vivi. Quelli che si impegnano davvero, sono pochi. Gli entusiasmi astratti si scontrano con la realtà, spesso spiacevole, e i volontari fanno marcia indietro».

Un rapporto tra adulti

Le parole di un medico-psicologo chiariscono a perfezione il modo di mettersi in rapporto con gli anziani. Il difetto più grave da evitare è il pietismo e il paternalismo. La virtù più necessaria: la comprensione.

«Soprattutto è questione di comprensione, e bisognerebbe che chiunque tratta con gli anziani ne avesse. Si crede magari che certi vecchi capiscano poco, e invece capiscono molto più di quanto non si creda. Solo, bisogna programmare " tempi lunghi ". Se con una persona in perfetta efficienza può bastare un quarto d'ora a chiarire un problema, con un anziano c'è bisogno magari di tre quarti d'ora.

E bisogna anche cambiare l'atteggiamento con cui ci si rivolge ai vecchi: non dev'essere di sopportazione, di larvato paternalismo o peggio ancora di pietismo. L'uomo non deve mai cessare di essere un protagonista, e bisogna che questo suo diritto gli venga assicurato fino alla morte! Quando si sentono " oggetti ", e non più " soggetti ", i vecchi crollano, e abbandonano la partita».

Raccordo con il personale specializzato

Ogni centro ha un suo personale. Evidentemente ogni servizio va raccordato e programmato in sintonia con esso.

In questo contesto sembra opportuno lasciar... fuori dalla porta tutte le impazienze e i sogni rivoluzionari a breve scadenza.

Il gruppo come luogo della maturazione-azione

Non è possibile mettersi da soli in un simile servizio, a meno di personalità particolarmente dotate o di una vocazione speciale.

Il gruppo è il luogo normale di maturazione e azione, anche in questo contesto.

Parlare di «luogo normale» significa che tutta la preparazione previa va maturata in un clima di gruppo; che l'azione di intervento diretto è gestita da un gruppo, anche per assicurare, attraverso il ricambio, quella costanza sopra ricordata; che è il gruppo chiamato a revisionare l'esperienza vissuta, per interiorizzarla, per maturarla in motivazioni capaci di sostenere anche quando crolla l'entusiasmo (e l'entusiasmo crolla presto, al dire di chi ci ha provato...).

Impegno politico e «politica del samaritano»

Tocchiamo, con questo enunciato, uno dei punti nodali della questione: il superamento della fase puramente «caritativa» (intesa nel senso strettamente settoriale e di singole soluzioni senza alcun raccordo con la globalità dei problemi).

Il problema degli anziani non può essere risolto se non a livello di cambio sociale. D'altra parte non è possibile chiedere agli anziani di aspettare tempi migliori: per loro, aspettare significa morire. Dunque si pone il problema di un'azione condotta a due livelli: impegno politico globale e «politica del samaritano», di colui cioè che scende da cavallo e soccorre immediatamente il ferito.

Per maggior concretezza, evidenziamo la nostra posizione mediante affermazioni complementari:

• Un grosso lavoro per gli anziani è quello «indiretto», di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e della educazione delle coscienze. Per questo, organizzare giornate di studio, fare delle inchieste, denunciare situazioni, dare aiuti finanziari... significa lavorare in concreto per risolvere «queste» situazioni.

• Caratteristica dello stato moderno è l'assunzione di tutti i servizi sociali. Dunque il compito di risolvere il problema degli anziani spetta agli enti pubblici. E coloro che intervengono come volontari non dovranno mai lasciarsi utilizzare per incarichi sostitutivi di atti professionali, compresi nei mansionari del personale ausiliare e tecnico.

• Di fatto gli enti pubblici sono spesso inadeguati. Mentre si portano avanti le necessarie recriminazioni, gli anziani vanno serviti. Il volontario fa opera di supplenza.

• Infine resta il limite intrinseco del potere: lo stato potrà pagare il personale per i vari servizi, ma non potrà mai costringerli «all'amore». Dunque ci sarà sempre uno spazio non istituzionale per il volontariato, per curare il rapporto interpersonale.

PROFESSIONE E VOCAZIONE

Nel mondo attuale la concezione dominante della professione è minacciata da alcune gravi tentazioni: può essere vissuta fondamentalmente come affermazione di sé, come dominio e sfruttamento degli altri, come scavalcamento sociale fino a creare «nuove caste», come strumento di guadagno, come privilegio.

L'esperienza del volontariato può avere per il giovane la funzione di aiuto ad una scelta professionale, intesa come vocazione, come modo concreto del servizio di amore.

Se poi il giovane è cristiano, inserirà queste motivazioni umane nel contesto specifico della fede. La professione allora diventerà il modo concreto di essere sacramento di Cristo per il prossimo e per la costruzione di «cieli nuovi e terre nuove».

PERCHÉ QUESTI DISCORSI IN UNA RIVISTA DI PASTORALE?

Al termine della lunga introduzione, potrebbe affacciarsi, in qualche lettore, il dubbio di «fuori tema». Il discorso è stato in alcuni momenti (e lo sarà in seguito), talmente tecnico, da offrire l'impressione di slittare ai margini della scelta pastorale.

Forse è opportuno chiarificare le funzioni.

Ritornano in questione le scelte con cui si vuole caratterizzare la nostra pastorale giovanile: inserimento «del pugno di lievito nella massa di farina» della vita quotidiana: come stimolo ad un'azione qualificata (il cristiano fa servizio alla «verità» dell'uomo, alla scoperta delle sue dimensioni più autentiche) e come animazione di amore, di coraggio a procedere nonostante tutto, di testimonianza di speranza.

• Il problema degli anziani provoca il giovane cristiano e i gruppi giovanili «ecclesiali». Li provoca come cittadini di questo mondo.

«Passare oltre» significa rinunciare alla verità della loro fede. Perciò la rivista fa servizio pastorale quando si fa portavoce di «questa» provocazione, che corre sul filo della vita di tutti i giorni.

• Il giovane cristiano e i gruppi ecclesiali rispondono a questa vocazione pasquale, qualificando il loro servizio fino allo spasimo, per l'amore che portano alle persone nel segno di Cristo e per l'onestà professionale di sentirsi collaboratori di Uno, altamente specializzato. Quindi si fa servizio di animazione pastorale, invitando a specializzare la propria attività, contro ogni faciloneria e genericismo.

• Il cristiano si qualifica per un modo nuovo di vivere il proprio impegno specialistico: per la dimensione di amore, per la consapevolezza esplicita di essere in un progetto pasquale. Si fa servizio pastorale accentuando queste dimensioni, all'interno delle sottolineature tecniche.

Tutto questo, in genere.

Ma c'è qualcosa di più.

L'anziano ha bisogno di stare meglio: ha bisogno di comodità, di amicizia, di non sentirsi inutile.

Ma ha soprattutto bisogno di speranza. Il tempo della sua vita va spegnendosi. Gli crollano addosso tutti i sogni, cullati con rinnovata tenacia. Dal suo angolo prospettico, la vita viene illuminata.

O una luce nuova, sconvolgente, dà senso a tutte le cose. O tutte le cose, ridimensionate nel decorrere degli anni, si sfuocano in un fondale privo di ogni significato. L'anziano muore per mancanza di speranza. Nessuna prospettiva politica, nessuna rivoluzione strutturale... gli può far rinascere la speranza.

Ha bisogno di Cristo. Ha bisogno di giovani che gli testimonino la speranza che è Cristo. Ha bisogno di tuffarsi in un contesto di fede, dove ciò che conta sia diverso da ciò che appare.

Ci sono cose di cui ha bisogno, che tutti gli sanno dare.

Ma solo gruppi ecclesiali vivi gli possono dare la cosa più importante che va cercando, anche senza accorgersi, che va cercando con l'ardore con cui tiene in serbo gli ultimi brandelli di vita che gli restano. Per questo (evidentemente le prospettive sopra accennate sono ben lontane da un tentativo di cattura all'ultimo momento...), forse, il servizio agli anziani può essere prioritario per i gruppi ecclesiali.

QUALCUNO SI È MOSSO: RASSEGNA DI ESPERIENZE

Come sempre, ci pare importante partire dalla realtà, dal concreto. Molti gruppi già lavorano per gli anziani. Hanno quindi qualcosa da dire. Abbiamo incontrato quattro «esperienze». Le abbiamo scelte tra quelle «normali», perché il ritmo della vita corre sul filo della normalità. Ma, nella scelta, si è cercato un raggio di interessi vasto e pluralista. Ogni «esperienza» ha un suo messaggio particolare. La sintesi dei messaggi può «dire» qualcosa a chi è interessato alla proposta contenuta in questo sussidio.

12 ANNI DI SERVIZIO: I VALORI EDUCATIVI DI UNA ESPERIENZA

Da 12 anni, il sacerdote incaricato dell'insegnamento della religione di un liceo statale di Mondovì (Cuneo) conduce gruppi di liceisti, per una giornata al mese, al Cottolengo» di Torino. Una volta al mese, ma in una domenica «fissa», qualunque tempo faccia e con priorità su tutti gli altri impegni. Un giorno di lavoro duro, inserito in 4 ore di viaggio (tra andata e ritorno), a contatto con la sofferenza.

I giovani curano la pulizia del malato, della sua stanzetta, gli cambiano le lenzuola. A pranzo, molti ricoverati hanno bisogno di essere imboccati. Nel pomeriggio, i giovani «stanno» con gli ammalati. Parlano con loro, giocano. La giornata termina con la celebrazione in comune dell'eucaristia.

12 anni di esperienza sono tanti: da educatore attento e riflessivo, egli ha colto un mondo di risvolti nascosti, ha toccato con mano il lento ma progressivo crescere in maturazione dei suoi giovani.

Gli abbiamo chiesto il significato e il valore della «scelta».

Ci sono tanti modi per impegnare i giovani. Lei ha fatto una scelta precisa. La proposta presentata ai suoi alunni è stata sempre univoca: il servizio agli ammalati cronici, agli anziani e invalidi. Perché?

All'inizio della mia esperienza, il motivo è stato di ordine pratico. Volevo proporre ai miei giovani qualcosa di concreto da fare. Qui... non c'è molto. Nel nostro paese non ci sono sacche di miserie, come nelle periferie delle grandi città. E i giovani, almeno all'inizio, hanno bisogno di situazioni che prendano. Ma poi ho scoperto i grossi valori educativi presenti nella nostra scelta. E non ho più cambiato.

La miseria fa restare a bocca aperta. Non è possibile tornarcene a casa con la coscienza tranquilla di aver risolto tutto. Abbiamo solo aperto il conto con i nostri debiti. II «Cottolengo» va avanti benissimo anche senza di noi. Forse, qualche volta, siamo d'intralcio.

Ancora: può sembrare strano, ma dalle visite traiamo una iniezione di ottimismo. Ce lo infondono le suore e i fratelli: fanno un lavoro estenuante, ma non sono «logori». Sembra quasi che dal lavoro ritrovino la forza per ricaricarsi, per essere sempre «nuovi».

E ce lo dà il lavoro che facciamo. Gli studenti sentono di essere inutili, di non aver un discorso serio da portare nella vita. Affogano nel benessere, ma si sentono vuoti, inutili...

Scoprire di «essere capaci di fare qualcosa», loro che non hanno mai creduto nella possibilità di far qualcosa di serio, ridà fiducia, fa ricrescere i progetti. Essi avvertono, quando per esempio riescono a far sorridere qualche ammalato, di avere delle risorse che la scuola non ha saputo esplicitare...

C'è un altro aspetto, molto importante.

La nostra esperienza è un'ottima terapia d'urto. I ragazzi prendono coscienza delle situazioni di miseria, di sofferenza «vicine». Dopo un po' mi propongono di non andare più al «Cottolengo», per lasciare il posto ad altri. E incominciano a lavorare qui: case di riposo, ricoveri, istituti. Dai «viaggi» a Torino una volta al mese, scaturisce un impegno quotidiano qui.

Per molti ragazzi, infine, capita quello che è successo ad uno. Un giorno un ragazzo mi ha detto: Che idiota sono! Non ho mai ringraziato Dio di avere due gambe, un corpo integro, una mente che ragiona... Non mi era mai venuto in mente che fosse un privilegio... Potrei anche non averlo!

Quelli che ha elencato sono valori umani molto densi. Come sacerdote, però, si è certamente posto il problema di una maturazione esplicita sulla linea della fede. Le pare che il contatto con ammalati e anziani possa guidare in questa prospettiva? E come, a partire dalla sua esperienza?

Nei primi anni, portare un ragazzo al «Cottolengo» e catturarlo... era la stessa cosa. Più di una volta la messa conclusiva della giornata di lavoro era preceduta da abbondanti confessioni.

Andare era sinonimo di conversione.

Adesso non è più così. Almeno esternamente.

Le nuove generazioni sono meno sensibili allo choc, all'urto. E forse è un bene, perché ogni scelta diventa più obiettiva, più consapevole.

Mi pare significativo che i giovani scoprano, lentamente ma sicuramente, «valori» esplicitamente cristiani, anche se non li sbandierano in gesti esterni. Avvertono, per esempio, che l'amicizia, l'amore è più urgente dei piccoli servizi che possono fare. Avvertono che gli ammalati vanno trattati «come compagni di scuola» e non come «inferiori» o come bambini. Portano dischi, giornali... mai dolciumi, per fare un esempio.

La scoperta poi della sofferenza vicina, di cui parlavo prima, mi pare enormemente importante.

Personalmente ho quasi paura delle grosse emozioni. Lasciano il tempo che trovano.

Qualche volta avvengono reazioni di carattere religioso contrario. Mi spiego.

Di fronte alla sofferenza, qualche giovane esclama: come mai Dio permette queste aberrazioni?

Ma si tratta di casi molto rari.

Lentamente tutti o quasi tutti, anche quelli indifferenti, si mettono alla ricerca di Dio.

E si noti che si tratta di» licei sti»: di ragazzi che stanno bene, che hanno tutto, che non hanno molta dimestichezza con preti e chiesa...

Ci sono ragazzi che scelgono una facoltà universitaria in base alla esperienza che abbiamo fatto. Per molti, medicina» diventa una vocazione.

Insomma, per me, le giornate passate al» Cottolengo», sono giornate di» ritiro spirituale». Mi pare, in base alla mia esperienza – non posso giudicare oltre – che la scelta risponda ad una vera grazia del Signore.

Forse non sempre e non immediatamente i giovani riescono a percepire i valori che lei ci ha elencato.

Voi sentite il bisogno di un approfondimento dell'esperienza, per coglierne i valori presenti?

Sì. Mi sento responsabile di aiutare i giovani a cogliere fino in fondo il significato dell'esperienza che vivono. Non sarebbe onesto fermarsi a metà. Hanno diritto a questo: dopo aver compiuto dei gesti così generosi, troncare tutto sarebbe un tradimento!

Parliamo dell'esperienza in classe, durante la lezione di religione.

Ci riflettiamo in gruppo. Anzi, dopo i primi tentativi falliti, facciamo in modo che tutto il nostro servizio sia un'esperienza di gruppo. Per noi è molto importante quella mezz'ora in cui ci raccogliamo per mangiare un panino assieme, a metà giornata di lavoro.

Poi parlo molto anche a livello personale.

Dico: credi in te stesso? ti senti» riconosciuto da Dio», per il fatto di essere chiamato per nome a fare qualcosa?

Cerco poi di condurli ad allargare l'esperienza: abbiamo solo aperto, alla prima pagina, il libro della miseria. Dobbiamo sfogliarlo fino in fondo. Così ci prendiamo le nostre responsabilità nei confronti dei poveri, degli sfruttati, del Terzo Mondo, delle missioni...

Lo sbocco è sempre uno: cercare esperienze di amore, di comprensione, di impegno, «vicine». E scegliere una professione sociale che permetta di sviluppare tecnicamente questa «vocazione».

UN SERVIZIO AL RICOVERO PER «FAR USCIRE» DAL RICOVERO

Abbiamo fatto un campo di lavoro. In una pausa, siamo stati a visitare un ricovero di vecchi. L'esperienza ci ha colpito. Terminato il campo di lavoro, abbiamo deciso di continuare il nostro «servizio» ai poveri, lavorando nel ricovero».

Questa è la «vocazione» di un gruppo di giovani, legati ad un movimento di estrazione ecclesiale.

La scoperta della realtà, la provocazione delle cose, fa passare da un servizio generico ad una scelta specifica. E, come conclusione, alcuni del gruppo si pongono già dei problemi di tipo professionale: il progetto del domani come modo di rispondere, a livello tecnico, alle urgenze avvertite.

Che cosa fate al ricovero?

Una cosa sola: cerchiamo di vivere vicino alle persone che sono ospitate nel ricovero.

Abbiamo una triste impressione: essi vivono affogate nella solitudine. Hanno bisogno di amicizia, di qualcuno che faccia sentire un po' di affetto e di comprensione.

Abbiamo conosciuto delle ragazze che sono al ricovero perché non hanno nessuno; persone non volute, escluse dalla società.

Qualcuno potrebbe fare qualche lavoro. Ma nessuno gliene offre la possibilità. E così si intorpidiscono. Si rendono incapaci con le loro stesse mani. Ma la responsabilità è di coloro che hanno voluto disfarsene...

Che cosa facciamo? Tutto ciò che loro ci chiedono!

Ci fermiamo tutto il giorno con loro. Se vogliono parlare, parliamo. Se preferiscono giocare, giochiamo.

Siamo a loro completa disposizione. Sono loro che devono accettarci o meno. In una parola, dividiamo la vita con loro.

È una situazione triste, quella che avete descritto. Possibile che siano ospitate persone attive, capaci di essere inserite nella società?

Purtroppo è così.

Abbiamo un progetto preciso. Forse utopico. Ma ci pare fondamentale. Vogliamo lavorare perché chi può uscire dal ricovero, esca; torni a vivere. Abbiamo già trovato un posto di lavoro a mezza giornata, per una ragazza. Ritorna a vivere, davvero.

Ci pare fondamentale. Il ricovero, così come è, non deve esistere più, almeno per molti ospiti. Serve ad annientarli, lentamente ma inesorabilmente. Abbiamo la coscienza di avere un impegno sociale da portare avanti. Stiamo lottando perché diminuiscano questi casi di solitudine, di isolamento. Stiamo combattendo una nostra battaglia di sensibilizzazione dell'opinione pubblica a proposito dell'inumanità di questa situazione, della necessità di una vita in famiglia, per tutti.

Ma per rendere vera questa nostra denuncia, intanto lavoriamo a fondo all'interno del ricovero, per dare un po' di affetto, un po' di speranza, per ridare la capacità di sorridere ai ricoverati.

Ci pare di essere accettati. Ci hanno capito. Ormai è nato, tra noi e loro, un legame affettivo.

Una ragazza del gruppo ha provato sulla propria pelle la scoperta che gli altri hanno fatto attraverso il contatto con la sofferenza.

Si inserisce di getto nella conversazione. Le sue parole sono una esplosione: una denuncia, una raccomandazione piena di amore, una speranza.

Sono vissuta 8 anni in un collegio per ragazzi poliomielitici.

Anche da noi venivano gruppi di giovani dalle parrocchie.

Venivano a farci divertire alla domenica, a portarci le caramelle...

Notavo che le bambine piccole erano contente di quelle visite. Non vedevano l'ora che i ragazzi tornassero. Noi più grandi, invece, non ne potevamo più! Avevamo la coscienza che tutto questo era tremendamente sbagliato. Quei giovani venivano a farci divertire. E poi se ne andavano. Non ci davano altro. Ci addormentavano con le caramelle.

Noi non avevamo bisogno delle caramelle. Avevamo bisogno di non sentirci isolate. In pratica, invece, eravamo delle emarginate, in questo collegio. Le suore si preoccupavano di farci intravedere il modo di entrare nella società, ci davano la loro amicizia e la loro stima. E ne avevamo davvero bisogno.

Ma erano solo parole. Non è importante dire che possiamo avere un posto, come gli altri, nella società. Dobbiamo averlo, questo posto. Dobbiamo poterci sentire, da noi, normali, capaci di agire, di essere...

Sono contraria a questi istituti. Vanno aboliti.

Sono, a mio parere, conseguenza delle strutture di una civiltà che ha bisogno di emarginare i poveri, i vecchi, coloro che non producono... La mia è un'esperienza personale, sofferta!

Da luglio mi trovo a casa. Mi sono trovata malissimo.

Non conoscevo il mondo. Mi sentivo straniera, estranea, fuori posto!

L'ambiente chiuso dell'istituto non mi ha permesso nessun contatto concreto di inserimento nella società.

lo vado in giro e mi sento gli occhi addosso. Mi sento un'esclusa. La gente tende ad emarginarmi, sempre...

Ho trovato un gruppo di ragazzi. Mi sono fatta avanti. Non tanto perché mi interessi il Terzo Mondo, quanto per incoraggiare me stessa ad inserirmi, per darmi la coscienza di essere capace di fare qualcosa. Sentivo di stare morendo, ogni giorno, lentamente... se non avessi trovato uno sbocco.

Ora rivivo. Mi sento diversa.

Voglio dire una cosa sola: i gruppi che vanno dentro gli istituti a fare servizio, possono diventare un principio di conservazione, tendono ad emarginare ancora di più, ad addormentare con le caramelle...

È importante invece lavorare per «tirar fuori»: per dare un posto nella vita. A chi ha diritto di avere un suo posto, per quello che è.

Il vostro impegno è a livello di gruppo? Sentite il bisogno di utilizzare lo spazio del gruppo per riflettere sulla vostra esperienza?

Il nostro è un piccolo gruppo all'interno di un «gruppo». Il gruppo è globalmente impegnato per il Terzo Mondo. Noi abbiamo scelto di vivere il progetto globale del gruppo, lavorando in un ricovero.

Non ci è sempre possibile riflettere a livello di tutto il gruppo sulla nostra esperienza. Lo facciamo tra noi. E, molto, a livello personale. Certe esperienze costringono a pensare. La riflessione ci diventa spontanea. Non c'è bisogno di fare programmi... Ogni tanto, il nostro studio è più tecnico: cerchiamo assieme che cosa è possibile fare, di più concreto, come sbloccare le situazioni, come tentare di inserire nella vita i ricoverati più sani...

UN SERVIZIO «PROGRAMMATO»: I PIONIERI DELLA CROCE ROSSA

Nell'estrema periferia di Torino, affumicato dagli scarichi delle potenti ciminiere delle «ferriere», esiste un club per anziani: una serie di ambienti, gestiti dall'amministrazione comunale della città, ove si incontrano gli «anziani» della zona, per occupare i pomeriggi.

Il club ha un'assistente sociale che cura la parte tecnica, amministrativa, di consulenza; è in rapporto con medici per esigenze di ordine terapico. Offre strutture per utilizzare il tempo libero: giochi, ascolto di dischi, gite, conversazioni, proiezioni.

Animatori di queste attività sono un gruppo di giovani «pionieri della Croce Rossa Italiana».

La scelta del servizio è più generale. I «pionieri» fanno un corso di preparazione specialistico e poi scelgono una branchia di servizio diretto. Spesso, la scelta è «orientata» in base alle disponibilità e alle urgenze. Per questo, molti dei giovani che fanno animazione in questo centro ricreativo per anziani, hanno dovuto «riscoprire», dopo i primi contatti, una propria vocazione specifica di servizio diretto agli anziani.

Quando il vostro gruppo ha preso in carica l'animazione di questo club, come stavano le cose?

Mancavano parecchie strutture che noi pensavamo importanti per una piena animazione del tempo libero. Non ci è stato difficile procurarcele, attraverso l'intervento della pubblica amministrazione.

Soprattutto, però, mancava uno spirito, un'attenzione alle proposte.

Gli anziani usufruivano pochissimo delle varie proposte. Erano isolati, chiusi nei loro problemi.

Noi abbiamo incominciato a parlare con loro, a giocare con loro, a organizzare per loro incontri, proiezioni, serate musicali...

Lentamente qualcosa si è mosso: il club è diventato come una grande famiglia.

Ora voi continuate in questo servizio di animazione e gestione diretta delle attività?

Decisamente no. Man mano che qualche anziano cominciava a prendere direttamente l'iniziativa, noi ci ritiravamo in disparte.

Quando, in qualche gruppo, la conversazione incominciava a fiorire su aspetti interessanti, noi ci ritiravamo, per animare altri gruppi.

Qualche anziano è passato all'iniziativa. Si è fatto lui promotore di proposte per gli amici.

Ora, dopo un paio d'anni di attività, ci sembra che l'organizzazione del club sia quasi tutta in mano agli anziani. Sono essi stessi che promuovono, organizzano, portano a termine le iniziative.

Ci pare, così, di aver dato loro una coscienza di capacità. Abbiamo fatto riscoprire loro di essere ancora utili. Ancora vivi.

Quindi... ormai la vostra presenza è inutile? Pensate di ritirarvi dal club? O vi pare ci siano altre cose da fare?

Personalmente penso – è il mio parere, non sempre condiviso dal gruppo –che gli anziani di questo club abbiano ancora bisogno di noi. Forse si tratta di attese diverse. Ma non meno importanti. Anzi...

Hanno bisogno di avere dei giovani vicino. Per continuare a sperare: per sentire che la vita continua.

Il dialogo con noi, tra giovani e anziani, è diverso. Quando parlano tra loro, facilmente scivolano nei problemi banali. Oltre tutto difficilmente si ascoltano reciprocamente. Ciascuno è preoccupato di mettere avanti le sue difficoltà. Mentre, quando dialogano con noi, ci chiedono di saperli ascoltare, di condividere le loro preoccupazioni, i loro crucci...

I giovani li aiutano a vincere l'isolamento: a ritrovare la vita con tutte le sue componenti...

C'è uno stimolo anche esterno: a contatto con noi sono spinti a far vedere di valere qualcosa. Leggono molti giornali, per «sapere» come vanno le cose. Sono arrivati a organizzare un corteo, per protestare contro l'aumento del prezzo del tram.

In una parola, con giovani accanto, hanno la possibilità di sognare la loro giovinezza. «Vorrei valere quanto valevo una volta!»,, mi diceva uno.

Tocca a noi aiutarli a credere nel loro attuale «valore», accettando la loro esperienza e considerandoli come persone efficienti, considerandoli come essi lo erano, ai loro bei tempi...

A livello di gruppo, si sta pensando ad una serie di servizi a domicilio: incontrare gli anziani, aiutarli, far loro compagnia, a casa loro.

Vi pare che il contatto con questi anziani vi abbia arricchito? Vi pare di aver ricevuto qualcosa da loro? E che cosa?

Sono molte le cose che abbiamo ricevuto da loro.

Prima di tutto siamo stati costretti ad agire con disinteresse. L'anziano avverte subito la presenza di secondi fini, nei servizi che gli si prestano. Ha una sensibilità accesa a questo riguardo.

E quando scopre la presenza di altri motivi, si chiude.

La necessità di fare un servizio serio ci ha costretti a purificare continuamente lo scopo della nostra scelta.

Qualcuno di noi, poi, era venuto qui con una certa leggerezza: aveva scelto la Croce Rossa per motivi poetici... Il contatto con una esperienza così provocante ha spinto ad approfondire le motivazioni, almeno a livello personale. Alcuni di noi se ne sono andati. Forse non hanno resistito, perché non sono stati capaci di rientrare in se stessi e di scegliere, con decisione, là dove si era scelto solo per secondi fini.

Molti pomeriggi trascorsi qui... sono abbastanza noiosi. Qualche volta non si sa proprio cosa fare, soprattutto ora, quando sono gli anziani a gestire le attività. Eppure si avverte che è importante restare. Tener duro. Questo è molto. Il contatto con gli anziani ci ha maturato anche nei confronti dei rapporti all'interno della famiglia. Da quando abbiamo iniziato questo tipo di servizio, parecchi di noi sono diventati diversi. Si vede il nonno... in un altro modo!

E ci sembra di saldare, almeno dentro di noi, il salto che esiste tra le generazioni. Spesso c'è incomprensione tra giovani e adulti, perché non ci si capisce. Qui è necessario capirsi. Forse è oggi l'unica cosa che ci resta da fare. Dopo un pomeriggio trascorso qui, si vedono le cose secondo un'altra prospettiva.

VERSO UN SERVIZIO «TECNICO»: LE ASSISTENTI SOCIALI

«I giovani che vogliono dedicarsi agli anziani hanno un sacco di buona volontà e di entusiasmo ma poca preparazione. E questo è un disastro. Se non si conosce almeno grossolanamente il mondo psicologico dell'anziano, è una pagliacciata inutile mettersi a giocare a carte con lui... A carte, ci sa giocare da solo. Non ha bisogno di chi lo aiuti.

Oppure si parte con buona volontà. Ci si scontra con le prime difficoltà. E si cambia campo di intervento. Per i giovani: nulla; una scelta diversa e basta. Per gli anziani questo è un trauma, piccolo o grande che sia. Si creano aspettative: e non vengono soddisfatte».

Abbiamo incontrato tre assistenti sociali: hanno fatto assieme una tesi di ricerca sui problemi degli anziani «ricoverati». E ora, assieme, svolgono la loro attività di un grande ricovero.

La prima cosa che ci hanno detto, prima ancora di iniziare il fuoco delle domande... sono le battute con cui abbiamo iniziato il servizio: è tempo di smettere con la buona volontà generica e improvvisata!

Voi siete dei tecnici. E vedete, evidentemente, le cose dal vostro punto di vista. A ben interpretare la vostra preoccupazione, ci pare di dover concludere che, nel servizio agli anziani, non c'è posto per il volontario. È questo il vostro parere?

Assolutamente no. li volontariato è prezioso. Ma non può essere faciloneria e genericismo. Anche il volontario deve avere una sua preparazione specifica. Ci spieghiamo.

Prima di tutto è necessario affermare che un intervento tecnico, da parte di istituzioni sociali, è insostituibile. Ed è la cosa verso cui tendere, anche attraverso una pressione sull'opinione pubblica. A queste condizioni, non neghiamo la bontà e la necessità del volontariato. Ma non si può fare quello che capita e come capita. I volontari devono ricordare che sono in presenza di persone; e sensibilissime come sono gli anziani.

Devono inoltre agire in continuo riferimento con i tecnici.

Soprattutto non è possibile aprire tante speranze e poi bloccare tutto, per mancanza di tempo, di disponibilità, di mezzi...

L'entusiasmo viene a mancare quando non si vedono i risultati immediati.

In questo campo, di risultati immediati se ne vedranno pochi. L'entusiasmo va rassodato mediante l'organizzazione tecnica.

Concretamente, se un gruppo di giovani vi chiedesse di mettersi a collaborare con voi nel servizio agli anziani, quali consigli gli dareste, onde si preparino? In che cosa dovrebbe, insomma, consistere questa preparazione che con tanto calore sottolineate?

Prima di tutto, il gruppo dovrebbe avere le idee chiare su ciò che vuoi fare. Non tutti i campi di intervento sono uguali. Non tutti vanno bene per tutti. È necessario una scelta ed un orientamento.

Poi dovrebbero conoscere bene le persone con cui agiscono, la loro psicologia e la loro reale situazione. Quindi uno studio serio sulla psicologia e sociologia dell'anziano. E uno studio più a monte sulla situazione sociale in cui devono inserirsi. Non tutti i ricoveri sono eguali. Anzi! Nella nostra ricerca ne abbiamo analizzati due, della stessa città. Due mondi!

Infine, programmazione attenta delle proposte di servizio: una programmazione stilata con i responsabili dell'ambiente.

Sembra facile... far divertire gli anziani. E di fatto basta davvero molto poco. Eppure è molto difficile, quando si vuoi far bene le cose, perché bisogna adeguarsi totalmente a loro. È impossibile lavorare, per avere la soddisfazione di aver fatto qualcosa... questo sarebbe la rovina di tutto.

Non è facile instaurare un vero dialogo con gli anziani: sono molto diffidenti. Sembra strano, ma è così.

Stiamo prospettando soprattutto le difficoltà.

Non vorremmo esercitare la funzione di scoraggiare chi ha buona volontà... Tutt'altro. Ripetiamo: i volontari sono preziosi e necessari.

Che cosa potrebbero fare?

Per esempio possono parlare con gli anziani, ascoltarli. Essi hanno un gran bisogno di gente che li sappia ascoltare. L'abbiamo provato di persona. Devono sentire che qualcuno è vicino, li ascolta, li lascia sfogare, li comprende, si interessa. E sono più felici quando questo qualcuno è un giovane.

Anche perché la maggioranza degli anziani ricoverati provengono da situazioni di povertà. Nella vita hanno sempre lavorato. Non hanno avuto mai tempo di affrontare certi problemi. Non hanno mai avuto il tempo di «divertirsi». Non hanno mai avuto la possibilità di scambi. Questo è da una parte un ostacolo all'azione dei volontari. Le loro proposte «culturali» cadono a vuoto, per mancanza di esperienza precedente. Ma è anche una precisa esigenza. Ora gli anziani hanno il tempo di fare «certe» cose. Vanno aiutati, lentamente e con amore, a entrare in questo nuovo contesto.

Ci state facendo una panoramica interessante di prospettive. Concretamente, nell'ambiente sociale in cui lavorate o in quelli con cui siete a contatto, vi pare possibile una presenza di giovani su queste linee?

Purtroppo la realtà è un'altra: un po' meno rosea.

Nel nostro ambiente abbiamo l'impressione che ciò che si può fare sia ben poco. Ci sono tante di quelle carenze istituzionali... che forse la prima e più utile presenza dei giovani è un'opera di supplenza a questi livelli.

Però è un alibi pericoloso.

La pubblica amministrazione non interviene, «tanto, dice, ci sono i volontari!». È lo stato che deve intervenire. II volontariato non può essere uno scarico di responsabilità.

Altri servizi (entrare nelle camere per la pulizia, per esempio) sono difficili: gli anziani stessi sono restii, sentono quasi di essere privati della loro intimità. Già c'è un certo atteggiamento restio quando questi servizi sono svolti dagli infermieri... immaginiamo quando ci sono estranei.

Pensiamo, tutto sommato, che un lavoro utile, urgente, valido, sia quello fatto all'esterno: una pressione sull'opinione pubblica perché le cose cambino dal di dentro.

Certo, un'azione solo all'esterno potrebbe diventare retorica bella e buona, se poi chi la fa non pagasse di persona, lavorando anche all'interno.

Ritorna il problema. Ma è proprio di difficile soluzione.

Anche noi tecnici... tante volte non sappiamo proprio che cosa fare... I problemi sono immensi e lo spazio di intervento è ristretto!

Avete accennato al vostro servizio, di tecnici, di assistenti sociali. Si tratta di una vocazione per un servizio più pieno ed efficace.

Può essere lo sbocco significativo di un raccordo con il mondo degli anziani? Secondo voi, i giovani, alcuni giovani, potrebbero pensare a questa prospettiva, come modo concreto di realizzare una loro vocazione?

Certamente.

La nostra scelta è stata una vocazione.

Ma, ancora una volta, la realtà è dura. E ridimensiona molti sogni.

Finora la figura dell'assistente sociale aveva uno spazio di presenza e una concezione di ruolo molto incerta.

Era, spesso, la persona che si occupava delle pratiche burocratiche; che, al momento dell'ingresso nel ricovero, faceva l'anamnesi del ricoverato.

Qualche volta, per l'anziano, l'assistente sociale è la persona che l'ha fatto entrare in ricovero. E questo perché si è interessato di lui, gli ha compilato moduli e schede...

Certo è un meccanismo di difesa. Sono stati magari i figli a farlo entrare in ricovero. Ma si scaricano le responsabilità sulla povera assistente sociale. Anche perché la si vede girare con un mucchio di fogli in mano.

Attualmente le cose stanno cambiando. Ma lentamente.

Dobbiamo lavorare tutti per farle evolvere.

Spesso vengono dall'assistente sociale a chiedere un aiuto. Appare subito che a monte ci sono altri problemi, molto più gravi. Ma se metti il dito lì... tutto si blocca.

L'assistente sociale dovrebbe avere, prima del ricovero, ripetuti incontri con la famiglia. Magari per convincere proprio a non optare per il ricovero. Dovrebbe avere contatti dopo l'avvenuto ricovero, per conservare quel raccordo così essenziale, così umano, tra famiglia e anziano.

Dovrebbe...

Purtroppo la nostra società non ci ha dato ancora una figura giuridica e morale chiara.

Ripetiamo: tocca a noi, a chi crede a questa vocazione, lavorare in una certa direzione, in modo da dare, con i fatti, un volto preciso a questa nostra «professione».

STRUMENTI DI LAVORO

Sulla linea di quanto è stato affermato nella introduzione, presentiamo una serie di strumenti di lavoro: un sussidio audiovisivo per sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi degli anziani; una bibliografia specializzata, per assicurarsi quella preparazione tecnica indispensabile prima di procedere.

UNO STRUMENTO AUDIOVISIVO PER SENSIBILIZZARE AL PROBLEMA

Per dare l'avvio ad una sensibilità «nuova» nei confronti del problema degli anziani, in gruppi di giovani e a livello di opinione pubblica, può essere utile la proiezione di questo montaggio audiovisivo.

Il testo è presentato «in forma diretta», come riflessioni che un anziano lentamente matura, durante la permanenza in ricovero. E facile avvertire che, dalle parole, rimbalzano tutti i problemi «tecnici».

Per un buon uso del montaggio, consigliamo, come al solito:

– una reinterpretazione del testo, «dentro» la specifica situazione locale,

– la sonorizzazione attraverso brani musicali adeguati,

– un eventuale aumento di immagini (quelle proposte, particolarmente suggestive, sono disponibili presso gli Audiovisivi LDC).

Il sussidio serve per iniziare la discussione, la presa di coscienza, ma soprattutto... l'azione.

1. Volto

2. Immagine pubblicitaria

3. Volto

4. Volto

5. Volto

6. Volto

Questi sono i miei amici!

7. Un vecchio su una panchina

Sto parlando con uno di loro nel giardino del ricovero. Da due anni, vivo con loro, sono con loro. Ho settantatrè anni.

8. Donne che lavorano

Ho chiesto io di venire qui. Mi accorgevo di essere, in casa, una presenza ingombrante, specialmente dopo la morte di mia moglie. Tutti lavorano: mio figlio, i miei nipoti, tutti. Anche mia nuora. Devono lavorare tutti, perché oggi le esigenze sono tante. È una corsa, la vita. Non si può restare indietro. Guai a chi si ferma.

9. Vetrina

C'è sempre qualcosa di nuovo da comprare. Qualcosa da cambiare. Non si può sfigurare davanti agli amici, ai vicini. Bisogna continuamente migliorare la propria posizione.

10. Grandi condomini

Non c'era posto per me.

L'appartamento troppo piccolo, all'undicesimo piano.

11. Sciatori

Non c'era tempo per me. Dopo una settimana di lavoro, hanno tutti diritto ad un po' di libertà.» Babbo, ti dispiace restare oggi da solo: noi andiamo a sciare». Andate, divertitevi, io sono felice se voi siete felici.

E restavi solo, all'undicesimo piano. Tutto il giorno.

12. Oggetti in soffitta

Non avevo da fare più nulla. Non contavo più nulla Non ero più nulla. Mi accorgevo di diventare lentamente nessuno.

13. Ingranaggio

Eppure... mio figlio è buono. Mia nuora è buona. I miei nipoti sono buoni. Mi vogliono bene. Ma non possono tenermi con loro. Non possono. Oggi il mondo è fatto così: è un ingranaggio da cui non si può sfuggire. È più forte di ogni buona volontà.

14. «Ricovero»

Non c'era nient'altro da fare: era meglio per tutti.

15. Nonna che racconta ai nipotini

Quando ero bambino, le cose erano diverse. Altri tempi. Non dico che fossero migliori. Erano solo diversi. Indietro non si torna.

16. Letti vuoti in fila

Ricordo i primi tempi del mio ricovero. Mi sembrava di essere nell'anticamera della morte. La morte è di casa in un ricovero. I letti vuoti, accanto al tuo, sono i suoi passi verso di te.

17. Vecchio con il capo chino

Ho visto gente entrare in ricovero ancora valida, piena di energia. E in poco più di tre mesi, diventare decrepita, intristire, logorarsi così rapidamente da morire. Il ricovero toglie la volontà di vivere.

18. Grande camerata

Siamo circa 500. 500 vecchi insieme. Sistemati ancora in grandi cameroni. C'è il reparto delle donne e quello degli uomini. La moglie è separata dal marito. L'orario. La libera uscita. Come in caserma. Siamo un numero.

19. Vecchio che fissa per terra

Nel ricovero si respira la inutilità. Era questo il tarlo segreto che mi rodeva nei primi mesi. Ricordo che passavo delle ore seduto su una sedia, o meglio, abbandonato su una sedia, come un sacco vuoto. Vuoto. Inutile. Stavo in silenzio a guardare fisso il vuoto. Sentirsi inutile e senza futuro. Avere davanti a sé solo il nulla della morte.

20. Due vecchi «abbandonati» su una sedia

L'inutilità è la vera malattia mortale. Qui si muore di inutilità. È la malattia dei vecchi. Almeno di quelli ricoverati. Il senso di inutilità ti toglie il respiro, ti soffoca.

21. Fila di volti

Inutile tra esseri inutili. Guardarsi attorno e vedere solo esseri inutili. Un panorama desolante. Deprimente. Guardare avanti, nel futuro, fa paura. lo ora posso muovermi, leggere. Ho ancora una certa vivacità intellettuale. Ma domani... il mio volto potrebbe essere come uno di questi volti spenti.

22. Bambino

Solo il passato può offrire un momento di evasione. Mi trovo spesso a sognare ad occhi aperti. La sicurezza dell'infanzia. La gioia di sentirsi amati, protetti.

23. Fidanzati

Gli incontri con la fidanzata.

24. Immagini sovrapposte

E poi la famiglia, i bambini, il lavoro, le giornate piene, la responsabilità. La stanchezza, la gioia della riuscita, il contatto con tante persone. La tredicesima...

25. Barattoli arrugginiti

Quanti ricordi. Ma non servono a toglierti il senso di inutilità. Anzi, lo acuiscono. II passato è passato. Non è più. Anche tutte le cose belle ed utili fatte durante la vita, sembrano ora inutili, senza senso. Il tempo ha divorato tutto, come la ruggine. Una sofferenza sottile, penetrante, mai provata prima, mi invadeva. Una tristezza senza confini. L'inutilità corrode interiormente.

26. Vecchio che dorme su un tavolo

L'inattività corrode fisicamente. Il vecchio è un disoccupato. Disoccupato della peggiore disoccupazione. Ogni giorno più aumenta la difficoltà ad agire... fino all'impossibilità.

27. Fila di vecchie in carrozzella

Molti giungono all'immobilità. Alla dipendenza quasi totale. Anch'io mi accorgo che aumentano le cose che non posso più fare da solo.

28. Volto

ll vecchio deve chiedere. Molte volte ha ritegno a chiedere. Ha paura di chiedere. Non sa a chi rivolgersi. Il vecchio è uno che invoca, un povero. Un orfano. Si dice che da vecchi si ritorna bambini. È vero. Solamente che è facile amare, servire un bambino. Un vecchio è difficile amarlo. Spesso è ripugnante.

29. Donna sola vicino al letto

La solitudine dilaga. La si tocca con mano.

30. Due vecchi lontani uno dall'altro

È un'atmosfera che toglie la voglia di parlare, di comunicare. Una solitudine sofferta e pure voluta Isolamento. Per delle ore, nel soggiorno, si forma un silenzio greve, opprimente, rotto solo dai colpi di tosse o dallo strusciare delle ciabatte.

31. Vecchio che ascolta la radio

Qualcuno gioca a carte da solo, ascoltando la radio.

32. Mani con un bicchiere

La solitudine è un vortice. Se uno non reagisce ne viene ingoiato. Ogni giorno più sentivo che lì campo dei miei interessi si restringeva. Mi chili-devo sempre più in me stesso. Gli affetti si ari vano sempre più limitando. Mi accorgevo di preoccuparmi ormai soltanto di me stesso, addirittura della mia vita fisica. Mangiare, dormire, evitare la sofferenza...

33. Vecchi che parlano

Bisognava reagire. Spezzare il cerchio che serrane più si stringeva e minacciava di soffocarmi. Cominciai a rompere il muro dell'isolamento, a parare. ad ascoltare, a fare qualche lavoretto, a interessarmi dei ricoverati in peggiori condizioni di me, per aiutarli. Lentamente ritrovavo il gusto di vivere.

34. Libri

Ora leggo molto. Soprattutto mi occupo della condizione dei vecchi nella società e delle esperienze che si fanno per risolvere questo problema, come il servizio domiciliare agli anziani, l'organizzazione di luoghi di ritrovo, la riforma dei ricoveri.

35. Donna che lavora

Anche nel nostro ricovero sono in progetto cambiamenti. Il lavoro non è più fatto per passatempo. Ma è retribuito. Guadagnare qualcosa fa sentire di essere utili, dà un senso di dignità

37. Vecchio con nipotini

Ora che fa caldo, posso uscire. Vado ai giardini. Incontro altre persone; ascolto con piacere che ci sono vecchi felici. «lo sono felice, in casa mi vogliono bene, i nipotini sono la mia vita. Mio figlio e mia nuora hanno fiducia in me. Discutiamo insieme sull'educazione dei bambini. Sento di avere un ruolo educativo importante».

37. Donne con bambini

«lo ho la fortuna di avere ancora mio marito. Abbiamo preso tre stanze vicino a nostra figlia. È una buona soluzione».

38. Famiglia a tavola

«Noi invece viviamo insieme. Mio figlio e la sua famiglia fanno notevoli sacrifici per tenermi con sé. Ma non me li fanno pesare. Non posso desiderare di più. Naturalmente, anch'io devo fare uno sforzo per adattarmi a loro».

Nei primi tempi del mio ricovero, uscire aumentava la mia sofferenza, perché il confronto rendeva più penosa la mia situazione. Ora non è più così. Queste conversazioni mi fanno bene.

39. Partita a bocce

Anche la partita a bocce con gli amici che mi sono fatto fuori... è un'altra cosa. Non è un ammazzare il tempo, ma un incontro.

40. Vecchia che vende fiori

Però incontro anche anziani che per tirare avanti devono ancora lavorare e che vivono soli, abbandonati, magari in soffitte. Preferiscono la libertà anche a costo di una vita grama.

41. Vecchio contadino che lavora

Vado anche a far visita a dei contadini che abitano due o tre chilometri dal ricovero. Fanno una vita dura. Devono lavorare perché i figli vanno in fabbrica. Uno mi diceva di invidiare noi del ricovero. Ma non è vero.

42. Vecchio sul marciapiede

Mi piace anche andare a zonzo per la città, piano piano. Guardare e pensare. Senza fretta. Camminare con pace, in mezzo a gente che corre agitata e affaccendata. Ora lo posso fare. È uno dei lati positivi della vecchiaia. È facile trovare in città vecchi letteralmente ai margini della strada.

43. «Fiuggi vi mantiene giovani»

E mi chiedo: è colpa loro se sono così oppure è colpa della società? Di una società tutta centrata sul mito della giovinezza, sul rifiuto della vecchiaia. Sul voler restar giovani ad ogni costo.

44. Fabbrica Di una società dominata dalla legge dell'efficienza e del profitto, che spreme le persone fino a che può, per poi dar loro una pensione di fame? I vecchi sarebbero i rifiuti viventi della fabbrica?

45. Giovane

Oppure questa condizione è scelte personali sbagliate, di una giovinezza sbandate? o del rifiuto egoistico di persone, figli, parenti?

Camminando gli interrogativi mi si accumulano dentro.

46. Infermiera

Ritorno al ricovero che dopo due anni è diventato la mia casa. Ora ho occhi per vedere anche le cose belle che pur ci sono.

47. Suora

La vita dura che fanno infermiere, suore e dottori; quasi tutti fanno quello che possono. Oltre la mancanza di molte attrezzature, devono superare le difficoltà di un ambiente scomodo per i servizi e per il numero eccessivo dei ricoverati.

48. Giovane al capezzale di un vecchio

Ci sono due giovani fidanzati che da due anni, quasi ogni domenica, vengono e portano qualcuno di noi a fare un giro in macchina. Certo non tutti i volontari hanno questa costanza, Vengono qualche volta e poi smettono.

49. Vecchio che pensa

Da vecchi c'è tanto tempo per pensare. A questo punto non è possibile vivere senza che nascano nel cuore interrogativi fondamentali.

Dove guardano gli occhi spenti di questo mio vicino di letto?

50. Letto con sbarre ai lati

Può amare ancora la vita uno rinchiuso in questa gabbia?

51. Immagini sovrapposte

Certo, abbiamo bisogno di comodità, di pulizia, di medicine, di cure, di rapporti umani, di affetto, di

divertimento, di fare qualche lavoro, di essere ancora utili a qualcosa...

52. Cristo

Ma soprattutto sento che abbiamo bisogno di significato, di dare un senso a quello che sembra non averne: alle sofferenze, agli acciacchi, alla solitudine, alle lunghe insonnie.

Se mi guardo attorno vedo che tutti hanno bisogno di fede. lo posso ancora muovermi, ma domani potrei essere inchiodato in quello stesso letto. Inchiodato... Ho difficoltà a credere a questo rapporto. Eppure sento che se questo non è vero, nulla ha più senso.

53. Donna che prega

lo non riesco ancora a pregare. Però vedere altri a pregare mi aiuta.

54. Cristo risorto

Di speranza, ho bisogno.

SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Nella introduzione si è ricordata la necessità dì «studiare» a fondo il problema, prima di imbarcarsi in qualsiasi attività.

Offriamo alcuni suggerimenti per una bibliografia accessibile.

Riviste specializzate sugli anziani e l'assistenza

LONGEVITA - periodico bimestrale di problemi medico-sociali

Via Trivulzio 15 - 20146 Milano

ASSISTENZA D'OGGI - rivista dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (AAI)

Via G. Lanza 194 - 00194 Roma

GIORNALE DI GERONTOLOGIA - rivista medica

Via Malcontenti 12 - 50122 Firenze

Sussidi tecnici per il servizio agli anziani

L'ISTITUTO PER ANZIANI SANI, AAI,

Via G. Lanza 194, 00194 Roma

(dopo aver esposto i criteri assistenziali fondamentali, il sussidio presenta l'istituto per anziani sani nella sua struttura edilizia, giuridica, amministrativa e organizzativa).

L'ISTITUTO GERIATRICO, idem

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, idem

(dopo aver esposto le motivazioni dell'assistenza domiciliare, sviluppa gli aspetti generali e le caratteristiche essenziali dei servizi di assistenza domiciliare. Particolarmente interessante è la rassegna delle esperienze italiane ed estere).

Atti di convegni sui problemi degli anziani

TAVOLA ROTONDA SU L'ASSISTENZA MEDICO-SOCIALE ALL'ANZIANO,

città di Torino.

cfr. inoltre la rassegna contenuta in L'ISTITUTO PER ANZIANI SANI, pag. 87.

Studi di carattere generale

Pagani, SOCIOLOGIA DELLA VECCHIAIA, collana di scienze sociali ANEA, n. 3,

1964.

aa. vv., IL DISADATTAMENTO DEGLI ANZIANI E IL PROBLEMA DELL'ASSISTENZA PUBBLICA, Cappelli, 1967.

Simone de Beauvoir, LA TERZA ETA, Einaudi, 1971

(è una delle più complete monografie sull'argomento. L'impostazione del volume risente della prospettiva filosofica dell'a., ispirata all'esistenzialismo ateo di tipo sartriano. I documenti, per altro abbondantissimi, sono sempre di estrazione letteraria. I due limiti denunciati non privano di valore la ricchezza della informazione e la completezza del lavoro).

Quartana, GLI ANZIANI E NOI, Città nuova, 1970

(il volumetto, a carattere divulgativo, tratta del rapporto della nostra società con gli anziani. È un invito, fatto spesso a livello parenetico, ad assumere il problema).

Molti giornali e riviste hanno trattato il problema degli anziani, attraverso analisi monografiche o speciali.

Segnaliamo:

ROCCA, 1971, 8 e 9.

IL REGNO, 1971, aprile (assai rilevante lo studio di Burgalassi) CORRIERE DELLA SERA, 10.3.1971, 24.12.1967.