Anna Fabriziani

(NPG 1971-10-33)

Stiamo parlando molto di «educazione politica».

II tema è stato affrontato da angolature diverse, per un discorso il più possibile preciso e completo, pur nella frammentarietà che caratterizza, per definizione, qualsiasi rivista.

Molto spesso, però, il taglio con cui l'argomento è stato affrontato, soprattutto nelle annotazioni più pratiche, era «tipicamente» maschile.

Gli operatori pastorali a contatto diretto con ragazze stentavano a ritrovarsi. Anche perché abitualmente si guarda con piglio preoccupato la ragazza politicamente impegnata, temendo che ne scapiti di... riservatezza, di dolcezza, di femminilità.

Abbiamo girato la preoccupazione di questo gruppo di lettori (generalmente si tratta soprattutto di lettrici) a chi, nel consiglio redazionale, era particolarmente sensibile al problema.

Necessariamente l'argomento ha assunto risvolti molto più ampi.

L'impegno politico si iscrive in un tipo di presenza della donna, nella nostra società. Definita questa, risulta spontaneo quello.

La «presenza» è frutto di atteggiamenti culturali (di qui, la lunga, necessaria premessa storica), dei condizionamenti imposti dall'attuale sistema, di una relativa funzionalità di ruoli.

Lo studio descrive un quadro «ideale».

Nulla, di tutto questo, si può improvvisare. Ma sarà punto di arrivo di un lento, faticoso cammino, teso verso una meta, se la si condivide e si pongono in atto gli strumenti educativi capaci di rimuovere aforismi e posizioni tradizionali, spesso ben lontane da una visione ottimale del ruolo femminile nella società.

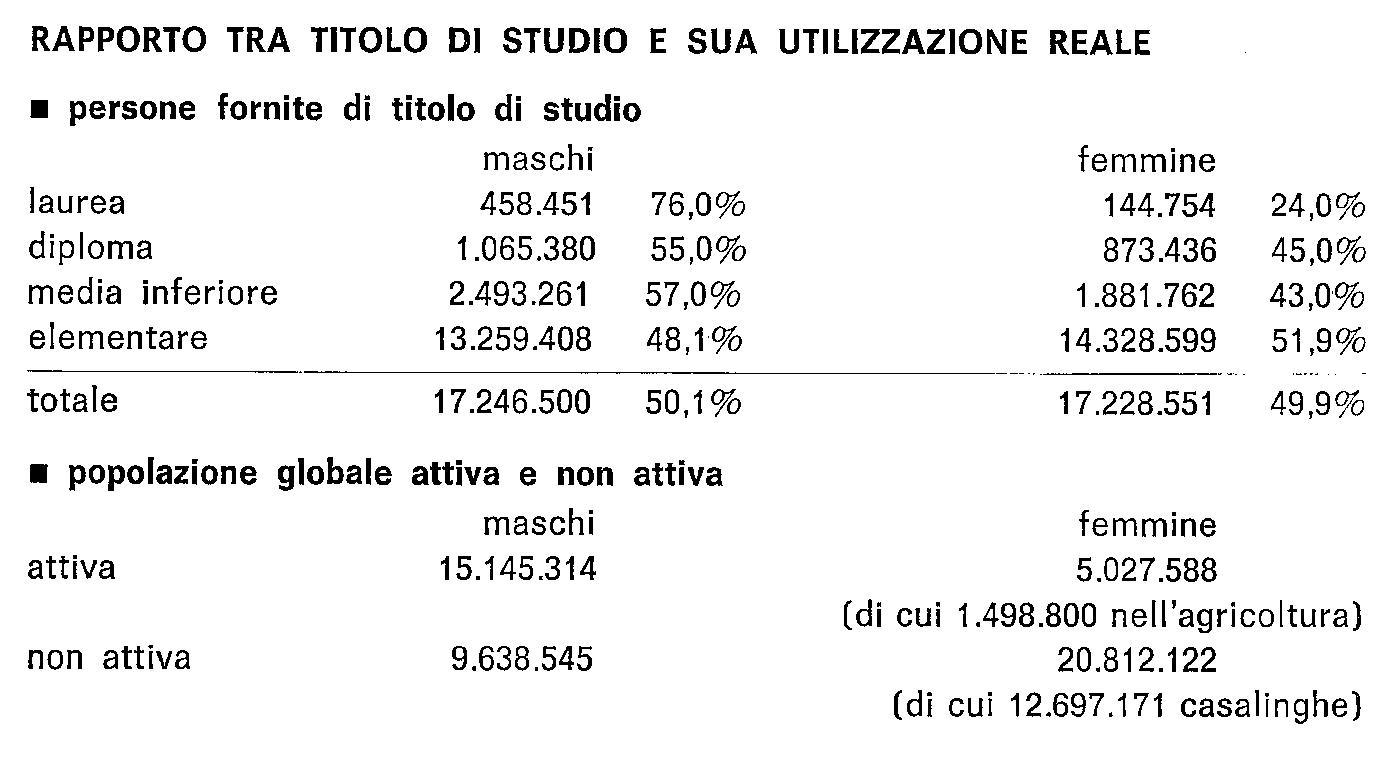

Per non ritenere, le affermazioni dell'autrice, intuizioni disincarnate dalla realtà, offriamo una panoramica di dati oggettivi.

Il raffronto tra queste tabelle, offre le seguenti annotazioni significative: percentuale di giovani che frequenta studi superiori (università o scuole medie superiori), in rapporto alla popolazione giovanile globale, considerata entro l'arco di età 14/25 anni:

maschi: 30%

femmine: 17%

percentuale dei giovani che passa dalla scuola superiore alla università (utilizzando come «media i dati annuali):

maschi: 59%

femmine: 31%

Il raffronto tra le due tabelle sottolinea immediatamente il notevole salto di utilizzazione reale del titolo di studio conseguito, nel mondo femminile. Mentre esiste una certa parità (relativa soprattutto ai titoli meno alti) tra maschi e femmine in merito al conseguimento di titoli, i rapporti variano notevolmente, in merito all'uso.

(I dati forniti sono ripresi da «Annuario statistico italiano» 1970 e da «Annuario statistico dell'istruzione italiana» 1969, ambedue dell'istituto centrale di statistica. L'edizione citata è la più recente in commercio. I raffronti sono invece della redazione).

Parlare della questione femminile oggi e di una educazione politica [1] della donna contemporanea [2] non è facile, è un discorso arduo e per la problematica situazione femminile intesa come realtà di evoluzione, e per la complessità dei problemi sociali, economici, psicologici che vengono coinvolti (se la questione femminile vuole essere affrontata nella sua globalità), e per la necessità di una coraggiosa analisi storica che può toccare equilibri personali e collettivi faticosamente raggiunti, certezze date per scontate, interessi costituiti.

Non sarà nostro scopo il prendere in considerazione analitica i problemi della questione femminile con pretese profetiche o omnirisolutive, ma l'evidenziare alcuni aspetti più scottanti della situazione della donna oggi, che mettano in risalto l'urgenza del problema e dai quali possa scaturire un programma di cambiamento in una prospettiva di impegno umano e cristiano.

Il nostro discorso, pertanto, si articolerà attorno a questi fondamentali argomenti:

• un breve «excursus» sulla questione femminile vista nel suo svolgimento storico mirerà a rilevare le motivazioni storiche che giustificano la problematica situazione della donna odierna;

• alcune considerazioni sulla presenza femminile nel settore culturale, sociale, economico, politico evidenzieranno l'ambiguo ruolo della donna nella società attuale;

• riflessioni su alcuni aspetti ritenuti propri di una psicologia femminile tenderanno a dimostrare che non esiste una fisionomia psicologica univoca, eterna, identica nello spazio e nel tempo dalla quale derivi un determinato ruolo femminile nella realtà sociale;

• conclusione del discorso, infine, una nota di carattere pedagogico vorrebbe orientare verso la creazione di modelli femminili rispondenti a nuovi ruoli che la società, nella sua complessa realtà culturale, politica, economica domanda oggi alla donna come impegni insostituibili ed urgenti.

PER SECOLI UNO STATO DI SUBORDINAZIONE

Sino ad alcuni anni fa (e sotto certi aspetti e in certi ambienti ancora oggi) la donna, emarginata dalla complessità dei problemi del mondo in cui viveva, ha subìto condizioni di inferiorità rispetto all'autoritarismo maschile. L'organizzazione di situazioni sociali, politiche ed economiche, infatti, la pace e la guerra, la vita in tutte le sue ramificazioni civili erano realtà che esistevano al di fuori di ogni possibilità di decisione, di conoscenza e di partecipazione del mondo femminile.

Il corso della storia da noi conosciuto ci testimonia come non sia mai stata concessa alla donna la possibilità di prendere coscienza della sua vera realtà, di esprimere liberamente se stessa, senza inibizioni o indebiti sensi di colpa per il tentativo di varcare le soglie di un comportamento imposto da modelli creati socioculturalmente. Faticosamente la donna è riuscita a dimostrare di possedere capacità ed attitudini non inferiori a quelle dell'uomo, delle quali la storia non manca di dare validi esempi (basti pensare ad una Teodolinda, regina dei Longobardi, ad una Caterina da Siena, ad una Golda Mayer e ad una Indira Gandhi, per citare figure più note) e solo dopo coraggiose lotte, la donna, da uno stato di subordinazione, è riuscita a conquistarsi un posto adeguato alle sue possibilità di realizzazione anche se ancora in ruoli problematici e spesso contraddittori.

Un rapido «excursus» storico può convalidare queste nostre considerazioni.

Nel mondo antico

Una condizione di schiavitù caratterizzava lo stato della donna del mondo antico, sia di quella appartenente alla società libera sia della schiava. L'una costretta alla reclusione dalla legge del gineceo, l'altra soggetta alla situazione del suo duro stato, erano ambedue considerate esseri inferiori, prive di diritti; disprezzate nelle loro capacità intellettuali e spirituali, le donne assumevano il ruolo di oggetti di piacere, aventi un valore più estetico che morale. Surrogato di diritti mancanti, nel mondo femminile, era l'astuzia. Scaltrezza, furbizia, inganno, avvenenza erano quindi le sole forze in possesso della donna per penetrare in un mondo nel quale alle più autentiche capacità femminili non corrispondevano altrettanti diritti (basta pensare alla funzione del fascino dell'ebrea Ester nell'operare la salvezza del suo popolo e all'astuzia di Agrippina nell'assicurare il trono imperiale al figlio Nerone).

Con la venuta del Cristo la donna è posta in un piano di parità morale e spirituale con l'uomo. Il Vangelo, anche se non è un documento di diritti di uguaglianza civile e giuridica, ci testimonia la tenerezza, la comprensione, la fiducia che Gesù aveva nella capacità di redenzione della donna e nelle virtù femminili, fiducia alla quale il mondo femminile non era abituato. Anche se gli uomini, non esclusi i discepoli di Cristo, continuarono nel loro atteggiamento di diffidenza e di superiorità nei confronti delle donne, gli Atti dei martiri ci testimoniano con quanta forza e fermezza le cristiane seppero difendere la loro fede, coraggiose ed intrepide come e forse più degli uomini. La parità nel credere, nel difendere la propria religione, nel morire per essa fu un primo passo verso un riconoscere che agli stessi meriti e agli stessi doveri dovevano corrispondere uguali diritti.

Il Rinascimento

L'ideale della «donna angelicata», espressione di una concezione che aveva il culto di qualità muliebri prima non riconosciute nella loro nobiltà, non fu invenzione di un uomo, ma il frutto di un lavoro di civiltà lungo e faticoso, che dette alla donna un ruolo di elevatezza spirituale mai prima raggiunto. Ma, forse, il contrasto tra una reale situazione femminile ancora in soggezione ed un ideale di donna creato da esigenze di sublimare relazioni umane, determinò uno squilibrio dal quale doveva emergere un'immagine di donna non più simbolo di virtù, ispiratrice di una lirica dell'amore puro, ma una visione realistica del mondo femminile considerato con spregiudicata opinione. La donna continua ad essere oggetto ispiratore di artisti, non per il suo «angelico animo», ma per le sue attrattive fisiche. È la rivincita che, secondo alcuni difensori del movimento femminista, prendono gli uomini nell'era nuova del Rinascimento, ponendo la donna in uno stato di subordinazione, anche se vi furono esempi di figure femminili intrepide, colte, «squisitamente virili», nella loro coraggiosa azione sociale, politica, religiosa.

L'epoca attuale

Solo a partire dal secolo XIX, la donna comincia ad acquistare un'autentica consapevolezza della sua «femminilità», una iniziale coscienza di sé. Nonostante le grandi questioni sociali, politiche, economiche e religiose dell'ottocento, nelle quali era coinvolto anche il mondo femminile, poche erano coloro che emergevano nella massa in aperta difesa dei diritti civili della donna. L'esiguo numero di suffragette e socialiste segnò tuttavia una tappa fondamentale nella storia dell'emancipazione femminile; l'apparire delle prime donne in calzoni nel 1911 circa, la moda alla maschietta nel taglio dei capelli nel primo trentennio del nostro secolo, furono le più appariscenti, anche se le meno importanti, manifestazioni di una coscienza femminile nuova. La donna cominciava a non subire più l'influsso di modelli precostituiti ed imposti dalla tradizione; nonostante le ironie e le opposizioni di un mondo soggiogato dall'autoritarismo maschile, scopriva in sé capacità intellettuali, forze morali e fisiche che non tardarono ad evidenziarsi.

La prima e la seconda guerra mondiale furono poi il banco di prova delle possibilità e delle energie del mondo femminile. Le donne, alcune delle quali combattenti a fianco degli uomini, dimostrarono un coraggio ritenuto prima esclusiva prerogativa dei maschi; la capacità di compiere qualsiasi lavoro per guadagnare e mantenere la famiglia, di far fronte a privazioni e a duri sacrifici, rivelarono qualità, resistenze fisiche e morali prima ignote.

L'evoluzione della nuova immagine della donna nell'ultimo ventennio è stata rapida, ma ha causato nel mondo odierno squilibri, contraddizioni, situazioni problematiche, dalle quali solo con una coraggiosa presa di coscienza femminile dei freni imposti all'emancipazione della donna dalla società attuale, può nascere una comunità retta, non più da un patriarchismo ormai ingiustificato, ma da una collaborazione costruttiva tra uomo e donna nel reciproco rispetto delle capacità e attitudini personali senza pregiudizi o discriminazioni di sesso.

Prima di parlare della presenza femminile nel settore culturale, sociale, economico e politico per evidenziare l'ambiguo ruolo della donna nella odierna società, ci pare bene fermare un po' l'attenzione sulle esigenze contraddittorie della nuova situazione femminile.

OGGI UNA SITUAZIONE PROBLEMATICA

Nuove strutture sociali, revisioni degli orari e dei tempi di vacanza, aiuti per dare alle madri giovani la possibilità di affidare i propri bambini ad asili nido..., queste alcune delle proposte avanzate dai movimenti femministi per una umana realizzazione dei compiti muliebri. Uguaglianza, nuovi ruoli sociali, valorizzazione della dignità personale della donna..., queste le istanze avanzate dal movimento di emancipazione femminile [3].

Oggi in alcuni paesi si è ottenuto, dal punto di vista legislativo e giuridico, lo scopo proposto dai movimenti di «liberazione della donna»: diritto al voto, penetrazione nei campi di lavoro prima di esclusiva competenza maschile, diritto allo studio, diritto alla scelta di uno stato di vita ecc. La Chiesa, dal canto suo, non ha mancato di riconoscere l'ingresso della donna nella vita pubblica come un «segno dei tempi», affermando alle donne «che rivendicano, dove non l'hanno raggiunta la parità con gli uomini, non solo di diritto, ma anche di fatto» (Gaudium et Spes, 9) che «ogni specie di discriminazione nei diritti fondamentali della persona sia in campo sociale che culturale, in ragione del sesso, della stirpe, del colore, della condizione sociale, della lingua e della religione, deve essere superato ed eliminato come contrario al disegno di Dio» (Gaudium et Spes, 29).

Dal punto di vista effettuale, tuttavia, non si è raggiunto ciò che si è ottenuto giuridicamente e teoricamente. Se è vero, infatti, che la donna ha intrapreso carriere che tradizionalmente erano riservate agli uomini, è anche vero che la situazione femminile oggi è quanto mai problematica. La donna, in una posizione di disagio, si dibatte tra l'esigenza di affermare la propria libertà, con tutti i rischi che tale libertà comporta, e gli allettamenti offerti da una realtà che tende a condizionarla, a porla ancora in uno stato di subordinazione. Di fatto il mondo femminile è tuttora legato e condizionato da modelli di vita ancorati al passato che non permettono alla donna di maturare se stessa nella nuova dimensione che la società le prospetta. Situazione ambigua che trova le sue cause da una parte nella moda e nell'opinione pubblica, che in pratica non considerano la donna in condizione paritaria di dignità e di valore con l'uomo (da qui la difficoltà di penetrazione dell'elemento femminile in tanti campi teoricamente aperti), dall'altra nella donna stessa, non ancora pienamente cosciente della sua dignità, della quale deve prendere atto se vuole realizzare se stessa come fattore importante nella comunità.

Passato o futuro?

Consapevole di un nuovo destino da interpretare nell'ambito familiare e sociale, nella compatibilità responsabile dei due ruoli, la donna si dibatte ancora nel dilemma della sua missione.

La tradizione pesa e la paura di intraprendere una via che si sta aprendo, però ancora oscura e piena di incognite, grava sulla coscienza femminile. Da qui la categoria di coloro che preferiscono ancorarsi al passato (poche e destinate presto a scomparire) e quella di coloro che desiderano coraggiosamente, senza inibizioni, intraprendere il nuovo cammino (ancora troppo poche per influire efficacemente nell'opera di emancipazione).

Ma quali gli ostacoli reali che impediscono alla donna una decisa presa di posizione? Perché accanto alle nuove esigenze avanzate dai movimenti femministi la donna è ancora legata al passato, non riuscendo a svincolarsi da modelli impostile dalla società per autodeterminare il suo destino e il suo ruolo nella comunità a cui appartiene? Perché poche donne si dedicano alla ricerca scientifica, alla cultura, alla soluzione dei problemi più urgenti della società, del mondo del lavoro, della politica, dell'economia? Un'analisi sulla presenza della donna, oggi, nel settore culturale, sociale, economico, politico può evidenziare come le cause dell'ambiguo ruolo femminile nella società attuale non siano la scarsezza di forze muliebri, ma un mondo che inavvertitamente mina la possibilità di realizzazione della donna in tutte le sue più autentiche capacità.

DONNA E CULTURA

Nonostante il riconosciuto diritto allo studio, le statistiche affermano che oggi il livello culturale medio della donna è inferiore a quello dell'uomo, di conseguenza la «cultura» che coinvolge una produzione artistica, letteraria, musicale, più impegnata a confronto con la cultura di massa, (anche se oggi le frequenti interferenze tra l'una e l'altra rendono difficile distinguere un netto confine che le separi) è destinata ad un pubblico ristretto.

La maggior parte del pubblico femminile, quindi, (ci riferiamo in particolare alla donna italiana) subisce l'azione formativa e condizionante di una industria culturale che, anziché favorire una coscienza critica della donna, uno sviluppo di facoltà autonome e autodeterminanti capaci di distacco da modelli tradizionali non più rispondenti ai nuovi ruoli che le si prospettano, incoraggia le capacità acritiche e passive che la donna si ritrova come "caratteri ereditari".

Basta porre attenzione ad alcuni prodotti dell'industria culturale italiana per individuare quale messaggio e quali modelli vengano proposti nella cultura di massa.

I modelli offerti dai mass-media

Il rotocalco, una delle letture preferite dal pubblico femminile, presenta come figura sulla quale viene fatta maggior pubblicità la donna nelle sue vicende amorose e nel suo aspetto estetico. Immagini e parole sono dedicate quasi esclusivamente a presentare modelli femminili ancorati a visioni del passato; poco spazio è concesso alla trattazione di problemi di cultura, di politica, di economia. Come la Ravaioli [4] acutamente osserva, il messaggio che settimanalmente viene trasmesso al mondo femminile dalla stampa è una donna che merita di essere fotografata, raccontata, proposta come modello da imitare non perché ha lavorato, pensato o perché ha dimostrato di avere una coscienza politica e civile, ma perché è «bella», perché ha saputo valorizzare al massimo questo dono della natura e utilizzarlo per conquistare un re, un principe, un miliardario, per raggiungere, attraverso tale mezzo, la celebrità.

Non diversi modelli sono presentati da giornali qualificati femminili (Annabella, Grazia, Eva) che dedicano metà spazio a reclame, un terzo, o due agli interessi tradizionali della donna (la moda, la madre, la sposa, la casalinga), il resto ad argomenti di attualità animati questi, da un'idea di fondo che intende offrire alla donna prodotti culturali di sua misura come se ella appartenesse ad una categoria a sé stante, inferiore a quella maschile, con mentalità discriminatoria e separatista, senza proposte attive di formazione autentica alla libertà e alla coscienza di se stessa, alla emancipazione.

Accanto alla stampa anche la letteratura e i films propongono modelli non formativi per una reale «liberazione» della donna. Nonostante alcuni tipi presentati con una problematica femminile vicina a quella attuale il problema del lavoro, della posizione sociale, del ruolo politico è sempre proposto in vista del modello tradizionale della donna «tutta casa e famiglia».

A conferma e a compendio dell'industria culturale della stampa e della cinematografia, c'è il lavoro della Rai-TV. È facilmente costatabile come i programmi dedicati alla donna mirino prevalentemente a presentare un modello femminile che risente della tradizione storica. La donna ideale è dolce, soave, affascinante. Rare le trasmissioni dedicate a presentare i problemi autentici del mondo femminile di oggi.

DONNA E LAVORO

Anche nel campo del lavoro, come in quello della cultura, la donna, dopo le due guerre mondiali, ha conquistato il diritto all'esercizio di professioni prima considerate tipiche dell'uomo.

Operaie, impiegate, dirigenti anche nel campo tecnologico, donne che occupano posti di grande responsabilità, sono la testimonianza del diritto, ormai acquistato, di inserirsi in ruoli che prima erano preclusi al mondo femminile. Tuttavia, nonostante la liberazione economica e morale, l'autonomia e la libertà che il lavoro extra-domestico le ha permesso di raggiungere, nonostante l'apporto economico di intelligenza, di scienza, di arte, di coraggio, di abilità insostituibile che la presenza femminile nel mondo del lavoro determina, essa di fatto, non si trova in condizioni di realizzare, senza tensione e atteggiamenti contraddittori, se stessa nei nuovi ruoli che il mondo del lavoro esige dalla sua possibilità operative. Le difficoltà che si pongono innanzi per un inserimento nel mondo del lavoro non sono poche, e scarse sono le soluzioni che la società propone.

Il lavoro extra-familiare

Oltre al peso del lavoro domestico che la donna deve portare avanti accanto ad una attività nella società extra familiare, sulla sua condizione grava una mentalità che non favorisce affatto e non incoraggia l'inserimento della donna in certi settori, l'intraprendere determinate carriere nelle quali un apporto maggiore di collaborazione femminile darebbe una più equilibrata spinta al progresso della civiltà. È una realtà, infatti, che la donna è spesso oggetto di discriminazioni nelle fabbriche. A parità di lavoro non corrisponde parità di salario. La richiesta di lavoro femminile è limitata a determinati settori per motivi spesso economici. È la donna che si trova per prima ad essere disoccupata quando il mercato del lavoro si abbassa. Molte volte è richiesta per un lavoro saltuario a ritmo più o meno stagionale, con poca sicurezza per l'avvenire perché poco preparata professionalmente, ma poco si fa perché la sua preparazione possa attuarsi nella compatibilità con il lavoro e gli impegni familiari.

Si giustifica allora come in questa situazione, che non incoraggia il lavoro femminile al di fuori delle pareti domestiche, accanto ad un esiguo gruppo di donne delle nuove generazioni che aspirano ad un lavoro extradomestico compatibile con quello familiare, come impegno politico autentico di realizzazione piena di se stessi, la maggior parte del settore femminile preferisce ancora rimanere in casa piuttosto che occuparsi in lavori esterni. Così, secondo le statistiche, la maggior parte delle donne lavora in «attesa» di un marito e dei figli. Il lavoro fuori casa per le operaie è come una punizione e non come una liberazione. Poche sono le impiegate che pensano alla carriera, per mancanza di stimoli e requisiti, maggiore aspirazione anche per loro è il matrimonio. E quelle poche donne che rivelano qualità rare, equilibrio, tendenza ad un lavoro che le porta in posti o ruoli direttivi, secondo la comune opinione, rinunciano, quasi colpevolmente, all'«amore» per un'attività extradomestica. Si dice che è una battaglia perduta quella della donna per il lavoro, iniziata ufficialmente da molti anni, ma non sempre coronata dal successo.

Cause di un fallimento

Spesso, è vero, è stato un fallimento l'inserimento femminile nel mondo del lavoro, ma quali le cause? Perché la maggior parte delle donne vede come «carriera» il matrimonio e tutto l'impegno sociale, politico subordinato a questo? A nostro giudizio la causa è nei modelli che la società continua ad imporre alla donna, nei quali nuovi e vecchi valori compresenti sono all'origine delle tensioni proprie dell'immagine e del ruolo femminile nel mondo contemporaneo. Il lavoro extradomestico, infatti, non si richiede alla donna perché sappia responsabilizzarsi in maniera autentica a livello sociale, politico, economico al di fuori dei suoi impegni familiari, ma perché le attività extracasalinghe, la cultura, costituiscano un fatto centrale per mantenere un ruolo domestico più equilibrato. È sempre in funzione del solo ruolo di sposa e di madre, come nella società patriarcale, che si vede la possibilità di un'attività extrafamiliare, ed è per questo, a nostro parere, che manca alla donna la capacità di un impegno politico serio inteso nel suo vasto significato. La capacità, cioè, di determinarsi di responsabilizzarsi pienamente, nella consapevolezza che oggi le situazioni e i ruoli nuovi hanno bisogno urgente di una azione operativa femminile.

DONNA E POLITICA

Nel campo della politica la donna di diritto ha conquistato in alcuni paesi una posizione di parità con l'uomo. La possibilità di una sua penetrazione nella vita politica, il riconoscimento della capacità femminile di intervenire direttamente nelle questioni sociali, di partecipare alle cariche direttive del proprio paese, di contribuire nella modificazione di strutture, rappresenta senza dubbio una delle tappe più rivoluzionarie dell'avanzata femminile, che non ha riscontro in quel passato dell'umanità che a noi è permesso di conoscere. Ma, nonostante la parità di diritti e di doveri con l'uomo, sancita ufficialmente, per quanto riguarda lo stato italiano, dalla Carta Costituzionale nell'immediato dopoguerra, la donna manca oggi di quella coscienza politica che nel senso più vasto della parola domanda impegni e responsabilità civili urgenti, anche nei ruoli più autorevoli.

La presa di coscienza delle donne nel loro essere protagoniste della storia, apertamente manifestata nella nostra nazione nel periodo della resistenza, non si è maturata e consolidata come faceva sperare. L'assenza o la scarsa presenza della donna nei posti chiave della vita pubblica (ministero, corte costituzionale, consiglio superiore della magistratura, corte dei conti, consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per citare qualche esempio della situazione italiana), negli organismi direttivi dei partiti politici, nelle organizzazioni sindacali, negli organismi che, anche se non rientrano specificamente nel quadro delle attività politiche, sono però condizionanti e parte viva della vita politica, è una realtà di fatto che rispecchia lo scarso e il mancato interesse del mondo femminile verso una problematica nazionale e mondiale. Disinteresse presente e reale tra le classi più evolute e tra le masse, forse più profondo tra le prime, anche se nascosto da un velo d'informazione generica e salottiera, magari dietro atteggiamenti di progresso animato solo da considerazioni snobistiche. Ma perché la donna, nonostante le battaglie del movimento femminista del secolo scorso per ottenere il conquistato diritto al voto, non-stante la strada aperta come agli uomini all'attività politica in tutte le sue prospettive sino ai posti di maggiore responsabilità, non ha ancora la piena coscienza di essere protagonista attiva della storia e della comunità umana?

Gruppo sociale

Il gruppo sociale è fortemente ostacolante in questa presa di coscienza che la donna sta acquistando di se stessa con esigenze urgenti. Nella sua affermazione di essere razionale di pari dignità dell'uomo, la donna, infatti, trova resistenza nel gruppo sociale che esplicitamente le ha concesso «diritto di cittadinanza umana» ma implicitamente continua a considerarla come qualcosa da possedere, da sfruttare, essere passivo e acritico, tacciandola e accusandola di «mancanza di femminilità», quando ella tenta di svincolarsi da una mentalità condizionante. È un fatto che via via che la donna sale verso una maggiore qualificazione culturale e sociale, man mano che la posizione sociale della donna diventa simile a quella dell'uomo, via via che si allontana da quel modello di passività, di ignoranza, di irresponsabilità, di improduttività, che è stato l'unico «femminile» della nostra storia, la «femminilità», secondo l'opinione comune, diminuisce, la donna perde la «sua dolce, soave ed autentica fisionomia».

Accanto alla pressione di una società che, pur esaltando l'individuo lo irretisce e lo vincola a comportamenti non voluti né cercati, il mondo femminile subisce le pressioni di una società più ristretta, che forse, però, ostacola di più il suo tentativo di ricostruzione di una propria dignità: la società dei consumi.

Società dei consumi

Il settore consumistico ha studiato bene la psicologia femminile, ha saputo cogliere il lato debole della situazione problematica nella quale la donna oggi si trova e ha fatto della donna «la regina dei consumi», l'oggetto di una propaganda capillare che si infiltra nella mentalità femminile senza possibilità di critica. Sfruttando un modello di donna tramandato da secoli al quale oggi il mondo femminile è ancora legato («il successo della donna è nel suo fascino»), la società consumistica ha fatto della bellezza femminile una merce economicamente preziosa. Chimici, medici, affannosamente cercano formule per mostrare un modello fisico, estetico, femminile optimale.

Sfruttando il modello optimale che la cultura di massa, l'opinione pubblica presenta alla «donna moderna», la società dei consumi è riuscita a fare della donna una delle clienti più raccomandabili. Se infatti la «donna madre-casalinga», «di classe», «di prestigio», «di forte personalità», «di azione razionale» vuole mantenere il suo ruolo conciliando emancipazione e femminilità, dovrà comprare per il suo piccolo prodotti x..., è consigliabile che adoperi macchine y..., è bene che indossi quel determinato tipo di abbigliamento, usi quel particolare profumo...

La quantità di imposizioni e di comportamenti che gravano sulla donna non può non esercitare un'azione negativa ostacolante il faticoso cammino verso l'«essere se stessa»; è duro e difficile per la donna sottrarsi a questi modelli che quotidianamente le si presentano «se vuole essere vera donna».

PSICOLOGIA DISCRIMINANTE?

Non sono pochi coloro che, seguendo una diffusa opinione pubblica, appoggiata da alcune teorie della psicanalisi, affermano che la donna avrebbe una psicologia essenzialmente diversa da quella dell'uomo, causa fondamentale dell'ambiguo comportamento femminile nella realtà sociale attuale, elemento base per una individuazione di ruoli possibili della donna conformi alle sue capacità ed energie psicologiche. Passività, masochismo, sottomissione, altruismo, sono alcune delle fondamentali componenti della psiche femminile (opposte a quelle maschili di attività, capacità critica, autodeterminazione, responsabilità, egoismo) alle quali sarebbero legati ruoli d'esclusivo potere della donna e per le quali raramente la donna riuscirebbe in campi di operatività, rispondenti invece alla psicologia dell'uomo. In realtà, contro le opinioni comuni, oggi non si può più parlare di una psicologia femminile univoca, sempre uguale nel tempo e nello spazio, che determini una fisionomia femminile dalla quale dipendano determinate posizioni sociali della donna. Studi di antropologia, di etnologia, hanno ormai dimostrato la relatività della posizione sociale della donna e delle caratteristiche considerate prettamente femminili.

Alcuni etnologi hanno rilevato come in qualche società comportamenti rispondenti ad una psicologia virile si siano riscontrati, in certi periodi, nelle donne, e viceversa atteggiamenti tipicamente femminili siano stati, in alcune comunità umane, prerogative degli uomini. Nonostante quindi le differenze a livello biologico tra uomo e donna per una diversa struttura anatomica e fisiologica, intimamente legata alle funzioni diverse e complementari nello stesso tempo, donna e uomo partecipano di una natura fondamentalmente identica. L'unico elemento fondamentale, ma non destino necessitante della fisionomia femminile, è un atteggiamento biologico e psicologico insieme, essenziale per l'umanità: l'essere «matrice generante». Alcune forme del comportamento attuale, allora, della donna, come la passività, la incapacità di autodeterminazione, la sottomissione, sono determinate da influenze storico-sociali, sono frutto di una tradizione e non l'unica espressione possibile della «femminilità». Come Hildegard Harmsen dice quindi «il confronto tra attività maschile, razionalità ed obbiettività e tra passività femminile, emozionalità ed orientamento alle persone, è già da tempo superato. Tanto fra gli uomini che fra le donne vi sono tipi attivi e passivi, razionali ed emotivi, obbiettivi ed orientati alle persone. Da entrambe le parti si riscontrano gli stessi modi per superare gli ostacoli, per conciliare i contrapposti, per comprendere i rapporti (procedendo sia intuitivamente che analiticamente)» [5].

Nessun destino biologico, psichico, quindi, definisce la figura che riveste nella società la donna, quando «femminilità» è un prodotto storico sociale.

Porre allora le cause di una mancata emancipazione in condizioni biologiche, fisiche, psicologiche immutabili, in fattori costituzionali, a nostro avviso, è una posizione discriminatoria, che nega la possibilità di liberazione della donna da quegli schemi ai quali è ancorata come se costituissero la sua essenziale natura; significa precludere alla donna ogni possibilità di realizzazione di se stessa nei ruoli che ufficialmente il diritto civile le ha conferito; significa bloccare quella coscienza di autodeterminazione nella conquista della quale la realtà femminile sta facendo un lungo e faticoso cammino; significa mantenere, con il pericolo di un regresso a discapito della società, la donna in una posizione contraddittoria di insicurezza, di incertezza che pregiudica la maturazione stessa di quella comunità umana della quale la donna è parte integrante ed insostituibile.

POSSIBILITÀ DI IMPEGNO POLITICO

ED EDUCAZIONE

Nonostante il disagio che la donna oggi trova nell'assumere ruoli nella società che le permettano di essere se stessa, le possibilità di impegno politico, inteso come presa di coscienza dei problemi della comunità umana, operativa in vista di un apporto equilibrante nella realtà sociale, sono per la donna di oggi molte e diremmo urgenti. La cultura, il lavoro extra-domestico, in tutte le sue ramificazioni di impegni direzionali, impiegatizi, tecnici, sociali, economici, tutte vie aperte alla penetrazione di forze femminili sono altrettanti campi dai quali emergono possibili ruoli della donna come parte integrante del progresso odierno. Accanto alle riconosciute capacità intellettuali, morali, spirituali muliebri, prima ritenute inferiori a quelle dell'uomo, anche le forze muscolari, che sino a poco tempo fa erano elemento di discriminazione di sesso, non sono più, nell'incremento della civiltà industriale, fattori indispensabili, determinanti i ruoli di esclusivo accesso per i maschi. Come dice infatti M. Aubert «... uno dei motivi o pretesti per escludere la donna o per darle un trattamento diverso per i servizi, era per lo più la sua inferiorità fisica (o semplicemente muscolare). Ma l'odierna evoluzione delle forme di lavoro tende sempre maggiormente a diminuire lo sforzo fisico del lavoratore, sforzo che viene fatto in sua vece dalla macchina; la sempre maggiore diffusione delle tecniche di punta come l'elettronica e la cibernetica, e il loro invadere tutti gli altri settori dovrebbero eliminare completamente ogni differenziazione tra i sessi per quanto riguarda le mansioni, la remunerazione, e soprattutto la promozione. La scienza e l'industrializzazione possono ormai consentire alle donne di assumere la maggior parte delle responsabilità che fino ad oggi si reputavano riservate agli uomini».

Ma come dovrà essere la donna per impegnarsi nei suoi ruoli che la società le prospetta? Cosa deve fare per corrispondere agli urgenti impegni che il mondo le domanda?

Consapevolezza di un impegno

La consapevolezza della necessità di un impegno politico nella comunità umana attuale è il primo passo per un'azione auto ed eteroformativa, in vista di una presenza efficace e costruttiva della donna nel mondo contemporaneo. La donna, prima di cercare ciò che la forma ad una attività responsabile nell'attuale società, deve essere pienamente convinta e consapevole dell'urgenza di prender coscienza della necessità di una educazione politica, se vuole corrispondere alla sua vera natura di donna, di essere razionale chiamato a vivere nella conoscenza dei problemi che animano la vita della comunità umana, di cui fa parte, in situazione operativa e costruttiva.

Urgente consapevolezza di un impegno umano, quindi, quello che si richiede alla donna, ma anche di un impegno essenzialmente cristiano. La fede in Cristo, infatti, esige una presa di posizione profondamente responsabile nei confronti della realtà sociale, economica, culturale, politica. Questo impegno richiesto da un'autentica fede cristiana è sottolineato dalla costituzione pastorale Gaudium et Spes: «tutti i cristiani devono prendere coscienza della propria speciale vocazione nella comunità politica; essi devono essere d'esempio, sviluppando in se stessi il senso della responsabilità e la dedizione al bene comune...» (75).

Una reale presa di coscienza «della propria speciale vocazione nella comunità politica» esige un'urgente opera educativa alla realizzazione del proprio ruolo nella società; formare «la persona politica», capace di pensare, di operare con responsabilità non è pertanto un fatto marginale, ma un compito essenziale dell'educazione e dell'educazione cristiana. La costituzione ribadisce spesso l'urgenza di questo compito: «Bisogna curare assiduamente l'educazione civile e politica, oggi tanto necessaria... affinché tutti i cittadini possano svolgere il loro ruolo nella vita della comunità politica» (75).

Non è nostro scopo affrontare tutta la problematica pedagogica che comporta un discorso sulla formazione della donna ad un impegno responsabile e costruttivo calato nella dinamica vita sociale a cui ella appartiene. Partendo tuttavia dalla reale situazione (ambigua e contraddittoria) in cui oggi la donna si trova, alla luce dei possibili ruoli nei quali può e deve operare il mondo femminile, per uno sviluppo equilibrato della società, ci pare di poter proporre alcune mete educative, orientative per un comportamento politico della donna. Autodeterminazione, visione critica del reale, collaborazione con l'uomo ci sembrano tre fondamentali prospettive in relazione alle quali è possibile impostare un discorso sulla formazione femminile ad assumere impegni richiesti dalla «propria speciale vocazione nella comunità politica».

Capacità di autodeterminazione

La capacità di autodeterminarsi, infatti, implica consapevolezza del proprio ruolo, delle proprie responsabilità nella comunità umana, richiede una coraggiosa azione di rifiuto dei modelli tramandati dalla storia, non più rispondenti ai nuovi impegni femminili dei quali la società necessita, esige facoltà di scelta del proprio destino nel mondo nell'assunzione consapevole delle conseguenze, non sempre mancanti di rischi, che una scelta autentica e responsabile comporta, richiede la volontà di essere se stessa senza conformismi o subordinazioni ostacolanti la realizzazione piena del proprio essere, di creare nuovi modelli che aiutino la donna a porsi in una nuova dimensione, ad agire per un futuro della propria identità, determinato non più da imposizioni socioculturali condizionanti ma da lei stessa. Solo nella capacità di scelte responsabili, di autodecisioni la donna potrà rispondere ai nuovi ruoli che il mondo culturale, politico, sociale, economico le domandano, ruoli che ella sceglierà secondo le sue attitudini, le sue facoltà intellettive, le sue doti personali nella consapevolezza che nessun ruolo, nemmeno quello di madre è necessariamente richiesto alla sua natura femminile come un destino improrogabile. Ogni impegno, infatti, che la donna si assume nella comunità umana, sia nell'ambito familiare sia nell'attività extradomestica deve derivare non da un fatale destino, ma da una libera e consapevole scelta, l'unica che permetterà alla donna di realizzare pienamente se stessa come persona cosciente e capace di agire in vista dei problemi non solo personali ma anche del mondo in cui vive.

Visione critica

L'autodeterminazione è una meta che la donna deve raggiungere attraverso un altro obiettivo fondamentale nella sua opera di formazione politica: la capacità di avere una visione critica del reale. È vero che la capacità di analizzare con atteggiamento di critica costruttiva i problemi complessi del mondo odierno è una conseguenza di quella cultura basica inferiore o superiore che spesso scarseggia nel mondo femminile. Ma è anche vero che, accanto ad un'insistente azione sulla responsabilità di ogni donna di «far tutto perché ciascuno prenda coscienza tanto del diritto alla cultura, quanto del dovere di coltivarsi e di aiutare gli altri» (Gaudium et Spes, 60) [6], è bene affermare che la donna deve maggiormente imparare a pensare, a riflettere, a vagliare secondo criteri personali la realtà, nella quale vive, spesso condizionante. Oggi questo appello al mondo femminile ci sembra quanto mai urgente. La nostra epoca, infatti, abituata alle immagini più che alla riflessione, soffre in modo particolare della pigrizia nel pensare e nel riflettere. La notizia sensazionale, propagandistica, forse ci attrae, ma non si riflette, «non ci si pensa». L'atteggiamento acritico di spettatore passivo dinanzi ad una realtà in continua evoluzione, con una problematica sempre più complicata a tutti i livelli, pregiudica ogni possibilità di impegno politico serio che richiede invece persone capaci di pensare e di operare con responsabilità. È pertanto un dovere per la donna specialmente, non formata a valutare e a criticare le situazioni della vita in modo operativo costruttivo, uscire da una passività che impedisce di vivere seriamente la vita politica, i problemi sindacali e sociali, formarsi ad un senso critico personale, a valutare il momento attuale di evoluzione del mondo, a distinguere dal secondario, ad avere una vera libertà personale di fronte alla propaganda, alla confusione, agli idoli divario genere che la società quotidianamente offre.

Verso la collaborazione

Solo nella capacità di autodeterminazione e di critica costruttiva della realtà sarà allora possibile per la donna una presenza operativa in qualsiasi settore sociale in autentica collaborazione con l'uomo senza temere «autoritarismi virili», senza presunzione di comportamenti matriarcali. Su un piano di parità, nel riconoscimento reciproco delle personali capacità di autoaffermazione di impegno sociale, di conoscenza dei problemi del mondo, si realizzerà il lavoro di costruzione della comunità umana in un rapporto di collaborazione tra mondo femminile e mondo maschile.

Se oggi è possibile riconoscere che una autentica compartecipazione agli stessi doveri dell'uomo e della donna non sono realizzati perché viviamo in un mondo ancora «prettamente virile», ci pare di poter dire che se la donna imparerà a prendere sul serio il proprio ruolo nel mondo potrà esprimere con l'uomo le sue idee ed impressioni, potrà assumere con consapevolezza le responsabilità relative al benessere ed alla «felicità» dell'umanità presente e futura, potrà essere fattore integrante dello sviluppo e del progresso di una società che oggi esige dalla donna un impegno politico urgente.

NOTE

[1] Intendiamo per educazione politica una formazione alla responsabilità operativa nel mondo, per il mondo, in tutte le strutture e le organizzazioni attorno alle quali la dinamica vita della società è imperniata.

[2] Il nostro discorso si riferisce prevalentemente alla donna europea e in particolare italiana, anche se siamo consapevoli che la soluzione del problema di fondo è universale.

[3] Il movimento di emancipazione femminile sorto con chiarezza nel secolo scorso ha attraversato, possiamo dire, tre fasi: una tinta di liberalismo individualistico ha caratterizzato la prima; la seconda tappa ha assunto un aspetto di socializzazione, promuovendo nuovi ruoli della donna nella società contemporanea; carattere personalistico ha avuto la terza fase promuovendo il valore della dignità personale della donna, elemento fondamentale come l'uomo per il progresso sociale in parità di diritti e di doveri.

[4] Carla Ravaioli, La donna contro se stessa, Edit. Laterza, 1969.

[5] Hildegard Harmsen, La donna oggi, Edizioni Paoline, Roma 1968, pp. 57-58 (versione integrale dal tedesco di Enry Orazio).

[6] È un fatto che se la donna non si inserisce con maggiore dinamismo nelle professioni, nel lavoro, nella vita civica e politica, ciò si deve molto all'insufficiente preparazione culturale che si nota nel mondo femminile.